7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ludwig Buchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Sabine Platz reist für das ZDF-Morgenmagazin quer durch die Republik und trifft Menschen mit außergewöhnlichen Gartengeschichten. Sie rupft raus und bepflanzt, hilft bei der Apfelernte, berichtet über die Weinlese, besucht Staudenproduzenten und trinkt Tee in englischen Cottagegärten. Dabei erfährt sie allerlei Erstaunliches und Bewegendes – von einer jungen Orchideenzüchterin, von einem Sammler alter Apfelsorten, von einer jahrhundertealten Werkzeugschmiede, und sie erinnert sich an den wohlbehüteten Tomatenschatz ihrer Großmutter aus Rumänien. Die Reisen der Reporterin klingen in ihr nach, sie verändern ihren Blick auf die Welt. Ein literarisches, zutiefst philanthropisches Gartenbuch über das Leben und die besondere Spezies Gartenmensch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 324

Ähnliche

Über dieses Buch

»Einige Menschen machen ihr Hobby zum Beruf. Nun, bei mir war es genau umgekehrt. Erst durch meine Arbeit habe ich meine große Leidenschaft für das Thema Garten entdeckt.

In diesem Buch stelle ich einige der Gärten und Betriebe – vor allem aber deren großherzige Besitzerinnen und Besitzer vor, die ich in der Vergangenheit besuchen durfte. Sie alle öffneten ihre Pforten, um für ein oder zwei Tage eine Reporterin samt Kamerateam hereinzubitten. Wir durften in das Leben dieser Menschen eintauchen, sie kennenlernen, mitarbeiten und (manchmal dumme) Fragen stellen.

Die Reisen, auf die ich Sie mitnehmen möchte, die tollen Touren von denen hier die Rede sein wird, waren alle besonders, sie klangen noch lange in mir nach und sie haben mich verändert. Gärtnern macht glücklich und ich habe den Versuch unternommen zu beschreiben, warum.«

Über die Autorin

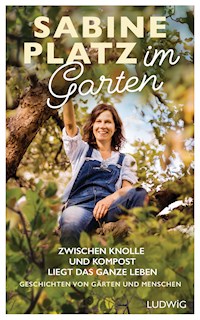

Sabine Platz, geboren 1971, ist eine deutsche Fernsehjournalistin. Sie wuchs in West-Berlin auf und studierte Wirtschaftskommunikation. Nach Stationen im Landesstudio Stuttgart und in Kriegs- und Krisengebieten wie Afghanistan und dem Balkan, lebt und arbeitet Sabine Platz heute wieder in Berlin. Hier ist sie für das ZDF-Morgen- und Mittagsmagazin als Reporterin tätig und in wiederkehrenden Formaten zu sehen. Für ihre Serie »Platz im Garten« reist sie regelmäßig durch die Republik und trifft Menschen mit außergewöhnlichen Gartengeschichten.

SABINEPLATZ

Im Garten

ZWISCHEN KNOLLE

UND KOMPOST

LIEGT DAS GANZE LEBEN

GESCHICHTEN VON GÄRTEN UND MENSCHEN

Mit Illustrationen von Inka Hagen

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Im folgenden Text haben wir uns meist für die Verwendung des grammatischen, generischen Maskulinums entschieden. Nichtsdestotrotz sind, soweit nicht eindeutig anders angegeben, in allen Personengruppen und Bezeichnungen weibliche, männliche, non-binäre und fluide Personen mit eingeschlossen.

Originalausgabe 10/2021

Copyright © 2021 by Ludwig Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Nina Lieke

Illustrationen: Inka Hagen www.inkahagen.de

Bildredaktion: Tanja Zielezniak

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design

unter Verwendung von 336561919 © Ekkawit/Bigstock

und 363567545 © Smika/Shutterstock

Umschlag- und Autorenfoto: Benjamin Zibner/

Penguin Random House Verlagsgruppe

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-27868-7V001

www.Ludwig-Verlag.de

INHALT

Vorwort

Lieber spät als nie

Piekarski

Die Orchidee

Die Schmiede

London

Penny

Ein guter Freund

Pfannkuchen in Thüringen

Der alte Apfel

Die Sibirische Lärche

Die Rumänen

Das Moor

Zum Geburtstag

Die beste Gärtnerin

Mein Garten im Winter

Hortensien in der Krise

Was bleibt?

Dank

Anhang

Vorwort

»Was halten Sie davon, wenn ich mal mit einem Kamerateam bei Ihnen vorbeikomme?« Wenn ich dienstlich telefoniere, dann dauert es manchmal gar nicht lange, bis ich, meist etwas vorsichtig, diese Frage stelle. Und ich telefoniere oft, schließlich muss ich sie finden, die Menschen da draußen, die ich für meine Rubrik Platz im Garten interviewen kann. Ich treffe Gartenbesitzerinnen, Gärtner, Landwirte, Biotannenbaumproduzenten, Organisatorinnen von Bundesgartenschauen, Menschen in freiwilligen Diensten, Enthusiasten und Expertinnen. Sie alle eint eines – die Liebe zu ihren Gärten und zur Natur.

Dieses Buch stellt einige der Gärten, vor allem aber deren großherzige Besitzer und Besitzerinnen vor, die ich in der Vergangenheit auf diese Weise gefunden habe und filmen durfte. Sie alle öffneten ihre Pforten, um für ein oder zwei Tage eine Reporterin samt Fernsehteam hereinzubitten. Fernsehen macht immer Umstände, manchmal Dreck, bringt Unruhe und kostet Zeit. Und dennoch durften wir kommen und eintauchen in das Leben dieser Menschen, ihre Gärten oder Betriebe kennenlernen, mitarbeiten und (manchmal dumme) Fragen stellen.

Treue moma-Zuschauer wissen – ich bin schlicht diejenige, die am Ende des Tages einen Film schneidet. Die Kenner, Expertinnen und Spezialisten, stehen auf der anderen Seite des Mikrofons. Darum ist dieses Buch kein Gartenratgeber. Klar – ich habe mir über die Jahre so einiges angeeignet. Wenn man unzählige Leute vom Fach interviewt, einen Profi nach dem anderen vor der Nase hat, bleibt zum Glück ein bisschen was hängen. Und dennoch, selbst wenn man bei uns Journalisten flott zum »Experten« ernannt wird, kaum, dass man zwei Mal über das gleiche Thema berichtet hat, so sage ich hier doch in aller Deutlichkeit: »Nein, meine Expertise geht keinesfalls über die einer Rückschläge erprobten Amateurgärtnerin hinaus.« Sie werden in diesem Buch zwar Informatives zu einigen ausgewählten Pflanzen oder Gehölzen finden, aber als Ratgeber taugen diese Seiten nicht. Eher vielleicht als kurze literarische Pause.

Als Journalistin kann ich auf wunderbare Weise meinen Beruf mit meiner großen Leidenschaft für das Thema Garten verbinden. Für dieses Buch aber habe ich mich auf unbekanntes Terrain begeben. Schließlich bin ich als Fernsehfrau daran gewöhnt, dass eine Kamera die Bilder für mich aufzeichnet. Beim Schreiben muss ich die Bilder durch Worte kreieren, sie lebendig und anschaulich in Schriftform aufs Papier bringen. Fernsehen mit Buchstaben sozusagen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Denn die Reisen, auf die ich Sie mitnehmen möchte, die tollen Touren, von denen auf den folgenden Seiten die Rede sein wird, waren alle besonders, sie klangen noch lange in mir nach und sie haben mich verändert. Und so komme ich gar nicht umhin, auch von dieser, von meiner ganz persönlichen Veränderung an einigen Stellen des Buches zu berichten. Gärtnern macht glücklich und mit den folgenden Seiten habe ich den Versuch unternommen, zu beschreiben, warum.

Vielleicht klingt auch in Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die ein oder andere Geschichte nach. Selbst wenn Sie längst wieder das Laub draußen zusammenklauben, mit der Schubkarre in Richtung Komposthaufen unterwegs sind oder auf dem Balkon die Sämereien in die Sonne stellen.

Was mehr könnte ich mir als Schreiberin dieser Zeilen wünschen?

Lieber spät als nie

Menschen wie mich, die ihre Leidenschaft für Gärten und die damit verbundene Freude an Rückschlägen und körperlicher Schwerstarbeit erst spät für sich entdecken, nennt man im Fachjargon Late Bloomer, also Spätzünder. Marketingexperten großer Gartencenterketten und Baumärkte umwerben diese Zielgruppe gerne, denn wer spät beginnt für ein Thema zu brennen, hat in der Regel einiges an Geld für die neue Leidenschaft zur Verfügung und kleckert nicht, sondern klotzt.

Das ist bei mir nicht anders. Ich habe in meinen 800 Quadratmetern Garten über die Jahre einen Großteil meines Reportergehalts versenkt. Und wenn ich schreibe versenkt, dann meine ich das wörtlich. Das Geld steckt mehr oder weniger sinnvoll angelegt in unglaublichen Mengen Tulpenzwiebeln, Frühblühern, Terrasseneinfassungen, Mulchmasse, Blumenerde, organischem Dünger, verschiedenerlei Stauden, Kleinstrauch- und Ramblerrosen und edlen, vermeintlich extravaganten Gehölzen. Leider aber gehört zum Schicksal einer späten Gärtnerin, dass sie keine Ahnung hat von dem, was sie da tut. Und wer keine Ahnung hat, kauft alles doppelt und dreifach, beginnt mit wilden Umbaumaßnahmen an der einen Stelle, pflanzt und gräbt und düngt an der anderen – nur um in der nächsten Saison festzustellen, dass sie sich all die Mühe und Kosten weitestgehend hätte sparen können. Der Rittersporn taucht gar nicht erst wieder auf, die super seltene Japan-Pfingstrose bildet auch im dritten Jahr nur eine einzige Blüte und der Phlox, ach der Phlox, der sieht so albern und spillerig aus, dass Karl Foerster, wäre er nicht schon tot, wahrscheinlich auf der Stelle zu Stein werden würde, hätte er sich im letzten Spätsommer in meinen Garten verirrt.

Und doch – all dieser deprimierenden Erfahrungen zum Trotz, habe ich nicht längst die Schaufel in die Ecke geschmissen und mich einem anderen, eventuell Erfolg versprechenderem Hobby zugewandt. Im Gegenteil. Seit ich das Gärtnern für mich entdeckt habe, begebe ich mich Jahr für Jahr voller Freude erneut in den Kampf, werfe die Siebtrommel an, grabe die Hochbeete um und lege – diesmal wird es klappen! – schon wieder ein neues Staudenbeet an. Warum fragen Sie sich?

Weil Gärtnern auf vielen verschiedenen Ebenen glücklich macht. Und das geht so: Erstens: Die Zeit in meiner grünen Hölle gehört mir allein, vergeht wie im Flug und ich vergesse auf die Uhr zu sehen. Zweitens: Gartenarbeit kann es locker mit jedem Core-App-Kurs, jeder Pump-up-Challenge und jeder Power-Yoga-Übung aufnehmen. Wer gärtnert braucht keine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Ich schiebe die voll beladene Schubkarre von vorne nach hinten, trage den Gehölzschnitt zum Kompost. Ich habe die Gartenschere im Vorgarten vergessen, muss sie holen und schleppe bei der Gelegenheit auch gleich die Ausziehleiter mit. Ich steige hoch, binde fest, klettere runter, ich laufe, stoppe, schnibble, stehe auf und laufe weiter. Mein Fitnessarmband zeigt mir lange vor dem Mittagessen blinkend an, dass ich das tägliche Pensum der geforderten 10 000 Schritte erreicht habe. Und die nächsten 10 000? Habe ich spätestens nach dem Rückschnitt des Apfelbaums am Nachmittag auf dem Buckel. Drittens: Ich bin mein eigener Chef. Wo sonst habe ich das in meinem Leben? Meiner Familie ist es ziemlich einerlei, was ich da draußen treibe. Ob nun die Anemone nach da oder die Bergenie nach dort versetzt wird, sie sehen es sowieso nicht. Dieses Desinteresse ist manchmal frustrierend, schafft aber Freiheit! Ich friemle in meinem kleinen Reich vor mich hin und bin allein für all den Unsinn verantwortlich, aus dem wieder nix geworden ist. Ich führe Selbstgespräche, halte mein ungeschminktes Gesicht in die Sonne, und mir ist herzlich egal, ob meine Latzhose dreckig oder die Fingernägel schwarz vor Erde sind.

Kurzum – ich kann auf meinen amateurhaft bepflanzten Quadratmetern so sein,wie ich bin. Das ist großartig!

Okay, sagen Sie sich jetzt. Verstanden. Kapitel beendet, war’s das? Nein!

Da ist noch etwas, das mich jeden Tag mit neuer Begeisterung den Spaten in die Erde rammen lässt. Ich will versuchen es zu erklären, muss dafür aber, pardon, ein kleines bisschen ins Philosophische abschweifen. Und weil das eine ganze Menge Menschen deutlich besser können als ich, ziehe ich an dieser Stelle einen alten Bekannten hinzu.

Mit 17 oder 18 Jahren, ich war der Pubertät gerade einigermaßen entkommen, haben mich die Romane, Erzählungen und Märchen von Hermann Hesse sehr fasziniert. In kürzester Zeit verschlang ich einen Großteil dessen, was der Mann in seinem Leben zu Papier gebracht hat. Mit dem Glasperlenspiel fing es an, ich weiß noch, dass eine Freundin es mir schenkte. Mit Narziß und Goldmund, Demian und dem Steppenwolf ging es weiter. Ob Kurzgeschichte oder dicker Schmöker – Hesse kam genau zur richtigen Zeit. Ich fiel hinein in seine Sätze, die so leicht daherkamen und mich doch ganz tief berührten. Seine Schreibe ist blumig, anrührend und schön, aber nie flach, sondern mit großer Tiefe. Noch heute steht fast die gesamte Hesse’sche Taschenbuchausgabe in meinem Regal, aber ich gebe zu – den Band Freude am Garten habe ich damals ausgelassen. Und bis heute nicht gelesen. Wahrscheinlich fand ich ein Buch über die gärtnerischen Ergüsse meines Lieblingsschriftstellers schlicht unattraktiv. Ich wollte Geschichten über Menschen lesen und keine über Blumenrabatten. Auch an viele andere der Erzählungen habe ich heute nur noch eine vage Erinnerung, aber das letzte Buch, das ich las, Siddhartha, vergaß ich nie. Die Geschichte spielt in Indien und handelt von einem Brahmanen, der zum Bettler wird und sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens macht. Er begibt sich auf eine lange Reise, wird vom Bettler zum Kaufmann und lebt am Ende als Fährmann an einem Fluss. Er fällt von einem Extrem ins andere und erkennt, dass nicht Wissen ihm Frieden bringen wird, sondern die Erfahrungen, die er in seinem Leben machen wird. Jaaa, das klingt jetzt etwas schwülstig, ist es aber gar nicht! Zumindest nicht in meiner Erinnerung. Am Ende jedenfalls ist es die lange Reise des Lebens selber, die ihn glücklich macht. Mich beeindruckte das damals, aber ich fand die Story auch irgendwie ernüchternd. Ich war auf dem Sprung ins Erwachsenwerden, ich wollte nicht mein ganzes Leben lang auf der Suche sein und auf Erkenntnis warten! Ich wollte, dass mir jetzt jemand erklärt, was wir hier auf der Erde verloren haben und wozu das Leben gut sein soll. Das Buch von Hesse zeigte mir, dass dieser Jemand nicht auftauchen würde. Mit Siddhartha war meine Hesse-Manie erst mal vorbei. Das Leben nahm Fahrt auf, die Mauer fiel, und im Taumel der Wiedervereinigung schmiss ich recht schnell die unbequeme Frage nach dem Warum über Bord.

Erst Jahrzehnte später kam sie in meinem Garten wieder auf mich zu: Warum bin ich? Das war nicht von Anfang an so, nein. Die Frage kam erst unregelmäßig und dann immer häufiger. Heute ist sie täglich an meiner Seite. Egal was ich da draußen tue, sie ist da und sagt »Guten Tag«. Anders als früher, gehe ich ihr nicht mehr aus dem Weg, ich dränge sie nicht weg. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn sie kommt. Ich denke über sie nach.

Diese philosophische Begleiterscheinung des Gärtnerns fühlt sich an, wie die Umarmung durch einen geliebten Menschen: wohltuend und warm. Sie stimmt mich milde und macht mich resilienter für all das, was das Leben eventuell an Unerfreulichem zu bieten hat. Wir alle müssen mit Verlust, Trauer, Zurückweisung und anderen Widrigkeiten klarkommen. Wir ärgern uns über kleine und große Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen. Manch einer rennt auf der Suche nach innerer Stärke den Marathon, ein anderer spielt Posaune, knüpft Makramee-Körbe oder verausgabt sich auf dem Tennisplatz. Mein Weg führt hinters Haus. Zwischen den längst abgeblühten Pfingstrosen und dem vermoosten Rasen finde ich meine Antworten und mein Rüstzeug, um außerhalb dieses kleinen Reiches zu bestehen. Egal wie stark der Wind des Alltags mir ins Gesicht bläst, ich fühle mich für all das besser gewappnet, seit ich mir jeden Tag vor Augen führe, dass auch ich nur ein kleiner Teil des großen Ganzen bin, und wir alle nur eine bestimmte Zeit auf dieser Erde verbringen dürfen. Keine neue Erkenntnis, fürwahr. Und doch ist sie für mich an keinem Ort allgegenwärtiger als da draußen zwischen Gehölzschnitt, Tomaten, der abgeblühten Clematis und dem Wein. All das landet am Ende der Saison auf dem Komposthaufen und wird von Milliarden Kleinstlebewesen und Mikroorganismen aufgefuttert, durch Därme gedrückt und ausgeschieden. Aus dem Humus des Alten, kreiert die Natur etwas Neues. Und was für jede Pflanze gilt, gilt gleichermaßen für alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten: Auch ich werde sterben.

Und dem natürlichen Kreislauf ist das ganz recht so, er wird sich weiterdrehen, so sehr ich auch versuche, mich dem zu widersetzen. Ein Garten bedeutet Kampf wider die Natur, gleichzeitig aber bringt er die tiefe Erkenntnis, dass man diesen Kampf nicht gewinnen wird. Niemand von uns. Wir sind alle gleich. Also verbringen wir doch die Zeit, die uns bleibt, bevor auch wir von Mikroorganismen zerkleinert und ausgeschieden werden, so angenehm wie nur möglich miteinander. So läuft es sich besser durchs Leben auf unserer gemeinsamen Reise in Richtung Kompost. Seit mir mein grünes Hobby jeden Tag diese Erkenntnis ins Bewusstsein drückt, braucht es schon einen ordentlichen Sturm, um mich umzuhauen. Es ist ein bisschen so, als würde ich dem Schicksal entgegentreten und mit unerschrockener Stimme zu ihm sagen: »Ich weiß ja, dass du mich manchmal ärgern musst, aber komm, ich zeig dir was. Ich habe die dicksten Kohlrabi der ganzen Nachbarschaft und die Astrantien blühten noch nie so schön wie dieses Jahr. Mit dir nehme ich es auch noch locker auf!«

Noch ein paar Gedanken zu Hermann Hesse. Er war, als er Siddhartha schrieb, Anfang 40. Wie seine Romanfigur, wie wir alle, war auch er ein Suchender. Hesse hatte bereits eine lange Reise nach Indien und Indonesien, einen Weltkrieg, eine Ehekrise, eine Schreibblockade und eine Psychoanalyse hinter sich. Und er war ein großer Gartenfreund. Jahre vorher hatte er mit seiner Familie einen Garten am Bodensee angelegt. Er wusste, wie man mit Schippe und Spaten umgeht und was es heißt, einen Kompost umzugraben. Nach allem, was man lesen kann, empfand er eine Zeit lang seine Schreibarbeit sogar als lästig, weil sie ihn vom Bestellen seines Gartens abhielt. Hesse hatte so einiges an Erfahrungen angesammelt, ein Teil der Wegstrecke lag bereits hinter ihm. Trotzdem fiel ihm das Schreiben von Siddhartha nicht leicht, es brauchte zwei Anläufe und einige Jahre, um das Buch zu vollenden. Er wohnte zu dieser Zeit im schweizerischen Montagnola, hatte in einem Schloss einige Zimmer gemietet, die Scheidung von seiner ersten Frau stand kurz bevor und er blickte auf die bewaldete Natur des Tessin und den Luganer See. Er hatte eine Schaffenskrise, und die Angst vor dem weißen Blatt muss ihn fast aufgefressen haben. Es erstaunt mich immer, wenn ich lese, wie sehr Menschen, die sich als herausragend, unfassbar talentiert und begnadet in unser aller Gedächtnis verankert haben, mit sich gehadert haben sollen. Kann es wirklich wahr sein, dass ein Schriftsteller wie Hermann Hesse Schreibblockaden hatte? Setzen Genies wie er sich nicht einfach an einen Tisch, spitzen den Bleistift und dann fließt es nur so aus ihnen heraus? Zack! Die nächste Seite gefüllt mit Worten für die Ewigkeit. Mit Sätzen, die noch Jahrzehnte später von suchenden jungen Menschen verschlungen werden. Zack! Schon schießt ihm die nächste Romanidee in den Kopf und ergießt sich in allerschönster Sprache aufs Papier.

Aber nein! Hermann Hesse hatte Zweifel, und wie!

Ich stelle mir vor, wie er vor die Tür ging, wenn er mit dem Schreiben ins Stocken geriet. Wie er sich umschaute, vielleicht zu Hacke oder Spaten griff und dem Schlossgärtner für ein paar Stunden zur Hand ging. Ich stelle mir weiter vor, wie er die Ärmel seines Oberhemdes hochkrempelte und sich dem Knöterich entgegenstellte. Zwischen den Hainbuchen und dem Spierstrauch schöpfte der von Zweifeln geplagte Hesse in meiner Vorstellung die Kraft, sich den Widrigkeiten des Lebens zu stellen. Na ja, oder zwischen Lavendel und Bougainvilleen, immerhin war er ja in der italienischen Schweiz. Unumstritten ist, dass dieser große Schriftsteller in der Natur Halt, Unterstützung und vielleicht sogar ein paar Antworten fand. Und mir geht es genauso. Auch ich komme bei der Gartenarbeit meinen Antworten näher. Meine Reise dauert hoffentlich noch ein Weilchen. Aber die Erkenntnis, dass es die Reise selbst ist, um die es geht, ist doch schon mal eine Menge wert.

Piekarski

Garten hinterm Haus, Südseite. Braun gefleckter Rasen mit reichlich Unkraut, hinten eine Reihe Fichten als Sichtschutz, rechts und links Mischhecke. Zur Geburt meiner Tochter hatte ich einen Kirschbaum gesetzt, jedes Frühjahr bekam er Läuse. Irgendwann gab ich auf, buddelte ihn wieder aus und stopfte ihn in die Mülltonne. Ich war um die 40, meine Familie und ich nutzten den Garten bei schönem Wetter am Wochenende. Sonntags klappte ich dann gerne einen Liegestuhl auf und las Zeitung, am Abend schmiss mein Mann das Fleisch auf den Grill, meine Tochter und ich spielten eine Runde Federball und das Baby krabbelte von der Decke.

Wie jedes Jahr hatte ich mir Tomaten vorgezogen. Noch standen sie in der Küche auf der Fensterbank. Erst im Mai würde ich sie in große Töpfe pflanzen und dicht an die Hauswand gerückt hinausstellen. Ich würde sie regelmäßig ausgeizen, an Bambusstäben hochbinden und täglich gießen. Für mehr hatte ich keine Zeit.

Das war mein Garten im Frühjahr 2011. Er war da, ich war da. Aber wir hatten kaum Kontakt.

Mitte April tippte ich die Nummer der Gartenarbeitsschule Berlin-Wilmersdorf ins Bürotelefon. »Gärtnerische Leitung, Piekarski am Apparat«, meldete sich eine sonore Männerstimme mit deutlichem Jargon am anderen Ende der Leitung. Berliner Mundart vom Feinsten.

»Ja, Guten Tach. Mein Name ist Sabine Platz und ich bin Reporterin beim ZDF«, antwortete ich, ebenfalls mit lokaler Stimmfärbung. Was der kann, kann ich schon lange. »Ich bin auf der Suche nach einem Gärtner für eine neue, kleine Rubrik, die wir in unserem Programm planen.«

Stille am anderen Ende. »Sind Sie noch dranne?«, fragte ich.

»Ja«, sagte die Männerstimme, »ick höre zu.«

»Ja, ähm, also ich suche einen Gärtner, mit dem ich eine Saison lang einen Garten beackern könnte. Fürs Fernsehen. Wir planen etwa fünf oder sechs kurze Beiträge, die dann in unserem Morgenmagazin ausgestrahlt werden. Hätten Sie zufällig eine Idee, wen ich da fragen könnte? Kennen Sie einen Gärtner, der das eventuell mit mir machen möchte?«

»Jau, kenn ick«, sagte die Stimme ohne zu zögern. »Nehmse mich.«

Einige Tage vor meinem Anruf in der Gartenarbeitsschule hatten wir in der Redaktion den Entschluss gefasst, eine kleine saisonale Gartenreihe ins Programm zu nehmen. Niemand von uns behauptete von sich, einen grünen Daumen zu haben, ich schon gar nicht. Aber es war Frühling, die Pflanzenwelt da draußen explodierte, und das Thema drängte sich förmlich in unser aller Bewusstsein. In den vorangegangenen Jahren waren wir bei grünen Themen stets zögerlich gewesen. Gartendrehs können aufwendig werden. Man braucht einen Garten, einen Gärtner oder eine Gärtnerin und schlimmstenfalls einen ganzen Haufen Material. Für einen kurzen Magazinbeitrag ist das schnell zu viel. Jetzt aber war mir die Idee gekommen, den Laubengarten einer Bekannten für die Dreharbeiten anzufragen. Ihre kleine Parzelle in einer typischen Berliner Laubenpieperkolonie hatte genau die richtige Größe, nicht riesig, aber auch nicht winzig. Alle Themen, die gärtnerisch eventuell von Interesse sein könnten, ließen sich in ihm abbilden. Obst, Gemüse, Hochbeet, Kletterrosen, Kartoffelacker, Kompost. Auf rund 250 Quadratmetern war alles vorhanden, was es braucht, um ein paar Berichte zu machen. Meine Bekannte war hocherfreut, immerhin kam ihr kleines Glück jetzt ins Fernsehen! Der moma-Garten wollten wir die Rubrik nennen. Ich gebe zu, kein besonders einfallsreicher Titel. Aber ein Anfang. Alle paar Wochen würde sie uns ihre grüne Scholle für einen Drehtag zur Verfügung stellen. Einzig, was noch fehlte, war ein Gärtner.

Ich durchstöberte das Netz und stieß auf die Berliner Gartenarbeitsschulen. Diese Schulgärten existieren seit knapp 100 Jahren – ich hatte noch nie davon gehört. Sie gehören dem Land und werden durch einen Mix aus Steuergeldern, Fördervereinen und Spenden finanziert. Das klang schon mal gut. Heute weiß ich, nur wenige Orte im innerstädtischen Berlin sind großartiger als diese Lehrgärten für Kita- und Schulkinder, mitten im Trubel zwischen Hauptverkehrsstraßen und Dauerbaustellen. 15 Gartenarbeitsschulen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet, und damit liegt die Hauptstadt ausnahmsweise mal vorn in einem bundesweiten Vergleichsranking. Eine solche Dichte an Schulgärten hat kein anderes Bundesland. Die Gartenarbeitsschulen unterstehen der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Einigen Stadtplanern sind sie seit Jahren ein Dorn im Auge. Der Wunsch, mehr Fläche als Bauland zu gewinnen, ist groß und seit der Gentrifizierungswahn um sich greift, müssen die Lehrgärten ihre großen grünen Hektar in bester Innenstadtlage immer wieder aufs Neue verteidigen. Wenige Festangestellte und stetig wechselnde Ehrenamtliche halten die »grünen Lernorte« in Betrieb. Gerald Piekarski war der gärtnerische Leiter der Schule im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf, und wir hatten uns für den folgenden Morgen verabredet. Berliner Schnauze hin oder her – bevor ich mit dem Mann mehrere Drehtermine vereinbarte, hielt ich es für angebracht, ihn persönlich kennenzulernen.

Meinen Wagen parkte ich unter der tristen Autobahnbrücke der Berliner Stadtautobahn. Um mich herum war nur Beton und über mir rauschte monoton der morgendliche Großstadtverkehr. Ungemütlich. »Aha«, dachte ich, »und wo soll jetzt hier ein Garten sein?«

Ein häufiges Phänomen in Berlin. Man steht vor einer grauen Wand, neben der Einflugschneise des Flughafens oder auch inmitten zweier Hauptverkehrsstraßen und erst beim zweiten Hinschauen entdeckt man den Eingang zu einer Grünanlage, die sich in unmittelbarer Nähe versteckt hält. Immer wieder überrascht es mich, an welchen Plätzen in Berlin unverhofft eine liebevoll bewirtschaftete Schrebergartenanlage auftaucht. Manchmal mit nur zehn Parzellen! Und wie oft schon bin ich durch drei Höfe gelaufen, nur um dann im letzten eine Remise mit blühendem Dachgarten zu entdecken? Vor ein paar Wochen erst habe ich in Kreuzberg eine Stunde lang einen ganzen Straßenzug abgeklappert auf der Suche nach einem Hofgarten, der als Geheimtipp gehandelt wird. Manchmal, so scheint mir, hält diese Stadt ihre interessantesten Plätze mit Absicht versteckt. Man soll sich gefälligst anstrengen, um sie zu entdecken! Das war schon immer so.

Als ich Anfang 20 war und die Diskotheken erst seit Kurzem Klubs hießen, suchte ich oft wie bekloppt nach der Eingangstür der jeweils angesagtesten Location. Zur Coolness der besonders hoch gehandelten Berliner Dissen gehörte, dass man sie keinesfalls finden durfte. Nur wer wusste, dass in der mit Graffiti bemalten Wand eine Tür eingelassen war, konnte an der richtigen Stelle klopfen und die passende Kellertreppe hinabsteigen. Türsteher gab es selten, und selbst wenn – solange alles friedlich blieb, machten die keine Probleme. Durch ungeklärte Eigentumsfragen standen in den frühen Neunzigern im Ostteil der Stadt haufenweise Wohnungen leer, überall gab es verwaiste Kellerräume, alte Bunker und ungenutzte Ladengeschäfte. Und in ihnen explodierte das eilig mit ein paar Sperrmüllstühlen und Flaschenbier ausgestattete Nachtleben. Wild at heart, Friseur, Cookies, Wohnzimmer oder einfach namenlos – jede Woche machte irgendwo eine andere Tanzbude auf. Und oft nach wenigen Wochen wieder zu. Es wurden Partys gefeiert, als gäbe es kein Morgen und zumindest in meiner Clique war Pogotanzen total angesagt. Vor allem bei den Jungs. Erinnern Sie sich daran? Dieses wilde, unkontrollierte Hoch- und Runtergehüpfe aus der Punkszene. Das war noch bevor die Love-Parade die Jugend flächendeckend mit Techno infizierte. Die Klubs waren stockdunkel, die Kondensnässe tropfte von der Decke und stets roch es irgendwie modrig. Das Grandiose an dieser Zeit war, dass es niemanden interessierte, ob man aus Lichtenberg oder Lichtenrade kam. Ost- und Westberliner hüpften gleichermaßen schwitzend durch die Gegend. Nie wieder war die Mauer in den Köpfen so egal wie zu Beginn der Neunziger. An einen Riss gar, der sich 30 Jahre später durch unser Land ziehen könnte, war gar nicht zu denken! Die Mauer war weg und damit war die Sache für uns erledigt. Wir dachten, ehrlich gesagt, an ohnehin nicht allzu viel. Höchstens an das bevorstehende Wochenende und den nächsten versteckten Schuppen, in den wir stolpern konnten. Wir waren jung, wir eroberten die Stadt, alles war möglich.

Nun, heute sind es in meinem Leben nicht mehr die Klubs, die ich an den überraschendsten Orten dieser Stadt finde, sondern die Gärten. Da ist die Luft besser, aber das Prinzip das gleiche – man muss wissen, wo sie sind.

Den Eingang der Gartenarbeitsschule jedenfalls suchte ich damals ein kleines Weilchen. Erst als ich unter der Brücke hindurch ein Stück die Straße entlanggegangen war, stand ich vor einem unscheinbaren Maschendrahttor. An ihm baumelte ein Schild: »Schulklassen bitte im Büro melden!« Ich war richtig. Eine lange Einfahrt aus Kopfsteinpflaster führte steil einen Hügel hinauf und war rechts und links von hohen Koniferen gesäumt. Auf meinem Weg hinauf begleitete mich das Geräusch eines Zementmischers. Ich konnte hören, wie jemand Schippe um Schippe Material hineinwarf. Oben angekommen, gab die Hecke den Blick auf die röhrende Maschine frei, die sich ächzend und monoton im Kreis drehte. Daneben war ein riesiger Haufen Kies aufgeschüttet, einige große Säcke Zement lagen übereinandergestapelt und aus einem Wasserschlauch rieselte ein feiner Strahl. Ein bärtiger Mann, nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt, schaufelte mit kraftvollen Bewegungen eine Ladung nach der anderen in die Trommel. Seine Haut war braun gebrannt, ich konnte ahnen, dass er viel Zeit seines Lebens in der Sonne verbracht hatte. An seinem kakifarbenen T-Shirt zeichneten sich unter den Achseln Schweißflecken ab, und von seiner Stirn tropfte es. Mit dem Handrücken wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Es war ein warmer Frühlingstag, und die Arbeit war anstrengend. »Ist gleich fertig. Mach die beide voll und bring sie schon mal in Richtung Beet«, gab er freundlich aber bestimmt Anweisung an eine junge Frau, die mit zwei Eimern von weiter hinten nach vorn gelaufen kam. Auch sie trug Gärtnerkleidung und beide hatten Arbeitsschuhe mit Stahlschutzkappen an. Ich schaute hinunter auf meine offenen Sandalen und blieb in einiger Entfernung vor dem Mann und dem Zementmischer stehen. Ist der jetzt Maurer oder Gärtner, fragte ich mich.

»Sind Sie Herr Piekarski?«

»Jenau der«, antwortete er. »Sie sind die Dame vom Fernsehen, richtig? Habense ’nen bisschen Zeit mitjebracht? Ick komme gleich, aber ick muss dit hier noch zu Ende bringen. Sonst wird die Chose fest und dann fangen wir wieder von vorne an.«

»Kein Problem, ich warte«, sagte ich und suchte mir einen schattigen Platz auf einem großen Findling. Ich beobachtete die beiden. Piekarski hatte den Zementmischer ausgeschaltet und schaufelte vorsichtig die breiige Masse in die zwei bereitgestellten Eimer. Kein Tropfen ging daneben. Er stellte die Eimer auf eine Schubkarre und schob sie neben einen bereits ausgehobenen Graben. »Halb voll eingießen, so wie wir es da drüben jemacht haben«, sagte er zu seiner Kollegin und wies auf eine Reihe von Kantensteinen, die ein paar Meter weiter in den Boden zementiert waren. Die beiden erneuerten eine Beetbegrenzung. Keine romantisch-hübsche Beeteinfassung aus Holz oder Weidengeflecht, wie man sie in der Landlust oder anderen Hochglanz-Gartenzeitschriften bewundern kann. Nein, eine rein praktische Einfassung mit grauen länglichen Betonsteinen, etwa 30 cm hoch und 70 cm lang. Ein Schulgarten muss lehrreich sein, aber vielleicht nicht unbedingt schön, überlegte ich. Ich hatte keine Ahnung, dass in den Berliner Lehrgärten das Geld stets knapp ist und edle Natursteinmauern mal locker das Vierfache von dem kosten, was für schlichte Betoneinfassungen bezahlt werden muss.

»Achte bitte immer drauf, dass hier keene Luft unten drunter ist«, sagte Piekarski und schlug mit einem Gummihammer mehrfach gezielt auf den Stein. »Dann siehste, wie der sich im Grunde von allein dahin bewegt, wo du ihn haben willst, okay?« Die Kollegin nickte, nahm den Hammer und machte es ihm nach. Piekarski stand auf und streckte sich.

Er war der Richtige. Ich wusste es schon, bevor ich überhaupt mit ihm gesprochen hatte. Die Art, wie er seiner jungen Kollegin Anweisungen gab, ohne dabei besserwisserisch oder überheblich zu wirken, imponierte mir. Er war der Boss, aber das war ihm egal. Er wollte nur, dass die Arbeit gut gemacht wird. Außerdem war mir seine Berliner Schnauze sympathisch. Das typische J statt G klang bei ihm besonders charmant. »Jebense mir mal den Hammer, bitte« oder »Janz jenau«. Schön. Dieser Mann war ein Berliner, wie er in Geschichtsbüchern und Reiseführern beschrieben wird: schnodderig, aber warmherzig.

Seine Kollegin kam allein zurecht und Piekarski auf mich zu.

»Na, dann erzählense mir mal, wie Sie sich das vorstellen mit Ihrer Fernsehsendung«, sagte er unaufgeregt, und ich erzählte ihm von der Laube meiner Freundin, von dem Kameramann und dem Tonassistenten, die bei einem Dreh dabei sein würden, und dass wir etwa einen Film pro Monat planten. Von Mai bis September. »Aber ich muss Sie warnen. Ich habe keine Ahnung vom Gärtnern«, sagte ich. »Sie sind der Experte. Ich stelle nur die Fragen.«

»Aha«, sagte er. »Na, dit kann ja spannend werden.«

Während wir uns unterhielten, spazierten wir über das drei Hektar große Gelände. Piekarski erzählte, dass er gelernter Landschaftsgärtner sei und seit etwa neun Jahren den Lehrgarten in Charlottenburg-Wilmersdorf leite. Er zeigte mir die Gewächshäuser, die Bienenwaben, das Insektenhotel, die Rosenstöcke und die Freiflächen für die Schulklassen. Tausende Grundschüler kommen jedes Jahr zu Besuch und viele Klassen der umliegenden Grundschulen bestellen unter fachkundiger Anleitung eigenverantwortlich ihre Beete. Von der Aussaat bis zur Ernte sind die Kleinen eine Saison lang hautnah dabei, wenn aus einem Korn eine Karotte wird. Obendrein gibt es Schulunterricht im Garten, biologische Experimente und Biotope. Kann man sich einen besseren Ort für naturferne Stadtkinder vorstellen, um sie für Natur und Umwelt zu begeistern?

»Haben Sie auch einen Schulgarten für Erwachsene?«, fragte ich halb im Scherz, halb ernst. Schließlich hatte ich auch keine Ahnung. Auch ich war in meinem Leben ziemlich weit entfernt von selbst ausgesätem Gemüse, Bienenwaben und Tulpenzwiebeln.

Piekarski und ich mochten uns, und die Sache war abgemacht. Wir schüttelten uns die Hände und verabredeten einen ersten Dreh. »Dat aus mir auf meine alten Tage noch ein Fernsehstar wird, hätte ick ooch nicht jedacht«, sagte er und grinste.

Zu Hause angekommen, blieb ich im Garten stehen. Südseite. Braun gefleckter Rasen mit viel Unkraut, hinten eine Reihe zu dicht gesetzter Fichten als Sichtschutz, rechts und links Mischhecke. Ich bin in diesem Garten groß geworden. Ich kannte ihn seit mehr als 30 Jahren. Zum ersten Mal schaute ich mich um und dachte darüber nach, wie es wäre, ein bisschen mehr Gemüse als nur die paar Tomaten anzupflanzen.

Ich ging hinein und der Gedanke war genauso schnell verschwunden, wie er gekommen war.

»Nee, Frau Platz, Tulpenzwiebeln könnense jetzt im Mai nicht mehr in die Erde setzen. Höchstens Dahlienknollen, aber selbst für die ist es schon ein bisschen spät. Und außerdem gehören die nicht in eine Hochbeetkiste.« Wir mussten lachen. Ich bewunderte die Geduld, die dieser Mann mit mir hatte. Das Problem, wenn man keine Ahnung hat, ist nämlich, dass man noch nicht mal einschätzen kann, wie schlimm es um einen steht. Ich wusste wirklich nichts. Mein gärtnerisches Grundwissen tendierte gegen null. Einzig mit meiner lückenhaften Expertise über Tomaten konnte ich ein wenig punkten. Aber alles andere? Fehlanzeige.

Es war Mitte Mai, wir steckten mitten in unserem zweiten Filmdreh, und der Kameramann setzte ab. »Nu werdet euch erst mal einig, was ihr machen wollt – und dann machen wir weiter.« Er setzte sich hin, drehte sich eine Zigarette und klemmte sie sich hinters Ohr. Für später.

Piekarski und ich standen vor der Hochbeetkiste und schauten auf die Tüten mit Tulpenzwiebeln, die ich extra besorgt hatte. Natürlich wollte ich die Zwiebeln nicht ins Gemüsebeet setzen, so doof war ich nun auch wieder nicht. Aber irgendwo, hatte ich gedacht, würden wir sie schon unterkriegen.

»Wir heben die auf für den Herbst und machen jetzt hier Salat. Saatband haben sie doch besorgt, richtig?«

Ja, nickte ich, hatte ich besorgt.

»Mangold, Rot- und Weißkohl haben wir auch. Rote Bete, ja, könnten wir machen, bisschen spät, aber gut … Und hier ist Kohlrabi, na prima, der jeht immer.« Piekarski zählte murmelnd auf, was wir so hatten, während er sich zwischen den gelben Metro-Kisten mit der Pflanzware, die ich gekauft hatte, umsah.

»Bevor wir jetzt hier irgendwas reinsetzen, befüllen wir das Beet neu, okay? Das dürfte ihre Zuschauer nämlich wirklich interessieren.«

Dass das Anlegen einer Beetkiste für jeden Gemüsegärtner von elementarer Bedeutung ist, war eines der ersten Dinge, die ich von Piekarski vor laufender Kamera lernte. Wir schaufelten die über Jahre ausgelaugte Erde aus der Kiste und warfen sie auf den Komposthaufen hinter dem Laubenhaus. Ein gut organisierter Garten nährt sich zu großen Teilen aus sich selbst heraus, jeder geübte Gärtner weiß das. Es erübrigt sich, säckeweise teure Erde anzuschleppen, wenn man einen Kompost hat. Gehölzschnitt eignet sich wunderbar als Mulchmasse, und Dünger lässt sich ziemlich simpel aus Ackerschachtelhalm oder Brennnesselsud selbst herstellen. Für das Befüllen einer Hochbeetkiste wird man demzufolge im eigenen Garten weitestgehend fündig. Zumindest, wenn die Kiste nicht allzu riesig ist.

Der Kameramann hob sich die Mühle wieder auf die Schulter und wir filmten weiter.

Weil es sich anbot, machten wir einen kurzen Abstecher zum Thema Wühlmäuse. Die Tierchen mögen niedlich sein, aber für Gärtner sind sie eine schreckliche Plage. Die Hauptspeise der pelzigen Nager sind Wurzeln, und weil eine Knolle nun mal genau das ist, eine Wurzel, fressen sie von unten jedes Erdgemüse kahl. Wer also, so wie wir an diesem Tag, ein Hochbeet neu befüllt, dem sei geraten, es von unten mit einem engen Maschendrahtgitter auszukleiden. So hindert man die Mäuse immerhin daran, sich auf dem einfachsten Weg – von unten nämlich – in die Kiste zu graben. Bei der vorhandenen Holzkiste im moma-Garten hatte niemals jemand an so ein Gitter gedacht, demzufolge hatte meine Bekannte, die Besitzerin des Gartens, in dem wir standen, alljährlich auch nur eine ziemlich mickrige Ernte eingefahren.

»Das wirkt schon mal wahre Wunder«, sagte mein Chefgärtner, und wir tackerten den Draht an der Innenseite der Kiste fest.

Damit waren wir beim Hauptthema: Hochbeetkiste befüllen.

Für die erste Schicht durchsuchten wir den Garten nach klein gehackten Ästen und Zweigen und legten sie auf den Boden der Holzkiste. Das sorgt für eine gute Drainage und auch dafür, dass in den unteren Schichten genug Luft zirkulieren kann. Außerdem fließt das Wasser besser ab, nichts ist schlimmer als Staunässe. Vom angrenzenden Laubenpieper liehen wir uns einen Häcksler und legten als zweite Schicht Feingehäckseltes gemeinsam mit Grasschnitt in die Kiste. Dafür musste erst mal der Rasen gemäht werden, aber gut. So ist das im Garten: Das eine zieht immer das andere nach sich. Es folgten Laub und eine kräftige Ladung Kompost.

»So, und wer jetzt Rinderdung hat, kann den auch noch hineinschmeißen«, sagte mein Chefgärtner.

»Haben wir aber nicht«, sagte ich.

»Dann geht’s auch ohne.«

Cut. Unser Kameramann brauchte eine Pause, Fernsehkameras sind schwer. Er setzte ab und rauchte seine Zigarette.

»Können Sie für Ihren Film nicht einfach sagen, dass wir Rinderdung reingetan haben?«, fragte mich Piekarski in der Zwischenzeit. »Oder ist das dann Beschiss am Zuschauer?«

»Ja«, sagte ich, »das wäre Beschiss am Zuschauer. Aber wir könnten sagen, dass wir Kuhmist reingelegt hätten, wenn wir vorher dran gedacht hätten, welchen zu organisieren.« Wir lachten.

Später im fertigen Film ließ ich das Thema Kuhmist außen vor. Wenn man nur drei Minuten für einen Bericht hat, muss man sich schon sehr genau überlegen, wofür man die kostbaren 180 Sekunden verwendet. Für Blödsinn oder für sinnvolle Info? Idealerweise für beides, denke ich manchmal. Nur Info ist ja auch langweilig.

Als letzte Schicht füllten wir Gartenerde auf. Und dann kamen endlich die Gemüsebabys und das Salatband an die Reihe. Das Einpflanzen, das ist bei mir bis heute so, macht am meisten Spaß. Die ganze Buddelei vorneweg ist gut und schön. Aber das Pflanzen ist der verdiente Lohn für die stundenlangen Vorbereitungen.

Wir setzten noch ein paar Kartoffeln ins Beet hinter die Laube, kümmerten uns um die Obstbäumchen und reparierten einen Teil der wurmstichigen Pergola. Nachdem wir bis in den Abend gefilmt und gegärtnert hatten, tat mir mein Rücken weh und die Füße brannten. Den beiden Kollegen ging es ähnlich, einzig Piekarski schien die Schufterei nicht viel auszumachen. Wir packten zusammen, machten Feierabend und wankten nach Hause.

In meinem Garten blieb ich stehen. Südseite. Nicht mehr ganz so braun gefleckter Rasen, noch immer mit reichlich Unkraut. Am Wochenende hatte ich gedüngt. Zum ersten Mal. Hinten ein paar Fichten als Sichtschutz, rechts und links Mischhecke. Vor der Hecke links gab es eine Art Beet. Na ja, mehr eine von Unkraut überwucherte Fläche zwischen Rasenkante und Beginn der Sträucher. Immerhin.

»Hallo, Mama, kommst du rein?«, rief meine Tochter, als sie mich im Garten stehen sah.

»Augenblick noch!«

Ich hatte eine der gelben Kisten mitgenommen. Ein paar Kohlrabipflänzchen und ein Rotkohl waren bei unserem Dreh übrig geblieben. Ich riss das Unkraut aus der Erde, holte den Spaten aus dem Schuppen, grub den Boden um und pflanzte das Gemüse in meinen Garten.

Ende Juli hatte ich eine große deutsche Gartenzeitung abonniert und kannte den Unterschied zwischen einer Staude und einem Gehölz. Ich schmökerte durch verschiedene Pflanzenlexika, hielt an jedem zweiten Gartencenter, besorgte mir vernünftiges Werkzeug und hatte einen neuen Obstbaum in unseren Garten gesetzt. Diesmal versuchte ich es mit einem Apfel, hoffentlich bekam der nicht auch wieder Läuse!

Von den fünf Kohlrabi in meinem Beet waren noch zwei im Rennen, der eine sah ganz gut aus, der andere mickerte vor sich hin. Der Rotkohl war von irgendwelchen Viechern zerfressen worden. Egal! Von Rückschlägen, das lernt man ganz flott beim Gärtnern, darf man sich nicht entmutigen lassen. Ich versuchte es mit Feldsalat und erntete die Tomaten.

»Ein Gärtner braucht ein hartes Herz und eine scharfe Schere«, sagte Piekarski, griff zur Säge und machte sich daran, den Stamm eines alten vertrockneten Knöterichs zu entfernen. Wie eine Krake hatten die dicken Triebe dieses Ungetüms den Sitzplatz in unserem Laubengarten komplett vereinnahmt und drohten ihn zu übernehmen. Der musste raus.

Es war Mitte August und gärtnerische Lebensweisheiten, das wusste ich mittlerweile, hatte Piekarski reichlich auf der Pfanne.

»Wer