9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 285

Ähnliche

Das Buch

»Da setzt meine Kritik am Königshaus ein: Der müsste längst geadelt sein.«

Joachim Fuchsberger

Knapp 40 Jahre lang hat Rolf Seelmann-Eggebert den Deutschen die europäischen Königshäuser erklärt. Kaum einer kam den Royals so nahe wie er. Dabei begann seine journalistische Karriere ganz anders. Als er Reporter wurde, steckte die Bundesrepublik noch in den Kinderschuhen, Leitmedium war das Radio, die ARD ging gerade erst auf Sendung. Schon früh hatte Rolf Seelmann-Eggebert seine Leidenschaft für Afrika entdeckt: 1968 wurde er schließlich Auslandskorrespondent, zunächst in Abidjan, dann in Nairobi. Fremde, anderen verschlossene Welten faszinierten ihn schon immer. Die Biografie eines Ausnahmejournalisten.

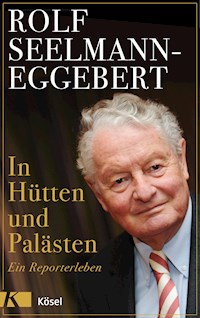

Rolf Seelmann-Eggebert

In Hütten und Palästen

Ein Reporterleben

In Zusammenarbeit mit Adele Seelmann-Eggebert

Kösel

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2019 Kösel-Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlag: Weiss Werkstatt München, unter Verwendung eines Bildes vom Verlag, © Angelika Warmuth

Redaktion: Regina Carstensen

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-22923-8V001

www.koesel.de

Für Barbara, ohne deren Energie und Abenteuerlust mein Lebensweg vermutlich ganz anders ausgefallen wäre.

Inhalt

Auf Safari mit Prinz Philip

Bildteil 1

Kriegskind

Der Traum vom Auslandskorrespondenten

Hansdampf in allen Gassen

Weichenstellungen

Unser Mann in Abidjan

Bildteil 2

Ein Studio in Nairobi

Rund um Big Ben

Der vertauschte Kohl

»Königsfritze«

Aus heiterem Himmel

Nachwort

Dank

Veröffentlichungen und Auszeichnungen

Bildnachweise

Auf Safari mit Prinz Philip

Dunst liegt über der westafrikanischen Hafenstadt Dakar, Senegal, sodass die zweimotorige Andover der königlichen Luftflotte erst kurz vor dem Aufsetzen für unsere Kamera sichtbar wird. Vor dem VIP-Pavillon, auf den die Maschine zurollt, keine Ehrengarde, keine Militärkapelle. Wenn er alleine reist, vermeidet der Herzog von Edinburgh gerne alles, was an den »großen Bahnhof« erinnert.

Wie er mit schnellen Schritten die Flugzeugtreppe hinabeilt, sportlich, braun gebrannt, straffe Haltung, könnte man ihn genauso gut für den Manager eines internationalen Konzerns halten, der mit eigenem Flugzeug auf Geschäftsreise ist. Die vierundsechzig Lebensjahre sieht man ihm nicht an. Am Fuß der Flugzeugtreppe ein kurzer Händedruck, ein freundliches Lächeln für die Gastgeber, eine Minute später setzt sich der Konvoi schwarzer Limousinen in Bewegung, sein Ziel: die Residenz von Staatspräsident Abdou Diouf, dem der Herzog einen Höflichkeitsbesuch abstattet.

»Und das ist alles?«, fragten Regisseur und Kameramann wie aus einem Mund. Ich tröstete die Kollegen. Wir hatten mit den Dreharbeiten für die Serie Royalty – ein Jahr im englischen Königshaus gerade erst begonnen.

In komplizierten Terminabsprachen mit dem Buckingham-Palast und der Genfer Zentrale der Naturschutzorganisation WWF war verabredet worden, dass wir Prinz Philip, Gemahl der englischen Königin Elizabeth II. und Herzog von Edinburgh, im Nationalpark von Djoudj filmen und am Abend desselben Tages auch unser Interview mit ihm in Dakar aufnehmen sollten. Weitere Einzelheiten müssten mit dem Herzog direkt geklärt werden. Deshalb stellte ich mich Prinz Philip nach der Pressekonferenz in Dakar vor – und erlebte gleich eine Überraschung. »Ihre dritte Frage ist zu politisch, die müssen Sie weglassen. Alle anderen Fragen sind in Ordnung«, sagte er ohne Umschweife. Ich hatte keine Ahnung, welche Frage er meinte. Die Fragen waren vor Wochen eingereicht worden, offenbar hatte er ein fabelhaftes Gedächtnis.

Von der Verleihung der Goldenen Kamera1984 wusste ich, dass er gut Deutsch spricht. Ob wir das Interview auf Deutsch führen könnten? Er zögerte ein wenig. Schließlich hatte er vierzehn Tage überwiegend Französisch gesprochen, für Deutsch fehlte ihm die Übung, aber dann willigte er ein. Für Herausforderungen, die schnelles Umdenken erfordern, ist er immer zu haben gewesen.

Später schaute ich in meinen Unterlagen nach: Gegenstand der besagten dritten Frage war die Entwicklungshilfe und der von vielen Politikern der Dritten Welt vertretene Standpunkt, dass die beste Entwicklungshilfe eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung wäre. Insofern hatte der Herzog natürlich recht. Politisch war die Frage schon, nur: Manchmal greift er kontroverse Themen auch mit Vorbedacht auf, um die Diskussion voranzutreiben, selbst auf die Gefahr hin, sich unbeliebt zu machen.

Als Prinz Philip am späten Vormittag im Camp des Naturschutzparks eintraf, erwartete ihn ein gewaltiges Tamtam. Die Parkwächter und ihre Familien, Schulkinder und Dorfälteste bildeten ein großes, an einer Seite offenes Karree, das der Herzog in voller Länge abschritt. Er wusste, was er diesen Menschen schuldig ist, die zum Teil stundenlang durch Staub und Hitze gelaufen waren, um den hohen Besucher willkommen zu heißen. Die Frauen sangen und wiegten sich im Rhythmus der Trommeln – ein farbenprächtiges Bild, das auch mein Team versöhnte: nach dem eher nüchternen Empfang in Dakar endlich Afrika, wie es leibt und lebt. Leider blieb uns weniger Zeit in Djoudj, als uns lieb gewesen wäre. Denn am frühen Abend waren wir mit Prinz Philip zum Interview zurück in Dakar verabredet.

Während er mit seiner Andover zurückfliegen konnte, mussten wir die Hauptstadt mit unserem Minibus erreichen. Das war ein Problem, mit dem professionelle Beobachter des Königshauses ein ganzes Leben zu kämpfen haben. Nur selten gelingt es, bei einer Reise mit den königlichen Hoheiten Schritt zu halten. Wir waren damals froh, dass das nur ein Jahr lang unser Problem sein sollte. Tatsächlich wurde es eine halsbrecherische Fahrt. Bis kurz vor Saint-Louis war die Piste nicht befestigt. Als die Asphaltstraße begann, blies der Wind so kräftig vom Landesinneren, dass Sand und Staub die Sicht behinderten. In den Dörfern zwang uns das bunte Gewimmel von Mensch und Tier, praktisch Schritt zu fahren. Und zehn Kilometer vor Dakar war die Hauptstraße derart mit Buschtaxis, dreifach überladenen Minibussen und Lkws verstopft, dass uns nur übrig blieb, auf Nebenstraßen unser Glück zu versuchen.

Offenbar hatten sich die Frage, ob wir tatsächlich rechtzeitig zum Interview erscheinen würden, auch Prinz Philip und seine Begleiter gestellt. Denn als uns der Sicherheitsbeamte das Tor zur Botschaft öffnete, sagte er: »Sie haben es also doch geschafft!« Zehn Minuten später betrat der Herzog den Salon, wo wir zum Interview aufgebaut hatten, lächelte und meinte: »Gut gemacht!«, so als ob wir nach einem langen Wettlauf gerade die Ziellinie passiert hätten. Der Herzog trug Safarijacke und Schlips. Auf unsere Bitte hin nahm er Platz auf einem kleinen Sofa. »Aber dann bin ich doch zu weit von Ihrem Mikrofon entfernt«, erklärte er und rückte von der Ecke in die Mitte vor. Keine Frage, er ist ein ausgesprochener Medienprofi. Wann er denn Gelegenheit habe, Deutsch zu sprechen, fragte ich ihn, während das Team einleuchtete. Ich fragte ihn auf Deutsch, um ihm die Möglichkeit zu geben, vor dem Interview ein bisschen zu üben. »Sie wissen, dass ich Präsident der Internationalen Reiterlichen Vereinigung bin«, antwortete er, »und bei den Reitern gibt es viele, die Schwierigkeiten mit der englischen Sprache haben. Da vor allem spreche ich Deutsch.«

Beim Interview kam es vor, dass er mal einen Artikel verwechselte, dass ihm ein Wort nicht einfiel. Aber dafür, dass er nur ein Jahr im Internat Salem deutschem Spracheinfluss ausgesetzt war, beherrscht er die Sprache bemerkenswert gut. Prinz Philip, eigentlich ein griechischer Prinz, ist bei Verwandten aufgewachsen. Die Eltern hatten sich getrennt. Nach der Schließung seiner Internatsschule Salem am Bodensee ging er nach Großbritannien, wo Prinzessin Elizabeth auf ihn aufmerksam wurde, als sie mit ihren Eltern Dartmouth besuchte, die Kadettenanstalt der britischen Marine. Man sagte später, bei Elizabeth sei es damals Liebe auf den ersten Blick gewesen.

Nach dem Interview in Deutsch war er bereit, noch eine englische Fassung zu machen – auch darin ganz Medienprofi. Denn natürlich würden sich Zuschauer in Großbritannien und im Commonwealth sehr wundern, wenn der Herzog von Edinburgh bei einem Verkauf der Serie nicht ihre eigene Sprache spräche. Als alles vorüber war, verabschiedete sich Prinz Philip. Er wurde zu einem Dinner auf der Britannia erwartet, der königlichen Yacht, die inzwischen von Gambia nach Dakar weitergefahren war. »Ich hoffe, Sie können sich heute Abend gut erholen. Ich selber habe leider noch Gastgeberpflichten.«

Vierzehn Tage später sahen wir ihn wieder. Nach Zwischenaufenthalten in Mauretanien und Madeira war die königliche Yacht in den Tejo eingelaufen. Am Nachmittag fand an Bord der Britannia für die Journalisten, die über den Staatsbesuch in Portugal berichteten, ein Empfang statt. Auch das ARD-Team wurde vorgestellt. Er erkannte uns sofort. »Sie haben es also wieder einmal geschafft«, sagte er.

Dass mir ausgerechnet die Wellblechpisten des Senegal den Durchbruch bei meiner ersten Sendereihe über das englische Königshaus bescheren würden, hätte ich mir nie träumen lassen. Normalerweise drehte allenfalls das britische Fernsehen bei Hofe. Dass ein deutsches Team ein Exklusivinterview mit dem Herzog von Edinburgh bekam, war schon eher ungewöhnlich. In jungen Jahren hatte mein journalistischer Ehrgeiz einer möglichst breiten Afrikaberichterstattung gegolten. Später dann gab ich mir in Großbritannien Mühe, so tief in das Wesen der parlamentarischen Monarchie einzudringen, wie es einem Ausländer möglich ist. Dazu gehörte natürlich auch der Kontakt zu Mitgliedern der königlichen Familie. Nach Prinzessin Anne war der Herzog von Edinburgh der zweite Royal, den ich vors Mikrofon bekam. Damals ahnte ich nicht, dass noch viele derartige Interviews folgen würden und dass mir eine Karriere als »Königsfritze« im deutschen Fernsehen bevorstand.

Diesen Spitznamen hat mir übrigens das Nachrichtenmagazin DerSpiegel verpasst. Ich habe ihn manchmal übernommen. Hofberichterstatter? Adelsexperte? Ich wollte nicht der Jubeljournalist für alle Monarchien dieser Welt sein.

Aber irgendwie blieb diese Rolle an mir haften. Ich musste nicht nur ein Jahr mit den königlichen Hoheiten Schritt halten, sondern ein halbes Leben. Wenn ich heute meine Frau Barbara gelegentlich auf den Isemarkt in Hamburg begleite, um ihr beim Einkaufen zu helfen, passiert es immer mal wieder, dass mich jemand am Ärmel zupft und fragt: »Was machen Sie denn hier? Sie gehören doch nach London!« Wenn ich dann zu erklären versuche, dass ich mit meiner Familie schon vor über zwanzig Jahren in die Hansestadt zurückgekehrt bin, herrscht oft ungläubiges Staunen. Vielleicht tragen auch die Tweed-Stoffe und die blauen Blazer, in denen ich mich nun schon seit sechzig Jahren mit Vorliebe zeige, zu diesem britischen Image bei.

Viele Fernsehzuschauer glauben, wenn ich auf dem Flughafen in Heathrow ankomme, wartet schon eine Limousine auf dem Vorfeld, um mich zum Five o’Clock Tea mit Ihrer Majestät in den Buckingham-Palast zu bringen. Das ist leider nur eine Traumvorstellung. Zwar habe ich bei Staatsbesuchen häufiger an der Tafel der Queen gesessen. Bei Empfängen habe ich das eine oder andere Wort mit ihr wechseln können. Aber so etwas wie Nähe entsteht bei solchen Gelegenheiten nicht. Königin Elizabeth II. hält immer auf Distanz, vor allem gegenüber Journalisten. Und sollte ich doch einmal Gelegenheit erhalten, mit ihr über diese Distanz zu reden, würde ich ihr vermutlich sagen: »Gut gemacht, Majestät! Bleiben Sie dabei. Sie ersparen sich viel Ärger!«

Tatsächlich weiß ich nur von einem Fall, in dem die Queen in ihrem langen Leben ein Interview gegeben hat. Große und kleine Reden, die sich an die Öffentlichkeit richten – ja, ein königliches Statement zu den Royal Collections, der Kunstsammlung der königlichen Familie – ja. Aber ein Interview? 1995 erbat die BBC eine kurze Rückerinnerung Ihrer Majestät zum fünfzigsten Jahrestag des Kriegsendes und schickte meinen alten Freund und langjährigen Royal Correspondent Godfrey Talbot quasi als Mikrofonhalter in den Buckingham-Palast. Als er danach sein Aufnahmegerät ausschaltete, erblasste er. Statt einer kurzen Rückerinnerung der Königin an den Tag des Kriegsendes hatte er, ohne es zu bemerken, ein langes Interview aufgenommen, mit Fragen und Antworten, »mit Lachen und Räuspern«.

Ganz London war damals, im Mai 1945, wie aus dem Häuschen und tanzte auf den Straßen. Die damalige Prinzessin Elizabeth und ihre Schwester Prinzessin Margaret baten die Eltern um Genehmigung, den Palast für ein paar Stunden verlassen zu dürfen, um sich dem fröhlichen Treiben anzuschließen. Die Queen erzählte, wie die jungen Damen in der Begleitung von zwei Gardeoffizieren unerkannt im Westend unterwegs waren, im Ritz einen Champagner getrunken und später am Palast wie alle anderen gerufen hätten: »We want the King! We want the Queen!« Tatsächlich sei es ihnen mit Hilfe eines Adjutanten, der Zutritt zum Buckingham-Palast hatte, sogar gelungen, das Königspaar ein weiteres Mal zu einem Balkonauftritt zu bewegen. Später gesellte sich auch Premierminister Sir Winston Churchill der königlichen Familie zu.

»Offenbar hat die Queen so viel Spaß an der Sache gehabt«, sagte Godfrey Talbot, »dass vom Pressebüro des Palasts keinerlei Schnitte verlangt wurden.« Und so entstand ein bemerkenswertes Zeitdokument. Tatsächlich war Godfrey Talbot schon Königsreporter der BBC, als George VI., der Vater der Königin, noch lebte, und deshalb am Hofe von St. James’s eine sehr vertraute Gestalt.

»Hofberichterstatter« gibt es in Deutschland nicht mehr, seit Kaiser Wilhelm II. im Jahre 1918 abgedankt hatte und ins Exil nach Doorn in den Niederlanden gegangen war. Wie also wird man in einer Republik zu einem Reporter für royale Anlässe? Welche Pfade muss man beschreiten, um von den Hütten Afrikas, mit denen ich anfing, zu den Palästen europäischer Königsfamilien vorzudringen? Von Durst, Dürren und Diktatoren zu Pomp, Pracht und Prinzen-Herrlichkeit?

Wahrscheinlich war es der journalistische Ehrgeiz, Tore, die in der Regel als verschlossen gelten, wenigstens einen Spalt weit zu öffnen. Dabei habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Insbesondere in den Königshäusern, die eine eigene koloniale Vergangenheit haben, also Belgien, Großbritannien, die Niederlande, Spanien, sind die Kenntnisse über die ehemaligen Kolonien bis heute stark ausgeprägt. König Juan Carlos, heute abgedankter spanischer Monarch, schien mir absolut sattelfest, was die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen Lateinamerikas betraf, obgleich er sofort intervenierte: »Wir ziehen es hier vor, von hispano-amerikanischen Interessen zu sprechen.« Auch die Queen interessiert sich mit großer Sachkunde für den afrikanischen Kontinent, die ehemaligen Kolonien des Vereinigten Königreichs und Mitglieder des Commonwealth.

Man behauptet ja immer, dass sie ausschließlich repräsentative Pflichten wahrnimmt. Aber hinter den Kulissen spielt sie oft eine sehr viel wichtigere Rolle. Nachdem ich ihren Auftritt bei der Commonwealth Konferenz 1979 in Lusaka, der Hauptstadt von Sambia, beobachtet hatte, war ich überzeugt, dass die Lösung der Rhodesien-Frage – Rhodesien war eine 1965 abgefallene Kronkolonie von England, in der dann 1972 ein Bürgerkrieg begann – ohne ihre aktive Mitwirkung noch lange auf sich hätte warten lassen. Dank ihrer Überredungskünste versammelten sich dann 1980 schwarze und weiße Politiker im Lancaster House in London, wo der Übergang der Macht in die Hände der schwarzen Mehrheit verabredet wurde. Aus Rhodesien wurde Zimbabwe. Man kann wohl so weit gehen zu sagen: Ohne die Autorität der Queen wäre das alles damals nicht so schnell zustande gekommen.

Die Königshäuser und die afrikanischen Gesellschaften, die ich kennenlernen durfte: Beide bieten Einblicke in fremde Welten mit eigenen Sitten und Gebräuchen. Beide legen keinen besonderen Wert auf Publicity und machen Journalisten umso neugieriger.

Bildteil 1

1 Mein Elternhaus: Arnimallee 11, Berlin-Dahlem.

2 Schüler am humanistischen Kaiser Wilhelms Gymnasium, Hannover.

3 Evakuiert nach Pommern.

4 Russlandheimkehrer 1955 – mein ältester Bruder Will wieder vereint mit seinen drei Geschwistern Rolf (ganz rechts), Wall und Helmut.

5 Hochzeit in Bozen mit Barbara, Ostern 1964.

6 Meine Eltern Walter und Elisabeth Seelmann-Eggebert.

7 Urlaubstage am Gardasee.

8 Auf Reportage, ob’s stürmt oder schneit.

9 Lagos 1962 – ein Dialog beginnt.

10 Alle Jahre wieder: Industriemesse in Hannover.

11 Der Karmann Ghia war ein verlässlicher Reisegefährte.

12 Vor der Ausreise nach Afrika werden Adele und Sebastian geboren.

13 Zeit für eine Veränderung: Ankunft in Abidjan.

14 Auf der Terrasse unseres neuen Heims mit Souleymane, der guten Seele des Hauses.

15 Alles ist neu. Einkauf auf dem Markt von Abidjan.

16 Homeoffice – mit dem Kurzwellenempfänger auf der Terrasse unseres Hauses.

17 Barbara archiviert wichtige Zeitungsausschnitte.

18 An der Schreibmaschine im Zelt: »Unser Mann in Afrika«.

19 Kameraassistent Axel Swoboda zeigt, wie die Welt durch den Sucher aussieht.

20 Die Familie auf der Terrasse in Nairobi mit Wachhund Kuni.

21 An der Feuerstelle der Massai – warten aufs Mittagessen.

22 Die Republik Zaire feiert ihren Nationalfeiertag.

Kriegskind

Geboren wurde ich am 5. Februar 1937 in Berlin – zwei Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Zu meiner Geburt erhielt meine Mutter von meinem Vater einen Opel P4 und vom Staat das Mutterkreuz in Bronze, weil sie dem »Führer« vier Söhne geschenkt hatte: Wilhelm (Will), Walter (Wall), Helmut und nun den kleinen Rolf.

Eigentlich hätte ich ein Mädchen werden sollen. Man hatte schon eine ganze Liste weiblicher Vornamen zusammengestellt. Daraus wurde jetzt nichts. Die Fantasie der Eltern war erschöpft. Während meine Brüder hießen wie der Vater oder die Großväter, blieb für mich nur ein »Rolf« übrig. Rolf – so hießen damals meiner Erinnerung nach vor allem deutsche Schäferhunde.

Die Familie wohnte in einem großen Haus in Berlin-Dahlem, Arnimallee 11, das meine Eltern in den Zwanzigerjahren erworben hatten. Mein Vater Walter war siebenundfünfzig Jahre alt, als ich geboren wurde. Er war eine Respektsperson und eine gütige Persönlichkeit. Ich habe ihn nie wirklich zornerfüllt erlebt. Er arbeitete immer viel und überließ die Erziehung der Kinder ganz seiner Frau. Für uns Buben besaß er große Autorität. Wenn er die Stimme erhob, dann war auf der Stelle aller Streit zu Ende.

Als kleiner Junge war mein Vater von der Schaukel gefallen. Er musste operiert werden, mit dem Ergebnis, dass ein Bein etwas kürzer als das andere war. Unter diesem Handikap hat er immer gelitten, auch weil er sich in der Pflicht sah, für Kaiser und Vaterland in den Krieg zu ziehen. Die Gehbehinderung hat ihn davor bewahrt, im Ersten oder Zweiten Weltkrieg eingezogen zu werden.

Mein Vater war Notar, Fachanwalt für Fideikommissrecht. Darunter versteht man eine Einrichtung des Erbrechts, wonach das Vermögen einer Familie durch Stiftung auf ewig geschlossen und erhalten werden soll. Er hatte seine Kanzlei direkt am Brandenburger Tor, wo ich ihn manchmal besuchen durfte. Es war wunderbar, sich an seinen Schreibtisch zu setzen und so zu tun, als ob man der Herr Geheimrat Seelmann-Eggebert persönlich war. Durch seine Tätigkeit als Referent für die Angelegenheiten des königlichen Hauses im Justizministerium in den letzten Jahren des Kaiserreichs hatte er auch Kontakte zum Adel und dem Großgrundbesitz. Er verstand es, nicht nur diese Kontakte, sondern auch Freundschaften aus Schul- und Studienzeiten zu pflegen, was uns insbesondere in der Kriegs- und Nachkriegszeit sehr zugutekam.

Jedes Jahr wurde im Hause des Geheimrats der 27. Januar gefeiert. Die Gäste erschienen in Frack und langem Kleid. Der Anlass war allen genauestens bekannt, aber es wurde kein großes Theater daraus gemacht. Es ging um den Geburtstag und das Wohlergehen Seiner Majestät Kaiser Wilhelms II., der sich damals im Exil in Doorn befand. Mein Vater hat ihn da auch einmal besucht, weil er sein Testament verfasst hat. Er hat darüber geschrieben: »Ich bin in Doorn vom Kaiser und von der Kaiserin Hermine empfangen worden und eine Nacht geblieben. Der Empfang vollzog sich so, dass mich zunächst die Kaiserin in ihrem Privatsalon empfing. Darauf wurde ich von den Herrschaften zum Frühstück gebeten, an dem als Gäste nur noch Exzellenz v. Dommes und ein Adjutant teilnahmen. Der Kaiser war sehr lebhaft in der Unterhaltung. Nach Schluss des Essens bat er mich in ein Nebenzimmer, um mit mir über die Dinge zu sprechen, die mich bewogen hatten, herzukommen. Die Unterhaltung richtete sich zum Schluss auf die Frage, wie sein Verhältnis zu Hindenburg gewesen sei. Der Kaiser brachte dabei zum Ausdruck, dass das Hauptquartier und Hindenburg ihm wichtige Nachrichten vorenthalten hätten. Nachmittags ist mir Doorn gezeigt worden. Die kaiserlichen Herrschaften habe ich dann nicht mehr gesehen. Am nächsten Vormittag bin ich dann mit dem kaiserlichen Wagen zum Bahnhof und dann wieder nach Hause gefahren.« Noch heute befindet sich in unserer Wohnung eine Tonbüste des Kaisers, die Wilhelm II. meinem Vater für seine Verdienste um das Haus Hohenzollern verliehen hat.

Meine Mutter Elisabeth war eine liebenswürdige, zarte und sehr disziplinierte Person, die aus Dessau stammte. Ihre Eltern hatte sie früh verloren, Geschwister hatte sie keine. Sie war von Verwandten in die Schweiz und nach England auf eine Schule für »höhere Töchter« geschickt worden. Sie sprach hervorragend Englisch und Französisch. Außerdem schätzte sie ihr ganzes Leben lang Theater-, Opern- und Konzertbesuche und ein gepflegtes Bridge-Spiel, ein Hobby, das sie bis ins hohe Alter beibehielt. Wenn alte Dessauer Freunde und Bekannte uns aufsuchten, verfiel sie in ein fröhliches Anhaltinisch, das uns in unserer späteren Heimat Hannover eigentümlich exotisch vorkam. Eine Sprache aus vergangenen Zeiten und anderen Welten. Auch sie mochte den Umgang mit Menschen, insofern war sie gut gewappnet für die Aufgabe, ein großes Haus mit vier Söhnen und fünf Angestellten zu führen. Sie konnte streng sein, wenn es um das Gelingen von Abendgesellschaften ging. Vor Ausbruch des Kriegs gab es wohl öfter solche Gesellschaften. Dann war geschäftiges Treiben im Haus zu spüren, Silber wurde geputzt, das gute Geschirr herausgeholt, und köstliche Gerüche lockten mich in die Küche, wo die Köchin ihres Amtes waltete und mich ausnahmsweise auch mal naschen ließ. Um mich kümmerte sich – außer meiner Mutter – eine Kinderschwester, die ich »Hatta« nannte.

Deren Hochzeit bescherte mir den ersten öffentlichen Auftritt meines Lebens. Ich war vielleicht vier Jahre alt und sollte dem Brautpaar eine Porzellanterrine überreichen, die zur Aufbewahrung von Heringen gedacht war. Irgendeiner in der Familie hatte einen Sechszeiler gereimt, den ich dabei aufsagen sollte. Aber ich dachte gar nicht daran. Ich hatte keine Lust, stampfte mit den Füßen auf, kriegte auch den Sechszeiler nicht zustande. Meine Mutter hat mir dann, dem Himmel sei Dank, die Heringstonne aus der Hand genommen und die Übergabe selbst vollzogen. Auf diese Art und Weise ging mein erster öffentlicher Auftritt jedenfalls gründlich daneben.

Ich habe meine Eltern als Menschen erlebt, die eine aufrechte Haltung hatten und Traditionen pflegten. Das galt zum Beispiel im Hinblick auf den evangelischen Glauben oder Fragen der Pflichterfüllung. Viele von diesen berühmten Spruchweisheiten wie »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen«, »Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr«, »Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige« wurden gerne zitiert und vorgelebt. In dieser Beziehung bin ich das Produkt einer Familie, die das Bürgertum des frühen 20. Jahrhunderts verkörperte.

Mein Vater hatte es aus eigener Kraft zu Wohlstand gebracht. Die politische Gesinnung meines Elternhauses nannte man damals wohl »deutschnational«. Deutschnational war eine große Zahl von Deutschen. Das bedeutete nicht, dass sie Nationalsozialisten waren und deswegen zwangsläufig Hitler wählten. Sondern sie hatten »ja« gesagt zu einer Lebensform und einer politischen Einstellung, die noch ins Kaiserreich zurückreichten. Das war bei uns in der Familie mit Sicherheit so. Dass mein Vater der NSDAP je seine Stimme gegeben haben könnte, erscheint mir heute völlig abwegig.

Meine Taufe fand in der kleinen St.-Annen-Kirche in Dahlem statt, die bald eine gewisse Berühmtheit erlangen sollte. Denn Pfarrer dort war zu dieser Zeit Martin Niemöller, einer der herausragenden Männer der »Bekennenden Kirche«, die sich von den Nationalsozialisten nicht den Mund verbieten lassen wollten. Seine Lebensgeschichte Vom U-Boot zur Kanzel gehörte in unserer Familie zur Pflichtlektüre. Niemöller wurde von den Nazis die Predigterlaubnis entzogen. Er wurde verhaftet und als »persönlicher Gefangener des Führers« im Konzentrationslager Dachau weggeschlossen. Aber er überlebte. Jahrzehnte später traf ich Niemöller wieder bei einer Tagung des Weltrats der Kirchen in Afrika, über die ich als Korrespondent berichtete. Er breitete seine Arme aus und umfing mich mit den Worten: »Na, mein kleiner Täufling, wie geht’s dir denn?« Es ist einer der Momente, die ich mein Leben lang nicht vergessen habe.

Einer meiner Paten gehörte dem deutschen Hochadel an: Moritz, Erbprinz von Sachsen-Altenburg. Er war ein Mandant meines Vaters und im Übrigen einer der Gründe dafür, dass immer wieder vermutet wurde, dass auch ich selbst aus adligem Hause stammte. Tatsächlich ist der Name Seelmann-Eggebert aber bürgerlich durch und durch. Er entstand, als eine der letzten Trägerinnen des Namens »Eggebert« den Mädchennamen beibehielt und bei der Hochzeit an den Familiennamen ihres Mannes (»Seelmann«) anfügte. Mein Patenonkel war Mitglied der anthroposophischen Rudolf-Steiner-Bewegung und bedachte mich zu jedem Geburtstag mit einem neuen philosophischen Werk. Er hätte sich sicher gefreut, wenn ich Schüler einer Waldorfschule geworden wäre. Aber das entsprach nicht den Traditionen der Familie. Die schickte ihre Söhne auf ein humanistisches Gymnasium, wo sie Griechisch und Latein lernten.

Ich bilde mir ein, dass meine erste Erinnerung zurückgeht in den Kinderwagen, wo mir irgendeine hilfreiche Hand eine Banane gereicht hat. Das kann theoretisch sein, denn zu der Zeit gab es in Deutschland noch Bananen, obwohl der Krieg schon begonnen hatte. Es kann aber auch sein, dass ich das alles nur geträumt habe. Dann kann man es als ein Sinnbild für mein ganzes Leben sehen. Denn mir ist im Leben viel Wohlwollen entgegengebracht worden, und ich habe viel Glück gehabt. Ich habe es zumindest so empfunden.

Während meine Brüder die Schulbank drückten, eroberte ich mir das Haus in Dahlem und sauste mit einem grünen Tretauto durch die großzügigen Räume und durch den Garten. Die Barren und Ringe, die draußen auf sportliche Nutzung warteten, ließ ich links liegen, da alle meine Versuche, mich damit zu beschäftigen, kläglich gescheitert waren. Sehr viel interessanter fand ich die umfangreiche Kollektion bemalter Sperrholzorden, die mir mein Bruder Helmut gebastelt hatte und die ich mit stolz geschwellter Brust und der Soldatenmütze meines ältesten Bruders Will durch die Räume trug. Freunde hatte ich in diesen frühen Jahren, glaube ich, nicht. Die Arnimallee 11 war spannend genug mit allem, was da so vor sich ging. Im Übrigen waren die Brüder, wenn sie aus der Schule zurückkamen, gute Spielgefährten. Ich bin unendlich viel auf meinem gutmütigen Esel-Bruder Helmut herumgeritten, durch das ganze Haus und durch den Garten.

Offenbar habe ich meinen Eltern in der Kinderzeit keine allzu großen Sorgen bereitet, mit einer Ausnahme vielleicht. Ich war sprechfaul, ich redete nicht. Das beunruhigte die Familie doch so sehr, dass sie einen damals in Berlin als »Zitronen-Eckert« berühmten Kinderarzt konsultierte. Der empfahl den Eltern bei einem Hausbesuch in Dahlem, sie sollten den knapp dreijährigen Rolf damit beauftragen, die Filzpantinen des Vaters aus dem Schlafzimmer zu holen. Das tat ich ohne Widerworte, womit zwar nachgewiesen war, dass ich den Auftrag verstanden hatte. Aber irgendwelche verbalen Rückäußerungen wie »Will ich aber nicht« oder »Wo stehen die denn?« waren mir offenbar nicht zu entlocken. Später, als ich längst als Journalist arbeitete, gaben mir meine Eltern mehr als einmal zu verstehen, ich hätte das, was ich damals versäumt hatte, inzwischen doppelt und dreifach nachgeholt.

Zu meinen Kinderjahren gehörte auch der regelmäßige Aufenthalt in einem ländlichen Paradies. Mein ältester Bruder Will hat es einmal wie folgt beschrieben:

Wustrau – dieser slawische Dorfname, für welch wunderbare kindliche Erlebniswelt steht er! Weit erstreckt sich das Luch, träge fließt der Rhin dahin, vereinzelt, über geduckten Dörfern, Kirchtürme. Endlos dehnt sich die Ebene, steppengleich, natürliche Kulisse für alle Russlandfilme jener Jahre.

Für uns bedeuten Name und Landschaft: Ferien und Freiheit, Schule und Pflichten weit entfernt, Eltern, einmal ganz ihren Kindern gehörend. Wustrau heißt Ställe und Scheunen, Rinder und Schweine, Puten und Perlhühner, Zietenschloss und Park, Wald und See, Dorf und Vorwerke. Neuruppin, Rheinsberg und Fehrbellin in der Nähe, Nachkommen märkischer Raubritter ringsum. Kinderseligkeiten: Toben in Strohmieten, Kutschfahrten auf staubigen Feldwegen, Picknick am Seeufer, ganz zünftig. Im Bootshaus liegen Ruder- und Mahagoni-Paddelboot, ersteres zugleich mit selbst gebasteltem Piratensegel, letzteres auch mit Rollsitz und Auslegern zu fahren.

Das Angeln wird vorübergehend so zur Leidenschaft, dass wir die Zeit vergessen, den Sonnenstand dabei übersehen; erst die von angsterfüllten Eltern alarmierte Wasserpolizei findet die jeden Schuldgefühls baren Sünder samt ihrer Beute schließlich im Schilf, im Eimer Bleie, Plötzen, Schneider, ja Kulbarsche, stachelig und ungenießbar. Die Taucher und Blesshühner haben ihre Bucht wieder für sich, die »Fischer« bannige Angst vor Strafe; es bleibt dabei.

Wie vieles gibt es für die Stadtkinder zu entdecken, zu lernen. Getreidearten und Rübensorten, Gabelweihe und Rohrdommel, Melken und Striegeln, Kartoffelrösten und Fischbraten. Das Schloss wird von unten bis oben durchstöbert, Rüstungen und Schwerter werden erprobt, von alten Briefschaften auf dem Boden die Marken, zum Teil wertvolle, stibitzt.

Als derjenige, der sich juristisch um das Zietenerbe zu kümmern hatte, genoss mein Vater das Wohnrecht in der ersten Etage des Zietenschlosses in Wustrau. Davon hat die Familie in den Dreißigerjahren oft Gebrauch gemacht. Mein Vater hatte dann ein großes Seegrundstück dort erworben, auf dem er ein Wochenendhaus bauen wollte. Die ersten Bäume waren schon gefällt, als der Krieg ausbrach. Die Erschließungsarbeiten wurden eingestellt. Das Grundstück überstand die russische Besatzungszeit und auch die DDR, die im Schloss eine Richterakademie unterbrachte.

Der Zweite Weltkrieg schlich sich erst allmählich in mein Leben ein. Unsere Autos wurden vom Militär kassiert. Wie die meisten fuhren nun auch wir mit U-Bahn und Bus. Dort konnte man an den Haltestellen große Propagandaplakate studieren: »Pst – Feind hört mit!« Propagandaminister Joseph Goebbels wollte auf diese Weise verhindern, dass seine Parteigenossen auf öffentlichen Plätzen womöglich Staatsgeheimnisse miteinander austauschten.

Eine Geschichte hat mich damals tief beeindruckt, wahrscheinlich, weil sie drohende Unbill signalisierte und dramatische Folgen hätte haben können. Eines schönen Tages stand ein Lehrer von Helmut vor der Haustür. Er stellte sich als Herr Iks vor und kam gleich zur Sache: »Also, Herr Geheimrat, wenn Sie einen Feindsender hören, dann passen Sie bitte auf, dass Helmut nicht auch mithört. Denn wir haben es jetzt mehrfach erlebt, dass wir im Unterricht den letzten Wehrmachtsbericht diskutiert haben und sich Helmut dann gemeldet und gesagt hat: ›Das habe ich aber ganz anders gehört.‹« Fortan waren wir Kinder vom heimlichen Radiohören meiner Eltern – sie verfolgten den deutschen Dienst der BBC – ausgeschlossen und mussten uns nun mit der nationalsozialistischen Version der Ereignisse begnügen. Für mich als kleinen Steppke ging das so weit in Ordnung. Aber die Eltern ahnten natürlich, dass sie im Zuchthaus oder auch vor einem Erschießungskommando hätten landen können, wenn sie der brave Schulmeister nicht rechtzeitig gewarnt hätte.

Bald darauf begann der Bombenkrieg. Meine Mutter wurde als Luftschutzwart rekrutiert. Sie war zuständig für die Einhaltung der Luftschutzregeln im Hause Arnimallee 11 und hatte besondere Probleme mit ihren Schutzbefohlenen, weil die nämlich ihr Ehemann und ihre eigenen Kinder waren. Die taten zum Teil das, was ihnen gefiel, und nicht das, was sie eigentlich tun sollten. Mit Ausnahme von mir. Ich war immer wie ein geölter Blitz als Erster im Keller, sobald nachts der Alarm ertönte. Ich hatte einen kleinen Koffer mit meinem Lieblingsspielzeug, den nahm ich mit. Der Keller galt als sehr sicher, weil mein Vater ihn unmittelbar vor Ausbruch des Krieges hatte verstärken lassen, sodass sich die ganze Familie, auch Nachbarn, dort relativ gut geschützt fühlen konnten.

Das Dach des Hauses wurde vierundzwanzig Mal im Lauf des Kriegs geflickt, das heißt, es sind keine Sprengbomben auf das Haus gefallen, sondern es hat Druckwellen und Brandstäbe gegeben, die durch das eigentliche Dach in den Dachboden fielen, dann dort aber schnell gelöscht werden konnten. Das Haus hat überlebt unter schwierigen Bedingungen; und wir haben überlebt, auch dank des Hauses. Ich habe Stunden auf dem Schoß meiner Mutter verbracht. Sie hat mich getröstet, wenn ich Angst hatte. Und ich hatte oft Angst. Wenn dann der Alarm zu Ende war, stiegen wir aus dem Keller wieder hoch und freuten uns erst mal, wenn alles mehr oder weniger beim Alten war. Aber oft war das nicht der Fall. Manche Nacht habe ich verängstigt im elterlichen Schlafzimmer zugebracht, mit Blick durch die von den Bomben eingedrückten Fenster auf den Himmel von Berlin. Der war wirklich blutrot, wenn es überall brannte.

Nach einem heftigen Bombenangriff kam mitunter mein Onkel Erich, Bruder meines Vaters, aus Zehlendorf, und vergewisserte sich, dass das Haus noch stand. Er brachte dann meist ein paar Eier mit, ein bisschen Rotwein, ein bisschen Zucker. Die Eier wurden geschlagen und mit Rotwein und Zucker verzehrt. Wenn Kakao da war, wurde er mit hineingerührt.

Was dann irgendwann tatsächlich den Bomben zum Opfer fiel, war das Büro meines Vaters. Der war darüber nicht ganz unglücklich, weil er in verschiedenen Prozessen hatte beobachten müssen, dass seine Aussagen als Anwalt von der Gestapo auf Tonband mitgeschnitten wurden. Er musste Sorgen haben, dass ihm irgendwann seine Beziehungen zum Hochadel und zu oppositionellen Kreisen angekreidet werden würden. Die Bombe, die das Büro meines Vaters zerstörte, war insofern Fluch und Segen zugleich. Sie vernichtete alle Schriftstücke, darunter auch jene, die meinen Vater möglicherweise hätten belasten können.

Obwohl Deutschland mitten im Krieg war, fuhren wir sogar in die Ferien. So erinnere ich mich daran, dass wir irgendwo bei Isny im Allgäu Urlaub machten. Beim Mittagessen in dem kleinen Gasthof, wo wir abgestiegen waren, hörten wir eine Sondermeldung im Radio. Es wurde mit den üblichen Fanfaren, mit Pauken und Trompeten verkündet, dass Deutschland Russland den Krieg erklärt hätte. Mein Vater schüttelte den Kopf und sagte: »Damit ist der Krieg für Deutschland verloren.«

Will war bei Kriegsausbruch 1939 sechzehn Jahre alt, machte das »Notabitur« und wurde dann 1941 als Offiziersanwärter eingezogen. Wall, fünf Jahre jünger als Will, musste als Flakhelfer Berlin verteidigen. Meine Mutter, mein Bruder Helmut und ich mussten Berlin 1943 auf Geheiß von Goebbels verlassen. Wir landeten bei einer Freundin von ihr auf dem Gut Nassenheide, südlich von Stettin. Nassenheide bestand im Grunde aus einem Dorf und dem Gut. Das war’s. Der Ort hatte allerdings den einen kleinen oder, wie sich später herausstellte, großen Fehler, dass er in der Einflugschneise der alliierten Bomber lag, die von Großbritannien nach Berlin flogen. Diesem Umstand hatten wir es zu verdanken, dass uns ausgerechnet dort das Schicksal ereilte, vor dem wir aus Berlin geflohen waren: Wir wurden ausgebombt.

Es muss eine Winternacht gewesen sein, irgendwann im Winter 1943. Eine Alarmsirene durchschnitt die Nachtruhe, wir hörten die Flieger. Und wenn dann ganze Bomberverbände über einen hinwegflogen – mit den lauten Motoren und nicht sehr hoch –, dann wusste man, es ist an der Zeit, in den Keller zu gehen. Meine Mutter sagte: »Los, wir müssen runter«, und wir beeilten uns, uns in Sicherheit zu bringen. Das ganze Haus war aus Fachwerk, nur die Treppe war glücklicherweise aus Stein. Denn in dem Augenblick, in dem wir auf der Treppe waren, fiel ein Brandstab in das Bett meiner Mutter. Wie durch ein Wunder kamen wir unversehrt unten an. Das ganze Haus ist abgebrannt. Das Einzige, was in der Nacht übrig geblieben ist von unseren Habseligkeiten, war die nasse Wäsche, die auf der Leine »überlebte«. Noch in derselben Nacht siedelten wir über in das Nachbardorf Stolzenburg. Dort besaß die Mutter der Freundin meiner Mutter auch ein Gut, sodass wir unseren Wohnsitz von einem Gut auf das nächste verlegten.