18,99 €

Mehr erfahren.

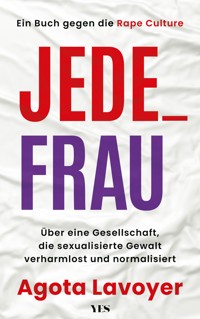

- Herausgeber: Yes Publishing

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 408

Ähnliche

Agota Lavoyer

Jede_Frau

Über eine Gesellschaft, die sexualisierte Gewalt verharmlost und normalisiert

Originalausgabe

1. Auflage 2024

© 2024 by Yes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbR

Türkenstraße 89, 80799 München

Alle Rechte vorbehalten.

Redaktion: Katharina Tolle

Umschlaggestaltung: Marija Džafo

Layout und Satz: Müjde Puzziferri, MP Medien, München

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-96905-285-3

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96905-286-0

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96905-287-7

Für David,meinen Partner, besten Freund und größtenUnterstützer – ich liebe dich

Inhalt

Vorwort

Keine Einzelfälle

Geschlecht: ein enges Korsett

Männlichkeit und sexualisierte Gewalt: Zum Täter erzogen

Intersektionen: Try walking in my shoes

Mythen: Der fremde Mann und das Mädchen im kurzen Rock

Das Schweigen (brechen)

Recht ≠ Gerechtigkeit: Gesetze und Strafverfahren bei Sexualdelikten

Wie wir Frauen das Fürchten lehren

Die Macht der Sprache

Rape Culture in der Popkultur: Happy End für den Täter

My Story

Unlearn Rape Culture

Dank

Literatur

Endnoten

JEDE_ FRAU erfährt irgendwann in ihrem Leben eine Form von sexualisierter Gewalt. Die Schreibweise mit dem Unterstrich hinter jede_ steht für alle Personen, die sich als weiblich identifizieren oder so gelesen werden, für alle, die weiblich sozialisiert wurden oder die als non-binäre Personen außerhalb der zweigeschlechtlichen Norm leben. Damit sind sowohl alle cis Mädchen und Frauen gemeint, also jene, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei ihrer Geburt zugewiesen wurde, als auch alle trans Personen, die sich nicht (ausschließlich) mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Ich verstehe »Frau« und »Mann« als soziale und historische Konstrukte, denen Menschen aufgrund gewisser Merkmale zugeordnet werden und die ihre Sozialisation bestimmen. Dies geschieht innerhalb eines patriarchalen Systems, das sich auf dieses System der Zweigeschlechtlichkeit und damit verbundene Geschlechterhierarchien beruft.

Die allermeisten Statistiken, Studien und Medienbeiträge, die ich in diesem Buch zitiere, beruhen auf dieser Zweigeschlechtlichkeit. Das trägt leider zwangsläufig dazu bei, dass ich die soziale Realität von non-binären und trans Personen in diesem Buch ungenügend abbilden kann.

Sexualisierte Gewalt kann alle Menschen treffen, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, ihrer Herkunft, ihrer Bildung oder ihrem sozioökonomischen Status. Gleichzeitig zeigt sich, dass für manche Menschen ein erhöhtes Risiko besteht, in ihrem Leben sexualisierte Gewalt zu erfahren. Besonders stark betroffen sind Frauen im Allgemeinen und im Spezifischen trans Frauen, obdachlose Frauen, Sexarbeiterinnen, Frauen mit Behinderungen, dicke Frauen, Frauen mit Psychiatrieerfahrung sowie Schwarze Frauen und Frauen of Color,* migrierte Frauen und geflüchtete Frauen. Für cis Männer ist das Risiko, sexualisierte Gewalt zu erfahren, am größten, wenn sie Kinder sind, in Haft sitzen oder als Sexarbeiter arbeiten. Dies alles ist nicht etwa zufällig und liegt auch nicht in der »Natur der Sache«, sondern begründet sich in der sozialen Positionierung und den sich daraus ergebenden Machtverhältnissen in unserer nach wie vor patriarchal strukturierten Gesellschaft. Deshalb ist sexualisierte Gewalt eng verknüpft mit anderen Diskriminierungsformen: mit Sexismus, Misogynie (der Abwertung von Frauen und allem weiblich Konnotierten), Rassismus, Klassismus (der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft und Position), Ableismus (der Diskriminierung von behinderten Menschen), Queerfeindlichkeit (der Diskriminierung von queeren, also lesbischen, schwulen, bisexuellen, inter- und transgeschlechtlichen Personen) und Dickenfeindlichkeit.

SEXUALISIERTE GEWALT verwende ich als Überbegriff, der jedes Verhalten von taxierenden Blicken über Nachpfeifen, verbale und körperliche Belästigung, aber auch Gewalt im digitalen Raum bis hin zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung miteinschließt. Damit will ich nicht alle sexualisierten Übergriffe gleichsetzen, sondern aufzeigen, dass sie alle auf den gleichen Ursachen basieren und deshalb nicht unabhängig voneinander gedacht werden können. Ich hierarchisiere sexualisierte Gewalt in diesem Buch nicht und werde sie nur dort kategorisieren, wo ich es für ein besseres Verständnis für nötig halte. Damit negiere ich die unterschiedlichsten Erfahrungen nicht, sondern hebe ihre Gemeinsamkeit hervor: ihre Alltäglichkeit, ihre Omnipräsenz und dass sie an einem gegenderten Körper verübt werden. Sexualisierte Gewalt ist kein juristischer, sondern ein gesellschaftlicher, sozialer Begriff für jede Form von unerwünschter oder erzwungener Handlung und grenzverletzendem Verhalten mit sexualisiertem Bezug. Im Gesetz werden verschiedene Formen sexualisierter Gewalt nach unterschiedlichen länderspezifischen Logiken ausdifferenziert.

Sexualisierte Gewalt ist vor allem auch: eine Menschenrechtsverletzung. Sie verletzt das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Freiheit vor Folter und anderer erniedrigender Behandlung – und manchmal auch das Recht auf Leben.

Ich verwende die Begriffe Gewalt und Übergriff als Synonyme. Ich bevorzuge den Begriff sexualisierte statt sexuelle Gewalt, um aus der Perspektive der Betroffenen zu betonen, dass es sich hier um Gewalt und nicht um Sex handelt.

BETROFFENE SEXUALISIERTER GEWALT sind Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. In diesem Buch verwende ich auch den Begriff Opfer (von sexualisierter Gewalt). Damit übernehme ich die zwei Begriffe, die ich einerseits am häufigsten von den betroffenen Personen als Selbstbezeichnung gehört habe und die andererseits im juristischen oder wissenschaftlichen Kontext benutzt werden. Ich benutze diese Begriffe als Synonyme und werte sie nicht. Manche Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, können sich mit der Bezeichnung Überlebende am besten identifizieren. Wenn ich über diese Begrifflichkeiten nachdenke, erinnere ich mich an ein Gespräch mit einer Gruppe von Betroffenen sexualisierter Gewalt im Rahmen meiner früheren Tätigkeit als Beraterin bei einer Beratungsstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt. Ich fragte in die Runde, welche Begriffe die Personen für sich selbst verwenden, wenn sie ausdrücken wollen, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren haben. Genannt wurden ungefähr so viele unterschiedliche Bezeichnungen, wie Menschen im Raum saßen. Eine Aussage einer jungen Frau blieb mir besonders in Erinnerung. Sie sagte, sie nenne andere Betroffene liebevoll »auch so eine« – weil sie weder »Opfer«, »Betroffene« noch »Überlebende« verwenden, gleichzeitig aber ihre Verbundenheit mit der ebenfalls gewaltbetroffenen Person ausdrücken wolle.

TÄTER verwende ich für all diejenigen Männer, die in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt ausüben. Ich benutze in diesem Buch fast ausschließlich das generische Maskulinum. Nicht nur, weil die große Mehrheit der Tatpersonen cis Männer sind, sondern auch, um die patriarchalen Geschlechternormen, die zu diesem großen Ausmaß sexualisierter Gewalt führen, zu betonen.

Hinweis zu den Endnoten

In den Endnoten am Schluss des Buches findest du alle Quellennachweise. Ich verzichte auf Endnoten mit zusätzlichen inhaltlichen Informationen, also kannst du das Buch ruhig lesen, ohne die Endnoten jeweils nachzuschlagen.

Die im Text erwähnten Bücher findest du in der Literaturliste, ebenfalls am Ende des Buches.

Vorwort

Sexualisierte Gewalt ist alltäglich und sie betrifft uns alle. Trotzdem will das Reden darüber noch nicht so recht gelingen. Wobei, das Reden vielleicht schon, aber das Zuhören nicht. Wenn wir laut sind, werden wir abgestraft. Wenn wir schweigen, schützen wir die Täter. Aber gleichzeitig auch uns selbst.

Auch ich habe lange Jahre geschwiegen. Weil ich all das, was ich erfahren habe, nicht schlimm genug, nicht relevant genug fand. Aber auch weil mir lange Zeit die Sprache dafür fehlte. Bis ich in meinen Zwanzigern allmählich verstand, dass das, was mir widerfahren ist, die Geschichte jeder_ Frau ist. Machte dieses Wissen die Erfahrungen erträglicher? Nein. Und irgendwie doch. Zu realisieren, dass die alltäglichen sexistischen, zweideutigen, frauenabwertenden Bemerkungen, die taxierenden Blicke, die verbalen und körperlichen Übergriffe Teil eines Systems waren, half mir zu verstehen, dass es nicht um mich ging. Ich war nicht falsch, auch nicht mein Aussehen, mein Verhalten oder mein Empfinden. Falsch waren diejenigen, die mir gegenüber übergriffig waren – und falsch ist das System, das dieses immense Ausmaß sexualisierter Gewalt produziert, zulässt und stützt.

Gemäß den neuesten Zahlen aus dem deutschsprachigen Raum erfährt mindestens jede dritte Frau in ihrem Leben einen körperlichen sexualisierten Übergriff, zwei von drei Frauen werden regelmäßig verbal sexuell belästigt.1 Zwei Drittel aller Frauen. Regelmäßig! Das ist eine immense Zahl. Das sind Millionen von Frauen, allein in den deutschsprachigen Ländern. Aber ganz ehrlich: Ich glaube, dass diese Zahlen nicht die ganze Wahrheit erfassen. Ich bin überzeugt, dass die absoluten, aufs ganze Leben gerechneten Zahlen tatsächlich viel höher liegen, als all diese Studien ausweisen, und es keine Frauen gibt, die nie in irgendeiner Form sexuell belästigt oder bedrängt werden. Meine Vermutung wird auch bestätigt, wenn ich aktuelle Studien zu Catcalling anschaue – der wohl am meisten verbreiteten Form sexualisierter Gewalt. Catcalling ist sexuelle Belästigung in Form von Nachrufen, -pfeifen oder obszönen Geräuschen und Gesten. Eine Studie aus Niedersachsen aus dem Jahr 2022 ergab, dass 97 Prozent der weiblichen und diversen Befragten im Alter zwischen 16 und 72 Jahren in den letzten drei Monaten mindestens eine Form von nonverbalem und 80 Prozent verbales Catcalling erfahren hatten.2 Eine Onlineumfrage der Universität Trier aus dem Jahr 2021 ergab sogar, dass 95 Prozent der Frauen bereits Catcalling erfahren haben.3

Die Frage ist also nicht, ob eine Frau irgendwann sexuell belästigt wird, sondern bloß wann und wo und von wem. Schon zehnjährig? Erst mit 16? Oder erst im Alter? Zu Hause, beim Familienfest, in der Schule, auf der Straße, im Club, beim Daten, am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche, auf einem Festival, im Fitnessstudio, im Jugendtreff, in der Bar, auf Datingplattformen, in den sozialen Medien, an der Universität, in einer Institution, in der Klinik, in der Beziehung, im Freundeskreis, im Kino, im Park oder am Bahnhof? Vom Vater, vom Onkel, vom Partner, vom Lehrer, vom Priester, vom Therapeuten, vom Pizzalieferanten, von einem Bekannten, von einem Freund, von einem Fremden, vom Arbeitskollegen, vom Nachbarn, von der Polizei, vom Kellner, vom Pfleger, vom Kunden, vom Arzt, vom Chef oder vom Trainer? Selbstverständlich ist diese Aufzählung bei Weitem nicht vollständig. Sexualisierte Gewalt ist im Leben von Frauen omnipräsent. Jede_ ist betroffen.

Beruflich begegnete mir das Thema zum ersten Mal als Schulsozialarbeiterin, sei es in den Beratungsgesprächen oder in der präventiven Arbeit mit Klassen. Wenn ich Kinder fragte, ob sie wüssten, was sexualisierte Gewalt sei, schaute ich meist in ratlose Gesichter. Wenn ich Jugendliche fragte, kam peinliches oder betroffenes Schweigen. Das Thema ließ mich nicht mehr los und so wechselte ich nach acht Jahren in den Bereich der Opferhilfe bei sexualisierter Gewalt, wo ich in den nächsten Jahren Hunderte von Betroffenen beraten und begleitet, Angehörige und Bezugspersonen von Betroffenen unterstützt und mich mit Fachpersonen ausgetauscht und mit Anwält:innen zusammengearbeitet habe. Und ich fing an, abends regelmäßig Elternabende zur Prävention sexualisierter Gewalt abzuhalten. Ich wollte die Sprachlosigkeit aufbrechen, ich wollte den Eltern aufzeigen, wieso es wichtig ist, dass sie sich Wissen zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder aneignen und ihre Kinder darüber aufklären. Am Schluss der Veranstaltungen schaute ich zwar in aufgeklärtere, aber immer noch ratlose Gesichter. Wie spricht man mit einem Kind über ein Thema, über das nie mit einem selbst gesprochen wurde und über das man womöglich noch nie gesprochen hat? Ich entschied, ein Buch darüber zu schreiben. 2022 erschien mein erstes Buch Ist das okay?, illustriert von Anna-Lina Balke, und wurde prompt ein Bestseller. Offenbar war die Zeit reif, dass Eltern und pädagogische Fachpersonen die Notwendigkeit erkannten, Kinder über sexualisierte Gewalt aufzuklären.

Neben meiner Arbeit bei der Opferhilfe fing ich an, mich in den sozialen Medien, erst auf Facebook, später auf Twitter und Instagram, zu sexualisierter Gewalt zu äußern. Es war die Zeit, als #SchweizerAufschrei trendete und kurze Zeit darauf #MeToo zu einer weltweiten Bewegung wurde. Deutschland und Österreich reformierten ihr Sexualstrafrecht und etwas später nahmen die Debatten dazu endlich auch in meiner heutigen Heimat, der Schweiz, Fahrt auf. In diesem Zusammenhang wurde mein bis dahin eher reichweitenarmes öffentliches Engagement zu einem immer breiteren. Ich wollte mich äußern. Und es tat mir gut. Es war und ist meine Art, die Wut über die Täter, die Mittäter und alle, die zu- und wegschauen, zu kanalisieren. Es gab und gibt mir noch heute das Gefühl, etwas bewirken zu können. Nicht nur auszuhalten und zu unterstützen, sondern auch zu einem Wandel beizutragen. Ich sprach mit Journalist:innen und Politiker:innen, postete wütende Beiträge in den sozialen Medien, hielt Reden und unterstützte Kampagnen gegen sexualisierte Gewalt. Es war viel. Ich merkte: Es war, neben der Arbeit bei der Opferhilfe, zu viel. Vor zwei Jahren entschied ich, mich selbstständig zu machen, tue aber weiterhin das, was ich zuvor getan habe, außer dass ich nicht mehr in einer professionellen Rolle Betroffene berate. Und mit dem Unterschied, dass mir keine Arbeitgeberin mehr sagen kann, dass ich zu laut, zu radikal oder zu feministisch sei. Neben meiner Arbeit in den Bereichen der Bildung und Politik begann ich, für die Finanzplattform ellexx Kolumnen4 und ab und zu für Zeitungen und Zeitschriften Gastbeiträge über sexualisierte Gewalt zu schreiben. Ich tobte mich eine Weile aus und merkte, dass ich mehr schreiben möchte, als in eine Kolumne passt. Und so entstand die Idee und schließlich die Umsetzung dieses Buches, das du jetzt in den Händen hältst.

Ich schreibe dieses Buch aus der Perspektive einer weißen* heterosexuellen nicht behinderten cis Frau, als Kind ungarischer Akademikereltern aufgewachsen in der Schweiz. Ich schreibe dieses Buch auch aus der Perspektive einer Sozialarbeiterin, die jahrelang Betroffenen sexualisierter Gewalt zugehört hat, sie unterstützte und sie immer wieder zu den Einvernahmen, wie Vernehmungen in der Schweiz heißen, begleitete. Ich schreibe dieses Buch aus der Perspektive einer Aktivistin, die längst nicht alle komplexen Zusammenhänge im Detail versteht. Aber die weiß: Sexualisierte Gewalt ist eine globale Krise mit einschneidenden Folgen für das Leben jeder_ Frau. Sie ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt, wäre aber verhinderbar. Nicht zuletzt schreibe ich das Buch aus der Sicht einer Frau, die sexistische und sexualisierte Übergriffe erfahren hat. Erfahrungen, die mich geprägt haben und die es mir ermöglichen, die Erfahrungen von anderen Betroffenen und das System dahinter besser zu verstehen.

Ich kann in diesem Buch das strukturelle Problem, das dazu führt, dass jede_ Frau im Laufe ihres Lebens sexualisierte Gewalt erfährt, niemals vollständig abbilden. Aber ich kann aufzeigen, wie verbreitete Diskurse und Narrative über sexualisierte Gewalt die bestehenden Verhältnisse aufrechterhalten und dazu führen, dass Betroffene lieber schweigen und Täter unbehelligt weitermachen. Und ich kann aufzeigen, dass es bei sexualisierter Gewalt keine neutrale Position gibt. Wer schweigt, schützt die Täter. Ich fokussiere mich dabei auf den deutschsprachigen Raum, auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Denn das ist der Raum, in dem ich lebe und den ich am besten kenne. Innerhalb des deutschsprachigen Raumes gibt es nur marginale (juristische) Unterschiede im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Die darunterliegenden Strukturen wie auch das Ausmaß unterscheiden sich hingegen nicht. Wenn ich Statistiken und Studien aus einem der Länder erwähne, dann kann immer davon ausgegangen werden, dass die Situation in den anderen beiden Ländern vergleichbar ist. Zudem erwähne ich auch Beispiele aus dem angelsächsischen Raum, da dieser unsere Kultur am meisten beeinflusst.

Unser gesellschaftlicher Umgang mit sexualisierter Gewalt ist voller Widersprüche. Wenn ich frage, ob sexualisierte Gewalt ein Unrecht ist, dann wird das niemand verneinen. Aber wenn ich frage, was denn sexualisierte Gewalt überhaupt ist, herrscht Uneinigkeit. Sexualisierte Gewalt ist normalisiert, aber sexualisierte Gewalt ist alles andere als normal. Sexualisierte Gewalt ist omnipräsent, gilt aber gleichzeitig als das Vier-Augen-Delikt schlechthin. Sexualisierte Gewalt hat nichts mit Sex zu tun. Und doch hat sexualisierte Gewalt irgendwie auch mit Sex zu tun. Sexualisierte Gewalt ist laut, sie ist aber auch stumm. Sexualisierte Gewalt ist beschämend, aber niemand beschämt Täter. Wir hören »Nur Ja heißt Ja«. Und wissen trotzdem, dass ein Ja manchmal auch ein Nein ist. Weil ein Ja, das aus Angst, Überforderung oder aufgrund einer Abhängigkeit gesagt wird, kein Ja ist.

Ich werde mir wahrscheinlich im Laufe des Buches widersprechen. Ich versuche zu verstehen, aber ich verstehe nicht alles. Die Kultur der sexualisierten Gewalt umgibt uns. Wo endet die kulturelle Prägung und wo fängt das »individuelle Ich« jedes Einzelnen an? Gibt es so etwas wie ein »individuelles Ich« überhaupt, das sich unbeeinflusst von kulturellen Normen und Botschaften entwickelt? Ich glaube nicht. Unsere Kultur prägt uns, produziert uns und wir reproduzieren sie. Und dabei können wir sie verändern. Ich glaube, das ist die positivste Nachricht, die ich in diesem Buch vermitteln kann. Ich will nicht nur aufzeigen, wie unsere Kultur dieses Ausmaß sexualisierter Gewalt ermöglicht und stützt, sondern auch, wie wir uns dieser Kultur widersetzen und sie verändern können.

Mein Buch baut auf der Arbeit unzähliger Feminist:innen vor mir auf. Es ist nicht vollständig. Die Lücken, die es aufweist, sind nichts anderes als der Beweis dafür, dass es noch sehr viel zu tun gibt. Ich bin allen unendlich dankbar, die sich mit mir und nach mir engagieren, um diese Lücken zu füllen.

Jede_ Frau erfährt in ihrem Leben in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt von einem Mann. Nicht alle Männer bedrängen, belästigen, nötigen und vergewaltigen. Aber diejenigen, die es tun, sind fast alle cis Männer.

Sexualisierte Gewalttaten sind keine Einzelfälle und keine Zufallsdelikte. Das riesige Ausmaß sexualisierter Gewalt ist kein bedauernswertes, aber nicht verhinderbares Übel, sondern hat System.

Davon handelt dieses Buch.

Keine Einzelfälle

2023 ist viel passiert.

In Italien wird ein 66-jähriger Schulhausmeister vor Gericht freigesprochen, obwohl er einer 17-jährigen Schülerin in die Hose gefasst hat. Das Gericht befindet, der Übergriff habe bloß zehn Sekunden gedauert, das sei zwar »ungeschickt, aber frei von lüsternen Absichten«5. In der letzten Wetten, dass …?-Sendung sagt Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk zu Sängerin Cher, man müsse heutzutage richtig Angst haben, ein Mädchen zu berühren (worauf Cher erwidert: »It just depends on what you’re touching«)6. Der österreichische Schauspieler Florian Teichtmeister wurde wegen des Besitzes von 58 000 Kindesmissbrauchsdarstellungen verurteilt.7 Die Vorwürfe waren bekannt, weil seine Ex-Partnerin ihn angezeigt hatte. Nur glaubte man lange lieber seiner Version der Geschichte als der angeblich rachsüchtigen, verrückten Ex. 2023, zwei Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe, wird er immer noch zu Filmpremieren eingeladen und gibt Interviews. Musiker Till Lindemann von Rammstein wird von zahlreichen Frauen beschuldigt, sie sexuell genötigt zu haben.8 Einige Monate später startet er seine ausverkaufte Solotour, und die Tickets für die Rammstein-Tour 2024 sind schneller verkauft, als die Fans »Unschuldsvermutung!« rufen konnten. Comedian Luke Mockridge, der von seiner Ex-Freundin wegen Vergewaltigung angezeigt wurde und dem andere Frauen sexuelle Belästigung vorwerfen (Vorwürfe, die er selbst stets bestritt, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt), sagt bei seinem Auftritt in Köln über Lindemann: »Du kannst jeden Künstler der Welt an den Pranger stellen, wenn du die Kunst zu wörtlich nimmst.«9 Und der Strafverteidiger und True-Crime-Podcaster Alexander Stevens erteilt in einem Interview mit der WeltVergewaltigern Männern Ratschläge, wie sie sich vor Anzeigen Falschanschuldigungen schützen können: Es empfehle sich, »nach dem Sex eine kurze SMS an die Angebetete zu schreiben, etwa ›War eine tolle Nacht mit dir‹. Das würde ein Vergewaltiger garantiert nicht tun.«10 Der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, verkündet auf einer außerordentlichen Vollversammlung, fünf Tage nachdem er vor den Augen der Weltöffentlichkeit die Fußballerin Jennifer Hermoso sexuell belästigt hat, dass er nicht zurücktreten werde – und erntet dafür großen Applaus.11 Rund um das Oktoberfest in München werden 73 Fälle sexualisierter Gewalt registriert, darunter sechs Vergewaltigungen und elf Fälle, in denen Frauen und Mädchen wahrscheinlich K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen haben.12 Die Süddeutsche Zeitung schreibt: »Wiesn-Besucherinnen wissen, sie können im Bierzelt bedrängt und belästigt werden. Warum gehen sie trotzdem hin?«13 Es wird bekannt, dass seit 26 Jahren zahlreiche Frauen sexualisierte Übergriffe durch einen Dozenten der Humboldt-Universität Berlin gemeldet haben und er trotzdem noch angestellt ist – und weiterhin Frauen sexuell belästigt.14 Wir erfahren auch, dass ein Schweizer Professor junge Studentinnen kostenlos bei sich wohnen ließ und sie dann heimlich filmte, während sie unter der Dusche waren.15 Er ist ebenfalls noch als Forschungsleiter tätig. 13 Frauen machen öffentlich, dass der französische Schauspieler Gérard Depardieu sie sexuell belästigt hat, zwei Frauen zeigen ihn wegen Vergewaltigung und sexualisierter Übergriffe an.16 Aber erst die Veröffentlichung einer Videoaufnahme, in der Depardieu über eine etwa zehnjährige Reiterin sagt: »Beim Galoppieren kommt es ihr sicher. Gut so, meine Kleine, mach weiter«, vermag ihn vom Thron zu stürzen – zumindest vorübergehend.17 Um dem entgegenzuwirken, unterzeichnen namhafte französische Künstler:innen einen offenen Brief, in dem sie Depardieu als einen »äußerst bescheidenen, feinfühligen und sogar prüden« Menschen bezeichnen.18 Schließlich wird das Buch Oh Boy. Männlichkeit*en heute mit einem Text veröffentlicht, indem der Autor Valentin Moritz einen sexualisierten Übergriff aus seiner Tätersicht beschreibt: »Denn ich bin Täter geworden. Ich habe ungefragt eine Grenze überschritten.«19 Nach der Veröffentlichung stellt sich heraus: Die betroffene Frau hatte Moritz ausdrücklich gebeten, von einer literarischen Verwertung des Übergriffs abzusehen – Moritz wie auch der über den Sachverhalt informierte Verlag entschieden sich nichtsdestotrotz, die Grenzen der Frau erneut zu ignorieren und zu verletzen.20

Es ist aber noch viel mehr passiert im Jahr 2023. Das deutsche Justizministerium unter FDP-Politiker Marco Buschmann setzt sich durch und verhindert die Bestrebungen der EU, die Strafbarkeit von Vergewaltigungen mit einem EU-weiten »Nur Ja heißt Ja«-Prinzip zu vereinheitlichen. Die Schweiz hat sich zwar endlich zu einem besseren Sexualstrafrecht durchgerungen, gleichzeitig streicht die Schweizer Regierung die Gelder für die nationalen Präventionskampagnen gegen Gewalt zunächst (was das Parlament erst nach Protesten wieder korrigiert).

Medien titeln »Gruppensex«, »Rosenkrieg«, »Kussskandal«, »Sexskandal«, »Orgie«, »Sextäter«, »Sextreffen«, »Flirtversuch« und »Sex« – und meinen damit eigentlich sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung. Das Teenie-Magazin Mädchen wünscht einer Leserin, die vergewaltigt wurde, dass sie »aus diesem Erlebnis mitnehmen« könne, wie wichtig es sei, »auf seine Gefühle zu hören und sich zu schützen«.21 An Schulen verbreitet sich ein neuer TikTok-Trend: Kinder piksen einander überraschend mit dem Finger oder einem Gegenstand durch die Kleidung in den Po. Die Reaktion des überraschten Kindes wird gefilmt und im Anschluss auf den sozialen Medien hochgeladen. Eine besorgte Schulleiterin einer Salzburger Mittelschule wendet sich mit einem Elternbrief an die Eltern von Schülerinnen und bittet sie, auf die Kleidung der Mädchen im Sommer zu achten, »zum Schutz der Burschen und unserer Lehrer«22. Der deutsche Komiker Dieter Nuhr fragt ins Publikum, wie junge Menschen denn noch Sex haben sollen, wenn jeder Blick als übergriffig gelte. Dann verkündet er, er selbst rede nur noch in Gegenwart von Juristen über Sexualität und steige auch nicht mehr allein mit einer fremden Frau in einen Aufzug.23 Währenddessen erreichen Maskulinisten in den sozialen Netzwerken Zehntausende Menschen. Maskulinisten bezeichnen sich oft selbst als »Männerrechtler« und vertreten sexistische, antifeministische oder rechtspopulistische Haltungen. Sie sind der Überzeugung, dass Männer naturgegeben Frauen überlegen seien und dass Gleichstellungspolitik Männer diskriminiere. Der deutsche »Coach« Burak Olgun gibt auf TikTok seinen knapp 60 000 Follower:innen Beziehungstipps wie zum Beispiel »Ein Mann hat Anrecht auf Sex in der Ehe«, »Männer haben unkontrollierbar starke sexuelle Triebe« oder »Frauen sagen was anderes, als sie denken«.24 Der deutsche »Flirtcoach« Marko Mitrovic warnt seine Follower:innen: Hände weg von einer Frau, die die Bedürfnisse ihres Partners nicht erfüllt.25 Und der größte deutschsprachige Gaming-Livestreamer, MontanaBlack, erzählt seinen fünf Millionen Twitch-Follower:innen in einem Livestream, dass er einen Dokumentarfilm habe abbrechen müssen, weil darin größtenteils nur Frauen geredet hätten und er einer Frau nicht länger als zehn Minuten zuhören könne. Er rede lieber »von Mann zu Mann«.26

Ebenfalls 2023 lässt ein Gericht im schweizerischen Winterthur einem Vergewaltiger strafmildernd zugutekommen, dass sich das 14-jährige Opfer »geradezu offeriert« habe.27

2023 ist auch das Jahr, in dem ich mich entscheide, dieses Buch zu schreiben.

Was ist sexualisierte Gewalt?

Wenn ich eine Frau frage, ob sie schon einmal sexualisierte Gewalt erfahren hat, wird sie auch Catcalling und die schlüpfrigen Bemerkungen des Onkels mitdenken? In unserer Gesellschaft, die seit Jahrhunderten sexualisierte Gewalt verharmlost und normalisiert, haben wir keine gemeinsame Sprache dafür. Eindrücklich aufgezeigt hat das eine Studie aus den USA,28 die 2015 hauptsächlich mit weißen amerikanischen Studenten durchgeführt wurde. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, eine Frau zum Geschlechtsverkehr zu zwingen, wenn niemand je davon erfahren würde und es keine Konsequenzen hätte, antworteten 32 Prozent der befragten Studenten mit Ja. Als die Frage so umformuliert wurde, dass sie lautete: »Können Sie sich vorstellen, eine Frau zu vergewaltigen?«, sank die Zahl auf 13,6 Prozent.

Beide Zahlen sind schockierend. Aber das ist hier erst mal nicht mein Punkt. Mein Punkt ist: Männer können offenbar zugeben, jemanden zum Sex gezwungen zu haben, weil dies in unserer gewaltverharmlosenden Gesellschaft nicht als »Vergewaltigung« gilt.

Die Begriffe »Vergewaltigung« und auch »Vergewaltiger« sind moralisch und emotional schwer beladen. Was passiert, wenn ein Begriff derart überfrachtet ist? Die australische Sozialphilosophin Kate Manne schreibt in ihrem Buch Down Girl. Die Logik der Misogynie dazu: »Wenn Worte eine schwerwiegende moralische oder rechtliche Bedeutung besitzen, kann dies zu einem Motiv oder Vorwand für Menschen werden, die deren Verwendung verweigern. Das kann es nicht sein. So ist er nicht.«29

In diesem Zusammenhang sei eine US-amerikanische Studie erwähnt. 2015 hat eine Forscher:innengruppe die Studienergebnisse aus 28 unterschiedlichen Studien zusammengefasst.30 Untersucht wurden knapp 6000 Fälle sexualisierter Gewalt an Frauen ab dem Alter von 14 Jahren. Sie alle hatten nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen erfahren, die durch Gewalt, Gewaltandrohung oder während ihrer Widerstandsunfähigkeit an ihnen verübt wurden. Die Fragestellung war, als was die Betroffenen die Vergewaltigung, die sie erfahren hatten, bezeichneten. Nach der Auswertung der Aussagen kam die Gruppe zu dem Schluss, dass 60 Prozent der Frauen die erfahrene Gewalttat nicht als »Vergewaltigung« einordneten, obwohl es gemäß juristischer Definition eine war.

Was heißt das konkret? Das heißt, dass die erfahrene sexualisierte Gewalt womöglich nicht als Gewalt erkannt wird. Wo keine Tat, dort kein Opfer. Wo kein Opfer, dort kein Täter. Wo kein Täter, dort keine Straftat und kein Unrecht.

Wir müssen uns bewusst sein, dass es noch ein weiter Weg ist, bis wir außerhalb der feministischen Bewegung anerkannt haben, dass alle Formen sexualisierter Gewalt von taxierenden Blicken, verbalen und körperlichen Belästigungen bis hin zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung ebendas sind: sexualisierte Gewalt. Sexualisierte Gewalt, aber auch Konsens präzise zu benennen, ist Teil der Arbeit, die jetzt zu tun ist. Es ist schmerzhaft, aber unumgänglich, sexualisierte Gewalt als Gewalt zu benennen, nachdem wir sie jahrhundertelang als eine Form von »Sex« verharmlost oder als »Spaß« oder »Missverständnis« normalisiert haben. Sprache formt unser Denken. Sprache schafft unsere Wirklichkeiten und hat die Macht, Emotionen und Wertvorstellungen zu vermitteln. Wir müssen die entsprechenden Begriffe verwenden, um unser Denken zu verändern. Sexualisierte Gewalt ist nicht Sex, sondern Gewalt.

Von Catcalling bis Vergewaltigung: Das Kontinuum sexualisierter Gewalt

Ich zähle im Folgenden einige Formen sexualisierter Gewalt auf und du versuchst, eine Reihenfolge zu erstellen, von sehr schlimm bis weniger gravierend. Bist du bereit?

Jemandem »Hey Süße« hinterherrufen; mit einer Person Sex haben, während sie schläft; das einvernehmlich gedrehte Sexvideo ohne Wissen der anderen Person auf eine Pornoplattform hochladen; eine fremde Person in der Bar an den Hüften berühren; in der Umkleide heimlich filmen; eine Person festhalten und gegen ihren Willen penetrieren; das Gesicht einer Person mittels künstlicher Intelligenz in ein pornografisches Video montieren; ungefragt und unerwünscht vor einer Person onanieren; als Gruppe eine Person überfallen und vergewaltigen; einer Person K.-o.-Tropfen ins Getränk mischen und sie danach nackt fotografieren; ein unerwünschtes Foto des Genitals verschicken; als Masseur die Brustwarzen der Patientin kneifen; der Reinigungsfachkraft schreiben, dass sie einen sexy Hintern habe; nach reichlichem Alkoholkonsum eine Person dazu überreden, Sex zu haben; die virtuelle Vergewaltigung des Avatars einer 16-Jährigen.

Womöglich überlegst du dir nun, wer im jeweiligen Fall die betroffene Person ist: Ist es ein Kind, eine Jugendliche oder eine Erwachsene? Eine cis Person oder eine trans Person? Besteht eine Beziehung oder Freundschaft zwischen den Personen? Gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis oder eine Machtasymmetrie? Geschieht der Vorfall in den eigenen vier Wänden, am Arbeitsplatz oder nachts im Parkhaus? Und macht das alles überhaupt einen Unterschied? Was heißt schwerwiegend? Ist schwerwiegend eine juristische Kategorie? Oder ist die Schwere vom Kontext abhängig? Wenn zwei Personen die gleiche Tat erfahren haben, die eine danach eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten – und die andere ihr Leben weiterlebt, als wäre nichts gewesen … ist dann ein und dieselbe Tat unterschiedlich in ihrer Schwere?

Ich denke, wir sind uns einig, dass sexualisierte Kriegsgewalt, wie sie an israelischen Menschen am 7. Oktober 2023 durch Angehörige der Terrororganisation Hamas,31 aber auch in den letzten Jahren in der Ukraine, in den palästinensischen Gebieten, in Syrien, Jemen, Kongo oder Nigeria ausgeübt wurde, schwerwiegende, abscheuliche Gräueltaten sind.32 Und dass diese Taten schlimmer sind als Catcalling auf dem Weg zur Arbeit. Manch eine mag sich allerdings fragen, ob es denn angesichts dieser großen Unterschiede okay ist, den aufgezwungenen Kuss des spanischen Fußballverbandspräsidenten Luis Rubiales auch als sexualisierte Gewalt zu bezeichnen. Die kurze Antwort: Ja. Es ist nicht nur okay, es ist für unser Verständnis von sexualisierter Gewalt unumgänglich.

Die Schwierigkeit bei der Hierarchisierung der verschiedenen Formen von sexualisierter Gewalt ist, dass damit viele Formen der Gewalt heruntergespielt werden: »So schlimm war es doch nicht«, »Wenigstens wurdest du nicht vergewaltigt«, »Du kannst dich glücklich schätzen, dass er dich nicht verletzt hat«. Wenn wir die Taten hierarchisieren, dann hierarchisieren wir zwangsläufig auch die Betroffenen, dann entscheiden wir darüber, wer das Recht hat, sich verletzt zu fühlen, traumatisiert zu sein, Anzeige zu erstatten – und vor allem: wer nicht. Der Vergleich unterschiedlicher Formen sexualisierter Gewalt miteinander führt mitunter auch dazu, dass die Betroffenen selbst noch verunsicherter sind: War der »Sex«, der gegen meinen Willen geschah, aber ohne Anwendung körperlicher Gewalt, schlimm genug? Habe ich das Anrecht, mich ebenso als Betroffene von sexualisierter Gewalt zu fühlen oder gar zu bezeichnen wie eine Person, die von einem fremden Mann im Park mit einer Waffe bedroht und vergewaltigt wurde? Die betroffene Person muss sich fragen, ob sie sich auf ihre Wahrnehmung verlassen kann, ob das, was sie erfahren hat, eine »echte« Vergewaltigung war beziehungsweise »echt genug« und deshalb »schlimm genug«, um sich als Opfer zu sehen und den Täter als solchen zu identifizieren. Wird sie sich selbst zugestehen, dass sie Opfer sexualisierter Gewalt wurde? Wenn sie es offenlegt: Wird man ihr glauben und ihr Leid anerkennen? Denn all das ist notwendig, damit sie sich Unterstützung sucht und auch die Unterstützung erhält, die sie benötigt. Viel wichtiger als eine Hierarchisierung ist die Anerkennung der Tatsache, dass sexualisierte Gewalt in jedem Fall ein Unrecht ist. Wie schwerwiegend die Folgen im Einzelfall sind, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, nicht nur von der Grausamkeit der Tat selbst, sondern auch von den Lebensumständen einer Person, von der Beziehung der betroffenen Person zum Täter und in starkem Maße auch davon, wie das Umfeld mit der Tat umgeht. Das Leid und das Trauma, das sexualisierte Gewalt auslöst, kann man nur in Bezug auf gesellschaftliche Machtverhältnisse verstehen. Gewalterfahrungen sind unterschiedlich, nicht jedes Leid ist gleich. Aber jedes Leid ist valide und jede Form von sexualisierter Gewalt gilt es zu verurteilen.

Gleichzeitig ist eine Kategorisierung der unterschiedlichen sexualisierten Gewalttaten in der Rechtsprechung wiederum sehr wichtig. Denn, so schreiben die Juristin Nora Scheidegger und ich in einer gemeinsamen Publikation, es spielt für Betroffene ebenso wie für die Täter und die gesamte Rechtsgemeinschaft nicht nur eine Rolle, ob oder dass ein Täter überhaupt verurteilt wird, sondern auch, gestützt auf welchen Tatbestand er verurteilt wird. Denn bereits die Bezeichnung der Tat und ihre systematische Einordnung im Gefüge des Strafgesetzbuches gibt Aufschluss darüber, wie das begangene Unrecht gesellschaftlich bewertet wird.33 Es geht nicht darum, dass die unterschiedlichen Straftaten per se nicht miteinander verglichen werden sollen, sondern darum, dass man dies im Wissen darum tut, dass die unterschiedlichen Formen alle zusammenhängen und dass schlussendlich nur die betroffene Person sagen kann, wie schwerwiegend sie selbst die Tat empfindet.

Die britische Wissenschaftlerin Liz Kelly war die Erste, die 1988 sexualisierte Gewalt sehr breit definierte und darlegte, dass taxierende Blicke oder verbale sexuelle Belästigung auf dem gleichen Kontinuum sexualisierter Gewalt liegen wie schwerwiegendere körperliche Übergriffe.34 Das heißt, dass es zwischen den unterschiedlichen Formen sexualisierter Gewalt fließende Übergänge gibt. Stell dir folgende Situation vor: Du bist spätabends allein in einem Parkhaus und läufst zu deinem Auto. Ein Mann taucht auf und ruft dir »Hey Süße(r)« zu. Bei so gut wie jeder_ Frau wird diese Grenzüberschreitung in einem ungeschützten Raum großes Unwohlsein, wenn nicht sogar Angst oder Panik auslösen (nicht umsonst gibt es in vielen Tiefgaragen mittlerweile Frauenparkplätze nah am Ausgang). Wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, dann weiß ich: Noch bevor dieser Mann näher kommt, gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf und eine diffuse Angst erfasst mich, dass dieser Mann mich gleich körperlich angreifen, gar vergewaltigen könnte. Komisch? Nein. Denn Catcalling liegt auf demselben Kontinuum sexualisierter Gewalt wie Vergewaltigung. Die Angst, dass eine Situation wie diese eskalieren könnte, ist nicht abwegig. Wie die Schweizer Geschlechterforscherin und Soziologin Franziska Schutzbach in ihrem Buch Die Erschöpfung der Frauen schreibt, machen Frauen, die sich wehren, nicht selten die Erfahrung, dann erst recht beschimpft oder angegangen zu werden. Es ist unter anderem die Angst vor einer möglichen Eskalation, die dazu führt, dass die meisten Menschen in so einem Fall so tun, als hätten sie nichts gehört, oder die Belästigung weglächeln, um dann so schnell wie möglich der Situation zu entkommen. »Bei jeder sexuellen Belästigung schwingt psychologisch eine Vergewaltigungsandrohung mit, auch wenn mancher diese These noch so absurd findet«,35 schreibt die US-amerikanische Autorin Soraya Chemaly in ihrem Buch Speak Out! Die Kraft weiblicher Wut. Sie schreibt auch darüber, wie unverständlich es sei, dass sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum immer noch als unwichtig betrachtet werde, obwohl sie nachweislich Schäden anrichte, nicht zuletzt verursache sie übersteigerte Ängstlichkeit und Hypervigilanz: Frauen müssen permanent Situationen richtig einschätzen, was, wie auch Schutzbach schreibt, ein »ungeahntes Erschöpfungspotenzial im Leben von Frauen«36 birgt.

Ich werde häufig von Journalist:innen gefragt (meist, wenn wieder ein Großanlass vor der Türe steht, zum Beispiel Karneval oder die Festivalsaison), was ich denn Frauen raten würde, wie sie auf sexuelle Belästigung reagieren sollen. Viel lieber würde ich gefragt werden, was denn alle Umstehenden tun können, wenn sie sexuelle Belästigung beobachten. Für die Betroffenen habe ich jeweils nur einen Ratschlag: Egal, wie du reagierst, es ist okay. Wenn du die Belästigung ignorierst, ist es okay. Wenn du sie weglächelst, ist es okay. Wenn du der belästigenden Person eine Ohrfeige verpasst, ist es okay. Wenn du um Hilfe rufst, ist das ebenfalls okay. Das einzig nicht Angemessene in so einer Situation ist das Verhalten der belästigenden Person. Und die Ohrfeige? Kann Gegengewalt je die Lösung für Gewalt sein? Gerne lasse ich an dieser Stelle die französiche Autorin Virginie Despentes zu Wort kommen. Despentes, die als 17-Jährige beim Trampen vergewaltigt wurde, schreibt in ihrem feministischen Essay King Kong Theorie: »Trotzdem halten es Frauen immer noch für nötig zu versichern: Gewalt ist keine Lösung. Doch an dem Tag, wo die Männer Angst haben müssen, dass ihr Schwanz mit einem Cutter zerfetzt wird, wenn sie versuchen, einer Frau Gewalt anzutun, werden sie plötzlich ihre ›männlichen Triebe‹ besser beherrschen können und verstehen, was ›Nein‹ bedeutet. In jener Nacht wäre es mir lieber gewesen, ich hätte überwinden können, was meinem Geschlecht eingetrichtert worden ist, und sie einen nach dem anderen umgebracht. Statt als die Person weiterzuleben, die sich nicht zu wehren wagt, weil sie eine Frau ist, weil Gewalt ihr nicht zusteht und die Unversehrtheit eines Männerkörpers wichtiger ist als die eines Frauenkörpers.«37

Die US-amerikanische Psychologin Laurel Watson führte 2015 eine Studie durch.38 Sie fand heraus, dass die Angst von Frauen, Opfer eines Verbrechens zu werden, durch die Erfahrung, zu einem sexuellen Objekt degradiert zu werden, verstärkt wird. Frauen fürchten, dass zu jedem Verbrechen, egal welcher Art, eine Vergewaltigung noch hinzukommen könnte. Während sich ein Mann zum Beispiel »nur« vor dem Raubüberfall fürchtet, fürchtet eine Frau, dass der Täter sie nicht »nur« beraubt, sondern auch noch vergewaltigt. Diese Haltung spiegelt sich auch in der gesellschaftlichen Bewertung sexualisierter Gewalt wider: Sexualisierte Gewalt wurde lange auch strafrechtlich erst dann als gravierend, beispielsweise als Vergewaltigung, eingeordnet, wenn zu der Verletzung der sexuellen Integrität noch eine weitere Verletzung hinzukam: körperliche Gewalt oder Freiheitsberaubung beispielsweise. So schreibt Watson, dass mit der gesellschaftlichen Akzeptanz der Sexualisierung und Objektifizierung von Frauen auch akzeptiert werde, dass Frauen sich unsicherer fühlen. Als Folge schränken Frauen sich in ihrer Freiheit selbst ein. Sie gehen nicht mehr überall hin oder verändern ihr Verhalten.

Catcalling und Vergewaltigung sind Ausprägungen auf dem gleichen Kontinuum sexualisierter Gewalt, weil sie die gleiche Ursache haben, nämlich patriarchale Machtstrukturen, die heterosexuelle cis Männer dahingehend sozialisieren, dass sie sich dazu berechtigt fühlen, Frauen, non-binäre Personen, aber auch trans und schwule Männer abzuwerten, zu demütigen und zu kontrollieren. Cis Männer wachsen im Selbstverständnis auf, dass Frauen ihnen ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe und ihren Körper schulden. Und um dieses Machtgefüge aufrechtzuerhalten, erweist sich sexualisierte Gewalt als sehr nützliches Instrument.

Männer demonstrieren mit Catcalling ebenso ihren Anspruch auf Frauen wie mit einer Vergewaltigung. »Extreme Auswüchse der Gewalt gegen Frauen oder Gewaltbereitschaft haben ihre Wurzeln im ›Normalen‹, im Selbstverständlichen, und genau deshalb ist auch die anhaltende Bagatellisierung von Gewalt oder das weitverbreitete Wegsehen so gut möglich«,39 schreibt Schutzbach. Es ist von enormer Wichtigkeit, alle Formen von sexualisierter Gewalt als Teil des gleichen Kontinuums zu verstehen, wenn wir als Gesellschaft dem Ausmaß sexualisierter Gewalt entgegenwirken wollen. Anders gesagt: Um Vergewaltigungen zu verhindern, müssen wir schon bei sexualisierten Abwertungen und Belästigungen ansetzen, mehr noch: bei Sexismus und Misogynie, denn sie sind der Nährboden für alle Formen sexualisierter Gewalt. Dazu im nächsten Kapitel mehr.

Rape Culture

Feministinnen machen seit den 1970er-Jahren darauf aufmerksam, dass all diese sexualisierten Gewalttaten in einem Zusammenhang stehen und dass es gesellschaftliche Strukturen sind, die das Ausmaß an sexualisierter Gewalt ermöglichen und aufrechterhalten. Bereits 1974 schrieben die US-Amerikanerinnen Noreen Connell und Cassandra Wilson in ihrem Buch Rape: The First Sourcebook for Women, dass die hohe Präsenz sexualisierter Gewalt durch die rape culture ermöglicht werde, also durch eine Gesellschaft, die ebendiese Gewalt hervorbringt und verharmlost. Sie beschreiben, wie Geschlechterstereotype den Männern Vorherrschaft zusichern, juristische Regelungen die Frauen daran hindern, Gerechtigkeit zu erfahren, und Narrative in Film und Literatur diese Verhältnisse täglich reproduzieren. Damit waren Connell und Wilson die Ersten, die den Begriff Rape Culture prägten. Rape Culture bezeichnet eine Kultur, in der die Wertvorstellungen und erlernten Haltungen und Verhaltensweisen dazu führen, dass sexualisierte Gewalt akzeptiert wird und normal ist. Diese Kultur zeigt sich in der Art, wie wir sprechen, interagieren, reagieren und denken.

Am besten lässt sich der Begriff Rape Culture als »Kultur der sexualisierten Gewalt« übersetzen. »Rape« wird im englischsprachigen Raum breiter gefasst als »Vergewaltigung« im deutschsprachigen Raum, weshalb ich den Begriff Rape Culture dem Begriff Vergewaltigungskultur vorziehe. Vielleicht spürst du gerade große Widerstände in dir gegen den Gedanken, dass wir hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz in einer Kultur der sexualisierten Gewalt leben. Dann kann ich dir Folgendes erzählen: Ich halte immer wieder Vorträge über die Rape Culture. Früher habe ich den Einstieg so gestaltet, dass ich mit empirischen Fakten aufgezeigt habe, woran sich die Rape Culture festmachen lässt. Heute mache ich es anders. Ich bitte alle im Publikum aufzustehen, wenn sie jemanden kennen (sich inklusive), der oder die schon mal sexualisierte Gewalt erfahren hat. Der ganze Saal erhebt sich. Immer. Danach bitte ich darum, dass sich all diejenigen erheben, die einen Täter sexualisierter Gewalt persönlich kennen. Einzelne erheben sich. Manchmal bitte ich noch diejenigen, sich zu erheben, die einen Täter persönlich kennen, der verurteilt wurde – meist bleibt der ganze Saal sitzen. Das, liebe Leser:innen, ist ein Abbild der Rape Culture.

Rape Culture ist ein Begriff, der oft auf Ablehnung stößt. Meines Erachtens ist das so, weil er falsch verstanden wird. Rape Culture heißt nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen sexualisierte Gewalt aktiv befürworten. Im Gegenteil: Ich würde sagen, es besteht ein gesellschaftlicher Konsens darüber, dass sexualisierte Gewalt unrecht ist. Rape Culture bedeutet auch nicht, dass alle Männer Vergewaltiger sind. Von Rape Culture zu reden, heißt, sich mit dem Wieso auseinanderzusetzen: Wieso ist das Ausmaß sexualisierter Gewalt so immens? Wieso sind die überwiegende Mehrheit der Betroffenen Frauen, trans und non-binäre Personen? Was haben diese Betroffenen gemeinsam mit cis-männlichen Betroffenen sexualisierter Gewalt? Und wieso sind die überwiegende Mehrheit der Tatpersonen cis Männer?

Rape Culture bezeichnet eine Gesellschaft, in der sexualisierte Gewalt – zumindest teilweise – ignoriert, toleriert oder verharmlost wird. Dabei geht es nicht nur um Vergewaltigungen, sondern um jede Form von sexualisierter Gewalt.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, die sexualisierte Gewalt normalisiert und als Teil des »natürlichen« menschlichen Verhaltens versteht, statt sexualisierte Gewalt als etwas zu verstehen, das strukturell und kulturell erzeugt und aufrechterhalten wird.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, die lieber fragt, wieso eine Frau sich so sexy angezogen hat, wieso sie getrunken hat, wieso sie allein unterwegs war, wieso sie mit zu ihm nach Hause gegangen ist oder wieso sie ihn nicht schon früher verlassen hat, als zu fragen, wieso er es getan hat.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der alle ein Opfer kennen, aber kaum jemand einen Täter.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, die übergriffige Männer ganz oder teilweise aus der Verantwortung lässt, die zuschaut oder wegschaut, wenn Männer übergriffig sind.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, die es einfacher findet, Betroffenen die Glaubwürdigkeit abzusprechen, als damit umzugehen, dass viele Täter ungestraft davonkommen.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der es üblicher ist, die Opfer der Lüge zu bezichtigen, als die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der unglaublich schnell »Unschuldsvermutung!« gerufen wird, aber ein »Wir glauben dir!« kaum zu hören ist.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der es wenige »echte Opfer« gibt und viele Opfer, die »es eigentlich wollten«, die »falsche Signale ausgesendet haben« oder die »bloß Aufmerksamkeit wollen«.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, die deine Geschichte frisst, sodass du sie nicht mehr wiedererkennst, wenn sie sie wieder ausspuckt.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, die einen Vergewaltiger verabscheut, außer er ist ein mächtiger oder beliebter Mann, ein Verwandter, ein Freund oder unser Partner.

Rape Culture ist eine Kultur von komplizenhaften Männerbünden. Männer, die einander nicht zur Rechenschaft ziehen und einander decken.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der es einfacher ist, sich mit dem Täter zu identifizieren und zu solidarisieren (»Es wäre doch nicht fair, wenn nun sein Leben zerstört würde wegen dieser Tat«) als mit dem Opfer (»Er hat womöglich ihr Leben zerstört«).

Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der Vergewaltigungen von Schwarzen, trans, behinderten und dicken Personen nicht zählen und Vergewaltiger immer die »anderen« sind.

Die Rape Culture ist natürlich nicht in einem luftleeren Raum entstanden. Sie ist fest verwurzelt im Patriarchat, einem komplexen System von kulturellen Überzeugungen, Kontrolle und Macht. Das Patriarchat beschreibt eine Gesellschaft, die maßgeblich von Männern geprägt ist und in der Männer die Vorherrschaft haben. Der deutsche Soziologe und Männlichkeitsforscher Rolf Pohl erklärt, dass diese Vorherrschaft heute nicht im Sinne des klassischen Patriarchats, also einer offenen Herrschaft aller Männer über alle Frauen, zu verstehen sei, sondern eher als eine Kultur der männlichen Überlegenheit.40

Aufrechterhalten, genährt und reproduziert wird sie durch die verbreiteten Haltungen zu Geschlecht und Sexualität, durch die häufige Straffreiheit der Täter, die Stigmatisierung der Opfer, das Herunterspielen der Gewalt durch Witze und verharmlosende Darstellungen in Filmen, Literatur, Kunst oder Musik und nicht zuletzt durch Misogynie, Rassismus, Klassismus, Ableismus, Dickenfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit. So entsteht ein kultureller Rahmen, in dem man Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung als normal und konsequenzlos wahrnimmt. Die Rape Culture lehrt uns, dass wir das Ausmaß sexualisierter Gewalt reduzieren können, indem wir Frauen dazu befähigen, sich selbst vor sexualisierten Übergriffen zu schützen. Statt Männer daran zu hindern, sexualisierte Gewalt auszuüben.

Neue, breite Verwendung erlangte der Begriff Rape Culture erst in den frühen 2010er-Jahren im Kontext von Protesten gegen die enorme Häufung von Fällen sexualisierter Gewalt an US-amerikanischen Universitäten. Auslöser war 2012 das Strafverfahren zu der Vergewaltigung einer bewusstlosen 16-jährigen Jugendlichen durch zwei gleichaltrige Jugendliche in Steubenville, Ohio.41 Der Fall erhielt internationale Aufmerksamkeit. Dabei ging es nicht darum, ob die beiden Täter die Vergewaltigung begangen hatten oder nicht. Die Beweislage war erdrückend, denn die beiden hatten die Tat mit dem Handy dokumentiert. Für Aufmerksamkeit sorgte, dass sehr viele Menschen, nicht zuletzt auch große Medienhäuser, Solidarität mit den Tätern bekundeten: Das Mädchen sei selbst schuld, sie hätte nicht trinken dürfen und hätte damit rechnen müssen, dass so etwas passiert, wenn sie so viel trinkt. Die Jungs hingegen wurden zu tragischen Helden hochstilisiert, die bloß Spaß gehabt und getan hätten, was andere Jungs auch getan hätten (boys will be boys – darauf komme ich noch). Sogar CNN konzentrierte sich auf die gefährdeten Sportlerkarrieren der Täter (sie waren talentierte American-Football-Spieler) und nicht auf das Opfer.

Mit diesen Debatten über die Rape Culture an Colleges in den USA wurde der Weg bereitet für die #MeToo-Bewegung, die einige Jahre später auf beeindruckende Art und Weise die ganze Welt erfasste. Ursprünglich 2006 unter dem Namen me too von der Bürgerrechtsaktivistin Tarana Burke als Kampagne ins Leben gerufen, war das Ziel von me too, Solidarität zwischen den Betroffenen sexualisierter Gewalt in der Schwarzen Community zu schaffen.42 Zu einer weltweiten Bewegung wurde #MeToo, als am 5. Oktober 2017 die US-amerikanische Schauspielerin Ashley Judd zusammen mit weiteren Schauspielerinnen in The New York Times offenlegte, sexualisierte Übergriffe durch den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein erfahren zu haben.43 In den folgenden Tagen und Wochen meldeten sich weitere Betroffene öffentlich und deckten den jahrzehntelangen systematischen Missbrauch Weinsteins auf. Am 16. Oktober 2017 schrieb die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano auf Twitter, das mittlerweile X heißt: »If you’ve been sexually harassed or assaulted write ›me too‹ as a reply to this tweet.« (»Falls du sexualisierte Belästigung oder Gewalt erfahren hast, schreibe ›me too‹ als Antwort auf diesen Tweet.«)44 24 Stunden nach Milanos Tweet waren bereits zwölf Millionen Tweets mit dem Hashtag #MeToo abgesetzt worden, in denen Betroffene sexualisierter Gewalt ihre Erfahrungen teilten. Millionen weitere Tweets folgten in den Tagen, Wochen und Monaten danach, #MeToo wurde von den Medien aufgegriffen und wurde schließlich eine weltweite Protestbewegung gegen die Rape Culture.

Indem wir von Rape Culture reden, machen wir unmissverständlich klar, dass Fälle sexualisierter Gewalt keine Einzelfälle sind, sondern durch kulturelle Narrative ermöglicht und gefördert werden. Wie wirkmächtig die Rape Culture heute noch ist, merkt man mitunter daran, dass eben immer noch oft so getan wird, als gäbe es zwischen all diesen Fällen keinen strukturellen Zusammenhang. »Das zeigt sich auch und gerade an dem Phänomen, dass MeToo in jeder kleinen Sparte immer wieder von vorn anfangen und Anlauf nehmen muss. Deutschrap-MeToo, Theater-MeToo, Fahrschul-MeToo, Politik-MeToo, Kunst-MeToo, Uni-MeToo, Springer-MeToo und jetzt eben Rockmusik-MeToo. Jedes Mal wird so getan, als gäbe es keinen größeren Zusammenhang. Als wäre da nur dieses eine kleine Feld in einer [ansonsten] gleichberechtigten, machtsensiblen und gewaltfreien Gesellschaft, in dem es leider, leider noch Missstände gibt, die nur kurz mal eben behoben werden müssen und dann ist alles wieder gut«,45 schrieb der Journalist und Autor Nils Pickert in einer Kolumne für das feministische Magazin Pinkstinks.

Der Mythos vom Einzelfall zeigt sich auch in der Medienberichterstattung. Eine 2021 publizierte Studie kam zum eindeutigen Schluss, dass die Medien bei der Berichterstattung über geschlechtsspezifische Gewalt häufig den Eindruck erwecken, dass es plötzliche, unvorhersehbare Ereignisse seien, tragische Einzelfälle eben.46 Dabei berichten Medien vor allem über schwerwiegende Gewalttaten, was dazu führt, dass verbreitete Gewaltformen wie zum Beispiel Catcalling oder Belästigung am Arbeitsplatz unterproportional beleuchtet werden. Catcalling ist für die Medien oft nicht spannend genug. Dabei ist es als Teil des Kontinuums sexualisierter Gewalt sehr wohl interessant und öffentlich relevant, wenn denn der strukturelle Zusammenhang hergestellt wird zu Vergewaltigungen oder anderen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt – die eben genau deshalb keine tragischen Einzelfälle sind. Wie die Medienberichterstattung die Rape Culture reproduziert, liest du im Kapitel »Die Macht der Sprache«.

Diese Weigerung großer Teile der Gesellschaft, sexualisierte Gewalt als strukturelles Problem zu sehen, zeigt, wie sehr die Rape Culture Teil des patriarchalen Gesellschaftssystems ist. Denn wer die Taten als strukturell einordnet, muss dem Patriarchat sehr kritisch gegenüberstehen – einem gesellschaftlichen Machtverhältnis, in dem Männer bevorzugt werden und Frauen beziehungsweise alle, die dem traditionellen Männlichkeitsbild nicht entsprechen, der männlichen Dominanz untergeordnet sind. Und wer will schon an einem System rütteln, das ihm selbst den Machterhalt sichert? Diese cis-männliche Dominanz basiert unter anderem auf stereotypen Geschlechterbildern von »Mann« und »Frau« und positioniert Männer und Frauen in gesellschaftlichen, ökonomischen oder sexuellen Verhältnissen unterschiedlich. Wir haben heute eine rechtliche Gleichstellung und gleichzeitig noch immer eine strukturelle Diskriminierung von Frauen. Diese strukturelle Diskriminierung zeigt sich in allen Bereichen des Lebens: So sind ein Großteil der Mütter finanziell von ihrem Partner abhängig, Frauen sind in der Politik und in der Wirtschaft immer noch untervertreten (und für non-binäre und trans Personen gilt das noch viel stärker), sie verdienen weniger und sind viel stärker von Altersarmut betroffen, sie übernehmen immer noch den Großteil der Sorgearbeit und jede_ von ihnen hat schon in irgendeiner Form sexualisierte Abwertung oder Gewalt erfahren. Rape Culture ist ein Teil dieser strukturellen Diskriminierung. Sie ist damit ein Grundpfeiler des Patriarchats.

Männer als Opfer sexualisierter Gewalt

»Entweder man ist Opfer, oder man ist Mann«, sagte der Schweizer Psychologe, Männerforscher und Autor Markus Theunert in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger.47 Als ich dieses Buch auf LinkedIn ankündigte, kommentierte ein Mann, er sei überzeugt, dass ich tolle Arbeit mache, aber was sei mit der sexualisierten Gewalt, welche Männer erfahren? Die Dunkelziffer sei horrend und niemand spreche darüber. Solche Kommentare erhalte ich sehr häufig und sie lösen zwiespältige Gefühle aus. Denn meine Erfahrung ist: Diejenigen, die am lautesten »Und was ist mit den Männern?!« rufen, sind oft auch diejenigen, die sich keinen Deut um männliche Opfer sexualisierter Gewalt kümmern (was ich dem oben erwähnten Kommentierer in keiner Art und Weise unterstellen möchte). Vielmehr steckt hinter dieser Aussage häufig die Absicht, Frauen abzuwerten und ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt zu bagatellisieren.