Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

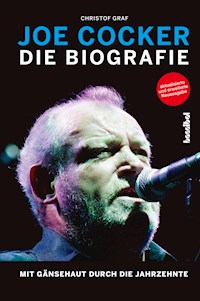

Mit Gänsehaut durch die Jahrzehnte Ein umfassendes Porträt von Joe Cocker "Musik ist mein Leben. Singen ist mein Leben. Die ehrliche Art, durch Musik mit einem Publikum zu kommunizieren. Und immer weiterzumachen, auch wenn man einmal auf die Nase fällt." Mit diesen einfachen Worten erläuterte Joe Cocker im Gespräch mit Christof Graf sein Erfolgsrezept. Ein Welterfolg, der sechs (!) Jahrzehnten anhielt. 1968 schaffte er es zum ersten Mal in die britischen Singlecharts, mit dem Song "Marjorine" bis Platz 48. Schon mit der nächsten Single, dem Beatles-Song "With A Little Help From My Friends" gelang ihm Ende 1968 der große Durchbruch: Platz 1 in England, immerhin Platz 3 in Deutschland. Beim legendären Woodstock-Festival 1969 bewies er dann er dann auch seine Live-Qualitäten." Christof Graf hat Joe Cocker mehrfach persönlich getroffen und ausführlich interviewt. In seinem Buch berichtet er von den Begegnungen mit diesem charismatischen Weltstar. Seit Ende der 60er galt der aus dem englischen Sheffield stammende Cocker als unkaputtbare Woodstocklegende, denn in den 70ern gab er sich ausschweifend Alkohol und Drogen hin. Zu Beginn der 80er schaffte er aber ein beeindruckendes Comeback im Duett mit Jennifer Warnes, "Up Where We Belong". Seither hatte Joe Cocker mit jedem seiner bisher 22 Alben jeweils mindestens einen Top-Ten- oder gar Nr.1-Hit mit Gänsehaut-Charakter abgeliefert. Joe Cocker verstarb am 22. Dezember 2014 in Crawford/ Colorado, USA. Klassiker wie "Summer In The City", "You Are So Beautiful", "You Can Leave Your Hat On" u.a. machen diesen Ausnahmekünstler unsterblich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 403

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

www.hannibal-verlag.de

Widmung

Woman to Woman

– A Truly Joe Cocker Song –

Meiner Tochter Victoria und meiner Frau Isabella, die sie mir geschenkt hat

Impressum

Der Autor: Christof Graf

Deutsche Erstausgabe 2014

Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe 2015

Layout und Satz: Thomas Auer, www.buchsatz.com

Coverabbildung: © Christof Graf

© by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-476-2

Auch als Hardcover erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-475-5

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Es kann jedoch keinerlei Gewähr dafür übernommen werden, dass die Informationen in diesem Buch vollständig, wirksam und zutreffend sind. Der Verlag und der Autor übernehmen weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch den Gebrauch von in diesem Buch enthaltenen Informationen verursacht werden können. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Vorwort

Intro

„Cry Me A River“

The one and only Joe Cocker

Die 40er-Jahre

– Jahre der frühen Kindheit –

Sheffield 1944 / A Singer is born: 20. Mai 1944 / Marjorie und Harold Cocker ziehen zwei Söhne groß / Kindheit im Umfeld der Tasker Road 38

Die 50er-Jahre

– Jugendjahre –

Sheffield in den 50ern / Aus John Robert wird Joe (1951) / Skiffeln auf dem Waschbrett (1955) / Joe gründet mit elf die erste Skiffle-Band namens „The Headlanders“ (1956) / Die Schule verliert an Reiz (1957) / Bilder von Ray Charles in Joes Schulheften und was daraus wurde (1959)

Die 60er-Jahre

– Jahre des Aufbruchs und des Durchbruchs –

Joes erste Band „The Cavalliers“ (1960) / Joe verlässt die Schule und beginnt eine Lehre als Klempner (1960) / „Vance Arnold & The Avengers“ (1961) / Als Lokalmatador in Sheffield (1962) / Die erste große Liebe (1963) / Der erste Plattenvertrag mit der Single „I’ll Cry Instead“ von den Beatles (1964) / Joe schmeißt die Ausbildung zum Gasinstallateur (1964) / Mit Chris Stainton Gründung von „The Grease Band“ (1966) / Rückkehr in die Musikszene und so manches Mysteriöse im Esquire Club (1967) / Joe erstmals in Amerika (1968) / Studio-Album Nr. 1: „With A Little Help From My Friends“ (1969) / Legendenbildung im August 1969 mit Love, Peace & Music in Woodstock (1969) / Studio-Album Nr. 2: „Joe Cocker“ (1969) / Erster Kontakt mit Leon Russell (1969)

Die 70er-Jahre

– Jahre des Einbruchs –

Hippies, freie Liebe und Drogenexperimente – Die 70er als eine Epoche voller Widersprüche (1970) / Tage voller Mad Dogs & Englishmen – Der Film und die Tournee (1970) / Joes erstes Live-Album „Mad Dogs and Englishmen“ (1970) / „Like A Bird On A Wire“ und die Kunst, Coverversionen von Leonard Cohen, Bob Dylan und den Beatles zu singen (1970) / Trost bei Rita Coolidge (1971) / Hilfe vom Bruder und Rückzug nach Sheffield (1971) / Album Nr. 3: Das „Joe Cocker“-Album alias „Something To Say“ (1972) / Beim fränkischen Woodstock in Würzburg (1972) / Unter Drogen, in Haft und ausgewiesen in Australien (1972) / Kalter Entzug in Cornwall (1973) / Erstmals wieder im Studio (1973) / Album Nr. 4: „I Can Stand A Little Rain“ (1974) / Haft in Wien (1974) / Zusammenbrüche und Rückzüge (1974) / Mehrere Managerwechsel und mit John Belushi bei „Saturday Night Live“ (1975) / Album Nr. 5: „Jamaica Say You Will“ (1975) / Live in L.A. (1976) / Psychosen und Album Nr. 6: „Stingray“ (1976) / Das Ende der A & M-Jahre, neue Plattenverträge und neue Abstürze (1976) / 7: „Luxury You Can Afford“ (1978) / Die Trennung von Freundin Eileen (1978) / Woodstock-Revival (1979)

Bildstrecke 1

Die 80er-Jahre

– Jahre des Umbruchs und der Läuterung –

In kleinen amerikanischen Clubs vor 200 Leuten und vor 20.000 im New Yorker Central Park, ein inoffizielles Live-Album und beim Rockpalast in Berlin (1980) / Album Nr. 8: Sheffield Steel (1982) / Oscar für „Up Where We Belong“ zusammen mit Jennifer Warnes (1983) / Mit Supertramp auf Tournee (1983) / Album Nr. 9: Civilized Man (1984) / Der Tod seiner Mutter (1984) / Live beim ersten Rock am Ring-Festival (1985) / Mit Ray Charles auf der Bühne (1985) / Album Nr. 10: Cocker (1986) / Live in Montreux, die Erste (1987) / 9 ½ Wochen und Album Nr. 11: Unchain My Heart (1987) / Heirat mit Pam (1987) / Die Cocker-Wiese in der DDR (1988) / Das Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Concert in London (1988) / Bei Prince Charles & Lady Diana bei der Prince’s Trust-Gala (1988) / Album Nr. 12: One Night Of Sin (1989) / Ständchen für den Präsidenten der USA (1989) / St. Wendel (1989) / Mit BAP und Suzanne Vega auf Open-Air-Tournee (1989) / Der Niedergang des Kommunismus: für ein paar Stunden im alten West-Berlin (1989)

Die 90er-Jahre

– Jahre der Konsolidierung –

Joe, der Fireworker (1990) – Ein Jahr ohne Europa (1990) / Nach 20 Jahren das zweite offizielle Live-Album nach „Mad Dogs & Englishmen“: „Joe Cocker Live“ (1990) / Goodbye, Woodstock I, Goodbye, Michael Lang (1991) / Album Nr. 13: „Night Calls“ (1991) / Opfer des Erfolgs (1992) / In Diensten Eric Claptons (1993) / Dr. Joe Cocker – Ehrendoktorwürde der Sheffield Hallam University in England (1994) / Die längste Tour seiner Karriere (1994) / Album Nr. 14: „Have A Little Faith“ (1994) / Welcome, Woodstock II (1994) / Album Nr. 15: „The Long Voyage Home“ (1995) / Album Nr. 16: „Organic“ (1996) / Ohne Filter Extra (1996) / Mit der Kelly-Family im irischen Pub (1996) / Album Nr. 17: „Across From Midnight“ (1997) / Im Duett mit Eros Ramazotti (1998) / Mit Pavarotti & Friends in Modena (1999) / Album Nr. 18: „No Ordinary World“ (1999) / Zweimal in Saarbrücken: Goldene Europa & Live in Concert (1999)

Bildstrecke 2

Die 2000er-Jahre

– Jahre des anhaltenden Erfolgs –

Kein Duett mit Tina Turner (2000) / Der letzte Drink in Colorado (2001) / Der Tod des Vaters (2001) / Gesang für die Königin und eine Party im Buckingham-Palast (2002) / Album Nr. 19: „Respect Yourself“ (2002) / Mit James Brown in Antwerpen bei der Nokia Night Of The Proms (2004) / Album Nr. 20: „Heart And Soul“ (2004) / Ein Leben mit Pam Cocker, Home Tours & Yard Sales – Joe Cockers Kid’s Foundation (2004 bis heute) / Album Nr. 21: „Hymn For My Soul“ (2007) / Schlaganfall im Auge (2007) / Cocker wird in London zum Ritter geschlagen (2007)

Die 2010er-Jahre

– Jahre der Ehrung –

Album Nr. 22: „Hard Knocks“ (2010) / Album Nr. 23: „Fire It Up“ (2012) / Eine „Goldene Kamera“ für das Lebenswerk (2013) / „Fire It Up – Live“, das dritte offizielle und das erste Live-Album seit 20 Jahren (2013) / 68 Shows mit 69 Jahren (2013) / Wiedersehen beim Montreux-Jazz-Festival (2013) / Living in America (2014) / Joe Cocker wird 70 (2014)

Outro

Diskografie

Danksagung

Zum Autor

Fotonachweis

Das könnte Sie interessieren

Joe Cocker war ein echtes Phänomen. Er hatte schon immer älter ausgesehen, als er in Wahrheit war, er konnte nicht tanzen, komponierte selbst keine Hits und war auch nicht sonderlich eloquent. Dennoch galt er gemeinhin als Superstar, was schon alleine daran deutlich wird, dass in meiner über dreißigjährigen journalistischen Arbeit Joe Cocker – neben Bob Dylan und Leonard Cohen – derjenige Künstler war, den ich am meisten fotografiert, live gesehen oder gar im Gespräch erlebt habe.

Zum Beispiel in Berlin am 12. Februar 1997, Gendarmenmarkt, genauer gesagt, Mohrenstraße 30, mittags, gegen 12 Uhr. High Noon. Joe Cocker betritt mit seinem Manager Roger Davies die kleine Bühne in einem der Konferenzräume des Berliner Hilton-Hotels. Joe nimmt am Tisch Platz. Rechts neben ihm Davies und links der Marketing-Chef von Beck’s Bier. Der Anlass dieser Pressekonferenz wird in der Pressemappe erläutert: „Der Markenauftritt von Beck’s in der Werbung besetzt seit vielen Jahren die Felder Männlichkeit, Freiheit und Abenteuer. Die wahrscheinlich männlichste Stimme im Rockgeschäft löst genau diese Emotionen in hohem Maße aus“, ist darin zu lesen. Aber nicht nur die Bekanntgabe dieser Werbe-Kooperation sowie der Tourneedaten der damals im Spätsommer 1997 startenden Deutschlandtournee sind Anlass für diese Pressekonferenz. Joe Cocker würde am selben Tag auch noch im Rahmen einer Fernsehgala die „Goldene Kamera“ erhalten.

Gründe genug also, um Texte und Fotos für diverse Printmedien zu produzieren. Pressearbeit in der analogen Welt sah noch ein wenig anders aus als in der heutigen digitalen Welt.

Es ist zwar nun schon 18 Jahre her, aber ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Mittwochmorgen, an dem ich etwa um drei Uhr in der Früh mit dem Wagen die 754-Kilometer-Reise von Saarbrücken nach Berlin antrat. Mit im Gepäck zwei Kameras, natürlich analog, sowie ein Aufnahmegerät, welches das gesagte Wort noch auf einer Tonbandkassette aufnahm.

Dieser 12. Februar 1997 in Berlin war zwar bei weitem nicht das erste Mal, dass ich im Verlauf meiner publizistischen Tätigkeiten mit Joe Cocker zusammentraf. Aber es war mit das schönste Erlebnis mit ihm, weil es in einem jener Hotels stattfand, über die Leonard Cohen einmal Worte verlor, die ich seither nie wieder vergessen habe, wenn ichsolcheHotels betrat. Er meinte: „Ich liebe Hotels, in denen ich ohne Aufsehen morgens um vier einen Zwerg, einen Bären und vier Frauen aufs Zimmer mitnehmen kann, ohne dass der Concierge dem Ganzen auch nur einen Hauch von Aufmerksamkeit zukommen lässt.“

Und ein solches Hotel war eben das Hilton Berlin, zumindest damals.

All dies und vieles mehr rekapitulierte ich, als ich 2013 damit begann, Material für mein Buch über Joe Cocker zusammenzusuchen. Cocker erlebte ich „on stage“, „front of stage“, backstage, bei Pressekonferenzen und in Gesprächen. Das letzte Mal 2013 in Montreux, davor 2012 in Köln und in Mannheim, 2010 in Saarbrücken, 2004 in Rotterdam und Antwerpen, 2000 in Pirmasens, 1999 in Saarbrücken, 1997, wie gesagt, in Berlin, 1996 im saarländischen Sulzbach und in Baden-Baden, 1995 in Schwalmstadt, 1994 in Luxemburg, 1992 in Homburg an der Saar und in Antwerpen, 1989 in St. Wendel, 1985 bei Rock am Ring, 1983 auf der Loreley und in Karlsruhe mit Supertramp und 1980 in Berlin.

Zu einer weiteren Begegnung kam es am 14. November 1999 ebenfalls in Saarbrücken, als Joe Cocker die „Goldene Europa“ für sein Lebenswerk erhielt. Bei der Auszeichnung im Rahmen einer Fernsehgala der ARD waren 3.000 Besucher in der Saarlandhalle, und Cocker war trotz seines wahrscheinlich zigtausendsten Auftritts vor Publikum nervös. Gegen 17 Uhr gab es eine Generalprobe. In der Zwischenzeit durften akkreditierte Journalisten fotografieren oder auch Interviews machen. Cocker saß in seiner Garderobe, trank Wasser und wirkte keineswegs wie ein „Lebenswerk“. Er wirkte auch nicht wie ein Künstler, der für ein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Er wirkte so, wie ich ihn oft erlebt habe: zurückhaltend, dezent, leicht unsicher und ohne Entourage geradezu verletzlich, aber immer freundlich. Würde man ihn nicht kennen, wäre er einfach nur ein untersetzter kleiner Mann. Er war jovial, bot Getränk und Sitzgelegenheit an und beantwortete routiniert meine wenigen Fragen, die in dem kurzen Interview möglich waren.

Ich stellte dann bei meinen Recherchen schnell fest, dass es trotz des weltweit über Jahrzehnte anhaltenden Erfolges von Joe Cocker keine zuverlässigen Quellen über sein Leben und Werk gab. Es existierte keine komplette Diskografie, und selbst die eigene Website von Joe Cocker (www.cocker.com) offerierte nicht das komplette Lebenswerk. Bücher über Joe Cocker lagen aktuell gar keine vor. Die letzten, und es gab wahrlich nur zwei, wurden Anfang der 90er-Jahre veröffentlicht, eines davon wurde zwar zu Beginn der 2000er-Jahre aktualisiert, aber nur in englischer Sprache veröffentlicht.

Also kramte ich weiter und weiter in meinen Schätzen und fand überraschenderweise enorm viele Memorabilia zu Joe Cocker von den 80er-Jahren bis heute: Foto- und Backstage-Pässe, Konzertplakate, Aufnahmen von Interviews und Pressekonferenzen wie etwa die von Berlin 1997, Presseinfos von Plattenfirmen und Konzertveranstaltern sowie unzählige Negativ-Streifen von Konzertfotos und dann auch Digital-Fotos, da ich in den 2000ern angefangen hatte, digital zu fotografieren.

Der Ansporn, dieses Buch zu schreiben, bestand dann letztlich auch darin, etwas zu recherchieren, was es an Informationen über Cocker bis dato so noch nicht gab. Der Entdeckergeist hatte mich gepackt.

Joe Cocker war, wie gesagt, kein begnadeter Komponist und Texter. Er war lediglich mit der Gabe gesegnet, Geschichten erzählen zu können und diesen Geschichten eine unvergleichliche Stimme verleihen zu können. Es waren nicht immer seine Geschichten, die er erzählte, aber er tat es mit seiner geradezu magischen Stimme, was ihn wiederum auf seine Art einzigartig machte und mich seit seinem Album „Luxury You Can Afford“, meinem ersten Cocker-Album, fasziniert hat. Was mich ebenso an ihm fesselt, ist die Tatsache, dass er wie kein anderer selbst zur Geschichte im großen Buch der populären Musik geworden ist.

45 Jahre nach seinem legendären Auftritt 1969 in Woodstock bezeichnete sich Joe Cocker – 70 Jahre alt geworden – als „Dinosaurier der Rockgeschichte“. Getreu der „Live Fast, Die Young“-Philosophie hatte „The Voice“ Joe Cocker nichts ausgelassen, was ihn, seine Karriere, seine Musik, seine Stimme und sein gesamtes Leben hätte gefährden können. Vor allem waren es bekanntermaßen Alkohol und harte Drogen, die ihm körperlich zusetzten. Nicht aber seiner Stimme, die blieb, die gefiel und nach der wurde wieder und immer wieder gefragt. Und so rappelte sich Joe Cocker, trotz unentwegter Rückschläge Mal um Mal auf und wusste mit gewohnter Professionalität klassische Soul-Songs, große Power-Balladen und energiegeladene Up-Tempo-Hits erfolgreich zu präsentieren. Meine Favoriten sind übrigens bis heute Randy Newmans „You Can Leave Your Hat On“, das in Cockers Version 1986 als Teil des Soundtracks zu dem Soft-SM-Film „9 ½ Wochen“ schließlich weltberühmt wurde, „Night Calls“ und „Hard Knocks“.

Cockers Kunst war die Songveredelung dank seiner an Reife und Klasse noch immer hinzugewinnenden Stimme. Ich liebe es, wenn sich seine Stimme dem expressiven Höhepunkt eines Songs näherte, etwa in „Shelter Me“, oder sich sein Rückgrat bei „Unchain My Heart“ manchmal weit zurückbog bzw. er mit den Armen bei „You Are So Beautiful“ langsam nach hinten ruderte, als suchten sie dort im Ungefähren für den ganzen Körper Halt. Das waren keine theatralischen Gesten. Die röhrende, mitunter sich markerschütternd aufbäumende Stimme bemächtigte sich dann dieses Körpers, und Joe Cocker wirkte für einen Augenblick so ergriffen und zugleich so hilflos, als packte ihn noch einmal das Verhängnis höchstselbst am Kragen.

Beschreibungen dieser Art spiegeln eigentlich das gesamte Leben Joe Cockers wider. Er war kein Intellektueller, der sich der Macht der Worte bediente, um sich zu wehren. Cocker schrie. Auf der Bühne. Im Gespräch hingegen war er ruhig. In den frühen 80ern war er noch ruhiger gewesen als später. Zwischenzeitlich wirkte er geläutert, routiniert im Umgang mit den Worten, die er sich auf immer wiederkehrende Fragen von Journalisten, gut vorbereitet, zurechtlegte. Cocker war auch kein Frauenheld. Cockers Laster trugen keine Frauennamen, sondern hießen LSD, Marihuana, Heroin und Alkohol. Und er war es leid, darauf angesprochen zu werden, nachdem er vor Jahren schon all diesen abgeschworen hatte. Seine Aussprache war seither um ein Vielfaches deutlicher gewesen.

Man merkte Joe Cocker, wenn man ehrlich ist, seine kleinbürgerliche Herkunft aus der nordenglischen Stahlmetropole Sheffield bis zuletzt noch ein wenig an. Aber Joe Cocker war ein Überlebender seiner eigenen Geschichte geworden – und er war sich dessen bewusst. Wenn irgendetwas zählt, dann ist es das Überleben, auch wenn man schwach ist, in einer der härtesten Branchen unserer Zeit. Joe Cocker war, seitdem er mit 16 die Schule verlassen hatte, genau das gelungen: zu überleben! Den weltweiten Erfolg überlebt zu haben, das war Joe Cockers Geschichte.

Am 22. Dezember 2014 ist Joe Cocker an den Folgen eines kleinzelligen Lungenkrebses auf seiner Farm in Crawford/Colorado, USA im Familienkreise gestorben. Damit verlor die Welt einen Ausnahmekünstler, den sie genauso wie seine von ihm veredelten Lieder nie vergessen wird.

Joe Cocker wurde einmal gefragt, wo seine Seele nach seinem Tod ruhen solle. Er sagte „überall“ und erinnerte an eine Geschichte, die ihm einmal ein Mann aus Australien erzählt hatte: „Eine Seele ruht überall, weil sie ja aus allem besteht, was in einem Leben geschehen ist.“ Außerdem hatte er gesagt: „Joe, Du hattest kein gutes oder schlechtes Leben. Du hattest ein Leben!“

Prof. Dr. Christof Graf

Zweibrücken, im Januar 2015

Sheffield 1944 / A Singer is born: 20. Mai 1944 / Marjorie und Harold Cocker ziehen zwei Söhne groß / Kindheit im Umfeld der Tasker Road 38

Er war der lebende Beweis dafür, dass „man aus Sheffield kommen und wie ein Schwarzer aus Mississippi singen kann“, schrieb einmal der ROLLING STONE. John Robert „Joe“ Cocker kam aus Sheffield. Er wurde am 20. Mai 1944 geboren, sein Bruder Victor kam im Oktober 1940 zur Welt. Ihre Eltern waren Marjorie, „Madge“ genannt, und Harold Cocker, die 1937 geheiratet hatten. Madge zog zu Harold in dessen Elternhaus, eine Doppelhaushälfte in dem Vorort Crookes.

Damals war Sheffield die viertgrößte Stadt Englands und für die Produktion von „British Steel“ bekannt. Deshalb war der Ort, seit Beginn der Industrialisierung eine typische „Working Class“-Stadt, auch Ziel deutscher Bomber im Zweiten Weltkrieg. John Roberts Vater diente in der britischen Air Force und sah seinen Sohn erst, als der schon drei Monate auf der Welt war.

Heute hat die britische Stadt in South Yorkshire etwa 557.000 Einwohnern und ist Verwaltungssitz der Region Yorkshire and the Humber. Über das Stadtgebiet erstreckt sich hügeliges Bergland. Auf einem dieser Hügel befindet sich Joe Cockers Elternhaus in Crookes, Tasker Road 38, wo der kleine John Robert seine Kindheit und Jugend verbrachte und heranwuchs.

Bis Ende der 50er-Jahre jedoch wurde Sheffield „als ein Ort angesehen, an dem das Leben aus Arbeit und Schlafen bestand; das Nachtleben endete stets abrupt um zehn Uhr abends – und wenn man jemanden noch später auf der Straße sah, dann nahm man an, dass er entweder auf dem Weg zur Arbeit war oder von dort käme!“, erzählt Terry Thornton, ein wohlhabender Geschäftsmann sowie Eigentümer des Club 60 und später des Esquire, in dem Joe Cocker seine musikalische Karriere begann. Thornton sollte später auch Joe Cockers erster Manager werden. Anekdoten und Erinnerungen dieser Art fasste er in einem kleinen Büchlein zusammen. Thornton bot damals aufstrebenden einheimischen Musikern eine Plattform für erste Live-Auftritte. Zu dieser Zeit gab es wenig oder gar keine Abwechslung, besonders im Hinblick auf Attraktionen, die miteinander hätten konkurrieren können. Es gab weder Cafés noch andere Lokale, die nach zehn Uhr abends geöffnet hatten. Folglich existierte auch kein Ort, an den man nach einer Show oder Tanzveranstaltung hätte gehen können, und so fuhr man eben mit der letzten Straßenbahn, die pünktlich um 22:30 Uhr am Rathaus abfuhr, nach Hause.

In unseren Tagen könnte man Sheffield nach London, Liverpool und Manchester indes durchaus als kleines bedeutendes Zentrum der Pop- und Rockmusik nennen. Zu den bekanntesten Vertretern der Stadt neben Joe Cocker zählen The Human League, Def Leppard, die Arctic Monkeys oder auch Jarvis Cocker von der Gruppe Pulp, der jedoch nicht mit Joe verwandt ist, auch wenn er das augenzwinkernd manchmal behauptete, um Aufmerksamkeit zu erregen.

So viel zum privaten Umfeld eines der berühmtesten Söhne der Stadt, der auch noch nach dem Tod seines Vaters immer wieder gerne nach Sheffield zurückkehrte, teils um mit alten Freunden in Pubs zu gehen, um sich mit seinem Bruder zu treffen oder einfach nur, um ein Konzert während einer Englandtournee zu geben. Was sein muss, muss sein.

Sheffield in den 50ern / Aus John Robert wird Joe (1951) / Skiffeln auf dem Waschbrett (1955) / Joe gründet mit elf die erste Skiffle-Band namens „The Headlanders“ (1956) / Die Schule verliert an Reiz (1957) / Bilder von Ray Charles in Joes Schulheften und was daraus wurde (1959)

Sheffield in den 50ern befand sich im Aufbau. Nach dem Krieg war die gesamte Innenstadt stark zerstört. Die Kinder der Stadt spielten entweder in der Schule oder danach auf der Straße bzw. in Hinterhöfen und Gärten. John Robert war eines dieser Kinder, das auf der Straße aufwuchs.

Oft wurde John Robert alias „Joe“ gefragt, woher der „Nickname“ komme. „Das ergab sich so, einfach so beim Spielen als Kind, bei Cowboy- und Indianerspielen. Jeder gab sich einen Namen. Ich war ‚Cowboy Joe‘, und das blieb ich auch, einfach ‚Joe‘. Wir riefen uns irgendwann nur noch bei unserem ‚Spielnamen‘.“ Aber es gibt noch eine andere Version, die auf einen alten Fensterputzer namens „Joe“ verweist, über den sich die Kinder lustig machten. Sie nannten dann alle Spielkameraden „Joe“ Miller, „Joe“ Smith und eben auch „Joe“ Cocker. Doch egal, welche Version die richtige ist, bei kaum einem anderen blieb der Name „Joe“ so haften wie bei John Robert, der sogar recht schnell auch von seiner Mutter nur noch „Joe“ gerufen wurde. Joe gefiel das. Und seine Mutter freute es, wenn sie ihrem Sohn eine Freude machen konnte. Sein Bruder brauchte ein wenig, bis er die Verwandlung akzeptierten konnte, nur sein Vater machte das Spiel nicht mit und rief ihn bis zuletzt bei seinem Geburtsnamen.

Joe wuchs an einem Ort auf, den man ein „wohlbehütetes“ Elternhaus nennen könnte. Sein Vater bekam nach dem Krieg eine Anstellung beim National Assistance Board, was einem Job beim Arbeitsamt in Deutschland gleichkommt: öffentlicher Dienst, Festanstellung, geregelte Arbeitszeiten und sozusagen unkündbar. Nach der Arbeit verbrachte er viel Zeit im kleinen Garten der Doppelhaushälfte. Musikalisch war er von Oper und Klassik fasziniert, liebte Caruso und andere berühmte Tenöre. Von der aufkommenden Popmusik, vom Rock’n’Roll, Blues und Jazz wollte er nichts wissen. Dafür nahm er den jungen John Robert mit ins Kino, wo Vater und Sohn den Film „Der große Caruso“ sahen, ein Erlebnis, an das sich Joe bis zuletzt erinnerte, ohne dass er genau wusste, wie alt er damals gewesen war.