2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Herbig, F A

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

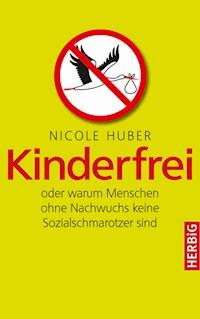

Die Glorifizierung der Elternschaft und die Verteufelung der Kinderlosigkeit durch einen politisch gestützten Familienfundamentalismus - wie sonst soll ein umlagefinanziertes Rentensystem funktionieren? - führt vor allem zu einem: Freiwillig Kinderlose werden zu Unrecht diskriminiert. Dagegen wehrt sich Nicole Huber, bekennende Mutterschaftsverweigerin, mit Biss, Humor und Scharfsinn. Ihr Plädoyer lautet: Freiwillige Kinderlosigkeit ist nicht nur sozial akzeptabel, sondern stellt einen unverzichtbaren Beitrag zu einer gerechteren Welt dar, die von Überbevölkerung, Nahrungsmittel- und Ressourcenknappheit gebeutelt wird. Eine gewagte These, die zum Nachdenken anregt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 230

Ähnliche

NICOLE HUBER

Kinderfrei

oder warum Menschenohne Nachwuchs keineSozialschmarotzer sind

HERBiG

Meinen Eltern

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.herbig-verlag.de

Inhalt

Einleitung

1 Artikel 6 GG – ein seltsamer Grundgesetzartikel und seine noch seltsamere Auslegung

2 Die Kinder-Reichen

Porträt Sara: Deutschland hinkt in Sachen Feminismus hinterher

3 Ehrenbürgerschaft für Josef Fritzl?

Porträt Paul: Vater werden ist keine Leistung

4 Keine Rente für Eltern behinderter Kinder

Porträt Jeanne: Ich bin eine Geliebte, keine Mutter

5 Von der Absurdität des Kinderwahlrechts

Porträt Inga: Als Autistin habe ich es schwer genug

6 Heiraten gefährdet Ihre Fruchtbarkeit

Porträt Don Alphonso: (K)eine Stütze der Gesellschaft

7 Kinderwunsch oder Kinderwahn?

Porträt Phoena: Glücklich kinderfrei

8 Der Elefant im Wohnzimmer

Porträt Caro: Wir haben nicht das Recht, andere Arten auszulöschen

9 Tabu Bevölkerungspolitik

Porträt Théophile de Giraud: Er feiert die Kinderfreien

10 Ein Segen für Deutschland

Porträt Thorsten: Deutschland muss Vorbild sein

11 Qualität statt Quantität

Nachwort

Anhang

Empfehlenswerte Blogs und Websites

Ausgewählte Literatur

Einleitung

Stellen Sie sich vor, Sie sind – oder waren – der Dalai Lama, Simone de Beauvoir, George Clooney, Mutter Teresa, Albert Schweitzer, der Papst, Michelangelo, Oprah Winfrey, Jean-Paul Sartre, Alice Schwarzer, Angela Merkel, Lea Ackermann oder Erich Kästner. Ihr Lebenswerk ist beachtlich und hat Respekt verdient, meinen Sie? Falsch gedacht. Sie haben keinerlei Beitrag zu Kunst, Kultur, Politik, Medizin oder zur Verbesserung der Lebenssituation anderer Menschen geleistet; Sie sind oder waren vielmehr ein unfassbar egoistischer kaltherziger nutzloser Schmarotzer. Denn Sie haben keine Kinder in die Welt gesetzt. Gaddafi ist ein wertvollerer Mensch als Sie.

Zu diesem Schluss könnte man jedenfalls gelangen, da es kaum ein anderes Thema zu geben scheint, bei dem sich Politiker, Medien und weite Teile der Gesellschaft so einig sind wie in der Überzeugung, dass Elternschaft immer und unter allen Umständen ein positiver sozialer Beitrag ist, ja, sogar der einzige Beitrag, der wirklich zählt. Wer hingegen keine Kinder in die Welt setzt, leistet keinen Beitrag, lebt auf Kosten von Eltern und muss daher mindestens höhere Steuern zahlen, wenn nicht sogar, wie von verschiedenen Seiten immer wieder gefordert wird, mit einem vollständigen oder partiellen Entzug seiner Rentenansprüche bestraft werden. Kinderlose werden von Medien und Politik je nach Gusto als Verantwortliche für leere Rentenkassen, Werteverfall, das Aussterben des deutschen Volkes oder eine drohende Islamisierung Europas verunglimpft. Im privaten Bereich sind sie aufdringlichen Fragen (»Klappt es nicht oder wollt ihr nicht?«), unverschämten Bemerkungen (»Du liebst deinen Mann wohl nicht, weil du kein Kind von ihm willst«, »So ein egoistisches Leben wie du möchte ich nicht führen müssen«) und mit hellseherischer Gewissheit vorgetragenen düsteren Zukunftsprognosen (»Das wirst du bereuen, wenn du alt und allein bist«) ausgesetzt.

Dabei sind die Deutschen eigentlich im Großen und Ganzen eine freiheitliche und tolerante Gesellschaft. Sie haben in den letzten Jahrzehnten einen erstaunlichen Wertewandel vollzogen: Wir akzeptieren uneheliche Kinder, alleinerziehende Mütter, unverheiratet zusammenlebende Paare, Homosexuelle, Punker oder Atheisten. Wir sind so tolerant geworden, dass so mancher jugendliche Möchtegern-Rebell der Verzweiflung nahe ist, weil es ihm einfach nicht gelingen will, seine Eltern und andere Erwachsene zu provozieren.

Nun, ich hätte da aus eigener Erfahrung einen Tipp für diese jungen Menschen: Sie sollten einfach einmal kategorisch verkünden, dass sie niemals Kinder haben wollen, und sich dann entspannt zurücklehnen und warten, was passiert. Zwar werden sie wahrscheinlich von vielen erst einmal nicht ernst genommen werden und zu hören bekommen: »Du wirst deine Meinung schon noch ändern«, doch mit etwas Glück und im richtigen Umfeld lässt sich durchaus die eine oder andere schockierte Reaktion herauskitzeln.

Kinderlosigkeit – genauer: freiwillige Kinderlosigkeit – ist eine Lebensform, die von der allgemeinen Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen ausgeschlossen ist. Kinder zu wollen ist ein Muss, und wenn es auf natürlichem Weg nicht klappt, ist man verpflichtet, alles in Anspruch zu nehmen, was die moderne Wissenschaft an Hilfsmitteln so hergibt. Zwar sind die Zeiten, in denen man dem Führer ein Kind schenken musste, zum Glück vorbei, doch auch heutzutage ist Fortpflanzung anscheinend (wieder) eine staatsbürgerliche Pflicht.

Dabei sind sowohl die Debatte über Geburtenraten und Kinderfreundlichkeit (soweit man die einseitige Meinungsmache überhaupt als »Debatte« bezeichnen kann) als auch die deutsche Familienpolitik selbst an Heuchelei kaum zu überbieten: Da ereifert sich die Öffentlichkeit zwar über die Einrichtung von Erwachsenenzonen in Cafés, die Tatsache jedoch, dass jedes Jahr mehr als 40 000 Kinder im Straßenverkehr verletzt (und weit über 100 getötet) werden, wird mit einem Schulterzucken als zwar bedauerlicher, aber notwendiger Preis der »freien Fahrt für freie Bürger« hingenommen. Einerseits wird das Kindergeld erhöht, andererseits wird es denjenigen Familien wieder weggenommen, die am dringendsten darauf angewiesen wären: Anfang April 2010 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die volle Anrechnung von Kindergeld auf den Bezug von ALG II rechtens ist. Während man landesweit nach dem bewährten Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche alles versucht, um die Menschen zur Familiengründung zu »ermutigen«, wird homosexuellen Paaren die Adoption von Kindern verwehrt. Einerseits sieht der Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Regierung die Einführung des unsäglichen Betreuungsgeldes vor und es wird nach wie vor am Ehegattensplitting festgehalten, andererseits fehlt angeblich das Geld für ein flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen und Kinderhorten – oder auch nur für die Renovierung vorhandener Schulgebäude. Besonders hirnrissig ist es, wenn von der »Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen« gesprochen wird, gleichzeitig aber im Namen ebendieser Verantwortung öffentliche Einrichtungen (von Schwimmbädern über Theater bis hin zu Schulen und Universitäten), die den künftigen Generationen zugute kämen, kaputtgespart werden. Nach dem Motto »Wir haben den Staatshaushalt von unseren Kindern nur geborgt« wird mit dem aus dem Umweltschutz übernommenen Konzept der Nachhaltigkeit argumentiert. Dabei wird geflissentlich übersehen, dass es einen bedeutenden Unterschied zwischen Staatsschulden und verbrauchten Ressourcen gibt: Während eine zerstörte Umwelt in der Tat nichts weiter bedeutet als einen Verlust an Lebensgrundlagen und Gestaltungsmöglichkeiten, und natürliche Ressourcen, die schneller verbraucht werden, als sie sich regenerieren können, den nachfolgenden Generationen tatsächlich nicht mehr zur Verfügung stehen, steht den Staatsschulden für öffentliche Ausgaben eine Infrastruktur gegenüber, von der die Bürger profitieren. Und richtig ärgerlich wird es, wenn Kinderlosen mit der Kürzung ihrer Rentenansprüche gedroht wird, weil sie keine zukünftigen Arbeitslosen – Verzeihung: Rentenzahler – großziehen, der Staat sich gleichzeitig aber die Förderung der Riesterrente jährlich zwei Milliarden Euro kosten lässt, die dann natürlich der gesetzlichen Rentenversicherung fehlen, und hohe Einkommen durch ein Instrument mit dem hübschen Namen »Beitragsbemessungsgrenze« von der Beitragspflicht verschont werden.

Diese widersprüchlichen Signale sind kein Zufall. Sie erklären sich vielmehr aus der verbissenen Verteidigung eines reaktionären Familienbildes und einer zutiefst menschenverachtenden Einstellung, die Kinder nicht als Individuen mit einem ganz eigenen Wert, sondern nur noch nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung betrachtet.

Deshalb ist es, wenn sich an der gegenwärtigen Situation etwas verbessern soll, wenig sinnvoll, sich an einzelnen Symptomen aufzureiben oder sich gar in Scheingefechten darüber, wer denn nun welchen Beitrag leistet und wer welche Kosten verursacht, aufeinanderhetzen zu lassen. Man muss sich vielmehr, wie in diesem Buch geschehen, einmal den Spaß machen, die herrschenden Vorstellungen ganz genau zu betrachten, wirklich ernst zu nehmen und in aller Konsequenz zu Ende zu denken. Und siehe da, schon offenbart sich ihre Absurdität in herrlichster Pracht.

Diesem »Familienfundamentalismus« möchte ich das Konzept der »Kinderfreiheit« entgegensetzen, einen Begriff, der sich im anglo-amerikanischen Sprachraum bereits etabliert hat. Als »childfree«, also »kinderfrei«, bezeichnen sich Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen keine Kinder wollen, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie sich nicht als »less«, also als »weniger« oder »mangelhaft« begreifen, sondern eine freie Entscheidung getroffen haben und mit ihr glücklich sind. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den »childless«, den Kinderlosen, um Menschen, die gerne Kinder hätten, aus irgendeinem Grund aber (noch) nicht haben können – auch wenn die Übergänge natürlich fließend sind.

Ich würde mir wünschen, dass sich die Bezeichnung »kinderfrei« auch im Deutschen durchsetzt, und werde in diesem Buch den Anfang machen. Denn ebenso wie etwa »arbeitslos«, »hoffnungslos«, »perspektivlos« drückt auch »kinderlos« einen Mangel aus, der weder objektiv vorliegt (auch wer keine Kinder hat, ist schließlich ein vollwertiger Mensch) noch zwangsläufig als solcher empfunden wird. Und auch wenn pauschal die »Kinderlosigkeit« verdammt wird, so sind es doch in Wahrheit die freiwillig Kinderlosen, die Kinderfreien, gegen die sich die Angriffe richten.

Die in diesem Buch enthaltenen persönlichen Porträts zeigen, dass Pauschalurteile absolut fehl am Platz sind. Die Motive, Erfahrungen und Geschichten von Kinderfreien sind ebenso persönlich und vielfältig wie die von Menschen mit Kindern. Doch auch rein sachlich betrachtet gibt es gute Gründe, keine Kinder in die Welt zu setzen. Umweltzerstörung, Ressourcenübernutzung, Artensterben, Armut, Hunger und Verteilungsungerechtigkeit sind in aller Munde. Die Tatsache jedoch, dass die Größe und das rapide Wachstum der Weltbevölkerung in engem Zusammenhang mit diesen Problemen stehen und sie noch zusätzlich verschärfen, wird in der Öffentlichkeit bisher kaum diskutiert. Der bloße Gedanke daran, dass es nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen so etwas wie eine zu hohe Population geben könnte, verursacht bei vielen Menschen erhebliches Unbehagen. Häufig wird irrigerweise angenommen, dadurch würden Menschen als überzählig, überflüssig, ja gar schädlich abgeurteilt. Dabei ist genau das Gegenteil richtig. »Überbevölkerung« bezeichnet lediglich den Umstand, dass die Ressourcen eines bestimmten Gebiets nicht ausreichen, um die in ihm lebenden Individuen auf Dauer zu versorgen. Und deshalb ist die Frage, wie viele Menschen unser Planet ertragen kann, nicht nur legitim, sondern zwingend erforderlich. Gerade wenn man den Wert des Individuums und seine Menschenwürde respektiert, muss man sich nach Kräften bemühen, das Bevölkerungswachstum zu stoppen, damit langfristig nicht mehr Menschen auf unserem Planeten leben, als dieser verkraften kann. Nur so hat jeder Einzelne eine Chance auf ein Leben in Würde, ohne Armut und Hunger.

Davon abgesehen verursacht die hohe Bevölkerungsdichte in Ländern wie Deutschland ihre ganz eigenen Probleme – ganz zu schweigen von einem Verlust an Lebensqualität.

Unter diesen Gesichtspunkten ist Kinderfreiheit nicht nur eine akzeptable Lebensform, sondern stellt ein wichtiges Gegengewicht zur Mehrheit der Menschen dar, die Kinder haben oder zukünftig bekommen werden.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich will keineswegs die Entscheidung für Kinder abwerten oder die wichtigen und erheblichen Leistungen in Abrede stellen, die viele Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder erbringen. Dieses Buch richtet sich lediglich gegen die pauschale Glorifizierung von Elternschaft und die damit einhergehende Verteufelung von Menschen ohne Kinder. Denn diese schadet uns allen, vor allem den Kindern und Jugendlichen selbst, um die es doch angeblich geht. Zum einen werden durch die Subventionierung von Eltern, die finanziell in keiner Weise auf Unterstützung angewiesen wären, Mittel gebunden, die dann an anderer Stelle fehlen, etwa bei der Förderung von Kindern aus sozial schwachen Familien, Schulen und Kindergärten. Zum anderen wird eine sachliche Diskussion über die dringend notwendige Umkehr in der Familienpolitik verhindert. Die besteht darin: Erstens weniger Transferleistungen an Eltern, mehr direkte Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Zweitens weg von der blinden, unreflektierten Förderung unserer Vermehrung und hin zu einer Familienpolitik, die auch den Faktor der ökologischen Nachhaltigkeit berücksichtigt. Eine solche Politik wäre wahrhaft verantwortungsvoll gegenüber den kommenden Generationen.

1 Artikel 6 GG – ein seltsamer Grundgesetzartikel und seine noch seltsamere Auslegung

2009 wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 60 Jahre alt. Wie es sich gehört, wurde dieser runde Geburtstag gebührend gefeiert. Doch desillusioniert und politik(er)verdrossen, wie viele von uns mittlerweile sind, reagieren wir anlässlich solcher Jubiläen häufig nicht mit Stolz und Freude, sondern wegen der penetranten Selbstbeweihräucherung unserer Politiker, die sich via Fernsehbildschirm über uns ergießt, vor allem genervt. 50 Jahre Europäische Union? 60 Jahre Bundesrepublik? 20 Jahre Deutsche Einheit? Und wenn schon. Geh mir bloß weg damit.

Dabei können wir auf unsere Verfassung eigentlich wirklich stolz sein. Natürlich ist sie alles andere als perfekt, wie jedes Menschenwerk, aber im Großen und Ganzen wirklich hervorragend gelungen. Allein schon der erste Satz: »Die Würde des Menschen ist unantastbar« (Art.1 I Satz 1 GG). Ein völlig zu Recht viel zitierter Klassiker.

Mitten im sich daran anschließenden Grundrechtekatalog (der so wichtige Rechte enthält wie die Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit (Art. 5 GG), das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 II Satz 1 GG) oder auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau (Art. 3 II Satz 1 GG) findet sich allerdings eine Vorschrift, die so gar nicht hineinzupassen scheint: Art. 6 GG, der da lautet: »Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung« (Art. 6 I GG). Unter dem besonderen Schutz wohlgemerkt, während beispielsweise die UN-Menschenrechtserklärung nur davon spricht, dass Familien Anspruch auf den »Schutz« der Gemeinschaft haben (Art. 16 III). So sind wir Deutschen nun mal. Immer ein bisschen besser, ein bisschen effektiver, ein bisschen genauer als die anderen.

Diesen Artikel 6 GG sollten wir einmal genauer unter die Lupe nehmen, muss er doch als Rechtfertigung für viele der Absurditäten herhalten, die in diesem Buch angesprochen werden. Also: Was wird hier eigentlich geschützt und warum?

Konzentrieren wir uns zuerst auf das »Was«. Da hätten wir zum einen die Ehe. Die Institution der Ehe wird geschützt, weil sie als wichtige Vorstufe zu Familie verstanden wird. In der Weimarer Reichsverfassung wurde dieser Schutzgrund noch ausdrücklich erwähnt. In Art. 119 I hieß es dort: »Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und der Erhaltung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz der Verfassung.«

Diese Funktion der Ehe als Vorstufe und Grundlage der Familiengründung spiegelt sich in der Definition der Ehe durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wider, der zufolge unter einer Ehe die »auf Dauer angelegte, in der rechtlich vorgesehenen Form geschlossene, grundsätzlich unauflösliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau« zu verstehen ist. Gleichgeschlechtliche Paare können zwar seit einigen Jahren eine »Lebenspartnerschaft« eingehen, die der Ehe in der Ausgestaltung von Rechten und Pflichten in vielen Bereichen ähnelt, aber eben keine Ehe schließen. Diese bleibt weiterhin eine Sache zwischen Männlein und Weiblein, denn nur innerhalb einer heterosexuellen Beziehung ist eine Schwängerung nicht von vornherein biologisch ausgeschlossen.

Nun bringt ja beileibe nicht jede Ehe Kinder hervor oder ist auch nur – Stichwort: kinderfreie Paare – auf Kinder ausgerichtet. Doch auch die kinderlose Ehe steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Der Grund hierfür liegt, »insbesondere wenn man sie getrennt vom Schutz der Familie betrachtet, in der auf Dauer übernommenen, auch rechtlich verbindlichen Verantwortung für den Partner«1› Hinweis. Angesichts dieser beiden Begründungen – Vorstufe zur Familiengründung und auf Dauer übernommene rechtlich verbindliche Verantwortung für den Partner – drängt sich die ketzerische Frage auf, inwieweit der besondere Schutz der Ehe eigentlich überhaupt noch gerechtfertigt ist. Denn da heutzutage außereheliche Geburten nicht gerade selten und zudem gesellschaftlich voll akzeptiert sind, ist die Ehe keine notwendige Vorstufe zur Familiengründung mehr. Und wenn aus einer Ehe Kinder hervorgehen, ist dies in erster Linie Gegenstand des vom Schutz der Ehe unabhängigen verfassungsrechtlichen Schutzes der Familie.2› Hinweis Aber auch mit der sich aus ihrer Dauerhaftigkeit ergebenden »Stabilitätsgewähr«3› Hinweis der Ehe ist es nicht mehr sonderlich weit her, führt man sich vor Augen, dass etwa jede dritte Ehe in Deutschland mit einer Scheidung endet.4› Hinweis Soweit zur Ehe.

Die zweite Lebensform, die laut Artikel 6 GG besondere Schutzbedürftigkeit verdient, ist die Familie. Ein unbedarfter Betrachter mag sich zunächst ein wenig wundern, warum die Familie als solche überhaupt des verfassungsrechtlich garantierten staatlichen Schutzes bedarf. Schließlich ist jeder Mensch zwangsläufig Teil einer Familie, jeder von uns ist zumindest der Sohn oder die Tochter von irgendjemandem, und im Gegensatz etwa zur Meinungsfreiheit könnte kein Staat der Welt an dieser simplen Tatsache etwas ändern. Obendrein stehen die meisten von uns noch in vielfältigen anderen familiären Beziehungen: zu Geschwistern, Tanten, Onkeln, Cousins, Cousinen, Nichten und Neffen, Enkeln – ganz zu schweigen von der angeheirateten Verwandtschaft. Sollten wirklich all diese Beziehungen unter dem besonderen Schutz des Staates stehen?

Das wäre in der Tat ein allzu ausufernder Schutzbereich. Und deshalb bilden im Sinne des Grundgesetzes Ihre kleine Tochter und deren heiß geliebter Opa ebenso wenig eine Familie wie Sie und Ihre Lieblingsschwester. Als Familie gilt rechtlich nur die Gemeinschaft von Eltern und ihren (minderjährigen!) Kindern. Diese sogenannte »faktische« Auslegung des Begriffs Familie hat also nichts mit der ganzen Sippe zu tun, sondern beschränkt sich auf die »Kernfamilie«, und das unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet oder auch »nur« zusammen sind und ob es sich um gemeinsame oder nicht gemeinsame Kinder eines Paares handelt. Der ausdrückliche Schutz dieser »Kern-« oder auch »Kleinfamilie« beruht darauf, dass sie nach Ansicht des Verfassungsgebers das ideale Umfeld für das Heranwachsen von Kindern ist, ohne die auf Dauer keine staatliche Gemeinschaft existieren kann.

Vielleicht sollte die Vorschrift dann allerdings treffender lauten: »Die Kleinfamilie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung«, oder noch besser: »Die Beziehung zwischen Eltern und ihren minderjährigen Kindern steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung«. Denn wenn nur die Gemeinschaft zwischen Eltern und minderjährigen Kindern als Familie gilt: Welches Verhältnis besteht dann zwischen Eltern und ihren bereits erwachsenen Kindern? Zwischen Oma und Enkel? Zwischen Schwiegersohn und Schwiegermutter? Zwischen erwachsenen Geschwistern? Mein Lebensgefährte zum Beispiel hat neun Geschwister und etliche Nichten und Neffen. Sind sie nicht seine Familie? Das hätte immerhin den Vorteil, dass wir uns nicht mehr so viele Geburtstage merken müssen …

Doch zurück zu unserem Artikel 6 GG. Nachdem wir geklärt haben, wer geschützt werden soll, stellt sich die Frage, worin nun eigentlich genau dieser viel beschworene »Schutz« besteht. Ähnlich wie bei anderen Grundrechten auch gestaltet sich der Schutz von Ehe und Familie einerseits als Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe und andererseits als Verpflichtung des Staates, die ungehinderte Wahrnehmung des Rechts zu gewährleisten. So ist es in Bezug auf die Ehe etwa »Aufgabe des Staates, alles zu unterlassen, was die Ehe beschädigt oder sonst beeinträchtigt, und sie durch geeignete Maßnahmen zu fördern.«5› Hinweis Das klingt, unvoreingenommen betrachtet, ganz gut, aber wir sollten uns keinen Illusionen hingeben: Nur weil sich der Schutz von Ehe und Familie in der illustren Gesellschaft unserer kostbaren Freiheitsrechte befindet, handelt es sich noch lange nicht um eine demokratische Errungenschaft. Im Gegenteil. Unser Konzept von Ehe und Familie fußt ursprünglich auf zutiefst reaktionären Vorstellungen, die sich nicht allzu sehr von denen eines ultrakonservativen muslimischen Vaters unterscheiden, der im Namen einer fragwürdigen »Familienehre« einen ganz und gar unehrenhaften Mord an seiner Tochter begeht. Denn historisch gesehen war die Ehe in erster Linie ein Instrument, um dem Mann den Zugriff auf die Sexualität und damit Fortpflanzungsmöglichkeit sowie den Besitz der Frau zu sichern. Der pater familias hatte uneingeschränkte Gewalt über die Mitglieder seines Haushalts, und der »Schutz« von Ehe und Familie durch den Staat bestand auch noch in der Bundesrepublik lange Zeit darin, diese männliche Vormachtstellung aufrechtzuerhalten, wobei Frauen und Kinder unter dem Vorwand der »Nichteinmischung« mehr oder weniger der Willkür des Ehemanns und Vaters (bzw. im Falle von Kindern der Willkür der Eltern generell) ausgeliefert wurden. So wurde erst 1997 die Vergewaltigung in der Ehe endlich strafbar – und dann auch nur auf Antrag. Erst 2004 wurde sie zu einem Offizialdelikt, d. h. zu einer Straftat, die auch ohne Antrag des Opfers strafrechtlich zu verfolgen ist. Erst im Jahr 2000 wurde das elterliche Züchtigungsrecht abgeschafft und ein Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankert (§ 1631 II BGB). Und auch heute noch bekommen Missbrauchsopfer oder misshandelte Frauen, die sich zur Wehr setzen wollen, immer wieder zu hören, sie würden »die Familie zerstören«.

Das ist eben das Problem, wenn man statt des Individuums und seiner Rechte ein Konzept oder eine Institution unter Schutz stellt. So etwas entwickelt rasch eine unerfreuliche Eigendynamik, und plötzlich ist »das Vaterland« wichtiger als Wohl und Wehe der einzelnen Bürger, ist »die Ehe« wichtiger als Freiheit und Selbstbestimmung der jeweiligen Ehepartner, ist »die Familie« wichtiger als die Rechte der einzelnen Familienmitglieder.

Nun haben wir ja in dieser Beziehung erhebliche Fortschritte gemacht. Unser heutiges Verständnis von Ehe und Familie ist ein modernes, das auf dem Grundgedanken der Gleichberechtigung beruht und auch die Rechte von Kindern berücksichtigt. Und auch eine Scheidung ist heute quasi eine reine Formsache und vor allem kein gesellschaftliches Stigma mehr – auch wenn ich es eigentlich immer wieder erstaunlich finde, dass ein auf Lebenszeit geschlossener, grundsätzlich unauflösbarer Vertrag (denn nichts anderes ist eine Ehe) nicht als sittenwidrig gilt,6› Hinweis und dass zwei erwachsene, voll geschäftsfähige Menschen, die einen solchen Vertrag freiwillig eingehen, diesen nicht ebenso freiwillig wieder lösen können, sondern dazu nach wie vor die Erlaubnis eines Gerichts benötigen.

Doch unser heutiges modernes Familienbild ist nicht in Stein gemeißelt. Werte und mit ihnen die Auslegung und Ausgestaltung der Grundrechte unterliegen einem ständigen Wandel, und es ist keinesfalls gesagt, dass ein solcher Wandel zwangsläufig immer zum Positiven, im Sinne eines kontinuierlichen Fortschritts zu mehr Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit hin erfolgt. Ein Rückfall in reaktionäre Vorstellungen ist niemals auszuschließen – von daher möge man mir verzeihen, dass mir der grundsätzliche Schutz von »Ehe« und »Familie« als Institutionen ein wenig Bauchschmerzen bereitet, er ist schlicht von gestern.

Umso wichtiger ist die Interpretation dieser allgemein formulierten Schutzbestimmung. Denn aus dem in Art. 6 I GG enthaltenen Schutzauftrag wird gerne einmal das Recht, ja geradezu die Pflicht abgeleitet, andere Lebensformen als Ehe und/oder Familie grundsätzlich schlechter zu stellen. Dieser Auffassung hat aber das Bundesverfassungsgericht jetzt im Zusammenhang mit der Eingetragenen Lebenspartnerschaft eine klare Absage erteilt: Zwar sei es dem Gesetzgeber wegen des verfassungsrechtlichen Schutzes der Ehe grundsätzlich nicht verwehrt, sie gegenüber anderen Lebensformen zu privilegieren. Geht die Privilegierung der Ehe jedoch mit einer Benachteiligung anderer Lebensformen einher, obwohl diese nach dem geregelten Lebenssachverhalt und den mit der Normierung verfolgten Zielen der Ehe vergleichbar sind (wie bei der Lebenspartnerschaft, bei der es sich ebenfalls eine auf Dauer angelegte Gemeinschaft handelt, mit der die Partner rechtlich verbindlich Verantwortung füreinander übernehmen), so rechtfertige der bloße Verweis auf das Schutzgebot der Ehe eine solche Differenzierung nicht. Denn aus der Befugnis, die Ehe gegenüber anderen Lebensformen zu privilegieren, ließe sich kein in Art. 6 I GG enthaltenes Gebot ableiten, andere Lebensformen gegenüber der Ehe zu benachteiligen. Es sei verfassungsrechtlich nicht begründbar, aus dem besonderen Schutz der Ehe abzuleiten, dass andere Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten auszustatten seien. Hier bedürfe es jenseits der bloßen Berufung auf Art. 6 I GG eines hinreichend gewichtigen Sachgrundes, der gemessen am jeweiligen Regelungsgegenstand und – ziel die Benachteiligung anderer Lebensformen rechtfertige.7› Hinweis

Das ist doch schon mal was! Wenn man allerdings richtig darüber nachdenkt, ist andererseits nicht wirklich ersichtlich, inwiefern sich aus einem Schutzauftrag eine Befugnis zur Privilegierung (die sich in der Praxis vor allem in einer steuerlichen Bevorzugung durch Ehegattensplitting bzw. günstigere Steuerklassen ausdrückt) ableiten lässt. Dieser Schutzauftrag ließe sich nämlich auch ganz anders interpretieren: als Pflicht des Staates, jedem Menschen das Recht auf Eheschließung und Familiengründung zu garantieren und durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen dafür zu sorgen, dass dieses Recht auch tatsächlich ungehindert wahrgenommen werden kann. Dieses Recht müsste dann auch für homosexuelle Paare gelten, denn es gibt keinerlei sachlichen Grund dafür, sie davon auszuschließen. Es ist nicht einzusehen, warum man das Instrument einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft – quasi eine »Ehe light« – einrichtet, aber vor dem letzten und nur konsequenten Schritt zurückschreckt, Homosexuellen die Eheschließung zu ermöglichen. Das Argument, die Ehe sei nun einmal als Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau definiert, ist ein Zirkelschluss, nach dem Motto: »Es ist, wie es ist, weil es eben so ist, wie es ist.« Die Definition der Ehe als heterosexuelle Lebensgemeinschaft verdankt sich in erster Linie ihrer historischen Funktion als Grundlage der Familie. Diese Funktion erfüllt die Ehe jedoch heute nicht mehr, wie wir gesehen haben. Die Tatsache, dass aus einer gleichgeschlechtlichen Ehe per definitionem keine Kinder hervorgehen können, taugt schon allein deshalb nicht als Rechtfertigungsgrund. Außerdem müsste dann streng genommen die Eheschließung auch Frauen nach den Wechseljahren oder unfruchtbaren Menschen verwehrt werden. Und natürlich den Kinderfreien, obwohl bei ihnen immerhin die biologischen Voraussetzungen vorliegen, sofern sie sich keiner Sterilisation unterzogen haben.

Abgesehen davon, dass auch die kinderlose Ehe unter dem Schutz der Verfassung steht, gibt es da immer noch die Möglichkeit der Adoption. Auch homosexuelle Menschen haben das Recht, eine Familie zu gründen, und dazu gehört auch die Zulässigkeit einer Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare. Die Behauptung, eine Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare sei dem Kindeswohl abträglich, ist nichts weiter als ein ideologisch begründetes Vorurteil, wie allein schon die Existenz zahlreicher »Regenbogenfamilien« (d. h. Konstellationen, in denen Kinder bei zwei gleichgeschlechtlichen Partnern als eine Familie leben) beweist, in denen die Kinder prächtig gedeihen. Tatsächlich stellt ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags fest: »[Es] sind keine aktuellen empirischen Studien ersichtlich, wonach das Wohl eines Kindes in einer Lebenspartnerschaft in Deutschland generell gefährdet sei.«8› Hinweis

Darüber hinaus ist nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sowohl die Adoption eines Kindes durch einen einzelnen homosexuellen Lebenspartner möglich als auch die Adoption des leiblichen Kindes eines Lebenspartners durch den anderen, nicht aber die gemeinschaftliche Adoption eines fremden Kindes oder des bereits einzeln adoptierten Kindes. Warum nun im einen Fall das Kindeswohl nicht, im anderen Fall jedoch sehr wohl gefährdet sein soll, leuchtet beim besten Willen nicht ein. Diese Regelung verstößt nicht nur eklatant gegen das Gleichheitsgebot in Art. 3 I GG, sondern ist auch unvereinbar mit einem Schutz von Ehe und Familie, der vom Mief der 1950er-Jahre befreit ist, einem Schutzgedanken, der des freiheitlichen und demokratischen Geists des Grundgesetzes würdig wäre. Und so etwas sollten wir alle persönlich nehmen. Denn auf unsere Verfassung können wir, wie gesagt, wirklich stolz sein.

Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle auch eine weitere problematische Regelung in Art. 6 GG, nämlich Absatz 4: »Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.« Problematisch ist diese Bestimmung deshalb, weil sie, wie viele gut gemeinte Ideen, unerwünschte Nebenwirkungen hat, in diesem Fall die berufliche Diskriminierung von Frauen.

Der Mutterschutz ist in Deutschland im Mutterschutzgesetz sowie in der Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz festgelegt. In den letzten sechs Wochen vor der Geburt dürfen Schwangere nur arbeiten, sofern sie sich ausdrücklich dazu bereit erklären, und nach der Geburt dürfen die Mütter für acht Wochen, bei Früh- oder Mehrlingsgeburten für zwölf Wochen nicht beschäftigt werden. Nun ist gegen diese Regelung zwar schon aus medizinischen Gründen nichts einzuwenden, allerdings hat die Sache einen Haken: Während eines Bewerbungsgesprächs darf nicht nach dem Bestehen einer Schwangerschaft gefragt werden. Also überlegt es sich der eine oder andere Arbeitgeber natürlich zweimal, ob er das Risiko eingeht, eine Frau im gebärfähigen Alter einzustellen. Zwar könnte man argumentieren, die vorübergehende Natur der Mutterschutzzeiten dürfe im Rahmen eines auf unbefristete Zeit einzugehenden Arbeitsverhältnisses nicht ins Gewicht fallen. Allerdings sind diejenigen Mütter, die nach dem Ende des Mutterschutzes tatsächlich gleich wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, in Deutschland nach wie vor eine kleine Minderheit. Die Mehrzahl verschwindet in den Erziehungsurlaub. Außerdem ist eine Abwesenheit für die Dauer der Mutterschutzfristen (vor und nach der Geburt zusammengerechnet immerhin mindestens 14 Wochen) auch nicht gerade ein Pappenstiel, vor allem, wenn sie relativ kurz nach dem Beginn des Arbeitsverhältnisses erfolgt. Es mag den einen oder anderen überraschen, aber Unternehmen führen ein Einstellungsverfahren, das ja auch Zeit und Geld kostet, nicht zum Spaß durch, sondern weil sie jemanden benötigen, der eine bestimmte Tätigkeit erledigt. Ist diese Person dann endlich gefunden, so ist es natürlich gerade für kleine und mittlere Betriebe wenig erfreulich, wenn sie, kaum dass sie eingearbeitet ist, schon wieder für längere Zeit ausfällt. Man muss nicht exzessiv arbeitgebernah eingestellt sein, um das Unfaire dieser Situation zu erkennen. Es wäre ein Gebot der Redlichkeit, Fragen der Familienplanung und ja, insbesondere auch die Frage nach einer Schwangerschaft im Bewerbungsgespräch anzusprechen, damit der Arbeitgeber weiß, worauf er sich einstellen muss. Alles andere fördert nur Vorurteile und Misstrauen gegen Frauen im Allgemeinen. Und um es einmal deutlich zu sagen: Eine Frau, die sich um eine Stelle bewirbt, obwohl sie weiß, dass sie schwanger ist, und obwohl sie beabsichtigt, Elternzeit zu nehmen, verhält sich unredlich und egoistisch. Wozu sich auf einen Arbeitsplatz bewerben, wenn man nicht vorhat zu arbeiten? Man würde doch auch nicht von einem Immobilienverkäufer verlangen, einem ein Haus drei Jahre lang zu reservieren, und obendrein ohne jegliche Gewähr dafür, dass man das Haus nach Ablauf dieser Frist dann auch tatsächlich kauft.