6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bertelsmann, C.

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2003

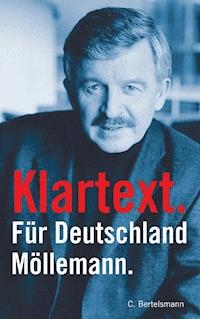

Streitbarer Querulant, umstrittener Politiker, Nervensäge, wandelndes Medienereignis - all das und mehr ist Jürgen Möllemann. Nach langem Schweigen redet das Enfant terrible der deutschen Politik zum ersten Mal Klartext. Nimmt Stellung zu Vorwürfen wie Antisemitismus, Parteischädigung und undurchsichtigem Spendengebaren. Enthüllt unangenehme Wahrheiten, prangert den Zynismus vieler Kollegen an und fordert eine neue Politik und auch eine neue Partei.

AUSZUG AUS DEM INHALTSVERZEICHNIS:

Haben Sie auch eine Krawatte? • Weniger Politik wagen • Bei den Jungtürken • Lauter Holzwege • In spe und a.D. • Die Macht der Parteien brechen • Rücktritte und Pensionsansprüche • Krieg und Frieden • Mein Nahost-Geheimplan • Von Leoparden und Füchsen • Majestätsbeleidigung • Speerspitze NRW • Opium fürs Volk • Volle Deckung • Den Staat vom Kopf auf die Füße stellen • Der Marktgraf und der Zauderer • "Projekt 18" • Spaß und Kultur • Israel und Palästina • Die Erpressung • Von Pipelines und Militärbasen • Der Flyer und der Springer • Tonbänder und Management "by Chaos" • Fort mit dem Zwang • Angeheitert und speiübel • Der Wortbruch • Jedem Kind seine Chance • Freie Schulen braucht das Land • Sein oder tun • Eine Konferenz für Nahost • Friedman und der Unfriede • Dableiben und weggehen • Meine vier Kanzler • Land unter • Jürgen von Arabien • Entwicklung statt Hilfe • Arabische Begegnungen • Asien • Alte sind kein Alteisen • Meine sieben Vorsitzenden • Auch Prominente sind Menschen • Wider die Funktionärs-demokratie • Die verleumdete Kolumne • Populismus und Tabus • Brückenland Iran • FDP ade • Neue Wege braucht das Land

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 319

Ähnliche

Jürgen W. Möllemann

Klartext. Für Deutschland

Roman

Copyright

PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House

Copyright © 2003 by C. Bertelsmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Design Team München

ISBN 3-89480-798-9

www.pep-ebooks.de

Inhaltsverzeichnis

Haben Sie auch eine Krawatte?Weniger Politik wagenBei den JungtürkneLauter HolzwegeIn spe und a.D.Die Macht der Parteien brechenRücktritte und PensionsansprücheKrieg und FriedenMein Nahost-GeheimplnaVon Leoparden und FüchsenMajestätsbeleidigungSpeerspitze NRWOpium fürs VoklVolle DeckungDen Staat vom Kopf auf die Füße stellenDer Marktgraf und der Zauderer»Projekt 18«Spaß und KultIsrael und PalästinaDie ErpressungVon Pipelines und MilitärbasenDer Flyer und der SpringerTonbänder und Management »by Chaos«Fort mit dem ZwangAngeheitert und speiübelDer WortbruchJedem Kind seine ChanceFreie Schulen braucht das LandSein oder tunEine Konferenz für NahostFriedman und der UnfriedeDableiben und weggehenMeine vier KanzlerLand unterJürgen von ArabienEntwicklung statt HilfeArabische BegegnungenAsienAlte sind kein AlteisenMeine sieben VorsitzendenAuch Prominente sind MenschneWider die FunktionärsdemokratieDie verleumdete KolumnePopulismus und TabusBrückenland IranFDP adeNeue Wege braucht das LandBildteilÜber das BuchÜber den AutorCopyright

Haben Sie auch eine Krawatte?

Nein, ein »68er« war ich nicht. Aber die so genannte Studentenrevolte hat mich wie viele andere politisiert. Deshalb wundere ich mich immer wieder, wenn ich die »83er« in der FDP über die damalige Zeit reden höre. Sie haben den Schub nicht verstanden, den das ganze Land damals erhielt und der nach dem Wiederaufbau auch dringend notwendig war – so, wie er es auch jetzt wieder ist. Was nun die Epigonen der »68er« nicht verstehen.

Meine Haare glichen damals eher einer wehenden Mähne. Meistens trug ich eine Cordhose mit hohen Stiefeln und einen Rollkragenpulli, wenn ich zum Unterricht in meine Klasse oder in die Hochschule ging. In diesem Aufzug erschien ich auch zum Amtsantritt im Deutschen Bundes-tag. Der erfahrene FDP-Abgeordnete Alfred Ollesch, der es vom Bergmann dorthin gebracht hatte, war so etwas wie mein Coach und Trainer.

»Herr Kollege Möllemann«, sprach er, »die Bundestagspräsidentin lässt fragen, ob Sie auch normale Schuhe, Hosen, Hemd und Krawatte hätten.« Hatte ich, trug ich aber nicht gern. Aber das konnte Annemarie Renger nicht wissen.

Im Bildungsausschuss saß ich gemeinsam mit Theo Waigel (CSU), Wolfgang Schäuble (CDU), Peter Glotz (SPD) und Helga Schuchardt (FDP). Schuchardt und ich wetteiferten täglich, wessen bildungspolitische Konzepte die radikaleren seien. Wir werden auf die anderen mächtig lächerlich gewirkt haben.

Meine erste Rede als Abgeordneter, die so genannte Jungfernrede, werde ich nie vergessen. Es war zu der Zeit, als die USA ihre Bomben über Hanoi abluden. Ich war damals ein junger Lehrer, zugleich aber auch noch Student, weil ich habilitieren wollte – und Mitglied des Studentenparlaments der Pädagogischen Hochschule Münster.

Als solcher marschierte ich Arm in Arm mit dem DKP-Vorsitzenden Mies und vielen anderen Linken auf der großen Vietnam-Demonstration in Dortmund mit und hielt eine flammende Rede gegen den Krieg der USA in Vietnam. Als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter und in völliger Unkenntnis der parlamentarischen Regeln versprach ich vollmundig, die Rede im Bundestag zu wiederholen.

Nach der Weihnachtspause trug ich dieses Verlangen in der Fraktionssitzung vor. Dort dachte man gar nicht daran, so einen wie mich reden zu lassen. Immerhin aber wies mich Alfred Ollesch darauf hin, dass jedes Mitglied des Deutschen Bundestages am Ende der Debatte über die Regierungserklärung eine persönliche Erklärung abgeben dürfe.

Normalerweise hätte ich das vor leerem Haus getan. Aber die CDU/CSU half mir: Sie hatte eine namentliche Abstimmung beantragt, die direkt nach meiner Erklärung stattfinden sollte. Das Haus war voll besetzt. Die Abstimmung wurde live im Fernsehen übertragen. Mit schlotternden Knien und zitternder Stimme trug ich die Rede von Dortmund vor.

Zuerst wurde ich von vielen empörten Zwischenrufen unterbrochen. Nach und nach aber verstummten die Proteste. Die Anwesenden erkannten den Ernst meines Anliegens. Schließlich herrschte gebannte Aufmerksamkeit. Und dann wusste ich nicht, wie mir geschah: Kaum war ich zu meinem Platz zurückgekehrt, trat Bundeskanzler Willy Brandt ans Rednerpult, um mir, dem noch ganz unbekannten Abgeordneten, zu antworten. Mit großem Ernst brachte er zum Ausdruck, wie viele meiner Gefühle er und viele seiner Kollegen teilten, aber so nicht formulieren dürften, wenn sie mit den Amerikanern, unseren wichtigsten Verbündeten, im Gespräch bleiben wollten. Walter Scheel würde mir das sicher erklären.

Kein anderer Politiker hat mich vorher und nachher so fasziniert wie Willy Brandt. Über den Nahen Osten sprachen wir immer wieder, und in der Sache waren wir nahe beieinander.

Weniger Politik wagen

Deutschland muss dringend wieder aufsteigen. Vom Motor der Europäischen Union ist es zum Bremsklotz geworden. Aber seine Eliten kämpfen nicht einmal gegen den Abstieg. Kein Wunder: Ein Land, in dem von Eliten nicht gesprochen werden darf, kriegt halt die Regierung, die es verdient – eine Regierung, die nur so tut, als würde sie das Land regieren. Jede Firma, ja, jeder Fußballklub hätte dieses Management längst fristlos gefeuert. Doch Egoisten und Feiglinge treiben uns immer noch weiter in den Abstieg.

In der ersten Liga spielt Deutschland längst nicht mehr. In puncto Bildung und Ausbildung sind wir das Schlusslicht. In Brüssel und auf der internationalen Bühne zahlen wir viel Geld für wenig Einfluss. Aber beim nächsten Krieg im Nahen Osten dürfen wir dann, gemeinsam mit den anderen fahnenflüchtigen Bundesgenossen der USA, des neuen Imperium Romanum, den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur im Kriegsgebiet bezahlen.

Die Politik erwürgt unsere Wirtschaft. Sie frisst unsere Reserven. Manager, Politiker und Verbandsfunktionäre riskieren keinen Einsatz. Das eigene Wohlergehen ist ihnen wichtiger als das Interesse derer, die sie vertreten. Bloß kein Ärger, heißt die Devise der Funktionäre überall im Land. Sollen sich doch andere eine blutige Nase holen. Leicht gesagt: Die Renten und Abfindungen der Funktionäre und Manager sind ja nicht nur sicher, sondern auch hoch.

Sind die Unverschämtheit und die Verantwortungslosigkeit weiter Teile der Medien eigentlich die Folgen von Feigheit und Hinterhältigkeit der Politik? Oder ist es umgekehrt? Im Grunde spielt das gar keine Rolle. Politik und private wie öffentlich-rechtliche Medien wühlen lieber in heimischen Skandälchen, als sich den ernsten Fragen zu Hause und in der Welt zu widmen.

Das muss anders werden. Dafür will ich kämpfen. Die Zahl der Mitstreiter ist groß. Nie ist mir das klarer gewe-sen als jetzt. Das Schauspiel, das Regierung und Opposition vor und nach der Bundestagswahl 2002 zum Besten gaben, haben Millionen von Bundesbürgern als langweilig, kläglich, als unverfroren und verlogen zugleich empfunden. Immer mehr Menschen haben davon die Nase voll.

Und immer mehr wenden sich resigniert von diesem Schauspiel ab. Was diese Bosse in Verbänden, Industrie, Banken und Politik so treiben, sagt sich der Mann auf der Straße, ist wie das Wetter. Ändern kannst du es nicht. Also musst du schauen, wie du damit klarkommst. Und wenn die da oben sich alles erlauben, dann ist es mir wohl auch erlaubt.

Wen wundert's da, dass die Schwarzarbeit in diesem Jahr auf den vorläufigen Rekord von 380 Milliarden Euro steigen soll, also eine viermal so hohe Anstiegsrate wie das offizielle Wirtschaftswachstum vor sich hat? Wenn eine Regierung nach der anderen die Enteignung der Menschen betreibt, erscheint es immer mehr Menschen als zulässige Notwehr, den Staat um seine Steuern zu prellen.

Es ist höchste Zeit, den Bürgern zu sagen: Ihr seid das Volk! Steht auf! Lasst euch dieses Spiel nicht mehr gefallen! Schließt euch zusammen und zeigt den Politikern die rote Karte! Wenn es die Parteien nicht tun, weil sie mit den Interessengruppen unter einer Decke stecken und immer nur reden, statt zu handeln, müsst ihr euch etwas ganz Neues einfallen lassen. Und dann will ich einer von euch sein.

Deutschland braucht eine neue Politik. Und wenn es erforderlich ist, auch eine neue Partei. Aber eine, die nicht wieder so wird wie die anderen. Also eine ganz neue Art von Partei. Eine Partei, die weder »rechts« noch »links« ist. Sondern eine, die einfach tut, was vernünftige Politiker aller Parteien längst für nötig halten – auch wenn sie zu feige sind, es den Menschen zu sagen und endlich zu handeln.

Genau darauf nämlich warten Millionen von Menschen.

Ja, es gibt auch viele Menschen, die von der Politik die Lösung ihrer Probleme erwarten. Haben ihnen nicht Generationen von Politikern aller Parteien vorgegaukelt, Politik könnte das?

Aber jeden Tag wächst die Zahl derer, die etwas anderes sagen. Die Folgendes sagen: Haltet euch raus aus unserem Leben und nehmt die Finger aus unseren Taschen. Dann sorgen wir für uns selbst – in der Familie, unter Freunden und Nachbarn, im Viertel und in der Gemeinde: in unseren eigenen, freiwilligen Zusammenschlüssen.

Kümmert euch um die großen Dinge. Um die aber richtig. Gebt den Frauen die Chance, Kinder und Job vereinbaren zu können. Gebt allen eine gute Ausbildung. Sorgt für innere und äußere Sicherheit. Garantiert allen die gleiche Grundsicherung im hohen Alter und bei Krankheit. Und helft in besonders großer Not.

Vor allem aber: Wagt nicht, uns vorzuschreiben, was wir denken und sagen dürfen. Wir sind das Volk. Ihr sollt uns repräsentieren, nicht kommandieren. Denn ihr lebt von unserem Geld, nicht wir von eurem!

Helmut Kohl ist daran gescheitert. Gerhard Schröder ist dabei, es ihm gleichzutun. Ihren Helfern und Widersachern blüht das gleiche Schicksal. Vom Leben des Volkes haben sie sich Lichtjahre entfernt. Und es fehlt ihnen jegliches Gespür dafür, was Politik und Staat wirklich können und was nicht.

Jeden Morgen steigen sie wieder ins Hamsterrad der Parteipolitik. Jede Nacht sinken sie spät und erschöpft ins Bett. Die meisten rackern sich in dieser Tretmühle redlich ab. Und sind viel zu müde, um zu bemerken, dass es immer nur im Kreis herum geht. Dass sie nie wirklich von der Stelle kommen.

Nur wenn es den einen oder anderen von uns ganz gewaltig aus der Kurve trägt, haben wir plötzlich die Chance, innezuhalten und einmal gründlich über alles nachzudenken. Ich stelle es mir sehr produktiv vor, wenn Politiker, die eine Krise überstanden haben, parteiübergreifend zusammenarbeiten würden.

Der Politik endgültig den Rücken zu kehren wäre vielleicht das Einfachste. Aber aufgeben ist nicht drin. Zumindest für mich nicht. Dann würde ich mich selbst aufgeben. Das liegt mir nicht. Trotz allem, was ich erlebt habe. Ist Politik eine Droge? Wenn ja, dann wäre es eine, zu der ich mich bekenne. Nur meine Familie ist mir wichtiger. Aber wie meine Töchter einst leben werden, will ich politisch darum erst recht mitgestalten.

Im Laufe seiner Tätigkeit lernt ein Politiker viel. Aber niemand bringt ihm am Anfang seiner Laufbahn bei, was er am dringendsten braucht: eine klare Vorstellung von dem, was der Staat kann und was Politik darf. Ja, es gibt Parteiprogramme. Aber geben sie auf diese Grundfragen eine Antwort? Zum Teil. Die tagespolitischen Programme hinge-gen halten sich nicht an Grundsätze. Und bekanntlich wird in der Politik mehr geschrieben und geredet als gelesen.

Das macht Politiker so anfällig den Lobbyisten und Experten gegenüber und nährt ihren merkwürdigen Ehrgeiz, diesen möglichst ähnlich zu werden – sofern sie nicht schon Lobbyisten und Experten sind, die von ihren Verbänden in die Parlamente geschickt worden sind, um dort direkten Einfluss auf die Politik zu nehmen. Vier Fünftel der SPD-Bundestagsabgeordneten sind beispielsweise Gewerkschaftsmitglieder.

Nach so vielen Jahren bin ich überzeugt, dass nur deutlich weniger Politik eine deutlich bessere sein kann. Nur deutlich weniger Staat macht ihn in den wichtigen Dingen stark und zuverlässig. Ich bin kein Theoretiker und will es nicht sein. Deshalb ein paar praktische Vorschläge:

Fangen wir mit der Rente an. Machen wir einen Strich unter die ganze Debatte, die sich schon längst im Kreise dreht. Führen wir die Grundrente für alle ein. Alle zahlen in diese staatliche Pflichtversicherung gleich viel ein und kriegen gleich viel raus. Alle, egal ob sie angestellt oder selbststän-dig sind, ob Beamte oder Handwerker, Krankenschwes-tern oder Professoren, Ärzte oder Bauarbeiter, Politiker oder Polizisten, Vorarbeiter oder Manager. Und die Pflichtversicherung geht mit den Beiträgen wie jede echte Versicherung um: Die Beiträge werden angelegt und verzinst wie jede normale Lebensversicherung, anders als jetzt, wo die Renten von heute die Beiträge der Rentner von morgen verschlingen.

Wer nach dem bisherigen System seine Ansprüche erworben hat, muss sie auch erhalten. Es muss also einen Stichtag geben, der die Bezieher der alten und der neuen Rente trennt. Im Übrigen müssen die Pensionen von Beamten und Politikern und alle anderen geldwerten Nebenleistungen entfallen. Die Grundrente sichert das einfache Auskommen im hohen Alter. Wer mehr haben will, muss rechtzeitig privat vorsorgen.

Bei der Krankenversicherung wird es nicht anders sein können. Alle zahlen in eine staatliche Grundsicherung, welche die nötigen ärztlichen Dienste für alle sicherstellt. Darüber hinausgehende Vorsorge kann und muss jeder selbst betreiben.

Bei den Jungtürken

Der Bergmann Alfred Ollesch, mein »Coach« im Bonner Bundestag, war einer der so genannten Jungtürken, die mit Walter Scheel die Ablösung von Erich Mende, dem Ritterkreuzträger und Sprecher vieler Soldaten des Zweiten Weltkrieges, bewirkt hatten. Rudolf Opitz, der im Krieg hinter dem Steuerknüppel von Sturzkampfbombern, den »Stukas«, gesessen hatte, war ein weiterer – wie auch Wolfram Dorn, der Literat. Dieses aufmüpfige Trio fuhr wiederholt nach Moskau, um mit den Sowjets zu reden – ganz gegen die Hallstein-Doktrin und entgegen dem Wunsch von Erich Mende.

Während einer ihrer Unterredungen mit dem jungen Gromyko fragte dieser höflich: »Waren Sie schon einmal in der Sowjetunion?« Opitz erwiderte: »Ja, ich schon, mit einem Stuka.« Erstaunlicherweise nahm ihm Gromyko die Bemerkung nicht übel, sondern ließ sich im Gegenteil sogar noch die Einzelheiten erzählen.

Diese drei Männer brachten mich in eine der wichtigs-ten FDP-Einrichtungen der Sechziger- und Siebzigerjahre, in den Kegelklub »Fall um«. So hatten sie ihn nach dem Manöver genannt, mit dem Mende 1961 der FDP den größten Wahlerfolg von 12,8 Prozent errungen, aber ihr gleichzeitig auch den Spottnamen »Umfaller-Partei« eingebracht hatte. »Mit der Union – ohne Adenauer«, hatte Mende in der Bundestagswahl 1961 versprochen – um den Alten dann doch wieder zum Kanzler zu wählen.

Zum Kegeln ging der Klub einmal im Monat in den »Kessenicher Hof« in Bonn – seiner politischen Tätigkeit jedoch ging er fortwährend nach. Übrigens wurde ich im zweiten Jahr doch glatt der Kegelkönig, obwohl das wahrscheinlich mehr Glück als Können war.

Die zweite »Einschleifmühle« war die Skatrunde, der Wolfgang Mischnick als Ordensmeister vorstand; die dritte, eine regelmäßige Herrenrunde in »Ossis Bar« im alten Bonner Bundeshaus, war von parteiübergreifendem Format. Zum harten Kern zählten Detlef Kleinert (FDP) und Willi Berkhan (SPD). Georg Lebers Sympathie für mich hatte sich auf Berkhan, den Freund Helmut Schmidts, übertragen.

Detlef Kleinert, ein glänzender Redner, der immer frei sprach und seine ellenlangen Sätze und Nebensätze stets zu einem pointierten Abschluss brachte, hätte mehrmals Bundesminister werden können. Seine Antwort war im-mer ein Nein. Er wollte durch seine Anwalts- und Unternehmertätigkeit wirtschaftlich unabhängig bleiben und schreckte wohl auch davor zurück, die Bürde eines solchen Amtes auf sich zu nehmen und seine Freiheit aufzugeben.

Noch lange nach dem Ende der sozial-liberalen Koalition 1982 hörte ich viele FDP-Abgeordnete häufig sagen: »Ja, in vielen politischen Sachfragen ist es mit der CDU/CSU einfacher. Aber mit den Sozis war es schöner. Hatte man sich zusammengerauft, konnte man sich auf sie hundertprozentig verlassen.« Das empfinde ich bis heute so. Wenngleich nicht mehr allzu viele »Sozis« nachwachsen, die das Kaliber von damals haben.

In meiner zweiten Legislaturperiode von 1976 bis 1980 riet mir »Coach« Ollesch: »Herr Kollege Möllemann, suchen Sie sich ein anderes Standbein. In der Bildungspolitik ist doch bald nichts mehr los. Gehen Sie in den Verteidigungsausschuss! Sie sind doch Fallschirmjäger und Reserveoffizier, das macht sich immer gut.« Verteidigungspolitik – mein Gott, davon verstand ich nun rein gar nichts.

Wolfgang Mischnick, der FDP-Fraktionsvorsitzende, der übrigens auch mein Trauzeuge war, rief mich zu einem Gespräch: »Bleiben Sie im Bildungsausschuss und gehen Sie zusätzlich in den Verteidigungsausschuss.« Das tat ich. Ich ging hin und hörte zu. So hielt ich es auch im Bundesfachausschuss für Außen-, Deutschland- und Sicherheitspolitik unter Vorsitz von William Borm. Der wurde geteilt, und Lothar Krall wurde Vorsitzender eines neuen Bundesfachausschusses für Sicherheitspolitik. Den überschüttete ich mit Initiativen und holte kreative Experten heran.

Schließlich wurde Genscher auf mich aufmerksam. Ich folgte seiner Empfehlung und tauschte den Bildungsausschuss gegen den für Außenpolitik. Bald folgte ich Krall als Vorsitzender des Bundesfachausschusses für Sicherheitspolitik und Borm in der Leitung des Arbeitskreises der Fraktion für Außen-, Deutschland-, Europa- und Sicherheitspolitik. Warum William Borm darüber so sauer war, verstand ich erst, als er Jahre später als Mitarbeiter der Stasi aufflog.

Dann gab Walter Scheel seine berühmte Erklärung ab, wonach die Gemeinsamkeiten zwischen zwei Koalitionspartnern irgendwann erschöpft seien. Er hatte beschlossen, Bundespräsident zu werden. Auch eine Delegation junger FDP-Abgeordneter, die ich auf dem FDP-Bundesparteitag 1974 anführte, konnte ihn davon nicht abhalten.

Lauter Holzwege

Den weltweiten Temperaturanstieg um 0,15 Grad Celsius verhindern wir nur dann, wenn alle Länder bis zum Jahr 2100 die Vorgaben des Kyoto-Protokolls erfüllen, sagt der Bericht des Inter-Governmental Panel on Climate Control (IPCC). Nichts dazu beitragen müssen Indien, Ostasien und Südafrika, weil dort die wirtschaftliche Entwicklung Vorrang hat. Wenn wir in Deutschland so weitermachen, werden wir das Kyoto-Protokoll mühelos einhalten, weil der Rest unserer Industrie längst in die oben genannten Regionen ausgewandert ist.

Auf der einen Seite stehen 160000 niedergelassene Ärzte und Zahnärzte, auf der anderen sitzen 180000 Bedienstete der Krankenkassen. Die Verwaltungen der Krankenkassen kosten so viel, wie alle Ärzte an Erträgen verzeichnen. Wo die Politik verspricht, dass der Bürger für öffentliche Leistungen wenig oder gar nichts zu zahlen braucht, wird es für die Allgemeinheit unbezahlbar. Weil stets verschwendet wird, was nichts zu kosten scheint.

Warum ist Aspirin in den Niederlanden billiger als in Deutschland? Ist die Pharma-Industrie dort weniger auf Profit aus als bei uns? Nein. Die Niederländer dürfen Aspirin in jedem Geschäft kaufen, wir nur in Apotheken. Das macht den Kampf gegen das Kopfweh teurer.

Beim Landeanflug auf Las Palmas blickt der Passagier verwirrt auf eine riesige Landschaft aus Plastikdächern. Die Europäische Union subventioniert hier und auch anderswo Treibhäuser für Tomaten und anderes Gemüse. Nach ein, zwei Jahren vergammelt die Billigkonstruktion. Die nächste wird daneben gesetzt und vergammelt bald auch – und so weiter. An den verfallenden Gebäuden führt eine Straße mit Parkbuchten und Kinderspielplätzen vorbei, die die ganze Nacht von teuren Laternen beleuchtet wird. Weit und breit ist kein parkendes Auto zu sehen, und Kinder spielen dort nie. Die kanarischen Behörden wollten nur eine Straße. Aber die gab es in Brüssel nur als Komplettpaket mit Luxusleuchten, Parkbuchten und Kinderspielplätzen. Vor Jahren wurden die Tomatenernten jährlich in die Schluchten im Norden von Gran Canaria gekippt. Die EU-Zuschüsse hatten für die Produktion gereicht – nicht für den Transport aufs Festland.

Für den Anbau von Tabakpflanzen gibt es Steuermittel als Hilfe für Landwirte. Gegen das Rauchen gibt es auch Steuermittel – für Aufklärungskampagnen zum Wohle der Gesundheit. Und Tabakwerbung soll verboten werden. Da freuen sich die internationalen Tabakschmuggler.

Um uns vor dem Kohlendioxid zu retten, gibt es Steuermittel für Strom erzeugende Windkraft- und Solaranlagen. Um die Jobs von Bergleuten zu retten, gibt es Steuermittel zur Stromerzeugung durch die Verbrennung von Kohle, die das Nebenprodukt Kohlendioxid erzeugt.

In spe und a.D.

Von sieben Prozent bei der Bestätigungswahl des Regierungswechsels 1983 war die FDP bei der Bundestagswahl 1987 unter Martin Bangemann, ihrem neuen Vorsitzenden, auf 9,1 Prozent geklettert. »Wer ein weiteres Ministerium verlangt, den mache ich einen Kopf kürzer«, drohte Bangemann dennoch. Tags darauf verlangte ich eines mehr. Der letzte Tag der Verhandlungen war gekommen. Es ging um die Personalentscheidungen.

In der Nähe des alten Bonner Bundeshauses stand ein Gebäude mit vielen kleinen Appartements für Abgeordnete, denen diese bescheidene Unterkunft während ihrer Bonner Tage genügte. Der hübsche Name des Hauses: »Bullenkloster«. Dort schlief ich tief und fest, als mich um drei Uhr früh ein Anruf Bangemanns weckte.

»Herr Möllemann, ich gratuliere! Sie sind jetzt Bundesminister für Sport und Kultur.« So eine Mitteilung macht wach. Aber wie konnte ich meine Bedenken äußern, ohne Gefahr zu laufen, dass das als Nein gewertet werden würde? »Könnte es sein«, fragte ich Bangemann, »dass das nicht mit allen abgestimmt ist? Was sagt Herr Strauß dazu?« Nur keine Bange, signalisierte Bangemann. Das ginge alles in Ordnung.

Um sechs Uhr früh klingelte es erneut: »Sie hatten Recht. Strauß macht nicht mit. Die Kultur gehört den Ländern. Aber Kohl hat mir eben mitgeteilt, dass Sie stattdessen Bundesminister für Bildung und Wissenschaft werden. Die Dame, die das bisher war, muss halt Platz machen.«

»Gibt's auch mehr Geld für das Ministerium?«, schob ich frech nach, da ich wusste, dass über Geld nur für die bisherigen FDP-Ressorts verhandelt worden war, nicht aber für dieses, das erst jetzt von der CDU zur FDP wanderte. »Kommen Sie mir nicht damit, Möllemann, das müssen Sie schon selber rausholen.«

Drei volle Stunden lang war ich also Minister eines Ministeriums gewesen, das es nicht gab – vom Bundesminister in spe direkt zum a.D. Was für eine Blitzkarriere!

Viereinhalb Jahre war ich Staatsminister im Auswärtigen Amt gewesen. Vier Jahre war ich mit Leidenschaft Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. Es waren meine in der Sache vielleicht erfolgreichsten Jahre.

Als ich meine Rundtour durch fast alle Hochschulen begann – Hochschulen, an denen auf studentischer Seite ultralinke Gruppen dominierten -, war ich dort der Buhmann der für sie »falschen« Regierung. Aber schon nach anderthalb Jahren war ich everybody's darling. »Möllemann 1, 2 und 3« bürgerte sich schnell als Kurzform für die »Hochschulsonderprogramme (HSP) eins, zwei und drei« des Bundes und der Länder ein. Der Bund trug für sieben Jahre mit sechs Milliarden DM die Hälfte der gesamten Kosten. Die Länder hatten sich verpflichtet, die neuen Studiengänge, Lehrstühle, Personal- und Sachkosten nach diesen sieben Jahren alleine zu übernehmen.

Streng genommen hätte ich für den Bund so etwas gar nicht tun dürfen, weil das in die alleinige Zuständigkeit der Länder fiel. In vielen Gesprächen gelang es mir aber, diese Mischprogramme zustande zu bringen. Mit der Wirtschaft und den Hochschulen konzipierten wir völlig neue Studiengänge – in der stark nachgefragten Kombination von Wirtschafts- und Geisteswissenschaften. Diese Studiengänge gab es anderswo, aber nicht in Deutschland. Ein schönes Beispiel sind angewandte Wirtschaftssprachen. Früher studierte man an der einen Hochschule Japanisch und an einer anderen Wirtschafts- und Naturwissenschaften. Nun lernte man, sein Wissen als Volkswirt und Ingenieur auf Japanisch an den Mann zu bringen. Die etwa zehn neuen Studiengänge bewährten sich erfreulich schnell und gut.

Das waren Innovationen und Investitionen, die sich sehen lassen konnten. Vor meiner Amtszeit war nichts mehr für Ausbildung und Wissenschaft geschehen, nach meiner Amtszeit war das wieder so.

In einer engen Allianz mit der Wirtschaft, vor allem dem Handwerk, wurden 200 Millionen DM in überbetriebliche Ausbildungsstätten gesteckt. Die aber kamen nicht in die Hände der Funktionäre, wie die Gewerkschaften wollten, sondern blieben in der Verantwortung der Wirtschaft, also dort, wo sie hingehörten.

Die »duale« Ausbildung, die Theorie und Praxis verbindet, ist seit je ein deutsches Markenzeichen, um das uns die Welt beneidet. Jegliche Art der Ausbildung, gerade auch die wissenschaftliche, sollte darum dual werden. Das würde die hierzulande noch große Kluft zwischen Entwicklung und Anwendung schnell und wirkungsvoll schließen und wäre mithin eine der Voraussetzungen für die Rückkehr Deutschlands an die Weltspitze.

Die jungen Menschen müssen früh berufstätig werden, Familien gründen und Ausbildung und Familie miteinander so verbinden können, wie sie es wollen. Ausbildungs-, Bildungs- und Studienkonten aus Bausteinen müssen die starren Zeiten und Fristen ersetzen. Jeder kann dann auswählen, wann und wo er seine Bildungsgutscheine einlöst.

Und natürlich müssen Frauen im Wissenschaftsbetrieb mehr Chancen erhalten. Das hängt mit der eben genannten Wahlfreiheit eng zusammen. Lehrkonten braucht es für die Lehrenden. Das macht ihren Tag flexibel. Dann ist ein großer Nachteil der Frauen schon weg.

Die Berufung einer weiteren Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten versprach damals aber keinen Erfolg. Deshalb richtete ich mit Frau Musso als Leiterin ein eigenes Referat mit eigenem Haushalt und einem einfachen Auftrag ein, der schwer genug war: Welche konkreten Hindernisse gab es für Frauen in der Wirklichkeit des Hochschulalltages? Wie konnten wir sie wegräumen, um den wissenschaftlich begabten Frauen die gleichen Chancen einzuräumen wie ihren männlichen Kollegen?

Alles in allem war es eine großartige Zeit, und wenn uns später auch manches trennte, so vergesse ich doch nicht, wie viel ich zwei Männern verdanke: Fritz Schaumann, der ein Staatssekretär war, wie man ihn sich wünscht, und dem Multitalent Axel Hoffmann, meinem Büroleiter.

Die Macht der Parteien brechen

Die Macht der Parteien brechen? Das sagt ein langjähriger Parteipolitiker? Ja. Politik war schon in der Bonner Republik ein Beruf wie jeder andere geworden. Die Folge: Immer mehr und überall haben sich die Parteien hineingedrängt.

Das Ergebnis: die Posten und Pöstchen verteilenden Posten-Parteien. Um etwas anderes als Posten geht es allzu oft gar nicht mehr, und ohne das Postenverteilen geht gar nichts mehr.

Daran ist übrigens das »Projekt 18« mehr als an allem anderen gescheitert. Ich weiß, wovon ich rede. Viel zu lange habe ich mich in diesem Gestrüpp bewegen müssen, um dieses oder jenes in der Sache durchzusetzen. Gerade deshalb ist es an der Zeit, auch hier Klartext zu reden.

Die Versuchung ist groß. Soll jemand seinen Posten als Abgeordneter oder als angestellter Parteifunktionär für andere freimachen, dann sucht man in Ministerien, nachgeordneten Behörden, anderen staatlichen und halbstaatlichen Stellen – jedenfalls in einem Laden, der von Steuermitteln lebt – etwas in der Preislage Passendes. Was die bedenkliche Folge hat, dass auch den Tüchtigen ein schlechter Ruf vorauseilt, wenn sie von Parteien in Positionen gebracht werden, die dann für Parteilose zu ihrem Ärger nicht mehr zu haben sind.

Weithin bekannt ist der Einfluss, den die Parteien durch ihre Sitze in den Aufsichts- und Beratungsgremien über die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten ausüben. Weniger oft hören die Menschen von den unzähligen Sitzen in Vorständen und Aufsichtsräten staatseige-ner oder staatlich bestimmter Betriebe. Zwar hat die FDP wiederholt den Rückzug der Parteien von dort verlangt. Aber in der Praxis sitzen auch bekannte und weniger bekannte FDP-Politiker gern da, obwohl die Macht zwischen CDU/CSU und SPD fest und unverrückbar aufgeteilt ist.

Wer bei ARD und ZDF als Journalist der FDP angehört, hat es schwer, selbst wenn er seine Partei in der Regel schlechter behandelt als seine schwarzen und roten Kollegen die ihre.

Die Bezahlung der Parlamentarier und Regierungsmitglieder gehört ebenfalls auf den Prüfstand. Denn je weniger Staat durch weniger Politik wir verwirklichen, desto weniger oft und lang müssen Abgeordnete zu Sitzungen zusammentreten. Die Mitglieder von Regierungen sollten allerdings so bezahlt werden wie Führungspersonen in Wirtschaft und Gesellschaft auch. Sonst kriegen wir keine besseren als die, die wir haben.

Jedenfalls trete ich dafür ein, dass Politiker wie alle anderen Bürger in die staatlichen Grundsicherungen, die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung einzahlen – und für alles andere selbst sorgen müssen wie alle anderen auch. Fort mit den heutigen Abfindungen, Superpensionen und wer weiß noch welchen Nebenleistungen. Wer aus der Politik ausscheidet, muss dort wieder anknüpfen, wo er vorher war, oder sich etwas Neues suchen – wie jedermann.

Das heutige System ist undurchsichtig. Es gibt Geld für Büro und Mitarbeiter im Parlament und im Wahlkreis, den Freifahrtschein für die Bahn, eine Rente, Übergangsgeld bei Ausscheiden und, und, und. Nur noch eine Hand voll Spitzenexperten blickt da noch durch.

Diese gefährliche Entwicklung müssen wir umkehren. Am besten fangen wir Politiker bei uns selbst an, dort, wo es uns ganz persönlich betrifft, bei dem, was ich hier Politikergehälter nennen möchte. Denn der korrekte Begriff »Diäten« trägt nicht zur Klarheit bei. Die meisten denken bei Diät ans Abnehmen, nicht aber ans Nehmen, wovon nämlich erst dann die Rede ist, wenn eine Erhöhung der Abgeordnetendiäten zur Debatte steht.

Mein Vorschlag: Alle Abgeordneten erhalten einen Pauschalbetrag für ihre Arbeit, mit dem sie alles selbst finanzieren. (Die Expertenkommission Landtag NRW geht in diese Richtung, wenn auch nicht so weit.) Über die Verwendung der Gelder legen sie dann öffentlich Rechnung ab, nämlich übers Internet, auf der Homepage der Abgeordneten. Das schafft Klarheit und Wahrheit. Und Verbindung zum wirklichen Leben.

Erst wenn die Parteien keine Posten mehr verteilen dürfen, werden sie unabhängig genug sein, um für die Verwirklichung ihrer politischen Ziele zu kämpfen. Das wird dazu führen, dass künftig mehr Menschen da sind, für die Politik nicht nur ein Job ist wie jeder andere, und die bereit sind, sich in der Politik zu engagieren. Mir mag man alles Mögliche nachsagen. Aber ich bin aus reinem Spaß an der Freude in die Politik gekommen: um Politik zu machen und durchzusetzen, nicht um die Lücke zwischen den Segnungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) und der Rente zu schließen.

Dass die real existierenden Parteien selbst daran gehen, sich gründlich zu erneuern, ist nach allen Erfahrungen we-nig wahrscheinlich. Selbst die am Anfang wirklich anderen Grünen haben sich am Ende den etablierten Parteien angepasst – nicht umgekehrt.

Wer den ernsthaften Versuch unternehmen will, eine neue Partei zu gründen, muss deshalb eine andere Art von Par-tei gründen, vielleicht eine, die sich gar nicht Partei nennt und auch keine im bisherigen Sinne ist. Da ist vieles denkbar, ohne dass man mit den Vorschriften des Parteiengesetzes in Konflikt käme. Wie wäre es zum Beispiel mit Zusammenschlüssen von lauter direkt gewählten Abgeordneten (Bürgermeistern und Landräten) zu jeweils einer Fraktion in den Parlamenten der Gemeinden und Städte, der Länder und des Bundes – oder auch in Europa?

Politiker aus allen Parteien könnten übrigens eine Arbeitsgemeinschaft gründen, die sich nach diesem Modell zusammensetzt. Sie hätten da viele Möglichkeiten, ohne ihre Parteien verlassen zu müssen, und könnten Themen, die ihre Parteiführungen nicht anpacken wollen, weil sie ihnen zu heiß sind, öffentlich diskutieren. Überdies wären alle Mitglieder einer solchen Arbeitsgemeinschaft in der Lage, identische Initiativen in ihren Parteien einzubringen: in deren Fraktionen und Parteitagen. Verbündete in gesellschaftlichen Gruppen ließen sich finden, und zweifellos würde man die Aufmerksamkeit der Medien wecken. Und wenn das alles nichts nutzt – wer weiß, was aus einer solchen Zusammenarbeit entstehen kann?

Als ich auf dem FDP-Bundesparteitag in Nürnberg 2000 zum ersten Mal über meine Idee vom »Projekt 18« sprach, setzte ich mich zur Verblüffung vieler für die Abschaffung des Zwei-Stimmen-Wahlrechts, des so genannten Stimmen-Splittings, ein. Ich stellte die alte Behauptung infrage, dass dieses Wahlrecht der FDP genutzt habe. Ob in Stimmenzahlen, könne niemand beweisen. Und seelisch habe es die FDP in ihrem eigenen Verständnis zu einer »Partei der zweiten Wahl« verkommen lassen.

Im heutigen System wird die Hälfte der Abgeordneten der Parlamente über so genannte Parteienlisten gewählt. Die Wähler können keinen Einfluss darauf nehmen, wel-che Kandidaten auf diese Listen kommen oder nicht. Und sie können auch unter den Kandidaten, die die Parteien auf diese Listen setzen, nicht auswählen. Das müssen wir ändern, oder die Politik ändert sich nicht.

Dort in Nürnberg auch gleich noch für ein Mehrheitswahlrecht einzutreten schien mir dann doch etwas zu kühn. Doch ich bin dafür, es zu tun, weil ich sicher bin, dass der Zwang heilsam ist, im Wahlkreis Kandidaten finden zu müssen, die ihrer selbst wegen gewählt werden. Im Mehrheitswahlrecht ist in jedem Wahlkreis der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Die Parteien würden statt gehorsamer Parteisoldaten solche Kandidaten aufstellen müssen, die von den Wählern respektiert werden. Und: In den Wahlkreisen können dann unabhängige Persönlichkeiten antreten, die keiner Partei verpflichtet sein müssen!

Die Zusammensetzung der Parlamente würde eine andere sein. Menschen würden in die Politik gehen, die das Leben kennen. Parteiapparate und ihre Apparatschiks würden ihre Macht über diejenigen Kandidaten verlieren, die von den Wählern der Wahlkreise in die Parlamente entsandt worden sind. Der so genannte Fraktionszwang, so abstimmen zu müssen, wie die Führung es will, hätte keine Zukunft mehr.

Wer geht weshalb in die Politik? Das ist für mich heute die Kernfrage überhaupt. Ein bestimmter Typus von Berufspolitiker hat nämlich in den letzten dreißig Jahren sehr auffällig zugenommen. Er studiert, tritt früh in die Jugendorganisation einer Partei ein, wird mitunter noch vor dem Studienabschluss Assistent eines Abgeordneten und folgt ihm als Abgeordneter selbst nach.

Dazu kommen jene, die nach dem Studium Funktionäre von Gewerkschaften und anderen Verbänden und dann Abgeordnete werden. Allen ist gemeinsam, dass sie sich selbst nie im normalen Berufsleben bewähren mussten. Eine verheerende Voraussetzung für einen Politiker, der in Berlin ja ohnehin Lichtjahre vom Leben der Menschen und von ihren tagtäglichen Sorgen und Wünschen entfernt ist.

Bundeskanzler und Ministerpräsidenten sollten, wie heute bereits viele (Ober-)Bürgermeister, direkt vom Volk gewählt werden. Dass Massenmedien auch jetzt schon Personen stärker herausstellen als Inhalte, ist nur noch ein zusätzliches Argument. Entscheidend ist die Verantwortung, die in der direkten Wahl klar zuzuordnen ist, während sie bei der indirekten verwischt wird. Direkt gewählte Regierungschefs brauchen als Gegenüber Parlamente, die die Regierungen tatsächlich kontrollieren. Parlamente mit direkt gewählten Abgeordneten werden das besser tun. Denn sie werden sich in ihrem Wahlkreis regelmäßig für das zu verantworten haben, was sie im Parlament tun oder lassen.

Regierungschefs und Abgeordnete werden sich um ihre Wähler und deren Anliegen viel zuverlässiger kümmern, wenn sie wissen, dass ihnen jederzeit ein Volksbegehren droht.

Den heutigen Zustand könnte man polemisch so beschreiben: Die Regierungen halten sich Fraktionen, die Fraktionen halten sich Parteien, und die Parteien halten sich Mitglieder, die den Wählerinnen und Wählern ihre Blankostimmen abluchsen.

Rücktritte und Pensionsansprüche

»Wäre Willy Brandt Mitglied der FDP«, erklärte Walter Scheel mit ernster Miene in der gemeinsamen Sitzung von Bundesvorstand und Bundestagsfraktion, »dann hätte er nicht zurücktreten müssen.« Das war 1974. Im Bundestag ging ich zu Willy Brandt hinüber. Ich kämpfte mit den Tränen, als ich ihn fragte, warum er sich zum Rücktritt entschlossen habe. Der scheidende Kanzler legte mir begütigend die Hand auf die Schulter. »Junger Mann«, sagte er, »das wird sich Ihnen erst mit zunehmendem Alter und anderen Erfahrungen erschließen.«

Während Georg Lebers Amtszeit als Verteidigungsminister war ich Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. »Schorsch« Leber, ein sozialdemokratisches Urgestein, dem es gelang, die deutsche Arbeiterbewegung mit der Bundeswehr zu versöhnen, hat mein Bild vom »Sozi« nachhaltig geprägt. Wir mochten uns, ohne dass wir uns je näher kamen. In der Nacht vor seinem Rücktritt aber rief er mich zu meiner völligen Überraschung an: »Ich glaube, ich scheide aus dem Amt. Aber ich möchte auch Ihre Meinung hören. Muss ich nicht dafür geradestehen, dass mein Abwehrdienst Grundrechte gebrochen hat? Ich bin das der deutschen Demokratie doch schuldig, auch wenn ich persönlich nichts falsch gemacht habe.« Ja, das war ein großer Rücktritt.

Abends um zehn ging ich mit meinem Kollegen Klaus Beckmann, dem viel zu früh verstorbenen Bundestagsabgeordneten der nordrhein-westfälischen FDP, zu Otto Graf Lambsdorff. Eine halbe Stunde nach Mitternacht begleiteten wir ihn ins Bundeskanzleramt, wo er Bundeskanzler Helmut Kohl seinen Rücktritt als Bundesminister für Wirtschaft bekannt gab. Wegen der Parteispendenaffäre war das unvermeidbar geworden. Bis nach Mitternacht wurde gewartet, weil der anbrechende Tag der Stichtag für die nächsthöhere Stufe von Lambsdorffs Politikerpension war.

Noch bevor er seinen Pensionsanspruch erwarb, wur-de Wolfram Dorn als Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesinnenministers Genscher zum Rücktritt gezwungen. Innerparteiliche Konkurrenten hatten ihm vorgeworfen, vertrauliche Informationen an die Illustrierte Quick weitergeleitet zu haben. Dorn hatte zwar einen Beratervertrag mit dem Bauer-Verlag. Aber das war erlaubt. Von den Vorwürfen blieb später nichts übrig. Doch da hatten die Intriganten schon gewonnen: Dorn hatte nicht Bundesminister des Innern werden können, als Genscher Walter Scheel im Außenamt ablöste.

Lambsdorff war rechtskräftig wegen illegaler Parteienfinanzierung verurteilt und ein Jahr später zum FDP-Bundesvorsitzenden gewählt worden. Das war er noch, als ich während eines Urlaubs mit meiner Familie in Südamerika von meiner eigenen Torheit eingeholt wurde. Ich hatte mich für die Idee eines Chips für Einkaufswagen eingesetzt. Leider stammte sie von meinem Schwager. Das wurde mir nun zum Vorwurf gemacht. Heute weiß ich: Ich hätte sofort nach Deutschland zurückkehren und mich öffentlich entschuldigen müssen. Und die Sache wäre erledigt gewesen. Stattdessen versuchte ich, mich herauszureden. Das war ein Fehler.

Aber ich hatte auf Lambsdorff gehört. Er hatte mir geraten, bis zum Dreikönigstag im Urlaub zu bleiben. Bis dahin würde sich die Sache totlaufen. Ich hätte sofort zurückkommen sollen, riet Genscher mir im Nachhinein – und gab mir zugleich den Rat zum Rücktritt.

Krieg und Frieden

Ein Pazifist bin ich wahrlich nicht. Das wäre bei einem Reserveoffizier der Fallschirmjäger ja vielleicht auch seltsam, oder? Gerade deshalb graut mir, wenn ich sehe, wie Staatsmänner mit Krieg und Frieden so unbedacht zu hantieren scheinen wie Kinder mit Feuerzeug und Streichhölzern.

Ich weiß, der Vergleich hinkt. Es sind keine Kinder. Es sind keine Feuerzeuge und Streichhölzer. Und die Staatsmänner wie ihre Experten verfügen über riesige Analyse- und Planungsmaschinerien, die ihnen das gute Gefühl geben, alles im Griff zu haben.

»Vom Kriege«, das berühmte Buch von Clausewitz, feiert Neuauflagen. Der Klassiker der Strategie gehört in vielen Militärakademien zur Pflichtlektüre. Zu Beginn des neuen Jahrtausends wird es wieder »normal«, vom Krieg als der zulässigen Fortsetzung der Politik zu reden. Die Berichte und Kommentare der Medien »plaudern« jedenfalls viel öfter von Kriegsvorbereitungen, als die Schrecken jedes Krieges kritisch zu beleuchten und die Frage ernsthaft aufzuwerfen, wann er erlaubt ist und wann nicht.

Viele Berichte und Kommentare sind unüberhörbar von Kriegsbegeisterung erfüllt. Die neuesten – scheinbar hochpräzisen – Waffen der USA lösen unübersehbar Bewunderung aus. Das Ganze wird ja auch in Bilder gebracht, die so »sauber« und brillant aussehen, als entstammten sie einem der erfolgreichen Hollywoodstreifen der letzten Jahre.

Die neue Militärdoktrin der USA vom Präventivkrieg ist die Rückkehr zum alten Lehrsatz, wonach »Angriff die beste Verteidigung« ist. Diese Änderung der US-Militärdoktrin ist keine Folge des 11. September 2001: Sie wurde ein halbes Jahr vorher zum ersten Mal in ein offizielles Regierungsdokument aufgenommen.