Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molden Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

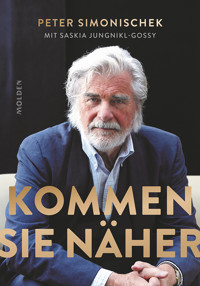

Peter Simonischek ist einer der vielseitigsten Schauspieler im deutschen Sprachraum, einer der letzten großen Stars. Burgschauspieler, Filmstar, Lebemann, er steht auf dem Zenit seines Schaffens, erntet, was er die Jahre zuvor gesät hat, er hat viel gesehen, noch mehr erlebt und ja, er hatte im Leben richtig viel Glück. Und dann ist plötzlich alles anders: Eine Diagnose zwingt ihn zur Auseinandersetzung mit seinem Leben und dem Tod. Gemeinsam mit der Autorin Saskia Jungnikl-Gossy stellt Peter Simonischek seine Lebensthemen auf den Prüfstand. Er kommt sich und seinem Publikum näher – und schenkt uns ein mutiges Buch über das Weitermachen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 136

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

PETER SIMONISCHEK

MIT SASKIA JUNGNIKL-GOSSY

KOMMEN SIE NÄHER

WARUM DIESES BUCH

„Mein bisher letztes Buch ist einige Jahre her und die Frage kam immer näher: Wann schreibst du weiter? Es gab für mich keinen Grund, noch eines nachzuschreiben, bis zu dem Moment, wo unsere gewohnte Welt zu brennen begann. Als Pandora begann, ihren Tonkrug nun über uns auszuschütten. Es sollte sich zeigen, dass wir nicht noch einmal davongekommen waren.

Was dieser Nachttopf für mich persönlich bedeutet, was er an Unerwartetem und Herausforderndem für mich bereithält, davon erzählt dieses Buch.“

Peter Simonischek (1946–2023)

UND PLÖTZLICH IST DA APPLAUS. Er füllt den Platz vor dem Burgtheater, er greift um sich, er breitet sich in den Volksgarten, über den Ring bis zum Rathausplatz aus. Trauergäste, Touristen, Anteilnehmende, Familien mit Kindern, Jugendliche, die auf Parkbänken sitzen und nun aufstehen, sie alle klatschen. Es ist ein ehrenvolles, schweigendes, minutenlanges Klatschen.

Der letzte Applaus für einen der ganz Großen.

Es ist eine besondere Würdigung, die es in dieser Form nur in Wien gibt, nur im Burgtheater, dem traditionsreichsten Haus in einem mit Theatertradition vollem Land. Eine letzte Ehre, die man erweisen kann, ein letztes großes Dankeschön für alles, was der Kunst und den Menschen gegeben wurde, und es ist symbolhaft für den Schock und die Lücke, die sein Ableben hinterlässt: Peter Simonischek ist tot.

Burgschauspieler, Filmstar, Lebemann, dieser vielseitige Schauspieler, einer der letzten großen Stars. Beherrscher so vieler Bühnen, unbändig in seinen Rollen.

An diesem Tag im Juni 2023 trägt das Burgtheater Schwarz. Leuchtfeuer weisen den Weg. Ein einfacher Holzsarg, ein schlichtes schwarzes Holzkreuz. Der Applaus, der seinen letzten Weg begleitet, als der Sarg die Burg verlässt und weggefahren wird.

Wer war dieser Peter Simonischek im Leben?

Und wer war er im Tod?

Die gemeinsame Reise von Simonischek und mir beginnt ein halbes Jahr zuvor. Ab Dezember 2022 telefonieren wir, es folgen viele Treffen, intensive Gespräche.

Ein Buch wollen wir schreiben, da sind wir uns sicher, eines, das ihn zeigt, seinen Blick auf die Welt. Das sein Wissen weitergibt, nach einer lebenslangen Karriere.

Glück. Unglück.

Reich beschenkt im Leben, muss er sich plötzlich dem Unglück stellen.

Wer sind wir in Anbetracht der Endlichkeit?

Auf manche Fragen gibt es keine Antwort, auf manche den Versuch einer Antwort.

Dieses Buch ist in den letzten Monaten vor seinem Tod entstanden. Er sollte es in Händen halten können, so war es gedacht, doch es kam anders. Wenige Tage nachdem ich ihm die fertige Fassung vorgelesen hatte, starb er im Kreis seiner Familie.

Dieses Buch gibt wieder, was er sagen wollte, was ihm wichtig war, noch mitzuteilen. Es ist sein Vermächtnis.

Die Burg, das sind vor allem die Menschen dort. So hat er es mir gegenüber einmal ausgedrückt. Nun fehlt einer von ihnen. Sein Tod hinterlässt eine große Leere. Sie wird nicht zu füllen sein.

Erkerzimmer in Simonischeks Wohnung

Wien, 2023

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Nachwort

Danke

Thank you for reading!

SECHS MONATE ZUVOR, Jahreswechsel 2023. Wir treffen einander in Wien. Peter Simonischek sitzt im Kaminzimmer seiner Wohnung, der Tisch steht in einem Erker.

Es gab Zeiten, da hab ich zu meiner Frau gesagt, wir haben so viel Glück. So unglaublich viel Glück. So einfach kommt doch niemand davon. Irgendwer wird die Scheiße auslöffeln müssen.

Simonischek rührt Kandiszucker in seinen Schwarztee. Draußen beginnt es zu dämmern.

Wer hätte gedacht, dass ich das selbst bin, oder?, fragt er dann.

Peter Simonischek ist einer der vielseitigsten Schauspieler im deutschen Sprachraum, einer der letzten großen Stars. Er steht auf dem Zenit seines Schaffens, erntet, was er die Jahre zuvor gesät hat. Er hat viel gesehen, noch mehr erlebt und ja, er hatte im Leben richtig viel Glück – und plötzlich großes Pech.

Im Jänner 2022 hat Simonischek Corona. Im April noch einmal. Sein langjähriger vertrauter Arzt sagt: Machen wir doch sicherheitshalber ein Lungenröntgen, nach zweimal Corona, nur um zu schauen, ob da eh nichts ist. Auf dem Röntgen sieht man auf dem rechten Lungenflügel einen hellen Fleck.

Das muss nichts heißen, sagt der Arzt.

Ich hab mir überhaupt nicht gedacht, dass es etwas Arges sein könnte, sagt Simonischek.

Glück.

Er soll Cortison nehmen, eine hohe Dosis, 50 Milligramm am Tag. Nach sechs Wochen ist der Schatten noch immer da. Die Untersuchungen werden ausgeweitet.

Die Ärztin sitzt ihm gegenüber, sie sagt: Lungenkrebs. Inoperabel. Chemotherapie, Immuntherapie.

Waaaaas??!

Peter Simonischek sieht mich an.

Das hab ich geantwortet. Einfach nur ein langgezogenes, lautes: Waaaas??

Was soll man da begreifen?

SIMONISCHEK SCHENKT TEE NACH. Draußen ist Winter, drinnen ist es angenehm warm. Die Wohnung, in der Simonischek und seine Frau Brigitte Karner wohnen, ist gemütlich. Auf jene Art, wie Wohnungen gemütlich sind, wenn man ihre Bewohner darin erkennt. In einer Ecke steht ein Kamin. Das Feuer brennt herunter, ich soll Holz nachlegen, Simonischek beobachtet mich genau. Er dirigiert die Anordnung der Scheite. Zum Glück bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen, Feuer machen kann ich. Er ist zufrieden.

Wir treffen einander heute zum ersten Mal persönlich. Bisher war Simonischek für mich ausschließlich Burgschauspieler, Jedermann, Theaterstar. Ich habe ihn auf der Bühne gesehen und im Fernsehen. Ich mochte ihn, aber ich kannte ihn nicht.

In den kommenden Monaten werden wir einander oft treffen und sehr viel miteinander reden. Ab heute wird es persönlich.

Im Raum ist es still, man hört nur das Knacken und Knistern des Feuers. Simonischek sieht gut aus. Selbst jetzt. Ein bisschen eingefallen, er hat im vergangenen Jahr über 15 Kilogramm abgenommen. Schlohweiße Haare, Fünftagebart. Er ist fast zwei Meter groß.

Eine enorme Präsenz.

Einnehmende, kluge, wache Augen. Sein Lachen wirkt ehrlich und sarkastisch zugleich. Er trinkt seinen Tee ohne Milch, nur mit etwas Kandiszucker.

Die Hand mit der massiven Teekanne zittert.

Vielleicht ist die Kanne schwer, vielleicht hat er sie unglücklich in die Hand genommen, vielleicht ist es einfach nur die Müdigkeit. Vielleicht ist das Zittern nicht echt.

Ich frage mich das, zumindest am Anfang, als ich ihn noch nicht gut kenne. Es ist keine Unterstellung, es ist ein Kompliment.

Simonischek kann sein, wer immer er mag.

Für die anderen.

Seit fast sechzig Jahren ist er Schauspieler. Was macht das mit einem? Simonischek sollte Zahntechniker werden, das war zumindest die Vorstellung des Vaters. Doch der Teenager wusste, was er machen wollte: Schauspielen. Er hat diese Karriere durchgesetzt, ist heimlich nach Graz in die Schauspielschule gegangen, gegen den Widerstand der Eltern. Und was für eine Karriere das war.

Er beendet die Schauspielschule nach zwei Jahren, ein Jahr vor Ende, weil er ein Engagement in St. Gallen hat. Anschließend wechselt er oft und rasch die Theater, zwei Jahre Bern, zwei Jahre Darmstadt, drei Jahre Düsseldorf – und schließlich der Sprung nach Berlin zu Peter Stein an die legendäre Schaubühne. 1999 geht er nach Wien, ans Burgtheater, wo er Ensemblemitglied, 2019 Ehrenmitglied wurde. Ihm gelingt, was kaum jemandem gelingt, nämlich sowohl als Theater- und auch als Filmschauspieler zu bestehen.

So könnte man jetzt sein Leben in diesem Buch erzählen. Als Abfolge seiner Erfolge, derer es genügend gibt.

Und doch ist das nur selten richtig. Denn das Leben ist viel mehr, und vor allem ist es das Dazwischen. Es sind die Tiefen, die Schwierigkeiten, das Hadern und Wiederaufstehen, das zeigt, wer man ist.

Glück. Unglück.

Was sicher ist: Simonischek ist ein großer Komödiant. Ihm zuzuhören ist ein Vergnügen und das gilt selbst, wenn er die banalsten Dinge erzählt. Da sitzen Worte, Gestik, Mimik, Lautmalerei. Manchmal betont er Wörter, indem er mit seinem Gehstock im Takt auf den Boden klopft. Der Mann weiß um Dramatik. Ein Mensch, der die Bühne der Festspiele in Salzburg beherrscht, der als Jedermann den ganzen Domplatz aufweckt und in Spannung hält, so ein Mann beherrscht doch sicher einen einzelnen Tisch in seiner Wohnung mit nur einem Gegenüber. Und doch: Vielleicht ist das sogar schwieriger.

Wer ist Peter Simonischek, wenn ihm die Bühne genommen wird?

Absicht und Absichtslosigkeit.

Davon wird das Schauspiel beherrscht, und Simonischek weiß das wie kaum ein anderer. Wenn man keine Absicht im Spiel mehr erkennt, wenn es einfach läuft, dann, sagt Simonischek, steigt das Herz eine Etage höher, dann euphorisiert es Spieler und Zuseher, dann ist es magisch.

Wie man dorthin kommt?

Ich weiß es nicht, sagt Simonischek. Und wieder taucht der Gedanke auf: Kann man ihm das glauben?

Peter Simonischek als Jedermann

Salzburger Festspiele, 2002–2009

Es ist das Wesen des Schauspiels, dass es ein Publikum braucht. Der Schauspieler braucht sein Gegenüber. Ein Schauspiel ohne Zuseher läuft ins Leere, eine Darstellung braucht ihre Resonanz, die wohlwollende, die ablehnende. Ein Witz braucht ein Lachen, sonst gilt er als keiner, oder?

Simonischek ist kein Freund davon, den Zusehenden auf der Bühne alle Arbeit abzunehmen. Manchmal versteht das Publikum eben nicht gleich. Muss auch nicht gleich verstehen. Manchmal braucht es ein bisschen, um zu begreifen.

Doch dann, wenn man es gut macht, werden die Hälse im Zuschauerraum immer länger. Simonischek streckt den Hals in die Länge. Diese Aufmerksamkeit muss erarbeitet werden. Aber wenn man sie hat! Er klopft mit seinem Stock auf den Boden. Dann muss man nur in der Situation sein. Dann muss man nur spielen.

Also spielt er. Simonischek schlüpft in Rollen, als wären sie seine zweite Haut. Wenn er Geschichten erzählt, ist er einmal der Erzähler. Dann plötzlich verkörpert er innerhalb seiner Geschichte die Rolle eines alten steirischen Männchens. Abgelöst von einer herrischen Frau. Wieder der Erzähler. Er wechselt von einer Rolle zur nächsten und man folgt ihm nach, denn was er erzählt und wie er es macht, es ist alles real.

Wann ist Simonischek er selbst?

Man glaubt ihm den Tiroler Bergdörfler, Nathan den Weisen und einen Berliner Geschäftsmann innerhalb weniger Momente. Was ist wahr? Und bei manchen Dingen, die er erzählt, bleibt man hängen, weil man nicht genau weiß, was man glauben soll.

Wie trennt man Simonischek, den Menschen, von Simonischek, dem Tragöden? Ist das überhaupt möglich?

Simonischek kann weinen, wenn er möchte, lachen, wenn er sich danach fühlt, und Unsicherheit vortäuschen, wo keine ist. Es ist schwierig, ihn zu durchschauen.

Und natürlich kann er zittern, wenn er das möchte.

Vielleicht möchte er aber gar nicht.

Denn Simonischek ist auch, wer er im Moment ist.

Für sich selbst.

Da geht es ihm wie jedem anderen Menschen. Er ist auf sich zurückgeworfen. Da gab es diese Diagnose und dann gab es Fachbegriffe, Ärztevokabular, Krankenhauszimmer, Infusionen, Chemotherapie, Immuntherapie. Es ist der Anfang vom Ende und er weiß das.

Was zählt, wenn man mit der Endlichkeit konfrontiert wird?

Simonischek muss sich dem Tod stellen, seiner Endlichkeit, und diesmal ist es kein Spiel auf der Bühne. Diesmal verhandelt er mit sich selbst.

Das hier ist die Geschichte einer Annäherung.

Der unsrigen an ihn.

Und der von Simonischek an sich selbst.

Simonischek als Winfried in „Toni Erdmann“ mit seiner Filmtochter Sandra Hüller

Bester Darsteller – Europäischer Filmpreis, 2016

IM JAHR 2016 steht Peter Maria Simonischek auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Vermutlich gibt es kein richtiges Alter, um den Zenit seines beruflichen Schaffens zu erreichen, aber Simonischek war damals gerade siebzig Jahre alt geworden und das scheint eine gute Zahl zu sein. Im Sinne von: Der Weg ist das Ziel. Mit siebzig bleiben einem im Normalfall noch einige Jahre und Jahrzehnte, um den Erfolg zu genießen, ohne dem Druck standhalten zu müssen, ihn auch zu bewahren. Steht man zu früh ganz oben, scheint jede Abweichung ein Misserfolg. Bei Simonischek bauten sich die Stufen seiner Karriere kontinuierlich aufeinander auf. Simonischek, der Schauspieler, hat nie keinen Erfolg. Er spielt sich konsequent in die Köpfe und das Bewusstsein der Menschen. Und gerade, als es daran geht, den Erfolg zu ernten, kommt Toni Erdmann.

Der Film, in dem Simonischek den Sozialromantiker Winfried spielt, der sich seiner entfremdeten Tochter Ines, verkörpert von Sandra Hüller, mit Scherzen und in lustiger Aufmachung anzunähern versucht. Toni Erdmann schlägt ein.

Simonischek erlangt nun eine neue Dimension internationaler Anerkennung. Er ist der erste Österreicher überhaupt, der den Europäischen Filmpreis als bester Darsteller gewinnt. Die Tragikomödie wird für den Golden Globe, den Oscar, den Critics’ Choice Movie Award, den César und den British Academy Film Award nominiert. Er gewinnt den FIPRESCI-Preis in Cannes, den Deutschen Filmpreis – und das sind nur einige Preise von vielen.

Bei der Oscarverleihung 2017 darf er nicht mit über den roten Teppich gehen, Regisseurin Maren Ade darf nur eine Person als Begleitung auf den Red Carpet mitnehmen. Simonischek lässt seiner Kollegin Hüller den Vortritt. Aufregend ist es für ihn trotzdem. Dass sie den Oscar nicht gewinnen, wurmt ihn etwas. Das ist wie beim Lotto: Wenn du schon fünf Richtige hast, dann willst du die Million. Zu diesem Zeitpunkt ist Simonischek seit fast fünfzig Jahren Schauspieler.

Im Frühjahr 1967 fährt der Zwanzigjährige mit seinem Fahrrad von der Grazer Messe aus, wo er gerade beim Ausstellungsaufbau jobbt, zur Aufnahmeprüfung an die Grazer Schauspielschule. Er trägt einen Monolog aus dem Verschwender von Ferdinand Raimund vor. Im Anschluss bekommt er zu hören: „Weil wir uns in Ihrem Falle alle einig sind, brauchen Sie nicht auf das Ergebnis zu warten, wir sagen Ihnen jetzt:

Wir empfehlen Ihnen, diesen Beruf zu ergreifen.“

Ich war in einem Gefühlstaumel. Nach all den Jahren der Bevormundung und Einengung konnte zum ersten Mal eine Zeit in meinem Leben beginnen, die mir gehörte. Nur der Weg dorthin … der Weg, meine Revolte, war nach österreichischer Art: privat und heimlich.

Er erzählt seinen Eltern nichts davon. Sie glauben, er studiert Architektur – doch davon später mehr.

Für Simonischek jedenfalls war schon sehr früh klar, was er im Leben machen will.

Toni-Erdmann-Premiere in Cannes

Internationale Filmfestspiele Cannes, 2016

„Wenn ich heute auftrete, das ist die völlige Befreiung.“

Peter Simonischek

Ich wusste mit 16 Jahren, dass ich Schauspieler werden wollte. Nachdem ich in Graz im Schauspielhaus war. Das wurde im Jahr 1962 wiedereröffnet, nachdem es im Krieg zerbombt worden war. Jedenfalls hat mein Vater Karten gekauft und ich hab dort eine Aufführung von „Hamlet“ gesehen. Als ich danach wieder nach Hause ging, war ich in heller Aufregung. Ich war hin und weg von dem Ganzen.

Ich wusste: Das will ich!

Das will ich.

Und nichts anderes.

Nichts.

Ich war komplett euphorisiert. Es war, als hätte der Blitz eingeschlagen. Ich sehe heute noch bestimmte Szenen vor mir. Hauptsächlich deswegen, weil Helmuth Lohner Hamlet spielte und Lohner ein so guter Schauspieler war. Und die Inszenierung von Fritz Zecha war toll. „Hamlet“ ist auch kein langweiliges Stück, wenn man das gut macht, es ist ja ein Krimi. Da kann man den Stoff gar nicht nacherzählen, das ist wie fünf Stücke ineinander gewebt.

Hat ihn dieses Gefühl je wieder verlassen?

Nein. Bis heute nicht. Wenn ich heute auftrete, das ist die völlige Befreiung.

Wir hatten mal einen Theater-Workshop, als ich an der Schaubühne war, und da sollten wir Angst spielen. Und ich dachte nur, hä? Angst? Ich hab keine Angst. Ich verstehe das Konzept von Angst gar nicht. Dabei ist meine Branche dafür doch prädestiniert, die Auftritte, das Bestehen vor dem Publikum, das Lampenfieber. Aber das hatte ich nie.

Aufregung, ja. Aber Angst nie. Auftreten, zu spielen, das ist für mich eine Befreiung.

Wie ist das heute mit der Angst?

Heute hab ich Angst, aber vor anderen Dingen. Vor dem Sterben, ja, vor dem Sterben hab ich Angst. Vor dem Tod nicht. Wenn der einmal da ist, dann ist das Schlimmste überstanden.

Simonischek schaut aus dem Fenster. Der Tee wird kalt.

Am Moskauer Künstlertheater spielte Simonischek im „Kirschgarten“ von Anton Tschechow in einem Gastspiel der Schaubühne den Gajew – den Leichtsinn schlechthin. Inszeniert hatte Peter Stein das Stück im Jahr 1989.

NATHAN – EINE ANEKDOTE