Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Versatil Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Las cosas más bellas pueden ser las más horripilantes 1878. Harriet acaba de llegar a Finton Hall para trabajar como criada. Mientras la bella Clara Gethin languidece, su marido, un popular diputado, se encuentra en Londres. El humor errático y cambiante de la señora, así como el extraño comportamiento que tiene hacia su bebé, inquieta a Harriet, pero la fascinación y la devoción que siente por su señora la llevan a justificar cualquier cosa que haga. Sin embargo, ese no es el único enigma que encierra Finton Halll: los perturbadores objetos y cuadros esparcidos por la lujosa casa, las bellas y reservadas sirvientas, que parecen sorprendidas y resentidas por la presencia de Harriet, y el señor ausente, cuyo esperado regreso la llena de pavor. Cuando Harriet descubra la verdad de lo que sucede en la casa, no tendrá más remedio que romper con todo, pero la sombra de Finton Hall es tan alargada que puede amenazar incluso su libertad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 575

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

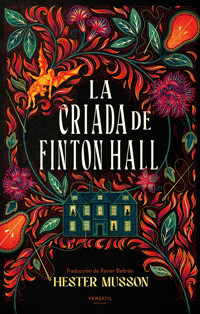

Título original: The Beholders

©️ 2024 Hester Musson

____________________

Traducción: Xavier Beltrán

Diseño de la cubierta e ilustración © Andrew Davis

___________________

1.ª edición: febrero 2024

____________________

Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:

© 2024: Ediciones Versátil S.L.

Calle Muntaner, 423 piso 2

08021 Barcelona

www.ed-versatil.com

____________________

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.

«Hay quien dice que es necesario tener buen ojo, pero creo que cualquier ojo que vea es capaz de distinguir si unas trenzas están rectas o si han quedado algo torcidas».

La doncella de una dama: sus deberes y cómo llevarlos a cabo (1878)

«De repente aparece el trono del Caos».

El paraíso perdido, de John Milton (1674) (1878)

London Evening Standard: EL ASESINATO DEL HIJO DE LOS GETHIN

Martes, 25 de junio de 1878

Hoy en el Tribunal Penal Central de Inglaterra se ha interrumpido un proceso judicial debido al alboroto que se ha desatado tras un giro inesperado en el juicio de los Gethin. Ayer se acusó a la señora Clara Gethin, la esposa del diputado Ralph Gethin, de haber asesinado a su hijo y de haber arrojado el cuerpo al río Támesis.

En el momento en que se ha desatado el alboroto, la acusación estaba interrogando a una antigua criada de los Gethin, que había trabajado en Finton Hall. El tribunal asistía al inquietante relato de cómo trataba la señora Gethin a su hijo cuando unos gritos de la galería del público han provocado que la señora Gethin se girase hacia la fuente del escándalo. Una joven chillaba de manera incoherente el nombre del niño asesinado. En cuanto la señora Gethin ha visto que dos agentes se llevaban a la mujer de la sala, se ha girado hacia el tribunal y ha decidido romper su silencio.

FEBRERO

Miércoles, 27 de febrero

He recibido una carta de Madre, como era de esperar.

Querida Harriet:

Te doy las gracias por el dinero que nos enviaste la semana pasada; habría sido mejor para todos si lo hubieras traído tú misma, en persona. Tu carta me ha preocupado, no voy a fingir lo contrario, y sabes por qué. ¿Qué les voy a decir a tu padre y a tus hermanas?

Debes saber que tu padre no se encuentra mejor. Ayer el doctor me llevó aparte para decirme que sus pulmones se han debilitado hasta el punto de que quizá le sea imposible trabajar durante varios meses, si es que llega a poder en algún momento. Los últimos años en la cantera han hecho mella en él… Yo siempre he dicho que excavar los campos en busca de piedras no traería nada bueno, y ahora me han contado que también pretenden construir una siderurgia. Sería mucho mejor para tu familia. Tu hermana pequeña entrará como criada en la recocina de Beechwood, pero ya sabes lo poco que cabe esperar de esa casa. Tu dinero servirá por lo menos para pagar los delantales y las cofias que necesita. El resto habrá que guardarlo para el doctor. James Stanworth, que siempre ha sido muy bueno con nosotros, se marcha a América, y no podemos fiarnos para siempre de la bondad de lady Stanworth.

De no haber sido porque William te está esperando, daría las gracias por que hayas encontrado tan buen lugar. Le he preguntado al nuevo mayordomo de Beechwood si conoce al señor y a la señora Gethin (he fingido preguntar por el hijo del primo de tu padre, esa es la desdichada posición en la que me has puesto), y me ha dicho que en Londres se habla largo y tendido de las buenas obras del señor Gethin en lo referente al campo y a sus trabajadores, con sus ideas modernas. Pero no hay motivo alguno para que sigas formando parte del servicio, Harriet. Como bien debes de saber, William será nombrado jardinero jefe y dispondrá de la cabaña de Mill Lane. Podrías intentar consolar a tu padre y darnos a todos tranquilidad mental. Solamente espero que no te hayas perdido de vista a ti misma. William sigue siendo muy amable y encantador con nosotros, pero esa es otra cosa de la que no podemos fiarnos eternamente.

Con cariño,

Madre

MARZO

Viernes, 1 de marzo

Me encuentro en el suelo de la alacena, así que, si alguien entra en la cocina, no me verá. En el armario hay un cajón donde guardo esta libreta, pero le buscaré un nuevo escondrijo ahora que en sus páginas hay algo que merece la pena leer. Es perfecta y pesada, con las tapas verdes, y una parte de mí teme que quiera caer en mejores manos. He esperado a tener un minuto de calma o a que sucediese algo que fuera digno de interrumpir la preciosa blancura de la página, pero en Finton Hall no hay paz ni interés de ningún tipo. De ahí que haya comenzado a escribir con esta sinceridad, garabateando a toda prisa todo cuanto me viene a la mente, sentada entre un saco de remolachas y una vieja lechera. La señora B. me regaló la libreta en Gloucester Square, aproximadamente un mes antes de fallecer. Me dijo que mi escritura mejoraría si empezaba un diario que mostrarle. Pensé que tan solo quería enterarse de primera mano de los chismes de los criados, pero tal vez debería haberle hecho caso; mi letra está tan apretada y es tan irregular que parece avergonzarse de sí misma.

En estos momentos, debería estar fregando los platos, pero cuando he bajado a la cocina he visto que no había nadie. La señora Clarkson está descansando un poco y Mary está limpiando las habitaciones del piso de arriba, si se puede denominar «limpiar» a lo que hace. Laurence se ha escabullido Dios sabe dónde, probablemente ha ido a tratar con prepotencia al mozo de cuadras, cuando debería estar preparado para abrirles la puerta a los visitantes. Aunque nadie visita la casa. Habrá regresado antes de que la señora Clarkson asome de nuevo su rostro grande y redondo, eso seguro. La señora Clarkson pronuncia su propio nombre con un acento raro. En teoría se debe al tiempo que estuvo trabajando en Francia, pero a mí me hizo sonreír cuando la oí por primera vez, sobre todo porque tiene la cara muy redonda, como si fuera la esfera de un reloj bonito. No debería haberlo hecho. «¿Qué te parece tan divertido, Harriet?», me preguntó. Aunque sonó a: «¿Qué te paguece tan divegtido, Haguiet?», lo cual no ayudó.

***

Alguien ha entrado en la cocina, y no me he levantado de inmediato —me duelen los pies, como si me hubieran dado un buen golpe—, así que ahora ya no puedo hacerlo. No sé de quién se trata. Es una persona muy sigilosa; no dejo de pensar que ya se habrá ido, pero de vez en cuando oigo un suspiro o algún que otro movimiento.

Si me atrapan aquí, me meteré en apuros. La señora Clarkson no se parece tan solo físicamente a la esfera de un reloj: es quien dicta todos nuestros horarios. No sé cómo, pero da la sensación de que devora los minutos como si siempre anduviera con prisas. Por más que trabaje con ahínco, siempre voy atrasada. Duncan, el cochero, dice que es trabajo de la señora Clarkson escoger a los sirvientes de la casa, y que está desencajada porque la señora de la casa me dio trabajo sin comentárselo. Me lo creo. Le encanta decir la maravillosa ama de llaves que es y cómo el señor la contrató en el acto en cuanto la oyó soltarle al afilador de cuchillos una regañina de órdago en su anterior empleo. Sea cual sea la razón, no le caigo bien. Esta mañana, se me ha acercado de puntillas cuando estaba fregando el suelo y ha utilizado un pie para indicarme los lugares donde debía esforzarme más, y luego me ha dado una fuerte patada en la pierna para que me diese prisa. Me he girado y me la he quedado mirando, algo que no le ha gustado en absoluto.

—A mí no me mires con los ojos entornados. —Y luego ha añadido algo en francés—. Hay mucho trabajo que hacer antes de que el señor vuelva a casa.

Siempre tan engreída. Le he respondido que me resultaba mucho más fácil trabajar deprisa si no me asestaban puntapiés. Ha entrecerrado los ojos y me ha dedicado una sonrisa repugnante.

—No nos tendremos que preocupar por ello cuando el señor haya regresado. Ya verás cómo no querrá ver a una muchacha como tú en las plantas de arriba.

Me ha mirado con una extraña maldad y me ha encargado tres nuevas tareas antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. No es la primera vez que dice algo semejante sobre el señor. No sé qué parte de mí le resultará tan espantosa, pero la duda arroja una sombra inquietante sobre mi estancia en la casa. Lo que siempre me alegra y me endereza el día es limpiar el cuarto de los niños y subirle la comida a Lizzie, la nodriza. Es más agradable que los demás criados, y así tengo ocasión de ver al bebé, que ya me ha conquistado de mil maneras distintas…

***

Alguien ha intentado abrir uno de los cajones atascados del armario. Y luego ha vuelto el silencio.

El trabajo en sí mismo es casi tan duro como era en casa de los Henshaw, aunque es una casa mucho más grande, desde luego, y yo prefiero limpiar objetos bonitos que las habitaciones viejas, oscuras y malolientes de la otra casona. Lo que hay en las plantas de arriba es precioso; cada estancia luce un color distinto que eclipsa todos los demás, así que cuando estoy en la sala del desayuno creo que jamás podré ser feliz sin verme envuelta en amarillo y cuando estoy en el salón principal no concibo que haya nada más precioso que contemplar que el azul; ese tipo de azul que vemos en el ocaso, oscuro e intenso, pero con cierta luz. Cubre las paredes y fluye sobre los adornos y los cuadros. Hay una pintura marítima con olas de un azul potente que rompen contra las rocas —«Primera imagen de América», se llama—, y cada vez que la contemplo me asombra la facilidad con que James Stanworth puede marcharse y ver lugares como aquel, mientras que yo sigo atrapada quitándole el polvo a un cuadro. Es tan probable que yo viaje a América como que vuele hasta la luna.

En estos momentos, estamos poniendo la casa patas arriba, quitando las alfombras y descolgando las pinturas para poder limpiar como Dios manda, así que he estado tan cerca de los cuadros que habría podido darle un beso a alguno de los retratos… Hay un chiquillo negro con librea azul y un collar metálico en el cuello, así como un caballero con unos ojos del azul claro que me encantaría ver en realidad en un rostro auténtico. Solo el retrato de la señora parece fuera de lugar, pues es más pequeño y lleva un vestido verde…

***

¡Era ella la que estaba en la cocina! La señora Gethin. Dios sabe qué hacía husmeando por allí. Justo cuando he comenzado a escribir sobre ella, ha empezado a tararear para sí, y me he inclinado hacia delante lo justo para atisbar sus faldas. De seda marrón oscuro, claramente impropias de una criada. Me ha parecido que me convertía en un ratón que asoma la cabeza por un agujero a la espera de la llegada de un gato. El corazón me ha empezado a martillear. Ya se ha marchado.

Antes he escrito que aquí no sucede nada interesante, pero no es cierto, solo que no la he visto desde que llegué, no desde que fue a visitar a la señora B. El señor está en Londres, es un miembro del Parlamento, así que en la casa solo está la señora. Me da muchísimo miedo que se haya olvidado de mí y que no vuelva a verla nunca —en esta casa, las plantas de arriba y la de abajo son dos mundos distintos—, y que solamente me quede su retrato que contemplar, como he hecho antes. Hace tiempo, el cuadro se encontraba en el salón de Gloucester Square, y me costaba apartar los ojos del lienzo; en él, la señora tendrá unos dieciséis años, lleva un vestido verde de gasa y está sentada en un rincón de un jardín bajo el sol, una escena tan preciosa que el mero hecho de observarla me calentaba la piel. Pero era su expresión lo que me dejaba absorta, como si esperase ver algo que fuera tan maravilloso como imposible, como el final de un arcoíris o un elefante. De hecho, hubo una vez en que miré hacia atrás —jamás se lo contaré a nadie— y me llevé una decepción al no ver más que el anodino reloj de pared y los apliques que necesitaban que los limpiara.

El cuadro lo pintaron en Italia, y esa es la razón por la que la luz es tan cálida. La señora B. me contó que la señora Gethin forma parte de una familia de alta alcurnia que se vio obligada a trasladarse a otro país porque perdieron todo su dinero, y, cuando sus padres murieron, se fue a Gloucester Square a vivir con la señora B. No sé qué vínculo las une, pero son parientes. Me comprime el corazón un poco que la muchacha de verde haya terminado aquí. No querría verla en estas estancias, mirando por las mismas ventanas que yo. Ni siquiera vemos arcoíris normales y corrientes. Creo que piensa lo mismo que yo. Annie ya era la cocinera antes de que yo llegase a la casa y me contó que la señora Gethin y la señora B. riñeron porque la señora B. pensaba que no debía casarse con el señor Gethin. Lo único que sé es que nunca ha venido a visitarla desde que se casó. Hasta que el verano pasado le mandó una nota y le propuso que tomaran el té juntas.

Más tarde

Otra persona ha entrado en la cocina, así que he dado un salto rápido para incorporarme y he escondido mis útiles de escritura detrás de un plato, en el fondo de un estante. Al hacerlo, he derribado una jarra, que ha caído al suelo. No se ha roto, a Dios gracias, pero ya no he podido seguir escondida. Mary ha venido enseguida a preguntarme qué estaba haciendo, y le he contestado que estaba buscando dónde guardaban la arena para las cacerolas grandes. Me ha dicho que no había ninguna cacerola grande por fregar, eso era cierto, así que le he respondido que se me había ocurrido que a lo mejor tendría que fregar una en algún momento y quería familiarizarme con todo.

Mary tiene cara de ratita, pero es muy guapa, si eso no resulta demasiado extraño. Tiene el pelo castaño y una nariz delicada y puntiaguda, así como ojillos pequeños y brillantes. Y ni una sola peca, a diferencia de mí. Casi puedo imaginármela husmeando el aire con el hocico y los bigotes para intentar descubrir qué es lo que estaba haciendo. Es un poco más joven que yo, creo que tiene diecisiete años, aunque es mi superiora, ahora que yo también trabajo aquí, y siempre está vigilante. Fue ella quien la semana pasada me enseñó la casa. «Aquí está la recocina» o «Aquí está el zaguán», me dijo mientras me miraba como si estuviera diciendo algo distinto. Siempre se dirige a mí de esa forma, como si no pudiera creer mi presencia en la casa, y tal vez sea así, pues es la sobrina de la señora Clarkson.

Me parece extraño estar escribiendo sobre ella en esta libreta cuando debería estar arriba compartiendo habitación. Es arriesgado, como si estuviera contándole todo esto a una persona que sé que es incapaz de guardar un secreto. Ni siquiera sé a quién le dirijo mis palabras, ahora que la señora B. ya no está. Ha sido la primera ocasión que he tenido de ponerme de nuevo a escribir; he merodeado por la oscuridad con una vela, con cuidado para no tirar nada al suelo. Todo el mundo se ha acostado ya, así que en la mesa de los criados solo estoy yo, en un inestable haz de luz, como tantas otras noches, pues la señora Clarkson siempre me da labores que hacer después de cenar y luego tengo que fregar hasta casi la madrugada. Dice que cualquier muchacha a la que ella ha enseñado lo habría terminado todo a las nueve y que si soy lenta es porque soy torpe. Lo cierto es que en esta casa soy una criada encargada de no pocas funciones. Tengo las manos casi tan agrietadas y encallecidas como en casa de los Henshaw. Pero ahora me avergonzaría coser un botón en los puños de la señora Gethin, por más que en Gloucester Square también viera entonces lo rojos que tenía los dedos contra la piel blanca y las venas azules de su muñeca. Jamás había estado tan cerca de una dama y recuerdo sentirme tan embelesada como cuando era pequeña y me regalaron una muñeca. Tocar el dobladillo de su vestido perfecto y recolocarle el bonete a placer llenaba mi corazoncito de un fervor casi religioso y de un deseo feroz de protegerla.

En casa de la señora B. no eran habituales las visitas. Creo que Annie pensaba que recibir una visita, y nada menos que dos veces, era una injusticia. Resopló abiertamente cuando cogió un libro de recetas de un estante para preparar unas galletas decoradas con elegancia (y juraría haber visto telarañas). Su arrebato de furia me hizo reír, lo cual me ayudó mucho, porque estaba nerviosa ante la posibilidad de conocer a la muchacha del cuadro. Por aquel entonces, yo solo había trabajado en una casa de huéspedes y nunca había servido a una dama —solo a la señora B., que estaba como un cencerro, así que no contaba—.

No lo hice nada mal. No se me cayó nada al suelo ni golpeé los muebles. La señora Gethin, que ya se había casado, no tenía dieciséis años, por supuesto. Más bien veintiséis, y lucía un vestido holgado y gris que casi ocultaba su estado; yo me di cuenta porque, como era muy tímida, no dejé de bajar la vista y al final reparé en su barriga ligeramente hinchada. Lo que vi en su rostro me confirmó que seguía siendo bella y joven, pero que estaba preocupada. Cuando les llevé el té, estaba hablando con la señora B. sobre su doncella. No me enteré de qué había pasado exactamente, pero sin duda había habido algún malentendido y la señora había acudido a Londres para buscarla. Pensé que era conmovedor que se tomara tantas molestias por una criada.

Cuando regresé para recoger los platos, la señora B. estaba tocando al piano una pieza triste con cierta torpeza. La historia de la doncella la había afectado (aunque más tarde me dijo que la señora Gethin solo le había referido vagamente lo sucedido). La señora Gethin estaba con los ojos clavados en la alfombra. Parecía un tanto demacrada, pero podría deberse a la forma de tocar de la señora B. Pasé la vista de ella al cuadro; era imposible no comparar los mismos rasgos después de tantos años y bajo una luz distinta. Estaba tan quieta que daba la impresión de que no era consciente de mi presencia, pero al mirar atrás vi que me estaba mirando fijamente. Me puso tan nerviosa que me quedé paralizada, medio inclinada sobre la mesa para recoger la bandeja, y las palabras salieron en tromba de mi boca.

—A menudo me he preguntado, señora…

Su expresión no cambió.

—A menudo me he preguntado qué estaba mirando en ese cuadro.

Se quedó observando el retrato durante tanto rato que pensé que se había olvidado de mí. Cuando sus ojos se clavaron de nuevo en los míos, algo había cambiado en los suyos, eran como dos pozos negros después de haber arrojado una piedra.

—No me acuerdo. ¿Qué crees que estoy mirando?

Su pregunta me puso más nerviosa todavía. Una palabra horrible me inundó la cabeza hasta el punto de que era o pronunciarla o guardar silencio. Terminé mascullándola.

—Un elefante, quizá.

Su carcajada, repentina y sumamente traviesa, sobresaltó a la señora B., que seguía tocando. La anciana miró hacia nosotras y se rio sin comprender. Noté cómo me ruborizaba.

—Me refiero a algo parecido a eso. A algo que a nadie se le ocurriría nunca. —Supe que mi propia voz sonaba enfurruñada—. Es solo que… me gustaría ver qué era eso que la hacía observarlo de esa forma, nada más. Señora.

Cogí la bandeja cuando la señora B. se dirigió a nosotras y salí huyendo hacia la cocina. Más tarde, en la puerta principal por la que se marchaba, la señora Gethin me dejó boquiabierta al ponerme una mano en el brazo.

—Gracias por fijarte en mi viejo retrato.

Su rostro parecía menos demacrado y sus ojos habían recobrado el brillo del cuadro.

—Me da la impresión de que durante mucho tiempo he tenido una amiga y no lo sabía. Como si todavía fuese…

No acabó la frase, se limitó a sonreír ligeramente como para responder a su propia absurdez. En cuanto se hubo marchado, me quedé contemplando el retrato con más atención. Me carcomía que fuese incapaz de recordar lo que estaba mirando en esa escena, pero la idea de que pudiéramos ser amigas se desplegó en mi interior como una rosa diminuta, hermosa y delicada.

Al cabo de unos pocos días, regresó. No había encontrado a su criada desaparecida y estaba muy cansada. Ese día yo no estaba de buen humor. William había escrito para decir que iba a hacerse con el puesto de jardinero cuando el señor Noakes se jubilase en primavera. Eso significaba que nos podríamos casar mucho antes de lo esperado. Annie abrió las provisiones de brandi de la señora B. para celebrarlo (a la mañana siguiente, vomité en la jofaina), pero no pude decirle que la carta de él había sido una sorpresa y no de las agradables; yo misma seguía impactada. Esa noche, tumbada en la cama, analicé todos mis pensamientos en busca del culpable de esa situación. Durante la Pascua no me había sentido diferente. Él era el mismo de siempre: grande, franco, tierno a veces. No recuerdo una época sin él. Al principio fue como un hermano mayor y después… No sé cuándo ocurrió el cambio. Es como si durante toda mi vida hubiéramos aceptado lo inevitable. Algún día, cuando pudiera mantenernos, nos casaríamos y tendríamos hijos. Algún día.

Creo que fue la muchacha del cuadro vestida de verde la que me obligó a admitir lo poco preparada que estoy para volver a casa y casarme. La expresión que tiene en el cuadro… Por primera vez, me negaba a contemplar la pintura. La carta de William debería haberme insuflado la misma esperanza en los ojos, pero no era así, y por eso me sentía culpable. Y aún me siento, como si hubiera fracasado en algo importante. Cuando la señora Gethin regresó, la contemplé tanto como pude, como si así fuera a encontrar una respuesta en la versión mayor de aquel cuadro, algo que explicara mis sentimientos o que me aconsejara qué hacer. Su rostro agobiado no me ofreció demasiado consuelo, pero me generó más curiosidad hacia lo que le sucedía. Me parecía que sus cargas eran dignas merecedoras de mi atención; más importantes y con más significado de todo lo que pudiera ofrecerme vivir en Mill Lane, en una cabaña con William. En el momento en que llegó, la señora B. estaba acostada —ya enferma por aquel entonces— y, cuando llevé el té, la señora Gethin recorría la estancia de un lado a otro y jugueteaba con los botones de su manga izquierda. Y fui más valiente de lo que había sido nunca.

—¿Puedo ayudarla, señora?

Se detuvo y miró hacia mí. Le hice señas.

—Ah.

Tomó asiento abruptamente en el sofá y extendió el brazo. Yo también debí sentarme en el extremo, y me embargó una sensación extraña y fiera al sujetarle la muñeca. El puño estaba rígido y había que coser el botón. Cuidar a la señora B. era un placer, así como evitar que pasara frío y limpiarle las migas que no podía evitar que le cayeran encima, pero aquello fue distinto. La calidad de la persona de la señora Gethin, su piel suave y su aroma cálido, parecía agitar el aire que la envolvía con una música oculta. Al arreglarle aquel minúsculo pedazo de su vestuario, me sentí como la criada de una diosa.

—¿Eres feliz aquí?

La pregunta surgió de la nada. Ahora creo que quizá solo se debió a que la mujer estaba enormemente preocupada por los apuros de su propia criada.

—Sí, señora, mucho.

Me daba mucha vergüenza mirarla, pero notaba cómo ella clavaba los ojos en mí.

—¿Qué harás cuando lady Berrington ya no esté con nosotros?

Nadie había hablado nunca con tanta sinceridad acerca de la muerte de la señora B. Me descolocó un poco.

—Pues debería volver a casa, señora…

Había querido añadir «y casarme», pero aquellas dos palabras murieron en mi garganta.

—¿Deberías?

Su atención se aguzó.

—¿Hay alguna razón especial para ello?

Respiré hondo y se lo conté.

—Voy a casarme, señora.

El hilo por fin consiguió afianzar el botón, pero no la solté. La mayoría de la gente sonríe y me desea lo mejor cuando se lo digo. Pero la señora Gethin no lo hizo. Se inclinó un poco hacia delante.

—¿No es lo que deseas?

—¡Sí, sí, señora!

Le solté el puño al instante y levanté la vista. Una especie de temor me había apresado.

—¡De veras! Ha sido un compromiso muy largo, y yo… Es que…

Mis ojos, como si tuvieran vida propia, se dirigieron hacia la muchacha de verde. La señora Gethin también observó el retrato y luego se volvió hacia mí de nuevo. Me horrorizó notar cómo me ardían las lágrimas. Al cabo de unos segundos, me había cogido la mano —la suya era suave como la seda— y se había acercado a mí. Después de un breve silencio, habló en voz baja.

—Piénsalo bien. Tu vida es tuya. Debes hacer lo que desees. Si acaso…

Se giró hacia el cuadro en busca de inspiración. Yo contuve la respiración, me asustaba que pudiera soltarme la mano.

—Si te encuentras en una situación… en la que alguien te retrata, por ejemplo, y hay algo fuera del marco que te llama…

Levantó los dedos hacia mi barbilla e inclinó ligeramente mi rostro hacia el suyo.

—Por todos los cielos, debes perseguirlo.

Me miró con tanta ternura y sinceridad que creo que me habría echado a llorar y le habría contado lo de la carta de William y mi extraña reticencia si la señora B. no hubiera elegido ese preciso instante para entrar en la sala.

La señora Gethin regresó a Finton Hall poco después, y ya no volví a verla. Enterré sus palabras en mi corazón a modo de tesoro. A veces las extraigo para analizarlas e intentar descubrir su significado, aunque sé que jamás podré hacerles caso. Mi mundo es distinto al suyo. Le escribí a William que no podía dejar a la señora B. en lo que probablemente fuese la enfermedad que acabaría con ella e hice cuanto estuvo en mis manos para mantener con vida a la anciana; por su bien, por supuesto, pero también por el mío. Me pasé horas leyéndole a John Milton y contándole chismes a los pies de su cama para evitar que su vieja mente se apagase. Annie creía que yo pretendía que me dejase algo en su testamento.

Y más o menos cuando me dio este diario fue cuando la señora B. me contó que había una vacante de criada en Finton Hall. Recuerdo sonreír para mis adentros; aun moribunda quería tener un papel en la vida de los demás. Pero cuando me incliné sobre la cama y le cogí la mano para hablar con ella y recordarle el acuerdo con William, vi que sus ojos ya no irradiaban su brillo habitual. Me miraba con una franqueza que me dejó sin habla.

—Contigo estará a salvo. Tú cuidarás de ella. Y conseguirás que se reponga y vuelva a ser la que era.

Fueron unas palabras muy extrañas, incluso para ella. Asentí como hacía siempre, pero me cogió la mano y me la apretó con una fuerza que me sorprendió. Sus ojos no parecían suyos y me observaban de forma muy rara.

—Prométemelo, Harriet.

Asentí de nuevo. ¿Qué iba a hacer si no? Su urgencia me provocó un estremecimiento de algo parecido al miedo. A menudo he pensado en ello. ¿Cómo era posible que una dama como la señora Gethin, que vivía en Finton Hall, no estuviera a salvo? Pero en esos instantes me sumergí en el embrujo de la señora B. Recordé la sensación de gracia y propósito que experimenté por el mero hecho de coserle el botón a la señora Gethin, como si algo me hubiese indicado que necesitaba protección. No hice nada al respecto hasta poco después de la muerte de la señora B., cuando la señora Gethin mandó una carta con órdenes para que le llevase el retrato, como si yo ya hubiera aceptado el puesto. En su misiva decía que estaría encantada de ver tanto el retrato como a mí una vez más. Un cuadro y las extravagancias de una anciana son razones absurdas para aceptar un trabajo, lo sé. Volver a casa junto a William es una cuestión de tiempo, no una posibilidad, pero la idea de empaquetar el cuadro con ese rostro y no llevarlo hasta la mujer que había posado para el pintor, y que vivía en Finton Hall, enrareció el aire.

Y aquí estoy ahora, igual que el retrato, en una sala de estar mucho más grande, y no he vuelto a ver un atisbo de la señora hasta hoy. Empiezo a preguntarme si imaginé su amabilidad. Si no sale a dar una vuelta en carruaje o a pasear, suele quedarse en sus aposentos. Mary dice que es una mujer complicada, que cambia constantemente de opinión y que inventa normas que no tienen sentido alguno —hay que encender esa vela en su cuarto pero nunca aquella otra, no hay que tocar los libros de la biblioteca, etcétera—. Me pareció que añadiría algo más, algo peor sobre la señora, pero se detuvo. No me molesté en preguntárselo. Esperar a encontrarme nuevamente con la señora Gethin me ha vuelto escueta en el trato con los demás criados, pues no me interesan, e impaciente por trabajar, como si me hubieran prometido algo más que las labores propias de una criada. Sé lo ridículo que suena. Las cartas de perplejidad de William solo sirven para que me aferre a este lugar con más terquedad.

No encuentro las ganas de ir a la cama. Hay mucho silencio. En casa de la señora B. siempre había alguien trajinando o un carruaje pasando por delante en cualquier momento de la noche. Y sonaban chasquidos y traqueteos en la casa contigua. Aquí el silencio se regodea. Es como si el mundo se hubiera callado para que yo pueda oír mis pensamientos. Tengo la impresión de que el silencio ha hecho acto de presencia para que escuche.

Si pienso eso es que debo de estar muy cansada. Las horas que paso escribiendo hacen mella en mí. Es el trayecto arriba el que estoy postergando; todavía no me he acostumbrado a los rincones y a las escaleras y a los largos pasadizos. Desde fuera, Finton Hall parece salida de un cuento de hadas. Cuando me trajeron hasta aquí desde la estación con un carruaje de dos ruedas, después de millas y más millas sin encontrar nada más que pequeñas granjas y cabañas humildes, no pude apartar la vista de las torrecillas y chimeneas y hiedras trepadoras. Me parece extraño estar en un lugar que está tan alejado de todo. Y tan silencioso. Al subir las escaleras de noche para irme a la cama, creo que mis movimientos van a provocar algo, a alterar la oscuridad como si fuera el lecho de un río. Y me pongo a pensar en el cieno que se revuelve y enturbia las aguas mientras unas criaturas de barro surgen de sus escondrijos. Preferiría hacerme un ovillo aquí abajo, donde todavía se conserva cierto calor. Siempre y cuando pueda quedarme sentada, me trae sin cuidado que diez monstruos y una docena de locos brinquen desde el horno.

Domingo, 3 de marzo

La señora B. decía que si le prestas atención a algo bonito es probable que te cuente un secreto; no creo que se refiriese a un secreto que te fuera a manchar de sangre un dedo. En el salón hay un armario de curiosidades que, cuando me pongo a limpiar, termino observando durante demasiado tiempo. Contiene incluso un elefante diminuto, tallado en mármol, que me hizo balbucir cuando lo vi por primera vez al recordar lo que le había dicho a la señora en la casa de Gloucester Square. También hay un inquietante retrato en miniatura en que tan solo se ve el ojo izquierdo de una persona y la zona que lo rodea; según Mary, es el ojo de un amante. La expresión de su rostro es indescifrable porque no se ve entero, pero a mí no me cabe ninguna duda de que ese ojo me sigue de forma poco amistosa. Lo he colocado detrás de un pisapapeles de cristal con una mariposa real en el interior, espero que nadie se dé cuenta. Y, desde que llegué, he admirado sin cesar un objeto con forma de rombo, que cuenta con unas joyas preciosas pero parece no servir para nada. Hoy, mientras lo limpiaba, debo de haber accionado algo, porque de pronto se ha levantado un cuchillo, que me ha provocado un grito y un corte en la mano. Mary me ha ayudado a limpiarme. Me ha comentado que es el señor quien colecciona todas esas cosas, que son de distintas partes del mundo, y que también es él el responsable de que la casa sea tan bonita, ya lo era mucho antes de casarse. Antes de dedicarse a la política, se dedicaba a la minería del carbón, y, en palabras de Mary —que siempre suenan robadas a otra persona—, tuvo que comprarse una esposa de cara a la galería. También debe de haber seleccionado él los cuadros, que, aunque son bellos, no siempre resultan agradables de cerca. No sé por qué nadie querría contemplar a diario volcanes que cubren de ceniza ardiente a la gente, escenas de batalla ensangrentadas o el mismísimo infierno repleto de almas torturadas. Hay muchas caras gritando en silencio desde las paredes.

El señor no es el único misterio. Anoche, durante la cena, me interesé por la criada de la señora, a la que fue a buscar por Londres. La señora Clarkson me dijo que no me metiese en lo que no me incumbía y Mary cortó tan fuerte la carne que el cuchillo hizo chirriar el plato.

Martes, 5 de marzo

Lo odio. Odio el trabajo, a la gente, incluso la casa, con tantos pasadizos silenciosos y ojos frenéticos que observan sin parar. Odio las esculturas de caballos encabritados o de ninfas atrapadas que parecen colocadas a propósito para sobresaltarme. El señor tiene buen gusto, pero no trata con amabilidad a los criados que deben acarrear carbón y agua durante todo el día arriba y abajo. He decidido escribirlo aquí porque no hay nadie con quien pueda hablar a quien le fuese a importar lo más mínimo. Si la señora Clarkson es la primera en advertir el desaguisado, hace cuanto le place al respecto. Esta mañana, cuando llevaba carbón hacia la sala del desayuno, he oído gritos y risas, y Mary ha bajado las escaleras a toda prisa. Debería haber estado barriendo la sala del desayuno y la de la cena —que, para ser una casa tan grande como esta, nunca he visto a nadie usarlas—, pero me he dado cuenta de que en realidad solo trabaja cuando su tía la está vigilando. Me encontraba en el rellano de las escaleras traseras y me he girado, sorprendida, cuando Laurence también ha pasado junto a mí a toda prisa y ha derribado el cubo de carbón con la pierna. Se ha golpeado la espinilla, y espero que se haya hecho daño. El carbón ha salido volando por todas partes. El cubo se ha roto y ha caído por las escaleras, así que estaba convencida de que Cararreloj aparecería hecha un basilisco y me acusaría una vez más de ser una torpe. Laurence ha soltado una maldición y ha seguido a Mary, que se reía mientras recorría el pasillo. Yo estaba tan cansada que me he sentado en el suelo y me he puesto a llorar.

Limpiar el desastre supondrá una eternidad. He recogido el carbón —las escaleras, las paredes y yo misma hemos terminado cubiertas de polvo negruzco— y he llevado el cubo a la cocina. Los dos estaban ahí, haciéndose muecas a mis espaldas, lo he notado. No sé cómo es posible que no me haya percatado antes. No me extraña que Mary siempre esté atenta y me observe, celosa como una gata. Y Laurence…, en fin, es igual que los demás criados. Alto y apuesto, como los caros atizadores de hierro del salón que son una tortura de limpiar, pero mucho más inútil. Cuando llegué, me miró de arriba abajo, me observó de punta a punta —tiene las cejas y las pestañas tan claras que son casi blancas, lo cual es bastante inquietante cuando te mira—, y me acordé del antiguo criado de Beechwood. Según William, se acostaba con todo lo que se movía en cuanto tenía una oportunidad. Comparado con William, Laurence es una marioneta con ropa formal. Su pañuelo verde empapado en colonia no forma parte de su librea, como tampoco el anillo enorme en el dedo meñique con el que siempre juguetea. Y sé por Mary que el señor lo sacó de una casucha cuando era pequeño para formarlo como paje. Ojalá no se hubiera molestado.

Ahora tengo polvo de carbón en la funda de la almohada. Otra cosa que limpiar, diantres.

Más tarde

Quizá sea positivo no tener a nadie a quien contarle lo que pienso. De lo contrario, ahora me estaría tragando mis propias palabras. Seguía de mal humor y, al bajar las escaleras para empezar a limpiar el carbón derramado y doblar una esquina, me he encontrado a Laurence a cuatro patas en las escaleras rodeado de cepillos y baldes. Iba cubierto de la cabeza a los pies con delantales blancos y pedazos de ropa de cama vieja para protegerse la librea del polvo de carbón. Parecía un ángel mancillado.

—Ah.

Me he detenido. Se ha sentado sobre los talones y ha arqueado una ceja.

—Menudo desastre has provocado.

—¿Yo?

Me ha hervido la sangre y he visto su sonrisa demasiado tarde.

—Ah.

Nunca me había quedado a solas con él. Es tan guapo, incluso con un atuendo tan ridículo, que resulta imposible ignorarlo. Tiene el pelo muy rubio y rizado, y, como las cejas y las pestañas casi se funden con la palidez de su piel, parece tallado en mármol como una estatua. He notado cómo me sonrojaba y he dicho lo primero que se me ha ocurrido para enmascararlo.

—Te ayudaré.

Se me ha quedado mirando mientras bajaba reacia las escaleras y me ha señalado con un cepillo.

—Límpiate. Parece que te hayas revolcado con un minero.

He dudado, sin saber qué decir, y él me ha dado un golpecito en la cintura.

—Mira, como si te hubiera cogido por ahí… Y te hubiera apretado bastante justo en…

Como habría hecho Mary —que Dios me asista—, he soltado un grito y he sacudido las manos.

—Para.

Me ha dado otro golpecito con el cepillo.

—Y ahí te ha hecho cosquillas…

—He dicho que pares. Me voy.

Se ha echado a reír y me he puesto a trabajar. He subido al desván, y una parte de mí se ha enfadado conmigo misma por estar sonriendo.

Sábado, 9 de marzo

Tal vez hasta hoy no haya visto por completo a la señora, pero ahora sí que la he oído. Es la noche libre de Mary y se ha ido a alguna parte con Laurence, aunque no me lo ha dicho. No sé por qué no habla con sinceridad. Supongo que está demasiado acostumbrada a ocultárselo a Cararreloj; ya he visto el cuidado que tienen cuando están en las cocinas, donde apenas se miran cuando el ama de llaves anda por ahí. No tengo en tan baja estima a Laurence desde que se encargó de limpiar el desaguisado del carbón. Pese a su arrogancia, lo he visto calentar un chal para Mary cuando entra con las manos heladas por haber estado frotando las escaleras de fuera y coger un hueso cuando Cararreloj no mira para lanzárselo al viejo perro del patio. Quizá Mary sí que tiene motivos para estar celosa, después de todo, más allá de por el físico del sirviente.

Cuando he ido a cerrar las ventanas del salón, me la he encontrado ahí, maquillándose frente al gran espejo. Al ver quién acababa de entrar, ha seguido retocándose la cara y la ha ladeado como si fuera una artista que admira su obra. El rojo era demasiado intenso, en mi opinión, pero estaba muy guapa igualmente, como salida de un retrato, el de una de esas muchachas hermosas con mejillas de color crema y labios pintados que se sientan frente a parterres de flores o a la orilla de un río. Me ha dicho que tenía una cita y me ha lanzado una sonrisa. Después de que se hubiera marchado, me he mirado en el espejo —más pálida que crema y con muchas pecas— y me he visto demacrada. Recuerdo que, un día, William me recorrió la línea de la mandíbula y me dijo que era una pena, porque entre los dos concebiríamos bebés con rasgos muy marcados. Supongo que es cierto. Mi cara está tallada, no pintada, algo que hay que poner a trabajar en lugar de admirar. Dudo de que el colorete o el lápiz de labios fueran a ayudarme. Es extraño sentirse que soy la única anodina en varias millas a la redonda. Por lo general, las que destacan son las criadas guapas. Quizá a eso se refería Cararreloj con lo de «una muchacha como tú» y el señor prefiere criadas hermosas que combinen con sus bellos muebles. Me apostaría algo a que la doncella de la que nadie quiere hablar también era bonita.

Que Mary no esté significa que me ha tocado a mí subirle la cena a la señora. Cararreloj se ha encargado de entregársela, algo que me ha decepcionado tremendamente, pero me ha hecho subir la bandeja hasta su habitación. A medida que nos hemos acercado, hemos oído un canto, y me he quedado tan impresionada que me he detenido en las escaleras. Cararreloj ha resoplado y me ha urgido a darme prisa; es más irascible incluso que Madre. Aunque la canción se ha detenido en cuanto ella ha llamado a la puerta, así que detenerme no habría servido para nada. No sé qué sonaba, no era inglés, pero la calidez de la melodía se ha metido bajo mi piel. Ha sido como ver el sol tras meses de penumbra. Tenía tantísimo sentimiento, tristeza y dulzura a un tiempo, que ha arrojado belleza a todos los momentos oscuros de mi día, como solía hacer su retrato. Incluso esta habitación del desván parece menos lóbrega. Estoy sentada en mi cama, y como Mary no está da igual lo mucho que cruja, con una manta a mi alrededor y la vela en una silla. Esta noche, la jarra agrietada y la jofaina para lavarse y los pedazos de tela raída no son tan lamentables. Y tanto da que tenga las manos entumecidas por el frío y que mi letra se lea todavía peor. Por lo menos puedo escribir sin que Mary me mire; quiere saber qué escribo o por qué escribo. No le he dicho lo que me comentó la señora B., que debería intentar anotarlo todo para que no se me escapara ningún detalle bonito. Nuestra ventanita no ofrece demasiadas vistas por culpa del tejado a dos aguas, pero esta noche la luna resplandece. Y yo también.

Domingo, 10 de marzo

¡La he visto! La he visto al fin, y me he pasado medio atolondrada el resto del día. Estaba quitando el polvo del salón, más bien hacía ver que lo quitaba, pues estaba mirando por la ventana. Las estancias de la parte delantera de la casa cuentan con enormes ventanales, y produce alivio mirar afuera y observar el horizonte. Lleva varios días lloviznando y la niebla envuelve la casa, así que da la impresión de que estamos sumidos en una eternidad brumosa. Pero hoy las nubes de lluvia que avanzaban por el valle parecían velas que navegaban por encima del verdor, y entre ellas ha aparecido una luz dorada. Retazos de tierra dorada. Todo se ha movido, luz y oscuridad que bailaban y danzaban juntas en un terreno gigantesco.

—Buenos días.

He dado un brinco como un resorte. Puede que también haya soltado un gritito. No la he oído entrar, estaba ahí, observándome como un fantasma durante no sé cuánto tiempo. No me he acordado de hacer una reverencia y me la he quedado mirando boquiabierta hasta que he podido musitar: «Lo siento, señora». Durante un buen rato, no ha dicho nada más. Supongo que pensará que soy una simple, además de una holgazana; ¿qué esperaba que hiciese?, ¿que me cogiera la mano?, ¿que repitiese que era amiga suya y que hablásemos de cuadros? De eso han pasado casi nueve meses.

Tras estudiar mi rostro unos instantes, me ha preguntado qué miraba y se ha colocado junto a mí para contemplar por la ventana. Referirme a las sombras doradas y a los colores que bailoteaban mientras llevaba un delantal y un plumero en las manos era imposible, pero no he podido afirmar convencida que estuviera haciendo nada de provecho.

—El tiempo ha cambiado, señora. Estaba observando la luz.

—¿La luz?

Se ha quedado anonadada ante esa idea y ha asentido.

—Sí, el día está bastante revuelto.

De reojo, he procurado examinarla de nuevo. Tiene más o menos mi altura, aunque el sombrero le añade un palmo, y estaba cubierta de plumas y de volantes, todo negro. Un vestido de seda negro y un chal de encaje negro sobre los hombros. Estaba más pálida y delgada de lo que recordaba, pero sus facciones seguían siendo igual de inquietantes y familiares gracias al retrato. La luz incidía sobre los cabellos muy claros de su rostro, estaba muy cerca y he pensado —poéticamente, creo— que era toda oscuridad y sombras de luz, como el tiempo. Olía a flores y desprendía otro aroma dulce, pero un poco menos. Olía a algo comestible.

—¿Cuánto tiempo estuviste con lady Berrington?

—Casi dos años, señora.

—Y ¿antes de eso?

He hecho una pausa y he pensado en una forma de describir la casa de huéspedes de los Henshaw y en qué decir que no le resultase estúpido.

—Con otra familia en Londres, señora.

Ha asentido débilmente y, por fortuna, no me ha preguntado nada más. He pensado en la habitación fría y húmeda junto a la cocina donde dormía allí y en las telarañas cubiertas de hollín que se agolpaban en los rincones. Era lo primero que veía cuando, mañana tras mañana, encendía una vela. Todos los días me prometía que encontraría un momento para limpiarlas, y ya no volvía a recordarlo hasta que me metía en la cama por la noche. El espacioso salón de Finton Hall, con aire limpio y unos muebles impresionantes, se ha iluminado a mi alrededor. He cogido una buena bocanada de aire como si el recuerdo hubiera activado mis pulmones.

—Ahí queda muy bien, ¿no crees?

La señora se había girado hacia la pared que adornaba el retrato. He sentido una oleada de alegría; así pues, no había olvidado Gloucester Square. Pero me he detenido. Asentir habría sido una mentira. Su retrato está fuera de lugar con los azules y los dorados brillantes de la estancia, y cuelga de un gancho de una pintura más grande, así que parece abandonado. La señora no ha parecido reparar en mi silencio.

—Se oía música. Detrás del muro del jardín. Algunos músicos callejeros se habían detenido justo delante. —Se ha dado la vuelta y me ha sonreído—. Me preguntaste lo que estaba mirando, ¿recuerdas? Y en aquel momento no me acordaba.

Su sonrisa me ha desbordado, hasta el punto de que toda yo debo de haberme iluminado. Se ha girado de vuelta al retrato.

—Estaba escuchando. Era música.

Yo quería saber más, quería saber cuánto recordaba de lo sucedido en casa de la señora B.

—En ese caso, ¿no había ningún elefante, señora?

Su risotada ha hecho acto de presencia al instante, no ha tenido ni que pensárselo. Mis dedos se han retorcido y han apretado el plumero como si pudieran extraerle algún placer.

—No, me temo que no había ningún elefante. Pero la música surgió tan de repente…

Ha cerrado los ojos, como si todavía estuviera sonando. Me he arriesgado a contemplar su rostro abiertamente, en busca de alguna señal de los apuros que había sugerido la señora B. Tan solo he advertido anhelos, quizá por ser joven o por ir a Italia. Ha abierto los ojos y los ha clavado en los míos, y he tenido la extraña sensación de que me había estado observando aun cuando tenía los párpados cerrados. Y me he olvidado de mí misma.

—¿Por qué no había pedido antes que le trajeran el retrato, señora? Debe de recordarle a Italia.

Se ha quedado observando el cuadro un poco más.

—A lady Berrington le gustaba. Y como yo no podía quedarme con ella…

Su expresión se ha nublado, su mente se ha trasladado a otro lugar. He recordado lo que me había dicho Annie: que la señora B. quería que la joven se quedase en Gloucester Square para acompañarla y la discusión en que aquello había desembocado. La señora ha mascullado para sí.

—Creo que me hacía sentir bien pensar que estaba colgado en un sitio donde lo cuidarían y lo disfrutarían. —Y me ha sonreído—. Me alegro mucho de que hayas venido a Finton Hall.

Por el modo en que me ha mirado, no me ha cabido ninguna duda de que se acordaba de nuestra última conversación, acerca de que me iría con mi familia para casarme con William. Me he sentido confundida y casi avergonzada, como si mi compromiso intacto fuera a decepcionarla. Me ha dicho que podía seguir y le he hecho una reverencia, hoy hasta el suelo. Ojalá me hubiera hablado más sobre el cuadro y me hubiera dicho por qué allí nadie lo iba a disfrutar, pero no me he atrevido a preguntárselo. Encima de la chimenea hay una sucesión de bustos y jarrones, y me he afanado en limpiarlos para no dejar ni una sola mota de polvo. No me he detenido hasta que me ha parecido que ya había pasado una hora y he intentado no poner una mueca como suelo hacer al pasar el plumero por encima de los ojos blancos y perdidos de las esculturas. En todo momento he esperado que volviese a dirigirme la palabra, pero al mirar atrás he visto que se había marchado. Con el mismo sigilo con que había entrado. De no haber sido por el claro recuerdo que tenía de haberla visto junto a mí, tan cerca que he notado el calor que desprendía, habría pensado que había sido testigo de una aparición.

Cararreloj me ha dicho que iba atrasada con la limpieza de las habitaciones. Por mí puede decírselo a las chinches, me trae sin cuidado.

Lunes, 11 de marzo

Me he enterado de quién es el hombre de los ojos azules del retrato del salón. Laurence estaba recopilando música para la señora cuando he entrado a buscar los objetos de latón que debía limpiar. Quería que bromease conmigo como el otro día, así que le he preguntado acerca del retrato. Apenas lo ha mirado.

—Es el viejo demonio que nos paga el sueldo.

—¿El señor?

He dado un respingo al descubrir que se había pasado tanto tiempo observándome. En el retrato está sentado y no se ve nada en el fondo, así que toda la atención de quien lo observa recae sobre su rostro. Hay cierta delicadeza en sus facciones, que parecen contradecir la dureza del azul de su mirada. Laurence se ha guardado partituras de música debajo del brazo.

—El honorable diputado en carne y hueso.

Me ha dado un vuelco el estómago.

—¿Verdad que es… amable?

—Uy, sí, es muy amable. —Ha soltado una agria carcajada—. Un santo.

Ha callado de repente, como si alguien le hubiera clavado una aguja, y se ha ido a toda prisa después de asentir a duras penas. No entiendo por qué iba a ser tan frío. Me recuerda las amenazas de Cararreloj sobre el señor y me da un poco de miedo.

Martes, 12 de marzo

He recibido cartas de William y de Madre el mismo día. Me ha costado arrebatárselas a Cararreloj; parece pensar que estoy obligada a decirle quién me escribe. Cuando por fin me las ha entregado, las ha lanzado al suelo a propósito y ha chasqueado la lengua.

—Qué torpe eres.

Primero la de William.

Querida Harriet:

Creo que ha llegado la hora de que hablemos con franqueza. Siento mucho que haya muerto lady Berrington, no te lo había dicho hasta ahora. Por tus cartas parecía una mujer muy agradable, aunque como ya te he comentado no entiendo del todo su comportamiento. Espero que no te moleste demasiado.

Pero lo que más siento es que no hayas venido a casa a vernos cuando podías y que hayas aceptado un trabajo en otro sitio, sobre todo uno que está fuera de Londres. Yo pensaba que estar en Londres era lo que más te motivaba. Te creí cuando me dijiste que no podías abandonar a tu señora porque estaba enferma y que eso era lo que te impedía regresar. Tenemos un acuerdo, Harriet. Cuando te escribí para contarte lo de mi nuevo trabajo y lo que había ahorrado, sabías a qué me refería. No creo que sea pedirte demasiado que anuncies tu renuncia en una nueva casa en la que ni siquiera conoces a nadie. Espero tu respuesta y que vuelvas a casa para Pascua.

Tuyo como siempre,

William

Posdata: Sabes que para mí significas más que nadie y sabes que sería el hombre más feliz del país si me dejaras cuidarte. ¿Quién más va a decirte lo mismo, Harriet?

Qué extrañas resultan sus palabras en mi mano. Qué extraño resulta, sobre todo, leer mi propio nombre, como si me lo hubieran robado. Esta es la otra carta:

Querida Harriet:

Como madre tuya que soy, te escribo para decirte que estás a punto de perder a William, y no sería sino lo que mereces. No sé en qué estabas pensando al aceptar otro trabajo cuando sabes que te está esperando. Nunca me he sentido más avergonzada. ¿Cómo te puedes arriesgar a disgustarlo? Dorcas Harding es guapa y sabe lo que le conviene. A no ser que seas lo bastante estúpida como para pasarte el resto de la vida siendo una criada —y si es así ya no debes esperar nada más de tu padre ni de mí—, volverás a casa enseguida y pondrás remedio a todo antes de que sea demasiado tarde.

Con cariño,

Madre

Posdata: Supongo que fue la tal Berrington la que te metió esas ideas en la cabeza. Ya sabes que el señor Bridges le dijo al señor Noakes, que se lo contó a William, que había oído al señor S. decir que la sociedad la consideraba una mujer loca y un lastre, sobre todo desde que su esposo murió y no consiguió que nadie se ocupara de ella. Sé razonable, Harriet. Me destrozaría verte renunciar a tus posibilidades.

Posdata segunda: Te adjunto un artículo acerca de la Asociación de Canteros. Han ganado el derecho de trabajar menos horas, y los enfermos y los heridos recibirán ayudas. Es demasiado tarde para tu pobre padre. Si no estuviera tan enfermo por la dichosa cantera, iría él mismo a buscarte. Le estás rompiendo el corazón, Harriet.

Sé que Padre jamás se molestaría hasta ese punto. Gruñiría algo y retomaría alguna de sus tallas. En cuanto a lo de que no espere nada más de ellos cuando he sido yo la que ha enviado a casa todas mis pagas, no sé. Por lo menos ahora sé a qué se refería William con lo de «quién más». Dorcas sí que es guapa y siempre ha caído mucho mejor que yo.

Domingo, 17 de marzo

Hoy es mi medio día libre y está lloviendo a mares. El agua cae por el tejado y por las torrecillas, y desborda los canalones, así que parece el segundo diluvio. La caminata que había planeado es impracticable. Por lo visto, esperar algo con ganas es la forma segura de que no suceda jamás. Todavía no he podido ir más lejos del patio. Lo más verde que he visto hasta el momento es el paño verde de la puerta de los criados y el vestido de la señora en el retrato; hasta en Londres estaba más cerca de los árboles.

Desde el domingo pasado no hablo con la señora, aunque lo he intentado por todos los medios y he buscado excusas para subir y bajar las escaleras. La he oído cantar un par de veces, y ha merecido el ascenso. Me gustaría sumergirme en su voz y dejar que me meciera como se mecen las algas bajo el agua. El trabajo no se me antoja tan duro ahora que sé que lo hago por ella. No hay motivo alguno para que deba estar cerca de ella, a no ser que sea su deseo. A lo máximo a lo que aspiro es a hacerle una reverencia o asentir en su dirección si pasa junto a mí mientras estoy limpiando la barandilla de las escaleras o lo que se tercie. Si tuviera el trabajo de Mary, debería hablar con ella a diario, pero a menudo la veo de lejos cuando froto las ventanas o aireo las habitaciones de invitados. A veces se apoya en Laurence cuando este la ayuda a bajar del carruaje y le dedica unas cuantas palabras, como si fueran viejos amigos. Mary dice que va frecuentemente a la casa parroquial; allí añaden música a las celebraciones, y la señora acude a cantar. No sé por qué, pero me ha parecido que lo decía como si fuera vergonzoso. También he visto a la señora dirigirse hacia el bosque de atrás con un vestido negro. Haga el tiempo que haga. Es entonces cuando acuso más la distancia que nos separa. No me imagino lo que debe de ser salir de casa siempre que se te antoje. Cararreloj cree que, si no estoy de rodillas o agachada limpiando algo, el cielo se derrumbará.

Como no podía salir, me he encaminado nuevamente hacia la habitación de la señora, con la esperanza de oír su voz, pero a los pies de las escaleras se encontraban Mary y Laurence, en el rincón junto al gran armario. Estaban apretados el uno contra la otra y sumidos en un beso tan largo y minucioso que parecía inabarcable. He retrocedido antes de que se percatasen de mi presencia y me he quedado paralizada y confundida, con el corazón acelerado, consciente de una sensación de deseo y de pérdida. William y yo nunca nos besamos así. No es que carezca de una pasión como aquella, sino que sus labios ansiosos y sus manoseos ásperos bajo mis enaguas siempre han tenido más que ver con él que conmigo. Me he preguntado a qué se debería y si algún día experimentaré lo que experimenta Mary, pero entonces los he oído despedirse y he tenido que echar a correr por el pasillo.

He optado por subir las escaleras orientales hasta el cuarto de los niños y le he preguntado a Lizzie si podía echarle una mano con el bebé. He pensado que, si no puedo ver a la señora, tal vez pueda enterarme de más cosas de su vida. Lizzie es distinta a los demás, siempre encantada de verme y muy amable y paciente. Resulta reconfortante estar cerca de ella. No tiene otra cosa que hacer que ocuparse del pequeño, y creo que agradece cualquier compañía. Debe de echar de menos a sus propios hijos. El cuarto de los niños se encuentra en el tercer piso, en la otra punta de la casa de los aposentos de la señora, que al principio me pareció extraño, pero Lizzie me asegura que la señora no ha mostrado apenas interés en Edward desde que nació. El cuarto siempre está preparado para el momento en que en teoría irá a ver al pequeño, por la tarde —no permite que lleven al niño a su habitación—, pero casi nunca se presenta y, cuando lo hace, pocas veces coge al bebé en brazos. Hay otros momentos en que aparece de improviso y se pasa una eternidad contemplándolo.

—¿Le canta alguna vez?

Lizzie ha sacudido una toalla y la ha doblado con maestría.

—Uy, sí, le canta. Pero no canciones que suelan cantarse a los niños pequeños. Son canciones… tristes.

—¿Es amable contigo?

Se ha quedado reflexionando.

—Conmigo no es nada, en realidad. O, mejor dicho, yo no soy nada para ella.

Me he echado a reír con ella, la verdad sea dicha, pero por dentro he sentido una secreta satisfacción por que la señora me haya recordado. Sin embargo, el trato que le da a Edward es un misterio. Me he inclinado sobre la cuna para observar su decidida carita. Las pestañas de los bebés me producen hormigueos; no entiendo cómo una madre podría resistirse a él. Quizá la señora B. lo sabía. Recuerdo lo fuerte que me apretó la mano al pedirme que ayudase a la señora a recuperarse. Tal vez hubo problemas con la llegada del bebé y ella lo sabía. Edward fruncía el ceño, dormido, y apretaba el minúsculo puño. He tenido la feroz necesidad de cogerlo y mecerlo en brazos. Como era totalmente imposible, me he dirigido a la ventana y me he quedado mirando el aguacero.

—¿La iglesia está muy lejos de aquí?

—A unas cuatro millas, en el pueblo.