6,99 €

Mehr erfahren.

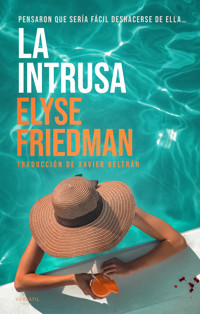

- Herausgeber: Versatil Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Cuando el multimillonario Ed Shropshire, de 76 años, comienza a salir con Kelly, su enfermera de veintitantos, Alana, la hija menor de Ed, empieza a recibir decenas de mensajes de sus hermanos, instándola a ayudarlos a «proteger a papá» de la joven intrusa. Alana sabe que Teddy y Martin no quieren defender a su padre, sino su fortuna. Alejada durante mucho tiempo de su privilegiada familia, ella es una madre soltera trabajadora y tiene cosas mucho más importantes de las que preocuparse. Pero cuando se anuncia la boda de Ed y Kelly, los hermanos de Alana consiguen involucrarla en su plan para quitar del medio a la cazafortunas. Kelly, sin embargo, resulta mucho más astuta de lo que habían supuesto, y Alana se ve envuelta en una trama cada vez más peligrosa, llena de secretos, intrigas y traiciones. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar sus hermanos para mantener su estatus?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Título original: The OpportunistThis translation published by arrangement with HarperCollins Publishers Ltd, Canada.

©️ 2022 Elyse Friedman

Diseño de cubierta: Eva Olaya

___________________

1.ª edición: junio 2023

____________________

Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:

© 2023: Ediciones Versátil S.L.

Av. Diagonal, 601 planta 8

08028 Barcelona

www.ed-versatil.com

____________________

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.

Para mi amiga Gil Adamson.

Y, como siempre, para Max.

1

Alana ignoró las llamadas cuando volvieron a empezar. Igual que los mensajes de texto y los correos, incluidos los que iban acompañados de símbolos de exclamación de color rojo. Tenía un trabajo que parecía a jornada completa y una hija que necesitaba cuidados en todo momento. No disponía ni de las horas ni de las ganas de escarbar en sus dramas familiares. Y ya sabía por qué sus hermanos estaban tan desesperados por contactar con ella. El más joven de los dos, Martin, le había mandado mensajes esporádicos durante meses para hablarle de la «zorra» con la que se había juntado su padre, una enfermera que Teddy, su otro hermano, había contratado para que se ocupara de las necesidades del anciano, que cada día se volvía más débil y cascarrabias. La enfermera se llamaba Kelly y tenía cuarenta y ocho años menos que su padre; obviamente, iba en busca de un buen braguetazo, y según Martin era una mujer muy inteligente. «Seguro que lo sedujo la primera vez que lo bañó». A Alana la situación le despertaba más diversión que inquietud. Les dijo a sus hermanos que no podría importarle menos. Tenía cosas más acuciantes de las que preocuparse. Al final, habían acabado desistiendo de ponerse en contacto con ella.

Al cabo de unas semanas, Alana recibió en su buzón un sobre muy abultado. Era un folio grueso de color crema con su nombre escrito con unas letras elegantes y doradas: una invitación para la boda de Edward Shropshire y Kelly McNutt. ¡Ja! Era una tía inteligente, sí. Alana experimentó una oleada de satisfacción, aunque se preparó para la arremetida de sus hermanos, que se cabrearían mucho ante la idea de perder una porción de su ingente herencia. Alana odiaba a su padre y no sentía más que desdén hacia sus hermanos. No tenía interés alguno en «proteger las inversiones de la familia», «unirse en un frente común», «cubrir las espaldas de papá» ni en cualquiera de las chorradas cada vez más urgentes que se les ocurrían a sus avariciosos hermanos. Llevaba años alejada de su padre y no le interesaba ese juego. De hecho, le resultó verdaderamente sorprendente que la invitaran a la boda. Debía de haber sido cosa de Kelly McNutt.

Las llamadas, los mensajes y los correos se retomaron con renovado fervor. Cuando Alana comprendió que sus hermanos no la dejarían en paz hasta que respondiera, escribió un sencillo mensaje de cuatro palabras, no tanto una broma familiar como una frase que ellos reconocerían y entenderían al instante: «NO PODEMOS HACER NADA». Añadió un emoticono de risas con lágrimas en los ojos y se lo mandó a Teddy y a Martin.

Sus hermanos dejaron de insistir al recibir ese mensaje.

Fue una noche muy dura. La alarma del BiPap de Lily se había activado un par de veces. Podía respirar sin la ayuda de la máquina, pero no tan bien como con ella, y Alana estaba atenta para actuar aun desde el sueño más profundo. La primera vez que había sonado, alrededor de la 1 de la madrugada, había sido una alarma breve. Un rápido reajuste y de vuelta a la cama. La segunda vez fue más molesta: un soniquete a las 4:28 que tardó muchísimo en detenerse; por más que Alana trasteaba con la máquina, no conseguía apagar la alarma. Al final lo consiguió, y Lily pudo volver a dormirse, pero ella no. Se quedó tumbada en la cama con la cabeza a mil revoluciones. A las 5:40, se levantó, preparó café y se zampó dos rollos de canela a toda prisa, una decisión que lamentó de inmediato, aunque no dudó en recoger con un dedo los restos de azúcar glas de la bandeja de aluminio.

Era un día entre semana, así que despertó temprano a Lily, la ayudó a vestirse y le hizo trenzas en el pelo. Durante el día estaría con Ramona, y a su hija le gustaba estar guapa para su trabajadora social preferida. A diferencia de Alana, a Ramona le encantaban las cosas de chicas: el pelo, las uñas, la moda. Le hacía manicuras y pedicuras a Lily, y luego hojeaban las revistas Harper’s Bazaar y Teen Vogue para criticar los conjuntos. Ramona llevaba con ellas desde que su hija tenía tres años, y Alana confiaba en ella ciegamente. Era una mujer supercompetente y muy divertida. Lily era bastante seria, pero cuando estaba con Ramona se permitía hacer tonterías y hablar a gritos. No era raro el día que Alana volvía a casa y se las encontraba viendo RuPaul’s Drag Race, con un peinado elaborado y un montón de maquillaje de purpurina, como si estuvieran poseídas. Según Lily, Ramona era la personificación de la calma. Más bien lo opuesto a Alana, que siempre estaba estresada y agotada.

—¿A qué hora volverás a casa? —le preguntó Lily.

—Si todo va bien, a las cinco y media.

—Y ¿cuándo ha ido todo bien?

Alana se echó a reír.

—No suele pasar, pero a veces sucede. La semana pasada volví a casa a tiempo dos días.

—Es verdad.

—Y tienes a Ramona.

—Ya. Pero tú inténtalo.

—Siempre lo intento, cariño. Pero si alguien aparece de la nada a las cuatro y media, no me puedo ir. Tengo que ayudarla.

—Ya lo sé.

Alana trabajaba a media jornada en El Árbol Rojo, un centro que ofrecía alojamiento de emergencia para las mujeres víctimas de violencia doméstica. Era un empleo que no le compensaba: cobraba poco y la estresaba mucho. No era lo que necesitaba en las únicas horas que se distanciaba de los cuidados de Lily. Debería haber buscado un trabajo más tranquilo, una actividad lo suficientemente agradable y distraída para recargar las pilas, como elaborar arreglos florales. A menudo fantaseaba con convertirse en paseadora de perros profesional o con tirarse el día entero dibujando corazones perfectos en tazas de café con leche, pero seguía en El Árbol Rojo. Era un trabajo importante, le hacía sentirse un poco mejor consigo misma. A veces se preguntaba si no seguiría allí por puro egoísmo.

Cuando Ramona llegó, Alana le dio un beso de despedida a Lily y se fue a trabajar. Le llevó tres intentos lograr que arrancase su Honda Odyssey de la Edad de Piedra, y ya estaba dando marcha atrás por el camino de entrada cuando un Lexus se detuvo detrás de ella bloqueándole el paso. Alana tocó la bocina, un educado: «Estoy saliendo». Pero nada. El vehículo no se movió. Alana tocó el claxon de nuevo más fuerte, mientras se preguntaba por qué siempre era un Lexus o un Mercedes o un BMW el coche que no le dejaba cambiarse de carril, no se detenía en un ceda el paso o le bloqueaba el acceso a la calle cuando se iba a trabajar, por el amor de Dios. Contuvo el impulso se estampar su todoterreno contra el brillante turismo, pero al final dejó el motor en marcha y se dirigió hacia el ofensivo vehículo, dispuesta a vomitar toda la rabia que llevaba acumulando desde hacía tiempo contra los coches de lujo sobre el capullo con ínfulas que estaba al volante. Pero antes de que pudiera golpear la ventanilla tintada, vio que bajaba y que al otro lado se encontraba su hermano Martin hablando por teléfono. Lo tenía sobre la palma de la mano, delante de su cara.

—Vale —dijo—. Ya lo sé. Yo me ocuparé.

—¿Qué coño haces, Martin? Tengo que ir a trabajar. —Habían pasado años desde la última vez que lo vio, pero no había cambiado demasiado; quizá lucía unas entradas más pronunciadas, quizá unos kilos de más. Seguía haciendo gala de una belleza convencional, con unos preciosos ojos azules y la barbilla cincelada de su padre, pero tenía la cara un tanto hinchada típica de los hombres que bebían y unas venas muy rojas en la nariz. Desprendía olor a perfume caro, mezclado con un ligero matiz de cuero por los asientos del coche de alquiler de lujo.

Levantó un dedo hacia Alana, como diciéndole: «Dame un segundo».

—Escucha, Damian, me tengo que ir. Te llamo dentro de una hora. —Martin se guardó el móvil en el bolsillo y sonrió hacia su hermana—. Perdona.

—¿Qué haces aquí?

—¿No has recibido mis mensajes? Necesito hablar contigo. ¿Tienes un minuto?

—Ahora mismo no.

—He cruzado medio país en avión para hablar contigo. ¿No puedes dedicarme dos minutos de tu tiempo?

—Tengo que ir a trabajar, Martin. Si quieres acompañarme, tú mismo. Déjame salir, aparca en la entrada y luego coges un Uber para volver.

Martin observó el abollado Odyssey que escupía humo, agotado.

—¿Y si te llevo yo y te doy dinero para que vuelvas en taxi?

—No, gracias.

—Muy bien. —Le dedicó una sonrisa tensa.

Alana regresó al SUV a esperar a su hermano. Cuando Martin se subió, llevaba en las manos un sobre blanco con cierre de cordón y una bolsa con algo que había comprado en el aeropuerto.

—Toma, esto es para… tu hija.

—Se llama Lily.

—Ya lo sé. Claro. Le pusiste ese nombre por Lillian.

Alana sacó de la bolsa de papel una muñeca con cara de loca y rizos rubios muy tiesos.

—Gracias —dijo—. Pero es un poco mayor para muñecas.

—Ah. ¿Cuántos años tiene ya?

—Once.

—Vaya. El tiempo vuela. Pero pensaba…

—¿Qué?

—Bueno… Pensaba que todavía le gustaría jugar con muñecas.

—No tiene ningún retraso, Martin. Su cerebro está perfectamente.

—Ah. ¿Entonces…?

—Tiene una especie de distrofia muscular poco frecuente. Bueno, infrecuente en mujeres, frecuente en hombres.

—Ya veo.

—Por cierto, está en casa. ¿Quieres conocer a tu sobrina?

Su hermano puso cara de confusión y terror, como si le hubieran pedido que donase un riñón o que le diera de mamar a un gatito.

—Creía que tenías mucha prisa.

—Pues sí. Solo me estaba quedando contigo. —Alana salió con el Odyssey por el camino de entrada. Sabía que Martin no querría conocer a Lily. Ella no quería que Martin conociera a Lily.

—¿Puedes encender el aire condicionado? —Martin se abanicó con el sobre blanco—. En esta ciudad hay una humedad de tres pares de narices.

—Lo siento, es que no funciona. —Alana bajó las ventanillas traseras para que entrara más aire, pero sintió un perverso placer al privar a su hermano del control del clima.

—Oye, mira, sé que no te interesa la boda de papá…

—No, no me interesa, y no pienso ir.

—Me la pela si vas o si no vas, pero he venido a decirte que debería interesarte.

—Y ¿eso por qué?

—Porque la tal Kelly está jugando con él.

—¿Con él o con su dinero?

—Con las dos cosas. Ha conseguido que le regale un anillo. Están en proceso de abrir una fundación de caridad.

—Y eso es negativo porque…

—Porque adivina quién la va a gestionar y va a tener acceso a trescientos millones de dólares.

—¿Kelly McNutt?

—Sí. La puta Kelly McNutt. Es un problema. Es una tía peligrosa. —Sonó la melodía de un arpa del bolsillo de Martin. Puso el móvil en silencio.

—Bueno, pues no es mi problema. Y, además, ¿cómo sabes que no va a usar los fondos en obras de caridad, con cabeza?

—Qué graciosa eres.

—Lo digo en serio.

—Lo sé igual que sé que una enfermera de veintiocho años no se enamora hasta las trancas de su paciente de setenta y seis.

—Es improbable, pero nunca se sabe. —Alana se encogió de hombros—. Hace unas semanas vi una foto de papá en Forbes. Sigue siendo un clon de Charlton Heston con esteroides. Quizá a ella le gusten los hombres maduros.

—Más bien los hombres hipermaduros. Dudo de que los pañales la pongan cachonda.

—¿Lleva pañales?

—Hace años que tiene incontinencia.

—Mmm.

—Supongo que la foto de Forbes sería de antes de la apoplejía.

—¿Papá ha sufrido una apoplejía?

—Sí. Te lo conté el año pasado, Alana.

—¿Ah, sí?

—Por Dios. ¿No lees los correos o qué?

—A veces los de la familia se me pierden.

—En fin, entre eso y la operación de la próstata, no creo que ni se le levante con la señorita McNutt.

—Mira, ¿sabes qué? No me apetece hablar de esto. Siento mucho que Teddy y tú vayáis a perder un porrón de dinero de vuestra herencia. Pero seguro que os queda más que suficiente para ir tirando.

—Sí, en un mundo ideal, todos estaríamos contentos con la porción del pastel. Ya ha tenido ligues antes, ¿sabes? Y ha perdido pasta con ellos. Pero este es diferente. Este ha encendido todas la alarmas. La tía no está satisfecha con llevar la casa y conseguir un Ferrari y…

—¿Papá le ha comprado un Ferrari? —se rio Alana.

—Un 812 GTS. No quiero ni decirte cuánto cuesta.

—¿Cuánto, cuánto?

—Mucho.

—¿Unos cien mil pavos?

—Multiplícalo por cuatro.

—Hostia.

—Sí. Cualquiera diría que estaría contenta con ese estilo de vida, ¿verdad? Y con un buen acuerdo prematrimonial que le permitiese jubilarse por todo lo alto al poco de terminar la universidad. Pero no. Por lo visto, no habrá ningún acuerdo prematrimonial porque papá confía en ella.

—¿En serio? Me sorprende.

—Ya lo sé. A eso es a lo que me refiero. Como ella lo obliga a hacer ejercicio y a comer verdura, papá cree que quiere lo mejor para él. Es muy lista, y pretende alejarnos a todos de papá. Ha intentado desacreditarnos desde el minuto uno. Y con una gran sutileza. Es superinteligente. Papá ya le ha dado un poder para encargarse de sus cuidados personales. ¿Cuánto tardará en encargarse también de todas las propiedades?

—Si te digo la verdad, todo esto me fascina. Pero, como ya te he dicho, no es mi problema.

—En parte, sí que lo es. En el peor de los escenarios posibles, lo convence de que todos somos unas sabandijas indignas y ella se convierte en la única heredera: ya puedes ir despidiéndote de tu herencia.

—Yo no tendré ninguna herencia.

—En realidad, sí. Una bastante pequeña. Le ha dejado cinco millones de dólares a tu hija en un fideicomiso.

—¿Cómo? Ni de coña.

—Que sí.

—Ni siquiera conoce a mi hija.

—Quizá se sienta culpable. —Martin se encogió de hombros e hizo un gesto con el sobre blanco—. Te he traído una copia de su testamento. Pero se anulará después de la boda, claro.

—¿El dinero me lo ha dejado a mí o a Lily?

—A Lily. Pero hasta que sea mayor de edad lo administras tú. Así que siempre y cuando lo uses para sus cuidados… Por ejemplo, podrías vender la casa y comprar una que se adecúe mejor a sus necesidades.

—¿Crees que tengo una casa en propiedad en Toronto? —se rio Alana—. Vivo de alquiler, Martin.

—Bueno, pues ahí lo tienes. Podrías comprarte una casa. Y un coche nuevo, que es evidente que lo necesitas. La llevas por ahí en este, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene ya?

—Es del 2004.

—Jesús. ¿Cuántos años tiene esa rosquilla? —Martin apartó con el pie un donut mordisqueado del suelo.

—Diría que es de esta temporada. —Alana giró por el callejón que se encontraba detrás del centro en el que trabajaba. Avanzó por la callejuela y aparcó el SUV en su plaza, junto al contenedor.

—¿Aparcas aquí?

—Sí.

—Bueno, pues también podrías dejar el trabajo para pasar más tiempo con Lily.

—Me gusta mi trabajo —dijo Alana, pero estaba contemplando el sobre blanco.

—Toma. —Martin extrajo el testamento y pasó hojas hasta llegar a una marca azul—. He subrayado lo más importante.

Alana leyó el párrafo que concernía a la herencia y a sus disposiciones.

—¿Y si no quiero aceptar su sucio dinero?

—¿En serio? —Martin se echó a reír—. ¿Te vas a poner en plan activista de Greenpeace? Sabes que durante los últimos años hemos limpiado mucha parte de ese dinero. Vendió todas las fábricas de papel.

—¿Ah, sí? ¿Vendió las refinerías? ¿Las minas? ¿De verdad ha pagado algún impuesto en las últimas tres décadas? Podría seguir enumerando, pero creo que sabes que no me refería a eso —terció Alana.

—Como quieras. El dinero no te lo deja a ti. Se lo deja a Lily. Es tu hija quien deberá decidir qué quiere hacer con él.

—Supongo que sabe que yo no lo aceptaría.

—Siempre tan santurrona. ¿Te puedes permitir ser tan superior? ¿Incluso ahora con una hija?

Alana se encogió de hombros.

—¿Sigues soltera?

—Nadie me ayuda económicamente, si es lo que quieres saber.

—¿Tu ex no era un tío de Silicon Valley?

—Sí, y seguro que le va la mar de bien. —Alana se rio—. Pero no lo he visto ni sé nada de él desde hace siete años.

—Vaya. Vale. ¿Qué te parecería, pues, aceptar dinero de Teddy y de mí?

—¿Por qué? ¿A qué te refieres?

—Pongamos que tenemos un plan.

—¿Un plan?

—Una propuesta, de hecho. Y necesitamos tu ayuda.

Gracias a Dios, aquel fue un día tranquilo en El Árbol Rojo. Solo un váter atascado precisó la atención de Alana —la fontanería del centro era un desastre, el edificio se caía a pedazos—, pero no llegó ninguna mujer, con lo cual podía pasarse la tarde concentrándose en recabar fondos o en otra cosa, como acabó sucediendo. En teoría, debía buscar donaciones para la subasta silenciosa anual del centro, pero su mente no dejó de darle vueltas a la propuesta de sus hermanos, a la posibilidad de que pudiera aceptar una simple misión y recibir una buena compensación a cambio, independientemente de que el ardid funcionase o no. Lo único que querían de ella era que apareciese antes de la boda y que le ofreciera a Kelly McNutt una buena cantidad de dinero para que se marchase. Alana le informaría de que, si la mujer decidía seguir adelante con el matrimonio, y si Ed fallecía mientras estuvieran casados, sus hermanos y ella contratarían un equipo de los abogados más aterradores del país para asegurarse de que Kelly tan solo recibía la más nimia de las pagas, dijera lo que dijese el testamento. Y también le contaría a Kelly que los tres hermanos tenían la intención de alargar las litigaciones indefinidamente, así que, aunque al final tuviese que recibir por ley la mayor parte de la herencia (poco probable teniendo en cuenta la diferencia de edad), por lo menos tardarían diez años en tener una sentencia. Retendrían el dinero en los tribunales tanto tiempo como les permitiese la legislación y retratarían a Kelly en los medios de comunicación como una cazafortunas que quería dar un braguetazo con un anciano vulnerable. Y también escarbarían en su pasado. ¿De verdad necesitaba pasar por todo eso? ¿No preferiría aceptar un cheque interesante, subirse a su Ferrari y largarse sin tener que volver a compartir jamás cama con el decrépito Ed?

—Y pregúntale también si de verdad quiere enfrentarse a una madre soltera que trabaja en un centro de ayuda social y que tiene una hija con discapacidad —había añadido Martin. «Ah», pensó Alana, «por eso me quieren, para que luzca bien ante el tribunal». Pero la cosa iba mucho más allá. Si Kelly corría hasta Ed para hablarle del supuesto soborno, los hermanos negarían estar al corriente y se limitarían a culpar a Alana. A fin de cuentas, era la oveja descarriada que se había separado de la familia. Martin y Teddy eran los hijos diligentes y, antes de que llegase Kelly, los herederos por derecho de un imperio multibillonario. Ellos no podían arriesgarse a formular la propuesta. Había demasiado en juego. Si descubrían a Alana, lo peor que podría ocurrir sería que le retiraran la invitación a la boda y que perdiese la herencia de Lily, y eso ni siquiera podía darse por sentado. Al viejo Ed quizá no le parecía bien tomarla con su nieta.

—Pero sabría que vosotros habéis estado en el ajo —había observado Alana—. O sea, todo el mundo sabe que no tengo dinero ni para pagar mis tarjetas de crédito, y mucho menos para sobornar a Kelly McNutt.

—Si corre a decírselo a Ed, y eso es algo que dudo mucho, podrías decir que tan solo querías ponerla a prueba para saber si lo quiere de verdad. Y que es evidente que no tenías la intención de llegar hasta el final.

—Pero ¿por qué iba a meterme yo? Papá sabe que su salud y su bienestar no me obsesionan, precisamente.

—Pero también sabe que te entraría la curiosidad y que te encantaría explotar su fantasía romántica. Es algo muy propio de ti.

—O sea, ¿soy la cabrona miserable?

—No, eres Miss Moralidad. Arrojas luz sobre la verdad, persigues a los hipócritas y enmiendas errores.

—Ya, claro —masculló Alana.

—Mira, esto es coser y cantar. La tía aceptará el dinero. Estoy seguro al noventa y nueve por ciento. ¿Por qué iba a aguantar a papá un segundo más de lo necesario?

—Cierto.

—Solo te necesitamos a ti para esa diminuta probabilidad de un uno por ciento. Y todos sabemos que al final papá te creería a ti. Si Teddy y yo estuviéramos en tu situación, ni de coña.

—Supongo —contestó Alana sonriendo al pensar en la etiqueta de Miss Moralidad.

Martin le dijo que, si aceptaba hacerle la oferta a Kelly, Teddy y él le pagarían el viaje a Alfred Island y le darían cincuenta mil dólares. Si el plan funcionaba, si Kelly aceptaba la paga y se esfumaba, recompensarían a Alana con veinticinco millones de dólares: uno cuando la tía desapareciese y doce millones de la herencia de cada uno cuando Ed muriese («diñarla» fue el verbo que usó Martin). Si Kelly tiraba de la manta y la herencia de Lily se tachaba del testamento de Ed, los dos hermanos le darían dos millones y medio de la suya para cubrir la pérdida.

—¿Os los podéis permitir?

—Pues claro —bufó Martin.

—¿Me lo pondréis por escrito?

—¿Tengo cara de imbécil o qué? —dijo su hermano.

Alana le dio vueltas a la propuesta una y otra vez, reflexionando sobre las posibilidades. En cierta manera, la idea de aceptarla la divertía. Pero cuando terminó su turno había decidido que no tenía sentido inmiscuirse. No confiaba en sus hermanos y no deseaba lo más mínimo volver a ver a su padre. Salió del centro a las cinco en punto con la idea de detenerse en la heladería de Greg para comprar un paquete de malvaviscos asados y llegar a casa antes de lo previsto. Pero cuando el Odyssey se negó a arrancar y Alana tuvo que quedarse una hora sentada al lado del apestoso contenedor, muerta de calor, esperando a que llegara un representante de la Asociación Canadiense del Automóvil para decirle que era imposible arrancarlo y llevarla hasta el garaje, se preguntó si aquello sería una señal. Y al día siguiente, cuando la llamaron del taller para decirle que, además de un problema con el botón de arranque había una grieta en el bloque del motor, y que el sistema de escape estaba lleno de agujeros, el pacto quedó sellado. Si Alana aceptaba la propuesta, recibiría cincuenta mil dólares sin importar el desenlace. Esa suma de dinero bastaría para comprar un coche nuevo, uno con aire acondicionado y una rampa para silla de ruedas con control remoto. Podría correr hasta un concesionario y comprar uno en un santiamén. Aquella posibilidad le despertó cierta avaricia. Nunca había adquirido un coche nuevo. Además, si era totalmente sincera consigo misma, un poco de respiro de su rutina diaria no sería tan espantoso. Dejando a un lado el campamento de verano de la Asociación de Distrofia Muscular al que iba Lily todos los años, nunca había estado más de una noche separada de su hija. Quizá sería beneficioso para ambas descansar un poco la una de la otra. El simple hecho de desconectar las cinco horas del vuelo le parecía unas vacaciones. Asimismo, podría echarle un vistazo a la inteligente Kelly McNutt.

Alana le pidió al mecánico que arreglara el botón de arranque, pero que no solucionara lo demás. Y a continuación le mandó un mensaje a Ramona: «¿Sería posible que pudieras quedarte con L durante toda una semana (durmiendo en casa y cobrando un cincuenta por ciento más por hora)?». Al cabo de unos minutos, recibió un mensaje con un selfi de Lily y Ramona sonriendo, acompañado de un pulgar hacia arriba y la respuesta: «Sería muy posible».

2

Ed Shropshire tenía propiedades en Victoria, Vancouver, Nueva York, Montana y en las islas Turcas y Caicos, pero había decidido volver a casarse en la casa en la que Alana había pasado todos los veranos de su infancia, una finca de casi dos kilómetros cuadrados en una isla privada de la costa de Vancouver. En muchos sentidos, Alfred Island había sido un lugar ideal donde pasar las vacaciones, sobre todo para una niña introspectiva a la que le encantaba pasar el tiempo explorando las interminables extensiones de playa y bosque que abarcaban la zona de recreo de novecientos acres. A sus hermanos era más probable encontrarlos en la piscina de la finca, en el campo de golf —diseñado por Stanley Thompson— o deambulando por los edificios industriales abandonados de cuando la isla, a principios del siglo veinte y gracias a su suelo arcilloso, servía de centro neurálgico de fábricas de ladrillos y azulejos. Alana no estaba segura de a dónde solía escabullirse su hermana Lillian. Era una chica distante, cuatro años mayor que Alana, y siempre terminaba vagando por ahí. A menudo no regresaba a casa a la hora; incluso en ocasiones tuvieron que organizar batidas de búsqueda improvisadas para dar con ella y llevarla a rastras a casa para comer, para cenar o para asistir a la clase privada que le habían asignado con un profesor particular u otro. Alana se acordaba de la niñera que los había cuidado cuando eran pequeños, Patsy, que siempre se quejaba por tener que adentrarse en la naturaleza para perseguir a la salvaje Lillian. La mujer estaba aterrorizada por la posibilidad de que a la niña le pasara algo «estando a su cargo». A Lillian no le permitían nadar sola en la playa, pero a menudo se la encontraban bañándose en las frías aguas del estrecho, algo que Patsy maldecía y le reprochaba.

Los recuerdos de Alana de su hermana eran en su mayoría vagos, como si observase algo familiar a través de una cortina de gasa. Lillian le había parecido mucho mayor que ella, y a menudo muy fría. Pero cuando Alana estaba cerca, su hermana siempre era muy cariñosa y protectora. Era una chica muy atlética, muy poco femenina, que no soportaba las chorradas de Martin y de Teddy, y que les echaba una buena bronca siempre que provocaban o acosaban a Alana. Esta, que siempre había sido regordeta y de movimientos lentos —la oveja negra de la familia—, era un blanco fácil. Y no solo para Teddy y Martin, que le daban empujones y le ponían apodos («bola de sebo»), sino también para sus delgados y esbeltos padres, que la regañaban y la avergonzaban por comer entre horas o por terminarse todo el plato, totalmente inaceptable en casa de los Shropshire. La delgada Lillian tenía permiso para asaltar la cocina con impunidad y le llevaba algo de picar a Alana o le pasaba a hurtadillas sus segundas y terceras raciones en la mesa de la cena. Kat, su madre, que de forma habitual le recordaba a Alana que debía crecer «a lo alto, no a lo ancho», por lo general estaba demasiado ebria como para darse cuenta. Y Ed a menudo estaba fuera por asuntos de negocios.

Ese día, sentada en la clase turista y comiendo Pringles como una loca —adiós al vuelo relajante—, Alana sintió una punzada de vergüenza. La última vez que había visto a su padre había sido en el funeral de su madre, dieciséis años y kilos antes, uno de los pocos momentos de su vida en que había estado delgada. Estaba inmersa en una época de autodesprecio y autodestrucción, en que las cinco cosas que ingería eran whisky, anfetaminas, chicles de nicotina, café expreso y, de vez en cuando, una tostada. Curiosamente, su padre la había felicitado por haber «recuperado la compostura». Sin duda, le mostraría la repulsa que sentía al verla más rechoncha. Y, como cuando era una niña pequeña, observaría todo lo que consumiera con reprobación y haría comentarios pasivo-agresivos acerca de lo estupendos que estaban todos los demás o de la energía que le proporcionaba su régimen de ayuno y zumos. «A la mierda», pensó Alana. Que se lo dijera. Sus días de hacer dieta habían llegado a su fin. Se sacudió unas cuantas migajas del pecho, extrajo el menú de la aerolínea Air Canada del bolsillo del asiento delantero y estudió la oferta. Acto seguido, hizo señas a una auxiliar de vuelo y le pidió un Kit Kat y una bolsa de gominolas con sabor a fresa.

En cuanto el avión aterrizó en Victoria, Alana se puso en contacto con Ramona y con Lily para saber que todo iba bien. Después, se dirigió a la cinta del equipaje, donde un piloto alarmantemente joven —con acné y camiseta de la peli Jóvenes ocultos— la esperaba para coger su equipaje y llevarla hasta la avioneta para el corto trayecto hacia Alfred Island. Alana pensó que iría en coche hasta Saanichton y luego cogería uno de los barcos de su padre, pero el piloto la informó de que Martin había cambiado el plan al enterarse de que en Cordova Channel se celebraría una «competición de remo».

Tan pronto como se acercaron a la isla, Alana vio decenas de canoas y kayaks que rodeaban la propiedad. Y descubrió que la supuesta competición de remo era, de hecho, una protesta en apoyo de la Primera Nación, que reclamaba Alfred Island como parte de su territorio tradicional. Una disputa parecida entre la Primera Nación Tsawout y la vecina James Island (propiedad de un empresario de telecomunicaciones estadounidense) había inspirado a la banda a presentar otra demanda contra el gobierno canadiense. La litigación solicitaba al gobierno que comprase Alfred Island (valorada en setenta y un millones de dólares) a la empresa de su padre y que la devolviera a la banda porque afirmaban que formaba parte de los tratados de Douglas, que les garantizaba la posesión de esa tierra. Lo que los abogados no sabían era que su padre, por uno de sus retorcidos principios, jamás se desprendería de algo que consideraba suyo, por más dinero que le ofreciese el gobierno. Lo que su padre no sabía era que Alana, a pesar de no tener apenas dinero, había contribuido con el sueldo de más de dos semanas a la campaña de captación de fondos de la banda para ayudarlos con su batalla legal. Aquel recuerdo la hizo sonreír cuando bajó del avión y vio que el piloto dejaba su equipaje en la pista de aterrizaje.

—Darla se encargará de usted —dijo mientras señalaba con una mano a un carrito de golf que se les aproximaba.

—Muchas gracias.

—No hay de qué. Que tenga una feliz estancia.

El joven volvió a subir a la avioneta, se puso las gafas de sol y empezó a escribir con el móvil. El carrito de golf se detuvo, y una mujer alta con pelo gris corto saltó y se dirigió hacia Alana tendiéndole una mano callosa.

—Bienvenida —la saludó—. Soy Darla.

—Encantada de conocerla. Soy Alana.

—Ya —asintió, y luego le gritó al piloto—: ¡Hola, Frank!

El chico la saludó con una mano mientras Darla cogía el equipaje y lo colocaba sobre el carrito. Era una mujer fornida con la cabeza grande y un físico de triángulo invertido: una silueta muy ancha de hombros que se iba estrechando hacia las caderas y las piernas. A Alana le recordó al demonio de Tasmania si el personaje de Looney Tunes hubiera llevado un polo, pantalones cortos de color caqui, botas de senderismo y calcetines blancos altos.

—¿Contenta de haber vuelto? —le preguntó Darla cuando el carrito empezó a alejarse de la pista de aterrizaje.

—Huele igual que cuando era pequeña —respondió Alana.

Darla pareció darse cuenta de la evasiva y cambió de tema.

—La cabaña 1 está preparada para usted, pero Martin dijo que las otras están libres, si lo prefiere.

—Ah —dijo Alana. Y se echó a reír—. Por alguna razón me imaginaba ocupando mi antigua habitación.

—Bueno, si eso es lo que quiere, tendrá que hablar con su padre o con su hermano.

—No, no quiero. Es que… no había pensado demasiado en eso. Una cabaña tiene sentido. Es la que está más cerca de la casa, ¿no?

—Exacto. La mejor de todas, en mi opinión.

—Estupendo —dijo Alana. La cabaña 1 le iría bien. Intentó visualizar las otras tres, pero solo era capaz de ver la que estaba más cerca de la playa. Cuando era pequeña, sus hermanos y ella siempre habían tenido prohibido al acceso a las cabañas de los invitados, que solían estar cerradas con llave y con las cortinas corridas por si se atrevía a explorarlas—. Y… ¿usted vive en la isla? —le preguntó Alana.

—Sí. En los cuartos de los guardeses. Soy la encargada de los guardeses.

—Ah. Qué bien.

—La señora Keith es el ama de llaves de la casa, por si necesita algo.

—Vale, gracias.

A Alana se le aceleró el corazón cuando el carrito de golf dejó atrás la casa principal. Su extraña misión de pronto era muy real, y la embargó una ansiosa energía.

—Ya casi hemos llegado —anunció Darla cuando doblaron por el camino hacia una zona boscosa.

Los abetos de Douglas eran enormes e imponentes, en absoluto como los árboles de hoja perenne a los que estaba acostumbrada en Ontario. Aquellos arboles parecían prehistóricos. Jurásicos.

—Anda, mire —dijo Alana señalando hacia unos cuantos ciervos que saltaban entre el follaje.

—Mierda —masculló Darla—. Y yo sin mi escopeta.

—Ya, claro. —Alana supuso que era una broma.

—Son gamos comunes. Una especie invasiva. Se comen las plantas nativas y destrozan los madroños. Tengo órdenes de su padre de matar a todos los que vea.

—Oh —dijo Alana—. Vale… Pero quizá esos se le han escapado, ¿no?

—Habla igual que la prometida de su padre. —Darla la miró con ojos divertidos.

—Vaya. —Alana rompió a reír—. Me muero de ganas de conocerla. No sé gran cosa sobre ella. —Lo dijo como si fuera una pregunta y esperó a que Darla le diera información, pero la mujer no mordió el anzuelo y siguió conduciendo.

—Muy bien. —Darla se detuvo cerca de la cabaña 1, una casita con forma de A que estaba pintada de un potente turquesa con contornos blanquecinos.

—Me acuerdo de la cabaña —dijo Alana—. Pero antes era de madera natural.

—Las pintaron hace unos años. Así se evita que se pudran.

Alana bajó del carrito y extendió un brazo para coger su portatrajes, pero la mano gruesa de Darla la apartó.

—Ya lo llevo yo —dijo, y también cogió la maleta, el equipaje de mano y hasta el bolso de Alana.

—Ah… Gracias.

Darla cargó con todo hasta subir las escaleras del porche, abrió la puerta principal y le dio la llave a Alana.

—Gracias —comentó con una risilla—. Es que no estoy acostumbrada a que la gente lleve las cosas por mí.

—Ahora vuelve a hablar como la señorita McNutt. —Darla sonrió y se dirigió hacia el carrito de golf—. A las cinco en punto, serviremos bebidas junto a la piscina. Martin me pidió que se lo dijera.

—Ah. ¿Todo el mundo estará allí?

—Supongo —contestó Darla—. Antes he visto que se preparaba el cáterin.

Alana sintió el impulso de subir al carrito de golf de un salto y volver a la pista de aterrizaje. Si la avioneta se había marchado, podría cruzar el canal a nado y caminar hasta el aeropuerto. Tan solo disponía de veinticinco minutos para arreglarse y calmarse.

—¿Es ella? —oyó Alana que decía Ed cuando empezó a recorrer el alargado caminito de baldosas que rodeaba la piscina rumbo a la reunión. Desde donde se encontraba, la imagen le recordó a un desplegable de una revista de arquitectura. Su padre, con un traje de lino blanco y sombrero de Panamá, estaba sentado en un enorme sofá curvado, debajo de una nueva pérgola (nueva para Alana, claro; no había estado allí cuando ella era pequeña, como tampoco la sauna independiente que se alzaba justo detrás). A su izquierda, una rubia larguirucha que parecía una estrella de cine italiano con un traje negro sin mangas, gigantescas gafas de sol de carey y el pelo recogido en un tenso moño. Delante de ellos, en un lujoso sillón cerca de una maceta repleta de buganvilla, estaba sentado Martin con un polo con cuello de pico y pantalones blancos. Un elegante miembro del servicio se ocupaba del fuego en un elaborado horno de piedra de azulejos, mientras que otro limpiaba los vasos y las copas en una improvisada barra. Alana enseguida dudó de su elección de un vestidito veraniego y chanclas de goma.

—Hola —dijo Martin, que se levantó para darle la bienvenida.

—Buenas —respondió Alana saludando a todos los presentes con una mano, con la esperanza de que nadie intentase darle un abrazo ni un beso.

La rubia se levantó, se alisó el vestido y tendió una mano de uñas largas para estrechársela sin fuerzas. De cerca, Alana vio que tenía los labios artificial y espantosamente hinchados.

—Te presento a mi amiga Gertrud —dijo Martin.

—Ah. Encantada de conocerte —terció Alana.

—Igualmente. —Gertrud le dedicó una sonrisa.

—Te has cambiado el peinado —dijo Ed, que siguió sentado.

—Sí —asintió Alana mientras se revolvía la media melena con una mano. La sorprendió lo gris y enclenque que se había vuelto su padre. Era todo lino y huesos.

—¿Quieres una copa? —le preguntó Martin.

«Quiero cinco copas», pensó Alana con el corazón a mil por hora.

—Sí, gracias. Un vodka Martini solo, con una rodaja de limón.

—Es lo que bebe Kelly —comentó su padre esbozando una sonrisa desigual. Su dentadura seguía perfecta, pero había cierta rigidez en un lado de su cara, así como un extraño matiz en su voz.

—¿Qué no suele beber? —susurró Martin al pasar por delante de Alana.

—Ah, ahí está —dijo Ed.

Alana se giró para ver cómo se acercaba Kelly. Avanzaba a toda prisa y no parecía en absoluto una cazafortunas a punto de conseguir su objetivo. Medía quizá algo menos de uno sesenta y pesaba unos cuarenta y cinco kilos, y estaba empapada. No tenía senos ni caderas prominentes, llevaba el pelo anaranjado y encrespado recogido en una cola, y tenía pecas por toda la cara, pecho y brazos. Llevaba unos pantalones cortos vaqueros, un top y zapatillas de tela. Parecía una niña pequeña.

—Lo siento —se disculpó—. Los del cáterin han traído queso vegano, pero creo que el nuestro es mejor. —Agitó el paquete que llevaba en las manos antes de dárselo al muchacho del horno de piedra y dirigirse hacia Alana—. Debes de ser Amanda —dijo, y la estrechó para darle un rápido y fuerte abrazo.

—Eh…

—Es Alana —dijo Martin, incapaz de ocultar el desdén.

—Ay, Dios, ¡lo siento mucho!

—Son nombres muy parecidos —concedió Ed.

—Pues sí —asintió Gertrud, y fulminó a Martin con la mirada.

—No te preocupes —la tranquilizó Alana—. Encantada de conocerte.

—Es un placer, Alana. Perdona. Son los preparativos de la boda… Mi cerebro está hecho papilla.

Un criado sirvió las bebidas.