Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Lieblingsplätze im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

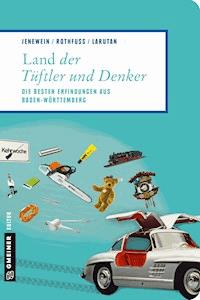

Was haben Auto, Fahrrad, Rechenmaschine, Teebeutel und Dauerwelle gemeinsam? Richtig - das alles sind Erfindungen aus Baden-Württemberg oder von gebürtigen Badenern und Württembergern. Ohne die Tüftler aus dem Ländle sähe unser Alltag ganz anders aus. Doch wer steckt hinter den einzelnen Erfindungen? In einer unterhaltsamen Tour de Force führt dieses Buch durch die spannende Geschichte der 55 tollsten Erfindungen aus dem Südwesten und stellt Orte vor, an denen man sich auf ihre Spuren machen kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 173

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lieblingsplätze

zum Entdecken

Jenewein / Rothfuß / Larutan

Land der Tüftler und Denker

Die besten Erfindungen aus Baden-Württemberg

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Dominika Sobecki

Satz: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Bildbearbeitung/Umschlaggestaltung: Benjamin Arnold

unter Verwendung der Fotos von: © PixlMakr / Fotolia.com; © Mercedes-Benz Classic; © spql / Fotolia.com; © Märklin; © Steiff; © UHU GmbH & Co. KG, Bühl (Baden); © STIHL; © fischerwerke; © MP2 / Fotolia.com; © Tobias Schuster / Hohner Musikinstrumente; © ExQuisine / Fotolia.com; © bpstocks / Fotolia.com; © agrope / Fotolia.com; © Edwin Mieg OHG

Kartendesign: Mirjam Hecht; © The World of Maps (123vectormaps.com)

ISBN 978-3-8392-5248-2

Inhalt

Impressum

1 Louis Leitz bringt Ordnung ins Büro

Aktenordner – Sitz der Firma Leitz Stuttgart

2 August Fischer hält die Welt zusammen

Alleskleber – Deutsches Verpackungs-Museum Heidelberg

3 Bertha lenkt Carl Benz’ Erfindung

Automobil – Mercedes-Benz Museum Stuttgart

4 Sigmund Lindauer als Busenfreund

BH – Stadtmuseum Bad Cannstatt Stuttgart

5 Justinus Kerners wurstiges Wundermittel

Botox – Justinus-Kerner-Haus Weinsberg

6 Theodor Beltle und die Limo für alle

Brausepulver – Frigeo-Werk Remshalden

7 Christian Schönbeins neue Energie

Brennstoffzelle – Schönbein-Büste

8 Bäcker Frieders verschlungene Arme

Brezel – Museum der Brotkultur Ulm

9 Karl Nesslers haarige Erfindungen

Dauerwelle – Nessler-Ausstellung im Kulturhaus Todtnau

10 Conrad Magirus ist Vater der Feuerwehr

Drehbare Feuerwehrleiter – Haus der Stadtgeschichte Ulm

11 Der blitzgescheite Artur Fischer

Dübel – Fischer Museum Waldachtal-Tumlingen

12 Heinrich Hertz’ Geniestreich

Elektromagnetische Wellen – ZKM Karlsruhe

13 Karl Drais’ erfindungsreiches Leben

Fahrrad – Verkehrsmuseum Karlsruhe

14 Johannes Keplers weitsichtige Erfindung

Fernrohr – Schwäbische Sternwarte Stuttgart

15 Fritz Leonhardts Meisterbau

Fernsehturm aus Stahlbeton – Fernsehturm Stuttgart

16 Scheufelen arbeitet im Auftrag der NASA

Feuerfestes Papier – Museum für Papier- und Buchkunst Lenningen

17 Salomon Idler, der fliegende Schuster

Fliegen – Idler-Gedenktafel Stuttgart

18 Wie die Schwaben die Musik erfanden

Flöte – Geißenklösterle bei Blaubeuren

19 Sport ist Philipp Heinekens Leben

Fußball-Zeitschrift auf Deutsch – Heineken-Grab Stuttgart

20 Alfred Kärcher reinigt die Welt

Hochdruckreiniger – Kärcher Museum Winnenden

21 Carl Laemmle als König von Kalifornien

Hollywood – Museum zur Geschichte von Christen und Juden Laupheim

22 Casimir Bumiller, Erfinder von der Alb

Holzfahrrad – Hohenzollerisches Landesmuseum Hechingen

23 Graf Eberhard im Barte macht sauber

Kehrwoche – Führung mit »Frau Schwätzele« Stuttgart

24 Walter Eisbein verändert die Arbeitswelt

Kopierer – Kolb-Lollipop-Museum Korntal

25 Friedrich Eisenlohrs Uhrenlegende

Kuckucksuhr – Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen

26 Die Maulbronner Mönche bescheißen Gott

Maultaschen – Kloster Maulbronn

27 Eugen Märklins Miniatur-Loks

Modelleisenbahn – Märklin Museum Göppingen

28 Andreas Stihl und die Axt im Walde

Motorsäge – Waiblingen

29 Matthias Hohner macht das »Bläsle« hip

Mundharmonika – Deutsches Harmonikamuseum Trossingen

30 Gerhard Wollnitz’ »Geh-Klasse«

Parkraumwunder – im Stuttgarter Westen

31 Paul Schlack macht Frauen glücklich

Perlonfaden – Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen

32 Gunther von Hagens’ Körperwelten

Plastination – Institut für Plastination Heidelberg

33 Schwaben-Aufstand lange vor Stuttgart 21

Politaktivismus – Carlsschule-Gedenktafel Stuttgart

34 Michael Stifels Apokalypse und Sudoku

Quadratische Gleichungen (Formel) – Stifel-Gedenktafel Esslingen

35 Wilhelm Schickards große Erfindung

Rechenmaschine – Kepler-Museum Weil der Stadt

36 Ließ es Berthold Schwarz donnern?

Schießpulver – Führung mit Berthold Schwarz Freiburg

37 Wer erfand die Königin der Torten?

Schwarzwälder Kirschtorte – Festival in Todtnauberg

38 Dr. Rolf Heins Schaum-Träume

Seifenblasen – Pustefix Tübingen

39 Ottmar Mergenthalers American Dream

Setzmaschine – Mergenthaler-Gedenkstätte Bad Mergentheim

40 Robert Winterhalder macht’s ohne Doktor

Skilift – Schneckenhof Eisenbach-Schollach

41 Max Fischer will weiter springen

Skiwachs – Schwarzwälder Skimuseum Hinterzarten

42 Wie die Schwaben die Kunst erfanden

Skulptur – Venus im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren

43 Dario Fontanellas leckere Verschmelzung

Spaghettieis – Fontanella-Cafés Mannheim

44 Robert Kulls Spätzle-Schwob

Spätzlepresse – Neckartalstraße 117 Stuttgart

45 Jakob Friedrich Kammerers zündende Idee

Streichholz – Kammerer-Denkmal Ehningen

46 Margarete Steiff ist bärenstark

Teddybär – Steiff Erlebnismuseum Giengen

47 Adolf Rambold schreddert und verpackt

Teebeutel – The English Tearoom Stuttgart

48 Hermann Hähnle hinter der Kamera

Tierfilm – Haus des Dokumentarfilms Stuttgart

49 Karl Mayers und Edwin Miegs Minifußball

Tipp-Kick – Sportspielfabrik Edwin Mieg Schwenningen

50 Familie Lanz’ Bulldog brummt

(Rohöl-)Traktor – Traktormuseum Bodensee Uhldingen-Mühlhofen

51 Lotte Reiniger lehrt die Bilder laufen

Trickfilm – Stadtmuseum Tübingen

52 Robert Boschs 1.000 Patente und Gesichter

Urlaub – Bosch-Areal Stuttgart

53 Erwin Hymer mit Puck auf Reisen

Wohnmobil – Erwin Hymer Museum

54 Julius Maggi salzt die Suppe

Würzsoße – Maggi-Gelände Singen

55 Graf Zeppelins Luftschloss

Zeppelin – Zeppelin Museum Friedrichshafen

Karten

Bildverzeichnis

Lesen Sie weiter …

1 Louis Leitz bringt Ordnung ins Büro

Aktenordner – Sitz der Firma Leitz Stuttgart

Leider nur von außen zu betrachten: Sitz der Firma Leitz ///

Siemensstraße 64 /// 70469 Stuttgart ///

Ordnung, heißt es, sei das halbe Leben. Und wo würde das mehr gelten als im Büro? Wie aber wäre sie herzustellen ohne Aktenordner? Der Leitz-Ordner, benannt nach seinem Erfinder Louis Leitz, ist eine erstaunlich späte Erfindung (erste Entwürfe stammen aus dem Jahr 1871, Leitz entwickelte diese weiter, bis 1896 die heute gängige Form gefunden war). Zugegeben, eine Schönheit ist er nicht, so ein Ordner, aber beinahe in jedem Haushalt zu Hause. Die Ordnerdeckel bestehen bis heute aus Pappe und sind klassisch mit Papier im Wolkenmarmor-Design eingebunden oder in Polypropylen in poppigen Farben gehalten. Ein einziger Ordner mit 52 Millimetern Rückenbreite hilft, das Chaos von 350 losen Blättern zu vermeiden, und ist mit einem Griff wieder im Regal verstaut. Profis legen entweder nach Chronologie ab oder nach Sachregister, Amateure mischen.

Es verwundert sicher niemanden, dass diese bahnbrechende Erfindung aus Stuttgart stammt. Man könnte nun sagen, dass der Leitz-Ordner keine eigentliche Erfindung sei, da es wohl schon immer Mappen gegeben habe (die vermeintliche Selbstverständlichkeit des neuen Gegenstands ist das größte Kompliment für den Erfinder). Dass aber tatsächlich eine große Idee dahintersteckt, zeigt die Vielzahl von anderen Mappen, Ordnern und Heftern, die bis heute auf den Markt geworfen werden und deren mangelnde Praxistauglichkeit teilweise himmelschreiend ist.

Louis Leitz wurde am 2. Mai 1846 im württembergischen Ingersheim geboren. Der gelernte Drechsler arbeitete zunächst als Mechaniker, und so ist auch die Metallbügel-Konstruktion zum Ein- und Ausordnen der Blätter das Herzstück seiner Erfindung. Leitz machte sich früh als Factura-Bücher-Fabrikant selbstständig und kam so mit dem Ordnerproblem in Berührung. 1871 gründete er seine Werkstätte zur Herstellung von Metallteilen für Ordnungsmittel, aus der sich die noch heute existierende Firma Leitz entwickelte. Der damals erst 25-jährige Erfinder produzierte zunächst sogenannte »biblorhaptes« (das heißt die damals in Frankreich gängigen Spießordner), die ihn wegen ihrer herausragenden Qualität bald überregional bekannt machten. Angedacht wurde der heute gebräuchliche Ordner im Jahr 1886 von einem Friedrich Soennecken aus Bonn, der auch den zugehörigen Locher erfand. Damit war die Bahn für Leitz bereitet: Seine Erfindung der typischen Aushebe-Mechanik und des Registers ermöglichte ab 1886 das rasche Einordnen einzelner Blätter an jeder gewünschten Stelle eines Aktenstapels. Die Hebelmechanik konnte nicht nur geöffnet und wieder verschlossen, sondern auch arretiert werden. Bis 1896 kamen noch die Raumsparschlitze im Einband dazu. Leitz’ revolutionäre Mechanik ist bis heute nahezu unverändert in jedem Aktenordner zu finden.

Angesichts der im Zuge der Industrialisierung rasant steigenden Nachfrage errichtete Leitz 1898 seine große Fabrikanlage in Stuttgart, in der neben den Ordnern auch Register, Locher und andere Büromaterialien hergestellt wurden; diese ist auch heute als eine der repräsentativsten erhaltenen Gründerzeitfabriken in Stuttgart einen Besuch wert. Die Entwicklung »seines« Ordners mit dem Griffloch im Rücken fand hier 1911 ihren endgültigen Abschluss. Die Firma Leitz wuchs rasch zur Weltmarke und machte den Erfinder zu einem wohlhabenden Mann. Louis Leitz, Vater von vier Kindern, verstarb am 18. Mai 1918 in Stuttgart, seine Erfindung lebt weiter.

Baden-Württemberg wäre freilich nicht das Ländle, wenn es im Badischen nicht teilweise ein wenig anders gehandhabt würde: Hier weiß man, dass Akten nicht in einen Ordner gehören, den auch noch ein Stuttgarter erfunden hat. Mit beträchtlicher Sturheit hält man an einer eigenen, älteren Erfindung fest, der sogenannten Badischen Aktenheftung, auch Badische Oberrandheftung oder Badische Lochung genannt. Dieses Verfahren ermöglicht, umfangreiche Akten ohne die Verwendung von Aktenordnern zu archivieren. Nachweislich wird sie seit der Reform des badischen Archivwesens durch den Geheimrat Nikolaus Brauer, 1801, angewandt. Seit 1934 ist dies nicht mehr ganz legal; in der Anweisung für die Verwaltung des Schriftguts bei den Geschäftsstellen der Gerichte und Staatsanwaltschaften des Justizministeriums Baden-Württemberg heißt es unter Abschnitt II. 12., dass die Aktenordnung einheitlich zu handhaben sei. Doch weiter steht hier: »Bezüglich der Verfahrensakten im Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe verbleibt es jedoch bis auf weiteres bei dem seitherigen Heftsystem« – dieses »bis auf Weiteres« wird seither großzügig ausgelegt … Bis heute werden die einzelnen Seiten im Nordbadischen mit einem speziellen Locher links oben zweifach gelocht, und zwar nicht irgendwie: Die Löcher haben einen Durchmesser von ca. 2,5 Millimetern und einen Abstand von 43 Millimetern zu haben. Und der Abstand zum Rand hat auf gut badisch 15 Millimeter, der zur Oberkante 20 Millimeter zu betragen. So können die Akten, zwischen in derselben Weise gelochte Din-A-4-Kartondeckel gelegt, mit einer sogenannten Aktenschnur verbunden werden. Die beiden Schnurenden müssen nun oben auf dem rückseitigen Aktendeckel nicht irgendwie, sondern zum »Badischen Aktenknoten« verschlungen werden. Badisch geheftete Akten werden auch nicht schnöde stehend aufbewahrt wie solche in Aktenordnern, sondern gemütlich liegend. So ruhen sie besser. Die ganz besonderen Aktenlocher, die es dafür braucht, wurden bis 2007 von einem Mechanikermeister in Ettlingen hergestellt, der inzwischen seine Werkstatt aufgegeben hat; seither wird die Fertigung durch die Gefängniswerkstätten der JVA Mannheim übernommen. Böswillige Gerüchte, dass man im Badischen auch der Verwendung von EDV und Computern ablehnend gegenüberstünde, sind selbstverständlich falsch. Diese Technologien stammen ja auch nicht von Schwaben.

Aktenordner der Firma Leitz

2 August Fischer hält die Welt zusammen

Alleskleber – Deutsches Verpackungs-Museum Heidelberg

Uhu-Tube aus den 50er-Jahren

Klassische Uhu-Verpackungen zeigt das Deutsche

Verpackungs-Museum /// Hauptstraße 22 (Innenhof) ///

69117 Heidelberg /// 0 62 21 / 2 13 61 ///

www.verpackungsmuseum.de, mehr Informationen zu UHU

unter www.uhu.com ///

August Fischers Erfindung hält die Welt zusammen. Und manchmal sogar einen Zeppelin. Denn ein jeder weiß: »Im Falle eines Falles klebt Uhu wirklich alles.« Wenn ein Deutscher ein Papiertaschentuch braucht, fragt er nach einem Tempo; fettet er sich die Lippen ein, benutzt er ein Labello; will er was kleben, greift er zum Uhu. Es gibt nicht viele Marken, die für eine ganze Produkt-Gattung stehen, Uhu hat es geschafft.

Der Oberschwabe und gelernte Apotheker August Fischer erwarb 1905 in Bühl in Baden eine kleine chemische Fabrik, die Tinten, Stempelkissen, Farben und Naturleime herstellte. Die Menschen fuhren Auto und flogen durch die Lüfte, telefonierten und hörten Radio, klebten aber immer noch wie die alten Ägypter, Griechen und Römer. Sie kochten Knochen und Tierreste und brauten so ihren Leim. Der musste warm gehalten werden. Fischleim konnte man auch kalt verkleben – aber er stank zum Himmel. August Fischer wollte das ändern. Er übergab die Firma an seinen Sohn und zog sich 1924 ins Labor zurück. 1932 hatte er den ersten glasklaren, gebrauchsfertigen Klebstoff aus Kunstharz entwickelt. Der hielt alles zusammen, sogar die Inneneinrichtung des Luftschiffs Hindenburg, das 1936 vom Stapel lief. Die war nämlich mit Uhu geklebt.

Doch als Fischer aus dem Labor kam, hatten die Luftschiffer noch keine Ahnung von seinem Klebstoff. Sohn Hugo machte ihn erst berühmt. Er schickte jedes Jahr Proben des Klebers an 36.000 Schulen in Deutschland. Buchstäblich jedes Kind kannte alsbald die gelbe Tube mit der schwarzen Schrift. Und wusste: »Im Falle eines Falles klebt Uhu wirklich alles.« Uhu Der Alleskleber, so hatte Fischer seinen Klebstoff genannt. Die Bürowarenverkäufer jener Zeit hatten es mit den Vögeln – Pelikan, Schwan, Greif, Marabu, so nannten sie ihre Artikel. Nun kam ein Uhu dazu. Bis heute hält er die Welt zusammen.

3 Bertha lenkt Carl Benz’ Erfindung

Automobil – Mercedes-Benz Museum Stuttgart

Mercedes-Benz Museum /// Mercedesstraße 100 ///

70372 Stuttgart /// 07 11 / 1 73 00 00 ///

Es ist ein Angebot, das man nicht ablehnt: »Wollen Sie den Führerschein für den Benz Patent-Motorenwagen machen?«, fragt Friederike Valet vom Mercedes-Benz Museum. Auf den Spuren von Bertha Benz wandeln? Den dreirädrigen Wagen steuern, mit dem die Pionierin des Automobils zusammen mit ihren beiden minderjährigen Söhnen Eugen und Richard im Jahr 1888 die erste 106 Kilometer lange Fernfahrt von Mannheim nach Pforzheim und wieder zurück unternahm? Ganz ohne das Wissen ihres Mannes Carl Benz – und der Polizei übrigens. Denn ihr Vorhaben war illegal: Außerhalb Mannheims durfte der Wagen nicht fahren. Ja, ich will. Unbedingt!

Doch schon bei der kurzen Probefahrt mit dem Fahrlehrer Benedikt Weiler wird es einem mulmig: Oje, ist das schnell! Der Wagen muss gewiss mehr als die 16 Stundenkilometer draufhaben, die er angeblich nur fahren kann. »Aber nein, die Höchstgeschwindigkeit haben wir noch nicht einmal erreicht«, sagt Weiler und lacht. Kaum zu glauben, vor allem, wenn sich das dreirädrige Gefährt in die Kurve legt. Kann es denn auch umkippen? Das erhoffte Nein bleibt aus. »Natürlich«, sagt Weiler und lässt die kleine Kurbel des Lenkrads locker zwischen zwei Fingern durchgleiten, während die Beifahrerin die Hände unwillkürlich etwas fester um die Rückenlehne schließt.

Der Wagen ist ein Nachbau des Fahrzeugs mit Gasmotorenantrieb, das Carl Benz 1886 patentieren ließ und mit dem Bertha Benz jene erste Fernfahrt unternahm. Bertha Benz war allerdings, im Gegensatz zu uns, mit dem Typ 3 des Wagens unterwegs, der im Vergleich zum Typ 1, den wir fahren, eine weitere Sitzbank, einen zweiten Gang und bereits zwei PS hatte. Der Typ 1 hat gerade einmal 0,75 Pferdestärken und kann eben maximal 16 Stundenkilometer schnell fahren. Wenngleich man das – wie gesagt – kaum glauben mag, wenn man selbst darauf sitzt. Doch beim Draufsitzen soll es ja nicht bleiben. Den Führerschein für den Benz Patent-Motorwagen zu erwerben ist eine große Ehre – konnte bisher doch nur ein Mensch solch eine Fahrerlaubnis sein Eigen nennen. Doch um selbst stolze Besitzerin zu werden, gilt es, eine theoretische und eine praktische Prüfung zu bestehen. Nervosität macht sich in mir breit, während Benedikt Weiler mit Geduld und Begeisterung die Technik des ihm anvertrauten Schätzchens erklärt – so gut, dass selbst nicht technikaffine Menschen eine Ahnung davon bekommen, wie diese Art von Motor funktioniert. Dass Frauen durchaus ein Händchen für Schrauben und Antriebsscheiben haben können, das bewies Bertha Benz zweifelsohne. Zwei Pannen auf offener Strecke ereilten die drei Fernfahrer, brenzlige Situationen, die Bertha später mit munteren Worten beschrieb: »Das eine Mal war eine Benzinleitung verstopft – da hat meine Hutnadel geholfen. Das andere Mal war die Zündung entzwei. Das habe ich mit meinem Strumpfband repariert.«

Zudem trieb Bertha Benz mit Köpfchen den wirtschaftlichen Erfolg voran: Ihre Fahrt trug wesentlich dazu bei, die noch bestehenden Vorbehalte der Kunden zu zerstreuen, die das Fahrzeug als Satansgefährt bezeichneten und forderten, die Straße solle wieder den Pferden gehören. Freilich sollte später auf der Grundlage der Memoiren von Carl Benz kolportiert werden, dass nicht Bertha Benz, sondern ihre Söhne am Steuer saßen. Dachte man doch damals, Frauenhirne seien zu klein für große Gedanken.

Erzürnt von diesem Vorurteil begibt sich Frau heute mit einem ausgeprägten Willen zu bestehen in die Theorieprüfung. Die umfasst 16 Fragen. Einige sind leicht zu beantworten, etwa die nach der PS-Zahl (wissen Sie’s noch?), andere sind schon schwieriger. Etwa die: Wie viel Kühlwasser verbraucht der Benz Patent-Motorenwagen auf 100 Kilometer? Zehn, 30 oder 100 Liter? Nun, Bertha Benz musste oft an Brunnen halten – es sind 100 Liter. Oder: Was tankte man damals – und vor allem wo? Der Treibstoff war Ligroin, zu erhalten war dieser nur in Apotheken. Deshalb kam die Stadtapotheke in Wiesloch bei Heidelberg zu unerwartetem Ruhm: Sie gilt als die erste Tankstelle der Welt.

Bestanden! Mit 16 von 16 zu erreichenden Punkten, dafür gibt es ein Lob von Friederike Valet vom Mercedes-Benz Museum. Damit ist man zum praktischen Teil zugelassen. Aber wie bringt man den schmucken Wagen zum Laufen? Da gilt es nicht nur, den Zündschlüssel im Schloss zu drehen, sondern auch die Antriebsscheibe mit großer Kraft und noch mehr Gefühl so zu drehen, dass der Motor anspringt. Aber es will und will nicht gelingen. Ein Glück, dass dies nicht Teil der Prüfung ist! Dafür klappt das Fahren gut – schnell hat man raus, dass man große Kurven fahren muss, um nicht zu kippen, und dass man diese nicht zu rasant, aber auch nicht zu langsam nehmen darf – sonst bleibt der Wagen stehen. In diesem Fall hieße es für Benedikt Weiler, der jetzt Beifahrer ist: schieben. Nach der erfolgreichen Fahrt zischt es beim euphorischen Sprung vom Wagen plötzlich scharf im Motor. Wasser spritzt in einer kleinen Explosion aus dem Kühler. Das erste Automobil gratuliert auf seine ganz eigene Art zum bestandenen Führerschein.

Benz Patent-Motorenwagen

4 Sigmund Lindauer als Busenfreund

BH – Stadtmuseum Bad Cannstatt Stuttgart

Stadtmuseum Bad Cannstatt /// Marktstraße 71/1 ///

70372 Stuttgart /// 07 11 / 56 47 88 ///

stadtmuseum-stuttgart.de/stadtmuseum-bad-cannstatt.html ///

Manfred Schmids Brust entweicht ein langer Seufzer: »Es mag für die Cannstatter eine schockierende Nachricht sein, aber der Büstenhalter wurde nicht in Bad Cannstatt erfunden.« Herausgefunden hat Schmid, der zum Planungsstab des Stadtmuseums Stuttgart gehört, diese Ungeheuerlichkeit, als er im Jahr 2012 zusammen mit dem Historiker Olaf Schulze die Ausstellung Prima Donna – Zur wechselvollen Geschichte einer Cannstatter Korsettfabrik konzipierte. Dabei stießen die beiden zwar immer wieder auf Literatur, in der die Erfindung des ersten Hautana-Büstenhalters der Cannstatter Fabrik S. Lindauer mit Stammsitz in der Hallstraße auf das Jahr 1912 datiert wurde. »Bei unseren Recherchen haben wir aber schnell gemerkt, dass sich das genaue Datum nicht feststellen lässt – wir können nur mit Sicherheit belegen, dass die erste Werbung dafür aus dem Jahr 1914 stammt«, sagt Schulze.

Die Cannstatter Firma war – so schlossen die beiden Historiker – damit nicht die Erfinderin des BH. »Der Büstenhalter hat offensichtlich mehrere Väter und Mütter«, sagt Schmid. Christine Hardt aus Dresden, Herminie Cadolle, eine Schneiderin aus Paris, der böhmische Industrielle Hugo Schindler und Mary Phelbs Jacob aus New York haben alle etwa zeitgleich Patente angemeldet. »Es war – wie beim Automobil – einfach die Zeit dafür gekommen«, sagt Schulze.

Allerdings – und das macht die Firma Lindauer zum Pionier – wurde durch den schwäbischen Juden Sigmund Lindauer, den ältesten Sohn des Firmengründers Salomon Lindauer, der Büstenhalter erstmals im großen Stil industriell hergestellt und professionell vermarktet. Gerade zur rechten Zeit. Denn dass gerade um 1900 der Weg für die Entwicklung des Büstenhalters frei gemacht wurde, verwundert nicht. Die Reformkleid-Bewegung zum Ende des 19. Jahrhunderts, welche die Gesundheit der natürlichen Körperform propagierte, und auch das Aufkommen des Frauensports sowie der Emanzipation der Frauen im Allgemeinen veränderten das Körperbild – und beförderten die Befreiung der Frau aus dem einengenden und gesundheitsschädlichen Korsett.

Die Familie Lindauer hatte mit ihrer Cannstatter Firma nach 1883 einen wesentlichen Teil der deutschen Korsettwarengeschichte mitgeschrieben und mitbestimmt – von 1914 an prägte sie auch die Geschichte des BH. Zum geschützten Markenname Prima Donna für die Korsetts kam der Name Hautana für die BHs – und dieser entwickelte sich bald zum Oberbegriff für Büstenhalter. Selbst in die Literatur fand er Eingang: Otto Reutter schrieb um 1928 in Der fliegende Warenhändler folgende frivolen Gedichtzeilen: »Komm’n Damen mal in ein gewisses Alter, Ihr ›Busenfreund‹ ist dann ein Büstenhalter. Erst war’n sie platt – dann half Hautana ihnen – und neues Leben blüht aus den Ruinen.« Noch im Jahr 1960 widmete sich Arno Schmidt in seiner Glosse Was soll ich tun? dem Hautana und gestand ihm zu, dass er selbst graubärtige Prokuristen toll werden lasse.

Siegmund Lindauer selbst war zwar kein begnadeter Literat, aber ein guter Werber: Es lässt sich zwar nicht mit Sicherheit belegen, dass der Satz »Was der Leuchtturm für die Küste, ist Hautana für die Brüste« tatsächlich einer seiner Werbeslogans war. Aber Sätze wie »Natur und Hautana – zwei große Künstler« stammen aus seiner Zeit als Firmenchef. Er schaltete in allen nur erdenklichen Zeitschriften Anzeigen – sogar in der Lüderitzbuchter Zeitung, die in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika (später Namibia) verlegt wurde. Auf diese Weise vermarktete Lindauer seine Produkte weltweit. Er wechselte dabei gekonnt zwischen den Frauenbildern seiner Zeit. So wedelt eine Skifahrerin rasant den Hang hinab. Dazu heißt es: »Bergauf. Bergab durch Wald und Feld. Hautana straff den Körper hält.« Aber es gibt auch die Anzeige, in der sich eine herausgeputzte Frau auf dem Sofa räkelt. Dazu heißt es: »Frauenschönheit ist Frauenmacht. Vollkommene Schönheit gibt erst Hautana.« Und ganz kurz und knapp. Drei Worte: »Hautana macht Figur.« Sigmund Lindauer starb 1935. Er wurde auf dem Uff-Kirchhof in Bad Cannstatt beigesetzt. Um die Firma nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten vor der Zwangsenteignung zu retten, wurde sie auf den Schwiegersohn Wilhelm Meyer-Ilschen übertragen. Nach dem Krieg führte das einzige Kind von Lindauer, Marie Meyer-Ilschen, die Firma weiter mit ihrer Tochter Rosemarie Usener. 1990 wurde die Firma Prima Donna mitsamt den Rechten an den Marken vom belgischen Dessous-Hersteller Van de Velde in der Provinz Ostflandern eingekauft.

Ein kleiner Ausflug über die Lindauer Firmengrenzen hinaus zeigt, dass in Stuttgart und der Region die Miederwäscheindustrie generell von großer Bedeutung war. Rund 15 Firmen waren dort angesiedelt, der Industriezweig war einer der größten Arbeitgeber. Im 19. Jahrhundert gab es Jahre, in denen aus der Region eine Million Korsetts exportiert wurden. Die wahre Erfolgsgeschichte aber wurde bei Lindauer in Bad Cannstatt geschrieben. Für den schwäbischen Poeten und Spötter Thaddäus Troll waren die größten Erfindungen aus Bad Cannstatt das Auto und Hautana. Informationen zu Hautana bietet heute die Cannstatter Zweigstelle des Stadtmuseums Stuttgart.

Alte Hautana-Werbung

5 Justinus Kerners wurstiges Wundermittel

Botox – Justinus-Kerner-Haus Weinsberg

Porträt von Justinus Kerner

Mehr über den Dichter und Arzt Kerner erfährt man im

Justinus-Kerner-Haus /// Öhringer Straße 3 ///

74189 Weinsberg /// 0 71 34 / 25 53 ///

www.justinus-kerner-verein.de/das-kernerhaus.html ///

In Württemberg gab es Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts zahlreiche Krankheitsfälle, die oft mit dem Tode des Erkrankten endeten. Die Betroffenen litten laut Beschreibungen der Ärzte an Bauchbeschwerden, »einer würgenden Empfindung im Kehlkopfe«, Heiserkeit, einem »kropartigen Husten« sowie »einem besonderen Gefühl der Vertrocknung von Mund und Schlund, Augenlidern, Handflächen und Fußsohlen«. Eines hatten alle Patienten gemeinsam: Sie hatten zuvor Wurst gegessen.

Der Dichter und Mediziner Justinus Kerner, der im Jahr 1815 Unteramtsarzt in Welzheim war, beobachtete und dokumentierte in Kaisersbach einen Vergiftungsfall und obduzierte später die Leiche. Bis 1820 sammelte er weitere Fallbeispiele, dann erschien seine Monografie