15,99 €

Mehr erfahren.

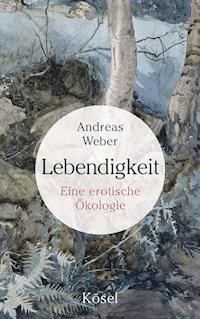

- Herausgeber: Kösel

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Nach seinem Erfolgstitel »Alles fühlt« stellt der Biologe und Philosoph Andreas Weber in seinem neuen Buch eine brisante These auf: Kann es sein, dass unser Planet derzeit weniger an einer Umwelt- oder Finanzkrise leidet, sondern an einem Mangel an Liebe seiner Bewohner? Liebe und Erotik nicht verstanden als kitschiges Gefühl, sondern als unbändige Kraft der Fülle und schöpferischen Energie. Klug und überraschend, auf philosophische wie auf ganz alltagspraktische Weise geht Weber der Frage nach, wie wir die Welt berühren und uns von der Welt berühren lassen.

- Nur die Liebe kann uns retten

- Der Mensch, die Natur und die Biologie der Liebe

- Vom Autor des Bestsellers „Alles fühlt”

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 377

Ähnliche

Über das Buch

»Wer bin ich?« Die ewig aktuelle, immer wieder neu sich stellende Grundfrage des Menschseins erforscht Andreas Weber ganz alltagsnah und lebenspraktisch im Hinblick auf unsere Lebendigkeit: Worin besteht sie? Und wie können wir sie steigern?

Um darauf eine Antwort zu geben, entwickelt der Autor seine »erotische Ökologie«. Mit deren Hilfe können wir in eine neuartige, für Veränderung offene Beziehung zur uns umgebenden Natur, zu unseren Mitmenschen und nicht zuletzt zu uns selbst eintreten. Das setzt voraus, dass wir uns von der Welt wirklich berühren lassen und wir unsererseits die Welt berühren. Ein intensiv geführtes Leben wird so gleichbedeutend mit einer Praxis der Liebe. Gelingen kann beides nur, wenn wir uns öffnen, wenn wir neben den eigenen Stärken auch die eigene Schwäche und Verletzlichkeit wahrnehmen: »Die Wirklichkeit anerkennen, wie sie ist, und in ihr den Tod – das ist der Kern des Erotischen.«

»Liebe ist Lebendigkeit – Lebendigkeit ist Liebe. Mit seiner erotischen Ökologie wagt Andreas Weber einen neuen und verlockenden Blick auf das ewige Wechselspiel von Verbundenheit und Autonomie. Poetisch, leidenschaftlich und klug.«

Ariadne von Schirach, Autorin und Philosophin

»Dieses Buch deckt einen blinden Flecken unseres Zeitalters auf: unseren kollektiven Mangel an Berührbarkeit. Andreas Weber schickt uns auf Entdeckungsreise in eine lebendigere Welt.«

Dr. Natalie Knapp, Philosophin und Schriftstellerin

Andreas Weber

Lebendigkeit

Eine erotische Ökologie

Kösel

Der Kösel-Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.

Copyright © 2014 Kösel-Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlag: Weiss Werkstatt, München

Umschlagmotiv: © Study of rocks and ferns in a wood at Crossmount, Perthshire, 1843 (w/c on paper), Ruskin, John (1819–1900) / Abbot Hall Art Gallery, Kendal, Cumbria, UK / The Bridgeman Art Library

Lektorat: Michael Wallossek, Bonn

ISBN 978-3-641-12615-5

www.koesel.de

»Die Natur ist innen.«

Paul Cézanne

»Zwei Mächte beherrschen das Universum: Licht und Schwere.«

Simone Weil

»Sich selbst zu kennen heißt, selbst zu sein, heißt, Herr seiner selbst zu sein, sich von den anderen zu unterscheiden, aus dem Chaos auszuscheren, ein ordnendes Element zu sein, aber eines der eigenen Ordnung und der eigenen, einem Ideal verantwortlichen Disziplin. Und das kann niemand erreichen, der nicht die anderen kennt, ihre Geschichte, die Folgen ihrer Mühen, diejenigen zu werden, die sie in der Tiefe sind (...) All das gilt es zu lernen, ohne das letzte Ziel aus den Augen zu verlieren, nämlich sich selbst durch die anderen besser zu erkennen und die anderen durch sich selbst.«

Antonio Gramsci1

Inhalt

Über das Buch

Vorbemerkung

Vorspiel

1. Die Tragfähigkeit der Luft

Teil 1: Ich

2. Berührung

3. Sehnsucht

4. Tod

Teil 2: Du

5. Verwandlung

6. Umarmung

7. Ein Spiel der Freiheit

Teil 3: Wir

8. Das Denken des südlichen Mittags

9. Teilen

10. Der Himmel, jetzt

Nachspiel

11. Die Stimme des Glücks

Dank

Anmerkungen

Über den Autor

Vorbemerkung

Ohne Bindung kein Leben. Von der Zellteilung bis zur Kindererziehung können wir alle Vorgänge in der Biosphäre als Beziehungsvorgänge verstehen – und von ihnen lernen. Denn immer müssen zwei unterschiedliche Standpunkte so in Einklang gebracht werden, dass etwas ganz Neues entsteht, das alles Vorherige enthält und zugleich ganz anders definiert. Diese Verbindung zweier (oder vieler) unterschiedlicher Standpunkte in einem gemeinsamen Anliegen, das voller Widersprüche bleibt, ist die vielleicht allgemeinste Definition des Ökosystems. Sie ist zugleich die präzise Beschreibung einer liebenden Bindung.

Dieses Buch verfolgt darum ein ehrgeiziges Ziel: eine Untersuchung der Prinzipien erfahrbarer Wirklichkeit als Wissenschaft des Herzens, nicht aber als allein biologische Beschreibung der Sinne. Seine Energie für dieses riskante Unterfangen nimmt es aus der Überzeugung, dass wir derzeit diese Wirklichkeit verfehlen, weil die Schubkraft zur Weltbeschreibung und Welterfahrung unserer Zivilisation sich von der Erfahrung der Lebendigkeit abgewandt hat und eine liebende Praxis nicht für ein Erkenntnisinstrument hält, sondern für eine Privatangelegenheit.

Ich beschreibe diese Wirklichkeit auf den folgenden Seiten als schöpferischen, poetischen Zusammenhang einer sich ständig neu entfaltenden Freiheit zur Individuation und zur immer wieder geknüpften Verbundenheit. Historisch hört dieser Drang zu sich selbst und zur Fülle, den ich in der Wirklichkeit wahrnehme, auf den Namen »Eros«. Naturgeschichtlich entfaltet sich die Wirklichkeit in Form lebender Systeme, in Form sich selbst organisierender Moleküle, Zellen, Körper, Biotope und Landschaften, für die Drang, Begehren und Sehnsucht nach Verbindung und nachAutonomie etwas Grundsätzliches sind: notwendig, um wahrzunehmen, sich fortzusetzen, zu wachsen.

Ich schreibe darum eine »erotische Ökologie«. Die fundamentale Erotik, von der Welt berührt zu sein und diese zu berühren, erfahren wir mit unserer Geburt als eine Leben spendende Macht. Wir erfahren sie als Wirklichkeit. Ebendiese Wirklichkeit wünschen wir in ihrem schöpferischen Wachstum zu bewahren – in einem Partisanenkampf der Poesie. Dieses Buch handelt daher von einer Beschreibung der ökologischen Wirklichkeit als Beziehungssystem. Und es ergründet spiegelbildlich die Liebe als eine ökologische Praxis.

Leben in intensiver Form, lautet meine Überzeugung, ist immer eine Praxis der Liebe. Und erst indem wir unsere Existenz wieder als eine Praxis der Liebe zu erfassen lernen, werden wir die überwältigenden ökologischen und humanen Dilemmata, denen wir in der Mitte des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts gegenüberstehen, neu begreifen – und Mittel finden können, anders mit ihnen umzugehen als bisher. Leben ist stets der schöpferische Übergang von einer Situation der Kontrolle zu einem Prozess der Unkontrollierbarkeit. In einer ökologischen Sicht ist somit Lieben eine Praxis des Interessenausgleichs, die zu mehr Lebendigkeit führt und dabei das Scheitern von vornherein in Kauf nimmt. Erfolgreiche Bindung heißt so immer zweierlei: Ohne Angst lebendig sein – und mutig sterben lernen.

Die Liebe ist eine Antwort auf den Mangel, der im Herzen der Lebendigkeit liegt, aber nicht sein Ausgleich, sondern seine Transformation. Den Mangel verwandelt sie in einen Überschuss, der neue Widersprüche produziert; sie ist leuchtende Wunde und durchlichtete Schwere, die Freiheit im Unmöglichen, die schuldig gebliebene Antwort auf das Paradox des Lebens: »vivacidad pura« (Octavio Paz), reine Lebendigkeit, erfahren von der Innenseite der Welt.

Entsprechend werde ich auf den folgenden Seiten eine Reihe von Liebensgeschichten erzählen. Ich werde erotische Affären mit Steinen, Pflanzen, Flüssen, Tieren, Menschen und Worten schildern und sie dabei analysieren. Ich möchte durch sie zu verstehen versuchen, in welch überwältigendem Maß das Erotische – die Sehnsucht nach einer Praxis sinnstiftenden Berührtseins in unserer verkörperten Existenz – die Wirklichkeit bestimmt. Ich möchte sondieren, in welchem Maß wir diese Wirklichkeit vergessen haben, und herausfinden, wie wir sie vielleicht zurückerobern können.

VORSPIEL

1 Die Tragfähigkeit der Luft

»Und so hat niemand mehr Geist, als er Liebe hat.«

Theodor Lessing2

»Es raspelt wieder in meinem Kamin«, sagt die Freundin ganz aufgeregt. Dann muss sie selbst über ihre Worte lachen. Sie wippt von einem Bein auf das andere. Sie hat sich nicht umgezogen. In ihrem Hauskleid steht sie vor meinem Tisch, draußen auf der Terrasse von Walters Bar.

Laue Luft erfüllt den Platz im Zentrum des kleinen italienischen Städtchens in den Bergen über der Riviera. Die Sonne ist schon verschwunden, aber wie ihr Nachbild setzt sich silbriges Licht zwischen den Häusern fest, als wolle auch die Nacht erleuchtet bleiben. »Irgendwas kratzt und scharrt wieder hinter der Wand. Kannst du nicht noch einmal schauen?«, fragt sie. Wieder muss sie lachen. »Vielleicht ist eine Katze hineingefallen«, sage ich. Ich stehe auf, winke dem Wirt zu, dass ich später bezahle, und gehe hinter der Freundin die warme Gasse zur Wohnung hinauf.

Sie arbeitet in der Schule. Sie hat dort eine Stelle, die es in dieser Art bei uns schon lange nicht mehr gibt: Sie ist Pedellin. Ihre Aufgaben umfassen die der Sekretärin, der Hausmeisterin und der Putzfrau. Und sie muss rechtzeitig die Klingel zur Pause drücken. Aber in Wahrheit ist sie die Schulkrankenschwester. Immer wieder einmal sieht man Schüler an ihrem Tisch, der quer am Ende des Korridors steht. Mädchen und Jungen sitzen dort, von der Last des Lernens, der Qual des Kindseins niedergedrückt, den Kopf zwischen den Armen. Auch mitten in der Stunde.

Hier warten die Kinder nicht betreten beim Rektor, weil sie etwas ausgefressen haben. Hier sitzen sie am Tisch der inoffiziellen Schulkrankenschwester, wenn sie unglücklich sind, den Kopf in den Armen verborgen. Die Pedellin tröstet sie. Oder eigentlich tröstet sie gar nicht. Sie lacht. Sie lacht über ihre Schmerzen und ihr Leid. Die Schüler schleppen sich weinend zu ihr, und sie lacht. Und gerade das ist die Medizin. Die Pedellin lacht, aber sie lacht nicht die Schüler aus, sondern die Schmerzen. Sie lacht über das Millionste kleine Unglück, so herzlich und so freundlich, dass es ansteckt und die Wut oder der Schmerz ihre Größe verlieren.

In ihrer Wohnung steige ich auf einen wackligen Stuhl. Sie besitzt insgesamt nicht mehr als drei, alle irgendwie defekt. Wenn Gäste zum Essen da sind, müssen sie Sofapolster an den Tisch heranrücken. Ich ziehe das zusammengeknäulte Handtuch aus dem Loch in der Wand, das für ein Ofenrohr vorgesehen ist. Ruß fällt raschelnd auf die Dielen und auf den Tisch. Wir müssen uns anschauen und schon wieder lachen. Ich habe das am Morgen bereits einmal gemacht, habe das Handtuch herausgezogen und auf Zehenspitzen auf dem Stuhl stehend mit einer Taschenlampe in das Loch über meinem Kopf geleuchtet. Ohne Ergebnis.

Diesmal taste ich mit der Hand. Wieder hören wir das Scharren, diesmal lauter, hektisch. Ich fasse tiefer in den Kamin und berühre etwas Glattes, Nachgiebiges, etwas, das abgerundet ist und sich bewegt. Ich schaudere kurz – und packe dann zu. Als meine Hand wieder zum Vorschein kommt, sehe ich, dass es ein junger Mauersegler ist. Sein Körper strahlt Wärme aus. Ich spüre das im Stakkato schlagende Herz.

Ich gehe zum weit aufstehenden Fenster, öffne die Hand, und der Vogel entschwindet wie ein Pfeil ins silbrige Licht des Abendhimmels. Offenbar war er von oben in den Schornstein geflogen und nicht mehr hinausgekommen.

Lächelnd schauen wir uns an. Wir können nicht anders, wir müssen lächeln. Es ist still – aber dann hören wir wieder das Geräusch. Es raspelt weiter. Ich taste noch einmal, greife noch tiefer in die Rußbrocken, fördere einen zweiten Mauersegler zutage und entlasse auch ihn aus dem Fenster in die Freiheit, wo er zwischen den Häusern die Straße entlangkurvt und hinter einer Biegung verschwindet. Die Mauersegler lassen sich in die Luft fallen und werden erneut zu ihrem Element. In diesem Augenblick sind sie gerettet – selbst wenn sie schon zu geschwächt sind, um zu überleben. Ich höre ihre Jubelrufe, ihr lang gezogenes Schrillen im Abend verklingen. Und derselbe Jubel erfüllt uns, die wir uns in den Armen liegen, vor Glück, gerettet zu sein.

In jenem Moment begreife ich: Die Mauersegler sind ein Element der Luft – aber sie sind auch ein Element des Glücks. Die Mauersegler sind die Kinder der Liebe der Luft zu sich selbst. Und ich ahne zum ersten Mal, dass wir diese Liebe gar nicht richtig verstehen, wenn wir sie auf ein Gefühl beschränken, das nur wir verspüren, etwa wenn wir einen besonders begehrenswerten Menschen in unserem Leben zu halten versuchen. Ich habe an jenem Sommerabend den Eindruck, dass die Liebe nichts anderes ist als die reine Lebendigkeit in Fleisch und Blut, mit klopfendem Herzen und ausgebreiteten Schwingen. Ja, dass jeder Moment, in dem wir dem Leben und seinem Begehren mit Zärtlichkeit begegnen, diese Liebe entfaltet, so wie der junge Vogel gerade seine überlangen Schwingen in die Freiheit und in die Lebendigkeit hinein entfaltet hat.

Lieben heißt also, dachte ich, im vollen Maß lebendig zu sein. Aber das brachte eine ganze Menge Konsequenzen mit sich. Dann müssen wir nämlich, so wurde mir klar, was wir für das Leben halten und für dessen Sinn, noch einmal ganz neu überdenken. Dann haben wir möglicherweise vom Leben und von dem dazugehörigen Gefühl bislang wenig verstanden. Oder viel vergessen.

Und es könnte sein, dass unser Planet in Wahrheit nicht in einer Umweltkrise steckt, oder in einer Wirtschaftskrise. Sondern dass die Erde derzeit unter dem Mangel unserer Liebe leidet – während sie in die sechste Aussterbewelle eingetreten ist, immer mehr Menschen über das Gefühl der Sinnlosigkeit klagen, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen auf dem Vormarsch sind und immer noch Milliarden von uns in der Düsternis absoluter Armut leben.

Aber diese Liebe, so dachte ich, während die Pfeilspur der befreiten Mauersegler als Nachbild in die leere Luft des Abends gebrannt schien, ist ja nichts anderes als der unermüdliche Drang der Lebewesen und der Ökosysteme, zu wachsen und sich zu entfalten. Sie ist das Begehren nach solcher Entfaltung und die Freude über die Erfüllung dieses Drangs – und zugleich das Glück, das die Freundin und ich eben fühlten, als wir uns nach der Rettung der kleinen Tiere in den Armen lagen. Sie entfaltet sich, gleich ob mir oder einem anderen Wesen Gutes geschieht, weil sie die Freude darüber ist, wenn in der Welt das Leben zunimmt, irgendwo.

Diese Liebe leitet die Sicherheit, mit der zwei Zellen einander finden, die Präzision, mit der eifrige Moleküle viele Hunderttausend Male pro Sekunde Sprünge und Brüche in der DNA unserer Zellen reparieren. Sie begleitet das Austreiben der Blumen und den Instinkt der Weichkäfer, die vom Pollen der Blüten fressen. Die Liebe lenkt all diese Prozesse des Lebens – aber nicht als kitschiges Gefühl, sondern als eine unbändige Kraft, mit der sich die schöpferische Energie der Welt zu Individuen formt und diese wieder zerstört.

Liebe, so überlegte ich, war so etwas wie die Innenseite von Lebendigkeit. An diesem Abend war ich in sie hineingerutscht, absichtslos, tastend, ein bisschen beklommen, so wie ich mit meiner Hand fast erschrocken auf die pulsierende Wärme der jungen Vögel in der rußigen Höhle des Ofens gestoßen war.

Und plötzlich klopfte auch mein Herz wie das des kleinen Mauerseglers. Was gab es noch alles zu entdecken! Wie sehr würden wir wieder begreifen können, in welchem Maß auch wir an dieser Kraft teilhaben. Und zu was wir sie nutzen können, um in einem produktiven und poetischen Sinn lebendig zu werden.

Eros: Was die Welt wirklicher macht

Wenn wir über Liebe sprechen, dann denken wir gewöhnlich an Menschen, an Paare vor allem, wir denken an Zweisamkeit und Einklang, an Enttäuschung und Melodrama. Wir denken an die Liebe zu uns selbst, nicht an die Liebe zur Welt. Eros, das klingt nach einem guten Nachtisch, nach »happy ending«. Aber Eros, der griechische Gott der Liebe, galt in der Antike als tragische Gestalt. Er war nicht der Gott der genussvollen Erfüllung, sondern jener der emotionalen Intensität, die auch oder gerade in der Abwesenheit brennt.

Aber waren wir, überlegte ich, dann nicht alle und mit uns die großen Projekte unserer Zivilisation in einem Irrtum befangen? Hatten wir womöglich kollektiv vergessen, was als entscheidendes Moment Liebe erst gebar? Dass sie nicht ein beglückender Rausch war, sondern Maßstab des Gelingens einer Beziehung, in der mehr als einer, ich und du, der Einzelne und die Welt, gemeinsam Platz finden mussten? Hatten wir uns alle, im technologisch bequemen und monströsen 21. Jahrhundert, im Streben nach einer möglichst angenehmen Existenz, nach Geborgenheit, Anerkennung und allabendlichem Vergessen, in ein Bild des Liebens verrannt, das uns von der Lebendigkeit fortführte und immer tiefer in eine Spirale der Bedürfnisse hineinsaugte, in deren Mitte nichts stand als das optimierte eigene Ich, abgetrennt, unverbunden – und letztlich tot?

Die Suche nach der Liebe ist eine zentrale Bewegung, die unser Leben kennzeichnet, und sie bleibt so unermüdlich wie unerfüllt. Ihr dauerndes Scheitern könnte bedeuten, dass wir das Lieben genauso wenig verstehen, wie wir das Lebendige, die Natur, die ebenfalls bedrohte schöpferische Kraft der Erde verstehen. Wir lieben oft falsch. Das ist die Ausgangsthese dieses Buches, im Privaten wie im Politischen, im Großen wie im Kleinen, in der Kultur wie im Bett. Wir lieben falsch, weil wir mit dem, was wir für Liebe halten, weder selbst lebendiger werden, noch die Welt lebendiger machen. Aber lässt sich überhaupt »richtig« lieben?

Die Antwort, die dieses Buch zu geben versucht, lautet: Um die Liebe zu verstehen, müssen wir das Leben verstehen. Um lieben zu können, als Subjekte mit einem empfindsamen Körper, müssen wir lebendig sein können. In Fülle lebendig sein zu dürfen heißt, geliebt zu sein. Sich selbst seine Lebendigkeit zu erlauben heißt, sich selbst zu lieben – und zugleich die schöpferische Welt, die ihrem Prinzip nach zutiefst lebendig ist. Das ist die Grundthese der erotischen Ökologie.

Wer die Liebe ausblendet, kann die Wirklichkeit nicht verstehen. Das gilt für alle Wirklichkeit, die physische und die des Gedankens, insbesondere aber für die Biosphäre, die Wirklichkeit der Körper. Keine biologische Beschreibung ist vollständig, wenn sie nicht als eine Biologie der Liebe angelegt ist. Und umgekehrt verstehen wir die Liebe nicht, wenn wir nicht sehen dass sie an das Lebendige gekoppelt ist, an die Erfahrung, einen lebenden Körper zu bewohnen, der im Glück zu vibrieren vermag und sich im Schmerz zusammenkrampft. Liebe ist eine Praxis der Lebendigkeit. Das Erotische ist das genuine Lebensprinzip, das die Welt der Körper und der Lebewesen durchdringt.

Dieses Lebensprinzip habe ich in der Lust der Mauersegler wiedergefunden. Was das Hingerissensein von der Existenz ist, haben mir die schlanken Vögel gezeigt. Die Mauersegler, die mit ihren Sichelflügeln durch den Himmel von Varese Ligure kurven, durch die ungetrübte Luft über dem kleinen Städtchen, in dem ich für ein paar kurze Jahre eine eigene Wohnung hatte. Ich erfuhr die Liebe nicht nur, als ich die beiden kleinen Vögel rettete. Sie umgab mich jeden Tag. Sie war eine Essenz der Luft. An den Abenden, als die Tiere die Atmosphäre mit ihrem Flug durchschnitten und ihre schrillen Schreie den Himmel füllten, kam es mir manchmal vor, als würde ich geradezu physisch in ihre Lebendigkeit eingetaucht, als ginge ich, auf dem Weg zu kleinen Besorgungen, zum Bäcker, zum Tabaccaio, durch eine Substanz, die aus Freude gemacht ist.

»Rondone« heißen die Mauersegler auf italienisch, auf dem zweiten o betont. Rondine, mit Emphase auf dem ersten o, sind ihre kleineren Cousinen, die Schwalben. Pfeifend und kreischend schneiden ihre wie Klingen geformten Flügel Kreise in die laue Abendluft über dem Marktplatz. Die Vögel tragen schon das Wort »rondo« in ihrer Bezeichnung, das an »rund« erinnert. Und auch wenn Wortkundler vermuten, dass das Biegsame, die im rasenden Flug gezogenen Kreise gar nicht zum Namen beigetragen haben, so prägt doch gerade die Ekstase ihrer kreisenden Beweglichkeit die Erscheinung der Mauersegler.3

Ich erinnere mich an jenen besonderen Abend im Juli, an dem die Vögel, die alten und ihre gerade flügge gewordenen Jungen, den stumpfblauen und rosenfarbenen Himmel des Ortes in wirbelnden Schichten füllten. Es war ein besonderer Abend, weil mir auffiel, wie viele dieser Vögel die Luft erfüllten, dicht wie Sonnenstäubchen und beweglich wie erhitzte Atome. Vielleicht, weil die gerade flugfähigen unter ihnen an jenem Abend den Himmel zum ersten Mal als Leichtigkeit unter der Schwere ihrer Körper gefühlt haben. Das Glück der Jungtiere – »Vogelwelpen« sagte meine Tochter immer – brachte den unbelebten Himmel zum Brausen, machte die anorganische Luft lebendig.

Es waren sicher Hunderte Vögel über der granitgrauen alten Burg im Dorfkern. Als hätte der Abend die Luft zum Stocken gebracht, als hätte ein unsichtbares Reagenz der Verwandlung den leeren Raum als bebend beseelt und als lebenssüchtig erwiesen. Das Phenolphthalein der Dämmerung bildete ein Fällungsreagenz, das mit seinem Umschlag von Blau zu Rot die Tragfähigkeit der Luft empirisch belegte. Es füllte den Himmel mit brausenden Kurven, mit sirrenden Bögen, es ließ das Nichts stocken und verwandelte es zu Gruppen und Geschwadern im lustvollen Flug. Ich legte mich auf den Rand des Dorfbrunnens und beobachtete die Liebe des Himmels zu sich selbst. Das Spiel der haltlosen Luft brachte Gestalten hervor. Die Leere wurde erst als Geschäume von Wechselbeziehungen ganz sie selbst, aber indem sie sich verwandelte, indem sie tragender Raum und bebender Körper war.

Ich kann selbst nicht fliegen. Was ich beschreibe, folgt aus meinem Versuch, die Ekstase der Mauersegler mit meinem Körper zu verstehen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Mir entgeht sicher vieles – aber ich begreife doch das Wichtigste. Denn ich bin ja selbst ein Lebewesen mit einem empfindsamen Körper, der Freude erleben möchte und doch einmal sterben muss. Ich verstehe Leben, weil ich lebe. Der südafrikanische Literaturnobelpreisträger J. M. Coetzee lässt die Heldin in der Erzählung »Elizabeth Costello« gegen eine Übermacht von erfahrungsskeptischen Philosophen bei einem Dinner tapfer behaupten: »Wir wissen, was ein anderes Wesen fühlt, wenn es sich im Vollbesitz seiner Kräfte erlebt. Denn volles Leben ist Leben als Freude.«4

Freude ist das Kennzeichen der Liebe; und Liebe das Prinzip eines erfüllenden Ausgleichs zwischen dem Individuum und dem Ganzen. Das Erotische zeigt sich als jene Kraft, die Wesen dazu bringt, diesen Ausgleich unermüdlich zu suchen, daran zu scheitern, ihn zu verfehlen, ihn vorübergehend zu erreichen. Die Macht des Erotischen erfüllt die Biosphäre mit Leben und verleiht ihren Mitgliedern die Ausdauer, jeden Tag mit neuer Dynamik nach Verwirklichung, Erfüllung und Freude zu suchen. Umgekehrt zeigt sich: Das hartnäckige Streben allein nach persönlicher Erfüllung in der Liebe bedeutet ein ökologisches Drama. Es folgt dem Prinzip des Nehmens von Ressourcen statt dem des Gebens, Teilens und Loslassens.

Liebe als ökologisches Phänomen

In den folgenden Kapiteln will ich diesem Lebensprinzip folgen, das aus der Berührung zweier Pole stets ein Drittes schafft, eine Beziehung, die beide verwandelt. Ich werde bei den Mineralen beginnen und Schritt für Schritt nachvollziehen, warum jede Ökologie, also jede Beschreibung der Wirklichkeit, die diese als verschachteltes System von gegenseitiger Inspiration, Abhängigkeit, Durchdringung und immer wieder neu errungener Freiheit versteht, um das Zentrum der erotischen Anziehung kreist – und warum eine wissenschaftliche Beschreibung der Welt ohne dieses Zentrum unsere zentrale Lebenserfahrung ignoriert. Und weil man über die Liebe nur schreiben kann, indem man in einer bestimmten Weise liebt, werden es sehr subjektive, intensiv erfahrene Geschichten sein. Auch über diesen Zusammenhang werde ich noch sprechen. Eros ist das Prinzip schöpferischer Fülle, das Prinzip des Überfließens, des Teilens, des Mitteilens – der Selbstrealisierung, die in jedem Mineral schon schlummert, und um die wir, so schmerzhaft sie immer wieder ist, in dieser Welt nicht herumkommen, wenn wir mit der Wirklichkeit in Kontakt bleiben wollen, gleich wie: als Denker oder als jemand, der einfach nur ist.

Derzeit freilich fehlt diese Dimension in den meisten ernsthaften, wissenschaftlichen Beschreibungen der Wirklichkeit. Die »Königin der Wissenschaften«, die Philosophie, trägt den Begriff Philia, Liebe, sogar in ihrem Namen – aber oft erinnert sie mehr an eine komplexe Amtssprache als an den Versuch, die durch Staunen, Interesse und Dankbarkeit gekennzeichnete Begegnung mit der Welt in Worte zu fassen. Und die Biologie, unsere Wissenschaft des Lebens, die immer noch von vielen Studenten als Fach gewählt wird, weil sie in ihrer Kindheit eine zärtliche Begeisterung für andere Wesen verspürten? Für die Lebenswissenschaft spielt die Untersuchung, inwieweit Beziehungen und emotional erfahrene Bedeutung im Zentrum ökologischer Zusammenhänge stehen, nur eine untergeordnete Rolle. Zwar geht es in der Biologie um Lebewesen, die nur aufgrund von Beziehungen existieren können. Aber Biologen beschreiben diese Zusammenhänge gewöhnlich in Form von Ursache-Wirkungs-Ketten. Gewiss ist die Biologie durch diese Herangehensweise zur Leitwissenschaft aufgestiegen. Aber in ihrer Mitte fehlt jene Dimension, die wir als eine Beschreibung unseres Welterlebens auffassen könnten. Das heißt: Erst wenn die biologische Beschreibung der Wirklichkeit zu einer »Biologie der Liebe« erweitert wurde, ist das Bild vollständig.

Aber diese Biologie kann nicht länger eine »Mechanik des Herzens« sein, wie sie die Naturwissenschaft nach wie vor so gern anbietet. Sie muss eine Praxis gelebten, mit Haut und Haaren erfahrenen Lebens sein, eine Biologie in der ersten Person also, die jedes Erlebnis, jede Erfahrung, jede Stimmung auf den Prüfstand eines Bildes von der Wirklichkeit stellt. Sie muss berücksichtigen, dass jedes Wesen beständig in Veränderung begriffen ist und beständig um seine Entfaltung ringt.

Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern der Charakter einer produktiven Beziehung. Das nicht mehr zu verstehen, ist unser großer Irrtum in einer Zeit, in der wir alle der Liebe als dem einzigen Lebensziel hinterherrennen, zugleich aber überall auf eine außerordentliche Lieblosigkeit stoßen und uns dieser selbst schuldig machen. Durch unser Missverstehen des Liebens verstärken wir diese Situation dabei beständig. Eine Welt, in der Liebe nicht wirkmächtig existiert, sondern von den Menschen bloß hinzugedichtet wird, verliert die Fähigkeit, fairen Umgang zu ermöglichen, Sinn zu spenden und anderen als rein monetären Reichtum hervorzubringen.

Liebe ist kein angenehmes Gefühl, sondern das praktische Prinzip schöpferischer Lebendigkeit. Dieses Prinzip beschreibt die Art und Weise, wie auf diesem Planeten lebende Gemeinschaften – Zellgruppen, Organismen, Ökosysteme, Völkerstämme, Familien – eine eigene Identität finden und zugleich die Beziehung fördern, in der sie zu anderen und zum Rest des sie umgebenden Systems stehen. Das Erlebnis, einen Ausgleich zwischen den eigenen Interessen und denen des anderen herzustellen, bildet das Zentrum der Liebe. Wenn in der Liebeserfahrung mein Gegenüber in seinem höchsten Glück gerade mein tiefstes Begehren ist, dann enthüllt sich hier etwas Allgemeineres als ein privates Gefühl. Dann wird Liebe zu einem grundsätzlichen Aspekt des Lebendigseins. Sie ist das Erfolgserlebnis belebter Systeme, in denen es ja immer darum geht, die Freiheit des Individuums mit der des Ganzen in Einklang zu bringen.

Unser hartnäckiges Beharren auf der erfüllenden Beziehung und ihrem privaten Genuss ist in der Tiefe ein ökologisches Drama. Denn zur Idee der Liebe als einer Ressource, für die ich einen anderen Menschen brauche, der sie mir schenkt, passt spiegelbildlich die Auffassung, dass die ganze belebte Welt ein Ort des Kampfes um begrenzte Güter ist, und die Evolution eine Geschichte der Sieger im Optimierungswettbewerb. Zu dieser Idee gehört, dass nichts geschenkt ist – weshalb man, um liebenswert zu sein, vor allem durch Attraktivität seinen Marktwert steigern müsse. In einer ökologischen Auffassung der Liebe hingegen stehen andere Beobachtungen im Mittelpunkt. Sie geht nicht davon aus, dass Glück nur errungen werden kann und davon schlauerweise nichts abgegeben werden darf. Sie glaubt im Gegenteil, dass alles Wesentliche immer schon geschenkt ist – aber nur, indem es von allen geteilt wird.

Die Zärtlichkeit des Körpers ist das Erbarmen, nicht die Gier

Eine Sicht der Liebe als ökologisches Phänomen orientiert sich an den Lebensbeziehungen der Biosphäre. Dort stellt ja auch die Konkurrenz nur eine Seite der Wirklichkeit dar. Um die Kaskaden der Stoffe und Existenzen überhaupt in Betrieb zu setzen, ist zunächst einmal eine Gabe ohne jede Gegengabe nötig: Das vom Himmel geschenkte Sonnenlicht. Die Stabilität eines Lebensraums wird nicht dadurch gewährleistet, dass Arten und Individuen versuchen, andere zu überflügeln. Die Logik des Lebendigen besteht vielmehr darin, dass jede Art von einer anderen abhängig ist, dass jedes Nehmen durch ein Geben aufgewogen wird. Wie tief dieses Prinzip des Schenkens die Welt der Organismen prägt, haben wir wohl noch nicht in Ansätzen verstanden.

So wiegelt etwa das, was Biologen gern als evolutionären »Rüstungswettlauf« bezeichnen, Räuber und Beute nicht nur gegeneinander auf, sondern fesselt sie auch unablöslich aneinander. Winzige im Wasser schwebende Algen etwa haben im Laufe von Generationen immer kompliziertere Körperpanzer entwickelt, um Krebse, die sich von ihnen ernähren, abzuwehren. Diese brachten im Gegenzug weiter und weiter spezialisierte Mundwerkzeuge hervor. Schließlich hingen die Räuber vollkommen von einer einzigen Beuteart ab, weil sie nichts anderes mehr fressen können.

Die »Räuber« verschonen alle anderen potenziellen Beutetiere, für die sich andere Formen von Dominanz und Abhängigkeiten eröffnen, welche die Wechselwirkungen innerhalb des Lebensraums weiter verstärken und dessen Vielfalt erhöhen. Das Resultat ist nicht ein »Besser«, sondern ein »Tiefer«: ein größeres Maß an inniger Verwobenheit. Man könnte also sagen: Durch die Verwicklungen von Räubern und Beute in einer gemeinsamen Geschichte entsteht ein intensiverer Grad an Beziehung in einem Biotop, die ein Beobachter als dessen Schönheit erfahren kann.

In der erotischen Ökologie gehört die Empfindung von Freude als integraler Bestandteil zu einem gedeihenden Ökosystem. Jede Beziehung im Lebensnetz bringt Sinn hervor, weil es für die beteiligten Wesen immer um ihr ganzes Leben geht – um das existenzielle Begehren, ein Selbst in einem Körper zu bleiben und diesen immer weiter zu entfalten. Jedes Lebewesen, das ist das erotische Moment daran, kann sich mit dieser Erfahrung in jedem anderen widerspiegeln, weil wir alle einen sensiblen, verletzlichen Körper haben, der auf Bindungen ebenso sehr angewiesen ist wie auf die Luft zum Atmen. Wir wissen dem tiefsten Prinzip nach, wie die anderen Wesen fühlen, weil sie einen Körper haben wie wir.

Die Zärtlichkeit dieses Körpers ist Erbarmen, nicht Gier.

Abends kurven die Mauersegler in Schwärmen durch die transparenter werdende Luft. Der Himmel um den Burgturm schrillt vom Kreischen der Vögel. Sausend, sich überholend, in Geschwadern, die sich durchdringen, vermischen und wieder zerrinnen, jagen sie einander nach. Die Vögel mit den schlanken Schwingen sind ein Geschenk an die Luft. Weiter oben, an der Grenze zum Himmel, tanzen weitere Schwärme. Die Luft hat sich mit ihnen gefüllt wie mit Schneeflocken, mit Staub, mit Sonnenfunken. Die Mauersegler bewohnen die Luft, als wäre sie ein Felsen, der wogt wie das Meer. Ein Tier nach dem anderen schießt auf das Gemäuer zu und dreht in letzter Zehntelsekunde ab, indem es sich in die Kurve legt wie ein Flieger bei einer halsbrecherischen Kunstflugfigur.

Oder vielmehr umgekehrt: Ein Flieger beim Manöver kurvt wie der Mauersegler im Spiel. Unser Blick geht hinauf, nicht gebannt, sondern in die Dynamik der Vögel hineingerissen. Unser Nacken folgt wiegend ihren Kurven, Bogen und Schleifen, unsere Augen werden emporgesaugt in jagende Loopings und fliehende Schikanen der in den Wind gespannten Körper, die nichts als Schwingen sind, gebogene Klingen, die ihre Spuren in das Gewebe des Himmels schneiden. Unser Blick, sprachlos und demütig, während die Glieder vor Lebensfreude kribbeln, heißt Huldigung. Das ansteckende Glück der Vögel ist das Vertrauen in die Tragfähigkeit der Luft.

Teil 1

Ich

»Nach dem Stein versteht man die Rose. Nach der Rose erträgt man den Stein.«

Cees Nooteboom

2 Berührung

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!