Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Karl-May-Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Karl Mays Gesammelte Werke

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2009

Viele Gedichte aus "Himmelsgedanken" entstanden auf Karl Mays Orientreise 1899/1900 oder wurden davon inspiriert. Neuauflage des Bandes 49 mit den Gedichten und Sinnsprüchen im originalen Wortlaut und in der Reihenfolge der Sammlung "Himmelsgedanken" von 1900. Ebenfalls enthalten ist Karl Mays einzigstes Schauspiel, das Drama "Babel und Bibel" sowie "Der Dichter über sein Werk"; außerdem Varianten der Gedichte "Des Buches Seele" und "Weihnachtsabend". Mit einem Vorwort und Erläuterungen von Prof. Dr. Christoph F. Lorenz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 369

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

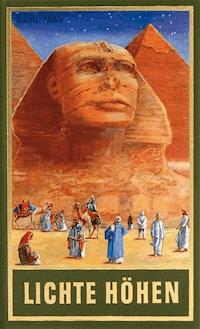

KARL MAY’SGESAMMELTE WERKE

BAND 49

LICHTE HÖHEN

LYRIK UND DRAMAVONKARL MAY

Herausgegeben vonLothar und Bernhard Schmid© 1998 Karl-May-VerlagISBN 978-3-7802-1549-9

KARL-MAY-VERLAGBAMBERG · RADEBEUL

INHALT

Vorwort

Himmelsgedanken

Widmung

Meine Legitimation

Ragende Berge

Gottesgedanke

Liebe

Ewig

Gottesstunde

Werdet frei!

Mein Himmel

Sternensprache

Sternschnuppe

Sternkunde

Bitte

Gottesmahnung

Hinauf – hinab

Gnade

Ade

Heilesbotschaft

„Vater!“

Läuterung

Wohltätigkeit

Verzeihen

Dein Auge

Güte

In die Berge

Empor

Ergib dich drein

Das Gewissen

Selbstprüfung

Einsicht

Wohin?

Frage

Rätsel

Doppelsieg

Berufung

Unsern Dichtern

Vogelsang

Auf dem Friedhofe

Wo sind die deinen?

Meine Engel

An die Mutter

Des Kindes Seligkeit

Großmütterchen

Frühling

Blind und doch sehend

Im Alter

Die Leiden

Kindschaft

Heimkehr

Umkehr

Wunsch

Das Kapellchen am See

Mahnung

Kannst du noch beten?

Andacht

Hilf mir!

Reue

Kanaan

Im Traum

Du hast – – –

Nur einer?

„Mehr Licht!“

Ich bin bei dir

O bete gern!

Ich liebe

Verständige Liebe

Rückkehr zum Glauben

Segen

Meinem Schutzengel

Tagesscheiden

Dein Engel

Zwei Worte

Abendgebet

Ein Wort von oben

Ruhe

Das Glück

Drei Fragen

Klarheit

Der Mensch

Zuversicht

In tiefer Not

Das heilige Land

Klage

Nachruf

Wahrheitstraum

Guter Rat

Zufall

Abschied

Schweigen

Ernste Weisung

Der Feind

Deine Welt

Sein ist die Zeit

Eine Freundesstimme

Das Volkslied

Dichterwunsch

Erdenleid

Das Ich

Wo?

Entwicklung

Schön

Des Waldes Seele

Sonnenschein

Das Vaterhaus

Die Ehe

Der Himmel auf Erden

Vorwärts!

Die zweite Welt

Abwehr

Menschenliebe

Der Völkerfriede

In Ewigkeit

Nachsicht

Leitung

Sei weise!

Wie das Meer

Dank

Menschenunmöglichkeit

Quitt

Bedachtsamkeit

Selbstbetrug

Von Kampf zu Kampf

Zeit

Das Wort

Dein eigener Richterspruch

Ein inneres Land

Überflüssig

Trost

Weltweisheit

Die Menschheitsseele

Oberflächlichkeit

1901

Zum Schluss

Sinnsprüche

Babel und Bibel

Vorbemerkungen

Erster Akt

Zweiter Akt

Der Dichter über sein Werk

Des Buches Seele

Des Buches Seele (Transkription der Handschrift)

Des Buches Seele (Faksimile der Handschrift)

Weihnachtsabend

Transkription der frühen Handschrift

Aus „Der verlorne Sohn“

Aus „Weihnacht“

Auf 24 Strophen vervollständigte Fassung

Auf 32 Strophen vervollständigte Fassung

Vorwort: Wege zum Gipfel? – Karl May als Lyriker, Dramatiker und Essayist

1.

Karl May ist im Bewusstsein seiner Leser so fest als der Erzähler schlechthin verankert, dass es sehr schwer fällt, ihn auch in anderer Rolle zu akzeptieren. Als ich 1981 bei der Tagung der Karl-May-Gesellschaft in Berlin den Versuch unternahm, Karl May als Lyriker zu rehabilitieren,1 da war es Prof. Dr. Heinz Stolte, der Nestor der Karl-May-Forschung, der in seiner kurzen Moderation nach dem Vortrag zur (sanften) Korrektur anhob: Karl May, da sei er sicher, habe zwar auch als Lyriker seine Meriten, doch ein genuiner Verfasser von Gedichten sei er eben doch nicht gewesen, vielmehr ein „geborener Erzähler“. Muss das eine das andere ausschließen? Theodor Storm, als Novellist geliebt und geschätzt, war ein bedeutender Lyriker, ohne Zweifel; auch Friedrich Hebbel, der ja heute – wenn überhaupt – nur noch als Dramatiker im Bewusstsein der lesenden Öffentlichkeit weiterlebt, hat Erzählungen von Rang und wunderbare Gedichte verfasst.

Nun gehören die Werke, die Karl May nebst einigen Sinnsprüchen Ende 1900 in seinem einzigen Lyrikband „Himmelsgedanken“ vereinte und veröffentlichte, ohne Zweifel nicht zu den erstrangigen Gedichten deutscher Zunge. Hans Wollschläger, der ja von religiöser Lyrik insgesamt wenig hielt, urteilt wenig freundlich: „Daß May den Beruf des ‚Dichters‘, zu dem er sich jetzt so feierlich entschließt, zunächst ganz einfach im Verfertigen von Gedichten sieht, paßt in das Bild: sein Lernen beginnt auch hier bei den Anfangsgründen. Der Fleiß bringt ihm allerdings keinen Preis ein (sieht man vom ehrerbietigen Murmeln der Gemeinde ab), und in der Tat sind die Gedichte, bis auf wenige winzige Impulse (‚Im Alter‘ etwa), eine ziemlich leer laufende Reim-Maschinerie, die besser aus dem Verkehr geblieben wäre.“2 Dies ist ein deutliches, aber schwerlich ein gerechtes Urteil; auch geht der Vergleich, den Wollschläger zwischen Mays religiöser Gedankenlyrik und Güldenstubbes „Gedanken der Geister von jenseits des Grabes“3 anstellt, ins Leere. Mit Güldenstubbes gezierter mystischer Lyrik hat Mays Poesie gar nichts zu tun, schon eher mit Karl von Geroks (1815-1898) beliebten „Palmblättern“, die May in seinem sonstigen Œuvre oft und gern zitiert. Hermann Cardauns, der dezidierte May-Gegner, behauptete zwar: „Als lyrischen Dichter müssen wir uns Hrn. May verbitten“,4 doch ist dies reine Polemik. Neben Produkten puren Kitsches, wie etwa den Gedichten einer Friederike Kempner, sind Mays „Himmelsgedanken“ geradezu höhere Lyrik und auch den Vergleich mit dem freilich im Reimeschmieden gewandteren Gerok hält May spielend aus. Eine Konkurrenz mit den lyrischen Schöpfungen eines Eichendorff oder Hebbel verbietet sich ganz und gar; aber wenn man die religiöse Lyrik von Emanuel Geibel liest, schneidet May wiederum ganz prächtig ab. Seine Gedichte sind naiv im besten Sinne, sie entsprechen einem natürlichen religiösen Gefühl. Wollschlägers böses Wort von der „leer laufenden Reim-Maschinerie“ hält einer näheren Überprüfung jedenfalls nicht stand. Zweifellos gelingt dem im lyrischen Genre ungeübten May nicht jede Metapher und manchmal machen sich manche Ungereimtheiten und Saxonismen störend bemerkbar; liest man die „Himmelsgedanken“ aber unvoreingenommen, so erschließt sich durchaus die schlichte und anrührende Echtheit der kleinen Gedichte – und unter den Sprüchen findet sich sogar das eine oder andere ausgesprochene Juwel.

Dass Bücher ihre Schicksale haben, wissen wir seit der Antike; dasjenige der „Himmelsgedanken“ lohnt sich doch einmal etwas genauer nachzuverfolgen. Im Jahr 1900 ist der Band im Verlag F. E. Fehsenfeld in einer Auflage von 5.000 Stück und in unterschiedlichen Aufmachungen erschienen. Der Karl-May-Verlag gab nach 1913 die Sammlung vorerst unverändert (auch in der grafischen Anordnung) heraus, ab 1918 dann vermehrt um das Drama „Babel und Bibel“, aber weiterhin unter dem Titel „Himmelsgedanken“. Allerdings regte sich im Kreis um den May-Verleger Dr. Euchar Albrecht Schmid schon früh Kritik an dieser Gestaltung des Bandes 49 der Gesammelten Werke. Insbesondere war es Johannes Nixdorf, der Dr. Schmid schon früh auf manche Schwäche der Mayschen Lyrik aufmerksam machte. Es war wohl auch zum Teil Nixdorfs Idee, den Band um einiges zu erweitern: So liegen Fahnen aus den Jahren 1932ff. vor, die belegen, dass damals ein neugefasster Band 49 (erst unter dem Titel „Himmelsgedanken“, dann unter dem noch zu kommentierenden Signet „Lichte Höhen“) vorbereitet wurde, der neben den „Himmelsgedanken“ und „Babel und Bibel“ auch jene „Skizze zu Babel und Bibel“ enthalten sollte, die May für einen Redakteur der „Münchner Neuesten Nachrichten“ verfasst hatte und die erstmals im Karl-May-Jahrbuch 1921 erschienen war, sowie eine Auswahl früher Gedichte Mays, Fragmente aus dem Nachlass und manches andere. Auch die Tagebuch-Aufzeichnungen von Mays großer Orientreise wurden hier vorgesehen. Das neugestaltete Buch konnte aber vor 1945 nicht mehr erscheinen.

Es ist bekannt, dass Dr. E. A. Schmid etwa die Fortsetzung der Jahrbuch-Reihe mit dem Argument aufschob, man müsse das Werk Karl Mays aus der politischen Diskussion heraushalten. Aus ähnlichen Gründen wurden auch die Bände 31 und 32 der Gesammelten Werke („Ardistan und Dschinnistan“) in den Jahren nach 1933 stillschweigend nicht neu aufgelegt, weil der Verleger fürchten musste, durch die politische Zensur zu Korrekturen an Mays pazifistischem und christlichem Weltbild gezwungen zu sein. In ähnlicher Weise passte Mays christliche Lyrik zum Nationalsozialismus „wie die Faust aufs Auge“, und so verzichtete der Verleger vor 1945 denn auch auf die Publikation des bereits weit vorbereiteten Bandes. Erst 1956 gab sein jüngster Sohn Roland Schmid unter teilweisem Rückgriff auf die alten Vorarbeiten den Band 49 mit dem noch vom Vater stammenden Titel „Lichte Höhen“ neu heraus.

2.

Kann und soll man Lyrik bearbeiten? Eine Frage, die sich heute wohl kaum mehr stellen wird, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um das vielleicht Persönlichste eines dichterischen Œuvres handelt. 1932, als Johannes Nixdorf daran ging, die alten „Himmelsgedanken“-Fahnen mit Randbemerkungen zu versehen, war die Situation völlig anders. Man darf nicht vergessen, dass Mays Werk noch in den 1930er Jahren – wie die Person des Verfassers – heftig umstritten war. Der ‚Karl-May-Kampf‘ aus den Jahren nach 1900, der den Schriftsteller zeitweilig an den Rand einer persönlichen Tragödie gebracht hatte, hinterließ seine Spuren bis weit über dessen Tod im Jahre 1912 hinaus. So hielt es etwa Franz Kandolf, der kenntnisreiche und geniale May-Kenner und -Bearbeiter, gedrängt von Klara Mays persönlichem Berater, dem Kriminalpsychologen Erich Wulffen, noch 1927 für nötig, einen so relativ harmlosen Text wie die autobiografische Groteske „Freuden und Leiden eines Vielgelesenen“ einschneidend zu überarbeiten, um alle Widersprüche zwischen der realen Biografie des Karl May aus Ernstthal und des fiktiven ‚Dr. Karl May alias Old Shatterhand‘ zu tilgen und so möglichen neuen Angriffen gegen May von vornherein die Spitze abzubrechen.5

Ähnliches schien Johannes Nixdorf, dem Verehrer Mayscher Lyrik, auch im Fall der „Himmelsgedanken“ notwendig zu sein. So wurde unter tatkräftiger Mitarbeit von Dr. E. A. Schmid und dem Schriftsteller Fritz Barthel eine Neufassung erarbeitet, die die offenkundigen Schwächen der alten Gedichte behutsam retuschieren sollte. Dieses Unternehmen war nicht allein auf Bearbeitung gestellt; vielmehr hatte Johannes Nixdorf auch den Gedanken, die ursprünglich lose zwischen die Gedichte verstreuten Sinnsprüche zu einem eigenen Teil zusammenzufassen. „Babel und Bibel“, das einzige Drama Karl Mays, wurde durch die „Skizze zu Babel und Bibel“ ergänzt, und zu den Gedichten aus der Sammlung von 1901 traten die Nachlassfragmente wie „Kyros“, „Weib“, „Wüste“ und „Schejtana“, die bereits von Max Finke in den alten Karl-May-Jahrbüchern ediert worden waren.6

Da die Fahnen aus dem Jahre 1932 heute noch vorliegen, kann man sich auf Grund dieses authentischen Materials ein gutes Bild von den ernsthaften Bemühungen Johannes Nixdorfs, Dr. E. A. Schmids und Fritz Barthels machen, die oft ungeschliffenen lyrischen Produkte Mays sprachlich zu verbessern. Dabei muss man ohne Weiteres zugeben, dass Mays Lyrik unverhohlene Schwächen aufweist. Als Beispiel sei etwa das Gedicht „Meine Legitimation“ genannt, welches May als zweiten Text noch vor das Inhaltsverzeichnis der Sammlung von 1900 stellte. Hier nahmen Johannes Nixdorf und Fritz Barthel einige Änderungen in den ersten beiden Strophen und im Titel vor. Der Auftakt des Gedichts lautete danach folgendermaßen:

Ein Tropfen im All (1932)

Grüß Gott, du liebes Tröpflein Tau!

Solch einen Schmuck gibt es sonst nimmer:

Von jedem Hälmchen auf der Au

glänzt es wie Diamantenschimmer.

Entstammt der Erde, harrst du froh

dem holden Morgenlicht entgegen,

tränkst deinen Halm und wirst ihm so

nicht nur zur Zierde, auch zum Segen.

Kommt dann aus gold-brokatnem Tor

die Königin des Tags gestiegen,

so strebst du sehnsuchtsvoll empor,

dich ihren Strahlen anzuschmiegen.

Du fühlst, du bist ihr untertan,

du kannst nicht ohne sie bestehen

und wirst gezogen himmelan,

in ihrem Kusse aufzugehen.

Dies kann man nicht als ‚Bearbeitung‘ im eigentlichen Sinne bezeichnen; die Bearbeiter sind mit äußerstem Feingefühl vorgegangen. In den weiteren beiden Strophen beschränken sich ihre Eingriffe sogar auf wenige orthografische und interpunktionale Änderungen, wie nun insgesamt die Rechtschreibung den ab 1901 gültigen Regeln angepasst wurde. Dagegen konnte besonders in der ersten Strophe der sprachliche Ausdruck, im Original etwas holprig, durch kleine Retuschen verbessert werden. Die außerhalb Sachsens eher unverständliche Wendung „Spitzt es wie Diamantenschimmer“ ist geschickt durch das hochdeutsche „glänzt“ ersetzt. Ähnliche Gründe gab es auch für die geplante Änderung des Titels. „Meine Legitimation“ – das klang 1932 wohl zu fremdwortbeladen, zu umständlich, zu gespreizt. „Ein Tropfen im All“ ist in der Tat fast schon der bessere Titel. Dennoch hat sich Roland Schmid, als er 1956 das Gedicht für die endgültige Fassung des Bandes 49 noch einmal vorsichtig überarbeitete, wieder für den alten Titel „Meine Legitimation“ entschieden, weil es in der Tat so etwas wie eine Rechtfertigung ist für das, was dann in den anderen „Himmelsgedanken“ folgt: naive, aber ehrliche Poesie, die sich als Tropfen im All begreift, nicht als Mittelpunkt der Schöpfung. Da Roland Schmid die erste Strophe des Gedichtes 1956 noch einmal etwas verbessert hat (wobei besonders die metrischen Unebenheiten beseitigt worden sind), sei diese Neufassung als ein Beispiel dafür zitiert, dass es den Bearbeitern nicht etwa um den eigenen Ruhm ging, sondern lediglich darum, den kostbaren Rohdiamanten der Mayschen Lyrik durch handwerklich geschickte Eingriffe ‚edler‘ zu fassen:

Grüß Gott, du liebes Tröpflein Tau!

Solch einen Schmuck gibt es wohl nimmer:

Von jedem Hälmchen auf der Au

glänzt es wie Diamantenschimmer.

Entstammst der Erde, harrest froh

dem holden Morgenlicht entgegen,

tränkst deinen Halm und wirst ihm so

nicht nur zur Zierde, auch zum Segen.

Freilich gibt es in der Sammlung „Himmelsgedanken“ auch manches, was durch solch vorsichtige Retuschen nicht ohne Weiteres zu ‚retten‘ war. Auch dafür sei ein Beispiel gegeben: Auf Seite 355f. der „Himmelsgedanken“ von 1900 findet sich das Gedicht „Oberflächlichkeit“. Ohne Zweifel ein tiefbewegendes Poem, von den Gedanken her, aber auch formal durch die Zeile „Denk nicht, das Leben sei ein Spiel!“, die die erste und die letzte Strophe eröffnet und so als Klammer wirkt. Leider sind Karl May in der zweiten Strophe die Metaphern durcheinandergeraten; „Blumenflor“ ist in einem Sumpf kaum vorstellbar und „Kletten“ wachsen nicht auf dem Moor. Die Bearbeiter von 1932 haben denn auch vor diesen Schwächen weitgehend kapituliert. Lediglich in der zweiten Strophe „Nur weil du seinen Blumenflor/Nicht als zum Sumpf gehörig kennst“ wurde eine sinnvolle Veränderung vorgenommen. In der Radebeuler Fassung steht, schon deutlich logischer: „Nur weil du seinen Blumenflor/nicht als ein Sumpfgewächs erkennst.“

In der dritten Strophe dagegen bezeichnet Karl May das Leben als „Rettung vor dem Tod“, was in Hinblick auf die Auferstehung Jesu Christi zu verstehen ist. Hier dürfte die Abwandlung in „ein Ringen mit dem Tod“ nicht ganz im Sinne Karl Mays – zumindest nicht in diesem Zusammenhang – gewesen sein. Aber die Bearbeiter waren selber mit dieser in den Fahnen von 1932 vorliegenden Neufassung nicht zufrieden, wie zahlreiche Randbemerkungen, vermutlich von der Hand Fritz Barthels, zeigen.

Barthel nahm zum Beispiel durchaus verständlichen Anstoß an der Formulierung „und glaubst was wunder zu verlieren“, die dialektal geprägt und wenig poetisch ist. In Barthels Randglosse heißt es wörtlich: „Gemeint ist wunder was, d. h., wer weiß, wie viel – ‚was wunder‘ bedeutet: Es ist kein Wunder. Änderung scheint mir notwendig. Vielleicht: ‚und glaubst wer weiß was zu verlieren‘ oder: ‚ein Großes zu verlieren.‘“ Auch die Zeilen: „wirst du gehalten von den Kletten, so sinkst du ein, musst untergehn“, beanstandete Barthel; sein Änderungsvorschlag: „es schlingt sich um dich wie mit Ketten und du sinkst ein, musst untergehn“, scheint zumindest besser als der holprige und in der Metaphorik ungeschickte Originaltext. Aber es wird auch deutlich, dass die Bearbeiter keine endgültige Lösung für dieses – zugegebenermaßen schwächere – Gedicht gefunden haben. Roland Schmid ließ es daher in der Ausgabe von 1956 weg.

Insgesamt wird man also feststellen müssen, dass die 1932 vorgesehene Bearbeitung der Gedichte sich erstens eng begrenzt auf das Ausmerzen ungeschickter Formulierungen, missglückter Metaphern und sprachlicher Irrtümer beschränkte und zweitens von dem Bemühen geprägt war, den Duktus und vor allem die Aussage der Originalgedichte so eng wie möglich beizubehalten. Wie sorgfältig dabei verfahren wurde, zeigen auch erhaltene Fahnen für die Ausgabe von 1956. Hier ist die alte Bearbeitung von Nixdorf, Barthel und Dr. E. A. Schmid in vielen Fällen verbessert und in manchen Punkten auf den Originaltext zurückgeführt worden.

Ein schönes Beispiel stellt das Gedicht „Ragende Berge“ dar. In der Fassung der „Himmelsgedanken“ von 1900 beeindruckt die Stärke seiner Bilder und die Schlichtheit der Sprache. Dagegen stört den empfindlichen Leser manche metrische und sprachliche Stolperstelle. Johannes Nixdorf hat das Gedicht daher für die geplante Ausgabe von 1932 wie folgt umgearbeitet:

Ich sehe Berge ragen

dort an der Steppe Rand.

Es soll mein Fuß mich tragen

hinauf ins bessre Land.

Dort lädt man, wie ich glaube,

zur süßen Ruh mich ein,

und von dem Wanderstaube

werd ich gereinigt sein.

Ich sehe Berge ragen

empor zum geistgen Ziel.

Es türmen sich die Fragen,

doch frage ich nicht viel.

Es wird ja doch beim Steigen,

halt ich zuweilen an,

sich ganz von selber zeigen,

wie weit ich schauen kann.

Ich sehe Berge ragen

bis in des Lichtes Rand.

Der Glaube wird mir sagen

den Weg ins Höhenland.

Dort find ich offne Türen,

ein Engel tritt heraus

und wird mich weiter führen

bis in mein Vaterhaus.

Diese revidierte Fassung geht sehr differenziert mit dem Text um; die zweite Strophe wird praktisch vollständig unverändert beibehalten, die (im sprachlichen Detail weniger gelungene) dritte umfassend bearbeitet. Nun hat sich Roland Schmid aber mit dieser Fassung von 1932 nicht zufriedengegeben. Vielmehr bat er einen seiner jüngeren Mitarbeiter, den damals 19-jährigen Hans Wollschläger, der seine berühmte May-Monografie elf Jahre später verfassen sollte, um Rat und Kritik. Das Ergebnis liegt vor in Form eines neunseitigen Briefes, datiert 13.11.1954. Zu „Ragende Berge“ schreibt Wollschläger konkret:

„Warum muß die Ruhe unbedingt wieder ‚süß‘ sein? Die ganze Sammlung ist es stellenweise schon viel zu sehr. Das ‚…dort ladet man mich ein…‘ ist phraseologisch. Wer lädt denn ein? Besser:

Bald find ich, wie ich glaube,

mich dort zur Ruhe ein,

und von dem Wanderstaube…

Es türmen sich die Fragen,

doch frage ich nicht viel.

Rhetorische Fragen lockern den allzu starren Aufbau auf. Also besser:

…doch wozu frag ich viel?

Ich sehe Berge ragen

bis in des Lichtes Statt.

‚Statt‘ (von ‚stehen‘) bezeichnet immer einen festen Punkt auf der Erde, auf dem man stehen kann (z. B. ‚Ruhestatt‘, ‚Lagerstatt‘ usw.). Das Licht ist nicht lokal gebunden, von einer ‚Statt des Lichtes‘ kann also keine Rede sein. Besser:

Ich sehe Berge ragen

bis auf zu lichten Höhn.

Der Glaube wird mir sagen

den Weg, dorthin zu gehn…

Aber auch diese Version ist matt und nicht gerade erhaben, obgleich durch die ‚lichten Höhn‘ der Anklang an den geplanten Gesamttitel des Werkes da ist, was ich für ganz vorteilhaft halte. Am besten ganz frei:

Ich sehe Berge ragen

bis auf zu lichten Höhn.

Nun will ich ruhig wagen,

den letzten Weg zu gehn…“

Es fällt auf, dass der junge Karl-May-Kenner Wollschläger bei seinen Änderungsvorschlägen durchaus nicht streng auf das Original zurückgreift. In der Tat klingen einige seiner Verse aber freier und besser als die Fassung von Nixdorf. Als Roland Schmid 1956 das Gedicht im Rahmen von Band 49 neu herausgab, hat er denn auch alle wesentlichen Vorschläge Wollschlägers berücksichtigt:

Ich sehe Berge ragen

dort an der Steppe Rand.

Es soll mein Fuß mich tragen

hinauf ins Höhenland.

Bald find ich, wie ich glaube,

mich dort zur Ruhe ein,

und von dem Wanderstaube

werd ich gereinigt sein.

Ich sehe Berge ragen

empor zum geistgen Ziel.

Es türmen sich die Fragen,

doch – wozu frag ich viel?

Es wird ja doch beim Steigen,

halt ich zuweilen an,

sich ganz von selber zeigen,

wie weit ich schauen kann.

Ich sehe Berge ragen

hinauf in lichte Höhn,

nun will ich ruhig wagen,

den letzten Weg zu gehn.

Dort find ich offne Türen;

mein Engel tritt heraus

und wird mich weiter führen

bis in mein Vaterhaus.

Mit den Überarbeitungen der „Himmelsgedanken“ verfolgten Dr. Schmid und seine Mitarbeiter also das Ziel, den gutgemeinten und vielfach sehr eindrucksvollen Versen des Dichters durch behutsame Korrekturen eine größere Wirkung zu verschaffen, und der Erfolg des Bandes „Lichte Höhen“ seit 1956 hat ihnen Recht gegeben.

Wenn wir uns dennoch entschlossen haben, in der vorliegenden Neuauflage des Bandes 49 die Gedichte und Sprüche der „Himmelsgedanken“ im originalen Wortlaut und in der Reihenfolge der Sammlung von 1900 wiederzugeben, so bedarf das einiger Erläuterungen. Wir sind zunächst einmal davon ausgegangen, dass der heutige Leser die Mayschen Gedichte anders liest als noch der von 1932. Die sogenante Nostalgiewelle der 1970er-Jahre hat ja manches wieder ans Tageslicht gefördert, was zuvor verpönt war: die Romane der Hedwig Courths-Mahler, triviale Gedichte von Friederike Kempner oder Agnes Günthers sentimentalen Liebesroman „Die Heilige und ihr Narr“. Hier wird deutlich, dass sich der Geschmack und die Einstellung insbesondere zu den Produkten des ‚fin de siècle‘, der Kunst des späten 19. Jahrhunderts, in den letzten zwanzig, dreißig Jahren nachhaltig verändert hat. Was noch in den 50ern für abgrundtief kitschig und trivial gehalten wurde, war nach 1970 plötzlich unter dem Modetitel ‚Nostalgie‘ interessant und aktuell. Ähnliches gilt etwa auch für die Jugendstilfassaden vieler Häuser aus den Jahren nach 1890, die man etwa noch um 1960 gerne von offizieller Seite der Architekten und Städtebauer als Stilblüten und geschmacklose Auswüchse geißelte und die nach 1970 plötzlich heißbegehrte Aufgaben für Restauratoren und Hausbesitzer bildeten.

Man kann sich durchaus vorstellen, dass 1932 – gerade auf dem Hintergrund des ‚Karl-May-Kampfes‘ – noch das eine oder andere vernichtende Urteil, der Bannstrahl eines strengen Kunstkritikers die im besten Sinne naiven lyrischen Gebilde der „Himmelsgedanken“ getroffen hätte. Heute, wo man sich auch für die Triviallyrik des späten 19. Jahrhunderts zu erwärmen versteht, scheint die Zeit reif zu sein, die „Himmelsgedanken“ wieder unverändert und in voller Länge (in der Ausgabe des Bandes 49 von 1956 ist ein gutes Drittel der Gedichte fortgefallen) aufzulegen.

Dabei wollen wir nicht so doppeldeutig verfahren wie die DDR-Ausgabe der „Himmelsgedanken“ von 1988, die sich zwar in optisch anspruchsvollem Gewand präsentierte, aber gleichzeitig mit einem herausgeberischen Kommentar versehen war, der sich geradezu herablassend-ironisch über Karl Mays lyrische Produkte ausließ und dabei ein gutes Stück unberechtigter Verachtung erkennen ließ.

Vielmehr soll sich nun Karl Mays Gedichtsammlung einfach so dem Leser darbieten, wie der Autor es 1900 gewollt hatte. Dabei werden sich gewiss die vielen tiefen Gedanken erschließen, die May hier – wenn auch auf manchmal schlichte Weise – in Reime und Sinnsprüche gefasst hat.

3.

Der vorliegende Band unterscheidet sich von der von Roland Schmid 1956 eingerichteten Ausgabe weiter dadurch, dass die Texte aus den Nachlassmappen, die Tagebuchaufzeichnungen und Kunstbriefe fortgelassen wurden; sie finden sich heute zusammen mit der Erstfassung des 2. Aktes von ‚Babel und Bibel‘ in dem ganz dem Spätwerk Karl Mays gewidmeten Band 81 „Abdahn Effendi“ in umfangreicherer Form und sorgfältig kommentiert. Aufgrund dieser Überlegungen erschien es sinnvoll, bei der Revision auf die Radebeuler Ausgabe der „Himmelsgedanken“ zurückzugreifen, die neben der Gedicht- und Gedanken-Sammlung von 1900 noch das Drama „Babel und Bibel“ enthielt. Mit diesem einzigen Schauspiel Karl Mays (die Entwürfe zu einer Posse mit Gesang „Die Pantoffelmühle“ sind Fragment geblieben und von dem in den 1890er Jahren von Karl May angekündigten Stück über den ‚Alten Dessauer‘ liegt noch nicht einmal eine Skizze vor) hat es insofern eine besondere Bewandtnis, als die „Arabische Fantasia in zwei Akten“ dem Dichter besonders am Herzen lag. Über zwei Jahre arbeitete May an dem Drama, wobei er auch historische und religionsgeschichtliche Studien betrieb. Als das Stück dann 1906 bei Fehsenfeld im Druck erschien, versprach er sich davon eine Wirkung auf „alle deutschen Bühnen“ hin, doch ist das Drama nie aufgeführt worden. Erst 1979 kam es anlässlich der Tagung der Karl-May-Gesellschaft in Hannover zu einer szenischen Lesung des vieldeutigen und rätselhaften Textes.

Karl May hat sich mit „Babel und Bibel“ viel Mühe gegeben; angefangen bei seiner intensiven Auseinandersetzung mit den Theorien des damals bekannten Assyriologen Friedrich Delitzsch, der die Ansicht vertrat, in der Bibel seien Stoffe aus babylonischen Mythen verarbeitet worden. Diese ‚Babel-und-Bibel-These‘ führte damals zu einem heftigen Streit unter den Theologen und Bibelforschern. Eine erste fragmentarische Fassung des Dramas (um 1905 entstanden) ist heute noch vorhanden, ebenso wie der – gleichfalls unvollendete – Entwurf eines „Vorspiels aus zwei Welten“, der ein wenig an den „Prolog im Himmel“ zu Goethes „Faust I“ erinnert.

Wie schon erwähnt, hat sich Karl May in jüngeren Jahren mehrfach mit dem Gedanken an die Abfassung eines dramatischen Textes getragen. Die erhalten gebliebenen Entwürfe zur Posse mit Gesang „Die Pantoffelmühle“ verraten, dass Mays theatralischer Geschmack in seiner Frühzeit stark geprägt war durch die singspielartigen Schwänke der Jahrhundertmitte in der Nachfolge des französischen Vaudeville. Umso erstaunlicher, dass sein einziges wirklich fertiges Drama im dramatischen Schaffen des 19. Jahrhunderts so gut wie keine Vorbilder zu haben scheint. Es ist ein ‚Lehrstück‘, wenn auch nicht im späteren Brechtschen Verständnis, so doch im Sinne des geistlichen Dramas des Mittelalters oder der Mysterienspiele – etwa des „Everyman“, den Hugo von Hofmannsthal 1919 neu bearbeiten sollte. Mit dessen „Jedermann“ hat Mays Drama manchen geistigen Grundzug gemeinsam, obwohl Mays Sprache härter ist als die volkstümlich geprägte, bewusst archaisierende Diktion bei Hofmannsthal.

May wählte eine, wie Martin Schenkel, einer der besten Kenner des „Babel und Bibel“-Stückes, urteilt, „eindringliche Lehr- und Predigtform“,7 um so einige der wichtigsten Themen seines Spätwerks in dramatischer Form darzubieten: die Wandlung eines Gewaltmenschen (Abu Kital, der ‚Vater des Kampfes‘) in einen Edelmenschen, die Suche nach dem wahren Geist der Kunst, aber auch nach dem Geist des Morgenlandes. Dabei gestaltet May eindrückliche Bilder und Personen, die zwar Träger einer Idee, aber dennoch individuelle Charaktere sind: Abu Kital, der Scheik der An’allah (was so viel wie „Ich bin Gott“ bedeutet) vertritt einen kriegerischen Gottesglauben und einen aggressiven Islam, der die Welt für seine Zwecke in Beschlag nehmen will. „Das Morgenland nur für das Morgenland!“, heißt seine Parole, was aber später im Stück verwandelt wird in: „Das Morgenland nur für die An’allah!“ und so den grenzenlosen Egoismus des Abu Kital und seiner Mannen aufdeckt.

Das Schachspiel mit lebenden Figuren, eines der Hauptmotive des Stückes, ist nichts anderes als ein Versuch, den Gegner (die Männer der Todeskarawane) zum Kampf zu provozieren. Dies aber gelingt nicht, weil der Scheik der Todeskarawane und die personifizierte Fantasie (alias Marah Durimeh) in Form eines Schattenspiels darstellen, wie der Kadi und der Imam einst Abu Kitals Frau Bent’ullah (die Bibel) und ihren Sohn (nun Ben Tesalah, der ‚Sohn des Friedens‘, verkleidet als Scheik der Todeskarawane) in der Wüste aussetzen ließen. Dieses Verbrechen war auch Abu Kital verborgen, nun wird das scheinbare Gaukelspiel der Fantasie zum Katalysator für die Läuterung des Scheiks. Am Ende verliert der Held des Dramas zwar seinen Körper – weil er nach Kulub, dem Ort der Geisterschmiede, geht, um dort zu einem Edelmenschen umgeschmiedet zu werden –, doch nur um der Verwandlung willen. Auch Jedermann im Mysterienspiel muss ja sterben; dass sein Weg nicht in die Hölle führt, liegt eben an jener Gewissenserschütterung und inneren Wandlung, die das Stück vorführt.

Anders als im mittelalterlichen und von Hofmannsthal erneuerten Mysterienspiel stattet May seine Gleichnisse mit handfesten, den Motiven seiner Abenteuerromane verwandten Zügen aus. Die Vorbereitung der Kampfhandlungen zwischen den An’allah und den Männern der Todeskarawane etwa erinnert nicht zufällig an jene rituellen Stammeskämpfe, die in Mays Orientromanen so oft vorkommen.

Einmal wird der Vorbeter gepeitscht, als er sich weigert, die Fat’ha zu beten, welche als Symbol für einen gewalttätigen, grausamen Glauben steht. Zwischen Abu Kital und Ben Tesalah, in dem Ersterer noch nicht seinen und Bent’ullahs Sohn erkannt hat, bahnt sich ein regelrechter Zweikampf an. Und auch das Motiv des Schachspiels ist zunächst eher äußerlich-spannender Antrieb der Handlung als Symbol. Gerade darin liegt nun die Stärke des Werkes, dass May aus den äußerlichen Spannungsmotiven geschickt innere Gleichnisse webt und dass die Figuren des Dramas als Personen leben, noch bevor sie der Leser als gleichnishaft erkennt.

Gleichnis ist freilich letztlich alles in diesem Drama: Babel ist nicht nur Ort der Handlung, sondern auch Personifizierung des weltfremden, materialistischen Wissenschaftlers, der den Bezug zum Göttlichen verloren hat. Bent’ullah repräsentiert die verkannte, verstoßene Weisheit der Liebe, die durch tote Gelehrsamkeit zugedeckt wurde; nicht umsonst spielt alles in der Nähe des Turms zu Babel. Dieser steht im Stück für die verschüttete und durch die Wissenschaft eher verstellte als enthüllte Weisheit des Altertums. Schefaka, Babels Tochter, verkörpert als Morgenröte das Prinzip Hoffnung; wenn sie im Gewand Bent’ullahs auftritt, regt sich erstmals das Gewissen im Scheik Abu Kital. Marah Durimeh, die als Fantasie auftritt, ist die Menschenseele, zugleich die Verkörperung der Urmutter, des Ewig-Weiblichen, des Prinzips der Liebe. Indem der Scheik sie zum Spiel, zum Schach herausfordert, hat er sich selbst bereits matt gesetzt; ihren Spielkünsten ist er nicht gewachsen, sodass am Ende die Liebe und Güte über Kital, den Drachen, wie es im Stück heißt, triumphiert.

Also ist „Babel und Bibel“ im tieferen Sinne auch ein Michaelsstück; der Kampf des Erzengels gegen den Drachen des Egoismus, des Materialismus, des Kampfes, ist auch der Kampf, den Marah Durimeh, Ben Tesalah und Bent’ullah führen. Mit Recht urteilt Martin Schenkel, dass die Menschheitsseele im Stück gleich durch drei Figuren repräsentiert wird: durch Marah Durimeh, durch Bent’ullah, die den Geist der Liebe verkörpert, der sich in der Bibel verbirgt, und durch Ben Tesalah, der Sohn des Friedens, der das Gegenbild zu Abu Kital (seinem leiblichen Vater im Drama) darstellt – den bereits geläuterten Edelmenschen, der den Drachen überwunden hat.

Durch den dreifachen Einsatz der Menschheitsseele gelingt es Abu Kital am Schluss des Dramas, zu seinem wahren Ich zu finden. Zwar wird seine Wandlung zum Edelmenschen nicht mehr geschildert, doch macht May deutlich, dass dies ein Prozess ist, der sich der Darstellung durch die Kunst verschließt. Ansonsten aber kommt der Kunst im Stück die wichtige Aufgabe zu, zwischen Religion und Wissenschaft zu vermitteln, damit diese zur wahren Religiosität und zur wahren Wissenschaftlichkeit aufsteigen können. Nur so kann der Forderung nach der Menschlichkeit und nach dem Völkerfrieden, nach der Versöhnung des Morgenlandes mit dem Abendland Nachdruck verliehen werden“.8

Dies klingt nun vielleicht arg theoretisch. Inwieweit es May gelang, seine Ideen nicht nur abstrakt, sondern auch dramatisch zupackend zu realisieren, das könnte nur eine Aufführung des Dramas beweisen.

In einem Punkt leider irrte sich May: Seine Form des Lehrtheaters war für das Jahr 1906 noch zu kühn und zu modern, die Zeit dafür noch nicht reif. Heute aber, nach unseren Erfahrungen mit dem Brechtschen Lehr- und dem Kipphardtschen Dokumentartheater (und dem des Peter Weiß) nimmt es freilich wunder, dass sich immer noch keine Bühne des Dramas „Babel und Bibel“ angenommen hat. Jede noch so gelungene Dramatisierung der Mayschen Romane, dies sei hier so kühn behauptet, kann doch dem einzigen Drama Mays nicht das Wasser reichen, von dem Hans Wollschläger im schon erwähnten Briefwechsel mit dem Karl-May-Verlag sagte: „Ich halte es nach wie vor für eins der großartigsten Bühnenwerke der Jahrhundertwende.“

Ob May ein genuiner Dramatiker war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da er sich nur noch einmal nach „Babel und Bibel“ (im Prolog zu dem nicht mehr geschriebenen „Kyros“-Stück) an dieser Form versucht hat. Die Wucht und Genauigkeit der Figuren, die Spannung und Präzision der Situationen sowie die Klarheit der Sprache beeindrucken jedenfalls auch bei der Lektüre. Dass May hier den klassischen Blankvers wählte, ist sicher eine Verbeugung vor Lessing, dessen Toleranzidee – in „Nathan der Weise“ und anderswo – May entscheidende Impulse für sein Spätwerk verdankte.

1956 hatte Roland Schmid, unter Berücksichtigung der Vorarbeiten seines Vaters Dr. E. A. Schmid und von dessen Mitarbeitern Johannes Nixdorf und Franz Kandolf, „Babel und Bibel“ in behutsam überarbeiteter Form herausgebracht. Wir haben uns dazu entschieden, nunmehr wieder auf den manchmal etwas unpolierten, aber präzisen Wortlaut der Erstausgabe von 1906 zurückzugreifen, und hoffen damit auch den Wünschen der Leser nachzukommen.

Schließlich wird die Neuausgabe abgerundet durch jene Skizze zu „Babel und Bibel“, welche May am 1. Oktober 1906 für einen Schriftleiter der „Münchner Neuesten Nachrichten“ verfasste, der um Unterlagen zu dem Stück gebeten hatte. Die Originalhandschrift Mays trägt den Vermerk: „In Eile nur so hingeschrieben. Ist also nur Entwurf. Konnte es nicht erst noch durchlesen, da soeben Ihre Karte kommt. Also bitte, Flüchtigkeiten verzeihen.“ In der Tat weist der handgeschriebene Text manche sprachliche Nachlässigkeit auf, die May nicht mehr korrigiert hat. Auch daher hat Roland Schmid, als er die Erläuterungen des Dichters zu seinem Drama in Band 49 aufnahm, in vielen stilistischen Details nachgebessert. Dennoch soll der Text fürderhin so wiedergegeben werden, wie er sich schon im Karl-May-Jahrbuch 1921 fand. Max Finke folgte dabei fast wörtlich Mays Manuskript und merzte nur einige Flüchtigkeitsfehler aus. Wir denken, dass in diesem Fall Authentizität den Vorrang hat vor absoluter Fehlerlosigkeit und dass Mays Diktion für sich spricht.

Vervollständigt wird der Band schließlich durch verschiedene Fassungen des für May so wichtigen „Weihnachtsgedichts“ und durch den variantenreichen Entwurf zu „Des Buches Seele“, das May 1902 für die Dresdener Buchhandelsvereinigung „Bastei“ verfasste.

Als Roland Schmid 1956 sein Nachwort zu Band 49 abschloss, tat er es mit folgenden Worten: „Früher mochte es Zweifel über die Lebensfähigkeit des Mayschen Werkes geben, heute ist dieser Sieg entschieden. Denn es ist der Sieg, den jeder Kampf für das Gute als Keim in sich trägt.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht, dass wir Mays lyrische und dramatische Versuche, wie sie sich heute wieder in ihrem unveränderten Gewand der Öffentlichkeit darstellen, als „Wege zum Gipfel“ betrachten mögen (so war in der früheren Fassung von Band 49 ganz trefflich der Abschnitt mit den dramatischen Bruchstücken überschrieben): zwar noch nicht als absolute Gipfelstücke Mayschen Könnens, aber doch als wichtige Meilensteine auf dem Weg dorthin. Möge dies sich auch den Lesern des neugestalteten Bandes mitteilen.

Christoph F. Lorenz

Himmelsgedanken

Widmung

Ich fragte zu den Sternen

Wohl auf in stiller Nacht,

Ob dort in jenen Fernen

Die Liebe mein gedacht.

Da kam ein Strahl hernieder,

Hell leuchtend, in mein Herz

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!