3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

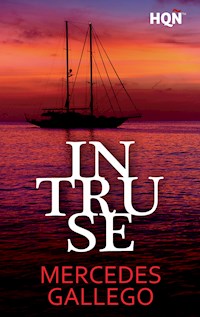

Una dama de espíritu intrépido. Un caballero con patente de corso. Y el destino dispuesto a jugar con ambos. Me llamo Blanca de Guzmán, tengo diecisiete años y jamás había salido de Toledo. Mi padre, siguiendo las pautas del este maldito siglo XVII, tuvo la desgraciada ocurrencia de comprometerme allende los mares con un hombre del que nada sé. Pero la diosa fortuna me ha puesto en el camino al más fascinante hombre que surca los océanos, un pirata con cuerpo de adonis. Mi nombre es Justin Mackane, soy escocés, y vive el cielo que también hombre de honor pese a dedicarme al pillaje bajo bandera de corso. Me encuentro en el dilema de qué hacer con la increíble criatura que los hados me han presentado. Se empeña en que debo llevarla conmigo para librarla de un futuro esposo que no quiere conocer, sin percatarse de que ponerla bajo mi protección la deja desprovista de valor frente al mundo. ¡Loco! Sé que me volverá loco... Y lo malo es que disfrutaré con ello. Los ojos de Blanca, sus palabras cándidas y su sonrisa limpia desarbolan mi alma de corsario. No sé si avergonzarme o aceptar lo inevitable. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 337

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2015 Mercedes Pérez Gallego

© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Llévame contigo, n.º 263 - marzo 2020

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock.

I.S.B.N.: 978-84-1348-332-0

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Epílogo

Agradecimientos

Biografía

Si te ha gustado este libro…

Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad,

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar.

Canción del pirata,JOSÉ DE ESPRONCEDA.

Para mi madre, que dio alas a mi imaginación.

Capítulo 1

Abril, año de 1677

Desde lo alto del alcázar, con un vasto horizonte azul ante sus ojos, Justin MacKane esbozó una sonrisa de satisfacción al comprobar que sus planes se desarrollaban conforme a lo esperado. La victoria sobre la fragata española no había menguado la salud de sus hombres y un espléndido botín les aguardaba para ser repartido. Ni siquiera los derrotados tenían en sus filas excesivas bajas, pese a haberse defendido con denuedo. No estaba interesado en matar españoles. Solo en el magnífico cargamento de productos básicos que transportaban y que él vendería a excelente precio en algún puerto del Caribe. Incluso de contrabando, como una burla mayor a los propios castellanos, quienes tenían prohibido, por Orden de la Corona, comerciar con otros países; pero cuando los artículos escaseaban o no llegaban, los colonos se saltaban las ordenanzas y compraban bajo cuerda lo que necesitaban o les era grato. ¡Resultaba fácil desobedecer a un rey con el Atlántico de por medio! ¡Más cuando los propios gobernantes se mostraban tan corruptos como el resto de sus conciudadanos! Bien lo sabía él, que surtía de sedas y especias las casas de numerosos gobernadores.

La presencia de su lugarteniente lo sacó de sus reflexiones. Ambos se equiparaban en altura, piel bronceada y buen carácter. Sin embargo, el cabello de Justin era castaño, casi rubio al contacto con el sol, y el de Byron semejaba carbón bruñido. Coincidían en lucir bigote, perilla y cuidada barba, pero los ojos de uno se confundían con el color del océano y los del otro con una onza de chocolate. Vestían calzas ajustadas y camisas remangadas para manejarse en la lucha, aunque un buen observador deduciría, por la elegancia de sus ademanes, que se verían igual de cómodos con atuendo de pirata que en traje de gala.

Reconociéndose el uno al otro en un momento feliz, intercambiaron un guiño de complacencia.

—¿Algún problema, Byron?

—Según lo que tú definas como problema —bromeó el aludido.

La mirada del capitán barrió la cubierta, constatando que el pillaje transcurría con normalidad. Mientras los prisioneros se apiñaban en un extremo, vigilados por unos pocos hombres, los demás sacaban a la superficie todo lo aprovechable como botín. Relajado, se enfrentó a la sorna de su compañero.

—¡Desembucha, no tenemos todo el día!

Byron rio, acomodado sobre la baranda, tragando a bocanadas la refrescante brisa marina de la tarde.

—Intenta imaginar el inaudito hallazgo que hemos hecho en un camarote de proa —jugueteó, divertido.

—¿Para qué molestarme en conjeturas cuando te estás muriendo por decirlo? —replicó, mordaz—. ¡Suéltalo! Presagio que será algo bueno.

La mirada oscura centelleó, deleitada.

—Más que bueno, interesante. —Sus labios se entreabrieron al borde de la carcajada—. En el interior de un arcón se escondía una damisela. De no mal aspecto, lo admito. ¡Excepto que lleva uno de esos horribles trapos que usan las castellanas! Pero, por sus modales, me huelo que más que dama es criada. Lo cual nos abre una singular incógnita…

El capitán entrecerró los ojos, curioso.

—La habrás interrogado…

Los hombros de Byron se alzaron con fingido desdén. ¡Menudo lugarteniente sería de pasar por alto sus funciones!

—Jura que viaja sola.

—Pero tú no la has creído —objetó su jefe, más intrigado por momentos.

La diversión danzó en el rostro atezado.

—Sus baúles la desdicen.

El capitán se resistió a darle crédito, pese a todo.

—Pudieron contratarla para trasladar el equipaje desde la Península.

El ceño del pirata se frunció, severo, tentado de tildar de necio a su patrón.

—¿Una española viajando sin compañía? ¡Sería la primera vez!

El acertado comentario hizo que MacKane se rindiera a la evidencia y que en sus labios se dibujara una sonrisa de guasa.

—Según tu teoría, una misteriosa dama intenta pasar desapercibida ante los sanguinarios corsarios… —Recorrió la cubierta con exultante curiosidad—. ¡Tú ganas! ¡Un poco de diversión nunca viene mal! ¡Da orden a los prisioneros de que se pongan en fila y descubramos quien es más listo!

***

Aprovechando que sus hombres organizaban a empujones a los españoles delante del palo mayor, MacKane bajó del puente de mando y se paseó con indolencia entre ellos. La reconoció al primer vistazo. No por su figura, bien distorsionada con calzas marrones, camisa holgada y un jubón de cuero que le otorgaba apariencia de mozalbete, sino por su cutis fino y sus desafiantes ojos verdes. El cabello lo ocultaba con un pañuelo oscuro sujeto a la nuca.

El pirata contuvo las ganas de arrancárselo, seducido por su audacia, y se lanzó a provocarla.

—¿Vuestro nombre? —inquirió en castellano.

—Íñigo de Guzmán —le respondió ella, sin titubeo.

—¿Vuestra edad?

Si hubo sorpresa en la mirada, no la mostraron sus labios, prestos en responder.

—Dieciséis.

—¿Sabéis usar la espada?

—¡Por supuesto!

La respuesta lo dejó perplejo; si bien le motivó a llegar más lejos la pantomima.

—¡Byron, tu sable!

Ignoró el mudo reproche de su segundo y le entregó el arma a la joven. Para su sorpresa, ella la asió con arrogancia y le envió un mandoble que estuvo a punto de hacerle un tajo en el brazo. Rehecho de la impresión, se puso en guardia y durante unos minutos se limitó a defenderse, pendiente del jolgorio con que sus hombres acogían el inesperado duelo, pero enseguida inició un contraataque formal con la finalidad de desarmarla. Le costó conseguirlo. La muchacha acometía con una furia primitiva que no la dejaba pensar con astucia su defensa, pero tampoco le permitía a él quitarle la espada sin ocasionarle daño. Cuando percibió que ella titubeaba, comprendiendo al fin que para un pirata la escaramuza solo era un juego, aprovechó la ocasión e hizo saltar su pañuelo por los aires. ¡Al instante se arrepintió del gesto! Tras un silencio sepulcral, en la nave resonaron los gritos de asombro de su gente y las maldiciones de los prisioneros. Incluso a él le costó reponerse de la impresión al contemplar la belleza de un rostro juvenil enmarcado por una espléndida cabellera negra que fluyó en cascada hasta media espalda. Consiguió la presencia de ánimo necesaria para desarmarla y obligarla a quedar de rodillas, derrotada. De inmediato le tendió la mano, pero los ojos verdes refulgieron con tal rabia que retrocedió unos pasos, confuso.

—Pretendía ayudaros —aseguró, haciendo gala de su buen español.

—¿Ayudarme un pirata? —Ella no disimuló su voz, cargada de desdén—. ¡No permitiré tal bajeza!

Su desaire le resultó divertido y no contuvo la lengua.

—Somos corsarios, no piratas.

La esbelta figura, derecha como un huso, no calló la réplica, poco consciente de su estatus en un barco en el que ahora mandaba él.

—¡No veo la diferencia! ¡Todos sois ladrones!

—La hay, os lo aseguro; pero no es ocasión de discutirlo.

Había captado el interés natural de su tripulación por la anatomía de tan espléndida pasajera y decidió, en un arranque de caballerosidad, que ya les había ofrecido suficiente espectáculo. Se dirigió al único hombre del barco en quien confiaba:

—¡Byron, lleva a la dama a su camarote! Cenaré con ella en una hora. ¡Y que se cambie! No creo que quiera seguir disfrazada.

Ella aún tuvo las agallas para desafiarlo.

—Prefiero no aceptar vuestra invitación.

MacKane le lanzó una mirada que cortó en seco la negativa.

—¡No es una invitación, es una orden!

Sin importarle cómo lo tomaba, le dio la espalda y reanudó sus quehaceres. ¡Quedaba mucho por rapiñar en el navío español y no era práctico dejar que una mujer entorpeciera su objetivo!

Supo más tarde, porque Byron se lo comentó, que ella había pataleado el suelo con sus botas de chico, encolerizada porque la madera no fuera alguna parte de la anatomía de quien, con tanto desdeño, se había desentendido de la situación. Sus carcajadas se escucharon en cubierta.

A Justin se le demudó el semblante cuando el grumete que había enviado a buscarla regresó en compañía de un espantajo. La muy descarada se presentó a la cena con un atuendo negro que la cubría de pies a cabeza, con mangas abullonadas y abotonado por delante, sin otro adorno que una gorguera blanca. No supo calibrar que la mascarada invitaría a centrarse en su rostro, en los ojos verdes que destacaban en el fino cutis de porcelana y en los sensuales labios, sin rastro de artificio, invitando a darse un festín con ellos. El moño tensaba la melena con tal fiereza que Justin imaginó la redecilla clavada en su cabeza.

Tentado estuvo de compadecerla, pero prevaleció el rechazo que ella perseguía, no por su aspecto, sino por la altanería con la que lo retaba. Incómodo al ver pagada su corrección con semejante despliegue de altivez, se la devolvió lo más desabrido que pudo.

—¿Es ese el tipo de ropa que lleváis al Nuevo Mundo? ¿Acaso nadie os habló del calor del Caribe?

Ella disimuló cuánto le enfadaba el menosprecio del hombre y se mantuvo inalterable, sin ceder un ápice de su arrogancia.

—¡No entiendo de modas ni costumbres! Por lo demás, estoy de luto. ¿Hay algo que os desagrade de mi vestimenta?

—Terminaría antes diciendo lo que me agrada —replicó, mordaz.

Ella esbozó un mohín de altivez.

—¡Tampoco me importan vuestros gustos, señor! ¿Vamos a comer aquí?

Miró en rededor como si el camarote no fuera lo bastante refinado, pese a hallarse en el despacho del alto mando de la fragata, una estancia forrada en madera y amueblada con relativa elegancia. Justin encajó mal sus críticas.

—¡Acaso prefiráis el comedor, con mis hombres!

Tuvo la satisfacción de captar cómo se le erizaba el vello de la nuca y se apresuraba a negar con un gesto, así que esbozó una sonrisa lobuna y le apartó una silla. Por contra, le cogió desprevenido la generosidad que mostró al preocuparse por alguien que no fuera ella misma.

—¿Nos acompañará mi dama de compañía? La he dejado muerta de angustia en el camarote.

—Ordenaré que le sirvan una bandeja en privado, si os place.

La joven clavó su mirada verde en él, como si buscara una doble intención en sus palabras, pero pareció darse por satisfecha y volvió a sorprenderlo con un ademán cortés.

—Me place y os lo agradezco. Doña Lucía está llevando muy mal esta tesitura.

MacKane enarcó una ceja, negándose a rendirse ante el inesperado giro de la conversación, convencido de que ella, con una disposición sumisa, podía engatusar al más duro de los adversarios.

—¡Una señal de educación en vuestro vocabulario! No lo esperaba.

Distinguió el centelleo de ira en las pupilas verdes y cómo apretaba los puños, seguramente para contener una bofetada, lo cual le puso de mejor humor.

—¿Esperabais gratitud? —espetó ella, recuperada la animosidad—. ¿Después de abordar el barco y robar mis joyas? ¡No sois más que un patán!

Justin mantuvo la calma y rondó a su alrededor, estudiándola.

—Soy un corsario, ya os lo dije.

La muchacha, nerviosa por su cercanía, frunció los labios e irguió el torso. Justin se preguntó si usaría tal conducta para disfrazar su inexperiencia o por disimular su miedo. Vista de cerca, palpaba su fragilidad. No dejaba de ser una chiquilla sin más edad que la que le diera en cubierta bajo su apariencia de chico. Con todo, le molestaron sus modales.

—Seáis quien seáis, no me importa. ¿Podríamos empezar la cena?

Le arrancó un bufido que debió de escuchar hasta el vigía, pero ella se limitó a entrecerrar los ojos, con aparente desconcierto.

—¡No mientras mantengáis ese disfraz! —rugió MacKane—. Regresad a vuestro camarote y poneos otra cosa. ¡No quiero que se me atragante la comida!

Ella se envaró, tan enfadada que saltaron chispas de sus ojos.

—¡Os dije que estoy de luto!

Él aguantó la tentación de reír, pasmado con su terquedad, con ganas de ponerla sobre sus rodillas y propinarle una azotaina que no olvidara en la vida. Por el contrario, escogió una pose calmada y un tono seco.

—No parecía que el luto os importara en cubierta, con el traje de chico. Prefiero que vistáis calzas a veros así.

Apenas concluyó de hablar, cerró la boca de golpe, atónito por el arrebato que se adueñó de su prisionera: se quitó de un tirón la gorguera, se arrancó los botones del sayo y pateó lejos de sí la basquiña para culminar soltando la red que contenía su gloriosa melena. Ataviada con el corpiño y una camisola de lino, apenas dejó alas a la imaginación.

A MacKane la visión de sus curvas le hizo pensar en una deidad guerrera, desbordante de fuerza y belleza. Por fortuna, la pendenciera lengua que la acompañaba ayudó a que recobrara la cordura y controlara el deseo que le tensó la ingle. La bravata que le brindó le recordó que tenía delante a una chiquilla enrabietada.

—¿Mejor así? ¿Os parece oportuno que cenemos ya? —rugió ella.

Justin soltó una carcajada que contribuyó a aumentar su furia.

—¿No era esto lo que buscabais?

Con parsimonia, MacKane se quitó la chaqueta y cubrió el cuerpo medio desnudo.

—Doy fe de que mi pretensión era cenar con vos, no que me acompañarais en un revolcón en mi cama. —Su voz y su mirada burlona dejó a las claras su diversión—. Aunque admito que, visto lo visto, ahora me apetece más lo segundo que lo primero. —Suspiró cómicamente, alegre por el pasmo de ella.

—¿Es que no hay en vos una pizca de caballero inglés?

Se había desasido de sus manos para ajustar la pieza sobre su pecho, escandalizada por cómo se tomaba la situación a broma.

Incapaz de domar su espíritu burlón, Justin contraatacó con sorna:

—No me ofendéis, señora. Soy escocés y, si habéis oído hablar de nosotros, sabréis que tenemos poco de caballeros.

Ella resopló con escasa finura.

—Aunque no lo sabía, no me sorprende. ¡Basta con veros!

Justin, cansado de la parodia y recordando que las viandas debían de estar enfriándose en la cocina, optó por dejarse de palabrería. La cogió en brazos, esquivando patadas y puños, y la dejó ante la puerta del camarote.

—Sigo esperándoos para cenar, señora. No agotéis mi paciencia.

Tras haberla contemplado en paños menores, Justin hubiera jurado que era imposible mejorar la imagen que su mente guardaba de la española. Sin embargo, se vio obligado a rectificar cuando ella acudió con un nuevo atuendo. El traje que la envolvía, confeccionado en seda verde, se amoldaba a sus formas con una elegancia sublime. Más oscuro el cuerpo que la falda, sin el acompañamiento del verdugado que se usaba en la Corte ni el adorno de las dobles mangas, dejaba adivinar el contorno de sus brazos y su cuello bajo una camisa transparente. El cabello lo recogía en una cascada de bucles, con pinzas de nácar sobre las sienes.

—Parece que, a la postre, sí sabéis de modas —disimuló a duras penas su admiración.

—Mi dama de compañía se interesó por los modelos de las Indias, pese a que en España nos parecieron indecorosos.

—En España no hace tanto calor —apostilló él al tiempo que le apartaba una silla para que se acomodara a la mesa—. Os confirmo que así se os ve mucho más favorecida.

Ella se limitó a regalarle una sonrisa ladina y Justin se preguntó qué tramaría tan hermosa cabeza, porque era obvio que había adoptado un cambio de estrategia. Observó cómo se servía una porción de pescado y patatas para comerlos después con exquisitos modales y durante la cena aparentó no prestarle atención, aunque sus ojos se encontraron a menudo. Regocijado, Justin aguardó en silencio a que diera el siguiente paso. Ella lo dilató hasta que finalizaron un pudin de calabaza.

—¿Podría haceros unas preguntas?

La miró sin disimulos, camuflando la risa que pugnaba por escapar de sus labios con una sonrisa cortés.

—Podríais. ¿Os incomoda si fumo?

—Mi padre fumaba. Me gusta el olor del tabaco —admitió ella.

—¿Lo habéis probado alguna vez? —La viveza asombrada de su gesto le sirvió de respuesta—. No pretendía alarmaros, pero sois una dama peculiar. ¡Ignoraba que las mujeres castellanas aprendieran esgrima!

Las mejillas se le encendieron y bajó la vista en un gesto tan encantador que Justin estuvo tentado de alzarle la barbilla y recuperar su mirada.

—¡No lo hacemos! De averiguarlo, mi padre jamás lo hubiera permitido. Mi hermano me enseñó, a escondidas.

Por la nostalgia de su voz, MacKane intuyó que no debía meterse en terreno pantanoso o corría el riesgo de ver sus mejillas húmedas. Para rescatar su sonrisa, jugó a provocarla.

—Y bien, ¿qué queríais saber?

Las gemas verdes centellearon, mostrando un cambio de ánimo tan repentino, que Justin se cuestionó si la damita no tendría más recursos de los que él le había adjudicado. Cauteloso, se puso a la defensiva.

—¿Qué destino aguarda al barco y los prisioneros?

Sin alcanzar a imaginar sus intenciones, confesó la verdad:

—Mañana trasladaremos el botín a mi goleta y hundiré la fragata. Los prisioneros serán vendidos en el primer puerto que avistemos. Menos vos, por quien pediré rescate.

Ella se incorporó de la mesa y paseó por la estancia con el rostro pensativo. Cuando se paró frente a él, mostró una férrea determinación.

—¡Nadie va a pagar rescate por mí! Soy huérfana y estoy sola. ¿No os bastan mis joyas para devolverme la libertad?

Justin MacKane apagó el cigarro con gesto reposado mientras su mente intentaba desentrañar las intrigas de su prisionera. Porque, si de algo estaba seguro, era de que ella mentía.

—No creo que estéis sola. Debisteis de emprender el viaje con algún propósito.

El bonito rostro se enfurruñó, sin duda, molesto por su perspicacia, pero enseguida recuperó la rebeldía que lo caracterizaba.

—Me dirigía a Nueva España —asintió con reticencia—. Pero, por fortuna para mí, vuestro asalto ha resultado providencial. En dichas tierras me aguarda un desconocido al que me prometieron sin consulta alguna. No obstante, mi padre falleció antes de embarcarnos y no tengo por qué mantener su palabra. Con vuestra ayuda, podría dárseme por desaparecida en el abordaje. ¡Os lo suplico! Si tenéis una pizca de bondad, conformaos con mis joyas y dejadme en un puerto seguro. ¡No deseo casarme con un extraño!

Justin, confuso por la petición, encendió otro cigarro. Su instinto le advirtió que debía negarse o la muchacha se convertiría en un futuro quebradero de cabeza; pero, por otro lado, su corazón aborreció la posibilidad de empujarla a un matrimonio de conveniencia. ¡Resultaba tan vivificante, joven y temeraria! ¡Sería una pena desperdiciar su vitalidad al lado de un esposo decrépito!

—¿No decís nada?

Ella se restregó las manos frente a él, ganada por la impaciencia. Justin dio una larga calada al habano antes de responder:

—¿Qué esperáis que diga? El asunto de vuestro rescate no es baladí. —Pasó una mirada apreciativa sobre la esbelta anatomía—. ¡Ese prometido del que habláis pagaría buenos doblones por vos! Además, no sabéis lo que pedís, ¿cómo pensáis apañaros en el Nuevo Mundo sin esposo ni dinero?

Los altivos hombros se enderezaron con desafío.

—¡Eso no es asunto vuestro! Buscaré el modo de sobrevivir. ¡Trabajaré en lo que sea menester!

Enfadado consigo mismo por plantearse siquiera la posibilidad de ayudarla, Justin dio rienda suelta al sarcasmo.

—¿De lo que sea menester? ¿Doncella o meretriz? ¡Permitidme dudarlo! ¡No tenéis traza de lo uno ni de lo otro!

El sofoco que sonrojó las níveas mejillas le provocó el loco anhelo de estrecharla en sus brazos y tuvo que recurrir al desdén para ahuyentar el inoportuno deseo.

—¡Conformaos con un esposo, aunque os parezca mal trato! El día a día en las colonias es engorroso para la gente sin fortuna.

El semblante que minutos antes lo encaraba se quebró con su sentencia y lo que más temía ocurrió: un torrente de lágrimas brotó de los ojos claros y arrasó sus mejillas sin que ella hiciera ademán de detenerlas. Furioso, por la situación en que le colocaba y por su afán de consolarla, apretó los puños a los costados. Estaba a un paso de ceder cuando ella se rehizo y lo retó en un asalto feroz.

—Jamás habéis tenido que actuar contra vuestra voluntad, ¿no es cierto? ¡Sois hombre y todo os está permitido! No alcanzáis a entender qué significa ser mujer y veros obligada a aceptar que otros gobiernen vuestra vida, como si fuerais orate o animal. ¿Creéis que no siento ni padezco? ¿No tengo derecho a elegir mi futuro? Decidme, ¿por qué un varón puede tomar decisiones y una hembra no? ¡Aborrezco el día en que nací mujer!

El corazón de MacKane quedó ganado por la diatriba. Sin embargo, solo acertó a replicar un absurdo: «No deberíais. Al menos, nacisteis bella».

Las pupilas que lo enfrentaron dejaron traslucir la impotencia y el miedo de la joven.

—¿Para qué sirve la belleza? ¡Llevo encerrada en una casa de Toledo desde la infancia! Todo lo que sé del mundo se lo debo a los libros y hube de leerlos a escondidas. ¡Ni siquiera eran míos! De no haberse empecinado mi hermano en compartir tutor, sería otra lega más. —El encono se mezclaba con la frustración a partes iguales—. Se supone que deberían bastarme los conocimientos de administrar una casa, bordar y rezar los domingos. ¿No os resulta irritante?

Admirado por las agallas de las que la muchacha hacía gala, y que ya le hubiera gustado encontrar en muchos hombres, Justin no estuvo a la altura.

—No lo sé. Nunca he conocido hembra sin más deseo que desposarse — reconoció.

—¡Qué necedad! ¿Para qué servís los hombres, sino para mandar y humillarnos?

La sonrisa que iluminó el rostro masculino paralizó el corazón de Blanca de Guzmán. Hasta ese preciso instante no se había percatado de las cualidades de su oponente; cegada por salvar su honra de un pirata, en un principio, y por alcanzar su libertad, después. Pero esa simple sonrisa, divertida y tierna, le removió las entrañas. Confusa, contempló al hombre con ojos nuevos. Se regodeó en el modo en que sus interminables piernas se amoldaban al algodón de unas calzas de buen corte. Le cortó la respiración el bronceado pecho que asomaba bajo el triángulo de la decadente camisa que lucía, sin la cortesía de un pañuelo. El mentón cuadrado y altivo. Y los ojos… Llegado a ese punto la venció el rubor. La sonrisa de complacencia masculina ante su escrutinio resultó tan manifiesto que deseó morirse. Sin embargo, entendiendo que nada tenía que perder, hizo alarde de descaro y se deleitó en la sensual boca y en las espesas cejas rubias bajo las que relucían dos piélagos azules. El espeso cabello lo recogía con una cinta de cuero, pero estuvo segura de que sería seda bajo sus dedos.

—Comentabais acerca de la utilidad de los hombres…

La burla de sus labios la devolvió a la cruda realidad del presente. Estaba en compañía de un pirata versado en las lides de la conquista, en todos los sentidos, y ella era una simple criatura inexperta. Avergonzada, le dio la espalda.

—Perdonad. Me temo que no sé muy bien para qué sirven los hombres. Excepto para hacernos infelices a las mujeres —masculló, molesta.

Justin encendió el tercer cigarro, rascando la cerilla contra la suela de su bota. Tardó tanto en responder que ella se volvió, curiosa. Pero la mirada encendida que encontró, además de azorarla, puso nervios en su estómago.

—Tal vez deberíais aprender algo de nosotros entonces, antes de lanzaros a la ciega aventura de moveros sola por el mundo.

La sugerencia vino de una voz ronca que se obligó a ignorar. Se dijo que no debía temer nada de aquel pirata, o corsario, como se empecinaba en llamarse, por más que sus ojos parecieran devorarla. Pese a su oficio, sus ademanes delataban caballerosidad y lo había demostrado al cubrirla con su chaqueta cuando la asaltó el ataque de ira por la inconveniencia de su vestido, el cual no podía ser más feo, como bien apostilló él, pero Lucía se empeñó en que lo llevara para no dar pie a la lujuria del demonio inglés (así lo definió mientras lo sacaba de lo más profundo de un baúl). Tentada por la curiosidad, y porque él no había mostrado ningún movimiento peligroso, se atrevió a indagar.

—¿Algo como qué?

—Como qué nos mueve.

Su mirada continuaba fija en ella, en su rostro arrebolado; pero mantenía la postura lánguida de un felino, con las piernas estiradas y los brazos flexionados sobre los brazales de la silla, dejando que la ceniza manchase de gris la madera junto a sus botas.

Blanca, manteniendo la distancia, regresó a su asiento; el rostro serio.

—Lo que os mueve lo sé. El ansia de poder y el dinero.

—¿Aprendisteis eso en los libros? —Una lenta sonrisa surcó sus labios—. Si es así, se quedaron cortos en la enseñanza. A muchos hombres les mueve otra cosa. Como el deseo. El deseo por ciertas mujeres.

Hasta entonces no había percibido amenaza en la situación de estar a solas con un bandido, pero las sensaciones que le transmitieron su mirada y su voz la paralizaron de tal modo que se puso en pie con ímpetu, más asustada de sí misma que del hombre que la seducía sin esfuerzo.

—Disculpadme. Se ha hecho tarde y debo volver. —Se apartó unos pasos cuando él se incorporó, apenas a un palmo de distancia—. ¿Pensaréis en mi petición?

—La tendré en cuenta —asintió, el gesto de repente adusto—. Os acompaño.

—¡No es necesario! —A Blanca le inquietó el repentino atisbo de frialdad en sus ademanes.

—¡Señora, en esta nave yo decido lo que es necesario y lo que no lo es!

MacKane asió su codo con soltura y la sacó del camarote, manteniendo entre ambos un trecho prudente. No habló hasta que estuvieron frente a su puerta.

—Buenas noches. Siento haberos incomodado, pero os garantizo que nada debéis temer de mi persona. Descansad sin pesadillas.

Ella lo miró, turbada, antes de refugiarse con un sonoro suspiro tras la madera.

Por su parte, él decidió que necesitaba respirar el aire fresco de la noche y subió a la toldilla. Necesitaba quitarse de las retinas la imagen de una criatura tan extraordinaria.

El alboroto comenzó muy temprano por el trasiego de hombres y embalajes en la cubierta principal. Justin MacKane se desenvolvía con ligereza entre su gente, impartiendo órdenes desde el alcázar y ayudando si lo veía necesario. Sus hombres le mostraban una lealtad inquebrantable y él les correspondía impartiendo justicia y mostrándose magnánimo si la situación lo requería.

Estaba a mitad de una orden cuando le distrajo la aparición de su joven prisionera, seguida de otra mujer de buena presencia, aunque ambas se cubrían con capas oscuras y llevaban ropas de aspecto lúgubre. Bajó a su encuentro antes de que cualquiera de sus subalternos las detuviera con malos modos.

—¡Señoras, no deberían estar aquí! —Suavizó el tono al percatarse de las ojeras de la joven—. No me hicisteis caso anoche, me temo.

—¿Mantendríais vos la calma de hallaros en mi lugar? —le retó ella con la misma vehemencia de la víspera—. Mis disculpas si os molestamos, pero no sabíamos dónde quedarnos, y ayer hablasteis de hundir el barco.

—¡No lo haría con vos dentro, creedme! —bromeó para invocar su sonrisa—. Ya que estáis listas, os enviaré al Caronte.

Buscó con la mirada a su lugarteniente y le dio la orden.

—Byron, condúcelas a mis aposentos y encárgate de que sean atendidas.

Les dio la espalda sin despedirse. Quedaba mucho por hacer y no necesitaba distracciones inoportunas, se dijo; sin admitir que lo que le molestaba era no haber pegado ojo por culpa de la propuesta de la española.

El Caronte era un bergantín goleta y, aunque Blanca no entendía de barcos, le quitó la respiración la gallardía de su diseño. Los dos palos, mesana y trinquete, sostenían un velamen que le otorgaban ligereza y velocidad, cualidades apreciadas entre los traficantes del mar.

La actividad en la nave igualaba a la de la fragata, lo cual contribuyó a que los hombres apenas repararan en ellas mientras el pirata las conducía al camarote de popa. Todo el habitáculo estaba iluminado por un amplio ventanal y destilaba buen gusto, en los muebles y en la ornamentación.

—No salgáis al pasillo. Aguardad hasta que el capitán pueda atenderos. —La orden, en un español mediocre, siguió apostillada de otra advertencia—: No le agrada que curioseen en sus pertenencias.

Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, ambas mujeres se permitieron mostrar su asombro. El lujo se palpaba en infinidad de detalles y, a pesar del aviso, tras desprenderse de las capas, deslizaron sus dedos por las sábanas de seda, el terciopelo de las sillas, la estantería rebosante de libros o la superficie de teca de un escritorio sobre el que reposaban sofisticados instrumentos.

—¿Encontráis agradable la estancia?

La socarrona voz del capitán detuvo a Blanca en el instante en que iba a tomar en sus manos un extraño artilugio. Avergonzada al ser pillada en falta, lo afrontó mientras la doncella se encogía a sus espaldas.

—Nos aburría esperar mientras había tantas cosas hermosas por admirar. Ruego vuestra indulgencia.

—Lo trataremos después —replicó él con ironía al tiempo que encendía un puro sin molestarse en pedir permiso—. He venido porque tengo una duda que solventar con vos. Byron me ha convencido de no hundir la fragata. Estamos cerca de La Española y nos será más rentable venderla a los piratas franceses que merodean sus costas —rio ante la sorpresa de su gesto—. Ya sé que el asunto no os va ni os viene, es otra mi consulta. El oficial del barco conoce vuestra existencia y se ha interesado por vuestro rescate. No le he dado una respuesta, pero, cuando desembarquen, vuestro nombre no será un secreto para nadie. La cuestión es si debo pedir rescate, en cuyo caso ese prometido que os aguarda sabrá que estáis viva, o debo darle a entender que os mantendré conmigo. Con lo cual, perderéis vuestra fama.

Asombrada de que hubiera considerado su petición, Blanca sintió que la euforia afloraba a su semblante.

—¿Me permitiréis elegir?

Él asintió con aparente calma.

—Sí, doña Blanca —pronunció su nombre con deliberada gentileza, dejando caer que conocía su identidad—. Vuestra virtud queda en vuestras manos.

—¡Poco me importa la virtud si a cambio obtengo mi libertad! —aseguró en un arrebato que escandalizó a su doncella.

Las cejas rubias se enarcaron en un gesto de inquietud, arrepentido su dueño de haber dado alas a los deseos de una chiquilla que no parecía tener claras las consecuencias.

—Pensadlo un minuto. Si se corre la voz de que sois mi barragana, ningún gobernador os prestará ayuda cuando la necesitéis.

Blanca se encogió de hombros, incapaz de ver más allá de sus sueños.

—¡Si llega el caso, lo negaré!

—¡La honra de una mujer es lo más valioso que tenemos, Blanca! ¡No consentiré que mancilles la tuya! —intervino el ama, ofendida.

Justin dio por atinado el desacuerdo. Calibró que, vista de cerca, la mujer no debía guardar excesiva diferencia de edad con su señora, aunque por su aspecto parecía mayor. Vestía de paño marrón y llevaba toquilla como si el bochorno no le molestase. Se preguntó de qué pasta estaban hechas esas mujeres. El calor de los trópicos no era para tomárselo a broma, pero lo dejó pasar; a fin de cuentas, no era de su incumbencia si preferían estar incómodas.

—¡No es mi honra ni mi virtud lo que está en juego, sino mi libertad! ¡Correré el riesgo que haga falta por no casarme con ese hombre! —replicó la joven, obcecada.

—¡Pero si no lo conocéis! —le reprochó la otra, olvidando la presencia del pirata que tanto la intimidaba.

—Me basta con imaginar su edad. ¡Apenas se llevaba unos años con mi padre! ¿Lo consideráis razonable, Lucía?

—No lo sé —admitió la castellana—. El señor siempre obró de buena fe.

El corsario, que había usado en todo momento un español impecable, terció en el debate.

—Perdonadme, señoras, pero debo tomar una decisión.

—¡Ya está tomada! —confirmó Blanca, desafiante—. ¡Me quedo con vos!

Justin dobló la espalda en una reverencia, a medias burlona a medias cortés, y se retiró con un conciso: «Como gustéis».

Las horas transcurrieron lentas en el camarote. Tras la discusión, ambas mujeres apenas se dirigieron la palabra. Para el aya todo intento de ir más allá de las normas establecidas implicaba inmadurez. Para Blanca, escapar de un matrimonio concertado que volvería a encerrarla entre cuatro paredes, significaba liberación. No era tan necia de ignorar que su rebeldía acarrearía serios disgustos, pero los enfrentaría llegado el momento. Ese día solo quería disfrutar de la brisa marina que entraba por los ventanales y aligerarse del sofocante calor que le daba el vestido de paño que Lucía insistía en que usase.

Comieron en silencio el suculento almuerzo que un grumete les ofreció y pasó el resto de la tarde acodada en la baranda, mirando la estela que el Caronte dejaba tras de sí, soñando en cómo sería su vida a partir de entonces, mientras su acompañante alternaba la lectura de la Biblia con cabezadas de sueño.

Se ponía el sol en el horizonte cuando el corsario hizo su segunda entrada en la estancia, no sin antes avisar con un par de golpes en la puerta. Blanca contuvo la respiración y pensó que el camarote parecía más pequeño con él dentro. La camisa húmeda se le pegaba al torso y el pelo le caía en mechones rebeldes sobre la cara, pero a pesar del desaliño, resultaba endiabladamente atractivo. Y joven. ¿Cómo habría conseguido mandar en un barco tan espléndido? Se prometió que lo averiguaría.

Justin, ajeno al escrutinio y las maquinaciones de su invitada, se disculpó con ademán cortés mientras sacaba ropa de un arcón a los pies de la cama.

—Buenas tardes, señoras. Espero que hayan estado confortables en mi ausencia. He venido a recoger algunas prendas.

—No necesitáis pedir permiso para moveros por vuestra pieza —le interrumpió Blanca con sus mejores modales.

Somos nosotras las que estorbamos. Decidnos dónde pensáis alojarnos y dejaremos libre la cámara.

Él sonrió, con una perenne burla en los labios.

—No soy inglés ni caballero, pero tampoco un patán, doña Blanca. Mientras dure el viaje os la cedo con gusto. Yo compartiré las dependencias de mi lugarteniente.

La española pestañeó como una consumada coqueta.

—Agradecida, señor. Parece que tendré que disculparme con vos.

—Podréis hacerlo esta noche durante la cena. En esta estancia, si no os incomoda. —En su voz latía sorna, pero ella captó el matiz de autoridad—. Por cierto, en la cocina necesitan ayuda. Si vuestra doncella no tiene inconveniente, dos manos serían útiles.

El espanto que asomó al semblante de la criada le hizo reír.

—¿Trabajar con piratas?

—Os aseguro, señora, que mi cocinero sí es un caballero. Francés, para más señas. Pero lo dejo a vuestra elección.

Dicho lo cual, las dejó solas.

Habían encendido los candelabros y dispuesto la mesa con esmero: vajilla holandesa, cubiertos de plata y copas de cristal veneciano. No obstante, cuando regresó aseado y con vestimenta adecuada, lo que le atrajo no fue lo que ya conocía, sino el vaporoso vestido de noche de su invitada, confeccionado en batista amarilla. Le dejaba al aire el cuello y los brazos, que destacaban muy blancos en contraste con la melena azabache, recogida en un moño alto. No llevaba guantes ni joya alguna, pero su estampa resultaba impecable.

—Admito que habéis aprendido a vestiros —bromeó una vez más para disimular su complacencia.

Ella hizo un mohín de descontento, sin reconocer el halago de sus palabras.

—¡No la fastidiéis de nuevo, señor! Me siento muy feliz y quisiera tener la fiesta en paz.

Su confesión lo dejó absurdamente satisfecho. Apartó una silla y aguardó a que tomara asiento para imitarla a continuación.

—¡Sea! —admitió, risueño—. Mantengamos una tregua. ¿Puedo fumar?

—Después de la cena —prohibió con naturalidad, asumiendo el papel de anfitriona—. Antes confesadme dos cosas. La primera, vuestro nombre. Es injusto que sepáis el mío y yo esté en la inopia. Y la segunda… Sois muy rico, ¿verdad?

De haber estado bebiendo se habría atragantado, pensó, divertido por la falta de decoro de la joven, mientras una carcajada acudía a su garganta.

—¿Os parece educado preguntarlo? —inquirió, sin apartar la mirada de su gesto despreocupado.

—En circunstancias normales, por supuesto que no; pero en vista de que no sois un caballero inglés —puntualizó ella con desparpajo—, no creo que eso importe demasiado. Por lo demás, no hace falta que lo confirméis. ¡Jamás había visto artilugios tan interesantes!

Los ojos verdes se dirigieron a los objetos de su escritorio: un sextante, un astrolabio y otros útiles de marinería. Complacido, Justin se acercó para enseñárselos.

—Son instrumentos de navegación —le explicó—. Y sí, debo admitir que son espléndidos. Este, por ejemplo —señaló al astrolabio—, está en desuso; es más cómodo este otro —señaló al sextante—. Pero cuando lo sostuve por primera vez en mis manos supe que lo conservaría. Contiene la magia de lo antiguo y la mente que lo creó merece que siga perviviendo en el tiempo.

Ella lo contempló sin disimular su asombro. ¡Jamás hubiera esperado que un pirata usara semejante lenguaje! ¡Menos, que diera signos de sensibilidad!

Intuyendo sus pensamientos, Justin recuperó el acento burlón.

—Puesto que tenéis la certeza de que soy muy rico, os diré mi nombre: Justin MacKane, patrón del Caronte; para serviros.

El remedo de saludo cortesano la hizo reír. Nunca había estado en palacio, pero imaginaba que, semejante grandilocuencia, sería la que se usaba. Dedujo además que él, pese a su empeño por disimularlo, podría pasar por un gentilhombre en cualquier sitio.

—¿Por qué Caronte? ¡Es el nombre del barquero de la laguna Estigia!

—¡Sois un pozo de sorpresas, señora! ¡Y en exceso preguntona! —rio, mientras apartaba los artilugios para que pudieran servir la mesa. El cocinero acababa de hacer su entrada, seguido de la doncella—. ¡Vaya, doña Lucía! Veo que al final accedisteis a conocer a Maurice. ¿Confirmasteis que no muerde?

El cocinero increpó algo en francés que le hizo reír, encantado, y removió la curiosidad de Blanca.

—¿Qué os ha dicho?

—Ha amenazado con envenenar mi comida si no soy galante con vuestra aya. ¡Parece que le ha caído en gracia!

Blanca miró al francés con sorpresa mientras las mejillas de doña Lucía se teñían de escarlata, paralizada por la desvergüenza del corsario. El cocinero, imperturbable, acomodó las bandejas sobre la mesa, musitó un «Bon appétit» y señaló con un gesto a la castellana para que lo siguiera. Ella, cabizbaja, le obedeció.

De nuevo solos, Blanca tornó la atención a su acompañante.

—¡Habláis español y francés!

La admiración hacía refulgir sus ojos, pero la vista de Justin se perdió en sus labios entreabiertos. La imaginación le jugó una mala pasada y se vio besándolos, saboreando esa boca de labios carnosos. Tenso y enfadado por el inesperado ataque de lujuria, contrarrestó el deseo con fingida indiferencia y sirvió los platos.

—Lo necesito para moverme en la zona —asintió—. También puedo entenderme con los holandeses, aunque no son de mi agrado.

—¿Por qué?

—¿Nunca os cansáis de preguntar? —Señaló la comida—. Probad eso. Frío no está tan bueno.

—¿Qué…?

Se detuvo, de repente avergonzada, y Justin rio, incapaz de mantenerse serio con ella. Su frescura le animaba.

—Foie de pato gratinado. ¡Finuras de los franceses! O de Maurice, no lo sé. Untadlo en el pan y saboreadlo despacio. Es delicioso.

Blanca siguió sus indicaciones, no sin cierta precaución, para terminar asintiendo entusiasmada.

—¡Nunca había probado nada tan exquisito!

Justin sonrió, satisfecho. Le enternecía el incansable afán de conocimientos de la española, pero como también él quería saber, aprovechó para interrogarla con sutileza:

—Contadme, doña Blanca, detalles de la vida en España.

—¡Penosa! —Se arrepintió nada más decirlo y negó, apresurada—: No, no es verdad; pero sí triste. Solo puedo hablaros de Toledo, de donde nunca salí; del resto no sé. —Señaló el trozo de papaya que se llevaba a la boca—. En mi tierra no hay delicias como esta. Ni apenas otras. El pueblo pasa hambre. Incluso mi familia, teniendo caudales, no podía adquirir ciertos artículos en el mercado. España es gris. Fea. Como el vestido negro —apuntó, seria.