7,99 €

Mehr erfahren.

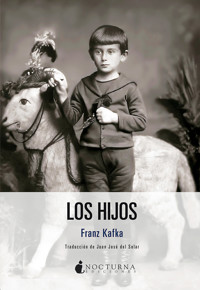

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Franz Kafka quería reunir las narraciones La condena, El fogonero y La transformación en un único volumen, pero su editor no aceptó pese a que la cohesión temática aportaba otra perspectiva de lectura. Existe en estos textos, decía Kafka, «una relación manifiesta y aún más una secreta, a cuya expresión, mediante su reunión en un libro titulado, por ejemplo, Los hijos, no querría renunciar». El volumen nunca se publicaría en vida del autor, y no fue hasta 1989 que salió a la luz en alemán. La unidad de estos sobrecogedores relatos expone el rechazo que sentía Kafka hacia las figuras autoritarias y dominantes, la angustia ante un futuro incierto y el papel sufriente del hijo con tormentosas consecuencias, tales como la expulsión del hogar o la metamorfosis de uno mismo en la pesadilla de la casa. Así, la presente edición cumple por fin en español la aspiración del gran escritor de Praga.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 188

Ähnliche

Título original: Die Söhne. Drei Geschichten

© de la traducción de La transformación, La condena y El fogonero (Franz Kafka): Juan José del Solar, 2024, publicada bajo acuerdo con Galaxia Gutenberg, S.L.

© de la presentación: Francisco Solano, 2024

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Medea, 4. 28037 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: marzo de 2024

ISBN: 978-84-19680-55-6

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

LOS HIJOS

Presentación

No sería difícil encontrar, a poco que nos pongamos a ello, en la biografía de un gran escritor proyectos literarios que no tuvieron consecución o tentativas frustradas por falta de un azar favorable. El prestigio de la voluntad como incentivo no se compadece siempre con el propósito, y hay ocasiones en que el propósito queda anulado por la inadecuación de una propuesta de libro que, pese a los buenos requerimientos del editor, se aparta del criterio imperante de la editorial.

Cuando la editorial Ernst Rowohlt, por iniciativa de Max Brod, creó la revista Arkadia, de la que no aparecería más que un número, Kurt Wolff, socio de Rowohlt, que más adelante fundaría su propio sello editorial, invitó a Kafka a participar en ella, y es más que probable que, auspiciado por ese estímulo y la contribución de otros elementos menos objetables, escribiera La condena, según sus palabras, «de un tirón durante la noche del 22 al 23, entre las diez de la noche y las seis de la mañana. (…) Solo así es posible escribir, solo con esa cohesión, con total apertura del cuerpo y del alma. La mañana, en la cama. Los ojos cada vez más claros. Muchos sentimientos acarreados mientras escribía: por ejemplo, la alegría de tener algo bello para la Arkadia de Max» (Diarios, 23 de septiembre de 1912).1

En una carta escrita meses después a Felice Bauer, a quien dedicaría el relato, Kafka le confiesa a su novia: «La condena no puede explicarse. A lo mejor te muestro algún día algunos pasajes de mi diario al respecto. La historia está llena de abstracciones, pero sin admitirlas» (Cartas, 545). Los «pasajes» del diario a que se refiere Kafka corresponden a los días 11 y 12 de febrero de 1913, donde, con ocasión de corregir las pruebas de imprenta de La condena, se propone anotar «las correlaciones que se me han vuelto claras en esta historia»; y de ahí se deriva una suerte de «explicación» que, como siempre en Kafka, no agota, sino que más bien convulsiona más netamente las intrincadas insinuaciones del texto: «El desarrollo de la historia muestra cómo, a partir de ese elemento común, el amigo, el padre va emergiendo como antítesis de Georg, fortalecido en ello por otros vínculos menores que también comparten, a saber, su amor y su apego a la madre, el fiel recuerdo que conserva de ella, y la clientela, que, en efecto, originariamente fue ganada para el negocio por el padre. Georg no tiene nada, el padre expulsa con facilidad a su novia, esta solo vive en la historia por la relación que guarda con el amigo, es decir, con el nexo común, y como aún no ha habido boda, no puede entrar en el círculo de consanguinidad trazado en torno al padre y al hijo» (Diarios, 11 de febrero de 1913). Estas líneas delatan aspectos autobiográficos y preceden, de alguna manera, a la redacción de la Carta al padre, escrita en 1919 y enviada al padre a través de su madre, que al parecer se ocupó de que no llegara a su destinatario para no perjudicar a su hijo, aunque no hay certidumbre de que ocurrieran así las cosas.

Lo que sí ocurrió, sin consecuencias prácticas, mientras se preparaba la publicación de Arkadia, fue que Kurt Wolff tuvo noticias de que además de La condena Kafka tenía en borrador dos narraciones más, El fogonero y La transformación, y le sugirió que las diera a la imprenta. Kafka se mostró a medias desconcertado y halagado, y respondió al editor con sinuosa prevención: «No termino de entender de qué manera y en qué sentido pueden suponer estos manuscritos una forma de complacerlo». No obstante, declara que le enviará «ahora mismo, en efecto, el primer capítulo de la novela» (se trata de «El fogonero», primer capítulo de El desaparecido, que Max Brod publicaría póstumamente con el título América), «pues estaba en gran parte pasado en limpio». Más adelante se refiere a La transformación, aún en manuscrito, «pues últimamente todo me ha apartado de la literatura y sus placeres. Sea como fuere, mandaré pasar en limpio también este relato y se lo enviaré cuanto antes. Estas dos piezas y “La condena”, publicada en Arkadia, podrían dar lugar más adelante a un libro bastante pasable, que podría titularse Los hijos» (Cartas, 493).

El término «pasable» es sintomático de la reserva de ponderación que Kafka concedía a sus escritos; una feroz autoexigencia le impedía encontrar en ellos una completa satisfacción. Con excepción del texto de La condena, al que nunca menoscabó con su rigor, como en general cuestionó tantos otros, al recibir los ejemplares de El fogonero anota en su diario: «Mi engreimiento porque me parecía tan bueno El fogonero. Por la noche se lo leí a mis padres, no hay mejor crítico que yo cuando leo en voz alta en presencia de mi padre, que estuvo escuchando de muy mala gana. Muchos pasajes planos junto a profundidades manifiestamente inaccesibles» (Diarios, 24 de mayo de 1913). Sobre La transformación, sin duda una de las narraciones de mayor prestigio, unánimemente considerada una obra cumbre literaria del siglo xx, en varias cartas a su prometida va dándole noticia de su desarrollo: «Tendré que dejar de lado hoy mi pequeña historia, (…) aunque confío que no tenga consecuencias demasiado negativas para la historia, para la que aún necesito tres o cuatro noches. Cuando digo consecuencias demasiado negativas me refiero a que, por desgracia, la historia está ya bastante dañada por mi forma de trabajar. Un relato así debería escribirse en dos sesiones de diez horas cada una, con una sola interrupción a lo sumo, entonces tendría su impulso y su ímpetu naturales, que yo tenía en la cabeza el domingo pasado. Pero no dispongo de dos tandas de diez horas. Así pues, se trata de intentar hacerlo lo mejor posible, dado que la excelencia nos está negada» (Cartas, 313). Kafka escribió La transformación en un lapso de veintiún días, con días vacíos, entre el 17 de noviembre y el 7 de diciembre de 1912. Y al dar por terminado el relato, escribe a Felice Bauer: «Escucha, amor mío: mi pequeña historia está concluida, aunque el final de hoy no me alegra en absoluto, podría haber sido mejor, no cabe la menor duda» (Cartas, 340).

Días después, ante el silencio de Wolff respecto a su propuesta de libro, vuelve Kafka con más tenacidad a tentar al editor en una carta de mayor solvencia que transcribimos entera: «Muchas gracias por su amable carta, estoy plena y muy gustosamente de acuerdo con las condiciones para incluir “El fogonero” en la colección Der Jüngste Tag. Solo tengo una petición que, por cierto, ya expresé en mi última carta. “El fogonero”, “La transformación” (que es un tercio más largo que “El fogonero”) y “La condena” configuran tanto externa como internamente un conjunto; existe entre ellos una relación manifiesta y aún más una secreta, a cuya expresión, mediante su reunión en un libro titulado, por ejemplo, Los hijos, no querría renunciar. ¿Sería posible que “El fogonero”, con independencia de su publicación en Der Jüngste Tag, apareciera en un futuro —que dependería por completo de usted, pero que ruego no sea muy lejano— reunido con los otros dos relatos en un libro específico? ¿Y sería posible incluir la formulación de esta promesa en el actual contrato referido a “El fogonero”? La unidad de los tres relatos me importa no menos que la unidad de cada uno de ellos» (Cartas, 503).

El silencio de Kurt Wolff ante esta segunda petición se extendió hasta el punto de no volver a mencionar el asunto. Sin embargo, tres años después, en 1916, Kafka envió a Wolff el manuscrito de En la colonia penitenciaria para su publicación en la colección Der Jüngste Tag, donde ya se habían publicado La condena y El fogonero, pero el editor no consideró la narración adecuada para Der Jüngste Tag, que significa «El juicio final». Kafka le propuso a Wolff, en una revuelta de la anterior petición, un libro que incluyera La condena, La transformación y En la colonia penitenciaria con el título Castigos. Tampoco en esta ocasión su propósito se vio favorecido por el editor; lo curioso es que no se conserva el manuscrito de En la colonia penitenciaria, que meses después Kafka leería en la galería Hans Goltz de Múnich con enorme conmoción entre el público: tres damas se desmayaron y tuvieron que ser asistidas. El texto finalmente se publicaría en Kurt Wolff Verlag en 1919, pero no volvió a publicarse en vida de su autor.

Así como el volumen Castigos parece fruto de una fugaz impronta, pues Kafka enseguida renunció al proyecto, en la propuesta de Los hijos se aprecia un propósito más determinado que concentraba en los tres relatos la adhesión sufriente del hijo respecto de la familia: en La condena Georg, a pesar de sus deseos de emancipación sexual, se somete a la autoridad del padre, que lo condena a morir ahogado, y en cierto modo esa sentencia es para el hijo un alivio; en El fogonero, Karl es expulsado de la casa familiar por haber sido seducido por una criada y haberla dejado embarazada, y en Nueva York, bajo el dominio de la estatua de la Libertad, que blande una espada en vez de una antorcha, iniciará un peregrinaje por tierras de América en un proceso de redención de su culpa; sobre La transformación escribió Gabriel Ferrater que se trata de «una tentativa para liquidar, en un brutal ataque de imaginación, las ataduras con el padre y con la familia». Bruno Latour ha recordado recientemente en ¿Dónde estoy? (Taurus, 2021) que este relato de Kafka ha llegado a ser «el ejemplo mismo de los “dramas de comunicación”».

Ya muy tardíamente, la editorial S. Fischer, heredera de los derechos de edición de la obra del autor, reunió en un volumen las tres narraciones bajo el título Los hijos (Franz Kafka: Die Söhne. Drei Geschichten, Frankfurt am Main, 1989). Sirva, pues, este antecedente para justificar esta edición, rompiendo así, en castellano, el doble silencio de Kurt Wolff a la doble petición de Franz Kafka.

F. S.

Nota bene

Aunque se ha tenido la tentación, para no diferir del libro de estilo habitual de Nocturna, de trasladar las comillas de diálogo, usuales en los textos narrativos en lengua alemana, a nuestra convención tipográfica de línea con inicio de raya, se ha seguido el criterio adoptado en Franz Kafka, Obras completas I (Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1999), allí justificado «por el propio deseo del escritor, manifestado en diversas ocasiones, de que el aspecto de las páginas apareciera a la vista de los lectores como una formidable densidad de escritura»; criterio, por lo demás, apropiadamente establecido en la traducción que presentamos. Al lector interesado en este asunto remitimos al ensayo «Una frase» de Milan Kundera, incluido en Los testamentos traicionados, traducción de Beatriz de Moura (Barcelona: Tusquets, 1994, pp. 107-129).

Era una mañana de domingo, en una primavera magnífica. Georg Bendemann, un joven comerciante, estaba en su habitación, en el primer piso de una de esas casas bajas y de construcción ligera que orillaban el río formando una larga hilera y apenas se diferenciaban por la altura y el color. Acababa de terminar una carta a un amigo de juventud que se hallaba en el extranjero, la cerró con juguetona morosidad y miró luego por la ventana, con el codo apoyado en el escritorio, en dirección al río, al puente y a las colinas de la otra orilla, cubiertas de un pálido verdor.

Estaba pensando en cómo ese amigo, descontento con los progresos que había hecho en su país, se había refugiado literalmente en Rusia hacía ya años. Ahora regentaba en San Petersburgo un negocio que al principio había funcionado muy bien, pero que parecía haberse estancado hacía ya tiempo, según se lamentaba en sus cada vez más esporádicas visitas. Se mataba, pues, trabajando inútilmente en el extranjero; una exótica barba tupida cubría mal esa cara tan familiar desde la infancia, cuya tez amarillenta parecía insinuar una enfermedad latente. Como él mismo contaba, no tenía allí ninguna relación auténtica con la colonia de sus compatriotas y casi ningún trato con las familias del lugar, por lo que se preparaba para vivir en una soltería definitiva.

¿Qué se le podía escribir a un hombre así, que a todas luces se había equivocado de camino y al que se podía compadecer pero no ayudar? ¿Aconsejarle acaso que volviera a su país, que trasladase otra vez allí su existencia, que reanudase el contacto con sus antiguas amistades —algo a lo cual nada se oponía— y que confiase además en la ayuda de los amigos? Esto, sin embargo, equivalía a decirle al mismo tiempo —y de manera no por indulgente menos ofensiva— que sus intentos precedentes habían sido vanos, que debía abandonarlos de una vez para siempre, que tenía que regresar y dejar que todos lo mirasen con ojos llenos de asombro por el hecho mismo de haber vuelto para siempre, que solo sus amigos iban a entender algo y que él mismo era un niño grande y debía seguir el ejemplo de los amigos que se habían quedado en su país y habían tenido éxito. Ahora bien, ¿qué seguridad habría luego de que todo el sufrimiento que forzosamente se le iba a causar tuviera algún sentido? Tal vez ni siquiera fuese posible hacerlo volver a casa —él mismo decía que ya no entendía los asuntos relativos a su patria—, y se quedaría pese a todo en el extranjero, amargado por los consejos y un poco más distanciado de sus amigos. Pero si de verdad seguía el consejo y, una vez aquí, acababa oprimido, no por algún propósito deliberado, claro está, sino por los propios acontecimientos, si no lograba ya estar a gusto con sus amigos ni sin ellos, si se sentía humillado y ya sin patria ni amigos de verdad, ¿no le valdría mucho más quedarse en el extranjero tal y como estaba? Dadas estas circunstancias, ¿cabía pensar que saldría adelante aquí?

Por estas razones, si se quería mantener el contacto epistolar con él, no se le podía hablar de cosas comunes, de esas que diríamos sin temor incluso a nuestros conocidos más lejanos. El amigo llevaba más de tres años sin volver al país y se justificaba muy dificultosamente aduciendo la inseguridad de la situación política en Rusia, que al parecer no toleraba la ausencia de un modesto hombre de negocios, por mínima que fuera, mientras cientos de miles de rusos recorrían tranquilamente el mundo entero. Pero en el curso de esos tres años habían cambiado muchas cosas para Georg. De la muerte de su madre, ocurrida hacía unos dos años y desde la cual Georg vivía con su anciano padre, aún llegó a enterarse el amigo, quien por carta le había expresado su pésame con una sequedad solo explicable porque el dolor que produce un acontecimiento semejante resulta imposible de concebir en el extranjero. Desde entonces Georg se había consagrado con mayor ahínco a su negocio, como a todo lo demás. Quizá el padre, al pretender que su opinión fuese la única en prevalecer en el negocio, había impedido a Georg desempeñar una verdadera actividad propia cuando aún vivía la madre. Quizá porque el padre se hubiera vuelto más reservado desde la muerte de la madre, pese a que seguía trabajando en el negocio; quizá —y esto era incluso muy probable— porque una serie de circunstancias felices vinieran desempeñando un papel más importante, lo cierto es que el negocio había progresado inesperadamente en aquellos dos años. Habían tenido que duplicar el personal, el volumen de negocios se había quintuplicado y eran sin duda inminentes nuevos progresos y mejoras.

Pero el amigo no tenía la menor idea de este cambio. Antes, por última vez quizá en aquella carta de condolencia, había intentado persuadir a Georg de que emigrase a Rusia, abundando sobre las perspectivas existentes en San Petersburgo justo para el ramo comercial de Georg. Las cifras eran ínfimas en comparación con el volumen que habían alcanzado ahora los negocios de Georg. Pero este no había tenido ganas de contarle sus éxitos comerciales al amigo, y hacerlo ahora habría parecido algo muy extraño.

Limitábase Georg, pues, a escribirle solo sobre incidentes sin importancia, tal como se van acumulando sin orden en la memoria cuando se sienta uno a pensar cualquier domingo apacible. No quería otra cosa que dejar inalterada la imagen que el amigo pudiera haberse hecho de su ciudad natal durante aquel largo intervalo y con la cual se había conformado. Y fue así como Georg le anunció a su amigo tres veces, en cartas bastante distanciadas entre sí, el compromiso matrimonial de un hombre cualquiera con una muchacha cualquiera, hasta que el amigo, muy en contra de las intenciones de Georg, empezó a interesarse por este extraño asunto.

Pero Georg prefería escribir cosas de este tipo a confesar que él mismo se había comprometido hacía un mes con la señorita Frieda Brandenfeld, una joven de familia acomodada. A menudo hablaba con su prometida sobre este amigo y la peculiar relación epistolar que con él mantenía. «De modo que no vendrá a nuestra boda —decía ella—, aunque yo tengo derecho a conocer a todos tus amigos». «No quiero molestarlo —respondía Georg—, entiéndeme bien, probablemente vendría, al menos así lo creo, pero se sentiría obligado y perjudicado, tal vez me envidiaría y luego volvería solo y descontento, incapaz de superar nunca ese descontento. Solo… ¿Sabes lo que es eso?». «Sí, pero ¿no podría enterarse de nuestra boda por otros medios?». «Eso es algo que no puedo impedir, aunque resulta improbable dada su forma de vida». «Si tienes amigos así, Georg, no deberías haberte comprometido». «Lo sé, y la culpa es de los dos, pero incluso ahora no quisiera que nada cambiase». Y cuando ella, respirando agitadamente bajo sus besos, añadía: «La verdad es que este asunto me mortifica», él consideraba que lo más inofensivo sería escribirle todo a su amigo. «Yo soy así y así tiene que aceptarme —se decía—, no puedo proyectar una imagen distinta de mí, por más apropiada que sea para mantener la amistad con él».

Y, de hecho, en la larga carta que escribió aquel domingo por la mañana le comunicó a su amigo el ya consumado compromiso en los siguientes términos: «Me he reservado la mejor noticia para el final. Me he comprometido con la señorita Frieda Brandenfeld, una muchacha de familia acomodada que vino a instalarse aquí mucho después de tu partida y a la que es casi imposible que hayas conocido. Ya habrá oportunidad de darte más detalles sobre mi prometida, por ahora basta con que sepas que soy muy feliz y que lo único que cambiará en nuestra relación es que a partir de ahora tendrás en mí a un amigo feliz en vez de un amigo común y corriente. Por lo demás, tendrás en mi novia, que te envía cordiales saludos y te escribirá personalmente en fecha próxima, una amiga sincera, algo no carente de importancia para un soltero. Sé que por muchas razones no puedes venir a visitarnos. Pero ¿no sería mi boda la ocasión más propicia para echar una vez por la borda todos esos impedimentos? Sea como fuere, actúa como mejor te parezca y siguiendo solo tu buen criterio».

Con esta carta en la mano permaneció Georg largo rato sentado a su escritorio, la cara vuelta hacia la ventana. A un conocido que lo saludó desde la calle al pasar apenas si le respondió con una sonrisa ausente.

Por último se metió la carta en el bolsillo, salió de su habitación y, atravesando un pequeño pasillo, se dirigió a la de su padre, en la que no había estado desde hacía meses. Tampoco era necesario, pues en el negocio mantenía un contacto permanente con él y hasta almorzaban juntos en un restaurante. Cierto es que de noche cada cual cenaba por su cuenta, aunque se quedaban luego un rato más en la sala de estar, cada uno enfrascado en su periódico, a no ser que Georg, como ocurría con mucha frecuencia, saliera con sus amigos o fuera a visitar a su novia.

Georg se extrañó de que la habitación de su padre estuviera tan oscura en una mañana tan soleada. ¡Cuánta sombra arrojaba el alto muro que se alzaba al otro lado del estrecho patio! El padre estaba sentado junto a la ventana, en un rincón adornado con distintos recuerdos de la difunta madre, leyendo el periódico, que sostenía oblicuamente ante sus ojos para compensar una debilidad ocular. Sobre la mesa se veían los restos del desayuno, del que no parecía haber consumido mucho.

«¡Ah, Georg!», dijo el padre saliendo a su encuentro. Su pesada bata se le abrió al andar y los bordes ondearon en torno a él. «Mi padre sigue siendo un gigante», pensó Georg.

«La oscuridad aquí es insoportable», dijo luego.

«Sí, está bastante oscuro», respondió el padre.

«¿También has cerrado la ventana?».

«Lo prefiero así».

«Fuera hace mucho calor», dijo Georg como prolongando su comentario anterior, y se sentó.

El padre retiró la vajilla del desayuno y la puso sobre una cómoda.

«En realidad solo quería decirte —prosiguió Georg, que seguía aturdido los movimientos del anciano— que al final he anunciado mi compromiso a San Petersburgo». Sacó del bolsillo un extremo de la carta y volvió a guardársela.

«¿A San Petersburgo?», preguntó el padre.

«Sí, a mi amigo», dijo Georg buscando los ojos de su padre. «En la tienda es otra persona —pensó—; ¡cuánto espacio ocupa aquí sentado y cómo cruza los brazos sobre el pecho!».

«Ajá. A tu amigo», dijo el padre con énfasis.

«Tú ya sabes, padre, que al principio quería ocultarle mi compromiso. Por consideración, pues no hay ningún otro motivo. Tú bien sabes que es una persona difícil. Yo me decía que quizá él llegue a enterarse de mi compromiso por otras vías, aunque esto sea muy poco probable, dada la vida solitaria que lleva. No puedo impedirlo. En cualquier caso, no quiero que la noticia le llegue a través de mí».