18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Falter Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Lebe das Leben, solange es geht, und stirb würdig, wenn?s denn geht. Ein Buch von einem, der sich angeblich vor fast nichts fürchtet. Auch nicht davor, über Tod und Todesangst, Wunschträume über Erlösung und Ende, Sehnsüchte, Ängste, Hemmungen und die ganz alltäglichen Sorgen zu reden, die jeder kennt, aber irgendwie nicht gelernt hat, darüber zu reflektieren, ganz davon zu schweigen, sie mit anderen zu teilen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Ähnliche

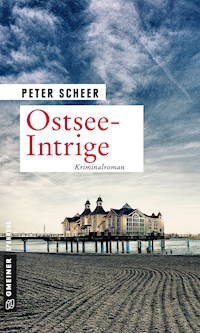

PETERSCHEER

Lust aufs Alter

Unkonventionelle Gedanken über das Älterwerden

FALTERVERLAG

© 2016 Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.

1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9

T: +43/1/536 60-0, E: [email protected], W: www.falter.at

Alle Rechte vorbehalten.

Keine unerlaubte Vervielfältigung!

ISBN ePub: 978-3-85439-585-0

ISBN Kindle: 978-3-85439-586-7

ISBN Printausgabe: 978-3-85439-580-5

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

Teil 1Anleitung zum Älterwerden

Zwei ältere Herren

Der fröhliche Pensionist

Sie sind unwichtig

Sie sind gesünder, als Sie glauben

Lebensführung

Sie sind reicher, als Sie glauben

Meiden Sie manche Menschen, treffen Sie andere

Es ist wie eine zweite Jugend

Teil 2Betreuung und Sterben

Mein Großvater

Träume

Das Foto

Die Apfelblüte

Was heißt es sich zu kümmern?

Gestorben muss werden, so oder so

Ernstl stirbt

Die Verscheuchung

Die Sorge

Die Diagnose(n)

Heute geht alles schief

Der Beginn des Abschieds

Wie erleben die Alten die Betreuung?

Mutter schweigt

Verlust der Erinnerung

Die Steinsetzung

Zwei Jahre danach

Auf dem Weg in den Wald

Nachwort

Der Autor

Fußnoten

Vorwort

Es ist ein schweres Buch, das Sie in Händen halten. Manchmal hat es mich als Autor stutzig gemacht: So viel „Wahrheit“, so viel Reflexion steckt drin. Nicht nur das Wissen, dass ich mit dem Älterwerden zunehmend unnötig geworden bin, nein, auch meine „Wichtigkeit“, meine „Bedeutung“ habe ich dem nicht vorhandenen Wind des Kosmos übergeben. Und so ist es auch ein leichtes Buch, denn die Erkenntnis, unwichtig und leicht ersetzbar zu sein, macht auch leicht und froh.

Dazu eine kleine Geschichte: Zwei Esel gehen am Morgen bepackt aus dem Dorf. Der eine hat Salz geladen, schwer und drückend lastet es auf seinem alt gewordenen Körper. Der andere aber hat Schwämme mit, die fühlen sich an wie Luft. Der Zweite triumphiert ob seines glücklichen Loses. Da plötzlich setzt heftiger Regen ein, wie in den ersten Sommertagen des Jahres 2016, und die Furt durch den Bach ist voll reißenden Wassers. Strauchelnd versinken beide Esel und versuchen verzweifelt, das Ufer zu erreichen. Und siehe da: das Salz löst sich auf, die Schwämme saugen sich voll, der erste Esel ist gerettet, der zweite ertrinkt.

„Wer wird von Dir erhöht, wer erniedrigt? Wer bleibt gesund, wer wird krank?“, heißt es im Gebet, das mit einem „Alles ist in Deiner Hand!“ endet. Ob man nun glaubt oder nicht: wir kennen des Menschen Schicksal nicht und seine Zukunft ist ungewiss.

Da es nun einmal so ist, werden Sie in diesem Buch durch Ihre Pflichten als Älterwerdende ebenso wie durch jene, die sie gegenüber der allenfalls noch vorhandenen älteren Generation haben, geleitet. Sie werden durch die Angst vor Krankheit und Tod geführt wie auch durch die Verzweiflung, die mit der Erkenntnis des plötzlichen Unnötigseins einhergeht. Sie werden aber auch die Freude an der damit verbundenen Entlastung kennen lernen. Vor allem aber werden Sie sehen, wie leicht diese Tage sein können. Da an Ihren Erfahrungen, an Ihrem Wissen kaum mehr jemand interessiert ist, können Sie diese grad so gut für sich behalten. Da Ihre Meinungen für die jungen Menschen ohne Belang sind, brauchen Sie diese auch nicht abzusondern. Nehmen Sie sich stattdessen Zeit und Muße, sich fröhlich und stoisch von der Welt zu verabschieden, ihre Schönheiten zu sehen, zu riechen und zu bestaunen.

Krankheiten und die zunehmende Schwäche des Körpers und des Geistes bedrohen diesen Genuss. Diese zuzulassen und sich darum zu kümmern, sie einigermaßen in Schach zu halten, auch darum geht es. Ein Loblied auf das zentraleuropäische Gesundheitswesen zu singen und dankbar jeden Tag, an dem nicht alles schmerzt, zu genießen, das klingt leichter, als es ist. Denn die Geister der Vergangenheit, die Erinnerung an die Wichtigkeit der eigenen Meinung, die eigene Bedeutung und insgesamt die Verklärung der Zeit, in der man jung war, machen manche giftig und geistig alt.

Dieses Buch soll helfen, genau das zu vermeiden. Schauen Sie den Jungen zu; erfreuen Sie sich an ihren Lösungsversuchen; erklären Sie ihnen nicht, wie sie es besser machen könnten; und schließlich: Ruinieren Sie Europa nicht, nur weil Ihnen langweilig ist und Sie sich nach einer Zeit zurücksehnen, die nicht mehr kommen wird, nach einem Leben, das vergangen ist.

„Alter ist wie Jugend, nur ohne Zukunft“, hat mir in einer Diskussion der vormalige Präsident des Österreichischen Forschungsförderungsfonds, Univ.-Prof.Dr.Christoph Kratky, gesagt. Wie wahr!

Peter Scheer

Ich widme dieses Buch

meiner geliebten Frau Marguerite,

die mein Leben so besonders lebenswert macht.

Ich bedanke mich für hilfreiche Korrekturen

bei meiner privaten Lektorin Mag.a Gertraud Stadler, Graz.

Teil 1

ANLEITUNGZUMÄLTERWERDEN

Zwei ältere Herren

Zwei ältere Herren sitzen in Zermatt beim Abendessen. Die Wahl des Lokals war ihnen schwergefallen. Dabei waren es nicht die Auswahlkriterien ihrer Jugend gewesen, die es schwer gemacht hatten, denn es gab in Zermatt kein Restaurant, das sie sich nicht hätten leisten können. Sie mussten auch nicht auf ihre Linie schauen, noch gab es Dinge, die sie nicht aßen oder nicht mehr vertrugen. Sie wollten einfach nicht zu nobel essen, vor allem der ältere der beiden Freunde, die sich seit über dreißig Jahren kannten, hasste Noblesse – sie erinnerte ihn an seine vielen beruflichen Essen, bei denen ihm meist schlecht geworden war. Noblesse, so meinte er, drücke sich meist im übertrieben schlechten Benehmen des Personals aus, welches ihn nicht als Promi wahrnahm und daher schlecht behandelte, sowie in überhöhten Preisen. Gestern waren sie erst im Walliserhof, einem der noblen Hotelrestaurants an der Bahnhofstraße, gewesen. Der Ober, wie sie ihn auf Wienerisch nannten, also der Chef de rang, hatte, als sie sich an den von ihnen reservierten Tisch setzen wollten, Peter, den Älteren, angeschrien, dass dieser Tisch reserviert sei, und als sich dann klärte, dass alles seine Richtigkeit habe, kein Wort der Entschuldigung gefunden. Überdies war der Tisch praktisch mitten im Raum gestanden, aber doch so knapp an der unbenutzten Bar, dass die Kellner immer wieder an ihm anstreiften. Schließlich war die Speise – das Züricher Geschnetzelte mit Rösti, weshalb sie sich ein traditionell schweizerisches Lokal ausgesucht hatten – unspektakulär gewesen und Peter hatte kommentiert, dass es eben schwer sei, indischen oder thailändischen Köchen die Besonderheiten der schweizerischen Küche nahezubringen. Auf den Nachtisch hatten sie dann verzichtet, so frustriert waren sie vom Service und der Kost. Der Kellner hatte sie, obwohl nach Aussprache und Sprachtönung offensichtlich eher Italiener als Schweizer, vielleicht aber auch Tessiner, ständig belehrt, dann bestimmt, wann er Wein und wann Bier bringen würde, und zuletzt auch noch bei der Bezahlung das Trinkgeld zurückgewiesen, als hätten sie einen Fauxpas begangen.

Deshalb waren sie heute in ein einfaches Lokal gegangen, eines, das ihnen der Skilehrer empfohlen hatte. Sie hatten die Suchbedingungen folgendermaßen dargestellt: Es sollte ein Lokal sein, das der Skilehrer selbst besucht und in dem man gutes Essen bekommt. Pedro, ein Argentinier, der seit Jahrzehnten als Skilehrer arbeitete, kannte sich aus. Für sich allein wollte er nicht kochen, und so war er auf die Mittagseinladungen seiner Kunden angewiesen oder an seinen freien Tagen eben auf Restaurants, die gut und billig kochten.

Sie saßen nun im ersten Stock der Pizzeria, die Fenster gingen auf die Bahnhofstraße, die Tische waren mit einfachen, rotkarierten Tischdecken gedeckt, die Karte bestand aus nur zwei Seiten, wovon die eine ausschließlich Pizzen enthielt. Neben ihnen saß eine Gruppe Japaner mit einem deutsch sprechenden Guide. Sie aßen Pizza, Nudelgerichte und Hauptspeisen zugleich, tranken Tee und Wein und lachten viel. Möglicherweise waren es auch Chinesen, das Lachen und die Lautstärke ihrer Unterhaltung deuteten eher darauf hin.

Die zwei Herren fühlten sich also gleich wohl: Beide hatten die Sommer seit ihrer Kindheit im Süden verbracht. Der Kleine und Jüngere zunächst mit den Eltern in Campinganlagen rund um Caorle, Jesolo und Lignano. Der Große und Ältere mehr in Jugoslawien, da die Eltern Kommunisten gewesen waren und günstige Tarife in Parteiheimen bekamen. Beide waren sie Kinder des Wirtschaftswunders: Schon als er elf Jahre alt war, 1962, war die Mutter mit ihm, dem Jüngeren, und seiner Schwester in ein schönes Hotel nach Lignano Sabbiadoro gefahren und so lange geblieben, wie das Geld reichte. Später, als Jugendliche, fuhren sie auf eigene Faust nach Italien. Der Kleine per Autostopp nach Venedig, der Große mit einem billigen Auto bis in den Süden Italiens, in den Mezzogiorno, nach Ancona und Sizilien. Der Kleine hatte seine Flitterwochen sowohl mit der ersten wie auch mit der zweiten Frau in Italien verbracht. Das erste Mal ging es mit dem geliehenen Audi 100 des Schwagers über den Apennin nach Rom, mit einem lustigen Zwischenstopp in den Bergen in Pian del Voglio. Dort war er, bekleidet mit einem Lodenmantel, über einen niedrig gespannten Draht gesegelt und so komisch hingefallen, dass seine schwangere Frau lange lachen musste. Der Größere hatte seine vierte Ehe in Venedig geschlossen, der Kleine war Trauzeuge gewesen, wie übrigens auch schon bei den Ehen zwei und drei, wobei der Große immer schwören musste, dass der Kleine noch nie zuvor sein Trauzeuge gewesen war. In den letzten Jahren hatte der Große versucht, seinen Urlaub am Keutschacher See in Kärnten zu verbringen, aber das ist nun einmal nicht Italien, und so fuhr er fast täglich über die Grenze, um Nudeln zu essen.

Der Kellner kommt, er spricht ausreichend, aber schlecht Deutsch. Der Kleine bestellt natürlich auf Italienisch, der Große findet das affig und bestellt auf Deutsch. Sie nehmen miteinander eine Pizza Napolitana als Vorspeise, vor allem, weil sie keinen geschmolzenen Käse am Abend essen wollen – dazu sind sie wohl doch schon zu alt. Dann noch Fritto misto für den Großen und Scaloppine al Limone für den Kleinen, die Lieblingsspeise des jeweils anderen. Sie waren zum Skilaufen nach Zermatt gekommen, kurz vor Weihnachten, in der Vorsaison. Überall sonst lag in diesem warmen Winter des Jahres 2014 kein Schnee, Zermatt, vor allem Cervinia, war damals schneesicher und sie genossen die lange Abfahrt vom kleinen Matterhorn, welche die längste der Alpen ist. Sie ließen es sich an nichts fehlen: Mit Ausnahme des heutigen Tages hatte sie eine rotblonde Skilehrerin mit britischen Wurzeln immer pünktlich um neun Uhr vom Hotel abgeholt, ein elektrisch getriebenes Taxi bestellt, war mit ihnen zur Gondel gefahren oder zum Zug auf den Gornergrat und hatte sie gemütlich über sonnenbeschienene Pisten ins Tal geführt. Ihr Hotel war keines der Luxusschuppen, sondern ein gutbürgerliches Haus, in dem sie zwei Juniorsuiten mit Blick aufs Matterhorn genommen hatten. Problemlos bewältigten beide die sportliche Belastung. Der Große spielte zuhause bis zu fünf Mal die Woche Tennis und fuhr im Sommer mit dem Fahrrad zum Tennisplatz, der Kleine ging viel zu Fuß, fuhr immer mit dem Rad und lief fast jeden Tag um 6.20 Uhr eine kleine Runde mit seinem Laufpartner in Graz. Keinesfalls vermieden sie es, Bewegung zu machen, der Große ging sogar manchmal zu Fuß in seine im neunten Stock gelegene Wohnung in Chicago.

Gesunde Senioren also, einige Implantate und Brücken im Mund, der Große an der Gallenblase operiert, der Kleine Hämorrhoiden und sonst das Übliche. Beide gut krankenversichert und offensichtlich nicht arm.

Das Gespräch kam auf die Bewältigung des Alters. Ausgelöst hatte es der Kleine, da er ein Buch darüber schreiben wollte, oder, wie er sagte, schreiben müsse, aber auch, weil er seine jährliche Vorsorgeuntersuchung vor sich hatte, die es verhindern würde, mit dem Großen noch zwei Tage in Wien zu verbringen. Sein Arzt sei wunderbar, sagte er. Er nähme ihn dran, obwohl er inzwischen ärztlicher Direktor des Krankenhauses der Elisabethinen in Graz geworden sei, er hieße nicht nur Professor Stark, sondern sei auch wirklich stark und nähme alle Wünsche und Vorbedingungen des Kleinen gütig hin. Er untersuche die Gefäße, die Carotisgabel und das Blut. Der Arzt sei zwar über die horrenden Fettstoffwechselbefunde des Kleinen immer wieder entsetzt, aber sie könnten gut darüber reden. Der Große war gewöhnlich empört, wenn dieses Thema zur Sprache kam. Nie würde er zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, ließe sich weder ins Herz schauen noch ein Rohr in den Hintern schieben. Er wollte auf seine Krankheit warten, dann wäre seiner Meinung nach noch immer Zeit genug, zu einem Arzt zu gehen.

Diesmal aber geschah fast ein kleines Wunder: Der Große machte dem Kleinen keine Vorhaltungen, dass er zu Gesundenuntersuchungen gehe und ein Buch über das Altern schreiben wolle, und der Kleine versuchte nicht den Großen zu überreden, sich untersuchen zu lassen. Sie ließen sich gegenseitig sein, wie sie sind, was selten vorkam.

So ging das Gespräch weiter: Was tun, wenn einer der beiden durch Krankheit oder Altersschwäche entweder der Frau oder den Kindern zur Last fallen würde oder in ein Alters- oder Pflegeheim müsse? Der Große war da ganz eindeutig: Er würde sich umbringen. Er konnte den Überlegungen des Kleinen zur Altenpflege zwischen Schuldgefühl und Aggression (wie sie den Backbone dieses Buches ausmachen) einfach nichts abgewinnen. Die Mutter des Großen war früh, mit siebenundsechzig Jahren, in nur drei Monaten an einem Pankreaskarzinom gestorben, der Große war drei Tage vor ihrem Tod weggefahren, er konnte es nicht mitansehen.

Der Vater des Großen kam ohne seine Frau schlecht zurecht. Er nahm gegen viele Beschwerden Schmerzmittel, die seine Nieren angriffen, dann ließ er sich an der Prostata operieren und wäre an den Folgen der Operation fast gestorben, vielleicht auch, weil er wieder zu viele Schmerzmittel nahm. Er erlitt einen Schlaganfall und lebte gerade noch lange genug, um von seinem jüngsten Sohn und der Schwiegertochter aus dem Haus geworfen zu werden. Er zog in eine kleine Wohnung, wo eine Philippinin nach ihm sah und wo er, besucht nur von des Großen zweiter Frau, dann auch starb.

Des Kleinen Vater war mit vierundsechzig gestorben, er hatte die Weihnachtsfeiertage, die er hasste, mit Essen und Trinken verbracht. Zur Verbesserung seiner sexuellen Fähigkeiten hatte er noch eine Messerspitze Strychnin genommen, und so erlag er seinem zweiten Infarkt.

Der Kleine hatte sein ganzes Leben mit seiner Mutter verbracht. Da seine Schwester mit neunundvierzig Jahren gestorben war, waren er und die Mutter noch mehr ein Paar geworden, als sie es ohnedies immer schon gewesen waren. Er hatte mit der Mutter Urlaube gemacht, zuerst eine Safari in Kenia, dann einen Wochentrip nach New York, vierzehn Tage Bali, Karibikkreuzfahrt und zuletzt noch eine Kreuzfahrt im Mittelmeer. Sie waren ein Paar und er wollte nicht, dass er sich einmal würde vorwerfen müssen, nicht beizeiten alles mit ihr unternommen zu haben. Er war natürlich auch ihr Arzt und betreute sie mal besser, mal schlechter. In den Zeiten, in denen seine Mutter im Sommer Angst vor dem Alleinsein gehabt hatte, gab es schon Auseinandersetzungen mit seiner Frau, die sich nicht jeden Urlaub durch die Trennungsangst ihrer Schwiegermutter „zerstören“ lassen wollte. Jedenfalls hatte die Mama die letzten zwanzig Jahre mit ihm und seiner Familie gelebt. Vor einem Jahr war sie nach einem Schlaganfall gestorben.

„Was für eine Frechheit, den Kindern zur Last zu fallen“, hob der Große an. Er liebte die Provokation, er fuhr gern mit dem glühenden Schwert ins eigene und noch lieber ins Herz des Kleinen. So konnte der Dialog beginnen. Selbstmord war einmal ein Spezialgebiet des Kleinen gewesen, er hatte bei dem von der Presse so bezeichneten Selbstmordpapst Österreichs, Erwin Ringel (1921–1994), gelernt und war über vier Jahre dessen Stellvertreter an der Medizinischen Fakultät der Uni Wien gewesen. Der Kleine zweifelte an der Fähigkeit der meisten Menschen, sich als Pflegebedürftige umzubringen. Seine Mama wollte sich sechs Tage vor ihrem Tod – mit ihm sprach sie da kaum noch – umbringen. Zuerst bat sie ihren Sohn um Hilfe, dann den praktischen Arzt, der sie betreute. Der Sohn verweigerte die Mithilfe am Selbstmord mit dem Hinweis auf die Erinnyen, die ihn dann verfolgen würden, und außerdem sei er fürs Leben da und nicht für die Mithilfe zum Selbstmord. Der praktische Arzt, Dr.Gustav Mittelbach, Gründer und Betreiber des Sozialmedizinischen Zentrums in Graz und fast ein Freund der Familie, lachte, als die Mutter des Kleinen ihn um Sterbehilfe bat: „Nehmen Sie doch all die Medikamente, die sie hier herumliegen sehen, Frau Scheer.“ Daraufhin beschloss die Mama, nicht mehr zu reden, mit niemandem, nicht mehr zu essen, nicht zu trinken – was zum selben Ergebnis führte, nur langsamer und quälender.

„Man muss es sich jetzt, also beizeiten, herrichten“, das war wieder der Große. Der Große ist gelernter Pharmazeut, der Kleine Arzt. Man einigte sich daher auf Diazepam (Valium) und Midazolam (Dormicum) als Einstiegsdroge und Phenobarbital (Luminal) als Tötungsmedikament. Der Kleine wollte gelesen haben, dass auch die Schweizer Todesagenturen Luminal1 als Tabletten verwenden. Außerdem hatte es für Marylin Monroe gereicht, also würde es auch für sie reichen. Zwar nahm der Große immer wieder ziemlich viel Diazepam ein, wenn er einen Jetlag hatte, und der Kleine trank gern Alkohol, sie müssten daher die Dosis diesem Umstand anpassen. Zwei bis drei Gramm pro Kopf würden ausreichen.

Aber wann genau wäre der Schlussstrich zu ziehen? Dann, wenn man sich den Kindern ausliefern müsste, wenn man nicht mehr Auto fahren oder telefonieren könnte, oder erst, wenn man unerträgliche Schmerzen bekäme? Wann würde der rechte Zeitpunkt gekommen sein, wann verlöre man die Freude am Leben, wann gäbe man die Hoffnung auf? Woher, so wandte der Kleine ein, kämen dann die vielen Alten, die sich von Pflegerinnen zum Beispiel in Israel, wo man das allenthalben sähe, im Winter mit dem Rollstuhl in die Sonne, im Sommer in den Schatten schieben ließen? Woher kämen die Alten, die ihre Ersparnisse für diese Pflegerinnen ausgäben, weder Stuhl noch Harn mehr halten könnten und dann mit versiegender Stimme den uninteressierten Philippininnen Vorträge über die Erkenntnisse eines langen Lebens hielten, die sich ihre Kinder nicht anhören wollten? Wieso lebten die noch? Hatten die nur den richtigen Zeitpunkt übersehen?

Der Kleine kannte Beispiele ohne Zahl. Der Große war so sehr mit der durch ihre Oberflächlichkeit gekennzeichneten amerikanischen Kultur verwachsen, dass es ihm erst während des Gesprächs auffiel, dass einer seiner Tennispartner vor Wochen erkrankt war und er sich nie erkundigt hatte, wie es um ihn stehe. Er war, wie er sagte, kein Helfer. Der Kleine hatte seinen Großonkel in Israel immer wieder besucht, der mit fast neunzig in ein Altersheim gekommen war. Acht Jahre wartete er dort auf seinen Tod. Er sagte einmal zum Kleinen, dass das seine schwerste Aufgabe sei. Wie bereits in meinem Buch „Taubenfüttern ist nicht genug“2 beschrieben, hatten sie ihm ohne Indikation einen Harnkatheter eingeführt, der zu wiederkehrenden Infektionen und zu dauerndem Harndrang führte. Man hatte ihn dann zu wickeln begonnen, so dass er wund wurde, zuletzt hatte man die Bettdecke so festgezurrt, dass er ein Geschwür am Fuß bekam. Iziu war Apotheker gewesen, der Enkel des Kleinen hieß nun mit dem zweiten Namen nach seinem Urgroßonkel, den er nie kennen gelernt hatte. Wieso hatte er den richtigen Augenblick verpasst und musste nun Tag für Tag in dem stinkenden Aufenthaltsraum sitzen und kleine Plastikperlen auf Schnüre fädeln, die dann wieder in eine Schale gegossen wurden?

Das Gespräch im Restaurant wurde hitziger und nachdenklicher zugleich. Jetzt, da sie beide in Pension waren, konnten sie es sich besser vorstellen, bösartigen Menschen ausgeliefert zu sein. Der Kleine erinnerte sich an die Betreuungsmannschaft Izius, die in einer Ecke des Aufenthaltsraums Kaffee trank und den Alten in den Rollstühlen zusah, wie sie miteinander zu sprechen versuchten oder wie Strafgefangene sinnlose Arbeiten ausführten. Beschäftigungstherapie vor dem Mittagessen nannte man das. Iziu fand das entwürdigend; er war zwar blind, aber noch hell im Kopf und hätte lieber mit jemandem gesprochen, anstatt Plastikkugeln aufzufädeln. Wie es seine Art war, machte er niemandem Vorwürfe, auch nicht seiner Tochter, die ihn dorthin gebracht hatte statt ihn in ihrem Haus aufzunehmen, das sie mit seinem Geld gebaut hatte und in dessen Untergeschoß die Mutter ihres Mannes lebte (die allerdings auch nur einmal alle Wochen in das Obergeschoß kommen durfte). Er versuchte sich einfach aufzulösen, aber sein über all die Jahre gut trainierter Körper und das wenige Essen, das er immer zu sich genommen hatte, ließen ihn fast hundert Jahre alt werden. Worauf hat er sich noch gefreut? Auf die Besuche der Tochter, die Besuche seiner Enkelkinder und deren Kinder? Wieso hatte er nicht eine ausreichende Anzahl Tabletten geschluckt, als er seine Wohnung hergeben musste und seine Tochter und der Schwiegersohn ihn ins Heim brachten?

Joachim Fuchsberger (1927–2014) hat ein Buch übers Alter geschrieben: „Altwerden ist nichts für Feiglinge!“ (Gütersloher Verlagshaus, 2011). Darin erklärt er, wie schwer es ist, alt zu werden und zu sein. Der Schlussfolgerung Fuchsbergers, dass man nämlich Mut zum Altwerden brauche und dass es dann Spaß mache, können sich die beiden Herren im Zermatter Restaurant nicht anschließen. Was soll denn daran Spaß machen? Die in Kaffee eingetunkte Semmel, die man mit den dritten Zähnen zermalmt? Oder der Blick auf die Berge, die man einst bestiegen und dann mit Skiern befahren hat? Das soll ein Vergnügen sein?

Joachim Fuchsberger hat in dem Film „Die Spätzünder“ (2010) mitgespielt. In einem Altersheim sieht man, wie die Alten trotz der furchtbaren Betreuung durch eine repressive Chefin Freude am Leben und am Singen mithilfe eines Künstlers, welcher wegen Drogenbesitzes zu dieser Art Sozialdienst verurteilt wurde, haben. Die Insassen sind Reiche und Gebildete. Abgeschoben von ihren Kindern und einem Regime ausgeliefert, das an ein nobles Straflager erinnert, finden sie sich zu einer heimlich probenden Kapelle zusammen und treten mit dem Lied „Live Is Life“ der steirischen Rockband Opus auf. Sie sind glücklich.

Das Leben neigt dazu, Märchen nicht wahr werden zu lassen. Genau durch solche Fantasien und Träume retten sich die Alten über den richtigen Moment des Abtritts hinweg und unterstützen ihre Todesangst durch die Regeln der Religionen, die Selbstmord verbieten. Die im Alter zunehmende Feigheit, da sind sich die Freunde einig, verhindert den Suizid und lässt ehemals nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu behinderten Krüppeln werden, die sich einreden, dass sie nun für ihr Streben und ihren gesellschaftlichen Beitrag entgolten werden. Welch ein Irrtum! Sie machen weder sich noch ihrer Umgebung Freude.

Jean Améry (1912–1978) hat in seinem Buch „Über das Altern“ (1968) seinen Selbstmord für den Zeitpunkt angekündigt, an dem er nicht mehr Herr seiner Selbst sein würde. Ich erinnere mich an seinen Vortrag, den eines traurig gewordenen Linken, der an der Entwicklung der Politik, an dem wiederaufflammenden Antisemitismus und an der Welt verzweifelte. Er war nicht im eigentlichen Sinn depressiv. Erwin Ringel, der ihn zu dem Vortrag eingeladen hatte, sagte mir, dass zwei Gründe zu dessen baldigem Ende führen würden: die Enttäuschung über die Verarbeitung der Nazidiktatur einerseits und die ständigen Fragen von Journalisten und naiven Studenten, wann er, Jean Améry, sich nun endlich das Leben zu nehmen gedenke. Ringel hatte recht. Hans Mayer, der sich nach dem Krieg Jean Améry nannte, nahm sich das Leben.

Beispiele fallen unseren Freunden viele ein. Doch plötzlich wird der so schnell gefasste Beschluss noch einmal reflektiert: Wann und wie soll es geschehen? Wer wird das Startsignal geben? Wäre der jeweils andere imstande, die Lebenstüchtigkeit zu beurteilen und das Todesurteil auszusprechen? Würde man sich an dessen Urteil halten oder, wie es in dieser Freundschaft schon manchmal vorkam, eine „Pause“ machen, den anderen verraten? Einfach, weil man Angst hat, Angst vorm Sterben, Angst vorm Grab, Angst vor der Unendlichkeit.

Sie können dieses Buch so verstehen: Es wird Ihnen keinen Rat geben, der sie am Leben hängen lässt. Es wird Sie nicht bestärken, Diät zu halten, weil Sie dadurch länger leben. Es wird Ihnen nicht raten, sich für schlechte Zeiten einen Notgroschen zurückzulegen, aber es wird Ihnen empfehlen, auf sich zu schauen. Ungefähr so: Verbrauchen Sie sich, verschwenden Sie sich und das Ihre und Sie werden keine Erben zurücklassen, die sich streiten müssen – denn es wird nichts geben, worum sie sich streiten können. „Verbrauchen Sie sich und das Ihre“ heißt aber auch, dass Sie nicht warten, bis einschränkende Erkrankungen wie Morbus Parkinson kommen oder Ihre Knie nicht mehr das tun, was Sie wollen. Vielmehr ist es ein Buch, das Sie auffordert, die Freuden des Pensionistendaseins zu genießen und abzutreten, bevor es zu spät ist. Das wird nicht dann sein, wenn sie ein Hörgerät brauchen – aber dessen Besitz sollte Sie vom Opernbesuch abhalten, weil sie „es“ nicht mehr hören. Das wird auch nicht dann sein, wenn Sie einen Stock brauchen, aber der sollte Sie vom Berggehen abhalten, weil sie für sich und andere zur Gefahr geworden sind. Sobald Sie aber in den Rollstuhl kommen, sollten Sie darüber nachdenken, was Sie noch erwarten können und was Sie noch machen wollen.

Die Grenze für meine Mama war die selbstkontrollierte Ausscheidung.

Darauf können sich die Freunde auch einigen: Wenn sie gewickelt werden müssen, aber die Hand noch bewegen können, dann würden sie das Medikament nehmen. Die Frage, ob es nicht besser wäre, unter einer Plombe Zyankali einzubauen, wie es die SS-Führer taten, lassen sie offen. Hermann Göring (1893–1946) hat draufgebissen, Rudolf Heß (1894–1987, die letzten vierzig Jahre verbrachte er im Kriegsverbrechergefängnis Spandau) nicht. Dieser entzog sich der Hinrichtung, jener wurde zu einem Symbol des Siegerrechts. Zwei Karrieren angesichts eines unverstehbaren Verbrechens. Also, da sind sich die Freunde einig – für eine Zyankalikapsel sind sie eine Nummer zu klein. Was sie jetzt wissen und besprochen haben, bleibt: Sie werden sich beobachten und zu verhindern versuchen, was verhindert werden muss: das Siechtum des Alters, das den fröhlichen Pensionisten langsam verderben lässt.

Der fröhliche Pensionist

Wer die Pension erfunden hat, ist mein Freund! Zufällig weiß ich, wer das war: Reichskanzler Otto von Bismarck (1815–1898), vor dessen Denkmal am Großen Stern in Berlin ich immer eine Gedenkminute abhalte. Nicht, dass ich nicht vorher die Verdienste Bismarcks für die Vereinigung des Deutschen Reichs würdigte, nein, wirklich dankbar bin ich ihm wegen der Allgemeinen Krankenversicherung, vor allem aber der Pension. Er wollte mit diesen Maßnahmen den Sozialismus verhindern. Mit gutem Augenmaß hat er sie berechnet: Damals – also nach dem Krieg gegen Frankreich 1870/71 – war die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer – und nur diese arbeiteten im Sinne des Lohnerwerbs – sechsundsechzigeinhalb Jahre. Also sagte der Reichskanzler paraphrasiert: „Dann sollen die Menschen mit fünfundsechzig in Rente gehen, dann haben sie noch eineinhalb Jahre, in denen sie sich ihrer Familie widmen, ihre Dinge ordnen und so einen friedlichen Lebensabend genießen können.“ Denn das Wort Lebensabend kommt von daher, dass es sich nicht um einen dritten Lebensabschnitt handelte, wie man das heute oft sieht, sondern eben um einen „Abend“, an dem die letzten Wochen und Monate verbracht wurden, noch so weit gesund, dass man sich um seine Angelegenheiten kümmern konnte, um sich dann auf den Weg ins Grab zu machen.

Wie anders ist das heute. Man spricht von der dritten Phase (in welcher der Autor sich jetzt befindet), in der man im Grunde noch alles kann: Ski fahren, reisen, lieben, neue Dinge erlernen, wie zum Beispiel Computer und Tablets bedienen, und sogar Freude am Geldausgeben hat und – so es gut gegangen ist – an der Frau oder dem Mann, mit dem bzw. der man zusammen ist. Am Übergang zur Phase vier3 ändert sich das dann langsam.

Am größten Bauernmarkt der steirischen Landeshauptstadt Graz, dem Kaiser-Josef-Markt, arbeiten fast nur Pensionisten der Phase drei bis vier. Sie kommen frühmorgens, meist um 5.20 bis 6.30 Uhr, bauen mithilfe eines Enkels oder des Platzbetreuers den Stand auf, frühstücken warm angezogen einen heißen Kaffee, für den sie eine eigene Tasse mitgebracht haben, verkaufen Obst, Hühner, Eier, Gemüse, Selbstgebackenes, Fleisch und Wurst und sogar Fische. Der Rücken schmerzt und die Beine wollen nicht mehr so recht. Sie sind eine unverzichtbare Kraft in der häuslichen Landwirtschaft, ohne sie wäre das Familieneinkommen geringer. Es ist dies aber nicht der Sinn der Pension, wie Bismarck sie sich vorgestellt hat. Ihm zufolge bereitet sich der ideale Pensionist auf das Sterben vor. Dieser ist, dem Wortwitz sei es geschuldet, fast ausgestorben.

Während ich dies schreibe, ruft mich ein relativ neuer Freund an. Meine Apple-Sammlung hat seit einiger Zeit die Funktion, dass das Telefon sowohl auf dem Tablet, meinem McBook Air als auch auf meinem Smartphone läutet. Da ich gerade schreibe, hebe ich – etwas genervt – am Computer ab. Es ist Günther, Sportlehrer und ehemaliger Teilnehmer an den Leichtathletik-Europameisterschaften, der mit mir am letzten Februarwochenende Ski fahren gehen will. Er hat seine Kontakte spielen lassen, um ein geeignetes Quartier zu finden, aber feststellen müssen, dass alles ausgebucht ist. Das wollte er mir mitteilen. Nur das Super-Luxus-Resort ist noch frei, aber er findet, dass das einfach zu teuer ist. Es kostet zwischen dreihundert und vierhundert Euro pro Person und Tag, und das kann und will er sich nicht leisten. Während wir telefonieren und ich ihn zu beruhigen versuche, ihm erkläre, dass er ja mit mir fahre und ich ihn gerne einladen würde, rufe ich das Hotel auf Booking.com auf. Ich mag diese Website, sie hat die günstigsten Preise und man kann meist kostenlos stornieren, zudem bin ich dort Genius-Kunde, was immer das auch heißen mag. Tatsächlich gibt es noch ein Zimmer, sogar die Juniorsuite mit zwei unabhängigen Betten, was bei meinem Schnarchen kein Fehler ist, und es kostet tausendeinhundertsechsunddreißig Euro inklusive Halbpension. Ein Schnäppchen. Denn gerade im Februar 2015 ist der Euro gegenüber dem Schweizer Franken um dreißig Prozent gefallen, der US-Dollar war für uns noch nie so teuer und ich weiß, dass ich in den Tagen vor Schladming aus Jux und Tollerei als Mitglied des Verwaltungsausschusses des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks in Brandenburg sitzen und junge, hoffnungsvolle Menschen auswählen werde, die um ein Stipendium angesucht haben. Das heißt im Klartext, dass ich gerade – international gesehen – von meiner bescheidenen Rücklage etwa dreißig Prozent verloren habe, dass ich drei Lebenstage für einen guten Zweck geben werde, an denen ich sonst arbeiten und Geld verdienen könnte, und dass ich in Phase drei bin, also noch Ski fahren kann und will.

Überdies bin ich Vater von fünf Kindern, und alles, was ich nicht selbst verbrauche, werden sie zu bekommen versuchen. Mein geliebter mittlerer Sohn hat in der letzten Woche von mir einen Flug nach Los Angeles erbeten, dann war er beim Zahnarzt, den er sehr ernst nimmt, seit er um zirka zehntausend Euro Goldplomben benötigt hatte. (Weil er zuvor seit seinem vierzehnten Lebensjahr weder Zähne geputzt hat noch zum Zahnarzt gegangen war und seine Eltern belehrte, dass er gute Zähne habe, bis die alten Idioten ihm eine Zahnreparatur in dieser Höhe ermöglichten, so dass sogar der behandelnde Zahnarzt nachfragte, ob er sich wohl dafür bedankt habe). Meine liebe zweite Tochter benötigt für ihr Studium Unterstützung und bekommt mindestens fünftausendvierhundert Euro im Jahr von mir dafür, ohne dass ich rechne, was ich und meine Frau ihrer nun achtjährigen Tochter so alles geben. Diese Geschichte ist endlos, nur mein Ältester verdient mit seinen Ideen und unserer Umsetzung so viel, dass auch wir was davon abbekommen. So gleicht sich alles aus. Daher kann ich mir das Hotel leisten. Schließlich war es aber doch nicht nötig, sondern nur eine Protzerei von mir. Günther bekam zwei Einzelzimmer im berühmten Sporthotel Royer und wir gaben die Differenz für Steaks aus.

So haben sie jetzt schon einiges erfahren, was einen fröhlichen Pensionisten ausmacht: Wie schon in meinem letzten Buch4 beschrieben, geht es darum, zu sich und anderen gut zu sein. An nichts soll man es sich oder den anderen fehlen lassen. Sei es das nun erwachsene Pflegekind mit ihren beiden Kindern, die auch einmal gern einen Geburtstag haben wollen, sei es eines der anderen Kinder, seien es die Blumen, die ich heute früh meiner Liebsten, mit der ich auch noch verheiratet sein darf, schenkte – alles ist drin und kann genossen werden. Die Blumen waren eine Unterstützung für ihren Dienst, den sie aus Nettigkeit für ihre Kollegin machte. Als sie aus dem Auto stieg, sagte sie: „Es sind nur wenige, die so viel Freude aneinander haben wie wir!“ Der Mensch will sich unterscheiden. Jeder will besser sein. Sogar meine sonst so bescheidene Frau.

Hier darum ein paar Hinweise, wie man ein fröhlicher Pensionist wird:

– Nehmen Sie sich nicht zu sehr ernst – wie sollten Sie auch, und auf was hinaus?

– Versuchen Sie nicht, nützlich zu sein. Da Sie sich ja nicht ernst nehmen, wollen Sie auch nicht nützlich sein, weil Sie wissen, dass Sie es nur noch bedingt sind. Vor allem verbinden Sie mit Ihrem Nützlichseinwollen keine Ansprüche.

– Jammern Sie nicht. Heute Morgen bin ich beim Laufen hinunter vom Schlossberg gestürzt und mein lieber Laufpartner hat mich gelobt, weil ich so abgerollt habe wie James Bond, wie er meinte – er hasst Jammerer fast mehr als alles andere. So wurde mir Anerkennung gezollt und ich beklagte nicht einmal das Loch am Knie der neuen Hose.

– Keine Besserwisserei. Sie wissen es nämlich wirklich nicht besser, wie man es heute richtiger macht. Weder in der Politik noch in Ihrem eigenen Berufsfeld (also in meinem Fall in der Medizin) noch sonst wo. Sie hatten Ihre Chance und haben sie – hoffentlich – genutzt. Jetzt sind die Jüngeren dran und werden ebenfalls versuchen, die Probleme der Welt zu lösen. Und seien wir ehrlich: Sie und ich haben ausreichend Fehler gemacht, die Welt, die wir übergeben, ist bei weitem nicht perfekt.

– Seien Sie großzügig und keinesfalls geizig. Sowohl Ihr Totenhemd als auch das der anderen hat keine Taschen. Geld ist flüchtig, der Wunsch, einen Notgroschen zu haben, ist trügerisch. Früher, wie etwa von den wunderbaren russischen Schriftstellern des vorletzten Jahrhunderts beschrieben, wurde oft der letzte Groschen gestohlen, versoffen oder verspielt. Manchmal wurde der Besitzer oder die Besitzerin des Notgroschens auch ermordet – alles nicht zu empfehlen. „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not!“ ist keine Empfehlung in Zeiten stark wechselnder Aktienkurse, der täglichen Hiobsbotschaft, der Euro (der nun mal mein Zahlungs- und Einkommensmittel ist) werde nicht mehr lange Bestand haben, und wo man sieht, dass ganze Staaten vor dem Konkurs stehen, was oft nur unter Aufwendung erheblicher Mittel zu verhindern ist.

– Betreiben Sie regelmäßig Sport, denn Sie wissen, dass Sie dann besser leben, nicht unbedingt länger. Sie werden sich wie ich freuen, wenn sie stürzen und blitzschnell wieder aufstehen.

– Essen Sie mit Freude und zwar aus einem einzigen Grund: weil’s schmeckt. Machen Sie keine absurden Diäten, sondern halten Sie sich auf Ihrem Niveau. Sie brauchen keine Waage, weil Ihnen Hosen oder Röcke ohnehin sagen, wie es um Sie steht. Probieren Sie jedes Jahr einen alten Anzug oder ein altes Kostüm. Passen Sie noch rein, dann haben Sie es richtig gemacht, ist nicht einmal daran zu denken, den Knopf zuzumachen, dann müssen Sie umkehren und durch Bewegung und Vermeidung von Fett und Kohlehydraten wieder dorthin zurück, wo Sie waren. Ich bin ein wenig bösartig: An jedem Hochzeitstag trage ich meinen Hochzeitsanzug. Meine Frau hat seit unserer Hochzeit leider etwas zugenommen. Sie kehrt jetzt um. Ich freue mich darüber.

– Denn Sie wissen: es sind die letzten Meter, die Sie gehen. Die Kerze, mit der man das Leben manchmal vergleicht, ist schon weitgehend abgebrannt, aber noch steht die Flamme ruhig. Ob sie noch fünf, zehn oder zwanzig Jahre haben, die letzten werden nicht Ihre besten sein. Ihre besten Jahre sind heute. Was immer Sie noch tun wollen, tun Sie es jetzt! Oder nie.

– Daher: Seien Sie frohen Mutes! Die Tatsache, dass Sie bald nicht mehr sind, sollte Sie trösten. Niemand wird Sie vermissen, auch wenn die Menschen es gerne sagen. Es geschieht aus Nettigkeit. Sie waren nie wirklich nützlich, weil es ohne Sie ebenso gegangen wäre, und sind es daher auch jetzt nicht. Sie sind nicht einmal ein Staubkorn im Kosmos, nur „Staub“, weil ein Sandkorn gut und gern ein paar Millionen Jahre existieren kann, besonders, wenn es aus Silizium ist, während Sie zwischen fünfzig und neunzig Jahre haben. Besser ein Hauch im Kosmos sein, der wie der Hauch Ihres Atems an einem kalten Wintertag kurz vor Ihrem Mund steht und dann vergeht. Kinder pusten gleich noch einmal, weil es so lustig aussieht. Und das sind Sie dann: ein Hauch aus einem fröhlichen Kindermund. Hoffentlich.

Während ich nun die Regeln für den fröhlichen Pensionist fast fertig habe, klingt mir im Ohr, was Günther mir zum Abschied sagte, bevor er mit seinen Schülern zum Schwimmen ging: „Ich habe noch nie so was gemacht, einfach mit einem Freund auf ein Wochenende Ski fahren zu gehen, ohne dass es für jemanden war oder einen Nutzen oder Sinn hatte.“ Klar, Günther ist zwanzig Jahre jünger und erkennt erst jetzt, dass das Leben so oder so vorbeigeht.

Es gibt allerdings das Bedürfnis nach Beachtung, das der an sich guten Idee des langsamen Vergehens einen Riegel vorschiebt, das Bedürfnis nach einer Bühne, danach, dass einem zugehört wird – privat und öffentlich. Fragt man sich, warum sich Menschen in Fernsehshows zeigen oder im Rundfunk Interviews geben, ist die Antwort immer die gleiche: Sie wollen gesehen und beachtet werden.

Alte Menschen haben dazu einige Möglichkeiten: Sie können karitativ tätig werden, können sich Vereinen anschließen, sich um ihre Nachkommen kümmern oder – und das kommt leider allzu häufig vor – untereinander auf alles und jedes schimpfen und sich über die heutige Zeit, die heutige Jugend und die aktuelle Politik aufregen. Das zuletzt genannte Verhalten wäre reine Verschwendung der ohnedies versiegenden Lebenskraft. Dass der Mensch offenbar unfähig ist, ohne Beachtung zu leben, stimmt ein wenig traurig. Langsames Verglimmen scheint fast unmöglich, denn die Eitelkeit und der Wunsch nach Beachtung sind einfach zu groß.

Was tun? Es ist die Schere, die sich zwischen Wissen und Praxis auftut. Einerseits weiß man, dass man unnötig geworden ist, andererseits sucht man sich Bühnen. Absolut verbieten sollte man sich aber Jammern, Besserwisserei und Altklugheit, die sich im Erzählen von Geschichten aus der „guten alten Zeit“ äußert.

Als sich Österreich nach zwölf Jahren entschloss, die EU-Richtlinie zum Arbeitszeitgesetz umzusetzen, durften ab 2015 Ärzte „nur“ mehr achtundvierzig Stunden pro Woche arbeiten. Österreich hat zwar immer um Aufschub ersucht, aber die so gewonnene Zeit nicht zur Vorbereitung genutzt. In einer Diskussion in der Senior-Exzellenz-Akademie der Medizinischen Universität Graz berichtete ein dreiundsiebzigjähriger Chirurg, dass er selbst immer die Nacht durchoperiert und danach fröhlich weitergearbeitet habe. Er schlug ein Lebensarbeitskonzept in dem Sinn vor, dass man zum Beispiel ab dem fünfunddreißigsten oder vierzigsten Jahr nach dem Nachtdienst nach Hause gehen könne, aber nicht, wie neuerdings, müsse. Gute Idee. Nur zu spät. Die Regelung war vor fünfzehn Jahren geschaffen worden. Das heißt, der Professor hätte sich damals in diesen europaweiten Prozess einbringen und seine Erfahrungen darlegen müssen, um die Arbeitszeitregelung in seinem Sinn zu beeinflussen. Da er das nicht getan hat, ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Jetzt haben seine Vorschläge nur einen Sinn: eine Bühne zu betreten (und sich dabei lächerlich zu machen).

Heinrich Mann (1871–1950) hat in seinem Roman „Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen“ (1904) so ein Lächerlichwerden eines alten Mannes auf extreme Weise geschildert. Josef von Sternbergs 1930 entstandener Film „Der blaue Engel“ nach Manns Roman, in dem Emil Jannings von Marlene Dietrich zutiefst gedemütigt wird, zeigt, was passiert, wenn man als Alter auf eine Bühne kommt, die man nie betreten hat oder längst hätte verlassen sollen. Zuletzt wird aus dem honorigen Professor der deutschen Kleinstadt der dumme August. Seine Rolle besteht darin, in einem schlechtsitzenden Kostüm auf der Bühne zu stehen und von seiner jugendlichen Geliebten ein Ei am Kopf zerschlagen zu bekommen. Das Ei rinnt ihm den Kopf hinunter, die ehemaligen Schüler johlen, zerstört wankt der Greis hinter die Kulissen. Wer das je gesehen hat, verliebt sich als Alter nicht in eine junge Varieté-Darstellerin und gibt den Clown auf der Bühne.

In einem Bestseller des Jahres 2004, „Nachtzug nach Lissabon“ von Pascal Mercier, findet sich ebenfalls ein Lehrer der klassisch-philologischen Fächer Latein und Griechisch. Nach der flüchtigen Begegnung mit einer Frau auf einer Brücke in Basel lässt er alles liegen und stehen und macht sich auf die Suche nach dem Leben. Er findet mehr, als er sucht. Geheimnisse und Aufregungen, die ihn weiter führen, als er je zu träumen wagte.

Beide Romane zeigen: Es gibt keinen Weg zurück, weder in die Einfachheit noch in die Sicherheit der geachteten Position eines Gymnasiallehrers. Den Hintergrund der beiden Romane, so könnte man vermuten, bildet auch die berechtigte Angst, was die beiden Junggesellen in der Pension machen werden. Übersetzungen für Museen? Nachhilfestunden geben? Mit Hut und Mantel auf den Markt gehen und ehemalige Schüler, die nun Karriere gemacht haben, grüßen, Mitglied im Schachklub oder beim Männerbund Schlaraffia werden?

Denn eines gilt es nicht zu unterschätzen: das Bedürfnis nach Beachtung bleibt stark wie der Wunsch, gestreichelt zu werden oder sich geliebt zu fühlen und Anerkennung zu finden. Wer sich einredet, das nicht mehr zu brauchen, belügt sich und wird meist bitter. Sehen Sie sich nur die Leserbriefe zu Zeitungsartikeln an, dann wissen Sie, was ich meine. Sollten Sie selbst solche Briefe schreiben, kann ich Ihnen nur raten, sich schleunigst eine Bühne zu suchen, mag sie auch noch so klein sein. Selbst wenn Sie im Kaffeehaus Meinungen austauschen und sich dabei ertappen, die Zeitungsartikel und -kommentare der letzten Zeit wiederzugeben – alles immer noch besser, als nicht beachtet zu werden.