11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Westend Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

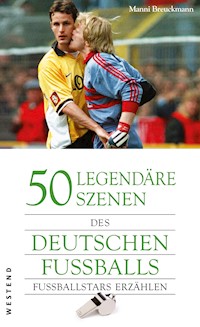

Ein Muss für jeden Fan und das ideale Geschenk für alle, die den Fußball lieben. Im deutschen Fußball wimmelt es vor legendärer Szenen: das Wembley-Tor bei der WM 1966, Oliver Bierhoffs Golden Goal im EM-Finale 1996 gegen Tschechien, Lars Rickens Lupfer beim Champions-League-Finale 1997, Dieter Hoeneß und sein blutiger "Turban", das 7:1 der Deutschen gegen Brasilien 2014, Jürgen Sparwassers 1:0 beim einzigen deutsch-deutschen WM-Duell 1974. Endlich gibt es ein Buch, das all diese Erinnerungen an spektakuläre Fußballmomente versammelt: Erzählt von den Fußballhelden selbst und kommentiert von der Reporterlegende Manni Breuckmann - witzig, ironisch, aber auch journalistisch-kritisch. Mit Texten von Jogi Löw, Uwe Seeler, Günter Netzer, Olaf Thon, Jürgen Klopp, Felix Magath und vielen anderen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 271

Ähnliche

Ebook Edition

Manni Breuckmann

ManniBananenflanke, ich Kopf – Tor!

Legendäre Szenen des deutschen Fußballs

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.westendverlag.de

Überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Buches »50 legendäre Szenen des Deutschen Fußballs« von 2010

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

ISBN 978-3-86489-779-5

© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2021

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin

Copyright der Fotos im Innenteil: Jürgen Croy (Seite 197), Eintracht Frankfurt/Jan Hübner (Seite 218), dpa (Seite 150 und 252), alle anderen Wilfried Witters Sport-Presse-Fotos GmbH

Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich

Inhalt

Der Autor möchte vorher noch was sagen

Auf dem Buchmarkt gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Prügel zu bitten: beispielsweise durch Bücher, in denen Frauen schlecht wegkommen; oder durch Kampfschriften gegen die terroristische Diktatur quengelnder und brüllender Kinder. Es könnte ja auch mal einer eine umfangreiche und lustvolle Abhandlung über den wertvollen Beitrag des Rauchens zur kulturellen Entwicklung Europas schreiben. Auch das wäre so etwas wie eine Aufforderung zur öffentlichen Bestrafung.

Das Werk, das Sie jetzt in Händen halten, ist da harmloser: Einerseits geht es um Fußball, der für mich zwar wichtig, letztlich aber immer noch eine Nebensache ist. Daran wird sich nichts mehr ändern, da können meinetwegen Tausende und Abertausende die Liebe zu einem Fußballverein zum Wichtigsten in ihrem Leben deklarieren. Ich finde, da gibt es wesentlich wichtigere Dinge. Trotzdem wird bei der Konzeption dieses Buches das Tor für Kritik weit geöffnet. Denn wir mussten eine Auswahl treffen, und da fällt nun mal das nicht Ausgewählte hinten runter. Eine kleine, zu allem entschlossene Jury, bestehend aus Markus J. Karsten und Rüdiger Grünhagen vom Westend Verlag und mir, hat es sich angemaßt, die Wichtigkeit und Unvergesslichkeit von Fußballszenen zu bewerten. Wir haben die Dreistigkeit besessen, aus Hunderten von spektakulären Spielen und Situationen die auszuwählen, die sich besonders heftig in unserer Erinnerung eingenistet haben. Ein sehr subjektiver Prozess, eine echte oder vermeintliche Premium-Selection, die darauf angelegt ist, hochemotionale Kritik auszulösen.

Warum steht so wenig über Fortuna Düsseldorf drin? Warum wird die gigantische Meisterschaft von Eintracht Braunschweig 1967 nicht gewürdigt? Warum hat Eintracht Frankfurts Europapokalfinale gegen Real Madrid 1960 kein eigenes Kapitel? Und was ist mit Weinheims Pokalsensation von 1990 gegen die großen Bayern? Jaja, alle Kritiker haben Recht, wir sinken schuldbewusst in den Staub und küssen Füße. Aber wir sind uns ganz sicher, dass die allermeisten der ausgewählten Spiele und Szenen tatsächlich bei den Fußballfans unvergessen sind. Weil verrückte, spektakuläre Dinge passiert sind, weil der Ausgang sensationell war, weil die Spannung kaum auszuhalten war. Diese Mosaiksteine in der Geschichte des deutschen Fußballs noch mal zu beleuchten, sie von den Protagonisten schildern zu lassen und das dann mit analytischen, frechen und witzigen Kommentaren zu versehen, hat uns allen einen Heidenspaß gemacht. Und deshalb sind wir uns auch sicher, dass Sie das Buch mit Gewinn lesen werden. In diesem Sinne viel Spaß und schöne Erinnerungen!

Herzlichst

Ihr Manni Breuckmann

Michael Kutzop

Ein Pfosten zwischen Werder und der Meisterschale

Weserstadion Bremen, 22. April 1986: Werder Bremen spielt gegen Bayern München und kann sich durch einen Sieg am vorletzten Spieltag vorzeitig die Meisterschaft holen. Zwei Minuten vor Schluss gibt es einen Elfmeter für Werder. Michael Kutzop vergibt die Riesenchance und setzt den Ball an den rechten Pfosten. Der ansonsten sichere Elfmeterschütze erinnert sich:

»Nach dem Elfer muss es im Weserstadion ganz still gewesen sein. Das habe ich aber nicht so richtig mitgekriegt, ich lief wie in Trance im Mittelfeld rum, hinterher haben sie mich durch einen Seitenausgang nach Hause gebracht. Der Sekt für die Meisterschaft stand schon bereit, und ich hab’s vermasselt!

Es war ein Handelfmeter, Sören Lerby sprang der Ball angeblich im Strafraum an die Hand. Ich will es mal so sagen: Keiner hätte es Schiedsrichter Volker Roth übel nehmen können, wenn er nicht gepfiffen hätte.

Die 88. Spielminute lief, mach ich das Ding rein, ist Werder Deutscher Meister. Und dann verzögerte sich alles, weil der Bayern-Co-Trainer Egon Cordes wutentbrannt den Ball weggeschlagen hatte. Damals gab es noch keine Ersatzbälle; es dauerte zwölf Minuten, bis der Spielball auf dem Elfmeterpunkt lag. Genug Zeit für die Bayern-Spieler, mir ›Freundlichkeiten‹ zuzuflüstern und mich mit Schubsern zu traktieren. Die Konzentration war dahin. Trotzdem habe ich es richtig gemacht: Erst mal warten, bis Jean-Marie Pfaff sich in eine Ecke wirft, dann die andere anvisieren und losballern. Aber der Ball ging an den rechten Pfosten! Ich höre ihn heute noch dagegenklatschen. Aus der Traum!

Bremer Fassungslosigkeit und Münchner Jubel nach dem Fehlschuss von Kutzop

Wir hätten es vier Tage später trotzdem packen können: Ein Punkt beim Auswärtsspiel in Stuttgart, und wir hätten die Schale gehabt. Aber der Elfer-Genickschlag hat unsere Moral gebrochen, dagegen konnte selbst der Motivationsweltmeister Otto Rehhagel nichts ausrichten. Stuttgart gewann gegen uns mit 2:1, zweimal Allgöwer, und die Bayern fegten Gladbach mit 6:0 weg.

Ich habe vom Trainer, von den Mitspielern und von allen anderen im Verein keinen ernsthaften Vorwurf gehört. Nur Johnny Otten hat später mal im Spaß gesagt, ich hätte ihn um ein Einfamilienhaus gebracht. Es passte gut, dass wir nach der Saison mit der Mannschaft eine Weltreise machten, da haben sie mich wieder aus dem seelischen Tal geholt. Otto Rehhagel sagte: ›Da oben gibt es den Fußballgott, und der wird dir das wieder zurückgeben, was du an dem Dienstagabend verloren hast.‹ Tatsächlich sind wir ja zwei Jahre später doch noch Meister geworden; Völler, Pezzey und Möhlmann waren aber nicht mehr dabei.

Ich habe auch weiter die Freistöße und Elfer geschossen. Über vierzig Elfmeter sind es in meiner Karriere gewesen, nur zweimal habe ich gepatzt: einmal in der Zweiten Liga gegen Solingen und dann dieses blöde Ding gegen Bayern München.«

Alles Bayerndusel, oder was?

Mannis Kommentar

Rudi Assauer

»Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott.«

Am 19. Mai 2001 hätte Schalke 04 im letzten Spiel im alten Parkstadion Deutscher Meister werden können. Das 5:3 gegen Unterhaching reichte aber nicht, die Bayern holten mit einem 1:1 in Hamburg durch einen zweifelhaften Freistoß in letzter Sekunde die Schale. Schalkes damaliger Manager Rudi Assauer erinnert sich:

»Das Drama fing ja schon am vorletzten Spieltag an, als wir in Stuttgart in der 90. Minute das 0:1 durch Balakov kassierten, und Zickler machte in der letzten Minute mit links den Siegtreffer für die Bayern gegen Lautern. Da wussten wir, jetzt stehen unsere Chancen auf den Titel bestenfalls noch bei 50:50. Ich dachte mir: ›Die Bayern holen in Hamburg mindestens den einen Punkt, den sie brauchen, der HSV ist nicht stark genug, um die in Schach zu halten.‹

Im letzten Spiel gegen die Unterhachinger sah ich bereits die Felle davonschwimmen, denn nach einer halben Stunde lagen wir ja schon mit 0:2 hinten. Und dann haben wir dieses verrückte Spiel noch mit 5:3 gewonnen. Aber in Hamburg, da spielten sie ja noch. Dieses Warten hat mich wahnsinnig gemacht. Ich höre, die Hamburger führen mit 1:0, Schalke ist Meister! Und dann kommt dieser Fuhrmann von Premiere und schreit: ›Assauer, das Spiel in Hamburg ist aus, ihr habt’s gepackt!‹

Die Leute im Stadion fingen an durchzudrehen. Ich lauf die Treppen hoch in die Kabine und denk: ›Ich krieg ’n Schlag. Die spielen noch in Hamburg!‹ Und dann pfeift der Merk diesen Freistoß, der nie einer war. Das war doch ein verunglückter Ball, keine verbotene Rückgabe auf den Torwart Schober. Und Ujfalusi vom HSV grätscht noch rein, berührt den Ball sogar leicht.

Warum haut der Schober das Ding nicht auf die Tribüne? Ausgerechnet ein Ex-Schalker beschert uns so ein beklopptes Ding! Und wenn du beim Freistoß genau hinguckst, dann siehst du diesen blonden Fischer vom HSV, der steht auf der Linie direkt neben dem Pfosten, und in dem Augenblick, als Andersson ausholt, macht er einen Schritt nach links. Wäre er einfach nur stehen geblieben, dann wäre nix passiert.

Anschließend war auf Schalke nur noch totales Chaos, völliges Durcheinander. Ich hab zum ersten Mal auf einem Fußballplatz geheult, das passiert sonst nur ganz selten, vielleicht mal am Grab, wenn ein guter Freund gestorben ist. Ich dachte mir wochenlang: So nah warst du nie dran an der Meisterschaft. Vielleicht ein einziges Mal: als wir mit Borussia Dortmund 1966 am vorletzten Spieltag zu Hause gegen den späteren Meister München 1860 mit 0:2 verloren haben.«

Gott ist neutral

Mannis Kommentar

Ich stand ganz in der Nähe, als Rudi Assauer nach dem Spiel den unvergessenen Satz sprach: »Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott.« Er war sehr ernst, da schwang keine Spur von Ironie mit. Jeder sollte glauben, dieses verbitterte Menschenkind namens Rudolf hat heute mit dem höheren Wesen gebrochen, das sonst bei Schalke immer seine Finger im Spiel hat.

Keiner traute sich nachzufragen, zum Beispiel, warum der göttliche Beistand bei den drei Abstiegen in die 2. Liga und seit 1958 regelmäßig in der Meisterschaftsfrage nie zu spüren war. Alle schwiegen betroffen, manche schickten wahrscheinlich ein Stoßgebet nach oben, zu jenem nicht mehr Existenten.

Assauer kriegte es mit den Kirchenleuten zu tun, die sich die Vereinnahmung Gottes für schnöde blau-weiße Belange verbaten. Der gläubige Christ Gerald Asamoah half sich mit dem Satz, Gott wisse schon, was er tue: »Ich glaube weiter an ihn.«

Belege für das lenkende Eingreifen des Herrn in ein Fußballspiel gibt es nicht. Nur ein einziges Mal wurde diese Behauptung auf höchster Ebene aufgestellt: WM 1986, Viertelfinale England gegen Argentinien, das 1:0 für Argentinien, Sie erinnern sich: »die Hand Gottes«, eingeführt über das Medium Maradona. Der Hauptdarsteller brauchte nur neunzehn Jahre, um die nicht sehr fromme Lüge zuzugeben. So ein kleines bisschen sei es damals auch seine linke Faust gewesen …

Aber auch ohne göttliche Steuerungsmaßnahmen gibt es auffällige Parallelen zwischen Fußball und Religion. Das beginnt schon bei der inbrünstigen Hinwendung des Fans zu seinem Verein, mit allen Fasern seines Körpers, ganz wie ein Tiefgläubiger (»Schalke, dat is mein Leben.«).

Und ist nicht der Kult um die Stars vergleichbar mit dem Heiligenkult der katholischen Kirche? Im Fußball die Hoffnung auf die symbolische Teilhabe an Ruhm und Reichtum durch das Überstreifen eines Trikots, in der Kirche das Streben nach dem Kontakt mit der Wirklichkeit Gottes über die Verehrung eines Heiligen? Da wird die Konstruktion eines parteiischen Fußballgottes (der sich auch noch durch Kerzenspenden vor wichtigen Spielen beeinflussen lässt!) zweitrangig.

Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, sieht in Gott einen neutralen Fußballfreund: »Er freut sich mit den Gewinnern und stärkt den Verlierern den Rücken.« Nach dieser Beschreibung könnte Gott auch Schiedsrichter sein. Dann hätte er aber am 19. Mai 2001 den Freistoß für die Bayern nicht gepfiffen. Wegen der Gerechtigkeit.

Der enttäuschte Rudi Assauer nahm seine Verbitterung über die entgangene Meisterschaft mit ins Grab. Bis zu Assauers Tod im Februar 2019 gelang den Schalkern weder mit noch ohne göttlichen Beistand ein Meistertitel. Es wäre der erste nach 1958 gewesen. »Ich werde es noch erleben«, hatte Assauer immer wieder beschworen. Sein größter Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen.

Rudi Völler

Frank Rijkaard, »het Lama«

Brisante Spiele zwischen Deutschland und den Niederlanden gab es viele. Besonders in Erinnerung geblieben ist aber vor allem das Achtelfinalspiel der WM 1990 in Mailand, in dem Frank Rijkaard in der 22. Minute Rudi Völler anspuckte und anschließend beide vom Platz gestellt wurden. Völler dazu im Interview:

Breuckmann: »Können Sie die Fragen nach Frank Rijkaard noch hören?«

Völler: »Ich muss damit leben. Aber es ist schon richtig: Ob in Leverkusen, Brasilien oder Italien, überall werde ich auch nach all den Jahren noch auf diesen Vorfall angesprochen.«

Breuckmann: »Wie kam es denn zu der Spuck-Attacke?«

Völler: »Rijkaard foult mich im Mittelfeld und sieht dafür Gelb. Er fängt mit mir an zu diskutieren, und danach spuckt er mir von seitlich hinten in die Haare. Der Schiedsrichter hat das nicht gesehen, und als ich mich beschwere, zieht er doch tatsächlich die gelbe Karte. Kurz danach habe ich einen Zusammenprall mit dem Torwart van Breukelen. Da macht Rijkaard wieder Theater, packt mich am Ohr – danach kriegt er Rot. Und ich auch! Vollkommen unbegreiflich! Und bei seinem Abgang spuckt der Holländer mich noch mal an. Später im Kabinentunnel habe ich ihn zur Rede gestellt, da gab’s dann noch ’ne kleine Rangelei.«

Breuckmann: »Deutschland spielte ja damals andauernd gegen Holland. Waren Sie mit Rijkaard verfeindet?«

Völler: »Quatsch, die Duelle mit ihm, vier oder fünf Spiele, waren immer in Ordnung. Da wurde kein schmutziger Fußball gespielt. Wir kannten uns ja auch aus der Serie A, er bei Milan, ich beim AS Rom. Für mich war es ja fast schon ein Kompliment, dass der holländische Trainer Leo Beenhakker Rijkaard als Manndecker gegen mich stellte. Normalerweise spielte der nämlich im Mittelfeld und war als Verteidiger fast verschenkt. Rijkaard hatte damals private Probleme, vielleicht erklärt das so einiges.«

Breuckmann: »Der Platzverweis scheint Sie ja mehr geärgert zu haben als die Spuckerei.«

Völler: »Na klar, ich hatte bei der WM schon drei Tore geschossen und kam durch die Sperre fürs Viertelfinale ziemlich aus dem Rhythmus. Außerdem: Ich war zwar kein Kind von Traurigkeit auf dem Platz, wusste aber immer, wo die Grenzen liegen. In achtzehn Jahren als Profi habe ich außer bei dieser Rijkaard-Nummer nur noch einmal Gelb-Rot gesehen, in Rom, und zwar fürs Ballwegschlagen.«

Zweikämpfe mit allen Mitteln: Frank Rijkaard und Rudi Völler

Breuckmann: »Die offizielle Versöhnung gab’s sechs Jahre später.«

Völler: »Ja, wir posierten in buttergelben Bademänteln für holländische Butter, und als Überschrift stand in der Anzeige: ›Alles wieder in Butter!‹ Das Honorar haben wir gemeinsam für die Mexico-Hilfe [eine von dem damaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun 1986 initiierte DFB-Stiftung, Anm. d. Red.] gespendet.«

Holländisch-deutscher Fußballkrieg

Mannis Kommentar

Am schlimmsten war es immer in Rotterdam. Bei Fußballreisen in die Hafenstadt lagen Unsicherheit, Angst und Gewalt mit im Gepäck. Dreimal war ich da, zu Zeiten, als in anderen Ländern schon gemeinsame Fanparties gefeiert wurden – in Rotterdam gab es jedoch stets Pöbeleien und Theater.

Die Stadt und der Hafen von Rotterdam sind 1940 und noch mal 1944 von deutschen Bomben gründlich plattgemacht worden. Das prägte das Bewusstsein bis weit in die Neunzigerjahre und führte zu skurrilen Begegnungen, etwa als beim Mönchengladbacher Gastspiel 1996 ein Zwanzigjähriger mir (Jahrgang 1951) mitteilte, er habe den Krieg noch nicht vergessen. Im gleichen Jahr schämte ich mich furchtbar, als deutsche Hooligans beim Länderspiel im Rotterdamer Stadion den Hitlergruß zeigten.

2002 war es besonders gespenstisch: Dortmund spielte das UEFA-Cup-Finale gegen Feyenoord in Rotterdam, und die Sicherheitsbehörden hatten ihre Lektion gelernt: Die Fans beider Lager wurde so gründlich separiert wie die Ost- und Westberliner zu Zeiten der Mauer. Die Stadt war ein einziges Polizeilager. Als Begleitmusik standen lange Schlangen niederländischer Spießbürger vor dem Rotterdamer Rathaus, um sich in die Kondolenzlisten für den ermordeten ausländerfeindlichen Politiker Pim Fortuyn einzutragen.

Mittlerweile hat die hasserfüllte Rivalität nachgelassen, vielleicht auch aus Mangel an Gelegenheiten. Begonnen hat der »Krieg« (Rinus Michels) 1974, als sich der holländische Fußball aus seinem Zwergendasein erhob. Die WM-Endspiel-Niederlage wurde – mit zeitlicher Verzögerung – jenseits der Grenze als Trauma empfunden, als verpasste Möglichkeit, sich für den deutschen Überfall 1940 zu rächen.

Der Höhepunkt der symbolischen Überfrachtung des niederländisch-deutschen Fußballkonfliktes war das Jahr 1988. Oranje warf Deutschland in Hamburg aus der EM, neun von fünfzehn Millionen Holländern tanzten danach auf den Straßen und sangen: »1940 kamen sie, 1988 kamen wir, holadije, holadio!« Und Ronald Koeman wischte sich mit Olaf Thons Deutschlandtrikot symbolisch den Hintern ab.

David gegen Goliath, kleines, unterdrücktes Volk gegen brutale Besatzer, schöner Multi-Kulti-Fußball gegen Grätsch-Monster-Gebolze – Bilder, die die Holländer sorgsam pflegten, die aber nicht in jeder Beziehung die Wirklichkeit widerspiegelten. Die Deutschen holzten erst 1990 zurück, dann aber richtig, nicht nur in Gestalt prügelnder Skins, sondern auch in Person des großmäuligen Loddar, der beim Oktoberfest einem Holländer bedeutete: »Du bist wohl vergessen worden vom Adolf!«

Der gleiche Matthäus bekam im Jahr 2000 vor einem Länderspiel in Amsterdam für sein 144. Spiel im deutschen Dress (internationaler Rekord) von Edgar Davids Blumen überreicht. Und die meisten Zuschauer klatschten Beifall. Ob’s den Richtigen getroffen hat, sei offengelassen, aber immerhin war der Applaus ein schöner Beitrag zum Abbau alter Feindbilder. Im neuen Jahrtausend wird zwar immer wieder gerne medial versucht, niederländisch-deutsche Begegnungen anzuheizen, aber die Flammen, sie wollen nicht mehr so recht lodern. Das Spucken, das Treten und das Hetzen – all das gehört in eine dunkle, fast vergessene Vergangenheit.

Manni Burgsmüller

12:0 – die Packung aller Packungen

Am letzten Spieltag der Saison 1977/78 schlug Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund vor 38 000 Zuschauern im Düsseldorfer Rheinstadion mit 12:0. Der höchste Sieg in der Geschichte der Bundesliga nutzte den Gladbachern im Kampf um die Deutsche Meisterschaft nichts, weil gleichzeitig Köln in St. Pauli mit 5:0 gewann und sich so den Titel sicherte. Köln und Mönchengladbach waren punktgleich in den 34. Spieltag gegangen, die Kölner hatten eine um zehn Tore bessere Tordifferenz. Manni Burgsmüller, damaliger Kapitän des BVB (gestorben im Mai 2019 im Alter von nur 69 Jahren), mit seinen Erinnerungen an diesen schwarzen Tag:

»Eines muss ich gleich am Anfang feststellen: Diese Packung war für den BVB ein einziges Desaster, aber das Spiel war weder verschoben noch hat es vorher irgendwelche Mauscheleien gegeben. Es war einfach ein Tag, an dem für uns alles schiefgelaufen ist, und den Gladbachern gelang jede Aktion. Vielleicht waren wir nicht mehr so spritzig, weil es für Dortmund um nichts mehr ging; aber wir sind genau so in die Zweikämpfe gegangen wie sonst auch und hatten sogar einige Torchancen: Es hätte auch 15:7 ausgehen können.

Nehmen wir nur einmal Jupp Heynckes: Der hat an dem Tag fünf Tore geschossen; dabei war er verletzt und lief mit einem dick bandagierten Knie herum. Aber sein Gegenspieler, unser Verteidiger Amand Theis, wirklich kein Kind von Traurigkeit, sah oft aus wie ein Anfänger. Irgendeiner schlug den Ball in den Strafraum, und bumms, von Heynckes’ Bein prallte er ins Tor.

Ich erinnere mich noch an einen kuriosen Vorfall während des Spiels: Als ein Gladbacher Schuss mal zufällig neben das Tor ging, waren wir alle schon so konsterniert, dass keiner von den Schwarz-Gelben den Ball holte, um das Spiel mit dem fälligen Abstoß fortzusetzen. Daraufhin raste Schiedsrichter Biwersi auf die Tartanbahn und brachte die Kugel aufs Feld zurück.

Zur Pause stand es schon 6:0. Unser Trainer Otto Rehhagel ist in der Kabine überhaupt nicht laut geworden, hat uns aber beschworen, uns jetzt mal zusammenzureißen. Das hat alles nichts genutzt. Am Ende war ich froh, dass die Kölner bei St. Pauli so hoch gewonnen hatten, sonst wäre es ganz schlimm geworden. Heute gibt es solche Kantersiege im bezahlten Fußball nur noch ganz selten, irgendwann fangen die Jungs an, den Schongang einzulegen, und hören auf, richtig zu spielen.

Die Hinrichtung hat bei Borussia Dortmund zwei Opfer gefordert: Unser Torwart Endrulat kriegte hinterher im Profifußball kein Bein mehr auf die Erde, und Rehhagel wurde sofort entlassen. Das hat er schon geahnt, als wir beide nach der Partie mit dem Privatwagen in unseren gemeinsamen Wohnort Essen fuhren.

Nach der Saison hatte der BVB noch eine Freundschaftsspiel-Tournee mit sechs, sieben Spielen in ganz Deutschland. Es war das reine Spießrutenlaufen, überall wurden wir verhöhnt und ausgelacht. Dieses 0:12 war schon ein Tiefpunkt in meiner Karriere.«

Die Kantersiege der Liga

Mannis Kommentar

Mit den zweistelligen Ergebnissen ist es in der Bundesliga schon länger vorbei. Wahrscheinlich, weil die Breite an der Spitze größer geworden ist. Und weil die Herren Fußballer schon seit ewigen Zeiten auf Trainingsspiel umstellen, so sie denn mit drei oder vier Toren Unterschied führen.

So wurde der zweite Platz bei den Kantersiegen – nach dem 12:0 der Gladbacher – schon vor mehr als vierzig Jahren vergeben: Ihn belegt ebenfalls die Fohlenelf mit einem satten 11:0 gegen Schalke am 7. Januar 1967. Bei Schalkes höchster Niederlage in der Liga traf der kleine Bernd Rupp viermal, in der zweiten Halbzeit gab es eine Phase mit vier Toren in 14 Minuten. Die Begleitumstände für die Schalker waren tragisch, denn kurz zuvor war die Frau des Stürmers Manni Kreuz im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Danach gab es so etwas wie tätige Reue oder Wiedergutmachung: Eine Woche später nämlich trat Gladbach bei Schalke im Pokal an, und die Blau-Weißen siegten mit 4:2.

Platz drei der Torflut-Hitparade teilen sich die Spiele Bayern gegen Dortmund (1971) und Dortmund gegen Bielefeld (1982) mit jeweils 11:1. Beim Bayern-Erfolg traf Gerd Müller viermal, beim BVB unter Trainer Horst Witzler spielte noch der eisenharte Werner Lorant, Dieter Weinkauff machte das Ehrentor. Bayern wurde in der Saison Meister vor Schalke, Dortmund stieg ab und erst nach vierjähriger Leidenszeit 1976 wieder auf. Bei Dortmunds Sieg elf Jahre später gegen Arminia Bielefeld fielen zehn Tore in einer Halbzeit, zur Pause hatte es noch 1:1 gestanden. Das war und blieb unerreicht. Manni Burgsmüller machte fünf Tore. Am Ende wurde Bielefeld Achter – so gut wie nie, ein Jahr später gelang ihnen noch einmal Platz acht – und der BVB landete auf Rang sieben.

Bei zwei Spielen gab es jeweils ein 10:0: 1967 schlug Mönchengladbach Borussia Neunkirchen mit diesem Ergebnis, und 1984 gewann wieder die Gladbacher Borussia gegen Eintracht Braunschweig mit 10:0. Gegen Neunkirchen siegte Gladbach im »Ausweichquartier« Düsseldorfer Rheinstadion. Am Ende der Saison verließ der Traditionsclub Neunkirchen die Bundesliga, wo die Saarländer insgesamt drei Jahre gespielt hatten. Die Neunkirchener Vereinsstatistik weist 54 Jahre Erstklassigkeit aus, allerdings überwiegend in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.

Die Braunschweiger Packung 1984 (je drei Tore Uwe Rahn und Jörg Criens) legte den Grundstein für den dritten Abstieg des Meisters von 1967. Seitdem ist die Eintracht, damals trainiert von Alexander Ristic, nur noch eine rastlose Wanderin zwischen Liga zwei und drei.

So richtig deftige Deklassierungen sind in der Bundesliga heutzutage höchst selten. In den Zeiten der absoluten Bayern-Dominanz hatte fast nur der Rekordmeister dann und wann unersättlichen Torhunger. 2013, 2015 und 2017 war der HSV das bedauernswerte Opfer: 9:2, 8:0 und noch mal 8:0 waren die deprimierenden Ergebnisse. Ach ja, und dann schlugen die Bayern noch den FC Schalke 04 zum Auftakt der zweiten Corona-Saison 2020/21 mit 8:0. Sie hören einfach nicht auf.

Andy Köpke

Der berühmteste Spickzettel der Welt

Das »Sommermärchen 2006« endete für die Nationalmannschaft erst im Halbfinale gegen Italien, nicht zuletzt, weil Jens Lehmann im Viertelfinale gegen Argentinien zwei Elfer hielt. Dabei half ihm ein kleiner, von Torwarttrainer Andy Köpke beschriebener Zettel. Der Autor des hilfreichen Dokuments berichtet:

»Schon Berti Vogts gab mir 1996 einen Zettel. Dort waren alle Elfmeter der Euro aufgeführt, aber die hatte ich ja ohnehin im Fernsehen gesehen. Unter Klinsmann haben wir die Analyse der gegnerischen Elfmeter richtig professionalisiert. Wer wann wohin geschossen hatte, das registrierten wir nicht nur in den internationalen Begegnungen, sondern auch auf Vereinsebene. Eine große Hilfe war uns der Sohn von Huub Stevens, aber auch die Studenten der Sporthochschule Köln sind wichtige Analytiker für Elfer und Standards.

Sie erinnern sich an die rührende Szene, als Oliver Kahn vor dem Elfmeterschießen zu seinem ewigen Kontrahenten Lehmann ging, ihm den Kopf tätschelte, ihn abklatschte und Glück wünschte. Mittags, vor dem Spiel, hatte ich Jens den Zettel mit den Erkenntnissen über die argentinischen Elfmeterschützen geschrieben, den ich ihm unmittelbar vor dem Elfmeterschießen gab.

Jens guckte gerade auf das Blatt Papier, als Olli sich näherte. Es war nicht so geplant, dass jeder diese Aktion mitkriegen konnte, aber das Wichtigste war ja: Es hat funktioniert! Jens steckte den Zettel in seinen rechten Stutzen und lugte ab und zu drauf, auch vor seinen beiden erfolgreichen Paraden gegen Ayala und Cambiasso. Vielleicht hat das noch mitgeholfen, die Schützen zu irritieren. Ohnehin neigen die Spieler dazu, wenn sie ausgepumpt nach einer Verlängerung zum Elfmeterschießen antreten, unter dem enormen Druck ihr gewohntes Eck anzuvisieren. Ein Zettel allein bringt es natürlich überhaupt nicht; um einen Elfmeter zu töten, musst du noch viele andere Dinge beherzigen. Einer der wichtigsten Grundsätze: Den Schützen nervös machen, vielleicht ihn auch durch stoische Ruhe verunsichern. Je nach Situation kann man auch auf ihn einreden oder sich auf der Linie hin und her bewegen, auch das dient der Verunsicherung. Ich habe immer versucht, den Gegenspielern in die Augen zu schauen, weil sie unter Druck oft unbewusst in das Eck gucken, in das sie auch schießen.

Der Torwart muss Souveränität vermitteln und ein Gefühl für die richtige Aktion entwickeln. Deshalb habe ich auch zu Jens gesagt: ›Hier hast du den Zettel, aber verlass dich auch auf dein Gefühl.‹ Wer Elfmeter halten will, braucht schließlich auch eine Portion Glück und sollte versuchen, möglichst lange stehen zu bleiben. Man muss den Zeitpunkt erwischen, in dem der Schütze seine ausgewählte Ecke nicht mehr wechseln kann, also kurz vor der Ballberührung. Dann muss ich als Keeper auch noch auf einen unplatziert geschossenen Elfmeter hoffen, denn sonst hat man kaum eine Chance, den Ball zu halten.

Beim Elfmeterschießen sind wir Deutschen übrigens auch im aktiven Part verdammt gut. Sieben Mal musste die deutsche Nationalmannschaft bei diversen Turnieren im Elfmeterschießen ran; nur ein einziges Mal ging es daneben, 1976 beim Euro-Finale gegen die Tschechoslowakei in Belgrad. Auf seinen verschossenen Elfmeter (›in den Nachthimmel von Belgrad‹) wird Uli Hoeneß noch heute angesprochen.«

Elfmeterschießen – eine deutsche Erfindung

Mannis Kommentar

Bei den Argentiniern haben 2006 in Berlin die Nerven versagt, da sitzen sie im gleichen Boot wie die Engländer, die früher regelmäßig beim Elfmeterschießen gegen Deutschland patzten. Und dann ist dieses »fucking penalty shootout« auch noch in Deutschland erfunden worden! Und zwar von einem Schiedsrichter namens Karl Wald. Der gebürtige Hesse, 2011 mit fünfundneunzig verstorben, behauptete noch mit neunzig von sich: »Ich bin immer noch in Form mit 1,72 Metern und 65 Kilo, nie geraucht oder gesoffen, ich hatte eine Bombenkondition, meine Spezialität waren 10 000-Meter-Läufe«. Wald machte zuerst eine Friseurlehre im Frankfurter Opernhaus und dann, 1936, die Schiedsrichterprüfung.

Für eine große Karriere als Aktiver bei seinem Stammverein Rot-Weiß Frankfurt hatte es nicht gereicht. Vierzig Jahre lang pfiff Karl Wald über 1000 Fußballspiele, vorzugsweise in der Oberliga Süd: »Bayern gegen 1860 vor 50 000 Zuschauern, das war noch in den Fünfzigerjahren, oder das Abschiedsspiel von Helmut Haller in Augsburg, bevor der Profi in Italien wurde.« Da wohnte Wald schon längst im oberbayerischen Penzberg; nach dem Krieg hatte es ihn dorthin verschlagen, er schuftete im Steinkohlenbergbau, war später Betriebsrat bei MAN.

In die Annalen der Fußballgeschichte geriet Karl Wald 1970: »Es hat mir schon immer gestunken, wenn ich am Ende zur Spielentscheidung Münzen in die Luft werfen musste. Wappen oder Zahl, das war doch unsportlich!« Der drahtige Hesse entwickelte seine Vision vom Elfmeterschießen und legte sie auf einem Verbandstag dem Bayerischen Fußballverband zur Entscheidung vor. »Der Präsident Hans Huber wollte nichts verändern, aber am Ende musste er sich den Delegierten beugen, die mit über 60 Prozent für meine Idee gestimmt hatten.«

In der Saison 1970/71 wurde das Elfmeterschießen in der Oberliga eingeführt, und von Bayern aus eroberte es die gesamte Welt des Fußballs, über den DFB und die UEFA bis zur FIFA; die brauchte 47 Gremiensitzungen, bevor sie »die Schüsse von der Strafstoßmarke zur Siegerermittlung« einführte.

Seitdem hat es viele dramatische Elfmeterschießen gegeben. »Das ist doch ein tolles Gefühl«, sagte Karl Wald, »wenn ich mir das Elfmeterschießen im Champions-League-Finale 2008 zwischen Manchester und Chelsea angucke, und dann denk ich mir: Ohne mich würden sie noch ein Geldstück hochwerfen!«

Der Weltfußball hat Karl Wald auch nicht vergessen: Zum 90. Geburtstag kamen Glückwünsche vom FIFA-Präsidenten.

Ditmar Jakobs

Wenn ein Torhaken die Karriere zerstört

In der Saison 1989/90 rutschte der HSV-Spieler Ditmar Jakobs beim Derby gegen Werder Bremen während einer Rettungsaktion in einen Haken der Tornetzaufhängung und verletzte sich so schwer, dass er seine Karriere beenden musste. Die Erinnerung schmerzt ihn auch heute noch:

»