Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Aus Sicht einer Schülerin des wohl bedeutendsten Gymnasiums in Peking lesen sich die hier dargestellten Erinnerungen als Schlaglichter auf die verwirrenden Ereignisse der chinesischen Kulturrevolution. Die Autorin, Tochter des Schuldirektors, erzählt selbsterlebte Geschehnisse, die sie damals als etwa zehnjähriges Mädchen unfreiwillig und mit ratlosem Erstaunen wahrnehmen musste. Die Besonderheit dieses Buchs besteht darin, dass der Leser hier mit authentischen Erlebnissen und mit einem Panorama irrsinniger Beobachtungen auf dem Gelände des Schulkomplexes konfrontiert wird. Man wird auf Szenen gestoßen, die in den Augen eines neugierigen Kindes fassungsloses Entsetzen hervorgerufen und in Hilflosigkeit noch weitgehend naiv hingenommen wurden. Aber der Augenzeugin sind dabei doch die grotesk-komischen Seiten solcher fragwürdigen Szenen nicht ganz entgangen, so dass der Leser trotz mancher offenkundig absurden und brutalen Geschehnisse nicht umhin kann, darüber auch ein wenig zu schmunzeln. Der Eifer, mit dem das hier erlebende Mädchen dem Gebot Maos nachzustreben bemüht ist, erweist sich als ein geradezu rührender, aber eben auch schon ironischer Versuch eines konformen Verhaltens.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

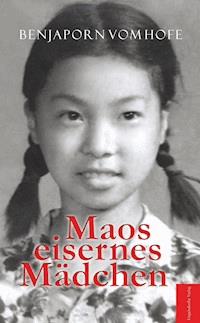

Benjaporn vom Hofe, ursprünglicher Name Bi Jun, wurde 1957 in Beijing geboren. Nach ihrem Germanistikstudium 1982 war sie als Dozentin an einer Fremdsprachenhochschule in Beijing tätig. Im Jahr 1987 wanderte sie nach Thailand aus und arbeitete seit 1988 am Goethe-Institut in Bangkok. Seit 2001 lebt sie in Deutschland und ist als Sprachdozentin tätig.

Benjaporn vom Hofe

MAOS EISERNES MÄDCHEN

Bewährungsprobe in den Wirren der Kulturrevolution in meiner Pekinger Schule

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2014

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

ISBN 9783957446664

www.engelsdorfer-verlag.de

Für Gerhard

VORWORT

Eine Objektivierung meiner Erinnerungen an vergangene außergewöhnliche Zeiten meiner Kindheits- und Jugendjahre war eigentlich nicht vorgesehen, geschweige denn in gegenwärtiger Darstellungsform und als eine Publikation. Vielleicht ist dies aufs Konto meiner Identität als Chinesin zu schreiben, wenn ich bedenklich zögere, mich – anders vielleicht als Deutsche – aufs Problem der Vergangenheitsbewältigung einzulassen und mich mit einem wenig rühmlichen Kapitel chinesischer Geschichte auseinanderzusetzen, obwohl es meine eigene Lebensgeschichte unmittelbar betroffen hat.

Nicht dass wir Chinesen ohne historisches Bewusstsein leben und das kollektive Gedächtnis der Erinnerung an unsere historische Vergangenheit keine Rolle spielen würde! Doch vorwiegend gilt dies für unsere glorreiche Vergangenheit. Wir beschwören gern Zeiten unserer kulturell bedeutenden Epochen wie die der Tang-, Han- oder Ming-Dynastien. Aber wir scheuen uns in die Zeiten dunkler Vergangenheit zurückzublicken, vor allem in die unserer Gegenwart noch nahe Geschichte mit ihren Irrungen und Wirrungen, die uns noch immer verstört, ratlos macht und viele Fragen unbeantwortet gelassen hat.

Wir Chinesen haben aus solcher Verlegenheit geradezu eine Strategie entwickelt: statt im Zorn kritisch zurückzublicken, appellieren wir vielmehr für ein mutiges Vorausschauen in die Zukunft. Eine typische chinesische Maxime lautet: »Lass das Vergangene vergangen sein!« Wir wollen eine Wunde, die möglicherweise schon einigermaßen geheilt ist, nicht wieder aufreißen und unnötig Salz darauf streuen. Mit Erinnerungen an die Zeiten und Ereignisse, die unserer Nation einmal viel Schmerzen und Qualen bereitet haben, wollen wir uns möglichst nicht belasten. Wir hoffen auf ein gnädiges Vergessen.

In dieser Hinsicht glaubte auch ich nicht aus dem Schatten meiner chinesischen Identität herausspringen zu können, wenn ich hauptsächlich darauf sah, nur die schöneren Erlebnisse in meinem Leben im Gedächtnis zu bewahren und die belastenden Erinnerungen an die turbulenten und problematischen Jahre meiner frühen Lebenszeit in die letzte Kammer meines Gehirns zu verdrängen, um sie dort dann noch mit einem Schloss unwiederbringlich zu verschließen. Doch musste ich die Erfahrung der Vergeblichkeit solcher Vorsätze machen. Und davon zeugt mein gegenwärtiger Versuch einer Darstellung meiner Erinnerungsgeschichte an meine Pekinger Kindheits- und Jugendjahre, zu dem mich nicht zuletzt vertraute Bezugspersonen angetrieben haben. Immer wieder habe ich mich, seit ich in Deutschland lebe, den Wünschen von Freunden und Bekannten ausgesetzt gesehen, nähere und vor allem authentische Informationen über die Ereignisse der Chinesischen Kulturrevolution von mir zu erhalten. Diesem verständlichen Bedürfnis hatte ich schließlich nachzukommen, zumal meine Gesprächspartner meist nur unzureichende und viel zu allgemeine Kenntnisse über diese problematische Epoche der chinesischen Geschichte hatten. Auf diese Weise also zu einer persönlichen Erinnerungsgeschichte genötigt, lag der Gedanke an eine schriftliche Form nahe, und in Verbindung damit auch an eine persönliche Rechenschaft. Ein weiteres Motiv dazu lieferte mir in den letzten Jahren die Lektüre kritischer Literatur zum Thema der Kulturrevolution. So ließ ich mich schließlich bereitwillig auf einen eigenen Versuch einer gewissenhaften Erinnerungsgeschichte ein, um eine offenkundige Lücke notdürftig zu schließen und meine Erlebnisse der frühen Kulturrevolutionsjahre, die mich eingestandenermaßen innerlich immer noch belasteten, zu klären und in Worte zu fassen.

Bisher hatte ich meine mit der jüngsten politischen Geschichte Chinas doch unlösbar verknüpfte Erinnerungsgeschichte lediglich für ein subjektives Problem gehalten: als einen Gegenstandsbereich bloß privater und ausschließlich persönlicher Biographie ohne jeglichen Anspruch auf Objektivität und ein allgemeines Interesse. Inzwischen ist mir klar geworden, dass man im Spiegel meiner persönlichen Erlebnisse dieser von Historikern immer noch unterschiedlich beurteilten Zeit vielleicht doch auch ein wenig mehr erkennen könnte.

Auch wenn ich den Umstand der belastenden Erinnerungen, die mich gelegentlich bis in die Träume verfolgen, erwähnt habe, so möchte ich doch betonen, an die Möglichkeit einer Selbsttherapie durchs Schreiben und an den Versuch einer Selbstbefreiung von den mich noch immer bewegenden Erinnerungen nie gedacht zu haben. Und gänzlich fern liegt mir der Gedanke, meinem Leben durch die unbestreitbaren Einflüsse der Geschichte der Kulturrevolution eine Dimension des Bedeutenden zu verschaffen. Auch das Motiv eines literarischen Ehrgeizes hat beim Versuch sprachlicher Darstellung meiner Erlebnisse keine Rolle gespielt.

Mir lag daran, meine Erinnerungsgeschichte in anschaulicher Form und in authentischen Bildern des erlebten Geschehens der Kulturrevolution zu vermitteln.

So habe ich dem sanften Druck meiner wissbegierigen Freunde bereitwillig nachgegeben und versucht, das schriftlich festzuhalten, was ich damals erleben musste, aber natürlich auch das zur Sprache zu bringen, was mir noch heute rätselhaft und unbegreiflich geblieben ist. Daraus ist ein Bilderbogen merkwürdiger und unglaublicher Erinnerungsgeschichten entstanden, der freilich keinen Anspruch auf historische Objektivität und allgemeine Verbindlichkeit erhebt.

Der subjektive Aspekt meiner Wahrnehmungen soll nicht geleugnet werden wie auch das Fragmentarische meiner persönlichen Erfahrungen. Der Leser möge keine den Ansprüchen eines Historikers genügende chronikalische Darstellung der Kulturrevolutionsperiode, wie sie sich in Peking begeben, erwarten und stets die unlösbare Verbindung der Zeitverhältnisse mit meiner persönlichen Lebensgeschichte in Rechnung stellen.

Herzlich danken möchte ich Ruth und Klaus Cremer, Annick Halloin, Gertraud Dücker und Werner Rendel für ihre mich ermutigenden Impulse und Anregungen. Sie alle haben mir als die ersten kritischen Leser hilfreiche Hinweise gegeben und zur Verwirklichung meines mir selber fragwürdigen Unternehmens wesentlich beigetragen.

Danken möchte ich auch meinem Mann, der mich bei diesem Projekt maßgeblich unterstützt hat und mir bei der sprachlichen Gestaltung eine große Hilfe war.

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

Ruhe vor dem Sturm

Geheimnisvolles am Bahnhof

Mein erster Slogan

Wandzeitungen

Mein erster Einkauf: die Besorgung von Maos Porträt

Unser neuer Nachbar: ein Maulesel

Frau Tian

Die Kleine Wilde

Kindergarten als Flucht- und Zufluchtsort

Unsere Mensa und ihr Vorplatz als Schaubühne

Revolutionstourismus

Die symbolische Erinnerungsspeise

Der Unterrichtsalltag

Mangos als Maos Kultgeschenk

Not macht erfinderisch

Eine unerwartete »revolutionäre Hochzeit«

Aktionen bunter Jubel-Paraden

Mein heimlicher Einkaufsgang

Unser kleiner Langer Marsch

Unsere unterirdische Schule

RUHE VOR DEM STURM

Meine frühe Kindheit erscheint mir immer in der glücklichsten Erinnerung. Das darf ich dankbar sagen. Jedenfalls gilt dies für die Zeit bis zu meinem neunten Lebensjahr, also bis zum Jahr 1966, in dem in China die Kulturrevolution begann. Soweit meine Erinnerung zurückreicht, habe ich in einem wahren Kindheitsparadies leben dürfen. Unser Wohnort in Beijing war ein großflächiger, mit hohen Mauern umgebener Schulkomplex, der früher ein Teil der Anlage des Himmelstempels gewesen ist. Mittlerweile heißt jedoch nur noch der zentrale Park mit dem Wahrzeichen der Stadt Himmelstempel. Ursprünglich aber war die ganze Anlage mit ihrer symbolischen Kultstätte viel viel größer. Im Himmelstempel hatte früher der Kaiser mehrmals im Jahr um gute Ernte gebetet und »Zwiesprache mit dem Himmel« gehalten, von dem er schließlich sein »Mandat«, seine Legitimation als Herrscher empfangen hatte. Man war der Überzeugung, dass auf der Erde nur dann Harmonie und damit auch Wohlstand einkehren konnten, wenn auch im Makrokosmos Harmonie herrschte. Diese musste aber der Kaiser beschwören, damit die übermächtige Natur den Menschen kein Ungemach durch Unwetter, Überschwemmungen und Dürreperioden bereitete. Nur wenn die Natur für vorteilhaftes Wetter sorgte, konnten gute Ernten eingefahren werden, die den Menschen das Überleben garantierten und ihnen zu Wohlstand verhalfen.

In dem Teil, in dem meine Schule lag, befand sich auf einer hektargroßen Fläche früher ein Tempel für Agrarkultur. Dieser war im 15. Jahrhundert gebaut worden und unterteilt in zwei Tempelanlagen, von denen die eine den irdischen Göttern bestimmt war, denen man die Sorge für eine gute Ernte zuschrieb. Damit waren alle vergöttlichten Elemente aufgerufen, denen man eine entscheidende Bedeutung, ja die Verbürgung einer reichen Ernte zumaß. Verehrt wurden hier also zum Beispiel Agrargötter oder Wassergötter, die wesentlich diese Hoffnung verbürgten. Die hier in Rede stehende Anlage bestand aus vielen Hallen mit Altären für die genannten Götter, mit Innenhöfen und Aufenthaltsräumen, in denen der Kaiser mit seinem Gefolge zwischen den ebenso feierlichen wie aufwendigen Zeremonien ausruhen konnte. In der Mitte der ganzen Anlage ragte eine zwanzig Meter lange quadratische Rampe hervor, eine beinahe zwei Meter hohe Bühne, eingerahmt von Marmorsäulen, verziert mit Wolkenmustern. Auf dieser Bühne zelebrierte der Kaiser zwei Mal im Jahr, jeweils im Frühling und im Herbst, ein Aussaatfest, wo um eine gute Ernte gebetet, und ein Erntefest, auf dem für eine reichliche Ernte gedankt wurde. Das Stück Ackerland, das die genannte Rampe oder Bühne unmittelbar umgab, galt als das dem Kaiser persönlich anvertraute Terrain. Hier kündigte er nämlich beim Frühlingsgebet symbolisch an einem Pflug mit drei Schritten den Beginn der Aussaatzeit an. Danach schaute der Kaiser auf der Rampe oder Bühne seinen hohen Beamten zu, wie diese das ihm bestimmte Stück Ackerland ebenfalls symbolisch pflügten.

Im Herbst wiederholte sich diese kaiserliche Zeremonie mit Dankgebeten für die Ernte und mit Opfergaben. Das speziell auf dem kaiserlichen Feld geerntete Getreide wurde dann in die verschiedenen Tempel Pekings und in verschiedene nahe gelegene Klöster als Opfergabe geliefert.

Die andere Anlage des früher auf dem Gelände meiner Schule gelegenen Tempels war den himmlischen Göttern gewidmet und bestand aus Altären für numinose Personifikationen aller Naturphänomene. Für jede der Wettererscheinungen, für Regen und Schnee, Blitz und Donner, Hagel und Wind gab es jeweils einen Altar aus zwei Meter hohem weißen Marmor, verziert mit symbolischen Mustern. Alle Jahre wieder, nachdem der Kaiser im Tempel für die Agrarkultur mit drei symbolischen Schritten hinter einem Pflug die »Frühlingsaussaat« eröffnete, betete er an den einzelnen Altären der Wettererscheinungen unter vielen Opfergaben darum, die Götter möchten den Bauern immer die günstigsten Wetterbedingungen bescheren und keine Naturkatastrophen zulassen. Im Unterschied zu der Verbotenen Stadt, wo der Kaiser wohnte, waren die Anlagen des Himmelstempel-Areals mit vielen Bäumen, vor allem mit Kiefern bewachsen, von denen viele heute noch von einem sehr hohen Alter zeugen. In der Verbotenen Stadt dagegen hatte man aus Angst vor einem möglichen Anschlag durch einen in Bäumen versteckten Attentäter überhaupt keine Anpflanzungen mehr gestattet hatte.

Seit dem Sturz der letzten Monarchie im Jahr 1911 war dann mit der Zeit die ganze Anlage allmählich verwahrlost. Noch in meiner Kindheit kursierte unter den Leuten folgende Geschichte: Als meine Schule im Jahr 1949 dieses Gelände als Standort gewählt und in dieser Anlage nun das Institut erbaut hatte, da hatte das Gras noch bis zur Taille gestanden und da hatten dort noch zwei oder drei Eunuchen und Palastdienstmädchen gewohnt.

Ich möchte noch ein paar ergänzende Worte über meine Schule verlieren. Sie war im Grunde genommen ein Internat (ein Gymnasium) für alle Kinder von Generälen und von hohen Funktionären der kommunistischen Partei. Der Gründer dieser Internatsschule war kein geringerer als der Lehrer von Mao gewesen. Später ist unsere Schule eine der bekanntesten Schulen nicht nur Beijings, sondern von ganz China geworden, in der Kinder aller hohen Funktionäre ihre Ausbildung erfahren haben. Viele von ihnen sind später sehr erfolgreiche Politiker und Prominente geworden, einige sogar Minister. Der Name dieser meiner Schule ist jedenfalls immer mit größtem Respekt genannt worden und hat bis in die Zeit der Kulturrevolution hinein und darüber hinaus in hohem Ansehen gestanden.

Im Einklang mit ihrem kontinuierlich guten Ruf stand bereits die großzügige Einrichtung unserer Schule. Es gab hier alles, wovon man nur träumen konnte: angefangen von großen Sportstätten über ein Schwimmbad, einen kleinen Zoo, über Lehrerwohnungen und Schülerwohnheime bis hin zu einem eigenen Kindergarten und selbst einer eigenen Klinik. Die zahlreichen großen und kleinen Hallen der vormaligen Tempelanlagen, von denen oben die Rede war, wurden umfunktioniert. Die größte Halle diente jetzt als Aula und Kino, die kleineren Hallen und Innenhöfe wurden als Wohnheime für Lehrer wie Schüler umgebaut. Die ehemalige Halle, in die der Kaiser sich vor der Zeremonie jeweils für einen Tag zurückgezogen hatte, um die Bücher über Agrarkultur zu studieren, schien jetzt zweckmäßig für unsere Schulbibliothek. Auf der Bühne, auf der früher der Kaiser den Zeremonien beigewohnt hatte, stand nun morgens ein Sportlehrer, der allen Schülern das Kommando zur Gymnastik gab. Um die ehemaligen funktionslos gewordenen und im Freien stehenden Altäre entdeckten wir Schüler geradezu ideale Spielplätze. Hier konnten wir alle möglichen Versteck- und Jagdspiele inszenieren. Die kleinen Pavillons, wo früher im Rahmen der Zeremonien Opfertiere geschlachtet wurden, dienten heute als Abfalldeponien. Die weitläufigen Gelände um die Altäre herum wurden jetzt mit reichen Obstbaumgärten und einem ausgedehnten Gemüsegarten versehen. Darüber hinaus gab es einen reichen Baumbestand, der vielen Tieren ideale Brutstätten bot und die Möglichkeit, sich hier heimisch zu fühlen.

Da meine Eltern beide in dieser Schule arbeiteten und auch hier wohnten, lebte ich von Geburt an ständig hier. Hier bin ich in den Kindergarten gegangen, und hier bin ich später eingeschult worden. Abgeschirmt von der Außenwelt bin ich hier sorglos, ja glücklich aufgewachsen. Obwohl in den Jahren zwischen 1957 und 1960 in ganz China eine spürbare Hungersnot geherrscht hatte, wie ich später erfahren sollte, verbinde ich selber damit kaum Erinnerungen, wüsste nicht, dass ich an Hunger oder irgendetwas anderem gelitten hätte. Erst viele Jahre später, wenn ich die alten Familienfotos betrachtete, ist mir aufgefallen, dass meine Eltern auf den Bildern aus dieser Zeit besonders schmächtig aussahen. Für mich war es eigentlich eine unbeschwerte Kindheitszeit. Deutlich in Erinnerung geblieben sind mir der Frühsport im kleinen Baumgelände, unsere herrlichen Versteckspiele zwischen den Altären oder unser Fangen von Libellen im Sommer. Vor allem an den Wochenenden, wenn alle außerhalb unserer Einheit wohnenden Schüler nach Hause gefahren waren, herrschte in unserer Schule eine geradezu himmlische Ruhe. Sogar manche Tiere unseres kleinen Zoos durften dann ihren freien Auslauf im Schulgelände genießen und munter herumspazieren. Auch wenn sie uns Kinder manchmal ein wenig attackierten, fanden wir das im Grunde nur lustig und sahen uns dadurch zu spielerischen Gegenangriffen berechtigt.

Soweit meine Erinnerung zurückreicht, sehe ich meinen Vater mitten auf der Bühne unserer Schule. Bei jeder Veranstaltung der Schule, sei es bei der Feier zu Schuljahrsbeginn, zur Neujahrsfeier, bei der Zeugnisverteilung oder bei verschiedenen Versammlungen, immer sehe ich meinen Vater im Zentrum unserer Schule. Fest eingeprägt hat sich das Bild des Vaters, der zu Beginn von Schulveranstaltungen oder gegen Ende ans Mikrofon geht und eine Rede hält. Erst viel später habe ich erfahren, aus welchem Grund mein Vater immer im Brennpunkt unserer Schule stand: War er doch ein bedeutender Funktionär, ja der Parteisekretär dieser Schule. Erst allmählich habe ich verstanden, dass er als Parteisekretär die Richtlinien der Schule bestimmt und kontrolliert hat. Ein Mann, den ich Onkel Luo nannte, war der Direktor unserer Schule, der sich um konkrete Dinge, wie die Organisation des Unterrichts und Fragen der Verwaltung sowie das Leben der ganzen Belegschaft zu kümmern hatte. Mir wurde klar, warum Onkel Luo bei allen Versammlungen immer neben meinem Vater vorne auf der Bühne saß. Seine drei Kinder gingen wie ich in denselben Kindergarten, und wir waren übrigens auch Nachbarn. Oft haben wir gestritten, wessen Vater in der Schule den höheren Rang habe. Als ich einmal meinen Vater danach fragte, kräuselte er seine Stirn und sagte mir mit ernster Miene, ich sollte nie mit jemandem darüber streiten. Er legte großen Wert darauf, dass ihm kein besonderer Rang zugesprochen wurde und wünschte wie alle anderen Lehrer ohne persönliche Privilegien behandelt zu werden. Er sagte es nicht nur so, er handelte auch entsprechend und gab sich bewusst volksnah. Nie habe ich je gemerkt, dass er etwas Besonderes sein wollte oder sich überheblich zeigte. Er verhielt sich immer wie ein ganz normaler Lehrer.

Da alle, die in unserer Schule wohnten, sich einander gut kannten, glaubte ich in einer großen Familie zu leben. Ich nannte unsere Mitbewohner Tanten oder Onkel, gleich ob sie Lehrer oder Hausmeister oder Krankenschwestern waren, während diese mich mit meinem Kosenamen »Jünchen« nannten. Dieser enge und vertrauliche Kontakt wurde noch dadurch intensiviert, dass alle zusammen in der Kantine aßen, denn niemand verfügte über eine eigene Küche. Am Wochenende gab es immer nur zwei Mahlzeiten, dafür aber besonders leckere Speisen, die alle Erwachsenen dazu einluden, länger als gewöhnlich in der Kantine zu verweilen. Dann verwandelte sich dieser Speisesaal in einen Unterhaltungsraum, in dem die Älteren sich Geschichten erzählten oder gemeinsam Karten und Schach spielten, währenddessen wir Kinder fröhlich herumtollen konnten. Bei allen Festen gab es eine gemeinsame Feier in der Aula, die dann entsprechend mit bunten Ballons und Blumen geschmückt war und bei der sich Jung und Alt am Programm der Vorführungen beteiligt hat. Da durften natürlich auch lustige Gewinnspiele nicht fehlen, bei denen jeder freudig mitmachte. Im Frühling und im Herbst hat unsere Schule jeweils Ausflüge in die städtischen Parkanlagen oder in die nähere Umgebung von Beijing organisiert, und jeder hat dann ein schönes Picknick-Paket aus unserer Kantine erhalten. Auch dies stimmte mit dem Bild einer allgemeinen Harmonie und Zufriedenheit überein, in der wir damals lebten.

Das durfte man mit Recht auch von unserem Alltagsleben behaupten, denn auch dies verlief in der Regel beschaulich. Der Tagesrhythmus sah sechs Stunden Schulunterricht vor, dazwischen eine Mittagspause, in der sich alle in ihre Wohnheime zurückzogen und eine Siesta machten. Und nach getaner Arbeit haben wir uns auf unseren Sportplätzen getummelt, uns am Ballspiel erfreut, an Handball, Volleyball und Basketball und an anderen Wettkämpfen. Jedes Jahr fanden zwei Sportfeste statt, und zwischendurch hatten wir immer wieder Gelegenheiten, klassenweise sportlich miteinander in verschiedenen Ballsport-Disziplinen zu wetteifern, wobei sich auch unsere Lehrer mitunter daran beteiligten. Dabei spielte die Talentförderung eine große Rolle. Außerdem gab es bei uns eine Kapelle, und wir konnten Musikinstrumente lernen, um hier mitzuspielen und uns an der Musik zu erfreuen. Auch die Malerei kam gebührend zur Geltung. Verschiedene Malgruppen hatten sich gebildet, von denen die eine sogar ihre vorzüglich gelungenen Bilder in unserer Aula ausstellen und einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren konnte. Derart harmonische Verhältnisse herrschten früher in unserer Schule, und jedermann sah sich seiner Begabung und seinem Interesse entsprechend gefördert und konnte das Gefühl haben, zu seinem Recht zu kommen, das Verständnis und die Anerkennung aller zu finden.

Man könnte mir vielleicht vorhalten, alles ins idyllische Licht gerückt zu haben. War das nicht doch ein wenig stilisiert und unrealistisch dargestellt? Auf welchem Planeten lebte ich denn eigentlich? Natürlich, hier spielte meine kindliche Optik eine wichtige Rolle. Als Kind hatte man noch nicht so viele Ansprüche. Soweit man satt wurde und viel Platz zum Spielen hatte, ist für ein Kind die Welt in Ordnung. Sicherlich gab es auch Konflikte und Widersprüche in der Schule, die ich als Kind noch nicht ernstlich wahrnehmen konnte und auch nicht registriert habe; nicht zuletzt, weil sie wohl auch nicht verlautbart und öffentlich ausgetragen worden sind.

Von meinen älteren Mitschülern konnte ich eigentlich nur sagen, dass sich die meisten von ihnen lernwillig und friedfertig aufführten und in der Schule wie erwartet diszipliniert und höflich allen Lehrern gegenüber auftraten. Nie hatte ich von Unstimmigkeiten gehört, nie von größeren Streitereien. Umso unverständlicher war der spätere Wandel im Verhalten vieler Schüler, waren doch aus manchen Schafen in kurzer Zeit Wölfe geworden.

Doch mit den beinahe idyllischen Zuständen in unserer Schule war es zu Beginn der Kulturrevolution 1966 vorbei, und eine Zeit der Wirren und Turbulenzen hatte seither begonnen.

GEHEIMNISVOLLES AM BAHNHOF

Im Frühling 1966 hatte mir mein Vater freudestrahlend mitgeteilt, meine Großmutter vom Land werde bald zu uns kommen, um während der Sommerferien auf mich aufzupassen und für einige Zeit mit uns zusammen zu sein. Diese Nachricht hatte mich hoch erfreut, und ich schmiedete eifrig Pläne und überlegte, was ich mit ihr unternehmen könnte.

Ich kannte meine Großmutter sehr gut, denn als ich noch ein kleines Kind war, hatte ich hin und wieder ein paar Monate bei ihr verbracht. Da mein Großvater in seiner Volkskommune für das Treibvieh zuständig war, durfte ich ihn oft in den Stall begleiten. So konnte ich ihm helfen, die Tiere zu füttern, und konnte mit den Kälbern spielen. Nur einmal, als eine Kuh ein Kalb gebar, erlaubte mir mein Großvater nicht, das ganze Geschehen mitzuerleben. Das hat mich damals sehr geärgert, zumal die Männer des ganzen Dorfes sich um den Stall herum drängten und bei dieser Geburt zuschauen durften, sogar mein drei Jahre jüngerer Bruder. Auch er genoss das Privileg, weil er eben kein Mädchen war. Als ich trotzdem versuchte, mich dem Geburtsort, diesem Stall, zu nähern, um auch Zeuge dieses Spektakels zu werden, trat mein Onkel sofort aus der Gruppe der zuschauenden Männer heraus und schickte mich nach Hause, verwehrte mir den Anblick des Geburtsvorgangs mit dem Argument, ein Mädchen dürfe dies nicht sehen. Ich verstand das nicht und war richtig sauer.

Doch von diesem Tag einmal abgesehen war das im Großen und Ganzen damals eine richtig schöne Zeit auf dem Land gewesen. Wir Kinder, mein Bruder und ich, durften hier fast alles tun, was uns gefiel, auch was wir normalerweise bei uns zu Hause nicht hätten machen dürfen. Natürlich haben wir auch manches Abenteuer erlebt. So etwa, wenn meine Großmutter auf einem riesigen Mühlstein vor dem Haus, der mindestens einen Umkreis von einem Meter hatte, Getreide mahlen ließ. Um diesen Stein herum zog dann ein Esel mit verbundenen Augen einen rollenden Läuferstein, der das Mahlgut zerkleinert und zerrieben hat. Meine Großmutter ging direkt hinter dem Esel her, um mit einer Handschaufel das festgepresste Mahlgut immer wieder zu lockern. Diese Beobachtung fand ich aufregend, sie weckte meine Lust, es der Großmutter gleichzutun. Ich wollte unbedingt auch hinter dem Esel herlaufen. Nach wiederholter Bitte erlaubte mir das meine Oma sogar, doch sie tat es mit der entschiedenen Warnung, ich solle meine Hand nie ausstrecken. Aber schon nach wenigen Runden um den Mühlstein herum hatte ich alle Warnungen und Ermahnungen vergessen und streckte hin und wieder heimlich meine Hand aus, um wie die Großmutter das Mahlgut damit zu lockern. Es dauerte nicht lange und dann war’s passiert: Natürlich überrollte der Mühlstein meine ausgetreckte Hand und presste mir zwei Fingernägel ab. Das war nicht nur sehr schmerzhaft. Es war für alle ein großer Schrecken. Glücklicherweise wuchsen meine Fingernägel allmählich wieder nach, und dieser Unfall hatte keine schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für mich.

Ein anderes Mal hatten mein Bruder und ich unbedingt mit einem vorbeifahrenden Kutscher mitfahren wollen. Der Kutscher, ein fröhlicher Bauer, ging dann auch darauf ein und erlaubte uns, bis zum nächsten Dorf mitzufahren. Wir saßen stolz oben auf dem Wagen, der voll beladen war mit allen möglichen Getreidesäcken und mit uns über die unebenen Landstraßen holperte, vorbei an den Maisfeldern, kleinen Teichen und einsamen Gehöften. Unser Weg führte über mehrere kleine Brücken und Bächlein. Das alles war für uns Großstadtkinder faszinierend, die ganze Gegend so malerisch schön. Wir schauten neugierig umher und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Wir genossen nach Herzenslust den goldenen Überfluss der Welt: die herrliche Landluft, den Duft des Getreides, selbst den Geruch des Viehmistes. Darüber vergaßen wir vollkommen die Zeit und verloren schließlich das Gefühl dafür, dass wir uns schon recht weit vom Haus unserer Großeltern entfernt hatten. Erst am späten Abend kamen wir endlich auf dem gleichen Weg wieder nach Hause zurück, wo unsere Großeltern und Onkel schon unruhig, ja fast verzweifelt am Dorfrand auf uns gewartet hatten.

Diese Erlebnisse waren mir sofort wieder in Erinnerung gekommen, als mein Vater von Großmutters Besuchsabsicht geredet hatte. Endlich war’s dann soweit. An einem frühen Sommertag sollte die lange und sehnsüchtig erwartete Großmutter ankommen. Mein Vater fuhr mit mir zum Bahnhof, um sie abzuholen.

Als wir sie auf dem Bahnsteig in Empfang genommen hatten, machte mein Vater zu meinem Erstaunen aber überhaupt keine Anstalt, unseren Besuch sofort nach Hause zu bringen. Er steuerte vielmehr einen leeren Platz unter einem Baum vor dem Bahnhof an und verhielt sich damit für mich völlig unbegreiflich und sonderbar. Er legte dann Zeitungspapier auf dem Boden aus und bat meine Großmutter sich dort hinzusetzen. Mir erklärte er nur, er habe etwas Wichtiges mit Oma zu besprechen, ich möge sie deshalb für kurze Zeit allein lassen und in seiner Sichtweite doch ein bisschen spielen. Ich sah ihn etwas ungläubig und irritiert an, verstand die Situation überhaupt nicht und wollte natürlich dabei bleiben und auch hören, was denn für wichtige Angelegenheiten mein Vater mit der Oma zu bereden hätte. Doch mein Vater schaute mich ernst an wie ein General, dessen Befehlen man unbedingt zu gehorchen hatte. Und so fügte ich mich als gehorsame Tochter und entfernte mich.

Unwillig ging ich zum nächsten Baum, wollte mich dort allein beschäftigen, summte vielleicht ein Liedchen, spielte mit einem Zweig herum, grub in der Erde oder zeichnete irgendetwas in den Boden, erfasste einen kleinen Baumstamm wie eine Stange und drehte mich um ihn im Kreis. Immer wieder schweifte mein Blick in Richtung meines Vaters, der mit ernster Miene meiner Großmutter gegenüber saß und ständig zu reden schien, wobei er eine Zigarette nach der anderen rauchte. Meine Oma hörte offensichtlich aufmerksam zu, und ab und zu wischte sie sich mit ihrem Ärmel die Augen. Ich konnte leider nicht hören, worüber sie redeten, doch den ernsten Gesichtern der beiden konnte ich ablesen, dass es sich wohl um ein besonders schwieriges und ernstes Thema handeln musste.

Ich hörte mit meiner Spielerei auf und lehnte mich nur noch an meinen Baum, um die beiden noch genauer beobachten zu können. Meine Oma saß mit dem Rücken zu mir im Schneidersitz mit gekreuzten Füßen, ihre beinahe noch weißen Schuhsohlen stachen mir in die Augen. Offenbar trug sie ein Paar neue Schuhe, weil die Sohlen noch nicht gedunkelt waren. Und sie hatten eine zierliche nußartige Form, vorne spitz, hinten rundlich. Großmutter hatte mir einmal gesagt, dass sie schon seit vielen Jahren, seit die herkömmliche Sitte des Füßebindens verboten worden war, ihre Füße nicht mehr so fest band wie früher und diese damit ein wenig größer geworden waren, obwohl sie immer noch winzig schienen. Selbst meine Füße, so mein Eindruck, waren noch größer als ihre. Einmal hatte sie mir auf meine Bitte hin ihre Füße gezeigt. Schön waren die wirklich nicht mit den vorne krummen, verbogenen Zehen und dem hinteren ziemlich dicken, geschwollenen Teil, der wie eine Kugel aussah. Doch die Füße waren ihr ganzer Stolz, so hatte sie mir erzählt. Mit sechzehn Jahren war sie wegen ihrer besonders winzigen Lotosfüße gerühmt worden, und ihr Ruf als schönfüßige Frau war sogar in die Nachbardörfer gedrungen. Wen wundert es da, dass die Ehevermittlerinnen die Türschwellen ihres Elternhauses beinahe plattgetreten hatten! Jede von ihnen hatte damals um ein Muster ihrer Schuhsohlen als Beweis dafür gebeten, dass die Oma damals in der Tat wunderschöne winzige Füße hatte, und hatte dies immer in Familien mit heiratsfähigen Söhnen gezeigt. Zuletzt hatte ihr Vater, also mein Urgroßvater, einen Sohn aus einer mittelreichen Bauernfamilie als Prinzen auserwählt, und so war meine Großmutter eines Tages in einer Sänfte, deren Vorhänge mit Mandarinentenpärchen und Blüten geschmückt waren, ins Haus meines Großvaters getragen worden. Als die Braut dann aus der Sänfte gestiegen war, hatten alle ihre Blicke auf deren Füße geworfen (ihr Gesicht war ja noch mit einem roten Tuch bedeckt). Erst nach dem Ritual aller möglichen Verbeugungen vor dem Himmel und vor der Erde, vor dem Altar der Vorfahren, vor den Schwiegereltern, vor sämtlichen Verwandten und nach dem gegenseitigen Verbeugen der beiden Brautleute sowie anderen feierlichen Zeremonien hatte dann mein Großvater das Kopftuch seiner Braut heben dürfen und sie zum ersten Mal sehen können. Das gleiche war in diesem Augenblick auch meiner Großmutter widerfahren: Erst jetzt hatte sie ihren künftigen Mann zum ersten Mal gesehen. Doch selbst in diesem Moment hatte sie sich damaliger Sitte gemäß verhalten und sich geniert, hatte ihrem Mann nicht direkt ins Gesicht schauen können und verschämt ihre Augenlider gesenkt. So war das früher gewesen, und keineswegs nur bei den Großeltern, erfuhr ich nun. Man hatte nicht geheiratet, weil man sich kennengelernt und verliebt hatte, sondern man hatte sich eben erst nach der Heirat lieben gelernt. Und im Grunde waren meine Großeltern ein durchaus glückliches Paar, obwohl sie das doch nie ausgesprochen hatten. Jedenfalls so viel ich wusste, auch sagte mir das mein Gefühl.

Meine Gedanken waren vorübergehend ganz in Erinnerung an Großmutters Lebensgeschichte versunken. Doch jetzt schaute ich wieder hinüber zu meinem Vater, der immer noch auf die Großmutter einredete, und dachte, wann die beiden endlich fertig wären mit ihrem ernsten Gespräch, wann es endlich nach Hause gehen würde. Denn so langsam spürte ich meinen Magen knurren. Mein Vater schien meine Ungeduld bemerkt zu haben und rief mich zu ihnen. Meine Großmutter öffnete ihr mit einem Tuch umspanntes Gepäck und holte eine große Tüte mit geschälten und sogar gerösteten Erdnüssen heraus. Mein Vater ergriff eine Handvoll davon und steckte sie in meine Jackentasche. Und damit schickte er mich erneut zum Spielen in seiner Nähe fort. Die wichtige Unterredung hatte also doch immer noch kein Ende gefunden. Ich setzte mich wieder unter meinen Baum und begann, die Nüsse zu essen. Als ich die ganze Portion verdrückt hatte, schaute ich wieder hinüber zu den beiden, die immer noch einander gegenüber saßen, kaum noch miteinander sprachen, immer wieder sich schweigend ansahen. Mir riss so langsam die Geduld, wann würden wir denn endlich nach Hause gehen? Mein Vater schien sich damit immer noch Zeit zu lassen. Mir blieb nichts anderes übrig, als doch weiter zu spielen und mich selbst zu beschäftigen. Ich tauchte erneut in meine Erinnerungen ein. Was hatte mir nicht die Großmutter alles früher erzählt?

Sie war eine begnadete Erzählerin, und ich hatte ihr gern gelauscht, auch wenn ich manchmal dabei keine aufmerksame Zuhörerin gewesen und manchmal während ihrer Erzählung sogar eingeschlafen war. Das jedoch hatte sie niemals gestört, sie war meist in ihrem Erzählfluss geblieben. Vieles von dem, was sie mir damals erzählt hatte, habe ich erst sehr viel später verstanden. Von ihr hatte ich gehört, dass sie vor der Geburt meines Vaters noch zwei Töchter zur Welt gebracht hatte. Doch diese waren kurz nach der Geburt gestorben, an irgendeiner Krankheit. Großmutter hatte mir auch gesagt, dass sie schlecht von ihren Schwiegereltern behandelt worden sei, denn sie hatten ihr übelgenommen, dass sie keinen Sohn geboren hatte und offenbar dazu nicht fähig war. Erst nachdem dann mein Vater auf die Welt gekommen war, hatte sich ihr Leben qualitativ geändert. Seitdem hätte sie aufatmen können und einen festen Platz in der Familie gewonnen. Jetzt erst hatte man sie als Person wahrgenommen. Ich habe vermutet, dass meine Großmutter meinem Vater vielleicht deshalb sehr dankbar war, weil er die Ursache dafür war, dass ihre Position in der Familie entscheidend gestärkt worden war. Auch hatte sie vielleicht meinem Vater ihr weiteres Glück zugeschrieben, als wenn er ihr den Weg dafür geöffnet hätte, dass sie seit seiner Geburt nur noch Söhne in die Welt gesetzt hatte. Weitere vier Söhne hintereinander hatte sie dann der Familie geschenkt. Und mit der Geburt eines jeden Sohnes war ihre Bedeutung in der Familie gestiegen.

Meinen Großvater hatte man keineswegs zu den Armen zählen dürfen, aber er konnte es sich doch nicht leisten, mehrere Söhne in die Schule zu schicken. Da mein Vater der älteste Sohn war, hatte nur er den Vorzug einer Bildung und Förderung gehabt. Seinen Brüdern blieb dies notgedrungen verwehrt, sie hatten alle mit der Arbeit auf dem Land und auf den Feldern ihr Leben bestreiten müssen.

Früher hatte man seine Schulgebühren nicht mit Bargeld bezahlt, sondern mit Getreide. Jeweils nach den Ferien hatte also mein Vater zwei große Säcke Getreide mit einer Stange auf den Schultern in die Schule tragen müssen, um damit seine Gebühren zu begleichen.