Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

»Mein kleines DDR-ABC« ist keine wissenschaftliche oder leidenschaftslose Darstellung des Alltags in dem vor 25 Jahren untergegangenen Land, sondern die subjektive Erinnerung des Autors. Dank seines DDR-untypischen Berufs als evangelischer Pfarrer und eines entsprechend nichtkonformistischen Lebens hat er die DDR zugleich als Teil dieser Gesellschaft und als Außenseiter erlebt. An typischen Begriffen für den DDR-Alltag – von A wie Abkürzungen über M wie Mangelwirtschaft bis zu Z wie Zugfahren – ruft er mit einer kräftigen Prise Spott, aber ohne Hass Erinnerungen wach. »Mein kleines DDR-ABC« ist für die ältere Generation geschrieben, damit sie sich unverklärt erinnert, wie es wirklich war, und es ist für die jüngere Generation geschrieben, damit sie nicht vergisst: Auch das war ein Stück Deutschland!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Autor:

Arndt Haubold, in Stalins Todesjahr 1953 in einem Dorf im Chemnitztal (Sachsen) geboren, Mutter Verkäuferin, Vater kaufmännischer Angestellter in einer Papierfabrik, wollte schon als Zwölfjähriger Pfarrer werden und handelte sich damit allerlei Komplikationen, aber auch Freiheiten im Alltag der DDR ein. Besuch kirchlicher Gymnasien in Dahme (Mark) und Potsdam-Hermannswerder, Kirchenabitur. Studium der evangelischen Theologie in Naumburg (Saale), Berlin (Hauptstadt der DDR) und Leipzig. Lehrvikariat in verschiedenen Kirchgemeinden in Karl-Marx-Stadt. Pfarrer 1979 bis 1989 in Altmügeln, 1989 bis 1994 in Leipzig (Nikolaikirche) und seit 1994 in Markkleeberg-West. Vorsitzender des Gustav-Adolf-Werkes in Sachsen e. V. Liest, schreibt, fotografiert, predigt, radelt gern. Liebt eine Frau, vier Kinder, fünf Enkel und manche anderen Menschen. Hat allerlei von der Welt gesehen, liebt besonders Sachsen und Osteuropa.

Arndt Haubold

MEIN KLEINES DDR-ABC

Unverklärte Erinnerungen

eines kritischen Zeitgenossen

an ein vor 25 Jahren verschwundenes Land

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2015

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

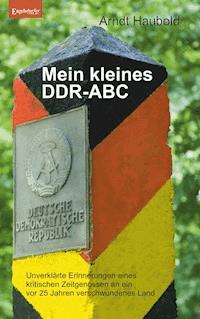

Titelfoto „DDR-Grenzstein“ © Alterfalter (Fotolia)

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

www.engelsdorfer-verlag.de

INHALTSVERZEICHNIS

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

A wie Abkürzungen

B wie Braunkohle

C wie Chemie

D wie Demonstrationen

E wie Einkaufen

F wie Freikörperkultur

G wie Gastronomie

H wie Heimatkunde

I wie Intershop

J wie Jugendweihe

K wie Kalender

L wie Leipziger Messe

M wie Mangelwirtschaft

N wie Namen

O wie Opposition

P wie Preise

R wie Russisch

S wie Sozialismus

T wie Trampen

U wie Urlaub

V wie Vokabeln

W wie Westen

Z wie Zugfahren

VORWORT

„Mein kleines DDR-ABC“ ist keine wissenschaftliche oder leidenschaftslose Darstellung des Alltags in dem vor 25 Jahren untergegangenen Land, sondern meine subjektive Erinnerung. Ich habe sie an für mich typischen Begriffen für den DDR-Alltag wachgerufen. Bei manchen Buchstaben musste ich mich zwischen mehreren sich aufdrängenden Begriffen entscheiden, bei anderen musste ich länger überlegen, was überhaupt passen könnte. Es sind kräftige Prisen Spott dabei, aber kein Hass. Manche werden sagen, es wäre alles ganz anders gewesen. Dank meines DDR-untypischen Berufs als evangelischer Pfarrer und eines entsprechend nichtkonformistischen Lebens habe ich die DDR zugleich als Teil dieser Gesellschaft und als Außenseiter erlebt. Ich habe 37 Jahre lang in der DDR gelebt, habe satt gegessen und getrunken, war nicht obdachlos, hatte Arbeit, habe geliebt, gelacht und Freude, Freunde und Feinde gehabt. Aber ich habe auch die politischen Schikanen der DDR am eigenen Leib, an Frau und Kindern erlitten, bin von der Stasi mehr als nur bespitzelt worden, habe mit Zorn die Lügen des Sozialismus wahrgenommen und habe die Mauer als Bedrückung erlebt – weil Familie und Freunde nicht frei zusammenkommen konnten und meine Sehnsucht nach der Welt an dieser Grenze scheiterte. „Mein kleines DDR-ABC“ habe ich für mich und meine eigene Generation geschrieben, um nicht zu vergessen, wie es war, und habe es für die Generation meiner Enkel geschrieben, für die die DDR eine längst versunkene Welt ist, damit sie wissen: auch das war ein Stück Deutschland.

A WIE ABKÜRZUNGEN

Jedes politische System gebiert eine Vielzahl spezieller Abkürzungen. Sie sind, besonders in einer Diktatur, Ausdruck von Macht, Gruppenwissen und Zugehörigkeit. Diese Abkürzungen musste der DDR-Bürger in seinem Alltag verstehen:

B WIE BRAUNKOHLE

„Nein, o nein, kein Schornstein könnte rauchen,

ohne Kohle zu gebrauchen.

Nur mit Kohle, merkt euch das,

gibt es Strom und gibt es Gas …“

Dieses Loblied der Braunkohle lernte ich Anfang der 1960er Jahre in der Schule singen. Darin wurde das Rauchen der Schornsteine noch als Symbol des Fortschritts betrachtet. Ich wuchs, wie alle Kinder in der DDR, mit der Braunkohle auf. Wir heizten unsere Öfen mit ihr, Zentralheizung war noch Luxus. Ende der 1950er Jahre gab es gelegentlich noch Torfbriketts zum Heizen oder auch Steinkohle, doch später nicht mehr, nachdem die geringe Steinkohleförderung im Westerzgebirge eingestellt worden war. Für einige Ofentypen (sogenannte Dauerbrandöfen) brauchte man nach Möglichkeit auch später einen gewissen Zusatz an Steinkohle (man nannte es Anthrazit), der Mangelware war und nicht immer nach Wunsch gekauft werden konnte.

Braunkohle jedoch gab es in Menge, und sie wurde kostengünstig im Tagebau gewonnen. Es gab zwei große Kohlereviere in der DDR: das erste im Leipziger Becken um Borna und Espenhain, Delitzsch und Bitterfeld, Merseburg und Weißenfels, das zweite in der Lausitz um Senftenberg und bei Zittau. Die Brikettzüge rollten Tag und Nacht durch das gesamte Land und versorgten es mit Heizmaterial. Die Eisenbahn fuhr noch in den 1960er Jahren zum großen Teil mit Kohlelokomotiven. Fast der gesamte Strom für die Republik wurde aus Kohlekraftwerken gewonnen. Auch viele Chemikalien wurden aus Braunkohle hergestellt. Als 1964 ein extrem langer und kalter Winter herrschte, brach die Kohleversorgung der Republik teilweise zusammen. Die Bevölkerung sollte es gar nicht spüren, aber Schulen und öffentliche Einrichtungen wurden wochenlang geschlossen. Wir hatten zu unserer Freude reduzierten Schulbetrieb, der im Wechsel vormittags und nachmittags in Betriebsräumen einer Papierfabrik durchgeführt wurde. In diesen Räumen war die Hitze so unerträglich, da es keine Regulierungen für die veralteten Heizungen gab, sodass wir entweder einschliefen oder die Fenster aufgerissen werden mussten und letztlich bei Kohlemangel die Heizenergie vergeudet wurde. Die Folgen der Kohleheizung im ganzen Land waren ein typischer Kohlegeruch in der Luft – den besonders ausländische Besucher wahrnahmen – und eine enorme Luftverschmutzung mit Krankheitsfolgen und ästhetischen Schädigungen. Vor allem in den Großstädten Leipzig und Halle herrschte bei nebligen Wetterlagen Smog. Er schlug sich nieder in Atemwegserkrankungen vieler Menschen, über die es aber keine offiziellen Statistiken oder Mitteilungen gab. Das Thema war in der Presse tabu. Fuhr man mit dem Zug von Karl-Marx-Stadt über Borna nach Leipzig, schlug einem bei Borna ein übler Dauergestank in die Nase, und die Fenster wurden geschlossen. Die Menschen in Espenhain konnte ihre Wäsche nicht im Freien trocknen, weil sie sie sonst mit einem grauen Kohlestaubbelag in die Schränke gelegt hätten.

Die Braunkohle wurde hauptsächlich in Brikettform ausgeliefert und verbrannt. Wir brauchten für unseren großen Haushalt zirka 100 bis 120 Zentner im Jahr. Die kleine Papierfabrik, in der mein Vater arbeitete, benötigte einen Eisenbahnwaggon Kohle aller zwei Tage. Damit das ganze Land heizen und seine Wirtschaft laufen konnte, mussten zahlreiche Siedlungen zerstört und ihre Bewohner umgesiedelt werden. Jahrmillionen hatte es gedauert, bis die Braunkohle entstanden war, in Jahrzehnten wurde sie ausgeplündert und verbraucht für nur wenige Generationen der Menschen. In der Umgebung von Leipzig verschwanden zirka vierzig Dörfer und eine Kleinstadt (Eythra) von der Landkarte. Flussläufe wurden verlegt, Straßen und Eisenbahnlinien. Eine idyllische Auwaldlandschaft wurde zur mondartigen Wüste. Alte Schlösser, Bauerngüter und Kirchen wurden abgerissen, lediglich das wertvolle Inventar der Kirchen wurde geborgen und auf andere Kirchen verteilt. Es gab mangels politischer Öffentlichkeit keine Proteste der Bevölkerung. Geduldig wie Schafe ließen sich die Menschen zur Schlachtbank führen. Sie gaben ihre Bauerngüter, ihre Häuser und Gärten auf und erhielten als Ersatz eine kleine Neubauwohnung in Markkleeberg, Borna oder Leipzig und waren darauf bis zur Wende (als ihnen der reale Geldwert und der Betrug, den sie erfahren hatten, bewusst wurde) manchmal noch stolz, weil diese Wohnung zentralbeheizt war und über ein Bad verfügte, damals noch Luxus in der DDR.

Subjektiv war der Umgang mit der Kohle nicht schlimm, sondern eher erlebnisbetont. Die schwarzen, an den Pressseiten glänzenden Briketts fassten sich sympathisch an. Das Heizen der Öfen war mir nicht lästig, sondern Teil des Alltags und konnte Spaß machen. Sicher war es mühsam, hundert Zentner Kohle erst durchs Kellerfenster in den Kohlekeller zu schippen, nachdem die Ladung vom Lkw vor oder hinter dem Haus abgekippt worden war, und diese Kohlen dann in täglichen Portionen eimerweise wieder in die oberen Wohnetagen zu tragen, aber letztlich war das nicht das Elend der DDR, sondern hatte einen Zug, das Leben noch selbst zu meistern, so wie man selber wusch und kochte. Das Heizen mit Kohle hinterließ gewaltige Mengen an Asche. Dafür gab es ursprünglich Aschegruben, die gefüllt und dann wieder von Zeit zu Zeit geleert werden mussten – eine wesentlich schmutzigere Angelegenheit als das Heizen. Später gab es für jedes Haus Aschetonnen aus Zink, die von der Ascheabfuhr im zweiwöchentlichen Rhythmus abgeholt wurden. Im Winter wurde die Asche von Hausbesitzern gelegentlich auch als Streumittel auf den Gehwegen eingesetzt, was eine üble Sauerei war. Vor allem aber waren die Schornsteine der Fabriken Schmutzschleudern. Kaum eine Heizungsanlage verfügte über Filter, die meisten Betriebe stammten noch aus der Vorkriegszeit und wurden auf Verschleiß gefahren.

Verbreitet war der Beruf des Heizers, der heute fast verschwunden ist und wie der des Schornsteinfegers zu den „schwarzen Künsten“ zählte. Auf jeder Lokomotive, in jeder Schule, in jedem Kindergarten, in jeder Fabrik, in jedem Krankenhaus, in jedem Kino wurden Heizer benötigt – ein Heer von Heizern war in der DDR beschäftigt. Natürlich musste nicht überall acht Stunden lang geheizt werden, sodass es für manchen Heizer auch gemütliche Lesestunden im warmen Kabuff gab. So gab es keine Arbeitslosen in der DDR, aber die Wirtschaft musste daran bankrott gehen.

Schneemänner, die wir Kinder im Winter im Garten bauten, erhielten als Nase eine Möhre ins Gesicht gesteckt, ihre Augen, Zähne und Jackettknöpfe jedoch bestanden aus Kohlestückchen, die als Abfall in jedem Haus vorhanden waren. Womit dekorieren heute die Kinder ihre Schneemänner? Wir nutzten Kohlestückchen auch gelegentlich zum Zeichnen auf hellen Mauern. „Kohle“ wurde auch im Volksmund zum Inbegriff von Geld. Holzkohle war in der DDR noch Mangelware, aber das Grillen im Garten war damals noch kein so weit verbreiteter Sommersport wie heute, weil es erstens manchmal am Grillgut, zweitens am Grillgerät und drittens am Grillstoff mangelte.

C WIE CHEMIE

Stolz war die DDR auf ihre Chemieindustrie! „Plaste und Elaste aus Schkopau“ war ein bekannter Werbespruch oder „Chemie bringt Brot, Wohlstand und Schönheit“. Das Chemiedreieck zwischen Leuna/Merseburg, Bitterfeld und Wolfen war die Region, in der sich diese Industrie konzentrierte. Es war jene Gegend, in die sich kein Tourist verirrte. Sie galt als hässlich und vergiftet.

Die Grundlagen für diese Industrieregion waren bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelegt worden, aber die DDR baute erfolgreich darauf auf. In den 1960er Jahren begann der Siegeszug von Plasteprodukten, der traditionelle Materialien verdrängte und die DDR-Wirtschaft unabhängiger vom Ausland machen sollte. Haushaltsgeschirr bestand aus Plaste statt aus Keramik, Blech, Aluminium, Leder oder Glas. Holzgriffe an Bestecken wurden durch Plastegriffe ersetzt. Schüsseln und Trinkbecher aus Plaste kamen in Mode. Küchenmaschinen wie Käsereibe erhielten wenigstens das Gehäuse aus Plaste. Am Anfang oder lange noch fanden das viele schön, weil es leichter und pflegeleichter war. Andere empfanden es mit der Zeit als unästhetisch, und die Haltbarkeit war geringer. Auch Spielzeug wurde auf Plaste umgestellt. Niemand fragte damals nach den giftigen Weichmachern, die es vielleicht enthielt. Der Niedergang des traditionellen Holzspielzeugs ging damit Hand in Hand. Wir suchten für unsere Kinder bald mühsam nach guten Holzspielwaren. Auch an Werkzeugen und Maschinen machten sich Plasteteile breit. Die Griffe von Schraubendrehern wie die Lenkervorbaue an Fahrrädern waren jetzt aus Plaste. Ebenso verdrängten Kunstfasern die klassische Baumwolle. „Dederon“ (aus den Buchstaben DDR gebildet) gehörte dazu oder „Präsent 20“. Einkaufsbeutel, Küchenschürzen, Oberhemden aus Dederon oder Polyesterfasern – auch hier galt: anfangs praktisch und begehrt, weil pflegeleicht, doch bald suchten viele Menschen wieder die alten Materialien, weil die Kunstfasern für die Haut des Menschen unangenehm waren oder als unästhetisch empfunden wurden. Auch in der Bauwirtschaft fanden Plasteprodukte Einzug: Plastefliesen statt Keramikfliesen, PVC-Fußbodenbeläge statt Holzdielen, Fensterjalousien und Wandverkleidungen aus Plaste statt aus Holz, Boote aus Plaste statt aus Holz und anderes.

Dieser Siegeszug der Chemie über die Natur war kein auf die DDR beschränktes Phänomen. Es besteht weltweit noch heute und hat inzwischen etwas mit dem Weltmarkt zu tun, hat sich sogar noch verstärkt. Aber in der DDR wurde er politisiert und ideologisiert und als „Fortschritt des Sozialismus“ instrumentalisiert. Das Staatsmonopol über die gesamte Warenwirtschaft hatte zur Folge, dass sich der Kunde nicht zwischen Produkten aus Natur oder Chemie entscheiden, sondern nur das kaufen konnte, was die Mangelwirtschaft überhaupt anbot. Natürlich gab es gute, preiswerte und wirksame Arzneimittel aus Chemie, und nicht alles ist schlecht, was aus Plaste besteht. Aber typisch für die DDR war der Ersatz des guten alten handwerklich Gefertigten durch das industriell minderwertig Hergestellte, die Verdrängung von Qualität durch ständiges Einsparen und nicht zuletzt der Verlust des Schönen. Die politische Ursache dafür war die wirtschaftliche Zerstörung des Mittelstandes.

Den Namen „Chemie“ trugen etliche Fußballmannschaften der DDR. „BSG Chemie Böhlen“ klang ja noch erträglich, vergleichbar wären Namen wie „Braunkohle Borna“ oder „Glas Jena“ gewesen.

Eine spezielle Form der Chemisierung erlebte die DDR-Landwirtschaft. Neben synthetischen Düngemitteln wurden in den Chemielabors der DDR zahlreiche Gifte entwickelt, die in großen Mengen in die Natur gebracht wurden. Felder und Obstplantagen wurden großflächig, zum Teil von Flugzeugen aus, besprüht, manchmal bis zu dreißig Mal im Jahr. Dabei gab es weder ein Maßhalten noch unabhängige Kontrollen noch eine Öffentlichkeit, die auf entsprechende Gefährdungen für Mensch und Tier hinwiesen. In der Schlussphase der DDR fand auch dieses Thema Eingang in die regimekritischen Beiträge zum Umweltschutz. Bekannt ist das Holzschutzmittel „Hylotox“, das jahrelang bedenkenlos im Handel zur Bekämpfung von Holzwürmern verkauft worden war und später heimlich aus dem Verkehr gezogen wurde.

Zu den Schwächen der DDR-Chemie gehörte das Kapitel „Farbe“. Es gab zwar Farben zu kaufen, aber ihre Farbkraft und Qualität konnten mit dem Weltniveau anderer Länder, vor allem der BRD, nicht mithalten. DDR-Farben wurden deshalb bald zum Schimpfwort, die Farblosigkeit (das Grau) der DDR wurde eines ihrer Hauptkennzeichen, und die Entwicklung der Farbfotografie in der DDR blieb hinter jenem Weltniveau chancenlos zurück. Farbfotos wie überhaupt Farbe brachte erst die Wende in unser Leben.

Im Übrigen wurde der DDR-Kunststoff wirklich „Plaste“ genannt, während er im Kapitalismus „Plastik“ hieß!