Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Meine Insel

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

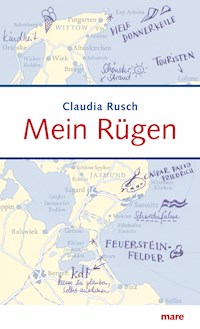

Allen Freunden, die auf Rügen Urlaub machen, leiht Claudia Rusch ihre persönliche Landkarte, auf der sie ihre Lieblingsorte an der Küste verzeichnet hat. Vom besten Strand bei Nonnevitz mit Hühnergöttern und alten Wurzeln, "die wie Geisterskelette herumliegen und nach den Röcken der kleinen Mädchen greifen, die im Schatzfieber Bernsteine suchen", über Kap Arkona, den "schönsten Platz der Welt, wo das Meer weit und das Leben voller Hoffnung ist, wo zwischen Sanddorn und Himbeerbüschen die Bienen summen und die See rauscht", bis hin zum pittoresken Südosten der Insel am Greifswalder Bodden, "der im Stillen so tut, als wäre er die offene See" – auf Claudia Ruschs Landkarte ist alles zu finden, was der Rügen-Besucher zu seinem Glück braucht. Pointiert und sehnsuchtsvoll erzählt die Autorin von Ferien bei der Oma, von Völkerverständigung auf dem Rügendamm, von Festessen mit selbsterlegten Wildschweinen, und sie verrät uns, was Theodor Fontane wirklich von Sassnitz hielt. Ihre Inselerinnerungen verknüpft Claudia Rusch mit wissenswerten Fakten und heutigen Beobachtungen, und das in gewohnt unterhaltsamer Weise.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 218

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claudia Rusch

Mein Rügen

© 2010 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Simone Hoschack, Petra Koßmann, mareverlag Hamburg

Abbildung Peter Palm, Simone Hoschack

Karte Peter Palm, Berlin

Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-361-3

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-126-8

www.mare.de

Für meine Großmutter

Inhalt

Schlussspurt auf die Insel.Stralsund und Altefähr

Gott und der Feierabend.Wo Rügen am schönsten ist

Über Bergen nach Wittow.Der Weg nach Hause

Die Ufer meiner Kindheit.Dranske und der Bug

Von Hühnergöttern, Bernsteinaugen und demGeräusch des Meeres. Wittows Nordküste

… und die Bucht singt leise mit.Kap Arkona und Umgebung

Das Glück hinter der Düne.Strandleben und FKK an der Schaabe

»Frei ist der Mensch! Frei ist die See!«Piraten auf Rügen

Die Geister der Stubnitz.An den Jasmunder Kreidefelsen

»Nach Rügen reisen heißt nach Sassnitz reisen.«Fontane, Mukran und die Feuersteinfelder

Die gute alte Zeit.Prora und die Ostseebäder

Die Romantik des Boddens.Von Mönchgut über Vilm bis Hexenbusch

Mein Haus am Meer

Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer!

Wie Sprache der Heimat rauscht mir dein Wasser,

Wie Träume der Kindheit seh ich es flimmern

Auf deinem wogenden Wellengebiet.

Heinrich Heine, Meeresgruß, 1826

Schlussspurt auf die Insel.Stralsund und Altefähr

Ehrlich gesagt erreiche ich den Rügendamm immer lange bevor Stralsund überhaupt in Sicht kommt. Ich kann gar nichts dagegen tun. Sobald die Ostseeautobahn hinter Greifswald nach Norden abzweigt, stehe ich an den Ufern meiner Kindheit. Es ist egal, was im Radio läuft, es ist egal, womit ich gerade beschäftigt bin oder wer im Wagen neben mir sitzt; wenn es um die letzten dreißig Kilometer vor Stralsund geht, habe ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr im Griff. Es reicht gerade noch für den Straßenverkehr. Brandshagen, Zarrendorf, Devin, Andershof – das alles klingt so sehr nach Zuhause, nach Ostsee und Rügen, nach Oma, Möwen und Meereskundemuseum, dass ich das breite Grinsen auf meinem Gesicht nicht unterdrücken kann. In Gedanken bläst mir der Wind schon schnaubend das Haar ins Gesicht, und die See riecht nach Salz und Heimat. Der Weg nach Stralsund wird immer mein Heimweg sein.

Dabei wohnt längst niemand mehr von früher in der alten Hansestadt, in der ich an einem stürmischen Herbsttag 1971 zur Welt kam. In einem Krankenhaus aus rotem Backstein in der Nähe des Hafens. Ich war das einzige Mädchen in drei Tagen. Die Schwestern banden mir ein rosa Schleifchen um, und meine Oma sah auf den ersten Blick drei Dinge: »Das Kind hat unsere Hüften, meine Ohren, und sie ist Linkshänderin.« Sie hat mit allem recht behalten.

Seit meine Großmutter 1990 zu uns nach Berlin zog, war ich nur noch selten in Stralsund. Immer auf der Durchreise. Meistens nach Rügen, manchmal nach Hiddensee, Schweden oder Bornholm. Aber einfach vorbei kam ich an der Stadt meiner Kindheit nie. Sosehr die Insel und die See mich lockten, ich nahm mir jedes Mal Zeit, bog die letzte Straße links vor dem Sund auf die Reiferbahn ab und machte wenigstens einen kurzen Umweg zum Großen Diebsteig. Halbe Strecke zwischen Hafen und Rügendamm.

Hier wohnte meine Großmutter. In einem Altneubau mit gelben Kachelöfen und dem Geruch von Bohnerwachs im Hausflur. Von den Fenstern ihrer Wohnung aus konnte man die Möwen füttern. Das ständige Fressen hatte die Vögel fett und unverschämt, aber nicht behäbig gemacht. Sie rasten im Sturzflug herab, schnappten sich die Kanten und würgten sie noch in der Luft hinunter. Mit ohrenbetäubendem Gekreisch fielen sie über jeden Krumen her und forderten schrill und unflätig Nachschub.

Doch seit ein Autobahnzubringer direkt auf die dreispurige Hochbrücke zur Insel führt, ist es vorbei mit meinen kleinen Ausflügen in die Frankenvorstadt, denn die neue Brücke rauscht über Stralsund einfach hinweg. Abfahrt, zack und Rügen. So schnell geht das jetzt. Nächster Halt Altefähr.

In meiner Kindheit waren die Wege auf die Insel langsamer. Für Menschen wie für Fahrzeuge. In den Sommermonaten stand man auf dem Rügendamm ständig im Stau. Fußgänger und Fahrradfahrer zogen auf ihrer Spur gemütlich an den eingekeilten Autos vorbei, die sich nur meterweise vorwärtsbewegen konnten. Wenn überhaupt.

Zwischen Trabis, Ladas und Wartburgs klemmten immer auch ein paar Volvos mit schwedischen Kennzeichen. Sie waren unterwegs nach Sassnitz, um sich dort im Fährhafen nach Trelleborg einzuschiffen.

Die ewigen Staus auf dem Rügendamm und vor allem die steten Wartezeiten an der Ziegelgrabenbrücke beförderten, was eigentlich äußerst unerwünscht war: privaten Kontakt zwischen Transitreisenden und Einheimischen. Je länger die Klappbrücke oben war, desto schneller kamen die Menschen ins Gespräch, wenn sie aus ihren Autos stiegen, um eine zu rauchen, sich die Beine zu vertreten – oder sich zu unterhalten.

Als ich fünfzehn Jahre nach der Wende in Lund aus meinem ersten Buch las, in dem ich vom Rügendamm, von den Schiffen in Sassnitz und meiner Sehnsucht erzähle, hat der halbe Saal leise geschluchzt. Im ersten Augenblick überraschten mich diese starken Emotionen, aber dann verstand ich. Natürlich. Lund liegt in Schonen. Südschweden. Meine Zuhörer kannten alle die Verbindung über die Insel, kannten die geöffnete Klappbrücke von Stralsund, die Autoschlangen, die Fähre nach Trelleborg und das Meer zwischen uns. Sie waren es gewesen, die mit uns auf dem Rügendamm jahrelang im Stau gestanden hatten. Diese unerwartete, späte Wiederbegegnung hat auch mich sehr berührt.

Die neue Strelasundquerung hat das Stauproblem gelöst. Doch während oben der Verkehr nach Rügen jetzt ungehindert fließt, unterbricht die Ziegelgrabenbrücke unten nach wie vor in regelmäßigen Abständen das Durchkommen. Es geht gar nicht anders.

Die Ziegelgrabenbrücke verbindet das Festland mit dem Dänholm, einer kleinen, vorgelagerten Insel, von wo dann der eigentliche Rügendamm auf die andere Seite führt. Weil zwischen Meer und Bodden kreuzende Segelboote mit hohen Masten nicht darunter hindurchpassen, wurde über dem Ziegelgraben eine imposante Klappkonstruktion aus Eisen gebaut. Mit Schrauben, so groß wie Suppentassen. Sie öffnete sich mehrmals täglich. Für Kinder und Erwachsene war es stets ein kleines Spektakel, wenn die Sicherungsschranken der Ziegelgrabenbrücke heruntergingen, sich plötzlich die Fahrbahn teilte und in die Luft schwang. Manchmal, wenn meine Großmutter ihre Ruhe haben wollte und bei uns im Hof nichts los war, gab sie mir zwanzig Pfennig für eine Zuckerschnecke und schickte mich zur Brücke. Sie wusste, dass dort für mich keine Gefahr bestand. Mit offenem Mund, aus dem vermutlich die Reste der Zuckerschnecke krümelten, beobachtete ich bewegungslos und fasziniert, wie die Tragwerke sich hoben, die Segelschiffe durchließen und sich dann wieder senkten. Die Motoren der wartenden Autos wurden jedes Mal schon ungeduldig gezündet, bevor die Brücke sich richtig geschlossen hatte. Auch mein Vater tat das. Ich habe mir das nie angewöhnt. Ich mag das Warten an der offenen Ziegelgrabenbrücke.

Manchmal holte ich Oma dort ab, wenn sie mit ihrem Fahrrad von der Arbeit in der Kaserne auf dem Dänholm kam. Sie war Sachbearbeiterin in der Seezeichenprüfstelle beim Seehydrographischen Dienst, der in einem Land, in dem die gesamte Küste schwer bewachtes Grenzgewässer war, natürlich der Marine unterstand.

Ich war ein sehr selbstständiges Kind und bewegte mich früh alleine in Städten. Deshalb zwang meine vorsichtige Großmutter mich schon im zarten Alter von sechs Jahren, den Namen ihrer Arbeitsstelle fehlerfrei aufzusagen, damit sie sicher war, dass ich korrekt beauskunften konnte, falls mich die Polizei omalos aufgreifen oder sie selbst unerwartet einem Unfall erliegen sollte. Aus einer streng preußisch-protestantischen Familie stammend, hatte sie volles Vertrauen in die Behörden und deren Fähigkeit, mich im Zweifel zu meiner Mutter im fernen Berlin zurückzubringen.

»Seehydrographischer Dienst« war ein echter Brocken und mein erstes Fremdwort – als meine Mutter sich kurz nach meiner Einschulung mit einem cholerischen, klein gewachsenen Philosophen namens Hansi einließ, stieß ich diesbezüglich jedoch an meine Grenzen. »Seehydrographischer Dienst« hatte ich geschafft, an »Philosoph« scheiterte ich. Ich vertat mich jedes Mal und sagte »Fiesoloof«. Erst aus heutiger Sicht ist klar, wie treffend das den Mann charakterisierte.

Obwohl ich auf der alten Ziegelgrabenbrücke und dem Rügendamm Schiffen nachschauend, Möwen fütternd und Oma erwartend ein Drittel all meiner Ferien verbracht habe – und zwar genau das Drittel, welches ich nicht in den Sundlichtspielen auf dem Frankendamm bei DEFA-Märchenfilmen oder irgendwo am Wasser saß –, benutzten Oma und ich die Brücke nur selten, wenn wir nach Rügen hinüberwollten. Stattdessen nahmen wir meistens den Dampfer. Vom Stralsunder Hafen setzten stündlich Fähren auf die Insel über. Mir gefiel das gut. Wenn die Schiffe der Weißen Flotte richtig Fahrt aufnahmen, dann fühlte es sich fast an, als sei der Bodden schon das offene Meer.

Erst als ich später ein kleines grünes Klappfahrrad in Stralsund hatte, fuhren wir häufiger über den Rügendamm. Die letzten hundert Meter ging es steil bergab, und ich war empört, dass meine Großmutter jedes Mal den Schlussspurt auf die Insel gewann. Ich hatte noch keine Ahnung von den Gesetzen der Schwerkraft. Sie schon, stemmte aber trotzdem siegesbewusst die Hände in die Hüften und sagte: »Da staunste, Jungfer, wie fit deine alte, gebrechliche Großmutter noch ist?!« Sie war damals Anfang fünfzig.

Am Ende der Brücke führte rechts eine Landstraße in Richtung Poseritz, scharf links ging es nach Altefähr. Der kleine Fischerort trägt es schon im Namen; die Fähre über den Strelasund ist die älteste Verbindung zwischen dem Festland und Rügen. Fast tausend Jahre lang war sie die einzige. Manchmal ist zu lesen, der Rügendamm sei im Zuge der KdF-Bewegung gebaut worden, um den zu erwartenden Besucherstrom nach Prora zu sichern. Aber das ist Unfug. Konkrete Pläne für eine stabile Sundquerung hatten bereits die Schweden Anfang des 19. Jahrhunderts. Seit der Schienenverkehr in Richtung Insel so enorm gestiegen war, dass in den 1880er-Jahren von Stralsund nach Altefähr mittels Eisenbahnfährschiffen angeschlossen werden musste, wurde der Bau einer Brücke nach Rügen allmählich unerlässlich. Das Großprojekt scheiterte immer wieder an verschiedenen, vorwiegend finanziellen Hürden. Erst im August 1931 konnte endlich der Grundstein für den Rügendamm gelegt werden. Da war an »Kraft durch Freude« noch nicht zu denken, auch wenn die Existenz der Brücke später diesem Vorhaben durchaus entgegenkam.

Stralsund und Altefähr sind von jeher eng miteinander verbunden. Über den kleinen Hafen des Ortes erreichten nicht nur Urlauber Rügen, sondern auch Handelswaren aller Art, Fuhrwerke, später die Waggons der Deutschen Reichsbahn. Ende der 1920er-Jahre, als der Bau einer Brücke längst dringend überfällig war, fuhren jährlich schon knapp 190 000 Menschen auf Schiffen von Stralsund nach Altefähr und zurück. Wenn Stralsund das Tor zu Rügen ist, dann war Altefähr jahrhundertelang die Haustür der Insel.

In der Wohnung meiner Oma im Großen Diebsteig, der zu DDR-Zeiten Philipp-Müller-Straße hieß, hing der Druck eines sehr alten Kupferstichs von Matthäus Merian dem Älteren, den ihr die Kollegen zu irgendeinem Jubiläum geschenkt hatten. Wenn man genau hinschaut, dann ist sogar auf dieser berühmten historischen Stadtansicht Stralsunds aus dem Jahr 1640 die Symbiose zwischen Altefähr und Stralsund zu erkennen. Merian hat sich ein bisschen mit den Perspektiven vertan, und auch die Berghöhe, an deren Buschwerk vorbei der Künstler auf die Stadt hinunterschaut, wird man im norddeutschen Flachland wohl lange suchen müssen, aber er hat sich doch die Mühe gemacht, Altefähr mit ins Bild zu nehmen. Merian nennt es, der damaligen Schreibweise nach, »Olde Fehr«.

Es sind ein paar Häuser zu erkennen, einzelne Bäume, eine kleine Wehrfeste auf einem Hügel, die Dorfkirche und ein weit, weit ins Wasser reichender Anlegesteg. Er misst die doppelte Länge des Kirchturms. Als würde Altefähr der Hansestadt helfend eine Hand über den Sund entgegenstrecken.

Erst die Eröffnung des Rügendamms 1936 hat das Dorf seiner uralten, wichtigen Landefunktion für die Insel enthoben.

Nachdem der Fährverkehr daraufhin über zwanzig Jahre lang ganz zum Erliegen gekommen war, wurde 1957 die Linie in kleinem Rahmen als eine Art Naherholungszubringer für Sommerausflügler wieder eingerichtet. Das erste Schiff dafür finanzierten die Stralsunder Bürger aus Spendengeldern selbst. Sie fuhren traditionell gern nach Altefähr, nicht zuletzt, weil es dort früher einen richtigen Badestrand gab.

In den Jahren nach der Wende ist der kleine Hafen für Segler ausgebaut worden. Wo früher die Stralsunder Kinder mit Eimern und Förmchen im Sand saßen, ist jetzt alles befestigt und eine Promenade entstanden. Der Strand mit seinem seichten Ufer ist verschwunden.

Doch das Beste an Altefähr wird immer da sein. Unverbaubar. Denn obwohl der Ort selbst sehr malerisch ist, mit seinem Kopfsteinpflaster, den strohgedeckten Häusern und der innen wie außen sehr schönen Seefahrerkirche St. Nikolai aus dem 15. Jahrhundert, ist das eigentliche Erlebnis doch zweifellos der Blick über den Bodden.

Der Blick auf Stralsund, die Stadt am Meer.

Nirgendwo ist die Silhouette der ehrwürdigen, einst so mächtigen Hanseatin imposanter. Wer von Altefähr aus gesehen hat, wie die roten Backsteinfassaden Stralsunds in der Abendsonne glühen, der versteht sofort, warum sie 2002 ins Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde.

Meine Großmutter liebte diesen Anblick über alles. Er war einer der Gründe, warum sie so gerne und oft nach Altefähr fuhr. Sie war keine große Baderin, und um entspannt in der Sonne zu dösen, reichte ihr die Campingliege im Hof. Doch die Freude, von der anderen Sundseite auf Stralsund zu schauen, verblasste für sie auch nach Jahrzehnten nicht. Manchmal, wenn wir beide auf einer Decke am Strand von Altefähr saßen und ich an einer Klappstulle kaute, die sie mir in die Hand gedrückt hatte, sagte sie: »Was hab ich für ein Glück, dass ich hier wohne! Welche Stadt ist schon so schön wie Stralsund?«

Sie lebte gerne dort und hatte den Tausch gegen Breslau akzeptiert. Vielleicht war es auch nur die beste Alternative, und sie hat Schlesien mehr vermisst, als sie zugeben wollte.

Ich glaube nicht, dass meine Oma ihre Heimat südlich des Katzengebirges zwischen Ohle und Oder verlassen hätte, wenn sie nicht durch den Krieg dazu gezwungen worden wäre. Genau weiß ich es nicht. Sie hat nie darüber geredet. Über solche Dinge sprach sie nicht. Sie erzählte lieber Witze.

Stralsund musste sie sich nicht schönlachen. Die Stadt und die See mochte sie wirklich. Obwohl sie selbst an einem Ort fernab der Küste geboren und aufgewachsen war, hat mich meine Großmutter fester mit dem Meer verbunden als jeder andere Mensch. Sie schwärmte oft von Wind, Wasser, Möwen – und von den hübschen Matrosen, die überall in der Stadt herumliefen. Sie nannte die Jungs mit den lustig wippenden, blauen Bändern an ihren weißen Mützen »Mollis«, wie man es früher tat, und wenn sie gut gelaunt war, pfiff sie ihnen manchmal hinterher. Auch noch, als sie längst über sechzig war.

Die neue Rügenbrücke hat sie nicht mehr kennengelernt. Die Bauarbeiten begannen 2004. Da war meine Großmutter schon schwer krank. Ein Jahr vor der feierlichen Eröffnung starb sie.

Als ich das erste Mal über die neue Brücke auf die Insel fuhr, nahm ich in einem Impuls die Abfahrt nach Altefähr, stellte meinen Wagen am Hafen ab und ging nach vorne ans Wasser.

Dort stand ich, rauchte nacheinander drei Zigaretten und sah hinüber.

Gott und der Feierabend.Wo Rügen am schönsten ist

Obwohl Altefähr der erste Ort auf Rügen ist, gehört er auf meiner inneren Landkarte noch zu Stralsund. Das hat einerseits natürlich mit den Erinnerungen an meine Großmutter zu tun, andererseits aber mit dem Umstand, dass mein Weg auf die Insel nie über Altefähr führte. Weder als wir auf Rügen lebten noch später in den Ferien, die ich oft bei Freunden in Wiek oder meinem Vater in Dranske verbrachte. Der Bus nach Bergen, von wo wir in Richtung Wittow im Norden weiterfuhren, ließ Altefähr genauso links liegen wie der Zug. Es gab zwar einen Bahnhof namens Altefähr, dieser aber befand sich direkt am Fuß des Rügendamms und so sehr abseits auf weiter Flur, dass die Häuser des Ortes von dort nicht zu sehen waren. Hätte meine Großmutter mit mir nicht regelmäßig Ausflüge nach Altefähr unternommen, wäre ich wahrscheinlich bis heute nicht dort gewesen.

Das klingt absurder, als es ist. Es gibt sehr viele Orte auf Rügen, an denen ich nie war. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich vor langer Zeit von dort weggezogen bin. Die Leute machen sich da oft Illusionen. Sie wissen zwar, dass sie es mit der größten Insel Deutschlands zu tun haben, übersehen jedoch, dass die Betonung dabei auf »größte« und nicht auf »Insel« liegt. Man kann auf Rügen von einem Teil zum anderen, etwa von Dranske nach Thiessow, ohne Weiteres siebzig bis achtzig Minuten im Auto unterwegs sein … Die wenigsten Rüganer sind mit der ganzen Insel vertraut. Dafür ist Rügen einfach nicht übersichtlich genug.

Man muss schon ein passionierter Heimatforscher sein, um sich in jeder Ecke richtig auszukennen, denn die Insel hat eine Gesamtausdehnung von knapp tausend Quadratkilometern. Das ist zwar weniger als ein Drittel von Gotland, entspricht aber immerhin den Flächen der Freien Hansestädte Hamburg und Bremen zusammen. Oder friesisch gerechnet dem Zehnfachen von Sylt.

Man darf sich indes keine kompakte Landmasse vorstellen. Rügens tausend Quadratkilometer verteilen sich neben dem Inselkern auf Halbinseln, Haken, Kaps, Landzungen, Nehrungen und kleine bis winzige Nebeninseln. Die gesamte Küste ist außerordentlich zerfurcht von Buchten, Wieken und Bodden. Das ist der Grund, warum der Fremdenverkehr großspurig damit werben kann, dass man auf Rügen nirgendwo mehr als sechs Kilometer vom nächsten Wasser entfernt ist. Aber Vorsicht: Nur der Uneingeweihte lässt sich von diesem Satz suggerieren, es handle sich dabei stets um das offene Meer. Gerade im Inselkern sind damit die zahlreichen Bodden gemeint, allen voran der Große und der Kleine Jasmunder, welche Rügen in diese vielen Einzelteile zerlegen und der Insel eine beachtliche Küstenlänge von 574 Kilometern bescheren. Das ist mehr als die gesamte restliche Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns.

Die drei wichtigsten Halbinseln Rügens sind Wittow im Nordwesten, Jasmund im Nordosten und Mönchgut im Südosten. Wer die Rügener Standards gesehen haben will, muss sie alle drei besuchen: Wittow wegen Kap Arkona, Jasmund wegen der Kreidefelsen und Mönchgut wegen sanfter Hügel an malerischer Boddenlandschaft.

Kleinere, nicht weniger idyllische Halbinseln Rügens sind Zudar im Süden, Lebbin und Liddow, Lieschow vor Ummanz, Drigge im Strelasund oder Pulitz im Kleinen Jasmunder Bodden.

Außerdem gibt es fast überall Landzungen, die auch weit ins Wasser ragen, sich von Halbinseln aber durch die Breite ihrer Festlandverbindung unterscheiden. Die bekanntesten sind der Bug bei Dranske, der Reddevitzer Höft und die beiden Zicker auf Mönchgut.

Die drei größten Nebeninseln Rügens sind: Ummanz im Westen, das legendäre Bonzenparadies Vilm im Süden und Öhe vor Schaprode. Die meisten anderen Eilande sind Vogelschutzgebiete und unbewohnt, wie Liebitz im Kubitzer Bodden, Heuwiese vor Ummanz, Tollow in der Maltziener Wiek vor dem Zudar, Liebes, Mährens, Wührens und Urkevitz (wohin von Ummanz eine Brücke führt, das aber trotzdem nicht unbefugt betreten werden darf) im Varbelvitzer Bodden.

Die Insel Hiddensee dagegen ist kein geografischer Nebenschauplatz Rügens, sondern zählt extra. Administrativ gehört die westlich gelegene Insel zwar zum Landkreis Rügen dazu, ist jedoch kulturell und landschaftlich ein eigener Raum.

Mittlerweile wird seine Gebietsunabhängigkeit allerdings nur noch künstlich aufrechterhalten, denn ließe man der Natur ihren Lauf, wäre Hiddensee durch starke Anlandung längst am Buger Haken an Rügen herangewachsen. Die ausgebaggerten Fahrrinnen um Hiddensee herum kann man auf Satellitenbildern erschreckend gut erkennen. Wie Kanäle ziehen sie eine Spur durch das fast versandete, seichte Wasser im Süden und Norden der Insel.

Das, was da im Vitter Bodden und vor Barhöft angespült wird, hat sich das Meer anderswo geholt. Meistens an den Steilküsten. Wie auf allen Ostseeinseln ist die beständige Küstenerosion auch auf Rügen ein erhebliches Problem. Mit den üblichen Uferschutzmaßnahmen wird versucht, dem Landverlust beizukommen, doch ganz verhindern kann man ihn nicht. Rügens Küste ist in Bewegung. Unser kleines baltisches Brackmeer, von den großen Ozeanen zu Unrecht gerne ein wenig belächelt, zeigt hier seine ganze Kraft. Die Kreidefelsen etwa verlieren durch Brandung und Stürme jährlich circa zwanzig Zentimeter. Das Abbrechen ganzer tonnenschwerer Gesteinsformationen nicht mitgerechnet. Wenn man bedenkt, dass diese Ablagerungen aus Kalk und Muscheln einst für das Anwachsen nur eines halben Millimeters ein komplettes Jahr benötigt haben, dann wird klar, mit welcher Zerstörungswut die See vorgeht.

Die Insel selbst sieht diese Entwicklung entspannter als wir Menschen. Sie ist das gewohnt. Wie gewonnen, so zerronnen. Der Wasserspiegel der Ostsee hat sich in den vergangenen Jahrtausenden mehrfach gehoben und gesenkt, er hat Flussläufe ertränkt, Täler geflutet und Dünen in Moore verwandelt. Die See hat Land überschwemmt und Land freigegeben. Rügen in seiner jetzigen Form hat sich erst in den letzten 12 000 Jahren herausgebildet. Von der Kreidehochebene, zu der die Insel ursprünglich gehörte, sind nach Verwerfung und Verwitterung durch die Naturgewalten heute lediglich Rügen und sein dänischer Zwilling Møn übrig. Der Rest der weißen Pracht liegt zerrieben und zerbrochen auf dem Grund des Meeres.

Die lokale Sagenwelt hat für die Entstehung der Insel natürlich eine ganz andere Erklärung. Gott hat Rügen geschaffen – und nicht irgendwann, sondern als letzte Amtshandlung am Ende des (nach Moses) entscheidenden dritten Tages. Und zwar in einem Akt göttlicher Resteverwertung.

Ich liebe diese Sage, denn sie ist absurd, komisch und vermessen zugleich. Ein Kleinod plattdeutschen Seemannsgarns: »As uns’ Herrgott de Welt schaffen dehd un all binah dormit farig wir, stunn He avends so kort vör Sünnenunnergang up Bornholm un keek von hier nah de pommersche Küst röwer. Bi Em leg de Murerkell un de grote Moll, in de öwer man blot noch’n lütt bäten Ird öwrig wir, denn He harr all den ganzen Dag arbeit’t.«

Nach einem anstrengenden Arbeitstag also steht Gott kurz vor Sonnenuntergang auf der Insel Bornholm und schaut zum pommerschen Festland hinüber. Neben sich Seine Maurerkelle und die letzten Reste Erde im Eimerchen. Weil Er sie nicht verkommen lassen will und Ihm die Küste noch etwas kahl erscheint, holt Er kurzerhand aus, zielt, und der Schaufelinhalt landet in zwei Portionen vor Pommern im Wasser. Platsch, Inselkern, klatsch, Halbinseln. Die Unebenheit seines finalen Werkes entgeht Ihm durchaus nicht, aber Gott hat keine Lust mehr, weiterzumachen. So sagt Er sich: »Nu is Fierabend un nu lat’t man so wesen, as’t is’t.«

Tja. Un jüstso blievt’t denn man ook.

Das ist die großartigste, lebensnahste und unprätentiöseste Auslegung der Genesis, die ich je gehört habe. Gott und der Feierabend. In Maurermontur auf Bornholm. Fix und fertig. Da soll noch mal einer behaupten, wir Norddeutschen hätten keinen Humor!

Ob es nun Gott, die Tektonik oder beide zusammen waren, ein Meisterwerk ist Rügen in jedem Fall. Denn die Insel ist nicht nur ungewöhnlich zerklüftet, sie hat auch sehr unterschiedliche Landschaften und Küstenabschnitte. Die grobe Einteilung in hohen, rauen Norden, flachbuchtigen, lieblichen Süden und leicht gewellte, der Grundmoräne Mecklenburgs ähnliche Ackerstruktur in der Mitte geht an der außergewöhnlichen Vielfalt Rügens völlig vorbei.

Wie unterschiedlich es in den einzelnen Gegenden aussieht, merkt man auch daran, dass sich Feriendomizile der Insel in ihren Reiseprospekten, auf ihren Internetseiten oder Werbeflyern auffällig oft mit dem Prädikat »Urlaub, wo Rügen am schönsten ist« schmücken. Mönchgut nimmt den Titel der Miss Rügen für sich ebenso in Anspruch wie Kap Arkona, die Kreidefelsen der Stubbenkammer, die feinsandige Schaabe, die in altem Glanz auferstandenen Ostseebäder, die schilfumwucherten, stillen Ufer der beiden Jasmunder Bodden, das einsame Liddow, die wilden, weiten Strände Wittows, Lauterbach mit seinem schicken Jachthafen und dem berühmten Räucherschiff Berta, das ministerratsbefreite Vilm, die verträumte Gegend um Wreechen und Neukamp, der Stein gewordene Größenwahn von Prora, die »Weiße Stadt« Putbus, das friedliche Ummanz und so weiter.

Der Witz daran ist: Sie haben alle recht. Rügen ist überall am schönsten. Weil Rügen überall anders ist.

Der große Formenreichtum der Insel kann den Erstbesucher, der einen Überblick schätzt, bevor er bucht, schon mal überfordern. Doch zumindest was die abwechslungsreiche Küstenstruktur angeht, ist hier vergleichsweise leicht Abhilfe zu schaffen. Nämlich mittels einer Inselumrundung. Zum Beispiel in der Saison einmal wöchentlich auf dem hübschesten Ausflugsschiff, mit dem ich jemals gefahren bin: der MS Marco Polo. Sie ist sogar hochseetauglich, eine Qualifikation, die für »Rund um Rügen« eigentlich nicht nötig wäre. Obwohl manche Segler sagen, man solle die Flachwasser vor der Insel nicht unterschätzen. Wenn sie ungünstig mit den Windverhältnissen kooperieren, können sie durchaus bösartig sein.

Aus eigener Erfahrung kann ich das nicht bestätigen, denn ich bin leider bis heute noch nicht um Rügen herum gesegelt. Als ein geplanter Inseltörn mit Freunden vor einigen Jahren ausfallen musste, habe ich mich dafür mit der zehnstündigen Tour auf der Marco Polo entschädigt. Einmal im Uhrzeigersinn um die Insel. Das war auch sehr schön.

Zumal an diesem Junitag außerhalb der Ferienzeiten nur wenige Passagiere an Bord waren. In erster Linie Paare mittleren Alters in Partnerlookwindjacken, wie man sie um diese Jahreszeit überall an der Küste trifft. Der Farbtrend lag in dem Frühsommer bei Rot-Schwarz. Was mir etwas peinlich war, denn ich trug zwar ebenfalls eine rot-schwarze Windjacke, wirkte darin aber irgendwie unachtsam, weil ich keinen identisch gekleideten Partner dabeihatte. Als sei der mir samt passender Windjacke unterwegs verloren gegangen. Aus purer Nachlässigkeit.

Dabei gehörte der heimtückische Anorak nicht mal mir selbst. Ich hatte ihn nur von meiner Mutter geliehen, und ich schwöre, mein Vater besitzt kein Pendant!

Mit Partnerlookpaaren kommt man auch als halbe Jacke immer schnell ins Gespräch. Sie sind meist sehr nett und aufgeschlossen. Sobald sie herausgefunden haben, dass ich ursprünglich von Rügen stamme, stellen sie jedes Mal die gleiche Frage: Wo sollte man auf der Insel am besten Urlaub machen?

Das ist nicht pauschal zu beantworten, denn man kann ohne Weiteres ganz Rügen schön finden, aber nicht überall gleichzeitig seine Ferien verbringen. Deswegen antworte ich normalerweise mit einer Gegenfrage: Was gefällt Ihnen denn? Man könnte auch fragen: Was suchen Sie? Oder: In welcher Stimmung sind Sie?

Ruhe. Geselligkeit. Rückzug. Remmidemmi. Naturerscheinungen. Architektur. Aktivurlaub. Entspannung. Wassersport. Reitsport. Radsport. Angelsport. Wandern. Baden. Lesen. Vergangenheit. Gegenwart. Zeltplatzromantik. DDR-Charme. Lauben. Reetdachhäuser. Vornehme Hotels. Windgeschützt oder sturmgebeutelt. Handwerk. Kunst. Technik. Fossilien. Feuersteine. Findlinge. Fischerei. Kaiserliche Marine. Wehrmacht. NVA. Große Schiffe. U-Boote. Kutter. Kähne. Seeluft. Landluft. Waldluft. Wiesen. Heide. Forst. Weite Flur oder offene Ostsee. Steilufer. Flachufer. Schrägufer. Sandstrände. Steinstrände. Blockstrände. Meer. Bodden. Süßwasserseen. Sonnenaufgänge. Sonnenuntergänge. Frühling, Sommer, Herbst und Winter …

Auf Rügen findet jeder, was er sucht. Nur nicht alles am selben Ort. Sondern verteilt auf 100 000 Hektar reinster Herrlichkeit. Da liegt der Gedanke an Gott dann doch wieder nah.

Nicht nur Rügens Küste variiert zwischen Nord und Süd, Ost und West, auch das Wetter kann sehr unterschiedlich sein. Wenn es in Sassnitz regnet, ist das kein Grund, in Nonnevitz nicht bei fröhlichstem Sonnenschein zu baden oder im Bodden zu surfen.

Die Schiffstour demonstrierte das in allen Facetten. Im Osten der Insel war das Wetter scheußlich. Nach sintflutartigen Regengüssen zwischen Binz und Baabe kam ab Göhren so starker Nebel auf, dass vom Süden der Insel bis kurz vor Drigge gar nichts mehr zu sehen war. Zeitweilig erkannte man kaum die eigene Hand vor Augen.