Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Träumen, Erfinden, Erinnern: Ein großer Roman über eine kleine Frau Ich habe meine Großmutter gekannt, aber ich wusste nicht, dass sie es war. Linda, Übersetzerin aus dem Persischen, lässt sich gern von ihren Träumen lenken, und so findet sie sich eines Tages in Lüneburg wieder: Dort lebte ihre kaum gekannte Großmutter Ida unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, geflohen aus Oberschlesien, verwitwet, mit fünf Kindern. Knapp eineinhalb Meter groß, arbeitete sie für »Direktor des englischen Kinos«. Dieser Halbsatz entzündet Lindas Phantasie, und schon ist sie mitten in der Zeit der britischen Besatzung, von 1945 bis 1949: Ida verliert ihren Mann, Ida schrubbt Wäsche für die Tommys, und Ida begegnet Mr. Thursday. Sie fängt bei ihm im »Astra Cinema« an und merkt vor lauter Begeisterung für die Filme kaum, dass er sich in sie verliebt … Das Kino wird zum Gegenbild für die raue Wirklichkeit, durch die Ida und ihre kleine Rasselbande sich als »Flüchter« durchboxen, mit Einfallsreichtum, der Kraft der Träume und der Liebe, die sie verbindet. Indem Linda aus Sehnsucht nach der Großmutter, die sie nicht hatte, zu deren Erzählerin wird, verändert sie sich selbst – und erzählt noch dazu die Geschichte einer ganzen Epoche.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 572

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

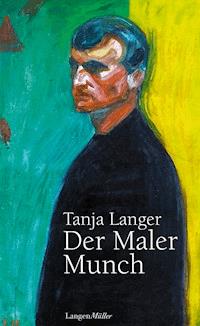

TANJA LANGER, geb. 1962 in Wiesbaden, studierte Vergleichende Literaturwissenschaften, Politologie, Kunstgeschichte und Philosophie in München, Paris und Berlin. Sie inszenierte zahlreiche Theaterstücke, publizierte in großen Tageszeitungen und veröffentlichte Erzählungen, Hörspiele und Romane, zuletzt »Der Tag ist hell, ich schreibe dir« (2012, als Hörbuch mit Eva Mattes 2019) und »Der Maler Munch« (2013). Sie schreibt für bildende Künstler und Neue Musik, u. a. das Libretto für die Oper »Kleist« von Rainer Rubbert (2008). 2016 gründete sie den Bübül Verlag Berlin. Sie lebt in Berlin.

»… eine aufregende und avancierte Autorin mit Gespür für politisch-gesellschaftliche Umbrüche, die sie immer auch aus privater Sicht zu spiegeln weiß …«

VOLKER HEIGENMOOSER, LITERATURKRITIK.DE

Für Noam, mein erstes Enkelkind,Tante Jutta, die mir ihre Erinnerungen schenkte,und Cornelia Sailer, meine Freundin,die dieses Buch unbedingt lesen wollte

Groß ist die Kraft der Erinnerung, die Orten innewohnt.

CICERO

Nichts ist so groß wie die Energie der Träume.

KARL VALENTIN

Der Mensch kam auf die Welt, man hat ihn nicht gefragt, man wird ihn auch nicht fragen, wenn man ihn verjagt.

OMAR-I-CHAYYAM

I

Es war einmal

1

WER SPRICHT?

Es war einmal und es war einmal nicht, so beginnen viele persische Märchen.

Es war einmal ein uneheliches Kind und es war keines, so beginnt diese Geschichte. Es war in einer Ehe aufgewachsen und in einer Ehe gezeugt und zugleich wiederum nicht, genau genommen in einer ehelichen Wohnung auf einem ehelichen Teppich, einem Perserteppich, wie man damals stolz sagte, dunkelblau mit langschnäbeligen Vögeln und einem phantastisch verschlungenen Blumenmuster. Auch wenn er vielleicht kein außerordentlich kostbares Exemplar aus Isfahan war, dafür aber umso geeigneter für jenes sorglose Schweben, wie auf einer Insel aus Tausendundeiner Nacht, das Schweben einer jungen, verheirateten, schönen Frau und eines der ehelichen Wohnung benachbarten, stürmischen jungen Mannes, der dann nicht der dem Kind offiziell zuerkannte eheliche Vater wurde, sondern der fortgeschickte, geheime, vermutlich weiterhin geliebte, wenn auch umso heftiger verdrängte; so lange verborgen, bis der andere, von der Ehe aus dem Kind zugewiesene und durchaus liebevoll zugewandte, Vater starb. Als hätte er, der Vater, der das Kind großzog, sich davongemacht, um dem anderen, zum Perserteppich gehörenden Vater zu ermöglichen, noch einmal für ein kleines, absehbares, irdisches Momentchen den Platz an der Seite der nunmehr aus der Ehe verwitweten, von ihm schon immer geliebten und niemals vergessenen Frau zu finden, was er denn auch tat.

Oh, der Perserteppich!

Oh, dieses Schnäbeln, Turteln, Schwänzeln auf dem weichen, blauen Teppich!

Oh, diese langen Schwanzfedern all der zauberhaften, eleganten, unbekannten Vögelchen und Blumenranken aus Fars und Kashan, aus Täbris und aus Isfahan! Wie sie dufteten, in dieser Liebesstunde, wie sie ihre Kelche bogen und schwangen!

Das Kind dieser drei Liebenden bin ich. Und ich bin die Erzählerin.

2

ZYPERN

Ich habe meine Großmutter gekannt, aber ich wusste nicht, dass sie es war. Heute Nacht habe ich von ihr geträumt, und zwar genau diesen Satz.

Mit dem Träumen und mir ist das so eine Sache. Ich habe schon immer viel geträumt, und als Kind konnte ich nicht unterscheiden, ob ich etwas nun geträumt hatte oder nicht. Das Träumen war ganz nah am Sich-Ausdenken, so dass ich es in der Erinnerung natürlich auch noch durcheinander bringe. So behauptete ich im Kindergarten, wir hätten die ersten drei Jahre meines Lebens in New York gelebt. In New York spielte meine Lieblingsserie, Lieber Onkel Bill und dort lebte besagte Mrs. Beasley. Mrs. Beasley war die Puppe des kleinen Mädchens Buffy, das die Heldin der Serie war. Sie wohnte mit ihrem alleinerziehenden Onkel-Papa, dessen Schwester samt Mann verunglückt war, in einem Hochhaus mit Müllschlucker. Da ich das alles so plastisch wiedergeben konnte, zweifelte die Kindergärtnerin keine Sekunde daran, dass es stimmte, und sprach meinen Vater eines Tages an, das ist ja toll, dass Sie mal in Amerika gelebt haben, sagte sie, das müssen Sie mir mal erzählen! Mein Vater stutzte, wollte schon ansetzen, ich habe nur bei den Amerikanern gearbeitet, da fiel sein Blick auf mich. Ich sah ihn mit großen, unschuldigen Augen an und wartete, was geschah. How do you do, sagte ich freundlich, und morning, Ma’m, das hatte ich bei einem der besten Freunde meines Vaters aufgeschnappt, und mein Vater verabschiedete sich ohne Umstände und zog mich zu unserem Auto, mit dem er mich immer vom Kindergarten abholte. Das nächste Mal gibt’s eins auf die Löffel, sagte er, aber musste dabei so grinsen, dass klar war, dass das mit den Löffeln wieder nur ein Wortspiel war. Mein Papa und ich liebten solche Wortspiele.

Ich war ein lebhaftes, aber durchweg freundliches Kind, so dass man mir leicht verzieh. Meine Mutter sah mir nur etwas prüfend in die großen wasserblauen Augen und schüttelte den Kopf, wenn ich mal wieder ein bisschen was verwechselt hatte, mein Vater strich mir über das dünne, leicht rötlich schimmernde blonde Haar und mein Großvater tätschelte mir die helle Haut mit den vielen Sommersprossen, und alles war in Ordnung. Als ich in die Schule ging, träumte ich einmal, meine Lehrerin hätte einen Autounfall, und als Frau Hasseldorf in der ersten Stunde nicht kam, sondern der Direktor, hob ich nur kurz den Kopf und sagte, bevor er überhaupt dazu ansetzen konnte: Ich hoffe, der Aufprall war nicht zu schlimm. Von einer Freundin später träumte ich, dass sie Krebs hätte, zwei Wochen, bevor sie diese Diagnose bekam, aber inzwischen hatte ich gelernt, die Klappe zu halten.

Heute Nacht aber träumte ich von der Großmutter, die ich kannte und nicht hatte, und ich weiß ganz genau, sie wird mir jetzt keine Ruhe lassen, solange sie es will, oder diese Person in mir, die das befiehlt, und die dieses verdammte Eigenleben führt, mit dem sie sich immer wieder einmal in meines einmischt. Genau genommen war der Satz im Traum etwas länger, es waren sogar zwei Sätze, in schönster, geschwungener Schreibschrift sah ich die Buchstaben vor mir: Ich habe meine Großmutter nicht gekannt. Das heißt, ich habe sie schon gekannt, aber ich wusste nicht, dass sie meine Großmutter war.

Ich habe ein absolut erotisches Verhältnis zu Buchstaben. Ich habe mich sehr früh in alles verliebt, was mit Buchstaben zu tun hat, Bleistifte, Buntstifte, Kugelschreiber, und erst recht Füllfederhalter. Mein erster Schulfüllfederhalter, wie liebte ich ihn! Ich schrieb wie eine Besessene immer wieder das Wort Brombeeren in mein liniertes Heft und merkte vor Eifer gar nicht, dass ich statt einer halben Seite zehn Seiten damit gefüllt hatte und das Heft damit halb voll war. Eine halbe Seite, sagte meine Mutter, nicht das halbe Heft! Was machen wir nur mit dem Kind? Mein Vater sagte: Wir fahren in die Stadt und kaufen ein neues. Was wir dann auch umgehend taten. Dafür liebte ich meinen Vater. Er tauschte auch immer die Comichefte um, die ich an einem Nachmittag schon ausgelesen hatte, und da er bei der Schreibwarendame jeden Tag nicht nur seine Zeitung, sondern alles Papier, das wir brauchten, und ich weiß nicht was noch kaufte, tauschte sie es ihm auch einfach um. Aber das nächste behältst du, sagte sie zu mir und grinste.

Wenn ich nun etwas träume, das mir als Schriftbild entgegentritt, bedeutet es in der Regel, dass ich nichts mehr dagegen tun kann, als dem nachzugehen. In diesem Fall also meiner kleinen Großmutter. Um ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht, wohin das führen soll. Ich weiß auch, genauso ehrlich gesagt, der Umstände halber, die sich dem Schweben auf einem gewissen Perserteppich zu verdanken haben, gar nicht richtig viel über diese Großmutter. Doch ein paar wichtige Dinge weiß ich schon, und Sie wissen ja jetzt, dass ich mir die entscheidenden Details im Zweifelsfall dazuträumen oder ausdenken kann. Halten Sie davon, was Sie wollen.

Meine Großmutter war klein, so klein, dass die meisten Erwachsenen zwei Köpfe größer waren als sie. Sie war so klein, dass sie zum Essen immer zwei dicke Kissen auf ihren Stuhl am Tisch legte. Und sie war so klein, dass sie auf einen Stuhl klettern musste, um die riesigen Filmspulen einzulegen, im Astra Cinema in Lüneburg, wo sie kurz nach dem Krieg beim Direktor des englischen Kinos arbeitete. (Wie sie dort gelandet war, und was es damit auf sich hatte, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, obwohl ich es selber kaum erwarten kann, also weiter.) Sie war so klein, dass sie als junge Frau wie ein Mädchen wirkte, das eine zu große Puppe trug, wenn sie eines ihrer Kinder auf dem Arm hatte, so wie die kleine Buffy mit Mrs. Beasley in Lieber Onkel Bill. Bei vielen afrikanischen Skulpturen sind die Füße riesig, denn man sagt: In der Erde ruhen unsere Eltern und Großeltern, und mit den riesigen Füßen zeigen wir, dass wir einen guten Kontakt zu ihnen haben. Die echten Füße meiner kleinen Großmutter aber waren ebenfalls sehr klein. Lange Zeit musste sie ihre Schuhe in der Kinderabteilung kaufen, was sie sehr ärgerte. Als sie älter wurde und die Füße wie die Beine anschwollen und ihr Körper überhaupt runder wurde, konnte sie immerhin zu Größe 36 wechseln. Es war weiterhin schwierig mit den Schuhen, denn sie mochte damenhafte Pumps, und lieber quetschte sie ihre armen geschwollenen Füße dort hinein als hässliche Gesundheitslatschen zu tragen. Früher waren die Menschen ja generell kleiner als wir heute, das erkennt man, wenn man in Museen ihre Betten sieht. Ganz schön kurz. Die Afrikaner … meine kleine Großmutter ist jetzt schon dreißig Jahre tot, doch dass sie mir im Traum erscheint, verstehe ich, auch ohne dass ich eine Afrikanerin wäre.

Meine kleine Großmutter liebte das Mittelmeer. Auf einem Foto, es hängt an meiner Wand, über meinem Schreibtisch, ist sie ungefähr siebzig und braun gebrannt. An ihrer Hand geht ein blonder Junge, der so aussieht wie ich auf meinen Kinderfotos. Natürlich denke ich jedes Mal, wenn ich dieses Foto sehe: Das bin ich. Aber ich weiß ja, dass es nicht so ist. Doch manchmal schließe ich die Augen und stelle es mir eben vor. Ich gehe dann mit meiner kleinen Großmutter, der ich an die Hüfte reiche, zum Strand. Hinter uns wuchern üppige Aloepflanzen und rosarote Geranien, sie wuchern wie meine Phantasie, nein, sie wachsen auf der Insel Zypern, auf der die Familie ein Haus in den Bergen besitzt, mit einem grandiosen Blick auf das blaue, weite Meer. Nach dem Baden fahren wir dorthin, zum Haus, in engen Serpentinen geht es hoch, und wenn wir ankommen, muss ich mich übergeben, weil ich die blöde Kurverei nicht vertrage. Meine Omi trägt wie auf dem Foto ein geblümtes Sommerkleid und lächelt. Sie erzählt mir bestimmt gerade eine der vielen Geschichten von den vielen, vielen Familienmitgliedern, von denen sie alles wusste. Meine kleine Großmutter kam nämlich aus einer riesigen Familie, sie war das sechzehnte Kind von achtzehn, man stelle sich das vor! Sie selbst hatte fünf Kinder, und sie verbrachte die Ferien der Familie mit ihren vielen Enkelkindern dort, nur leider nicht mit mir. Sie haben natürlich schon verstanden, dass es sich um die Familie meines anderen Vaters handelte, nicht um den Papa, der mir die Comics umtauschte und neue Schulhefte kaufte, wenn ich sie vor lauter Begeisterung zu voll geschrieben hatte.

Je älter meine kleine Großmutter wurde, desto lieber und länger blieb sie auf der schönen Mittelmeerinsel Zypern, länger als alle anderen, die zurück in die Schule und zur Arbeit mussten. Sie verbrachte mehrere Wochen und Monate allein in diesem Haus, das man nur über diese verdammt steile Straße mit dem Auto erreichen konnte. Wenn ich mal alt bin, möchte ich das auch gern. Nur mit den Serpentinen, das spricht dagegen. Meine kleine Großmutter hatte keinen Führerschein. Wenn sie hinunter wollte, um im Meer zu baden, hängte sie ihr olles, zerschlissenes rosafarbenes Lieblingshandtuch über den Zaun, und wollte sie ins Dorf oder nach Kyrenia, die nächste größere Stadt samt Hafen, zum Einkaufen, war es ihre rot-schwarz karierte, ausgebeulte Einkaufstasche. Ein bisschen erinnert sie mich an Miss Marple, mit dieser Tasche, fehlt nur noch der Marple’sche Umhang. So wussten die Nachbarn Bescheid, und fast immer fand sich jemand, der sie mitnahm. Fast jeden Tag, möchte man sagen, denn sie hatte eine große Leidenschaft für das Schwimmen im Meer. Sie bedankte sich mit ihrem harten oberschlesischen Akzent auf Deutsch, Englisch oder Türkisch, und es klang ein bisschen lustig, wenn sie tescherkül ederim rollte oder sänk ju, aber sie gab sich Mühe und die Leute schätzten es.

Ja, sie hatte eine große Leidenschaft für das Schwimmen im Meer. Die habe ich wohl von ihr geerbt. Ob Meer oder See oder Schwimmbad, ohne Wasser bin ich nichts. Das ist, neben der fließenden Tinte, meine nächste Obsession. Nein, eine Trinkerin bin ich nicht, obwohl das bei diesem Hang zum Fließen durchaus nicht ganz auszuschließen wäre. Ich vertrage nur leider nichts.

Sie starb auch dort am Meer, auf Zypern, nicht im Haus in den Bergen, sondern unten, im Foyer des Hotels Aphrodite am Strand, in ihrem letzten Sommer. Ihr Sohn, der zugleich mein Vater ist, der Mann auf dem Teppich, mein Perserteppichvater also, wollte sie eines Abends zum Essen einladen. Sie war heruntergekommen vom Berg und wartete dort auf ihn. Sie saß in einem der bequemen Sessel mit Blick durch das große Fenster in den Garten, auf Azaleen und Palmen. Sie war siebenundachtzig Jahre alt und hatte ein ereignisreiches Leben hinter sich, eines, das voller Kinder, Kindeskinder, Erlebnisse, Hoffen, Wünschen, Krieg und Frieden und Geschichten war. Und nun hatte ihr mein Vater eine Geschichte erzählt, die sie echt umgeworfen hatte. Darüber musste sie unbedingt mit ihm reden, dazu hatte sie ihm einiges mitzuteilen, und das hatte sie sich am Nachmittag beim Schwimmen im türkisblauen Wasser schon fein zurechtgelegt. Beim Schwimmen im Wasser, das weiß ich selber, kann man nämlich wunderbar die Gedanken ordnen, so wie mit den Worten, fein säuberlich wie die Wellen sich wellen. Man muss dazu sagen, meine kleine Großmutter war so etwas wie ein Generalfeldmarschall, der immer alles im Blick hatte. Ihre Neugier auf das Menschliche war groß, und nichts bereitete ihr mehr Vergnügen als alles, was um sie herum geschah, in Erfahrung zu bringen. Es zu sammeln, zu sortieren, so wie Schmetterlingssammler ihre Prachtexemplare jagen, aufspießen und mit Freude betrachten. Das größte Vergnügen aber hatte sie, wenn sie von anderen Menschen Geheimnisse erfuhr, und sie hatte ein außerordentliches Talent, diese aufzuspüren. Ihre knubbelige Nase nahm die Witterung auf, ihre lebhaften, dunkelblauen Augen leuchteten, sie stellte es geschickt und unauffällig an, und da sie schweigen konnte wie ein Grab, vertrauten sich viele ihr an, Nachbarn, Freunde, Familie. Nur einem Geheimnis war sie nicht auf die Spur gekommen, obwohl es viele Jahre lang Tag für Tag direkt vor ihrer Nase war, saß, stand, lief, spielte, lachte, weinte: mir. Und darum sollte es jetzt in diesem Gespräch gehen, denn mein Perserteppichvater hatte es ihr am Tag zuvor gesagt. Wer ich war. Wer ich bin. Vollkommen sprachlos war sie gewesen, aber das sollte sich heute Abend ändern. Gehörig die Leviten würde sie ihm lesen: Das werde ich dir nie verzeihen, ausgerechnet mein allererstes Enkelkind! Du hast mich seinen Popo putzen und es in den Schlaf wiegen lassen und hast es mir nicht gesagt. Na, warte! Und ihre Mama, die …

Das alles wollte sie ihm sagen. Doch während sie ihm in Gedanken schon mal übungshalber alles sagte und sich an alles erinnerte, was sie mit dem kleinen Perserteppichkind verband,

nahm der liebe Gott sie zu sich, einfach so, und tschüss.

3

ZEDERN

So war meine eheliche und nicht-eheliche Möglichkeit in diese Welt zu kommen, von Anbeginn mit dem Persischen verknüpft, und man beachte das Wort verknüpfen, das eine Herstellungstechnik für Teppiche bezeichnet. Das Persische also, das ich, scheinbar ohne rechten Grund, eines Tages zu lernen begann, und in dem es wie in meiner Muttersprache, der deutschen, von der Geburt eines Menschen heißt: Dort und da ist er donia amade, in die Welt gekommen. Und jetzt bereue ich es aufrichtig, jenem Untergrund, jener im Liebesrausch dem jungen, nicht ehelich verbundenen Paar in der ehelichen Wohnung wie ein fliegender Teppich vorgekommenen Insel nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, als es ihn noch gegeben hat und auf dem ich immer so gern gespielt habe. Dass ich mir nicht all die Vögel mit den langen, außerordentlichen Schwanzfedern und jenen duftend anmutenden Blumenkelchen eingeprägt habe, die die beiden Erhitzten, sich in leidenschaftlichem, vom Verbot vermutlich noch gesteigerten Verlangen ineinander verschlungenen, ja, verkrallten und zum Höhenflug gebrachten jungen Körper getragen und ihre Haut gekost hatten. Sie mitten im Winter, als sie einander fanden, gewärmt hatten, nicht wie das glänzende kühle Parkett, das diese Insel umgab, und auf das vielleicht einmal ganz kurz nur eine heiße Wange oder Hand abgelegt worden sein mag.

Oh, Zedern und Zypressen, Blütenampeln, Tulpenkelche!

Zedern, Zypern –

4

ZEIT

Ich habe eine kleine silberne Armbanduhr von meiner Großmutter geerbt. Sie hat ein winziges Ziffernblatt, und ich frage mich, wie sie die Uhrzeit jemals hat lesen können, vor allem im Alter; ich brauche eine Brille dazu, und selbst dann sind die Zeiger so zart, dass ich oft denke, ihr und mir schlägt keine Stunde, oder jede. Ein paar ebenfalls winzige Brillanten glitzern rund um das Ziffernblatt, ein Glied, das es mit dem Armband verbindet, ist abgebrochen, aber es hält.

Ich trage die Uhr gern, obwohl sie mehr Schmuck ist als von Nutzen. Ich habe auch noch eine Halskette von ihr, aus böhmischen Granaten, dunkelrot und schimmernd im Licht, und das Seltsame ist, dass ich sie zu ihren Lebzeiten erhalten habe, das heißt nein, es muss kurz nach ihrem Tod gewesen sein, denn ich weiß noch, ich konnte mich nicht mehr bei ihr bedanken. Doch tatsächlich kam es mir so vor, als hätte sie noch gelebt. Du sollst diese Kette von ihr haben, hatte meine Mutter gesagt, Tante Ida wollte es so. Eigentümlich, dass sie es war, die sie mir überreichte, es verwirrte mich etwas, aber nicht zu sehr. Ich hatte Tante Ida lange nicht gesehen, doch ich hatte sie immer in guter Erinnerung behalten, meine Zuneigung zu ihr, ihre zu mir, ihre kleine, energische Person.

Tante Ida: Ich habe meine Großmutter gekannt, und ich habe sie nicht gekannt, wie es in den persischen Märchen heißt: Es war einmal, und es war einmal nicht. Ob persisch, türkisch, libanesisch, arabisch – überall in diesem Sprachraum beginnen die Märchen so. Manche übersetzen auch: Es war einmal, es war keinmal. Doch dieses nicht, das gefällt mir. Etwas war nicht, da ist es gesagt und schon irgendwie da. Und im nicht steckt doch auch ein bisschen ich.

Meine kleine Großmutter wohnte im selben Haus wie meine Eltern am Heineplatz 3, ein renovierter Altbau mit zwanzig Wohnungen, fast alle voller Flüchtlingsfamilien, die sich etwas Neues aufbauen wollten und es auch taten und die nach außen vermieden zu sagen, woher sie kamen, aus Oberschlesien nämlich und Pommern vor allem. Es gab sogar einen Bestattungsunternehmer unter ihnen, Herr Egon, er hatte das Geschäft an der Ecke der Straße, und alle kannten ihn, und alle, die hier einmal gelebt haben würden, auch wenn sie vielleicht in eine andere Wohnung in der Stadt ziehen mochten, würden, im Fall eines Todes in ihren Familien, zu ihm zurückkehren, zu ihrem Bestattungsunternehmer, der sie kannte.

Unten im Haus gab es ein Friseurgeschäft, das heißt, es waren eigentlich zwei Friseusen, Frau Hanne und Frau Anne. Sie kamen mir als Kind vor wie ältere Damen, wahrscheinlich waren sie keine vierzig. Aber sie trugen ihre Haare hoch aufgetürmt und dazu so komische taubenblaue Kittel, dass sie mir wie das vorkamen, was die Erwachsenen alte Jungfern nannten. Obwohl ich selbstverständlich keine Ahnung hatte, was sich mit diesem Begriff verband. Frau Hanne und Frau Anne sprachen hochdeutsch mit den fremden Kundinnen, und oberschlesisch mit den Leuten aus dem Haus. Meine Mutter antwortete immer hochdeutsch, und wenn ich interessiert ein paar Wörter aufschnappte und auf dem Heimweg nachplapperte wie ein kleiner Papagei, fuhr sie mich an: Untersteh dich!

Ich sage, wir gingen heim, denn wir zogen bald, nachdem ich auf die Welt gekommen war, in die Heinestraße, gleich um die Ecke, und der Vater meiner Mutter mit, mein Opa. Tante Ida kam aber oft zu Besuch zu uns, zumindest, als ich noch klein war. Obwohl, so genau kann ich mich gar nicht erinnern, wer wen wo besuchte, ich weiß nur, sie war da. Tante Ida sprach mit meinem Opa oberschlesisch, sie sprachen beide eigentlich immer oberschlesisch, aber wenn sie miteinander sprachen und kein anderer da war, dann knallten die Konsonanten eben mehr als sonst und die Us wurden Üs und die Ös wurden Ees. Und es wurde Poschundeck gemacht und ich weiß nicht, was, Bosche moi. Poschundeck machen war ihr Spezialwort für aufräumen; es war ein Wort, das meine Mutter auch gern benutzte, Hochdeutsch hin, Hochdeutsch her.

Meine kleine Großmutter – Tante Ida – kam aus einem andern Ort in Oberschlesien als mein Opa und meine Mutter. Die kamen aus Oppeln, sie aber kam, nicht weit davon entfernt, aus Hindenburg. Dort hat sie in der Glückaufstraße gewohnt. Glück auf!, sagen die Männer, die in den Schacht eines Bergwerks fahren. Glück auf! Sie war, wie gesagt, das sechzehnte Kind von achtzehn, der zweitälteste Bruder wurde Geistlicher und taufte die drei jüngsten. Meine Tante war es, ihre Tochter, die mir diese Adresse gab, und noch ein paar weitere, als mein Perserteppichvater starb.

5

DIEB

Meine Mutter liebte mich als das Kind des Mannes, der nicht derjenige war, dem sie sich auf dem Teppich mit den blauen persischen Vögelchen hingegeben hatte, voller unhaltbarer Sehnsucht und Verlangen, vielleicht sogar mit einer großen Sehnsucht nach diesem Wesen, das bis dahin nicht in diese Welt hatte kommen wollen, nach immerhin bald zehn Jahren ehelichen Seins, und nach dem sie sich mit jeder Zelle ihres Körpers auf den vielen Fädchen des geknüpften persischen Blaus gesehnt hatte. Dieses Wesen, das ich wurde, gezeugt auf und bezeugt von einem großen blauen Perserteppich.

Daher womöglich meine unerklärliche Liebe zu allem Persischen, wenn nicht gar Orientalischen, das mir zwar schwerfällig in Kopf und Zunge geriet, nur nicht in die Hand, in die Hand geriet es mir wie von selbst, als hätte ich mein Leben lang nichts anderes getan als diese runden, verschnörkelten und federleichten Buchstaben von der rechten Seite der Zeile zur linken zu zeichnen. Denn das Persische zu schreiben ist wie das Zeichnen der Linie eines Vögelchens am Himmel, nur rückwärts, und trotzdem federleicht. Die Brücken über den einzelnen Buchstaben, die die Punkte über ihnen bilden oder sie darunter stützen, die hochwachsenden Kräne, in denen das »Kaaf«, also k, des Vogels Anka wohnt oder der Kelim, den der arme Dieb dem noch ärmeren Derwisch in der Nacht stiehlt, in jenem Märchen, das immer zweimal zu erzählen ist, in der sabon-e-darwisch, der »Zunge« des Derwischs, und in der sabon-e-dodsch, der Version des Diebs nämlich. Wer aber in unserer Geschichte ist der Dieb? Und welcher der Derwisch?

6

LÜNEBURG

Alles begann in Lüneburg. In Lüneburg hatte mein Perserteppichvater als Kind gelebt. Und meine kleine Großmutter. Und die anderen vier Kinder von ihr auch. Und dort hatte sie beim Direktor des englischen Kinos gearbeitet. Wie geheimnisvoll das klang: englisches Kino. Und wie vielversprechend: der Direktor!

Obwohl ich nicht an die Magie von Orten glaube, zieht es mich doch immer hin; Schauplätze, Landschaften, in denen sich etwas ereignete, in denen etwas geschah, aus denen jemand kam. Gegen meine eigene Vernunft will ich hin, sie sehen, Dinge riechen, die Straßen unter meinen Sohlen fühlen, das Kopfsteinpflaster, einen sandigen Pfad, einen rutschigen Weg auf einem Hügel. Sie haben es ja schon gemerkt, mit der Vernunft habe ich es nicht wirklich. Ich habe eine zu große Schwäche für Geschichten, je verrückter, desto besser, ob von Leuten oder aus Büchern und Filmen, und wenn sie zu einfach sind, erzähle ich sie mir einfach (!) um. Es liegt sicherlich daran, dass ich noch dazu mein halbes Leben damit verbracht habe, Romane zu übersetzen. Meine Kinder haben oft zu mir gesagt, du lügst, Mama, aber ich habe immer geantwortet: Ach was, ich versuche nur, die Geschichte lustiger zu machen. Und, na klar, dann haben sie gelacht. Schon immer haben mich fremde Leute angesprochen, als Schulkind, wenn ich an der Bushaltestelle stand und wartete oder später, an einem Bahnhof oder wo man halt so wartet im Leben, und immer erzählten sie mir die dollsten Sachen. Na gut, manchmal war es auch nicht so spannend. Du kannst in einem Zelt ebenso wohnen wie in einem Hotelzimmer, hat mein Freund Jimmy mal zu mir gesagt, oder einem großen Haus mit sieben Zimmern, es wird in dir immer zugehen wie in einer Bahnhofshalle. Ich bin nicht sicher, ob ich das verstanden habe, aber ich habe so eine Idee.

Fremde Städte und Landschaften beschäftigen auch immer meine Phantasie, ich will oft dort bleiben und meinen Aufenthalt nach meiner Abreise verlängern, indem ich mir Geschichten ausdenke, die an diesen Orten spielen. Ich fahre viel rum, ich handle nebenbei, wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, mit schönen alten Schreibwaren und Büchern. Von der Übersetzerei allein lässt sich nicht leben, doch immerhin, ein Symposion zur persischen Literatur hat mich überhaupt zum ersten Mal nach Lüneburg geführt.

Andererseits – um das Fädchen nicht zu verlieren – treiben mich die Geschichten auch zu Orten hin, wenn ich wissen will, wo ein Schriftsteller herkommt, den ich gerade lese oder übersetze, und dessen Städte, Flüsse, Hügel ich in seinen Büchern kennenlerne. Oder eine Malerin, die mich gerade begeistert, wie Paula Modersohn-Becker, die ich auf dem Weg nach Lüneburg in Bremen bewundern durfte, die nicht müde geworden war, auf hundertfache Weise die Farbe des Himmels zu malen. Sie malte den grauen Himmel in Paris, den sie von dem in Worpswede sehr unterschied, diese feinen, zarten taubenblauen, pflaumenblauen Grautöne über den regennassen Dächern, auf die sie wohl aus ihrer Atelierwohnung – genau genommen war es nur ein Zimmer unterm Dach – schaute und vor denen sie sich porträtierte, mit hochgerecktem, selbstbewusstem Kinn. Wobei es allerdings so ist, dass ich den Pariser Himmel selber kenne, ich habe dort studiert, ich fand ihn nur in ihren Bildern wieder, es handelte sich also um mein persönliches Echo: Mein echter Pariser Himmel, von meiner chambre de bonne aus über den regennassen Dächern, fand sich für mich in Paulas gemaltem wieder, der sich wiederum auf ihren eigenen, anderen Himmel bezog, dem über dem Worpsweder Moor, der vielfältig und zart, zugleich dunkler, schwerer und samtiger war, womit also der Pariser und der Moorhimmel eine sonderbare Form von Geschwisternheit eingingen. Der gemalte Himmel war so echt wie der echte, den sie gemalt hatte, so wie das Geschriebene manchmal echter zu sein scheint als das Erlebte, wenn echter intensiver meint. Es war einmal und es war einmal nicht … jetzt haben Sie miterlebt, was mit mir passieren kann, wir fangen in einer Ecke an und landen sonst wo, aber vielleicht hat die Faszination für dieses sonderbare Verhältnis von Wahrheit und Erfindung, Wirklichkeit und Traum, wie immer Sie das nennen möchten, einfach mit dieser Geschichte auf dem Perserteppich zu tun, dieser ganzen Verwirrung, die mein Leben von Anbeginn begleitet hat, und deren Resultat doch trotzdem echt ist und das ich bin.

Meine kleine Großmutter bewegte sich vermutlich fern von Gedanken über graue Himmel in Gemälden durch die Straßen von Lüneburg. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie wusste, dass Heinrich Heine hier einige Jahre lang immer wieder seine Eltern besuchte, die, aus Düsseldorf vertrieben, hier lebten. Oder dass Johann Sebastian Bach in der Michaeliskirche gesungen hat, was ich meinem Minireiseführer entnahm, nachdem ich zuerst den Stadtplan, in dem alle Stationen der Soap Opera Rote Rosen abgebildet waren, in die Hände bekommen hatte. Eine Soap oder auch Seifenoper, die ich noch nie gesehen habe, weshalb ich erst mal einigermaßen rätselte, was es mit all diesen Dingen auf sich hatte, bis ich begriff: Die Fiktion dominiert hier die ganze Stadt!

Aber zurück zu meiner Großmutter und der Frage, ob sie überhaupt wusste, ob es ein berühmtes Kind dieser Stadt gab, wie man das so nett nennt, ein Kind dieser Stadt, ganz gleichgültig, ob einer dann auch seine Kindheit dort verbracht hat oder nur durch Zufall gerade dort in die Welt hineingefallen ist. Vielleicht würde ich eines Tages und vor lauter Mich-Hineingraben in dieses großmütterliche Lüneburg ein Enkelkind dieser Stadt genannt werden, ein zugereistes, das wäre doch spaßig, das wäre etwas Neues, so wie ich mir ja auch eine Stadt zum Leben ausgesucht habe. Man spricht von Wahlberlinern, seltener von Wahlverwandtschaften, obwohl Goethe seinen allerdings ganz schön pessimistischen Roman genau darüber geschrieben hat, so dass dieser Begriff zunächst salonfähig und dann wieder vergessen worden ist. Mit den Verwandtschaften hatte ich es früher gar nicht so, aber neuerdings fällt mir so ein Kraut, klingend wie das Englische crowd, my crowd, meine Leute, durch den Kopf.

Meine kleine Großmutter hatte ganz sicher keine Zeit, über all diese komplizierten Sachen nachzudenken so wie ich, denn als sie hier durch die Straßen lief, war es kurz nach dem Krieg, und am Anfang auch noch Winter, und sie war gerade erst aus Oberschlesien hier gelandet, mit vier und bald fünf kleinen Kindern an der Backe und ganz allein. Und Lüneburg war noch dazu von den Tommys besetzt, oder genauer wurde es, bald nach ihrer Ankunft, Tommys, wie man die Engländer nannte, die gestern noch Feinde und heute Befreier und Besatzer waren, sozusagen three in one.

Jedenfalls lief ich jetzt durch dieses Lüneburg, überrascht von den hübschen alten Fachwerkgebäuden und der jungen, frischen Atmosphäre – vermutlich wegen der Studenten –, mit der ich nicht gerechnet hatte, mit hippen Läden neben etwas spießigeren Cafés und Lokalen mit Braten und Rotkraut, und suchte nach der Adresse, der Straße, dem Haus, in dem meine kleine Großmutter gelebt hatte, mit ihren fünf Kindern, meinem Vater auch. Und dann, als ich schließlich vor dem Haus ankam, passierte etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte, schon gar nicht, dass es mir widerfahren könnte. Im Grunde kann einer oder eine sich glücklich schätzen, wenn ihm oder ihr so etwas zustößt. Das Leben läuft ja sonst einfach immer so weiter.

Die Straße gehört zu den Attraktionen der Stadt, nicht weit vom Marktplatz und vom Senkungsgebiet; hier wie dort stehen die ältesten Fachwerkhäuschen. Alles picobello renoviert, der Backstein leuchtet, die Schilder blitzen, der weiße und grüne Lack an den Türen glänzt, die Fenster sehen neu aus, außer an der Nummer 4, die sieht leider etwas verwahrloster aus als die anderen. Als wäre das Geld ausgegangen. Kurz nach dem Krieg wird hier alles grau und brüchig gewesen sein, nicht die erste Adresse zum Wohnen. Und plötzlich stand da meine Tante als junges Mädchen vor der Tür. Im karierten Rock bis übers Knie, in einem artigen Wollpullover, das Haar zum Zopf nach hinten gebunden, freundlich lächelnd an der Seite einer zarten, schmalen Frau im altmodischen Mantel, die ich nicht kannte, vor der grün lackierten Tür des Hauses Reitende-Diener-Straße 4. Und dann sah ich meine eigene Großmutter, in schwarzem Mantel, mit Hut und schwarzer Handtasche, elegant über den Arm gehängt, so eine Art kleiner lackierter Koffer, wie man ihn in den Siebzigern todschick fand, und schwarzen Lackpumps. Sie war vielleicht so um die siebzig Jahre. Die Sonne schien, ich sah das Haus an, ich sah meine Großmutter an, machte einen Schritt auf sie zu. Das Pflaster unter meinen Füßen war uneben, der Untergrund schwankte. Und schon war sie wieder weg, meine kleine Großmutter, in der Tür verschwunden. Ein Mann kam aus dem Nachbarhaus; ohne nachzudenken hielt ich ihm meine Kamera hin und bat ihn, eine Aufnahme von mir zu machen. Scheu, ob ein Besitzer sich daran stören würde, doch zugleich entschlossen stellte ich mich vor die Tür. Ich hielt meine Tasche wie meine Großmutter sie gerade eben gehalten hatte, was so unnatürlich war, dass ich meine Füße auch noch irgendwie schräg voreinander setzte, und noch schräger lächelte ich in die Kamera.

Ich sah die Straße hinauf, Richtung Stadtmauer, von wildem Wein oder anderen Rankpflanzen bewachsen, ich sah die Straße hinunter, Richtung Ochsenmarkt und Marienplatz, zum Zentrum hin. Ich blinzelte ins Gegenlicht, dann wurde es dunkel, ich hörte klack-klack-klack, die dunkle Straße, eine schwache Laterne, ganz da hinten, etwas Mond, noch ein Fenster erhellt … es war ja schon nachts, sie kam die leere Straße vom Kino nach Hause geklappert, zu uns Kindern, zwischen diesen niedrigen Häuschen, ich war das kleinste der Kinder, das vor der Tür stand und auf sie wartete, die dunkle Straße hinaufschauend, eine schwache Laterne vielleicht, ganz da hinten, etwas Mond, noch ein Fenster erhellt …

Und dann hörte ich eine Stimme, hallo, hallo, ist alles in Ordnung? Soll ich den Notarzt rufen? Ein fremder Mann hatte sich über mich gebeugt und sah mich fragend an. Mühsam kam ich zu mir. Nein, murmelte ich, er klapste meine Wange, nanu. Nach einer Minute drehte ich mich auf die Seite, rollte auf alle Viere, und der fremde Mann half mir auf.

Die Hitze, sagte er, ist sicher die ungewohnte Hitze heute. Haben Sie genug getrunken?

Ich nickte benommen, alles gut, sagte ich, vielen Dank. Er drückte mir die Kamera in die Hand.

Laufen Sie mal ein paar Schritte, sagte er. Soll ich Sie begleiten?

Nee, danke, geht schon, sagte ich, und lief tapfer los; ich wollte mich nicht unterhalten, ich war zu sehr in meinen Gedanken.

Auf wackligen Beinen ging ich die Straße hoch, um die Ecke und wieder runter, sah das federleichte Septemberlicht auf den Plätzen, in den alten Bäumen vor der Sankt-Michaelis-Kirche, die warmen Rottöne der Backsteine, die Fachwerkhäuschen mit den dunkel gebeizten Holzbalken und den weiß und bunt getünchten Fassaden, die Blumenkästen mit den letzten sommerlichen Geranien, die glänzend geputzten Fenster. Ich las die Schilder, die zu den Ateliers von Künstlern, Goldschmieden, Handwerkern und Physiotherapeuten gehörten, und stellte mir in einem Winkel meines Kopfes vor, wie es sich wohl hier leben ließe, ob es schön und leicht wäre, in so einer Überschaubarkeit, ob ich konzentrierter wäre oder zugehöriger oder genau im Gegenteil, eher außenseiterisch und beengt, ob ich die lauten, vollen Straßen der Großstadt mit ihren vielen Sprachen vermissen würde, das Geschubse in der U-Bahn, die Vielfalt der Gesichter und Körper und Kleidungs- und Bewegungsweisen, Gangarten, Schubsarten, Verweilarten. Ob ich Projekte finden würde, bei denen ich etwas Sinnvolles tun würde, ohne jedes Mal ewige Distanzen zurücklegen zu müssen, währenddessen ich allerdings endlos viel Zeit mit Büchern verbrachte, die ich auf den Fahrten gelesen hatte oder las, oder im Gegenteil, ob es schwierig wäre für mich, als neu Hinzugezogene –

Meine kleine Großmutter fand sich ohne Führerschein in einem hochgelegenen Bergdorf im türkischen Teil Zyperns offenbar ebenso zurecht wie in Lüneburg oder Wiesbaden, so wie mein Vater sich durch Aserbaidschan, das frühere Jugoslawien, Rumänien oder den Libanon so selbstverständlich bewegte wie durch den Rheingau. Wobei er die Mittelmeerstädte allen anderen vorzog, sich dort wohler fühlte, was schon einigermaßen überraschend ist, wenn man an seine Kindheit in Lüneburg denkt, wo ich jetzt an einem wirklich schönen Septembertag herumtaperte und nicht wusste, wie ich mir vorkommen sollte, ich, die ich sonst auch ganz selbstverständlich in den verschiedensten Städten zurechtkam. Irgendetwas scheint von dieser kleinen Großmutter und meinem Vater auf mich übergegangen zu sein, etwas Heimliches, Stilles in mir. Wer hätte auch sagen sollen, das hast du von ihr, wie meine Mutter eines Tages immerhin über meine Unordnung und meine Vorliebe für kalte Milch sagte: Jetzt können wir es ja sagen, das hast du nicht von mir, jetzt können wir ja sagen, von wem du das hast.

Von wem man etwas hat – ist es eine dieser Selbstvergewisserungen und Grundsätzlichkeiten, die wir Menschen angeblich oder bekanntlich brauchen? Was ist mit all den Geflüchteten? Den Kindern, die nicht einmal mehr wissen, wer ihre Eltern waren, von wem sie also etwas haben, oder spüren sie es? Denken sie es sich aus?

In all diesen Gedanken und dem mit einem Mal ganz leichten, geradezu unerklärlich vergnügten Schlendern und Schauen durch die kleinen Gassen gelangte ich zu der nächsten Adresse, die meine Tante mir gegeben hatte, in die ihre Großeltern väterlicherseits bei ihrer Tochter, der Schwägerin meiner kleinen Großmutter also, und ihrem Mann während des Kriegs eingezogen waren – die verwunderliche, staunenswert klingende Adresse AUF DEM MEERE. Ich tat so, als wäre eben nichts gewesen, und es war ja auch nichts, und näherte mich freundlich. Ich würde ja wohl nicht gleich noch mal aus den Latschen kippen.

Meine Familie väterlicherseits, die ich nicht kannte, hatte also mitten in Lüneburg am Meer oder auf dem Meere gewohnt. So außergewöhnlich erschien mir dieser Name, es hätte mich nicht gewundert, wenn plötzlich Wellen aus Salzwasser durch die leicht abschüssige, schmale Straße oder Gasse über das Kopfsteinpflaster geströmt wären. Des Meeres und der Liebe Wellen, dachte ich, wie in der Legende von Hero und Leander, die vom Meere und ihren sich hassenden Familien getrennt sind, wie meine Eltern es lange waren, und das Meer aber eine böse Rolle am Ende spielt, weil der noch bösere Onkel die Lampe aus dem Fenster nimmt, die Leander Orientierung hätte geben sollen, um nächtens über das dunkle Meer zu schwimmen, hin zu seiner Hero, die auf der anderen Seite eingesperrt ist, in einem hohen Turm.

Für einen Augenblick wurde ich ganz aufgeregt, denn neben der angegebenen Hausnummer befand sich eine Werkstatt. Eine Schreinerei, wie die Familie meiner Großtante, das war sie nämlich, eine hatte, und ich dachte, das gibt es doch nicht, hier wohnen sie, ihre Nachkommen, ich habe Verwandte in Lüneburg am Meer! Ich finde ihren Namen nicht, aber sie könnten ja geheiratet und einen neuen Namen angenommen haben, egal, ich könnte anklopfen und stünde vor einem Cousin oder einer Cousine zweiten oder dritten Grades oder einem Kind, dessen Tante wievielten Grades auch immer ich wäre –

die Phantasie oder Einbildungskraft, um dieses hübsche alte Wort einmal zu verwenden, galoppierte erneut mit mir davon, und ich rannte ein paar Häuser weiter, um mich zu beruhigen und vor lauter Angst, jemand könnte aus dem Haus treten und wirklich vor mir stehen.

Dann ging ich langsam zurück und schaute neugierig schüchtern in die Fenster der Werkstatt, die geschlossen war, hinein. Sie sah aus wie lange nicht benutzt; eine staubige Werkbank, Hobel, vertrocknete Blumen, vergilbte Zettel. Wie in einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann, dachte ich. Gleich würde ein Zwerg mit Namen Zach oder Zinnober heraustreten und mir drei Wünsche gewähren, was er in der Erzählung gar nicht tut. Die Fassade sah renoviert aus, wie alle anderen in der Straße. Ich sah an ihr hoch und fragte mich, wo genau sie in einem winzigen Zimmer geschlafen hatte, und wo die Kinder: unten oder oben in der Dachluke, auf einem improvisierten, wahrscheinlich von siebenundzwanzigtausend Flöhen besiedelten Lager aus Stroh, am ganzen Körper zerstochen, so dass meine kleine Großmutter, die zunächst gar keine Idee hatte, woher dieser Zustand rührte, in helle Angst geriet, die Kinder könnten sich wegen der Mangelerscheinungen die Krätze geholt haben oder irgendeine andere gemeine Krankheit, während sich die armen Kinder kratzten und kratzten.

Zum Glück schwamm ich nicht auf den Salzwasserwellen davon! Ich prägte mir das Haus ein und fotografierte es. Es kamen ja täglich genügend Touristen hier vorbei, die das Gleiche taten, es wäre niemandem aufgefallen, auch sie fotografierten die alten Fachwerkfassaden. Plötzlich schoss mir die Frage durch den Kopf, ob denn der Mann meiner Großtante tatsächlich ein Schreiner gewesen war. Hatte meine Tante nicht vielmehr von einem Schuhmacher gesprochen? Schuhmacher, Schreiner, da hatte mir mein Wünschen wohl gerade einen Streich gespielt, als ich vor der Werkstatt mit dem Hobel stand.

Etwas abgelenkt von diesem Gedanken suchte ich gegenüber nach der dritten Adresse, ein weiteres Haus, in dem meine kleine Großmutter mit ihren Kindern eine kurze Zeit gewohnt hatte, nachdem sie bei ihrer Schwägerin ausgezogen war. Dieses Haus war recht groß, so wie alle Häuser auf dieser Straßenseite größer, höher und kompakter waren. Es war neu hergerichtet, die hohen Fenster hatten Stahlrahmen, dahinter sah man eine ultramoderne Küchenzeile. Dieses Haus löste nichts in mir aus, es rührte nichts in mir an. Vielleicht war mein Spiel mit der Phantasie vorerst gesättigt, so wie ein Kind urplötzlich von den Klötzchen oder Steinchen ablässt, die es eben noch in tiefster Versenkung beschäftigt haben, nicht aus Langeweile, sondern vielmehr einer Art Zufriedenheit: So, jetzt ist das Spiel zu Ende. Ich fotografierte das Haus trotzdem, der Ordnung halber, man kann ja nie wissen, dann besah ich noch einmal nachdenklich den gesamten Gassenabschnitt mit der Werkstatt und trollte mich.

Ich schwebe über einem Kissen aus Salz, ich hebe ab, ein Meter, zwei Meter, fliege hoch wie die Figuren auf den Bildern Chagalls, steh nicht mit den Füßen auf dem Boden, das Salz wird zu einer hauchdünnen Linie, hoch, das Seil unter der Zirkuskuppel, und unten ist kein Netz. Ich träume. Ich wache.

Den Marktplatz mit dem Rathaus konnte ich mir gar nicht in Ruhe anschauen, zu vieles hatte sich auf dem Meere in mir versammelt, und um meinen Aufruhr zu beruhigen, nahm ich, wie hundert Male zuvor im Leben, Zuflucht in einer Buchhandlung. Es war eine alte Buchhandlung, eigentlich ein Antiquariat, das hätte ich selbst im Schlaf erkannt. Der Anblick der Bücher versetzte mich in eine Art konzentrierter Trance, meine Augen überflogen Schriftzüge, ich betrachtete besondere Typografien, ungewöhnliche Umschlagsgestaltungen, die mich sofort neugierig machten, in welchem Jahr sie wohl entstanden sein mochten. Ich griff nach dem einen oder anderen, während das Meer in mir herabsackte, in mich hineinsinterte, in ich weiß nicht genau welche Regionen, nicht in den Kopf jedenfalls, zumindest fühlte es sich mehr so nach unten hin an. Ich entschloss mich, ein sehr günstiges Büchlein über afrikanische Plastik zu kaufen und eines über iranische Teppichkunst, das mit dem betörenden Namen Isfahan versehen war, mit Blumenranken und exotischen Vögeln. Dann entdeckte ich noch den Roman Der stille Amerikaner von Graham Greene, den ich schon immer hatte lesen wollen und dessen Titel in geschwungenen schwarzen Buchstaben auf zitronengelbem Grund geschrieben stand.

Ich unterhielt mich für einen Moment mit der Buchhändlerin, einer kleinen Dame undefinierbaren Alters, deren graues Haar sehr kurz geschnitten war. Ich fühlte mich schon deutlich weniger derangiert als beim Betreten des Ladens, und als ich ihn verließ, kehrte die heitere Grundstimmung des früheren Nachmittags zurück. Ich schlenderte ohne Ziel in die nächste Straße hinein, eine Fußgängerzone mit vielen Geschäften, doch schlug ich gleich wieder einen Haken in eine ruhigere Seitengasse. Vielleicht würde ich ein nettes Café finden. Ich hatte Lust auf einen starken Kaffee, ich wollte mich irgendwo hinsetzen und alles nachklingen lassen, was immer tiefer in mich hineingurgelte. Ich wollte irgendwie fühlen, dass ich wach war und nicht am Ende die ganze Zeit träumte. Vor einem Seifenladen blieb ich stehen, schaute, roch, nahm ein Stück in die Hand, und hier, angesichts der eckigen, runden, rosa-weiß gestreiften, violetten und cremefarbenen Stücke handgemachter Seife, die einen fast betäubenden Geruch verströmten, muss irgendetwas geschehen sein, das ich im Moment des Erlebens nicht erfassen konnte, das mir aber ganz deutlich als der Augenblick des Umschwungs erschien, immer wieder, im Nachhinein, am nächsten Tag, in den folgenden Wochen, Monaten sogar, bis ich schließlich von der kleinen Großmutter träumte. Als würde ein Schalter umgelegt, wie man sagt, eine Weiche umgestellt, der Zug in eine andere Richtung gelenkt oder sollte ich sagen: Etwas, das völlig ungenutzt in mir herumgelegen hatte, nutzlos herumgelungert geradezu, wachte auf, schüttelte die Federn und stand auf, um loszulaufen.

7

SEHNSUCHT

All die wunderbar verschlungenen Ornamente auf der begrenzten Fläche eines persischen Teppichs verweisen auf die Ewigkeit Allahs und des Universums, als dessen Schöpfer er gilt, so wie zahlreiche uralte Gärten es tun, deren Kanäle, Wege, Bepflanzungen und Brünnlein in die vier Himmelsrichtungen zeigen, als Zeichen der Vollkommenheit, und somit auf das Paradies, das Allah eingerichtet hat, in seiner unendlichen Weisheit und Güte. Damit der Mensch, wenn er sich denn durch die Wirren und Freuden und Qualen des Lebens gekämpft, sich auf etwas freuen kann, etwas so Schönes und Vollkommenes, wie man es sich kaum vorstellen kann, außer man vögelte in jungen Jahren auf einem solchen Teppich mit zierlichen Rosen und Palmettblüten und feingliedrigen Kranichen, voller Sehnsucht nach einem winzigen, absolut unschuldigen Wesen, das später in genau dieser staunenswerten Unschuld lateinische Buchstaben vorwärts und persische Buchstaben rückwärts auf die Linien eines Blattes zeichnen, malen, formen, kurz gesagt schreiben würde, um dann, eines Tages, in fortgeschrittenem Alter, die Fädchen des eigenen Entstehens und des Lebens all derer, die damit verbunden waren, zu verweben oder zu verknüpfen, als würde daraus ein einzigartiger, hinreißend schöner Teppich, von allen bestaunt und geliebt, voller singender und klingender Wörter und Muster.

II

Wie meine kleine Großmutter nach Lüneburg kam

1

DAS GIPSBEIN

Meine kleine Großmutter Ida Sklorz, sechsunddreißig Jahre jung, mit widerspenstigen dunklen Locken auf dem Kopf und von Natur her recht fidel, lag auf dem Kanapee in ihrem einfachen, doch hübschen Wohnzimmer in Beuthen. Der Weihnachtsbaum war noch nicht abgeschmückt, er stand leicht rieselnd auf seinem Platz, neben ihm hing der Herr Hitler, nachlässig eingerahmt, an seinem. Idas Gipsbein ruhte auf zwei dicken Kissen. Denn als sie, noch am Briefkasten stehend, die Nachricht erhielt, ihr Mann dürfe nur einen einzigen Tag zu Weihnachten nach Hause, einen jämmerlichen einzigen Tag!, war sie so aufgebracht zum Haus gestapft, dass sie ausrutschte und fiel. Das Bein war gebrochen. Das würde ja ein schönes Weihnachten. Und dann musste das Hanneschen vor Schreck auch noch Fieber kriegen, den hatten sie gleich im Spital behalten, mit Verdacht auf Diphterie. Zum Glück hatten sich Kaspar (der nach seinem Großvater hieß) und Nanne nicht angesteckt, ein Wunder eigentlich; sie konnten weiter zur Schule und in den Kindergarten gehen, obwohl Nanne doch ein wenig über Halsschmerzen klagte. Sie brachten auch auf dem Heimweg Milch und Brot mit. Frau Herrmann, ihre Nachbarin, half ihr mit dem Nötigsten. Kochen konnte sie auch humpelnd, und der Staub, der würde auf sie warten.

Ida hatte die Augen geschlossen, Karlchen, mit seinen gerade mal drei Jahren das kleinste Kind, schlief friedlich an ihrer Seite. Im Ofen flackerte das Feuer, die Teetasse auf dem Tisch war halb leer, da klingelte es an der Tür. Sie schrak hoch, es klingelte noch einmal, dann hörte sie den Schlüssel im Schloss. Frau Herrmann, mit Schnee auf Pelzkappe und Kragen, schob sich herein, an ihrer Hand Hannes, mit hochrotem Gesicht, in Pyjama und Stiefeln, in eine Krankenhausdecke gewickelt. Was ist passiert?, rief Ida, da wachte Karlchen quengelnd auf und wäre fast von der Couch geplumpst.

Alle Kranken müssen raus, brachte Frau Herrmann hervor, bleich unter der vor Kälte gereizten Haut, in zwei Stunden muss das Krankenhaus geräumt sein, und in zwei Tagen die ganze Stadt!

Ida sprang auf, soweit es ihr Gipsbein zuließ.

Der Kriech, jammerte Frau Herrmann, der Kriech kimmt jetzt zu uns! Sie brach in Tränen aus.

Oh nein, sagte Ida und ließ sich wieder auf das Kanapee fallen. Hannes stürzte in ihre Arme. Was nun?, riefen die beiden Frauen wie aus einem Mund, was tun?

Nach einer halben Stunde stand Frau Sarapetta im Zimmer, mit ihrem Säugling auf dem Arm, und Frau Cibulla, und sie berieten sich. Wenn wir bleiben und der Russe kommt … wenn wir gehen und der Russe kommt … wenn wir bleiben … gehen … vor lauter Aufregung rollten sie das R noch wilder als sonst … der Russe klang wie ein Gebirge aus Frost … oh lieber Gott, gib uns mal einen Schnaps, Frau Ida, sagte schließlich Frau Herrmann; sie war die Ältere und durfte das.

In der Nacht saßen dann alle bei Sarapettas und berieten sich, die Kinder schliefen mehr schlecht als recht; schon stand ein alter Amtsmann der Stadtverwaltung vor der Tür und überreichte ihnen die Evakuierungsanträge.

Was hört man?, fragten die Frauen.

Nichts Gutes, sagte der alte Mann.

Kommt der Russe?

Das weiß man nicht, doch wohl eher nicht.

Wozu die Anträge?, fragte Ida. Sie hatte wieder einen glasklaren Kopf.

Dass wer Kriechsjebiet wern, das ist jewiss, brummte der Amtsmann.

Am 18. Januar, einen Tag später, gab Ida ihren Antrag ab, das heißt, der Amtsmann klopfte um halb neun und sammelte ihn ein. Dann setzte sie sich aufs Sofa, nahm ihre Handarbeitsschere aus der Kiste mit dem Nähzeug und fing an, den Gips aufzuschneiden. Ich muss laufen üben ohne, erklärte sie Karlchen, der ihr assistierte und die weißen Gipskrümel über den ganzen Boden verteilte. Hannes lag zitternd auf dem Sofa. Trink den heißen Tee, befahl ihm seine Mutter, trink!

Nicht viele gaben den Antrag ab; manche, dachte Ida, freuen sich wohl auf die Russen, und manche haben wohl recht viel Vertrauen. Frau Schmidt von nebenan knurrte, sie könne doch nichts dafür, dass sie nun sechs Jahre deutsch gewesen wäre, und Ida schüttelte nur den Kopf. Sie vertraute dem Rat ihres Mannes, man erwarte ihren baldigen Besuch. Er saß in Kiel, er wusste sicher mehr als alle hier, halb in Polen.

Um halb zwölf klingelte es erneut, der Ortsbeauftragte Heinrich stand vor der Tür und knallte mit den Hacken: In zwei Stunden am Marktplatz, in zweieinhalb Stunden geht ein Zug vom Bahnhof Radzionkan.

So schnell, schrie meine kleine Großmutter, wie soll ich das nur schaffen?

Das ist nicht mein Problem, sehn Se zu, dass Se fertig wern, schallte er zurück. Wer weiß, wann der nächste kimmt!

Du Id…, dachte Ida.

In der Nacht hatte sie schon angefangen zu packen; sie rief nach den Kindern, eins, zwei, drei, später sagte sie zu Elschen, ihrer Schwiegermutter, ich habe keine Erinnerung, ich stand wohl unter Schock, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, vier Kinder, eines krank, eines noch so klein, ich weiß es einfach nicht.

Mit einem Mal blieb die kleine Großmutter stehen und drehte sich zu den Kindern um, die sich im Flur hinter ihr drängten, mit ihren kleinen Rucksäcken in der Hand und Furcht in den Augen. Nehmt etwas mit, das ihr lieb habt, sagte sie, für die Reise. Hannes, Nanne und Kaspar rannten in ihr Kinderzimmer, Nanne schnappte sich die Puppe Rita, Hannes seinen Karl May, und Kaspar, der doch der älteste war, fing an zu weinen, ich weiß nicht, was ich nehmen soll!

Die Bibel, rief Nanne, sie kannte ihren Bruder, er liebte die Kinderbibel, die der Vater ihm zum achten Geburtstag geschenkt hatte. Sie standen schon im Flur, da fiel ihrer Mutter noch etwas ein: Nanne, die Silbersachen im Esszimmer, ich hab sie vergessen, und das Kind rannte zurück ins Wohnzimmer und griff nach dem winzigen Salzstreuer aus Kristall, dessen Glitzern im Licht es immer so schön fand, dann sah sie sich um und nahm noch den Silberleuchter und das Väschen, sie hatten ja nicht viel von silbernem Zeug.

Hannes war acht, Kaspar neun, Nanne fünf und Karlchen gerade mal drei. So zogen sie los, in den Winter. Fünfzehn Grad Minus, die Straßen vereist. Meine kleine Großmutter musste das Karlchen immer wieder ein Stück tragen, so sehr wehrte er sich zu gehen, und in der anderen Hand schleppte sie den schweren Koffer, und auf dem Buckel den Rucksack, vollgestopft bis oben hin. Man stelle sich vor, diese winzige Person. Der Schnee stürmte, es war bitterkalt. Es ist ja alles ein rechter Irrsinn, dachte sie, nicht nachdenken, hängte sie hintendran.

Sie kamen bis zur Bahnhofstraße, dort warteten sie auf das Gespann; Frau Sarapetta hatte es bestellt, Frau Sarapetta kam auch schon angelaufen. Von Gespann keine Spur, stattdessen tauchte der Ortsparteivorsitzende Hutsch auf und erklärte, man bräuchte die Pferde, sie müssten nun leider zu Fuß. Ein Alarm ging los, ein Heulen und Krachen, was sollten sie zögern, sie kämpften sich die Straße entlang, in der sich immer mehr Menschen drängten. Ida kochte vor Zorn. Diese Herren von der Partei! Kümmerten sich nur um ihre kinderlosen Frauen, dass die schön bequem fortkamen, und ließen sie hier so allein!

An der nächsten Kreuzung tauchten plötzlich ein paar bekannte Gesichter vor ihr auf; Frauen, deren Männer an der Front waren, Freundinnen, Bekannte, alle aufgeschreckt wie sie. Wo habt ihr euer Gepäck?, fragte Ida.

Wir werden nicht gehen, sagten sie, der Weg ist zu weit, es ist zu kalt, es wird sicher bessere Möglichkeiten geben.

Ich kehre nicht um, sagte Ida. Wenn sie zurück ins warme Haus gehen würden, das wusste sie, verließe sie der Mut. Sie fasste nach ihrer Tasche, darin steckte der Brief von ihrem Kurt. Die Kinder quengelten, ihnen wurde kalt. Nur mein kleiner Vater hatte einen heißen Kopf, vom Fieber.

Eine fremde Frau kam gelaufen, am Bahnhof herrscht Panik, rief sie, geht nach Hause, es gab einen Beschuss! Tiefflieger, schrie sie und rannte weiter.

Mutti, fing Nanne an zu weinen, Mutti, zog Kaspar an ihrem Ärmel. Wie wollen wir denn fort, wenn gar keine Züge fahren?

In der Nacht schliefen sie, wieder zu Hause, in ihren Kleidern, sie packten die Koffer dreimal um, sie rannten fünfmal in den Keller, die Sirenen hörten nicht mehr auf. Frauen, die schon losgezogen waren, kehrten zurück und erzählten, überall Tote, am Bahnhof keine Züge, sie berichteten von den Märschen der Gefangenen, Russen, Engländer, und aus den Lagern Juden. Wo sollen all diese Männer hin, fragten sie, was soll jetzt aus uns werden? Sie hätten allen Grund, uns fertigzumachen, sagte eine mit lockigem Haar und weinte.

Im Keller dachte Ida noch einmal nach. Sie zog den Brief ihres Mannes aus der Tasche und las im funzeligen Licht, was sie im Grunde schon auswendig kannte.

Mit den Klängen des Radios habe ich meine Gedanken zu euch geschickt, ich bin zu euch gekommen, die Treppe hinaufgestiegen, habe an der Tür gewartet, bis mir aufgemacht wurde. Ich bin an den Betten der Kinder vorbei, wo sie schlafend lagen, und zu dir, in die Küche, und wir haben uns geherzt … Ach, es war so schön, dich wieder einmal so nahe zu haben, Idachen, auch wenn es nur mit der Kraft meiner Seele war, so war es für mich doch körperlich wahr … Als die Glocken des neuen Jahres erklangen, war ich wieder in Kiel in meinem Sessel und habe zwei Becher mit dem Wein erhoben und auf euer aller Wohl getrunken: zwei Schluck für dich und jedes Kind, zwei Schluck für die Mutti, und mit jedem Schluck ging ein Wunsch auf die Reise, und ich war wieder mit euch vereint.

An dieser Stelle, die sie doch schon zwanzigmal gelesen hatte, tropften zwei Tränchen aus Idas Augen auf das Papier; geräuschvoll zog sie die Nase hoch. Er hatte so eine schöne Phantasie! Im Hafen von Kiel liefen die Kriegsschiffe ein und aus; sie hatten ihn vor einem Jahr dorthin eingezogen, als Fernmelder, das hatte er bei der Post gelernt. Er hatte nicht ganz verstanden, weshalb er dort nützlicher sein sollte als zu Hause, doch bei der Post in Beuthen, so sagte man ihm, könne auch ein alter Mann seinen Dienst versehen. Mein Großvater, der leidenschaftlich gern Motorrad fuhr, hatte seine Maschine gegen ein Sümmchen Geld bei einem Bauern unterm Stroh versteckt und den Zug nach Kiel genommen.

Das neue Jahr, so schrieb er weiter, soll, das ist nun unser aller feste Überzeugung, die Entscheidung bringen. Es soll das Jahr wenn wir alle glauben und hoffen was ja auch der Führer in seiner Neujahrsansprache sagte: wir werden siegen, weil wir siegen müssen Noch dickere Tränen quollen Ida über. Noch mehr Stellen waren geschwärzt. Und daher wird das Jahr 1945 uns für immer zusammenführen zur neuen Gestaltung unseres Lebens in dem schönen alten Verhältnis unserer Liebe und unseres Vertrauens, das nun schon durch elf Jahre unser Leben so reich …

Sie hielt mit feuchten Augen noch seinen Neujahrsbrief in Händen und küsste seine postalischen heißen Küsse, die er an das Ende, vom Wein und den Wünschen übermannt, mit wackliger Hand aufs Papier geschrieben und mit seinen Lippen darauf gedrückt hatte. Und dann dachte sie an den nächsten Brief, der kaum zwei Tage später eingetroffen war und in dem er ihr zu ihrer Überraschung mitgeteilt hatte, seine Schwester Dorothea und seine Eltern erwarteten sie und die Kinder zu baldigem Besuche in Lüneburg. Wann immer sie es einrichten könnten, sollten sie kommen, unbedingt.

Jetzt, im Keller, brannte Ida der Gedanke im ganzen Körper, dass ihr Kurt es längst begriffen hatte und sie warnte, und jetzt, mit dem blöden gebrochenen Bein und in dieser Hektik, blieb ihr ja gar keine andere Wahl. Hätte sie nur auf ihn gehört und sich früher darauf vorbereitet! In diesem Moment, es war schon tief in der Nacht und die Kinder schliefen fest aneinander gedrängt, tauchte wieder so ein Politischer auf und sagte, ab fünf Uhr fahren neue Züge, macht mal besser ab ins Reich, nur fort, wenn die Russen erst mal kommen, die kennen kein Pardon. Er schlug die Hacken aneinander und Ida kriegte wieder so eine Wut, du hilfst mir auch nicht tragen. Dann ein Gerenne nach oben, ein Hin und ein Her, die Koffer nochmals umgepackt, und alles Essen in den Rucksack.

Ich will jetzt nur noch fort, sagte sie, und ihre Kinder schwiegen.

Im Gips hatte es nicht wehgetan, doch nun tobte im Bein der Schmerz, sie nahm es hin, er lenkte sie ab, von einem anderen, schlimmeren, der sich ganz tief unten in ihrer Magenhöhle eingrub. Sie schickte die Nachbarin, einen Wagen zu suchen, und sie schickte Kaspar zu ihren eigenen Eltern, sie sollten mitkommen, sie würden schon jemanden finden, der sie mit auf ihren Wagen nähme. Omi Marie, ihre Mutter, bat den Jungen zu warten, schrieb ihrer Tochter einen Zettel, umarmte Kaspar, der noch ganz außer Atem war. Kind, geh, geh mit Gott, aber geh. Ich komme später nach. Ich schaffe es nicht in der Kälte, und mir tun sie nichts, ich bin zu alt.

Weißt du, was einer gesagt hat, auf dem Platz?, fragte Kaspar, als er die Nachricht überbrachte.

Na, was denn?, sagte Ida.

Mit dem Wagen hat es keinen Sinn, sie nehmen ihn weg und die Pferde auch. Der Kommunismus ist schon da! Keinem gehört mehr keinem!

Ida musste ein bisschen lachen, Kaspar hatte es wohl nur halb verstanden, genug aber begriffen, was da los war. Was meins ist, ist auch deins.

Die kleine Großmutter floh mit ihren vier Kindern, Frau Cibulla und Frau Sarapetta mit ihrem Baby. Im Zug war es übervoll und bitterkalt. Sie humpelte durch die Gänge und suchte ein Abteil mit Ofen, sie bat und sie drohte, für die Kinder und den Säugling, bitte!, sagte sie schließlich erschöpft zu einer Gruppe von Soldaten, die sich denn auch erbarmten.

An mehr würde sie sich nicht erinnern, und ihre Kinder auch nicht. Nicht an die kurze Zwischenstation in Kiel, wo Ida und Kurt sich heftig umarmten, nicht an die Ankunft in Lüneburg am Bahnhof, am 26. Januar 1945, und nicht an den Weg vom Bahnhof durch die Stadt, vorbei an den kleinen Fachwerkhäusern und dem großen Platz mit dem alten Rathaus, bis sie vor dem Haus standen, Auf dem Meere Nr. 12. Nur daran, dass sie im Stehen hätten einschlafen mögen, alle fünf, und dass sie so hungrig waren, dass sie nichts herunterbrachten, was Dorothea, Idas Schwägerin, ihnen auftischte, an ihrem allerersten Abend in Lüneburg.

2

AUF DEM MEERE

Mein Großvater fuhr gern Motorrad. Er trug dazu eine verwegene Ledermütze, deren seitliche Klappen ihm um die Ohren flatterten. Als er jung war, hatte er lustige kleine Bäckchen und ein Bärtchen und seine Augen blitzten voller Schalk. Im Krieg wurde er klapperdünn und ein zarter Zug trat in sein Gesicht, das weniger verschmitzt als nachdenklich wirkte – als wäre er ein ganz anderer Mann. Er musste nicht an die Front; er versah als Funker oder Wache seinen Dienst, und sobald er konnte, saß er in der Stube und las. Er liebte seine Bücher, und er hatte den Rucksack damit vollgestopft, lieber die als die Gläser mit der Leberwurst, hatte er zu Ida gesagt, als er packte, vor allem die chinesischen Philosophen, die er eines Tages in der Volksbücherei entdeckt und sich nach und nach selbst gekauft hatte. Er vergrub sich in den bedruckten Seiten. Er las, wenn die anderen Männer in der Stube Karten spielten, er saß gern in ihrer Nähe, dann kam es ihm so vor, als wäre er zu Hause und die Kinder spielten um ihn herum. Er las jede freie Minute, wenn die anderen nicht gerade das Radio lauter stellten und hörten, was der Krieg und der Herr Hitler machten. Ein Kamerad fotografierte ihn, mit einem aufgeschlagenen Buch vor sich auf dem Tisch, wie beim Lesen angesprochen, aus der Lektüre herausgeholt. Ein freundliches, aber trauriges Lächeln. Das Foto schickte er seiner Ida nach Lüneburg, die ein wenig erschrak, mit den innigsten Grüßen