19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ludwig Buchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

In einer Silvesternacht wird Rikke Schmidt Kjærgaard plötzlich schwer krank. Nur Stunden später wird sie für klinisch tot erklärt. Von den Ärzten im letzten Moment gerettet, wacht sie Wochen später aus dem Koma auf — komplett gelähmt, nur in der Lage, zu blinzeln.

Rikke überlebt das Locked-in-Syndrom, die Selbstzerstörung ihres Körpers, und kämpft sich mit nicht nachlassender Willenskraft und unglaublicher Stärke vom Rand des Todes ins Leben zurück.

Eine Geschichte so voller Leid und Hoffnung, Verzweiflung und Kraft — zugleich ein Zeugnis des beeindruckenden Muts und der Liebe einer Familie —, dass sie einen bleibenden tiefen Eindruck hinterlässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 268

Ähnliche

Rikke Schmidt Kjærgaard ist eine von wenigen, die aus dem Locked-in-Syndrom aufgewacht und auch in der Lage sind, darüber zu berichten. Als die Mutter und Wissenschaftlerin nach zwei Wochen aus einem Koma erwacht, ist sie gefangen in ihrem eigenen Körper, zunächst unfähig, klar zu denken oder sich bemerkbar zu machen. Erst Wochen später schafft sie es, Blickkontakt aufzunehmen und sich mit Augenbewegungen zu verständigen.

Rikke erzählt eindringlich, wie es ist, so drastisch aus dem Alltag gerissen zu werden; wie es sich anfühlt, sich nicht äußern zu können, ihre verängstigte Familie zu sehen und zu hören, jedoch nicht mit ihr interagieren zu können. Sie muss erst wieder mühsam zu klaren Gedanken zurückfinden und dann in winzigen Schritten ins eigene Leben. Sie muss Atmen lernen, Essen lernen, sie fängt bei null an. Heute hat sie ihr Leben wieder, das sie nach ihren unglaublichen Erfahrungen viel intensiver erlebt als früher.

Rikkes Geschichte ist zugleich auch die Geschichte ihrer eigenen Stärke, ihrer beeindruckenden Familie und der Liebe ihres Mannes, der bei jedem Wimpernschlag dabei war.

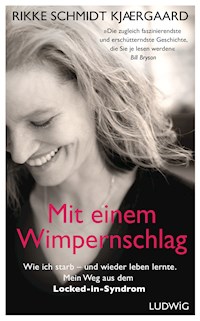

RIKKESCHMIDTKJÆRGAARD

Mit einem

Wimpernschlag

Wie ich starb – und wieder leben lernte

Mein Weg aus dem

Locked-in-Syndrom

Mit einem Vorwort von Bill Bryson

Aus dem Englischen von Elisabeth Schmalen

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Blink of an Eye« bei Hodder & Stoughton an Hachette UK company.

The right of Rikke Schmidt Kjærgaard to be identified as the Author of the work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe 2020

© by Rikke Schmidt Kjærgaard 2018

Vorwort © by Bill Bryson 2018

© der deutschsprachigen Ausgabe 2020

by Ludwig Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Thomas Bertram

Umschlaggestaltung: Martina Eisele unter Verwendung

eines Fotos von Katrine Philp

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-24450-7V001

www.ludwig-verlag.de

Für Daniel, Victoria und Johan,

die bemerkenswerten Mut gezeigt haben.

Für Peter, der mir nie von der Seite gewichen ist.

In Liebe und Bewunderung

Inhalt

Vorwort

1 Sterben

2 Überleben

3 Werden

4 Blinzeln

5 Atmen

6 Heilen

7 Schräglage

8 Laufen

9 Schnitt

10 Abschied

11 Leben

Epilog

Dank

Nachwort: Checkliste für Angehörige

Vorwort

Im Winter 2016 verbrachte ich im Rahmen eines Projektes einige Zeit am Staatlichen Naturhistorischen Museum in Kopenhagen. Eines Abends lud mich mein Gastgeber, der brillante, aus England stammende Genforscher Tom Gilbert, nach einem langen Tag im Museum zum Essen ein. In letzter Minute stieß auch sein Chef dazu, der Museumsdirektor Peter C. Kjærgaard.

Ich hatte Peter erst an diesem Tag kennengelernt, mochte ihn aber sofort, und ich vermute, so geht es den meisten Menschen. Er ist zweifellos hochintelligent, aber zugleich liebenswürdig und entgegenkommend und wirkt überaus umgänglich. Wenn man sich in einer fremden Stadt verirrt hätte, wäre er der Erste, den man nach dem Weg fragen würde.

Als wir gerade zu essen begonnen hatten, klingelte Peters Handy, und er fragte, ob es uns etwas ausmachte, wenn er dranginge. Seine Frau sei krank gewesen, erklärte er, und er wolle sich vergewissern, dass alles in Ordnung sei.

Wir versicherten ihm, dass er natürlich gern mir ihr sprechen könne. Die Unterhaltung verlief im Flüsterton und war schnell beendet, wie man es in einem Restaurant erwarten würde, aber es gab offensichtlich gute Neuigkeiten. Peter sah erfreut aus, sogar erleichtert, als er das Handy wieder in die Tasche steckte und uns mitteilte, es sei alles okay.

Tom oder ich sagten, wir hofften, es sei nichts allzu Ernstes gewesen – oder etwas in diesem Sinne.

»Na ja, ehrlich gesagt, ging es ihr wirklich ziemlich schlecht«, antwortete Peter etwas abrupt. Er zögerte, als sei er sich nicht sicher, ob er weitersprechen wolle, und erzählte uns dann die wohl fesselndste und erschütterndste Geschichte, die ich je gehört habe. Es war die Geschichte, die Sie nun lesen werden.

Ich möchte nichts von dem, was folgt, vorwegnehmen. Es ist Rikke Schmidt Kjærgaards Geschichte, und sie soll sie selbst erzählen, denn niemand könnte das besser oder mit mehr Gefühl. Ich sage an dieser Stelle nur, dass ich Rikke kurz darauf kennenlernte und auch sie sofort mochte. Sie teilt viele Eigenschaften mit Peter – sie ist freundlich und weltgewandt, gutherzig, eine aufmerksame Zuhörerin, sehr gebildet und offenkundig ein überzeugter Familienmensch. Ich bin mir sicher, dass auch Sie sie gleich ins Herz schließen würden.

Sie hat uns ein äußerst bemerkenswertes Buch geschenkt, bemerkenswert in vielerlei Hinsicht. Auf der unmittelbar ersichtlichen Ebene handelt es sich um einen besonnenen, maßvollen, absolut klarsichtigen Bericht über eine ganz und gar schreckliche Erfahrung aus der höchst seltenen Perspektive der Betroffenen. Rikke ist Wissenschaftlerin und gibt die Einzelheiten ihres Martyriums mit einer kühlen Präzision wieder, welche die Schrecken des Erlebten noch plastischer und grausiger wirken lässt. Niemand sollte durchmachen, was ihr widerfahren ist, aber man hätte sich kaum ein qualifizierteres und kenntnisreicheres Opfer vorstellen können.

Doch dieses Buch ist viel mehr als ein klinischer Bericht über eine furchtbare Erfahrung – sehr viel mehr. Es ist vor allem eine zutiefst persönliche, bewegende Erzählung darüber, wie es ist, aus einem glücklichen, wohlgeordneten Leben herausgerissen und ohne Vorwarnung in eine unvorstellbare, entsetzliche Dunkelheit geworfen zu werden. Rikke hat das Unmögliche geschafft und eine Erfahrung in Worte gefasst, die sich jeder Beschreibung zu entziehen scheint.

Und sie hat es mit dem denkbar größten Großmut getan. Dies ist im Grunde ein Buch über Familienbande. Nichts verrät mehr über Rikke – als Mensch und als Autorin – als die Tatsache, dass es nicht nur die zermürbenden Schrecken des Erlittenen sind, die uns zutiefst berühren, sondern auch die emotionale und körperliche Kraft, die Peter und die Kinder bewiesen. Die Familie hat den Horrortrip von Anfang bis Ende zusammen durchgestanden.

Die vielleicht größte Besonderheit dieses Buches ist, dass es überhaupt existiert. Was Rikke widerfahren ist, geschieht nicht so selten, wie wir vielleicht glauben oder hoffen. Niemand weiß, wie viele Menschen auf der Welt im Koma liegen oder sich in einem »Zustand minimalen Bewusstseins« befinden, wie es im Fachjargon der Mediziner heißt. Fast nirgendwo gibt es systematische Aufzeichnungen darüber. Doch laut der Fachzeitschrift Nature Neuroscience geht die Zahl weltweit in die Hunderttausende. Nur wenige dieser bedauernswerten Menschen werden je wieder ein normales Leben führen.

Rikke Schmidt Kjærgaard ist eine tapfere und großartige Ausnahme. Mit einem Wimpernschlag beweist, dass wir uns in jedem Sinne des Wortes glücklich schätzen können, dass es sie gibt.

Bill Bryson, 2018

1

Sterben

Mein Tod war nicht vorauszusehen gewesen. Er kam wie aus dem Nichts. Am Tag zuvor war ich noch ganz ich selbst gewesen. Wir hatten zu Silvester Gäste eingeladen und verbrachten den Abend mit Gesprächen, Gesang, Musik und gutem Essen. Als es auf das Jahr 2013 zuging, standen wir mit Sektgläsern in der Hand rund um den Fernseher und verfolgten auf der Uhr am Kopenhagener Rathausturm den Countdown bis Mitternacht. Ich liebte den magischen Augenblick zwischen der letzten Sekunde des alten Jahres und der ersten des neuen: ein kurzes Innehalten zwischen Vergangenheit und Zukunft, voller Versprechungen und Erwartungen. Später fiel ich überglücklich und von der Feier erfüllt ins Bett.

Am nächsten Morgen waren wir noch immer in Festtagsstimmung. Es war ein wunderschöner Tag – ein kalter, klarer Wintertag mit gerade genug Schnee, dass der Boden bedeckt war, und einer Eisschicht auf den Pfützen, die nur darauf wartete, vom ausgelassenen Sprung eines Kindes geknackt zu werden. Unser Spaziergang führte uns am Fluss in der Nähe unseres Hauses entlang. Wir lebten in einer großen dänischen Stadt, einem schönen, etwas verschlafenen Ort. Das Haus hatten wir einige Jahre zuvor gekauft, kurz bevor unser jüngster Sohn Daniel zur Welt kam. Damals waren wir aus einer größeren Universitätsstadt weiter im Süden hergezogen, weil wir mehr Platz und einen Garten für unsere drei Kinder wollten.

Im Lauf der Jahre hatten wir viel Arbeit in das Haus gesteckt, Wände eingerissen, neue hochgezogen, Fußböden verlegt und alles in hellen Farben gestrichen. Wir hatten noch nie zuvor in einem Haus gewohnt, das uns gehörte, und machten es zu unserem Zuhause. Als uns die Arbeit mehrere Jahre ins Ausland verschlug, behielten wir das Haus und kehrten stets in den Sommerferien dorthin zurück, was Daniel zu der Annahme verleitete, in Dänemark sei immer Sommer. Ich liebte unser Haus. In schweren Zeiten, wenn wir schlechte Nachrichten verdauen oder stressige Phasen durchstehen mussten, diente es uns als Rückzugsort. Es war unser sicherer Hafen. Ein Ort, an dem nichts Schlimmes passieren konnte.

Der Fluss, an dem wir entlangspazierten, führte zum Meer. Die Kinder rannten auf dem Pfad hin und her: Johan, gerade achtzehn, für die Feiertage vom Auslandsstudium in Hongkong heimgekehrt, und die vier Jahre jüngere Victoria – zwei Teenager, die ihrem kleinen Bruder hinterherjagten und darüber ganz vergaßen, dass sie ja eigentlich gerade erwachsen wurden. Mein Mann Peter war in ein Gespräch mit einem alten Freund und Kollegen aus England vertieft, der bei uns übernachtet hatte. Ich konnte aus der Entfernung sehen, wie Peter mit den Armen gestikulierte, eine Bewegung, die mir so vertraut war, dass sie mir fast wie meine eigene vorkam. Ich hatte sie schon unzählige Male gesehen, wenn er eine Aussage unterstreichen oder ein ernstes Thema durch einen unterhaltsamen Kommentar auflockern wollte.

Peter hat ein einnehmendes Wesen, er ist wortgewandt und charismatisch. Schon als ich ihm zum ersten Mal begegnete, bewunderte ich seine Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen und ihnen das Gefühl zu geben, sie seien etwas Besonderes. Wir hatten uns auf einer Weihnachtsfeier in der Universität kennengelernt, wo wir bei einem Wissenschaftsquiz zu einem Zweierteam zusammengelost worden waren. Purer Zufall. Wir gewannen. »Du und ich, wir sind ein tolles Team, oder?«, hatte er gesagt.

Wie ich nun am Flussufer entlanglief, fröstelte ich, die Kälte drang mir bis in die Knochen. Meine Glieder fühlten sich bleischwer an. Niemandem fiel auf, dass ich zurückfiel. Ich versuchte, die anderen einzuholen, schaffte es aber nicht. Als ich Peter rufen wollte, fehlte mir die Luft dazu. Doch ich dachte nicht weiter darüber nach. An Neujahr ist schließlich jeder müde. Kurz darauf kam Daniel, unser fröhlicher, sorgloser achtjähriger Sohn, angelaufen, um sich hinter mir zu verstecken, damit die anderen ihn nicht fingen. Als Victoria ihren Vater erwischte und sie alle lachend um mich herumliefen, blieb ich einfach stehen und lächelte über das ausgelassene Treiben.

Wieder zu Hause, war mir immer noch kalt. Während die anderen sich auf verschiedene Zimmer verteilten, ließ ich mir direkt ein Bad ein, legte mich in das heiße Wasser und fragte mich, warum mir nicht wieder warm wurde. Es war nie gut für mich, wenn meine Körpertemperatur schnell stieg oder fiel, und ich wollte sicherstellen, dass sie sich stabilisierte.

Mit zwanzig war bei mir SLE – Systemischer Lupus erythematodes – diagnostiziert worden, eine chronische Autoimmunkrankheit, bei der das Immunsystem irrtümlich gesundes Gewebe angreift. Wer an SLE leidet, neigt dazu, schneller krank zu werden, und obwohl ich mittlerweile nicht mehr deswegen in Behandlung war, lebte ich seit vielen Jahren mit den Risiken und den notwendigen vorbeugenden Maßnahmen und hatte immer noch Angst vor Rückfällen und einem schweren Wiederaufflammen der Krankheit. Es war wichtig, dass meine Körpertemperatur niemals über 38 Grad stieg; selbst wenn sie diesen Wert nur geringfügig überschritt, musste ich einen Arzt rufen.

Abgesehen von gelegentlichen Gelenkschmerzen und Müdigkeitsphasen setzte mir die Krankheit nicht übermäßig zu. Sie hatte im Grunde kaum Auswirkungen auf mein Leben. Die Gelenkbeschwerden oder ein leichter schmetterlingsförmiger Ausschlag auf den Wangen und auf dem Nasenrücken waren Zeichen von Erschöpfung und mangelnder Ruhe und ein Indikator, dass die Krankheit sich regte. Ich wusste, dass ich diese Warnsignale ernst nehmen musste, und legte dann eine Ruhepause ein. Schon kurz nach Erhalt der Diagnose hatte ich beschlossen, mein Leben nicht von der Krankheit bestimmen zu lassen, es trotzdem in vollen Zügen zu genießen.

Doch jetzt machte es mich ein wenig nervös, dass ich es nicht schaffte, wieder warm zu werden. Als ich aus der Badewanne stieg, bibberte ich vor Kälte. Meine Muskulatur arbeitete hart, sie zog sich rasend schnell zusammen und lockerte sich wieder, aber mein Körper schien keinerlei Wärme zu produzieren. Ich legte mich ins Bett und rief Peter.

»Könntest du mir ein paar Decken bringen?«, bat ich ihn.

»Geht es dir gut?«

Ich entschied, dass ich ihm nicht antworten musste.

Als Peter die Decken über mir ausbreitete, sah er besorgt aus. So schaute er immer, wenn etwas nicht stimmte.

»Ich friere immer noch.« Meine Zähne klapperten und meine Glieder zitterten.

Peter wies Johan an, ein paar Daunendecken zu holen, die sie gemeinsam über mir auftürmten. Ich brachte es nicht über mich, ihnen zu gestehen, dass mir immer noch war, als läge ich in einem Bett aus Eis.

In Skandinavien wird es im Winter früh dunkel. Um vier Uhr nachmittags brannte das Licht im Schlafzimmer, und die Helligkeit stach mir wie kleine Eiszapfen in die Augen. Ich bat Peter, das Licht auszuschalten, und schaffte es, ihm zu sagen, dass ich ihn rufen würde, wenn ich etwas bräuchte.

»Okay. Dann lass ich dich jetzt allein, damit du dich ausruhen kannst.« Aber als er rausging, ließ er die Tür offen.

Meine Temperatur sank weiter, und die Stunden, die verstrichen, kamen mir vor wie Tage. Im Haus war es ruhig, die Stimmung gedämpft, als bemühte man sich meinetwegen, leise zu sein. Vielleicht waren nach der Silvesterfeier aber auch alle müde. Daniel spielte wahrscheinlich mit Lego, Victoria las und Johan und Peter bereiteten das Abendessen zu. Ich beschloss, dass auch ich einfach erschöpft war und mir eine normale Erkältung eingefangen hatte. Nichts Ernstes.

Doch dann kam das Fieber. Im einen Augenblick lag ich frierend und zitternd da, im nächsten glühte ich vor Hitze. Meine Temperatur schnellte rauf und runter. Meine Gedanken wurden wirr und laut. Mussten die Kinder morgen zur Schule? Was brauchten sie dafür? Ich wollte aufstehen und ihre Schultaschen packen.

Ich bekam nur vage mit, wie die Kinder mir gute Nacht sagten und Peter ins Bett kam. Einen kurzen Augenblick lang nahm ich wahr, dass er etwas sagte, aber dann überwältigte mich der unaufhaltsame Drang, meinen Darm zu entleeren, und machte jedes Zuhören unmöglich. Victoria kam aus ihrem Zimmer und stand im Flur, als ihr Vater mich, unterstützt von Johan, ins Bad bugsierte. Irgendetwas war ganz und gar nicht in Ordnung, das war zu spüren. Ich wollte ihnen sagen, dass alles gleich wieder gut wäre, doch die Krämpfe, die meinen Körper schüttelten, hielten mich davon ab. Peter schob die Tür hinter mir zu und verschaffte mir so die Privatsphäre, die mir in meinem Zustand völlig egal war.

Erbrochenes und Durchfall schossen förmlich aus meinem Körper. Ich versank im Fieberwahn, und in meinen wenigen klaren Momenten versuchte ich Peter zu sagen, dass ich schon zurechtkäme, wenn er mich eine Weile in Ruhe ließe, und ob er bitte aufhören könne, solchen Lärm zu veranstalten, denn dann ginge es mir besser. Aber Peter war ganz still. Die Geräusche waren mein Würgen und das Ächzen meines schmerzgeplagten Körpers.

Plötzlich fühlte ich mich für einen Augenblick besser. »Ich brauche keinen Arzt«, sagte ich. »Nur ein bisschen Ruhe. Gönn dir ein bisschen Schlaf. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche.« Doch noch bevor Peter antworten konnte, schoss es wieder aus mir heraus, noch schlimmer als zuvor.

»Rikke, ich rufe den Arzt«, erklärte er entschieden.

Ich bekam nicht mit, was er am Telefon sagte, aber anscheinend reichte seine Beschreibung aus. Der Arzt, der Notdienst hatte, erklärte sich zu einem Hausbesuch bereit.

Er kam durchs Haus getrampelt, ohne seine schlammverkrusteten Schuhe auszuziehen, und warf nur einen müden Blick auf mich.

»Das ist die Grippe«, sagte er. »Die hat gerade jeder. Setz dich aufrecht hin. Das wird schon wieder.«

Dann drehte er sich zu Peter um und meinte: »Ich stelle euch ein Rezept für Tamiflu aus. Gib ihr das und geh morgen früh mit ihr zum Hausarzt.« Und weg war er.

Was macht man in so einer Situation? Der Arzt hatte Peter erklärt, es sei die Grippe, er solle mir Tamiflu besorgen. Was hätte Peter, der selbst kein Mediziner war, also anderes tun sollen? Doch er spürte, dass in meinem Körper irgendetwas Schlimmes vor sich ging. Er hatte den Arzt über meine SLE-Erkrankung informiert. Er sah, dass mein Körper kollabierte, dass ich mich nicht aufrecht hinsetzen konnte, wie der Arzt angeordnet hatte, dass ich weder essen noch trinken konnte und keinerlei Kontrolle mehr über meine Körperfunktionen hatte. Aber ihm blieb nichts anderes übrig, als dem Urteil des Experten zu vertrauen, das lautete, wir müssten uns keine Sorgen machen. Also fuhr er zur Notdienstapotheke und löste das Rezept ein.

Das Tamiflu zeigte keine Wirkung. Ich konnte nicht einmal Wasser bei mir behalten, geschweige denn das Medikament. Und als die endlose Nacht voranschritt, forderten das Fieber und das ständige Erbrechen allmählich ihren Tribut. Peter war völlig erschöpft, weil er ständig hinter mir her putzen, die Laken wechseln und waschen und mich vom Bett ins Bad und wieder zurück tragen musste. Ich spürte die Rastlosigkeit im Haus. Johan und Victoria schlichen anfangs um uns herum, um herauszufinden, was los war, doch als es mir immer schlechter ging, lagen sie wach in ihren Betten. Nur Daniel war in einen unruhigen Schlaf gefallen.

In den frühen Morgenstunden wurde mein Erbrochenes schwarz. Dunkel und dickflüssig. Mir fehlte die Kraft, um den Kopf zum Eimer zu bewegen. Ich gab mir Mühe, Peters Fragen zu beantworten, aber die Worte, die aus meinem Mund kamen, ergaben keinen Sinn. Völlig verängstigt rief er bei Sprechstundenbeginn in unserer Hausarztpraxis an, um unseren Arzt dringend zu bitten, sofort zu kommen. Da die Arzthelferin die Panik in Peters Stimme spürte, versprach sie, den Doktor so schnell wie möglich aufzutreiben.

Später erfuhren wir, dass unser Hausarzt zunächst zögerte, als der Anruf einging. Er war mit seiner Familie und einigen Freunden unterwegs, um den letzten seiner freien Tage zum Jahreswechsel zu genießen. Kurz erwog er, das Telefon einfach klingeln zu lassen, nahm das Gespräch dann aber –pflichtbewusst, wie er war – doch entgegen.

Das war meine Rettung, denn der in meinem Körper wütende biologische Wirbelsturm zerschmetterte gerade meine letzten Abwehrkräfte.

~

»Rikke! Kannst du hören, was ich sage?« Ich vernahm schwere Atemzüge und Worte wie aus weiter Ferne. Die Stimme wurde lauter. »Peter. Das ist nicht gut. Versuche, ihren Arm still zu halten.«

Mein Körper bäumte sich auf. Der Arzt injizierte mir eine Dosis Penicillin in den Arm, den Peter festhielt. Eine Spritze fiel auf den gefliesten Schlafzimmerboden.

Binnen Minuten trafen zwei Krankenwagen ein. Die Sanitäter stürmten durchs Haus, brüllten Anweisungen, schoben Möbelstücke beiseite – sie waren gekommen, um ein Leben zu retten.

Ich bekam nicht mit, wie sie mich abtransportierten. Ich war im Begriff, mich zu verabschieden. Auf der Trage schlug mein Herz immer schwächer. Dann blieb es stehen.

Ich war klinisch tot.

Da war Nichts. Kein Licht am Ende des Tunnels, keine Engel, keine Harfen. Kein Himmelstor und keine Hölle. Nichts. Tot zu sein heißt genau das. Man ist weg. So einfach und beängstigend ist das.

Mein Herz mochte aufgehört haben zu schlagen, aber so leicht wollten die Sanitäter nicht aufgeben. Auf der Fahrt zum Krankenhaus taten sie alles, um mich am Leben zu halten. Doch während sie mein Herz durch Druck zum Pumpen brachten, versagten meine restlichen Organe. Das Ausmaß dessen, was der Mensch gegen die Biologie ausrichten kann, ist begrenzt. Mein Körper näherte sich dem Ende seines Lebens.

Zu Peter sagte unser Hausarzt: »Du kannst nicht fahren. Du stehst unter Schock. Ich bringe dich hin. Überlass die Kinder deiner Mutter, sie kann sie in ihrem Wagen mitnehmen.«

Peters Mutter war kurz vor dem Krankenwagen eingetroffen, um uns zu helfen. Fast wie in Trance setzte Peter sich im Wagen des Mediziners auf den Beifahrersitz.

»Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht sagen, was passieren wird«, sagte unser Hausarzt. »Es ist eine Frage von Minuten. Vielleicht haben wir es gerade noch rechtzeitig geschafft und sie können sie retten.«

Als man mich aus dem Krankenwagen auf die Intensivstation brachte, standen Ärzte mit Defibrillatoren bereit, um mir kleine Stromstöße zu versetzen, die mein Herz wieder zum Schlagen bringen sollten. Ich wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen, um mich mit Luft zu versorgen, und an ein Dialysegerät, um mein Blut zu reinigen. Mein Körper schaffte nichts mehr allein. Ich wurde gezwickt und gepikst, aber das war mir völlig egal. Nicht einmal meine Reflexe waren noch vorhanden. Ich war in ein passives, friedvolles Koma gefallen. Eine tiefe Bewusstlosigkeit jenseits des Tumults.

Irgendwo aus weiter Ferne, vielleicht vom Grund des Meeres, hörte ich eine Krankenschwester meinen Namen rufen: »Rikke! Rikke! Deine Kinder sind hier.«

»Hallo, Mama!«, ertönte eine kaum wahrnehmbare dünne Stimme.

Und als meine Kinder mich berührten, drei unterschiedlich große Hände meinen Arm streichelten, reagierte mein Gehirn mit einem letzten salzigen, feuchten Zeichen, bevor es sich vollständig abschaltete. Der verbliebene Rest meines Bewusstseins verabschiedete sich mit einer einzelnen Träne von der kleinen Gruppe von Menschen, die ich am allermeisten auf der Welt liebte.

Dann versank ich in Dunkelheit.

Victorias leise Stimme erfüllte den Raum, als das Mädchen nach der Hand seines Vaters griff. »Was passiert jetzt mit Mama?«

»Ich weiß es nicht, mein Schatz. Ich weiß es nicht«, antwortete er.

Victoria zuckte zusammen. Ihr Vater wusste immer alles.

2

Überleben

Es war eine Krankenschwester auf der Intensivstation, die Peter auf die Idee brachte: »Halte jeden Tag in ein paar Stichpunkten fest, was passiert. Wenn du es dir aufschreibst, bleibt es dir in Erinnerung.« Was sie eigentlich meinte, aber nicht übers Herz brachte zu sagen, war: Schreib alles auf, damit dir Erinnerungen an deine Frau bleiben, wenn sie nicht mehr ist.

Peter ist Universitätsprofessor und Fachmann für die Geschichte des Menschen, für den Teil der Geschichte, der Millionen Jahre in der Vergangenheit liegt, als wir noch Affen waren. Sachverhalte zu dokumentieren ist ihm über die Jahre in Fleisch und Blut übergegangen, und er hat stets etwas zu schreiben dabei. Seiner scharfen Beobachtungsgabe entgeht nichts, daher war das ein guter Rat. Er notierte alles, jedes Ereignis, jede Reaktion der Kinder und unseres erweiterten Familienkreises sowie seine tiefsten, privatesten Gedanken. Als es weiter bergab ging, wusste er, dass ich später alles würde wissen wollen, und wenn nicht ich, dann irgendwann die Kinder, sollte es zum Allerschlimmsten kommen.

Außerdem bewahrte ihn das Schreiben davor, verrückt zu werden.

Dank dieser Notizen – seiner an mich gerichteten Gedanken – konnte ich im Nachhinein rekonstruieren, was in der Zeit passiert war. Einen Großteil dessen, was in den Tagen vor meiner Krankheit und in den Wochen nach ihrem Ausbruch geschah, musste ich zusammenfügen, so als schriebe ich die Biografie einer anderen Person. Ich griff auf Notizen von Ärzten zurück. Auf Krankenakten. Auf endlose Werte zu meinen Körperfunktionen. Medikamentendosierungen. Fotos. Röntgenbilder. CT-Scans. Auf sämtliche Daten, die ich in die Finger bekommen konnte. Gespräche mit dem Fachpersonal. Mit Ärzten. Mit Pflegern. Mit Therapeuten. Mit Familienmitgliedern. Mit Freunden.

Eine Krankenschwester hatte Peter zur Seite genommen und gesagt, dass »in einer solchen Situation« alle nahen Angehörigen vor Ort sein sollten. »Was genau ist denn die Situation?«, fragte Peter. »Sind das ihre Eltern?«, gab die Schwester zurück und sah dabei Peters Eltern an, die zusammen mit den Kindern gekommen waren. Als Peter den Kopf schüttelte, riet sie ihm, sofort meine Eltern »und alle anderen nahen Verwandten« zu verständigen. Als sie seinen Gesichtsausdruck sah, bot sie ihm an, die Anrufe selbst zu übernehmen.

Meine Eltern hatten sich scheiden lassen, kurz nachdem ich von zu Hause ausgezogen war. Meine jüngere Schwester hatte mittlerweile eine eigene Familie, mein Vater eine neue. Auch meine Mutter hatte wieder geheiratet, lebte jetzt aber allein. Doch sie alle wohnten noch immer recht nah beieinander; ich bildete mit meinem Wegzug in eine weit entfernte Stadt die Ausnahme.

»Ihr müsst sofort kommen«, sagte die Krankenschwester zu meiner Mutter. »Bereitet euch darauf vor, euch von ihr zu verabschieden.« Meine Mutter brach zusammen, außerstande, die Worte der Krankenschwester zu begreifen. Sie ergaben absolut keinen Sinn. Peter hatte zumindest meinen Kollaps miterlebt. Meiner Mutter und kurz darauf meiner Schwester und meinem Vater muss das alles noch unsinniger erschienen sein als ihm. Sie hatten am Tag zuvor noch mit mir gesprochen. Da war alles in Ordnung gewesen. Was meinte die Schwester mit »verabschieden«?

In der Zwischenzeit wurde beschlossen, einen Hirnscan bei mir durchzuführen. Das war riskant. Ich war so instabil, dass schon der Transport zu dem Gerät fatale Auswirkungen haben konnte. Doch in diesem Stadium führte kein Weg daran vorbei. Die Ärzte mussten das Ausmaß des Schadens ermitteln, um zu sehen, ob ich hirntot war. In einem Körper, der ein biologisches Schlachtfeld war, auf dem Heere von Blutgerinnseln alle verbliebenen gesunden Teile angriffen, war das ein höchst wahrscheinliches Szenario. In diesem Fall, wenn ich geistig bereits aus dem Leben geschieden war, ohne Hoffnung auf Wiederkehr, wäre schnelles Handeln geboten, um mir die Organe zu entnehmen, die noch etwas taugten, und damit andere Menschen zu retten.

Der Scan ließ die Ärzte hoffen, dass ich eine Chance hatte, aber nicht hier im örtlichen Krankenhaus. Stattdessen musste ich ins Universitätsklinikum verlegt werden, eine führende Forschungseinrichtung fünfzig Kilometer weiter südlich. Noch bevor die Ärzte das mit Peter besprechen konnten, war ich unterwegs.

Um zu verhindern, dass sich das, was mich niedergestreckt hatte, ausbreitete und den anderen das gleiche gefährliche Schicksal bescherte, mussten Peter und die Kinder ein starkes Gegenmittel gegen maximal aggressive Bakterieninfektionen einnehmen. Peter, Johan und Victoria verstanden das, aber Daniel brachte es, verwirrt und geschockt, wie er war, nicht über sich, die Tabletten zu schlucken. Sein achtjähriger Kopf sah überall nur noch Feinde – die Krankheit, das Krankenhaus, die Ärzte, das Pflegepersonal –, die ihm seine Mutter entrissen hatten, und er hatte instinktiv das Gefühl, dass er mich und sich nur retten könne, wenn er sich mit aller Macht gegen diese Feinde wehrte.

Peter versuchte zunehmend verzweifelt, Daniel zu beruhigen. Er wusste, dass ich wahrscheinlich im Sterben lag, und kämpfte gleichzeitig dafür, dass das keinem weiteren Familienmitglied widerfuhr. Ihm war klar, dass er Daniel dazu bringen musste, das Medikament zu nehmen.

Zwei Ärzte, zwei Krankenpfleger, zwei Stunden. Tabletten, zerstückelt und zerstoßen, mit Zucker versetzt und in Joghurt gerührt. Überredungsversuche, Schmeicheleien, Bestechung. Nichts schien zu funktionieren. Doch irgendwann gab Daniel nach und bekam, weil die Zeit nun drängte, eine doppelte Dosis direkt in die Vene gespritzt. Er war in Sicherheit.

Als ich vom örtlichen Krankenhaus in die Universitätsklinik unterwegs war, tat die Gesundheitsbehörde, was in so einem Fall vorgeschrieben ist, und hatte bereits mit der Schadensbegrenzung begonnen. Die direkten Angehörigen waren versorgt. Der nächste Schritt bestand darin, unsere Silvestergäste aufzuspüren. Sie waren schon in die Niederlande und nach Großbritannien zurückgereist. Um ihre Gesundheit zu gewährleisten, mussten auch sie sich ein Gegenmittel spritzen lassen.

Während ich in einem Bett auf der Intensivstation untergebracht wurde, isoliert von allen anderen Patienten, fuhr mein Schwiegervater Peter, dessen Mutter und die Kinder in die Universitätsklinik, wo meine Eltern und meine Schwester nach zweieinhalb Stunden Fahrt quer durch das Land zu ihnen stießen. Eine Ärztin kam, um ihnen zu berichten, was sie über meinen Zustand wusste.

Draußen war es bereits dunkel. Das Personal der Nachtschicht hatte seinen Dienst aufgenommen. Ein Arbeitstag wie jeder andere auf der Intensivstation.

Meine Schwester war die Erste, die das Wort ergriff. »Ich will nur eines wissen: Wird sie morgen noch am Leben sein?«

»Das können wir nicht sagen«, antwortete die Ärztin.

Victoria erstarrte. Mit ihren vierzehn Jahren stellte sie – aufgeweckt und sensibel, wie sie war – die Verbindung zwischen heute und dem nächsten Tag her, an dem ich vielleicht nicht mehr am Leben wäre. Sie hielt den Blick fest auf ihren Vater gerichtet, in der Hoffnung, er könne ihr geben, wozu die Ärztin nicht in der Lage war. Ihr brach das Herz. Plötzlich war es gefährlich, schlafen zu gehen, da beim Aufwachen die schlimmste aller Nachrichten warten konnte. Also fasste sie, ohne ein Wort zu sagen, den Beschluss, wach zu bleiben. Auch wenn es irrational war – in diesem Augenblick glaubte Victoria, sie könne zu meinem Überleben beitragen, indem sie gegen ihr eigenes Schlafbedürfnis ankämpfte. Und so begann ein schwerer innerer Kampf für sie.

~

Ich hatte einen septischen Schock erlitten, mein Körper war dabei, sich selbst zu töten. In meinem Inneren explodierten winzige Blutgerinnsel wie ein Miniaturfeuerwerk, und überall wurden kleine Blutgefäße undicht. Mein Körper war aufgebläht und durch eingelagerte Flüssigkeit bereits jetzt zwanzig Kilo schwerer; meine Hände, meine Füße und meine Nase färbten sich schwarz. Mein Gesicht und der Rest meines Körpers waren violett, blau und dunkelrot, ein Mosaikmuster, das unter meiner Haut entstand. Ich lag in einem tiefen Koma.

Meine medikamentöse Versorgung wurde über eine Art Raumstation gesteuert, voller hoch entwickelter technischer Geräte, die konstant meine Werte überwachten und mir exakt bemessene, computerberechnete Dosen von Arzneimitteln verabreichten. Um mich herum fand sich alles, was man aus Filmen oder der Lieblingskrankenhausserie kennt, nur mehr davon: Lampen, Bildschirme, Kabel und Schläuche, die mich mit einem sorgfältig zusammengestellten intravenösen Medikamentencocktail versorgten und so sicherstellten, dass ich gerade genug und nicht zu wenig von allem bekam. Schon der kleinste Fehler hätte mein Ende bedeuten können.

Die Behandlung richtete sich gegen eine aggressive bakterielle Infektion, doch diese Diagnose war bisher nur eine Vermutung der Ärzte. Es war auch möglich, dass ich an einem aggressiven Virus litt, an einem seltenen Parasiten oder einem bösartigen Pilz. Ich war immer noch in Quarantäne, daher mussten alle Besucher und Krankenhausmitarbeiter, die zu mir wollten, eine komplexe Abfolge von Vorkehrungen treffen, um sich nicht anzustecken: Sie desinfizierten sich die Hände, zogen einen Einmalschutzanzug über und setzten Gesichtsmasken auf.

Derart zu unfreiwilligen Mitwirkenden in einem Science-Fiction-Film gemacht, widerstrebte es meinen Kindern, mein Zimmer zu betreten. Sie hatten Angst. Ich war kaum wiederzuerkennen und so gerade noch am Leben. Johan war der Erste, der sich ein Herz fasste. Als er neben seinem Vater stand, in der eigenartigen Schutzkleidung, die ihn davor bewahren sollte, das gleiche Schicksal zu erleiden wie ich, betrachtete er mich eingehend. Er wusste, dass ich künstlich am Leben gehalten wurde, entgegen allen Hoffnungen und Statistiken.

Am ersten Abend schaffte Victoria es nur bis zur Schwelle. Sie wollte nicht hereinkommen. Sie warf einen schnellen Blick durch die Türöffnung auf mein Bett, gerade lange genug, um mich zu sehen. Für Daniel war es noch schwieriger. Er war kaum in der Lage, sich anzuhören, wie es mir ging, und ertrug nicht einmal den Anblick der Tür zu meinem Zimmer. Am dritten Tag, nachdem Peter mit den Kindern einen Ausflug auf die Neugeborenenstation gemacht hatte, wo sie zur Welt gekommen waren, und sie die Realität für einen Augenblick hatten vergessen können, fanden sie die Kraft, hereinzukommen und an meinem Bett zu stehen, wo sie mit mir sprachen, weinten, mich anschauten.

Während ich nichts von dem mitbekam, was um mich herum geschah, erkannte Peter schnell, dass Daniel irgendetwas zusetzte, das über die traumatische Erfahrung, mich in diesem Zustand zu sehen, hinausging, und als der Junge hemmungslos zu schluchzen anfing, ging Peter mit ihm nach draußen. Hand in Hand liefen sie durch die stille winterliche Dunkelheit. Da gestand Daniel seinem Vater, während sein kleiner Körper zitterte: »Ich habe Angst vor Handys.«

Niemand hatte seine stillen Qualen bemerkt. Als sein Vater ihn nun fest in den Arm nahm, beruhigte Daniel sich irgendwann. Schließlich brach es aus ihm heraus: Alles sei so rätselhaft und schockierend, dass ihm nichts anderes übrig bleibe, als das Geschehen zu beobachten. Mich zu beobachten, die Ärzte und Pfleger zu beobachten, die Maschinen zu beobachten, seinen Vater, seine Geschwister, seine Großeltern und seine Tante zu beobachten. Aus der Perspektive eines Achtjährigen schaute er buchstäblich zu allen auf und sah nichts als schmerzerfüllte Gesichter. Erwachsene, die weinten. Die im Flur vor meinem Zimmer zusammenbrachen. Die sich bemühten, sich zusammenzureißen, letztendlich aber daran scheiterten und von der Last erdrückt wurden. Er sah, wie sie ihn gar nicht mehr wahrnahmen, weil ihre gesamte Aufmerksamkeit sich auf mich richtete.

Daniels Stimme war kaum hörbar, nicht mehr als ein Wispern.

»Jedes Mal, wenn ein Handy klingelt, habe ich Angst, dass jemand mir sagen wird, Mama ist gestorben.«