19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Nimm meinen Schmerz: 24 erschütternde Berichte aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine – erstmals in Buchform festgehalten von der preisgekrönten russischen Journalistin Katerina Gordeeva. In der Übersetzung von Jennie Seitz. Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung, 2024. »Geschichten aus der Wirklichkeit mit ungeheurer literarischer Kraft und tätigem Mitgefühl.« Volker Weidermann, DIE ZEIT 48, 16.11.2023 »Gordeeva lässt die Menschen einfach reden – und die oft bizarren Details der Realität lassen die Wirklichkeit zur Literatur gerinnen.« Klaus Rimpel, Münchner Merkur Nr. 245 | Dienstag, 24. Oktober 2023 »In seinen besten Momenten hat das Buch etwas von der erschütternden Präzision derTexte Swetlana Alexijewitschs, man spürt, eine nackte, existenzielle Unbehaustheit umgibt diese Menschen.« Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung Nr. 244, Montag, 23. Oktober 2023 »Das Buch bringt diesen Krieg viel näher als die allbekannten Berichte, unerträglich nahe. Man spricht häufiger davon, dass ein Buch erschütternd sei. Dieses hier ist es.« Holger Heimann, Andruck - Das Magazin für Politische Literatur I Deutschlandfunk, 02. Oktober 2023, 19:15 Uhr Die russische Journalistin und Trägerin des Internationalen Anna-Politkowskaja-Journalistenpreises, Katerina Gordeeva, interviewte nach Ausbruch des Krieges betroffene Menschen in Flüchtlings-Zentren in der Ukraine, in Russland und Europa. Sie sprach mit Flüchtlingen, russischen Dissidenten und Helfern, den Menschen in Europa, die Geflüchtete aufgenommen haben. 24 erschütternde Kriegsschicksale: von Butscha über Mykolajiw bis Mariupol Mit großer literarischer Kraft und dokumentarischem Blick schildert Gordeeva die Kriegs-Erlebnisse dieser Menschen und fängt die Gräuel und Ungerechtigkeiten des Krieges auf besonders nahbare Art ein. So entsteht ein direktes, unverfälschtes, schmerzvolles Stimmungsbild. Geschichten von Leben, Flucht und Überleben, die unser Wissen über den Krieg verändern werden Katerina Gordeevas Buch ist ein brisanter Text, der umfassend das Kriegserleben schildert, sowohl von russischer als auch ukrainischer Seite. Diese Geschichten werden unser Wissen über den Krieg verändern und sind zugleich Zeugnis und Appell für Demokratie, objektiven Journalismus, für Wahrheit und für Frieden. Das Buch wurde bislang in 14 Sprachen übersetzt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 479

Ähnliche

Katerina Gordeeva

Nimm meinen Schmerz

Geschichten aus dem Krieg

Aus dem Russischen von Jennie Seitz

Knaur eBooks

Über dieses Buch

Mit dokumentarischem Blick und großer literarischer Kraft schildert Katerina Gordeeva die Kriegserlebnisse von ukrainischen Geflohenen und russischen Dissidenten. Sie pendelt dafür zwischen Flüchtlingszentren in Russland, der Ukraine und Europa und fängt die Gräuel und Ungerechtigkeiten des Krieges auf besonders eindrückliche Art ein. Jede dieser 24 Geschichten ist ein Dokument eines Lebens, das auf unvorstellbare Weise durch diesen Krieg ruiniert wurde. Und zugleich ein Zeugnis des unermüdlichen Engagements Gordeevas für einen objektiven Journalismus, für Wahrheit und Frieden.

Inhaltsübersicht

Motto

Widmung

Vorbemerkung

VORWORT

KAKERLAKEN

MAGNET

BAUCH

WURZELN

RING

LINSE

Ljudas Geschichte. Teil 1

Ljudas Geschichte. Teil 2

MÜTZE

KÜHLSCHRANK

BÜGELEISEN

TEUFEL

AUGEN

ACHT STUNDEN

FLASCHE

PEPPA WUTZ

ROAMING

SCHOKORIEGEL

BROMBEEREN

KATZE

SPECK

HONIG

WILDE SCHWÄNE

LEHRBUCH

BORDSTEIN

KISSENBEZUG

Glossar

»Der Hass eilt von Süden nach Norden

dem Frühling auf Flügeln voraus«

Joseph Brodsky1

Für meine Großmutter Rosa, die in Mykolajiw

geboren und in Rostow am Don gestorben ist.

Für meine Großmutter Katja, die in Moskau

geboren und in Kyjiw gestorben ist.

In diesem Buch wird aktuelles Kriegsgeschehen geschildert sowie Flucht, Vertreibung, Verletzung und Tötung von Menschen und Tieren.

VORWORT

Der Verlag bat mich um ein Vorwort. Ich sollte kurz erzählen, wie dieses Buch entstanden ist. Ich habe mich bemüht, die Bitte innerhalb der vorgegebenen Frist zu erfüllen, aber stattdessen saß ich wochenlang vor einem leeren Dokument.

Ich bin Journalistin. Ich habe jahrelang für das russische Fernsehen gearbeitet, war als Reporterin an vielen Brennpunkten unterwegs. Ich musste meine Tätigkeit für das Fernsehen aufgeben, als das freie Wort nach und nach durch Propaganda ersetzt wurde und die Professionalität durch Loyalität gegenüber dem Regime. Nach der Annexion der Krim und der Entfesselung des Kriegs im Südosten der Ukraine verließ ich Russland. Ich wurde freie Journalistin: Ich betreibe einen YouTube-Kanal mit 1,5 Millionen Followern, meine Filme werden von Dutzenden Millionen von Menschen gesehen. Auch im Exil hörte ich nicht auf, von Russland zu erzählen: Eine andere Heimat werde ich in diesem Leben nicht haben.

Am 24. Februar 2022 überwältigte mich das Gefühl, dass das alles jeden Sinn verloren hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu meinen Kindern jemals den Satz sagen würde müssen: »Heute Morgen hat der Krieg begonnen.« Und noch weniger habe ich kommen sehen, dass ich ihnen erklären muss, dass diesen Krieg jenes Land begonnen hat, das unsere Heimat ist.

Die Hälfte unserer Familie lebt in der Ukraine, in Kyjiw: mein Cousin und meine Cousine, ihre Familien und Kinder, mein Onkel, der 1939 geboren ist.

Der Staat, dessen Bürgerin ich bin, hat – formell also auch in meinem Namen – die Menschen angegriffen, die ich liebe.

Mein Beruf hat mir geholfen, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren: Ich habe sofort beschlossen, die Ereignisse festzuhalten. Wir alle sind auf den schwärzesten Seiten des Geschichtsbuchs gelandet.

Seit Februar war ich kaum zu Hause. Ich reiste herum, redete mit Menschen, drehte. Aber neben den geplanten Reisen und Terminen kamen die Heldinnen und Helden dieses Buches zu mir: an Grenzübergängen, im Zug, auf der Straße, über Bekannte und Bekannte von Bekannten, aus zufällig mitgehörten Gesprächen, zufällig gestellten Fragen.

Der Krieg zerstörte Leben, riss uns mit auf der Abwärtsspirale von endlosem Hass, aber Schritt für Schritt gelang es mir, hinter das Unerträgliche, Unverzeihliche, Tödliche zu dringen. Ich weiß, wie schwer es für meine Heldinnen und Helden manchmal war, sich mit mir zu treffen und zu sprechen. Ausgerechnet mit mir zu sprechen. Manchmal war genau das das Problem. Aber jedes Mal nahmen diese großartigen Menschen irgendwo die Kraft her. Und wir redeten.

So entstand der Film, der im Sommer 2022 auf meinem YouTube-Kanal erschienen ist.

Ich dachte, dass es mir leichter ums Herz würde, sobald der Film herausgekommen wäre. Dass ich aufhören würde, mit dem Gehörten und Gesehenen zu leben, dass ich die Geschichten loslassen würde. Dass ich durchatmen könnte.

Doch der Film erschien, und die Figuren – sowohl die im Film als auch die, die nicht in der endgültigen Fassung vorkamen – ließen mich nicht los. Ich träumte von ihnen. Hörte ihre Stimmen ständig in meinem Kopf. Mir wurde klar, dass ich es aufschreiben muss, dass es anders nicht geht.

So begann ich im Sommer 2022, an diesem Buch zu arbeiten. Und während ich schrieb, kamen immer neue Figuren in mein Leben. Der Krieg war nicht vorbei. Obwohl es immer schwieriger wurde, sich nicht daran zu gewöhnen. Auch dagegen schrieb ich an. So entstand dieses Buch.

Als der Verlag mich nun bat, ein Vorwort zu verfassen, saß ich also wochenlang vor einem leeren Blatt. Es war unheimlich, ich verstand nicht, was mit mir los war, warum ich kein Wort zu Papier bringen konnte.

Mich rettete ein Brief, den mir eine der Heldinnen dieses Buchs schrieb, nachdem sie das Manuskript gelesen hatte. Sie schrieb: »Jeder von uns hat seine schreckliche, tragische Geschichte erlebt – aber nur die eine. Und du hast sie alle erlebt.«

Ja, da ist etwas dran.

Mit dem Zug sind es von Berlin nach Naumburg gute drei Stunden, mit einem Umstieg in Halle an der Saale.

In Halle muss ich 28 Minuten auf den nächsten Zug warten. Es ist ein großer Bahnhof. Mit einem Glasdach. Ein Flugzeug fliegt vorüber. Ich stelle mir vor, wie es eine Bombe direkt über dem Bahnhof abwirft. Über so etwas denke ich jetzt ständig nach.

Außerdem kann ich mir keine Videos ansehen, die mit einer Drohne aufgenommen wurden. Es nimmt absurde Züge an: Ein Bekannter schickte mir Videoaufnahmen von einer Elchkuh in der russischen Oblast Iwanowo, die Junge geboren hat und mit ihnen im Wald lebt. Die Aufnahmen hat er mit einer Drohne gemacht: Elchkuh, Elchjunge, Wald. Aber ich kann nicht hinsehen. Ich habe Angst. Ich denke, jeden Moment könnte jemand aus dem Wald gerannt kommen und anfangen zu schießen; dann schießt jemand zurück; er stirbt; dieser Tod wird gefilmt, und ich muss ihn sehen. Den Tod anstelle der süßen Elchjungen. Ich weine nicht. Nach anderthalb Jahren Krieg habe ich, wie alle anderen auch, das Weinen verlernt.

Aber ich bin am Bahnhof in Halle. Alles ist gut. Niemand hat vor, uns zu bombardieren, niemand hier hat Angst vor Drohnen. Ich versuche, meine Angst unauffällig wegzuatmen. Ich kaufe mir einen Orangensaft. Wie viel hat er gekostet? Drei Euro? Vier? Zwei fünfzig? Ich weiß es nicht mehr. In dem Moment, als der Preis an der Kasse aufleuchtete, schrieb mir Tanja aus Mariupol: »Seit Anfang März, als der Morskoy-Boulevard, wo unsere Wohnung war, unter Dauerbeschuss stand, lebte ich mit den Kindern im Keller des Hauses meiner Mutter auf dem Meotydy-Boulevard. Alle drei bis vier Tage lief ich zu Fuß etwas mehr als einen Kilometer zu uns nach Hause, wo unsere zwei Katzen geblieben waren. So ging ich sie auch am 11. März füttern. Ich wollte gerade wieder aufbrechen, als der Beschuss losging. Die Armee hatte auf dem Dach unseres Hauses einen Granatwerfer positioniert. Das Haus bebte, Zementstaub hing in der Luft. Eines der Geschosse schlug ganz in der Nähe ein, es traf die Baptistenkirche. Die Splitter und die Druckwelle schlugen die Fenster samt den Rahmen aus. Auf der Straße hörte man Maschinengewehre. Durch die Wohnung pfiffen Kugeln, sie flogen durch die Fensteröffnungen und blieben in den Wänden stecken. Ich lag auf dem Boden im Durchgang zwischen zwei Wohnungen. Die Nachbarn waren nicht da. Bomben, Dunkelheit, Kälte, vollkommene Einsamkeit. Gegen Abend gab es wieder einen Einschlag, das Haus ging in Flammen auf. Es brannte die ganze Nacht. Ich hatte Angst, dass das Feuer auf unseren Hauseingang überspringt, der Wind kam aus Osten. Aber gegen Morgen beruhigten sich die Kämpfe, und das Feuer erlosch fast vollständig. Gegen 4:30 Uhr schüttete ich den Katzen mehrere Kilo Trockenfutter auf den Boden, füllte eine Waschschüssel mit Wasser und verließ das Haus. Vor mir tat sich ein Bild der Apokalypse auf. Es fühlte sich surreal an, und ich hatte das akute Gefühl, dass ich sterben würde, wenn ich in die Wohnung zurückkehrte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich nie mehr nach Hause zurückkehren würde, dass mein Haus ein paar Tage später zusammen mit meinen geliebten Tieren, meinen bettlägerigen Verwandten und den darin Verstorbenen niederbrennen würde …

Ich rannte über Glasscherben und Schutt zurück in den Schutzkeller zu meiner Familie, kletterte über Betonplatten. Ich rannte vorbei an toten Körpern, die eingeklemmt unter einem Kindergartenzaun lagen. Von zu Hause habe ich nur meinen Pass und meinen Behindertenausweis mitgenommen. In meiner Tasche steckte, für den Fall, dass ich nicht ankomme, ein Zettel mit meinem Namen und den Adressen meiner Mutter und meines Bruders, damit man sie benachrichtigen konnte, wenn ich gefunden würde.

Unterwegs begegnete mir nicht eine lebendige Seele. Aber ich schaffte es in den Schutzkeller. Noch in der Tür fragte mich meine Tochter: »Wo ist denn Ljoscha?« Mir wurde schlecht. Ljoscha ist mein Sohn. Er war mich am Abend suchen gegangen. Aber er ist weder an unserem Haus noch zurück im Keller angekommen. Wenige Tage später fanden ihn die Männer aus unserem Versteck auf einer Brachfläche zwischen den beiden Häusern. Sein Bauch war aufgerissen. Es ist meine Schuld, er wollte mich suchen. Das werde ich mir nie verzeihen. Wir beerdigten Ljoscha im Hof.

Ich fahre nach Naumburg, um Tanja zu treffen. Ich habe ein Foto von ihr: Eine dunkelhaarige Frau steht im Gang eines Zugwagens mit Abteilen. Sie lässt die Arme hängen, es sieht aus, als würde sie in der einen Hand einen Beutel tragen. Vielleicht trägt sie auch gar nichts. Dieses Foto hat mir der Freiwillige geschickt, der Tanja geholfen hat, von Russland nach Naumburg zu fliehen. Der Freiwillige sagte zu mir: »Tanja war für mich der schwierigste Fall des ganzen Kriegs.«

Ich denke daran, wie vielen Menschen dieser Freiwillige wohl zur Flucht verholfen hat. Und daran, dass dieser Freiwillige in seinem früheren Leben Zahnarzt in einer mittelgroßen russischen Stadt war und in seiner Freizeit Kaschmirschals gestrickt hat. Jetzt weiß er, wie man jemanden ohne gültige Papiere aus Russland herausbringt, wie man jemanden, der alles verloren hat, überredet, weiterzuleben, wie man Gewebeproben aus Russland in die Ukraine bringt, um Tote zu identifizieren. Wichtige Kenntnisse.

Tanja versucht, mir das Treffen auszureden: »Ich habe Kinderlähmung«, schreibt sie, »das ist kein schöner Anblick.« Und ich denke: Mit so einer Krankheit zwei Kinder zur Welt bringen, das ist mutig! Wie stolz sie gewesen sein muss.

Tanja stammt gebürtig aus der russischen Region Fernost. Anfang der 1980er-Jahre brachten ihre Eltern sie nach Mariupol, ans warme Asowsche Meer. Das sollte Patienten mit Kinderlähmung helfen. Tanjas Eltern kamen ins sowjetische Mariupol, verliebten sich in die Stadt und blieben. Tanja wuchs heran, heiratete und bekam zwei Kinder: einen Jungen und ein Mädchen. Sie hatten eine Wohnung mit Blick aufs Meer.

Ich setze mich in den Zug. Ich habe noch eine gute Stunde, bis ich Tanja treffe. Der Zug setzt sich in Bewegung, da erreicht mich eine neue Nachricht: »Nachdem mein Mann und mein Sohn gestorben waren, saßen meine Mutter, meine Tochter und ich die ganze Zeit im Keller. Wir gingen nie raus. Außer uns waren dort etwa hundert Menschen. Wir schliefen im Sitzen, weil nicht genug Platz war. Es gab keinen Strom, kein Wasser, keine Verbindung zur Außenwelt. Wir wuschen uns nicht, wir zogen nicht einmal unsere Stiefel und Mützen aus. Es war sehr kalt. Erst tranken wir das Wasser aus den Spendern in den zerstörten Supermärkten, dann schmolzen wir Schnee, kochten Brauchwasser ab und tranken das. Dann war das Wasser alle. Die Scharfschützen, die sich in den Wohnhäusern verschanzt hatten, schossen auf die Männer, die aus den Kellern kamen, um Wasser aufzutreiben oder einen Kochtopf aufs Feuer zu stellen. Die Toten beerdigten wir vor dem Haus, in den Bombenkratern.

Am 19. März ging meine Tochter hoch in die Wohnung meiner Mutter, um weitere Decken, Medikamente und Getreide zu holen. Sie war schon fast zwanzig Minuten weg. Jemand sagte: ›Vielleicht findet sie die Medikamente nicht.‹ In diesem Moment gab es einen höllischen Knall, das Haus erzitterte, die Luft füllte sich mit Zementstaub und Stille. Dann begannen die Menschen zu schreien.

Als wir aus dem Keller kamen, sahen wir, dass unser Haus brannte. Ein Nachbar rannte hinein. Aber kurz darauf kam er zurück. Er sagte, Ljuda sei nicht mehr da. Danach passierte alles wie im Nebel, in Zeitlupe.

Ich wollte hochgehen, aber die Leute ließen mich nicht.«

In der Reihe neben mir nehmen Studenten TikTok-Videos auf, lachen.

Ich atme kurz und schnell, um nicht loszuweinen. Tanja schreibt, dass sie mir ihre Geschichte erzählt hat, damit sie das nicht tun muss, wenn wir uns treffen. Tanja schreibt, dass sie fürchtet, ihre Emotionen nicht im Griff zu haben, und weinen wolle sie nicht.

Tanja fährt fort, dass der Weg aus jenem Bezirk in Mariupol, in dem sie und ihre Familie festsaßen, nur nach Russland möglich war. So fand sich Tanja mit ihrer verletzten Mutter in Rostow am Don wieder, in meiner Heimatstadt. Kurz darauf starb Tanjas Mutter. Tanja wurde in ein anderes Auffanglager gebracht, nach Rjasan, hundert Kilometer entfernt von Moskau.

Ein Jahr später stellte die Lagerleitung Tanja vor die Wahl: Entweder sie gibt ihre ukrainische Staatsbürgerschaft auf und nimmt die russische an oder sie muss ihre temporäre Bleibe verlassen. Tanja wandte sich an russische Freiwillige, die ukrainischen Geflohenen bei der Flucht nach Europa helfen und dafür strafrechtliche Konsequenzen in Kauf nehmen. So fand sich Tanja, die gebürtige Russin mit ukrainischem Pass, die im belagerten Mariupol alle verloren hatte, die sie liebte, in Naumburg wieder.

Tanja wartet am Bahnsteig auf mich. Außer uns ist niemand da. Wir gehen raus. Aber wohin? Auf dem Bahnhofsvorplatz steht ein Denkmal für eine Frau mit einem Koffer. Ich nehme es nur aus dem Augenwinkel wahr, ich bin nervös.

»Die Kinderlähmung merkt man Ihnen gar nicht an«, sage ich zu Tanja.

»Das ist, weil ich noch nicht müde bin«, antwortet sie.

Es ist Sonntagabend, alles hat geschlossen. Gegenüber vom Bahnhof gibt es eine Eckkneipe mit Kegelbahn, dort ist es leer. Wir setzen uns an die Bar und bestellen Milchkaffee.

Tanja sagt: »Ich habe keine Fotos von meinen Kindern auf dem Handy. Ich habe alles gelöscht, ich kann sie mir nicht ansehen. Also fragen Sie mich bitte nicht danach.«

Wir reden übers Meer. Darüber, dass Tanja als Kind einen Sonnenhut tragen musste. Darüber, dass ich als Kind in den Ferien auch dort gewesen bin, an ihrem Asowschen Meer, und dass man ganz weit reinlaufen muss, und es ist immer noch knietief. Weil es so seicht ist, ist es warm.

Da sagt Tanja: »Als wir im Keller saßen, hat eine junge Frau, sie war dreiundzwanzig, ihr erstes Kind geboren. Sie hatte überhaupt keine Milch, natürlich nicht, die Nerven. Ihre Mutter ist immer rausgegangen, um über dem Feuer Wasser für ihre Tochter und ihr Enkelkind warm zu machen. Eines Tages wurde sie bei einem Beschuss getötet. Bald darauf starb ihr Enkel, der Sohn dieser jungen Frau. An Hunger und Kälte. Können Sie sich das vorstellen?«

Ich kann es nicht. Aber auf einmal wird mir klar – wenn es eine Hölle gibt, dann muss sie für diejenigen, die diesen Krieg angefangen haben, genau so aussehen: ein Keller, ein Kind wird geboren und stirbt immer wieder, und du weißt genau, dass du daran schuld bist.

Tanja begleitet mich zum Zug. Ich kehre nach Berlin zurück, mit einem Umstieg in Halle, und Tanja in die Naumburger Unterkunft für Geflohene aus aller Welt. In der Unterkunft leben an die dreihundert Menschen, die sich auf vier Etagen mit neun bis elf anderen Bewohnern je ein Zimmer teilen. Es ist zu viel für das kleine Naumburg. Deshalb soll die Unterkunft spätestens Ende des Sommers aufgelöst werden. Davor hat Tanja am meisten Angst: Sie weiß nicht, wo sie hinsoll. Sie hat niemanden, der irgendwo auf sie wartet.

Tanja umarmt mich und sagt ganz leise, als würden Blätter rascheln: »Ich weiß nicht, warum ich lebe, wozu ich überlebt habe und wie ich weiterleben soll. Wenn Sie wollen, können Sie meine Geschichte für Ihr Buch nehmen.«

Ich möchte all den Heldinnen und Helden in diesem Buch noch einmal meinen unendlichen Dank aussprechen. Für das Vertrauen, das sie mir entgegenbrachten, indem sie sich dafür entschieden haben, mit mir zu sprechen, und für die Kraft, die es jede und jeden von ihnen gekostet hat, offen zu sein.

Ich glaube daran, dass diese Geschichten Zeitzeugnisse sind, Dokumente der Kriegszeit, die uns in einer wie auch immer gearteten Zukunft dabei helfen werden, nicht zu vergessen, weder den Krieg noch die Feindseligkeit noch die Gewalt, die uns angetan wurde.

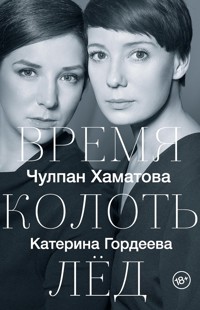

Meine Dankbarkeit gilt auch meinen teuren Freunden Katja Bolotowskaja und Dmitri Muratow, Tatjana Jerschowa und Xenija Rappoport, Tschulpan Chamatowa und Jelena Kostjutschenko, Natalija Fischman und Darija Truschkina, Katja Michailowa und Galina Timtschenko, die das Manuskript ganz oder in Auszügen gelesen haben, mit den Heldinnen und Helden mitgefühlt und mich in den schwierigsten Momenten meiner Arbeit unterstützt haben.

Einen herzlichen Dank an Jana Kutschina, Olga Bobrowa und Anna-Marija Guschtschina, den Redakteurinnen des russischen Originals, das zu meinem großen Bedauern in absehbarer Zeit nicht veröffentlicht werden wird: Es gibt keinen Verlag in Russland, der gewagt hätte, dieses Buch herauszubringen.

KAKERLAKEN

Frühmorgens. 29. April 2022. Grenzübergang zwischen Russland und Estland. Auf der russischen Seite heißt er Schumilkino, auf der estnischen Luhamaa. Vier Grenzkontrollposten, drei russische, ein estnischer, verteilt über anderthalb Kilometer auf der noch aus Sowjetzeiten stammenden Schnellstraße von Riga nach Pskow. Drum herum Wald. Von Zeit zu Zeit gesellt sich ein Fuchs zu den Wartenden. Er ist nicht wild, aber er kommt auch nicht zu nahe: Huscht aus dem Wald, schaut sich um und verschwindet. Kurz darauf zeigt er sich auf der anderen Seite der Grenze.

Gleich hinter dem estnischen Checkpoint gibt es einen Imbiss. Dort werden die Trucker mit deftigem Frühstück versorgt: Eine riesige Portion Spiegeleier mit Speck, Bratkartoffeln und Toast.

Ich bestelle einen Kaffee. Eine Frau kommt herein. Auf dem Arm hat sie ein Baby, an der Hand ein Kind. Hinter ihr folgt ein Mann mit drei großen karierten Taschen und einem Rollkoffer. Sie kommt an den Tresen, bestellt auf Russisch Tee und einen Schokoriegel und fragt, ob sie in Rubel bezahlen kann.

»Nein.«

Sie fragt, ob sie mit einer russischen Kreditkarte bezahlen kann.

»Nein.«

Sie fragt, ob sie in Hriwna bezahlen kann.

»Nein.«

Aber sie hat sich schon abgewendet, ohne die Antwort abzuwarten.

Ich sage zu ihrem Rücken: »Lassen Sie mich bezahlen.«

Sie dreht sich nicht um. Dafür das Kind, ein Mädchen. Aber die Mutter zieht sie an der Hand, und die Kleine schaut weg.

Ich kaufe zwei Schokoriegel und einen Tee. Sie stehen im Eingang zum Imbiss. Ich halte ihnen die Schokolade und den Tee hin, aber sie nehmen nichts an. Ich sage: »Na kommen Sie, Sie können doch nicht …«

»Was können wir nicht?«

Sie sagt es nicht laut, aber ich sehe, dass sie wütend ist. Sie hält die Hand ihrer Tochter fest umschlugen.

Ich erwidere nichts.

Und sie: »Wir brauchen Ihre Schokolade nicht, wir haben eine Thermoskanne.«

Ich sage wieder nichts.

»Wir kommen aus Mariupol.«

»Ich verstehe.«

Aber ich verstehe gar nichts. In meiner Hand sind zwei Twix. Ich stehe da und bewege mich nicht von der Stelle. Weil ich nicht weiß, ob ich lieber gehen oder bleiben soll. Und dann noch diese Schokoriegel.

Deshalb sage ich: »Ich heiße Katja.«

»Marina«, sagt sie und nickt in Richtung ihrer Töchter: »Anja, Lena. Das ist mein Mann Serhij.«

Ich frage: »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«

»Wir brauchen keine Hilfe. Wir werden gleich abgeholt. Wir fahren nach Polen.«

Ich sage, ich habe Bekannte in Polen. »Wenn Sie wollen, rufe ich sie an, vielleicht können sie Ihnen eine Unterkunft vermitteln.« Das wirkt, Marina stimmt zu.

Meine Bekannten gehen zum Glück gleich ans Telefon, wir verabreden einen Treffpunkt in Krakow.

Ich weiß nicht, warum, aber ich biete ihnen wieder die Schokoriegel an.

Sie sagt: »Nein danke, wir brauchen nichts.«

Ich frage: »Ist es, weil ich aus Russland komme?«

Sie sagt: »Es ist, weil ich Sie nicht kenne.«

Und fügt hinzu: »Tut mir leid.«

Ich biete an, mit Ihnen zu warten, bis sie abgeholt werden. Für alle Fälle, ich bin ja mit dem Auto hier.

Marina sagt: »Nein, wir warten alleine.«

Wir bleiben trotzdem zu fünft auf der Bank sitzen, im Imbiss am Grenzübergang Luhamaa zwischen Russland und Estland.

Wir schweigen. Die Kinder schweigen auch. Sie schweigen und rühren sich nicht – das sieht merkwürdig aus.

Von unserem gemeinsamen Schweigen wird mir ganz mulmig.

Ich gehe an die frische Luft.

Ihr Mann kommt hinterher, zum Rauchen. Er erzählt: »Sie ist eigentlich ganz anders. Sie spielt Akkordeon, singt. Auf unserer Hochzeit hat sie selbst gespielt und gesungen. Können Sie sich das vorstellen? Sie war stellvertretende Schulleiterin, hat Kulturveranstaltungen organisiert. Konzerte, Veranstaltungen, hat für die Kinder lustige Sketche geschrieben. Alle haben gelacht. Können Sie das glauben? Ich glaube es selbst nicht. Wir haben drei Wochen lang im Keller gesessen, haben genug gesehen. Marina hatte einen Nervenzusammenbruch, ich dachte, sie verliert den Verstand. Unsere Jüngste ist eins geworden da unten, im Keller. Am 23. März.«

»Ich habe auch am 23. März Geburtstag«, sage ich, um irgendetwas zu sagen. Ich halte immer noch die beiden Schokoriegel in der Hand. Marina kommt mit den Mädchen nach draußen. Um uns die Zeit zu vertreiben, erzähle ich von dem Fuchs.

Und sie schließt an: »Als der Krieg begann, verschwanden bei uns die Kakerlaken. Einfach so, über Nacht. Unsere Wohnung liegt im Erdgeschoss, mein Mann und ich hatten schon alles ausprobiert, um sie loszuwerden, es wimmelte davon. Aber dann, auf einen Schlag, waren sie weg. Schlaue Tierchen. Wissen Sie zufällig, wo die hin sind?

Wir haben gar nicht daran gedacht, dass wir wegmüssen, uns retten. Also blieben wir. Auch als die Bomben fielen. Wir haben bis zuletzt nicht geglaubt, dass so etwas möglich ist. Wir dachten, es sei das Übliche – sie kämpfen irgendwo am Stadtrand, schießen ein bisschen, dann ist wieder Ruhe. Wie in den letzten acht Jahren. Wir haben ja gehört, wie sie geschossen haben, es knallte mal hier, mal dort. Aber Krieg? Nein, das konnten wir uns nicht vorstellen. Heißt das, dass wir dümmer sind als Kakerlaken?«

Ich schweige.

Marina ist achtundzwanzig. Sie ist klein, reicht ihrem Mann gerade mal bis zur Brust. Dunkelhaarig, mit großen braunen Augen, die immer leicht erstaunt aussehen. Ihre kleine Tochter Anja ist ein Jahr alt, die große, Lena, wird im Herbst acht. Lena kam in einem Krankenhaus in Donezk zur Welt, 2014, als die ersten Bomben fielen.

»Wir sind für die Geburt nach Donezk zu meiner Schwiegermutter«, erzählt Marina. »Sie ist Hebamme. Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Tja. Aber dann musste ich mein Baby nehmen und nichts wie weg aus diesem Donezk. Und er«, sie deutet mit einer Kopfbewegung auf ihren Mann, »hat sich verflucht, weil er uns zu seiner Mutter geschickt hat. Aber wir haben es irgendwie nach Hause geschafft. Wir hatten eine neue Wohnung, mit Blick aufs Meer, theoretisch zumindest – unsere Wohnung lag zu weit unten. Aber man konnte es riechen. Eine halbe Stunde zu Fuß war das Meer von uns weg. Eine schöne Wohnung, ich habe sie geliebt. Wir haben uns wohlgefühlt, wir haben alles selbst eingerichtet. Für uns, verstehen Sie? Wir hatten gerade einen neuen Fernseher gekauft. Eine tolle Wohnung, tja. Zwei Zimmer. Und jetzt ist sie weg. Und wir werden nirgendwo mehr unsere Ruhe finden. Nirgendwo. Nie.«

Ich habe Angst, dass sie gleich weint. Aber sie weint nicht. Wiederholt bloß immerzu: »Nirgendwo. Nirgendwo. Nie.«

Dafür weint Anja. Sie geben ihr Tee aus der Thermoskanne.

Das Telefon klingelt. Der Freiwillige, der sie abholen und an die polnische Grenze bringen soll, verspätet sich. Ich sage: »Lassen Sie mich fahren. Wir fahren ihm entgegen.«

Sie will nicht. Aber sie stimmt zu. Wir fahren los.

Sie spricht weiter: »Die Natur ist so interessant hier, wie ganz im Norden, so hohe Fichten. Oder sind das Kiefern? Ich kann mich nicht daran gewöhnen.«

Ich frage: »Woran?«

Marina entgegnet: »An nichts kann ich mich gewöhnen, verstehen Sie? Ich bin keine Kakerlake. Es ist mir nicht egal. Ich kann nicht einfach weggehen, wenn es gefährlich wird, und wiederkommen, wenn es wieder Essen gibt. Verstehen Sie das?«

Serhij berührt sie am Ellbogen: »Marina.«

Sie sagt: »Mir geht’s gut. Es sind nicht die Nerven. Ich kann mich bloß nicht daran gewöhnen.«

Marina spricht mal viel und schnell, mal verstummt sie wieder. Jetzt, wo Serhij sie unterbrochen hat, schweigt sie. Mir ist so, als hätte sie nicht zu Ende gesprochen, aber sie schweigt und sieht aus dem Fenster. Nichts als Kiefern, Kiefern, Kiefern.

Eine halbe Stunde fahren wir schweigend. Estland hört auf, Lettland fängt an.

Serhij sagt: »Die Straßen sind gut hier, nicht wie in Russland. Bei uns in der Ukraine sind die Straßen auch gut. Waren gut. Jetzt gibt es wahrscheinlich gar keine Straßen mehr. Was von den Bomben verschont geblieben ist, haben die Panzer aufgeschlitzt.«

Warum sagt er nicht »zerstört«, »kaputt gemacht«, »ruiniert«?

»Unsere Stadt hat sich wirklich gemacht in den letzten Jahren. Der neue Bürgermeister hat viel getan: Die alten Gebäude restauriert, die Straßen neu gemacht, das Theater, alles wurde renoviert. Dann wurde der neue Eispalast gebaut, damit die Kinder Hockey spielen können. Der Strand war auch wunderschön.

Wussten Sie, dass Mariupol zu Sowjetzeiten fast eine Million Einwohner hatte? Erst später, als die UdSSR zerfiel, sind viele weg. Aber jetzt, ich meine vor dem Krieg, kamen die Leute wieder. Die Stadt war wunderschön, die Springbrunnen, das können Sie sich nicht vorstellen! Wir haben uns sogar überlegt, dass wir diesen Sommer gar nicht wegfahren, sondern einfach bei uns Urlaub machen. Tja, da haben wir unseren Urlaub.«

Er steckt sich eine an.

Marina erzählt: »Er hat bei Asowstahl gearbeitet, hat gut verdient. Bei uns waren alle entweder bei Asowstahl oder bei Iljitsch, dem anderen großen Stahlwerk. In den 1990ern war die Bezahlung schlecht, aber in den letzten Jahren ging es bergauf. Aber das wollte ich gar nicht sagen.

Als das alles anfing, die Sirenen, der Luftalarm, war Serhij bei der Arbeit. Er rief mich an und sagte: ›Nimm die Kinder, kommt her, sie richten einen Schutzbunker ein.‹ Ich rannte durch die Wohnung, ließ alles fallen. Ich habe es einfach nicht geschafft zu packen. Ein dummer Grund, nicht zu fahren, oder? Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, aber wir sind nicht gefahren. Dann wurde es etwas ruhiger.

Als er an dem Abend von der Schicht nach Hause kam, bat er mich: ›Komm, pack zusammen, wir fahren in die Fabrik, dort ist es sicher.‹ Ich sagte: ›Serhij, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Vorahnung oder so was, ich will da nicht hin. Das ist eine Falle: Wenn etwas passiert, kommen wir dort nicht mehr raus. Hier sind wir im Erdgeschoss, wir sind als Erste im Keller, lass uns hierbleiben, in unseren eigenen vier Wänden, sie werden uns beschützen.‹ Und noch während ich das sage, gibt es einen ohrenbetäubenden Knall. Als wäre mitten im Zimmer eine Bombe explodiert. Überall Rauch, Brandgeruch, es wurde ganz dunkel und still. Ich war eine Minute lang betäubt von dem Knall. Ich habe Anja auf dem Arm, halte sie fest. Aber von Lena keine Spur. Dann kommen nach und nach die Geräusche wieder, wie unter Wasser. Ich höre Anja schreien, ich höre Serhij, wie er nach mir ruft, ob wir heil sind. Und ich brülle zurück: ›Lena, Lena! Du musst Lena suchen!‹, und dann stürzt das Haus ein, es fällt in sich zusammen, als wäre es aus Pappe.

Sie wissen doch, wie man sagt, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Genauso war das. Als würdest du dich selbst von außen sehen, du glaubst nicht, dass das mit dir passiert. Das Grauen packt dich, aber du fühlst nichts, du handelst schnell, aber es kommt dir vor wie in Zeitlupe.

Ich muss wirklich neben mir gestanden haben, Serhij hat mich und Anja gepackt und praktisch aus dem Fenster geworfen, dann ist er zurück zu Lena. Er war eine Ewigkeit weg. Ich stand mit Anja draußen, ich weiß nicht, wie wir das überlebt haben. Vielleicht kam es mir nur so lange vor. Er sagt, er hätte sie gleich gefunden: Sie hatte sich vor Schreck hinterm Kühlschrank versteckt, ganz klein zusammengerollt. Er packte sie und rannte raus – dann stürzte der ganze Hausbereich zusammen.

Wir stehen da, nur mit dem, was wir am Körper tragen, vor unserem ehemaligen Haus. Es ist kein Haus mehr, sondern nichts als ein Haufen Schutt. Es ist kalt, ich weiß nicht, wie viel Grad, aber es war tierisch kalt. Und aus irgendeinem Grund sah ich hoch. Ich weiß nicht, ob ich Gott gesucht habe oder was. Aber der Himmel war nicht zu sehen. Nur eine trübe graue Masse, aus der schwarzer Schnee auf unsere Köpfe fiel. Dieser widerliche, Würgreiz erregende Brandgeruch steckt mir immer noch im Hals. Ich habe alles Mögliche versucht, sogar mit Spiritus gegurgelt, aber er geht einfach nicht weg.

Wenn mein Mann nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich dort erfroren. Dieser schwarze Schnee hat mich wie hypnotisiert. Ich habe weder Lena gehört noch Anja, die auf meinem Arm geweint hat. Aber er rüttelte mich wach und zerrte mich ins Haus gegenüber. Da gab es eine Art Schutzbunker – keinen richtigen, das waren ja alles Neubauten. Aber die waren unterkellert.

Es waren zwei elfstöckige Häuser, in jedem ein Keller. Wissen Sie, das ist wohl Schicksal: Wir haben diesen einen ausgewählt, und wenn wir in den anderen gegangen wären, würden Sie jetzt nicht mit mir sprechen. Dort schlug fast sofort eine Bombe ein.

Ich weiß jetzt, wie lange ein elfstöckiges Haus braucht, um auszubrennen: vierzig Minuten. Und fertig. Nichts und niemand mehr übrig. In unseren Keller wurde ein Junge aus diesem Haus gebracht, schon bewusstlos, er war am Kopf verletzt. Die kleinen Arme und Beine hingen schlaff herunter, man sah, dass es vorbei war, nichts mehr zu machen, sein Gesicht war ganz weiß. Aber die Menschen konnten es nicht glauben, sie umringten ihn, jemand versuchte es mit künstlicher Beatmung, ein anderer mit Herzmassage oder so, ich kenne mich nicht aus. Eine Frau spülte die Wunde aus, wollte sie mit irgendwas bearbeiten. Und da sehe ich – das ist ein Junge von meiner Schule, ich weiß, wie er heißt, er hat bei unseren Konzerten mitgesungen. Er hatte eine ganz zarte hohe Stimme, wie ein Engel. Ich hörte sie plötzlich, und da konnte ich nicht mehr. Ich brüllte los: ›Ihr Schweine, ihr Dreckskerle! Ich hasse euch, ihr sollt verflucht sein!‹ Mein Mann gab mir eine Ohrfeige, die Leute zerrten mich weg. Ich brauchte sehr lange, bis ich wieder zu mir kam. Aber irgendetwas in mir ist mit diesem Jungen gestorben. Als hätte man mir das Herz herausgenommen. Dabei ist es nicht mein Kind, meine Kinder sind hier, sie leben, Gott sei Dank. Aber ich werde sein weißes Gesicht mit dieser riesigen Wunde seitlich an der Stirn niemals vergessen, ich werde es mit ins Grab nehmen.

Und in diesem Moment habe ich beschlossen, dass ich am Leben bleibe und da rauskomme. Und meine Kinder da raushole. Und meinen Mann. Wir werden nicht sterben. Ich habe mir diesen Tag gemerkt. Das war der 6. März. Danach habe ich aufgehört zu zählen. Erst nach dem Filtrationslager haben wir nachgerechnet, dass wir einundzwanzig Tage in diesem Keller gesessen haben. Anja ist dort unten eins geworden. Serhij hat gesagt, dass Sie am gleichen Tag Geburtstag haben. Sie haben ihn wahrscheinlich anders verbracht.«

Anja schläft auf dem Schoß ihrer großen Schwester, Lena schaut auf die großen Kiefern, die am Straßenrand vorbeirauschen. Marinas Mann Serhij raucht aus dem Fenster. Wir erreichen die verabredete Tankstelle in Lettland, treffen den Freiwilligen, laden ihre Sachen in sein Auto um. Ich gebe ihnen für alle Fälle meine Nummer. Wir verabschieden uns, sie brechen nach Polen auf. Ich bin absolut sicher, dass wir uns niemals wiedersehen. Ich empfinde so etwas wie Erleichterung. Es war schwer für mich, mit ihr zu sprechen.

Aber ein paar Wochen später bekomme ich eine Nachricht: »Hallo, hier ist Marina aus Mariupol. Ich habe Ihnen von den Kakerlaken erzählt. Können wir reden?«

MAGNET

Yulias Haare sind zu einem Zopf zusammengebunden und am Hinterkopf mit einer Klammer festgesteckt. Wenn man Yulia von der Seite betrachtet, dann sieht man kurz unter dem Zopf ein Stück Metall, das aus ihrem Kopf ragt. Das ist ein Bombensplitter. Er hat sich am 6. März 2022 in Yulias Kopf gebohrt.

Ich treffe Yulia sechs Wochen nach ihrer Verletzung. Sie lacht: »Stell dir vor, wir haben einen Magnet drangehalten, und er ist nicht runtergefallen!«

Ich frage Yulia, warum sie lacht. Yulia nimmt die Haarklammer weg und öffnet langsam ihre Haare. Dann sagt sie: »Ich habe schon genug geweint. Weinen ist an sich ziemlich leicht. Wenn dir etwas wehtut, ist es leichter zu weinen, als nicht zu weinen, wusstest du das? Man legt einfach die Hände in den Schoß und jammert: Ich habe nichts mehr, ich bin am Ende, man hat mir meine Heimat weggenommen. Ja, stimmt. Man hat uns unser Zuhause weggenommen, unser Leben. Alles, was wir geliebt haben, hat man uns weggenommen und getötet. Die, die wir geliebt haben, auch … getötet. Das lässt sich nicht zurückbringen, egal, was sie uns über das neue Leben erzählen, das wir jetzt angeblich führen werden. Es ist alles weg. Aber meine Tränen werden sie nicht bekommen. Ich weine nicht mehr. Ich muss leben. Wir müssen irgendwie weiterleben, verstehst du?«

Yulia sieht sich um, als würde sie suchen, wo und mit wem sie genau weiterleben will. Yulia ist in Mariupol geboren und aufgewachsen. Im Mai 2022 treffe ich sie in Taganrog im Süden Russlands. Es ist fast still, obwohl wir von vielen Menschen umgeben sind. Sie reden alle im Flüsterton.

Wir sitzen auf zwei Bürostühlen in einer Ecke der ehemaligen Basketballhalle im Sportpalast an der Lenin-Straße.

Im Februar 2022, noch vor Beginn des Krieges, wurde der Sportpalast »Roter Heizer« in Taganrog zum Aufnahmelager umfunktioniert. Von der einen Wand bis zur anderen stehen hier in acht Reihen die Feldbetten. Darauf sitzen, liegen, schlafen, essen – leben Geflüchtete, die man aus den zerbombten und verwüsteten ukrainischen Städten nach Russland bringt. In solchen Aufnahmelagern verbringen die Menschen zwischen einem und fünf Tagen, dann werden sie weiter ins Landesinnere geschickt.

Die Halle ist für maximal 560 Menschen ausgelegt. Im Moment sind es weniger. Viele sind mit ihren Kindern hier, wie Yulia. Die meisten Kinder sind ins Handy vertieft. Aber Yulias Sohn Platon ist noch zu klein, um sich lange auf eine Sache zu konzentrieren, selbst auf das Handy. Er ist zwei Jahre und vier Monate alt.

Für die Kinder gibt es in der Halle eine »Spielecke«. Dort liegt eine Turnmatte, auf der ein paar Spielsachen verteilt sind: vier Holzklötzchen, ein Spielzeuglaster ohne Kabine, ein Hebekran ohne Laster und ein kleines rotes Spielzeugauto. Damit spielt Platon.

Yulia lässt ihren Sohn nicht aus den Augen. Immer, wenn Platon seinen Namen hört, kommt er zu seiner Mutter. Trinkt ab und zu einen Schluck Wasser aus der Nuckelflasche, die Yulia in den Händen hält.

Sie sagt: »Wenn ich nicht aufhöre zu weinen, wer soll sich um ihn kümmern? Was soll er mit einer Mutter, die die ganze Zeit weint und ihm nichts erklären kann? Stell dir vor, wie es in ihm aussehen muss: Er hat zwei Monate lang im Keller gesessen. Durchgehend, verstehst du? Ich kann mir nicht mal vorstellen, was er durchgemacht hat. Er spricht nicht. Aber ich habe mir seine Fragen schon viele Male selbst gestellt: Wie kommt es, dass ich zwei Jahre lang ein normales Leben hatte, jeden Tag im Park spazieren war, zu Fuß zu Oma und Opa laufen konnte, und jetzt darf ich nicht einmal vor das Tor?

Wo sind meine ganzen Spielsachen, wo ist mein Kindergarten?

Warum habt ihr alle so viel Angst, warum seid ihr so anders?

Wer sind diese Menschen, die in unser Haus kommen und sagen, wir sollen auf die Knie gehen?

Wo ist unser tolles Leben, Omas Garten, Freunde, Springbrunnen, warum ist das alles nicht mehr da?

Vielleicht stellt er sich auch andere Fragen, ich kann es nicht wissen, weil er ja nicht spricht. Aber es war nicht mein Plan, dass mein Sohn an so etwas denkt anstatt an Ballspielen und Schiffchen. Verstehst du?«

Ich frage Yulia, ob sich Platon sehr vor den Explosionen und Schüssen gefürchtet hat. Yulia ruft Platon her und sagt ruhig, während sie ihm in die Augen schaut: »Bumm.« Platon hält sich die Ohren zu. Das hat Yulia ihm noch im Keller beigebracht. Außerdem hat sie ihm beigebracht, ganz still zu sein und nicht zu weinen, wenn Soldaten am Haus vorbeilaufen, und sich auf den Boden zu legen, wenn Mama sagt: »Hinlegen.« Das hieß, irgendwo in der Nähe schlägt eine Rakete ein.

Yulia sagt: »Hinlegen.« Platon legt sich auf den Boden und hält schützend die Hände über dem Kopf zusammen.

Ich habe noch nie ein zweijähriges Kind gesehen, das solche Kommandos kennt und sie so brav ausführt. Aber Yulia, die Platon jetzt umarmt, meint, dass das eine Frage von Leben und Tod war. Dann schaut sie zur Seite und sagt, weder an mich noch an ihren Sohn gerichtet, sondern zur grünen Wand der ehemaligen Basketballhalle im Sportpalast: »Manchmal wache ich nachts schweißgebadet auf und denke, was ist, wenn er überhaupt nicht mit dem Sprechen anfängt? Was ist, wenn sich das so auf ihn ausgewirkt hat? Was werde ich dann tun, wie soll ich dann leben? Immerhin sagt er Mama. Was denkst du, ist das normal für sein Alter?«

Ich sage, es komme auch ohne Krieg vor, dass Kinder spät mit dem Sprechen anfangen. Aber in Wirklichkeit habe ich keine Ahnung, was dieser Zweijährige aus dem Krieg davontragen wird.

Yulia sagt: »Im April sind wir zum ersten Mal rausgegangen, um humanitäre Hilfe zu holen. Ich musste ihn hinter mir herziehen, er hatte Angst, hat geweint. Wir gingen an den Nachbarhäusern vorbei, in denen er früher oft gewesen ist: Hier hat sein Patenonkel gelebt, dort meine Patentante, etwas weiter die Schwestern seines Vaters, seine Großeltern. Es scheint alles so vertraut, es ist Frühling, es sollte nach Frühling riechen. Aber es riecht nur nach Rauch. Die Häuser, in denen früher unsere Freunde und Verwandten gelebt haben, stehen leer: Die Fenster eingeschlagen und dunkel, alles verwüstet, draußen liegen Möbel. Aus einem Fenster hing ein Sofa. Es war blau, das weiß ich noch.

Die meisten Stadthäuser haben bei uns Vorgärten, und in fast jedem steckte ein Stock mit einem Schild: ›Leiche‹. Mein Kleiner kann nicht lesen, aber er sieht ja alles! Die Leichen lagen überall: Mal provisorisch mit Erde bedeckt, mal in einen Teppich gerollt, sodass der Kopf noch rausguckte, einer lag einfach so da, ganz vertrocknet, die Rippen waren schon zu sehen. Im Hof meiner Schwester lag einer auf der Bank, in eine Jacke gewickelt, ohne Kopf. Es war ein Bekannter von uns, er wurde später an der Schule beerdigt.

Es gibt dort weder eine Stadt noch Menschen. Ich weiß nicht, was sie euch im Fernsehen zeigen, wer soll dort noch leben, wie? Wer sind diese Menschen überhaupt?

Als wir an dem Tag durch die Straßen liefen, wurde mir klar, dass wir nicht bleiben können. Wir fahren weg und fangen ein neues Leben an, oder, mein Kleiner?«

Yulia nickt ihrem Sohn zu. Ihre Blicke treffen sich. Platon kommt wieder, um einen Schluck Wasser aus der Nuckelflasche zu trinken. Sie ist leer. Aber Yulia merkt es nicht. Platon dreht die Flasche in den Händen, gibt sie seiner Mutter zurück und geht wieder mit dem roten Auto spielen.

Über Platon, über Yulia und allen anderen, die sich in der Halle befinden, ragt ein riesiges Plakat: »Chabarowsk wartet!« Ich frage Yulia, auf wen Chabarowsk wartet und warum?

Sie sagt, das sei ein Programm für Geflüchtete: Wer sich entschließt, nach Chabarowsk zu gehen, bekommt Willkommensgeld, ein Stück Land und den Flüchtlingsstatus. Das Programm wird vom Staat finanziert. In der umfunktionierten Sporthalle liegen überall Broschüren, die von der Schönheit der Region erzählen und wie gut es den Menschen dort geht.

Chabarowsk liegt in der russischen Pazifikregion Fernost. Zwischen Taganrog und Chabarowsk liegen 7000 Kilometer. Yulia sagt, eine Familie sei dem Ruf gefolgt. Aber seit ihrer Abreise habe niemand mehr Kontakt zu ihnen. Niemand wisse, wie es ihnen jetzt geht.

»Ich will nirgendwohin. Ich habe beschlossen, hierzubleiben. Hier ist das Meer. Das ist mir wichtig. Und es erinnert mich alles irgendwie an Mariupol. Mehr oder weniger.«

Taganrog ist eine der schönsten und ältesten Städte im Süden Russlands. Sie liegt am Asowschen Meer. Genau wie das schöne und noch ältere Mariupol, aus dem Yulia stammt. Zwischen den beiden Städten liegen 113 Kilometer, das sind zwei Autostunden. Als Kind war Yulia mit ihrer Mutter in Taganrog, um das Anton-Tschechow-Museum zu besuchen. Jetzt sagt sie: »Wir haben acht Stunden hierher gebraucht. Man steht mehr, als dass man fährt. Die größte Hürde ist die Filtration. Die Befragungen dauern ewig: Ob man Leute kennen würde, die gegen die russische Befreiungsoperation sind, wollen die wissen. Meinen die das ernst? Meinen die, wir hätten alle dagesessen und nur darauf gewartet, dass sie kommen, uns alles wegnehmen und alle erschießen? Wo gibt es solche Menschen? Oder wollen sie die mit ihrer Filtration ausfindig machen?«

Yulia verstummt. Sie hat sich weggedreht und schaut zur grünen Wand mit dem »Chabarowsk wartet!«-Plakat, zum Basketballkorb, der sinnlos und deplatziert über den erschöpften Menschen hängt.

»Weißt du, ich hätte ihnen ja gerne erzählt, wie das alles war. Aber ich glaube nicht, dass sie das wissen wollten. Wozu Details, sie waren ja nicht diejenigen, die man befreit hat. Sie waren ja die Befreier.«

Ich frage Yulia, ob sie Angst hatte. Yulia schüttelt den Kopf:

»Kein bisschen. Hör mal, ich habe das Lager bei Asowstahl geleitet, ich habe vor gar nichts Angst. Meine Mutter hat schon immer gesagt, ich sei furchtlos. Ich bin dieses Weib mit den Eiern aus Stahl aus dem Witz. Deshalb wusste ich gleich, als der Krieg begann, dass ich nicht aufgeben würde. Ich würde überleben und meinen Sohn da rausholen.

Nur einmal, das war ganz am Anfang, da saß ich am seinem Bett und überlegte, ob ich ihn wecken sollte oder nicht. Ich dachte, je länger er schläft, desto länger wird er eine Kindheit haben. Ohne Krieg. Und so war es ja dann auch. Er schlief noch, und draußen ging schon die Welt unter.

Aber Angst hatte ich keine. Ich wusste, dass wir es schaffen. Auch als am 2. März das Licht ausging, als die Verbindung weg war, als es kein Wasser mehr gab: Wir saßen im Keller, unsere ganze Familie – meine Mutter, meine Schwester und ihr Mann, etwa zehn Verwandte, darunter ein Baby, es wurde neun Monate da unten. Dann kamen noch eine Frau und ihre Tochter aus dem Haus gegenüber dazu: Es war von einem Geschoss getroffen worden, im Keller lagen Leichen mit abgerissenen Gliedmaßen. Vier von sechs waren tot, nur die beiden hatten überlebt. Das Mädchen hatte eine Brandverletzung an der Hand, ihre Mutter an der Schulter … Wir haben sie in der Nacht heimlich ins Krankenhaus gebracht. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist.

Irgendwann, ich weiß nicht mehr, welcher Tag es war – da war schon alles zu einem einzigen Tag, oder eher einer einzigen Nacht verschmolzen –, hielten mehrere Panzerwagen vor dem Wohnheim gegenüber. Soldaten sprangen raus, man hörte Flüche, Schüsse, Schreie: Sie jagten alle aus dem Keller und nisteten sich selbst dort für die Nacht ein. Fraßen die ganzen Vorräte leer. Es war ihnen vollkommen schnurz, ob jemand Kinder dabeihatte, sie setzten alle vor die Tür, in die klirrende Kälte. Die mit den Kindern nahmen wir bei uns auf. Drei Menschen für eine Nacht. Aber nicht länger, wir mussten ja selbst irgendwie überleben. Ich hoffe, sie haben es geschafft.

Wir saßen das aus, Katja, wir verhielten uns still. Wir ertrugen alles, denn ich wusste, dass wir nur durchhalten müssen.«

Yulia verstummt plötzlich und fragt dann: »Willst du Tee?« Ich will nicht, aber wir gehen aus der Sporthalle in den Speisesaal mit den blauen Wänden. Füllen Wasser aus dem Spender in Platons Trinkflasche. Yulia setzt Teewasser auf. Eine Frau kommt rein, sagt, dass es um sechs Abendessen gibt, aber sie könne uns Brot geben.

»Wie im Pionierlager«, sagt Yulia und zwinkert mir zu. Der Frau antwortet sie höflich, dass wir kein Brot brauchen, wir hätten alles, vielen Dank.

»Gehen wir ein bisschen raus?«, fragt sie und vergisst den Tee.

Wir gehen vor die Tür. Auf dem Platz vor dem Eingang spielen Kinder in verschiedenen Altersstufen, Platon schließt sich ihnen an. Die Eltern stehen etwas weiter weg und rauchen. Das Gelände des Sportpalasts ist umzäunt, die Bewohner dürfen es nicht verlassen. Zwischen den Tretrollern und Fahrrädern, die am Eingang auf einem Haufen liegen, finden wir ein großes gelbes Plastikauto für Platon. Wir gehen um die Ecke und suchen uns einen Platz an der Rückseite des Sportpalasts.

Yulia steckt sich eine Zigarette an und sagt: »Als die Kämpfe an unserem Haus vorbeigezogen waren, weiter Richtung Asowstahl, trauten wir uns langsam raus. Holz hacken, Luft schnappen, rauchen. Und so gingen wir auch am Abend des 6. März zu viert zum Rauchen raus. Eine von uns war gleich tot. Mich erwischte es am Kopf, am Arm und am Kreuz.«

Sie inhaliert den Rauch. Ich betrachte sie schweigend. Ein paar merkwürdige Sekunden: Sie will und will gleichzeitig nicht darüber sprechen. Ich weiß nicht, woran sie gerade denkt, aber nach dem nächsten Zug weiß ich, dass sie sich entschieden hat. Und Yulia erzählt: »Ich habe nicht gleich verstanden, was passiert war: Zuerst haben wir versucht, unsere Freundin irgendwie aufzusammeln und sie ins Krankenhaus zu bringen. Aber es war eine Bauchverletzung … keine Chance. Dann spürte ich, dass ich nichts mehr sehe, es lief von meinem Kopf in die Augen, auf den Pulli. Ich hielt meine Hände drunter, damit ich nicht alles volltropfte, lief ins Haus und beugte mich übers Spülbecken. Wir hatten nichts zu Hause: Kein Wasser, keinen Strom, und aus mir, aus meinem Kopf heraus floss Blut. Man sagt, in Strömen, oder? Aber nein, es war eher so, als würde man Wasser aus einem Krug gießen. Ich spürte, dass ich gleich das Bewusstsein verliere, und da bekam ich es doch mit der Angst zu tun: Wie kann das sein? Werde ich jetzt sterben und mein Kind in dieser Hölle zurücklassen? Ich hatte panische Angst, Katja. So groß, dass ich mich selbst ermahnte: Das könnte euch so passen.

Ich krallte mich am Spülbecken fest und sagte zu meiner Mutter: ›Wasser, gib mir ein Glas Wasser.‹ Ich hatte irgendwo gehört, dass man Wasser trinken soll, wenn man ohnmächtig wird.

Und ich wurde nicht ohnmächtig. Ich blieb auf den Beinen. Meine Mutter desinfizierte alles mit Wodka, wir verbanden mir den Kopf. Als wir damit fertig waren, merkte ich, dass mich an der Seite irgendetwas stört: In meinem Pullover war ein Loch, da steckte was. Es war ein Splitter, den meine Rippe wieder rausgeschoben hatte, das Ende guckte raus. Was jetzt? Wieder Wodka und rein damit. Ich habe ihn wieder reingeschoben, ohne einen Mucks. Wir versuchten, alles möglichst leise zu machen, ohne viel Wind. Stell dir vor, der Kleine ist nicht mal aufgewacht.«

Sie lacht. Sie ist stolz auf sich. Ich frage sie: »Yulia, warum bist du nicht ins Krankenhaus?«

»Und was hätte ich mit dem Kleinen gemacht? Wenn man da im Keller sitzt, hat jeder seine Aufgabe: Abwaschen, Kochen, Putzen, Heizen … Meine Verletzung hat mich sowieso schon aus der Bahn geworfen, ich konnte fast drei Wochen lang nicht richtig mithelfen. Ich stieg die Wände hoch. Aber an dem Morgen haben wir mir noch eine Mütze aufgesetzt, damit Platon sich nicht erschreckt.«

Sie zündet sich die nächste an. Ich frage, ob sie noch weiß, aus welcher Richtung das Geschoss kam. Sie inhaliert. Bläst Rauch aus.

»Aus Richtung Vynohradne. Na und?«, fragt sie zurück.

Sie fragt das mit einem Vorwurf in der Stimme, als müsste ich wissen, wer in Vynohradne positioniert war, und als müsste mich ihre Antwort schockieren.

Aber zum letzten Mal war ich 1989 in Mariupol, als es mit der Sowjetunion zu Ende ging, obwohl wir noch gar nichts davon wussten. Ich kaufte mit meiner Großmutter Kirschen auf dem Markt und schwamm im Meer.

Ich kann mich nicht einmal an die Straße erinnern, in der wir damals gewohnt haben, geschweige denn, ob das weit von Vynohradne entfernt war.

»Wer stand da?«, frage ich, weil Yulia das offensichtlich von mir erwartet.

»Die DNR«, sagt sie.

Nach einer Pause spricht sie weiter: »Am nächsten Tag kamen welche von der Nationalgarde zu uns, also unserer, der ukrainischen. Sie fragten auf Ukrainisch:

›Sind hier Männer?‹

›Nein.‹

›Nur ihr?‹

›Ja.‹

Sie drohten uns mit ihren Gewehren, es war unheimlich. Aber wir verrieten unsere Männer nicht, wir brauchten sie selbst: Sie mussten Holz hacken, uns beschützen, wenn es hart auf hart kommt.«

So erfahre ich, dass Yulia einen Mann hat. Und dass er und noch drei andere mit ihnen im Keller waren. Aber bevor ich etwas dazu sagen kann, erzählt sie weiter: »Danach war es ein Kommen und Gehen: Die Nationalgarde, die DNR, die von Asow, die Kadyrowzy, die Russen, man konnte gar nicht schnell genug seine Flagge wechseln. Aber wir hatten keine Flagge. Wir harrten einfach aus und warteten, bis sie endlich alle weg waren. Ich übte jeden Tag zu atmen: Ich atmete meine Angst weg. Du atmest ein, zählst bis zehn, dann atmest du aus, zählst wieder bis zehn. Am Anfang wurde mir schwindelig. Aber dann ging es.

Eines Tages hat mir das geholfen. Die ›Befreier‹ kamen: ›Maul halten, auf die Knie, Passkontrolle.‹ Und trieben uns mit ihren Gewehrläufen an: ›Schneller, was kramst du da.‹

Ich sah ihnen zu und atmete.

Ich zählte:

›Eins,

zwei,

drei,

vier,

fünf,

sechs.

sieben,

acht, neun, zehn.‹

Nicht gegen die Angst. Gegen die Wut. Wenn Platon nicht gewesen wäre, ich hätte diesem ›Befreier‹ was aufs Maul gegeben, ich schwör’s dir. Der wär rückwärts wieder raus. Aber ich atmete.

Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und sagte auf meine eigene Gefahr und die Gefahr meines Kindes hin: ›Und danach wollt ihr, dass die Menschen euch hier akzeptieren? Wie willst du nachts schlafen – mit dem Gewehr in der Hand?‹

Er sagte nichts. Zuckte nur mit der Waffe. Ich habe mir seine Augen gemerkt. Da war nichts: kein Zorn, kein Mitleid. Er hätte uns erschießen können, aber er ließ es. Wahrscheinlich war er zu faul.

Nach einer Woche war alles vorbei. Es wurde still. Woran haben wir das gemerkt? Wir hörten die Vögel wieder zwitschern. Und da wusste ich, dass wir abhauen müssen. Also uns ›evakuieren‹. Das war der Tag, an dem ich mit dem Kleinen durch die Stadt lief, um humanitäre Hilfe zu holen. Das war schon im April.«

Es dämmert. Sie raucht auf. Wir gehen wieder zurück in den ehemaligen Sportpalast. Bald gibt es Abendessen. Die Menschen versammeln sich allmählich im Speisesaal. Nebenan, im ehemaligen Gymnastikraum, werden Dokumente ausgeteilt. In der ehemaligen Ringerhalle ist ein Erste-Hilfe-Raum eingerichtet.

Auf der Tür der Umkleide hängt ein Zettel mit der Aufschrift »Boutique«. Hier kann man sich Kleidung aussuchen. Die meisten Geflüchteten kommen mit einer einzigen Tasche an. Yulia ist sehr stolz, dass sie alles mitgenommen hat, was sie für wichtig hielt, für sich und ihren Sohn.

Sie zählt auf, was sie dabeihat – sogar Pumps, für die Vorstellungsgespräche, wenn sie auf Arbeitssuche geht. Und einen Wasserkocher.

Sie zählt an den Fingern ab:

»Stiefel,

Sandalen,

Platons Pyjama,

ein Kleid,

Schneeanzug,

Pürierstab.«

Sie überlegt, versucht, sich an etwas zu erinnern. Ich mache mir die Pause zunutze und frage endlich: »Yulia, warum bist du nach Russland?«

»Wohin sonst?«

»Russland hat die Ukraine überfallen.«

»Ich weiß.«

»Warum bist du nach Russland gegangen?«

Sie wiederholt: »Wohin sonst?«

Ich formuliere meine Frage anders: »Warum bist du nicht nach Europa?«

Sie erwidert: »Hat da irgendwer auf uns gewartet? Da gibt es auch ohne uns genug Bedürftige. Wenn du aus Mariupol kommst, bist du gleich ein Notleidender. Aber unsere Stadt ist groß, für alle reicht Europa nicht.

Außerdem muss ich den Kleinen durchbringen. Dort bin ich stumm wie ein Fisch, ich kenne keine Fremdsprachen. Ich würde nur rot anlaufen, weil ich irgendwas falsch gesagt habe. Meine Sprache ist Russisch. Ich spreche auf Russisch, und ich denke auf Russisch. Wir müssen unser Leben leben, ich habe keine Zeit, mir Gedanken zu machen, ob mit mir irgendwas nicht stimmt, ob ich meine Schuhe ausziehen soll, wenn ich zu irgendwem nach Hause komme. ›Hilfe, rettet uns, wir sind aus Mariupol!‹ – Nein, ich werde mich nie so erniedrigen.

Ich werde hier leben. Meine Mutter ist in Mariupol, wir müssen in der Nähe bleiben, damit sie uns besuchen kann. In Europa wüssten wir überhaupt nicht, was aus uns wird.«

Ich frage sie nach ihrem Mann. Sie nickt irgendwo in die Tiefen der Sporthalle: »Vitali, wink mal der Frau, sie ist Journalistin.« Vom äußersten Feldbett der mittleren Reihe hört man ein heiseres »Hier«. Ein Mann stützt sich verschlafen auf seinen Ellbogen, winkt kurz, dreht sich wieder um und deckt seinen Kopf mit dem Kissen zu. Yulia schaut weder ihn noch mich an. Sie kramt konzentriert in den Taschen ihrer Trainingsjacke. Findet offenbar nicht, was sie sucht.

Das Abendessen kommt. Schmortopf mit Kartoffeln. Yulia sagt, sie habe keinen Hunger. Bittet einen Freiwilligen im roten Sweatshirt mit der Aufschrift »DOBRO«, »das Gute«, auf Platon aufzupassen.

Wir gehen raus. Sie zündet sich eine Zigarette an, sagt: »Wir schaffen das schon, wir haben Schlimmeres überlebt. Jetzt suchen wir eine Wohnung hier. Ich halte durch, ich kann doch jetzt atmen. Warum guckst du so? Überleg doch selbst: Ich werde hier schneller Arbeit finden und auf die Füße kommen. Bis Platon in die Schule kommt, werde ich so viel Geld verdient haben, wie wir brauchen. Ich kann jetzt nicht an mich denken. Ich habe für ihn überlebt. Und wir werden leben. Die Stadt hat Ähnlichkeit mit Mariupol. Es ist dasselbe Meer. Und die Leute sprechen ähnlich, wir werden nicht auffallen. Selbst die Tulpen – genau wie bei uns. Ich liebe Tulpen. Weißt du, im Park bei uns nebenan wurden vor dem Krieg ganz viele Tulpen gepflanzt. Als wir wegfuhren, drehte ich mich um und sah sie: Tulpen. Das hat mir einen Stich versetzt.«

»Sie haben geblüht?«

»Meinst du, nur weil Krieg ist, hören sie auf zu wachsen? Nein. Sie sind gewachsen und aufgeblüht. Hier ein Bombenkrater, dort ein Grab, und drum herum bunte Tulpen. Dann kam ein Windstoß, und sie neigten die Köpfe, als würden sie sich von mir verabschieden. Da musste ich weinen. Ich sagte zu mir: ›Wein ruhig, aber das ist das letzte Mal, Yulka.‹ Und das war es auch.

Mich gibt es nicht mehr. Ich bin dort geblieben, in diesem Keller. Aber Platon muss leben, damit bei ihm alles anders wird. Damit ihm niemand ein Gewehr von die Nase hält. Das ist die Hauptsache. Ich scheiß drauf, wer recht hat und wer schuld ist, was dort überhaupt passiert ist.«

Ich sage, dass ich ihr das nicht abkaufe.

Das macht sie wütend. »Was ist schon die Wahrheit? Was ändert das, wenn ich sie sage? Werden wir beide den Krieg aufhalten? Alle Bösen bestrafen, und die Guten kommen nach Hause, wenn sie überhaupt noch leben?

Niemand braucht deine Wahrheit. Wir müssen leben. Punkt. Alles andere ist unwichtig. Ich höre die Leute immer sagen: ›Wenn mein Kind groß ist, werde ich ihm die ganze Wahrheit erzählen.‹ Und ich frage: ›Was ist denn eure Wahrheit?‹ – ›Na, die einen sind dies, die anderen jenes.‹ Und ich sage: Dann klopf mal beim Nachbarn, der sagt dir genau das Gegenteil. Und der dritte Nachbar sagt, es ist überhaupt alles ganz anders gewesen. Der vierte sagt das Vierte. Und während wir darum streiten, wo die Wahrheit liegt, wer recht hat, frisst der Krieg uns auf. Wir haben den Krieg nicht angefangen, aber er ist zu uns gekommen und hat uns alles weggenommen. Hier gibt es nichts zu deuteln. Eine andere Wahrheit gibt es nicht. Der Krieg ist gekommen und hat allen die Hände entfesselt. Allen.

Ja, Russland hat den Krieg begonnen, ihr habt uns angegriffen. Aber die Gräueltaten hat danach jeder für sich begangen. Oder nicht? Im Krieg gibt es keine Guten. Diese Wahrheit wird dir niemand erzählen. Darüber wird nicht gesprochen. Weil die Wahrheit im Krieg auf beiden Seiten gefiltert wird: Das hier dürft ihr glauben, aber das hier geht euch nichts an, darum kümmern wir uns selbst. Wer sich gut benommen hat und wer schlecht – darüber werde ich meinem Sohn jedenfalls nichts zu erzählen haben. Alle haben sich von ihrer besten Seite gezeigt, sagen wir mal so. Deshalb heißt es ja Krieg.

Aber eins werde ich ihm mit Sicherheit erzählen. Ich werde ihm erzählen, dass er in der Ukraine geboren ist. Dass die Ukraine seine Heimat ist, sein Land. Auch wenn er einen russischen Pass haben wird – da mache ich mir nichts vor, es ist, wie es ist –, seine Herkunft werde ich ihm nicht verheimlichen. Die soll er kennen. Und in seinem Herzen wissen: Ich bin Ukrainer. Der Rest sind Kleinigkeiten, die wir in diesem Leben wahrscheinlich gar nicht mehr klären werden. Irgendwann vielleicht. Aber ich persönlich glaube nicht daran.«

»Willst du mal anfassen?«, fragt Yulia plötzlich und hebt die Haare am Hinterkopf an.

Ich will eigentlich nicht unbedingt, aber ich nicke.

Yulia hält ihr Haar hoch, ich sehe erst, und dann berühre ich den Metallsplitter, der ein paar Zentimeter weit aus Yulias Kopf ragt. Er ist kühl, kälter als Yulias Haut. Sie holt einen schwarzen Magneten aus der Jackentasche und befestigt ihn am Metallstück in ihrem Kopf.

»Siehst du?«

Nimmt den Magneten wieder weg und steckt ihn zurück in die Tasche.

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also schweige ich.