Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SCM Hänssler

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

"Den Namen dürft ihr nicht vergessen, Paul Schneider ist unser erster Märtyrer", so warnt Dietrich Bonhoeffer eindringlich, als er erfährt, dass sein Amtsbruder im KZ Buchenwald zu Tode gekommen ist. Die Lebensgeschichte Schneiders zeigt, wie er immer wieder Zuflucht bei Gott fand und auch anderen dadurch Kraft zum Überleben gab. Anlässlich zu seinem 75. Todestag 2014 sollen eine Ausstellung im Stadtmuseum Weimar und verschiedene Gedenkfeiern in Buchenwald an Paul Schneider erinnern. Neu herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 768

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

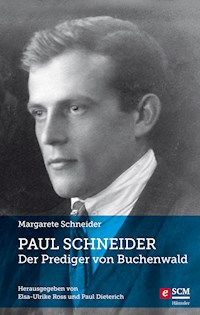

Paul Schneider vor dem Pfarrhaus in Dickenschied im Frühjahr 1934 anlässlich seines Vorstellungsgottesdienstes in seiner zukünftigen Gemeinde.

Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, E-Reader) des jeweiligen Ku nden verwendet werden, der das E-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.

ISBN 978-3-7751-7210-3 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5550-2 (lieferbare Buchausgabe)

Datenkonvertierung E-Book: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

2. E-Book-Auflage 2014 © der deutschen Ausgabe 2014

SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG · 71088 Holzgerlingen Internet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]

Gebundene Sonderausgabe zum 75. Todestag von Paul Schneider mit Ergänzungen in der Zeittafel

Zuvor erschienene Ausgaben: ISBN 978-3-7751-2274-0 (5 Auflagen) von Margarete Schneider und ISBN 978-3-7751-4996-9 (3 Auflagen), erweiterte Ausgabe herausgegeben von Elsa-Ulrike Ross und Paul Dietrich

Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:

Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung 2006, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Umschlaggestaltung: Kathrin Spiegelberg, Weil im Schönbuch

Titelbild: Paul Schneider / Bildausschnitt aus dem Verlobungsfoto vom 22.10.1922 (Vgl. Abb. 5)

Bilder im Textteil: S. 433: Im Auftrag des Bruderrats der Bekenntnissynode herausgegeben von Karl Immer, Kommissionsverlag Emil Müller, Wuppertal-Barmen; S. 478, 483 © Julius Freund, O Buchenwald!, Selbstverlag J. Freund; S. 479: © Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora; S. 480, 484: © Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar, Konzentrationslager und Haftanstalten Buchenwald; S. 481, 482: © Internationaler Suchdienst des Roten Kreuzes (ITS), Bad Arolsen, Akte Paul Schneider.

Bilder des Bildteils: Soweit nicht anders angegeben, Fotos aus dem Besitz der Familie Schneider; Abb. 6: Evang. Kirche von Westfalen, Landeskirchl. Archiv Bielefeld, 25 F 1740 Bestand 13.4, Nachtrag Predigerseminar Soest; Abb. 10: Archiv Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft e. V.; Abb. 22, 23, 25, 27: Sammlung Gedenkstätte Buchenwald; Abb. 26: Friedrich Langer, Weimar; Abb 28: Peter Hansen, Weimar; Abb. 31: Maik Schuck, Weimar.

Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach

Inhalt

Teil I

Vorwort – Bischof Dr. Wolfgang Huber

Einer, der nicht schweigen konnte. Warum eine stark erweiterte Neuherausgabe?

Lebensdaten und -stationen Paul Schneiders

Landkarte mit Lebensstationen Paul Schneiders

Teil II

Heimat und Kindheit

Schule, Krieg und Studium

Lehr- und Wanderjahre

Hochelheim

Dickenschied

Haft und Ausweisung

Gefängnisbriefe aus Koblenz in der Zeit vom 3. Oktober bis 24. November 1937

Konzentrationslager

Erste Briefe aus Buchenwald

Briefe aus der Arrestzelle des Konzentrationslagers Buchenwald

Daheim

Rückblick auf den Tag der Beerdigung

Predigt am Grabe

Danach

Zwanzig Jahre später

Teil III

Theologische Erklärung von Barmen 1934

Zum Thema Kirchenzucht

Konzentrationslager Buchenwald (KL Buchenwald) und Pfarrer Paul Schneider

Dokumente aus dem Konzentrationslager über Paul Schneider

Was aus der Familie von Paul Schneider geworden ist

Die »Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft« e. V.

Zeittafel

Erklärung einiger biblischer und kirchlicher Grundbegriffe

Verzeichnis der Abkürzungen

Personenregister

Literaturliste

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Teil I

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Vorwort Bischof Dr. Wolfgang Huber

Paul Schneider war einer der »frühen« Märtyrer des Dritten Reiches; er starb noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Wenn von den evangelischen Märtyrern im Dritten Reich die Rede ist, so wird neben Dietrich Bonhoeffer und Hermann Stöhr nahezu immer auch sein Name genannt. Daher wird sein Leben und Leiden in dem Märtyrer-Buch der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) »Ihr Ende schaut an …«* ausführlich dargestellt.

Die Geschichte der evangelischen Märtyrer im vergangenen Jahrhundert ist kein abgeschlossenes Thema. Auch der Begriff des »Märtyrers« hat im evangelischen Verständnis manche Wandlungen erlebt und trägt deshalb einen offenen Charakter. Aber gewiss wird man Harald Schultze in seiner Minimalbestimmung zustimmen können: »Als Märtyrer sind diejenigen zu bezeichnen, die wegen ihres christlichen Glaubenszeugnisses, wegen ihrer kirchlichen Funktion oder wegen ihres christlich motivierten Widerstandes gegen politisches Unrecht den Tod erlitten haben«. Jemanden in diesem Sinn als Märtyrer anzuerkennen, heißt deshalb nicht, ihm in allen Entscheidungen, Äußerungen und Taten zu folgen. Zum Exemplarischen und Vorbildhaften, das wir in vielen Martyrien des 20. Jahrhunderts anerkennen, gehört auch, dass kein Mensch von Irrtümern frei ist – so sehr wir das Zeichenhafte ihres Handelns und ihr Glaubenszeugnis respektieren. Deshalb erzählen wir davon.

Diese Überzeugungen zum evangelischen Verständnis des Märtyrers treffen auf Paul Schneider zu. Das Glaubenszeugnis, das Pfarrer Schneider im Konzentrationslager mit seinem Handeln und Reden unablässig ablegte, hat zweifellos zu seinem Tod geführt. Das nationalsozialistische Unrechtsregime und das verbrecherische System der Konzentrationslager mögen erst nach 1942 ihre volle Dynamik entfaltet und völlig unverstellt ihr unmenschliches Gesicht gezeigt haben. Doch auch vorher schon waren sie ein unübersehbares Faktum und ein erkennbarer Teil eines unmenschlichen Systems; und sie wirkten von Anfang an mit tödlicher Konsequenz. Paul Schneider war ein Prediger des Evangeliums, er war »der Prediger von Buchenwald«, und er wurde deshalb zu einem Opfer des Nationalsozialismus.

Die Würdigung seiner Lebensgeschichte in dem im Jahr 2000 im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen Band »Zeugen einer besseren Welt. Christliche Märtyrer des 20. Jahrhunderts« belegt, dass Paul Schneider auch von der römisch-katholischen Kirche als Märtyrer der Christenheit anerkannt und hoch geschätzt wird. So wurde am 12. Oktober 2002 eine von Renata Sciachi und künstlerischen Mitarbeitern der Gemeinschaft Sant’ Egidio gestaltete Ikone in der römischen Basilika San Bartolomeo eingeweiht. Sie zeigt in der Bildmitte, unmittelbar unter der Osterkerze, Paul Schneider in seiner Arrestzelle und bezieht sich damit auf eine Predigt Papst Johannes Pauls II. aus dem Jahr 2000, in der dieser auf Schneiders Zeugnis der Auferstehung hingewiesen hatte.

Schneiders Zeugnis für die Auferweckung des gekreuzigten Christus von den Toten aus seiner Zelle heraus, an einer Stätte des Todes und einem Ort des Grauens, bleibt tief bewegend. An diesem Ort predigte er vom Leben und von der Liebe, die in Jesus Christus erschienen sind. Manche seiner Worte mögen aus heutiger Perspektive hilflos oder naiv, sogar unbelehrbar anmuten; damals und heute macht sein Handeln mitunter ratlos. Sein Lebenszeugnis und sein klares Bekenntnis machten Menschen Mut und schenkten in einer ausweglos erscheinenden Lage Trost und Hoffnung. Nicht nur inhaftierte Christen, auch durch und durch atheistisch gesinnte Kommunisten würdigen sein Wirken und bekunden ihm Respekt. Paul Schneider hat Zeichen gesetzt, die über sein eigenes Leben hinausweisen, indem sie unzweideutig auf Jesus Christus hinweisen, der das Fundament des christlichen Glaubens bildet. Deshalb unterstreiche ich die Einschätzung des damaligen Lordbischofs von Chichester, George Bell (1883–1958), der in einem in der »Times« abgedruckten Leserbrief nur wenige Tage nach Schneiders Tod diesen als »martyr« bezeichnete. Dass das vorliegende Buch an das Leben und Wirken Paul Schneiders erinnert, macht seinen bleibenden Wert für die Gegenwart aus.

Bischof Dr. Wolfgang Huber ehemaliger Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

*Harald Schultze; Andreas Kurschat (Hg.); »Ihr Ende schaut an …« Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 22008.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Einer, der nicht schweigen konnte. Warum eine stark erweiterte Neuherausgabe?

»Den Mut hätte ich nicht!«, sagte ein gestandener Mann nach der Lektüre des Buches von Margarete Schneider über den Lebensweg ihres Mannes. Unzählige empfinden ebenso: »Hätten wir doch damals viel mehr solcher mutiger Christen gehabt.« »Gerade weil er ein kleiner Landpfarrer war und kein großer Theologe oder Kirchenmann, ist er mir viel näher bei meiner eigenen Suche nach richtigen Entscheidungen.« »Der müsste noch mehr bekannt gemacht werden; den kennen viel zu wenige.«

Andere äußern ihre Gedanken etwa so: »Warum hat er nicht geschwiegen und sein Leben dadurch gerettet? Warum hat er die Ausweisung aus dem Rheinland und damit das Verlassenmüssen seiner Gemeinden nicht akzeptiert wie andere Pfarrer?« »Hat er denn gar nicht an seine Frau und seine sechs Kinder gedacht?« »Musste er denn selbst im KZ noch die Wahrheit hinausschreien?« »Er ist doch selbst schuld an seinem Tod; er war doch nur ein engherziger, kompromissloser Fanatiker und verdient nicht, dass man sich mit ihm beschäftigt.«

Dazu aber wollen wir gerade anregen. Nicht, um Paul Schneider zu idealisieren oder zu einem Heiligen zu machen, vielmehr wollen wir durch dieses dokumentierende Buch ermutigen, sich mit seinem Lebensweg genauer auseinanderzusetzen. Es gilt, seiner Entwicklung nachzuspüren und ihn verstehen zu lernen: Warum nur konnte er nicht schweigen und, wie so viele andere, durch ein »stilles Leben« versuchen, den Nationalsozialismus möglichst »ungeschoren« zu überstehen? Was drängte ihn, selbst im KZ und noch von der Arrestzelle aus seine Stimme zur Verkündigung des Evangeliums und zur Anklage gegen die SS laut werden zu lassen?

Als Margarete Schneider nach dem Krieg dieses Buch schrieb, stand das unmittelbare eigene Erleben dahinter; die Leser waren Menschen, die diese Zeit miterlebt hatten. Vieles brauchte sie nicht und anderes konnte sie noch nicht erklären.

Siebzig Jahre sind seit dem Tod Paul Schneiders vergangen; wir leben in einem neuen Jahrtausend. Margarete Schneider, geb. Dieterich, ist kurz vor ihrem neunundneunzigsten Geburtstag Ende 2002 verstorben. Die Zeiten und die Menschen haben sich verändert; neue Fragen und Aufgaben stellen sich einer nachwachsenden Generation. Der Nationalsozialismus, der Kirchenkampf der Bekennenden Kirche, der damalige Terror, die nationalsozialistischen Konzentrationslager und die Massenvernichtung von Menschen jüdischen Glaubens sind Geschichte. Es ist die Frage, was wir aus dieser Geschichte für unser persönliches Leben gelernt haben. Auch ist es deutlich, dass gerade diese Geschichte mit ihren Folgen unsere Gegenwart wie keine andere prägt. Das nationalsozialistische Gedankengut erstarkt wieder in erschreckender Weise. Erneut wird zu viel geschwiegen.

Seit dem Erscheinen des »Predigers« hatte sich mit mehreren wesentlichen Publikationen Pfarrer Rudolf Wentorf verdienstvoll mit Paul Schneider befasst. Besonders in seinen Büchern »Trotz der Hölle Toben« und »Der Fall des Pfarrers Paul Schneider« konnte er erstmals wichtige Dokumente der Gestapo und des damaligen Evangelischen Konsistoriums der Rheinprovinz veröffentlichen. Die Doktorarbeit von Albrecht Aichelin zu Paul Schneider bringt viele Details gerade auch aus der Bekennenden Kirche. Der amerikanische Historiker Claude Foster hat auf seine schriftstellerische Art das Leben Pfarrer Schneiders auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte erzählt und dadurch vielen Lesern in Amerika und Deutschland, durch Brigitte Otterpohls Übersetzung, »Seine Lebensgeschichte« leicht lesbar nahegebracht.

Die nun vorliegende Ausgabe von Margarete Schneiders »Der Prediger von Buchenwald« ist stark erweitert, ergänzt, dokumentiert und erläutert, um den Weg Paul Schneiders verstehbarer zu machen. Dokumente, die Frau Schneider nicht zur Verfügung standen, andere, die sie nicht verwandt hat, und inzwischen bekannt gewordene Vorgänge sind in die Kapitel als Verstehenshilfe eingearbeitet und durch einen anderen Schrifttyp vom ursprünglichen Text des »Predigers von Buchenwald« abgesetzt, der hier durch Einrückung gekennzeichnet ist. Bereits der Originaltext hat zwei Schriftarten, da Margarete Schneider alle Zitate aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen ihres Mannes kursiv hervorgehoben hatte. Die Ergänzungstexte erläutern zum besseren Verständnis Entscheidungen, die Paul Schneider in seinem Leben getroffen hatte, und sein daraus erfolgtes Handeln, sowie politische, kirchliche und gesellschaftliche Hintergründe. Zusätzlich sind einige geschilderte Familienereignisse aus den »Rundbüchern« entnommen, durch die sich die acht noch lebenden Geschwister der Familie Dieterich und ihre Mutter untereinander informierten und die sie einander weiter schickten. Überschneidungen ließen sich nicht immer vermeiden.

Bereichert wird das Buch auch durch viele Fotos sowie durch eine vorangestellte Landkarte und Übersicht zu den Lebensstationen Paul Schneiders, die ausführlicher in Teil III mit den geschichtlichen und kirchengeschichtlichen Ereignissen parallel gesetzt werden. Angefügt sind weitere Ergänzungen mit Dokumenten und Informationen zum Konzentrationslager Buchenwald allgemein und speziell detailliert zu Paul Schneider im KZ, ferner wie es mit der Familie Schneider seit 1939 weiterging. Das umfangreiche Personenverzeichnis hilft bei der Zuordnung von Persönlichkeiten und Namen, soweit Angaben gefunden werden konnten. Die zahlreichen Fußnoten geben zusätzlich vielfältige Sachinformationen und Quellenhinweise; auch Auskunft über zitierte und angedeutete Bibelworte. Etliche biblische und kirchliche Grundbegriffe sind außerdem noch in Teil III kurz erklärt, damit auch Nichtchristen und der jüngeren Generation der Zugang zu den Geschehnissen von damals erleichtert wird. Alle Ergänzungen zum Originalbuch sind Angebote an den Leser, sich differenzierter mit dem Lebensweg von Paul Schneider zu beschäftigen.

Die Fußnotenauswahl ist von 15- bis 18-jährigen Jugendlichen mitbestimmt worden. Es beteiligten sich daran Schülerinnen und Schüler von zwei Realschulen in Dresden und Weißwasser (Sachsen), sowie aus Gymnasien in Altenburg (Thüringen), Meisenheim (Rheinland) und Weimar. Diesen Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrern sei an dieser Stelle für ihre wichtige Zuarbeit für die vorliegende Neuherausgabe gedankt.

Mit großem Engagement brachte sich Frau Sybille Hesse aus Weimar durch ihre Mitarbeit bei der Auswertung der Schülervoten, der Formulierung der Fußnoten und anderer Zusätze mit ein. Anerkennung gilt auch denjenigen, die durch ihre punktuelle Mitwirkung kleine Bausteine zum Ganzen beigetragen haben, und den jeweiligen Archivmitarbeitern der Gedenkstätte Buchenwald, des Thüringischen Hauptstaatsarchives Weimar und des Internationalen Suchdienstes, Bad Arolsen (Hessen), für die Bereitstellung von Fotos, Dokumenten und das zeitaufwändige Heraussuchen von Archivmaterialien; dabei besonderer Dank an Frau Sabine Stein im Archiv Buchenwald. Den Kindern von Paul Schneider, namentlich Karl Adolf Schneider, danken wir für ihre zustimmende Begleitung bzw. Mitwirkung bei der Entstehung dieser Neuherausgabe. Dank auch der Calwer Verlagsstiftung für ihren hilfreichen Zuschuss und verschiedenen Personen für Einzelspenden. Wir danken SCM Hänssler, besonders Herrn Friedrich Hänssler, dass er dieses Buch zum siebzigsten Todestag Paul Schneiders gefördert, und seiner Lektorin, Frau Uta Müller, die unsere Arbeit mit viel Verständnis begleitet hat. Für die 4. Auflage hat Pfarrer Wilhelm Gröne wertvolle Anregungen für die Zeittafel gegeben.

Wir hoffen, dass diese Neuausgabe dazu beiträgt, die Lebenslinie und Bestimmung des Pfarrers Paul Schneider in der Rückschau wahrzunehmen und zu erkennen, welche Fragen er an uns und unser eigenes Reden, Schweigen, Handeln und Glauben stellt und was er uns in mutiger Konsequenz zu leben aufgibt.

Für die »Pfarrer-Paul-Schneider-Gesellschaft« e. V.: Elsa-Ulrike Ross, Weimar und Paul Dieterich, Weilheim-Teck

Frühjahr 2009

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Lebensdaten und -stationen Paul Schneiders

29.8.1897

Geburt von Paul Robert Schneider in Pferdsfeld/Bad Kreuznach

1910

Umzug nach Hochelheim (heute Hüttenberg bei Wetzlar/Gießen)

12.9.1914

Tod der Mutter

1915

Kriegsreifeprüfung (Notabitur) in Gießen

1915–1918

Kriegsfreiwilliger Soldat in Russland und Frankreich

1919–1922

Theologiestudium in Gießen, Marburg und Tübingen

1922

Arbeit am Hochofen in Dortmund-Hörde

1922–1923

Predigerseminar in Soest

1923–1924

Tätigkeit bei der Stadtmission in Berlin

1925

Hilfsprediger in Essen-Altstadt

12.1.1926

Tod des Vaters; Paul Schneider wird zu seinem Nachfolger gewählt

1926

Hilfsprediger in Rotthausen bei Essen

12.8.1926

Hochzeit mit Margarete Dieterich in Weilheim; in den Jahren 1927 bis 1937 werden sechs Kinder geboren

4.9.1926

Amtseinführung in die erste Pfarrstelle Hochelheim und Dornholzhausen

8.10.1933

Öffentliche Erklärung Schneiders gegen einen Zeitungsartikel; erste Anzeige gegen Pfarrer Schneider

25.4.1934

Umzug nach Dickenschied infolge der Versetzung; Amtseinführung in Womrath

12.6.1934

Zusammenstoß mit der NSDAP bei der Beerdigung eines Hitlerjungen

13.6.1934

–20.6.1934

Erste Verhaftung

als Folge dieser Beerdigung; Haft in Simmern

16.3.1935

–19.3.1935

Zweite Verhaftung;

Haft in Kirchberg

31.5.1937

–24.7.1937

Dritte Verhaftung;

»Schutzhaft« im Gestapo-Gefängnis in Koblenz

24.7.1937

Ausweisung aus dem Rheinland

25.7.1937

Trotz Verbot Rückkehr in seine Gemeinden, Feier von Gottesdiensten

27.7.1937–28.8.1937

Erholungszeit in Baden-Baden

28.8.1937–1.10.1937

Urlaubsvertretung für befreundeten Pfarrer in Eschbach/Usingen

2.10.1937

Pfarrer Schneider kehrt auf Bitten des Presbyteriums in seine Gemeinden zurück

3.10.1937

Erntedank-Gottesdienst in Dickenschied;

Vierte Verhaftung

auf dem Weg zum Abendgottesdienst nach Womrath; Haft im Polizei-Gefängnis in Koblenz

26./27.11.1937

Überführung in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar;

Paul Schneider als »Schutzhäftling« Nr. 2491 in Block 22

20.4.1938

Weigerung, beim Fahnenappell zu Hitlers Geburtstag die Mütze abzunehmen;

dies ist Anlass für seine Einzelhaft im Arrestbau (sog. »Bunker«)

28.8.1938

Erstes dokumentiertes »Predigen« aus dem Zellenfenster heraus

18.7.1939

Tötung durch den Lagerarzt

mit einer Überdosis Strophanthin

21.7.1939

Beerdigung auf dem Friedhof in Dickenschied

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Landkarte mit Lebensstationen Paul Schneiders

Deutsches Reich in den Grenzen von 1937

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Teil II

Teil II beginnt mit dem Text des Originals von Margarete Schneider. Dieser ist jeweils eingerückt. Die ergänzenden Teile sind in anderem Schrifttyp und breitem Format gesetzt.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Heimat und Kindheit

»Der ist in tiefster Seele treu, der die Heimat liebt wie du.« Theodor Fontane

Paul Schneider nannte sich einen »einfachen, bäuerlichen Pfarrerssohn«, er war seinem Wesen nach dem Bauerntum verbunden. Seine Kindheit im Pfarrdorf seines Vaters, in Pferdsfeld, Kreis Kreuznach, hat die Liebe zur Natur, zu Tieren und bäuerlichen Menschen tief in seine empfindsame Seele eingedrückt. Hier war sein »Kindheitsparadies«. In einem Gemeindebrief »aus dem Urlaub« schreibt er 1931: »Wie wohl wir daran tun, die Heimaterinnerungen, die Heimatkunde und die Heimatliebe zu pflegen, merke ich in diesen Tagen sonderlich, da ich in dem Lande weile, wo meine Wiege gestanden hat und das mir die Eindrücke der Kindheit vermittelt hat. Das Dörflein, hoch im Wiesengrund des beginnenden Hoxtbachtales gebettet, der machtvoll aufgebaute Soonwald im nahen Blickfeld, die alten, niedrigen Häuschen, die Winkel und Ecken des Dorfes, die Leute, zum Teil noch die alten Gestalten der Kindheit, der plätschernde Röhrenbrunnen jetzt wie einst: wie nimmt das alles die Seele in einer guten und starken Liebe gefangen, wie ruht da Leib und Seele so gern aus im Schoße der Heimat.« 1925 schreibt er in sein Tagebuch: »Heimatluft ist halt Heimatluft, und diese Naturgebundenheit können wir wohl überwinden, aber nie verlieren.«

Pauls Vater, der Pfarrer Gustav Adolf Schneider, geboren am 13. Januar 1858, stammte aus Kaufmannsfamilien, die zur Elberfelder Kirchengemeinde gehörten. Früh verlor Gustav Adolf seine Mutter; deshalb wuchs er im großelterlichen Haus auf, wo seine Tante, die Lehrerin an der Höheren Mädchenschule war, ihm Erzieherin und geistliche Führerin wurde. Durch sie kam er unter den Einfluss Kohlbrügges, doch wurde er von Pastor D. Krummacher1 in der reformierten Gemeinde konfirmiert. – Während des Theologiestudiums hatte er den größten Gewinn von Prof. Tobias Beck in Tübingen. Aber trotz guter wissenschaftlicher und theologischer Bildung war er durch seine Schwerfälligkeit oft in seinem Amt gehemmt. Der Tod seiner Frau im Jahre 1914 machte ihn vollends zum in sich gekehrten Einsamen. Die Erschütterung über den nationalen Zusammenbruch im Jahre 1918 verwand er nie. Nur selten konnten wir einen Blick in seinen inneren Reichtum und seine verhaltene Güte tun. Ich staunte als junges Mädchen über seine praktische Textauslegung. Predigte er aber nicht mehr Gesetz als Evangelium? Das mag auf sich beruhen. Ich hörte Paul stets mit Ehrerbietung und verständnisvoller Nachsicht über seinen Vater reden. Es war ihm wichtig, ein gehorsamer Sohn zu sein; umso mehr hat ihm ein Ereignis im Pferdsfelder Pfarrgarten innerlich zu schaffen gemacht.2 In einer Zeit tiefster Angefochtenheit – in Glaubens- und Berufsnot – kam er im Jahre 1925 in seinem Tagebuch darauf zurück, sodass wir in sein empfindsames Gemüt hineinsehen können.

Da Paul Schneider selbst – das wird in einem seiner beiden Tagebücher deutlich – sich während seiner Studienzeit darum bemüht hat, etwas über seine familiäre Herkunft herauszufinden, bringe ich, Paul Dieterich, hier, ergänzend zu dem im obigen Text Berichteten, einige zusätzliche Informationen. Ich erfuhr sie von Margarete Schneider, genannt Gretel, 3 im Oktober 1979 in von mir damals protokollierten Gesprächen. Die Schneiders stammen aus dem Westerwald. Ein Vorfahre war in der Ortschaft Hachenburg bei Altenkirchen Landwirt und Pferdehändler. Sein Sohn, Johann Peter Schneider, geb. 1754 – der Ururgroßvater von Paul Schneider – war zuerst Hauslehrer bei den Düsseldorfer Freiherren von Bodelschwingh, dann Lehrer in Ratingen bei Düsseldorf. Er heiratete Anna Gertraud, die Tochter der Gutsbesitzer Reinhard und Anna Maria vom Bovert. Das Anwesen derer vom Bovert brannte in einer Nacht im April 1783 ab, die Eltern der Anna Gertraud Schneider erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie kurz darauf starben. Johann Peter Schneider wurde 1796 Lehrer, Organist und Küster an der Marienkirche in Duisburg. Seine große Liebe zur Musik hat ihm über manche schlaflose Nachtstunde hinweggeholfen. Fünf Kinder hatten Johann Peter und Anna Gertraud Schneider. Das zweite von ihnen, Friedrich Carl Gottlob Schneider, P. S.s Urgroßvater, hat die Befreiungskriege gegen Napoleon 1813/14 als freiwilliger Jäger mitgemacht; er war später Regierungskanzlist in Duisburg. Der erste Sohn aus seiner Ehe mit Catharina Simon aus Duisburg, Johann Ludwig Friedrich Wilhelm Schneider, geb. 1818 – P. S.s Großvater – verlebte eine glückliche Jugend in Duisburg, Cleve und Düsseldorf und widmete sich nach einjährigem Militärdienst dem Kaufmannsberuf. Er war dann Buchhalter in einem Barmer Bankgeschäft. Seine erste Frau starb, sechs Jahre nach der Hochzeit, im Dezember 1855 in Elberfeld an der Schwindsucht. Seiner zweiten Ehe, die er mit Hulda Greiff, der Tochter eines Bankhauskassierers in Elberfeld, einging, war eine noch kürzere Dauer beschieden. Hulda starb nach einem Jahr Ehe, kurz nach der Geburt ihres Sohnes Gustav Adolf.

Gustav Adolf Schneider, geb. am 13. Januar 1858 in Elberfeld, der Vater Paul Schneiders, wurde, da sein Vater bald nach dem Tode seiner zweiten Frau noch einmal geheiratet hatte, bei den Großeltern Greiff und seiner Tante, Maria Greiff, erzogen. Sie war Lehrerin an der Höheren Töchterschule in Elberfeld. Die Großeltern Greiff samt ihrer Tochter Maria lebten gottesfürchtig und reformiert. Besonders gern gingen sie mit Gustav Adolf zu den Predigten des bedeutenden reformierten Theologen Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803–1875), der in Elberfeld und weit darüber hinaus eine rastlose Predigttätigkeit entfaltete.4

Der oben genannte D. Krummacher, Gustav Adolfs Konfirmator in Elberfeld, dürfte der reformierte Superintendent Karl Krummacher (1831–1899) gewesen sein, der Enkel des legendären Friedrich Adolf Krummacher, von dem das bekannte Lied »Stern, auf den ich schaue« stammt. Karl Krummacher war besonders im Aufbau von Jünglingsvereinen führend.

Wir können davon ausgehen, dass Gustav Adolf Schneider in seiner Kindheit und Jugend von einem lebhaften reformierten Christentum geprägt wurde und dass die Einflüsse Kohlbrügges und Krummachers dazu beitrugen, dass er evangelische Theologie studiert hat.

Leipzig, Bonn und Tübingen waren seine Studienorte. Dass er von Johann Tobias Beck in Tübingen die nachhaltigsten Eindrücke empfangen hat, das verband ihn später mit dem Schwiegervater seines Sohnes Paul, Karl Dieterich. Johann Tobias Beck (1804–1878) lehrte seit 1843 Systematische Theologie in Tübingen. Stark hat J. T. Beck das Sittliche am Christentum betont. Nach Becks Auffassung wird der Mensch durch Gottes Gnade nicht nur »gerechtfertigt« sondern er wird durch den Geist Gottes wirksam verwandelt. Es ist denkbar, dass G. A. Schneiders Betonung des Sittlichen in seinem Pfarrdienst eine Wirkung J. T. Becks ist. Und man kann auch vermuten, dass sein Sohn Paul in seiner Jugend dadurch mitgeprägt wurde.

Zwischen G. A. Schneider und den Pietisten im Ort habe eine latente Spannung bestanden, so Gretel Schneider. Dass seine Verlobung mit der Tochter eines Liebenzeller Gemeinschaftspredigers kurz vor der Hochzeit geplatzt sei, habe dazu beigetragen. »Die Pietisten sind zwar meine besten Kirchgänger«, habe er gelegentlich gesagt, »aber die Organisation!« Von ihr hat er offenbar nichts Gutes erwartet. Er habe wohl gefürchtet, die Pietisten kämen mehr aus Achtung vor der kirchlichen Sitte zu ihm in den Gottesdienst. Ihre »Seelenspeise« jedoch würden sie sich bei ihrem pietistischen Prediger holen. Die Predigten ihres Schwiegervaters seien aber ebenso biblisch wie inhaltsreich gewesen, sagte Gretel Schneider. Nur eben nicht sonderlich ansprechend.

Von Gustav Adolf Schneider wurde gelegentlich ein Bild gezeichnet, das M. S. so nicht richtig fand. Aus der Szene im Pfarrgarten von Pferdsfeld, in der Paul sich dem nachfragenden Vater durch eine Lüge entzog, wird bisweilen gefolgert, Gustav Adolf Schneider sei seinen Söhnen gegenüber besonders streng gewesen. Durch Berichte über seine Art, Kirchenzucht zu üben, wird diese Auffassung für viele bestätigt. Manche Story wurde über ihn erzählt: Wie er auf einem vom Pony oder Esel gezogenen Wagen seine körperbehinderte Frau durch die Landschaft führte. Dass er, der Lebensreformer, allmorgendlich in einer Zinkbadewanne mit kaltem Wasser gebadet habe. Solche Geschichten sind dazu angetan, in ihm einen Sonderling zu sehen. Das Klischee, seine Söhne hätten unter ihm zu leiden gehabt, hat M. S., wenn sie die Berichte ihres Mannes wiedergegeben hat, zu zerstreuen versucht. Der ruhebedürftige Mann sei weder skurril noch furchterregend gewesen. Paul habe unter seinem »père« – so nannten ihn die Söhne – nicht sonderlich gelitten. Dieser habe seinen Söhnen durchaus Freiheit gelassen. Mit Vergnügen habe Paul von seinem Kindheitsparadies erzählt. Auch hätten die Gemeinden ihren Pfarrer durchaus geschätzt.

Dass Pauls Mutter ihren Kindern zu einer glücklichen Kindheit verhalf, ist nicht ganz selbstverständlich: Paul kannte sie nur als Leidende. Elisabeth, geb. Schnorr, wurde in Düsseldorf am 8. August 1863 geboren. Sie hatte keinen leichten Weg hinter sich, ehe sie im Jahre 1888 Pfarrfrau in Pferdsfeld wurde. Ihre Eltern waren in der Gründerzeit5 aus einem hessischen Dorf ausgewandert. Sie besaßen in Düsseldorf ein Hotel, sind aber beide früh gestorben. So kamen ihre beiden kleinen Töchter ins Waisenhaus nach Mülheim/Ruhr. Elisabeth, die ältere von beiden, war dann bis zu ihrer Heirat Erzieherin. Nach der Totgeburt ihrer ersten beiden Kinder begann ihr unheilbares Gichtleiden6. Die Tapfere schenkte dann noch drei Söhnen das Leben: Adolf im Jahre 1891, Paul am 29. August 1897 und Hans im Jahre 1901. Paul schrieb einmal über seine Mutter: »Sie blieb die fröhliche Seele unseres Hauses, solange sie immer unter uns sitzen konnte.« Offenbar war sie darauf bedacht, ihre Jungen selbstständig und unbeschwert aufwachsen zu lassen: Da durfte man Raben zähmen, Eichhörnchen fangen, Frösche halten, kurz – an allem erreichbaren Getier sich erfreuen. Mutters Weihnachtsabend war für Paul zeitlebens der Inbegriff alles Schönen.

Bald wurde die Tatkräftige ganz an den Stuhl gefesselt. Um ihr noch den Genuss der Waldlandschaft zu verschaffen, kaufte Vater Schneider ein Eselsgefährt. Der kräftige Paul hebt die Mutter in die Kutsche, der Vater setzt sich auf den Bock, die Buben traben nebenher – das ist sicher ein köstlicher Anblick für die Dorfbewohner gewesen! – Pauls Sangesfreudigkeit und seine gute Stimme ist ein Erbteil seiner Mutter. Unvergessen in ihren Gemeinden ist die gelähmte Pfarrfrau, am Fenster sitzend, mit dem freundlichen Gruß und dem frohen, getrosten Gesang.

Im Sommer 1914 erlag Pauls Mutter ihrem Leiden. Auf dem Grabstein ist zu lesen: »Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet«7.

Der 1918 aus dem Krieg heimgekehrte Paul empfindet ihren Verlust noch schwer: »Seit 1914 wieder die erste Weihnacht, die zweite ohne Mutter zu Hause. Es ist einfacher geworden, stiller, nicht schöner, das warme Gefühl, das sonst die Mutter, die Frau mit dem liebenden Herzen, hereingebracht hat, fehlt.«

Von seiner Frau Elisabeth, geb. Schnorr, Pauls Mutter, konnte G. A. Schneider gelegentlich sagen, sie sei »flott« gewesen. Er meinte damit wohl: Sie war aufgeschlossen und vorwiegend fröhlich. Vielleicht meinte er mit dieser Bezeichnung auch ihren für die damalige Zeit ungewöhnlich kurzen Haarschnitt. Diesen hatte sich Elisabeth zugelegt, da sie wegen ihrer Gicht sich nicht selbst kämmen konnte und diese Mühe nicht anderen Leuten zumuten wollte. Die trotz ihrer zunehmenden Körperbehinderung fromm-fröhliche Frau, die gern die geistlichen Volkslieder aus dem 19. Jahrhundert sang, die sie im Waisenhaus gelernt hatte, muss auf die Gemeinde eine bleibende wohltuende Ausstrahlung gehabt haben. Noch in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts traf ich (P. D.) in Hochelheim alte Leute, die mir sagten, sie hätten als Kinder ihre Wege gern so eingerichtet, dass sie an dem Wohnstubenfenster des Pfarrhauses vorbeikamen. Es sei so schön gewesen, mit der Frau Pfarrer zu reden. Sie hätte ihnen gutgetan.

Aber da war ja noch das gute Sophiechen, dem Paul so sehr zugetan war! Sophie Helmes aus Pferdsfeld war seit den ersten Ehejahren der Eltern die vorbildlich treue Pfarrmagd. Nach Kräften versorgte sie ihre Pfarrfamilie auch später im frauenlosen Haushalt. In der Kriegs- und der Nachkriegszeit bewirtschaftete sie umsichtig Garten und Pfarrland, Hühner-, Schweine- und Kuhstall mit eingeschlossen! Oft und gern half Paul ihr dabei. – Noch als Rentnerin hatte Sophie ihren Platz am Tisch unserer jungen Familie. Dieser Bindung und Verpflichtung setzte die Zerstörung unseres Elberfelder Hauses im Zweiten Weltkrieg 1943 ein Ende. Von da ab wohnte sie wieder in ihrem Heimatdorf; dort starb sie 92-jährig.

[Zum Inhaltsverzeichnis]

Schule, Krieg und Studium

»Geh deinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung! Nur lass mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir nicht verzweifeln! Lass mich an dir nicht verzweifeln, wenn selbst deine Schritte mir scheinen sollten, zurückzugehen!«

Gotthold Ephraim Lessing: Die Erziehung des Menschengeschlechtes, 1780 Zitat aus Paul Schneiders Tagebuch

Von seinem Vater wurde Paul auf den Besuch des humanistischen Gymnasiums in Bad Kreuznach vorbereitet. In einer Pension mit anderen Jungen untergebracht, lebte man zum Samstag hin, der einen wieder in die dörfliche Freiheit und Geborgenheit des Elternhauses zurückbrachte. Um der Mutter in einem milderen Klima Linderung zu verschaffen, ließ Vater Schneider sich im Jahre 1910 nach Hochelheim, Kreis Wetzlar, versetzen. Nun war das humanistische Gymnasium8 in Gießen Pauls Bildungsstätte. Der Schulweg dorthin, teils mit dem Rad, teils mit der Bahn, entbehrte nicht der Spannungen und Abenteuer. Des Dorfes Norm war: »Wenn Pärners (Pfarrers) Paul fortfährt, reicht’s sonst niemand mehr.« Wie sehr der ihm vom Vater zur Konfirmation gegebene Denkspruch ein Leitwort fürs Leben war, erkannten wir erschüttert nach Pauls Sterben: »Christus spricht: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme« (Johannes 18,37).

Ja, in der Tat, der König der Wahrheit allein hat den Träumer und nach Selbsterlösung Suchenden, den um das soziale Problem Ringenden, nach der rechten Stellung zur Körperkultur und Lebensreform Fragenden in das Licht des Wortes Gottes und in die Freiheit der Kinder Gottes geführt. Es war ein langer, oft banger Weg für ihn und die, die ihn liebten, aber er führte dahin, dass ein Amtsbruder 1937 von ihm sagte: »Paul Schneider hat ein selten feines und waches Gewissen. Sein unbestechlicher Wahrhaftigkeitssinn ließ auch nicht die kleinste Krummheit und Schiefheit des Weges zu«, er führte dahin, dass er mitten in der Bedrängnis des Kirchenkampfes fröhlich ausrufen konnte: »Es ist eine Lust zu leben!«, dass er strahlend vom Predigtdienst heimkehrte: »Diese Predigt durfte ich noch einmal halten«, und dass er gewürdigt wurde, der »Prediger von Buchenwald« zu werden.

Um sich als Kriegsfreiwilliger melden zu können, machte Paul schon 1915 als Unterprimaner9 sein Notabitur10.

Von diesem Notabitur des »Großherzoglichen Gymnasiums zu Gießen« haben wir aus dem Schularchiv– dank der Recherche der Abiturientin Jana Braun– sein Abiturzeugnis vom 29. Juni 1915. P. S. wird bestätigt, dass er die Anstalt seit Ostern 1910 von der Klasse Untertertia an besucht und ein halbes Jahr in der Oberprima verbracht habe. Er beabsichtige, sich dem Studium der »Heilkunde« zu widmen. Folgende Noten wurden ihm erteilt: Betragen: gut; Aufmerksamkeit: im Ganzen gut; Deutsch und Englisch: gut; Griechisch, Geschichte, Geografie, Mathematik und Naturkunde: im Ganzen gut; Latein: Genügend. Ebenso auch im Fach Religion: Genügend(!). Am 2. Mai 1919, also nach dem Krieg, wurde auf dem Abiturzeugnis noch nachgetragen, dass er die Ergänzungsprüfung im Hebräischen mit der Note »gut« abgelegt habe. Offenbar hat es allen Beteiligten mit dem Notabitur pressiert. Schriftliche Klausuren fanden nicht statt. Bei P. S. verzichtete die Prüfungskommission sogar auf eine mündliche Prüfung. Aus P. S.s Noten kann man folgern: Er war ein ordentlicher Schüler, oberer Durchschnitt.

Paul wurde Dragoner11 in Hofgeismar. Als Berufsziel gab er damals Medizin an. Sich fürs Vaterland tapfer einzusetzen war ihm gemäß. An der Ostfront verwundet (Bauchsteckschuß), mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, kam er 1916 zur Fußartillerie, und von da ab bis 1918 machte er die Kämpfe vor Verdun, in der Champagne und in Flandern mit. Als Leutnant ritt er ein Pferd, seine Liesel, mit dem er sich besonders verbunden fühlte. Aus den Gefahren der Etappe wurde er wie träumend herausgeführt:

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!