Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tyrolia

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Dem hl. Jakobus verdanke er sein Leben, schreibt Pfarrer Christoph Guntzinger 1655 in seinem Buch Peregrinatio Compostellana: Im Alter von 6 Jahren sei er mit starkem Fieber darniedergelegen, aber als er Wasser aus der Muschel eines Jakobspilgers getrunken habe, seien Fieber und Krankheit augenblicklich geschwunden. Erwachsen geworden, macht er sich schließlich auf die lange Reise von Wiener Neustadt nach Santiago, um das einst von seiner Mutter für ihn abgelegte Gelübde zu vollziehen und dem hl. Jakobus, dem von Gott gesandten Bewahrer meines Lebens, meine Aufwartung zu machen. In der Kutsche und im Sattel, per Schiff und - eher selten - zu Fuß ist Guntzinger unterwegs. Er reist zunächst über die Steiermark, Kärnten und Friaul zum Grab des hl. Antonius nach Padua, weiter über Mailand nach Genua und von dort mit dem Schiff über das Mittelmeer bis nach Xàbia südlich von Valencia. Weiter gehts über Alicante, Murcia, Madrid und Valladolid nach Nordwesten, um bei Astorga auf den heute klassischen Camino frances zu gelangen. Am 20. Juli trifft Guntzinger in Santiago ein, 3 Monate und 3 Wochen nach seinem Aufbruch. Unterwegs lässt Pfarrer Guntzinger keinen Wallfahrtsort aus und nimmt für den Segen berühmter Reliquien größere Umwege auf sich, etwa um das heilige Kreuz von Caravaca zu besuchen. Nach dem Besuch von Finisterre reist Guntzinger auf dem Landweg zurück in seine Heimat, über Oviedo, Burgos, San Sebastian, Toulouse, Lyon, Genf und München und erreicht nach insgesamt 11 Monaten wieder Wiener Neustadt. Der österreichische Jakobswegforscher Peter Lindenthal hat Guntzigners Buch in heutiges Deutsch gebracht und hat seinen Pilgerweg nachvollzogen. Dabei hat er Regionen und Landschaften abseits der touristischen Routen entdeckt, auch abseits der heutigen Jakobswege. Das reich bebilderte Buch ist somit eine Reise in die Vergangenheit, aber ebenso eine Reise auf einsamen Wegen in ursprüngliche Orte und Gegenden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Lindenthal

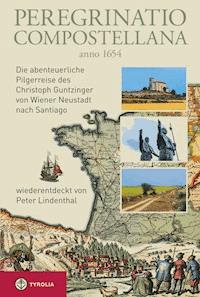

PEREGRINATIOCOMPOSTELLANAanno 1654

Die abenteuerliche Pilgerreisedes Christoph Guntzingervon Wiener Neustadt nach Santiago,wiederentdeckt vonPeter Lindenthal

Mitglied der Verlagsgruppe „engagement“

Bibliografische Information Der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2014 Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck

Umschlaggestaltung und Layout: Tyrolia-Verlag, Innsbruck

Fotos: Peter Lindenthal

Lektorat: Mag. Silvia Greber

Karten: KGS Kartographie und Grafik Schlaich, Geislingen

Lithografie: AS-Design, Imst

Druck und Bindung: Gorenjski-Tisk, Kranj (Slowenien)

ISBN 978-3-7022-3303-7 (gedrucktes Buch)

ISBN 978-3-7022-3313-6 (E-Book)

E-Mail: [email protected]

Internet: www.tyrolia-verlag.at

INHALTSVERZEICHNIS

Über das Pilgern

Pilgern, Reisen und Wallfahren im 17. Jahrhundert

Das Projekt Guntzinger

Christoph Guntzingers Pilgerreise nach Santiago de Compostela im Jahre 1654/55

Verzeichnis der Hinreise von Wiener Neustadt in Österreich nach St. Jakob im spanischen Land Galicien

Erster Abschnitt: Österreich

Zweiter Abschnitt: Italien

Dritter Abschnitt: Spanien

Verzeichnis der Rückreise von St. Jakob

Erster Abschnitt: Spanien

Zweiter Abschnitt: Frankreich

Dritter Abschnitt: Schweiz

Vierter Abschnitt: Deutschland

Fünfter Abschnitt: Österreich

Schlusswort

Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und zu heilen. Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute in einer Stadt nicht aufnehmen wollen, dann geht weg und schüttelt den Staub von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie.

Lukasevangelium 9,2–5

ÜBER DAS PILGERN

GEDANKEN ZU EINER MODEERSCHEINUNG

Pilgern ist mit großer Wahrscheinlichkeit das zur Zeit am inflationärsten verwendete Wort. Ganz abgesehen davon, dass die Menschen ins Fußballstadion, ins Einkaufszentrum, ins Konzert eines Superstars etc. „pilgern“, pilgert man jetzt sogar „wirklich“, und zwar hauptsächlich nach Santiago de Compostela. (Heute ist man fast schon out, wenn man NICHT den Jakobsweg „gemacht“ hat.)

Aber was ist eigentlich das Pilgern? Sind alle, die jetzt in Massen den Jakobsweg bevölkern, wirklich Pilger? Die meisten sagen ja. Denn sobald sich jemand selbst als Pilger bezeichnet, ist er oder sie es auch. Niemand hat das Recht oder die Macht, den Begriff „pilgern“ für alle allgemeingültig und verbindlich zu definieren, das macht jeder selbst. Für mich ist die Eigendefinition als einziges Kriterium zu einfach, zu oberflächlich, zu beliebig. Alleine wenn man das Wort „peregrinus“ – davon leitet sich der Begriff Pilger ab – näher betrachtet, sieht man, dass „pilgern“ doch viel, viel mehr ist.

Im Wort, lateinisch für „der Fremde“, sind die Worte „per“ und „ager“ verborgen. „Ager“ wird mit Acker bzw. Scholle übersetzt, bis vor kurzem auch im Deutschen ein Synonym für „Heimat“. Es stammt aus einer Zeit, als unsere Gesellschaft noch vorwiegend bäuerlich war. Der Fremde, der „peregrinus“, ist also jener, der die Sicherheit und Geborgenheit seiner Heimat aus welchen Gründen immer hinter sich lässt.

Zu Zeiten des Römischen Imperiums bedeutete dies, das Gebiet zu verlassen, in dem man alle Rechte eines römischen Bürgers genoss. Man wurde zum Fremden, dessen Überleben vom guten Willen, von der Gnade, von der Gastfreundschaft derjenigen abhing, denen der „peregrinus“ auf seiner Reise begegnete. Richtet man nun den Blick auf den Begriff im christlich-religiösen Zusammenhang, auf die ersten Pilger des Christentums – das waren Jesus selbst, seine Jünger (siehe Lukas 9,2–5) und, für uns Europäer besonders interessant, die irischen Wandermönche des frühen Mittelalters –, stoßen wir wieder auf den „Fremden“, diesmal in einem spirituellen, religiösen Kontext.

Die Iren kannten drei Arten des Martyriums, das rote, das weiße und das grüne. Das rote bedeutet, man gibt sein Leben für seinen Glauben. Das weiße Martyrium bedeutet, dass man zum Einsiedler wird, um in der Einsamkeit und Askese Gott näher zu kommen. Das grüne Martyrium bedeutet, dass man, mit dem gleichen Ziel, seine geliebte Heimat, die grüne Insel, verlässt, zum „peregrinus“ wird. Der „peregrinus“ im christlichen Sinne ist also jemand, der aus Gründen des Glaubens freiwillig DIE MÜHSAL DES FREMDSEINS auf sich nimmt.

Die Übersetzung dieses Fremdseins ins 21. Jahrhundert ergibt eine zeitgemäße Definition für das Pilgern. Für mich sind es folgende Aspekte, wo ich „fremd“ werden kann:

Fremd in einer Welt der Beschleunigung und der Geschwindigkeit

Ich gehe konsequent zu Fuß, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. In bestimmten Situationen ist ein Bus/Taxi/Autostopp natürlich gut, hilfreich und sicherlich nicht weniger „unpilgerlich“. Aber ich steige nicht bei der ersten Schwierigkeit, Müdigkeit in den nächsten Bus, ich plane vor allem die Benützung von motorischen Untersätzen nicht von vornherein in meine Pilgerreise ein. Jakobsweg per Fahrrad? Ist sicher eine schöne Tour, interessant und gesund, aber für einen Pilger bin ich zu schnell unterwegs. Bei vielen Naturvölkern gilt die Regel: Die Seele des Menschen kann sich maximal in Gehgeschwindigkeit (= 4 km/h) fortbewegen. Sind wir schneller unterwegs, bleibt unsere Seele verloren zurück …

Fremd in einer vom Überfluss geprägten Welt

Ich trage alles, was ich brauche, selbst auf meinem Rücken. Das zwingt mich zur – materiellen – Reduktion und hilft mir beim Erlernen des Unterschiedes zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem. Mit einem – immer beliebteren – Begleitfahrzeug, das das Gepäck transportiert und mich aufklaubt, wenn ich nicht mehr kann oder will, mache ich eine schöne Reise, aber bin kein Pilger.

Fremd in einer Welt des Luxus, der Übersättigung, der Bequemlichkeit

Ich akzeptiere auch karge, primitive, manchmal auch nicht besonders saubere Schlaflager, ich muss nicht jede Nacht im Hotel verbringen. Hin und wieder, als Belohnung, zu besonderen Anlässen, warum nicht? Und es ist nicht nur für die körperliche Hygiene gut.

Fremd in einer Welt des Sicherheitsdenkens, der Vollkaskomentalität

Ich lasse mich ein auf Neues, Unbekanntes, erwarte mir keine perfekte Wegmarkierung, bin bereit, immer wieder vorkommendes „In-die-Irre-Gehen“ als Teil des Pilgerns (wie auch des Lebens) zu akzeptieren, den Weg zu suchen, Fremde (!) zu fragen, um etwas zu bitten. Um ein Glas Wasser, um eine Wegauskunft, vielleicht sogar um einen Schlafplatz …

Und noch ein Fremdsein fällt mir ein:

Fremd in einer Zeit, in der die Unverbindlichkeit und die Beliebigkeit immer mehr zur Norm werden

Ich stecke mir ein Ziel, dessen Erreichung mir so wichtig ist, dass es mich die mit absoluter Sicherheit über mich hereinbrechenden Krisensituationen überwinden lässt und ich nicht gleich bei den ersten Hindernissen aufgebe. Und das weit genug entfernt ist, dass ich zu Fuß mindestens zwei Wochen unterwegs bin.

„Der Tourist fordert, der Pilger nimmt dankbar an.“

Je mehr es mir gelingt, diese Aspekte auf meiner Pilgerreise zu berücksichtigen, desto mehr habe ich auch von ihr und desto höher sind die Chancen, dass diese im Laufe der Zeit nicht zu einer schönen Erinnerung an einen exotischen Urlaub verblasst, mit schönen Photos und neuen Freunden. Und umso mehr gelingt es mir, frei zu werden, zum Wesentlichen vorzudringen, zu mir selbst und auch zu Gott. Und nur darum geht es beim Pilgern.

Auf dem Jakobsweg mit dem Auto unterwegs zu sein, mit einem Begleitfahrzeug, mit dem Mountainbike, mit dem Smartphone oder iPod am Ohr, mit der Hotelreservierung (incl. Halbpension) in der Tasche, im Laufschritt, nur mit Trinkflasche und Kreditkarte etc. ist sicher gesund, eine schöne Tour, eine tolle Reise. Und es soll um Himmels willen niemandem verboten werden. Aber man sollte es nicht mit „pilgern“ verwechseln!

All jenen, für die aus den verschiedensten Gründen eine Pilgerreise in diesem Sinne nicht möglich ist – Gesundheit, Alter usw. –, bleibt immer noch das „weiße“ Martyrium, das – ins 21. Jahrhundert übersetzt – für mich z. B. mehrwöchige Exerzitien sind. Ein vollwertiger „Ersatz“ für eine Pilgerreise, von gleichem spirituellem Wert und mit Sicherheit über das „Pilgern light“ zu stellen (Begleitfahrzeug, Hotel …).

Abschließend noch ein Gedanke zum Unterschied zwischen „Pilgern“ und „Wallfahren“.

Im Mittelalter bedeuteten beide dasselbe, heute würde ich sagen, dass Wallfahren meistens in einer größeren Gruppe stattfindet und die Anwesenheit und das Gebet am Wallfahrtsort wichtiger sind als die Art und Weise, wie ich hingelange. Während das Pilgern alleine mir die intensivsten Erfahrungen ermöglicht und der Weg zum Zielort – zu Fuß! – fast wichtiger ist als die Anwesenheit dort, ebenso wie auch die Dauer meiner Reise (unter zwei Wochen lieber nicht) zu Fuß eine wichtige Rolle spielt. Mindestens zwei Wochen deshalb, weil die Seele nach meiner Erfahrung diese Zeit braucht, um mich einzuholen, und so Körper und Seele in Einklang kommen kann.

Ich widme dieses Buch dem Projekt Europa und allen, die daran mitwirken. Mein Dank geht an Ursula, sie weiß schon wofür, und an meine Lektorin Silvia, die ihren vollen Terminkalender für dieses Projekt freischaufelte.

Peter Lindenthal

PILGERN, REISEN UND WALLFAHREN IM 17. JAHRHUNDERT

1654, fünfeinhalb Jahre nach dem Westfälischen Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) beendet hat, bereist Christoph Guntzinger ein Europa, in dem zwar wieder eine neue Ordnung (und so etwas wie Frieden) herrscht, wo aber die durch den blutigen Krieg zwischen Protestanten und Katholiken aufgerissenen Wunden noch lange nicht verheilt sind.

– Die katholische Kirche und der Habsburgerkaiser haben Macht eingebüßt, die deutschen Fürsten hingegen dazugewonnen (so bestimmen diese weiterhin die Religion ihrer Untertanen).

– Die Schweiz und die Republik der Vereinigten Niederlande scheiden aus dem deutschen Reichsverband aus. Die Niederlande werden zur führenden Handelsmacht, sie beherrschen zwei Drittel des Welthandels.

– Frankreich verzeichnet einen deutlichen Territorialgewinn (für Österreich schmerzlich vor allem die habsburgischen Gebiete des Elsass) und wird zur dominierenden Macht in Mitteleuropa (Stärkung des Absolutismus und damit der Stellung von Ludwig XIV.).

Guntzinger kommt auf seiner Rückreise durch vom Krieg schwer betroffene Regionen (Schweiz, Allgäu, Bayern …) und mehr als deutlich lässt er uns wissen, auf welcher Seite er als katholischer Priester steht. Dies uns vor Augen zu halten hilft uns vielleicht, nicht allzu streng über seine Weltsicht zu urteilen, sondern seine Wahrnehmungen als wertvollen, weil unmittelbaren, subjektiven und ehrlichen Kommentar zur Realität Europas im 17. Jahrhundert zu sehen.

Interessant, ja faszinierend ist sein aus heutiger Sicht enger Blick, den er auf Spanien wirft. Die historische Tatsache der Reconquista, des Kampfes gegen die arabische Besetzung der Iberischen Halbinsel, der ja doch fast acht Jahrhunderte dauerte und Spanien eigentlich bis heute prägt, wird praktisch verschwiegen. Zu seiner Zeit, 162 Jahre nach dem Fall Granadas (1492), war ja die arabisch-muslimische Kultur in Spanien mit Sicherheit noch sehr präsent, wenn wir bedenken, dass gerade 45 Jahre vor seiner Reise, also 1609, vor allem im Süden und Südosten Spaniens die gewaltsame Deportation von einigen Hundertausend Muslimen nach Nordafrika stattfand (übrigens ein gewaltiger Aderlass für die spanische Wirtschaft).

Titelblatt des 1655 erschienenen Pilgerbuches von Christoph Guntzinger

Was die Situation der Juden in Spanien betrifft, so werden sie nicht einmal erwähnt. Interessant, dass gerade im Jahr seiner Reise, 1654, die ersten spanischen jüdischen Flüchtlinge (Sepharden) in Neu-Amsterdam (dem heutigen New York) eintrafen.

Aber urteilen wir nicht zu hart über den österreichischen Prälaten, ein von seiner Zeit tief geprägtes Kind. Vielleicht lässt der Kommentar eines spanischen Zeitgenossen von Guntzinger über das Reisen im 17. Jahrhundert Verständnis oder gar (Hoch-)Achtung für ihn aufkommen …

Der spanische Klosterbruder Fray Martin Sarmiento schrieb im Jahr 1689 über das Reisen:

„… Montes, cuestas, precipicios, barrancas, pantanos, torrentes falsos vados falaces, puentes peligrosos, barras rotaso mal seguras, despoblados de todo viviente y vegetable, sin poderse guarecer, ni del sol, ni de las tempestades, ni de la lluvia, incertitumbre de los caminos en las encrucijadas, de las distancias de los lugares, y de sus nombres, del rumbo, de la hore, etc …

Aún falta más: fieras, salteadores, gitanos, ladrones, rateros avencinados, conocidos y tolerados, mesoneros, venteros, que son de la misma clase, escasez o falta de alimentos para las caballerias y personas, y la tirania de los precios, cuando los hay, y esos muy malos, falta de camas, y cuando las hay, ó siempre muy indignas, ó tal vez apestadas, y que siempre se han de pagar por buenas; falta de establo, … falta de oportunidad para oir Misa, falta de alimentos para hacer prevención, falta de herrador y albeitar.“

„… Gebirge, steile Hänge, Abgründe, Schluchten, Sümpfe, verräterische Wildbäche, trügerische Furten, gefährliche Brücken, kaputte oder unsichere Boote, menschenleere Landschaften ohne Vegetation, wo es keinen Schutz gibt, weder vor der Sonne, noch vor dem Unwetter, noch vor dem Regen, Ungewissheit des Weges an den Weggabelungen, der Entfernungen der Orte und ihrer Namen, der Richtung, der Zeit, etc. …

Aber das ist noch nicht alles: wilde Tiere, Straßenräuber, Zigeuner, Gauner und Diebe aus der Gegend, bekannt und toleriert, Wirte und Herbergsleute von der gleichen Sorte, Knappheit oder gänzliches Fehlen von Nahrungsmitteln für Reittiere und Personen, und die Tyrannei der Preise, wenn es doch welche gibt, und dann von schlechter Qualität; keine Betten, und wenn es doch welche gibt, entweder immer unwürdig, oder vielleicht stinkend, für die man aber immer bezahlen muss, als wären sie von guter Qualität; keine Ställe, keine Möglichkeit, zur Messe zu gehen, keine Lebensmittel zum Mitnehmen als Vorsorge, kein Hufschmied und kein Tierarzt.“

DAS PROJEKT GUNTZINGER

Auf die Pilgerreise von Christoph Guntzinger bin ich durch den Verlagsleiter der Tyrolia gestoßen, der mich auf einen Artikel aufmerksam machte, in dem von seinem Pilgerbericht, erschienen 1655, die Rede ist. Von den drei noch in Österreich existierenden Exemplaren befindet sich eines in der Nationalbibliothek, von dem ich mir bei der nächsten Gelegenheit eine komplette Photokopie machte. Zwei Dinge waren mir nach der ersten oberflächlichen Durchsicht sofort klar: Vor mir lag ein Bericht von unschätzbarem historischen Wert – und ich musste Guntzingers Reise unbedingt nachmachen! Bei der Rekonstruktion seiner Reiseroute wurde aber auch gleich klar, dass er zu über 80 Prozent das zu seiner Zeit vorhandene Straßennetz und nicht die klassischen Pilgerwege benützt hatte und großteils zu Pferd oder mit anderen Transportmitteln unterwegs war, nicht zu Fuß. (Sonst hätte er die Strecke von über 6000 Kilometern niemals in elf Monaten schaffen können.)

Er „hantelte“ sich sozusagen von Ortschaft zu Ortschaft vorwärts, indem er sich in den größeren Ortschaften nach Möglichkeiten erkundigte, sich einer Gruppe anzuschließen, mit der er dann die nächste Stadt erreichte. Reittier und Führer wurden bezahlt, oft waren auch Unterkunft und Verpflegung sowie etwaige Wegzölle schon im Preis inbegriffen. Offensichtlich war dies die damals übliche Art zu reisen. Er erwähnt übrigens äußerst selten explizit, wie er unterwegs war. Was er sehr wohl durchblicken lässt, ist die Tatsache, dass er einen Reiseführer benützt, zumindest für den spanischen Teil seiner Reise. Es ist der Führer „Itinerarium Hispaniae: oder Raiss-Beschreibung durch die Königreiche Hispanien und Portugal“ von Martin Zeiller (geb. am 17. April 1589 in der Steiermark, gest. am 6. Oktober 1661 in Ulm). Der Autor zahlreicher Werke war Historiker, Jurist – und Protestant (!!!). Die Gegenreform vertrieb ihn von Linz nach Ulm, wo er hochangesehen starb. Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass der glühende Katholik Guntzinger den Reiseführer eines „Ketzers“ benützte ...

Nachdem das Straßennetz seiner Zeit praktisch zur Gänze heute noch besteht, natürlich mit den Veränderungen, die der technische Fortschritt v. a. des 20. Jahrhunderts mit sich brachte (Verbreiterung, Begradigung, Asphaltierung), ist meine Wahl des Fortbewegungsmittels für mein Vorhaben doppelt begründet: Meine Reise ist keine Pilger-, sondern eine Forschungsreise, ich benütze also das heute auf Straßen übliche Fortbewegungsmittel, den PKW, und gehe nur dort zu Fuß, wo es immer noch möglich ist. Dafür nehme ich mir die Zeit, alle Orte, die in seinem Bericht erwähnt werden, genauer anzusehen und alles, was mir wissens- und berichtenswert erscheint, aufzuzeichnen, ergänzend zu Guntzingers Text.

2005 habe ich begonnen, 2010 war die letzte Etappe im „Kasten“. Ich legte etwa 20.000 Kilometer im Auto zurück und machte 1000 Photos. Zu Fuß war ich in Galicien, Asturien, Kantabrien und Gipuzkoa (die baskische Provinz mit der Hauptstadt San Sebastián) unterwegs, in Frankreich in den Landes und von Auch nach Toulouse (beides Südwestfrankreich) sowie kleinere Abschnitte zwischen Lyon und Genf.

In Österreich ging ich natürlich auf dem Winterweg von Mariazell nach Wiener Neustadt, immer noch als „Mariazeller Weg“ ausgeschildert, unverändert schön seit Guntzingers Zeit. Der Rest der gigantischen Reiseroute sind Straßen, manchmal sogar hochfrequentierte Fernverkehrsstraßen. Den Spuren des Prälaten zu folgen hat mich tief in Europa und seine Geschichte eintauchen und wunderbare Menschen, Landschaften, Dörfer und Städte entdecken lassen. Auch ein Blick auf die damaligen Lebens- und Reisebedingungen war mir vergönnt. Dieser Blick hat mir gezeigt, wie weit und wie tief unsere europäischen Wurzeln zurückreichen und wie glücklich wir uns schätzen können, heute am „Projekt Europa“ teilhaben zu dürfen.

Über den Menschen Guntzinger erfahren wir wenig, über seine Biographie weiß man nicht viel: Er wurde 1614 im Innviertel, nördlich von Salzburg, geboren und besuchte ab 1629 das Gymnasium in Graz, wo er auch Philosophie studierte. 1634 schloss er sein Studium mit dem Magistertitel ab. Sowohl Gymnasium als auch Universität wurden von Jesuiten geleitet, deshalb ist zu vermuten, dass er noch während des Studiums eine Priesterausbildung begann, weil er diese schon 1637 erfolgreich beendete. 1651, also mit 37 Jahren, wurde er Domherr (deshalb der Titel Prälat) in der Domkirche Wiener Neustadt – eine Stelle, die er, nur unterbrochen durch seine Pilgerreise, bis zu seinem Tod im Jahr 1673 innehaben sollte. Seine Pilgerreise begann Anfang März 1654 (er war also 40 Jahre alt) und endete am 24. Jänner 1655, nach 330 Tagen.

Da Guntzinger als Kind der Gegenreformation ein großer Marienverehrer war, war seine Reise gleichzeitig eine willkommene Gelegenheit, die wichtigsten Marienwallfahrtsorte Mitteleuropas zu besuchen. Dafür nahm er auch große Umwege auf sich.

Die Daten über Christoph Guntzinger entnahm ich dem Artikel „Zur Spiritualität im 17. Jahrhundert: Christoph Guntzingers Pilgerbericht nach Santiago de Compostela aus dem Jahr 1655“ von Gottfried Wendling.

Ich habe Guntzingers Text aus dem Deutschen des 17. Jahrhunderts nur so weit ins Deutsch des 21. Jahrhunderts übersetzt, als es für dessen Verständnis nötig war. Sein Stil und seine Ausdrucksweise wurden aber zum Zweck einer möglichst großen Authentizität nicht verändert, ebenso bestimmte Ausdrücke belassen, auch wenn sie heute nicht mehr gebräuchlich sind. Meine Erklärungen zu diesen Begriffen sind als Anmerkung in Klammer gesetzt.

CHRISTOPH GUNTZINGERS PILGERREISE NACH SANTIAGO DE COMPOSTELA IM JAHRE 1654/55

Gottliebender Leser!

Wer meine nach Santiago unternommene Pilgerfahrt auf die von mir begangenen Sünden zurückführt, mutmaßt nicht ganz falsch. Es gab aber noch weitere Gründe dafür, die ich kurz darlegen möchte: Meine liebe Mutter (deren Seele Gott in Gnaden aufnehmen möge) bekam irgendwann von einem Jakobspilger eine Muschel. Ich war damals ein etwa sechs Jahre alter Knabe und lag mit starkem Fieber krank darnieder. Da alle natürlichen Heilmittel nichts fruchteten, gab sie mir aus der Muschelschale reines Brunnenwasser zu trinken. Und ich sage die Wahrheit: In diesem Augenblick schwanden alles Fieber und Krankheit. Damals konnte ich dies nicht zur Gänze verstehen, doch heute bin ich 40 und das Ereignis ist so frisch in meiner Erinnerung, als hätte es sich erst vor einem Jahr zugetragen. Schon seit meinem 18. Lebensjahr trage ich den starken Wunsch in mir, mich wenigstens einmal in meinem Leben in Santiago einzustellen und dem heiligen Jakobus, dem von Gott gesandten Bewahrer meines Lebens, meine Aufwartung zu machen.

Nach meiner Rückkehr (an die kaum jemand glaubte) befinde ich mich, wie auch jeder, der mich kennt, bestätigt, in einer besseren körperlichen Verfassung als jemals zuvor. Gott sei Ehr und Dank.

Weiters kann ich berichten, dass jedes Jahr, an dem der 25. Juli auf einen Sonntag fällt, in Compostela als Jubeljahr gefeiert wird, wie es in Rom alle 25 Jahre der Fall ist. Dass ich mein kompostelanisches Reisebüchlein, ein gar gering zu achtendes Werk, dank seinen bischöflichen Hochwürden und Gnaden zu Neustadt in Österreich mich untertänigst zu schreiben anschicke, hat nicht zum Grund, dass ich mir einbilde, ihm damit nützlich zu sein. Ich will einfach dankbaren Herzens von dieser wirklich vollzogenen Reise gehorsame Rechenschaft leisten.

So wie ich mich manchmal der lateinischen Sprache bediene, so sind auch die Namen der Städte und aller Orte in Italien, Hispanien und Frankreich in lateinischen und nicht in deutschen Buchstaben verzeichnet. Sollte also manch einer nicht nur in Deutschland, sondern auch in Galicien zu pilgern gedenken, so hoffe ich, dass ihm dieser aus liebendem Herzen kommende Bericht von Nutzen sein möge. Diesem in brüderlicher Liebe ergeben, den Heiligen Gottes aber und zuallererst seiner höchsten Majestät höchste Ehre schuldend, habe ich es gewagt, ihn treuen Herzens in Druck zu geben. In der tröstenden Hoffnung, der gutherzige Leser werde es wohlmeinend aufnehmen und an den heiligen Pilgerstätten, die er aufsucht, meiner gedenken.

Ich hoffe auch, er möge sich mit dem im Bericht enthaltenen Verzeichnis zufriedengeben und sich keine förmliche Beschreibung der Länder, Städte, politischen Gubernamenten (Anm.: Regierungen) und dergleichen mehr erwarten. Und auch keine Kuriositäten (Anm.: Besonderheiten), die einem Wallfahrer nit auffallen, noch weniger, wenn er die Reise in einem Dreivierteljahr absolviert. Dir befehle ich mich, mein Leser, auf dass du mich Gott befehlen wollest.

VERZEICHNIS DER HINREISE VON WIENER NEUSTADT IN ÖSTERREICH NACH ST. JAKOB IM SPANISCHEN LAND GALICIEN

Legende der Zeichen und Bedeutung der Buchstaben:

Guntzingers Text kommt gleich nach den Ortsnamen und ist eingerückt, mein Text kommt nachher und hat ein anderes Schriftbild.

ERSTER ABSCHNITT: ÖSTERREICH

AUFBRUCH AM 1. MÄRZ VON WIENER NEUSTADT

NEUKIRCHEN, 2 I

manche nennens Neunkirchen

GLOGGNITZ, 1 I

SCHOTTWIEN, 1 I

von da über den Semmering, wo die Grenze zwischen Österreich und der Steiermark verläuft.

Gleich am Beginn seines Berichts fällt mir auf, dass sich Guntzinger mit der Aufzählung der Orte begnügt, durch die er kommt. Das ist verständlich, da er ja wirklich nur auf der Durchreise war und wohl kaum die Zeit oder die Möglichkeit hatte, zu weiterführenden und interessanten Informationen zu gelangen. Andererseits stellt sich mir die Frage, ob dies überhaupt in seiner Absicht lag. Heute gehören derartige Informationen zu einem guten Reisebericht, aber vielleicht genügte es zumindest Guntzinger, den Schwerpunkt seines Berichts auf die Beschreibung seiner Reiseroute im engeren Sinne zu legen und, wenn überhaupt, nur Informationen vor allem praktischer oder religiöser Natur zu liefern.

Der Dom von Wiener Neustadt

Die Jakobskirche von Krieglach

Ich habe jedenfalls mehr Zeit als der Prälat. Erstens bin ich schneller unterwegs und zweitens möchte ich meine Spurensuche auf mehrere Jahre verteilen. So werde ich in der Lage sein, mir wichtig und interessant erscheinende Hintergrundinformationen zu recherchieren. Und dadurch gelingt es mir vielleicht sogar, andere dazu zu „verführen“, diese faszinierende Reise, oder Teile davon, auf den Spuren des oberösterreichischen Prälaten zu unternehmen ...

Spital am Semmering

SPITAL AM SEMMERING, 1 l

Schon der Name verrät es: Der Ort entwickelte sich um ein Hospiz, das der steirische Markgraf Ottokar III. 1160 für Reisende und Pilger (damals meist synonym), die den Semmering überquerten, gründete. Die zum Hospiz gehörende Kirche, ursprünglich ein romanischer Bau, wurde 1163 zur Pfarrkirche geweiht. Sie erfuhr im Laufe der Zeit mehrere bauliche Veränderungen (die letzte war die Umgestaltung der Fassade zu Beginn des 20. Jh.) und wurde 1331 dem Zisterzienserkloster Neuberg unterstellt, zu dem sie bis zu dessen Auflösung 1786 gehörte. Die Kirche mit dem Platz rundherum hat eine besonders gute Ausstrahlung, es ist ein Platz zum Verweilen ...

Warum Guntzinger, ein glühender Marienverehrer, die Frauenbrunnkirche nicht erwähnt, die zu seiner Zeit Ziel vieler Wallfahrten war und für einige Jahrzehnte sogar Mariazell an Bedeutung überragte, ist mir ein Rätsel. Vielleicht war sie ihm auf Grund der Nähe zu seiner Wirkungsstätte Wiener Neustadt zu vertraut, vielleicht – es ist der erste Tag seiner Reise – entwickelte sich die Schwerpunktsetzung seines Berichts erst im Laufe der Zeit. Wie auch immer, im Zuge der josephinischen Reformen (1780) wurden die Wallfahrten verboten und die Frauenbrunnkirche säkularisiert. Nach und nach wurde sie abgetragen, heute steht an ihrer Stelle das Schulhaus.

MÜRZZUSCHLAG, 1 l

Da der Ort im 17. Jahrhundert vermutlich ein kleines, unbedeutendes Nest war, hat Guntzinger nichts darüber berichtet. Dies hat sich im 19. Jahrhundert gewaltig geändert. Da ist einmal der Bau der Südbahn, die den Ort zum Eisenbahnknotenpunkt machte. Er wurde 1844 mit der Strecke Mürzzuschlag–Graz begonnen, erreichte mit der Semmeringbahn 1854 nicht nur den geographischen Höhepunkt und wurde 1857 mit der Inbetriebnahme der Strecke Wien–Triest abgeschlossen. Dieser Erfolgsgeschichte ist am Bahnhof der Stadt ein ganzes Museum gewidmet.

Der große steirische Volksdichter Peter Rosegger (1843–1918) hatte sein Stammlokal in der „Alten Ratsburg“ (1382 als herzogliches Gutsamt errichtet), dem wahrscheinlich ältesten Haus der Stadt. Heute befindet sich dort das „Roseggerstüberl“, das als kleines Museum zu Ehren des Dichters eingerichtet wurde.

Schließlich erinnert das Brahms-Museum an den Komponisten, der in Mürzzuschlag die Sommer 1884 und 1885 verbrachte. Hier entstanden über dreißig Lieder und Chorwerke, vor allem aber seine vierte Sinfonie. Den in Krieglach schaffenden Rosegger besuchte Brahms von hier aus zu Fuß.

KRIEGLACH, 2 l

Die erste Jakobskirche (frühgotisch) auf Guntzingers langer Reise. Nicht jede Jakobskirche ist ein Hinweis auf eine Pilgerroute, aber die Lage dieser am Fuß des seit der Frühzeit begangenen Semmering und auch ihr Baujahr (1230), das mit dem Beginn der Blütezeit der Jakobswegtradition im Alpenraum zusammenfällt, lassen diesen Schluss zu. In der Sakristei können wir das berühmte „Weltgerichtsfresko“ (1420) bewundern. In Krieglach hielt sich Rosegger am liebsten auf, hier ist er auch begraben. Sein Geburtsort Alpl, die „Waldheimat“, liegt nur neun Kilometer entfernt.

WARTBERG

Die barocke Pfarrkirche des kleinen Dorfes hat einen äußerst seltenen Patron. Der hl. Erhart war um 700 Bischof von Regensburg, gründete in den Vogesen (Elsass) sieben Klöster, taufte die hl. Ottilie und genoss schon früh große Verehrung im Volk.

KINDBERG, 1 l

Der Marktflecken an der Mürztalstraße war seit dem Mittelalter ein bedeutendes Zentrum der steirischen Sensenerzeugung, das letzte Sensenwerk wurde erst 1925 geschlossen. Der Hauptplatz mit den reich geschmückten und bemalten Häusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert zeugt vom Reichtum des Ortes. Die frühgotische Pfarrkirche St. Peter und Paul (1223) wurde nach einem Brand im 18. Jahrhundert im barocken Stil neu gebaut.

BRUCK AN DER MUR, 3 l

Die Bedeutung des Verkehrsknotenpunktes am Zusammenfluss von Mur und Mürz geht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Doch „erst“ im 12. Jahrhundert entstand aus einem salzburgischen Gutshof und einer Ruprechtskirche die Siedlung, die sich rasch zu einer wichtigen Handelsstadt entwickelte. Im 16. Jahrhundert war Bruck Zentrum des steirischen Protestantismus, was zur Folge hatte, dass die strengen Maßnahmen der Gegenreformation die Stadt besonders hart trafen. Erst die Eröffnung der Südbahnstrecke führte zu einem neuen wirtschaftlichen Aufschwung. Unter den kirchlichen Bauten sind die Stadtpfarrkirche (romanisch-gotisch), die spätgotische St.-Georgs-Kirche (16. Jh.), die frühgotische Kirche Maria im Walde (12. Jh., Wandmalereien 13. Jh.) und die Ruprechtskirche (11. Jh., auch mit einem „Weltgerichtsfresko“ von 1420) besonders hervorzuheben. Unter den zahlreichen schönen Bürgerhäusern der Stadt ragt das von vielen als schönstes spätgotisches Bürgerhaus Österreichs bezeichnete „Kornmesserhaus“ (1499–1505) am Hauptplatz heraus.

LEOBEN, 2 l

Die heute zweitgrößte Stadt der Steiermark liegt wie eine große Wasserburg auf einer von der Mur umflossenen Landzunge. Aus der Siedlung des 12. Jahrhunderts entwickelte sich, stark gefördert durch Mauteinnahmen und Stapelgebühren für alle Eisenwaren aus Vordernberg sowie bedeutende Eisenverarbeitungsbetriebe (Hammerwerke, Waffenschmiede) vor Ort, eine reiche Stadt. Wie Bruck war Leoben im 16. Jahrhundert vorwiegend protestantisch und bekam die Gewalt der Gegenreformation bitter zu spüren. Deren wichtigster Träger war der Jesuitenorden mit einem eigenen Kolleg, der auch die neue Stadtpfarrkirche erbaute (1660–1665). Guntzinger kam also gerade zum Höhepunkt der Gegenreformation durch ein von Protestanten (für ihn, den katholischen Priester, waren sie Ketzer) stark geprägtes Gebiet. Dass ihn die Jesuiten gerade 20 Jahre vorher besonders beeinflusst hatten, steht wohl außer Frage. Vielleicht ist dies der Grund, warum er darüber kein Wort verliert, denn die Dinge waren ja wieder so, wie sie sein sollten.

Leoben, Sitz der montanistischen Hochschule, ist mit seinem historischen Stadtkern, der alten Pfarrkirche (12. Jh.), der Stiftskirche (13. Jh.) mit ihrer frühromanischen Krypta sowie der Bischofskapelle (13. Jh.) mit ihren sehenswerten Fresken auf jeden Fall einen Besuch wert – dessen Abschluss wir im Stadtteil Göss gebührend feiern können. Im ehemaligen Benediktinerinnenstift von Göss (ältestes Stift der Steiermark, gegr. 1020, aufgelöst 1782), wird heute ein köstliches Bier gebraut.

KNITTELFELD, 4 l

Von Leoben bis hierher fast ausschließlich ein grober Weg im engen Tal, bis zu dem herrlichen Schloss Kaisersberg, wo sich das Tal etwas weitet.

Der Industrieort (Zentrum der Sensenerzeugung) wurde 1224 planmäßig angelegt und erhielt schon 1302 das Stadtrecht. Die stark befestigte Stadt wehrte erfolgreich die Angriffe der Türken ab, litt aber, wie Bruck und Leoben, sehr unter der Gegenreformation. Die drei Orte waren Zentren des Protestantismus. Die Rekatholisierung wurde oft mit militärischer Gewalt erzwungen, besonders Widerspenstige wurden vertrieben. An diese Zeit erinnert die „Lutherstiege“, eine Holzstiege in der Stadtmauer. 1480 ursprünglich für die Herren von Ainbach gebaut, damit diese direkt in die Stadt gelangen konnten, half sie später den Protestanten, die Stadt heimlich zu betreten. Die spätgotische Pfarrkirche Johannes der Täufer (15. Jh.) wurde 1945 durch einen Bombenangriff fast zur Gänze zerstört, der Neuaufbau erfolgte 1956, nur der Torbogen der alten Kirche blieb erhalten.

Leoben

Frauenburg mit der Jakobskirche

PÖLS, 3 l

ziemlich feiner Weg. Auf dem Feld stand ein doppeltes, neu errichtetes Kreuz. Wer nach Judenburg will, muss sich nach Pöls links halten.

Auf den ersten Blick klein und unscheinbar, entpuppt sich Pöls als Juwel, besonders wegen seiner Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Der Ort liegt an der uralten Salzstraße von Hallstatt nach Osten bzw. Südosten und wird schon 860 als Gut des Bistums Salzburg urkundlich erwähnt. Vermutlich stand hier bereits zu dieser Zeit eine kleine Kirche. Die 1147 gebaute romanische Pfeilerbasilika (mit gotischem Chor) wurde nach dem Türkeneinfall von 1480 zur Wehrkirche umgebaut und auch in den folgenden Jahrhunderten mehrfach verändert. So stammen z. B. alle Altäre sowie die Kanzel aus dem 18. Jahrhundert, während der zweigeschoßige Karner (Friedhofskapelle) unverändert romanisch blieb. Kirche, Friedhof und gotischer Pfarrhof ergeben zusammen ein beeindruckendes, harmonisches und stimmungsvolles Ensemble.

Friesach

UNZMARKT/FRAUENBERG 2 l

Die Gemeinde besteht heute aus zwei Ortschaften, von denen Frauenburg, abseits der Hauptstraße gelegen, die wichtigere ist. In der Frauenburg, die hoch auf einem Hügel über dem Murtal thront, stoßen wir auf die nächste Jakobskirche. Der Burgherr und Minnesänger Ulrich von Liechtenstein ließ sie 1252 auf einer älteren, romanischen (Wehr-?)Kirche errichten. Nicht zum ersten Mal stoße ich auf Jakobus als Patron einer Burgkirche. Dies ist damit zu erklären, dass er, bevor er zum populären Pilgerheiligen wurde (etwa ab dem 14. Jh.), zuerst Patron der Ritter war. Für diese war es nämlich eine Frage der Ehre, ihre christliche Gesinnung mit der Teilnahme an einem Kreuzzug oder einer Pilgerreise nach Rom, Jerusalem oder eben Santiago unter Beweis zu stellen. Viele dieser Burgkapellen oder -kirchen sind auch als Ersatz für eine gelobte, aber nicht vollzogene Pilgerreise oder als Dank für die gesunde Rückkehr von einer solchen gestiftet worden.

SCHEIFLING, 1 l

NEUMARKT, 2 l

Ein feiner Ort, bald danach endet bei einem Gebirgstal, durch das ein Bächlein fließt, die Steiermark.

Der Ort entstand an einer wichtigen Verkehrsverbindung vom Donauraum ans Mittelmeer aus einem schon seit 860 zu Salzburg gehörenden Gut. Dem Bau der Burg Forchtenstein im 12. Jahrhundert folgte um 1200 die Gründung des „Neuen Marktes“, die Pfarrkirche St. Katharina wurde um 1250 errichtet. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurde sie zum Teil neu gebaut, sodass wir heute eine spätgotische, im Kern romanische Kirche vor uns haben. Der Einfall der Türken (1480) und Ungarn (1486) sowie die Bauernkriege (1525) gingen auch an Neumarkt nicht vorüber, und gerade die Niederschlagung der letzteren hatte zur Folge, dass in der Mitte des 16. Jahrhunderts viele Neumarkter Bürger zum protestantischen Glauben übertraten. Das Ende der Glaubensfreiheit um 1600 bedeutete jedoch, dass alle protestantischen Bürger des Marktes ausgewiesen wurden,

Zweimal brannte der Ort ab (1668 und 1813), seine Bewohner können sich also wahrlich nicht über eine ereignislose Geschichte beklagen.

FRIESACH, 2 l

Liegt schon in Kärnten. Der Wein hier kommt aus Italien. Wegen Zoll und Aufschlag teuer – aber gut.

Die älteste Stadt und zugleich eine der schönsten Städte Österreichs wurde 1124 vom Erzbischof von Salzburg gegründet und gehörte bis 1803 zu diesem, war also über Jahrhunderte Grenzstadt. Das Schloss Petersberg (11./12. Jh.) war Residenz der Salzburger Bischöfe. Hier ließen sie eine eigene Währung, den „Friesacher Pfennig“, schlagen, hier trafen sie sich mit Fürsten und Königen. Der Reichtum der bedeutenden Handels- (Zolleinnahmen!) und Handwerksstadt zeigt sich heute noch an den zahlreichen Kirchen und Klöstern, wie z. B. der Bartholomäuskirche (12. Jh.), der Dominikanerkirche (13. Jh.), der Deutschordenskirche (13. Jh.) und der Peterskirche (10. Jh.).

MÖLBLING, 2 l

ST. VEIT AN DER GLAN, 2 l

Eine schöne, aber nicht große Stadt. Die älteste und auch Hauptstadt von Kärnten, obwohl Klagenfurt wegen der dort residierenden Landstände bekannter ist.

FELDKIRCHEN, 3 l

Warum Guntzinger in seinem Bericht das winzige Nest Mölbling (wirklich nur ein paar Häuser) nennt, aber den schon zu seiner Zeit wichtigen Markt Feldkirchen (bis 1759 Besitz des Bistums Bamberg) auch nur namentlich erwähnt, ist mir ein Rätsel. Eine mögliche Erklärung dafür ist – wieder einmal – seine tiefe Abneigung gegen die Protestanten. Die evangelische Pfarrkirche in der heutigen Bezirkshauptstadt ist ein deutlicher Hinweis auf deren Präsenz in der Stadt.

STEINDORF, 1 l

Bei diesem Ort kommt man an den Ossiacher See, der dick zugefroren ist. So dick, dass wir auch mit dem beladenen Wagen drüberfahren konnten. Wer noch nie auf diese Art gereist war, wurde vom Geräusch des krachenden Eises ganz schön in Schrecken versetzt. Die Eisbrücke erlaubte uns, binnen zwei Stunden am Kloster Ossiach linker Hand vorbeizufahren. Und auf fester Erde waren wir dann nach einer halben Meile in Villach.

Nachdem Steindorf am Ostufer des Sees liegt und der See an die elf Kilometer lang ist, war unser Prälat (in der Kutsche) eine Zeit lang wie der berühmte „Reiter auf dem Bodensee“ unterwegs – und das im März! Wie kalt muss da erst der Winter gewesen sein.

Steindorf am Ossiacher See

Die Jakobskirche von Villach

VILLACH, 2 l

Hier ließ ich im Rathaus die Fede (Anm.: Passierschein, eine Art Pass) unterschreiben, die im Stadtgericht angefertigt worden war. Sie kostete weniger als erwartet.

Aus der römischen Straßenstation am strategisch wichtigen Drauübergang entwickelte sich die im Mittelalter wichtigste Stadt Kärntens, seit 1007 ebenfalls im Besitz des Bistums Bamberg. 1759 kaufte Kaiserin Maria Theresia die Stadt wegen ihrer Lage am Handelsweg von Venedig nach Wien bzw. Innsbruck den Bamberger Bischöfen ab. Was mir als Jakobswegforscher auffällt, ist die Tatsache, dass mit Villach und seiner Jakobskirche (Vorgängerbau 12. Jh., jetziger Bau 14./15. Jh., 1526–1594 evangelische Pfarrkirche!) drei Städte auf ein und demselben wichtigen Nord-Süd-Handelsweg jeweils den Pilgerapostel zum Patron haben. Gleichzeitig liegt jene auch auf einem europäischen Jakobsweg, also einer Ost-West-Verbindung. Es sind dies Bamberg, Innsbruck und eben Villach. Für mich kein Zufall, im Gegenteil, ich werde in meiner Vermutung bestärkt, dass die Verbreitung des Jakobskultes in Mitteleuropa gezielt und planmäßig vonstattenging.

Arnoldstein, Klosterportal

Grenzstein in Pontebba

ARNOLDSTEIN, 2 l

ist ein Kloster. Auf einem großen Felsbrocken beim Eingang steht geschrieben: Abbas Arnoldensis und im gleichen Fels ist ein Kruzifix gehauen.

Von hieraus geht es weiter nach Thörl.

Zur Sicherung des Weges nach Italien wurden 1106 Burg und (Benediktiner-) Kloster Arnoldstein gegründet, der Ort mit der gotischen Pfarrkirche St. Lambert (1316) entstand am Fuß des Burghügels. Das Kloster wurde 1782 aufgelöst und fast genau 100 Jahre später (1883) durch einen Brand fast völlig zerstört. Erst in den letzten Jahren begann man, die Ruine zu einem Kultur- und Veranstaltungszentrum auszubauen.

THÖRL

Seit nunmehr fast 100 Jahren ist das kleine Dorf Grenzort. Seine Pfarrkirche St. Andreas (1503, ein spätgotischer Bau auf den Resten des romanischen Vorgängerbaus) steht etwas abseits auf einem Feld und birgt einige Schätze in sich: die Fresken (1480) des Thomas von Villach und den barocken Hochaltar aus dem 17. Jahrhundert.

ZWEITER ABSCHNITT: ITALIEN

PORTELLA, 1 l

Wie in seinem österreichischen Pendant Thörl zählt auch hier die Pfarrkirche (St. Peter und Paul, 1445) mit ihren Fresken zu den schönsten Gebäuden des Ortes. Besonders auffällig ist das riesige Abbild des hl. Christophorus (fast acht Meter) an der Außenwand der Kirche. Man sieht ihn sehr oft an alten Kirchen und damit hat es folgende Bewandtnis: Der neben Jakobus zweite große Wegheilige des Christentums soll, wenn man ihn am Tage, an dem man stirbt, erblickt hat, einen auf seinen Schultern schnurstracks durch das Fegefeuer tragen. Also malte man ihn so groß wie möglich an die Außenwand der Pfarrkirche. So sah man ihn jeden Morgen, wenn man zur Arbeit ging – und konnte den Tag getrost in Angriff nehmen.

TREVIGIO, 1 l Klein Tarvis

MALBORGHETTO, 1 l

der Deutsche nennt’s Malvergeht.

Vor der Pfarrkirche Santissima Maria Visitazione (13. Jh.) herrscht festliche Stimmung. Eine Hochzeitsgesellschaft verlässt gerade die Kirche und wird von einem achtköpfigen Männerchor mit alten friulanischen Liedern empfangen. Welch ein glückliches Zusammentreffen! Ich komme mit dem Chorleiter ins Gespräch, und er erzählt mir, dass sie sich auf altes Liedgut in friulanischer (rätoromanischer), italienischer und deutscher Sprache spezialisiert haben. Als ich ihm von meiner Spurensuche erzähle, ist er ganz begeistert. Spontan bietet er sich an, mit dem Oktett bei der Präsentation des Buches den musikalischen Rahmen zu gestalten. Das ist ein Wort ...

PONTEBBA, 1 l

ist ein vornehmer Pass, diesseits der Brücke ist es kaiserliches, jenseits ist es venezianisches Land. Auf der deutschen Seite wurde ich bei Herrn Zoffolini um wenig Geld gut untergebracht. Jedoch der venezianische Custos sanitatis (Anm.: eine Art Gesundheitsinspektor), der wegen der Ansteckungsgefahr aus Österreich mehr als äußerst besorgt war, wollte mich trotz meines Passierscheins nit durchlassen und mich mindestens drei Wochen in Quarantäne behalten. Doch als ich die Heiligen Jakob und Joseph in einem innigen Gebet um Fürbitte anrief, schickte Gott den Pfarrer der welschen Seite, Herrn Lucas Missenius, der mich gleich am nächsten Tag vollkommen unerwartet besuchen kam. Mit seiner Fürsprache bekam ich den gewünschten Passierschein vom Sanitätscustos sogleich und ohne Einwände ausgehändigt.

Bis hierher bin ich acht Tage unterwegs gewesen. Von Neustadt sind es insgesamt 44 deutsche Meilen (Anm.: ca. 7,5 km). In weiterer Folge werde ich nicht mehr in deutschen sondern in welschen Meilen rechnen, von denen fünf eine deutsche Meile ergeben.

Der Stein, der die Grenze zwischen Österreich und der Republik Venedig markierte, hat sich bis heute nicht von der Stelle gerührt. Nur die Grenze hat sich verschoben – vielleicht verschwindet sie eines Tages ganz. Auf „österreichischer Seite“ steht die kleine Kirche San Giovanni, auf „venezianischer Seite“ die um einiges größere Chiesa Santa Maria Maggiore (urspr. 12. Jh., der jetzige Bau Anfang 16. Jh.). Ihr spätgotischer Flügelaltar (1517) gilt als das Meisterwerk des Heinrich von Villach.

CHIUSA, 5 wM

Hier musste ich meinen Passierschein vorweisen, dann in ganz Italien nicht mehr.

VENZONE, 13 wM

Eine positive Überraschung erwartet mich in dem kleinen Ort, der schon seit geraumer Zeit durch eine Umfahrungsstraße vom Verkehr durch das Kanaltal entlastet wird und seit dem Bau der Autobahn einen Dornröschenschlaf hält. Wie bei Dornröschen im Märchen wurde auch die Schönheit von Venzone dadurch konserviert. Innerhalb der Stadtmauer entdecke ich einen bestens erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern. Vor allem aber der prächtige Andreasdom (13. Jh.) mit der St.-Michaels-Krypta (ebenfalls 13. Jh.) zieht mich in seinen Bann. Er wurde zwar durch das große Erdbeben von 1976 stark beschädigt, sein Wiederaufbau kann heute jedoch als abgeschlossen betrachtet werden.

Renaissancehaus in Malborghetto

Die Hospizkirche von San Daniele

SAN DANIELE, 12 wM

In der Hauptstadt des berühmten Schinkens fallen mir gleich die zweisprachigen Straßenschilder auf: friulanisch und italienisch. Gut so. Nicht nur zwei Sprachen, auch zwei Gotteshäuser gibt es im Ort: die große Michaelskirche am Platz und die Kirche San Antonio (14. Jh.), die bis zu dessen Auflösung 1870 zum angrenzenden Hospiz gehörte.

Die mächtige doppelte Ringmauer (13. Jh.) von Venzone

VILLANOVA, 2 wM

DIGNANO, 2 wM

Der Ortspfarrer, Herr Augustinus Pillarius, erwies mir, ohne dass ich darum gebeten hätte, beste Gastfreundschaft.

Der Ort ist nichtssagend, aber hier befinde ich mich zum ersten Mal möglicherweise auch physisch auf Guntzingers Spuren, denn die lange Brücke, die das hier sehr breite Bett des Tagliamento überspannt, gab es schon vor 350 Jahren. Am Westufer geht es nach Süden. Die Straße, heute unbedeutend, damals die Poststraße von Wien nach Venedig, führt mich ins Hinterland von Venetien. Sie lässt mich, abseits der Verkehrs- und Touristenströme, von einem Stadtjuwel ins nächste gelangen!

Die Brücke über den Tagliamento

VALVASONE, 5 wM

Es beginnt mit Valvasone, auf der Karte kaum zu finden. Ein mittelalterliches Städtchen, gepflasterte Gassen, eine Burg, eine gotische Pfarrkirche Peter und Paul (14. Jh.) mit einer Orgel aus dem 16. Jahrhundert, ein Servitenkloster aus dem 14. Jahrhundert, reizende Cafés.

SAN VITO, 6 wM

Eine trefflich feine Stadt, hier traf ich auch den Briefboten von Udine. N Und weil der Ort als unsicher verschrien ist, vor wenigen Tagen waren vier Straßenräuber getötet worden, handelte ich mit dem besagten Boten ein Pferd bis Fossetta aus. Bis dorthin blieb also unsere Gruppe dicht beinander, obwohl ich dem einen oder anderen nicht über den Weg traute. Doch die meisten waren redliche Leute.

Piazza del Popolo mit Dom in San Vito al Tagliamento

Etwa 10 Kilometer weiter südlich von Dignano liegt San Vito mit dem Duomo San Vito (13. Jh.), den Stadttoren (ebenfalls 13. Jh.) und der Hospizkirche Santa Maria dei Batuti („der Geschlagenen“) mit dem anschließenden ehemaligen Hospiz (beide 14. Jh.). Hier war der Marienverehrer Guntzinger ein Jahr zu früh dran, denn am 11. Feber 1655 hatte Maria Giacomuzzi in San Vito eine Marienerscheinung. Seither ist die Madonna di Rosa ein beliebter regionaler Wallfahrtsort.

VILLOTTA, 5 wM

MOTTA, 9 wM

Hier ging es im Wirtshaus hoch her, Soldaten, Cape-Träger (Anm.: fahrendes Volk) und andere Reisige (Anm.: Reisende) verursachten ein gar verdächtiges Getümmel.

Motta ist ein bezauberndes Städtchen mit einem schönen alten Kern. Der Seitenarm des Livenza-Flusses (dieser mündet bei Caorle in die Adria), der durch den Ort fließt, verleiht Motta noch zusätzlich eine ruhige, anheimelnde Atmosphäre.

FOSSETTA, 15 wM

Wir kamen in einem Wirtshaus an einem Meeresarm unter, wo schon ein Schiff auf den mehrmals erwähnten Boten wartete, mit dem wir dann bald nach Venedig aufbrachen. Unterwegs wurden wir von einem gerüsteten Schiff der Zaffen (Anm.: vermutlich die Küstenwache) gestellt, die alles durchsuchten. Als sie bei einem Fahrenden ein Rohr mit aufgeschraubtem Zündschloss fanden (was nur an Land und auch nit in den Ortschaften erlaubt ist), nahmen sie es ihm weg und schlugen ihn wie auch den Schiffer blutig. Von Fossetta ging es also nach Venedig.

Fast auf halbem Weg nach Venedig, bei Fossetta di Piave, überquert die Poststraße den hier schon breiten und mächtigen Piave-Fluss, der zu Guntzingers Zeit offensichtlich mit Schiffen befahren wurde und den er für einen Meeresarm hält. Der Hauptarm mündet bei Eraclea in die Adria, während ein Nebenarm (oder Schiffskanal) direkt in die Lagune von Venedig führt und so die direkteste und wohl auch sicherste Verbindung in die Lagunenstadt darstellte.

VENEDIG, 15 wM