21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FinanzBuch Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Zu seinen Lebzeiten und danach galt Platon, einer der bedeutendsten Philosophen aller Zeiten, als nahezu göttliche Figur. Dies führte dazu, dass viele Legenden über ihn erfunden wurden - sowohl von denen, die ihn anbeteten, als auch von seinen Gegnern. In diesem umfassenden Porträt steuert Robin Waterfield einen vernünftigen Kurs zwischen diesen Geschichten, entlarvt einige als Märchen, während er den Kern der Wahrheit in anderen akzeptiert. Platon wurde Ende des fünften Jahrhunderts v. Chr. in einer wohlhabenden Familie im kriegsgeplagten Athen geboren. Als Teenager schärfte er seinen Intellekt, indem er die Vorlesungen der vielen Denker besuchte, die durch Athen reisten. Schließlich beschloss er, in die Politik zu gehen, wurde aber desillusioniert, insbesondere nachdem die Athener seinen Lehrer Sokrates zum Tode verurteilt hatten. Stattdessen wandte sich Platon dem Schreiben und Lehren zu. Später gründete er die Akademie, die erste Forschungs- und Lehreinrichtung für höhere Bildung in der Welt. Der renommierte Klassikexperte Robin Waterfield gibt einen umfassenden Einblick in Leben und Werk des großen Philosophen. Er erklärt, warum Platon lieber Dialoge als Abhandlungen geschrieben hat, und gibt einen Überblick über den Inhalt aller Bücher Platons.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 466

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

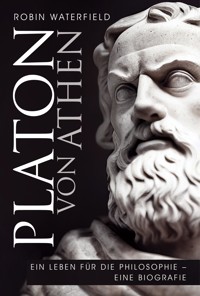

Robin Waterfield

PLATON VON ATHEN

Ein Leben für die Philosophie – eine Biografie

ROBIN WATERFIELD

PLATON VON ATHEN

EIN LEBEN FÜR DIE PHILOSOPHIE – EINE BIOGRAFIE

FBV

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

Wichtiger Hinweis Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

1. Auflage 2024

© 2024 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Die englische Originalausgabe erschien 2023 bei Oxford University Press Inc unter dem Titel Plato of Athens: A Life in Philosophy © 2023 Robin Waterfield. All rights reserved.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Caroline Weißbach

Redaktion: Anne Horsten

Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer

Umschlagabbildung: shutterstock.com/Yueh Chiang

Satz: Zerosoft, Timisoara

eBook by tool-e-byte

ISBN Print 978-3-95972-729-7

ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-414-0

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-415-7

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.finanzbuchverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Für Kathryn meine beste Freundin und Co-Autorin meiner Bücher

»Platon hatte kurz vor seinem Tod einen Traum, in dem er ein Schwan war, der geschwind von Ast zu Ast flog und so den Vogelfängern großen Ärger bereitete, die ihn nicht zu fassen bekamen. Als Simmias der Sokratiker von diesem Traum hörte, deutete er ihn so, dass alle Menschen versuchen würden, Platons Bedeutung zu erfassen. Jedoch werde keiner von ihnen erfolgreich sein, jeder würde ihn entsprechend seiner eigenen Ansichten anders interpretieren.«

ANONYME PROLEGOMENA ZU PLATONS PHILOSOPHIE 1.29-37

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Die Quellen

1. Aufwachsen im kriegsgebeutelten Athen

2. Das intellektuelle Umfeld

3. Von der Politik zur Philosophie

4. Schreiben und Forschen in den 390er- und 380er-Jahren v. Chr

5. Die Akademie

6. Die mittleren Dialoge

7. Angewandte Politik in Syrakus

8. Die letzten Jahre

Dank

Anhang

Anmerkungen

Vorwort

Das Vorhaben, eine Biografie über Platon zu schreiben, schreckt nicht nur ab, sondern scheint vielen geradezu aussichtslos. Die Quellenlage ist dünn, das Wenige, das vorliegt, nicht verlässlich, die Informationen bleiben sporadisch und oft ungenau, die zeitliche Reihenfolge von Platons Schriften lässt sich unmöglich sicher feststellen. Uns sind keine offiziellen Athener Dokumente überliefert, die ihn auch nur erwähnen. Zudem verweist Platon in den Dialogen (wie seine schriftlichen Arbeiten genannt werden) kaum auf sich selbst und meldet sich auch sonst in ihnen nicht zu Wort. Dennoch hoffe ich, mit diesem Buch zu zeigen, dass Platons Leben nicht nur ein ganzes Buch füllen kann, sondern auch lesenswert ist. Wer ein solches Vorhaben angeht, muss nicht nur biografische Details ausgraben, sondern auf viele Gebiete eingehen, welche die eigene Meinung über Platon fundamental beeinflussen können, etwa: Was für eine Art Schriftsteller war er? Wie sollten wir seine Dialoge lesen? Inwieweit entspricht unser heutiger Begriff »Platonismus« seinem Ursprung? Auch wer sich nicht mit Philosophie beschäftigt, hat schon einmal von Platon gehört – was für einen Philosophen eher ungewöhnlich ist–, schließlich hat er im Grunde die Disziplin, die wir heute als Philosophie bezeichnen, erst erfunden. Es ist also sinnvoll, sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wer dieser Mann war.

Dementsprechend beginnen viele Bücher über Platon mit einem Kapitel oder ein paar Absätzen über sein Leben. Soweit ich es überblicke, erschien die letzte Biografie im englischsprachigen Raum allerdings im Jahr 1839. B. B. Edwards übersetzte Wilhelm Gottlieb Tennemanns Leben des Plato und fügte es den Selections from German Literature hinzu, die er zusammen mit E. A. Park herausbrachte.1 Das Buch, das Sie nun in Händen halten, hat mit seinem Vorgänger wenig gemein, außer dass beide Texte einem kritischen Ansatz folgen. Ich schreibe hier nicht einfach nur über »Fakten« und Schlussfolgerungen, sondern erkläre auch zu einem gewissen Grad, wie ich meine Annahmen belege und wie ich zu ihnen gelangt bin. Das ist meines Erachtens angemessen für ein Buch, das sich an ein breites Publikum wendet–außerdem bleibt nichts in der Platon-Forschung unumstritten. Zudem ist mein Buch nicht nur länger als Edwards 56 Seiten, es holt auch weiter aus. Da der wichtigste Aspekt von Platons Leben darin besteht, dass er ein Schriftsteller war, dient mein Buch gleichzeitig als eine Einführung in sein Werk. Mit »Einführung« meine ich wirklich ein erstes »Kennenlernen«: Feinsinnigere Interpretationen und philosophisch Komplexes tauchen hier nicht auf, und ich halte mich bei den meisten Themen, die Platon-Interpreten umtreiben, eher an die allgemein anerkannten Auslegungen. Dies ist kein Buch über Platons Philosophie, es handelt von der Person Platon, wobei natürlich, da wir von der Biografie eines Philosophen sprechen, unvermeidlich der ein oder andere Verweis auf seine Theorien auftauchen wird. Dennoch konzentriere ich mich in erster Linie auf allgemeine Charakteristika und weniger auf Einzelheiten, über deren genaue Details sowieso immer wieder gestritten wird. Ich werde die Leser wohl eher mit den vielsagenden und faszinierenden Überlegungen locken, die Platon anstellte, als dass ich sie auserzähle oder deren Vor- und Nachteile erkläre.

Selbst nach circa 2400 Jahren sind Platons Schriften kaum gealtert; sie sind nach wie vor brillant, geistreich, tiefgründig und verblüffend. Die meisten von ihnen sind nicht nur genial, sie beflügeln auch die eigenen Gedanken; sie lassen sich gut lesen, und selbst die trockeneren Texte enthalten herrlich geistreiche Passagen. Kein Philosoph erschließt sich einem fachfremden Publikum so leicht wie Platon. Ich hoffe, dieses Buch regt die Leser dazu an, als Nächstes die Dialoge zur Hand zu nehmen und auf eigene Faust mehr über Platons Arbeiten herauszufinden. Zu diesem Zweck habe ich eine längere Bibliografie angehängt. In Bezug auf meine eigene Biografie laufen in diesem Buch mehrere Stränge meines Schaffens zusammen, es ist das Ergebnis vieler Jahre des Nachdenkens und Schreibens über Platon (obwohl er nie mein ausschließlicher Forschungsgegenstand war). Einer meiner ersten Artikel, den ich vor mehr als 40 Jahren veröffentlichte, befasste sich mit der chronologischen Reihenfolge von Platons Dialogen - ein Thema, das mich selbstverständlich auch in dieser Biografie beschäftigt. Obwohl ich mittlerweile der These dieses Artikels nicht mehr zustimme, schließt sich mit diesem Buch für mich ein Kreis.

Einleitung

Platons Bedeutung für die Philosophie ist allgemein anerkannt. Er war der erste westliche Denker, der sich systematisch mit den Themen beschäftigte, die Philosophen noch heute umtreiben, wie: Metaphysik, Epistemologie, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Strafrecht, Ethik, Wissenschaft, Religion, Sprache, Kunst und Ästhetik, Freundschaft und Liebe. Er knüpfte an eine lange Tradition des Nachdenkens über die Welt und alle darin Lebenden an, neu an seiner Arbeit war jedoch, wie er mit diesem Erbe umging. In der Tat war er es, der die Philosophie erfand, und das in einer Zeit, in der es kaum Vokabeln oder einen gedanklichen Rahmen für das gab, was er unternahm – es fehlten Worte für »universal«, »Attribut«, »abstrakt« und so weiter. Damit nicht genug, er gründete eine Schule, die Akademie, die sich nicht nur der Philosophie widmete, sondern auch dem wissenschaftlichen Forschen und praktischer Politik. Diese Schule brachte Denker von Format hervor, wie Aristoteles und Eudoxos, die wiederum spätere Denker stark beeinflussten. Die Akademie unterrichtete Philosophie über beinahe 1000 Jahre hinweg und brachte Forschungen voran; eine Zeitspanne, auf die keine andere Bildungseinrichtung im Westen verweisen kann.

Die Vielzahl der Gebiete, mit denen Platon sich beschäftigte, die tiefgehende Auseinandersetzung damit und die Kühnheit seiner Theorien, all das ist und bleibt erstaunlich. Er warf nicht nur Fragen auf, die uns noch heute beschäftigen, sondern dachte darüber nach - wie jeder gute Philosoph - ob es möglich ist, gültige Antworten auf diese Fragen zu formulieren und ob Wissen überhaupt erlangt werden kann. Er beschäftigte sich nicht nur mit Schlussfolgerungen, sondern damit, wie wir zu ihnen gelangen. Zwar stellte er einige Doktrinen auf, oder vielleicht nennen wir sie lieber Theorien, aber auch diese werden in den Dialogen geprüft. Philosophie als eine immerwährende Suche zu begreifen, ist einer der faszinierendsten Aspekte seiner Arbeit. Darüber hinaus vermittelt er diese Ansichten auf eine Weise, die jeder intelligente Leser versteht, da Platons Schreibtalent seiner Brillanz als Philosoph in nichts nachstand. In den folgenden Jahrhunderten schrieben auch andere Denker philosophische Dialoge, jedoch vermag keiner dieser Texte den gleichen Fluss und eine ähnlich realistische Gesprächsführung wiederzugeben, die Platons beste Werke auszeichnen.

Ich habe soeben behauptet, Platon habe Fragen aufgeworfen, die uns nach wie vor aus der Reserve locken, allerdings schließt dieses »uns« vor allem praktizierende Philosophen ein. Vielleicht sollte ich lieber bemerken, er stellte Fragen, die uns nach wie vor beschäftigen sollten – uns alle, nicht nur die Philosophen. In einer Welt, in der sogar liberale Demokratien durch fanatische, inkompetente und emotional unreife Anführer ins Wanken geraten können, könnten wir Platons Vorschlägen gemäß politische Verantwortliche hervorbringen, die sowohl kompetent sind als auch nach wünschenswerten Prinzipien handeln. In einer Welt, in der sich Information und Desinformation dank sozialer Medien und des Internets schneller und weiter verbreiten als je zuvor, sollten wir uns da nicht Platon durch den Kopf gehen lassen, der lehrte, dass unsere Handlungen auf Wissen aufbauen sollten, nicht auf Überzeugung oder Meinung? Wenn viele Vertreter der Populärkultur uns auf unseren kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren, sollten wir über Platons Gründe nachdenken, warum er sowohl die Trivialisierung als auch die unhinterfragte Akzeptanz von Ideen und Praktiken verabscheut, selbst wenn sie von der Gesellschaft weitgehend gebilligt werden. Platon war insofern ein Idealist, weil er davon ausging, dass Perfektion, oder zumindest eine deutliche Verbesserung der gegebenen Umstände, in jedem Bereich des menschlichen Lebens möglich sei und mit der Arbeit an der eigenen Person beginne. Sollten wir dementsprechend unsere Energie nicht nutzen, um uns selbst und die Welt um uns herum besser zu machen, sodass jede Generation der nächsten gesündere und nachhaltigere Lebensumstände als zuvor hinterlässt?

Während der gesamten Antike und auch in den darauffolgenden Generationen lösten Platons Arbeiten Diskussionen und Reaktionen aus. Nach wie vor erscheint jedes Jahr eine enorme Anzahl an Büchern und Artikeln über Platon. Ein Leben würde nicht ausreichen, um alle Veröffentlichungen zu lesen, geschweige denn alle Sprachen zu erlernen, in denen sie geschrieben werden. Ich wage zu behaupten, dass Platon in jedem Land dieser Erde gelesen und studiert wird. In den Bücherregalen vieler Leser steht bei den Sachbüchern bestimmt auch eine Publikation, die sich in irgendeiner Weise mit Platon auseinandersetzt. Platon war nicht nur wichtig, er war superwichtig. Einige der größten Geister unserer Zeit kommen zu einem ähnlichen Schluss.

Wohl am bekanntesten ist die Einschätzung, die der englische Philosoph Alfred North Whitehead (1861–1947) in Prozeß und Realität (1929) formuliert: »Die sicherste allgemeine Charakterisierung der philosophischen Tradition Europas lautet, daß sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht.«1 Ich stimme ihm in dem Sinne zu, dass Platon das erfand, was wir heute Philosophie nennen; wie alle großen Denker und Erfinder baute aber auch er auf der Arbeit seiner Vorgänger auf. Platon könnte ebenso wie Isaac Newton behauptet haben: »Wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe.«

Ich möchte noch einmal verdeutlichen, was Whitehead meinte: Jeder große Denker seit Aristoteles steht in Platons Schuld. Natürlich erscheinen Aristoteles’ Anleihen wesentlich näher und klarer als die von, sagen wir, Judith Butler, aber auch für Butlers Arbeiten hat Platon den Grundstein gelegt. Wenn sich ein Genie nicht nur dadurch zeigt, dass eine Person besonders intelligent ist, sondern erkennbar wird, weil sie ihr Gebiet für immer verändert oder sogar ein ganz neues Feld schafft, dann können wir Platon als Genie bezeichnen. Wenn Whitehead und ich davon sprechen, Platon habe die Philosophie erfunden, dann wollen wir damit keinesfalls behaupten, er hätte alles richtig gemacht. Natürlich nicht: Dadurch wäre ja jede Form von Philosophie, die auf ihn folgte, obsolet und eine noch größere Zeitverschwendung, als viele Leute ohnehin schon denken! Außerdem besteht die Aufgabe eines Philosophen nicht darin, Lösungen zu präsentieren, es geht vielmehr darum, sich mit vielem auseinanderzusetzen. Platon brachte erstmals das philosophische Nachforschen hervor.

Whiteheads Äußerung ist so bekannt, dass sie schon lange als Klischee gilt. Dabei wird häufig darauf hingewiesen, dass jemand auf der anderen Seite des Atlantiks Whitehead zuvorkam: Ralph Waldo Emerson, Anführer der Transzendentalisten, schrieb in seinem Kapitel über Platon in Repräsentanten der Menschheit (1876): »Aus Plato[n] kommen alle Dinge, die noch heute geschrieben und unter denkenden Menschen besprochen werden.«2 Wir sehen den Grad von Platons Bedeutung in seiner Formulierung »alle Dinge«.

Ich könnte weitere Aussagen vieler anderer hinzufügen, wie beispielsweise von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), der in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie meinte, Platon und Aristoteles »sind, so wenn irgend welche, Lehrer des Menschengeschlechts zu nennen«3. Ich könnte des Weiteren Verweise und Anmerkungen von zeitgenössischen Denkern anbringen, aber es ist nun einmal so, dass uns die Zeit noch kein abschließendes Urteil über die aktuellen Philosophen und Forscher geliefert hat. Uns fehlt der zeitliche Abstand, um abzuschätzen, ob sie den gleichen Status wie Whitehead, Emerson und andere erreichen werden. So beschließe ich mein Plädoyer mit den obigen Zitaten früherer Denker und dem Hinweis, dass mindestens Politeia (und oft noch andere Werke Platons) zum Kanon der Weltliteratur gehören. Hierbei handelt es sich auch nicht um ein Phänomen der Neuzeit. Ein Großteil der Literatur des antiken Griechenlands ist verloren gegangen. Manchmal geschah dies durch Zufall, öfter jedoch lag es daran, dass niemand die verlorenen Werke für wertvoll genug erachtete, um sie zu bewahren. In einer Zeit ohne Druckerpressen war ein Text darauf angewiesen, dass jemand ihn für wertvoll genug hielt, um einen Schreiber zu beauftragen, diesen zu kopieren. Dennoch liegen uns Platons gesammelte Dialoge vor; nicht ein einziges Wort, das er veröffentlicht hat, ist uns verloren gegangen. Jede neue Generation von Lesern im antiken Griechenland und im Mittelalter war der Ansicht, Platons Werk sei es wert, bewahrt zu werden.

Kurz gesagt, wäre die europäische Kultur ohne Platon wesentlich ärmer. Jedenfalls hätte sie viel mehr darum kämpfen müssen, so reich zu werden, wie sie es heute ist. Man kann Platon nicht einfach als toten weißen Mann abtun. Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass, abgesehen von der Bibel, kein anderes Werk den gleichen tiefgehenden Einfluss auf die westliche Welt hatte wie Platons Dialoge. Über die Jahrhunderte hinweg taucht Platonismus immer wieder in der ein oder anderen Form auf - im Kontext früher jüdischer, christlicher und islamischer Denkschulen; in den Gedanken der Platoniker aus Cambridge, wie Henry More und Ralph Cudworth; in dem kurz darauf im 17. Jahrhundert stattfindenden Disput zwischen John Locke und Gottfried Leibniz; sogar im »Platonismus« des ausgehenden 19. Jahrhunderts von Gottlob Freges mathematischer Philosophie. Das ist aber gar nicht das, worauf ich hinauswill, mein Punkt ist folgender: Platon hat nachhaltig beeinflusst, wie wir heute denken. Wie wir alle denken, egal wie unser Geschlecht, unsere Hautfarbe, unser kultureller Hintergrund oder unsere philosophischen oder politischen Neigungen im Einzelnen aussehen mögen. Wenn ich das sage, so möchte ich auf keinen Fall die chauvinistische Ansicht fortführen, wonach die einzig wahre »Philosophie« die westliche sei, die Platon begründete. Meiner Meinung nach hat er, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, den Verstand eines jeden von uns beeinflusst. Ich habe bereits angemerkt, dass wir nach wie vor vieles von ihm lernen können und er weiterhin Einfluss auf unser Denken ausüben sollte, gerade wenn wir über die aktuellen Probleme nachdenken. Dieses Buch soll daher zeigen, in welchem Kontext das Werk dieses bedeutenden Denkers entstanden ist, und es deckt soweit möglich auf, was er noch getan hat, außer Bücher zu schreiben.

Die Quellen

Woher beziehen wir unser Wissen über Platons Leben? Was sind die Quellen, und wie verlässlich sind sie? Im Falle Platons stellen sie eine besondere Herausforderung dar. Wir verfügen über dreierlei Arten von Quellen: Biografien, die während der Antike entstanden sind, Briefe, die in Platons Namen verfasst wurden, und die Texte, die Platon selbst veröffentlichte. Jede dieser Quellen ist auf ihre eigene Weise problematisch. Überdies beziehen sich andere antike Schriftsteller an zahllosen Stellen auf Platon, wobei es in diesen Verweisen eher um Philosophisches als um biografische Details geht.

Antike Biografien über Platon

Es sind insgesamt sechs antike Beschreibungen von Platons Leben vollständig oder in Teilen überliefert. Philodemos von Gadara fügte im ersten Jahrhundert v. Chr. seiner umfassenden Geschichte der Akademie einen maßgeblichen Abriss von Platons Leben hinzu. Von diesem Text haben nur Fragmente die Zeit überdauert: auf verkohlten Papyrusrollen aus Herkulaneum in Italien, verbrannt und konserviert durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 v. Chr. Es ist ein hoher technischer Aufwand notwendig, um den Text lesbar zu machen, und dieser Prozess ist bisher noch nicht abgeschlossen. Außerdem beschäftigen sich die verbleibenden Textstellen vor allem mit der Akademie, während die meisten Details zu Platons Leben verloren gegangen sind. Was wir der Schrift dennoch entnehmen können, deckt sich größtenteils mit anderen vollständig überlieferten Lebensberichten Platons und ergänzt diese nur marginal. Bei den verbleibenden Beschreibungen handelt es sich, chronologisch aufgelistet, um: Über Platon und seine Lehre (2. Jhd. n. Chr.) des antiken Romanautors und Platonikers Apuleius von Madaura; das dritte Kapitel aus Leben und Meinungen berühmter Philosophen (3. Jhd. n. Chr.) von Diogenes Laertios; die Anfangspassagen des Kommentars zu Platons Erstem Alkibiades (6. Jhd. n. Chr.) des platonischen Gelehrten Olympiodoros (dem Jüngeren); anonyme Prolegomena zur platonischen Philosophie (6. Jhd. n. Chr.); und der Eintrag »Platon« im Dictionary of Wise Men Distinguished in the Field of Intellectual Studies (Lexikon weiser Männer, die sich auf dem Feld der intellektuellen Studien ausgezeichnet haben) aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. von Hesychios von Milet.1

Bei all diesen Biografien fallen drei Eigenschaften besonders ins Auge. Erstens entstanden sie Jahrhunderte nach Platons Tod. Zweitens sind sie, mit Ausnahme der von Diogenes Laertios, äußerst kurz: Apuleius widmet Platons Leben ungefähr 800 Wörter, bevor er sich dessen Lehren zuwendet; dagegen verwendet Hesychios an die 600 Wörter auf unseren Philosophen, wobei er auch dessen Ideen kurz zusammenfasst. Olympiodoros und die anonymen Prolegomena kommen auf jeweils ungefähr 1000 Wörter, und Diogenes schreibt an die 4000 Wörter, bevor er sich den philosophischen Theorien Platons widmet. Drittens verlassen sich alle stark auf Anekdoten, von denen sich viele wiederholen, was zeigt, dass sich die Autoren mit ihren Texten in eine lang andauernde Tradition einschrieben, während der diese »Fakten« über Platons Leben zu oft unterhaltsamen Dogmen wurden. Daher bemühe ich mich auch nicht sonderlich, die genauen Quellen herauszufinden, aus denen die uns vorliegenden Lebensbeschreibungen schöpfen; schließlich beziehen sie sich im Grunde alle auf »die Tradition«.

Diese Tradition beginnt im 4. Jahrhundert v. Chr., da seine Anhänger und andere bereits in den Jahrzehnten nach Platons Tod im Jahr 347 Biografien, Memoiren und Gedichte des Andenkens über ihn schrieben: Aristoteles und Speusippos verfassten Gedichte; Speusippos, Xenokrates und Philip von Opus schrieben Biografien, die höchst wahrscheinlich enkomiastischer Natur waren; Erastos aus Skepsis und ein gewisser Asklepiades schrieben Memoiren. In der nachfolgenden Generation verfassten Dikaiarchos, Satyros von Kallatis und Neanthes von Kyzikos Biografien, und Klearchos von Soloi brachte ein Enkomion hervor, um vielleicht den feindlichen Berichten über Platon entgegenzuwirken, denn auch solche entstanden bereits kurz nach Platons Tod: Theopompos von Chios schrieb eine Streitschrift Gegen Platons Schule, in der er Platon beschuldigt, viel Falsches zu verkünden und sich auf sinnloses Zeug zu konzentireren. Idomeneus von Lampsakos schrieb das Buch On the Followers of Socrates (Über die Anhänger des Sokrates) über skandalösen Klatsch; Aristoxenos von Tarents Leben des Platon bestand, soweit wir es aus den wenigen überlieferten Fragmenten herauslesen können, vor allem aus auf Klatsch und Tratsch basierenden Anekdoten und warf Platon vor, er habe plagiiert und noch einiges mehr verbrochen. Phainias von Eresos schrieb bestimmt ebenfalls etwas über Platon in seiner Schrift Über die Sokratiker; der sizilianische Historiker Philistos verfasste einen feindseligen Bericht über Platons Aufenthalte auf Sizilien. Zudem machten die Komödiendichter sich bereits zu seinen Lebzeiten über Platon lustig, wobei sie nicht all ihre Anspielungen zwangsläufig abfällig meinten: Er wird vor allem verspottet, weil er so obskur bleibt, sich auf reiche Gönner verlassen haben soll und weil seine Philosophie nutzlos sei – bei allen Vorwürfen handelt es sich um standardisierte Spitzen gegen Intellektuelle.2

Von diesen Werken aus dem 4. und frühen 3. Jhd. v. Chr. hat, mit Ausnahme einiger Fragmente, keines die Zeit überdauert. Es besteht allerdings kein Zweifel, dass genau diese Schriften die ursprünglichen Quellen der uns heute vorliegenden Biografien darstellen. Schließlich stammen viele der Texte von Menschen, die spätere Autoren als authentisch einschätzen konnten, besonders Speusippos und Xenokrates. Speusippos war Platons Neffe und leitete nach dessen Tod die Akademie, und Xenokrates war wiederum Speusippos’ Nachfolger.

Über die Jahrhunderte folgten weitere Lebensgeschichten von Platon; man führte die Tradition fort. Aber wie die Texte des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr. gingen auch sie verloren. Uns bleiben lediglich die späteren, bis heute überlieferten Texte; aus ihnen schöpfen wir, was wir über Platon wissen oder zu wissen glauben.3 Lassen wir einmal die Berichte über Platons Philosophie beiseite, so arbeiten alle vorliegenden Texte die gleichen Punkte ab: Platons Geburt, Name, Vorfahren und frühe Ausbildung (mein 1. Kapitel); seine Beziehung zu Sokrates und anderen Denkern (Kapitel 2); seine Reisen, besonders nach Sizilien (Kapitel 3, 4 und 7); die Gründung der Akademie (Kapitel 5) und seinen Tod (Kapitel 8).

Ich werde an gegebener Stelle auf die überlieferten Lebensbeschreibungen zurückgreifen, leider kann man sich nur bedingt auf die antike Biografische Tradition verlassen. Zwar stimmt das generelle Bild, wie Platons Leben verlaufen sein soll, bei Details verfällt diese Tradition jedoch oft in Tratsch oder kippt schlichtweg ins Fantastische. Diese Autorenn waren das antike Äquivalent unserer heutigen Boulevardpresse. Am besten lassen sich die Anekdoten mit gesundem Menschenverstand beurteilen. Einige Behauptungen kann man problemlos von vornherein als falsch abtun, etwa die Geschichte, die Mitglieder der Akademie, Platons Schule, hätten sich selbst geblendet, damit sie nichts von der Philosophie ablenken könne oder dass Platon vor Scham starb, als er ein Rätsel nicht lösen konnte. Wer die antiken Biografien eine Zeit lang studiert, erkennt schon bald, dass die Verleumdungen und Sticheleien der Komödiendichter manchmal als scheinbare Informationsfragmente in die Biografische Tradition einsickern. Es ist, als nähme man Monty Pythons Philosopher’s Song für bare Münze: »Plato, they say, could stick it away: half a crate of whisky every day.« (»Platon, erzählt man, konnte was heben: trank nen halben Kasten Whisky pro Tag mal eben.«) Auf diese Art von Unsinn stößt man immer wieder. Viel interessanter ist, was die Anekdoten uns im Grunde über Platon erzählen: Er war zu seinen Lebzeiten weithin bekannt, eine große Persönlichkeit und wurde derart vergöttert, dass sich Legenden um ihn rankten und seine Gegner bis zum Äußersten gingen, um ihn von seinem Sockel zu stoßen. Und sein Ruhm, der dem von Homer gleichkam, hielt nach seinem Tod noch viele Jahrhunderte lang an.

Die Platonischen Briefe

Von den vielen uns überlieferten Briefen, die Platon geschrieben haben soll, sind 13 in den platonischen Korpus eingeflossen. Diese Briefe reichen möglicherweise sogar bis ins späte 3. Jahrhundert v. Chr. zurück und könnten am ehesten authentisch sein, allerdings befinden sie sich in schlechter Gesellschaft: Die meisten antiken, berühmten Männern und Frauen zugeschriebenen Briefe sind nicht echt. In der Tat betreffen einige der am heißesten geführten Debatten in der Platon-Forschung Platons Briefe. Hierbei handelt es sich um eines der Themen, die der wissenschaftlichen Mode folgen. Aktuell besagt der bei Weitem nicht einhellige wissenschaftliche Konsens, sogar die Briefe, die das größte Echtheitspotenzial aufweisen, seien wahrscheinlich gefälscht. Dagegen tendierte die Lehrmeinung Mitte des 20. Jahrhunderts genau in die entgegengesetzte Richtung, und heute scheint es, als würde das Pendel wieder zurückschwingen. Wenn es sich um »Fälschungen« handelt, dann nicht in dem Sinne, dass sie mit einer bösartigen Absicht verfasst wurden, die Autoren versuchten nicht, Platon in irgendeiner Weise schlechtzumachen. Die genauere Bezeichnung wäre »Pseudepigrafen«, also Texte, die unter anderem Namen geschrieben werden. Hier gibt sich jemand als ein anderer aus, es ist kein arglistiger Betrug. Wahrscheinlich wollte der Autor Platon eher Respekt zollen. Die meisten Briefe sind entweder direkt an die Herrscher und Staatsmänner von Syrakus und Süditalien adressiert, mit denen Platon während seiner Besuche im zentralen Mittelmeerraum zu tun hatte, oder diese Schriftstücke beschäftigen sich mit diesen Personen.

Nach wie vor bewertet eine kleine Gruppe von Forschenden einige der Briefe als authentisch. Die meisten dieser Schriftstücke lassen sich aus stilistischen oder anachronistischen Gründen leicht ausschließen. Bei den Platonischen Dialogen haben sich um einen Kern authentischer Dialoge mehrere unechte angesammelt. Wahrscheinlich ist im Fall der Briefe das Gleiche geschehen: Über Jahrzehnte hinweg gesellten sich zu den wenigen echten Texten dieser Art andere hinzu, die unter Platons Namen verfasst worden waren. Das ist gar nicht so unüblich. Sehen wir uns zwei weitere Autoren aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. an, stellen wir fest, dass Gleiches mit den Reden von Demosthenes und mit Speusippos’ Briefen geschehen ist: Der Korpus beinhaltet bei beiden sowohl authentische als auch unauthentische Texte. Das Für und Wider in puncto Echtheit von Platons Briefen ergeht sich oft in ausgesprochen fachspezifischen technischen Argumenten. Um dem Sinn dieses Buchs weiterhin gerecht zu bleiben, gebe ich diese Argumente hier nicht in voller Länge wieder. Ich erwähnte bereits, dass der wissenschaftliche Konsens keinen der Briefe als echt anerkennt, doch es würde jetzt zu weit führen, diejenigen aufwendig auszuschließen, die ich ebenfalls ablehne. Stattdessen erläutere ich einfach, weshalb ich drei der Briefe akzeptiere.

Soweit wir es uns heute vorstellen können, imitierte man Platon und andere aus verschiedenen Gründen. Vielleicht wollte man eine Lücke in einem historischen Bericht schließen und verfasste dafür einen Brief, der die fehlenden oder vermeintlichen Fakten enthielt. Möglicherweise tat man es zum Spaß oder man wollte sich als Entdecker eines wichtigen Dokuments rühmen, das man dann an eine Bibliothek verkaufen konnte.4 Vielleicht war das Verfassen eines solchen Briefes eine Schulübung. Insbesondere die Briefe, die im Namen eines Philosophen verfasst wurden, können ein Mittel gewesen sein, mit dem der Verfasser einen bestimmten Aspekt einer Doktrin betonen wollte.

Generell ist festzuhalten, dass sich ein langer Text für jemand, der fälschen wollte, kaum gelohnt hätte. Das führt uns direkt zur wichtigsten von Platons Episteln, dem Siebten Brief, denn hier handelt es sich um einen langen Text. Nach der Standardpaginierung von Platons Werk umfasst der Brief 28 Stephanus-Seiten,5 womit er länger ist als elf der Dialoge. Außerdem bleiben gefälschte Briefe tendenziell eher vage; ihr Schreiber scheut eindeutige Aussagen, da er befürchtet, man könne seine Fälschung erkennen. Der Siebte Brief ist alles andere als langweilig. Jemand mit hohen literarischen Fähigkeiten hat ihn wohlüberlegt formuliert: Dieser Text lässt weitaus mehr von Platons Persönlichkeit und seinen Gefühlen durchscheinen, als es für Fälschungen üblich ist. Er enthält Einblicke in die sizilianische Geschichte, die man nirgendwo sonst findet, und sein Blick auf Platons philosophische Lehren ist komplex und ungewöhnlich. Die Details darüber, wie Platon sich in seiner Jugend der Philosophie zuwandte, sind vollkommen plausibel. Dieser Meinung sind übrigens sogar diejenigen, die bezweifeln, ob die Briefe echt sind. Dieses Schriftstück ist schlichtweg zu elaboriert, um eine Fälschung zu sein.

Bedenken wir Platons Status, dann müsste ein Fälscher schon äußerst dreist sein, um so viele Details über Platons Charakter und sein Denken zu behaupten. Kein Fälscher hätte sich getraut, derart beiläufig über Sokrates, Platons Lehrer, zu sprechen wie in diesem Brief. Kein Fälscher hätte gewagt, zu behaupten, das Wissen um Platons metaphysische Lehren könne nicht durch das geschriebene Wort – also seine veröffentlichten Dialoge – transportiert werden. »Denn es [Platons Lehre] lässt sich keineswegs in Worte fassen, wie andere Lerngegenstände, sondern aus häufiger gemeinsamer Bemühung um die Sache selbst und aus dem gemeinsamen Leben entsteht es plötzlich – wie ein Feuer, das von einem übergesprungenen Funken entfacht wurde – in der Seele und nährt sich dann schon aus sich heraus weiter.« Platon meint außerdem: »Es gibt ja auch von mir darüber keine Schrift und kann auch niemals eine geben.«6

Diese Zeilen haben einige wissenschaftliche Diskussionen ausgelöst, mich überraschen sie jedoch nicht. Sieht man von der lebendigen Sprache ab, so sagt die Stelle im Grunde nichts anderes, als dass man Wissen oder Verstehen, im Gegensatz zu Informationen, nicht durch Bücher erlangen kann. Um Glauben in Wissen und Wissen in sicheres Wissen umzuwandeln, braucht es Zeit, man muss über das aus Büchern und Vorträgen Erlernte nachdenken, um es zu verinnerlichen. Platon zog Gespräche oder innere Dialoge der passiven Aufnahme von geschriebenen oder vorgetragenen Worten vor. Er verfasste Dialoge, jedoch keine Abhandlungen, vor allem, um uns Leser zu ermutigen, selbst nachzudenken und so aus uns heraus zu verstehen.

Noch drei weitere Faktoren sprechen dafür, dass der Siebte Brief echt ist. Einer ist chronologischer Natur: Der Text besagt, es sei notwendig, Sizilien neu zu bevölkern, da die griechischen Städte in dieser Region sich aufgrund von Krieg und Vertreibung deutlich geleert hätten. Dies stellte für Sizilien ein echtes Problem dar, das in den frühen 330er-Jahren v. Chr. behoben wurde. Der Brief geht also von einer Situation aus, die zu Platons Zeit offensichtlich war, allerdings etwa 15 Jahre später bereinigt wurde. Der zweite Faktor betrifft den Stil des Briefes In den 1980er-Jahren wurden aufwendige, computerbasierte Stilanalysen bezüglich Platon durchgeführt, die plausibel nahelegen, dass er diesen Brief verfasst hat. In einem so langen Text wäre es schlichtweg unmöglich, Platons Stil derart getreu nachzuahmen. Selbst weniger detailliert betrachtet, zeigt sich hier ein für Platon typischer Stil, denn er spricht wichtige philosophische Themen über Exkurse an. Das ist äußerst charakteristisch für Platon: Themen fließen ineinander, verschwinden und kommen wieder auf. Alle zentralen Aspekte in Politeia - die Gleichnisse von Sonne, Linie und Höhle; die fundamentale Bedeutung des Guten in der Welt; das Ausbildungsprogramm für Philosophen - führt der Text über Exkurse ein. Und der dritte Faktor besteht darin, dass der garantiert unechte Zweite Brief versucht, den Siebten Brief zu imitieren,7 was sonderbar wäre, wenn es sich bei beiden um Fälschungen handelte.

Obwohl es nicht bis ins Letzte beweisbar ist, sprechen doch alle hier angeführten Punkte dafür, dass Platon den Siebten Brief tatsächlich verfasst hat. Für dieses Buch liefert dieses Schriftstück eine Fülle von Einzelheiten über Platons Leben, besonders über seine Teilhabe an den politischen Machenschaften in Syrakus. Er ist eine Rechtfertigung seines Lebens als Ganzes, verfasst als Autobiografie; insbesondere musste sich Platon angesichts seiner langen Beziehungen zu den syrakusischen Tyrannen gegen den Vorwurf verteidigen, er unterstütze die Tyrannei. Indem wir den Siebten Brief als authentisch ansehen, bringt er uns Platon so nahe, wie wir es uns nur wünschen könnten. Er zeigt uns einen Mann, der nicht nur ein Theoretiker war, sondern prüfen wollte, ob sich seine Theorien auf die wirkliche Welt anwenden lassen.8

Ich ordne außerdem auch den Dritten Brief und den Achten Brief als authentisch ein, denn beide stimmen in Stil und Fakten mit dem Siebten Brief überein. Dass der Achte Brief echt ist, belegt außerdem ein Papyrusfragment aus der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr., das einige Zeilen dieses Textes enthält.9 Beide Briefe sind bei Weitem nicht so lang wie der Siebte Brief – jeder umfasst um die sechs Stephanus-Seiten – der entscheidende Faktor ist, dass sie aus derselben Feder zu stammen scheinen. Die meisten der wenigen Forschenden, die manche der Briefe als authentisch einschätzen, akzeptieren diese drei Schriftstücke. Sie unterscheiden sich insofern von den restlichen zehn Briefen, die man Platons Werkausgaben in der Regel beifügt, als dass sie im Grunde Manifeste oder Pamphlete sind, die sich lediglich als Briefe ausgeben. Sie wenden sich nicht nur an den genannten Adressaten, sie wurden auch für die allgemeine Öffentlichkeit auf Sizilien und in Athen geschrieben. Platon tat es seinem Zeitgenossen Isokrates gleich, der ebenfalls eine autobiografische Verteidigung seines Lebens verfasste und Briefe über politische Angelegenheiten schrieb – darunter einen an Dionysios I., den ersten Syrakuser Tyrannen, den Platon persönlich traf. Sowohl der Siebte Brief als auch der Achte Brief richten sich an die Freunde von Platons Freund und Schüler Dion, wohingegen der Dritte Brief sich direkt an den Syrakuser Tyrannen Dionysios II. wendet. Er besteht größtenteils aus scharfen Zurechtweisungen und reagiert wahrscheinlich auf eine verloren gegangene Schmähschrift des Dionysios über Platon. Gemeinsam bilden diese drei Briefe, insbesondere in Verbindung mit Plutarchs Lebensbeschreibung von Dion (und auch Cornelius Nepos’ kurzem Dion, obwohl dieser kaum etwas ergänzt), die Grundlage für meinen Bericht über Platons Besuche in Syrakus. Außerdem liefert uns der Siebte Brief auch Details über sein früheres Leben. Niemand bezweifelt, dass Platon nach Sizilien reiste, selbst diejenigen nicht, welche die Briefe ablehnen, da Plutarch, obwohl er sich selbst in großen Teilen auf Platons Briefe bezieht, Informationen hinzufügt, die sonst nirgends auftauchen.

Auf den ersten Blick mag die Fülle an Details, die uns über die Besuche in Sizilien vorliegen, sich bedauerlich unausgewogen auswirken: Wir wissen weitaus mehr über sie als über den Rest von Platons Leben. Ich glaube jedoch nicht, dass dieses Ungleichgewicht uns in die Irre führt. Die Reisen nach Sizilien waren Ausnahmen in einem ansonsten eher ruhigen und gelehrten Dasein. Man könnte sich an J.R.R. Tolkiens Leben erinnert fühlen: Abgesehen von dem, was sich in seiner brillanten Vorstellungskraft abspielte, führte er das gewöhnliche, unaufgeregte Leben eines Oxford-Professors. Wir verfügen über Platons Schriften, wir wissen von seinen sizilianischen Interventionen. Dies sind die beiden ausschlaggebenden Elemente in einem ansonsten friedlichen und zurückgezogenen Leben.

Was sagen die Dialoge über Platons Leben aus?

Wir erfahren aus den Dialogen nur wenig über Platons Charakter. Er spricht, wie ein Autor von Theaterstücken, in seinen Dialogen nie selbst. Doch auch wenn er es täte, wäre es gefährlich, sich auf solche Aussagen zu verlassen. Der schottische Philosoph David Hume entwickelte im 18. Jahrhundert eine skeptische Philosophie, die ihm selbst den Kopf verdrehte, als er zu seiner eigenen Zufriedenheit bewies, dass sich keine Theorie bis ins Letzte beweisen ließe und wir den Informationen, die unsere Sinne uns liefern, nicht vertrauen können. Dennoch gesteht er uns in seinem Traktat über die menschliche Natur, er lege im wirklichen Leben seine skeptische Persona aus seinen philosophischen Schriften ab: »Da die Vernunft unfähig ist, diese Wolken zu zerstreuen, so ist es ein glücklicher Umstand, daß die Natur selbst dafür Sorge trägt und mich von meiner philosophischen Melancholie und meiner Verwirrung heilt [...] Ich esse, spiele Tricktrack, unterhalte mich, bin lustig mit meinen Freunden.«10

Kurz gesagt lässt sich nur schwer von einem Werk auf denjenigen schließen, der ihn verfasst hat. Vladimir Nabokov schrieb zwar Lolita, hatte aber keinesfalls etwas für minderjährige Mädchen übrig. Am bekanntesten ist Platon für seine Ansicht, die einzig wahre ontologische Wirklichkeit liege in den Ideen begründet,11 den immateriellen Entitäten, die uns dazu befähigen, die Dinge dieser Welt einzuordnen und konzeptionell zu denken. Ich bin mir jedoch sicher, dass Platons erster Gedanke, wenn er sich an einem Stein stieß, nicht lautete: »Dieser Stein ist nicht echt.« Nicht nur ist es schwer, von einer schriftstellerischen Persona auf das tatsächliche Wesen eines Menschen zu schließen. Hinzu kommt bei Platon, dass man oft gar nicht genau sagen kann, wie seine Haltung zu gewissen Sachverhalten aussah, selbst in Bezug auf die fundamentalen Dinge. Dennoch werde ich es an einigen Stellen riskieren, manche von Platons Eigenschaften aus seinen Schriften herauszuarbeiten. Das werde ich so selten wie möglich tun, aber diesem Risiko setzen sich alle Biografen von Schriftstellern aus.

Politik, mit einem besonderen Fokus auf politischer Führung, gehörte zu Platons Hauptinteressen, nicht zuletzt, weil sie auch für seinen Lehrer Sokrates von zentraler Bedeutung gewesen war. Platon widmete nicht nur Politeia und Nomoi diesem Gebiet, beide Texte machen gemeinsam beinahe 40 Prozent seines Gesamtwerks aus, sondern auch seine drittlängste Schrift (Gorgias) und den mittellangen Politikos. Des Weiteren finden sich auch in einigen anderen Dialogen politische Aspekte, besonders in Menexenos, Kriton und Kritias. Bedenkt man zum einen, dass es sich bei der Politik um einen Gegenstand der realen Welt handelt (im Gegensatz zur Metaphysik), und zum anderen, wie viel Zeit Platon mit dem Versuch verbrachte, in der großen sizilianischen Stadt Syrakus eine verantwortungsvolle Herrschaftsform zu etablieren, dann erscheint es angebracht, seine Ansichten zu gewissen politischen Themen, besonders bezüglich Herrschaft und des Verhältnisses zwischen Herrscher und Gesetz, an diesen Texten festzumachen. Jedenfalls solange sie in einem Verhältnis zu seinen Lebensumständen stehen. Dementsprechend spielt Politik in diesem Buch eine größere Rolle als andere Gebiete der Philosophie, und da Politik und Ethik (welche die Regeln für das menschliche Zusammenleben aufstellt) in antiker Philosophie ineinander übergehen, werde ich auch auf Platons ethische Grundsätze eingehen. Diese Gebiete der Philosophie dienen der praktischen Anwendung, und entsprechend sollte man ihnen in einer Biografie ausreichend Platz einräumen.

Wie gehen wir mit Verweisen auf zeitgenössische Ereignisse in den Dialogen um? Was verraten sie uns über den Verlauf von Platons Leben? Hier bleibt die Auswahl klein. Einige Dialoge – in der Reihenfolge der in ihnen stattfindenden Handlung: Theaitetos, Euthyphron, Sophistes, Politikos, Apologie des Sokrates, Kriton und Phaidon – beschäftigen sich mit den Entwicklungen, die Sokrates’ Prozess vorausgingen, dem Prozess an sich und seiner Zeit im Gefängnis im Jahr 399 v. Chr., während er auf die Vollstreckung seines Todesurteils wartete. Diese Dialoge entstanden also nach 399. Die anderen Dialoge, für die sich ein eindeutiger Schauplatz festlegen lässt, beziehen sich auf Sokrates’ Lebzeiten, ihre Handlung findet also während des 5. Jahrhunderts v. Chr. statt. Deswegen liefern sie uns keine Informationen über die Zeit, in der sie geschrieben wurden. Es gibt allerdings ein paar anachronistische Verweise auf Ereignisse des 4. Jahrhunderts v. Chr.12 Daher können wir davon ausgehen, dass Platon Nomoi, zumindest einen Teil davon, in seinen späten Jahren verfasste, da der Dialog auf ein Ereignis verweist, das sich erst in den 350er-Jahren ereignete. Menexenos bezieht sich auf den Frieden des Antalkidas im Jahr 386, mit dem der Korinthische Krieg endete, und Symposion erwähnt ein Ereignis aus dem Jahr 385/4. Theaitetos erzählt davon, wie Theaitetos im Jahr 391 der Ruhr und seinen Kampfwunden erlag.13Philebos bezieht sich auf einige Ansichten von Eudoxos von Knidos, der ungefähr 370 nach Athen kam, um an der Akademie zu studieren, zu forschen und zu unterrichten. Menon scheint auf ein anti-sokratisches Pamphlet anzuspielen, das ungefähr im Jahr 390 v. Chr. erschien.

An einigen Stellen verrät Platon sein eigenes Alter. Der Philosophenherrscher in Politeia muss mindestens 50 Jahre alt sein, und Platon hätte dies wahrscheinlich nicht geschrieben, wenn er nicht selbst entsprechend alt gewesen wäre. In Nomoi sprechen drei ältere Männer miteinander, und an einer Stelle heißt es: »Als junger Mensch sieht ja jedermann solche Dinge ganz undeutlich, als Greis aber am schärfsten.«14 Damit ist so ziemlich alles ausgeschöpft, was uns die Dialoge in Bezug auf die einzelnen Phasen von Platons schriftstellerischem Schaffen liefern können. Die Dialoge spielen in einem fiktionalen Universum, das Platon schuf und das ungefähr dem Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr. entspricht. Sie konzentrieren sich auf Sokrates und beschäftigen sich nur wenig mit der restlichen Welt.

Platon verweist in den Dialogen an drei Stellen auf sich selbst, allerdings ist keine davon besonders informativ. In der Apologie des Sokrates wird zweimal erwähnt, dass er bei Sokrates’ Prozess im Jahr 399 anwesend war und zu denjenigen gehörte, die Sokrates bei der Bezahlung einer Strafe geholfen hätten, hätte das Gericht eine verhängt.15 In Phaidon erklärt er, eine Krankheit habe ihn davon abgehalten, Sokrates an seinem letzten Tag im Gefängnis beizustehen.

Ansonsten taucht Platon in den Dialogen im Grunde nicht auf. Oft tilgt er sich sogar völlig: In Theaitetos heißt es, Eukleides von Megara habe den Text verfasst, was Platon zum unerwähnt bleibenden Kopisten macht. Seine Abwesenheit hat gute Gründe: Sie bewahrt die Leser davor, vorschnell von einem maßgebenden Standpunkt auszugehen – von dem des Autors. In den anonymen Prolegomena heißt es dazu: »In unserem Verstand, der urteilt, finden wir uns einmal auf Seiten des Fragenden und ein andermal auf der Seite des Befragten.«16 Wir müssen selbst entscheiden, mit wem wir übereinstimmen, und uns so unsere eigenen Überzeugungen vor Augen führen. Auf diese Weise arbeiten wir mit dem Text und werden selbst zu Philosophen, indem sich in unseren Köpfen ein zweiter Dialog abspielt. Platon lässt Sokrates Folgendes sagen:

Ihr aber, wenn ihr mir folgen wollt, kümmert euch wenig um den Sokrates, sondern weit mehr um die Wahrheit, und wenn ich euch dünke, etwas Richtiges zu sagen, so stimmt mir bei, wenn aber nicht, so widerstrebt mir auf alle Weise, damit ich nicht im Eifer, mich und euch zugleich betrügend, euch wie eine Biene den Stachel zurücklassend davongehe.17

Der Eindruck, wirklich an den Dialogen teilzuhaben, ist einer der Hauptgründe, weshalb es solche intellektuelle Freude bereitet, Platon zu lesen. Selbstverständlich sollte man den Grad von Platons Anonymität nicht überbewerten, schließlich wussten die Leser schon immer, dass sie etwas »von Platon« in den Händen hielten. Er ist in den Dialogen immer präsent, er bleibt nur unsichtbar. Da er sich selbst aus ihnen zurückzieht, sind die Dialoge jedoch auch keine geeignete Quelle, um etwas über sein Leben und seinen Charakter herauszufinden. Wir müssen uns also vor allem auf die authentischen Briefe und auf externe Quellen verlassen und ergänzen, was wir über die athenische Gesellschaft und Geschichte der damaligen Zeit wissen. Wir werden über Platon nie die Art von Biografie schreiben können, wie sie zu Philosophen der jüngeren Vergangenheit existiert. So können wir zum Beispiel bei Immanuel Kant oder Bertrand Russell auf ausführliche persönliche Korrespondenzen zurückgreifen, die ihren Alltag erkennen lassen und aufzeigen, was sie dachten. Für Platon fehlen uns diese Quellen; und dennoch entsteht, trotz der Schwierigkeiten und der beschränkten Mittel, über die wir verfügen, vor unseren Augen nach und nach sein Portrait.

1Aufwachsen im kriegsgebeutelten Athen

Platon wurde im attischen Jahr 428/7 v. Chr. geboren.1 So steht es in fast jedem Buch und Artikel über Platon, dabei ist diese Aussage höchstwahrscheinlich falsch. Platons großer Ruhm und die Ehrfurcht, die er auslöste, führten zu Legendenbildung und überschwänglichen Lobpreisungen. Diese Verehrung beeinflusste sein Geburtsjahr, weil man davon ausging, dass er unter dem besonderen Schutz des Gottes Apollon stand, der unter anderem als Gott der Weissagung und der geistigen Klarheit galt. Es hieß, Bienen, entsandt von Apollons Dienerinnen, den Musen, hätten sich auf die Lippen des frischgeborenen Platon gesetzt und seinen Mund mit Honig gefüllt – als Zeichen für seine zukünftige Eloquenz und Gelehrsamkeit.

Die Vorstellung, Platon verfüge über eine apollonische Natur, war bereits zu seinen Lebzeiten verbreitet, oder zumindest kurz nach seinem Tod. Seinem Neffen Speusippos, der nach ihm die Akademie leitete, war die Legende, Apollon sei Platons eigentlicher Vater, schon bekannt; vielleicht dachte Speusippos sie sich auch für die Trauerrede aus, die er auf Platons Beerdigung hielt. Platons irdischer Vater soll der Überlieferung nach versucht haben, sich mit Gewalt an seiner frisch angetrauten jungen Frau zu vergehen (Frauen in Athen wurden häufig im Alter von 15 Jahren verheiratet), sei aber »gescheitert« - einfacher ausgedrückt: Er litt an Impotenz. Als er seine Versuche einstellte, wurde er in einem Traum gewarnt, in den nächsten zehn Monaten nicht mit seiner Frau zu schlafen, um die Reinheit von Platons göttlicher Geburt nicht zu beflecken. Frühe christliche Schriftsteller, die einen Großteil von Platons Texten mit ihrem eigenen Glauben vereinten, interpretierten diese Legende als Parthenogenese. »[U]nd sie glauben also, daß der Fürst der Weisheit nicht anders als von einer Jungfrau geboren worden sei«, ergeht sich der Kirchenvater Hieronymus.2 Er folgte eindeutig der biografischen Tradition, die Platon zum Erstgeborenen der Familie machte, tatsächlich war seine Mutter aber keine Jungfrau: Platon war ihr viertes Kind.

Diese Legende zog zwei Konsequenzen nach sich. Die eher Triviale ist die, dass Platons Geburtstag auf den 7. Thargelion im attischen Kalender (etwa im späten Mai unserer Zeitrechnung) gelegt wurde, weil Apollon in diesem Zeitraum geboren wurde. Wahrscheinlich wählte Speusippos dieses Datum nach Platons Tod aus, damit die Mitglieder der Akademie (der von Platon gegründeten Schule) an diesem Tag jährliche Gedenkrituale durchführen konnten. Später feierten Platoniker wie Plutarch von Chaironeia (1./2. Jahrhundert n. Chr.) und Plotin (3. Jahrhundert n. Chr.) Platons Geburtstag an diesem Tag und den von Sokrates einen Tag davor.3 Die größere Konsequenz betrifft Platons Geburtsjahr. Das einzig sichere Datum, das wir für Platons Leben haben, von Historikern ebenfalls bestätigt, ist sein Todesjahr 348/7. Zum Zeitpunkt seines Todes war er bereits berühmt genug, sodass Geschichtsschreiber dieses Datum notierten, das Jahr seiner Geburt kannten sie allerdings nicht. Da es neun Musen gibt, wurde seine Geburt auf 428/7 zurückgerechnet, 81 (9*9) Jahre vor seinem Tod.4 Es wurde sogar behauptet, er sei an seinem Geburtstag verstorben, wodurch er genau 81 Lebensjahre vollendet hätte.

Später kam ein weiterer Faktor hinzu, der Platons Geburtsdatum verfestigte. Im 2. Jahrhundert v. Chr. entwarf der Gelehrte Apollodor von Athen, der im Museum von Alexandria in Ägypten arbeitete, ein einflussreiches chronografisches System, das ein Menschenleben in Abschnitte von 20 Jahren einteilte. Demzufolge erreichte ein Mensch seine Akme im Alter von 40 Jahren. Im Falle Platons lief das auf Folgendes hinaus: Er wurde 428/7 geboren, traf Sokrates 408/7, gründete die Akademie 388/7, reiste 368/7 nach Sizilien und starb 348/7. Apollodor wusste, dass dies ein starres Schema war, doch er wollte Historikern ein Werkzeug an die Hand geben, um Ereignisse im Weltgeschehen wenigstens grob miteinander verbinden zu können. Präzise biografische Angaben lassen sich leider nicht aus apollonischen Schemata oder Datumsangaben, die auf der apollodorischen Numerologie aufbauen, ableiten.

Verschiedene Aspekte weisen auf eine Geburt nach 428/7 hin. Das stärkste Argument dafür ist, dass nichts andeutet, Platon habe in einer der letzten Schlachten des Peloponnesischen Krieges 406 und 405 gekämpft - daher war er zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich keine 20 Jahre alt. Damals fehlte es Athen an Personal fürs Militär, weswegen er sicherlich eingezogen worden wäre. In Athen absolvierten junge Männer von 18 oder 19 Jahren eine Art Wehrdienst, der aber auf die Grenzen Attikas (der umliegenden Landschaft, in deren Zentrum Athen lag) beschränkt blieb; erst mit 20 Jahren schickte man die Männer in weiter entfernte Gebiete. Im Jahr 405 muss Platon also jünger als 20 Jahre gewesen sein. Dies bestätigt der Siebte Brief.5 Er besagt, dass Platon vorhatte, am öffentlichen Leben in Athen teilzunehmen (wie es viele Männer aus gutem Hause taten), sobald er volljährig war – das war man mit 20 Jahren. Nach dem Ende des Peloponnesischen Krieges im Jahr 404 setzten die siegreichen Spartaner 30 Oligarchen ein, die über Athen herrschen sollten, allgemein wird dies als die Herrschaft der Dreißig bezeichnet (später mehr dazu). Platon gibt zu, sich für deren Vorhaben zur moralischen Reform Athens interessiert zu haben. Außerdem erwähnt er, dass einige der Dreißig und deren Gehilfen Freunde und Verwandte von ihm waren, die ihn einluden, sich der Herrschaft anzuschließen. Daher war Platon im Jahr 404 wahrscheinlich entweder alt genug, um ein politisches Amt anzunehmen, oder er erreichte bald darauf das entsprechende Alter. Im Jahr zuvor (405) war er dagegen noch nicht alt genug. Dementsprechend wurde Platon frühestens 424/3 geboren.

Der Peloponnesische Krieg

Platons Kindheit fiel mit einem schrecklichen Krieg zwischen seiner Geburtsstadt und Sparta zusammen.6 Der Krieg sollte entscheiden, ob Athen (das eine mächtige Allianz von Staaten entlang der Ägäis anführte) oder Sparta (an der Spitze einer kaum weniger mächtigen Allianz, hauptsächlich der peloponnesischen Staaten) die Führung unter den Stadtstaaten in Griechenland übernehmen würde, um sich dann an den untergeordneten Staaten bereichern zu dürfen. Der Krieg begann im Jahr 431. Zwischen 421 und 413 herrschte ein fragiler Friede zwischen beiden Seiten. Die Athener beteiligten sich während dieser Zeit dennoch an Kampagnen außerhalb der eigenen Gebiete. Im Jahr 415 veranlassten der ehrgeizige Aristokrat Alkibiades und seine politischen Verbündeten, die eine populistische Strategie verfolgten, eine Invasion Siziliens, deren mächtigste Stadt, Syrakus, ein potenzieller Verbündeter Spartas war.

Dies entpuppte sich als desaströse Fehlentscheidung. Es war vollkommen unrealistisch anzunehmen, man könne eine so große und unruhige Insel wie Sizilien vom fernen Athen aus regieren. Zwei Jahre später waren die athenischen Expeditionstruppen am Ende, nachdem sie während des gesamten Unterfangens 40 000 Mann verloren hatten - Athener, Verbündete und Söldnerhilfstruppen. Die Truppenstärke der Athener war bereits durch die Attische Seuche, die in den frühen 420er-Jahren die Stadt und die Armee heimsuchte, und durch vorherige Schlachten stark reduziert worden. Mit den Verlusten auf Sizilien verfügte Athen nur noch über ungefähr ein Drittel seiner ursprünglichen Streitkräfte, außerdem drohte der Stadt die Insolvenz. Im selben Jahr (413) begannen die Spartaner wieder mit offenen Angriffen, nachdem die Athener im vorangegangenen Jahr die Friedensvereinbarungen gebrochen hatten, als sie sich an der Invasion von spartanischem Territorium beteiligten.

Die Sizilienexpedition brachte den Unmut, der in einem Großteil der Athener Elite brodelte, zutage. Sie hatten gute Gründe, ungehalten zu sein, nicht zuletzt, weil sie genau dann Militäroperationen finanzieren sollten, als ihnen der Krieg die meisten ihrer Einnahmequellen geraubt hatte. Im Jahr 411 übernahm eine Oligarchie die Regierung und setzte einen Rat aus 400 Sympathisanten aus den Rängen der verstimmten Reichen ein. Die Übernahme verlief verhältnismäßig friedlich, allerdings begehrte das Volk schon wenige Monate später gegen den Rat auf, der eklatant an der Umsetzung seiner Versprechen gescheitert war – die Demokratie wurde wiederhergestellt. Platon war zu dieser Zeit alt genug, um diese Umwälzungen kritisch zu verfolgen; seine Familie gehörte derselben Gesellschaftsschicht an wie die Oligarchen, und einige von ihnen sympathisierten vielleicht mit dem Vorhaben.

Militärisch gesprochen, stand für die Athener das Menetekel an der Wand; mit der Sizilienexpedition hatten sie ihre eigene Niederlage heraufbeschworen. Kurz keimte zwischen 411 und 408 noch einmal Hoffnung auf, als Alkibiades signifikante Erfolge auf See verzeichnete, danach schwand jedoch jede Aussicht auf Erfolg endgültig. Die Perser, die ihre Macht über die griechischen Stadtstaaten Kleinasiens zurückforderten, begannen das Kriegstreiben der Spartaner finanziell zu unterstützen. So bauten die Spartaner eine kampfstarke Flotte auf, womit sie den Athenern nun Konkurrenz machten - bis dahin hatte sich Athen auf seine Überlegenheit auf See verlassen, denn die Marine war Grundlage seines militärischen Erfolgs gewesen. Eine Niederlage war absehbar, und im Jahr 404 war es schließlich so weit. Ein Jahr zuvor war die athenische Flotte ausgelöscht worden, was die Stadt besonders verwundbar zurückließ. Die Spartaner belagerten Athen, bis der Hunger die Stadt in die Knie zwang, anschließend begann die Herrschaft der Dreißig.

Platon verbrachte seine Jugend dementsprechend in einer Stadt, die mit Blick auf ihre sichere Niederlage in tiefe Schwermut verfallen war. Zum Zeitpunkt seiner Geburt konnten die Athener noch mit Recht behaupten, im reichsten und mächtigsten Staat der griechischen Welt zu leben. Als Platon volljährig wurde, hatte sich das Blatt gewendet, Athens finanzielle Rücklagen waren aufgebraucht, und die Niederlage hatte die Stadt zur Demut gezwungen. Die Situation muss für ihn bedrückend und erschreckend zugleich gewesen sein.

Er erlebte die berühmte Athener Demokratie an ihrem tiefsten Punkt und in ihrer ganzen Rücksichtslosigkeit, geleitet von Menschen, die nur an ihre eigene Macht dachten, nicht daran, was gut für die Stadt als Ganzes war. Man stimmte enthusiastisch für die Invasion des wohlhabenden Sizilien und suhlte sich in den Erfolgen Alkibiades’, verbannte ihn aber schon nach seinem ersten Misserfolg. In einer Abstimmung, die wahrscheinlich nicht rechtens, sicherlich aber unklug war, verurteilte man acht von zehn gewählten Generälen nach einer Seeschlacht im Jahr 406 zum Tode. Athen hatte die Schlacht zwar gewonnen, den Generälen war es aber aufgrund eines aufkommenden Sturms nicht gelungen, mehr als 2000 Athener und Alliierte zu retten, die während der Schlacht über Bord gegangen waren, sodass sie schließlich ertranken. Die meisten Ruderer in der Athener Marine kamen aus den ärmeren Schichten, wie auch die Menschen daheim, die für die Verurteilung der Generäle aus den höheren Klassen stimmten. In den kommenden Jahren stand Platon der Demokratie nie sonderlich positiv gegenüber, obwohl er im Alter anerkannte, dass es dem Volk erlaubt sein müsse, am politischen Leben teilzunehmen. In seiner Jugend hatte er gesehen, wie desaströs es sich auswirkte, wenn politisch unbedarfte Menschen herrschten, und so hatte er sich dem Ideal eines wahrhaft gebildeten politischen Anführers verschrieben. Wahrscheinlich hätte er sich der Meinung Alkibiades’ angeschlossen, der die Athener Demokratie als »anerkannten Unsinn«7 bezeichnete.

Das Athen von Platons Jugend war eine Stadt in Auflösung. Die Vorstellungen von Moral waren fließend, wie so oft in Kriegszeiten, und in seinem späteren Leben sprach sich Platon immer für hohe moralische Standards aus.

Die Stadt war in sich gespalten, die Risse verliefen zwischen den Generationen und zwischen den Klassen – später bestand Platon darauf, Geschlossenheit und Einigkeit seien grundlegend für politische Stabilität. Wobei politische Stabilität wiederum die Voraussetzung sei, damit Menschen sich positiv entwickeln und ein erfülltes Leben führen könnten. »Gibt es nun wohl ein größeres Übel für den Staat«, fragt Sokrates in Platons Politeia, »als das, welches ihn zerreißt und zu vielen macht anstatt zu einem? Oder ein größeres Gut als das, was ihn zusammenbindet und zu einem macht?«8 Ihm zufolge verdiente eine gespaltene Gesellschaft es nicht, sich überhaupt als solche zu bezeichnen. Insbesondere benennt er Uneinigkeit zwischen Armen und Reichen als das grundlegende Problem, aus dem sich alle weiteren Konflikte speisen.9

Platons engster Familienkreis

Abbildung 1.1 Platons Familie

Platon stammte aus einer hoch angesehenen Familie (siehe Abbildung 1.1). Sowohl sein Vater als auch seine Mutter konnten unter ihren Ahnen einige namhafte Staatsmänner aus früheren Jahrhunderten vorweisen, und Platons Vater konnte, wie es unter den aristokratischen Familien Athens durchaus üblich war, seine Abstammung sogar bis zum Gott Poseidon zurückverfolgen. Platon entwickelte dagegen Zweifel an solchen Behauptungen.10 Wie für die Familien der Athener Elite typisch, speiste sich der Reichtum der Familie aus ihrem Landbesitz. Platons Vater war Ariston, Sohn des Aristokles, vom Demos Kollytos und Stamm Aigeis, seine Mutter war Periktione, Tochter des Glaukon. Platon hatte zwei ältere Brüder, Adeimantos und Glaukon, und eine ältere Schwester, Potone. Adeimantos kam wahrscheinlich im Jahr 430 zur Welt und sein Bruder Glaukon ein Jahr später, da beide im Jahr 409 alt genug waren, um an einer Schlacht außerhalb von Attika teilzunehmen. Ein an die beiden gerichtetes Gedicht beginnt so: »Göttlich Geschlecht, ihr Söhne des herrlichen Mannes Ariston.«11 Potone wurde um 426 geboren und schließlich Platon im Jahr 424 oder 423. Potone heiratete einen Mann mit Namen Eurymedon und gebar ungefähr im Jahr 407 einen Sohn, Speusippos, der selbst ein berühmter Philosoph werden sollte und Platons Nachfolge als Leiter der Akademie antrat. Wenn wir den Informationen des pseudo-platonischen Dreizehnten Briefes vertrauen können, dann hatte Platon in den 360er-Jahren vier Großnichten, also die Kinder der Kinder seiner Geschwister.

An irgendeinem Punkt kam die Geschichte auf, Platon hätte ursprünglich Aristokles, nach seinem Großvater, geheißen und Platon sei nur ein Spitzname gewesen, der sich durchsetzte. Die antiken Biografen und andere schreiben, er wurde »Platon« genannt, weil er feist und stämmig (Griechisch platus) war oder vielleicht »weitläufig« im Sinne eines umfassenden Intellekts. Sobald sie festgelegt hatten, dass »Platon« ein Spitzname war, mussten sie sich anschließend eine Namensänderung für ihn ausdenken, dabei kamen sie auf Aristokles, nach Platons Großvater, eine durchaus vernünftige Idee. Allerdings ist das völliger Unsinn: Wie wir wissen, gab es im 4. und 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen und anderswo mehrere Platons (darunter ein bekannter Komödiendichter). Es handelte sich also um einen vollkommen normalen Namen.12 Außerdem war es Brauch, seinen erstgeborenen Sohn nach dessen Großvater zu benennen, was Platon nicht war. Dementsprechend lautet der vollständige Name unseres zukünftigen Philosophen: Platon, Sohn des Ariston, vom Demos Kollytos und Stamm Aigeis (siehe Abbildung 1.1).13

Alle vollwertigen Athener Staatsbürger gehörten einem ererbten Demos und Stamm an. Bei einem Demos handelt es sich zwar um eine Siedlungsgemeinschaft - in Attika existierten 139 –, ein Bürger konnte aber einem Demos angehören, ohne dort zu leben. Er war in dem Demos registriert, in welchem seine Vorfahren am späten Ende des 6. Jahrhunderts eingetragen waren, als die athenische Gesellschaft demokratisch reformiert wurde. Diese Zugehörigkeit wurde beibehalten, ob die Familie noch dort wohnte oder nicht. Platons Demos, Kollytos, befand sich innerhalb der Stadtmauern, südwestlich der Akropolis; wahrscheinlich hat er dort, im Herzen der Stadt, seine Kindheit und Jugend verbracht. Aus administrativen Gründen gehörten alle Athener Bürger einem von zehn Stämmen (Phylen) an. Männer desselben Stamms nahmen gemeinsam an verschiedenen gesellschaftlichen und religiösen Ritualen teil und kämpften Seite an Seite auf dem Schlachtfeld. Alle zehn Stämme benannten sich nach legendären lokalen Helden und Königen. Aigeus war der Namensgeber des Stamms Aigeis, er war ein früher König von Athen und galt als Vater des Theseis (nach ihm wurde auch das Ägäische Meer benannt).

Abbildung 1.2 Platon. Diese Büste ist eine römische Kopie vom Kopf einer Statue und wurde kurz nach Platons Tod im Garten der Akademie – der von Platon gegründeten Schule – aufgestellt. Altes Museum, Berlin.