3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Sparkys Edition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

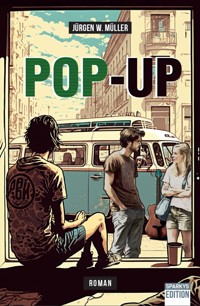

Klaus Freisen, siebenundzwanzig und Mathestudent, geht Klausuren und Menschen aus dem Weg. Als die Eltern ihm sein Geld kürzen, muss er handeln. In die Heimat möchte er nicht zurück, also vermietet er zähneknirschend unter. Jeff, ein Familienvater, und die Auszubildende Linda ziehen bei ihm ein. Besonders die umwerfende Freundin Lindas, eine Studentin, weckt in Klaus das Vertrauen, wieder zu studieren. Nebenbei fängt er an zu leben. Wäre da nicht dieser Hiobsbrief.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Jürgen W. Müller

Pop-up

Inhaltsverzeichnis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Der Autor Jürgen W. Müller

Danksagung

Sparkys Edition

Zum Buch

Klaus Freisen, siebenundzwanzig und Mathestudent, geht Klausuren und Menschen aus dem Weg. Als die Eltern ihm sein Geld kürzen, muss er handeln.

In die Heimat möchte er nicht zurück, also vermietet er zähneknirschend unter.

Jeff, ein Familienvater, und die Auszubildende Linda ziehen bei ihm ein. Besonders die umwerfende Freundin Lindas, eine Studentin, weckt in Klaus das Vertrauen, wieder zu studieren. Nebenbei fängt er an zu leben.

Wäre da nicht dieser Hiobsbrief.

Jürgen W. Müller

Pop-up

Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Institutionen sind reiner Zufall.

Alle Rechte unterliegen dem Urheberrecht.

Verwendung und Vervielfältigung von Text und Bild nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages.

E-Mail: [email protected]

Lektorat: Tanja Bochmann

Korrektorat: Andrea Arendt

Umschlaggestaltung: Designwerk-Kussmaul, Weilheim/Teck, www.designwerk-kussmaul.de

© 2023 Sparkys Edition

Herstellung und Verlag: Sparkys Edition,

Zu den Schafhofäckern 134, 73230 Kirchheim/Teck

ISBN: Softcover: 978-3-949768-11-8

Für all diejenigen Suchenden, die sich zwischenzeitlich auf ihrem Lebensweg verlaufen haben.

1.

Niemand zu sehen draußen, also runter zum Briefkasten! Vierzig Stufen der Ungewissheit lagen vor ihm, hin und zurück. Was könnte Klaus nicht alles passieren? Eine Stufe verfehlen, hinfallen oder einem Nachbarn begegnen.

Lange hallten seine Schritte im Treppenhaus nach, als würde dadurch die Schwere der Sache betont werden. Klang genauso, wenn jemand anderes durchs Haus stampfte. Und wer wusste, ob es immer dieselben Leute waren. Vielleicht wohnten jetzt ganz andere hier, von ihm unbemerkt.

Mit einem Rentner im Parterre sprach er manchmal, eher aufgezwungen, sonst kannte er niemanden im Haus. Hinter jeder dieser Türen, an denen er vorbeihuschte, verbarg sich eine Geschichte. Aber bis auf Essensgerüche drang nichts raus.

Die Klappe des Briefkastens quietschte, als sei sie häufig geöffnet worden. Was hatte wohl früher darin gelegen?

Warteten Urlaubsgrüße, Liebesbriefe oder Scheidungsklagen auf seine Vormieter? Nichts dergleichen erreichte ihn. Nur die Zeitung, Mahnschreiben und allerlei Prospekte, die er nicht brauchte und so lange ignorierte, bis nichts mehr hineinpasste.

Klaus schnappte sich den Anzeiger, schloss den Kasten und eilte zurück. Nachdem er eine Windung umkurvt hatte, öffnete sich Altwegners Tür.

Aufmerksam überflog dessen Blick den Flur. Lauerte der Rentner ihm auf?

„Ah, Sie san’s. Ham’s a bisserl …?“ Altwegner malmte auf etwas rum, wahrscheinlich Kautabak.

Klaus wendete sich ab. „Tag, ich … ich muss hoch.“

„Sieht man Sie auch mal. Viel zu tun, gell?“

„Hab Essen auf dem Herd“, rief er. Gelogen, aber oben roch es nach Brokkoli.

„Rennen’s schon.“

Vor sieben Jahren war Klaus hergezogen und eingangs hatte der Rentner ihn gefragt, ob er Deutscher wäre. Das hatte er bejaht und angefügt, inwiefern das wichtig sei.

„Na, das nicht grad“, hatte sich der Exilbayer aus der Affäre gezogen und an seiner Strickjacke rumgezupft.

Hätte Klaus länger mit dem reden sollen? Altwegner hätte ihm wohl von seinem künstlichen Seitenausgang erzählt.

Darüber erfuhr er ungern weitere Details. Trotz Handicap schaffe der Rentner fünfzig Kniebeugen und marschiere durch das Viertel, jeden zweiten Tag. Sein eigener Aktionsradius erschien ihm so noch kläglicher.

Wieder oben legte er die Zeitung auf den Tisch, setzte sich hin und atmete durch. Wenn er wie jetzt einfach nichts tat, plagte ihn oft sein Gewissen. Im Bauch schmerzte es ihn dann, als wucherte dort ein Geschwür. Doch heute fühlte er sich weniger schuldig. An diesem Ruhetag entspannten auch die Normalos. Morgen widmeten sich die anderen wieder ihrer Pflicht, während er seine ignorierte.

Er lauschte dem surrenden Kühlschrank, um den trüben Gedanken auszublenden.

Und da es ansonsten totenstill war, übertönte dieses Geräusch mühelos seinen Herzschlag.

Das hässliche Klingeln seines Telefons zerriss die Stille. Klaus zuckte zusammen. Jedes Mal passierte ihm das. Nicht der Anruf als solcher erschreckte ihn. Das kam vor, sogar bei ihm. Nur kein Klingeln mehr. Er hatte den Ton vor Wochen deaktiviert. Doch scheinbar hatte ihn die Technik überlistet. Es klingelte lauter, als er es in Erinnerung hatte. Das schallte bestimmt durchs ganze Haus. Und das, obwohl er lieber keinerlei Aufsehen erregte.

Klaus verharrte auf dem Stuhl. Einfach aussitzen. Irgendwann gab der Anrufer schon auf.

Aber wer zum Teufel war dran? Vielleicht jemand mit einer Umfrage, Werbung oder etwas noch Schlimmerem? Derjenige ließ es nicht Abend werden.

Nein, er wählte den Mittag aus, um ihn zu erreichen. Könnte wichtig sein: Geiselnahme, Bombenfund, Einsturzgefahr oder so etwas.

Riefen die an, weil die sich nicht mehr in die Nähe des Hauses trauten? Nach einem weiteren Klingeln wog er den möglichen Nutzen gegen einen potenziellen Schaden eines Anrufes ab. Schließlich knickte er ein.

Er bemühte sich zum Telefon und setzte sich samt Apparat auf die Bettkante. „Jo, Klaus hier.“

„Guten Tag, ist doch jemand da. Georg Albrecht von der Ruhrwohn. Spreche ich mit Herrn Freisen?“, hörte er eine wohlklingende Stimme.

„Was … was gibt es denn?“

„Nun, ich würde Sie gern dar…“

„Moment.“ Klaus legte den Hörer neben sich und entwirrte geräuschvoll das Kabel. „Jo.“

„Herr Freisen, Sie sind ja Mieter bei uns. Womöglich können Sie sich denken, worum es geht.“

Die schleppende Klospülung oder wilde Koituslaute, ausgerechnet aus seiner Wohnung, würde der Herr wohl nicht meinen. „J-Jo?“ Klaus wischte sich über die Stirn.

„Sollte der Restbetrag bis am Freitag bei uns eingehen, kein Problem. Dann lassen wir den Knüppel im Sack.“

Welch ein Komiker, dachte er. „Klar. In Ordnung.“

„Wunderbar. Auf Wiederhören, Herr Freisen.“

Ehe er noch etwas zu seiner Verteidigung vorbringen konnte, war die Leitung tot.

Das hätte nicht passieren müssen, ein grober Fehler. Sonst war der Stecker vom Telefon ausgestöpselt.

Er hatte vergessen, ihn herauszuziehen.

Klaus hatte keinen Schimmer, warum er damals hier eingezogen war. Drei Zimmer hatte er, von denen er im Endeffekt nur eines brauchte. All dieser Platz, den er mitbezahlte, verkümmerte weitestgehend ungenutzt.

In den anderen Räumen verstaubten mit Klamotten gefüllte Kisten, ein Plasma-TV und kniehoch gestapelte Magazine. Er blätterte manchmal darin, um zu sehen, was die Forscher seitdem widerlegt hatten.

Verschwendete er damit Zeit, über so etwas zu grübeln? Nur wenn er nicht lachte oder mit anderen sprach, wäre Zeit verloren. Von dieser Weisheit hörte Klaus irgendwann und an zu vielen Tagen missachtete er sie.

Änderte sich daran jemals etwas? Im Haus kannte er niemanden, nur der Rentner von eben schwallte ihn häu-figer zu, trotzdem kannten sie sich nicht.

Herr Altwegner wusste nichts über ihn, höchstens, dass er viel zu tun hatte. Gerne ließ Klaus ihn das glauben. Die anderen Nachbarn wussten selbst das nicht. Mit denen, die alle Familienaura verströmten, ergaben sich keine Gespräche. Außerhalb des Wohnhauses würde er sie niemals erkennen und umgekehrt verhielt es sich bestimmt genauso.

Unterhielten sich die anderen im Flur, spitzte Klaus ab und zu die Ohren. Inhaltlich sagten sie nichts, produzierten sich aber wie eine Nachrichtensendung mit Liveticker im Sekundentakt. Spräche er mit denen, käme Klaus sowieso nicht zu Wort.

Und nach einem solchen Smalltalk läge unausgesprochen in der Luft, sich mal wieder auszutauschen. Er ließ es lieber gleich sein und fügte sich dieser anonymen Großstadt im Ruhrpott.

Klaus schlug den Anzeiger auf. Zur Region stand nichts Interessantes drin. Nur die üblichen Mauscheleien in Politik und Wirtschaft. Im Mittelteil entdeckte er eine Info für seine Karteikarten, die er mit Fakten zu einer Vielzahl von Ländern speiste. Warum damit aufhören, die Kärtchen upzudaten? Schließlich machte er das schon ewig.

Den Chef Kolumbiens radierte er aus und trug den neuen Staatsmann ein, als hätte er den Wechsel bewirkt.

Online hätte er das auch erfahren, doch blieb sein Verhältnis zu diesem Medium zwiespältig. Die Eltern sträubten sich gegen die Community, weil Klaus sich sonst noch mehr der Welt entziehe, sagten sie. Was sie mit „Welt“ meinten, wusste er nicht genau.

Vielleicht die Nachbarn, Kollegen und den Fußballverein. Mehr gab es dort nicht. Die Eltern glaubten, er fühlte sich jetzt wohler, nur weil er woanders lebte. Dabei war das relativ. Ganz entziehen konnte sich Klaus nicht.

Wo bliebe er ohne ihre Kohle? Allein die Miete fraß die Hälfte vom Etat, der Rest verschwand meistens spurlos wie Sprühregen. Checkte er wie jetzt seinen Kontostand, mutierte er zum Bittsteller, der von ihrer Gnade abhing. Dieses Gefühl verstärkte sich, wenn er am Jahresende zu ihnen fuhr. Zum einen wegen Weihnachten, und zum anderen, weil er dann Geburtstag hatte und noch einen Bonus bekam.

Zum zweiten Mal versemmelte er das Passwort des Kontos. Das merkte er sich nie. Sonderzeichen, Großbuchstaben, dazwischen irgendwelche Striche. Alles musste sicher wie Fort Knox sein und um das zu toppen, speicherten die es nicht ab.

Auf welchem verdammten Zettel stand das Passwort?

Er ging zum Regal, zog eine Schublade auf und kramte darin. Metallisch klackerte es. Ganz unten lag ein Schreibblock, darauf die Zugangsdaten. Verschüttet von Schrauben, Münzen und allerlei Krimskrams, der besser in einem Mülleimer aufgehoben wäre.

Feinsäuberlich tippte er die Zeichen ab und die Seite baute sich auf, nach dem dritten Versuch. Er schärfte seinen Blick.

Was die Bank ihm als Gutschrift präsentierte, war eine Frechheit. Es war etwas faul im Staate Dänemark, da dem Betrag über sechshundert Euro fehlten. Buchten die den Rest gleich nach?

Klaus hämmerte auf die Maustaste, um den Browser neu zu laden. Nichts. Noch mal. Die Summe kümmerte das nicht.

»Blutsauger!« Bloß nicht ausrasten, nur das nicht. Auch wenn er hoffte, das werde sich irgendwie aufklären, seinen Verstand täuschte er nicht.

Diejenigen, die hinter diesem Manöver steckten, saßen außerhalb der Bankmauern. Im heimischen Garten genossen sie den sommerlichen Anblick der Büsche und Blumenbeete, um sich von ihrer Arbeitswoche zu erholen, die ihnen all das gestattete.

Passte er als ihr Sohn dazu? Seit dem Tod seiner geliebten Großmutter immer weniger. Hinge Klaus in der Heimat ab, würde er auch nichts Weltbewegendes tun, doch bitte keinen Mist verzapfen.

Er stellte sich vor, die steile Treppe dort raufzugehen. Vor jeder der vielen Türen wartete er und starrte sie an wie einen Sargdeckel. Das Mobiliar dahinter interessierte ihn nicht. Dann ging er raus auf den Balkon und spähte befangen über Bäume und Nachbarzäune hinweg.

Zurück nach Hohenlockstedt, diesem Drecknest?

Klemmte der Geldhahn weiterhin, bliebe ihm nichts anderes übrig. Zu arbeiten kam für ihn nicht infrage, denn er müsste stundenlang mit fremden Leuten in einem stickigen Büro sitzen. Überall Blicke und stumme Fragen, nein, das war nichts für ihn. Auch die Hürde zur Uni packte er selten. Meistens lugte er in den Hörsaal rein, lauschte kurz und ging dann fort, als hätte er sich im Raum geirrt.

Räume? Er hielt inne, dachte kurz nach.

Vorhin hatte ihn die Größe seiner Wohnung mit voller Wucht angesprungen. Seine leeren Zimmer nutzte er, um Sachen darin zu parken. Wäre es ihm möglich, sie mit einem Geldgeber auszuschmücken? Irgendwie schräg. Einen Zettel aushängen oder eine Anzeige schalten, um einen Untermieter zu finden?

Im Bad und der Küche ginge eine fremde Person ein und aus. Auch nachts. Nebenan ein Bett, ein Schrank, eine andere Welt.

Bei diesem Gedanken richteten sich seine Nackenhaare auf. Jemandem seine Zimmer überlassen?

Nur im äußersten Notfall.

2.

Jeffs Civic, dessen Tachometer an der halben Million kratzte, verhöhnte ihn. Die Sitze schienen ihn zu fragen, warum er erneut allein unterwegs war. Eine Leere ergriff Jeff, von den leuchtenden Schaltern und Anzeigen nur noch verstärkt. Sie warfen ihr trostloses Licht ins Wageninnere, fast bis zur Rückbank, auf der noch der Kindersitz steckte. Es versetzte ihm einen Stich.

Seit einigen Ampeln schlichen zwei Cadillacs vor ihm her, da bot sich eine Lücke und Jeff überholte. Diejenigen, die die Karossen lenkten, schauten selbstgefällig drein, obwohl es dafür keinen Grund gab.

„Aufschneider“, stieß er aus. „Heischen nach Anerkennung für diese Rostlauben.“

Nach ihm erreichte seitlich ein Renault den Kreisverkehr und wartete dort. Jeff bog ein, war noch anderthalb Fahrzeuglängen entfernt und bereitete sich darauf vor, die Hand zu heben oder zu nicken. Sie war es, daran zweifelte er nicht. Ihr Profil und das Kennzeichen verrieten es ihm.

Mittlerweile wohnte Rabea, so hieß sie, am Niederrhein.

Aus welchem Grunde war sie wieder hier? Hatte sie beruflich in der Stadt zu tun oder besuchte sie jemanden? Eine Freundin oder einen neuen Partner?

Ein Sekundenblick und sie verließ sein Sichtfeld, das er im Rückspiegel verlängerte. Schon tauchte sie irgendwo hinter ihm in die Masse der Lichter ein, wozu das Cellokonzert im Radio den würdigen Soundtrack lieferte. Hatte sie ihn gesehen, nicht bemerkt oder nicht erkannt?

Schwungvoll legte er sich in die Linkskurve, arbeitete sich zum Scheitelpunkt vor, doch sie nahm kein Ende. Das Konzerthaus passierte er und das Vestibül starrte ihn düster an, als wüsste es all die Antworten auf die jemals dahinter gestellten Fragen. Preisgeben wollte es die keinesfalls.

Jeff ging vom Gas und rollte bis zur Ampel aus. Eine Ansagerin kündigte das Programm an und er schaltete zum Indie Sender, auf dem eine Pop Hymne lief.

Der Refrain des Songs „True Faith“ umschmeichelte seine Sinne. Jeff sang die Zeilen mit und trommelte den Rhythmus auf das Lenkrad. Als Jugendlicher hatte er das Lied auf eine Kassette überspielt, dreimal hintereinander, und es ständig in Wohnungslautstärke gehört.

Leise klang der Song aus, das gab es heutzutage selten. Meistens endeten die Lieder abrupt.

Er ließ die Stadt hinter sich und erreichte den Vorort, in dem sein ehemaliger Studienkollege Richie wohnte.

Abgesehen von drei Kindern, die der Dämmerung trotzten und Bälle warfen, war die Glückaufstraße ruhig. Birken säumten die Seiten, dazwischen boten sich großzügige Parklücken.

Auf Höhe des Satteldachhauses hielt er an. Sein Provisorium hier war ein winziger Raum, wohl einem Kind zugedacht. Darin stand eine abgewetzte Chaiselongue, die ihn nicht zur Ruhe kommen ließ.

Mit jedem weiteren Tag spürte er, dass er Richies Gastfreundschaft über die Norm strapazierte. Auch der Gesprächsstoff neigte sich dem Ende zu.

Die Anekdoten taugten nicht mehr zum Ablachen wie früher.

Sie beide kannten sie auswendig und Britt, seine Partnerin, hörte aufmerksam zu und schmunzelte meistens an den richtigen Stellen. Dabei schaute sie skeptisch, so wie eine Mittzwanzigerin dies einer älteren Generation gegenüber tat.

„Hab neulich deine Frau gesehen“, hatte Richie letzte Woche in eine Phase des betretenen Schweigens hinein gesagt.

Auf Nachfrage hatte Jeffs Kumpel, der bei der Stadt Raumplaner war, zu seiner Freundin geschaut und sie hatte geschickt zu einem anderen Thema gelenkt. Seither stand eine leise Ahnung im Raum, die Jeff verunsicherte. An den freien Tagen verstärkte sich das beklemmende Gefühl, weil er in einer fremden Wohnung aufwachte.

Das würde sich schnellstens ändern, hoffte er und bückte sich hinab. Den kümmerlichen Rest von Sultaninen klaubte er auf und warf ihn zur Straße hinaus.

Jeff stieg aus. Das Auto verriegelte er, ohne hinzuschauen. Die gewohnte Klick-Salve ertönte und er genoss die Frischluft im Sicherheitsabstand zur City.

„Den hol ich nicht“, „Du bist aber dran“, „Nein, du“, „Ich war doch grade“, zankten sich die spielenden Kinder darum, wer den Softball in einem der Vorgärten suchen musste.

„Wohnst du hier?“ Einer der Jungen peilte ihn an.

„Wir sehen uns häufiger, nicht?“

„Holst du unsern Ball?“

Jeff überhörte es und ging bis zur Straßenmitte weiter.

„Vorn im Baum.“ Spitzbübisch wies der ungefähr Achtjährige zu einem der Grundstücke. Jeff stoppte, lief widerwillig zurück und um seinen Wagen herum.

In der kargen Ulme, zu der der Junge zeigte, verbarg sich kein Fremdkörper.

„Unten. Siehst du ihn denn nicht?“

Einen Meter über dem mannshohen Lattenzaun wucherte ein Ast, in dem der Neonball feststeckte.

„Macht nächstes Mal eine Räuberleiter“, sagte Jeff und bemerkte, dass die Jungs nicht kapierten, was er meinte. Einen Arm streckte er hoch, griff den Ball und befreite ihn vorsichtig aus der Astgabelung. „Gebt andermal Obacht.“

Jeff warf ihn den Kindern hin. Sie riefen ihm freudig zu und spielten weiter.

Seine Fernbrille klemmte er in die Hemdtasche, erreichte den Gehsteig und drehte seinen Kopf herum. Wie erwartet beugte sich aus einem Fenster eine Anwohnerin, der Lockenwickler im Grauhaar steckten. Den herben Blick, der auf ihn herabfiel, hielt Jeff aus, als sähe er etwas Interessantes. Er wendete sich der Haustür zu und schloss auf.

***

Jetzt war es also doch passiert. Das, was Klaus insgeheim befürchtete, aber lieber von sich weggeschoben hatte, überrollte ihn.

„Warum das?“, fragte er brüchig in den Hörer.

„Haben wir kein Recht dazu, Klaus?“ Ihre Stimme klang belegt, wie meistens im Spätsommer, wenn sie abends zu lange draußen saßen.

Von weit weg kamen ihre verwaschenen Worte.

Kein Wunder, es waren vierhundertzwanzig Kilometer von Holstein bis zu ihm ins Ruhrgebiet.

„Euch ist piepegal, wie’s mir geht, oder?“

„Ich hoffe, du bist wohlauf“, redete sich Mutter heraus. „Vater lässt dich von Herzen grüßen. Ach, und sage bitte, bis wann musst du geräumt haben, Kind? Verstehe, dass wir uns darauf einstellen müssen.“

„Ich bleibe hier wohnen.“

„Dort? Das bekommt dir nicht, wie du weißt. Du möchtest … du kannst überhaupt nicht o…“

„Ich komme super zurecht.“ Nicht ein wahres Wort verließ seinen Mund. Doch er hatte Glück. Würde seine Mutter weiter darauf eingehen, fiele seine dürftige Verteidigung wie schief gestapelte Bauklötze in sich zusammen. Stattdessen sagte sie lapidar: „Scheinbar brauchst du unser Geld nicht mehr.“

Vor über einem Monat hatten sie seine Unterstützung auf einen Hungerlohn gekürzt, gerade für die Kaltmiete reichte es noch. Wohnen durfte er, nur leben nicht.

Ein leeres Leben – zugegeben – aber immerhin seins.

„Stört mich nicht. Das mit dem Geld.“

Das war nicht er, der das gesagt hatte. Irgendetwas in ihm hatte diese Worte ausgespuckt. Endlich einmal selbstbewusst ihr gegenüber aufzutreten, musste seine Mutter gehörig verblüffen.

„Du bist undankbar uns gegenüber, Kind, ganz undankbar geworden. Überlege dir …“

„Ich habe keine Zeit, Mutter, wir sehen uns vielleicht zu Weihnachten.“ Bevor sie noch etwas erwidern konnte, drückte sein Daumen auf den roten Hörer.

Weg waren ihre zeternde Stimme und ihre Angewohnheit, ihm Schuldgefühle einzureden. Immer wieder krochen diese Biester in ihm hoch, drückten ihm auf den Magen, wenn er mit ihr telefonierte. Dabei hatten sie sich beide rasant auf ihr Nichtverhältnis zubewegt.

Fuhr er am Jahresende zu ihnen, war das von ihm Gesagte bis dahin vergessen. Spätestens in einer Woche, dafür sorgte ihr Terminkalender.

Der Druck auf seiner Brust, der sich gerade kräftig meldete, hatte ihn stets gewarnt, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er ging zum Regal und warf anderthalb Tabletten ein, zwang sie mühsam seine Kehle herunter. Bitterer Speichel sammelte sich.

„Vererbt“, hatte sein Vater letzten Dezember geantwortet, als Klaus ihm seine Schmerzen schilderte. Danach hatte sein alter Herr ihm wortlos das Messgerät von „Hartmann“ in die Hand gedrückt. Den Firmennamen hielt Klaus für Programm, da rasche Blutzufuhr auch ein Organ belebte, das unterhalb der Gürtellinie lag. Zunächst hatte er sich nicht in das Management eingemischt, das Blut wusste doch Bescheid, lief an die richtigen Orte und kannte die Wege und Bahnen aus dem Effeff.

Irgendwann hatte er sich dazu durchgerungen, das Messgerät einmal zu testen. Den Blutdruck zu messen, stellte eine Momentaufnahme dar, zufällig wie ein Lottogewinn. Doch seither plagten ihn seine Werte, die alarmierend hoch gewesen waren. Vielleicht erkrankte er, weil er glaubte, es schon zu sein. Der umgekehrte Placeboeffekt irgendwie.

Von zu Hause konnte er nichts mehr erhoffen, jedenfalls kein Geld. Das hatte ihm das Telefonat mit seiner Mutter unmissverständlich aufgezeigt.

Er kannte seine Eltern gut genug, um zu wissen, dass sie ihre Drohung wahr machten.

Vielleicht würden sie ihm nicht sofort ihre gesamte Unterstützung streichen, aber bestimmt weiterhin genug, um ihn allmählich in die Knie zu zwingen.

Ein langsamer Finanztod erwartete ihn. Wollte er das zulassen?

Ein schon bekannter Gedanke überfiel ihn, poppte auf wie eine Cookie-Warnung, ließ sich allerdings nicht entfernen.

Er ging zu seinem Schreibtisch und setzte sich. Der Block, der darauf lag, war noch unbenutzt. Er schlug ihn auf. Dann griff er zu einem Kugelschreiber.

„Zwei Zimmer zu vermieten, 12 und 16 qm, citynah.“ Er überlegte, wieviel er dafür verlangen könnte.

Fünfhundert? Das wären dreiviertel seiner Miete.

Gedanklich ging er in Zehnerschritten zurück und stoppte abrupt. Das klang nach einer runden Zahl, die wie eine herzliche Einladung wirken müsste.

Vierhundertfünfzig Euro für beide Zimmer müssten ihm reichen, um für eine Weile über Wasser zu bleiben.

Das wäre für die Superlage und weitere Annehmlichkeiten wie die nahe U-Bahn-Station nicht zu viel, dachte er.

Im Gegenteil, es wäre fast geschenkt. Er würde sich vor Anrufen von sparwilligen Studenten nicht retten können. Die würden ihm die Bude einrennen. Mit solch einer Aktion rechneten seine Eltern nicht.

Bisher hatte er sich ihnen noch nie entgegengestellt, nicht richtig.

Widerworte hatte er schon das eine oder andere Mal parat gehabt, von Kindestagen an. Aber letztlich hatte er doch kleinlaut immer das getan, wozu sie ihn gedrängt hatten. Schließlich saßen sie am längeren Hebel. Leider immer noch.

Es machte ihn ein wenig stolz, so einfallsreich gewesen zu sein, an einen Aushang an der Uni zu denken. War das nicht überaus erwachsen von ihm?

Sollte sich wider Erwarten niemand darauf melden oder nur Leute, die er nicht leiden könnte, käme auch eine Zeitungsannonce in Betracht.

Aber eins nach dem anderen. Dies war ein kluger Schachzug, der erste seit Langem.

***

Linda öffnete die Wohnungstür und schloss hinter sich ab. Metallisch klickte es. Sie hängte die Jacke an den Kleiderhaken, darunter verstaute sie den karierten Rucksack. Durch die aufgeblasenen Backen ließ sie Luft ausströmen, versuchte so, die Erregung aus sich herauszupusten. Unglaublich, was sich manche erlaubten.

„Wissen Sie nicht, wer ich bin?“, hatte Frau Brömmers Linda vor den anderen Kunden angeschnauzt.

Als Stammkundin erwartete sie, mit ihrem Nachnamen angesprochen zu werden. Sollte sie sich als Aushilfe jedes Gesicht merken? Wenigstens hatte eine Begleiterin die Furie beschwichtigt. Trotzdem hatte Linda sich beim Wechselgeld verzählt und war danach noch ganz fahrig gewesen. Hoffentlich beschwerte die Frau sich nicht bei ihrem Chef. Den Nebenjob musste sie unbedingt behalten, Stress hatte sie schon genug.

Linda horchte in den Flur hinein. Es war ungewöhnlich ruhig in der Fünfzimmerwohnung. Ihre Mutter, deren Jacke am Haken fehlte, war wohl nach dem Feierabend unterwegs. In einem der Kinderzimmer lief der Fernseher.

Sie ging in die Küche und warf einen Blick auf den Haushaltsplan. Eigentlich hätte ihre Mutter darauf für jeden Tag Linda eintragen können, nur einmal stand dort Renée, der Name ihrer nächstjüngeren Schwester.

Ihr Blick fiel auf die Kaffeemaschine, die schon lange aus dem letzten Loch pfiff. Eine angenehme Art, sich vom Koffein zu entwöhnen.

„Renée!", rief sie.

Nach ein paar Momenten öffnete sich ihre Tür. Leise Fernsehgeräusche drangen auf den Flur.

„Ja?“

„Hast du was gegessen?“

„Bisschen.“

„Ich meine was Richtiges, nicht Chips oder Schokozeug!“

„Hmm“, brummte Renée.

„Ich mache schnell was. Sag Fiona Bescheid.“

„Die ist nicht da.“

„Wo denn?“

„Unten bei dieser kleinen Zicke.“

„Geh hin und hol sie!“

„Essen ist ja noch gar nicht fertig, oder?“

„Aber gleich.“

Mit einem strengen Blick auf den Flur untermalte Linda das Gesagte.

Daraufhin trottete Renée widerwillig nach draußen. Die Tür ließ sie einen Spaltbreit offen.

Währenddessen kochte Linda Wasser und schüttete Spiralnudeln in einen Topf.

Ein paar Bockwürste dazu müssten reichen. Die Kleinen aßen sowieso kaum mehr als ein Spatz.

Vielleicht schmeckte es ihnen auch nicht, was Linda auf den Tisch zauberte.

Mit Fiona im Schlepptau kam Renée zurück, als Linda das Kochwasser in die Spüle goss.

„Da ist die Kleine“, sagte Renée und stupste sie an.

„Selber klein.“ Kurz kabbelten sich die beiden. Fiona puffte ihrer Schwester mit der Faust gegen die Schulter. Beinahe geriet sie durch den Schwung aus dem Gleichgewicht. „Aua!“, sagte Renée und holte mit ihrem Arm aus.

„Hallo, Fiona. Schluss damit und setzt euch.“

Linda schaufelte dampfende Nudeln auf ihre Teller und gab eine zerplatzte Wurst dazu.

„Schon wieder?“, sagte Fiona und verdrehte die Augen.

Linda nickte trotzig.

„Ohne Senf?“, sagte Renée.

„Du weißt, wo der Kühlschrank ist.“

Linda hatte ihrer Schwester im Haushalt alles Wissenswerte beigebracht. Oft half Renée ihr bei der Spül- und Waschmaschine, räumte das Geschirr ein und legte die gebügelte Kleidung zusammen.

Allzu gerne verließ sie sich jedoch auf ihre ältere Schwester.

Es erinnerte Linda an die Zeit, als sie selbst in diese Rolle schlüpfte, ungefähr im selben Alter wie ihre Schwester jetzt. Immer noch Kind, war sie plötzlich in der Lage zu funktionieren, wie eine Erwachsene zu denken und zu handeln. Was zum einen gut war, hatte den Nachteil, dass sie ihre Kindheit nie richtig gespürt hatte.

Nicht mehr seit diesem Tag vor mehr als sieben Jahren, als ihr Vater tödlich verunglückt war.

Ein Schlüsselgeräusch riss sie aus den traurigen Gedanken.

Nach einem Klappern an der Garderobe schaute ihre Mutter zur Küche herein.

„Hallo, Süße.“

„Wo warst du denn noch?“

„Na, die Kinder sind versorgt?“ Ihre Mutter fuhr sich durchs frisch geschnittene Kurzhaar.

„Ja, hat das große Kind gerade erledigt.“

„Ist noch was vom Galadinner übrig?“

Linda nickte schmunzelnd.

Sie stellte einen Teller samt Besteck auf den Tisch. Dann wünschte sie ihrer Mutter einen guten Appetit.

Beide Hände legte Linda an ein Ohr und verzog müde ihren Mund. „Schönen Abend dir.“

„Schlaf gut, Schätzchen“, sagte ihre Mutter.

Auf ein ernstes Gespräch hatte Linda keine Lust. Hoffentlich störte sie niemand mehr.

3.

Am nächsten Morgen erwachte Klaus voller Unruhe. Er blickte zum Schreibtisch, auf dem die Zettel mit seinem Wohnangebot lagen. Vorwurfsvoll starrten sie ihn an. Natürlich konnte er den Kopf unter die Decke stecken und so tun, als ob sein Schreibtisch leer wäre. Aber hatte er das nicht viel zu lange gemacht?

Von selbst würden seine Wohnangebote nicht an die Aushangwand der Uni gelangen. Schließlich raffte er sich auf und schleppte sich ins Bad, um sich zu waschen. Sein Haar triefte, als er sich kurz darauf an den Küchentisch setzte, um eine Kleinigkeit zu frühstücken.

Schon eine Dreiviertelstunde später lief er über den Campus.

Wann war er zuletzt hier gewesen? Es musste Monate her sein. Trotzdem glich das Terrain exakt seinem Erinnerungsbild, so als hätte jemand seit seinem letzten Besuch die Zeit angehalten, um sie nun weiterlaufen zu lassen. Es gab keine neuen Sitzbänke oder Absperrpfosten. Auch die Bäume waren natürlich noch da, trugen aber, dem Herbst geschuldet, weit weniger Blätter.

Dass er wieder hierherkommen könnte, hatte Klaus vor Kurzem noch ausgeschlossen. Den Grund, weshalb er nun hier war, hatte es vor Wochen noch nicht gegeben.

Vielleicht nahm er deshalb die kargen Mauern und Fenster der Vorlesungssäle anders wahr. Im Moment stellten die Gebäude keine Bedrohung für ihn dar, weil er in diesem Ort und den darin befindlichen Aushängen nur eines sah: eine Chance, seine Zimmer zu vermieten.

Im Mathegebäude, das er mit kurzen Schritten betrat, lagen auch die Fakultäten für Chemie und Physik.

Deshalb lag ein unangenehmer Geruch in der Luft, den bezüglich Aufdringlichkeit wohl nur Krankenhäuser toppten. In einem der Seitentrakte hantierten die Angestellten häufiger mit Reagenzgläsern, denen beißende Dämpfe entstiegen.

Würde sich ausgerechnet jemand aus diesen Fachbereichen bei ihm melden? Das wäre unter Umständen gar nicht so schlecht.

Bisher nahm er Studenten dieser Fächer als pflegeleicht wahr. In gemeinsamen Vorlesungen verhielten sie sich ruhig und hörten dem Prof aufmerksam zu. Einer hatte Klaus sogar bereitwillig Auskunft gegeben, als er selbst einmal nicht aufgepasst hatte. Waren das nicht exzellente Voraussetzungen für einen Mitbewohner?

Er musterte die Aushangwand, die von Gesuchen und Angeboten überquoll. Wie erwartet, steckten keine vergessenen Reißzwecken oder ähnliche Hilfsmittel in der Holzwand.

Wer hier etwas erreichen wollte, musste gut vorbereitet sein. Aus seiner Jackentasche nahm er die gefalteten Zettel heraus. Einem Plastiktütchen entnahm er achtsam die Reißzwecken, die er zu Hause in einer Schublade entdeckt hatte.

Vorsichtig befestigte er das Papier, drei Stück waren es. Die Lücken an der Wand, die sich ihm boten, verteilten sich strategisch gut: Links in Augenhöhe, dann mittig oben und eine weit rechts. So musste er keines der anderen Angebote verdecken oder abreißen.

Klaus prüfte noch einmal seine Kontaktdaten und wie seine Zettel inmitten der anderen wirkten. Nahtlos fügten sie sich ein, als wären sie schon immer dagewesen.

Das war geschafft. Länger als nötig wollte er sich doch nicht hier aufhalten. Allmählich rief ihm dieser Ort unrühmliche Erinnerungen zurück.

Verpasste Seminare, schlechtgelaunte Profs, deren Wutreden und unzählige Prüfungen, durch die Klaus krachend gefallen war.

Nach einer herben Niederlage im Fußball besuchte die unterlegene Mannschaft bestimmt auch ungern das Stadion, in dem es passiert war. Es sei denn, sie hatte seitdem einen dortigen Erfolg verbucht. Dieser stand jedoch für Klaus noch in den Sternen einer anderen Galaxie.

Er ging hinaus und blickte Richtung Parkplatz, der nur zwanzig Meter vom Gebäude entfernt lag. Die Fahrertür eines Autos, das ihm bekannt vorkam, schloss sich.

Der sparsame Blick der Fahrerin traf auf seinen. Zu seiner Überraschung war es Solveig, eine seiner Kommilitoninnen. Sie hatte es wohl eilig. Flüchtig hob sie eine Hand, was er verdutzt erwiderte. Dann bog sie in die Straße ein und verschwand.

***

Später in der Wohnung ging er zackig auf und ab. Jetzt war es nicht mehr zu ändern. Jederzeit konnte ihn jemand anrufen und Interesse an seinen Räumen anmelden.

Er nahm seinen Telefonapparat und prüfte wiederholt, ob dieser funktionstüchtig war.

Sollte er einen Testanruf machen? Aber wen sollte er anrufen? Die Zeitansage? Er wusste, wie spät es war, 13:25 Uhr.

Oder könnte er Solveig anrufen? Sie hatte den Campus zwar verlassen, aber das hieß nicht, dass sie erreichbar war. Wie würde sie reagieren, wenn er sich nach so einer langen Zeit einfach bei ihr meldete? So reserviert, wie sie ihn zuvor gegrüßt hatte? Klaus wurde es unwohl bei dieser Überlegung, also ließ er es sein.

Wenn er sich schon keinen Anruf bei Solveig zutraute, wie sollte er in dieser Verfassung Gespräche mit Leuten ertragen, die sich für seine Zimmer interessierten?

Er brauchte den nötigen Mut dafür, um diese Prozedur durchzustehen.

Im Moment beliefen sich seine Kontakte auf Null, wohlwollend auf 0,5, rechnete er Solveig dazu. Das war aber nicht immer so gewesen.

Er hatte doch einmal viele Leute gekannt und sie ihn auch.

Wie viele waren es allein während seines Studiums gewesen? Das ließe sich herausfinden, zumindest annäherungsweise.

Er schnappte sich einen Zettel und legte los, alle seine Weggefährten zu vermerken, an die er sich erinnerte. Schon war er bei zehn angelangt. Erstaunlich!

Eine halbe Stunde später war das Blatt kreuz und quer vollgeschrieben. Er hielt es hoch gegen das Licht, dann nah vor die Augen, sodass die Namen verschwammen.

Viele Vor- und Nicknamen fielen ihm ein, zu denen sich häufig keine Gesichter formten.

Manchmal glaubte Klaus, da sei es, merkte dann aber, dass es jemand anderes war.

Nur die beiden Bekannten, die seines Wissens tot waren, hatte er klar vor sich gesehen.

Einer war bei einem Autounfall gestorben, der andere hatte sich vor einen Zug geworfen. Er war nicht einmal achtzehn Jahre alt gewesen. Bei seiner Beerdigung hatten viele geweint.

Würde das auch jemand wegen Klaus tun? Bestimmt niemand von der Namensliste.

Aber konnte er wissen, wem er etwas bedeutet hatte?

Machten sich seine Eltern wirklich etwas aus ihm? Über das Gerede hinaus, dass er doch wisse, wie lieb sie ihn hätten. Nie hatte er die beiden weinen gesehen. Was sie tief berührte, war ihm immer verborgen geblieben.

Auf dem Blatt Papier versammelten sich virtuell hundertsechzehn Gefährten, meistens flüchtige Bekannte. Ihre Dunkelziffer schätzte er höher ein. Trotzdem verblüffte ihn diese Zahl, die genügend Zeit hatte, zu entstehen. Währenddessen hatte sich die Welt weitergedreht und seine Wohnung ausgelassen, in der seine Gedanken wie ein Hagel aus Pingpongbällen auf ihn zurückgeprallt waren.

Meistens überlegte er, was das alles sollte, fragte sich, warum er hier war und das tat, was er jeden Tag so tat. Oder er hinterfragte die Dinge, die er nicht für nötig hielt.

Seit vorhin ging ihm Solveig nicht aus dem Kopf. Bestimmt lernte sie gerade, wie an vielen Nachmittagen. Eine ihrer Routinen, um in der Regelzeit zu bestehen. Für ihn kam das nie infrage, weshalb sein Mathestudium nur noch pro forma lief.

Klaus hatte Solveig für eine Weile verdrängt, wusste nicht, ob die Verbindung zu ihr reell oder großzügig aufgerundet war. Da sie ihr Studium sicher noch nicht beendet hatte, fehlte sie auf der Liste mit seinen alten Bekannten. Er hoffte, dass es noch lange dauern würde, bis er sie hinzufügen musste. Im Gegensatz zu ihr hatten die anderen auf der Liste bereits Staub angesetzt.

Die Namen fielen in sich zusammen, als Klaus den Zettel zerknüllte, ihn zu einem festen Ball formte. Drei Punkte, wenn er jetzt traf. Oder behielt er ihn lieber, damit er die Kollegen nie vergaß und sich an die legendären Partys mit ihnen erinnerte?

Der Ball prallte an der Wand ab, landete zwei Zentimeter neben dem Mülleimer. Klaus lächelte bitter.

Zeit für einen Zimtkaffee, der seine Laune meistens etwas verbesserte. Auf dem Flur stieß er gegen einige Bierflaschen - „Pling, Pläng“ -, sie drehten sich auf dem Holzboden, es klang wie zwei Sprinter auf den Schlussmetern.

Niemand reagierte, keine Stimme, es war egal, was er machte.

Wieder im Zimmer, sprang ihm aus allen Ecken seine Kindheit entgegen. Hatte seine Mutter recht und gängelte ihn, weil er an diesen alten Gegenständen festhielt?

Das Bücherregal enthielt nach Epochen sortierte Lexika, über denen ein Schlachtschiff, ein Panzer und Flugzeuge die Stellung hielten. Unten eingequetscht warteten Lehrbücher, darüber Manga Hefte. Seine Sammlung von Comics wegzuwerfen, brachte er nicht übers Herz, nicht einmal einen einzigen davon. Diese Zeichnungen und Stories hatten ihn all diese Jahre begleitet, schon als Kind. Damals hatte er viele Ausgaben hierhin mitgenommen, da er sich schneller eingewöhnen wollte.

Jetzt sorgten sie nur dafür, dass sein altes Zuhause drohend über ihm schwebte. Ein Ort, wo er nicht mehr hingehörte. Von anderen bemerkt, aber nicht wahrgenommen. Höchstens würden die Eltern ihn im Obergeschoss ihres Hauses dulden, was er auf keinen Fall zulassen wollte. No way!

4.

„Bist du heute unterwegs?“, fragte ihn Richie und nahm einen Schluck Kaffee.

Dessen Bauchansatz, den er lange durch Racquetball im Zaum gehalten hatte, wölbte sich in Richtung Tischplatte.

„Ich habe frei. Vielleicht gehe ich später vor die Tür“, sagte Jeff.

Richie nickte, dabei lag ein Funken der Enttäuschung in seinen wasserblauen Augen. Es kam Jeff wie damals vor, nachdem er seinem Kumpel gesagt hatte, dass er für die nächsten Bandproben keine Zeit hätte.

Richies Partnerin Britt warf diesem einen Blick zu, der ein Übereinkommen zwischen den beiden zu besiegeln schien. Jeff beschlich dieses Gefühl, nicht vollends erwünscht zu sein. Oder nicht mehr.

Richie klopfte auf den Tisch, stand auf und ging auf den Flur. Seine Partnerin räumte in Windeseile ab. Dann verließ sie wortlos die Küche.

Kurz steckte sein Freund den Kopf, den er leicht einzog, zur Küchentür hinein. Sich im rötlichen Vollbart kratzend sagte er: „Du hast hier ja alles im Griff. Schönen Tag, Jeff.“

Er räusperte sich. „Danke, euch auch.“

Gemurmel im Flur. Die Haustür öffnete sich und ging wieder zu, danach Stille.

Jeff schloss kurz die Augen, um sich zu entspannen.

Sein Aufenthalt hier war nur eine Zwischenstation, gedacht für ein paar Tage. Und doch wohnte Jeff schon fast zwei Wochen bei seinem Studienkumpel.

Wenn er die Umstände ehrlich bewerten würde, hieße seine Antwort: Er war zu lange hier.

Hatte sich in dieser Zeit irgendetwas verändert? Höchstens wechselten die Farben von Richies Oberhemden, die er allmorgendlich am Frühstückstisch präsentierte.

Britt vertraute ihren zierlichen Körper meist einem Blazer, Shirt und häufig auch einem Rock an.

Jeff hingegen hatte seine Auswahl an Hemden und Hosen in den letzten Monaten auf ein Minimum reduziert. Warum sollte er sich irgendeine Mühe geben, in der Firma jemandem zu gefallen, wenn er dort auf verlorenem Posten stand?

Seine private Situation, die ihn hierher zu Richie gebracht hatte, stellte sich anders dar.

Jeff würde um seine Familie kämpfen, die drohende Trennung nicht einfach akzeptieren und somit in den Augen seiner Frau eine mögliche Schuld ihr gegenüber eingestehen.

Welches Fehlverhalten seinerseits könnte so schlimm gewesen sein, eine solch barsche Reaktion von ihr hervorzurufen? Dazu fiel ihm nichts ein.

Zuerst war Jeff froh gewesen, dass Richie als einziger seiner ehemaligen Weggefährten ihn nicht abgewimmelt hatte. Die anderen, die er zuvor angerufen hatte, gönnten ihm einen kurzen Smalltalk am Telefon, das war man sich schuldig. Sie wiesen ihn aber doch entschieden genug ab, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ein einziger guter Kontakt aus vielen Jahren der Schule und des Studiums war ihm also geblieben.

Seine Verbindung zu Richie war über die Jahre stark genug gewesen, um eine längere Sendepause zu überstehen. Bei seinen anderen Kollegen verhielt es sich nicht so. Vereinzelt hatte Jeff ein Klassentreffen besucht, einmal gab es eine Zusammenkunft des Abschlussjahrgangs an der Uni. Was hatten sie sich noch zu sagen?

Der Lärm der unzähligen Partys war längst verklungen, die Räusche samt Erinnerungslücken danach hatten sie ohne bleibende Schäden überstanden.

Unerbittlich hatte das Erwachsenenleben sie vereinnahmt und allmählich ermüdet.

Jeff und Richies Gemeinsamkeiten waren jedoch so groß, dass sie sich stets aufeinander verlassen konnten. Dazu hatte ihre Band, die sie während des Studiums gegründet hatten, erheblich beigetragen. Durch ihre eigenen Songs hatten sie dem jeweils anderen ihre Gedanken, Gefühle und damit auch ihre Schwächen entblößt. Das war schwieriger gewesen, als vor ein paar Leuten zu spielen, die sowieso nicht so genau zuhörten.

Und doch wusste Jeff, dass er sich bei Richie nicht weiter einrichten durfte, sondern sich endlich weiterbewegen musste. Er wollte einem Rausschmiss, wenn auch bestimmt höflich formuliert, zuvorkommen.

Wäre Richie alleinstehend gewesen, hätten Jeff und er sich in der kurzen Zeit noch weiter angenähert. So aber wurde jedes Wort und jede ihrer Aktionen von Britt skeptisch begutachtet.

Ein respektables Besäufnis am ersten Abend hatte sie toleriert, an folgenden Abenden rollte sie zunehmend mit den Augen, weil sie sich wohl von den Gesprächen der beiden ausgeschlossen und deshalb überflüssig fühlte.

Als gute Kumpel verstanden sie sich auch ohne viele Worte, ganz wie damals. Richie war als Sänger ihrer Band das Sprachrohr von Jeffs Texten gewesen. Und Jeff hatte Melodien auf der Gitarre gespielt, die Richie oft während einer Vorlesung, in der Cafeteria oder woanders eingefallen waren.

Nun war Jeff allein in dieser fremden Wohnung, die nur wenig von der Musikleidenschaft ihres Mieters erkennen ließ. Bis auf die Tonträger konnte er nichts dergleichen entdecken. Keine Bilder seiner Heroen prangten wie damals an einer der Wände.

Fast fühlte er sich wie ein Dieb, der sich in Ruhe in deren Wohnung umschauen konnte, bis er womöglich auf viel Geld und kostbaren Schmuck stoßen würde.

Oder auf ein wohlbehütetes Geheimnis.

Er musterte die Küche, die wieder penibel aufgeräumt war. Nichts stand herum, alles war an seinem Platz, der Fußboden glänzte. Es roch frisch und immer noch nach Kaffee.

Ob es auch vor seiner Ankunft so ordentlich gewesen war? Er dachte an Richies alte Bude zurück. Überall hatten leere Flaschen herumgestanden, teils noch mit Resten gefüllt. CDs und Kassetten stapelten sich wild, dazwischen lagen Songbooks oder gelegentlich auch ein vergessener Damenslip.

Ein Lächeln strich über Jeffs Gesicht.

Er griff zur Tageszeitung, die gefaltet an Richies Platz lag. Nach einigen Seiten, die er überflog, blätterte er zu den Kleinanzeigen.

Menschen suchten wie er ein neues Zuhause. Tiere wechselten bald die Besitzer. Eine der Wohnanzeigen sprang ihm ins Auge, obwohl sie kleiner als die anderen war. Es handelte sich sogar um zwei Zimmer, citynah und günstig. Eins der Zimmer würde ihm völlig reichen, beide waren schließlich größer als seine damalige Studentenbude.

Jeff blickte zur Wand unterhalb des Geschirrschranks. Daran klebten viele bunte Notizzettel: „Kreta buchen!, Holundertee, Versicherung anrufen!, Geburtstag Mama!“, las Jeff etwa darauf.

Unverkennbar war es Britts Handschrift, denn Richies Klaue kannte er zur Genüge.

Im Studium und innerhalb der Band hatte Richie stets den Ton und eine Richtung vorgegeben. Jetzt hatte anscheinend Britt in seinem Leben das Kommando übernommen.

Jeff stand auf, riss einen Klebezettel von einem Block ab und nahm einen Kugelschreiber aus dem Stiftehalter.

„Wirtschaftsförderung Ruhr“ war aufgedruckt, für die Richie seit einigen Jahren arbeitete.

Er notierte sich die Telefonnummer und die Eckdaten der Annonce. Wer würde bereitwillig zwei seiner Zimmer untervermieten? Dass es sich wohl nur um ein Arrangement handeln konnte, war Jeff durch seine jetzige Bleibe klargeworden.