14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

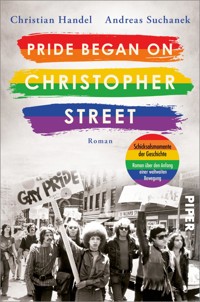

Eine unwahrscheinliche Liebe, ein unerbittliches Gesetz, ein großer historischer Moment – ein gefühlvoller Roman über das Recht zu lieben, wen man will In ihrem historischen Roman »Pride began on Christopher Street« verknüpfen Christian Handel und Andreas Suchanek die dramatischen Ereignisse, auf die der Christopher Street Day zurückgeht, mit einer tief bewegenden queeren Liebesgeschichte. New York 1969: Den Polizisten Jake und den schwulen Freigeist Finn trennen das Gesetz, ihre Herkunft und ihre Vorstellung davon, wen man lieben darf. Dennoch rettet Jake Finn vor einem brutalen Polizeiübergriff. Denn Jake ist selbst schwul, ohne es sich einzugestehen, und zwischen ihnen funkt es sofort. Obwohl sie in ihren Vorurteilen über den anderen gefangen sind, nähern sie sich an. Als sich in der Nacht auf den 28. Juni 1969 im Stonewall Inn in der Christopher Street die Bar-Besucher erstmals gegen die Polizei wehren, müssen sich die beiden entscheiden, auf welcher Seite sie stehen … Der 28. Juni 1969 wird im Roman für Jake und Finn zum Schicksalsmoment für ihre Liebe – und in der Realität schrieb dieser Tag Geschichte: Der Stonewall-Aufstand in der Christopher Street wird zum Wendepunkt der LGBTQIA⁺-Bewegung im Kampf um Gleichbehandlung und Anerkennung . In ihrem ebenso dramatischen wie emotionalen Roman »Pride began on Christopher Street« erzählen Christian Handel und Andreas Suchanek nicht nur von einer außergewöhnlichen queeren Liebe, sondern auch von der Geburtsstunde des Christopher Street Day. Schon ein Jahr nach dem Aufstand wird das Ereignis in New York mit einem Gedenkmarsch gewürdigt. Heute finden Pride-Paraden, im deutschen Sprachraum oft Christopher Street Day (CSD) -Paraden, weltweit statt als buntes Fest der Diversität.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Pride began on Christopher Street« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Redaktion: Kathleen Weise

Covergestaltung: t. mutzenbach design, München

Covermotiv: Fred W. McDarrah / Getty Images und Shutterstock.com

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Ein Jahr später

Kapitel 38

Kapitel 39

28. Juni 1970

Nachwort

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Vorwort

Liebe Lesende,

heutzutage nutzen wir für die Bezeichnung von queeren Menschen viele inklusive Begriffe. Das war zu jener Zeit, in der dieser Roman spielt, noch nicht der Fall. Selbst das Wort queer wurde damals in diesem Zusammenhang nicht genutzt.

So war zum Beispiel Queen ein in der queeren Szene geläufiger Begriff für Männer, die sich gern feminin gaben und gelegentlich oder regelmäßig Frauenkleidung trugen. Aus heutiger Sicht würde man unter anderem von Dragqueens, transgender, nicht-binären und/oder genderfluiden Personen sprechen. Diese und andere heute üblichen Begriffe wurden in New York 1969 so nicht genutzt. Auch von Bisexualität sprach man damals nur selten. Geläufig waren vor allem die Begriffe schwul, lesbisch und homosexuell.

Um die Realität und die Atmosphäre der Jahre 1969 und 1970 darzustellen, haben wir auf Begriffe, die erst später geläufig wurden, größtenteils verzichtet. Das soll nicht bedeuten, dass wir der Auffassung sind, solche Begriffe sollten heutzutage nicht genutzt werden.

Zudem spricht die nachfolgende Geschichte einige düstere Themen an, wie zum Beispiel brutale Gewalt, toxische Familienbeziehungen und suizidales Verhalten. Wir schreiben über eine Zeit, in der homosexuelle Menschen in weiten Teilen der Welt nicht gleichberechtigt waren und sogar als krank galten. (Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnete Homosexualität bis ins Jahr 1990 als psychische Krankheit, in der BRD stand mit dem § 175 des Strafgesetzbuches – ein Relikt aus der Nazizeit – Homosexualität sogar noch bis 1994 unter Strafe.)

Als die Idee aufkam, über dieses historische Ereignis zu schreiben, war uns beiden klar, dass wir diese Themen nicht ausklammern durften.

Nichtsdestotrotz bietet die nachfolgende Geschichte auch zahlreiche Licht- und Glücksmomente, Mut und Liebe. Als schwule Autoren sind wir beide stolz und dankbar für die queeren Generationen, die vor uns kamen und uns heutige Rechte erkämpft haben. Diesen Menschen ist dieser Roman gewidmet.

Und Ihnen, liebe Lesende, wünschen wir auf den nachfolgenden Seiten gute Unterhaltung.

Andreas Suchanek und Christian Handel, Winter 2023

Kapitel 1

Das Stonewall Inn war wie jeden Freitag brechend voll, die Luft dick vom Zigarettenqualm, der Geruch nach Schweiß und Eau de Cologne überwältigend. Ebenso wie das Stimmengewirr der ausgelassenen Gäste, das sich mit den Tönen von Shirley Basseys This Is My Life zu einer Kakofonie vermischte, die nach dem nächtlichen Spaziergang von dem Theater, in dem Finn arbeitete, bis hierher an seinen Nerven zerrte. Fast dreiundzwanzig Uhr. Ob die anderen sauer auf ihn waren, weil er sich verspätet hatte?

Er stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, im Gewühl um sich herum seine Freunde zu erspähen. Das von innen und außen schwarz gestrichene Fenster am Eingang der Bar ließ kein Licht herein, und die spärliche Beleuchtung durch die wenigen von der holzvertäfelten Decke herabhängenden Lampen machte es schwer, weiter als nur ein paar Meter zu sehen.

Doch nach einem Moment entdeckte er Gloria und Ricardo nahe der Jukebox in ein Gespräch vertieft – vermutlich ging Shirley Bassey sogar auf Ricardos Konto. Maggie hingegen sah er nirgends. Machte sie die Tanzfläche im Hinterraum unsicher?

Statt zu den anderen zu gehen, drängte sich Finn durch das Gewühl zur Theke, die sich beinahe über die ganze Länge des schlauchförmigen Schankraums zog, und bestellte Getränke: zwei Bier und einen Cocktail.

Mit einem Glas in der einen und den beiden Bierflaschen in der anderen Hand versuchte er dann, sich bis zur Jukebox durchzukämpfen, ohne allzu viel zu verschütten.

»Der verlorene Sohn!«, kreischte Gloria überschwänglich und breitete die Arme aus, als sie ihn auf sich zustolpern sah. Darauf, dass sie dabei den Umstehenden ihren puscheligen Ärmelsaum ins Gesicht schleuderte, achtete sie gar nicht. »Na, du hast dir ja Zeit gelassen«, rügte sie Finn und betrachtete ihn mit strengem Blick.

»Tut mir leid«, entschuldigte er sich. »Ich wurde aufgehalten.«

»Und ich kann mir lebhaft vorstellen, von wem. Ist der für Mama?« Sie deutete auf den Cocktail.

Finn nickte.

»Guter Junge.« Gloria pflückte das Glas aus seiner Hand und beäugte die Flüssigkeit im schummrigen Licht.

»Dirty Martini«, erklärte er für den Fall, dass sie nicht selbst draufkam.

Sie seufzte theatralisch. »Dirty bestimmt.« Sie führte das Glas an die Lippen und nippte daran. »Hat der Barkeeper überhaupt Alkohol reingeschüttet?«

»Ach, hab dich nicht so«, wiegelte Finn ab, obwohl er genau wusste, was Gloria meinte. Wie er liebte sie das Stonewall, aber die Gläser waren schmuddelig und die Longdrinks ordentlich mit Wasser gestreckt.

Er stellte eine Bierflasche zwischen seine Füße auf den klebrigen Boden, lehnte sich an die Wand und stieß mit Ricardo an, der ebenfalls ein Bier in der Hand hielt. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit trug Ricardo einen Schal um den Hals, Lippenstift im Gesicht und eine Perücke auf dem Kopf. So zerrupft, wie sie aussah, hatte sie das vergangene Jahrzehnt in Glorias Schrank vor sich hin gegammelt.

»Was hast du denn heute noch vor?«, fragte Finn ihn.

Ricardo verdrehte die Augen. »Wette verloren. Du erinnerst dich vielleicht.«

»Sei lieb zu ihm«, wies Gloria Finn an, ehe er etwas sagen konnte. »Sag ihm, dass er toll aussieht.«

»Du siehst toll aus, Principessa.«

»Du mich auch«, erwiderte Ricardo. »Wann bringst du deinen Tjorben endlich mal mit hierher?«

Punkt für ihn.

»Er heißt Tjorge, nicht Tjorben«, korrigierte Finn. »Und er ist nicht mein Tjorge.«

»Dafür lässt du dich in den letzten Wochen ganz schön oft von ihm … aufhalten.«

»Wie dem auch sei. Deinen Bruce sehe ich hier auch nirgendwo.«

Darum war es auch nicht schade. Finn liebte Ricardo, dessen Freund hingegen konnte er nichts abgewinnen.

»Du weißt, dass Bruce Schuppen wie diesen hier nicht mag«, verteidigte Ricardo ihn.

Finn schnalzte mit der Zunge. »Ich sag doch, dein Freund ist komisch.«

»Still, Finn«, unterbrach ihn Gloria und wandte sich dann an Ricardo. »Ärger dich nicht. Du weißt doch: Unser Finn glaubt nicht an die Liebe. Sie hat ihn verbittert.«

»An die Liebe schon«, widersprach Finn. »Nur nicht an langfristig glückliche Beziehungen.« Um das Thema zu wechseln, deutete er auf Glorias lilafarbenen Hosenanzug. »Neu?«

»Das alte Ding? Hab ich mir schon vor über zehn Jahren gekauft.« Sie stemmte die Linke in die Hüfte und verbog den Körper zu einer dramatischen S-Kurve. »Passt mir aber immer noch wie angegossen.«

»Heiß, Mama!«, rief ihr ein anderer Gast zu.

Auf Glorias Lippen zeigte sich ein zufriedenes Lächeln. »Danke, Schätzchen!«, rief sie über den Gesang der Supremes hinweg, deren Stimmen inzwischen aus der Jukebox tönten.

Mit ihren zweiundvierzig Jahren war Gloria deutlich älter als die meisten Gäste im Stonewall, aber sie galt als Institution im Greenwich Village und besuchte die Bar seit der Neueröffnung als Gay Club vor zwei Jahren regelmäßig – zumindest seit dem Zeitpunkt, an dem die Türsteher auch Queens hereingelassen hatten. Solche gab es viele im Viertel, aber wenige regierten bereits so lange wie Gloria.

Finn war einer der wenigen hier, der sie ohne Make-up gesehen hatte, und obwohl er seit Jahren als Untermieter bei ihr lebte, war das auch für ihn nicht oft vorgekommen. Sie waren schon eine ungewöhnliche WG: Gloria, Maggie und er – eine Dragqueen, die schillernde Farben liebte, eine Lesbe, die ausgerechnet für die Regierung arbeitete, und er, ein Schwuler, der sexuell selten etwas anbrennen ließ und in seiner Freizeit am liebsten Science-Fiction-Bücher las.

»Wo ist eigentlich Maggie?«, fragte er.

»Ist bereits abgezogen«, teilte Gloria ihm mit. »Mit einer langmähnigen Rothaarigen.«

»Wenn sie sich an der mal nicht die Finger verbrennt«, fügte Ricardo hinzu.

Finn starrte nach unten. »Und was mache ich jetzt damit?«

Gloria warf einen vielsagenden Blick auf seinen Schritt. »Ich sag’s ja nicht gern, Schätzchen. Aber inzwischen solltest du gemerkt haben, dass Maggie damit nichts anfangen kann.«

»Ich meine das zweite Bier.« Er schielte zu Ricardo, doch der schüttelte den Kopf.

»Ich habe genug für heute, muss morgen früh raus.«

»Arbeit?«

Ricardo hob die muskulösen Schultern. »Frühschicht. Das hier ist mein letztes.« Er setzte die Bierflasche an die Lippen und trank.

Finn tat es ihm gleich und versuchte, nicht allzu enttäuscht zu sein. Maggie war schon abgezischt, und Gloria würde sicher auch gleich aufbrechen. Mama brauchte ihren Schönheitsschlaf, wie sie so gern sagte. Und es war ja nicht ihre Schuld, dass er eine ganze Stunde zu spät gekommen war.

»Gib es doch dem Typ da drüben.« Ricardo deutete in eine der schummrigen Ecken.

Finn vermutete, dass der Kerl, der dort stand, ungefähr in seinem Alter war. Er trug die dunklen Haare kurz, war frisch rasiert und hübsch, wirkte aber ein bisschen verkrampft. Als Finns Blick dem seinen begegnete, hielt er ihm stand. Zumindest, bis Finn die Flasche hob und ihm zuprostete. Der Mann zögerte, hob dann jedoch ebenfalls sein Getränk. Bier aus einem Glas.

Anfängerfehler. An den Tresen gab es keine Wasserleitungen, weshalb über Stunden dieselbe Brühe zum Spülen der Gläser verwendet wurde.

»Der beobachtet dich bereits, seit du hier angekommen bist«, behauptete Ricardo.

»Wirklich?«

»Ja. Ich muss ohnehin gleich los, geh doch mal rüber.«

»Und dann was?«

Gloria schnaubte. »Als ob man dir das sagen müsste, Finn-Schätzchen.«

»Na, mach schon«, feuerte Ricardo ihn an. »Der ist vielleicht kein norwegischer Tänzer …«

»Tjorge stammt aus Stockholm.«

»Sag ich doch. Aber der Kerl ist immerhin hier und nicht bei einer vollbusigen Blondine an der Upper East Side.«

Finn reckte das Kinn. »Ach, komm schon, du weißt, dass zwischen Tjorge und Evelyn nichts läuft. Die beiden …«

»… tun nur für die Presse so, als ob sie ein Paar wären«, unterbrach ihn Ricardo und verdrehte die Augen. »Schon klar. Ich hab’s kapiert.«

»Und es ist ja nicht so, als ob wir ein Paar wären.«

»Natürlich nicht. Du lässt dich nur gern«, Ricardo malte Gänsefüßchen in die Luft, »von ihm aufhalten.«

»Schluss jetzt, ihr beiden.« Gloria blickte sie streng an.

»Ach was«, neckte Ricardo sie. »Für dich finden wir bestimmt auch noch jemanden.«

Sie verdrehte die Augen. »Der Zug ist abgefahren.«

»Quatsch!«, protestierte Finn. Gloria bekam bloß ihren Ex nicht aus dem Kopf.

»Wie wär’s denn mit dem dort im Anzug?«, schlug Ricardo vor. »Auf solche Typen stehst du doch?«

Finn und Gloria drehten gleichzeitig die Köpfe. Als sie den Typ, von dem Ricardo sprach, entdeckten, brach Finn in Lachen aus und Gloria versetzte Ricardo eine Kopfnuss.

»Willst du mich verarschen?«, fragte sie.

»Der Typ ist eine Frau«, klärte Finn ihn auf. »Sag bloß, du kennst sie nicht?«

Als Ricardo ungläubig und offensichtlich ahnungslos zu der Person im Anzug starrte, die lässig an der Backsteinwand lehnte und das bunte Treiben beobachtete, erbarmte sich Finn seiner.

»Das ist Stormé DeLarverie.«

»Die Stormé? Stormy?«

»Du bist ihr ernsthaft noch nicht begegnet?«

DeLarverie war eine Ikone in New York. Seit über zehn Jahren schon tourte sie als Herrenimitatorin mit der Jewel Box durchs Land, einer Revuegruppe, deren fünfundzwanzigköpfige Tänzerinnenriege ausschließlich aus Queens bestand. DeLarverie, die als männlicher Sänger dort auftrat, war die einzige Frau der Truppe. Seit einigen Jahren lebte sie in New York und ließ sich oft im Village blicken. Finn hatte angenommen, Ricardo sei ihr bereits begegnet. Der zuckte allerdings hilflos mit den Schultern.

»Ich habe vor ein paar Jahren einen Auftritt von ihr im Apollo Theater gesehen«, berichtete Gloria. »Un-glaub-lich! Und das nicht nur, weil das eine der wenigen Shows ist, in denen nicht nur weiße Künstler auftreten. Und ihre Stimme!« Sie legte die Hand auf die Brust und sah zur Decke.

»Jetzt klingst du ganz schwärmerisch«, neckte Ricardo sie.

Gloria packte ihn an der Schulter. »Wir gehen jetzt nach Hause.«

»Mögt ihr nicht doch wenigstens noch auf ein weiteres Getränk bleiben?«, bat Finn.

Seine Freunde schüttelten gleichzeitig die Köpfe.

»Wie gesagt, ich muss morgen früh raus«, wiederholte Ricardo.

»Und ich muss dringend auf das stille Örtchen«, platzte Gloria heraus. »Und das erledige ich auf keinen Fall in diesem Höllenloch.«

Das konnte Finn verstehen. Dass das Stonewall keinen Wasseranschluss hatte, sorgte nicht nur dafür, dass die Gläser mit Voranschreiten des Abends immer schmutziger wurden, sondern erwies sich für die sanitären Anlagen als Katastrophe.

»Zieh nicht so ein Gesicht, Finn«, befahl ihm Gloria. »Geh einfach rüber zu dem Schnuckelchen, dann hast du uns gleich vergessen. Er schaut schon wieder zu uns. Aber brich ihm nicht das Herz!«

»Sehr witzig«, erwiderte Finn, verabschiedete sich allerdings ohne Widerspruch von seinen Freunden.

Die Idee, mit dem dunkelhaarigen Fremden zu sprechen, gefiel ihm. Vielleicht war es das Jagdfieber, der Gedanke an die Suche nach einem heißen Flirt – oder nach ein bisschen mehr. Es stimmte zwar, dass zwischen Tjorge und ihm nichts anderes lief als regelmäßiger Sex in der Abstellkammer des Theaters, aber das immerhin seit einem halben Jahr. Obwohl Finn selbst nicht mehr wollte als Spaß, nervte es ihn manchmal, dass Tjorge jedes seiner Angebote ausschlug, gemeinsam tanzen oder essen zu gehen, und an seiner Scheinbeziehung mit Evelyn festhielt. Der Typ in der Ecke mochte trotz seines Alters ein Grünschnabel in der New Yorker Schwulenszene sein, aber im Gegensatz zu Finns schwedischem Tänzer war er wenigstens hier.

»Hi«, begrüßte er ihn, als er dicht vor ihm stehen blieb.

»Hi«, antwortete der andere mit unbewegter Miene, doch Finn bemerkte, wie er den Rücken durchdrückte.

»Bist du zum ersten Mal hier?«

Der Gesichtsausdruck des Mannes bekam etwas Lauerndes, als sei er nicht sicher, was er von der ganzen Situation halten sollte.

Finn knipste ein strahlendes Lächeln an. »Du bist zum ersten Mal hier«, beantwortete er sich seine eigene Frage.

»Sieht man mir das so deutlich an?«

Finn deutete auf die Umstehenden. Teenager und junge Männer Anfang zwanzig, die farbenfrohe T-Shirts und eng sitzende Hosen trugen, Queens wie Gloria, die opulente Klamotten und gewaltige Perücken zur Schau stellten und sich die Gesichter dramatisch geschminkt hatten, und Lesben in Anzügen. Sie alle bewegten sich ausgelassen durch die Bar. Sein Gegenüber hingegen sah aus, als würde er sich fehl am Platz fühlen.

Finn lehnte sich an die Wand. »Wie heißt du?«

Wieder zögerte der andere. »Milton«, antwortete er schließlich.

»Ist das dein richtiger Name oder der, den du auf die Liste am Eingang geschrieben hast?«

Milton hab das Glas an den Mund und trank.

Vielleicht hatte er Angst, weil er wie Maggie für die Regierung arbeitete und es sich nicht leisten konnte, dass sein richtiger Name registriert wurde.

»Na gut, Milton. Ich bin Zoroastor Diggs.«

»Zoroastor?« Milton sah ihn mit großen Augen an.

»Gebe ich immer an, wenn ich ins Stonewall komme«, gab Finn unbekümmert zu. Er beugte sich nach vorn, dicht an Miltons Ohr. »Aber meine Freunde nennen mich Finn.«

Selbst im verrauchten Zwielicht der Bar konnte er sehen, wie Miltons Adamsapfel zuckte. Er erwiderte nichts.

Finn ging wieder etwas auf Abstand. »Du kennst dich immerhin gut genug aus, um zu wissen, dass du auf den Registrierungslisten nicht deinen richtigen Namen angeben solltest. Bist du neu in der Stadt oder nur zu Besuch?«

Diese Frage überraschte Milton offenbar. »Ich lebe hier.«

»Hier? In New York?«

»In Greenwich.«

»Wirklich? Ich habe dich hier noch nie gesehen.«

Die Schultern des anderen lockerten sich. »Ich dich auch nicht. Bist du denn von hier?«

»Iowa.«

»Ein Farmer.« Langsam schien sich Milton zu entspannen.

»Eher nicht. Mein Vater war Autoverkäufer. Und ich bin schon mit neunzehn hierhergezogen. Das ist jetzt fast zehn Jahre her.«

»Und was machst du hier, Zarastro, den seine Freunde Finn nennen?«

»Zoroastor«, korrigierte Finn. »Das ist eine Figur aus einem Buch.«

»Bist du Autor?«

Finn schüttelte den Kopf. »Ich arbeite am Theater. Aber ich lese gern.«

»Im Theater? Welches denn?«

»Off-Broadway«, wich Finn aus. »Eigentlich sogar Off-off-Broadway.«

Milton wartete darauf, dass er weitersprach, aber Finn blieb stumm, und so blickten sie sich einfach nur an. Milton wirkte neugierig, aber wachsam. Grünschnabel eben.

Finn trank den letzten Rest Bier aus, stellte die Flasche ab und legte vorsichtig die Hand auf Miltons Schulter. Dieser versteifte sich, wich jedoch nicht zurück. Finn wartete einen Augenblick, dann trat er näher an ihn heran.

Noch immer sagte er nichts, sondern blickte Milton nur in die Augen. Dunkel wirkten sie, mit einer seltsamen Schwere darin. Machte das nur das diffuse Licht im Stonewall?

Milton räusperte sich. »Ich war schon ewige Zeiten nicht mehr im Theater.«

»Warum nicht?«

Ihre Gesichter trennten nur noch wenige Zentimeter.

Schweiß trat Milton auf die Stirn.

Langsam ließ Finn die Hand von dessen Schulter über den Arm gleiten, bis er Miltons Fingerspitzen berührte. Wieder zuckte dieser zusammen, aber er wandte sich nicht ab und machte keine Anstalten, Finn von sich zu stoßen.

»Und ein Buch habe ich auch seit der High School nicht mehr gelesen. Ich weiß selbst nicht, warum. Irgendwie hab ich’s einfach nicht mehr gemacht. Bei uns zu Hause gab es nicht viele Bücher.«

Finn musste grinsen. Am liebsten hätte er sich nach vorn gebeugt und Milton geküsst, um ihn vom Plappern abzuhalten. Aber er ahnte, dass ihn das zu diesem Zeitpunkt überfordert hätte. Stattdessen griff er, kaum dass die ersten Töne von (We’ve Got) Honey Love aus der Jukebox plärrten, nach Miltons Hand und zog ihn mit sich aus der dunklen Ecke.

»Du gehst nicht ins Theater«, rief er aufgedreht. »Und du liest keine Bücher. Tanzt du wenigstens?«

Milton stemmte sich gegen den Griff. »Ich …«

Doch was immer er sagen wollte, Finn erfuhr es nicht.

»Das ist ein Cop!«, schrie jemand in diesem Augenblick schrill vom Eingang her.

Um Finn und Milton stoben die Leute auseinander.

Kapitel 2

»Siehst toll aus, Mäuschen.«

Klatsch.

Jake spürte Crests Hand noch immer auf dem Hintern. Beinahe hätte er ihm direkt auf dem Revier die Faust ins Gesicht gedonnert. Das Gefühl der Herabwürdigung hatte an ihm geklebt, bis die Jungs ihn und die anderen Undercover-Cops zwei Straßen weiter rausgelassen hatten.

Jetzt schob er sich durch die Menge im Stonewall, zwischen dicht gedrängten Körpern hindurch, roch billiges Aftershave und sah Ärsche in knallengen Jeans, wie er selbst eine trug. Er fühlte die altbekannte Scham in der Brust. Das farbenfrohe Hemd, das sie ihm aus dem Fundus zur Verfügung gestellt hatten, trug das Übrige dazu bei, das Gefühl noch zu verstärken. Wem es wohl einmal gehört hatte?

Im Vorbeigehen rempelte ihn ein junger Kerl an, der ein Cocktailglas und zwei Bierflaschen balancierte. Blondes Haar, Babyface. Bewegte sich sicher, als sei er öfter hier und das Ganze für ihn eine vertraute Umgebung. Einfache Jeans und Sneaker, stellenweise verschlissen. Einen Tick jünger als Jake, aber nicht viel. Vermutlich Ende zwanzig. Attraktiv.

Für das letzte Wort geißelte er sich innerlich. Er war nicht hier, um irgendwelchen falschen Gelüsten nachzugehen, das hier war sein Job. Er sollte auskundschaften und, sobald die Razzia begann, ein paar der bunteren Paradiesvögel schnappen.

Crest hatte ihn mit einem anzüglichen Grinsen vorgeschlagen, Jake könne doch seine eingerosteten Flirtkenntnisse einsetzen und jemanden aufreißen. Vielleicht würde er dabei ja noch etwas lernen. Eines Tages würde er ihm wirklich die Faust ins Gesicht donnern, da konnte der Dreckskerl zehnmal mit Jakes Dad befreundet sein.

Erschrocken bemerkte er, dass der Typ im Frauenfummel seinen neugierigen Blick bemerkt hatte. Schnell sah Jake weg und ging in Richtung Bar. Wenn er hier schon herumstand, konnte er wenigstens das Beste daraus machen.

»Ein Bud«, brüllte er.

»Musst nicht so schreien.« Der Barkeeper griff nach einer Bierflasche, auf die jemand einen Namen geschrieben hatte. »Glas oder Flasche?«

Jake zögerte. »Flasche? Glas!«

Ein kurzes, professionelles Nicken folgte. Der Barkeeper hatte dunkle Locken, die Haut glänzte, und unter seinen Augen lagen dunkle Ringe. Er machte einen übermüdeten Eindruck.

»Danke.« Jake trank einen Schluck.

»Na, wen haben wir denn da?« Ein weiterer Kerl im Fummel stellte sich neben ihn. Mit erhobenem Zeigefinger signalisierte er hinter die Theke und bekam sofort einen Cocktail.

Jemand, der hier ebenfalls öfter unterwegs war und immer das Gleiche trank. Scharfer Blick, abgestimmte Kleidung. Das Alter war schwer zu schätzen, vermutlich irgendwo in den Vierzigern.

»Rita«, stellte er sich vor.

»J-Milton.«

»Mhm-mhm«, kam es nur wissend zurück. »Schickes Outfit.«

»Danke.«

Jake hatte Schwierigkeiten, das, was er sah, und das, was er hörte, in Einklang zu bringen. Auf dem Revier war er ein paar Mal Queens begegnet, doch das war sein erstes richtiges Gespräch mit einer, und er fragte sich, was einen Mann dazu brachte, in einem Kleid auf die Straße gehen zu wollen? Erwartete Rita, dass er den Mann hinter dem Make-up vergaß?

Rita trat noch etwas näher und nippte an ihrem Drink. Sie ließ den Blick über die Menge gleiten. »Ist es nicht schön? So viel Freiheit und Unbeschwertheit. Dort draußen existiert eine Welt, die uns verabscheut. Die jeden hier zwingt, graue Alltagskleidung zu tragen, zu lächeln, Normalität vorzuspielen. Aber in den Abendstunden an einem Ort wie diesem ist das alles vergessen.« Sie trank einen Schluck. »Aber manchmal trügt der Schein der Sicherheit, nicht wahr?«, sprach Rita weiter. »Siehst du den Kerl da vorne, J-Milton?«

Er schluckte. Mit einem Mal saß ihm ein Kloß im Hals. »Welchen genau?«

Er fühlte sich zurückversetzt auf die Polizeiakademie. Dort wurde ihnen von raubeinigen Kollegen, die zwanzig Jahre Streife hinter sich hatten, Härte eingetrichtert. Schwäche wurde nicht toleriert, und Fragen konnte man besser beantworten.

»Diesen Typ neben der Jukebox, der stocksteif dasteht«, erklärte Rita. »Den mit der grünen Schlaghose.« Er, nein, sie, lachte. »Passt gar nicht hierher, wirkt unruhig, kämpft gegen seinen Fluchtinstinkt an.«

»Du klingst wie ein Polizist«, sagte Jake mit einem gespielten Lachen.

»Ich?« Rita winkte ab. »Nein, danke. Ich arbeite als Privatdetektivin. Da lernt man, Leute zu analysieren. Und man sieht, wenn andere das tun. Dieser professionelle Blick … Aber du weißt ja, was ich meine. Also, dieser Typ dort vorne riecht nach Bulle. Was denkst du?«

»Keine Ahnung«, presste Jake hervor.

Sollten hier nicht alle Angst vor der Polizei haben? Crest hatte seine Meinung zu den lauwarmen Sissys recht deutlich gemacht, und davon, dass sie bisher niemals Gegenwehr geleistet hatten.

»Doch, doch. Ganz sicher. Und diese Hose …« Rita schüttelte den Kopf. »Weißt du, vor einigen Wochen haben die Bullen eine Theatergruppe hopsgenommen. Vielleicht hast du davon gehört. Hatten sich auf kritische Stücke spezialisiert, Bürgerrechte und so ein Zeug. Einer der Darsteller hat auch mit Drogen gedealt, und zack, mussten kurzerhand alle mit auf die Wache.« Sie winkte ab. »Das arme Ensemble stand eine Menge durch. Ich muss es wissen, ich war eine von ihnen.«

Jake hätte gern noch einen Schluck getrunken, hatte aber Angst, dass seine Hand zittern würde.

»Und diese Hose dort«, Rita deutete auf das auffällige Teil, »gehört definitiv zum Fundus.« Jetzt wandte sich die Queen Jake zu und flüsterte ihm ins Ohr: »Genau wie dein Hemd.«

Ihm wurde eiskalt.

»Es ist natürlich zu spät, ich kann nichts mehr tun«, sprach Rita weiter. »Der Ablauf ist doch immer derselbe. Der Wagen mit deinen Leuten steht längst bereit, die Schlagstöcke sind gezückt. Und von der Uhrzeit her bleiben uns noch höchstens zwanzig Minuten, habe ich recht?« Rita richtete sich auf. Der plaudernde Ton verschwand ebenso wie der flirtende Gesichtsausdruck. Alles Sanfte fiel von ihr ab, ihr Zeigefinger bohrte sich in Jakes Brust. »Ich werde jetzt die Schwächsten hier ganz leise wegschicken. Die, die sich nicht ausweisen können. Und wer zu viel Frauenkleidung trägt. Für mich steht wohl wieder eine Nacht in der Zelle an, mal sehen. Und du solltest dich schämen.«

»Ich mache nur meinen Job.« Wieso rechtfertigte er sich überhaupt? Ein kurzer Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es tatsächlich keine halbe Stunde mehr dauern würde.

Rita musterte ihn von oben bis unten. »Das nennt man dann wohl friendly fire.«

Sie … er ging davon.

Was hatte er damit gemeint?

Jake drehte sich zur Bar um und trank sein Bier. Sein Inneres fühlte sich an wie ein Klumpen Eis. Er war verheiratet und nur hier, um seinen Job zu tun. Als Neuling auf dem Revier gehörte das nun mal dazu. Er musste sich beweisen. Wenn er das hier in den Sand setzte, würde es seinem Vater zu Ohren kommen.

Ich kriege das hin, dachte er, aber wirklich sicher war er sich nicht.

»Hi.« Plötzlich sprach ihn jemand an.

»Hi«, antwortete Jake reflexartig.

»Bist du zum ersten Mal hier?«

Es war derselbe Mann, der ihn angerempelt hatte. War das der nächste Versuch, ihn auszuhorchen? Hatte Rita den Kerl eingeweiht? Jake taxierte sein Gegenüber eingehend. Er war einen halben Kopf kleiner als Jake und erinnerte ihn an Troy Donahue mit seinen blonden Haaren und den hellen blauen Augen.

Die Antwort war ein offenes Lächeln. »Du bist zum ersten Mal hier.«

»Sieht man mir das so deutlich an?« Natürlich tat man das. Und dass er ein Cop war, wohl ebenso.

»Wie heißt du?«

Jake hätte beinahe erneut seinen richtigen Namen genannt. Er zögerte, schluckte und sagte dann: »Milton.«

Der Name war Crests Idee gewesen und klang bescheuert.

»Ist das dein echter oder der, den du auf die Liste am Eingang geschrieben hast?«

War es etwa üblich, den richtigen Namen zu nennen, sobald man angeflirtet wurde? Sicherheitshalber trank Jake weiter, um Zeit zu gewinnen.

»Na gut, Milton. Ich bin Zoroastor Diggs.«

»Zoroastor?«, echote Jake.

»Gebe ich immer an, wenn ich ins Stonewall komme«, gab Zoroastor unbekümmert zu. Er beugte sich nach vorn, dicht an Jakes Ohr. Genau, wie Rita es getan hatte. »Aber meine Freunde nennen mich Finn.«

Jake verkrampfte sich. Immerhin sagte Finn ihm nicht auf den Kopf zu, dass er ihn als Cop erkannt hatte. In dem Fall hätte er wohl kaum seinen richtigen Namen genannt.

Ehe er es sich versah, befand er sich mitten in einem Gespräch mit seinem Gegenüber. Zuerst sprach Jake stockend, doch mit jedem Wort fiel es ihm leichter, auf die Fragen einzugehen. Auf manche antwortete er wahrheitsgemäß, anderen wich er aus, weil er sich sonst verraten hätte. Die meiste Zeit ließ er einfach Finn reden, der offenbar glaubte, ihm dabei zu helfen, sich mit der Szene vertraut zu machen. Finn erzählte ihm, dass er aus Iowa stammte, machte Scherze und gab unumwunden zu, sich nach einer Figur aus einem Kinderbuch benannt zu haben. Immer wieder machte er Jake auf Leute aufmerksam, die in die Bar kamen. Er erklärte ihm die Sache mit den Gläsern und bestellte Jake lachend eine Flasche. Mehrfach grüßte Finn andere Gäste des Stonewall, die Jake neugierige Blicke zuwarfen, vermutlich, weil er ein unbekanntes Gesicht war.

Jake bekam den Eindruck, dass sich hinter der auffälligen Fassade aus engen Jeans, Federboas und Make-up eine Welt ganz normaler Menschen verbarg. Was die anderen hier wohl tagsüber machten? Welchen Jobs gingen sie nach? Welche Leben führten sie?

Als Finn ihm erzählte, dass er am Off-Broadway arbeitete, zögerte Jake. Nur ein paar kleine Nachfragen, und er würde von Finn vermutlich dessen Adresse herausbekommen, seine vollständige Identität. Das machte die Verhaftung einfacher, ebenso den anschließenden Papierkram. Aber wollte er das?

Es würde ihm beim Chief Pluspunkte einbringen, bei Crest und bei seinem Dad.

Finn trank, beobachtete ihn und lächelte verheißungsvoll.

»Ich war schon ewige Zeiten nicht mehr im Theater.« Jakes Stimme klang heiser, trotzdem brach irgendwie alles Mögliche aus ihm heraus. Gefasel übers Lesen, Theater und College. So viele Sätze hatte er ewig nicht mehr aneinandergereiht. Die Gespräche mit seinen Kollegen gingen meistens nicht in die Tiefe, es wurde über die Arbeit und die Familien geklagt und montags über die Footballspiele vom Wochenende. Während er Finns Gedanken zu Midnight Cowboy lauschte, einem Kinofilm des offen schwul lebenden Regisseurs John Schlesinger mit Jon Voight und Dustin Hoffman in den Hauptrollen, verspürte er gleichzeitig Anspannung und Aufregung. Das hier war interessant und verboten – und seine Zeit lief ab.

Sein Blick schweifte zur Tür, erfasste seinen Kollegen mit der knallbunten Hose aus dem Fundus. Ihm wurde übel. Sie hatte einmal jemandem gehört, der ebenfalls unbeschwert mit Freunden gelacht und getanzt hatte. Einem Theaterschauspieler. Finn arbeitete auch am Theater. Wie würde er reagieren, wenn er erfuhr, dass Jake das Hemd eines Kollegen trug, der verhaftet worden war? Dass er zu denen gehörte, die anderen der Freiheit beraubten, sie in Zellen steckten und ihre Namen an die Zeitungen gaben?

Mit einem Mal wollte Jake sich das Hemd vom Leib schälen, genau wie seine Haut, sich in die Ecke verkriechen und übergeben. Die Unbeschwertheit war fort, die Realität zurück.

»Du gehst nicht ins Theater«, rief Finn aufgedreht und bemerkte nichts von seinem inneren Tumult. »Und du liest keine Bücher. Tanzt du wenigstens?«

Er wollte Finn warnen, damit er sich noch in Sicherheit bringen konnte, doch die Zeit war abgelaufen.

»Das ist ein Cop!«, schrie jemand schrill vom Eingang her. »Die Bullen sind da!«

Die Freiheit verpuffte wie die Illusion, die sie war.

Kapitel 3

Die Welt machte einen Satz und zerbrach in tausend Scherben. Er sah die grimmigen Gesichter der Polizisten, die vor Schreck geweiteten Augen all jener, die eben noch ausgelassen gefeiert hatten. Davon war nichts mehr zu sehen. Es war nicht die erste Razzia, die Finn miterlebte, immer wieder kamen Polizisten in Zivil und Uniform in die Bar, kontrollierten Ausweise, ließen sich dabei von den Gästen bezahlen oder bedienten sich gleich aus der Kasse. Doch heute schien einer dieser Abende zu sein, an denen das Police Department sich selbst und der Öffentlichkeit beweisen musste, dass es mit harter Hand gegen unerwünschte Personen vorging. Im November standen Wahlen an, und seit Wochen stieg der Zahl der Razzien und Verhaftungen.

Das ist es, was sie von dir denken, ging es Finn durch den Kopf. Dass du ein dreckiger Nichtsnutz bist, ein krankes Subjekt der Gesellschaft. Es gibt ein Gesetz für solche wie dich.

Die Welt verlor ihre Farbe, wurde wieder schwarz-weiß. Keine Musik mehr, keine Berührungen, kein Dahingleiten durch die Menge. Die Freude, die Finn eben noch empfunden hatte, verschwand.

Es war wie damals.

Finn schluckte, als Dennis ihm sanft mit der Hand über die Wange strich. Ein Blick aus grau-blauen Augen ließ ihn innerlich schmelzen. Die Welt spielte keine Rolle mehr, nur noch sie beide. Hier in der Kaffeeküche der Bank, alle anderen waren bereits gegangen. Zum zweiten Mal hatte Dennis angeboten, ihm beim Aufräumen zu helfen.

»Du … magst mich also auch?«, krächzte Finn.

Über Dennis’ Augen lag ein verträumter Schleier. Er sah viel zarter aus als sonst, weicher, verletzlicher. Anstelle einer Antwort beugte er sich nach vorn. Seine Lippen berührten Finns wie ein Windhauch, den man festhalten wollte.

Es kribbelte am ganzen Körper, seine Lippen fühlten sich an wie mit Seide berührt.

»Ist das … gut?«, fragte Dennis, ebenfalls mit belegter Stimme.

Finn nickte nur. Er hatte Angst, dass ihm die Stimme brach, wenn er weitersprach. Oder dass er sinnloses Zeug stammeln würde, beides war möglich. Kurzerhand zog er Dennis an sich. Dieser Kuss war gierig und leidenschaftlich und wurde nicht minder stark erwidert. Sie waren beide hart, und mit zitternden Fingern knöpften sie sich gegenseitig die Hemden auf.

Dennis’ Finger waren überall, berührten Finn, wie er noch nie zuvor berührt worden war. Er bekam eine Gänsehaut. All die Jahre hatte er diese Sehnsucht nach etwas verspürt, das er nicht benennen durfte, und jetzt endlich erfüllte sie sich. Er wollte lachen vor Glück und sich auf ewig in diesem Gefühl verlieren.

War das Verliebtheit?

Er sah den abschätzigen Blick seiner Mutter, wenn sie in der Zeitung wieder die Namen all jener las, die wegen ihres kranken Verhaltens von der Polizei verhaftet worden waren. In der Hölle sollten sie schmoren und am besten für immer aus der Öffentlichkeit verschwinden. Aber in diesem Augenblick war es Finn egal. Er wollte dieses Gefühl weiter spüren, brauchte Dennis’ Finger auf seiner Haut, die ihn ohne Abscheu berührten, mit der gleichen Sehnsucht im Blick, die auch Finn so lange in sich getragen hatte. Viel zu lange hatte er davon geträumt.

Dass es ausgerechnet Dennis sein würde … Er war ein paar Jahre älter als Finn und arbeitete schon viel länger als Bankangestellter. Finn hatte seine aufgeladenen Blicke bemerkt, aber Angst gehabt, sich zu irren.

Und jetzt. Dennis’ Lippen kitzelten seinen Bauchnabel. Seine Hand glitt über Dennis’ Schultern, streichelte über sein Haar. Dennis richtete sich wieder auf, küsste Finn und legte ihm die Finger auf den Schritt.

»Was wird denn das hier?«

Die brüllende Stimme ihres Chefs fuhr auf sie herab wie der Richterspruch eines wütenden Gottes …

Finn konnte sich nicht bewegen. Noch heute spürte er den angeekelten Blick seines Vorgesetzten, der sein Glück mit Dennis für immer zerstört hatte.

»Du musst abhauen!« Milton packte ihn am Arm. »Schnell!«

»Wir beide.«

»Nein.«

Finn, der bereits den ersten Schritt getan hatte, blieb irritiert stehen. Der schuldbewusste Ausdruck auf Miltons Gesicht verriet ihm in einer Sekunde, was er bisher schlicht übersehen hatte.

»Hast du einen Ausweis dabei?«, fragte Milton.

Hatte er dummerweise nicht, obwohl er wusste, was einem dann blühen konnte. Wer sich bei einer Razzia nicht ausweisen konnte, wurde mit aufs Revier genommen. Ebenso wie diejenigen von ihnen, die nicht ihrem Geschlecht konform gekleidet waren. Hoffentlich waren Gloria und Ricardo rechtzeitig nach Hause gegangen.

»Hast du?«, wiederholte Milton die Frage.

»Du bist ein Cop!«

»Plummer, Probleme?«, rief ein älterer Polizist in ihre Richtung.

Finn reckte das Kinn. »Nein. Ich habe keinen Ausweis dabei«, sagte er.

»Mist«, fluchte Milton leise, bevor er die Stimme hob. »Du bist verhaftet.« Er drehte ihm die Hände auf den Rücken.

Finn bekam Panik, er konnte nicht mehr richtig atmen. Durch die Menge wurde er nach draußen gezerrt.

»Brauchst du Hilfe mit dem Jüngelchen?«, rief derselbe Cop wie zuvor.

Finns Herz schlug noch schneller.

»Passt«, gab Milton – oder genauer: Plummer – schmallippig zurück.

Jetzt wirkte er nicht mehr wie ein Mensch. Eher wie eine Maschine, deren Hebel jemand nach unten gezogen und sie damit in Gang gesetzt hatte.

Finn atmete langsam ein und wieder aus, wie er es mit Gloria geübt hatte. Eine Zeit lang hatte sie am Sonntagmorgen Teelichter angezündet und Maggie und ihn dazu gezwungen, mit ihr zu meditieren. Wer hätte gedacht, dass er die Atemtechnik tatsächlich einmal gebrauchen würde.

Vor der Tür hatte Nieselregen eingesetzt.

»Wieso bist du nicht abgehauen?«, fragte Plummer draußen.

»Damit du mir eine mit dem Schlagstock verpassen kannst? Oder ich durch das Toilettenfenster in die Arme deiner Kollegen falle?« Langsam ebbte das Echo der Erinnerungen an Dennis und die Bank ab und mit ihr die Panik. Wut machte sich in ihm breit. »Bist du stolz darauf, Menschen wie mich so zu verarschen? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als unser Leben mit euren Knüppeln zu zerschlagen?« Kurz dachte er darüber nach, sich zu wehren.

Eine dumme Idee, schließlich wollte er morgen wieder aus dem Gefängnis entlassen werden. Er hatte von diesem Kerl gehört, der sich mit einem Cop angelegt hatte. Man hatte Drogen in seiner Tasche gefunden. Das hatte zu einer Razzia in seiner Wohnung und einer folgenden fünfjährigen Haftstrafe auf Rikers Island geführt.

Mit den Cops legte man sich nicht an!

Und Gerechtigkeit gab es in dieser Welt sowieso nicht. Finn hatte keine Drogen dabei, aber er wäre nicht der Erste, dem die Cops bei der Verhaftung welche in die Tasche steckten, nur um sie später zu finden.

»Denkst du, das mache ich gerne?« Plummers Stimme klang fast flehend, doch dann räusperte er sich. »Wie auch immer. Morgen früh hast du es überstanden.«

»Das glaubst auch nur du.«

Der Cop trat mit ihm zur Seite.

»Probleme, Jake?«, rief jemand neben dem wartenden Einsatzfahrzeug.

»Kleine Befragung«, rief er zurück.

Ein schmieriges Grinsen war die Antwort. »Alles klar. Ich hab nichts gesehen. Verpass ihm eine von mir mit.«

Finn schnürte es die Kehle zu. Jetzt war er also an der Reihe. Wie viele andere, die mit blauen Flecken, aufgeplatzten Lippen oder ausgeschlagenen Zähnen mit der Wirklichkeit der Welt konfrontiert worden waren.

Hinter ihnen lag dunkel der Christopher Park. Wobei Park eine großzügige Beschreibung war. Grünfläche traf es besser. Es handelte sich um ein spitz zulaufendes Dreieck inmitten der Straße, in dem ein Dutzend Bäume und Büsche gepflanzt worden waren, es gab ein paar Bänke, doch der Zaun war lediglich hüfthoch und gab den Blick frei auf die Bronzestatue von General Philip H. Sheridan, auf deren Sockel regelmäßig junge Leute saßen. Auch jetzt hielt sich eine Gruppe Teenager darin auf, die neugierig zu ihnen schauten, sich aber nicht einmischten.

Direkt vor dem Tor blieb sein Gefängniswärter stehen.

Finn ließ die Schultern hängen. »Dann los. Ich wehre mich nicht.« Was hätte das auch genutzt?

»Ich habe nicht vor, dich zu schlagen.«

»Nicht?« Finn blinzelte.

»Was meintest du damit, dass es morgen nicht vorbei ist?«, fragte der Cop stattdessen.

War das eine Falle? Eine neue Verhörtaktik? Angeblich gaben sich manche Cops besonders nett, und ihre Kollegen dann besonders grob, um ihre Opfer durch diesen krassen Wechsel weichzukochen. Um Namen und Informationen aus den Gefangenen herauszupressen.

Finn erwiderte Plummers Blick, wie er hoffte, angriffslustig. »Leute wie du machen uns doch unser ganzes Leben zur Hölle. Ich habe erlebt, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Wenn deine eigene Mutter dich für einen Aussätzigen hält, weil du nicht so bist, wie sie es gerne hätte. Wie Gott es gerne hätte. Die Kirche es von dir verlangt! Plötzlich bist du falsch, es gibt Gesetze gegen dich. Cops mit Schlagstöcken, denen du nichts getan hast, zerren dich aus einer Bar. Ganz tolle Leistung, mein Freund. Eigentlich solltest du die Menschen beschützen, nicht quälen. Weißt du, was mit vielen von uns passiert, wenn sich herumspricht, dass sie verhaftet worden sind? Sie verlieren ihren Arbeitsplatz, ihr Einkommen, ihre Wohnung … Das zerstört ihr einfach so und lacht dabei noch. Wie hat dein Kollege gesagt: Ich schaue weg, verpass ihm eine von mir mit?« Finn spürte mit jedem Wort, wie die Wut stärker wurde, aber ebenso die Angst.

Er konnte den Konflikt, der sich in dem Polizisten abspielte, von dessen Gesicht ablesen. Finn ahnte, dass mehr hinter Plummers Aufmerksamkeit während ihres Gesprächs gesteckt hatte. Sein Interesse an Finn war nur zum Teil seinem Job geschuldet gewesen.

Über Plummers Schultern hinweg sah er, wie Ricardo aus dem Stonewall geführt wurde. Verdammt! »Euch ist kein Trick zu billig, was?«

Isaiah, sein Kollege aus dem Theater, hatte ihm einmal erzählt, dass er einen heißen Kerl in der Bar kennengelernt und sich von ihm in ein Hotelzimmer hatte abschleppen lassen. Dort hatte bereits eine ganze Reihe anderer Schwuler gewartet, die von Undercover-Cops verarscht worden waren. Schwul durfte man im modernen Amerika sein, aber es ausleben und einem anderen Mann Avancen machen, das ging natürlich nicht. Wo kämen sie da auch hin?

»Schlag mich«, sagte Plummer plötzlich.

Finn sah ruckartig auf. »Was?«

»Stoß mich einfach zur Seite und hau ab. Wir haben höchstens noch fünf Minuten, dann muss ich dich dort rüber ins Auto zerren.« Entgegen seiner Worte wurde sein Griff um Finns Oberarm fester, aber er schien es nicht zu bemerken.

Finns Herz raste. War das eine Falle? »Wieso?«

Plummer ließ ihn los. Schweiß stand ihm auf der Stirn, und er hatte die Schultern hochgezogen. »Weil ich nicht hierfür Polizist geworden bin.«

Finn schluckte.

»Drei Minuten.«

Ohne weiter darüber nachzudenken, holte Finn aus und stieß Plummer heftig gegen die Brust. Dieser taumelte, stürzte zu Boden oder ließ sich fallen. Finn war sich nicht sicher. Er wartete auch nicht ab, sondern drehte sich um und rannte davon. Hinter sich hörte er die Rufe der Polizisten.

Kapitel 4

»Selten jemanden gesehen, der seinen ersten Einsatz so gründlich in den Sand setzt, Plummer.« Crest blieb neben ihm stehen, streckte die Hand aber nicht aus.

Jake lag noch immer am Boden und tat so, als hätte Finns Schubs ihn flachgelegt.

Crest war ein Haudegen der alten Sorte, entstammte einer Polizistenfamilie und hatte früh in seiner Karriere Kontakte zu den Iren und Italienern geknüpft. Wäre er kein Cop, eine von beiden Seiten hätte ihn längst erledigt. Über die Jahre hatte er hier und da Kollegen Geld zugesteckt, jeder mochte ihn oder sah geflissentlich in die andere Richtung, wenn er es zu bunt trieb.

»Lässt dich von so einer Tussi auf den Boden legen. Was kommt als Nächstes, machst du die Beine breit?« Crest lachte hämisch.

Jake rappelte sich auf, holte aus und schlug zu. Es hätte in den Magen gehen sollen, doch Crest blockte den Schlag ab.

»Na, wenigstens etwas Feuer hat der Bubi noch.« Der Gegenschlag glich einem Presslufthammer.

Keuchend fiel Jake wieder zu Boden.

»Du darfst deinem Daddy erklären, dass du dich hast überrumpeln lassen. Und dem Cap.« Crest ging langsam davon. »Und wir beide wissen, dass er dich nicht überrumpelt hat. Stell diese weiche Seite in dir ab, oder du verbringst die nächsten Jahre am Schreibtisch.«

Jake atmete schwer. Beinahe hätte er das schnelle Abendsandwich über dem Bordstein verteilt. Erst, als er sich sicher war, das Essen unten zu behalten, stand er auf. Eine Blamage genügte. In der Ferne sprach Crest mit dem Fahrer des Wagens, wobei er immer wieder in Jakes Richtung blickte. Zwei Schläge gegen das Blech, die Verhafteten wurden abtransportiert.

Unweigerlich stellte sich Jake die Gesichter der jungen Männer vor, die die Nacht in einer Zelle verbringen mussten. Das war Gottes Wille, wie jeder Pfarrer von der Kanzel schrie. So wollte es das Gesetz, würde sein Vater sagen. Sie taten das Richtige. Trotzdem verspürte Jake immer noch den Eisklumpen im Magen.

Nach einigen Minuten kehrten die Kollegen von der Jagd auf Finn zurück.

»Und?«, fragte er.

»Nichts, wie vom Erdboden verschluckt, das kleine Wiesel.« Sam schüttelte entschuldigend den Kopf.

Er war in Jakes Alter und hatte gemeinsam mit ihm auf der Wache begonnen. Wenn es jemanden gab, der einem Freund am nächsten kam, dann wohl er.

Sam musterte ihn. »Hat es dich böse erwischt?«

»Ach was.« Jake winkte ab.

»Hat Crest dich hart rangenommen?«

Er lachte auf. »Du kennst ihn doch. Den zweiten Sturz verdanke ich ihm.«

»Dieser Arsch.«

»Samuel Pricks, was würde deine Mutter mit dir machen, wenn sie das hören könnte?«, fragte Jake.

»Allgemein gesprochen: mir den Mund mit Seife auswaschen. Bezogen auf Crest: eifrig nicken.«

Sie lachten, und Sam schlug ihm auf die Schulter. »Noch ein Pint? Ich kenne da einen britischen Pub.«

»Bericht schreiben, dann bin ich dabei.«

Sam verdrehte die Augen. »Plummer, du bist und bleibst ein Streber. Das reicht morgen. Und der Cap will das sowieso pro forma. Dir ist doch klar, dass du auf dem Papier alles säubern musst?«

Jake schnaubte. Natürlich würde er das. Keine Schlagstöcke auf ihrer Seite, Gewalt nur zu Verteidigungszwecken. Und bei den Verhafteten waren kleinere Mengen Pillen gefunden worden, damit der öffentliche Aufschrei auch laut genug war.

»Halt mir einen Platz frei.«

»Beeil dich.« Sam wandte sich ab und stiefelte Richtung Einsatzfahrzeug.

Jake wollte zu Fuß gehen. Die Wache lag ein paar Blocks entfernt, und er brauchte die frische Luft. Nach den Ereignissen in der Bar fühlte er sich fremd.

Immer wieder sah er Finns ängstlichen Blick vor sich, im nächsten Augenblick dessen Wut. Als Kind hatte Jake zu seinem Vater aufgeblickt, die Polizei als etwas Hehres betrachtet. Sie sorgte dafür, dass die Gesetze eingehalten wurden. Anders war ein Zusammenleben nicht möglich. Die Starken hätten sich sofort die Schwachen untertan gemacht, die Gnadenlosen hätten die Anständigen mit Brutalität kontrolliert. Die ausufernde Kriminalität durch die Mafia – die Italiener oder die Iren – hatte natürlich Auswirkungen gehabt. Auch die Polizei schlug ab und an mal zu, doch das musste eben so sein. Sonst verlor man auf der Straße den Respekt.

Jake seufzte. Doch das hier war nicht die Straße gewesen. In dieser Nacht waren sie die Brutalen gewesen, die Gnadenlosen. War es berechtigt gewesen? Er erinnerte sich an die sexuell aufgeladene Atmosphäre des Clubs und daran, wie es beim Anblick der sich umarmenden und küssenden Männer in seinem Unterleib gezogen hatte, trotz der Anspannung wegen der bevorstehenden Razzia. Die anfängliche Panik über das Gespräch hatte sich zwischen der Musik, den tanzenden Leibern und Finns Lächeln aufgelöst. Für einen Moment hatte er vergessen wollen, dass er ein Cop war und nichts von dem, was er gesehen – oder gefühlt! – hatte, in eine gesunde Gesellschaft gehörte.

»Ich bin mein eigener Feind.« Müde rieb er sich die Augen.