10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Fluss ohne Wiederkehr – auf den Spuren eines großen amerikanischen Abenteurers.

»Eine wunderschön erzählte und fast schon mythische Geschichte über die Suche eines Mannes nach Frieden.« Elizabeth Gilbert

An seinem 43. Geburtstag stieg Dick Conant, ein Goldjunge, der nie ganz so erwachsen wurde, wie es seine Umgebung erwartete, in ein selbstgebautes Boot, um trotz eines aufziehenden Schneesturms eine Reise anzutreten. Der Beginn einer gewaltigen Odyssee eines unkonventionellen Mannes durch die flüssigen Arterien Amerikas, eine Reise zu den unbekannten Rändern der Gesellschaft.

»Riverman« ist das bewegende Porträt eines komplexen und faszinierenden Mannes. Es ist auch die Geschichte eines Menschen, der zwar allein reiste und doch von sozialen Verbindungen lebte und in seinem Kielwasser unzählige Menschen zusammenbrachte. Ein erzählerisches Porträt eines Amerika, das wir nur selten zu Gesicht bekommen: ein Land mit unkonventionellen Charakteren, kleinen Gemeinden an großen Gewässern und längst vergessenen Wasserwegen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 444

Ähnliche

Zum Buch

An seinem dreiundvierzigsten Geburtstag stieg Dick Conant, ein Goldjunge, der nie ganz so erwachsen wurde, wie es seine Umgebung erwartete, in ein selbst gebautes Boot, um trotz eines aufziehenden Schneesturms eine Reise anzutreten. Der Beginn einer gewaltigen Odyssee eines unkonventionellen Mannes durch die flüssigen Arterien Amerikas, eine Reise zu den unbekannten Rändern der Gesellschaft.

Zum Autor

BEN MCGRATH ist langjähriger Mitarbeiter von The New Yorker. Er lebt mit seiner Familie außerhalb von New York City in einer kleinen Stadt am Hudson. »Riverman« ist sein erstes Buch.

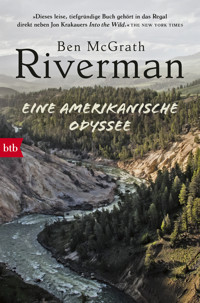

Ben McGrath

Riverman

Eine amerikanische Odyssee

Aus dem Amerikanischen von Felix Mayer

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Riverman. An American Odyssey« im Verlag Alfred A. Knopf, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Übersetzung wurde gefördert durch ein Stipendium der VG Wort im Rahmen des Programms NEUSTARTKULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.In einer wörtlichen Rede kommt die Bezeichnung »Zigeuner« vor, die heute als diskriminierend und abwertend gilt und nicht mehr gebräuchlich ist. Sie wird in diesem Buch dennoch verwendet und weder umschrieben noch vermieden oder nur angedeutet, da sie zu der Zeit, zu der der Satz gesagt wurde, gebräuchlich war.

Originalausgabe Februar 2024

Copyright © by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Copyright © der Originalausgabe 2022 Ben McGrath

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: Getty Images/ Danielle Bednarczyk

Bildnachweis: Conant in Trenton, Missouri: James Halliday (oben); Jonathan Gordon (unten)

Conant in Upstate New York: Brad Rappleyea

Alle anderen Bilder stammen aus Dick Conants persönlicher Sammlung.

Redaktion: Antje Steinhäuser

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

JT · Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-29536-3V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

Für Ian und Sam

Wenn dir jemand Zitronen verkauft, mach Limonade. Fang nicht an zu flennen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Hol’s wieder raus. Sei nicht kleinkariert. Schrei nicht hysterisch rum. Sei keine Heulsuse. Nörgel nicht rum. Tu was. Lass dir deinen Stolz nicht nehmen. Geh in der Sonne spazieren. Iss Schokolade. Geh schwimmen und paddel den Fluss runter. So geht’s. Das ist der Weg. Das ist das Dao. Bleib dabei. Ha! Und jetzt zu etwas durchaus Unterhaltsamem: meiner Reise.

– DICKCONANT

Prolog

Ein kurzer roter Streifen am Ufer. Was auch immer das war – am Donnerstag zuvor, als Barry Lowry zuletzt losgezogen war, um Felsenbarsche zu angeln, war es noch nicht dagewesen. Es war ein Samstagmorgen Ende November 2014, dem eine stürmische Woche vorausgegangen war. Das Boot von Lowry, einem Sojafarmer aus North Carolina, und seinem sechs Jahre alten Sohn Brayden hatte gerade das Tempo der Gleitfahrt erreicht, als sie das seltsame Objekt entdeckten. Lowry drosselte den Motor, warf einen Blick durch sein Fernglas, murmelte »Ach du Scheiße!« und ließ das Fernglas wieder sinken. Darum bemüht, Brayden nicht zu beunruhigen, griff er nach dem Mikrofon seines Funkgeräts und funkte Grover Sanders an, ebenfalls ein Farmer, der seit dem Morgengrauen unterwegs war und Enten jagte. Sanders war dreißig Jahre älter als Lowry, und sein wilder weißer Bart verlieh ihm eine gewisse Autorität.

»Kannst du mal kurz rüberkommen?«, fragte Lowry.

»Was ist denn jetzt schon wieder los?«, entgegnete Sanders. Es war nicht das erste Mal, dass Lowry ihn auf dem Wasser um Hilfe bat.

»Da drüben bei den Baumstümpfen ist irgendwas. Sieht aus wie ein Boot. Und allein will ich da nicht hinfahren.«

»Mein Gott …«

Sanders erwiderte, Lowry und Brayden sollten kehrtmachen und zu ihm kommen. Dann würden sie mit seinem Boot die Sache gemeinsam untersuchen.

Die Stümpfe waren die Kniewurzeln der Zypressen, die am Nordufer des Albemarle Sound aus dem Wasser ragen und ihm die Farbe von Tee verleihen. Sanders war am Vorabend während der Dämmerung dort gewesen, östlich der Mündung des Big Flatty Creek, aber ihm war nichts Besonderes aufgefallen. »Also muss es in der Nacht dort angetrieben worden sein«, sagte er.

Als sie langsam auf das rote Objekt zufuhren, erkannten sie, dass es ein gekentertes Kanu war, das sich zwischen den Wurzeln verkeilt hatte. Eine Viertelstunde lang beobachtete Sanders die weitere Umgebung der Stelle argwöhnisch und hielt dabei sein eigenes Boot so gut wie möglich von den Wurzeln fern. Unterhalb des gestrandeten Bootes schwappten Seile im Wasser. Sie bildeten ein lockeres Netz, in dem sich Tüten befanden – oder vielmehr, wie Sanders schon bald feststellte, Tüten, die in Tüten steckten, die wiederum in zugeknoteten Tüten steckten. Diese Gebilde enthielten ausreichend Luft, um als Schwimmer zu fungieren.

Weil sie nicht sicher sein konnten, was sie entdecken würden, wenn sie das Kanu umdrehten, sagten die beiden Männer zu Brayden, er solle sich ins Heck des Bootes setzen. Dann zückte Sanders ein Messer und schnitt die Seile eins nach dem anderen durch.

Auf die anfängliche Erleichterung – keine Spur von einer Leiche – folgte schon bald Ratlosigkeit. Steuerbords war auf dem Dollbord ein Paddel befestigt und so gut gesichert, dass es nicht wirkte, als sei es in letzter Zeit in Gebrauch gewesen. Ein Ersatzpaddel? Die beiden Männer suchten mit den Blicken das vor ihnen liegende Ufergelände ab, über vierhundert Hektar Sumpfgebiet, bewaldet mit Zypressen und Tupelobäumen. Nichts. In ihrem Rücken, nach Süden hin, bis zum Horizont nur glucksendes Brackwasser. Sanders rief seinen Freund Randy Cartwright, den Sheriff von Pasquotank County, auf dem Handy an. Dann zogen sie das Kanu, das aus Kunststoff war, über den Bug in Sanders’ Boot, zusammen mit so vielen Tüten, wie sie in dem Boot unterbrachten, und fuhren einen schmalen Kanal entlang landeinwärts, der an den baufälligen Docks und den gewaltigen Abfallbergen von Muschelschalen des Fischereibetriebs Frog Island entlangführte. Dort erwarteten sie ein Stellvertreter des Sheriffs sowie John Beardsley und Chase Vaughan, zwei Mitarbeiter der North Carolina Wildlife Resources Commission, die sogleich die sichergestellten Gegenstände nach Hinweisen durchsuchten.

Weder in Pasquotank noch in den angrenzenden Countys war jemand als vermisst gemeldet worden. Die Unmenge an Landkarten und anderen Ausrüstungsgegenständen, mit denen das Kanu vollgestopft war, ließ auf eine lange Reise schließen. Ebenso wie etliche durchweichte Ausgaben von Zeitungen aus weit entfernten Städten. The Poughkeepsie Journal.The Times of Trenton. Allem Anschein nach hatten sie es hier mit einem vielseitig interessierten Reisenden zu tun: ein Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman, ausgeschnitten aus dem Princeton Magazine, eine drei Monate alte Ausgabe des New Yorker. Am Rand einer der Karten, einer Fahrradkarte von Plattsburgh, New York, befand sich eine handschriftliche Notiz. Der stellvertretende Sheriff las sie aufmerksam.

Ein Geschäftsmann geht zum Fluss. Er hat Tabletten und eine Flasche Schnaps dabei. Er will sich umbringen. Nachdem er es sich auf einer Decke bequem gemacht hat, taucht der Besitzer des Uferstreifens auf, in der Hand ein Gewehr. »Was machen Sie auf meinem Grund?« »Ich bringe mich um. Sagen Sie, würden Sie mir wohl Ihr Gewehr leihen? Das geht schneller als mit Tabletten.« »Ja, klar. Hier, bitte.« Daraufhin erschießt der Geschäftsmann den Farmer, überlegt es sich anders und behält das Gewehr.

Waffen waren in dem Kanu jedoch nicht zu finden. Unter den geborgenen Gegenständen befanden sich siebzehn Zahnbürsten, vierzehn Lippenpflegestifte, sechs Feuerzeuge, Nähzeug, eine Glühbirnenfassung, eine Digitalkamera, drei Romane von Louis L’Amour, ein schlammverkrustetes Klapphandy von Samsung, zwei USB-Sticks, elf Stifte, ein Satz Spielkarten, ein Seefunkgerät, ein rund ein Meter langes Verlängerungskabel, zwei Schlüsselanhänger der Apothekenkette CVS und das Buch John Paul Jones: A Sailor’s Biography. Die Laptoptasche von Dell war leer. Als der Inhalt des Kanus nach der Inventarisierung in einem Lagerschuppen zum Trocknen hing (wobei die Seile, die sich von dem Boot gelöst hatten, als Wäscheleinen dienten), nahm er zwei ganze Truck-Stellplätze ein. Dass das alles in einem rund vier Meter langen Kanu Platz gefunden hatte, erschien wie ein logistisches Wunder, nicht weniger außergewöhnlich als die Tatsache, dass so ein Wasserfahrzeug in so abgelegenen Gefilden unterwegs gewesen war, ohne dass sein Führer auf irgendeine Weise von sich hatte hören lassen.

Als das Handy aufgeladen war und die Männer es einschalteten, leuchtete eine Nachricht auf, die mitteilte, dass das Guthaben bei 0,00 US-Dollar lag. Der letzte eingehende Anruf – von einer Nummer in Bozeman, Montana, – stammte vom 20. September 2011, lag also über drei Jahre zurück. Der letzte ausgehende Anruf war nach Livingston, Montana, gegangen, am 24. November 2011.

Auf Quittungen und verschiedenen anderen Dokumenten und Papieren fanden sich alle möglichen Notizen, geschrieben mit blauem und schwarzem Tintenstift:

»Wenn du zulässt, dass dich die Armut lähmt, zeigt das, dass du weder Vorstellungskraft noch Willen besitzt.«

»Idee für SciFi: USB-Schnittstelle zwischen dem menschlichen Nervensystem und dem Internet.«

»Es war mir nicht vergönnt, das zu tun, was unsereiner tun sollte. Also tue ich das, was ich tun will. Ich paddle.«

»Ich kann nicht alles. Aber eines kann ich: Langstrecken-Kanufahren.«

Manche Angaben auf den Quittungen waren mit Kugelschreiber nachgezogen, wie um sie vor dem Verbleichen durch das Licht und dem Zahn der Zeit zu bewahren. Nicht nur wichtige Zahlen, sondern auch Phrasen wie Spürbar mehr fürs Geld oder Sie wurden betreut von: Samantha.

· · ·

Für Bootsunfälle bei Freizeitunternehmungen ist in North Carolina die Wildlife Resources Commission zuständig, und so übernahm Officer Beardsley, ein dreißigjähriger Armeeveteran, die Leitung der Untersuchung bei Frog Island. Als Erstes fiel ihm auf, wie hochwertig die zwei Schlafsäcke waren, die sie in dem Kanu gefunden hatten. Er selbst hatte ähnliche Modelle benutzt, als er wochenlang in der Gebirgsregion nahe der afghanisch-pakistanischen Grenze campiert hatte. Er wusste noch gut, wie er morgens in wohliger Wärme aufgewacht war, während sich auf dem Reißverschluss Eis gebildet hatte. Der Kanufahrer war offenbar bestens auf den Winter vorbereitet gewesen.

Als er die Papiere durchsah, die vor ihm ausgebreitet auf dem Dock lagen, bemerkte er eine handschriftlich notierte Telefonnummer. Nicht aus der Gegend, sondern aus New York. Darüber stand ein Name. Das war zumindest ein erster Anhaltspunkt, wenn auch ein sehr vager.

1 Steinzeitmentalität

Im Sommer 1999 erlebte Richard Perry Conant – damals neunundvierzig Jahre alt – den herrlichsten Tag seines ereignisreichen und an dramatischen Wendungen nicht armen Lebens. Der Tag begann vielversprechend: Als Conant aufwachte, verspürte er keine Übelkeit. Er hatte in einem Wäldchen am Ostufer des Yellowstone River campiert und am Vorabend große Mengen ungereinigtes Flusswasser getrunken. War heute Montag? Er war sich nicht sicher. Es gefiel ihm, dass sein Zeitgefühl verschwamm. Über eine Woche zuvor hatte er seinen Job als Hausmeister in einem Krankenhaus für Kriegsveteranen in Boise aufgegeben. Er war noch immer sauer, dass Bill Clinton während des Amtsenthebungsverfahrens so nachsichtig behandelt worden war, und hatte vielleicht auch von der modernen Welt überhaupt die Nase voll. Bevor er aufgebrochen war, hatte er auf dem Dachboden des Hauses, das er gemietet hatte, etliche Packungen tiefgefrorenen Fisch eingelagert – eine Stinkbombe mit langer Zündschnur. Dann war er in den Yellowstone-Nationalpark gefahren und hatte dort Elche, Ziegen, Büffel und – auf den üppigen Wiesen der Blacktail-Hochebene – einen Schwarzbären beobachtet. Dann hatte er bei Walmart ein Kanu gekauft und es in der Nähe der Grenze zwischen Montana und Wyoming zu Wasser gelassen. Sein Ziel: der Golf von Mexiko.

Mittlerweile hatte er den Yankee Jim Canyon passiert, eine Engstelle zwischen der Absaroka Range und der Gallatin Range, durch die sich der Fluss wild schäumend zwängt. Einige Tage zuvor war er in einer Stromschnelle namens Boateater gekentert, hatte dabei aber Glück gehabt und nur eine Machete und einen Hut verloren. Das Wasser war eiskalt, und er hatte überlegt, wie er so etwas künftig vermeiden könnte, und etwa mit dem Gedanken gespielt, Ausleger an seinem Kanu anzubringen, um es zu stabilisieren. Doch er hatte kein Auto mehr, mit dem er das erforderliche Material hätte besorgen können. Als er jetzt am Morgen auf einer Brücke stand und angespannt auf den Flussabschnitt blickte, der vor ihm lag, hielt ein Lastwagen neben ihm, und der Fahrer fragte, nur halb im Scherz, ob jemand ertrunken sei. Nicht wirklich witzig. Conant frühstückte zügig (Süßkartoffeln mit scharfer Soße und wieder Flusswasser) und brachte seine Ausrüstung in die alte Ordnung, darunter ein Vorrat an Pepto-Bismol, ein Mittel gegen Magenbeschwerden, und ein Notizbuch mit marmoriertem Einband, in dem er einige Appelle an sich selbst festgehalten hatte: »MITTELGEGENINSEKTEN. WEITERTOTSCHLAGEN. In Stromschnellen: festhalten. AUGENZUMACHEN.« Kein Wort mehr von einem Ausleger. Dann war er wieder unterwegs, ein einsamer Kanufahrer unter vereinzelten Ruderbooten, um zehn Uhr vormittags, in sieben Knoten starker Strömung.

Die Felswände des Canyons traten zurück, und das Kanu schoss hinaus in ein Tal, das zu beiden Seiten von nahe gelegenen Dreitausendern flankiert wurde. Die Pappeln entlang der Ufer rauschten im böigen Wind und überzogen den Boden mit ihrem Sommerschnee. An der Wasseroberfläche entstanden ohne erkennbaren Grund wirbelnde Strudel und verschwanden sogleich wieder, während am Rand von Conants Sichtfeld Regenbogenforellen auftauchten. Das Tal machte seinem Namen alle Ehre: Paradise Valley. Conant hatte weite Teile der Welt bereist und war in allen achtundvierzig zusammenhängenden Bundesstaaten der USA gewesen, doch dieses Flusstal erschien ihm als das malerischste, das er je mit eigenen Augen gesehen hatte.

Der Nachmittag brachte schwüle Hitze, und Conant musste immer öfter Slalom fahren, denn die langen, geraden Abschnitte wurden immer weniger, aber er navigierte geschickt über Untiefen und durch Stromschnellen. Siebzig Kilometer weit glitt er dahin und schrammte dabei nur zweimal an einen Felsen. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang erreichte er, aufgeputscht vom Adrenalin, schließlich Livingston, eine Stadt, die zu gleichen Teilen aus Kunstgalerien und Saloons zu bestehen schien. Yuppies und Cowboys. Conant hatte Kunst studiert und besaß Gelüste, die eines Falstaff würdig gewesen wären. Er konnte sich vorstellen, sich an einen solchen Ort zu gewöhnen.

Doch vorher hatte er sozusagen noch etwas zu erledigen. Er spielte mit dem Gedanken, Weihnachten in Mississippi zu verbringen (in Natchez oder Vicksburg) und das neue Jahrtausend in New Orleans einzuläuten. Er hielt sich dazu an, nicht zu »säumen«, wie er gern sagte, in Erinnerung an seinen verstorbenen Vater, der Colonel in der Armee gewesen war und einen ausgeprägten Sinn für rechtschaffenes Handeln gehabt hatte. In der Spielbank eines Hotels im Süden der Stadt machte er ein wenig Gewinn, mit dem er die von Bernard DeVoto herausgegebene gekürzte Fassung der Journals of Lewis and Clark[1] erstand, ein passendes Vademecum für eine Durchquerung des Kontinents auf dem Wasser.

Als Conant in einem Park neben ein paar Baseballplätzen die Ausrüstung in seinem Kanu neu sortierte, kam eine junge dunkelhaarige Frau vorbei, die mit ihrem Hund Gassi ging. Sie kamen ins Gespräch. Die Frau hieß Tracy. Sie schien fasziniert von seinem Vorhaben, vielleicht auch beeindruckt von seiner Tollkühnheit. Conant, der seit Woodstock fast immer nur Latzhosen getragen hatte, hatte sich in den zurückliegenden Jahren daran gewöhnt, dass ihn die Leute eher als Eigenbrötler denn als charmantes Raubein betrachteten. Er war eben der Hausmeister gewesen, Studienabschluss hin oder her. Er war athletisch gebaut und von Haus aus ein sportlicher Typ, brachte jedoch mittlerweile bei einer Größe von 1,85 Meter deutlich über hundert Kilo auf die Waage. Darüber konnten auch seine blauen Augen mit dem durchdringenden Blick und sein schütteres blondes Haar nicht hinwegtäuschen. Er ging mit wachen Sinnen durch die Welt und war bisweilen überaus empfindlich. Doch jetzt stand ihm eine Frau gegenüber, die ihn vielleicht so sah, wie er sich selbst noch immer voller Überzeugung sah: intelligent, abenteuerlustig, charismatisch, ehrgeizig.

Tracy fragte ihn, was er nach seiner Reise vorhabe. Die Frage lag nahe, aber sie war nicht leicht zu beantworten. Was konnte ein Mann mittleren Alters, der seinen Job hingeschmissen und sein Haus mit Stinkbomben verseucht hatte, vom Leben noch erwarten, wenn er auf einem der längsten Flusssysteme der Welt erfolgreich knapp fünftausend Kilometer zurückgelegt hatte, vom Yellowstone über den Missouri zum Mississippi? Conant mochte Universitätsstädte und blauen Himmel. Und er mochte Krankenhäuser – vor dem Job als Hausmeister hatte er als OP-Assistent gearbeitet und bei der Vorbereitung von Operationen geholfen. Jetzt sagte er, er überlege, sich hier in der Nähe niederzulassen, in Bozeman, und liebäugele mit dem Gedanken, Bakteriologie zu studieren. Dann wäre er zwar schon ein bisschen spät dran mit der Fortsetzung seiner medizinischen Laufbahn, aber nach der langen Paddelfahrt nach Livingston, die alle seine Kräfte gefordert habe, fühle er sich wieder jung und sei voller Optimismus. Als er später weiter flussabwärts fuhr und das Gespräch noch einmal Revue passieren ließ, fiel ihm wieder ein, wie die Frau ihn bei der Aussicht auf seine Rückkehr leicht verschämt und mit leuchtenden Augen angesehen hatte. In sein Notizbuch schrieb er: »Ich hoffe, ich sehe Tracy wieder.«

· · ·

Nach einer Woche auf dem Wasser war er mitunter ein wenig wacklig auf den Beinen. Der Boden unter seinen Füßen schien sich zu heben und zu senken, als wogten darunter die Wellen. Er gewöhnte sich an, den trügerischen Sand zu meiden, der die Farbe von Schießpulver hatte, rasch nachgab und ihm die Schuhe von den Füßen saugte, und verließ sich lieber auf Schotterbänke, je felsiger, desto besser. Auf einer Strecke von mehreren Hundert Kilometern überwand der Fluss gut sechshundert Höhenmeter, ließ dann die Berge hinter sich und verlangsamte seinen Lauf. Die Temperaturen erreichten an die vierzig Grad. Das Tal mit der üppigen Vegetation wandelte sich in karges Prärieland, die ockerfarbenen Uferhänge waren von roten Streifen und Kohleschichten schraffiert. Er sah Fußspuren von Tieren, die größer als seine Hände waren, und einen Rotluchs, so groß wie ein Schäferhund.

Die Schwindelgefühle ließen mit der Zeit nach, doch die Insekten machten Conant weiter zu schaffen. Kriebelmücken, die nach ihren Angriffen so schnell wieder verschwanden, dass er schon bald nicht mehr zwischen echten Stichen und Phantomstichen unterscheiden konnte – eine Art vorauseilende Paranoia; ganze Wolken von Stechmücken, die sich in seinen Atem mischten; Moskitos, die ihn in den Wahnsinn trieben, weil sie, angezogen von der Feuchtigkeit, seine Augäpfel attackierten und in den Falten seiner Lider hängen blieben. Als er die Beipackzettel der Mittel gegen Juckreiz studierte, die in Drugstores erhältlich waren, fiel ihm auf, dass die meisten davon Ammoniak enthielten. Also stöberte er in den Regalen mit Putzmitteln und erstand für einen Dollar fünfzig einen halben Liter Haushaltsammoniak. Eine versuchsweise lokale Anwendung verursachte keinen Hautausschlag, woraufhin er sich das Zeug in großen Mengen besorgte und es täglich großzügig zur Linderung auftrug. Um an Händen, Füßen und im Gesicht Risse in der Haut zu heilen und Blasen vorzubeugen, verwendete er Bag Balm, ein Desinfektionsmittel für Nutztiere auf der Basis von Lanolin. Als ihm das Lederfett für seine Schuhe ausging, behandelte er auch diese mit Bag Balm und stellte fest, dass es Nässe genauso gut abhielt wie Lederfett, und das zum halben Preis.

Seitdem er im Yankee Jim Canyon gekentert war, nagte an seinem Brillengestell der Rost, aber er sah jetzt nachts wieder ausgesprochen scharf, eine Fähigkeit, die er während seiner Zeit als Steuermann bei der Navy verfeinert hatte und auf die er besonders stolz war. Kurz vor Sidney an der Grenze zu North Dakota sah er fünf Sternschnuppen, und später legte er den Weg von der Stadt zu seinem Kanu, durch Weizen- und Maisfelder, im Licht der Sterne zurück. Als er die Luft atmete, die sauber und frei von Schmutz und Staub war, fiel ihm auf, dass er schon seit Wochen nicht mehr das Bedürfnis verspürt hatte, sich irgendwelchen Dreck aus der Nase zu pulen. Um an seinem Lagerplatz lesen und schreiben zu können, hatte er sich eine Lichtquelle gebaut, die er als »Lampion« bezeichnete: Er stellte eine weiße Geschirrspülwanne aus Plastik hochkant auf und platzierte dahinter eine Reihe von Kerzen mit Zitronellenöl, sodass sie vor dem Wind geschützt waren. Ende August hatte er sich eine »Steinzeitmentalität« angeeignet, wie er es nannte, baute aus Brocken von Sedimentgestein Schallräume (für sein Funkgerät) und Herdplatten, die er mit Kohle befeuerte. Auch ein Passagier hatte sich zu ihm gesellt: eine Maus, die auf der Suche nach Nahrung Löcher in seine wasserdichten Taschen knabberte.

Die Durchfahrt der Mündung in den Missouri verlief ereignislos, doch am Zusammenfluss mit dem Little Muddy River in der Nähe von Williston verirrte er sich in einem Labyrinth aus Flussarmen und Inseln, die von Weiden und Gestrüpp überwuchert waren. Als er inmitten eines Gewitters einen Lagerplatz suchte, stellte ihm ein Ochse nach. Er entdeckte eine Höhle, vor deren Eingang Knochen verstreut lagen, und zimmerte sich aus Treibholz eine Schlafkoje, »quasi ein Bettgestell aus Bauklötzchen«.

Nachdem er das Labyrinth hinter sich gelassen hatte, war der Missouri weniger ein Fluss als eine Reihe lang gestreckter Seen mit wellenförmig verlaufenden Uferlinien, die von massiven Befestigungen gestützt wurden. Morgens kamen manchmal Tausende gewaltiger Karpfen zur Begrüßung, die sich an der Wasseroberfläche tummelten und so zahlreich waren, dass er achtgeben musste, sie nicht mit dem Paddel zu treffen. Über weite Strecken hinweg war keine Strömung zu spüren, doch oft fuhr er durch eine Dünung, wie sie auch auf dem Meer herrschte, und über brechende Wellen, auf denen er reiten konnte. Er kam sich vor wie auf dem Atlantik. Er gewöhnte sich an, beim Paddeln gegen den Wind die Schläge so zu setzen, dass das Paddel just dann ins Wasser tauchte, wenn er den Kamm einer Welle erreichte, um nicht so weit ausholen zu müssen. Bei der folgenden Welle versuchte er dann, ihren Schub steuerbord achtern zu absorbieren und mit dem Paddel den vorüberrollenden Wellenkamm zu erwischen.

Im Oktober war die Luft vom Krächzen der Raben und dem Duft von Ackerminze erfüllt. Eines Morgens zog dichter Nebel auf, dem ein peitschender Eisregen folgte, der Conant die Augenhornhaut aufriss. Einige Tage später beobachtete er in South Dakota gewaltige Kumuluswolken, die in gleichmäßiger Bewegung über das Sioux-Reservat Lower Brule hinweg nach Westen zogen, als er plötzlich sah, dass im Osten der ganze Himmel in ungetrübtem Blau erstrahlte. An einer Stelle des Flusses sah er in der Mitte Schwaden von Feuchtigkeit aufsteigen: eine Fontäne aus Dunst.

Er hatte lebhafte Träume: Schweinswale, die über die Drehkreuze einer überfluteten Subway-Station sprangen. Er kam darauf, die besten Stücke Treibholz in seiner Kühlbox zu verstauen, sodass er auch bei Regen trockenes Anmachholz hatte. Er stellte mit Gefallen fest, dass, je weiter er im gemächlichen Tempo des aufgestauten Flusses nach Süden vordrang, die herbstliche Färbung des Laubes umso länger andauerte und schon bald in ihren dritten Monat ging.

Der ungefähre Mittelpunkt der Strecke, sowohl geografisch als auch thematisch, war Sioux City, Iowa, wo die Fahrrinne des Missouri beginnt oder endet, wenn man mit dem Schlepper von New Orleans flussaufwärts kommt. Conant feierte den Abschluss der raueren und wilderen Hälfte seiner Reise, indem er sich an einem Stand in einem Supermarkt den Blutdruck messen ließ. Er war von 200/100 auf 120/70 gefallen. Die Kanufahrt hatte bewirkt, was kein Medikament geschafft hatte. Einige Tage darauf wachte er in Decatur, Nebraska, zum ersten Mal durch das Geräusch eines Schubschiffes auf, das einen Lastkahn manövrierte. »Ich beobachtete die dadurch entstehende Wellenbewegung genau«, notierte er. »Das Wasser schwappte nicht in mein Boot, wie ich befürchtet hatte. Das waren Wellen, auf denen man fahren kann. Um der Sicherheit willen werde ich permanent wachsam sein müssen.« Vor ihm lagen Omaha, Kansas City, St. Louis und Memphis. Ein Highway aus Wasser.

2 Handfeste Dinge

Ich lernte Dick Conant fünfzehn Jahre später kennen, Anfang September 2014, am Labor Day. Ich war mit meinem zwei Jahre alten Sohn Ian gerade am Westufer des Hudson, in Piermont, New York, einem kleinen Ort dreißig Kilometer nördlich von Manhattan, als unser Nachbar Scott auf uns zukam und auf ein verdrecktes Boot deutete, das an seiner Ufermauer an einem Eisenring vertäut war. Es war ein Kanu aus rotem Kunststoff, vollgepackt wie für den Jüngsten Tag, mit ausrangierten Seesäcken vom Militär, Planen und Mülltüten. Scott sagte, der Besitzer des Kanus paddle »von Kanada nach Florida« und mache gerade bei ihm zu Hause eine kurze Rast.

Damals kannten wir Scott noch nicht besonders gut. Meine Frau Leah, Ian und ich waren erst im Jahr zuvor nach Piermont gezogen. Zuvor hatten wir in Brooklyn gewohnt, direkt am Wasser, wo uns einmal ein Hurrikan einen Fisch in den Keller gespült hatte. Wie ein Warnsignal der Mafia. Von einem Überschwemmungsgebiet ins andere, hatte ich beim Umzug gewitzelt, obwohl unser neues Haus zumindest auf einer Anhöhe stand. Scotts Haus dagegen lag fast direkt an der Ufermauer. Ich betrachtete es meistens aus sicherer Entfernung, von meinem Arbeitszimmer im ersten Stock aus. Regelmäßig sah ich, wie Scott aus dem Haus kam, oft noch im Morgenmantel, und – ja, was tat er da eigentlich? Richtete er Möwen ab? Zumindest wirkte es so. Sie fraßen ihm aus der Hand. Ich hatte gehört, dass er beruflich Linoleumböden verkaufte und an Halloween seine Süßigkeiten besonders begehrt waren. Wenn wir uns begegneten und kurz unterhielten, verströmte er eine Aura des Lakonischen, und oft verabschiedete er sich mit den Worten »Einen glücklichen Tag noch«. Leah nannte ihn Lebowski.

Wie sich herausstellte, wurde er an diesem Tag sechsundfünfzig. In seinem Wohnzimmer hatte sich an einem langen Tisch eine Handvoll Gäste versammelt. Der Mann, der an dem einen Ende saß, auf eine fürstliche Portion Kaviar und Donuts hinabsah und einen Cocktail mit Wodka trank, wirkte nicht nur in Piermont fehl am Platz, sondern überhaupt im 21. Jahrhundert. Er trug einen Overall aus Jeansstoff, eine ausgewaschene Baseballkappe und schlammverkrustete braune Stiefel und hatte einen fleckigen rostfarbenen Bart. Nachdem er den ganzen Sommer auf dem Wasser verbracht hatte, hatte seine Haut die Farbe eines gekochten Hummers; dazu war er von der Statur einer Seekuh. Sein Handschlag war so kräftig, wie ich es noch nie erlebt hatte, und er nannte seinen Namen vollständig und betonte dabei jede Silbe: Dick-Co-Nant. Ich fragte ihn, ob es stimme, dass er nach Florida unterwegs sei. Er nickte und konkretisierte sein Ziel: »Naples.« Vermutlich war er keine zwanzig Minuten zuvor hinter den Panoramafenstern vorbeigeglitten, wo das Wasser im hellen Licht der Morgensonne dahinwogte wie geschmolzenes Blei.

Conant war dreiundsechzig Jahre alt, und als Grund dafür, dass er im Schneckentempo nach Süden wanderte, nannte er nur seinen Ruhestand. (Er scherzte, er sei einer dieser Rentner-Zugvögel, und lachte, dass sein Wanst bebte.) Seine Stimme war hoch und wohlklingend und erinnerte an die eines Kindes. Ich sprach meine Gedanken laut aus, indem ich anmerkte, dass Naples nicht am Atlantik lag, sondern an der Golfküste. Wahrscheinlich klang meine Äußerung skeptisch. (Ihnen ist schon klar, dass Sie mit einem Kanu unterwegs sind? Kommen Sie damit überhaupt so weit?) Conant war es gewohnt, argwöhnisch beäugt zu werden, und blieb dabei liebenswürdig, anstatt sich zu verteidigen. Er unterdrückte ein Grinsen, warf den Kopf zurück und erhob den Zeigefinger, als wolle er sagen: »Vorsicht, Bürschchen.« Die Kurzfassung lautet: Es gibt einen Kanal, der durch den Lake Okeechobee führt und beide Küsten miteinander verbindet. Die ausführlichere Fassung war nur zu ahnen – er wirkte, als reise er im Geist über eine Landkarte und verliere sich ein paar Sekunden lang im Nebel der Logistik –, blieb jedoch um des höflichen Beisammenseins willen unausgesprochen. (Später wurde mir klar, dass er überlegt hatte, mir den Intracoastal Waterway zu erläutern, eine Kette von Meeresarmen, Flüssen, Buchten und künstlichen Kanälen, die eine sichere Passage über Wasser entlang der Ostküste und weiter bis zur mexikanischen Grenze ermöglicht.)

Einer der anderen Gäste verschwand kurz im Obergeschoss und kehrte mit einem gerahmten Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 1977 zurück, meinem Geburtsjahr. Der Artikel berichtete über die Fahrradtour, die Scott Rosenberg, damals achtzehn Jahre alt, zusammen mit einem Freund von Rockland County, New York, nach Cocoa Beach, Florida, unternommen hatte, nur mithilfe von ein paar Hundert Dollar und der Unterstützung Fremder. Zogen solche Persönlichkeiten einander an? Wie ich erfuhr, waren sich Scott und Conant tags zuvor begegnet, vor einem Strand etwa zehn Kilometer flussaufwärts. Scott kam im Kajak angepaddelt, Conant im Kanu, beide aus entgegengesetzten Richtungen. Scott hatte sich vorgenommen, anschließend den Fluss vor seinen großen Fenstern im Blick zu behalten, weil er mutmaßte, dass er da möglicherweise etwas an Land locken könnte, das in seiner Geburtstagsgesellschaft für eine gewisse Unterhaltung sorgen würde. Diesen Paddelbruder auf der Durchreise gastfreundlich zu empfangen, so erklärte er, war in seinen Augen ein Akt der Solidarität unter Abenteurern.

Weil mein Sohn noch kaum sprechen und daher die Kuriosität, die da vor uns stand, nicht so recht wertschätzen konnte, wünschten wir dem Reisenden schon bald alles Gute und kehrten ans Flussufer mit seinen rutschigen Steinen und seinem Strandglas zurück. Den Kopf plötzlich voller Kindheitserinnerungen an Die Schatzinsel und Wo die wilden Kerle wohnen, fing ich an, in Gedanken eine Gutenachtgeschichte zu entwerfen, die ich in Zukunft vielleicht einmal verwenden könnte und in der ein bärtiger Riese eine Rolle spielte, der von weit her kam, andere mit seinem bloßen Händedruck umbringen konnte und so entwaffnend aus dem Bauch heraus lachte wie der Weihnachtsmann.

Nachdem ich Ian an diesem Abend ins Bett gebracht hatte, schrieb ich einem Freund in Manhattan eine E-Mail. »Heute Vormittag waren wir unten am Wasser«, fing die Nachricht an, »als mich auf einmal unser Nachbar Scott, der auf der anderen Seite der Steinmauer wohnt, zu sich herüberwinkte und mich hereinbat. […] Er hatte einen Mann zum Frühstück eingeladen, der in einem Overall steckte und aussah wie eine Mischung aus dem Weihnachtsmann und einem Hummer.« In der Folge erwähnte ich auch die Parallele zu Scotts Fahrradtour. In die Betreffzeile hatte ich »Stadt am Fluss« geschrieben, eine augenzwinkernde Anspielung darauf, dass solche Seltsamkeiten an einem Fluss nichts Ungewöhnliches waren. Damals ahnte ich noch nicht, wie sehr das zutraf.

· · ·

Als wir »flussaufwärts« gezogen waren, wie ich gern sagte, hatte ich mich mit dem Gedanken getröstet, dass ich mich nun im mittleren Alter nicht in einem durchschnittlichen Leben einrichtete, sondern vielmehr als frischgebackener Vater noch einmal meinen jugendlichen Eskapismus auslebte. (Flüsse sind, wie Thoreau schreibt, »eine ständige Verlockung. Sie fließen an unserer Tür vorüber und rufen uns zu weit entfernten Unternehmungen und Abenteuern.«) Piermont liegt am Südende der Tappan Zee, einer natürlichen Verbreiterung des Hudson, der dort über vier Kilometer breit wird. Wenn morgens der Nebel über dem Wasser hängt oder ein Schneesturm tobt, ist das Ostufer nicht mehr zu erkennen, und wenn man träumerisch veranlagt ist, kann man sich leicht in der Vorstellung verlieren, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein, aber nicht in einer Schlafstadt, sondern am Rand einer unergründlichen Weite, wo der Rhythmus der Zeit weniger vom Fahrplan der Pendlerbusse bestimmt wird als vom magischen, unablässigen Auf und Ab der Gezeiten. Bei der Abschlussbesprechung zum Kauf des Hauses sagte einer der Verkäufer – von Beruf Kapitän in der Flussschifffahrt –, der Hudson, in dem Millionen Menschen in erster Linie ein Verkehrshindernis sähen, sei in Wahrheit »so wild wie die Serengeti«. Genau das hatte ich hören wollen. Nichts war mir mehr zuwider als Kerouacs Traumlandschaft der freien Straße, der auf ewig geächtete Machtbezirk von Verkehrshelfern und Streifenwagen. Sich selbst jedoch auf dem Wasser flottzumachen, fühlte sich an wie der Eintritt in eine neue, grenzenlose Welt.

In neutralem Licht betrachtet, ist Piermont heute ein aufblühender Vorort von New York City. Doch wie in vielen anderen Orten am Wasser – schon die frühesten menschlichen Siedlungen lagen an Flüssen – sehen auch hier die Bewohner jeden als Neuankömmling an, dessen Nachname nicht auf einem Straßenschild zu lesen ist, und fühlen sich immer irgendwie abgehängt, nicht nur wegen der vorüberziehenden Strömung, sondern durch den Lauf der Geschichte. Die beiden Bestandteile des Namens Piermont bezeichnen zwei prägende geografische Erscheinungen: Der pier ist der anderthalb Kilometer lange, in den Fluss hineinragende Sporn, der einst als Terminal für die Güterzüge von und nach Erie erbaut wurde, die allerdings nur bis 1861 hier ankamen; und der mont ist der kleine Berg – eigentlich nur ein besserer Hügel –, der sich direkt am Ufer erhebt. Auf seinem Gipfel stehen die von Graffiti übersäten Ruinen einer Atomraketenstation, ein Überbleibsel des Kalten Krieges, das jetzt vom Wald verborgen wird. Am Fuß des Hügels, gegenüber von Scotts Haus, liegt ein Findling mit einer Tafel, die darüber informiert, dass im Jahr 1783 Sir Guy Carleton von dem Ankerplatz aus, der dieser Stelle vorgelagert ist, siebzehn Salutschüsse zu Ehren George Washingtons abfeuern ließ, womit das Vereinigte Königreich zum ersten Mal die Souveränität Amerikas anerkannte. Als ich mit meiner Familie nach Piermont zog, war das verfallende Sandsteingebäude im holländischen Stil, das oberhalb des Findlings steht, im Besitz eines Achtzigjährigen, der einen Dreispitz trug.

Den Hurrikan und den Fisch in unserem Brooklyner Keller habe ich bereits erwähnt. Als ich ihn fand – kalt und noch feucht –, verspürte ich kurz ein aufgeregtes Kribbeln, denn er schien unserem trüben Mittelklassedasein einen Hauch echter Grandezza zu verleihen. Wir wohnten in einer Mietwohnung ein paar Blocks von der Stelle entfernt, wo die Queen Mary 2 anlegte, der letzte große Ozeanliner der Welt, und ich hatte das immer als eine Verbindung mit einer Vergangenheit empfunden, in der Menschen, die weite Strecken zurücklegen und in exotische Weltgegenden vorstoßen wollten, sich in das Gebiet begaben, das Ismael in seinen beschwörenden Worten am Anfang von Moby Dick den »wässrigen Teil der Welt« nennt. Und jetzt hatte diese Welt in einer alles überschwemmenden Woge meine (nutzlos gebliebene) Haustür erreicht. Als sich das Unwetter gelegt hatte, tauschte ich mich mit einem befreundeten Künstler aus, der in der Nähe wohnte. Wir erzählten uns, was wir erlebt hatten, und bedauerten uns gegenseitig, und als ich den Fisch erwähnte, leuchteten seine Augen vor Begeisterung. Das passte perfekt zu seinem Versuch, mit einem Floß durch sein Atelier zu paddeln, als das Wasser über die Ufermauern getreten war. Er hatte vor, eine Ausstellung zu zeigen, die sich wie die Eröffnungssequenz eines Ökothrillers ausnehmen sollte – die Natur erobert sich Bloomberg City zurück! –, und bat mich, ihm ein Foto zu schicken. Ich habe ihm nie eines geschickt und ihm auch nie gesagt, warum: Mir war schon damals klar gewesen, dass der Fisch, der keine Zähne hatte und nicht größer als mein Handteller war, nicht aus den Tiefen des Ozeans stammte, sondern aus dem Koi-Teich nebenan.

In meinem Beruf als Journalist habe ich schon unzählige Heldentaten gesehen, und hätte ich von Dick Conants ausgefallenem Trip durch eine Pressemitteilung erfahren, die den x-ten willkürlich definierten »Rekordversuch« anpreist, in einer postmodernen Welt, die keine echten Grenzen mehr kennt, hätte ich die Geschichte vermutlich überlesen oder ignoriert und in ihr sozusagen eher einen Koi-Teich als die Serengeti gesehen. Doch nachdem ich an jenem Abend meinem Freund geschrieben hatte, googelte ich Conant. Dass er offenbar kaum digitale Spuren hinterlassen hatte, machte mich erst recht neugierig. 2002 hatte der Bozeman Daily Chronicle einen kurzen Artikel über einen »Wetterbeobachter« im Dienst der Montana State University gebracht, mit der Überschrift »Richard Conant hat Mutter Natur stets im Blick«. Man erfuhr darin kaum mehr, als dass der Porträtierte »in der 107-jährigen Tradition der offiziellen Wettermänner in Bozeman« stand und das Quecksilber »mit geradezu ärztlicher Akribie« im Auge behielt. Das Foto zeigte einen groß gewachsenen Mann, der mit dem Rücken zur Kamera stand. Der Overall aus Jeansstoff kam mir allerdings bekannt vor.

In einem Forum von Kajakfischern aus Texas fand ich eine Diskussion, die mit einem Post von Neujahr 2008 begann: »Ich könnte mir vorstellen, dass das Vorhaben von Dick Conant auch für die Mitglieder hier interessant ist«, hieß es dort. »Mr Conant paddelt mit einem dunkelgrünen, vollgepackten Fünfmeter-Kanu unseren Abschnitt des Intercoastal Waterway entlang. Er ist Anfang Juli in Buffalo, New York, aufgebrochen und dann allein über verschiedene Flüsse von New York bis zum Mississippi und zum GIWW gepaddelt«, dem Gulf Intracoastal Waterway. Einige Leute antworteten und berichteten, dass sie ihn getroffen hatten (»Er hat mir erzählt, dass er in Matagorda Bay ganz schön zu kämpfen hatte.«), und andere schrieben, dass sie ihn auch gern getroffen hätten (»Was für eine Fahrt! Was für riesige Entfernungen.«). Aber das war es dann auch schon.

Zu der Zeit war Leah im achten Monat mit unserem zweiten Sohn schwanger. Wir beide hatten schon seit Wochen nicht mehr richtig schlafen können, und irgendwann an diesem Abend gab ich meine Einschlafversuche auf, schlich – einem plötzlichen Impuls folgend und inspiriert von dem außergewöhnlichen Gast – aus dem Haus und ließ mein Kajak zu Wasser, das ebenfalls rot und aus Kunststoff war und das ich auf Craigslist von einem zwielichtigen Typen gekauft hatte.

Das Licht der Straßenlampen ließ erkennen, dass Conants Kanu nicht mehr an der Ufermauer vor Scotts Haus vertäut war. Ich stieß mich vom Ufer ab und bedauerte, dass ich die Gelegenheit hatte verstreichen lassen, mir wenigstens noch ein paar anschauliche Details seiner Erlebnisse anzuhören – zumindest für meine Gutenachtgeschichte. Fehler Nummer eins. Zu meiner Rechten, im Süden, befanden sich ein paar Marinas, in denen vor allem Motorboote lagen, und dahinter, entlang des langen Piers, ein kleiner öffentlicher Strand, an dem Ruderer in Lycra-Anzügen ihre Skullboote zu Wasser ließen. Zu beiden Seiten des Piers ist das Wasser flach und oftmals ruhig, eher wie in einer Lagune als wie in einem Fluss. Ich steuerte nach Osten, fuhr parallel zum Pier, glitt ins Offene hinaus und umrundete die Spitze, und als ich nach Süden drehte und mich in die Strömung der Ebbe ziehen ließ, zeichnete sich über den Baumwipfeln in Westchester ein rosa Schimmer ab. Vor mir und zu meiner Rechten lag jetzt die Stelle, die die holländischen Siedler den Schloot genannt hatten, den »Graben«, ein sumpfiger Meeresarm, der den ersten schiffbaren Durchbruch der Klippen entlang des Hudson darstellt. Eine Wand aus grünen Stängeln, darüber ein golden-herbstlicher Schleier. Meine ganz private Wildnis.

Kurznasenstöre – stachelige Gründler, die schon zu Zeiten der Dinosaurier existierten – schossen wie Torpedos aus dem Wasser und klatschten mit dem Bauch wieder auf die Wellen. Die Wissenschaft weiß noch immer nicht genau, warum sie das tun. Die Art hat, zumindest in dieser Gegend, keine natürlichen Feinde, vor denen sie fliehen müsste. Und auch in siebzig Millionen Jahren haben sie nicht gelernt, anmutig zurück ins Wasser zu tauchen. Einer der Theorien zufolge ist das Herausschießen und Zurückklatschen eine Form der Kommunikation – hämmernde Wasserlandungen als barbarische Schreie, mit denen das Territorium markiert wird. Ich betrachte es lieber als eine Art prähistorische Arschbombe. Die uralte Weisheit des kindlichen Spiels. Das Rosa des Himmels ging in Orange über, dann in Gelb, grelle Farben wurden zu Pastelltönen, und als ich eine Reihe kleiner weißer Schwimmkörper erreichte, um die sich ein Mann kümmerte, der in der Gegend als Crabman bekannt war, machte ich kehrt.

Auf der Nordseite des Piers entdeckte ich jetzt, hinter einigen Büscheln Sumpfgras, ein rotes Boot, das meinem nicht unähnlich war. Ich weiß nicht, ob es an der Enttäuschung darüber lag, dass meine Illusion von Einsamkeit zerplatzt war, oder daran, dass ich mich ganz darauf konzentrierte, gegen die Strömung anzukämpfen, um rechtzeitig zum Frühstück wieder zu Hause zu sein – jedenfalls dämmerte mir erst, als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte und den Hügel hinanstieg, dass dieses Boot das von Conant gewesen sein musste.

Fehler Nummer zwei.

· · ·

Nach dem Frühstück fuhr ich mit dem Bus zum Times Square (und dabei unter dem Fluss hindurch, durch den Lincoln Tunnel) und ging ins Büro des New Yorker, wo ich arbeitete. Mein Schreibtisch dort stand weit entfernt vom nächsten Fenster, was mir ein Gefühl des Eingesperrtseins verschaffte, und nachdem ich eine Weile auf den Ausdruck der Forumsdiskussion der texanischen Kajakfischer gestarrt hatte, beschloss ich kurzerhand, wieder nach Hause zu fahren. Mir war der Gedanke gekommen, ich könnte ja den aberwitzigen Versuch unternehmen, Conant aufzuspüren. Diesmal nahm ich nicht den Bus durch den Tunnel, sondern die Linie, die über die George Washington Bridge fährt, von wo aus ich auf den Hudson sehen konnte und – vergeblich – nach dem Weihnachtsmann der Auwälder Ausschau hielt. Es war nur schwer einzuschätzen, wie weit nach Süden Conant schon gekommen war, und ich fand mich mit dem Gedanken ab, dass ich ihn, wenn ich ihn nicht vor der Brücke abpassen würde, überhaupt nicht mehr erwischen würde. Denn dann wäre er verloren, ganz gewiss für immer, unauffindbar verschwunden im großstädtischen Gewirr aus Fähren, Lastkähnen und Kaimauern.

Mein Glück war, dass das Westufer des Hudson zwischen Piermont und der Brücke fast durchgehend ein mit Bäumen bestandener, öffentlich zugänglicher Park ist. Kaum war ich wieder zu Hause, schnappte ich mir ein Fernglas und fuhr nach Süden, zu einer Marina in Alpine, New Jersey, gleich hinter der Grenze zwischen den Bundesstaaten. Auf dem Parkplatz standen ein paar Männer und rauchten. Ich fragte sie, ob sie einen Hillbilly in einem Kanu gesehen hätten. »Meinen Sie den Typen, der nach Florida will?«, fragte einer der Männer. Wie sich herausstellte, hatte Conant schon vor einer Weile hier angelegt, vergeblich nach Eis gefragt und war dann weitergefahren. »Ich glaube, das war so gegen zehn heute Vormittag«, sagte der Mann.

Jetzt war es schon nach vierzehn Uhr. Meine Chancen sanken. Aber vielleicht machte Conant, anders als ich, irgendwo Mittagspause. (Vielleicht briet er sich einen Weißbarsch oder einen Tomcod, den er im Fluss gefangen hatte?) Ich fuhr weitere acht Kilometer nach Süden, nach Englewood Cliffs, wo es, nicht mehr weit entfernt von der Brücke, ein kleines Hafenbecken für Boote gab. In einem Büro auf dem Dock traf ich auf eine Angestellte und wiederholte meinen Spruch mit dem Hillbilly und dem Kanu. Sie starrte mich entgeistert an. Ich versuchte, ihr näher zu erklären, was genau Conant machte und was für eine gewaltige Reise das war, jedenfalls soweit ich es verstanden hatte (und das war nicht sehr weit), bis sie mir kurzerhand ins Wort fiel: »Manche Leute haben einfach zu viel Zeit.«

Mir dagegen lief die Zeit mittlerweile davon – in knapp zwei Stunden musste ich Ian von der Kita abholen. Aber weil ich mir ziemlich sicher war, dass Conant sich irgendwo in dem Abschnitt zwischen den beiden Marinas befand, schlug ich einen von Steinen übersäten Weg ein und marschierte zügig flussaufwärts. Nach ein paar Minuten blieb ich stehen, sah durch das Fernglas und entdeckte jenseits der nächstgelegenen Mole in etwa hundert Metern Entfernung etwas Farbiges. Wie sich herausstellte, ein Ballon aus Polyesterfolie, dem die Luft ausgegangen war.

In meiner Tasche steckten der Ausdruck der Forumsdiskussion, ein Notizbuch, eine Wanderkarte und ein Digitalrekorder. Ich überflog den Ausdruck noch einmal, fragte mich, wie ich weitermachen sollte, und bekam das Gefühl, dass ich die Sache völlig falsch anging. Offenkundig hatte Conant es zuvor schon einmal bis nach Texas geschafft, wobei er deutlich höher im Norden gestartet war und Temperaturen von weit über dreißig Grad durchgestanden hatte. Er war mit Sicherheit kein Mensch, der ein verrücktes Vorhaben einfach so fallen ließ.

Also stapfte ich weiter, und als ich nach anderthalb Kilometern wieder durch das Fernglas spähte, sah ich etwas Gelbes aufleuchten. Ein Paddelblatt. Das war er. Er schaukelte auf den Wellen der Ebbe, so tief, dass es aussah, als säße er direkt im Wasser.

· · ·

»Zeit für eine ordentliche Pause«, sagte Conant. Er hatte mich heftig mit den Armen winken sehen und zog jetzt vorsichtig sein Kanu auf einen sandigen Strand unterhalb der Klippen, wo in der Nähe Jetskifahrer übers Wasser sausten, die von der Bronx hierhergekommen waren. »Die Dünung kommt von Südosten. Sieht mickrig aus und spritzt mir auch nicht ins Gesicht oder so, aber ich komm nur noch im Schneckentempo voran.« Er legte angeschwemmte Äste in Form einer Leiter übereinander und zog dann sein Boot auf dieses provisorische Trockendock, sodass es über der Hochwassermarke lag. Der Overall von gestern, den er am Vormittag in einer Wäscherei durchgespült hatte, lag zum Trocknen auf einer grünen Plane auf dem Bug. Conant trug eine Navy-Badehose und unter einer schwarzen Schwimmweste ein salzverkrustetes und verschwitztes T-Shirt mit der Aufschrift New Orleans French Quarter. Es wirkte, als wäre es früher einmal hellblau gewesen, bevor die Sonne die Farbe ausgebleicht hatte. Seine bloßen Füße waren ein wenig knotig. Und enorm groß.

Er wickelte ein langes gelbes Seil ein paarmal um den Aluminiumschaft seines Paddels, das er dann sorgfältig verstaute, wie es ihm offenbar zur Routine geworden war. Das eine Ende des Seils war direkt unterhalb des T-förmigen Knaufs festgebunden. Das andere Ende führte er durch eine Schlinge an einem weißen Stoßfänger aus Gummi und dann durch den Griff einer leeren Waschmittelflasche, die offenbar als Boje fungierte. Mit einem weiteren Bündel an Knoten band er die Boje, den Stoßfänger und schließlich das Paddel an ein Kabelschloss, das an einer Halterung am Heck des Kanus angebracht war. Dieser Kerl wusste, was er tat.

»Haben Sie was zu trinken dabei, Limo oder so?«, fragte er. Ich verstand das als Bitte und stammelte herum und entschuldigte mich dafür, dass ich mit leeren Händen gekommen war. »Möchten Sie etwas?«, fragte er. Ich lehnte ab, weil ich seine Vorräte schonen wollte. »Die brauchen wir nicht zu schonen, glauben Sie mir«, fügte er hinzu, und seine Stimme zerfloss in ein warmes Lachen. »Ich hol mir ein Glas Wasser.« Er hob die grüne Plane an, und mittschiffs kam eine große Kühlbox von Coleman zum Vorschein. Dann schraubte er den Verschluss von einer leeren Gatoradeflasche und tauchte sie in das geschmolzene Eis in der Kühlbox. Nachdem er die Flasche wieder verschraubt und ein paarmal kräftig durchgeschüttelt hatte, war das Wasser trübe geworden. Er deutete auf das Mount-Olive-Glas, das in der Kühlbox stand und randvoll mit koscheren Wiener Würstchen war, und erklärte: »Ich kaufe Hot Dogs und lege sie in den Sud von eingelegtem Gemüse. Wenn mir das Eis ausgeht, bleiben sie genießbar, wegen der Lake.« Er hielt eine Tüte mit Obst hoch und fügte hinzu: »Ich hab auch Pfirsiche. Wollen Sie einen?«

Er holte eine zusammengefaltete braune Plane hervor, die er hinter dem Sitz im Heck aufbewahrte, und breitete sie auf einer Wiese in der Nähe aus, unangenehm dicht neben einem Strauch Giftsumach, und kündigte an, sich »so gut es geht in die Horizontale zu begeben«. Er drängte mich dazu, mir ebenfalls eine Plane unterzulegen; die würde vor Zecken schützen. Dann zeigte ich ihm die Forumsdiskussion, in der eine Handvoll Texaner seine damalige Fahrt mit Startpunkt Buffalo kommentierten. Das amüsierte ihn – offenbar hatte er sich noch nie selbst gegoogelt –, aber er sah sich veranlasst, einen Punkt richtigzustellen. »Fast«, sagte er. »Aber eigentlich bin ich in der Nähe von Buffalo losgefahren. In Olean.« Oh-lee-ann. »Am Oberlauf des Allegheny. Ich bin den Allegheny runter nach Pittsburgh, wo er in den Monongahela mündet und zum Ohio wird. Dann bin ich den Ohio runter zum Mississippi, bis zur Mündung des alten Red River, wo jetzt eine Schleuse ist. Hochwasserreguliertes Gebiet, so heißt das. Dann der Atchafalaya. Ich bin rein in den Atchafalaya und durch die Schleuse, die ist gut und gern drei bis vier Meter hoch. Dann den Atchafalaya runter bis Morgan City und zu einer Stadt am linken Flussufer; da weiß ich aber nicht mehr, wie die heißt. Und dort, in Louisiana, bin ich in den Gulf Intracoastal rein. Und den bin ich runter bis in den Süden von Texas.«

Ich hatte die wirren Linien auf der fragmentarischen Karte in meinem Kopf gerade erst in eine Ordnung gebracht, als er anfing, mir eine weitere Reise zu beschreiben (»wenn Sie mir noch folgen können«), im Vergleich zu der die erste wie ein Spaziergang um einen Ententeich erschien. Er war den Mississippi in seiner ganzen Länge hinuntergepaddelt, dann im Südwesten einige Flussläufe hinauf (den Mobile, den Tombigbee, den Tennessee und den Holston), war dann bei jemandem im Auto mitgefahren, um die Appalachen zu überqueren, war in Virginia am James River wieder aufs Wasser gegangen, war hinunter zu den Hampton Roads gepaddelt, der Mündung des James River (»wo während des Bürgerkriegs die Schlacht zwischen der Monitor und der Merrimack stattfand«), und schließlich nach Portsmouth. Im dortigen Marinekrankenhaus hatte er sich dann gründlich durchchecken lassen. Die gesamte Unternehmung hatte rund vierzehn Monate gedauert. Einmal unterbrach er sich in seiner Erzählung – als er gerade die Herzlichkeit einer »vor-bild-li-chen Baptistenfamilie« pries, die er in Louisiana kennengelernt hatte –, weil er an dem Arm, auf den er den Kopf gestützt hielt, eine frische Quaddel entdeckt hatte, und rief: »Schauen Sie sich diese Viecher an! Hoffentlich hab ich mich nicht in ein Nest von Feuerameisen gelegt. Das passiert mir nämlich manchmal.«

Wie ich bemerkte, zeigte seine Digitaluhr die Mountain Standard Time an. »Ja, ich bin aus Bozeman, Montana«, erläuterte er. »Ich hab meine Freundin dort in der Nähe kennengelernt. In Livingston, das ist auf der anderen Seite des Gebirgspasses.«

»Ich stamme aus einer Soldatenfamilie«, fuhr er fort und ergänzte, dass er den größten Teil seiner Kindheit knapp zehn Kilometer westlich von Piermont verbracht hatte, also ganz in der Nähe von dort, wo ich jetzt wohnte. Damit war er irgendwie noch immer einer aus Rockland County. Er hatte auch einen Bruder, der noch dort lebte. »Ich hab überlegt, ihn anzurufen, hab’s dann aber doch nicht getan«, sagte er. Sein Blick verlor sich – ein Blick aus Augen, die von durchdringendem Blau waren und einen deutlichen Kontrast zu seiner verbrannten Haut bildeten – wieder über dem Wasser.

· · ·

Ich hatte riesiges Glück gehabt, dass ich ihn an einer Stelle ans Ufer gewunken hatte, die er als idealen Lagerplatz ansah: ein schmaler Grasstreifen, der entlang von Mauerresten verlief und von dem aus am anderen Ufer der Norden Manhattans zu sehen war. Nachdem er einen Straßenatlas vom Bundesstaat New York konsultiert und festgestellt hatte, dass er seit Tagesanbruch fast zwanzig Kilometer zurückgelegt hatte, entschloss er sich endgültig, hierzubleiben. »Alle Achtung, heute Nachmittag bin ich ja ein gutes Stück vorangekommen, trotz des Windes«, sagte er. »Ein ordentliches Tagespensum. Das reicht für heute.«

Der Atlas war kurios. Die Seiten waren mit blauer Schrift vollgeschrieben – nur Großbuchstaben –, die an manchen Stellen so dicht war, dass man die Details der Karte darunter kaum noch erkennen konnte. Das Buch hätte auch als Werk eines extravaganten Künstlers durchgehen können. »Irgendwann habe ich angefangen, regelmäßig Tagebuch zu schreiben«, erzählte Conant. »Aber abends bin ich immer ziemlich kaputt. Deswegen mache ich meine Notizen schon unterwegs. Dann muss ich mir abends nicht mehr in Erinnerung rufen, was tagsüber alles passiert ist.« In den Tiefen einer wasserdichten Tasche hatte er einen Computer verstaut, auf dem er nach seiner Reise »einen Bericht« schreiben wollte. »Ich hab schon drei Bücher geschrieben«, sagte er. »Die sind nur noch nicht veröffentlicht. Denn wenn ich mit dem Schreiben fertig bin, habe ich vom Leben in der Stadt schon wieder so die Nase voll, dass ich neu auf Tour gehen muss.« Die Notizen auf den Seiten des Atlas waren unter anderem Beschreibungen der Windverhältnisse, der Strömungen und von Wasservögeln, außerdem Berichte von Begegnungen mit Menschen und allerlei andere Gedankensplitter. Beim Atomkraftwerk Indian Point hatte er »Drowning Mona« notiert, den Titel einer Filmkomödie, die dort in der Gegend spielt und in der die Hauptfigur – gespielt von Bette Midler – ihren Wagen unter rätselhaften Umständen über die Klippen in den Hudson steuert und dabei umkommt.

An den Abenden las er nun, anstatt Tagebuch zu schreiben, Romane, um eine Ausflucht aus seiner Weltflucht zu finden. »Zurzeit lese ich Clive Cussler, da geht’s um einen versunkenen Schatz«, sagte er. »Zu Hause in Montana lese ich keine Romane. Nur Bücher über Geschichte und Naturwissenschaft. Archäologie, Physik, Astronomie, alles handfeste Dinge. Aber dort ist mein Leben auch, wie soll ich sagen, beschaulich. Hier draußen muss ich den ganzen Tag mein Hirn anstrengen. Ich bin andauernd in Kontakt mit meiner Umgebung, und das ist eine permanente geistige und körperliche Anstrengung. Das Wetter, der Fluss, das Gelände. Also bin ich tagsüber total in der Wirklichkeit versunken. Und am Abend im Lager mache ich dann etwas, das ich zu Hause nicht mache: Ich lese Romane. In kleineren Orten steht manchmal vor der örtlichen Bücherei so ein Schränkchen mit Büchern. Das gibt’s jetzt schon seit ein paar Jahren. Da kann man sich Bücher mitnehmen, umsonst. Wahrscheinlich werden die gespendet. So krieg ich die Bücher von Autoren, die ich gern lese, und wenn ich sie durch hab, werf ich sie weg oder verbrenn sie im Lagerfeuer.« Wahrscheinlich hatte er meine missbilligende Miene bemerkt, denn er fügte rasch hinzu: »Na ja, ich kann die ja nicht alle mit mir rumschleppen, wenn ich sie gelesen habe.«

Wir sahen zu seinem Kanu hinüber, über dem sich die Planen wölbten. Conant lächelte. Er schien signalisieren zu wollen, dass er aus strategischen Gründen überladen war, nicht aus Leichtsinn. Er hatte ein halbes Dutzend Kanister an Bord, die jeweils eine Gallone fassten, sodass er Wasser mit einem Gewicht von bis zu fünfzig Pfund mitführen konnte. Er platzierte sie in wechselnden Anordnungen im Rumpf des Kanus, damit sie als Ballast fungierten und den Wellengang ausglichen. Im Süden hatten Schlepperkapitäne ihm erzählt, dass sie manchmal mehr Kraftstoff verbrauchten, um leere Kähne zu schieben als vollbeladene, weil sie dann mehr Kraft aufbringen mussten, um den Kurs zu halten. Wenn er mit Turbulenzen auf dem Fluss rechnete, trank er viel, ohne die Kanister nachzufüllen, um so den Auftrieb seines Kanus zu erhöhen. Genau das tat er auch jetzt, weil er im Hafen von New York »aufgewühlte Wasser« erwartete, »Wellen von allen Seiten, und wenn ich mehr Auftrieb habe, kann ich die Sache weitaus besser schaukeln«.

Das war eine heikle Gleichung – Absicherung gegen Durst auf der einen Seite, Manövrierbarkeit auf der anderen –, vor allem weil das Wasser des Flusses schon seit einer längeren Strecke brackig war und mit jedem Kilometer salziger wurde, was bedeutete, dass er das Element, in dem er sich fortbewegte, nicht mehr zur Not hätte abkochen können. Weiter nördlich hatte er, wie er anmerkte, schon zwei Mal auf diese Option zurückgegriffen. Aber eine städtisch geprägte Region wie die, der er sich jetzt näherte, versprach seiner Einschätzung nach ein großes Angebot an Wasserhähnen und Lebensmittelläden. »Ich glaube, in wirklich abgelegene Gegenden komme ich erst wieder in der Mitte von New Jersey.«

Ich bin in New Jersey aufgewachsen. Zwar nicht in der Mitte