6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Reclam 100 Seiten

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

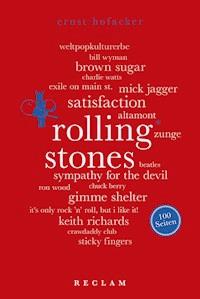

"It's only Rock 'n' Roll, but I like it"? Die dienstälteste Band der Welt – ein Wunder, dass die überhaupt noch leben. Stones-Spezialist Ernst Hofacker, mit ›Confessin' the Blues‹ Verfasser des Standardwerkes zum Thema, zeichnet in weitem Bogen die erstaunliche Geschichte dieser kulturellen Ikone nach: von ihren ersten Anfängen als mit dem Blues infizierte Halbstarke über den kometenhaften Aufstieg und den Absturz in Altamont bis in die Gegenwart als eine der größten Rock-Zirkus-Attraktionen aller Zeiten. Und die Offenbarung bleibt: Am Ende ist es eben doch nicht nur Rock 'n' Roll, nicht nur hohles Ritual, sondern purer Lebensspaß und unerschöpfliche Faszination.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 118

Ähnliche

Ernst Hofacker

Rolling Stones. 100 Seiten

Reclam

Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:

www.reclam.de/100Seiten

2., durchgesehene Auflage

2018 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung nach einem Konzept von zero-media.net

Infografik: Infographics Group GmbH

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2018

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN 978-3-15-961368-0

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020523-5

www.reclam.de

Inhalt

Sehnsuchtsort: Fever in the Funkhouse now

Dichte schwarze Haarsträhnen bis hinunter zu den Augenbrauen. Mager und knochig die Gesichtszüge. Harter Mund, kantiges Kinn. Riesige Pilotensonnenbrille, metallgerahmt. Und dahinter, gerade noch zu erkennen, der konzentriert in die Ferne gerichtete Blick. Dieser Mann sieht Dinge, die uns dieses Foto nicht zeigen kann.

Die Botschaft des körnigen Schwarz-Weiß-Porträts musste niemand erklären. Sie lautete: Mir kann keiner was. Und so war’s ja auch. Zu sehen war das Foto auf Seite 16 der Bravo-Ausgabe Nr. 50 aus dem Jahr 1971. In fetten Lettern die Überschrift: »Keith Richard, der letzte Rebell«.

Bravo im Dezember 1971: Hausbesuch bei Keith Richards in Villefranche-sur-Mer

Damals hatte er seinem Namen das zu Beginn der Rolling-Stones-Karriere verloren gegangene »s« noch nicht wieder hinzugefügt. Die Unterzeile des Berichts lautete: »Bravo sprach mit dem Mann, der das Schicksal der Stones in den Händen hält.« Und sie zitierte ihn mit großen Buchstaben: »›Die sogenannte feine Gesellschaft finde ich zum Kotzen!‹« Mit Ausrufezeichen.

Noch Fragen? Wohl eher nicht. Schon gar nicht für den 14-jährigen Teenager, der ich damals war. Zumal da noch ein kleines Foto eingeklinkt war. Es zeigt Richards auf einer Marmortreppe sitzend, zurückgelehnt, entspannt. Zerschlissene Jeans, Wildlederstiefel, Kette, Amulett und ein lässiges T-Shirt. Richards spielt mit einem Gehstock. Neben ihm sitzt ein Mann auf einer Treppe, der ihn konzentriert anblickt, offensichtlich auf ihn einredet und dabei die Hand auf den Nacken eines schwanzwedelnden Retrievers legt. Er beugt seinen Oberkörper hinüber zu Richards. Fast scheint er ihn zu bedrängen, und doch hat seine Haltung etwas Devotes. Er möchte gefallen.

Bravo-Chefreporter Thomas Beyl hatte die Rolling Stones bereits auf ihrer ersten Deutschlandtournee im September 1965 begleitet und verfügt seitdem über einen exklusiven Zugang zur Band. Beyl ist unser Mann in der geheimnisvollen Parallelwelt der Rockmusik. Mit gescheiteltem Fassonschnitt, korrektem Sakko und gestärktem Hemdkragen aber wirkt er neben Richards wie das, was er ist: ein Eindringling aus einer bürgerlichen Welt. Richards richtet den Blick auf den Stock, seine Körperhaltung signalisiert gelassene Skepsis, gelangweilte Distanz.

Auf den folgenden Seiten weitere Fotos, eins mit Richards und Lebensgefährtin Anita Pallenberg, der coolsten Blondine ihrer Zeit, und eins mit Richards als liebevollem Papa, der sich um den zweijährigen Sohn Marlon kümmert. Der Rest: Beyls Bericht von seinem Besuch in Richards’ Domizil Nellcôte in Villefranche-sur-Mer an der französischen Riviera, abwechselnd als »Geheimversteck« des Musikers und als »neues Stones-Hauptquartier« ausgewiesen.

Nach der Lektüre weiß der 14-Jährige: Den Stones geht es gut, sie werden sich nicht, wie im Jahr zuvor die Beatles, trennen. Und im Unterschied zu Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison, die allesamt in den 15 Monaten zuvor gestorben sind, haben die Stones überlebt (obgleich auch sie mit Brian Jones den Verlust einer Sixties-Symbolfigur zu beklagen haben). Nun arbeiten sie an einer neuen Platte, und Richards ist derjenige, der das musikalische Zepter schwingt.

Was zählte an jenem trostlos grauen Dezembertag des Jahres 1971, als meine Mutter mir heimlich – Vater durfte das nicht wissen – die Bravo aus dem Zeitschriftenladen mitbrachte: Ich hatte einen neuen Helden. Dabei kannte ich die Musik der Rolling Stones noch kaum. Ein paar von ihren Hits hatte ich gehört, natürlich auch den aktuellen, »Brown Sugar«. Popmusik zu hören bedeutete in diesen Tagen einen subversiven Akt. Jedenfalls in der kleinen Welt eines Teenagers, der mit den Anforderungen der Erwachsenen klarkommen, morgens früh aufstehen, in der Schule irgendwie mithalten und rund um die Uhr gute Miene zu dem bösen Spiel machen musste, das sie Erziehung nannten.

Nicht dass Popmusik per se von Umsturz, Revolution und Aufbegehren gehandelt hätte. Auch auf dem Höhepunkt der sogenannten Gegenkultur der 1960er- und 1970er-Jahre tat sie das nur in den seltensten Fällen. Aber ihre Lieder handelten von uns und unseren Gefühlen. Das spürten wir, auch wenn wir die Texte kaum verstanden. Es waren der Ton, die Aggressivität, die Lust am Leben und der mitschwingende Sex, von dem wir noch kaum ahnten, was das sein könnte, die – im Wortsinne – die Musik spielten. Und es waren die Bilder derer, die diese Musik machten. Zum Beispiel die Stones. Immer schon waren sie eine Band gewesen, die man nicht nur hören, die man vor allem auch sehen musste: Diese Typen mussten die Zunge, die sie neuerdings als Bandlogo führten, gar nicht herausstrecken. In den Augen eines jeden anständigen Bürgers waren schon ihre faszinierend hässlichen Gesichter Affront genug. Diese Band war mächtig genug, Konventionen zu ignorieren.

Und sie war offenbar steinreich. In Beyls Artikel war die Rede von einem »langgestreckten weißen Marmorpalast« im »Luxusdorf der Millionäre und Filmstars«, wo man »keinen einzigen Menschen auf der Straße sieht – es sei denn, er rauscht geräuschlos in einem Rolls-Royce an einem vorbei«. Das Bild verkündete den Sieg der Rockmusik über das Jammertal der grauen Anzüge, des Gehorsams und der heiligen Pflicht.

Der Typ mit der Sonnenbrille war einer dieser Gewinner. Seine Botschaft: Wir sind jung, wir haben Recht, und wir werden den längeren Atem haben. Richards ließ das Establishment die Arroganz seiner Macht spüren. Er war es, der nicht nur in Nellcôte die Regeln bestimmte, er hatte mit den Stones einen Status erreicht, der die Band unabhängig machte von denen da oben. Das zumindest glaubte ich und mit mir Millionen weiterer Fans.

Ich betrachtete die Fotos in Bravo und las Zitate wie »Bei den Stones gibt es keinen Boss!« oder »Ich lebe, wie es mir gefällt!«. Ihre Platten würde ich mir nach und nach besorgen. Die Stones waren nun meine Verbündeten.

Exil im Führerbunker

Lässt man die Geschichte der Rolling Stones Revue passieren, stößt man auf Legenden zuhauf: der Bahnsteig in Dartford, auf dem sich Richards und Jagger zuerst getroffen haben, die Bruchbude in Edith Grove, die Redlands-Drogenrazzia, Altamont, der Cocksucker Blues, nicht zu reden von den vielen großen und kleinen Zwischenfällen, die in der Bandchronik verzeichnet sind.

In keinem der vielen Mythen aber bündeln sich Geschichte, Haltung und Seele der Rolling Stones stärker als in dem, der mit der Entstehung des Doppelalbums EXILE ON MAIN ST. im Jahr 1971 zusammenhängt. Tatort: Nellcôte, die von Keith Richards im französischen Villefranche-sur-Mer an der Côte d’Azur gemietete Jugendstilvilla. Während des Zweiten Weltkriegs sollen sie die Nazis als Quartier genutzt haben. Richards: »Es war, als würden wir versuchen, im Führerbunker ein Album aufzunehmen.« Heraus kam dabei das Meisterwerk der Band.

Kurz vor Weihnachten 1971 ahnte ich das so wenig wie die Tatsache, dass Nellcôte schon wieder Geschichte war: Richards und seine Entourage hatten das Anwesen im Oktober fluchtartig verlassen müssen – die örtliche Polizei hatte den Hausherrn im Visier. EXILE ON MAIN ST. wurde zu Beginn des Folgejahres in den Sunset Sound Studios in Los Angeles fertiggestellt und erschien am 12. Mai 1972.

Die Sessions in Nellcôte jedoch wurden zu einem der langlebigsten und faszinierendsten Mythen in der Ära der klassischen Rockmusik. Sie markieren den Moment, als die Rolling Stones die coolste Gang des Planeten waren. Für ihre Fans sowieso. Doch auch sie selbst begannen das nun zu glauben. Der geradezu monarchische Pomp, mit dem sie sich auf ihrer 1972er-US-Tournee selbst feierten und feiern ließen, hat die bis heute gültigen Maßstäbe für das gesetzt, was man unter einem Rockstar versteht. Dass die Stones diese Phase ihrer Karriere überlebten, als sie gottgleichen Status genossen, dionysische Exzesse zelebrierten und jegliche Bodenhaftung verloren zu haben schienen, erstaunt. Daran sind schließlich genug große Musiker, die mit weniger Ruhm und Reichtum auskommen mussten, zerbrochen. Die Erklärung gab Keith Richards selbst, als er einmal bemerkte: »Sex, Drugs, Rock ’n’ Roll? Haben wir alle drei erfunden!« Um dann grinsend zu ergänzen: »Wenn du das glaubst, glaubst du jeden Scheiß!« Immer schon wussten die Stones, dass der Begriff Showbusiness eben aus zwei Worten besteht – Show und Business.

Fans brauchen Helden, Images, Träume und Emotionen. Plus Rock ’n’ Roll. Der 14-jährige Teenager fand all das an jenem tristen Dezembertag des Jahres 1971 an einem Sehnsuchtsort namens Nellcôte. Von diesem Moment an waren die Rolling Stones meine Lieblingsband. Sie sind es geblieben.

Aufstieg: Confessin’ the Blues

Man schrieb den Herbst des Jahres 1961. Die offizielle Geschichtsschreibung hat sich inzwischen auf den 17. Oktober geeinigt, vielleicht aber war es auch ein paar Tage früher oder später. So genau legen sich die Beteiligten da nicht fest.

Mike Jagger, gerade 18 Jahre alt, und Keith Richards, noch 17, stehen am frühen Morgen auf dem Bahnsteig 2 des Bahnhofs von Dartford. Der eine will nach London, um dort als eifriger Erstsemester an der renommierten London School of Economics in die Geheimnisse des Wirtschaftslebens einzudringen. Der andere befindet sich auf seinem täglichen Weg zur Sidcup Art School, wo er den Unterricht mal wieder zu schwänzen gedenkt, um sich mit gleichgesinnten Mitschülern in der Kunst des Gitarrenspiels fortzubilden.

Mick Jagger (Gesang, Gitarre, Harp, Keyboards), geboren am 26. Juli 1943 in Dartford (Kent), 1,78 m, Rolling Stone seit 1962, zwei Mal verheiratet, acht Kinder von fünf Frauen; lässt in jedem seiner Häuser die viktorianische Haushaltsbibel Mrs. Beeton’s Book of Household Management auslegen.

Die beiden Jünglinge kennen sich zwar bereits seit Kindertagen. Für kurze Zeit sind sie sogar gemeinsam in dieselbe Klasse der Wentworth Primary School gegangen und sich seitdem gelegentlich über den Weg gelaufen, ansonsten aber haben sie nichts miteinander zu tun. Und beide haben nicht die blasseste Ahnung, dass sie an jenem Morgen einen Bruder im Geiste finden und von nun an einen gemeinsamen Kreuzzug für ihre Leidenschaft, den schwarzen amerikanischen Blues, starten werden, der sie ein Leben lang aneinanderschweißen wird.

Keith Richards (Gesang, Gitarre, Bass, Klavier), geboren am 18. Dezember 1943 in Dartford (Kent), 1,74 m, Rolling Stone seit 1962, seit 1983 mit Patti Hansen verheiratet, vier Kinder von zwei Frauen, ist bis auf vier Tage bei der Post im Dezember 1961 nie einer geregelten Arbeit nachgegangen.

Der Zeugungsakt der Rolling Stones, die genau neun Monate später ihren ersten öffentlichen Schrei im Londoner Marquee Club tun werden, lässt sich auf die Millisekunde genau festlegen: Es ist der Moment, als Keith Richards auf jenem Bahnsteig unter dem Arm des entfernten Bekannten Mike Jagger zwei Plattencovers entdeckt. In seiner Autobiographie Life (Heyne 2010) schreibt er dazu: »Wenn ich mit einem Kerl, der ROCKIN’ AT THE HOPS von Chuck Berry auf Chess Records und auch noch THE BEST OF MUDDY WATERS unterm Arm trägt, in einen Waggon steige, dann müssen wir uns einfach verstehen. Ich meine, er besaß den Piratenschatz von Henry Morgan. Er hatte das echte Zeug. Und ich keine Ahnung, wie ich drankomme.«

Heute kaum vorstellbar, damals aber Tatsache: Amerikanischen Blues gab es in England nicht zu kaufen. Überhaupt, Schallplatten bekam man allenfalls in Elektrogeschäften. Das karge Angebot in den ein oder zwei Kisten, die dort zwischen Radios und Staubsaugern gestapelt waren, bestand gewöhnlich aus wenigen gerade populären Hitsingles und einer lückenhaften Sammlung von Alben der beliebtesten Musicals, Operetten, Comedy- und Klassikaufnahmen. Für den Blues, der zu diesem Zeitpunkt auch in seiner amerikanischen Heimat ein trostloses Mauerblümchendasein fristete, erwärmte sich in England nur ein verschwindend kleines Grüppchen ethnologisch interessierter Studenten. Plus ein paar versprengte Halbwüchsige, die, ausgehend von einigen Rock ’n’ Roll-Hits der 1950er-Jahre, den Pfad zurück zu den Ursprüngen dieser Musik verfolgten und so auf die schwarzen Originale stießen. Kaum einer von ihnen, schon gar nicht die Vorstadt-Teenager Jagger und Richards, ahnte, dass es außerhalb des eigenen Bekanntenkreises noch weitere Bluesfans geben könnte. Und das erklärt die Euphorie des jungen Keith Richards, der an jenem Morgen auf dem Bahnsteig in Dartford glaubte, den Schatz des legendären Captain Morgan gefunden zu haben.

Mike und Keith treffen sich nun regelmäßig und versuchen sich im heimischen Wohnzimmer mit dem gemeinsamen Bekannten Dick Taylor an Bluessongs. Mike singt und startet erste Versuche auf der Mundharmonika. Keith und Dick spielen Gitarre. So erarbeiten sich die Drei ein bescheidenes Repertoire mit Bluesnummern von Jimmy Reed, aber auch Rock ’n’ Roll von Chuck Berry, Buddy Holly und Richie Valens.

Mit Bob Beckwirth und Alan Etherington stoßen zwei weitere Bluesenthusiasten dazu, die Wohnzimmer-Combo nennt sich nun »Little Boy Blue & The Blue Boys«. Um öffentliche Auftritte bemühen sie sich allerdings nicht, ebenso machen sie einen großen Bogen um den in den späten 1950er-Jahren populären Skiffle, der ein paar hundert Kilometer weiter nördlich in Liverpool beispielsweise die Beatles zusammengebracht hatte. Zweifellos haben die Blue Boys mehr von einer geheimen Bruderschaft als von einer konventionellen Coverband.

Im März 1962 entdecken Mike, Keith und Dick, dass draußen in Ealing, einem westlichen Stadtteil von London, ein Bluesclub seine Pforten öffnet. Für die drei Bluesjünger ist dieses zarte Pflänzchen in der musikalischen Wüstenlandschaft jener Tage eine Sensation: Tatsächlich soll der Ealing Club, ein enges, feuchtes Kellerloch unter einer Bäckerei, nun zur Keimzelle einer neuen musikalischen Zeitrechnung werden. Am 17. März eröffnet er mit einem Konzert der von dem Halbgriechen Alexis Korner geleiteten Hausband Blues Incorporated. Vier Tage später erscheint im Fachmagazin Jazz News ein kleiner Artikel über den Ealing Club, der Mike und Keith nicht entgeht. So ganz allein ist ihre Blues-Bruderschaft also doch nicht.

Am 7. April ist es soweit, die Blues Brothers aus Dartford statten Ealing ihren ersten Besuch ab – und begegnen dort einem Jungen, der in ihrem Leben von nun an eine entscheidende Rolle spielen wird: Brian Jones.

Brian Jones (Gitarre, Gesang, Harp, Keyboards, Marimba, Sitar, Saxophon), geboren am 28. Februar 1942 in Cheltenham (Gloucestershire), gestorben am 3. Juli 1969 in Hartfield (Sussex), 1,68 m, Rolling Stone von 1962–1969, fünf Kinder von fünf Frauen; hatte ein Faible für Busse, restaurierte eine Straßenbahn und jobbte mal als Schaffner.