Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: heptagon

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Gesammelte Schriften

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

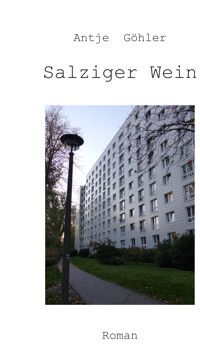

Ein Roman über die »erste Liebe« in Anlehnung an Theodor Storms Immensee. Bettina wächst in den 1970er und 1980er Jahren in einem Ost-Berliner Neubaugebiet und einer Bücher-Fantasiewelt heran, deren Grenzen oftmals verschwimmen. Innerhalb verschiedener Dreiecksbeziehungen sucht sie nach Halt und Orientierung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 225

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Salziger Wein

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

© heptagon Verlag, Berlin 2024

ISBN der Printausgabe: 978-3-96024-100-3

ISBN der E-Book-Ausgabe: 978-3-96024-042-6

© Coverfoto: Vera Hundertmark

Meinem Brieffreund Klaus

Er blickte aber in sich hinein, wo soviel Gram und Sehnsucht war. Warum, warum war er hier? Warum saß er nicht in seiner Stube am Fenster und las in Storms Immensee […]? Das wäre sein Platz gewesen. Mochten die anderen tanzen und frisch und geschickt bei der Sache sein! […] So schön und heiter […] kann man nur sein, wenn man nicht Immensee liest und niemals versucht, selbst dergleichen zu machen; das ist das Traurige! … (Thomas Mann, Tonio Kröger)

„Ich habe zu Hause ein altes Buch“, sagte er; „ich pflegte sonst allerlei Lieder und Reime hineinzuschreiben; es ist aber lange nicht mehr geschehen. Zwischen den Blättern liegt auch eine Erika; aber es ist nur eine verwelkte. Weißt du, wer sie mir gegeben hat?“ (Theodor Storm, Immensee)

Bettina

An diesem sommerlich heißen Nachmittag wurde Bettina wieder einmal bewusst, dass sie eher ein Dämmerungstyp war. Schon aus diesem Grund wäre sie besser in ihrer mitteleuropäischen Heimatstadt Berlin aufgehoben als hier im zentralasiatischen Taschkent. Unsicher stieg sie die wenigen Stufen hinab, die aus dem Hochhaus, wo der Deutsche Lesesaal sein Domizil hatte, auf das brüchige Straßenpflaster führten. Ein langer Heimweg lag vor ihr, aber da es wohl ein Abschiedsspaziergang vor ihrem baldigen Umzug werden würde, lenkte sie ihre Schritte zunächst sogar in die entgegengesetzte Richtung, um einen letzten Blick auf das kleine Haus zu werfen, in dem ein Museum für den Dichter Jessenin untergebracht war. Der hatte im Mai 1921 drei poetisch inspirierende Wochen in der Wermutsteppe gelbem Grau verbracht, und Bettina hatte ein knappes Jahrhundert später während dreier Jahre für sich Ähnliches erhofft.

Es war zumindest eine Zeit innerer Einkehr geworden, vieles war ihr aber doch zu fremd geblieben, um sich heimisch fühlen zu können. Bettina musste an ihr Gespräch eben im Deutschen Lesesaal mit der Krimtatarin Maje denken; deren Vater hatte zu den Zehntausenden gehört, die im Mai 1944 unter fürchterlichen Bedingungen per Zug deportiert worden waren. Bettina hatte sich ein bisschen darüber gewundert, dass Maje das Buch „Medea und ihre Kinder“ von Ljudmila Ulitzkaja nicht kannte. Sie hatte ihr dann von Medea Mendez erzählt, der letzten Nachfahrin ihrer griechischen „Familie, die sich vor Urzeiten an den mit Hellas verwandten taurischen Gestaden angesiedelt hatte“. Medea hat zwar keine eigenen Kinder, aber versammelt gewissermaßen als Urmutter der Landschaft und der Familie allsommerlich eine große Verwandtenschar um sich auf der Krim, auch aus Taschkent. Maje war noch nie auf der Krim gewesen, für sie war Taschkent ihre Heimat, für ihren Vater hatte das noch anders ausgesehen.

Bettina schritt jetzt rascher aus, sie war schlicht und praktisch gekleidet, auf die Schuhe hatte sich schnell eine dünne Sandschicht gelegt, das war normal in dieser Wüstenstadt, wo der Reisigbesen das wichtigste Utensil zu sein schien. Ganze Fege-Brigaden zogen mehrmals täglich durch die Stadt. Jetzt aber war es ruhig, Bettina begegnete kaum anderen Menschen. Das würde sich ändern, wenn sie den Weg über den Oloy-Basar nähme, aber diesen quirligen Ort ließ sie rechts liegen und ging sofort zu ihrem Lieblingsrefugium, dem Friedhof Minor.

Heute jedoch hielt sie sich dort nicht lange auf, sondern lief zügig zum Ausgang zur nagelneuen riesigen Moschee. Bettina überlegte kurz, ob sie auch noch hinunter zum Ankhor-Kanal steigen und die Uferpromenade entlanglaufen sollte, aber es war ziemlich spät geworden. Daher überquerte sie die Brücke und einige Kreuzungen, und schon befand sie sich in der Siedlung mit den typischen von Höfen umschlossenen Häusern. Keine Viertelstunde später stand sie vor dem kleinen Anwesen, das sie und Lutz in den vergangenen drei Jahren beherbergt hatte und vor dem sich nun der Wächter Kamol neben seiner Budka auf einen Reisigbesen stützte. Kamol der Usbeke nannte sie ihn immer für sich, seit sie ihn anfangs oft mit Kamau angeredet hatte, nach einem ihrer Lieblingsbücher aus der Kindheit: „Kamau, der Afrikaner“. Kamol, der Usbeke, war höchstens zehn Jahre älter als sie, vom Aussehen her könnte man aber getrost weitere zehn draufschlagen. Er war immer bereit zu einem kleinen Schwatz. Es war ein gemeinsames Radebrechen, sie auf Polnisch-Russisch, er auf Usbekisch-Russisch. Wie gewöhnlich, so erzählte er auch heute von seinen verheirateten Kindern und den zahlreichen, teils auch schon verehelichten Enkeln, und da er dabei wieder einmal eine mitleidsvolle Miene aufgesetzt, Bettina aber keine Lust auf Nachfragen hatte, wann sie und Lutz denn endlich Großeltern würden, wiegelte sie rasch ab mit dem Hinweis auf ihre ja tatsächlich bestehende Fußmüdigkeit nach dem langen Spaziergang und schloss das Tor auf.

Im Haus führte sie ihr erster Weg gleich links hinter der Tür in die Küche, um sich Gesicht und Hände zu waschen und eine halbe Flasche Wasser hinunterzustürzen.

Dann ging sie zurück in den kurzen Flur und die angrenzende Treppe langsam hinauf zu einem größeren Raum, dessen eine Wand mit Bücherschränken bedeckt war und der Lutz und ihr als Arbeits- und Bibliothekszimmer diente.

Die Abenddämmerung hatte begonnen, aber Bettina dachte: „Noch kein Licht!“ Sie zog die schon ausgestreckte Hand vom Schalter weg, setzte sich auf die schwarze Ledercouch und klappte den dort bereits wartenden Liliput auf. So hatte sie ihren kleinen DVD-Player getauft, mit dem sie auch CDs abspielte, wie jetzt den Tannhäuser, der noch im Gerät steckte. Es war nur ein unzureichender Ersatz für ihren geliebten Schallplattenspieler, aber in den Genuss ihrer kleinen Plattensammlung würde sie in Berlin bald wieder kommen. Auf dem Tisch vor ihr lag Maluch, ihr Mini-Laptop. Diesen Namen hatte sie ihm in Anlehnung an die kleinen unverwüstlichen Fiats in Warschau gegeben.

Warschau, czy mnie jeszcze pamiętasz …? Bettina wurde es schwer ums Herz, ein Heimweh erfasste sie: nach einem Zuhause, das ihre Heimatstadt Ost-Berlin und ihre Sehnsuchtsstadt Dresden verknüpfte. Eine solche Verbindung hatte sie oft gespürt, wenn sie in Warschau unterwegs gewesen war. Da waren die vielen Brachen und Friedhöfe, die Wisła, die 50er-Jahre-Bebauung der Marszałkowska, der nach allen Seiten offene und darum für Durchgänge ideale Ogród Saski, das AR für Augustus Rex an einigen der alten Gebäude. Aber das war mittlerweile anderthalb Jahrzehnte her, und diese Regung war nun in ihrem Inneren eingekapselt und würde womöglich einer realen Wiederbegegnung nicht standhalten. Sie sollte diese Überlegung aber vielleicht mit ihrem Maluch festhalten, als ersten Schritt, um endlich wieder etwas Eigenes zu schreiben. Das brachte sie auf den Gedanken an ihre alte Erika-Schreibmaschine. Im Gegensatz zum Plattenspieler hatte diese wirklich längst ausgedient und verstaubte in einer Kammer ihrer Berliner Wohnung. Dabei war sie ihr einst alles gewesen, hatte sie doch auf dem Schreibtisch ihres Opas in der Dresdner Wohnung gestanden. Sofort sah sie das Wohnzimmer vor sich mit den Bücherschränken, aus denen es eine ziemliche Anzahl von Büchern nun sogar bis nach Zentralasien geschafft hatte. Bettina blickte zu ihrer Bücherwand und stand auf.

Aus dem Liliput dröhnte es:

Dich, teure Halle, grüß ich wieder, froh grüß ich dich, geliebter Raum!In dir erwachen seine LiederUnd wecken mich aus düstrem Traum

Bettina holte sich ein Glas Wein und trat an den Schrank heran.

Ganz am Rand standen zwei alte Jugendbücher von ihr, die sie aus Nostalgie nach Usbekistan mitgenommen hatte: ein stark verschmutztes Exemplar von „Huckleberry Finn“ und ein zerlesenes Paperback-Buch von Arkadi Gaidar, „Die Feuertaufe“. Sein bekanntestes Kinderbuch, „Timur und sein Trupp“, hatte Bettina an Taschkenter Buchständen vergeblich gesucht. Dabei war doch Namenspatron Timur, der schreckliche Gewaltherrscher, hierzulande geradezu omnipräsent. Zu ihrer Freude hatte sie aber öfter Alexander Wolkows „Zauberer der Smaragdenstadt“ gesehen.

Ein direkter Nachbar der „Feuertaufe“ war ein brandneues Taschenbuch: „Das Phantom des Alexander Wolf“ von Gaito Gasdanow. Bettina war von den Verknüpfungen beider Bücher schier überwältigt worden. Nicht nur der Vorname des einen und der Nachname des anderen Autors klangen ähnlich, die Bücher hatten ebenfalls einen wichtigen Handlungsstrang gemeinsam, auch hier gewissermaßen mit einem Seitenwechsel verbunden, einer Täter-Opfer-Umkehrung.

Das folgende – zutiefst erschütternde – Buch, „Der Zug nach Pakistan“ von Khushwant Singh, hat Bettina erst hier in Taschkent, im Anschluss an eine Reise, kennengelernt. Lutz und sie hatten vor einigen Wochen die Gelegenheit der geographischen Nähe genutzt, um auch mal „Nach Indien, nach Indien!“ zu gelangen. Sie hatten dort unter anderem viel Neues über die Sikhs erfahren und gemerkt, wie rudimentär ihre bisherigen Kenntnisse gewesen waren.

Bettina machte ein paar Schritte am Regal entlang und hielt vor einem Bücherpaar an: Iwan Turgenjews „Erste Liebe“ und Charles Simmons’ „Salzwasser“. Diese beiden hatten Bettina verzaubert, und zwar als zusammenhängendes Paar. Wenn sie je wieder selbst etwas Eigenes, etwas Eigentliches, würde schreiben können, dann wollte sie sich an Simmons’ poetologischem Prinzip einer völlig eigenständigen Adaption einer Vorbildnovelle orientieren.

Beschwingt lief Bettina weiter und kam nun zu den Büchern ihres Opas. Sie trank einen Schluck Wein, dann fuhr sie mit den Fingern der anderen Hand über den Buchrücken einer alten Liedersammlung. Sogleich stiegen in ihr die Erinnerungen an Wanderungen mit den Großeltern in der Sächsischen Schweiz auf, wo ihr Opa unterwegs immer Volkslieder vorgesungen hat. Einmal hatte er Bettina dieses Liederbuch gezeigt; sie lernte daraus den Text vom Lindenbaum – und die altertümliche Schrift gleich mit, zunächst nämlich bliesen ihr die kalten Winde grad ins Angeficht.

Das Buch daneben, Wilhelm von Kügelgens „Jugenderinnerungen eines alten Mannes“, verband Bettina ebenfalls mit einem Ausflug in Kindertagen: durch den Mordgrund in der Dresdner Heide.

Wie Bettina war auch ihr Opa schon als Kind eine richtige Leseratte gewesen. Seine Begeisterung für Karl Mays Indianerbücher vermochte sie allerdings nicht zu teilen, für sie ging nichts über „Die Söhne der Großen Bärin“ von Liselotte Welskopf-Henrich.

Aber sie hatte alles aufgesogen, was er ihr zu seinem Leseverhalten erzählt hatte, und jetzt, wo sie älter war, übernahm sie seine Vorliebe für Mehrmalslektüren. Auch für sie gab es eine Reihe von Büchern, die sie sich in mal größeren, mal kleineren Abständen immer wieder vornahm und in denen sie nicht selten mehr Neues fand als in so manchen Neuerscheinungen.

In Taschkent – Bettina schaute auf ihre und Lutz’ stattliche BDK-Sammlung – hatte es sich sogar ergeben, dass sie für sich die Literatur eines ganzen Jahrhunderts, des neunzehnten, wieder- und neuentdeckt hat. Und im letzten Fontane – Bettina zog den BDK-Band „Der Stechlin“ heraus – mit seiner Altersweisheit und Lebensklugheit sah sie nun auch ein Mittel zur Bodenhaftung, um sich nicht gänzlich im schwermütigen Labyrinth der Romantik zu verlieren.

Ihr Großvater war in gewissem Sinne ein Kind des neunzehnten Jahrhunderts gewesen. Er hatte sie alle gemocht: am meisten Wilhelm Raabe, aber auch die beiden Theodore, Storm und Fontane, und sogar Fritz Reuter, obwohl er zum Plattdeutschen eigentlich gar keinen Bezug gehabt hatte. Vielleicht, sann Bettina jetzt, sollte sie es auch einmal mit Reuter versuchen, schließlich hat sie in ihrem neuen Ratgeber gelesen, dass auch Mecklenburg mit Stromtid und Franzosentid seine Romantikhabe.

Unter den ersten Büchern, die ihr der Opa zu lesen gegeben hatte, war ein Novellenbuch von Storm gewesen. Darin hatte sie ganz besonders die „Immensee“-Geschichte beschäftigt und deren Ende zu Tränen gerührt. An die anschließende Unterhaltung mit ihrem Großvater erinnerte sich Bettina noch gut, vor allem an seine Verwunderung darüber, dass die Enkelin weniger über den unglücklichen Ausgang der Liebesgeschichte zwischen Elisabeth und Reinhard traurig gewesen war als über die versiegende Schaffenskraft des alten Reinhard: Dann vertiefte er sich in Studien, an denen er einst die Kraft seiner Jugend geübt hatte.

Je älter sie wurde, desto mehr verfestigte sich bei Bettina der Eindruck, dass es sich bei ihrer Mehrmalslektüre „Immensee“ nicht um eine Liebesgeschichte, sondern um eine Künstlernovelle handelte.

Hier im Taschkenter Bücherschrank hat sie, der Einbildung einer darin versteckten Immensee-Konstellation wegen, unmittelbar neben den Storm-Band ein schmales Büchlein eingeordnet, das sie einst ebenfalls auf Empfehlung ihres Opas gelesen hatte, wenn auch in gänzlich anderem Zusammenhang: „Remis für Sekunden“ von Icchokas Meras. In diesen Kontext gehörte außerdem „Memorial“ von Günther Weisenborn. Dem Kind Bettina hatte es sich tief eingeprägt, wie in diesem Erinnerungsbuch durch Klopfzeichen an den Heizungsrohren eines Gefängnisses zunächst Leben rettende Wörter und später Züge zum Spielen von Schachpartien übermittelt werden konnten.

Nicht nur die Liebe zum Lesen, sondern auch die zum Schachspiel hatten Großvater und Enkeltochter geteilt. Er hatte Schach in der englischen Kriegsgefangenschaft gelernt und Freude daran gefunden, es war aber für ihn zeitlebens nie mehr als ein willkommener Zeitvertreib gewesen.

Entsprechend gelassen hatte er die ständigen Niederlagen gegen Bettina hingenommen, die Schach anfänglich als Hobby, dann immer ambitionierter betrieben hatte.

Das alte Schachspiel hatte sie auch hierher nach Taschkent mitgebracht. Bettina ging zurück zum Tisch und setzte ihr Glas ab, um Schachbrett und Figurensatz zu holen. Sie baute das Brett auf und entsann sich einiger typischer Wendungen ihres Opas. Die Leichtfiguren hatte er immer nur Offiziere genannt, liebevoll strich Bettina einem Springer über sein abgebrochenes Ohr. Das hatte er damals schon verloren; ob es wohl noch dran gewesen war, als ihr Opa seinem Sohn Schach beigebracht hatte, so wie dieser dann seiner Tochter Bettina? Ihr Opa gab nicht nur laut dem König „Schach!“, sondern auch der Dame mit feierlicher Stimme ein „Gardez!“; fiel ihm versehentlich eine Figur um, oder wollte er sie auf einem Feld zurechtrücken, brachte er vernehmlich ein „J’adoube“ hervor. Spürte er Gefahren für seine Stellung, erklang von ihm ein „Nachtigall, ick hör dir trapsen!“, gefolgt von „Nein, er gefällt mir nicht, der neue Bürgermeister“, und wenn es ganz arg kam, seufzte er: „Noch ist Polen nicht verloren.“

Auf ihrem Brett war Polen zwar meistens verloren gewesen, aber ihr Opa hatte nur darüber gelacht.

Auf einmal erinnerte sich Bettina an jemanden, der so etwas überhaupt nicht lustig gefunden hätte. Sie goss sich etwas Wein nach und blickte sinnend zu der Gestalt am Schachbrett gegenüber.

„Henry!“, sagte Bettina leise; und wie sie das Wort gesprochen, war die Zeit verwandelt – sie war in ihrer Kindheit.

Die Kinder

Der Junge betrachtete missmutig die Stellung und kippte dann seinen König so heftig um, dass mehrere Figuren auf den Boden fielen. „Lass uns lieber rausgehen, Betty.“

„Willst du denn keine Revanche?“ Rasch hatte das Mädchen sämtliche Steine aufgesammelt und war schon dabei, das Brett zu drehen.

Aber Henry war die Lust am Schachspielen und überhaupt am Herumsitzen in der Wohnung vergangen. Ihn zog es nach draußen, und schließlich ging Bettina widerstrebend mit.

Sie waren Nachbarskinder. Ihre Familien waren vier Jahre zuvor, 1971, mit Fertigstellung des zehngeschossigen Wohnblocks eingezogen. Damals war Bettina knapp vier, Henry noch keine sechs Jahre alt gewesen. Die beiden hatten zunächst keine Notiz voneinander genommen. Zwei Jahre Unterschied – dazwischen liegen in dem Alter schließlich Welten. Grundlegend ändern sollte sich dies dann in den ersten Wochen nach Bettinas Einschulung. Kam sie nachmittags aus dem Schulhort nach Hause, erwies sich das Öffnen der Wohnungstür als ziemlich problematisch. Mit dem Schlüssel, der an einem Band an ihrem Hals baumelte, schaffte sie zwar leicht die zwei Umdrehungen im Türschloss, aber das letzte Aufschnappen unter gleichzeitigem Heranziehen der Tür war jedes Mal reine Glückssache.

Meist war ihre kleine Hand zu schwach dafür, dann setzte sie sich auf eine Treppenstufe und wartete darauf, dass irgendwann ihre große Schwester eintrudeln oder eben ein Helfer in Gestalt des Nachbarsjungen auftauchen würde.

Und dieser richtete es alsbald so ein, immer rechtzeitig zur Stelle zu sein, um dem Mädchen gönnerhaft die Tür öffnen zu können. Bettina wiederum hatte zwar nach einigen Wochen selbst den Dreh heraus, wandte sich nun aber ihrerseits immer zuerst zur Nachbartür, hinter der Henry schon gelauert zu haben schien. Bald brauchten sie dieses Vorgeplänkel nicht mehr und verbrachten wie selbstverständlich die Nachmittage zusammen. Sonnabends, wenn für die Unterstufen-Klassen bereits nach der dritten Stunde Schluss war, liefen sie gemeinsam von der Schule nach Hause. Schon von weitem hörten sie das Schreibmaschinengeklapper aus dem geöffneten Fenster des Arbeitszimmers von Bettinas Vater. Als sie noch kleiner gewesen war, hatte sie sich manchmal auf seinen Schoß setzen und auf der Maschine munter drauflos hämmern dürfen. Zeile um Zeile hatte sich gefüllt, der Wagen war gefahren und gefahren und von kleiner Kinderhand mit dem Metallhebel immer wieder geräuschvoll zurückgeschoben worden. Schließlich hatte der Vater die Seite herausgezogen und laut ihre Mondsprache deklamiert.

Diese Zeiten waren zwar längst vorbei, aber Bettina konnte nun selbst lesen und schreiben und würde eines Tages eine eigene Schreibmaschine haben und eigene Geschichten aufschreiben, in verständlicher Sprache, nicht in Mondsprache.

Sie freute sich auf die zwei ruhigen Wochenendtage, die sie wie immer überwiegend in einem Buch vergraben verbringen würde. Henry hingegen tat ihr leid: Seine Eltern warteten schon im startbereiten Auto auf ihn, er sprang samt Schulranzen hinein, und dann düsten sie zu ihrer Datsche, wo er sich in der Regel nicht nur an so gut wie sämtlichen Wochenenden, sondern auch in den Ferien aufhielt. In diesen hätten sich die beiden aber ohnehin nicht begegnen können, die verbrachten Bettina und ihre Schwester im Ferienlager und bei den Großeltern in Dresden.

Genau genommen haben sich Bettina und Henry also außerhalb des Schulalltags gar nicht viel gesehen, dennoch wuchs an diesen Nachmittagen eine Freundschaft zwischen ihnen. Henry war für Bettina so etwas wie ein großer Bruder; sie war ihm oft zu still, er war ihr oft zu heftig. Er war der Aktive, Unternehmungslustige, sie eher die Stubenhockerin. Sie ergänzten sich dann, so wie heute, wo sie nach der Schachpartie doch noch rausliefen: um ihren Wohnblock herum und an den beiden großen Höfen vorbei in Richtung Bahndamm. Früher fuhren hier oft lange Güterzüge, und die Kinder hatten gern zum Zeitvertreib die Wagen gezählt. Auf der anderen Seite lag Karlshorst; man konnte den Trampelpfad gut erkennen, der hoch zu den Gleisen führte. In der Schule gab es häufig eindringliche Ermahnungen, diesen Weg ja nicht zu benutzen, und selbst der wagemutige Henry zeigte in dieser Sache Einsicht. Was sollten sie auch in Karlshorst, ihr Ziel war der Spielplatz am Rodelberg. Dort gab es ein Schiff, zwar mehr ein Fischkutter, aber das Wichtigste, ein Steuerrad, war vorhanden. Die Kinder machten es sich bequem und erzählten sich ihre Lieblingsgeschichten. Henry begann mit seinem Favoriten Robinson Crusoe. Er wurde nicht müde, vom Hundertsten ins Tausendste aufzuzählen, was Robinson alles vom Schiff fürs Inselleben mitnimmt, und dann wieder, wie er sich dort einrichtet, was er anbaut. Bettina wurde ungeduldig und mochte nicht abwarten, bis endlich Freitag auftauchte. Jetzt war sie an der Reihe und hob mit Inbrunst von den Sagen über Prometheus an. Aber Henry unterbrach sie: „Ach, das weiß ich ja auswendig; du musst auch nicht immer dasselbe erzählen.“ Da musste Bettina ihren geliebten Prometheus stecken lassen. Und stattdessen erzählte sie die Geschichte von Orest und seinem treuen Freunde Pylades. Die beiden waren wie Brüder aufgewachsen und unzertrennlich, und selbst als Orest dem Wahnsinn verfallen war, ließ ihn Pylades nicht im Stich; später folgte er ihm auf eine gefährliche Fahrt ins Land der Taurer. An dieser Stelle sprang Henry, der aufmerksam zugehört hatte, von seinem Platz auf. Er stürmte ans Steuerrad und rief aus voller Kehle: „Ins Taurerland, ins Taurerland!“ Und an Bettina gewandt: „Wirst du denn auch mitkommen?“ Sie zögerte, ihr war der Gedanke unheimlich, es würde wohl nichts daraus werden, sie hatte keine Courage. Aber er sollte ihr Briefe schreiben und darin von seinen Reiseabenteuern berichten.

Die Dämmerung hatte schon eingesetzt, so war es Zeit, nach Hause zu gehen.

Und tatsächlich: Von weitem sahen sie das Tuch flattern, das Henrys Mutter immer an der Balkonbrüstung befestigte als Zeichen, dass er heimkommen sollte. Und zwei Balkons weiter stand Bettinas Mutter und hielt schon nach ihr Ausschau.

Die Mellensee

Schlechtes Wetter und überhaupt die Spätherbst- und Wintertage kamen Stubenhockerin Bettina gelegen. Die gemeinsame Spielstube befand sich dann in Henrys elterlicher Wohnung. Das Schachbrett wurde aber nicht mehr hervorgeholt, Henry fehlte dafür die Geduld, und Bettina kam in ihrer wöchentlichen Schach-Arbeitsgemeinschaft in der Nachbarschule zum Zuge. Eine Zeitlang fanden sie Gefallen daran, Szenen aus Indianerfilmen nachzuspielen. Aber noch mehr Spaß machte es ihnen, gemeinsam von den Söhnen der Großen Bärin zu lesen. Fehlte ihnen der ein oder andere Band, dachten sie sich eigene Geschichten dazu aus. So hatten sie es auch schon mit den Smaragdenstadt-Büchern gehalten. In ihrer Fantasiewelt begegneten sich nun Urfin Juice und Hawandschita und wirbelten die Bärenbande und die Maranen durcheinander, so dass Elly-Bettina und Harka-Henry alle Hände voll zu tun hatten, alles wieder ins Lot zu bringen.

Zwischendurch brutzelten sie sich etwas in der Küche zusammen, denn ihre Schulspeisung in der Clubgaststätte Drushba konnte man an vielen Tagen nur als unzulänglich bezeichnen.

In der Regel hatte ihnen aber Henrys Mutter bereits eine Kleinigkeit zur Stärkung hingestellt. Sie war Lehrerin und deshalb oft nachmittags schon zu Hause. Ihre laute, burschikose Herzlichkeit stand im Gegensatz zur schüchternen Zurückgezogenheit ihres Mannes. Henrys Vater war ebenfalls meist zu Hause, saß dann in seinem Zimmer mit abgedunkelten Fenstern und sann vor sich hin. Die Kinder bewegten sich nur auf Zehenspitzen daran vorbei. Das kannte Bettina schon vom Arbeitszimmer ihres Vaters an den Wochenenden. Alltags kamen ihre Eltern erst abends nach Hause, auch ihre Schwester war meist unterwegs.

Ab und an trat Henrys Vater aber heraus und war dann sehr freundlich, nahm die beiden sogar in sein Zimmer mit. Dort zog er die schweren Vorhänge zurück und zeigte ihnen einige seiner Kostbarkeiten. Dazu gehörten zwei Familienerbstücke: eine Botanisierkapsel und ein großformatiges Pflanzenbestimmungsbuch.

Vorsichtig blätterte der hagere, blasse Mann Seite für Seite um und gab mit dünner Stimme einige Erklärungen dazu ab, wobei ein feines, fast glückliches Lächeln seine Mundwinkel umspielte.

Dieses uralte Buch hätte er nie aus der Hand gegeben, ein anderes hingegen drängte er Henry und Bettina geradezu zum Lesen auf. Es hieß „Die Straße des jüngsten Sohnes“ und handelte von einem Jungen namens Wolodja Dubinin, nach dem ihre Schule benannt war. Der hatte auf der Krim gelebt und mit den Partisanen gegen die Deutschen gekämpft, er war durch das Treten auf eine Mine ums Leben gekommen. Der Anfang des Buches versetzte die Kinder in Bettinas geliebte Sagenwelt.

Oberhalb von Wolodjas Heimatstadt Kertsch erhob sich ein Berg, auf den fast zweitausend Jahre zuvor Mithridates VI. Eupator, der König des Bosporanischen Reiches, gestiegen war, um sich mit einem Schwert den Tod zu geben.

Die Stelle, die es Henry besonders angetan hatte und die er mit belegter Stimme vorlas, drehte sich um Wolodjas Vater, der sich Anschuldigungen ausgesetzt sah, die einen Schatten auf die ganze Familie geworfen hatten.

Gefallen fanden beide an der Episode, als Wolodja in einem Studio eine Schularbeit auf eine Schallplatte spricht und die gepresste Scheibe seiner Lehrerin schickt.

Auch Bettina und Henry begeisterten sich für Schallplatten. Bettina holte ihre Favoriten oft herüber, und dann konnten sie sich nicht satt hören an Onkel Toms Hütte, Zwerg Nase, Der falsche Prinz und Die Weihnachtsgans Auguste.

Kaum wurden die Tage länger und etwas wärmer, zog es Henry wieder nach draußen. Der Bewegungsradius der beiden war mittlerweile deutlich größer geworden. Bettinas Mutter hatte ihr eingeschärft, immer im Karree zu bleiben. Das Karree dehnte sich nun aus. Ihre Wohnstraße, die Mellenseestraße, kurz die Mellensee genannt, bestand nicht nur aus den vier Zehngeschossern zur Straßenseite hin, sondern diese hatten dahinter noch große Höfe mit Spiel- und Bolzplätzen, an die weitere Wohnblöcke grenzten, unterbrochen von winzigen Straßen, die alle ebenfalls Mellenseestraße hießen.

In der Mellensee wohnten, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, nahezu sämtliche Schulkameraden von Henry und Bettina, und das ließ sich mehr oder weniger auf die ganze Schülerschaft ihrer Schule übertragen, und auf die der Nachbarschule gleich mit. Es herrschte dort nachmittags also ein munteres Treiben. Erschien Bettina und Henry anfangs die Mellensee mit ihren Sträßchen und Höfen völlig unübersichtlich, so wurde sie ihnen recht bald zu eng. Nur die Nummerierung der Aufgänge wahrte, für Ortskundige wie Fremde, den Charakter eines Labyrinths.

Bettinas und Henrys Mobilität erhöhte sich dank fahrbarem Untersatz. Es war zwar kein Motorrad, wie es dem Titelhelden aus „Timur und sein Trupp“ am Ende zur Verfügung stand, aber immerhin der gute alte Drahtesel. Und damit ließen sich wunderbar Szenen aus zwei weiteren Lieblingsbüchern von Bettina und Henry nacherleben: „Emil und die Detektive“ und „Ede und Unku“. Ausgangspunkt für ihre kleinen Spritztouren mit dem Fahrrad war nach wie vor ihr Fischkutter. Dort erzählten sie sich ihre Geschichten, manchmal sogar in Verknüpfung mit Schularbeiten. So probte Bettina ihre Buchvorstellung, für die sie „Kamau, der Afrikaner“ ausgewählt hatte, und Henry deklamierte, heftig am Steuerrad drehend: Die Schwalbe fliegt über den Eriesee. Bettina hätte ewig in ihrem Fischkutter sitzen und Henry zuhören können: Noch dreißig Minuten … Halbe Stund – Und noch zwanzig Minuten bis Buffalo – Und noch fünfzehn Minuten bis Buffalo – Und noch zehn Minuten bis Buffalo - -

Bettina reichte es auch vollkommen, die Radtouren von Emil und Pony Hütchen sowie von Ede und Unku allein in ihrer Vorstellung mitzumachen. Aber da war sie bei Henry an der falschen Adresse. Und so tauschten sie eben die Schwalbe gegen das Fahrrad ein und fuhren am Bahndamm entlang zur S-Bahnstation Betriebsbahnhof Rummelsburg, schauten eine Weile dem S-Bahnverkehr vor der Kulisse des Kraftwerks Klingenberg zu, wandten sich von der Bahnlinie weg und schlugen den Weg zur Hans-Loch-Straße ein, nach der im Volksmund ihr gesamtes Wohnviertel innerhalb des Lichtenberger Ortsteils Friedrichsfelde hieß. Überquerte man diese, gelangte man zur Passage.

Bevor die große Kaufhalle gegenüber der Drushba errichtet worden war, hatten die Einkäufe von der Mellensee aus immer in der viel weiter entfernten Passage erledigt werden müssen. Seither war nur noch der Fischladen von Interesse, vor dem sich vor Silvester lange Schlangen bildeten. Für Bettina war es alle Jahre wieder ein unheimliches Erlebnis, die Fischverkäuferin zu beobachten, wie sie mit routiniertem Griff den Karpfen aus dem Wasserbecken holte, ihn mit einem Keulenschlag betäubte und das scharfe Messer unterhalb des Kopfes ansetzte. Mehr bekam das Mädchen nicht mit, weil es reflexartig die Augen geschlossen hatte. Öffnete es diese wieder, war das blutige Etwas bereits in mehreren Zeitungsbögen vom Neuen Deutschland verpackt, und die Fischfrau wandte sich schon dem Bottich für den nächsten Kunden zu. Die Karpfen hatten keine Chance, sich zu verkriechen, die wurden hier nicht alt.

Im hinteren Teil der Passage gab es einen Ort, der ein neuer Lieblingsplatz von Bettina und Henry werden sollte. Dort bekamen sie weiteren Stoff für ihre Fantasiewelten her: die Stadtbezirksbibliothek. In dem riesigen Saal mit langen Regalreihen gab es zwei Abteilungen, eine für Erwachsene und eine für Kinder. Hier erhielten sie auch die fehlenden Bände von Wolkow und Welskopf-Henrich. Und ebenso die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Besonders Huck Finn hatte es ihnen angetan, und so schipperten sie auf ihrem Fischkutter häufig den Mississippi hinunter. Manchmal verwandelte sich ihr alter Kahn aber auch in die Ghost, dann war Henry der bärenstarke Kartoffelquetscher Wolf Larsen – und Bettina Humphrey van Weyden. Und rauschte dann doch mal wieder ein Güterzug vorbei, rannten beide in Gedanken ein Stück mit und versuchten, wie Hump und Frisco-Kid, aufzuspringen, um das Abenteuer in der weiten Welt zu suchen.

Den Vierteiler „Der Seewolf“ hatten sie ausnahmsweise bei Bettina gesehen, wovon ihre Eltern nichts erfahren sollten, da weder sie noch ihre Schwester andere Kinder mit nach Hause bringen durften. In Henrys Wohnung wiederum war Westfernsehen verboten. So verband sich für die Kinder das Seewolf-Abenteuer mit einem Geheimnis vor ihren Eltern, was den Reiz erhöhte.