21,99 €

Mehr erfahren.

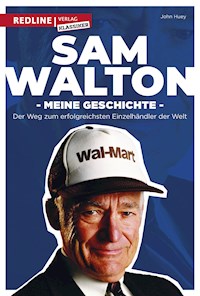

- Herausgeber: REDLINE Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

VOM EINZELHÄNDLER ZUM MILLIARDÄR Dies ist die außergewöhnliche Geschichte von Sam Walton, einem mutigen Unternehmer, der Anfang der 1960er Jahre durch die Gründung von Walmart die Welt der Supermärkte und Einzelhändler aus den Angeln hob – und das lange vor Amazon! Hier verschafft er den Lesern einen einzigartigen Einblick in seinen Werdegang zum Handelskönig des zwanzigsten Jahrhunderts. Dank der unermüdlichen Einsatzbereitschaft, seinem Bestreben nach beständiger Leistungsverbesserung und seiner obsessiven Kundenfokussierung avancierte Walmart bis heute zur umsatzstärksten US-Supermarktkette. Und Sam Walton wurde zeitweise zum reichsten Mann der Welt. Das Buch beschreibt einen spannenden Kampf um Niedrigpreise und Kunden, authentisch geschildert von einem bescheidenen Mann, der einer der erfolgreichsten Unternehmer seiner Zeit wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Sam Walton | John Huey

Sam Walton

Sam Walton | John Huey

Sam Walton

Meine Geschichte. Der Weg zum erfolgreichsten Einzelhändler der Welt.

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Andrea Hubrich

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

1. Auflage 2019

© 2019 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

© der Originalausgabe 1992 by the Estate of Samuel Moore Walton.

Die englische Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel Sam Walton — Made in America. My Story.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersetzung: Andrea Hubrich

Umschlaggestaltung: Marc Fischer, München

Umschlagabbildung: Louie Psihoyos

Satz: ZeroSoft, Timisoara

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN Print 978-3-86881-751-5

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-118-1

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-119-8

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.redline-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Imprints unter www.m-vg.de

Inhalt

Willkommen bei Wal-Mart

Vorwort

Kapitel 1: Wer den Pfennig nicht ehrt

Kapitel 2: Mit 10 Cent fing alles an

Kapitel 3: Was mich nicht umhaut

Kapitel 4: Gegen den Strom

Kapitel 5: Familienglück

Kapitel 6: Teamwork heißt die Devise

Kapitel 7: Der Gang an die Börse

Kapitel 8: Unsere Strategie bewährt sich

Kapitel 9: Geteiltes Glück ist doppeltes Glück

Kapitel 10: Weniger ist manchmal mehr

Kapitel 11: Die richtige Einstellung ist die halbe Miete

Kapitel 12: Der Kunde ist die Nummer 1!

Kapitel 13: Konkurrenz belebt das Geschäft

Kapitel 14: Schneller – höher – weiter

Kapitel 15: Schritt für Schritt

Kapitel 16: Mit herzlichem Dank zurück(geben)

Kapitel 17: Zehn Regeln für ein erfolgreiches Unternehmensmanagement

Kapitel 18: Und was bleibt, ist

Nachwort

Anmerkung des Koautors

Danksagung

Willkommen bei Wal-Mart

Es scheint noch gar nicht so lange her zu sein, seit mein verstorbener Vater Sam Walton seine erste Wal-Mart-Filiale 1962 in Rogers, Arkansas eröffnet hat. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass dieses Unternehmen in den letzten 40 Jahren zum größten Einzelhandelsunternehmen der Welt avanciert ist. Die prägenden Jahre meines Lebens verbrachte ich damit, meinen Vater beim Aufbau seines Firmenimperiums zu beobachten und dabei vieles von ihm zu lernen. Die von ihm eingeführten Unternehmensgrundsätze – Respekt für den Einzelnen, exzellenter Kundenservice und das ständige Streben nach hervorragenden Leistungen auf allen Gebieten – prägen auch heute noch unsere Firmenkultur.

Ehe Wal-Mart im Jahre 1991 seine erste internationale Niederlassung, einen Sam’s Club in der Nähe von Mexico City eröffnete, war Wal-Mart in den Vereinigten Staaten bereits landesweit mit 1.900 Filialen vertreten. Heute operieren wir mit mehr als 4.000 Wal-Mart-Zweigstellen und Sam’s Clubs weltweit. Es hat sich herausgestellt, dass sich die Leitprinzipien meines Vaters problemlos in jeder beliebigen Kultur und Landessprache umsetzen lassen und dass sich unsere Mitarbeiter überall auf der Welt allmorgendlich durch die berühmten Wal-Mart-Cheers zu Höchstleistungen motivieren.

Wenn wir heute irgendwo auf der Welt eine neue Wal-Mart-Niederlassung eröffnen, fühlen wir uns ein wenig in die Anfangsjahre des Unternehmens zurückversetzt. Wie damals lautet unser oberstes Gebot, die anfallenden Kosten in allen Firmenbereichen so gering wie möglich zu halten, um die somit eingesparten Gelder in Form von preisgünstigen Angeboten an unsere 120 Millionen Kunden weitergeben zu können, die weltweit jede Woche durch unsere Pforten strömen. Mein Vater glaubte fest daran, dass jedermann die Gelegenheit erhalten sollte, qualitativ hochwertige Produkte in großen Mengen zu günstigen Preisen kaufen zu können. Wir sind stolz darauf, dass wir den Lebensstandard unserer Kunden durch unsere Preispolitik verbessern konnten.

Wal-Marts internationales Wachstum ermöglichte es uns, unsere Partner an den äußerst fortschrittlichen Arbeitsabläufen, Vertriebssystemen und innovativen Technologien in unserem Unternehmen teilhaben zu lassen. Den eigentlichen Unterschied gegenüber unseren Mitbewerbern machen jedoch eindeutig unsere Mitarbeiter aus. So ist es nicht weiter überraschend, dass wir uns sehr um unsere Mitarbeiter bemühen und sie durch modernste Weiterbildungsmaßnahmen, Trainingsprogramme und Schulungen, durch unsere weltweiten Firmennachrichten via Satellit, durch hilfreiche Handbücher und durch unsere speziellen Programme zur Förderung ihrer Karrieren – zum Beispiel das Walton Institute und die Einrichtung zur Fortbildung von Führungskräften – in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen, fördern und an unser Unternehmen binden möchten.

Als pflichtbewusste Mitmenschen nehmen wir unsere Verantwortung für das Gemeinwohl sehr ernst. Wir achten das Gesetz, zahlen unsere Steuern und unterstützen die Gemeinden unserer verschiedenen Filialstandorte. Vor allem aber behandeln wir unsere Mitmenschen mit Respekt. Wir fordern von uns selbst und von unseren Mitarbeitern ein hohes Maß an Geschäftsethik und Professionalität; dasselbe erwarten wir auch von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern. Unsere Mitarbeiter gehen in ihren Heimatgemeinden mit ihrer Spendenbereitschaft und ihrem persönlichen Einsatz für das Allgemeinwohl als gutes Beispiel voran und bewirken somit bereits im Kleinen eine Veränderung zum Positiven. Es ist wirklich erstaunlich, wie vielen Menschen in Not durch den Einsatz unserer Mitarbeiter geholfen werden konnte. Weltweit spenden die Wal-Mart-Mitarbeiter jährlich viele Millionen US-Dollar an wohltätige und karitative Einrichtungen. Und das meiste davon kommt effektiv denjenigen zugute, die jegliche Art von Hilfe am nötigsten haben. Darauf sind wir besonders stolz!

In den 40 Jahren seit der Gründung von Wal-Mart haben sich einige Dinge überhaupt nicht verändert. Ganz im Sinne meines Vaters ist es uns gelungen, unser Hauptaugenmerk stets auf den Kunden zu richten. Und über eine Sache sind wir uns durchaus im Klaren: Wir müssen damit fortfahren, uns immer nur auf eine Sache auf einmal zu konzentrieren – auf den individuellen Kunden oder auf ein einzelnes Geschäft –, wenn wir unsere Führungsposition als erfolgreichstes Einzelhandelsunternehmen der Welt behaupten wollen. Besuchen Sie eine unserer Filialen und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Wir hoffen, dass Sie die Geschichte unseres Unternehmens Wal-Mart und die meines Vaters Sam Walton sowohl als lehrreich wie auch als inspirierend in Erinnerung behalten werden.

1. März 2001

Rob Walton

Vorsitzender des Aufsichtsrats von Wal-Mart Stores Inc.

Bentonville, Arkansas

Vorwort

Hallo Freunde,mein Name ist Sam Walton, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Wal-Mart-Gruppe. Ich hoffe sehr, dass Sie sich bis zum heutigen Tage schon einmal in einem unserer Läden umgesehen und Ihre Vorräte mithilfe unseres Unternehmens aufgefüllt haben. Wenn das der Fall sein sollte, dann wissen Sie wahrscheinlich bereits, wie stolz ich auf dieses Wunder bin, das all meine Wal-Mart-Mitarbeiter im Laufe der letzten 30 Jahre seit der Eröffnung unseres ersten Wal-Mart-Ladens hier im Nordwesten von Arkansas geleistet haben und den ich heute noch unser »Zuhause« nenne. So schwer es auch zu glauben ist, wir erwuchsen aus diesem kleinen Geschäft zu der heute größten Einzelhandelskette der Welt. Und wir hatten eine Menge Spaß dabei.

Es ist mir durchaus bewusst, dass wir hier bei Wal-Mart etwas Erstaunliches erfahren durften, etwas ganz Besonderes, und dass wir all die Leute in größerem Maße daran teilhaben lassen sollten, die sich so loyal gegenüber unseren Läden und unserem Unternehmen erwiesen haben.

Eigenlob oder Angeberei außerhalb der Wal-Mart-Familie ist etwas, was uns, als wir Wal-Mart aufbauten, völlig fremd war – außer vielleicht, wenn wir irgendeinen Bankier oder Wall-Street-Finanzier davon überzeugen mussten, dass wir es irgendwann einmal wert wären, zum jetzigen Zeitpunkt ein gewisses Risiko einzugehen.

Wenn mich die Leute gefragt haben, »Wie hat Wal-Mart es geschafft?«, gab ich ihnen meist kurz angebunden zur Antwort: »Freunde, wir wollten es erreichen und sind drangeblieben.«

Wir haben immer viel für uns behalten, und es gab gute Gründe dafür; wir waren immer sehr vorsichtig und zurückhaltend mit unseren Geschäftsgepflogenheiten und unseren familiären Angelegenheiten; und wir halten es auch heute noch so.

Die Kehrseite der Medaille war, dass eine Reihe von Fehlinformationen, Mythen und Gerüchte über die Jahre hinweg die Runde machten, über mich und über Wal-Mart.

Außerdem wurde meiner Meinung nach viel zu viel Wind um meine eigene finanzielle Situation gemacht, und das verursachte für mich und meine Familie jede Menge extra Schwierigkeiten – obwohl ich das Ganze so gut wie möglich ignorierte und versuchte, mein Leben und die Geschäfte von Wal-Mart so gut zu führen, wie ich nur konnte.

Nichts davon hat sich wirklich geändert. Aber seit einiger Zeit kämpfe ich jetzt gegen den Krebs, und jünger werde ich schließlich auch nicht. So kam es, dass mich in letzter Zeit eine Menge Leute – Helen und die Kinder, einige unserer leitenden Angestellten hier in der Firma und einige unserer Mitarbeiter eingeschlossen – dahin gehend beeinflusst haben, dass ich die richtige Person wäre, die wahre Geschichte von Wal-Mart zu erzählen. Überdies würde mein gesamtes Leben sowieso nur aus Wal-Mart bestehen, ob mir das nun gefällt oder nicht, und daher sollte ich alles niederschreiben, solange ich noch dazu imstande wäre. Also versuche ich diese Geschichte so gut wie möglich zu erzählen, und ich hoffe, dass sie ebenso interessant, lustig und spannend wird, wie es für uns all die Jahre lang gewesen ist. Hoffentlich kann sie ein wenig von dem Geist wiedergeben, den wir alle verspürt haben, als wir dieses Unternehmen schufen. Wichtiger als alles andere ist es mir zu unterstreichen, wie bedeutend alle Wal-Mart-Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens waren.

Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man so auf sein Leben zurückblickt und feststellt, wie all die einzelnen Abschnitte ein Ganzes ergeben. Ich glaube, jeder würde das seltsam finden, aber für jemanden von meinem Schlag ist es schon besonders sonderbar, da ich noch nie ein übermäßig reflektierender Mensch gewesen bin und auch nicht in der Vergangenheit schwelge. Wenn ich eine einzige Sache benennen sollte, die mein Leben verändert hat, dann ist es die Leidenschaft zum Wettbewerb. Diese Leidenschaft hat mich immer angetrieben, weiter als bis zur nächsten fälligen Ladenvisite oder zur nächsten Geschäftseröffnung zu denken oder weiter als bis zum nächsten verkaufsfördernden Werbegag, den ich persönlich in diesen Läden unter die Leute bringen wollte – wie zum Beispiel einen speziellen Eimer für Köderfische, eine Thermosflasche, einen Matratzenschoner oder eine große Tüte voller Süßigkeiten.

Wenn ich so zurückblicke, wird mir bewusst, dass unsere Geschichte von den traditionellen Werten geprägt ist, die einstmals Amerika berühmt gemacht haben. Es ist eine Geschichte über Unternehmertum, Risiken, harte Arbeit, mit einem festen Ziel vor Augen und der Bereitschaft, alles zu tun, um das Angestrebte zu erreichen – koste es, was es wolle.

Es ist eine Geschichte über den Glauben an sich selbst und seine Ideen, auch wenn dies möglicherweise bei einigen Leuten nicht populär ist, und über das Festhalten an seiner Überzeugung. Aber ich glaube, über all dies hinausgehend beweist sie, dass es für einfache Durchschnittsmenschen keinerlei Grenzen und Hindernisse gibt, wenn man ihnen nur die Gelegenheit gibt und sie ermutigt, ihr Bestes zu geben.

Denn genau das ist das Geheimnis von Wal-Mart: Absolut durchschnittliche Menschen halten zusammen und schaffen überdurchschnittliche Dinge. Anfangs waren wir über uns selbst erstaunt. Und kurz darauf überraschten wir alle anderen, insbesondere die Leute, die dachten, Amerika wäre ein zu komplizierter und schwieriger Ort, als dass eine Idee wie die unsere funktionieren würde.

Die Geschichte von Wal-Mart ist einzigartig: Etwas Vergleichbares wurde vorher noch nie versucht. Indem ich jetzt die wahre Geschichte erzähle, wie alles zustande kam, können wir vielleicht einigen anderen Leuten ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, um deren Träume Realität werden zu lassen.

Kapitel 1Wer den Pfennig nicht ehrt...

»Eines Nachts wachte ich auf und schaltete das Radio ein, und ich hörte, wie sie bekannt gaben, dass Sam Walton der reichste Mann Amerikas sei. Und ich dachte, ›Sam Walton. Wie das, der war doch in meiner Klasse?‹ Und ich war begeistert!«

Helen Williams, ehemalige Lehrerin für Geschichte und Sprache an der Hickman High School in Columbia, Missouri

Ich glaube, Erfolg hatte schon immer seinen Preis, und ich lernte diese Lektion auf eine harte Weise, als mich das Forbes-Magazin im Oktober 1985 als den »reichsten Mann Amerikas« bezeichnete.

Nun, man kann sich vorstellen, dass sich diese Zeitungs- und Fernsehleute in New York alle miteinander die Fragen stellten: »Wer?« und »Wo lebt der?«

Das Nächste, was wir bemerkten, waren die Scharen von Reportern und Fotografen, die hier in Bentonville einfielen. Ich glaube, sie hofften, mich dabei der Öffentlichkeit präsentieren zu können, wie ich in meinen mit Geld gefüllten Pool eintauche oder eine dicke Zigarre mit einer Hundertdollarnote anzünde, während mich tanzende Go-Go-Girls umringen.

Ich weiß wirklich nicht, was sie sich dachten, aber ich hatte überhaupt keine Lust, mit ihnen zu kooperieren. Also haben sie all die aufregenden Dinge über mich herausgefunden: Ich fuhr einen alten Pick-up mit Käfigen für meine Jagdhunde auf der Ladefläche, ich trug eine alte Wal-Mart-Baseballmütze und ich ließ mir sogar beim Dorffriseur die Haare schneiden – jemand mit einem Teleobjektiv hat mich dort beim Haareschneiden fotografiert und es stand am nächsten Tag im ganzen Land in der Zeitung. Es riefen uns plötzlich Leute an, von denen wir noch nie zuvor gehört hatten, schrieben uns aus aller Welt und kamen her, um uns um Geld anzupumpen. Viele von ihnen hatten bestimmt triftige Gründe, aber wir hörten auch von jedem verrückten, miesen Schlawiner auf der ganzen Welt. Ich erinnere mich noch an den Brief einer Frau, die einfach daherkam und sagte: »Ich werde mir niemals das 100.000-Dollar-Haus leisten können, das ich immer schon haben wollte. Geben Sie mir das Geld dafür?« Es ist heute noch so, dass die Leute schreiben oder anrufen und nach einem neuen Auto fragen oder nach Geld für einen Urlaub oder um sich neue Zähne finanzieren zu lassen – was auch immer ihnen halt so einfällt.

Nun bin ich ja wirklich ein von Natur aus freundlicher Zeitgenosse – ich halte immer mit den Leuten auf der Straße ein Schwätzchen –, meine Frau Helen ist bei all den Gemeindeaktivitäten so freundlich und interessiert wie möglich und wir haben immer ein »offenes Haus« geführt. Aber unserer Meinung nach hat die Sache mit dem »reichsten Mann« unseren gewohnten privaten Lebensstil beinahe völlig ruiniert. Wir waren immer sehr großzügig – aber nun erwartete jedermann, dass wir seinen Anteil auch noch mit übernehmen. Die neugierigen Medienleute riefen ständig bei uns zu Hause an und wurden ziemlich unverschämt, wenn wir ihnen erklärten, dass sie mit Sicherheit keine Fernsehcrew in unser Haus bringen könnten, wir keinem Boulevardblatt ein exklusives »Wochenende bei den Waltons« gestatten würden und ich meine Lebensgeschichte bestimmt nicht auf diese Art vermarkten wollte.

Es machte mich sowieso völlig verrückt, dass jeder nur noch über die persönliche finanzielle Situation meiner Familie sprechen wollte. Sie haben sich eigentlich nicht für das Unternehmen Wal-Mart interessiert – für die zu dieser Zeit wahrscheinlich ungewöhnlichste Entwicklung in der Geschäftswelt –, es schien, als wäre das Unternehmen überhaupt nicht von Bedeutung. Ich hatte den Eindruck, dass uns die meisten Medienleute – und einige von den Wall-Street-Typen ebenfalls – für ein paar Landeier hielten, die von der Ladefläche ihres Wagens herunter Socken verkaufen, oder für jemanden, der aufs »schnelle Geld« aus war, oder sogar für Betrüger. Und wenn sie über die Firma geschrieben haben, dann machten sie sich über uns lustig und berichteten völlig falsch.

Aus diesem Grunde haben wir Waltons unser Erscheinen in der Öffentlichkeit stark eingeschränkt, wenngleich wir auch unseren Lebensstil nicht wesentlich veränderten und trotzdem die Leute in unseren Läden aufsuchten. Glücklicherweise haben uns unsere Freunde hier in Bentonville vor diesen Sensationsgeiern etwas abgeschirmt. Nichtsdestotrotz ging ich einem dieser »Lifestyles of the Rich and Famous«-Typen bei einem Tennisturnier in die Falle, und Helen erklärte sich schließlich dazu bereit, einem dieser Frauenmagazine ein Interview zu geben.

In der Regel stellten mich die Medien als einen minderbemittelten, exzentrischen Einsiedler dar, so eine Art Hinterwäldler, der mehr oder weniger bei seinen Hunden schläft, ungeachtet der in einer Höhle versteckten Milliarden von Dollars. Als dann 1987 der Aktienmarkt zusammenbrach und Wal-Mart-Aktien mit allen anderen Werten am Markt an Kurs verloren, da schrieb jedermann, ich hätte eine halbe Milliarde Dollar verloren. Als sie mich danach fragten, antwortete ich: »Das ist nur Papier.« Daran hatten sie erst einmal zu knabbern.

Aber nun möchte ich mein Verhalten in Bezug auf Geld erklären – nur bis zu einem gewissen Punkt. Darüber hinaus geht unsere private finanzielle Situation niemanden etwas an – wie bei jeder anderen amerikanischen Familie auch.

Zweifellos ist mein Umgang mit Geld geprägt von der Tatsache, dass ich in einer ziemlich schwierigen Phase in der Geschichte unseres Landes aufgewachsen bin: der großen Wirtschaftskrise. Und das Fleckchen Erde, von dem ich stamme – Missouri, Oklahoma, Kansas, Arkansas –, wurde davon schwer getroffen. Ich wurde 1918 in Kingfisher, Oklahoma geboren und lebte dort bis zum Alter von fünf Jahren, aber meine frühesten Erinnerungen sind aus Springfield, Missouri, wo ich meine ersten Schuljahre verbrachte, und später aus der kleinen Stadt Marshall. Später lebten wir in Shelbina, Missouri; dort begann ich mit der Highschool. Anschließend zogen wir nach Columbia, wo ich die Highschool beendete und zum College ging.

Mein Vater, Thomas Gibson Walton, war ein sehr hart arbeitender Mann, der früh am Morgen aufstand, viel leistete und immer aufrichtig gewesen ist. Als durch und durch ehrlich wurde er von vielen Menschen aufgrund seiner Integrität in guter Erinnerung behalten. Er war aber auch einer von den Menschen, die das Handeln lieben, die nichts lieber tun, als über alles einen Vertrag abzuschließen: Pferde, Maulesel, Rinder, Häuser, Farmen, Autos. Einfach über alles. Einmal hatte er unsere Farm in Kingfisher für eine in der Nähe von Omega, Oklahoma eingetauscht. Ein anderes Mal seine Armbanduhr gegen ein Schwein, sodass wir Fleisch auf dem Tisch hatten. Er war der beste Verhandlungspartner, mit dem ich es jemals zu tun hatte. Mein Vater wusste immer ganz genau, wie weit er bei jemandem gehen konnte – und tat dies auf eine Art und Weise, welche die Verhandelnden als Freunde auseinander gehen ließ. Überraschenderweise waren einige seiner Angebote vergleichsweise niedrig. Das ist vielleicht ein Grund dafür, dass ich nicht gerade der beste Verhandlungspartner der Welt bin; mir fehlt einfach die Fähigkeit, auch noch den letzten Dollar herauszuschinden. Glücklicherweise hat mein Bruder Bud, der von Anfang an mein Geschäftspartner war, das Verhandlungsgeschick meines Vaters geerbt.

Vater hatte nie den Ehrgeiz oder die Möglichkeit, ein eigenes Geschäft aufzuziehen, und es war auch nicht seine Sache, Schulden zu machen. Während ich aufwuchs, hatte er alle möglichen Arten von Jobs. Er war Bankier und Farmer, bewertete Darlehen für Farmen und arbeitete als Versicherungs- und Immobilienmakler. Am Anfang der Depression war er einmal arbeitslos und so arbeitete er gelegentlich für das Unternehmen seines Bruders, Walton Mortgage Co., das die Metropolitan-Lebensversicherung vertrat. Die Aufgabe meines Vaters war es, die laufenden Darlehen für diverse Farmen der Versicherungsgesellschaft zu überwachen; die meisten waren in Zahlungsverzug. In den Jahren 1929 bis 1931 hatte er Hunderte von Farmen für die Versicherung in Besitz genommen, in den meisten Fällen von wundervollen Menschen, die dieses Land seit Generationen besaßen. Manchmal bin ich mit ihm gefahren, und es war wirklich tragisch – auch für meinen Vater –, aber er tat sein Bestes, um den Farmern dabei so viel Würde wie möglich zu lassen.

All das muss auf mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, jemals zu mir selbst gesagt zu haben: »Ich will niemals arm sein.«

Wir haben uns selbst eigentlich nie als mittellos betrachtet, obgleich wir bestimmt kein Geld übrig hatten, und wir taten alles, was wir konnten, um hier und da einen Dollar dazuzuverdienen. Zum Beispiel hatte meine Mutter Nan Walton während der Depression die Idee, ein kleines Milchgeschäft aufzumachen. Ich musste früh am Morgen aufstehen und die Kühe melken, Mutter bereitete die Milchflaschen vor und ich lieferte sie nach dem nachmittäglichen Footballtraining aus. Wir hatten zehn oder zwölf Kunden, die zehn Cent für die Gallone Milch zahlten. Das Beste von allem war, dass Mutter die Sahne von der Milch abschöpfte und daraus Speiseeis zubereitete – kein Wunder, dass ich nach all dem Eis, das ich in diesen Tagen gegessen hatte, auch als der »dicke Sam Walton« bekannt geworden bin.

Ich selbst begann im Alter von sieben oder acht Jahren, Zeitungsabonnements zu verkaufen, und ich hatte bestimmte Zeitungsrouten von der siebten Klasse an bis zum Collegeabschluss. Ich züchtete Hasen und Tauben und verkaufte sie, also eigentlich nichts Besonderes für einen Jungen vom Lande.

Ich lernte von frühester Jugend an, dass es für uns Kinder wichtig war mitzuhelfen, unser Zuhause zu bewahren, und dass es besser war, unseren Beitrag zu leisten, als nur die Hand aufzuhalten. Im Verlauf unserer Kindheit erfuhren wir, wie viel harte Arbeit es kostet, bis man einen Dollar in der Hand hält, und dass das Geleistete dadurch etwas wert ist.

Was meine Eltern gemeinsam hatten, war ihre Einstellung zum Geld: Sie gaben es einfach nicht aus.

Bud Walton:

»Die Leute können einfach nicht verstehen, warum wir immer noch so konservativ denken. Sie machen eine große Sache daraus, dass Sam Walton Milliardär ist und trotzdem einen alten Pick-up fährt, seine Kleidung bei Wal-Mart kauft und sich weigert, erster Klasse zu fliegen.

Es liegt nur an unserer Erziehung. Wenn auf der Straße ein Penny läge, wie viele Menschen würden achtlos daran vorbeigehen und wer würde ihn aufheben? Ich würde es tun. Und ich weiß genau, Sam Walton würde sich auch bücken.«

Stephen Pumphrey, Fotograf:

»Einmal machte ich mich daran, Sam Walton auf dem Rollfeld eines kleinen Flughafens in Missouri zu fotografieren. Er war gerade dabei, einen Flugschein auszufüllen, und ich – besonders clever – warf einen Nickel auf den Boden und sagte zu meinem Assistenten: ›Schauen wir mal, ob er ihn aufhebt.‹ Flugzeuge landeten und starteten wieder. Als Sam Walton in großer Eile zu uns herüberkam, etwas ungehalten darüber, dass er noch für ein weiteres Foto posieren sollte. ›Okay‹, sagte er, ›wo soll ich denn stehen – direkt auf diesem Nickel da?‹«

Zu der Zeit, als ich in die Welt hinaustrat und bereit war, etwas aus mir zu machen, hatte ich einen tief verwurzelten Respekt vor dem Wert eines Dollars. Aber meine Kenntnisse über Geld und Finanzen waren trotz eines Wirtschaftsabschlusses nicht allzu fundiert. Da lernte ich Helens Familie kennen, und ihrem Vater L. S. Robson allein nur zuzuhören war Erziehung genug. Er hat mich stark beeinflusst. Er war ein großartiger Verkäufer, jemanden mit größerer Überzeugungskraft habe ich nie getroffen. Und ich bin sicher, dass sein Erfolg als Händler und Geschäftsmann, sein Wissen über Finanzen und Gesetze und nicht zuletzt seine Lebensphilosophie eine große Wirkung auf mich gehabt hat. Meine angeborene Neigung zum Wetteifern ließ mich seinen Erfolg erkennen und bewundern. Ich habe ihn nicht beneidet – ich habe ihn wirklich bewundert. Und ich sagte mir: »Vielleicht bist du eines Tages genauso erfolgreich wie er.«

Die Robsons waren sehr geschickt in der Art, wie sie ihre Finanzen regelten: Helens Vater hatte seine Ranch und die Familiengeschäfte als »partnerschaftliches Unternehmen« organisiert und Helen und ihre Brüder waren Partner. Sie alle beschäftigten sich mit der Buchhaltung der Ranch. Helen hatte sogar einen Wirtschaftsabschluss, was zu jener Zeit für eine Frau recht ungewöhnlich war. Wie auch immer, Mr. Robson hielt uns an, auch unsere eigene Familie auf diese Art zu organisieren – was wir dann auch 1953 taten. So wenig wir in jenen Tagen auch hatten, wir haben es in eine Partnerschaft mit unseren Kindern investiert, die sich später als Walton Enterprises manifestierte.

Mit den Jahren flossen auch unsere Wal-Mart-Aktien in diese Partnerschaft. So traf der Aufsichtsrat – und das waren wir Waltons – seine Entscheidungen immer auf der Basis von gegenseitigen Übereinkünften. Manchmal sind wir verschiedener Meinung, aber wir kontrollieren die Beträge, die wir uns selbst auszahlen, gewissenhaft, und jeder bekommt die gleiche Summe. Die Kinder erhielten im Laufe der Jahre dasselbe wie Helen und ich, bis auf mein Gehalt, das nun mein Sohn Jim als Vorsitzender von Walton Enterprises bezieht. Auf diese Art und Weise haben wir das Kapital in der Firma angesammelt, anstatt es durch einen ausschweifenden Lebensstil zu verschwenden. Wir haben natürlich immer genügend Lohn bezogen, meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar zu viel.

Diese Partnerschaft hat sich in vielerlei Hinsicht für uns bezahlt gemacht.

Erstens ermöglichte sie es uns, Wal-Mart durch die Familie zu kontrollieren und die Firma so zusammenzuhalten, anstatt sie wahllos in kleinen Stücken verkauft zu sehen. Die Familie hält heute noch 38 Prozent der Firmenaktien, was für ein Unternehmen in der Größenordnung von Wal-Mart schon unüblich ist; aber das ist der beste Schutz vor Übernahmeangriffen. Das ist etwas, was jede Familie tun kann, die Vertrauen in ihre Stärke als Einheit und in das Wachstumspotenzial ihres Unternehmens hat. Die Besitzübergabe fand bereits vor so langer Zeit statt, dass wir keinerlei Vermögensteuer oder Erbschaftsteuer zu zahlen hatten. Das Prinzip, das dahinter steckt, ist ganz einfach: Der beste Weg, um Zahlungen an den Staat zu vermeiden, ist, dein Vermögen wegzugeben, bevor er dessen Wert erkennt.

Dieses Motto entpuppte sich als großartige Lebensphilosophie und Strategie, und ich wäre mit Sicherheit nicht zu dieser Erkenntnis gekommen, wenn ich nicht den Rat von Helens Vater beherzigt hätte. Es war weder verschwenderisch noch übertrieben, und es war Teil des Plans, die Familie zusammenzuhalten und im Hinblick auf unseren Lebensstandard auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.

Helen Walton:

»Was die finanzielle Lage anbelangt, war es eine großartige Entscheidung, aber es gab auch noch einen anderen Aspekt: die Art der Beziehung, die zwischen den Kindern und innerhalb der Familie aufgebaut wurde. Ihr Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen wurde dadurch geprägt. Und das ist durch nichts zu ersetzen.«

In dieser Situation kam also 1985 Forbes daher und postulierte, ich sei der reichste Mann Amerikas. Nun, keine Frage, wenn sie den Preis einer Wal-Mart-Aktie heute mit der Anzahl derer multiplizieren, die unsere Familie hält, dann sind wir wahrscheinlich 20 oder 25 Milliarden Dollar wert – oder was auch immer die sagen. Die Familie besitzt vielleicht dieses Vermögen, aber ich selbst habe das nie so gesehen. Zum einen besitzen Helen und ich lediglich 20 Prozent des Zinsertrags aus dem Familieneinkommen durch Wal-Mart. Zum anderen bleiben die Wal-Mart-Aktien, so lange ich lebe, genau da, wo sie sind; und ich bin sicher, dass dies auch in der nächsten Generation so gehandhabt werden wird. Wir brauchen das Geld nicht. Wir müssen uns keine Yacht kaufen. Und Gott sei Dank haben wir nie gedacht, wir müssten uns eine eigene Insel zulegen oder etwas in der Art. Wir haben einfach diese Wünsche und Ambitionen nicht, die schon so manches Unternehmen mit den Jahren in den Ruin geführt haben. Manche Familien verkaufen nach und nach ihre Aktienanteile, um ihren hohen Lebensstandard zu finanzieren, und dann – mit einem Schlag – wird die Firma übernommen und alles geht den Bach hinunter.

Ein ausschlaggebender Grund für mich, dieses Buch zu schreiben, war, dass meine Enkelkinder und Urenkel einmal alles nachlesen können und ihnen klar wird: Wenn ihr mit diesem Blödsinn anfangt, dann komme ich zurück und spuke bei euch herum. Also denkt lieber erst gar nicht darüber nach.

Nicht dass ich das hier abwerten möchte. Wir hatten natürlich auch für eine lange Zeit mehr als adäquate Werte in der Familie – schon ehe das Unternehmen Wal-Mart angekurbelt wurde. Die Sache ist die: Geld hat noch nie diese Bedeutung für uns gehabt, noch nicht einmal, um den Status quo zu halten. Ich kann mich reich schätzen, wenn ich genug zu essen habe, ein nettes Haus, um darin zu leben, genügend Platz, um meine Hunde zu halten und zu füttern, einen Platz zum Jagen und zum Tennisspielen, und wenn ich genügend Geld zur Verfügung habe, um den Kindern eine gute Erziehung zu ermöglichen. Das ist reich – keine Frage. Und das alles haben wir. Wir sind nicht verrückt; wir leben bestimmt nicht in Armut, wie uns manche Leute auch beschreiben. Wir alle lieben das Fliegen und wir besitzen auch schöne Flugzeuge; ich allein habe im Laufe der Jahre 18 Flugzeuge besessen, aber nicht ein einziges davon neu gekauft. Unsere Familientreffen finden an exklusiven, schönen Orten statt, wie zum Beispiel dem Ritz-Carlton in Naples, Florida oder im Del Coronado in San Diego. Das Haus, in dem wir leben, wurde von E. Fay Jones entworfen und gestaltet, die die Straße runter in Fayetteville lebt und eine Schülerin von Frank Lloyd Wright ist. Und obwohl ich der Meinung bin, dass es viel zu viel gekostet hat, muss ich dennoch zugeben, dass es ganz wundervoll geworden ist – aber auf eine natürliche, schlichte Weise.

Wir schämen uns nicht, weil wir Geld haben, aber ich glaube nicht, dass es irgendwo angemessen ist, seinen Wohlstand an die große Glocke zu hängen; hier in Bentonville ganz bestimmt nicht, wo die Leute hart für ihr Geld arbeiten müssen. Ich kann den ganzen Wirbel um das Berühmtsein noch immer nicht nachvollziehen. Warum um alles in der Welt sollte gerade ich eine Einladung zu Elizabeth Taylors Hochzeit in Hollywood bekommen? Ich kann nicht glauben, dass es eine Zeitungsmeldung wert war, dass ich mir meine Haare beim Dorffriseur schneiden lasse. Wo denn sonst, frage ich Sie? Warum fahre ich einen Pick-up? Soll ich meine Hunde im Rolls-Royce spazieren fahren?

Heute bin ich bereit zuzugeben, dass auch etwas Gutes aus den Zeitungsartikeln und all dem Wirbel, den sie verursacht haben, resultierte, so sehr ich sie auch früher gehasst habe.

Anfangs war ich der Meinung, dass sie schlecht für meine Beziehung zu den Mitarbeitern meiner Läden sein könnten. Aber ich fand heraus, dass sie die Sache so betrachteten: »Schaut, wir haben ihm dabei geholfen, dahin zu kommen, wo er heute ist. Gut für ihn!«

Ich glaube, dass ihnen seitdem meine Besuche in den Läden mehr bedeuten als früher. Mir ist ein großer Unterschied in ihren Reaktionen aufgefallen, seit ich auf der Liste der »Personen des öffentlichen Lebens« erschienen bin. Und die Kunden bekommen dadurch natürlich auch einen besonderen »Kick« – sie bitten mich tatsächlich, ihnen auf Dollarnoten und Ähnlichem ein Autogramm zu geben!

Charlie Baum, ein früher Wal-Mart-Partner:

»Ich kenne Sam Walton seit der Eröffnung seines ersten Ladens in Newport, Arkansas, und ich glaube, dass ihm Geld fast völlig unwichtig ist. Was diesen Mann motiviert, ist der Wunsch, ganz an der Spitze zu stehen. Nicht das Geld. Geld macht ihn heute fast wahnsinnig. Seine Frage an mich um sechs Uhr morgens war vor nicht allzu langer Zeit: Wie kannst du deinen Enkel dazu bringen, zur Arbeit zu gehen, wenn er nicht einen einzigen Tag Armut in seinem Leben erfahren hat?«

David Glass, Vorstandsvorsitzender von Wal-Mart:

»Hat Sam Geld? Ich reise mit ihm nun seit 30 Jahren und ich kann es dir nicht sagen. Wenn ich nicht jedes Jahr den Jahresbericht lesen würde, könnte ich schwören, er wäre völlig abgebrannt. Ich kann mich an einen Flug nach New York erinnern – Touristenklasse –, um Freunde in Columbus, Ohio zu treffen. Und am Flughafen fragte mich Sam Walton plötzlich irritiert: ›David, ich habe gar kein Geld bei mir. Hast Du etwas dabei?‹ Ich griff in meine Brieftasche und zog zwei Zwanzig-Dollar-Noten heraus. Er warf einen Blick darauf und meinte: ›Du brauchst nicht beide, leih mir einen Schein.‹«

Also, wenn es jetzt um Wal-Mart als Unternehmen geht, dann muss man einfach zugeben: Ich bin sparsam. Ich glaube, es spricht für sich, dass Wal-Mart sich erst, nachdem das Unternehmen die Umsatzgrenze von 40 Milliarden Dollar erreicht und bis Kalifornien und Maine expandiert hatte, einen Firmenjet zugelegt hat – und selbst dann habe ich mich noch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.

Unsere Hotels auf Geschäftsreisen waren Holiday Inns, Ramada Inns oder Days Inns, und die Zimmer wurden immer mit zwei Personen belegt. Gegessen haben wir – wenn überhaupt Zeit dazu war – in einfachen Restaurants.

Vieles, was in den neuen, rasch expandierenden Unternehmen mit den überbezahlten Topmanagern – die nur auf ihren eigenen Profit bedacht sind und sich um nichts anderes kümmern, als um Ihre eigene Position – vor sich geht, regt mich wirklich auf. Das ist genau das, was in der amerikanischen Wirtschaft falsch läuft.

Gary Reinboth, Wal-Mart-Manager der ersten Stunde:

»Zu dieser Zeit schliefen wir auf Geschäftsreisen mit Sam immer mit zwei Mann in einem Zimmer. Ich kann mich sogar an einmal in Chicago erinnern, da waren wir zu acht. Und der Raum war noch nicht einmal besonders groß. Man könnte sagen, wir hatten ein ziemlich eingeschränktes Budget.«

Manchmal werde ich heute gefragt, warum wir – da Wal-Mart eine Firma mit 50 Milliarden Dollar Umsatz und immer noch im Aufwärtstrend ist – so sparsam und genügsam bleiben. Die Antwort ist denkbar einfach: Weil wir den Wert eines Dollars genau kennen und schätzen. Wir sind dazu da, um unseren Kunden dabei zu helfen, Geld zu sparen – ohne auf Qualität und Service zu verzichten. Immer dann, wenn Wal-Mart auch nur einen einzigen Dollar verschwendet, kommt dieser direkt aus dem Geldbeutel unserer Kunden. Und immer wenn es uns gelingt, einen Dollar zu sparen, dann bringt uns das in unserem Konkurrenzkampf einen Schritt weiter an die Spitze – und da wollen wir schließlich hin.

Kapitel 2Mit 10 Cent fing alles an

»Schon von Kindheit an zeichnete sich Sam mit allem, was er tat, aus. Meiner Meinung nach ist er einfach schon so geboren worden. Damals, als er noch Zeitungen ausgetragen hat, gab es einen Wettstreit, wer die meisten Abonnements verkaufen konnte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, um wie viel Geld es dabei ging – vielleicht um zehn Dollar; aber er gewann den Wettbewerb. Und er wusste bereits vorher, dass er gewinnen würde. Es war einfach sein Auftreten. Ich kann es mir nur so erklären, dass Sam unserer Mutter sehr ähnlich ist.«

Bud Walton

Ich habe keine Ahnung, was einen Menschen ehrgeizig werden lässt, aber Tatsache ist, dass ich von Geburt an mit Ehrgeiz und Elan mehr als gesegnet war, und mein Bruder genauso.

Unsere Mutter war für ihre Kinder äußerst zielstrebig. Sie hat viel gelesen und legte Wert auf eine gute Bildung, obwohl sie selbst nie eine große Chance auf Bildung gehabt hatte. Sie selbst ging vor ihrer Hochzeit nur ein Jahr aufs College und vielleicht war das der Grund, weshalb sie von Anfang an bestimmte, dass ich später einmal diesen Bildungsweg gehen sollte. Es war ein großer Schlag für mich, dass sie noch jung an Krebs starb – gerade als wir uns im Geschäftsleben ganz gut etabliert hatten.

Mutter hat mich immer auf eine ganz besondere Weise angetrieben. Sie sagte, ich solle immer mein Bestes geben, und ich nahm diesen Ratschlag stets sehr ernst.

Also habe ich alles, was auch immer ich anfing, mit großer Leidenschaft – manche würden sagen: Besessenheit und dem Willen zum Erfolg – in die Hand genommen. Ich habe meine persönlichen Ziele immer extrem hoch gesteckt.

Schon als kleines Kind in Marshall, Missouri war ich, soweit ich mich erinnere, sehr ehrgeizig. Ich war einige Jahre Klassensprecher, spielte Football, Baseball und Basketball und im Sommer bin ich auch noch geschwommen. Ich war so übereifrig, dass ich bei den Pfadfindern mit den anderen Jungen darum gewettet habe, wer als Erster den höchsten Rang erreichen würde. Aber noch ehe mir das in Marshall gelang, zogen wir nach Shelbina, Missouri um, eine Kleinstadt mit vielleicht 1.500 Einwohnern – und dort gewann ich dann auch die Wette: Ich erhielt mein Abzeichen, den Adler, mit 13 Jahren. Zu dieser Zeit war ich der jüngste Pfadfinder mit Adlerabzeichen in der Geschichte des Staates Missouri.

Zitat aus der Zeitung Shelbina Democrat, Sommer 1932:

»Aufgrund seines Trainings als Pfadfinder gelang es Sam Walton, dem 14-jährigen Sohn des Ehepaares Tom und Nan Walton aus Shelbina, den kleinen Sohn von Prof K.R. Peterson und seiner Ehefrau, Donald Peterson, am Dienstagnachmittag vor dem Ertrinken zu retten ... Donald geriet in das für ihn zu tiefe Gewässer und rief um Hilfe. Loy Jones, der die Jungen begleitet hatte, versuchte ihn aus dem Wasser zu ziehen, aber der wild um sich schlagende Donald zog ihn selbst einige Male unter Wasser. Der junge Walton, der sich in einiger Entfernung aufgehalten hatte, gelangte zu Donald, gerade als dieser das fünfte Mal untergegangen war. Er ergriff den Jungen von hinten, wie man es ihn gelehrt hatte, zog ihn ans Ufer und begann mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, welche die Pfadfinder beherrschen müssen. ›Donald war bewusstlos und sein ganzer Körper war bereits ganz blau. Es dauerte eine Weile, bis er wieder bei Bewusstsein war.‹«

Sie sagten, ich hätte sein Leben gerettet – vielleicht stimmte das auch. Die Presse neigt dazu, solche Ereignisse immer ein wenig zu übertreiben. Aus dem Wasser gezogen habe ich ihn auf jeden Fall. Wenn ich auf derartige Jugenderinnerungen zurückblicke, wird mir heute klar, dass ich schon immer eine starke Neigung zum spontanen Handeln hatte – eine Eigenschaft, die nun ein wichtiger Teil der Wal-Mart-Tradition geworden ist.

Ehrlich gesagt bringt es mich ganz schön in Verlegenheit, darüber zu sprechen, denn ich befürchte, dass ich eingebildet wirke oder dass man den Eindruck gewinnt, ich wolle aus mir einen Helden machen. Eigentlich stört es mich sogar, da ich doch schon vor langer Zeit gelernt habe, dass es nicht der richtige Weg ist, sein Ego in der Öffentlichkeit zu produzieren, vor allem nicht, um ein erfolgreiches Unternehmen zu etablieren. Eine Person, die nur nach Berühmtheit strebt, erreicht nicht viel; alles, was wir bei Wal-Mart erreicht haben, ist das Ergebnis von Teamwork, vom Miteinander vieler Menschen mit einem gemeinsamen Ziel. Auch diese Erfahrung habe ich schon in jungen Jahren gemacht.

Teamgeist lernte ich bereits in der fünften Klasse; der Vater einer meiner Freunde brachte ein paar von uns in ein Jugend-Footballteam. Wir spielten gegen Teams aus anderen Städten, wie zum Beispiel aus Odessa, Sedalia und Richmond. Ich spielte in der Defensive, aber ich hätte lieber mal den Ball geworfen oder wäre gerne Running Back geworden, obwohl ich ein schmächtiger Kerl war und mir den Weg sicher nicht hätte freikämpfen können.

Mannschaftssportarten begleiteten mich durch mein ganzes Schulleben bis hin zum College. Als wir nach Shelbina zogen, hatte ich mehr Erfahrung im Footballspielen als die anderen Jungen in der neunten Klasse, sodass ich es als »Quarterback der Reserve« ins Footballteam schaffte. Ich war immer noch nicht besonders kräftig – so 60 Kilogramm schwer –, aber ich wusste eine Menge übers Blocken, Angreifen und über die richtige Wurftechnik; abgesehen davon war ich sehr ehrgeizig und so erhielt ich den ersehnten Football-Patch.

Dann zogen wir wieder um – diesmal nach Columbia, Missouri. An der dortigen Hickman High School habe ich bei so ziemlich allem mitgemacht. Nicht dass ich ein besonders begabter Schüler gewesen wäre, aber ich habe sehr hart gearbeitet. Ich war Schülersprecher und hatte diverse Kurse belegt – besonders erinnere ich mich an einen Kurs über freies Sprechen. Und ich wurde sogar mal zum »am vielseitigsten begabten Jungen des Jahres« gewählt.

Ich war wirklich ein Sportfreak. Ich hing gern beim Basketballteam herum, aber ich habe mich nicht um die Aufnahme bemüht. Vielleicht, weil ich zu klein war. Als ich die Abschlussklasse besuchte, beriefen sie mich doch ins Team und ich spielte in der Defensive, manchmal auch in der Anfangsformation. Ich war nicht gerade gut im Weitwurf, aber ich konnte den Ball recht geschickt spielen und sorgte für einen durchdachten Spielaufbau. Ich glaube, ich organisierte gern das Team. Wir blieben ungeschlagen und gewannen die Meisterschaft.

Meine sportlichen Erfahrungen an der Highschool waren wirklich unglaublich; ich spielte als Quarterback im Footballteam und gewann auch hier – ungeschlagen – die Meisterschaft. Ich habe nicht sonderlich gut geworfen, die Stärken des Teams lagen mehr im Laufen. Für die Position des Running Back war ich zu langsam, aber ich war wendig und flink wie ein Wiesel. In der Defensive spielte ich am liebsten auf der Position des Linebackers. Ich hatte ein sicheres Gefühl dafür, wo der Ball hinging.

Als Sportler war ich sicherlich sehr ehrgeizig, aber meine größte Begabung war wahrscheinlich die Fähigkeit zu motivieren, ein Talent, das mir auch als Einzelhändler zugutekam.

Man wird es mir kaum glauben, aber es stimmt wirklich: Ich habe in meinem ganzen Leben nie ein Footballspiel verloren. Ich kann mir das natürlich nicht allein zuschreiben, und ein Quäntchen Glück gehörte definitiv auch dazu. Bei einigen Spielen, die wir so oder so verloren hätten, konnte ich aus Gesundheitsgründen nicht teilnehmen. Trotzdem hat diese Tatsache einen nicht unwesentlichen Einfluss auf mich gehabt. Sie hat mich gelehrt, immer siegessicher zu sein und Herausforderungen immer mit der Gewissheit entgegenzutreten, den Platz als Sieger wieder zu verlassen.

Jede Herausforderung in meinem späteren Leben, wie zum Beispiel die Kmart-Sache, personifizierte ich durch das Team der City High School, mit dem wir 1935 um die Meisterschaft spielten. Ich habe nie daran gedacht, auch mal verlieren zu können; es erschien mir vielmehr so, dass ich einfach ein Recht darauf hatte zu gewinnen.

Wenn man so denkt, hat das oft eine sich selbst erfüllende prophetische Wirkung.

Als Quarterback der »Hickman Kempes« – der ungeschlagenen Meister – war ich in Columbia, wo sich die Universität von Missouri befindet, schon ziemlich bekannt. So setzte sich meine Highschoolkarriere am College einfach weiter fort. Die meisten der dortigen Footballmannschaften waren nur für die Sprösslinge der Oberschicht zugänglich und ich hätte mich normalerweise niemals für eine Mitgliedschaft qualifiziert. Aber sie wollten mich alle in ihrer Mannschaft haben. So konnte ich mir die beste heraussuchen. Meine Wahl viel auf »Beta Theta Pi«, die Spitzenmannschaft unseres Colleges, die seit Jahren die Footballliga auf dem Campus anführte.

In meinem zweiten Jahr am College machten mich die Betas zu ihrem Kapitän. Also kaufte ich mir einen alten Ford und fuhr den ganzen Sommer über durchs Land, um potenzielle neue Beta-Mitglieder anzuwerben. Bei all meinem Ehrgeiz und Wetteifer schien es mir in diesen Tagen sogar möglich, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

Ich beschloss jedoch, was deutlich realistischer war, Studentensprecher zu werden. Dabei lernte ich sehr schnell das Geheimnis der Führung auf dem Studentencampus kennen, einer ganz einfachen Weisheit: Sprich die Leute, die dir begegnen, zuerst an, bevor sie das Wort an dich richten. Das habe ich beherzigt. Wenn ich mit meinen Unterlagen unterwegs war, blickte ich immer nach vorn und sprach mit den Leuten, die mir begegneten. Wenn ich sie kannte, dann sprach ich sie mit Namen an, aber auch wenn sie mir noch unbekannt waren, unterhielt ich mich mit ihnen. Es dauerte nicht lange, da kannte ich mehr Studenten als sonst jemand an der Uni; auch mein Bekanntheitsgrad nahm zu und man hielt mich für einen Freund. Ich bewarb mich um jedes Amt, das ausgeschrieben wurde. Ich war gewählter Präsident der besonders herausragenden Studenten der Abschlussklasse QEBH, Vorstand in meiner Mannschaft und Präsident der Abschlussklasse. Ich war Kapitän und Präsident des »Scabbard und Blade«, der militärischen Eliteorganisation des ROTC (Reserve Officer Training Course).

Aus einem Artikel in der Verbindungszeitung von 1940 mit dem Titel Hustler Walton:

»Sam ist einer dieser seltenen Zeitgenossen, die jeden Pförtner beim Namen kennen, in der Kirche mit dem Klingelbeutel herumgehen und liebend gern bei allen möglichen Organisationen mitmachen ... Sams Führungsqualitäten resultieren aus seinem reichen Erfahrungsschatz. Durch sein Aussehen in Uniform erhielt er den Spitznamen ›Little Caesar‹. Durch seine Präsidentschaft im Religionskurs bekam er den Beinamen ›Diakon‹.«

Während ich in Missouri war, übte ich auch das Amt des gewählten Präsidenten der »Burallbibel-Klasse« aus – eines riesigen Kurses, der aus Studenten beider Colleges des Landes bestand, des Missouri- und des Stephens-Colleges. Als ich aufwuchs, musste ich jeden Sonntag zur Kirche und zur Sonntagsschule gehen; das war ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob ich an sich religiös war, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Institution der Kirche wichtig war. Offensichtlich machte es mir großen Spaß, während meiner Collegejahre diverse Ämter auszuüben. Aber abgesehen von einigem städtepolitischen Engagement Jahre später, ließ ich mein Streben nach dem Bekleiden von irgendwelchen Ämtern auf dem Collegecampus zurück.

Im Juni 1940 schloss ich mein Wirtschaftsstudium an der Universität von Missouri ab, und ich hatte dafür so hart gearbeitet, wie ich es später in meinem Leben auch weiter würde tun müssen. Seit der Highschool musste ich mir meinen Unterhalt selbst verdienen und für meine Kleidung aufkommen. Das änderte sich auch in meiner Collegezeit nicht, außer dass ich jetzt auch noch meinen Unterricht, Essen und Verbindlichkeiten aus der Collegemannschaft finanzieren musste. Meine Eltern hätten mich gern unterstützt, wenn dies möglich gewesen wäre. Aber es herrschte die Depression in Amerika und sie hatten kein Geld für mich übrig. Ich trug auch weiterhin meine Zeitungen auf den altbekannten Routen aus und nahm noch ein paar weitere neue Gebiete dazu; ich organisierte mir ein paar Helfer und schuf mir so ein gewinnbringendes kleines Geschäft. Im Jahr machte ich so zwischen 4.000 und 5.000 Dollar Umsatz, was gegen Ende der Depression ein recht nettes Taschengeld war.

Ezra Entrekin, ehemaliger Manager der Columbia Missourian:

»Wir stellten Sam ein, um Zeitungen auszutragen, und er entwickelte sich zu unserem Hauptverkäufer. Am Schuljahresanfang fuhren wir in die Schulen, um die Schüler für die Zeitungsabonnements zu gewinnen. Und Sam war derjenige, den wir uns schnappen mussten, denn er konnte höhere Stückzahlen umsetzen als irgendjemand sonst. Er war gut. Er war wirklich gut. Und sehr engagiert. Neben seinem Job als Zeitungsausträger tat er noch vieles andere. Eigentlich war er manchmal sehr flatterhaft. Er hatte so viele verschiedene Dinge laufen, dass er hin und wieder eines davon vergaß. Aber wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann kannte er kein Pardon.«

Zusätzlich zu meinem Job als Zeitungsausträger bediente ich noch in Restaurants gegen ein warmes Essen und arbeitete im Schwimmbad als Bademeister. Man kann sich also vorstellen, dass ich ein ziemlich beschäftigter Zeitgenosse gewesen bin und welchen Wert ein so schwer verdienter Dollar in meinen Augen hatte. Aber als ich nun meinen Collegeabschluss in der Tasche hatte, war ich bereit, diese Gewohnheiten aufzugeben, um in die Welt hinauszugehen und mein Geld mit einem richtigen Job zu verdienen. Den verlockenden Möglichkeiten des Einzelhandels sah ich mich zum ersten Mal 1939 ausgesetzt, nachdem unsere Familie in die Nachbarschaft von Hugh Mattingly gezogen war. Bevor er mit seinen Brüdern eine Kette von Gemischtwarenläden aufgezogen hatte, die zum damaligen Zeitpunkt um die 60 Läden umfasste, arbeitete er in Odessa, Missouri als Friseur. Ich unterhielt mich mit ihm über den Handel als solchen, wie er funktionierte und wie lukrativ sich alles für ihn entwickelt hatte. Er fand das Gespräch mit mir wohl auch sehr interessant und bot mir später sogar einen Job an.

Zu jener Zeit jedoch sah ich im Einzelhandel keine berufliche Perspektive für mich. Ich dachte eher daran, mich als Versicherungsmakler zu etablieren. Der Vater einer ehemaligen Highschoolliebe von mir arbeitete in diesem Bereich bei der »General American Life Insurance Company« und mit ihm habe ich viel über dieses Geschäft gesprochen. Damals erschien es mir, als ob man auf diese Weise alles Geld der Welt verdienen könnte. Das Versicherungsgeschäft erschien mir als logische Konsequenz meiner Fähigkeiten, da ich mich für den perfekten Verkäufer hielt. Ich hatte ja schon immer irgendetwas verkauft. Als kleiner Junge verkaufte ich die Zeitschrift »Liberty« für einen Nickel; später dann den »Woman’s Home Companion« für einen Dime, da ich so doppelt so viel Umsatz machen konnte. Meine damalige Freundin und ich hatten uns zwar getrennt, aber ich hatte immer noch hochtrabende berufliche Träume. Ich wollte die »Warton School of Finance« in Pennsylvania besuchen. Aber als meine Collegezeit zu Ende ging, wurde mir klar, dass ich auf die altbewährte Art und Weise niemals genügend Geld verdienen würde, um nach Warton gehen zu können. Also beschloss ich, alles in eine Waagschale zu werfen, und suchte zwei Jobvermittler auf dem Collegecampus auf. Beide boten mir sofort einen Arbeitsplatz an. Ich entschied mich für das Angebot von J. C. Penney; das von Sears Roebuck schlug ich aus. Im Nachhinein erkenne ich die simple Wahrheit dieser Entscheidung: Ich ging zum Einzelhandel, weil ich müde war und einfach einen richtigen Job haben wollte.

Dann ging alles Schlag auf Schlag. Drei Tage nach meinem Abschluss stellte ich mich bei J. C. Penney in Des Moines, Iowa vor und begann am 3. Juni 1940 meine Arbeit als »Management Trainee«. Mein Lohn: 75 Dollar im Monat. Das war der Tag, an dem ich mit dem Einzelhandel begann, und ich blieb – mit einer kurzen Unterbrechung für den Militärdienst – die letzten 52 Jahre auch dabei. Vielleicht bin ich geboren worden, um Einzelhändler zu werden, vielleicht war es aber auch einfach Schicksal. Mit solchen Sachen kenne ich mich nicht so genau aus. Aber das eine weiß ich mit Sicherheit: Der Handel gefiel mir von Anfang an und er macht mir auch heute noch große Freude. Aber denken Sie nicht, alles war immer ein Kinderspiel!

Wie ich schon sagte, den Verkauf beherrschte ich und er machte mir auch riesigen Spaß. Unglücklicherweise hatte ich aber eine schreckliche Handschrift. Meine Frau Helen sagt immer, es gäbe auf der ganzen Welt nur fünf Leute, die meine Schrift lesen könnten, und sie gehöre bestimmt nicht dazu. Meine unleserliche Schrift bereitete mir bei J. C. Penney schon bald Probleme. Es gab dort nämlich einen Typen namens Blake aus New York, der im Auftrag der Firma die einzelnen Filialen inspizierte. In meiner Erinnerung war er ein großer Mann, der sich immer mit den teuersten Anzügen von J. C. Penney kleidete. Er ging uns allen ziemlich auf die Nerven, und er konnte sich besonders über mich aufregen, darüber, wie ich die Kassenzettel ausstellte und die Abrechnungen handhabte. Es ging mir einfach gegen den Strich, einen neuen Kunden nicht zu bedienen, um stattdessen irgendwelchen Papierkram zu erledigen. Ich muss zugeben, es gab schon einige Auseinandersetzungen deswegen. »Walton«, sagte Blake zu mir, als er nach Des Moines kam, »ich würde Sie feuern, wenn Sie nicht ein so brillanter Verkäufer wären. Aber wahrscheinlich sind Sie einfach nicht für den Einzelhandel geschaffen.«

Glücklicherweise bekam ich Unterstützung durch meinen Vorgesetzten Duncan Majors; er konnte uns sehr gut motivieren und war stolz darauf, mehr Manager für J. C. Penney hervorgebracht zu haben als sonst einer seiner Kollegen. Er hatte einfach eine ganz besondere Art und war ein sehr erfolgreicher Manager. Sein Geheimnis war, dass er uns von sechs Uhr dreißig morgens bis sieben oder acht Uhr abends beschäftigte. Wir wollten alle so werden wie er. Sonntags, wenn wir nicht arbeiteten, lud er uns – wir waren meistens zu acht, alles Männer – zu sich nach Hause ein und wir unterhielten uns, natürlich über den Einzelhandel, spielten Tischtennis oder Karten. So gesehen arbeiteten wir sieben Tage die Woche.

Ich kann mich an einen besonderen Sonntag erinnern, als Duncan Majors seinen jährlichen Bonusscheck von J. C. Penney erhielt und damit vor unseren Nasen herumwedelte. Er war auf über 65.000 Dollar ausgestellt, was uns Jungspunde natürlich tief beeindruckte. Diesen Menschen bei seiner Arbeit zu beobachten war Ansporn genug für mich, mein Glück im Verkauf zu suchen. Er war wirklich großartig.

Das Tüpfelchen auf dem i war dann aber der Besuch von James Cash Penney höchstpersönlich in unserer Filiale in Des Moines. Er machte seine Runde durch die ganzen Filialen seines Unternehmens nicht so häufig, wie ich es später tat, aber er ließ sich durchaus blicken. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass er mir zeigte, wie die Waren am geschicktesten zu verpacken seien, mit möglichst wenig Materialverbrauch, aber trotzdem noch ein nettes Bild ergaben.

Ich blieb ungefähr 18 Monate bei J. C. Penney und das Unternehmen war zur damaligen Zeit – soweit es mich betraf – wirklich der Mercedes unter allen Mitbewerbern. Aber auch damals ließ mich die Lust am Wettbewerb nicht los. In Des Moines gab es insgesamt drei Läden dieser Art und in der Mittagspause trieb ich mich gern bei Sears oder Yonkers herum, um nachzusehen, was die Konkurrenz so machte. Anfang 1942 – der Zweite Weltkrieg war bereits im Gange – machte ich mich mit meinem ROTC-Abschluss daran, mich nach Übersee einzuschiffen, um meinen Beitrag am Kriegsgeschehen zu leisten. Aber die Army überraschte mich: Aufgrund minimaler Unregelmäßigkeiten am Herzen wurde ich nur für bedingt kriegstauglich befunden. Diese Einstufung hat mich ganz schön deprimiert und während ich auf meine Einberufung wartete, kündigte ich bei J. C. Penney. Ich zog in den Süden, Richtung Tulsa, mit der vagen Idee, mich im Ölgeschäft umzusehen. In Pryor, einer Kleinstadt in der Nähe von Tulsa, bekam ich dann stattdessen einen Job in einer der großen DuPont-Schießpulver-Produktionsanlagen. Eine Unterkunft fand ich in Claremont, einem Ort ganz in der Nähe. Und dort lernte ich auch an einem Abend im April Helen Robson auf einer Bowlingbahn kennen.

Helen Walton:

»Ich hatte eine Verabredung mit einem anderen jungen Mann, und es war das erste Mal, dass ich zum Bowling ging. Gerade hatte ich eine Kugel geschoben und kehrte zu meinem Platz zurück – das waren so alte hölzerne Theaterstühle –, als Sam sein Bein über eine Armlehne baumeln ließ, mich anlächelte und – so kitschig es auch klingt – meinte: ›Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen?‹ Wir stellten fest, dass er mit einem Mädchen, das ich vom College kannte, befreundet war. Später rief er mich dann an und fragte mich nach ihrer Telefonnummer; und er ging wohl auch noch mal mit ihr aus. Aber schon bald verabredeten wir beide uns. Meine ganze Familie hat sich in Sam verliebt, und ich sage immer, dass seine Liebe nicht nur mir, sondern auch dem Rest meiner Familie galt.«

Als Helen und ich uns trafen und ich ihr den Hof machte, verliebte ich mich auf den ersten Blick in sie. Sie war hübsch, gebildet, ehrgeizig, vertrat ihre eigene Meinung und hatte einen starken Willen – mit eigenen Ideen und Plänen. Und genau wie ich war sie sehr sportlich und liebte die Bewegung an der frischen Luft; sie war ein Energiebündel.

Helen Walton:

»Ich habe meinen Eltern immer schon erklärt, dass ich nur einen Mann mit besonderer Energie und mit Ehrgeiz heiraten wolle, der den drängenden Wunsch nach Erfolg verspüren würde. Ich habe offensichtlich gefunden, was ich suchte; aber heute muss ich über meine Einstellung von damals lächeln, bin ich doch vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen.«

Genau zu der Zeit, als Helen und ich uns ineinander verliebten, wurde ich von der Army in den aktiven Dienst einberufen. Aufgrund meiner Herzerkrankung konnte ich an keinen Kampfhandlungen teilnehmen, aber durch meine ROTC-Ausbildung wurde ich zum Leutnant ernannt. Als ich dann einrückte, hatte ich für mich zwei Dinge beschlossen: Ich wusste, wen ich heiraten und auf welche Weise ich meinen Lebensunterhalt verdienen wollte – im Einzelhandel.

Am Valentinstag des darauf folgenden Jahres heirateten Helen und ich in ihrer Heimatstadt Claremore, Oklahoma.

Ich wünschte, ich könnte auf eine wagemutige, militärische Karriere zurückblicken – wie mein Bruder Bud, der auf einem Flugzeugträger im Pazifik als Bomberpilot stationiert war –, aber mein Beitrag als einfacher Leutnant und später als Hauptmann war, die Sicherheitsmaßnahmen in Flugzeug-Produktionsanlagen und Kriegsgefangenenlagern in Kalifornien und in der Umgebung zu überwachen.

Das Leben in der Army dauerte für Helen und mich zwei Jahre, und als wir den Verein 1945 hinter uns ließen, wusste ich, dass ich in den Verkauf gehen und mich selbstständig machen wollte. Die einzige berufliche Erfahrung, die ich hatte, war meine Tätigkeit bei J. C. Penney; aber ich hatte reichlich Selbstvertrauen und glaubte, schon bald erfolgreich zu werden.