12,99 €

Mehr erfahren.

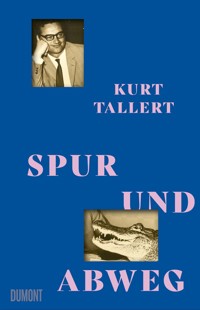

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie ist es, als Sohn eines von den Nazis verfolgten Vaters zwischen den Enkeln von Tätern aufzuwachsen? In Spur und Abweg stellt Kurt Tallert sich der Verfolgungsgeschichte seiner Familie. Das Besondere an seinem Schicksal und seiner Perspektive auf die deutsche Geschichte: Kurt Tallert ist heute 37 Jahre alt, und doch wurde sein Vater als junger Mann noch von den Nazis als Halbjude verfolgt. Harry Tallert ist bei der Geburt seines Sohnes 58 Jahre alt. Und stirbt zwölf Jahre später. Schon als Schüler muss Kurt Tallert erfahren: Was für weite Teile seiner Generation Schulbuchvergangenheit ist, ist für ihn lebendig, zum Greifen nah, die Geschichte seines Vaters. Eines Vaters, der nach der Befreiung in Deutschland bleibt, Journalist wird und Mitglied des Bundestags. Und der doch ein Leben lang seinen Platz sucht. In Spur und Abweg trifft Vergangenheit auf Gegenwart, Überliefertes auf Verdrängtes, Erlebtes auf Erinnertes, erzählt Kurt Tallert in unverwechselbarem Ton die Geschichte seines Vaters und seine eigene. Ein unvergessliches Debüt und ein Stück Gegenwartsliteratur, in dem die Scherben eines Lebens zu einem Spiegel der Gesellschaft zusammengelegt werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Eine deutsch-jüdische Familie, ein Vater, der überlebte, und die Spuren einer verlorenen Identität

In ›Spur und Abweg‹ stellt Kurt Tallert sich der Verfolgungsgeschichte seiner Familie. Das Besondere an seinem Schicksal und seiner Perspektive auf die deutsche Geschichte: Kurt Tallert ist heute 37Jahre alt, und doch wurde sein Vater als junger Mann noch von den Nazis als sogenannter Halbjude verfolgt. Bei der Geburt seines Sohnes ist Harry Tallert 58Jahre alt. Und stirbt zwölf Jahre später. Was bleibt sind Erinnerungen, Notizen, Briefe, Fotos. Spuren eines beschädigten Lebens. Auf diesen Spuren wandelt Kurt Tallert. Sie führen ihn ins Bad Honnef seiner Kindheit, in zahllosen Regionalzügen quer durch die Republik und schließlich zu seiner jüdischen Urgroßmutter Berta – und zu der Frage: Was hat das eigentlich alles mit mir zu tun?

Eine Liebeserklärung an einen traumatisierten Vater, sprachgewaltig, bewegend und radikal intim. Kurt Tallert führt uns vor Augen, dass Erinnern oder Vergessen nicht für alle Gegenstand einer Entscheidung ist.

© Constantin Arei

Kurt Tallert wurde 1986 in Bad Honnef geboren und studierte Germanistik und Hispanistik in Aachen und Santiago de Chile. Unter dem Künstlernamen »Retrogott« prägt er als Rapper, DJ und Produzent seit mehr als zwanzig Jahren die deutsche Hip-Hop-Szene und veröffentlichte zahlreiche Alben. ›Spur und Abweg‹ ist sein schriftstellerisches Debüt.

Kurt Tallert

SPUR UND ABWEG

E-Book 2024

© 2024 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Abbildung Einband: © Privat

Satz: Angelika Kudella, Köln

E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book 978-3-7558-1008-7

www.dumont-buchverlag.de

Sogar, daß es Erinnerungen an nicht selbst Erlebtes gibt, werde ich erfahren.

Opfer und Täter

Ein Esel trott ich

Durch die Welt

Und schlepp

Die Lasten hin und her

Ein Treiber schwingt den Stock

Und schreit

Und schlägt mich

Immer mehr

Ich denk an Sonne und

An Fressen

Und manchmal an den Traum

Daß ich durch eines bösen

Gottes Wort verflucht

Der Treiber mit der Peitsche wär

H. T.

DIE ERINNERUNG

Unsere ersten Erinnerungen, die sich etwa im Alter von drei Jahren mit dem episodischen Gedächtnis herausbilden, entstammen einer willkürlichen Auswahl von Gerüchen, Geräuschen, Geschmäckern, von Bildern und Gesprächsfetzen. Genauso willkürlich, wie solche Erinnerungen zustande kommen, werden sie manchmal plötzlich wachgerufen. Erst im Moment des Erinnerns wird einem bewusst, dass man dieses oder jenes unscheinbare Detail irgendwo im Gedächtnis hinterlegt hat. So ging es mir, als ich 2020 – im ersten Lockdown während der Coronapandemie – auf dem Balkon meinen Kaffee trank und Wespen von meinem Croissant fernhielt, während ich die Biografie von Claude Lanzmann las. Das Gemälde eines spanischen Meisters, das beim Regisseur von Shoah einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte – weshalb er angibt, es sich bei mehreren Gelegenheiten im Madrider Prado angesehen zu haben –, dieses Bild erkannte ich wie einen alten Bekannten der Familie wieder. Eine Reproduktion von Francisco de Goyas Duell mit Knüppeln hing in unserem Treppenhaus. Ich bin mit dem Anblick der zwei Spanier, die sich, knietief im Morast der kastilischen Steppe versunken, gegenseitig die Köpfe mit Knüppeln einschlagen, aufgewachsen. Natürlich warf das Bild an seiner exponierten Stelle Fragen auf. Und nicht erst bei mir. Bereits als mein Vater es 1975 von einer Spanienreise aus dem Prado mitbrachte und in der kleinen Bonner Wohnung, die meine Eltern sich damals teilten, auspackte, fragte ihn meine Mutter, wieso er denn ausgerechnet dieses Bild ausgesucht habe, das doch recht brutal und düster sei. Am Ende schien sie es doch verstanden zu haben, und so machte das Bild einige Umzüge mit, bis meine Eltern 1986 – im Jahr meiner Geburt – das Haus bezogen, in dem ich aufwuchs. Meine Mutter stand meinem Vater schnell nahe genug, um zwischen gewissen Eskapaden und seiner Faszination für das Duell mit Knüppeln einen Zusammenhang sehen zu können. Der stattliche Bundestagsabgeordnete, dem sie zum ersten Mal 1968 in einer Bonner Bar begegnet war, in der sie während ihres Studiums kellnerte, wies eine Zartheit und eine Verletzlichkeit auf, die nicht zu seinem äußeren Erscheinungsbild passten, die aber auch ihre Anziehung auf meine Mutter ausgeübt haben müssen. Sie war die erste Frau, die ihm Blumen schenkte. »Osterglöckchen hab ich ihm gebracht, das hat deinen Vater beeindruckt«, sagte sie mir. Es dauerte nicht lange, bis mein damals noch verheirateter Vater und meine achtzehn Jahre jüngere Mutter zusammenzogen. Sie brachte Blumen, er das Duell mit Knüppeln.

Nach drei oder vier weiteren Umzügen und meiner Geburt, lange nach den ersten Osterglöckchen, fand das Bild schließlich den Platz, an den ich mich erinnere: An einer Wand in unserem Treppenhaus in der Rommersdorfer Straße 50 in Bad Honnef, einer Kleinstadt in der Nähe von Bonn. Auch ich wollte eines Tages wissen, was es mit dem Gemälde auf sich habe, und erfuhr, dass die beiden Männer Spanier während des Unabhängigkeitskrieges darstellen.

»Eigentlich sind die beiden so was wie Brüder, und die schlagen sich die Köpfe ein. Krieg ist immer was Schreckliches, aber das hat es immer gegeben. Ich hab das erlebt, damals, als in Deutschland Krieg war. Und in Spanien war damals Bürgerkrieg. Wir können froh sein, dass wir heute in Frieden leben«, erklärte mein Vater.

»Schon in der Bibel gibt es die Geschichte von Kain und Abel, zwei Brüder, die sich streiten, und am Ende erschlägt der eine den anderen«, ergänzte meine Mutter. Ich erinnere mich an diese Zeit, in der mein Vater seine Erfahrungen gern mit uns Kindern teilte, in der sie in der Luft lagen.

Dass der Krieg besonders für meinen Vater ein Thema war, musste über Gesprächsfetzen bereits früher zu mir durchgedrungen sein. Er tauchte in den Gesprächen auf, warum sollte er dann nicht an der Wand im Treppenhaus hängen? Damals vermochte ich kaum, Welt-, Unabhängigkeits- und Bürgerkriege voneinander zu unterscheiden. Vielleicht musste ich das aber auch nicht, da es meinen Eltern ja um das Motivische, also die Wiederholbarkeit des Brudermords ging. Den Ersten Weltkrieg verband ich mit meinem Großvater als jungem Soldaten, den Zweiten mit meinem Vater als verängstigtem Kind. All dem gemein war die Ahnung, dass ein sinnloses Blutvergießen unter mehr oder weniger den eigenen Leuten wohl immer wieder vorkommen konnte. Auch ich stritt mich oft mit meinen Geschwistern, vor allem mit meiner acht Jahre älteren Schwester, die mir lange Zeit nicht verzieh, dass ich kein Mädchen war, und es mir damit heimzahlte, dass sie mir einen Pony schnitt oder Dauerwellen und Zöpfe verpasste, sodass Passanten meine Eltern in den ersten Jahren meiner Kindheit stets zu ihrer süßen Tochter beglückwünschten oder – wenn ich nur in Begleitung meines verhältnismäßig alten Vaters war – zu der süßen Enkelin. Erschlagen hätten wir uns aber auch in den schlimmsten Momenten nicht. Die Gewalt zwischen zwei Mitgliedern ein und derselben Gruppe, sie war abwegig, und doch nahm ich sie als etwas Gegebenes hin, ähnlich wie dass die Erde rund ist und sich um die Sonne dreht. Es war normal, dem Abwegigen zu begegnen, zumindest in unserem Treppenhaus, in meinem Elternhaus. Neben diese historische Darstellung menschlichen Blutvergießens hatten meine Eltern ein Bild aufgehängt, das eher indirekt ein historisches Ereignis aufgriff. Ich hatte es 1989 während eines Urlaubs im nordfranzösischen Berck-sur-Mer in Wasserfarben gemalt. Anlässlich des zweihundertjährigen Jubiläums des Sturms auf die Bastille und der Französischen Revolution fanden im Département Pas-de-Calais, wie wahrscheinlich in ganz Frankreich, Feierlichkeiten statt. Ich erinnere mich, dass die Bäcker sogar ihre Baguettes blau, weiß und rot gefärbt hatten. Ich malte den Strand, von dem aus wir das ebenfalls in den Farben der tricolore gehaltene Feuerwerk betrachteten. Auf meinem Bild saß unter dem feierlich erleuchteten Himmel ein Hund am Strand und pinkelte einen gelben Klecks in das weite Meer. Das Bild muss ganz nach dem Geschmack meiner Eltern gewesen sein, denn es hing fortan immerhin neben Goyas Duell mit Knüppeln.

Mein Vater war nach Spanien gereist, um einem geheimen Treffen von Mitgliedern der damals noch verbotenen Gewerkschaften beizuwohnen. Über die genauen Umstände der Reise konnte mir auch meine Mutter nichts sagen, außer dass sie wohl im Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit als Mitglied der SPD stand. Auf der Rückseite eines Schwarz-Weiß-Porträts meines Vaters fand ich eine Notiz, die mich auf diesen Aufenthalt im (noch nicht ganz) postfranquistischen Spanien hat stoßen lassen. Es steht dort in Bleistift: »1975, periodista alemán«. Deutscher Journalist. Ich fragte meine Mutter, wieso das Bild auf Spanisch beschriftet sei, und erfuhr so erst Genaueres über die Herkunft des Duells mit Knüppeln. Auf dem Foto trägt mein Vater einen Anzug, wirkt seriös, aber in Rage. Er scheint seinem Gegenüber, das nicht zu sehen ist, in irgendetwas vehement zu widersprechen. Seine Augen sind weit aufgerissen, der ebenfalls geöffnete Mund formt mit nach vorn geschobenen Lippen eine wütende Schnute, er zeigt mit der linken Hand auf sich selbst, während er sein Kinn herausfordernd vorreckt. Damals war mein Vater achtundvierzig Jahre alt, sah aber bereits wesentlich älter aus. 1975 starb Francisco Franco, den seine Anhänger den Caudillo nannten. Er war Günstling und Weggefährte Adolf Hitlers gewesen. Bis zu seinem Tod hatte er nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch drei Jahrzehnte in Spanien all diejenigen tyrannisiert, die nicht seiner Auffassung der Hispanidad entsprachen. Ein Teilnehmer des Treffens habe, wie mein Vater der Erzählung meiner Mutter zufolge berichtete, als die geheime Versammlung aufgelöst wurde, einen Zettel mit kompromittierenden Notizen heruntergeschluckt. Auch unter dem Eindruck, den diese Szene auf ihn gemacht hatte, brachte mein Vater wohl das Bild von den sich beknüppelnden Spaniern mit. Aus einem Land, in dem die Geister der beiden Brüder noch immer knietief im Morast steckend aufeinander eindroschen. Der faschistische Bruder hatte die letzten vier Jahrzehnte die Oberhand behalten. Würde er nun wirklich im selben Dreck versinken wie seine Opfer, so wie es Goyas Duell mit Knüppeln suggeriert? Gibt es nicht doch einen klaren Unterschied zwischen Tätern und Opfern? Eine im Familienkreis oft zitierte Redensart meines Vaters lautete: »Der Teufel scheißt auf den dicksten Haufen.«

Die Einteilung der Menschen in Täter und Opfer und die gleichzeitige Einsicht in die phänomenologische Fragwürdigkeit einer solchen Einteilung ließen meinen Vater zu einer Zeit über die ganze Menschheit stolpern, in der er eigentlich erst einmal eine Person hätte werden sollen. Ich könnte versuchen, das mit Fakten und Anekdoten über seine Erlebnisse während der Kindheit und Adoleszenz zu belegen. Aber dazu fehlen mir emotionale Distanz, wissenschaftlicher Eifer und Geduld. Vielleicht auch das erfinderische Talent, denn es gäbe einige Leerstellen auszufüllen. Eine Konstante im Leben meines Vaters schien aber die existenzielle Verunsicherung zu sein, deren Möglichkeit auch ich von klein auf zumindest erahnte. Sie war gewissermaßen der biografische Dunstkreis oder der Mondhof, der meinen Vater umgab. Eine Verunsicherung, die mir bei der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins manchmal im Wege stand und es vielleicht auch heute noch tut.

Meine frühe Erinnerung an das Duell mit Knüppeln ist eine von vielen zufälligen Assoziationen, die eine Spur ergeben, die direkt in das Absurde, das Abwegige führt, das die Gedankenwelt meines Vaters durchzog und damit notgedrungen auch meine eigene durchzieht. Eine Kohärenz des Inkohärenten. Die Knüppel der beiden Spanier treffen ins Herz meiner Angelegenheit.

DAS ABSURDE ODER STRECKENABSCHNITTE

Als ich kürzlich einen Aufpreis für eine bereits gebuchte Zugfahrt an die Deutsche Bahn entrichten musste, weil ich versehentlich in einen falschen Zug gestiegen war, der aber ebenfalls in Richtung München fuhr, genauso wie der Zug, den ich eigentlich hätte nehmen sollen, auch wenn ich gar nicht nach München wollte, da blitzte es wieder auf. Wir nennen eine Begebenheit oder ein Verhalten »absurd«, wenn allgemein geteilte Sichtweisen, eine etablierte Logik oder ganz einfach der gesunde Menschenverstand als Grundlagen befriedigender Erklärungen dafür versagen. Etwas ist absurd, wenn es sich aus dem Gegebenen heraus nicht nachvollziehen lässt oder ihm gar widerspricht, wenn es abwegig ist. Ich für meinen Teil saß also im falschen Zug nach München, der nun nicht in Frankfurt hielt, wo ich eigentlich hätte umsteigen sollen. Ich stieg deshalb außerplanmäßig in Bamberg aus, um von dort nach Nürnberg zu gelangen und einen anderen Anschlusszug nach Köln zu nehmen, das eigentliche Ziel meiner Reise. Damit hatte ich mich allerdings auf einen Abweg begeben. Doch nicht nur das. Ich war abwegig geworden, wie ich bald erfahren sollte. »Sie dürften hier eigentlich gar nicht sein«, sagte der Schaffner. Und obwohl ich ihren logischen Sinn verstand, mischte sich seinen Worten eine Kakofonie bei, die ihre Bedeutung bald übertönte und sie zu etwas vollkommen anderem überhöhte. Zu einem existenziellen Einwand gegen mich.

Nach einem kurzen Moment der Irritation erklärte ich mit ruhiger Stimme, dass ich die Züge verwechselt hätte, weil sie zum einen beide nach München führen und weil der, in den ich dann gestiegen sei, eine Verspätung gehabt habe, die ihn zufälligerweise etwa zur selben Zeit habe abfahren lassen, die für meinen Zug anberaumt gewesen sei. Sie fuhren auch am selben Bahnsteig, ich hatte mich nur im Gleis vertan.

»Das ist nicht unsere Schuld«, antwortete er mechanisch. Wie Wechselgeld aus einem Fahrkartenautomaten waren diese Worte aus ihm herausgefallen und mir vor die Füße.

»Ich möchte mit Ihnen nicht über Schuld reden«, entgegnete ich der Menschmaschine.

Ich meinte, ihn zu durchschauen. Sein Verhalten entsprang seiner Angst, bei der Kontrolle kontrolliert und dabei ertappt zu werden, die Einhaltung der Richtlinien, von denen er endlos weitersprach, nicht konsequent durchzusetzen. Ich spürte eine Wut in mir aufsteigen, über deren Nachvollziehbarkeit ich mir keine Illusionen zu machen brauchte. Denn ich war das abwegige Element in der mathematischen Gleichung, die unsere Begegnung hätte abbilden können. Die Beförderungsrichtlinien und seine Uniform gaben ihm Recht, und alles, was ich an Erklärungen vorzubringen hatte, folgte lediglich dem Prinzip einer Plausibilität, an der er von Berufs wegen nicht interessiert war. Es mag abgedroschen wirken, aber ich nehme das Verhalten von uniformierten Personen besonders persönlich. Es war jedenfalls klar, wer hier die Oberhand hatte. Der Mann nahm meine Personalien auf und erörterte dabei weiterhin, dass ich mit meinem Ticket nicht berechtigt sei, mich »in diesem Zug auf diesem Streckenabschnitt« aufzuhalten. Es stand und fiel also alles mit dem Streckenabschnitt.

In den Assoziationen, zu denen ein Mensch neigt, spiegeln sich gewisse Denkgewohnheiten wider, die mit dessen Sozialisation, mit Erlebnissen, mit Weisheiten oder tradierten Vorurteilen vorangegangener Generationen und natürlich mit biografischen Zufällen zusammenhängen. Nicht selten zum Befremden meiner Mitmenschen führt deshalb von meinen alltäglichen Wahrnehmungen oft ein direkter Weg in semantische Bereiche, die vielleicht weit hergeholt erscheinen. Und die Pedanterie dieses Schaffners reizte mich, sie öffnete ein Fenster auf dieses mir merkwürdig vertraute Gebiet, das für die meisten eine weit abgelegene Brache ist, von Warnschildern und allerlei Zäunen umgeben. Schon als Kind hasste ich den Lärm von Güterzügen abgrundtief als Reaktion auf die Angst einflößende Vorstellung von Menschen – vielen Menschen – in ihrem dunklen Inneren. Mein Denken mag neurotische Züge haben, vielleicht bewohne ich eine abwegige Gedankenwelt, aber die Uniform, die Beförderungsrichtlinien und der Streckenabschnitt arbeiten in mir. Haftet meiner Gegenwart nicht etwas vollkommen Abwegiges an, sobald ich sie einmal als Summe von Konsequenzen der Vergangenheit ernst nehme, diesen Schaffner und mich selbst eingeschlossen? Unsere zielstrebige, vom Fortschrittsglauben getriebene Zivilisation hat sich doch selbst, nachdem die Dampfmaschine und der Schienenverkehr den industriellen und den ökonomischen Sektor revolutioniert hatten, in ebendiesen Maschinen und auf ebendiesen Schienen auf einen Abweg und ins Absurde geführt. In ihren Sonntagsreden zu den Themen Hitlerismus und Shoah sprechen Politiker, ohne mit der Wimper zu zucken, vom Zivilisationsbruch. Dabei kommt es mir eher so vor, als habe die Zivilisation zu ihrem endgültigen Durchbruch uns Menschen gebrochen. Die Rede vom Zivilisationsbruch klammert nicht nur die pränazistische Verfolgungsgeschichte der Juden in der Welt, vor allem aber in Europa, aus, sondern glänzt durch ihre systematische Verkennung von Kolonialgeschichte, Sklaverei, Imperialismus, vorangegangenen Kriegen und zu guter Letzt der Gegenwart. Sie verkennt das Gebrochene an der Zivilisation. Daher meine Assoziationsbrüche. Das mögen alles Streckenabschnitte sein, für die wir als rechtmäßige Titelträger der mitteleuropäischen Mehrheitsgesellschaft kein Ticket gelöst haben. Weil es dort ungemütlich für uns werden könnte (hoffentlich stößt dieses »Wir« auf Misstrauen), soll es uns besser auch nichts angehen. Über den beförderungsrichtlinienkonformen Ausblendungen aller Mitreisenden schwebt wohl noch immer die Vorstellung vom Platz an der Sonne, den wir scheinbar nie ganz aufgegeben haben – dazu fällt mir der nicht selten bei der Verabschiedung aller Fahrgäste von Zugführern formulierte Wunsch ein: Kommen Sie gut an Ihr Endziel. Ich gebe zu, zwischen den alltäglichen Phänomenen und meinem Urteilsvermögen steht nicht selten ein Grundrauschen, das nur ich höre. Und doch ging die Sonne an unserem Platz doch eigentlich nie so ganz unter.

Der Redefluss des Schaffners kam erst dann plötzlich zum Halt, als ich tief Luft holte, ihm in sein rosiges, nach oben hin von den grauen Resten einer Haartracht und einer Schaffnermütze abgeschlossenes Gesicht blickte und laut ausrief: »Jawohl!« Mit strammer Haltung, die Hacken zusammenwerfend, wandte ich mich ab. Ich weiß nicht, ob meine bizarre Geste ihren Zweck erfüllte, dem Mann seine Pedanterie vor Augen zu führen, oder ob er sich jetzt erst recht in seinem Tun bestätigt sah, da ich offensichtlich nicht nur unfähig war, Anzeigen an Bahnsteigen zu lesen, sondern auch noch vollkommen überspannt oder gar verrückt.

Ein paar Wochen später kam die Rechnung über den Fahrtaufpreis. Das Telefonat mit einer weiteren Bahnangestellten ergab einzig, dass man mich nur aus Kulanz nicht als Schwarzfahrer behandelt habe und ich froh sein könne, dass ich nur den Aufpreis zu zahlen hätte. Sie dürften hier eigentlich gar nicht sein, schwirrt mir noch immer durch den Kopf.

Sicher sah ich in dieser Fahrkartenkontrolle das Abwegige, das Absurde, weil ich auf der Suche danach war, weil ich ständig damit rechne. Es ist mein Thema, weil es das Thema meines Vaters war. Er brachte es mit in die Ehe, aus der ich als das jüngste von vier Kindern hervorgegangen bin. Als ich 1986 geboren wurde, war mein 1927 geborener Vater bereits achtundfünfzig Jahre alt. Er hatte in der Weimarer Republik, im »Dritten Reich«, im geteilten und im geeinten Deutschland gelebt. So viele Streckenabschnitte. 1997 starb mein Vater im Alter von siebzig Jahren an Krebs. Von da an war er eine Erinnerung. Dabei war mir früh klar, dass Dinge, die weit außerhalb der knapp zwölf Jahre lagen, die wir miteinander verbracht hatten, von höchster Bedeutung waren, wenn diese Erinnerung meinem Vater halbwegs gerecht werden sollte. Dass es unmöglich war, ihn zu verstehen, ohne die zwölf Jahre, die er als sogenannter Halbjude unter der Herrschaft des Nationalsozialismus erlebt hatte, einigermaßen nachzuvollziehen. Ihm selbst schien es eine Lebensaufgabe gewesen zu sein, sich an diese Jahre zu erinnern, um sich selbst zu begreifen. Meine Mutter sprach gelegentlich von Briefen, die mein Vater aus dem Lager an seine Schwester und seine Mutter geschrieben habe. Bei seiner Bestattung zitierte sie aus einem dieser Briefe: »Was hier einzig und allein lebt, ist der Geist.« Ich erinnere mich an das unterdrückte Weinen in ihrer Stimme beim Lesen dieses Satzes. Danach bat ich sie jahrelang darum, mir die Briefe zu zeigen, spürte aber jedes Mal, dass es wohl zu schmerzhaft wäre, sie hervorzuholen. Irgendwann ebbte mein Interesse ab, und ich fragte lange Zeit nicht mehr danach.

Als ich um die dreizehn Jahre später selbst Vater wurde, kehrte meine Neugier in Bezug auf das Leben meines Vaters wieder. Ich hakte nach, ließ mich vertrösten, Zeit verging. Ich begann, Bücher über den Holocaust zu lesen, und hatte dabei immer ein merkwürdiges Gefühl der Vertrautheit, einer Intimität, das Gefühl, meinem Vater auf der Spur zu sein. Eines Nachmittags ging ich während eines Besuchs bei meiner Mutter zum Schreibtisch meines Vaters, durchstöberte die Schublade, aus der ein Geruch nach altem Papier drang, der all die Nachmittage meiner Kindheit enthielt, all die Jahre, während derer mein Vater Notizbücher vollschrieb, ohne jemals einen vollständigen Text hervorzubringen. Ich zog ein blaues Buch heraus. HT 36–38 stand auf dem Einband. Darin fand ich folgenden Eintrag:

Themen, über die ich schreiben muß: die »reinigende« Wirkung (Gewitter) nach depressiven Phasen, emotionale Balance und Schmerzempfindlichkeit;

Selektive Wahrnehmung: alles ist (auch) anders;

Absurdität der Nazis

Die Formulierung »Absurdität der Nazis« zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Neben der offensichtlichen Grausamkeit der Nazis und der viel diskutierten Banalität des Bösen schien mir das Absurde daran noch einmal etwas anderes zu sein. Mein Vater hinterließ Notizen, Briefe, ein paar Tonbandaufnahmen und einige Gedichte. In diesem ersten Notizbuch, das ich von ihm fand, stand ein Satz aus dem Talmud: »Es ist dir nicht gegeben, die Arbeit zu vollenden, und Du bist nicht befugt, dich ihr zu entziehen.« Er schrieb diesen Satz an den Rand einer Passage, in der er versuchte, die Widersprüchlichkeiten seiner nationalsozialistischen, halbjüdischen Kindheit Revue passieren zu lassen. Er war durchaus von dem Bedürfnis getrieben, darüber zu sprechen und zu schreiben. Manchmal brach es aus ihm heraus, und oft versiegten Rede- und Schreibfluss in den Absurditäten. In manchen seiner Äußerungen erkenne ich die gleiche Neigung wieder, die mich dazu gebracht hat, dem Schaffner mein theatralisches »Jawohl« entgegenzubringen, nämlich der Kommunikation ihre Grundlage zu entziehen, ein Missverständnis zu erzeugen, um sich von dem Wahnsinn abzugrenzen. Man sagt etwas, zu dem nichts mehr gesagt werden soll, nicht um recht zu behalten, sondern aus aufrichtigem Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Dialogs. Immer wieder entdeckte ich im Nachlass meines Vaters stenografierte Seiten aus der Hand meiner Mutter. Auch sie wusste, er wollte darüber schreiben, und fand wohl manches relevant, das nur sporadisch an die Oberfläche kam. Ich habe selbst nie mitbekommen, wie er ihr diktierte. Als ich sie darauf ansprach, bestätigte sie jedoch, dass sie in manch einer durchzechten Nacht in die Rolle der Protokollantin seines Traumas geschlüpft war. Hin und wieder, sagte sie mir, habe er sie explizit darum gebeten. Später, wenn er in besserer Verfassung wäre, könnte er vielleicht an diese Erinnerungsfetzen anknüpfen. Sie ergaben aber immer wieder nur Bilder der Verzweiflung über einen ambivalenten, erdrückenden, erstickenden Zustand: Unfähigkeit zu erinnern, gepaart mit der Unfähigkeit zu vergessen, weder Vollendung noch Entzug der Arbeit. Genauso unerreichbar: eine eindeutige Zugehörigkeit, weder zum Kollektiv der Opfer noch zu dem der Täter. Den Schilderungen meines Vaters ist in ihrer Unvollständigkeit vielleicht wenig hinzuzufügen, war doch die am eigenen Leib erlebte Sinnentleerung ihr Gegenstand. Der Sinn seiner Erzählungen bestand darin, das Sinnhafte infrage zu stellen. Folgendes stenografierte meine Mutter irgendwann in den Achtzigerjahren:

Ich – du – uns – ich denke über uns nach. Worüber schreibe ich? Wenn mein Hals zugeht und wenn ich sterbe.

Was sind Worte? Ich möchte schweigen und sterben.

Soll ich eine Geschichte erzählen? Eine Geschichte? Es war einmal ein Nazi – und der war ich. Ich hatte ein Braunhemd an, das war Etikettenschwindel. Aber meine Mutter und ich. Sie hat mich geliebt. Und ich hatte eine Führerschnur, eine Führerschnur, ich war ein Führer. Und dann haben sie herausgefunden, wer ich war, und haben auf dem Marktplatz alle antreten lassen und haben gesagt: »Die Sau!« Dann haben sie die Schnur verbrannt.

Und ich habe mich verkrochen und geheult wie ein Schlosshund. Ich war 11Jahre, – so alt wie unser Ältester. Sie haben mich nicht verhauen, das fanden sie gar nicht so gut, ich war ziemlich beliebt. Mich haben sie nie verhauen. Meine Lehrerin Martha Fey, »allen Gewalten zum Trotz sich erhalten«. Martha Fey, die gab mir Zuspruch. Und plötzlich heißt es: so, dass die Flut immer höher steigt, die Flut stieg immer höher und dann sank das Schiff.

Sie ließen mich nicht in ihren Pfützen spielen.

Er hätte gar nicht hier sein dürfen. Also dort. Was haben sein Dort und mein Hier miteinander zu tun? Es befinden sich jetzt ganz andere Passagiere auf diesem Streckenabschnitt, und das verändert wohl auch ihn selbst. Die Abstammung meines Vaters war abwegig, und so geriet seine Kindheit zu einer Irrfahrt, von der er nicht unbeschadet zurückkam. Er wollte darüber schreiben, doch setzte sich seine Orientierungslosigkeit in diesem Punkt fort. Er hatte sich existenziell verfahren, und dafür war ein Preis zu zahlen, egal, wessen Schuld das war. Das Leben, eine Fahrt, für die ein Preis zu entrichten ist.

Wie aber verhalten sich die Beförderungsrichtlinien zu den Verbindungen solch weit entfernter Streckenabschnitte? Ich richte mich in diesen Querverbindungen ein, werde in ihnen heimisch und umso fremder im althergebrachten Streckennetz. Gelegentlich stellt mir eine halbwegs logische Ordnung einen meiner Abwege in Rechnung. Damals zwischen Bamberg und Nürnberg hat es mich achtunddreißig Euro gekostet.

ETTERSBERG – 1992

Ich begegnete dem Absurden, das meinen Vater so sehr beschäftigte, erstmals während eines Besuchs bei meiner Großtante mütterlicherseits in Sachsen-Anhalt, den meine Mutter mit meinem drei Jahre älteren Bruder und mir im August 1992, kurz vor meiner Einschulung, unternahm.

Tante Otti hatte, wie meine Mutter berichtete, den Einmarsch der Roten Armee am eigenen Leib erlebt. Damals ein junges Mädchen, soll sie sich unter einem Bett versteckt haben, während die Soldaten, die gerade ihren Vater erschossen hatten, mit ihrer Mutter verschwanden. Meine Mutter hatte solchen Erzählungen kein revanchistisches Pathos beigelegt, sie gehörten einfach dazu und traten immer hinter die Geschichten zurück, die sie über meinen Vater erzählte. Die alte Großtante, die ich als eine sehr resolute, herzliche und humorvolle Frau erlebte, war immer in Annaburg bei Wittenberg geblieben. Nach dem Krieg korrespondierte sie regelmäßig mit ihrer Familie im Westen. Die gesammelten Werke von Goethe, Schiller, Brecht und Heine, die das Bücherregal meines Vaters säumten, stammten aus dem Aufbau-Verlag. Die literarischen Ostpakete, in denen sie in den Haushalt meiner Eltern gelangten, kamen von Tante Otti. Später, nach der Wende, sollten meine Eltern sich einige Male darüber empören, dass mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus in Ostdeutschland auch die Entsorgung von Büchern einherging, für die man aus Sicht westdeutscher Verlagshäuser aus irgendwelchen besseren oder schlechteren Gründen keine Verwendung mehr fand. Ich merkte, dass meine Eltern sich über so etwas mehr aufregten als andere.

Der Ausflug in die »Ex-DDR«, wie meine Mutter sich damals noch ausdrückte, war mit dem Besuch einiger Pilgerstätten deutscher Kulturgeschichte verbunden, denen es an deutscher Gegenwart nicht mangelte. Ich weiß nicht mehr, ob es in Wittenberg oder Weimar war, ob wir uns also gerade die Schlosskirche oder das Goethehaus angesehen hatten, als wir auf einem Parkplatz von einer Gruppe glatzköpfiger Jugendlicher beargwöhnt wurden. Ich fragte meine Mutter, ob das Neonazis seien. Auch wenn es mir nicht leichtfiel, sie optisch von Punks zu unterscheiden, waren mir Neonazis damals schon ein Begriff. Die rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda im September 1991 lagen erst wenige Monate zurück. In diesem August des Jahres 1992 ereignete sich in Rostock-Lichtenhagen auch der Pogrom, bei dem ein Asylbewerberheim und die Unterkunft vietnamesischer Vertragsarbeiter von einem gewalttätigen Mob in Brand gesetzt wurden. Unter den Augen Schaulustiger und einer untätigen Polizei tötete der Rassismus auf deutschen Straßen. In der ersten Hälfte der Neunzigerjahre kam es vielerorts zu solchen Angriffen, und anhand der Gespräche meiner Eltern über diese Ereignisse konnte ich die Beklemmung meines Vaters früh erahnen. Ich spürte, dass es etwas mit den Neonazis auf sich hatte, das ihn fesselte. Kinder haben ein verlässliches Gespür für die Hilflosigkeit ihrer Eltern. Ich kenne das von meinen eigenen Kindern. Sie merken, wenn ich beunruhigt bin, werden aufmerksamer, stellen Fragen. Wahrscheinlich habe ich mir einen Teil der Gefühle meines Vaters früh zu eigen gemacht.

Martin Walser sollte Jahre später in einer öffentlichen Diskussion mit Ignatz Bubis unter anderem beklagen, dass die Anwesenheit einer Wurstbude am Schauplatz eines solchen Verbrechens am Folgetag in Deutschland anders beurteilt werde als in irgendeinem anderen Land. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Neonazis waren, auch wenn auf dem Wittenberger oder Weimarer Platz, in nächster Nähe eines berühmten Gottes- oder Goethehauses, keine Wurstbude in Sichtweite oder mir zumindest nicht aufgefallen war.

Die Tante hatte ein verstimmtes Klavier, auf dem ich stundenlang herumklimperte, wobei ich dem Instrument gelegentlich wiederkehrende Melodien entlockte. Seit ich denken konnte, tat ich das auch auf dem Klavier, das wir zu Hause hatten. Alle Klaviere, die ich kannte, waren alt und hatten den Krieg überlebt, so wie mein Vater. »Der Krieg« fand bei uns wahrscheinlich öfter Erwähnung als in anderen Elternhäusern. Ich erkundete den schmuckvollen Gegenstand, suchte Kontakt zu den glatten weißen Oberflächen aus Elfenbein und träumte davon, ein großer Pianist zu sein, der Konzerte in stillen, von schweigenden Bewunderern gefüllten Hallen spielt. Noten zu lesen lernte ich aber nie. Mit der Zeit entstanden nur gewisse Routinen, Versatzstücke, deren Klang zu meiner damals noch diffusen kindlichen Traurigkeit passte. Das Klavier in unserem Esszimmer hatte der Urgroßvater meiner Mutter gebaut. Es hatte in einer Mainzer Kirche ein Bombardement überlebt. An ein paar Stellen war die erste Holzschicht leicht abgeblättert – Spuren seines Überlebenskampfes im brennenden Gotteshaus. Ich sah die unter herabgestürzten Dachbalken halb begrabenen, verkohlten Kirchenbänke unter freiem Himmel vor mir, während ich spielte. Manchmal piddelte ich an dem Instrument herum, als wollte ich das Werk des Feuers fortführen, was meine Mutter jedes Mal rasend machte. Das verstimmte Klavier in Ostdeutschland hatte den Einmarsch der Roten Armee überlebt, so wie meine Großtante. Es bereitete mir Freude, auf ihm die Melodien, die ich sonst zu Hause spielte, zu reproduzieren, auch wenn sie hier schief klangen. Man konnte diesen alten Gegenständen Töne entlocken, die zu ihren durchaus faszinierenden Beschädigungen passten. Während den alten Menschen ihre Beschädigungen nicht immer gleich anzusehen waren. Auch aus ihnen stießen aber zuweilen unverhofft Töne hervor, die sich nicht in die Melodie fügten, deren Teil sie waren. Sie fielen aus der Zeit und aus dem Raum, schienen also auch mehr oder weniger getrennt davon abrufbar zu sein, so wie die lediglich in meinen Kinderhänden hinterlegten Tonfolgen.

Neben dem Klavier im Haus meiner Großtante in Annaburg stand eine Anrichte. Darin befand sich eine kleine hölzerne Bärenfigur, die ich unbedingt haben wollte und von der sich die Tante nur schweren Herzens und nach langem Gezeter ihres Großneffen trennte. Ich neigte zu gelegentlichen jähzornigen Gefühlsausbrüchen. Vor dem Haus der Tante befand sich ein Park, in dem ich in einem cholerischen Anfall während eines Spaziergangs einige junge Bäume niederriss und kaputt trat. Ich spreche noch heute manchmal mit meiner Mutter über diese Szene, und dann fragen wir uns, woher das kam. Ich glaube, aus demselben Winkel wie die Melodien, die ich manchmal mit solcher Inbrunst in die Tasten schlug, dass auch einmal eine Saite riss. Ich kann nicht behaupten, dass ich bei der Großtante den besten Eindruck hinterlassen habe. Ich glaube, ich war wütender, impulsiver, ängstlicher, verzweifelter, trauriger und manchmal aggressiver als andere Gleichaltrige. Alle Kinder neigen zu Gefühlsausbrüchen. Ich meine aber, bei meinen Geschwistern und mir eine andere Qualität zu erkennen, wenn es darum ging, sich in Emotionen hineinzusteigern. Dafür, dass ich eigentlich ein verwöhntes Nesthäkchen war, waren meine Jähzornexplosionen nur schwer aus den konkreten Situationen heraus zu verstehen, nur schwer in nachvollziehbare Motive zu übersetzen. Sie ereilten mich plötzlich und überraschend in unbeschwerten Momenten, in einer für mich friedlichen Gegenwart. Es bestand wohl ein gewisser Überschuss an vorgefertigten Reaktionen auf Enttäuschungen, Beleidigungen und Verletzungen, die mir selbst nie zugestoßen sind. Eine Art Hochbegabung zu trauern. Über ihren Ursprung meine ich aber, während dieser kurzen Reise im Jahr 1992 das Wichtigste gelernt zu haben.

Wir befinden uns auf dem Rückweg in die »alten Bundesländer«. Ich sitze auf der Rückbank unseres ebenfalls alten blauen Mercedes 230 S, Baujahr 1966, einem schönen Anachronismus auf den Straßen, die durch Helmut Kohls bald erblühende Landschaften führen. Ich bin nicht angeschnallt und klappe den Aschenbecher zu meiner linken Seite auf und zu, während sich der vorüberziehende thüringische Wald in der Karosserie mit den verchromten Heckflossen spiegelt. Ich drücke meine Bonbonpapiere tief in den kleinen, mit einer ewigen grauen Schicht bedeckten Behälter. Die Erinnerung an den Geruch, der von ihm ausging und sich mit dem der Leder- und Stoffgarnitur des Fahrzeugs zu einem einzigartigen Gemisch vereinte, wird mich noch dreißig Jahre später nostalgisch stimmen.

Jetzt fahren wir den Ettersberg hinauf. Ich hole den kleinen hölzernen Bären meiner Großtante aus meiner Tasche hervor, und meine Mutter beginnt, von einer Art Gefängnis zu erzählen, das einmal an dem Ort war, den wir jetzt besuchen. Ich horche auf. Ein Konzentrationslager. Eine bestimmte Art von Gefängnissen, die die Deutschen, die damals Nazis waren, im Zweiten Weltkrieg gebaut haben und wo sie neben anderen Gruppen vor allem die Juden einsperrten und ermordeten. Das sei alles schrecklich, aber wir müssten es gesehen haben, weil unser Vater und unser Großvater auch einmal an einem ähnlichen Ort gefangen gewesen seien, denn unser Großvater, der sei Jude gewesen.

»Aber sind wir dann auch Juden?«

»Nein.«

Wir fahren auf der Straße, deren Bau nach Auskunft meiner Mutter unzählige Gefangene das Leben gekostet hat und die deshalb den Namen »Blutstraße« trägt. Es fällt mir nicht immer leicht, meine Mutter nicht wörtlich zu verstehen, und so stelle ich mir weiße, mit dem Blut der Gefangenen getränkte Pflastersteine vor, obwohl wir über grauen Asphalt fahren. Als die ersten unscheinbaren Gebäude zu sehen sind, habe ich bereits genug gehört, um mir in ihrem Inneren deutsche Soldaten vorzustellen. Ich sehe kerzengerade Gestalten, die meinen Vater und meinen Großvater gefangen nehmen wollen. Was, wenn sie vor die Tür träten, um uns zu kontrollieren? Die Beklemmung nimmt kurz überhand, und ich umschließe den kleinen Holzbären fester.

Wir sind aus dem Auto gestiegen. Ich weiß nicht, ob ein Schleier von der Welt genommen oder über ihr ausgebreitet wird. Mit jedem Schritt wird meine Umgebung größer, viereckiger, geordneter und bedrohlicher. Mithilfe meiner Mutter lese ich: »JEDEM DAS SEINE«. Sie lässt mich verstehen, dass der gusseiserne Zynismus am Eingang des Lagergeländes auch meinen väterlichen Vorfahren das Ihrige zuteilen wollte, ein Ihriges, das bedrohlich war. Später würde ich wissen, dass das hier angedeutete Ihrige ihre Auslöschung sein sollte. In dem Schotter, auf dem wir stehen, tut sich ein Abgrund auf. Die Gegenwart, dieses ständig sich erneuernde Flimmern, fließt in diesen Abgrund hinein. Merken es die anderen auch?