14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ludwig Buchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

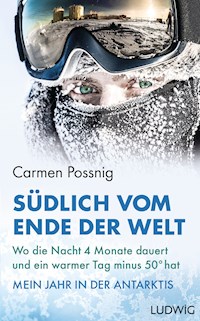

Einmal Südpol und zurück – was für viele Menschen ein unerfüllbarer Lebenstraum ist, wurde Realität für die Medizinerin Carmen Possnig. Im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation reiste sie für ein Jahr in das Herz der Antarktis, um zu erforschen, wie es sich in extremen Wetterbedingungen, unter spürbarem Sauerstoffmangel und in völliger Isolation vom Rest der Welt lebt. Mit 12 anderen Wissenschaftlern überwinterte sie in der Forschungsstation Concordia mitten im ewigen Eis. Sie stieß hierbei nicht nur auf die atemberaubende Schönheit des extremsten Kontinents der Welt, sondern auch an ihre eigenen Grenzen, denn monatelange Dunkelheit, Temperaturen von bis zu -80°C, und das Zusammenleben auf engstem Raum erfordern körperliche und psychische Höchstleistungen. Carmen Possnigs persönlicher, humorvoller Reisebericht sowie eine Fülle an faszinierenden Fotos öffnen uns das Tor zu einer unbekannten Welt und lassen uns staunen über die Vielfalt unseres Planeten und die Anpassungsfähigkeit der menschlichen Natur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Ähnliche

Zum Buch

Einmal Südpol und zurück – was für viele Menschen ein unerfüllbarer Lebenstraum ist, wurde Realität für die Medizinerin Carmen Possnig. Im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation reiste sie für ein Jahr in das Herz der Antarktis, um zu erforschen, wie es sich in extremen Wetterbedingungen, unter spürbarem Sauerstoffmangel und in völliger Isolation vom Rest der Welt lebt. Mit 12 anderen Wissenschaftlern überwinterte sie in der Forschungsstation Concordia mitten im ewigen Eis. Sie stieß hierbei nicht nur auf die atemberaubende Schönheit des extremsten Kontinents der Welt, sondern auch an ihre eigenen Grenzen, denn monatelange Dunkelheit, Temperaturen von bis zu –80°C, und das Zusammenleben auf engstem Raum erfordern körperliche und psychische Höchstleistungen.

Carmen Possnigs persönlicher, humorvoller Reisebericht sowie eine Fülle an faszinierenden Fotos öffnen uns das Tor zu einer unbekannten Welt und lassen uns staunen über die Vielfalt unseres Planeten und die Anpassungsfähigkeit der menschlichen Natur.

Über die Autorin

Carmen Possnig wurde 1988 in Klagenfurt geboren und ist Allgemeinmedizinerin. 2018 verbrachte sie im Rahmen eines Forschungsauftrags der Europäischen Weltraumorganisation ein Jahr in der Antarktis. In der Forschungsstation Concordia, in der die Lebensbedingungen mit denen auf dem Mars vergleichbar sind, untersuchte sie an ihrer 13-köpfigen Crew, wie Menschen sich mit Körper und Geist an extreme Umgebungen anpassen. Seit ihrer Rückkehr beschäftigt sie sich im Rahmen eines PhD-Studiums an der Universität Innsbruck mit Weltraummedizin.

CARMEN POSSNIG

SÜDLICHVOMENDE

DERWELT

Wo die Nacht vier Monate dauert und

ein warmer Tag minus 50 Grad hat

Mein Jahr in der Antarktis

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 08/2020

Copyright © 2020 by Ludwig Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angelika Lieke

Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München unter Verwendung

eines Fotos von © PNRA, Marco Buttu

Bildredaktion: Tanja Zielezniak

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN: 978-3-641-26426-0V002

www.Ludwig-Verlag.de

Für Alberto, André, Coline, Cyprien, Filippo, Florentin, Jacques, Marco, Marco, Mario, Moreno und Rémi

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Haben Sie gute Witze auf Lager?

Kapitel 2

Die Crewgefährten

Kapitel 3

In den Süden

Kapitel 4

Die zwei Türme

Kapitel 5

Ein antarktischer Sommer

Kapitel 6

Warten auf den Winter

Kapitel 7

Allein

Kapitel 8

Dämmerung

Kapitel 9

Der Einbruch der Dunkelheit

Kapitel 10

Die Sterne zu Mittag

Kapitel 11

Morgengrauen

Kapitel 12

Die Rückkehr der Sonne

Kapitel 13

Nach Norden

Epilog

Danksagung

Bildteil

Prolog

Ein Maitag, 12 Uhr mittags. Pechschwarzer Nachthimmel. Klirrende Kälte. Beinahe alle Crewmitglieder stehen eine gute Wegstrecke von der Station entfernt inmitten der Eiswüste, sämtliche Blicke in dieselbe Richtung gewendet. Wir warten. Ab und zu bewegt jemand seine Arme auf der Suche nach Wärme. Ein bisschen wie das Wedeln eines Pinguins, der sich zum Sprung ins Meer bereit macht. Jedem von uns ist bewusst, was in den nächsten Augenblicken passieren wird. Wir haben uns freiwillig darauf eingelassen. Aber wir sind nicht vorbereitet. Das ist vermutlich auch gar nicht möglich.

In der Ferne klettert die Sonne, als wäre es ein mühsames Unterfangen, langsam über den Horizont. Ihre Strahlen erfassen uns flüchtig. Schwach sehe ich sie auf dem Schnee vor mir glitzern. Bilde mir ein, eine zarte Wärme auf dem Gesicht zu spüren. Ein letztes Mal. So vage die Sonne aufstieg, so unerbittlich verschwindet sie wieder. Jemand lacht leise, die Kälte kriecht meine Arme hinauf, und die ganze Welt beschränkt sich auf diese zwei Türme mit ihren 13 Menschen.

Es wird dunkel. Eine Finsternis, die fast vier Monate anhalten wird. Hinter uns ist der Himmel bereits mit Sternen übersät. Und jetzt? Schweigen. Die Ersten drehen um, stapfen zurück zur Station. Das Knirschen ihrer Schritte durchdringt die Stille.

Wir erahnen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nur eines: Nun bleibt uns keine Wahl mehr. Jetzt müssen wir es mit der langen Dunkelheit aufnehmen.

Kapitel 1

Haben Sie gute Witze auf Lager?

»Männer gesucht für gefährliche Reise.

Niedrige Löhne, bittere Kälte, lange Stunden kompletter Finsternis.

Sichere Rückkehr zweifelhaft.

Ruhm und Ehre im Falle von Erfolg.«

Zeitungsinserat, Ernest Shackleton zugeschrieben, auf der Suche nach Teilnehmern für eine seiner Expeditionen.

In einer Novembernacht eineinhalb Jahre zuvor sitze ich im Kreißsaal eines Wiener Krankenhauses. Gerade ist es vergleichsweise ruhig geworden. Halb vier Uhr morgens, und es scheint unmöglich, dass diese Nacht jemals endet. Aus einigen Zimmern ist heiseres Babygeschrei zu hören, aus einer Ecke die murmelnde Stimme der Oberärztin. Die dumpfe Beleuchtung des Saales verstärkt meine Müdigkeit noch, und ich frage mich, wann ich das letzte Mal ein Bett gesehen habe. Die Gesichter von zwei werdenden Vätern, ab und zu ruckartig Ausschau nach einer der Hebammen haltend, die durch die Gänge eilen, machen mir klar, dass ich von Schlaf diese Nacht nur träumen kann. Ich senke meinen Blick auf den Computerbildschirm und tippe die Daten von Baby Nummer drei in das veraltete Programm ein. Draußen vor den Fenstern beginnt es zu schneien. Ich wickle den dünnen Arztmantel enger um mich. Nummer dreis Kopfumfang, 34 cm.

»Ich brauche dich in dreißig Minuten!« Eine Hebamme huscht vorbei, das nächste Baby ist unterwegs. Mein Handy zeigt jetzt vier Uhr an, ein Blinken, ein paar ungelesene E-Mails. Einen Moment lang betrachte ich gedankenverloren die Schneeflocken vor dem Fenster. Dann öffne ich eine der Mails. Den Blick auf das kleine Display gerichtet, brauche ich einige Zeit, um zu realisieren, was dort geschrieben steht.

Call out for the new ESA Research MD in Concordia Station.

Sie wollen ein Jahr lang in völliger Isolation für die ESA forschen?

Schlagartig ist die Müdigkeit verschwunden. Mein Blick fliegt über die Nachricht. ESA, die Europäische Weltraumorganisation, sucht einen Forschungsarzt für Concordia – eine einsame Station inmitten der Antarktis. Fotos einer weißen Wüste. Temperaturen um –80 °C. Komplette Dunkelheit für vier Monate. Eine kleine Crew, völlig isoliert, ohne die Möglichkeit einer Evakuierung, soll Forschung für die Weltraummedizin durchführen, ein Jahr lang leben wie Astronauten auf dem Mars.

Ich bin hellwach. Nehme die Schreie von Babys und Müttern um mich herum wahr, die nervösen Väter und gestressten Hebammen. Ob ich hier weg will? Abenteuer, Expeditionen? Ja, bitte, am liebsten jetzt gleich. Wo kann ich mich bewerben?

Meine Bewerbung für das Projekt geschrieben und abgeschickt, trage ich die nächsten Wochen die ausgedruckte E-Mail in meiner Manteltasche mit mir herum. Es erscheint mir wie ein Ausweg, die Rettung aus dem Chaos, eine Herausforderung, die Möglichkeit, der Monotonie und den ausgetretenen Pfaden zu entfliehen. Ein Abenteuer, das nur auf mich wartet.

Im Februar 2017 folgt eine weitere Nachricht: Die ESA hat mich als einen von vier Finalisten für den Job des Forschungsarztes auserwählt. Ich bin für Anfang März eingeladen zu einem Interview in Paris. Plötzlich wird die Mission, bisher nur ein Gedankenspiel, zu einer greifbaren Möglichkeit.

Concordia ist eine Forschungsstation inmitten der Antarktis. Der Osten des Kontinents besteht aus einem gewaltigen Hochplateau. Die Gegend, in der Concordia sich befindet, nennt sich Dome C und liegt etwa 1 200 Kilometer von der Küste entfernt. Der Name ist darauf zurückzuführen, dass jemand die Erhebungen dieses Hochplateaus einfach alphabetisch benannte. Nach Dome A und Dome B gibt es also auch Dome C. Früher wurde es Dome Charlie oder Dome Circe genannt, inzwischen wird das C mit Concordia, der einzigen menschlichen Siedlung weit und breit, assoziiert.

Es gibt ungefähr 40 Forschungsstationen in der Antarktis, von 28 verschiedenen Ländern betrieben. Nicht viel für einen Kontinent, der eineinhalb Mal so groß ist wie Europa. Die meisten Stationen liegen an der Küste, wo das Klima milder ist, und viele sind nur im Sommer in Betrieb. Im Landesinneren befinden sich nur drei Stationen, die das ganze Jahr bewohnt sind: Amundsen-Scott, von den USA verwaltet und direkt am Südpol; Wostok, eine kleine russische Station, und schließlich Concordia. Letztere ist die einzige Station, die von zwei Ländern, Italien und Frankreich, gemeinsam geleitet wird. Die Polarinstitute IPEV (das Institut Polaire Français Paul-Émile Victor) und PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) sind federführend.

In den antarktischen Sommermonaten, Ende November bis Ende Januar, herrscht reger Betrieb, bis zu 80 Leute wohnen und arbeiten dann in Concordia. Den Winter aber verbringen dort nur wenige Menschen: 13 bis 15, die eine Hälfte Forscher, die andere Techniker und Support-Personal. Für neun Monate sind diese Menschen vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Die nächsten Nachbarn, auf der russischen Station Wostok, sind 600 Kilometer entfernt.

Während des antarktischen Winters herrscht tiefe Finsternis: Im Mai geht die Sonne ein letztes Mal unter und taucht erst Mitte August wieder auf. Dome C ist neben Wostok der kälteste Ort der Welt. Im Sommer hat es freundliche –30 bis –45 °C, im Winter sinken die Temperaturen auf –80 °C.

Die Umgebung ist also einzigartig und Concordia ein bisschen wie eine Station auf einem anderen Planeten. Das nutzt die ESA für Forschungen hinsichtlich zukünftiger Langzeit-Raumfahrtmissionen zu fremden Planeten oder Monden. Es gibt für diese bisher keine Erfahrungen, aus denen man Schlüsse ziehen könnte. Keine frühere Station auf dem Mond oder Mars, von deren Besatzungen man Dinge hätte lernen können wie: »Jene Mission ging gut, genau solche Leute wollen wir wieder für einen Langzeitweltraumflug einsetzen.« Um herauszufinden, wie sich der Mensch an extreme Umgebungen anpasst, muss man auf vergleichbare Szenarien zurückgreifen. Die offensichtlichste ist die Internationale Raumstation, die ISS. Allerdings ist die Anzahl an durchführbaren Experimenten natürlich begrenzt, auch sind immer nur wenige Personen gleichzeitig an Bord. Einige andere vergleichbare Situationen sind die Mannschaften von U-Booten, isolierte Militärstützpunkte, Unterseestationen wie Nautilus, Isolationssimulationen wie Mars-500 und antarktische Stationen. Unter all denen ist Concordia diejenige, die der Situation auf einem fremden Planeten am nächsten kommt: Die Isolation ist real; die Umgebung extrem. Ähnlich wie auf einem anderen Planeten werden spezielle Anzüge benötigt, um draußen in der Kälte überleben zu können. Die Lichtverhältnisse sind mit dreieinhalb Monaten ununterbrochenem Sonnenschein im Sommer sowie der viermonatigen Dunkelheit im Winter außergewöhnlich. Die atmosphärischen Bedingungen sind mit hypobarer Hypoxie (niedriger Luftdruck, niedriger Sauerstoffgehalt in der Luft) ähnlich, wie sie in einer Mars- oder Mondstation sein könnten. Eine kleine, kulturell gemischte Crew, eingesperrt in einer räumlich beengten Station. Alles in allem eine explosive Mischung – und somit ausgezeichnet geeignet für Weltraumforschungen. Die ESA bezeichnet Concordia mit ihrer Umgebung als Weißen Mars.

Um eine Chance für die Teilnahme an einer Mission am Weißen Mars zu bekommen, muss ich zuerst das Auswahlverfahren meistern. Dafür fliege ich nach Paris, wo die vier Finalisten des ESA-Jobs allerlei erwartet: Interviews, medizinische Untersuchungen und psychologische Tests sind geplant.

Bei meinem Eintreffen Anfang März versinkt die französische Hauptstadt in einer dunklen Wolkenschicht und unerbittlichen Regengüssen. In der Früh kämpfe ich mich durch die Metro, verlaufe mich in den Straßen der Innenstadt und finde schließlich das Gebäude, in dem die medizinischen Untersuchungen stattfinden. Wer ein Jahr in der Antarktis überleben will, sollte kerngesund sein. Die Ärzte zapfen mir die gefühlte Hälfte meines Blutvolumens ab; ich renne quer durchs Haus für Röntgen von Lunge und Zähnen und Untersuchungen sämtlicher Organe. Jeder misst meinen Blutdruck, alle kommentieren meine blasse Hautfarbe.

Die Mittagspause brauche ich, um quer durch die Pariser Altstadt zum nächsten Treffpunkt zu marschieren. Hier gilt es zunächst, zusammen mit den anderen Finalisten psychologische Fragebögen auszufüllen, darunter vier verschiedene Persönlichkeitstests. Im Anschluss daran klopfe ich an die Tür des Psychologen. Sein Büro ist klein, jeder vorhandene Platz vollgestellt mit Aktenschränken. Er sitzt auf einem breiten Sessel und winkt mich lächelnd herein. Der einzige freie Stuhl ist neben einem Fenster platziert, das sich über die Länge des Raumes erstreckt und Ausblick über die Dächer des historischen Paris gewährt. Das Hemd des Psychologen spannt etwas über seinem Bauch, kurz lässt er seine Hand dort liegen, bevor er mir einen Rorschachtest entgegenschiebt. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf die Tintenkleckse. Sie scheinen primär Pinguine und den einen oder anderen Eisbären darzustellen. Einige davon eigneten sich zudem hervorragend als Tattoo-Vorlagen. Über drei Stunden lang befragt mich der Psychologe zu meiner Motivation, meinen Kindheitserinnerungen und meiner Beziehung zu der Cousine dritten Grades meiner Oma.

»Warum wollen Sie dort überhaupt hin?«

Ja, warum eigentlich? Ich suche Shackletons endlose Einsamkeit, Amundsens Märchenlandschaft, Scotts eisige Finsternis. Um dem Abenteuer, der Wildnis, dem Entdeckergeist zu folgen. Um am Weißen Mars zu wandeln.

»Ist Ihnen klar, dass Ihre Gesichtsfarbe in so einem antarktischen Winter noch ungesünder wirken würde?«

»Wenigstens besteht ein paar Monate lang keine Gefahr, einen Sonnenbrand zu bekommen.«

»Beziehungen überleben solche Missionen nur selten, das ist Ihnen auch bewusst?«

Er überfliegt eine Seite meines Persönlichkeitstests und grinst flüchtig – zu gern wüsste ich den Grund –, bevor er mir erneut direkt in die Augen blickt und fortfährt:

»Meistens sind in Concordia nur etwa zwei bis drei Frauen und mehr als zehn Männer, können Sie damit umgehen? Wenn ja, wie?«

Ähm.

Nach dem stundenlangen Gespräch mit dem Psychologen fühlt mein Gehirn sich leer an. Es ist später Nachmittag, als ich mich zurück in das Zimmer zu den anderen Kandidaten setze, die ähnlich erschöpft wirken. Während ich mich frage, was wohl noch auf mich zukommt, betritt ein freundlich lächelnder Mann den Raum.

»Carmen, sind Sie bereit für das Interview?«

Toll. Ich habe vergessen, dass das wichtigste Interview noch nicht stattgefunden hat. Der Mann stellt sich als Paul vor und führt mich durch dunkle Gänge, bis in ein kleines Büro. Mehrere Personen von ESA und IPEV sitzen um einen Tisch herum. Trotz meiner Aufregung präge ich mir alle möglichen Details ein. Ein Mann mit prächtigen Haaren macht sich Notizen, eng drängen sich die Buchstaben auf dem Papier aneinander. Ein zweiter überfliegt mit gerunzelten Brauen ein Blatt, das meinem Bewerbungsschreiben verdächtig ähnlich sieht. Eine Frau mit gletscherblauer Brille sucht etwas in einem Papierstapel. Sie sieht auf, und ich habe das unangenehme Gefühl, von ihren Augen durchleuchtet zu werden. Vor ihr kann man sich nicht verstellen. Meine Müdigkeit verfliegt, als sich alle vorstellen und dann eine Frage der nächsten folgt.

»Wissen Sie, worauf Sie sich da einlassen? Dass das nicht einfach wird?«

Vermutlich nicht so wirklich.

»Wie stellen Sie sich die Station vor? Glauben Sie, dass dort Pinguine drum herum spielen? Dass Sie jederzeit einen Spaziergang unternehmen können? Dass Sie sich gemütlich allein zurückziehen können werden?« Der Fragende fixiert mich über seine Brillengläser hinweg. »Dass Sie mit zwölf entzückenden Leuten an langen Winterabenden philosophische Gespräche führen werden?«

Ähm, nein.

»Was werden Sie tun, um die Motivation Ihrer Kollegen, an den Experimenten teilzunehmen, aufrechtzuerhalten?«

Und, erneut: »Was für Probleme sehen Sie darin, dass mit Ihnen nur zwei Frauen in der Station sein werden, mit elf Männern rundherum? Welche Lösungsstrategien haben Sie für solche Probleme?«

Meine Antwort setzt sich größtenteils aus meinem Vertrauen in die menschliche Vernunft, meiner eigenen Geduld und der Tatsache, dass mir ein Jahr gar nicht so lange vorkommt, zusammen. Ich merke allerdings mit leichter Verwunderung, dass das zwar meine Interviewer zu überzeugen scheint – abgesehen vielleicht von der Dame mit der eisblauen Brille, die mich erneut durchdringend ansieht –, ich selbst jedoch nicht zufrieden bin mit meinen Worten.

Eine Stunde später bin ich fertig und kann gehen. Die Abenddämmerung liegt über Paris.

In einem vietnamesischen Café eine Pho schlürfend, lasse ich den Tag noch einmal Revue passieren. Ich habe getan, was ich konnte. Die anderen Finalisten waren sympathisch und wirkten intelligent. Im Endeffekt entscheiden dann wohl Sympathie, Persönlichkeit und das Ergebnis der psychologischen Tests. Erschöpft schließe ich die Augen. Eines ist sicher: Die richtigen Kandidaten für solche Missionen auszusuchen ist keine einfache Aufgabe.

Die Geschichte antarktischer Expeditionen ist angefüllt mit dunklen Erzählungen von allen Formen des Wahnsinns. Für die intensiven Überprüfungen von Persönlichkeit und Psyche gibt es also gute Gründe. Man möchte einfallsreiche Menschen, die sich gut mit sich selbst beschäftigen können, die über geeignete Copingstrategien verfügen und nicht viel Input von außen brauchen. Menschen, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Ausdauer besitzen und stabile, eher introvertierte Charaktere sind, aber sozial kompatibel – besonders zu den anderen ausgewählten Crewmitgliedern. Eine hohe Toleranz gegenüber Monotonie und ausbleibenden Erfolgserlebnissen ist hilfreich, ebenso wie ein geringes Bedürfnis nach Bestätigung und Zuneigung durch andere. Auch die Bereitschaft, Kompromisse zu schließen, sollte vorhanden sein – wobei das Ergebnis antarktischer Kompromisse nur selten eine optimale Lösung, sondern eher das geringste Übel darstellt. Personen, deren Charakter weniger ideal für derartige extreme Bedingungen ist, werden möglichst früh aussortiert. So hofft man zumindest. Leider ist es schwer vorhersehbar, wie jemand tatsächlich reagiert, wenn das letzte Flugzeug Richtung Zivilisation verschwunden ist. Aber man bemüht sich zumindest, die potenziell geeignetsten Kandidaten auszusuchen, um die Geschichten der Absurditäten zu begrenzen.

Auf einer argentinischen Station gab es einst einen Arzt, der nach dem Winter an nichts anderes mehr denken konnte, als zurück nach Hause zu fahren. Bereits Tage, bevor das Schiff mit der Ablösung ankam, hatte er die Koffer gepackt und war abreisebereit. Als die nächste Crew eintraf, war allerdings kein neuer Arzt dabei:

»Wir konnten niemanden finden, du musst noch einen Winter bleiben.«

Um seine Abreise (und die aller anderen) zu erzwingen, setzte der Arzt daraufhin kurzerhand die Station in Brand.

Frühere Expeditionen bargen andere Risiken: Der Australier Douglas Mawson und Xavier Mertz, ein Schweizer, waren 1912 auf einer Hundeschlittenfahrt, als Belgrave Ninnis, der dritte Teilnehmer ihrer Expedition, in eine 46 Meter tiefe Gletscherspalte stürzte – mitsamt seinem Schlitten, sechs Hunden und fast dem ganzen Proviant. Keine Spur war mehr von ihm zu finden.

»Mein lieber Xavier, jetzt haben wir ein Problem«, soll Douglas Mawson gesagt haben.

»In der Tat. Bald werden wir wissen, wie Hundefleisch schmeckt«, war Mertz’ Antwort.

500 Kilometer Eis, Schnee und Orkane trennten die beiden Überlebenden von dem Ankerplatz ihres Schiffes, der Aurora. Nachdem nun beinahe ihr gesamter Nahrungsvorrat in der Gletscherspalte verschwunden war, waren sie gezwungen, nach und nach ihre Hunde zu vertilgen. Ihr Rückweg war eine Tortur. Beide Männer litten an Erfrierungen, verloren Haare und Gewicht, bekamen blutigen Durchfall, waren depressiv und entwickelten Hautinfektionen.

»Ich kann die Hunde nicht länger essen«, schrieb Mertz bereits nach kurzer Zeit in sein Tagebuch. Bald war er so geschwächt, dass er keinen Schritt mehr gehen konnte. Mawson sammelte die ihm verbliebenen Kräfte. Er schnallte seinen Freund auf den Schlitten und zog ihn darauf weiter. Nicht lange danach versank der Schweizer in einem Delir.

»Erfrierungen? Ich habe keine Erfrierungen!«, rief er abends im Zelt, als Mawson sich danach erkundigte, und biss sich seinen kleinen Finger ab. Er verfiel in Wutausbrüche, sodass Mawson sich auf seinen Brustkorb setzen musste, damit das Zelt nicht beschädigt wurde. In der Nacht fiel Mertz in ein Koma. Wenige Stunden später starb er.

Es wird vermutet, dass die beiden Entdecker unter einer Vitamin-A-Vergiftung litten. Die Leber der aus Grönland stammenden Hunde, die sie aßen, enthält ausgesprochen viel davon. Genau wissen wir es allerdings nicht. Die Symptome der beiden lassen sich auch durch das lange Ausgesetztsein der extremen Kälte und den psychischen Stress – verursacht durch den Verlust ihres Freundes und weil sie die Hunde, an denen sie sehr hingen, essen mussten – erklären.

Mawson, nach dem Verlust beider Freunde nun alleine, kämpfte sich weiter. Seine Finger waren gefroren und schwarz, die Zähne fielen ihm aus, er war schneeblind. Die Haut seiner Fußsohlen löste sich ab. Dennoch schaffte er es bis in die Nähe des Ankerplatzes seines Schiffes. Doch als er eines Morgens aus seinem Zelt trat, voller Hoffnung, das Schiff an diesem Tage zu erreichen, sah er in der Ferne den Mast der Aurora – in den Ozean hinaussegelnd. Hatte seine Mannschaft die Hoffnung auf seine Rückkehr verloren? War alles umsonst gewesen? Der Australier war noch nicht bereit aufzugeben. Er schleppte sich weiter zum ehemaligen Ankerplatz. Als er in Sichtweite des Lagers kam, hörte er einen gellenden Schrei. Fünf seiner Crewmitglieder waren zurückgeblieben – nicht, weil sie hofften, ihn retten zu können, sondern um im nächsten Sommer nach seiner Leiche zu suchen. Die Aurora war wenige Stunden vor seiner Ankunft abgefahren. Als Mawson plötzlich vor ihnen stand, sandten die Männer Funknachrichten an das Schiff, flehten den Kapitän an zurückzukommen. Doch das Wetter war bereits winterlich, ein Orkan hinderte die Aurora am Umkehren. Die Mannschaft musste einen weiteren Winter an der Küste ausharren. Guter Teamgeist war erforderlich. Mawsons Funker konnte mit der Situation nicht gut umgehen: Wenige Tage nach der Wintersonnenwende verdächtigte er die Crew, sich gegen ihn verschworen zu haben, und sandte im Geheimen über Funk Nachrichten an die Außenwelt:

»Alle hier sind wahnsinnig geworden. Nur Mawson und ich sind noch bei Verstand …«

Mawson hörte eine dieser Nachrichten und hielt es daraufhin für sicherer, die Arbeit des Funkers jemand anderem anzuvertrauen.

Die Methode, die für die Auswahl von Winterpersonal angewandt werden sollte, führt bereits seit den frühesten Expeditionen immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Ernest Shackleton, britischer Südpolabenteurer zu Beginn des 20. Jahrhunderts, interviewte seine potenziellen Crewmitglieder nur wenige Minuten lang. Er stellte ihnen Fragen wie: »Können Sie singen?«, »Haben Sie gute Witze auf Lager?«, »Würden Sie Gold erkennen, wenn Sie welches fänden?«, »Warum tragen Sie eine Brille?« Pluspunkte gab es für unterhaltsame Antworten. Den Meteorologen wählte er aus, da er fand, dass dieser lustig aussah. Shackleton kam so zu einer bunt gemischten Crew. In sein Tagebuch schrieb er:

»Die Männer, die ich auswähle, müssen qualifiziert sein für ihre Arbeit – und für die speziellen polaren Gegebenheiten. Sie müssen fähig sein, für lange Zeit in Harmonie zu leben, ohne Kommunikation nach draußen. Man muss bedenken, dass Leute, deren Sehnsüchte sie auf solch unberührte Pfade der Welt lenken, meistens eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit besitzen. Charakter und Temperament sind ebenso wichtig wie die Kompetenzen … Wissenschaft oder Segelkenntnisse wiegen wenig auf, was für eine Art von Menschen sie sind.«

Nachdem ich Paris wieder verlassen habe, warte ich auf die Entscheidung von der ESA. Im Zuge meiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner bin ich inzwischen von der Gynäkologie in eine Abteilung für Kinderheilkunde gewechselt. Mein Herzschlag beschleunigt sich jedes Mal, wenn ich meine E-Mails abrufe, gefolgt von einem Gefühl der Desillusion, wenn die erhoffte Nachricht nicht eingetroffen ist. Der April zieht ins Land, und ich beäuge das Sprießen der Natur misstrauisch. Ich will Schnee sehen, keine Tulpen! Ich will Hauben tragen und durch Finsternis wandern, nicht auf einer sonnengewärmten Bank picknicken!

Eineinhalb Monate nach meiner Parisreise hat das Warten ein Ende. Meine Hände zittern, als ich die Mail öffne, die mein Eintrittsticket in die Antarktis sein wird.

Liebe Carmen,

ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Sie als ESA-Forschungsärztin für das nächste Winterover in Concordia auserwählt wurden.

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie noch bereit dafür und interessiert daran sind.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Paul L.

Als ich Anfang Juni auf dem Weg zum Europäischen Astronautenzentrum in Köln bin, ist es im Gegensatz zu meinem Aufenthalt in Paris drückend heiß, und ich habe ein Déjà-vu: Vor fast genau fünf Jahren war ich schon einmal im DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, um bei Experimenten für meine Diplomarbeit an der Medizinischen Universität Graz mitzuarbeiten. Ungefähr zu dieser Zeit hörte ich auch zum ersten Mal von Concordia – mein Professor hatte dort einige Experimente laufen und zeigte mir Fotos von bärtigen ESA-Ärzten, die mit vereisten Augenbrauen ihrer Arbeit nachgingen. Ich war sofort fasziniert. Von der Umgebung, von den Experimenten, von der Möglichkeit, für die ESA zu arbeiten. Seit ich in Jugendjahren Robert Falcon Scotts Tagebuch gelesen habe, habe ich davon geträumt, die Antarktis mit eigenen Augen zu sehen. Diese letzte Wildnis, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ein Kontinent, dem meine Fantasie irgendwie nicht gerecht werden konnte. Ein ganzes Jahr dort verbringen? Das klang damals nach einem unerfüllbaren Traum.

»Es gibt immer viele Bewerber«, sagte mein Professor, »aber du hast sicher Chancen, wenn du es versuchst.«

Fünf Jahre später stehe ich also erneut vor dem Europäischen Astronautenzentrum. Hier werde ich zum ersten Mal auf die Supervisoren der Experimente, die ich in der Antarktis durchführen werde, treffen. Verantwortliche von IPEV und ESA werden ebenfalls anwesend sein.

Zaghaft öffne ich die Tür des Konferenzraumes. Drinnen befindet sich nur eine Person, mit den Fingern einer Hand auf die Tischplatte trommelnd: Peppe, mein direkter Ansprechpartner bei der ESA. Seinen Namen habe ich mir auf Anhieb gemerkt. Ich gehe ein paar Schritte auf ihn zu, er blickt auf und lächelt. Bei einer Tasse Kaffee erklärt er mir mit einem flüchtigen Grinsen, dass sie sehr zufrieden waren mit den Resultaten meiner psychologischen Tests:

»Anscheinend wurdest du dafür geboren, in die Antarktis zu gehen.«

Ich grinse zurück und versuche, dabei nicht allzu selbstzufrieden auszusehen. Weiß Peppe, dass ich im Rorschachtest Pinguine gesehen habe? Unser Gespräch endet, als die Tür sich erneut öffnet und der Reihe nach ungefähr zehn Personen den Raum betreten. Die Forscher, die die Experimente, die ich in der Antarktis ausführen werde, erdacht und designt haben. Sie sind aus Köln, Stuttgart, Brüssel, München, St. Etienne und Brest angereist und bringen eine ausgelassene Stimmung mit, ebenso neugierig auf mich wie ich auf sie.

In den kommenden Stunden erklärt mir jeder von ihnen sein Projekt. Eine Präsentation folgt der nächsten, und in der Hitze des Raums bleiben nicht allzu viele Details hängen. Am Ende bin ich glücklich, mir gemerkt zu haben, dass ich lernen werde, wie man ein Sojus-Raumschiff fliegt, dass ich viel Blut abnehmen werde und dass unkontaminierte Stuhlproben äußerst kompliziert zu sammeln sind.

Im Sommer werde ich quer durch Europa reisen, um von jedem der Teams geschult zu werden. Die Trainings dauern zwischen drei und fünf Tagen, jedes Detail muss danach sitzen. Erst im September werde ich meine zukünftige Antarktis-Crew kennenlernen, bei dem sogenannten Pre-Departure-Meeting im französischen Brest. Zwei Wochen werden wir miteinander verbringen und während dieser Zeit hoffentlich zu einem Team zusammenwachsen. Meine Neugierde auf die Menschen, mit denen ich mich ein Jahr lang einsperren lasse, steigt mit den kommenden Wochen. Bisher weiß ich nur wenig: Wir werden 13 sein, davon fünf Franzosen und sieben Italiener, und neben mir nur eine andere Frau. Für alle weiteren Informationen muss ich das Treffen im September abwarten. Meine Crew wird als die »DC14-Crew« bezeichnet, wobei DC als Abkürzung für Dome C steht und es das 14. Winterover, also die 14. Überwinterung in Concordia ist. Entsprechend wird jemand, der einen Winter in Concordia verbringt, Winteroverer oder Hivernant genannt.

An meinen zwölf Crewkollegen werde ich die ESA-Experimente durchführen. Sie sind die Versuchskaninchen, nehmen aber freiwillig daran teil und können jederzeit aussteigen. Um das Team das ganze Jahr über motiviert zu halten, ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Noch ahne ich nicht, wie schwierig diese Aufgabe sein wird. An einigen Experimenten nehme ich auch selbst teil. So kompliziert kann es schließlich nicht sein, mir selbst Blut abzunehmen.

Der folgende Sommer wird eine interessante Zeit. Das erste Training findet Anfang Juli wiederum im DLR statt. Köln kenne ich inzwischen ziemlich gut. Die Stadt empfängt mich verlässlich mit Hitze am Tag, auf die ebenso zuverlässig der Regen am Abend folgt. Das Team im DLR ist freundlich, ich bekomme einen Crashkurs in Höhenmedizin und physiologischer Anpassung an extreme Umgebungen. Dieses Experiment, EFIA (Edema Formation in Antarctica) genannt, wird bereits an unserem ersten Tag auf Dome C starten und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Anpassung an die Höhe. Untersucht werden die Effekte des damit verbundenen Sauerstoffmangels und der Isolation auf die Blut-Hirn-Schranke, das Herz-Lunge-Kreislauf-System und die Verteilung von Flüssigkeiten im Körper.

Concordia liegt auf 3 233 Metern über Meereshöhe. Nachdem die Atmosphäre an den Polen dünner ist, entspricht das ungefähr 3 800 Metern in europäischen Breiten. Auf Dome C haben wir dadurch einen niedrigeren Luftdruck und ein Drittel weniger Sauerstoffgehalt in der Luft als auf Meereshöhe. Für eine Station auf dem Mars oder dem Mond hätte eine derartige Atmosphäre Vorteile: Die Struktur müsste weniger massiv sein, die Feuergefahr wäre geringer, und es wäre einfacher, die Station zu verlassen. In Raumanzügen herrscht ein geringerer Umgebungsdruck (die der Astronauten auf der Internationalen Raumstation haben etwa 30 kPa). Da die Raumstation selbst eine Atmosphäre mit erdähnlichem Druck (101 kPa) hat, müssen die Astronauten ein mehrstündiges Dekompressionsprotokoll über sich ergehen lassen, bevor sie die Station verlassen können. Das Protokoll der NASA nimmt derzeit etwa vier Stunden in Anspruch. Während der Druck im Raumanzug stetig verringert wird, atmen die Astronauten reinen Sauerstoff ein, um den Stickstoff aus ihrem Blut und Gewebe zu verdrängen. Würde ein Astronaut sich in wenigen Minuten einen Raumanzug anziehen und kurz darauf aus der Luftschleuse treten, würde der Stickstoff durch die rasche Verringerung des Umgebungsdrucks Gasbläschen bilden. Diese Bläschen können sich ausdehnen und das Gewebe schädigen oder Blutgefäße blockieren. Ähnliches erlebt ein Taucher, der zu rasch aufsteigt und derselben Druckveränderung ausgesetzt ist. Die Symptome reichen von Gelenksschmerzen, Schwindel und Krämpfen bis schlimmstenfalls hin zu Kreislaufstillstand oder schlaganfallartigen Beschwerden.

Um das Verlassen zukünftiger Habitate auf dem Mond oder dem Mars zu vereinfachen, ist für diese ein stark reduzierter Umgebungsdruck in Kombination mit einer milden Sauerstoffarmut geplant. Zusätzlich hätte man damit den Vorteil, weniger Sauerstoff produzieren zu müssen.

Mit wie wenig Sauerstoff kann der menschliche Körper also langfristig auskommen? Es existieren zwar bereits diverse Kurzzeitstudien mit Bergsteigern oder mit Einheimischen in den Anden oder im Himalaja, die seit Generationen auf großer Höhe leben, aber beinahe keine mit Leuten, die aus Meereshöhe heraus plötzlich ein Jahr lang in extremen Höhenverhältnissen leben. Zu Beginn werde ich die akute Anpassung an die Höhe untersuchen, dann die chronische und schließlich, in den letzten drei Monaten, die Stabilität der Anpassung.

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, werde ich Blutproben abnehmen, anfangs in kurzen Abständen, dann einmal pro Monat, und sie analysieren, was in erster Linie Arbeit mit diversen Pipetten bedeutet. Neben den Blutproben müssen alle Crewmitglieder regelmäßig einen ganzen Tag und eine Nacht lang ihren Urin in großen Behältern sammeln. In der Früh und am Abend werden sie diverse Parameter wie Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur der Füße und Hände und die Sauerstoffsättigung messen. Ich werde meine Kollegen auf Ödeme – Flüssigkeitsansammlungen in Geweben – untersuchen und den Kohlenmonoxidgehalt in ihrer Atemluft bestimmen. Darüber hinaus gibt es Fragebögen zu persönlichem Befinden auszufüllen.

Im Nebengebäude der Forscher am DLR befindet sich ein neues Forschungscenter, das Envihab. Uli, einer der Ärzte, führt mich durch den futuristischen Bau. Er ist halb unterirdisch gelegen, hat riesige Dachfenster, die verdunkelt werden können, um verschiedene Tag-Nacht-Zyklen zu simulieren; Räume, die man nach Bedarf zerlegen und anders wieder zusammenbauen kann; ein Psychologielabor, in dem Probanden gezielt psychischem Stress ausgesetzt werden; oder auch Zimmer, in denen man Bedingungen wie auf 4 000 Meter Meereshöhe simulieren kann.

»So, wie ihr es haben werdet! Na ja, fast. Hier kann man natürlich jederzeit aussteigen. Ihr könnt das nicht. Haha.«

Außerdem gibt es abgeschottete Bereiche, in denen die Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Astronauten während und nach Weltallaufenthalten überwacht wird. Ein weiterer Raum beherbergt eine Kurzarmzentrifuge, mit der man Probanden im Kreis rotieren lässt und somit die Effekte erhöhter Schwerkraft messen kann. Weiter den Gang entlang befindet sich ein Labor, in dem die Auswirkungen von Schlaf, dessen Mangel und die Konsequenzen von Schichtarbeit erforscht werden.

Mein Rückzug aus der Zivilisation bedarf einiger Organisation. Ich muss meine Mietwohnung kündigen, meine restlichen Besitztümer irgendwo unterbringen. Glücklicherweise werde ich die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin knapp vor meiner Abreise beenden können: Die letzten beiden Stationen, HNO und Dermatologie, schließe ich im September ab. Meine angesammelten Überstunden teile ich so ein, dass ich direkt nach dem allerletzten Nachtdienst zum Flughafen fahre, um zu den Vorbereitungswochen der Polarinstitute in Brest zu reisen.

Das zweite Training findet in einem stürmischen München statt. Die Forschungsgruppe des sogenannten CHOICE-Experiments ist in einem riesigen Krankenhaus untergebracht. Ich brauche einige Zeit, bis ich mich in dem Labyrinth der unzähligen Gänge orientiert habe. Ich finde die Forscher schließlich im obersten Stockwerk. Im Büro steht die gleiche Kaffeemaschine, die ich zu Hause hatte – allerdings ist nur wenig Zeit, um sich mit den Details guter Kaffeezubereitung zu beschäftigen. Stattdessen starten wir gleich in einen weiteren Intensivkurs. Das CHOICE-Experiment ist auf das Immunsystem fokussiert. Unser Immunsystem hält durch permanente Herausforderungen von Umwelteinflüssen seine Funktion aufrecht. Wie reagiert es auf eine beinahe sterile Umgebung wie Concordia? In der »normalen« Welt lauern überall Erreger, Antigene oder Toxine. Nicht so in der Antarktis. In der Eiswüste überleben keine Viren, Bakterien oder Pilze, die uns Menschen gefährlich werden könnten. Für die neun Wintermonate sind wir außerdem immer dieselben 13 Leute. Alles, was wir an krankheitserregenden Dingen mitbringen, ist nach einigen Wochen bereits dreimal im Kreis gegangen und sämtlichen unserer Immunzellen bekannt. Somit haben unsere Immunsysteme keine neuen Inputs. Sie haben nicht viel zu tun. Die Zellen stehen darüber hinaus unter Stress, sowohl aufgrund der emotionalen Belastungssituation als auch durch die sauerstoffarme Umgebung. Wiederum ist dies eine ähnliche Situation wie auf einem Langzeitweltraumflug oder in einer Station auf einem anderen Planeten. Das Immunsystem ist ein bisschen wie ein Muskel: Es wird stärker, je mehr wir es einsetzen. Ein Muskel, der nicht zum Einsatz kommt, bildet sich zurück.

Das Münchner Forschungsteam will also herausfinden: Was tut das Immunsystem, wenn es so lange nichts zu tun hat? Auf der Suche nach einer Antwort wird es meine Aufgabe sein, wieder monatliche Blutproben und Urinsammlungen abzunehmen. Dazu gibt es ein umfangreiches weiteres Programm: Für Speichelproben müssen wir auf kaugummiartigen Platten herumbeißen, Haarproben entnehme ich dicht hinter den Ohren, Stresshormone interessieren mich ebenso wie der Vitaminstatus oder der Stickstoffgehalt im Blut. Und natürlich wieder viele Fragebögen zur emotionalen Befindlichkeit.

Erneut übe ich mich im Pipettieren. Einige der Blutproben werde ich direkt vor Ort analysieren. Dafür steht in Concordia unter anderem ein Flowzytometer zur Verfügung, mit dem sich Blutzellen gut erkennen lassen. In dem Gerät passieren die Zellen Laserstrahlen, das dabei entstehende Streulicht wird analysiert. Abhängig von der Größe, Granularität und Struktur der Zellen können diese sortiert und gezählt werden.

Am Abend treffen wir uns in einem Münchner Biergarten und genießen gemeinsam die letzten Sonnenstrahlen. Jetzt höre ich erstmals Geschichten aus Concordia – Claudia, meine Supervisorin, besuchte die Station im letzten antarktischen Sommer, um einige Experimente zu starten. Die meisten Projekte laufen über mehrere Jahre, da pro Winterover nur wenige Probanden vorhanden sind. Drei der Experimente, die ich durchführen werde, sind dieses Jahr neu hinzugekommen. Das aus München findet, mit kleinen Änderungen, bereits das dritte Jahr statt. Die Forscherin hat einige Geschichten zu berichten, allerdings habe ich das Gefühl, eine zensierte Version vorgesetzt zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt hätte sie mir aber erzählen können, was sie wollte. Dank meiner Begeisterung für alles, was die Menschheit dem Mars näher bringt, und meinem romantischen Bild der Antarktis – angefüllt mit tragischen Erzählungen heroischer Erforschungen – würde mich nichts davon abbringen können, den Schritt zu wagen. Niemals würde ich daran zweifeln, dass es eine gute Idee ist, einen Winter in der antarktischen Finsternis zu verbringen.

Training Nummer drei führt mich in das Herz Frankreichs. St. Etienne ist eine kleine Stadt in der Nähe von Lyon, verschlafen und ebenso regnerisch, wie ich es inzwischen gewohnt bin. Ich sehe es als Abhärtung für antarktisches Wetter. Eine Illusion, die ich schon bald verlieren werde. Das Training in St. Etienne verläuft ungewöhnlich. Während der Treffpunkt in München Punkt 7:30 Uhr war – meine innere Uhr protestierte –, trafen wir uns in Köln »so um acht Uhr dreißig« und schließlich, in St. Etienne, »so ungefähr zwischen zehn und elf Uhr, wenn du möchtest«, und als ich tatsächlich gegen zehn Uhr vor der Tür stehe, ist man positiv überrascht, dass ich überhaupt da bin. Wir beginnen direkt mit einem zweiten Frühstück. Nebenbei wird in einer Mischung aus Französisch und Englisch über das Wetter und wieder über das Immunsystem geredet.

Abends trifft sich die Forscherrunde zu einer Tour durch die verschiedensten gemütlichen Lokale von St. Etienne. Wir probieren uns durch die Steak-, Muscheln-, Wein- und Dessertkarten und stoßen auf die Antarktis an. Passenderweise spielt bei diesem Experiment, ICELAND genannt, Ernährung eine große Rolle. Unsere Immunsysteme sind schließlich auch durch alles, was wir essen oder trinken, konstanten Herausforderungen ausgesetzt. Bei ICELAND wird der Fokus auf das Mikrobiom im Darm gelegt, also die unzähligen Bakterien, die uns bei der Verdauung behilflich sind. In der Antarktis gibt es frische Nahrungsmittel nur während der Sommermonate, und selbst dann spärlich. Im Winter ist die Nahrung weitgehend steril und monoton: aufbereitet, eingefroren und konserviert. Durch das Essen werden also wenig bis gar keine Herausforderungen an Mikrobiom oder Immunsystem gestellt. Mit dem Experiment will das Forscherteam beobachten, wie sich sowohl Immunzellen als auch Darmbakterien mit der Zeit verändern – innerhalb einzelner Personen, aber auch im Vergleich der Crewmitglieder untereinander. Bestehen Zusammenhänge zwischen Ernährung, Immunsystem, Darmbakterien und auftretenden Erkrankungen?

Concordia bietet noch dazu einen idealen Ort, um Wechselwirkungen zwischen unserem Immunsystem und Bakterien zu testen. Ist das Immunsystem nur wenig Herausforderungen ausgesetzt, etwa durch übertrieben saubere Lebensbedingungen (beispielsweise in der Kindheit), könnte das eine Rolle für gehäuftes Auftreten von Autoimmunerkrankungen und Allergien im Alltag spielen. Concordia bietet eine extreme Variante solcher Konditionen, ein ideales Labor für das Austesten der Theorie. Auch der Einfluss von körperlichem und psychischem Stress während einer derartigen Isolationsphase interessiert die Forscher.

Für ICELAND werde ich wieder Blut, Speichel und Stuhlproben meiner Kollegen sammeln. Im Einklang damit wird unser Koch genaue Aufzeichnungen über unseren Speiseplan führen, darüber hinaus geben Fragebögen Aufschluss über persönliche Stimmung, Arbeitsbelastung und Stress.

Die Stuhlproben werden bei meinen Kollegen von Monat zu Monat an Popularität verlieren. Die Plastikröhrchen – inklusive Löffel – kommen mit einer Kiste voller Papierstreifen an. Die Streifen werden quer über der Klomuschel befestigt, dann wird gezielt, um das Ergebnis möglichst auf dem Papierstreifen zu positionieren.

»Es ist ein bisschen kompliziert. Je nach Menge kann es passieren, dass die ganze Ladung mitsamt dem Papier in die Toilette plumpst. Dann muss der Vorgang wiederholt werden, denn alles ist mit Toilettenwasser kontaminiert! Man gewöhnt sich aber daran. Schließlich müssen die Astronauten auf der ISS auch gut zielen können.«

Strahlend erklärt mir meine Supervisorin den Prozess, während sie mir einen der besagten Papierstreifen unter die Nase hält. Ich nicke höflich. Es ist schwer vorstellbar, dass ich das meinen Kollegen als Astronautenerfahrung verkaufen können werde, aber einen Versuch ist es zumindest wert.

Um die Ergebnisse der Analysen richtig einschätzen zu können, brauchen die Forscher von jedem Teilnehmer Normalwerte. Zu diesem Zweck wird die erste Runde dieser drei Experimente bereits während des Treffens im September stattfinden. Eine letzte Probenrunde wird ein halbes Jahr nach unserer Rückkehr nach Europa abgenommen, um herauszufinden, ob unsere Werte sich dann wieder normalisiert haben.

Meine geplante Expedition ruft gleichermaßen Verwunderung und Belustigung bei meinen Krankenhauskollegen hervor. Wenigstens scheinen die Gesprächsthemen während langer Nachtdienste für den Rest des Jahres gesichert.

»Wo ist denn die Frau Doktor Südpol? Ich brauche eine Ärztin mit einem kühlen Kopf!«, ruft mein Chef durch die Gänge, nicht ohne dabei fröhlich zu kichern. »In die Antarktis geht sie«, teilt er einer Patientin mit, die erfolglos versucht hatte, sich unauffällig an uns vorbeizuschleichen, und ihn nun entgeistert anblickt, »aber das Wetter dort ist auch nicht besser als in Wien.«

Auf die Einführung zu dem vierten Experiment – SIMSKILL – habe ich mich besonders gefreut: Im August lerne ich in der Universität Stuttgart, im Institut für Rocket Science, wie man eine Sojus-Kapsel fliegt. Die Sojus ist das russische Raumschiff, das derzeit Astronauten von der Erde zur ISS (der Internationalen Raumstation) bringt. Das Ziel ist, zu testen, wie sich motorische und kognitive Fähigkeiten im Zuge der Isolation verändern. Zur Demonstration meiner Lernfähigkeit habe ich diesmal sowohl einen Schirm als auch eine wasserdichte Jacke mit. Es regnet nicht.

Auch das SIMSKILL-Experiment hat einen direkten Bezug zur Raumfahrt: Wenn Astronauten monatelang Richtung Mars fliegen, also ähnlichen Verhältnissen ausgesetzt sind wie wir in der Antarktis (Isolation, Eingesperrtsein, extreme Umwelt), sind sie dann am Ziel der Reise noch in der Lage, das Raumschiff auf dem Planeten zu landen? Wie entwickeln sich motorische und kognitive Kompetenzen während der Isolation? Wie oft müssten sie die Manöver trainieren, um sie perfekt zu beherrschen? Um das herauszufinden, werden meine Kollegen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen trainieren monatlich, die anderen alle drei Monate in einem Simulator der Sojus-Kapsel. Der Simulator ist ein kleiner Raum mit Rennfahrersitz, zwei Joysticks und drei Monitoren, mit verschiedensten einstellbaren Szenarien, alle mit dem Ziel, an der ISS anzudocken. Ich kann die Flüge meiner Kollegen mit einem speziellen Programm auswerten und den Verlauf ihrer Fähigkeiten beobachten.

Wiederum läuft bei diesem Training alles ein bisschen anders ab als bei den vorangegangenen. Meine Supervisorin Nathalie hat bereits einen Winter in der Antarktis verbracht – in Halley VI, einer britischen Station – und mehrere Sommer in anderen Stationen, darunter auch Concordia. Sie weiß entsprechend gut Bescheid über die Schwierigkeiten und Besonderheiten des Kontinentes. Der einleitende Vortrag ist eher eine Diskussion und sowohl eine Anleitung zum Experiment als auch eine Einführung in die Psychologie antarktischer Überwinterer. Von ihr bekomme ich auch die ersten unzensierten Geschichten zu hören.

Schließlich, nachdem mein Wissen um sämtliche Feinheiten des Andockmanövers, die Besonderheiten der jeweiligen Andock-Ports der ISS und alle Details der Monitore und Joysticks in der Sojus erweitert wurde, darf ich in den Simulator. Hier können verschiedenste Szenarien eingestellt werden: Das Ziel ist immer, an der ISS anzudocken, und zwar manuell. Üblicherweise müssen Astronauten mit der Sojus nicht selbst andocken, der Prozess ist automatisiert. Fällt das Instrument aber aus, müssten sie das Manöver manuell über Monitore und ein Periskop durchführen. Fallen auch die Monitore aus, ist die Sicht durch das Periskop die einzige Hilfe. Beide Szenarien werden geübt. Um das Ganze noch ein wenig schwieriger zu gestalten, dreht sich die ISS ab und zu unkontrolliert um verschiedene Achsen, oder man startet kurz vor einem Crash in die Solarpanele der Station.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Das Pre-Departure-Meeting in Brest rückt immer näher und damit auch das erste Treffen mit meiner Crew. Ende August bringe ich den Großteil meines Gepäcks auf den Weg. 120 Kilogramm darf ich in die Antarktis verschicken, aufgeteilt auf drei Alukisten. Per Post gehen die Kisten ebenfalls nach Brest, werden dort auf ein Containerschiff geladen und nach Australien verschifft. Von dort gehen sie an Bord eines Eisbrechers an die Küste der Antarktis, von wo sie abschließend auf von Traktoren gezogenen Schlitten Concordia erreichen.

Was packt man also alles ein für ein Jahr in der Isolation? Viel Essen. Typisch österreichische Kekse und Schokolade. Speck und harte Würstel, alles zur Freude der anderen Crewmitglieder, wie sich herausstellen wird. Guten Tee. Viel zu viele Socken. Aber auch sinnvolle Dinge, die verhindern sollen, dass mir langweilig werden könnte: deutsche und englische Bücher, Lehrbücher für Italienisch und Französisch. Ein Stagepiano, Klaviernoten. Zeichenblöcke, Notizbücher. Ein paar Hubble-Teleskop-Poster von Sternennebeln, um mein Labor zu dekorieren. Eine Tageslichtlampe. Eine zweite Brille. Als ich fertig bin, sind die Kisten fast voll. Ein Hauch Unsicherheit bleibt. Was, wenn etwas ausgeht? Habe ich ausreichend Zahnpasta (nein), Tampons (viel zu viele), Hautcremes (genau richtig), Vitamin-D-Tabletten (nicht genug für alle, die ihre vergessen werden) eingepackt?

Gerne hätte ich auch diverse Pflanzensamen (Basilikum! Oregano! Blumen!) und Erde dafür mitgenommen, aber schnell stellt sich heraus, dass man aufgrund des Antarktis-Vertrags nichts Lebendiges ins Land bringen darf. Es könnte die unberührte Umgebung kontaminieren – verboten sind Tiere, Pflanzen, Erde und Samen (Ausnahmen bilden Pflanzen zu Forschungszwecken). Das einzige fremde Lebewesen, das die Antarktis betreten darf, ist Homo sapiens. Möglichst in seiner erwachsenen Form. Die meisten Stationen haben eine Keine-Kinder-Regel. Einige Stationen beherbergten bis in die Neunzigerjahre Schlittenhunde, mehr aus nostalgischen Gründen und zur Gesellschaft, nehme ich an. Die letzten von ihnen mussten vor etwa 30 Jahren den Kontinent verlassen.

Der Antarktis-Vertrag wurde 1959 von zwölf Nationen unterschrieben, um eine friedvolle Kooperation auf dem Eis zu sichern. Er ist das Rechtssystem des Kontinents, inzwischen von 51 Nationen anerkannt. Sieben Länder stellten vor Inkrafttreten des Vertrags Gebietsansprüche in der Antarktis, alle in Form von Tortenstücken. Teilweise überlappen sich diese Gebiete, das Land südlich von Südamerika etwa wird nicht nur von Großbritannien, sondern auch von Argentinien und Chile beansprucht. 4/5 des Kontinents sind so »aufgeteilt« (einen Teil im Westen, schwer erreichbar, weil südlich des Pazifiks, wollte niemand). Sämtliche Gebietsansprüche sind für die Dauer des Antarktis-Vertrags ruhend gestellt, zurückgenommen wurden sie aber nie. Neue Ansprüche dürfen nicht gestellt werden. Die USA, die für die Tortenaufteilung zu spät kamen, setzten stattdessen ihre Station Amundsen-Scott direkt auf den Südpol, ins Herz sämtlicher Kuchenstücke. Unter den Nationen, die den Vertrag unterschrieben, dürfen bei Abstimmungen nur jene wählen, die am Kontinent auch wesentliche wissenschaftliche Forschungen betreiben. Kleinere Länder, die sich keine Station leisten können, gehen also leer aus.

Im Vertrag ist eine friedvolle Nutzung des Kontinents mit freier internationaler Zusammenarbeit festgelegt, des Weiteren ein Verbot militärischer Aktivitäten, Nuklearexplosionen oder Einfuhr radioaktiven Mülls. Mit dem Madrider Protokoll wurden zusätzlich Bedingungen für den Umweltschutz und gegen die Ausbeutung von Bodenschätzen gestellt. Während der Antarktis-Vertrag auf unbegrenzte Zeit läuft, ist das Madrider Protokoll bis 2048 in Kraft, sollte bis dahin nicht einstimmig für dessen Beendigung gestimmt werden. Aber selbst nach 2048 ist das Protokoll nur durch Zustimmung aller Vertragsländer abänderbar.

Einige Nationen haben Wege gefunden, um stärkere Gebietsansprüche stellen zu können. Argentinien flog 1978 eine schwangere Frau in seine Esperanza-Station, die kurz darauf den ersten Antarktikaner gebar. Chile fühlte sich herausgefordert und tat es den Argentiniern gleich. Bis heute wurden mindestens elf Kinder auf dem Kontinent geboren. Chile ging noch einen Schritt weiter, baute Kindergärten, Schulen und Banken und platzierte ganze Familien in seinen Stationen. Das sind allerdings Ausnahmen, die meisten Stationen sind tatsächlich ausschließlich der Forschung gewidmet.

Ich werde immer neugieriger auf das erste Treffen mit meinen zukünftigen Crewmitgliedern. Es ist Anfang September, und in wenigen Tagen ist es so weit. Zunächst aber habe ich ein letztes Training vor mir: Ich reise zum Mont Blanc, um eine einwöchige Bergrettungsausbildung zu absolvieren. Am Samstag davor habe ich meinen allerletzten Turnusnachtdienst im Krankenhaus auf der dermatologischen Station. Mittendrin fällt mir ein, dass meine Bergschuhe noch bei meinen Eltern in Klagenfurt weilen. Und der Flug nach Chamonix geht am Sonntagnachmittag … Zwischen einer Psoriasis-Diagnose und einem Zeckenbiss denke ich fieberhaft über die Schuhgrößen meiner in Wien weilenden Freunde nach und verschicke schließlich eine Nachricht an die infrage kommende Freundin: Kann ich morgen früh deine Bergschuhe für eine Woche ausborgen? Die Antwort kommt sofort: Natürlich. Und bleib auch gleich zum Frühstück!

Vom Nachtdienst übers Frühstück mit Freunden schnell nach Hause, Rucksack packen, und dann ab zum Flughafen. Mein erster Flug hat Verspätung, wieder einmal regnet es in Strömen. Meine Schritte hallen in den leeren Sälen des Münchner Flughafens wider, als ich lossprinte, um meinen Anschlussflug nach Genf zu erwischen. Unelegant zu einem Halt am Gate schlitternd, bringe ich gerade noch die Worte »Bin ich zu spät?« heraus. Die Dame am Gate lächelt und schweigt erwartungsvoll. Die Frage war in der Tat nicht sehr präzise gestellt.

»Für den Flug nach Genf?«

»Nein, nein, der hat eine Stunde Verspätung!«

Tief ausatmend lasse ich mich auf den nächstgelegenen Sitzplatz fallen. Es fühlt sich an, als hätte ich die vergangenen Monate hauptsächlich damit verbracht, durch Flughäfen und über Bahnhöfe zu laufen, meistens gerade aus einem Nachtdienst kommend. Concordia wird eine Erholung von alldem bedeuten. Schallend lache ich über diesen Gedanken. Der Mann neben mir, dem ich schon ob meines hektischen Auftritts sichtbar suspekt bin, wirft mir einen Blick zu und bringt so viel Abstand wie möglich zwischen uns.

Kurz nach meiner Ankunft in Genf erhalte ich eine SMS: Ivan, einer der Trainer, der in Chamonix auf mich wartet, teilt mir mit, dass im Tal Eisregen herrscht. Er habe deshalb seinen Plan geändert und wolle doch nicht gleich heute auf den Mont Blanc klettern.

»Stattdessen könnten wir Pizza essen gehen?«

Ein Blick auf den Busfahrplan sagt mir, dass ich gegen 21 Uhr in Chamonix eintreffen werde.

»Ja, vielleicht steigen wir wirklich besser erst morgen auf den Berg …«

Der nächste Tag bricht strahlend an, ein eisiger Morgenwind weht. Wenige Wolken sind über uns, und ich fröstele, als wir den Aufstieg zur Hütte beginnen. Innerhalb kürzester Zeit steigt Nebel auf und versperrt uns den Blick ins Tal. Auf dem tief verschneiten Weg bin ich froh über die ausgeborgten Bergschuhe. Ivan singt vor sich hin und beteuert mir immer wieder, dass dies ein wunderbares Training für die Antarktis sei.

»Für dich ist das genau richtig!«

Ich hätte ihm gerne geantwortet, habe aber nicht genug Luft dafür. Vielleicht sollte ich vor der Antarktis-Reise doch noch etwas für meine Kondition tun.

Pünktlich zum Mittagessen treffen wir in der Refugium-Hütte ein. Drinnen ist es nicht viel wärmer als draußen, aber der freundliche Patron setzt mir eine riesige Schale Tee vor die Nase und weist uns den Weg zum »Konferenzraum« im Keller. Nackte Steinwände machen ihn noch ein bisschen kälter als das übrige Haus. Auf ein paar Biertischen und -bänken verteilt sitzen die anderen sechs zu trainierenden Mediziner und einige Vortragende. Ich winke Paul zu. Er ist ein Notfallarzt von IPEV, der bereits bei meinem Bewerbungsgespräch in Paris anwesend war.

IPEV, das französische Polarinstitut, hat mehrere Forschungsstationen auf der Südhalbkugel: jeweils eine auf jeder von IPEVs subantarktischen Inseln (Kerguelen, Amsterdam, Crozet), eine Station in der Terre Adélie an der antarktischen Küste (Dumont d’Urville) und, gemeinsam mit dem italienischen Polarinstitut (PNRA), Concordia in der Mitte des Antarktischen Hochplateaus. Jede dieser Stationen, wie auch die Marie Dufresne, das Schiff, das die Inseln anfährt, wird von IPEV