Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Kulturstudien - Culturel Studies

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Marilyn Manson erzählt in seiner Autobiografie offenherzig und schonungslos seine Metamorphose vom gottesfürchtigen Schuljungen zu einem der meistgefürchteten und umstrittensten Idole der Popwelt. Ein Großvater, der Frauenkleidung trägt; ein Nachbar, der in sexuellen Missbrauch verstrickt ist; ein Gesundbeter, der seinen Klienten eine Gehirnwäsche verpasst; ein Lehrer, der in Rocksongs nach satanischen Botschaften sucht - sind nur einige der vielen merkwürdigen Charaktere, die Mansons bizarre Kindheit prägten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 582

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Marilyn Manson

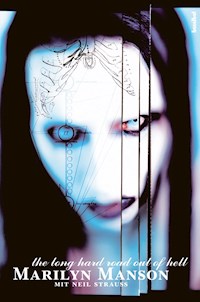

The Long Hard Road Out Of Hell

Aus dem Amerikanischen von Christoph Gurk

www.hannibal-verlag.de

Impressum

Um Unschuldige zu schützen, sind in diesem Buch zahlreiche Namen und Eigenschaften bestimmter Personen geändert worden. Manche Figuren setzen sich aus Eigenschaften unterschiedlicher Personen zusammen.

Für Barb und Hugh Warner

Möge Gott ihnen vergeben, mich zur Welt gebracht zu haben.

Titel der Originalausgabe:Marilyn Manson – The Long Hard Road Out Of Hell

© 1998 Marilyn Manson und Neil Strauss. published 1998 byHarper Collins Publishers, New York

11. Auflage 2012

© 2012 der deutschen Ausgabe: KOCH International GmbH/Hannibal, A-6604 Höfen

Lektorat: Albert Koch, Titelfoto und Fotos Innenteil: Mit freundlicher Genehmigung von Harper Collins Publishers, Ebook: buchsatz.com

ISBN978-3-85445-412-0

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-407-6

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne eine schriftliche Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Widmung

Aber irgendwann,in einer stärkeren Zeit, als diese morsche, selbstzweiflerische Gegenwart ist, muss er uns doch kommen, der erlösende Mensch der großen Liebe und Verachtung, der schöpferische Geist, den seine drängende Kraft aus allem Abseits und Jenseits immer wieder wegtreibt, dessen Einsamkeit vom Volke missverstanden wird, wie als ob sie eine Flucht vor der Wirklichkeit sei – während sie nur Versenkung, Vergrabung, Vertiefung in die Wirklichkeit ist, damit er einst aus ihr, wenn er wieder ans Licht kommt, die Erlösung dieser Wirklichkeit heimbringe: ihre Erlösung vor dem Fluche, den das bisherige Ideal auf sie gelegt hat. Dieser Mensch der Zukunft, der uns ebenso vom bisherigen Ideal erlösen wird als von dem, was aus ihm wachsen musste. Vom großen Ekel, vom Willen zum Nichts, vom Nihilismus, dieser Glockenschlag des Mittags und der großen Entscheidung, der den Willen wieder freimacht, der der Erde ihr Ziel und dem Menschen seine Hoffnung zurückgibt, dieser Antichrist und Antinihilist, dieser Besieger Gottes und des Nichts – er muss einst kommen.

Friedrich Nietzsche, »Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift«

Inhalt

Update: Das Zeitalter der Groteske

Vorwort: Holy Wood – Ich bin der Dorn im Auge Amerikas

1.: Der Mann, den ihr fürchtet

2.: Wer sich hier auf Rockmusik einlässt, wird an die Luft gesetzt

3.: Teenie-Stümper

4.: Der Weg zur Hölle ist mit guten Ablehnungsbriefen gepflastert

5.: Ich bin mit zu wenig Stinkefingern auf die Welt gekommen

6.: Spooky Kids

7.: Dreckiger Rockstar

8.: An alle, die noch leben

Bildstrecke

9.: Die Regeln

10.: Für nichts und wieder nichts

11.: »We’re Off To See The Wizard …«

12.: Missbrauch, Teil eins und zwei

13.: Häppchen für die Fans: Meat And Greet

14.: Der reflektierende Gott [Träume]

15.: Antichrist Superstar 109

16.: Fünfzig Millionen kreischende Christen können sich nicht irren

Danksagungen

Fotonachweise

Zitatnachweise

Diskografie

Das könnte Sie interessieren

Update: Das Zeitalter der Groteske

von Maik Koltermann

Es war nur ein kurzer Gastauftritt in einer Dokumentation. Aber er änderte die Art, wie Marilyn Manson wahrgenommen wird, mehr als es eine millionenschwere Marketing-Kampagne hätte tun können. Das kurze Interview inBowling For Columbine, Michael Moores preisgekröntem und immens erfolgreichem Film über den Amoklauf an der Schule in Littleton, Colorado, zeigte Manson als besonnenen Mann, der die Situation nüchtern analysiert: »Ich bin jemand, der tut und sagt, was er will – das macht den Menschen Angst«, kommentiert er die Vorwürfe, seine Musik habe die Täter inspiriert. Und er erwidert auf die Frage, was er den Jungs, die das Massaker angerichtet haben, sagen würde: »Ich würde ihnen gar nichts sagen. Ich würde ihnen zuhören. Denn das hat augenscheinlich nie jemand getan.«

Das war im Jahr 2002 und muss für viele Amerikaner eine Art Erweckungserlebnis gewesen sein. Der böse Mann kann sprechen. Und was er sagt, hat sogar Sinn.

Sechs Jahre sind seit Erscheinen der deutschen Erstauflage der Manson-BiographieThe Long Hard Road Out Of Hellvergangen. Sechs Jahre, in denen sich das öffentliche Bild von Manson verändert hat. Die Welt hat sich gewöhnt an die Eskapaden des »Schock-Rockers«, und es wirkt manchmal so, als sei er selbst des ewig gleichen Kreislaufs aus Provokation und Reaktion müde geworden. Manson ist gern gesehener Gast auf den Hollywood-Parties der Schönen und Reichen; dank seiner Liaison mit Cabaret-Tänzerin und Fetisch-Model Dita von Teese nehmen sich inzwischen Frauenzeitschriften ganz unaufgeregt der Frage an, welche Art Wäsche der Siebenunddreißigährige im Bett bevorzugt.

Was nicht heißt, dass es nicht immer wieder mal skandalträchtigen Wirbel um ihn gegeben hätte. So hat er angeblich im Sommer 2001 während einer US-Tournee einen Security-Mann sexuell belästigt – es kommt zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Und als die damalige Freundin von Keanu Reeves nach einer wilden Party in seiner Villa mit dem Auto tödlich verunglückt und in ihrem Blut Kokain gefunden wird, will man den Gastgeber dafür verantwortlich machen.

Und ja, Manson macht weiter Musik. Auch wenn schon damals sein Interesse für Bildende Kunst und die Arbeit vor und hinter der Kamera immer häufiger in den Vordergrund traten. Im September 2002 stellt Manson in Los Angeles erstmals Bilder aus und leitet damit sein »Goldenes Zeitalter der Groteske« ein. Manson malt hauptsächlich Aquarelle. Das bekannteste Werk ist zugleich ein weiterer Schritt zur Aufarbeitung des Littleton-Traumas, das – wie Manson später sagt – fast dazu geführt hätte, dass er endgültig die Finger von der Musik lässt. Es zeigt eine Hand, deren Ring- und Mittelfinger ein »V« bilden; auf den Fingerkuppen sind die Gesichter der beiden Attentäter zu sehen.

Manson hat ein neues Steckenpferd. Er entdeckt die Kultur der Dreißigerjahre für sich, allem voran die ebenso verspielten wie revolutionären Stilarten, die in Europa das Aufkommen des Nazionalsozialismus konterkarierten. Berlin erlebte damals die Blütezeit von Expressionismus, Kabarett und Dada-Bewegung. Das Absurde als Gegensatz zum Etablierten, Chaos als Kontrast zum Reglementierungswahn – kein Wunder, dass Manson daran Gefallen findet.

Für die Promotionveranstaltung zu seinem AlbumThe Golden Age Of Grotesquelädt Manson im Mai 2003 in die Berliner Volksbühne. Von den aufgestellten riesigen Fotowänden herunter strahlt er sinistre Boshaftigkeit aus – das effektreich inszenierte Artwork und visuelle Drumherum der Platte stammen vom österreichischen Künstler Gottfried Helnwein, mit dem ihn inzwischen eine enge Freundschaft verbindet. Mit Helnwein zieht er durch die Ausstellung im Foyer des Theaters, im Schlepptau eine Gruppe von pubertären Statisten, die er in Uniformen mit Hitlejugend-Anmutung gesteckt hat. Auf dem Kopf tragen sie Micky-Maus-Ohren. »Entartete Kunst« soll das neue Werk inspiriert haben, das Flair des Hollywoods und Berlins der Dreißigerjahre, die kreative Auflehnung gegen die stärker werdenden repressiven Kräfte.

Marilyn Mansons fünftes Album ist vor allem von einem Musiker geprägt: Tim Skold, ehemals tätig bei den Elektro-Industrial-Rockern KMFDM, tunkt die vierzehn Songs in blubbernde Synthie-Bässe. »Everything has been said before (...) Babble babble bitch bitch / Rebel rebel party party / Sex sex sex and don’t forget the violence« – der erste Song heißt »This Is The New Shit«, die Regeln sind bekannt. Kompakt donnert das neue Material, Manson faucht: »This isn’t music and we’re not a band, we’re five middle-fingers on a motherfucking hand!« – »dies ist keine Musik, und wir sind keine Band; wir sind fünf Stinkefinger an einer Scheißhand!« Bundestagsvizepräsidentin Dr. Antje Vollmer, die unter den Zuschauern ist, kann da nur staunen. »Nach allem, was ich in Sachen Religion und Politik auf den letzten drei Alben getan habe, verfolge ich auf dieser Platte einen neuen Ansatz. Es geht um das einfachste und wichtigste Thema überhaupt: um Beziehungen. Um Beziehungen zwischen Menschen und um Beziehungen zwischen Ideen«, gibt Manson zu Protokoll. Das Album steigt in fünf Ländern, darunter Deutschland und die USA, auf Platz eins in die Charts ein.

Manson geht auf Tournee; es erscheinen DVDs und mitLest We Forget2004 auch ein Best-of-Album, das auch eine Coverversion von »Personal Jesus« von Depeche Mode enthält. Vor allem aber streut er Gerüchte über Film- und Buchprojekte. Zu zahllos, um sie alle aufzulisten. MitParty Monsterallerdings schafft er es in den USA auf die große Leinwand. Der Film über Aufstieg und Fall des Club-Promoters Michael Alig zeigt Macaulay Culkin in der Hauptrolle und zeichnet eine Geschichte nach, die Manson einfach gefallen muss. Der Film spielt in den späten Achtzigern. Alig, geboren in der amerikanischen Provinz, zieht nach New York und wird zu einer Underground-Legende. Für seinen exzessiven Drogenkonsum und sein extrovertiertes Verhalten berühmt und berüchtigt, verliert sich Alig mehr und mehr in einer Welt aus Größenwahn und Drogenkosum; schließlich ermordet er seinen Dealer und gibt mit der Tat in einer Fernsehshow an. Manson spielt eine Transsexuelle namens Christina.

Als Begleitung für seine Auftritte auf den roten Teppichen löst Dita von Teese die Schauspielerin Rose McGowan ab. Mit der Nackttänzerin mit der schneeweißen Haut, die mit bürgerlichem Namen Heather Sweet heißt, ist er seit 2001 liiert. Sie heiraten im Dezember 2005 in einem irischen Schloss, das Gottfried Helnwein gehört. Unter den sechzig Gästen sind Lisa Marie Presley und Christian Dior; Underground-Filmemacher Alejandro Jodorowsky, mit dem Manson schon diverse Projekte erarbeitet hat, fungiert als Zeremonienmeister. Der deutsche Sänger Max Raabe, der wie kaum ein anderer die Kunst des rollenden Rs beherrscht und mit seinem Palast-Orchester die Schlager der Zwanziger- und Dreißigerjahre wieder aufleben lässt, sorgt für die Musik. Man wolle drei Tage opulent und altmodisch feiern, lässt Raabe einen Reporter des Musiksenders VH1 wissen. Dazu gehöre auch eine gemeinsame Jagd. In der Zeit vor und nach der Hochzeit erfreut das Paar das Publikum in der internationalen Presse mit Details aus seinem Privatleben. Man lebe in einem Palast, der mit Schrumpfköpfen und Skeletten dekoriert sei, heißt es. Manson flaniere im Alltag ungeschminkt und in einem antiken Seidenmantel über die Flure. Dita hingegen bevorzuge schwarze französische Spitzenhöschen und Lackstilettos, an ihrer Seite seien stets die beiden Dackel Greta und Eva. Dackel möchte man sein.

So reihen sich die ironischen und ernst gemeinten Anekdötchen aneinander. Manson parliert darüber, dass er sich vorstellen könnte, eine Kosmetik- und Parfümlinie auf den Markt zu bringen. Aber er arbeitet auch. Für den Soundtrack der 3D-Version des Tim-Burton-KlassikersThe Nightmare Before Christmasspielt er eine neue Version von »This Is Halloween« ein. In dem Vampir-FilmRisemit Lucy Liu spielt er einen bärtigen Barkeeper. Sein Lieblingsprojekt aber, das Werk, über das er am liebsten redet und für das er kräftig die Werbetrommel rührt, ist ganz ernst gemeint:Phantasmagoria, ein »psychologischer Horrorfilm«. Es geht um die Verfilmung des Lebens von Lewis Carroll; Manson will das Leben des Schöpfers vonAlice im Wunderlandals Regisseur und Hauptdarsteller auf die Leinwand bringen. »Die Figur von Lewis Carroll ist einfach interessanter als die von Alice. Er benutzte seinen Künstlernamen und manchmal auch seinen ursprünglichen Namen Charles Dodgson«, sagt Manson. »Er war wie zwei verschiedene Personen, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde.«

Lewis Carroll lebte Ende des 19. Jahrhunderts und war ein Hochbegabter, ein Mathematiker, Poet und Fotograf, der sich nach der absoluten, unschuldigen Schönheit sehnte. Manch einer unterstellte ihm wegen der Nähe, die er zu Kindern suchte, Pädophilie; auch Drogensucht wird kolportiert. Genug Brüche, um Manson hellhörig werden zu lassen: »Es wird ein Horrorfilm, wobei ich mich fast schon schäme, das zu sagen. Dieses Genre ist ja zu einem einzigen Klischee geworden. Das Ganze wird also etwas sehr Schockierendes und trotzdem Romantisches haben«, erzählt er im TV-Kanal MTV. »Die Story dreht sich um Sex und Besessenheit, denn offenbar hatte Lewis Carroll bis zu seinem Tod weder eine Ehefrau noch eine Familie. Es ist also eine sehr einsame Geschichte.« Manson schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Anthony Silva, und er will auch die Musik für den Film beisteuern. Das Model Lily Cole soll Alice spielen, Angelina Jolie spielt die Red Queen.

Manson will künftig Kino, Musik und Internet kombinieren. »Celebritarian Movement« nennt er das; es soll ihn unabhängig machen vom Diktat der Plattenindustrie. Und er hat auch schon ein Symbol dafür: Seine Webpage schmückt das Lothringer Kreuz. Es stammt aus dem Mittelalter und wurde im Zweiten Weltkrieg von der französischen Exilregierung als Gegensymbol zum Hakenkreuz benutzt. Im Frühjahr 2007 will Manson unter diesem Logo ein neues Album auf den Markt bringen.

Manson weiß also nach wie vor, wie die Kunst der Selbstinszenierung funktioniert. Aber er hat sich auch einen gesunden Sinn für Humor bewahrt. Über die Kurzfilme, die er als Vorbereitung auf seinPhantasmagoria-Projekt erstellte, sagt er: »Ich habe ein neues Genre erfunden: ›Horripilation‹ – das sind Kurzfilme, die so bizarr und erschreckend sind, dass sich deine Beine von selbst enthaaren.«

November 2006

Vorwort: Holy Wood – Ich bin der Dorn im Auge Amerikas

Ein Update von Maik Koltermann

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich der Person Marilyn Manson zu nähern. Für manche ist der Kopf der gleichnamigen US-amerikanischen Band ein Mann, der dank eines genialen Marketingkonzeptes zur weltweit bekannten und millionenschweren Popkultur-Ikone wurde. Andere halten ihn für einen hoch begabten Künstler, der es verstanden hat, seine extravaganten musikalischen und visuellen Ideen zu einem beeindruckenden und erfolgreichen Gesamtkunstwerk zusammenzuführen. Nicht wenige meinen, er sei einer der seltenen zeitgenössischen Künstler, die ihr Schaffen und ihre Popularität dafür nutzen, um den Finger auf gesellschaftliche Missstände und die Doppelbödigkeit der westlichen Moralvorstellungen zu legen. Für die meisten Menschen aber dürfte Marilyn Manson schlichtweg ein undurchsichtiger Verrückter sein, ein Freak, eine Bedrohung für das Seelenheil ihrer Kinder, die Manifestation des Bösen. Doch egal welcher Einschätzung man persönlich folgen mag, eines ist sicher: Für einen Mann aus Canton, Ohio, der im mittleren Westen der USA aufgewachsen ist, tief im Zentrum der amerikanischen Mittelmäßigkeit, hat Marilyn Manson ein Höchstmaß an Publicity erreicht. Und je tiefer man als Leser in diese Autobiografie eindringt, desto widersprüchlicher wird das Bild. Man wird sich hüten, über diesen Künstler vorschnell zu urteilen, so wie es in seiner Heimat unzählige Elternverbände, konservative Politiker und religiöse Organisationen getan haben.

Seit der Erstveröffentlichung von »The Long Hard Road Out Of Hell« in den USA sind zwei Jahre vergangen. Das Buch entwickelte sich dort schnell zum Verkaufsschlager. Das dürfte zu einem nicht unwesentlichen Teil auf die oft drastischen und bildhaften Schilderungen seiner Kindheitstraumata und seiner Exzesse als Rockstar zurückzuführen sein. Aber das Buch ist weit mehr als eine Skandalchronik. Durch die Beschreibung von Mansons Teenagerzeit und die damit verbundenen kleinen und großen Erniedrigungen, durch die Darstellung der Familienmitglieder und des jungen Brian selbst, erscheint das durch die Medienberichterstattung gefilterte eindimensionale Bild Mansons auf einmal deutlich plastischer. Die Evolution des Protagonisten vom »normalen« Schuljungen zum selbst geschaffenen Produkt einer hochgradig stilisierten (Anti-)Ästhetik wird auf diese Weise sehr gut nachvollziehbar.

»The Long Hard Road Out Of Hell« deckt den Zeitraum bis zur Veröffentlichung des Albums »Antichrist Superstar« ab. Mit dieser Platte sollte Manson den bis dahin höchsten Punkt seiner Karriere, den größten kommerziellen Erfolg und die meiste Publicity erreichen. Trotz der über weite Strecken sperrigen und schroffen Inszenierung der Musik – unüberhörbar ein Resultat von Mentor und Produzent Trent Reznor – verkaufte sich das Album millionenfach. Marilyn Manson war plötzlich Teil der amerikanischen Mainstream-Kultur geworden. Wer jedoch geglaubt hat, er würde nach seinem kommerziellen Durchbruch mit »Antichrist Superstar« das Extreme in der Wahl seiner inhaltlichen, musikalischen und optischen Mittel noch steigern, sah sich 1998 mit der Veröffentlichung von »Mechanical Animals« zunächst eines Besseren belehrt. Manson verlor schnell das Interesse daran, sich weiterhin der Aufarbeitung seiner Kindheitsprobleme, Albträume und Ängste zu widmen. Es mag nicht zuletzt die Verständnislosigkeit und die Missinterpretation vonseiten der Medien und der amerikanischen Öffentlichkeit seiner Vision gegenüber gewesen sein, die ihn dazu bewogen haben, eine Kehrtwendung zu vollziehen. Manson hatte immer etwas zu sagen. Auch abseits der offenherzig gestandenen Drogen- und Sexexzesse, deren publicityträchtiger Wirkung er sich stets bewusst war. In einem Land, das in weiten Teilen von christlichem Fundamentalismus geprägt ist, in dem Fernsehprediger über die tiefe moralische Bedeutung der Todesstrafe dozieren und anschließend Seelenheil im Tausch gegen Geldspenden versprechen, bot er all denen, die den gesellschaftlichen Ansprüchen von vermeintlicher Schönheit, Reinheit und Makellosigkeit nicht genügen können oder wollen, einen Gegenpol. Die Medien jedoch wollten nur die Provokation sehen und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur Sensationsberichterstattung – die Botschaft ging in einem Aufschrei der Empörung verloren.

Bei »Mechanical Animals« ging es nicht mehr länger um die künstlerische Darstellung und Auseinandersetzung mit einem lang zurückliegenden Kapitel in Mansons Leben und die Transformation seiner selbst vom »Wurm zum Engel«. Er entdeckte jetzt die Welt um sich herum als Quelle verschiedenartigster Inspirationen. Besonders das Leben in Hollywood, das Musterbeispiel für die auf Hochglanz und Oberflächlichkeit getrimmte amerikanische Entertainment-Industrie und die Bigotterie der US-Gesellschaft sollten sich von da an als Motive durch sein Schaffen ziehen. Manson, mittlerweile selbst zum Bestandteil dieser Glitzerwelt geworden, nutzte die neue Perspektive, um eine zynische Bestandsaufnahme der Leere im Leben eines Superstars zu machen: »We’re all stars now in the dope show …«. Die erste Single des Albums, »The Dope Show«, führte den Hörer dann auch direkt in die neue Thematik ein, die musikalisch – im Vergleich zu »Antichrist Superstar« – in ein völlig anderes Gewand gekleidet wurde. Glamrock-Zitate und der Sinn für Melodien als wichtige Stilmittel schlugen den Bogen zurück zu den musikalischen Wurzeln der Band. Mit dem neu geschaffenen Alter Ego »Omega« übertrug Marilyn Manson die Inhalte seiner Botschaft auf eine weitere Kunstfigur, mit der er den absurden Lebensstil eines Superstars karikieren wollte.

Marilyn Manson – ein ausgewiesener Anhänger der Siebzigerjahre-Ikonen David Bowie, Queen und T. Rex – vollzog mit diesem Album nicht zuletzt einen weiteren Schritt der Emanzipation von seinem langjährigen Ziehvater Trent Reznor. Dessen enormer Einfluss auf Sound und Wirkung von »Antichrist Superstar« hatte Mansons Musikern oft genug den Vorwurf eingebracht, lediglich die Marionette des Nine-Inch-Nails-Masterminds zu sein. Diesmal zeichnete Michael Beinhorn für die Produktion des Albums verantwortlich, ein Mann, der zuvor schon durch seine Arbeit mit den Red Hot Chili Peppers und Soundgarden bewiesen hatte, dass er ein Gespür für den Sound gitarrengetragener, kommerziell erfolgreicher Musik hat. Überhaupt sollte sich in den kommenden Monaten mehr und mehr herauskristallisieren, dass Mansons Beziehung zu Reznor, immerhin auch Labelchef seiner Plattenfirma Nothing Records, empfindlich angeschlagen war. Die Spannung äußerte sich zunächst durch Funkstille zwischen den beiden. Manson bestätigte dann gegenüber der Presse, dass er seit der Veröffentlichung von »Antichrist Superstar« nicht mehr mit Reznor gesprochen hatte. Er orakelte, dass die Zurückhaltung seines ehemaligen Lehrmeisters ihm gegenüber darauf beruhe, dass dieser ein Problem damit haben könnte, mittlerweile von seinem Lehrling in puncto Erfolg überflügelt worden zu sein. Daraufhin brach Reznor den Kontakt endgültig ab. Die in den Medien publizierten gegenseitigen Anfeindungen gipfelten in einer öffentlichen Distanzierung Reznors von seinem einstigen Protegé. Nach Meinung Reznors hatte Manson nichts mehr mit jenem kreativen und eigenständigen Menschen zu tun, als den er ihn kennen gelernt haben wollte. Gerüchten zufolge sollen aber nicht zuletzt gewisse Darstellungen in diesem Buch an der Entstehung der Krise schuld gewesen sein. Reznor habe sich angesichts einiger detaillierter Schilderungen privater Zusammenkünfte mit Manson sehr enttäuscht gezeigt.

1999 erreichte die Ablehnung und Vorverurteilung Mansons durch einen Teil der amerikanischen Medien sowie konservative politische und religiöse Kräfte ihren vorläufigen Höhepunkt: Die beiden Teenager Dylan Klebold und Eric Harris tauchten am 20. April mit automatischen Waffen und Handgranaten in ihrer High School in Littleton, Colorado, auf und richteten ein Massaker unter ihren Mitschülern an, bevor sie sich schließlich selbst erschossen. Da galt es für die amerikanische Öffentlichkeit, so schnell wie möglich eine Antwort auf die essenziellste aller Fragen zu finden: Warum konnte das geschehen? Schon in den ersten Berichten, die Fernsehreporter aus dem Chaos vor Ort brachten, schossen sich nicht wenige auf das Gerücht ein, die beiden Teenager hätten während ihrer Tat Make-up und Kleidung in der Art von Marilyn Manson getragen. Das Fazit war schnell gezogen. Ganz offensichtlich waren die beiden Täter Manson-Fans, was noch dadurch bestätigt wurde, dass sich in der CD-Sammlung von Klebold und Harris angeblich Platten von Marilyn Manson fanden. Diese ersten Berichte provozierten einen Aufschrei im ganzen Land. Talkshow-Gäste, Politiker, Kirchenvertreter und Elternverbände forderten über Monate hinweg, dem Treiben des »perversen Pseudo-Künstlers« ein Ende zu setzen. Was man in aller Hysterie allerdings übersehen hatte, war die Tatsache, dass die beiden Täter weder Make-up trugen, noch ihre Kleidung irgendeine Ähnlichkeit mit der Mansons aufwies. Nicht einmal seine Platten besaßen die beiden: Es wurden lediglich Rammstein- und KMFDM-CDs gefunden, die von den Reportern kurzerhand als Marilyn- Manson-Alben ausgewiesen wurden, um der Öffentlichkeit einen Namen zu präsentieren, mit dem diese auch etwas anfangen konnte. Manson selber tauchte zu jener Zeit zunächst völlig ab und äußerte sich erst in einem von ihm verfassten Artikel im amerikanischenRolling Stoneausführlich zu den Geschehnissen. Er schrieb über den Hang der Gesellschaft, geistesgestörten Mördern durch exzessive und voyeuristische Berichterstattung zu einer Popularität zu verhelfen, die der von Pop-Ikonen ähnlich sei. Die Tendenz dazu, solche Taten als Ergebnis des schlechten Einflusses von Musik, Büchern, Filmen und Computerspielen darzustellen, ohne dabei die Faszination, die die Gewalt schon immer auf die amerikanische Gesellschaft ausgeübt hat, zu berücksichtigen, führte Manson als typisch für die Missstände an.

Natürlich musste und muss er sich in diesem Zusammenhang vorhalten lassen, selbst an diesem Treiben teilzunehmen. Man denke dabei nur an die Pseudonyme der Band-Mitglieder, die durch das Zusammensetzen des Vornamens einer Pop-Ikone und des Nachnamens eines Massenmörders entstanden sind. Ist das subtile Medienschelte oder vielmehr die Verherrlichung eben jener Psychopathen? Seine Gratwanderung zwischen makabrem Entertainment und revolutionärer Agitation macht Manson in solchen Momenten zu einer leicht zu treffenden Zielscheibe. Dennoch bleibt ihm ein unwiderlegbares Argument vorbehalten: Niemand tötet seine Mitmenschen, weil er eine Platte zu oft gehört hat. Kein Jugendlicher, der von seinem Elternhaus und dem Bildungssystem in geeigneter Weise in seinem Selbstbewusstsein und in seiner Identität gestärkt wird, läuft Amok, nachdem er einen gewalttätigen Film gesehen hat. Diejenigen aber, die in der Hierarchie der Jugendkultur der amerikanischen Kleinstädte, die im Wesentlichen durch die Position im örtlichen Football-Team bzw. in der Cheerleader-Truppe bestimmt wird, keine Punkte sammeln können, fallen schnell durch das Raster. Der Frust wird gesellschaftlich gefördert. Und für die Ergebnisse der Frustentladung ist Marilyn Manson ein willkommener Sündenbock.

Die ausgiebig publizierten Anschuldigungen von christlichen Organisationen und Elternverbänden wie der American Family Association bestätigten in ihrer Oberflächlichkeit und Scheinheiligkeit Mansons Ablehnung der Strukturen und Apparate der Medienwelt. Das brachte ihn dazu, sich in der folgenden Zeit kaum noch in Interviews zu äußern. Für die Öffentlichkeit war die Anziehung, die Manson und seine Botschaft auf Jugendliche ausübt, kein Symptom für eine bereits vorhandene gesellschaftliche Störung, sondern das eigentliche Problem. Er wurde bombardiert mit Anschuldigungen und Prozessen, die ihm und seinen Bandmitgliedern Sodomie, Vergewaltigung, Missbrauch von Minderjährigen und sogar Mord vorwarfen. Nach den Tour-Aktivitäten, der Veröffentlichung der Videoclip-Kollektion »God Is In The TV« und des Live-Albums »The Last Tour On Earth« wurde es zunächst still um ihn.

Erst im Sommer 2000 – Manson war bereits seit mehreren Monaten mit den Aufnahmen des vierten Studio-Albums seiner Band beschäftigt – durchbricht er mit einem kurzfristig anberaumten Interviewtermin sein Schweigen und lädt zum Empfang in ein Studio in Los Angeles. Ungeschminkt, sein Gesicht hinter einer großen Sonnenbrille und unter einem breitkrempigen Hut verborgen, sitzt der Schrecken der konservativen Gesellschaftskreise an der Konsole eines riesigen Mischpultes und gibt sich so jovial, als ob er eine Runde guter Bekannter zum Plaudern im Hause habe. Er spricht leise, aber mit fester Stimme. Überlegt und ernsthaft, aber nicht ohne einen Sinn für Wortwitz, zeigt er sich bemüht, den Fragen der Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Der erwünschte Effekt bleibt nicht aus: Manson wirkt sympathisch. Angesprochen auf die Begleitumstände der Fehde mit der amerikanischen Öffentlichkeit, beweist er eine sehr realistische Einschätzung der Dinge. Fühlte er sich von den Medien unfair behandelt? »Ich würde nicht sagen, dass es dabei um einen Mangel an Fairness ging. Ich wurde entsprechend meinem Verhalten und dem, wofür ich stehe, behandelt. Ich habe mich selbst in eine Position gebracht, von der man nicht erwarten kann, dass sie von den Medien gemocht wird: die des Dorns im Auge Amerikas, der Person, die das macht, was sich niemand sonst traut.« Manson weiß, dass die Ablehnung von Konventionen und herkömmlichen Moralvorstellungen in engstirnigen Kreisen Furcht und Ablehnung provozieren muss: »Diese Leute brauchen jemanden wie mich, denn ohne ein geeignetes Feindbild wären sie nur halb so wichtig. Sie zeigen mit dem Finger auf das Böse, das sich für sie in Marilyn Manson personifiziert, um sich im gleichen Atemzug als das Gute zu profilieren. In Wahrheit bin ich doch ihr bester Freund. Wenn es mich nicht gäbe, hätten sie keine Berechtigung, sonntags in der Kirche Geld zu sammeln.« Dabei sei schließlich gerade die Kunst dazu berufen, auf die gesellschaftlichen Missstände hinzuweisen: »Bei der Aufführung seiner Kunst – und mit dieser Auffassung stehe ich nicht allein da – kann man oft sein zweites Gesicht zeigen. Man darf das ausdrücken, was einem eigentlich verboten wurde. Du wächst auf, und jemand infiltriert dich mit der Auffassung, dass große Jungs nicht weinen und keine Gefühle zeigen dürfen. Es ist nicht verwunderlich, dass viele Leute daraufhin irgendwann ausflippen und neurotisch reagieren. Wenn du nur ein Quentchen Intelligenz mit in dieses Leben gebracht hast, dann ist das sogar die einzig richtige Reaktion. Ist jemand dumm und gibt sich mit seinem kleinen Leben zufrieden, dann ist das okay. Ich aber bin für die Leute da, die Interesse zeigen. Ich werde aufrütteln und die Sachverhalte klarstellen. Jeder Künstler kann Songs schreiben, ich hingegen kreiere Chaos. Das ist ein großer Unterschied.«

Anfang des Jahres 2000 kursierten Gerüchte in der Musikpresse, Marilyn Manson habe beschlossen, ähnlich wie Prince vor ihm, seinen Namen zugunsten eines Symbols abzulegen. Er dementierte die Fehlinformation und erklärte, das Konzept hinter dem »Mercury«-Symbol sei lediglich Teil des Themas seines neuen Albums und stehe damit in der Tradition des »Omega«-Zeichens, das er für »Mechanical Animals« nutzte. Schon damals machten viele Beobachter den Fehler, das Symbol »Omega« und alles, was es auf dem Album repräsentierte, als Ablösung der Inhalte zu begreifen, für die die Figur Marilyn Manson steht. Dabei handelt es sich um eine satirische, übertriebene Darstellung dessen, was das kommerzielle Amerika als Verhaltensmuster von einem Rockstar erwartet. Eine Rolle, die Manson unter anderem deshalb spielte, um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen, die sich mehr und mehr auf HipHop und R ’n’ B fokussierte, zurück zum Rock zu lenken. Es sind aber weniger die Stilrichtungen an sich, die ihn dazu bewegt haben, dieses Gegengewicht zu schaffen, als vielmehr die zunehmende Angepasstheit und weichgespülte Aussagekraft dieser einstmals »rebellischen« Musikstile.

Bereits 1999 ließ Manson verlauten, dass er an einem Drehbuch für einen Film namens »Holy Wood« arbeiten würde. Er hatte bereits mit verschiedenen Produktionsgesellschaften über die Verwirklichung des Projektes verhandelt, musste aber einsehen, dass die Gefahr einer Verwässerung seiner Botschaft durch die wirtschaftlichen Zwänge, unter denen die Filmfirmen Drehbücher beurteilen, zu groß sei. Schließlich änderte er seine Pläne. Statt sich weiter auf die Arbeit am Drehbuch zu konzentrieren, steht nun für ihn die Fertigstellung des nächsten Albums an erster Stelle. »Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death)« ist ein Konzeptalbum, das sich thematisch auf eine Geschichte bezieht, die Manson bereits 1995 entwickelte und die auch alsStoryline des Films gedacht war. Manson mag Trilogien. Er stellt »Holy Wood«als den dritten und letzten Teil eines zusammengehörenden Werkes dar, das mit »Antichrist Superstar« begonnen hat. Das Motiv des dekadenten Hollywood als Spiegelbild der Gesellschaft bleibt Bestandteil des neuen Albums, das die »brutalste und dunkelste Veröffentlichung der Band bisher« sein soll. Assoziationen mit verschiedensten Symbolen aus der Bibel werden stärker in den Fokus gerückt, was schon mit der Vieldeutigkeit des Titels beginnt: Schließlich wurde Jesus Christus, die zentrale Figur des christlichen Glaubens, auf einem Stück Holz zu Tode gemartert. »›Holy Wood‹ bezieht sich über weite Strecken auf die Bibel. Ich habe biblische Elemente genommen und diese mit dem modernen Amerika in Verbindung gebracht. Christus, Kennedy, John Lennon – die Art, wie diese Menschen unsterblich gemacht wurden, weist viele Parallelen auf und lässt tief blicken. Genau das ist die Grundaussage von ›Holy Wood‹.« Auf die Frage, ob man das neue Album vor dem Hintergrund der Ereignisse des Jahres 1999 als Antwort auf die Reaktionen der Öffentlichkeit zu seinem Schaffen sehen kann, zeigt sich Manson kämpferisch: »Es gab einen Wendepunkt in der Art, wie ich mit meiner Abscheu gegenüber den Medien umgegangen bin. Ich wurde in letzter Zeit für so ziemlich jede Gewalttat, die in Amerika geschehen ist, verantwortlich gemacht. Die drei Monate, in denen ich mich zurückzog, benötigte ich als Bedenkzeit, um zu entscheiden, wie ich darauf reagieren soll. Sollte ich mir in den Arsch ficken lassen oder diesen Leuten die Zähne ausschlagen? Mit der Verwirklichung des »Holy Wood«-Konzepts habe ich mich für Letzteres entschieden. Dieser Schlag wird sie so heftig treffen, dass sie sich wünschen werden, niemals geboren worden zu sein.« »Holy Wood« bedeute eine Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten. Es sei ein Angriff auf die Selbstgerechtigkeit der Unterhaltungsindustrie, in deren Mitte sich Manson mit seinem Wohnsitz Hollywood befinde.

Nach dem Album beabsichtigt er, einen Bildband zu veröffentlichen, der das visuelle Grundkonzept dieser neuen Phase seines Werdegangs repräsentieren soll. Dieser Teil seiner Arbeit soll neben dem Album einen wesentlichen Bestandteil seines Gesamtkunstwerkes ausmachen. Denn Image und Musik müssen für Manson Hand in Hand gehen: »Nachdem du die Musik gehört hast, entsteht ein bestimmtes Bild in deinem Kopf. Ich versuche, mit meinem Image möglichst nah an diese Vorstellung heranzukommen.« Sollte er vom Konsumenten ein Verständnis für die komplexe Philosophie, die er um ein zunächst relativ profanes Rockalbum strickt, erwarten? Setzt er einen gewissen Grad an Intelligenz und den Willen zur eingehenden Beschäftigung mit der Materie beim Hörer voraus? Die Reaktionen der Vergangenheit haben gezeigt, dass beides nicht immer vorhanden zu sein scheint. Manson sagt, dass er sich mit solchen Überlegungen nicht beschäftigt: »Ich hoffe, dass die Menschen von jeder Kunstform etwas lernen. Das mag vielleicht eine sehr idealistische Sichtweise eines Künstlers sein, ist im Endeffekt aber auch nicht wesentlich. Ich urteile nicht über die Menschen, die meine Musik hören. Es mögen einige dabei sein, die sie überhaupt nicht verstehen. Vielleicht mögen manche meine Songs nur, weil sie ihre Köpfe dazu schütteln können … Wenn du etwas erschaffst, liegt es nicht in deiner Hand, aus welchem Grund es den Konsumenten gefällt. Ich habe das neue Album bewusst so arrangiert, dass man es sich auf jedem Level anhören kann. Ob niedrigste Entertainment-Stufe oder höchster philosophischer Anspruch – »Holy Wood« funktioniert auf jeder Ebene. Es ging mir ganz sicher nicht darum, ein Album aufzunehmen, das kein Mensch versteht.«

Was sich auch musikalisch widerspiegelt. »Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death)« bedeutet die Rückbesinnung auf die Härte und Direktheit von »Antichrist Superstar«, auch wenn Manson das Songwriting als eine Kombination der Einflüsse aus den letzten beiden Alben sieht. Es gibt eine Reihe sehr aggressiver und heftiger Stücke mit einer verhältnismäßig übersichtlichen Grundstruktur. Insgesamt aber wird »Holy Wood« von extremen dynamischen Schwankungen dominiert: »Das Album ist ein Spiegelbild der Gefühle, die ich zum Zeitpunkt seiner Entstehung hatte, und diese Platte ist eben in einer sehr seltsamen Phase meines Lebens entstanden. Ich hatte den Kontakt zur Außenwelt vollkommen abgebrochen und zog mich mit der Band für die Dauer der ersten Aufnahmen völlig zurück. Wir ließen uns durch ausgedehnte Trips in die Wüste inspirieren und schufen auf diese Weise wahrscheinlich genau die Platte, die sich meine Fans von mir wünschen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Ich habe es geschafft, durch ausreichenden Abstand selbst wieder Fan meiner Musik zu werden. Ich erinnerte mich daran, was die ursprüngliche Motivation meiner Arbeit war und welche Aufgabe ich mit ihr zu erfüllen habe.« Trotz der Rückbesinnung auf die Werte, die ihm im Zugeder Veröffentlichung von »Antichrist Superstar« den Aufstieg zum Rockstar ermöglicht haben: Für Trent Reznor war in diesem Konzept kein Platz. Und das, obwohl am 9. Mai 2000 im Madison Square Garden die öffentliche Bestätigung dafür geliefert wurde, dass die Streitigkeiten zwischen Manson und seinem Labelchef inzwischen weitgehend beigelegt sind: Für den Zugabenteil einer Nine-Inch-Nails-Show holte Reznor Manson auf die Bühne und sang gemeinsam mit ihm »The Beautiful People« sowie die NIN-Single »Starsuckers, Inc.«. Beim Videoclip dazu hatte der einstmals Verstoßene zuvor bereits Regie geführt. Um dem von ihm selbst produzierten neuen Tonträger seiner Band den Feinschliff zu verpassen, engagierte Manson statt Reznor dennoch lieber Barkmarket-Mastermind Dave Sardy: »Ich mag Barkmarket«, erklärt er dazu. »Dave hat die Fähigkeit, wütende Sounds zu kreieren – was ich als sehr inspirierend empfinde. Auch wenn er in Plattenfirmenkreisen den Ruf hat, Songs zu ruinieren – zu meiner speziellen Vision eines Popstückes passen seine Ansichten perfekt.«

Spätestens mit der Veröffentlichung dieser Autobiografie wird klar, dass Manson die Mechanismen der Unterhaltungsindustrie nutzt, um sich Gehör zu verschaffen. Er weiß genau: Ein Buch, das sich über weite Strecken mit der detaillierten Schilderung exzessiver Sex- und Drogeneskapaden prominenter Menschen beschäftigt, vermarktet sich quasi von selbst. Die Entmystifizierung, die mit der Offenbarung seiner Kindheitsfotos und mancher Anekdoten wie den von den eher komischen Umständen seiner ersten Kontakte zum weiblichen Geschlecht einher geht, mag ihm dabei gar nicht ungelegen gekommen sein. Immerhin fordert er heute mehr denn je, man möge sich in Zukunft mehr mit der Qualität seines künstlerischen Schaffens beschäftigen als mit dessen Skandalträchtigkeit. Ob Manson es verstehen wird, die Abnutzung des Schockeffekts zu kompensieren und durch künstlerische Substanz allein seinen Popularitäts-Level zu halten, wird die Zukunft zeigen. Eines jedoch ist klar: Sein Werk – als eine Mischung aus Entertainment und philosophischem Inhalt – ist in dieser Form in der populären Musik im Moment nahezu konkurrenzlos. Vom Bubblegum-Hochglanz der Teenie-Bands bis hin zur weitgehend inhaltsfreien Musik von Kid Rock oder Limp Bizkit – die amerikanischen Charts sind geprägt von Bands mit einem philosophischem Tiefgang, der vergleichbar ist mit dem der bundesdeutschen Big-Brother-Sternchen. Gerade vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig der Erfolg eines popkulturellen Gegenpols wie Marilyn Manson ist.

Herbst 2000

1.: Der Mann, den ihr fürchtet

Von allen Dingen, die unter der Krümmung der Firmamente vor das Auge treten können, gibt es nichts, das den menschlichen Geist mehr in Erregung versetzt, das auf schändlichere Weise die Sinne entzückt, das noch mehr Entsetzen, mehr Schrecken oder Bewunderung auslöst, als jene Ungeheuer, Wunderwesen und Greuelgestalten, in denen wir die Kräfte der Natur in ihr Gegenteil verkehrt, verstümmelt und beschnitten sehen.

Pierre Boaistuau, Histoires Prodigieuses, 1561

Die Hölle, das war für mich der Keller meines Großvaters. Es stank dort wie in einer öffentlichen Toilette, und es war genauso schmutzig. Der nasskalte Betonboden war mit leeren Bierdosen übersät, und alles war von einem fettigen Film überzogen, der wahrscheinlich seit der Kindheit meines Vaters nicht mehr weggewischt worden war. Man konnte diesen Keller nur über wackelige Holzstufen erreichen, die lose an der rauen Steinwand befestigt waren, und außer für meinen Großvater war der Zutritt allen verboten. Das war seine Welt.

Von der Wand baumelte gut sichtbar eine abgenutzte rote Klistierspritze herab, ein Zeichen seines völlig unberechtigten Vertrauens darin, dass nicht einmal seine Enkel es wagen würden, diese Räume zu betreten. Weiter rechts stand ein verzogener, weißer Medizinschrank; in ihm lag ein Dutzend alter Schachteln mit Mailorder-Kondomen, die sich hart an der Grenze zur Auflösung befanden; eine gefüllte, rostige Dose mit Deospray für Frauen; eine Hand voll Latexhandschuhe, die Ärzte gewöhnlich bei Darmuntersuchungen verwenden; und eine Friar-Tuck-Spielzeugpuppe, aus der ein steifer Schwanz hervorsprang, wenn man ihren Kopf herunterdrückte. Hinter den Stufen verbarg sich ein Regal mit ungefähr zehn Farbdosen. Wie ich später entdeckte, enthielt jede von ihnen zwanzig Pornofilme im 16-Millimeter-Format. Das alles wurde gekrönt von einem schmalen, quadratischen Fenster. Es sah aus wie gefärbtes Glas, tatsächlich aber war es von grauem Ruß bedeckt, und wenn man da hindurch spähte, hatte man das Gefühl, als würde man aus der Dunkelheit der Hölle hinaufschauen.

Am meisten jedoch faszinierte mich die Werkbank. Sie wirkte alt und primitiv, als sei sie vor Jahrhunderten gezimmert worden. Darauf befand sich ein dunkeloranger zerfranster Läufer, der dem Haar einer Struwwelpeter-Puppe glich, nur mit dem Unterschied, dass er von den Werkzeugen, die jahrelang auf ihm herumgelegen hatten, völlig verschmutzt war. In die Bank war ziemlich ungeschickt eine Schublade eingebaut worden, die immer verschlossen blieb. Oben an dem Dachsparren hing ein billiger, lebensgroßer Spiegel mit einem hölzernen Rahmen, der nicht an der Wand, sondern an der Decke festgenagelt worden war – aus welchem Grund, darüber konnte ich nur spekulieren. Hier fingen mein Cousin Chad und ich an, jeden Tag auf immer riskantere Weise in das Doppelleben meines Großvaters einzudringen.

Ich war ein dürrer Dreizehnjähriger mit Sommersprossen und einem Suppentopfschnitt, den mir meine Mutter mit der Blechschere verpasst hatte; er war ein dürrer Zwölfjähriger mit Sommersprossen und Hasengebiss. Während wir aufwuchsen, war es unser sehnlichster Wunsch, später einmal als Geheimpolizisten, Spione oder Privatdetektive zu arbeiten. Um unserem Ziel näherzukommen, wollten wir uns in den entsprechenden Observationstechniken schulen – bis wir zum ersten Mal mit diesem Abgrund konfrontiert wurden.

Eigentlich hatten wir nur die Treppen hinunterschleichen und Großvater ausspionieren wollen, ohne dass er davon etwas merken sollte. Als wir aber erst einmal die Dinge entdeckt hatten, die dort verborgen waren, änderten sich unsere Motive. Wenn wir nach der Schule unsere Ausflüge in den Keller machten, waren wir Teenager-Jungs, die nach Pornografie suchten, um darauf abspritzen zu können. Zugleich aber empfanden wir für unseren Großvater auch eine morbide Faszination.

Fast jeden Tag machten wir neue und groteske Entdeckungen. Ich war nicht sehr groß, aber wenn ich vorsichtig auf dem hölzernen Stuhl meines Großvaters balancierte, konnte ich gerade in die schmale Lücke zwischen dem Spiegel und der Decke fassen. Dort fand ich einen Stapel bestialischer Schwarzweißbilder. Es waren keine Zeitschriftenfotos: Ganz offenbar handelte es sich dabei um einzeln nummerierte Aufnahmen, die sorgfältig aus einem Mailorder-Katalog ausgewählt worden waren. Darunter befanden sich Fotografien aus den frühen Siebzigern, auf denen Frauen mit gespreizten Beinen die Schwänze riesiger Hengste ritten und Schweineschwänze saugten, die wie weiche, fleischige Korkenzieher aussahen. Ich hatte schon einmal inPlayboyoderPenthousegeblättert, aber das hier spielte in einer ganz anderen Liga. Das war nicht einfach nur obszön, sondern surreal – diese ganzen Frauen strahlten mit dem wirklich unschuldigen Lächeln von Blumenkindern in die Kamera, während sie den Tieren einen bliesen und sie fickten.

Hinter dem Spiegel waren auch Fetischmagazine wieWatersportsoderBlack Beautyversteckt. Anstatt die kompletten Hefte zu stehlen, nahmen wir eine Rasierklinge und schnitten bestimmte Seiten aus. Dann falteten wir sie in kleine Quadrate und versteckten sie unter den großen, weißen Felsen, die an der Auffahrt zur Garage meiner Großmutter standen. Jahre später, als wir an der gleichen Stelle nach ihnen suchten, waren sie noch immer da – verwittert, zerfranst, voller Schnecken und Regenwürmer.

An einem Herbstnachmittag, als Chad und ich nach einem besonders ereignislosen Schultag am Esszimmertisch meiner Großmutter saßen, wollten wir endlich herausfinden, was sich in der verschlossenen Schublade an der Werkbank befand. Stets darauf bedacht, ihre Brut zu mästen, stopfte uns Großmutter – sie hieß Beatrice – andauernd mit Fleischklößen und einem widerlichen Fruchtsirup voll, der größtenteils aus Wasser bestand. Sie stammte aus einer reichen Familie und hatte haufenweise Geld auf der Bank liegen, aber sie war so geizig, dass bei ihr eine Flasche Sirup monatelang ausreichen musste. Meistens trug sie kniehohe Strümpfe, die bis zu den Fußknöcheln heruntergerollt waren, und merkwürdige graue Perücken, die ihr offenkundig nicht passten. Die Leute haben mir immer gesagt, dass ich ihr ähnlich sehe, denn wir waren beide dünn und hatten den gleichen schmalen Gesichtsschnitt.

Solange ich hier ihr ungenießbares Essen in mich hineinzwängte, hatte sich in dieser Küche nie etwas verändert. Über dem Tisch hing ein vergilbtes Bild vom Papst, das in einen billigen Messingrahmen eingefasst war. Ein imposant wirkender Stammbaum, der die Wurzeln der Familie Warner nach Polen und Deutschland zurückverfolgte (wo sie noch die Wanamakers genannt wurden), klebte direkt daneben. Im Zentrum der Aufmerksamkeit aber stand ein großes, hohles, hölzernes Kruzifix mit einem goldenen Jesus. Das Holzgestell war mit einem toten Palmenzweig umwickelt. Unter einem kleinen Schiebedach verbargen sich eine Kerze und eine Schale mit Weihwasser.

Gleich unter dem Küchentisch lief ein Heizungsschacht entlang, der direkt zu der Werkbank im Keller führte. Durch diesen Hohlraum hindurch konnte man das trockene Aufhusten meines Großvaters hören. Er ließ den CB-Funk laufen, aber er sprach nie in das Gerät hinein, sondern hörte nur zu. Als ich noch sehr jung war, hatte er wegen Krebs im Krankenhaus gelegen, und solange ich mich erinnern kann, bekam ich niemals seine wirkliche Stimme zu hören, nur dieses schartige Keuchen, das er durch seinen Luftröhrenschnitt presste.

Wir warteten, bis wir hören konnten, dass er den Keller verlassen hatte, ließen unsere Fleischbällchen stehen, schütteten den Sirup in den Heizungsschacht und wagten uns nach unten. Wir konnten hören, wie unsere Großmutter vergeblich hinter uns herrief: »Chad! Brian! Macht eure Teller leer!« Wir hatten Glück, dass sie an diesem Nachmittag nur schrie. Normalerweise, wenn sie uns beim Essenstehlen erwischte, wir eine freche Antwort gaben oder sonst irgendeinen Mist bauten, mussten wir in der Küche fünfzehn bis sechzig Minuten lang vor einem Besenstiel in die Hocke gehen, was uns ständig zerschundene und verschorfte Knie einbrachte.

Chad und ich arbeiteten schnell und ruhig. Wir wussten, was zu tun war. Nachdem wir uns einen verrosteten Schraubenzieher geschnappt hatten, stemmten wir die Schublade der Werkbank weit genug auf, um gerade so hineinspähen zu können. Das Erste, was wir sahen, war Zellophan, jede Menge davon, das um irgendwas herumgewickelt war. Wir konnten es aber nicht genau erkennen. Chad schob den Schraubenzieher tiefer in die Schublade. Nun waren Haare und Bänder zu sehen. Er zwängte das Werkzeug noch weiter hinein, und ich zog an, bis die Schublade endlich nachgab.

Was wir nun entdeckten, waren Bustiers, Büstenhalter, Slips und Höschen – sowie mehrere verhedderte Frauenperücken mit hart gewordenem, bunt geflecktem Haar. Wir fingen an, das Zellophan auszuwickeln, aber als wir erkannten, was darin verborgen war, ließen wir das Päckchen auf den Boden fallen. Keiner von uns beiden wollte es anfassen. Es waren mehrere Dildos mit Saugnäpfen unten dran. Vielleicht war ich einfach noch zu jung, aber sie kamen mir riesig vor. Und sie waren mit einem getrockneten, dunklen Schleim überzogen, fast wie die gelatineartige Kruste, die sich um einen Truthahn herum bildet, wenn er im Ofen gebacken wird. Später kamen wir zu dem Schluss, dass es sich um altes Vaseline handeln musste.

Ich überredete Chad, die Dildos wieder einzupacken und sie in die Schublade zurückzulegen. Für diesen Tag hatten wir genug geforscht. Genau in dem Moment, als wir die Lade verschließen wollten, drehte sich der Knopf an der Kellertür. Für einen Moment erstarrten Chad und ich vor Schreck, dann griff er hastig nach meiner Hand und zog mich unter einen Sperrholztisch, auf dem mein Großvater seine Spielzeugeisenbahn aufgebaut hatte. Das war gerade noch rechtzeitig genug, denn seine Fußschritte waren fast schon auf der untersten Stufe zu hören. Der Boden war mit Zubehör für seine Spielzeugeisenbahn übersät, größtenteils Kiefernnadeln und Kunststoffschnee, was ungefähr wie Krapfen mit Puderzucker aussah, die im Dreck zertrampelt worden waren. Die Nadeln pieksten an unseren Ellbogen, ein Ekel erregender Geruch lag in der Luft, und unser Atem ging schwer. Aber Großvater schien weder uns noch die halbgeöffnete Schublade zu bemerken. Wir hörten, wie er in dem Raum herumschlurfte und trocken durch das Loch in seinem Hals hustete. Es machte »Klick«, und die Spielzeugeisenbahn begann über die großen Schienen zu rattern. Seine schwarzen Lacklederschuhe traten direkt vor uns auf dem Boden auf. Wir konnten bis zu seinen Knien hinaufsehen, aber glücklicherweise wussten wir, dass er auf einem Stuhl saß. Seine Füße fingen langsam an, gegen den Boden zu schaben, als würde er gewaltsam in seinem Stuhl umhergeschaukelt werden, und sein Husten übertönte langsam das Rattern der Züge. Mir fällt einfach keine Beschreibung für die Geräusche ein, die sein nutzloser Kehlkopf machte. Der beste Vergleich, den ich anbieten kann, ist ein alter, vernachlässigter Gartenrasenmäher, der stotternd wieder zum Laufen gebracht wird. Aus dem Körper eines menschlichen Wesens klang das einfach monströs.

Nach zehn äußerst unangenehmen Minuten tönte eine Stimme von den Stufen herab. »Du treuloser Gottesverräter!« Es war meine Großmutter, offenbar hatte sie schon eine ganze Zeit lang nach ihm gerufen. Der Zug hielt an, und seine Füße kamen zur Ruhe. »Jack, was machst du da unten?«, kreischte sie.

Mein Großvater bellte verärgert durch sein Loch im Kehlkopf zurück.

»Jack, kannst du zu Heinies’s laufen? Wir haben schon wieder keine Limonade mehr.«

Erneut bellte mein Großvater zurück, diesmal noch verärgerter. Er rührte sich kein bisschen, schien aber zu überlegen, ob er ihr nun helfen soll oder nicht. Dann stand er langsam auf. Wir waren in Sicherheit, wenigstens für dieses Mal.

Nachdem wir unser Bestes versucht hatten, um den Schaden zu beheben, den wir an der Schublade in der Werkbank hinterlassen hatten, stiegen Chad und ich die Stufen hinauf und gingen zu dem Entlüftungsschacht, in dem wir unser Spielzeug versteckten – wobei wir mit Spielzeug natürlich unsere beiden Luftgewehre meinten. Außer der Möglichkeit, meinen Großvater auszuspionieren, verfügte das Grundstück meiner Großeltern über zwei weitere Attraktionen: den nahegelegenen Wald, in dem wir auf Tiere schossen, und die Mädchen in der Nachbarschaft, denen wir nachstellten, leider ohne Erfolg, das mit dem Sex sollte erst sehr viel später klappen.

Manchmal gingen wir in den Stadtpark hinter dem Wald und versuchten, auf Football spielende Kids zu schießen. Bis auf den heutigen Tag hat Chad eine Luftgewehrkugel im Brustkorb stecken, die sich zwischen der Haut und dem Knochen eingegraben hat. Denn wenn wir keine anderen Opfer finden konnten, zielten wir einfach gegenseitig auf uns. Dieses Mal blieben wir in der Nähe des Hauses und wollten die Vögel in den Bäumen abknallen. Das war böse und gemein, aber wir waren jung, und uns war alles scheißegal. An diesem Nachmittag war ich besonders blutrünstig, und unglücklicherweise lief uns ein Hase über den Weg. Der Prickel, den ich darüber empfand, dieses kleine Tierchen getroffen zu haben, stand in keinem Verhältnis zum Objekt. Ich ging trotzdem hin, um mir das Resultat meiner Heldentat anzusehen. Der Hase lebte noch, das Blut floss aus seinem Auge und sickerte auf das weiße Fell. Er klappte sein Mäulchen gutmütig auf und zu und schnappte in einem letzten, verzweifelten Überlebensversuch nach Luft. Zum ersten Mal fühlte ich Mitleid mit einem Tier, auf das ich geschossen hatte. Ich nahm einen großen, flachen Stein und beendete sein Leiden mit einem schnellen, lauten, nachlässigen Schlag. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht wissen, dass ich bald eine noch härtere Lektion darüber lernen würde, wie jämmerlich ein Tier zugrunde gehen kann.

Wir rannten zum Haus zurück, wo meine Eltern bereits in einem braunen Cadillac Coupe de Ville – dem ganzen Stolz meines Vaters, nachdem er einen Job als Manager eines Teppichgeschäfts bekommen hatte – auf uns warteten. Wenn er mich abholen kam, setzte er nie seinen Fuß über die Türschwelle, es sei denn, es war absolut unvermeidbar. Überhaupt sprach er äußerst selten mit seinen Eltern. Meistens blieb er im Auto und wirkte auffällig unruhig, als würde er sich davor fürchten, dass ihm noch einmal das widerfahren würde, was er als Kind in diesem alten Haus erlebt hatte.

Unsere Wohnung lag nur ein paar Minuten entfernt, sie befand sich in einem Doppelhaus, und dort war es kein bisschen weniger klaustrophobisch als bei Großmutter und Großvater Warner. Statt nach ihrer Hochzeit das Elternhaus zu verlassen, hatte meine Mutter ihre Erzeuger mit nach Canton, Ohio, genommen. So lebten die Wyers (meine Mutter wurde mit dem Namen Barb Wyer geboren) gleich eine Tür weiter; das waren gütige Leute vom Land, und sie stammen aus West Virginia, weshalb mein Vater sie Hillbillies nannte. Ihr Daddy war Mechaniker und ihre Mutter eine übergewichtige, Pillen schluckende Hausfrau, die von ihren Eltern ständig in eine Kammer gesperrt worden war.

Chad wurde krank, so dass ich eine Woche lang auf meine Besuche bei den Großeltern Warner verzichten musste. Obwohl ich mich vor ihm ekelte und es mir eiskalt den Rücken herunterlief, wenn ich an ihn dachte, war meine Neugierde in Bezug auf meinen Großvater und seine Verkommenheit noch lange nicht befriedigt. Um die Zeit totzuschlagen, bis ich meine Untersuchungen weiter fortsetzen konnte, spielte ich im Hof mit Aleusha, die neben Chad eigentlich mein einzig richtiger Freund war. Aleusha war ein Malamut aus Alaska, so groß wie ein Wolf, und man konnte sie an ihren verschiedenfarbigen Augen leicht erkennen: Das eine war grün, das andere blau. Trotz meiner Liebe zu Aleusha jagte mir die Vorstellung, zu Hause bleiben zu müssen, einige Angst ein – denn zum Erntedankfest war mein Nachbar Mark von der Militärschule zurückgekommen.

Mark war ein pummeliger Junge mit fettigen, blonden Haaren und einem Suppentopfschnitt, aber ich schaute zu ihm auf, weil er drei Jahre älter und viel wilder war als ich. Oft beobachtete ich, wie er Steine nach seinem Schäferhund warf oder ihm Stöcke in den Arsch schob. Wir fingen miteinander zu spielen an, als ich acht oder neun war – nicht zuletzt, weil er Kabelfernsehen hatte und ich so gernFlippersah. Das Fernsehzimmer befand sich im Erdgeschoss, in dem auch ein Lastenaufzug für dreckige Wäsche eingebaut war. Wenn wir die Sendung zu Ende gesehen hatten, erfand Mark abwegige Spielchen wie »Gefängnis«. Dabei musste man sich in den Aufzug quetschen und so tun, als wäre man im Knast. Natürlich handelte es sich nicht um ein normales Gefängnis: Die Wächter waren so streng, dass die Insassen kein Eigentum haben durften – nicht einmal Kleidung. Wenn wir also nackt im Aufzug saßen, ließ Mark seine Hand an meiner Haut entlanggleiten und versuchte meinen Schwanz zu betatschen und zu liebkosen. Nachdem ich ihn ein paar Mal hatte gewähren lassen, traute ich mich endlich, mich zu verweigern und erzählte alles meiner Mutter. Sie ging sofort zu Marks Eltern, und wenig später wurde er von seiner Familie, obwohl sie mich zuvor als Lügner bezeichnet hatte, auf die Militärschule geschickt. Von da an waren unsere Familien verfeindet, und ich konnte spüren, dass Mark mir vorwarf, ihn verraten und auf diese Weise dazu beigetragen zu haben, dass er weggeschickt wurde. Seit seiner Rückkehr hatte er nicht ein einziges Wort mit mir gewechselt. Er starrte mich heimtückisch durch das Fenster oder über den Zaun hinweg an, und ich lebte in der Furcht, dass er versuchen würde, sich an mir, an meinen Eltern oder an meinem Hund zu rächen.

Insofern war es eine Erleichterung für mich, als ich in der folgenden Woche zurück bei meinen Großeltern war und mit Chad wieder Detektiv spielen konnte. Diesmal waren wir wild entschlossen, das Geheimnis meines Großvaters ein für allemal zu lüften. Nachdem wir einen halben Teller vom Essen meiner Großmutter heruntergewürgt hatten, entschuldigten wir uns und begaben uns in den Keller. Schon auf den Stufen konnten wir die Züge hören. Er war da unten.

Wir hielten den Atem an und spähten in den Raum. Sein Rücken war uns zugewandt, und wir konnten sein blaugraues Flanellhemd sehen, das er immer anhatte, den ausgestreckten Hals, den gelbbraunen Ring, der unter dem Kragen zu erkennen war, und sein schweißbeflecktes Unterhemd. An seiner Kehle haftete ein weißes, ebenfalls verdrecktes Gummiband, das den Metallkatheterschlauch über dem Adamsapfel in der richtigen Stellung hielt.

Ein angespanntes, langsam aufsteigendes Gefühl der Angst ließ unsere Körper erschaudern. Das war es. Wir schlichen die knarrenden Stufen so leise wie möglich herunter und hofften, dass unsere Geräusche von der Spielzeugeisenbahn übertönt würden. Unten angekommen, drehten wir uns herum und versteckten uns in einer stinkenden, direkt hinter den Stufen gelegenen Nische, darum bemüht, nicht zu spucken oder zu schreien, als die Spinnweben an unseren Gesichtern kleben blieben.

Von unserem Versteck aus konnten wir die Eisenbahnanlage gut überblicken. Es gab zwei Gleise, auf beiden fuhren Züge, und während die Waggons die planlos verlegten Schienen herunterrasselten, entstand ein stechender, giftiger Geruch, als würde das Metall auf den Gleisen brennen. Mein Großvater saß in der Nähe des Transformators, in dem sich die Regler für die Züge befanden. Sein Nacken hat mich immer an eine Vorhaut erinnert. Das Fleisch hing runzlig von den Knochen herab, es war alt und ledrig wie Alligatorhaut und vollkommen rot. Sein restliches Gesicht war grauweiß wie Vogelscheiße, nur seine Nase war nach jahrelangem Trinken sichtlich verfallen und mit geplatzten Äderchen durchsetzt. Ein Leben, das von körperlicher Arbeit geprägt war, hatte Hornhaut und Schwielen an seinen Händen hinterlassen. Seine Fingernägel waren dunkel und brüchig wie Insektenflügel.

Großvater schenkte den Zügen, die wild um ihn herumkreisten, keine Aufmerksamkeit. Seine Hose war bis zu den Knien heruntergezogen, auf seinen Beinen lag ein aufgeschlagenes Magazin, und unter trockenem Husten rubbelte er mit der rechten Hand in seinem Schoß herum. In der anderen hielt er ein gelb verkrustetes Taschentuch, mit dem er den Schleim an seinem Luftröhrenschnitt wegwischte. Wir wussten, was er tat, und wir wollten sofort gehen. Aber wir waren hinter der Treppe gefangen und fürchteten uns zu sehr, um uns ins Freie zu wagen.

Plötzlich hörte das Husten stotternd auf. Großvater drehte sich in seinem Stuhl herum und starrte geradeaus auf die Treppe. Das Blut gefror uns in den Adern. Er stand auf, seine Hose rutschte bis zu den Fußknöcheln herunter, und wir pressten unsere Körper gegen die schimmelige Wand. Wir konnten nicht mehr erkennen, was er gerade tat. Mein Herz bohrte sich wie eine zerbrochene Flasche in meinen Brustkorb, und ich war zu paralysiert, um noch schreien zu können. Tausende von perversen und gewalttätigen Dingen würde er uns nun antun, schoss es mir durch den Kopf. Dabei hätte er mich nur berühren müssen, und ich wäre vor Angst auf der Stelle tot umgefallen.

Das Husten, Wichsen und Scharren setzte wieder ein, so dass wir ein wenig durchatmen konnten. Es war nun nicht mehr ganz so gefährlich, hinter der Treppe hervorzuspähen. Nicht, dass wir darauf noch große Lust gehabt hätten, aber uns blieb nichts anderes übrig. Nach mehreren quälend langen Minuten machte sein Kehlkopf ein grausiges Geräusch. So klingt sonst nur ein Auto, wenn jemand den Zündschlüssel dreht, obwohl der Motor schon an ist. Ich wandte meinen Kopf ab, aber es war bereits zu spät, um mir nicht den weißen Eiter vorzustellen, der wie das Innere einer zerquetschten Kakerlake aus seinem gelben, runzeligen Penis herauspresst wurde. Als ich wieder hinschaute, hatte er bereits sein Taschentuch gezückt – natürlich dasselbe, mit dem er den Schleim am Hals weggewischt hatte – und saugte damit die ganze Bescherung auf. Wir warteten, bis er gegangen war, kletterten mühsam die Stufen hoch und schworen uns, niemals wieder einen Fuß in den Keller zu setzen. Falls Großvater wusste, dass wir da unten gewesen waren, oder die kaputte Schublade an der Werkbank bemerkt haben sollte, dann hat er uns jedenfalls nie darauf angesprochen.

Auf der Heimfahrt erzählten wir unseren Eltern, was passiert war. Ich hatte das Gefühl, dass meine Mutter uns das meiste – wenn nicht sogar alles – glaubte. Mein Vater musste schon deshalb Bescheid wissen, weil er selber in dem Haus aufgewachsen war. Er sagte kein einziges Wort, aber meine Mutter erzählte uns, dass mein Großvater vor Jahren, als er noch als Lastwagenfahrer gearbeitet hatte, in einen Unfall verwickelt war. Als die Ärzte ihn im Krankenhaus auszogen, fanden sie Frauenwäsche unter seiner Oberbekleidung. Das war ein Familienskandal, über den niemand reden durfte, und auch wir wurden zu äußerster Geheimhaltung verpflichtet. Nach außen hin wurde alles entschieden abgestritten – und das bis auf den heutigen Tag. Chad musste seiner Mutter erzählt haben, was er gesehen hatte. Jedenfalls war es ihm auf Jahre hinaus verboten, sich mit mir zu treffen.

Als wir in unsere Auffahrt einbogen, suchte ich nach Aleusha, um mit ihr zu spielen. Ich fand sie am Gartenzaun, sie lag kotzend im Gras und krümmte sich vor Schmerz. Als der Tierarzt eintraf, war Aleusha tot, und ich brach in Tränen aus. Der Veterinär sagte, jemand habe sie vergiftet. Ich hatte das komische Gefühl zu wissen, wer dieser jemand war.

2.: Wer sich hier auf Rockmusik einlässt, wird an die Luft gesetzt

Brian Warner war einfach nur Durchschnitt. Er war immer dürr wie eine Vogelscheuche. Manchmal habe ich ihn bei sich zu Hause besucht, und dann haben wir zusammen Platten gehört, Sachen wie Queensryche, Iron Maiden, jede Menge Judas Priest. Ich wusste viel mehr, was angesagt war, als er. Ich fand nicht, dass er musikalisch was draufhatte, und möglicherweise ist das auch heute noch so. Vielleicht hatte er einfach Glück.

Neil Ruble, Heritage Christian School, Klasse von 1987

Brian Warner und ich sind an der Christian School von Canton, Ohio, in die gleiche Klasse gegangen. Wir beide, Brian und ich, haben uns gegen den religiösen Druck aufgelehnt, der hier auf uns ausgeübt wurde. Er vermarktet sich, natürlich, als Satan. Ich habe mich gegen diese Vorstellung, dass es einen Gott und einen Teufel gibt, immer gewehrt – erst als Agnostikerin und zuletzt als Hexe.

Kelsey Voss, Heritage Christian School, Klasse von 1987

Ich würde Marilyn Manson gern fragen: »Habe ich dich jemals in deiner Entscheidung für diesen Lebensstil beeinflusst?« Ich frage mich immer wieder: »Gibt es irgendetwas, das ich hätte anders machen sollen?«

Carolyn Cole, ehemalige Schuldirektorin, Heritage Christian School

Jerry, manchmal glaube ich, wir bewegen uns jetzt sehr schnell auf ein Armageddon zu.

Ronald Reagan, im Gespräch mit Reverend Jerry Falwell

Der Weltuntergang trat nicht ein, so wie es uns prophezeitworden war.

In den Seminaren, die jeden Freitag an der Heritage Christian School stattfanden, hatte man uns eingetrichtert, dass alle Anzeichen schon zu sehen waren. »Ihr werdet spüren, dass sich die Bestie aus dem Boden erhoben hat, denn das Knirschen ihrer Zähne wird überall zu hören sein«, pflegte Miss Price ganze Stuhlreihen ängstlich geduckter Sechstklässler in ihrer drohendsten, unnachgiebigsten Stimme zu warnen. »Und alle, Kinder und Eltern gleichermaßen, werden leiden. All jene, die keine Markierung bekommen haben, die nicht die magische Ziffer tragen, werden vor den Augen ihrer Familien und Nachbarn enthauptet.«

An diesem Punkt machte Miss Price eine Kunstpause, zog eines ihrer Schaubilder hervor und hielt die vergrößerte Fotokopie des Symbols UPC in die Höhe, wobei die Zahl am unteren Rand in die Ziffer 666 umgeschrieben worden war. Daran konnten wir erkennen, dass die Apokalypse unmittelbar bevorstand: Das UPC, so hatte man uns gelehrt, war das Zeichen der Bestie, von der die Offenbarung des Johannes sprach. In den Supermärkten seien bereits Maschinen installiert worden, die diesen Code entziffern und das Bewusstsein der Menschen kontrollieren könnten. Schon bald, warnte man uns, werde dieser satanische Preiscode unser Geld ersetzen, und jeder von uns müsste das Zeichen der Bestie auf der Hand tragen, um noch irgendetwas kaufen zu können.

»Wenn ihr Christus verleugnet«, pflegte Miss Price fortzufahren, »und diese Tätowierung auf eurer Stirn oder euren Händen tragt, dann wird es euch erlaubt sein, weiterzuleben. Aber dann werdet ihr auch« – und an diesem Punkt hielt sie eine Tafel mit einem vom Himmel herabsteigenden Jesus in die Höhe – »das ewige Leben verloren haben.«

In anderen Seminarstunden zeigte sie uns eine Tafel mit Zeitungsausschnitten. Sie dokumentierten den Attentatsversuch auf Ronald Wilson Reagan, den kurz zuvor John Hinckley jr. begangen hatte. Wieder hielt sie eines ihrer Schaubilder in die Höhe und las aus dem dreizehnten Kapitel der Offenbarung vor: »Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.« Die Tatsache, dass Ronald Reagans Vorname, Mittelname und Nachname aus jeweils sechs Buchstaben bestanden, musste einmal mehr dafür herhalten, dass unsere letzte Stunde geschlagen hatte, dass sich der Antichrist hier auf der Erde befand und dass wir uns innerlich auf die Ankunft Christi und den Freudentaumel vorbereiten mussten. Meine Lehrer stellten das alles nicht so dar, als hätten wir es mit einer Meinung zu tun, die für Interpretationen offen steht, sondern als handelte es sich um ein unleugbares Schicksal, das uns durch die Bibel auferlegt worden ist. Sie brauchten keine Beweise; sie hatten den Glauben. Und die Erwartung der herannahenden Apokalypse erfüllte sie mit einer geradezu frivolen Vorfreude, denn sie waren davon überzeugt, dass sie gerettet würden – tot, aber im Himmel und von allen Leiden befreit.

Das war die Zeit, in der ich meine ersten Albträume bekam – Albträume, die mich bis auf den heutigen Tag verfolgen. Die Vorstellung eines nahenden Weltuntergangs und des Antichristen versetzte mich in Angst und Schrecken. Ich war davon regelrecht besessen, schaute mir Filme wieDer ExorzistoderDas Omenan und las prophetische Bücher wie die Briefe des Nostradamus,1984von George Orwell und die Romanfassung des FilmsA Thief In The Night