16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

London 2021: Ben ist vierunddreißig und sucht händeringend eine bezahlbare Wohnung. Winnie ist fünfundachtzig und braucht jemanden, der ihr in ihrem großen Haus in Wimbledon zur Hand geht. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Hoffentlich, denn als kurz nach Bens Einzug ein Lockdown verhängt wird, muss das ungleiche Paar ungeahnt eng zusammenrücken. Was folgt, ist ein Jahr, in dem Ben viel über das Leben lernt. Ob bei Toast mit Orangenmarmelade, der täglichen Lektüre der Times oder dem gemeinsamen Gucken von »The Crown«: Die eigenwillige und einnehmende Winnie schöpft aus den Erfahrungen eines langen Lebens und hat so einige Weisheiten für Ben parat. Warmherzig, bewegend und unglaublich komisch erzählt ›The Marmelade Diaries‹ nicht nur die wahre Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft, sondern auch von einer Frau, die unbeirrbar ihren eigenen Weg gegangen ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 425

Ähnliche

LONDON 2020: Ben ist Mitte dreißig und sucht händeringend eine Wohnung. Winnie ist Mitte achtzig und braucht jemanden, der ihr in ihrem großen Haus zur Hand geht (und potenzielle Einbrecher abschreckt). Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Hoffentlich, denn bald muss das ungleiche Paar ungeahnt eng zusammenrücken. Was folgt, ist ein Jahr, in dem Ben viel über das Leben lernt. Ob bei Toast mit selbstgemachter Orangenmarmelade, der täglichen Lektüre der Times oder beim gemeinsamen Gucken der Serie The Crown: Die eigenwillige und einnehmende Winnie schöpft aus den Erfahrungen eines langen Lebens und hat so einige Weisheiten für Ben parat.

›The Marmalade Diaries‹ erzählt von einer Frau, die unbeirrbar ihren eigenen Weg gegangen ist, und zeigt, dass es nie zu spät ist, neue Freundschaften zu schließen.

© Sam Bush

Ben Aitken ist Journalist und Autor. Für seine Reportagen reiste er um die Welt, bis er bei Winnie einzog und von einem landesweiten Lockdown überrascht wurde. ›The Marmalade Diaries‹ ist sein viertes Buch.

Werner Löcher-Lawrence ist literarischer Agent und Übersetzer. Zu den von ihm übersetzten Autor*innen gehören John Boyne, Hisham Matar, Robert Littell, Hilary Mantel, Richard Wright und Meg Wolitzer.

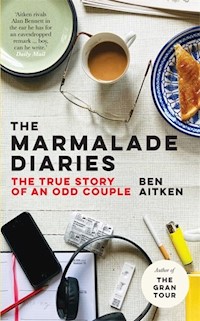

Ben Aitken

The Marmalade Diaries

Ein junger Mann, eine alte Frau und das Geheimnis von Orangenmarmelade

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence

Die Englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel ›The Marmalade Diaries‹ bei Icon Books, London

© 2022 Ben Aitken

© Icon Books, 2022 by agreement with Johnson & Alcock Ltd.

eBook 2023

© 2023 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Übersetzung: Werner Löcher-Lawrence

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagabbildung: Glas: Depositphotos © mika_48, Orangen: Depositphotos © zzzorik, Leinen: © AdobeStock/Alexey Kirillov

Satz: Angelika Kudella, Köln

eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN eBook 978-3-8321-6083-8

www.dumont-buchverlag.de

Prolog

Dies ist kein Buch über Marmelade. Marmelade kommt vor, sie ist gleichsam der Kleber, der alles zusammenhält, wird aber nicht großzügig überall verteilt. Ich sage das, um all diejenigen zu warnen, die ein Buch über Marmelade wollen. Es ist keines. Marmelade kommt nur deshalb im Titel vor, weil ich sie während eines der seltsamsten Jahre meines Lebens jeden Morgen zum Frühstück gegessen habe.

Dieses Jahr war so seltsam, weil ich es zum großen Teil mit einer frisch verwitweten Fünfundachtzigjährigen verbracht habe. Ich bin bei Winnie eingezogen, weil sie ein überzähliges Zimmer hatte und eine helfende Hand im Haus brauchte (oder gleich mehrere, wie sich herausstellte). Ich meinerseits brauchte ein Zimmer und konnte besagte helfende Hand anbieten. Was wir beide nicht brauchten, war ein strikter, sich hinziehender nationaler Lockdown, der zehn Tage nach meinem Einzug begann. Hätte ich gewusst, was mir bevorstand, wäre ich geblieben, wo ich war. Es war beileibe nicht mein Ziel, 96Prozent meiner absehbaren Zukunft mit einer Fremden zu verbringen, die fünfzig Jahre älter war als ich. Ich bin ziemlich flexibel, was meine Vorstellung angeht, wie man sichs gut gehen lassen kann, aber in diesem Fall wäre wohl selbst ich zurückgeschreckt.

Ich wusste jedoch nicht, was mir bevorstand, und bin bei Winnie eingezogen – und während der folgenden Monate ging es uns mehr oder weniger wie einem frisch verheirateten Paar, abzüglich Einverständnisses und Leidenschaft. Wir haben viel geredet, beim Frühstück an langen winterlichen Lockdown-Morgenden. Die Marmelade war das Schmiermittel zwischen uns, sorry, was das Bild angeht.

Was hier folgt, ist die Geschichte eines wirklich merkwürdigen Konkubinats, das bis in den Sommer 2021 andauerte, als es seinen natürlichen Endpunkt erreichte. Es ist eine Geschichte, die im Nachhinein kaum den Rang soziokultureller Tagebücher erreichen wird wie einst die von Samuel Pepys und Bridget Jones. Aber hey-ho!

1

Unter keinen Umständen werde ich das Haus erben

21.OKTOBER 2020Ich ziehe bei Winnie ein. Sie ist fünfundachtzig und hat ihren Mann Henry vor zehn Monaten verloren. Ihre Kinder haben das Gefühl, sie könnte jemanden im Haus brauchen (offenbar jemand anderen als sie selbst), der Sicherheit halber und um hier und da anzupacken, zum Beispiel beim Kohlenholen und Müllrausbringen. Das Zimmer stand online. Als ich gesehen habe, wie niedrig die Miete ist, habe ich mich gefragt, ob die Sache einen Haken hat. Wie sich herausstellt, ist Winnie der Haken.

Winnie hat Platz. In der Hinsicht ist sie ein Naturtalent. Es ist ein frei stehendes viktorianisches Sieben-Zimmer-Anwesen. Halb eine Anhöhe hinauf. Mit riesigem Garten. In jeder Hinsicht das komplette Gegenteil von allem, was ich bisher gekannt habe. Ich bekomme eine eigene kleine Wohnung oben im Haus, wo sich früher die Dienerschaft erholt und darüber ausgetauscht hat, wie nett ihre Arbeitgeber doch sind. Versprochen ist ein Blick über Croydon.

Winnie Carter, 85, Witwe. Das ist so ziemlich alles, was ich weiß. Das und dass sie gerne gärtnert und über Malerei redet. Sie hat früher ehrenamtlich als Museumsführerin gearbeitet, sagt man mir, und die Natur des Menschseins anhand von Tizian und so weiter erläutert. Ihr Sohn, Stewart, ist Diplomat, wohnt knapp zehn Kilometer entfernt und sagt, ich soll mich nicht weiter an der Art seine Mutter stören, was immer das zu bedeuten hat. Er meint, wenn ich mich erst an ihre Eigenheiten gewöhnt habe, werden sich die Dinge schon »einpendeln«.

Natürlich habe ich ihn wegen des Coronavirus gefragt, der die Welt gerade im Sturm erobert, und ob Winnie es bevorzugen würde, wenn ich Abstand hielte und so weiter. Im Gegenteil, sagt Stewart. Sie ist fit und entspannt, sagt er. Knutscht nur nicht unbedingt gleich miteinander. Ich werde den Eindruck nicht los, dass er nichts dagegen hätte, wenn sich seine Mutter zeitig verabschiedete, damit er früher wieder an sein altes Zimmer kommt.

Ich stehe in der Einfahrt und sehe mir das Haus an. Name: Windy Ridge. Schiebefenster, einfach verglast. Gelbe Ziegel. Rote Tür. Ein ungewöhnlicher Klopfer. Stewart macht auf.

»Hallo!«

»Stewart?«

»Ben?«

Wir stoßen mit den Fäusten gegeneinander – zwei moderne Seelen, die sich verstehen. Ich biete auch Winnie meine Faust an. Sie guckt nur und schlurft an mir vorbei: »Ich sehe gerade mal nach den Mülltonnen.« Freut mich auch, Sie kennenzulernen.

Die nächste Stunde oder so verschwimmt ein bisschen in der Erinnerung. Stewart zeigt mir, wie die Alarmanlage funktioniert, wie man das Garagentor verschließt, die Hintertür, die Haustür, welche Flaschen Wein mehr wert sind als mein Leben und immer so weiter. Die notwendigen Dinge eben. Dann unterschreiben Winnie und ich einen Vertrag, in dem steht, dass ich unter keinen Umständen das Haus erben werde. Ich habe den Vertrag vorher gelesen und setze meinen Namen ohne großes Getue darunter. Winnie hat ihn nicht gelesen und es offenbar auch jetzt nicht vor. Ihr ist egal, was genau drinsteht. »Ja, ja, gib ihm den Schlüssel.« Der Gedanke drängt sich auf, dass der Familie mehr an meinem Einzug liegt als ihr.

Ich nehme an, Winnie hat ihr Okay für mich nicht unbedingt deshalb gegeben, weil sie denkt, dass wir wahnsinnig viel Spaß zusammen haben werden, sondern weil sie weiß, dass ich mich mal um einen Jungen mit Zerebralparese gekümmert habe. Winnies Ältester hat auch eine Zerebralparese, und es würde mich nicht überraschen, wenn meine neue Vermieterin vorhätte, mich zweimal die Woche zu ihm zu schicken. Wobei es im Moment nicht so einfach wäre, Arthur, so heißt er, zu besuchen. Offenbar lebt er in einem Heim, das nur ein paar Straßen entfernt liegt, und da gilt im Moment eine Nulltoleranzpolitik in Bezug auf Besuch. Was immer Winnie am Ende bewogen haben mag, meinem Einzug zuzustimmen, ich bin ihr dankbar dafür.

Ich gehe nach oben. Einmal, zweimal. Es ist tatsächlich eine Art eigene Wohnung mit einem Schlafzimmer, einer Küche, einem Bad und einem Arbeitszimmer. Ich nehme mein neues Nest in Augenschein. Es ist immer komisch, irgendwo neu anzukommen, vor allem wenn es ein neues Zuhause ist und ganz besonders wenn es Teil des Zuhauses einer frisch verwitweten Frau ist, die schon seit fünfzig Jahren hier wohnt.

Warum dieser Umzug? Es gab doch sicher offensichtlichere Möglichkeiten? Ja und nein. Ja – in meinem Alter sollte man (wenn man auch nur halbwegs normal denkt) eigentlich versuchen, eine erste eigene Bleibe zu kaufen, mit einem geliebten Menschen zusammenzuziehen oder sich doch wenigstens in einer Gegend der Stadt ein Zimmer zu suchen, die nicht von Leuten bevölkert ist, die eine Rente beziehen (oder gleich mehrere, was bei Winnie der Fall sein könnte). Nein, ich habe nicht das Geld, um zu wohnen, wo ich gerne wohnen möchte oder mit wem ich gerne zusammenwohnen würde. Ich müsste um die dreihundert Jahre arbeiten, um mir so was wie das hier leisten zu können. London ist so attraktiv wie unmöglich.

Aber es ist nicht nur das Geld, nicht allein die Miete von nur zweihundert Pfund im Monat. Meine Entscheidung hat auch mit ein paar Erfahrungen der letzten Zeit zu tun. Vor Jahren habe ich mehrfach Urlaub mit Leuten gemacht, die zweimal, dreimal so alt waren wie ich: Busreisen, alles inklusive, bei denen ich zig Bingonachmittage und -abende mitgemacht und mir zahllose Anekdoten über Rationierungen und Maggie Thatcher angehört habe. Ich habe ein Buch über diese generationsübergreifenden Reisen geschrieben, wobei The Gran Tour weder im Fernsehen von Richard & Judy empfohlen wurde noch auch nur annähernd ein Bestseller war. (Es sei denn, man betrachtet allein ein ganz spezielles Zeitfenster von fünfzehn Minuten in einem ganz speziellen Buchladen in Norwich, wo ich selbst gleich vier Exemplare gekauft habe.) Aber das alles hat mir zumindest die durchaus bedeutende Erkenntnis verschafft, dass mit einer älteren Person zusammenzuleben nicht unerträglicher sein muss als mit einer jüngeren.

Ich brauche nicht lange, um zu begreifen, dass Winnie keine leidenschaftliche Köchin ist. Das wird bereits klar, als sie mich zehn Minuten nach Stewarts Abgang fragt: »Was gibts zum Abendessen?«

Ich gehe auf Nummer sicher und mache eine Bolognese, wozu ich etwa ein Dutzend Mal zum falschen Topf und der falschen Pfanne greife. (Es ist durchaus angemessen zu sagen, dass Winnie in Bezug auf ihre Küchenutensilien einen pedantischen Zug hat.) Sie probiert einen Mundvoll (noch im Stehen, was ich für einen neuartigen Ansatz halte) und nennt das Ergebnis »amüsant«, was nach meinem Kenntnisstand nichts ist, was eine Bolognese sein will. Zur Pasta gibt es eine Focaccia, die Winnie als »entschlossen« charakterisiert. Sie hat zweifellos ihre eigene Art, Dinge zu benennen.

Wir sitzen am Esstisch, der eine Seite des Wohnzimmers einnimmt. Zwei Terrassentüren führen hinaus in den Garten. Es gibt ein Sofa, zwei Drehstühle wie in einer Vorstandsetage, einen elektrisch verstellbaren Sessel und noch einen normalen aus, wie es scheint, Kiefer sowie mehrere Kommoden und einen Eckschrank (so nennt man so etwas wohl), in dem, was weiß ich, die Überreste von Winnies letztem Mieter untergebracht sind. Ich mache mir für gewöhnlich nichts aus Möbeln, ich sitze drauf und das wars. Dennoch führe ich das alles hier auf, weil es im Prinzip das ist, worüber ich beim Essen rede. Meine Gesprächstaktik folgt zunächst grundsätzlich der Devise: »Sag, was du siehst.« Eine Kostprobe:

»Hübsche Lampe«, sage ich.

»Die Birnen halten nur nicht lange.«

»Der Garten sieht schön aus.«

»Eine nette Plage.«

»Gibt es dafür jemanden?«

»Er kommt einmal in der Woche. Ich gebe ihm dreißig Pfund und eine Dose Bier.«

»Für den Tag?«

»Schön wärs. Er bleibt drei Stunden. Was nicht annähernd ausreicht.«

»Nicht?«

»Tatsächlich hat er mir zu verstehen gegeben, dass er für Hilfe empfänglich wäre.«

»Das ist eine schöne Pfeffermühle.«

»Ziemlich störrisch, fürchte ich.«

»Was ist das für eine Pflanze?«

»Wahrscheinlich die gewöhnlichste Zimmerpflanze der Welt.«

»Ah.«

»Eine Birkenfeige. Ein Ficus benjamina.«

»Dann trägt sie also meinem Namen.«

»Das mag sein, an den Besitzverhältnissen ändert es jedoch nichts. Davon habe ich genug.«

»Wie meinen Sie das?«

»Einige Mitglieder meiner Familie haben zuletzt hier bei mir gewohnt und schienen versessen darauf zu beschlagnahmen, was nicht niet- und nagelfest war.«

»Das Arrangement hat also nicht funktioniert?«

»Nein. Hat es nicht. Weshalb Sie jetzt hier sind. Sollen wir noch eine Flasche aufmachen?«

Alles in allem ist das Essen für ein erstes Date von einer netten Unbeholfenheit. Als sich unsere Finger beim Greifen nach dem Parmesan kurz berühren, zeigt Winnie Reflexe, die ihr Alter Lügen strafen. Ungeachtet meiner Gesprächseröffnung, die mich alle Dinge im Raum ansprechen und in Winnie die Sorge aufkommen lässt, dass ich mögliche Beutestücke taxiere, würde ich sagen, unsere Unterhaltung verläuft ganz allgemein okay.

Aber sie bleibt auch an der Oberfläche, das heißt, bis Winnie ein wenig Salz auf dem Tisch verstreut und sie etwas an ihrem kleinen Missgeschick an den Verlust ihres älteren Bruders erinnert, als er achtzehn war. (Die Welt muss mit fünfundachtzig voller Erinnerungen sein, nehme ich an.)

»Er ist bei einem Rettungsversuch auf See ertrunken«, sagt sie. »Das Boot hieß Illustrious. Ich weiß noch, wie mein Vater den Anruf entgegengenommen hat. Er sagte: ›Ja, das stimmt schon, richtig, jaja‹, und bewahrte die Haltung, während ihm Tränen über die Wangen strömten.«

Sie überlegt einen Moment – wohl über die Kluft zwischen Gesagtem und Gefühltem –, lächelt dann, sieht mich an und fragt: »Gibt es Nachtisch?«

Das Ende des Tages, das Geschirr ist gespült, aus dem Fernseher im Wohnzimmer nebenan klingen Nachrichten über ansteigende Fallzahlen herüber, und Winnie deckt den Küchentisch fürs Frühstück. Sie deckt ihn für zwei, mit zwei Tellern, zwei Schüsselchen, zwei Messern, zwei Löffeln, einem Glas Orangenmarmelade – doch der zweite Platz ist nicht für mich. Er ist für Henry. Die Art, wie sie die Dinge arrangiert, ist eindeutig. So langsam, so liebevoll. Als sie sieht, dass ich es sehe, will sie sein Gedeck wieder wegräumen, entschließt sich dann aber dagegen. »Oh, es schadet nicht.«

22.OKTOBERAls ich am Morgen nach unten in die Küche komme, kämpft sie mit dem Anrufbeantworter. Sie kann die Nachrichten nicht löschen, was zur Folge hat, dass keine neuen mehr hinterlassen werden können. Die Kapazität ist erschöpft. Ich versuche zu helfen, aber der Apparat widersetzt sich mir genauso wie ihr. Wir vermögen beide keinen neuen Platz zu schaffen. »Das ist genau das, was ich brauche. Hilft meinem Sozialleben wunderbar auf die Sprünge.«

Als sie mir eine Scheibe Toast anbietet, muss ich sagen, dass ich bereits oben gefrühstückt habe. Sie wirft mir einen Blick zu: So wird es also sein? Ich entschuldige mich und erkläre, dass ich ihr nicht auf den Füßen herumstehen wollte. Sie sagt: »Aber wozu sind Füße sonst da?«, zeigt mir den Kohleneimer und schickt mich zum Kohlenschuppen. Sie hält den Ofen immer in Gang und wird diese Gewohnheit auch jetzt nicht aufgeben.

Zum Abendessen brate ich Lammkoteletts. Sie zeigt mir einen Trick: den Rotwein zusammen mit den Tellern im Backofen anwärmen. Was die Teller angeht, ist sie stur. Sie denkt, sie müssen angewärmt werden, ganz gleich, ob derweil das Essen kalt wird. Ich schlage vor, sie stattdessen in der Mikrowelle warm zu machen, um Zeit zu sparen, aber die Lady ist für unbekanntes Gelände nicht zu haben. Wie Holz: je älter, desto unflexibler. Als ich meine Einsicht äußere, klopft sie mir auf den Kopf und lässt es klingen, als wäre er hohl. Ich denke, die Küche könnte sich zu einer Art Konfliktzone entwickeln.

Die Unterhaltung beim Abendessen dreht sich zunächst um den Garten, doch dann ruft ein Stück Käsekuchen Erinnerungen an New York hervor. Ihr Vater war einer der britischen Vertreter bei den Vereinten Nationen, was bedeutete, dass Winnie dort ihre letzten zwei Schuljahre absolvierte. Die Familie fuhr mit dem Schiff hinüber, ganz so, wie es damals normal war. Winnie erinnert sich an ein Upgrade in eine Erste-Klasse-Kabine, wegen ihrer Seekrankheit, die, wie sie gerne zugibt, nicht ganz echt war. Winston Churchill war mit an Bord. Eines Abends beim Dinner hat Winnie ihm gegenübergesessen.

»Und wie war er?«

»Für mich nur ein weiterer bleicher Kloß.«

Komisch, wie eins zum anderen führt. »Arthur war ganz absolut kein bleicher Kloß, das ist mal sicher«, sagt Winnie jetzt. »Er kam blau aus mir heraus. Ich weiß noch, wie ich gedacht habe: Babys sollten nicht blau sein. Das war auf den Philippinen. Henry hatte da eine Stelle bei einer Ölgesellschaft. Sie mussten mir das Becken aufschneiden, weil er sich verletzt hatte. Arthur, nicht Henry.«

Sie tut einen Schritt zurück oder zur Seite, um etwas Raum zu schaffen. Die beiden waren frisch verheiratet, Anfang zwanzig, und hatten eine Wohnung an der Bucht von Manila. Henry wurde gleich nach Arthurs Geburt für zwei Wochen ins Inland geschickt, worauf Winnie hätte verzichten können. Sich um ein Neugeborenes mit einer Zerebralparese zu kümmern, war nichts, was sie gewohnt war. Das Paar war etwa zwei Jahre auf den Philippinen und kam mit allem möglichen hübschen Mobiliar zurück, und natürlich mit Arthur.

Ich spüle und verschwinde nach oben in meine Gefilde. Ich bin noch zu unsicher, um mich ins Wohnzimmer zu setzen. Winnie ist in der Küche und füllt sich eine Wärmflasche.

23.OKTOBERSie befindet sich zwischen zwei Gängen, als ich am Morgen nach unten komme, zwischen Müsli und Toast. Winnie bevorzugt Vollkorntoast, den sie ausnahmslos bei einem italienischen Bäcker in der Kingston Road kauft. Das tut sie, weil MrSpinnici, der Bäcker, einmal Rennfahrer war und ihr ohne Klage und unentgeltlich einen Reifen gewechselt hat, als sie 1972 direkt vor seinem Laden einen Platten hatte. Seitdem geht sie zweimal die Woche zu ihm. Winnie sagt, MrSpinnici freue sich darauf, meine Bekanntschaft zu machen, was ihre Art sein muss, mir zu sagen, dass ich in Zukunft das Brot holen gehe. Ihre Marmelade sieht gut aus, und das sage ich ihr. »Aber sie geht zur Neige«, sagt sie und belässt es dabei.

Sie ist wirklich pingelig, was das Geschirr und so weiter angeht. »Oh, da drin können Sie das Ei nicht machen«, sagt sie, als ich ein Ei da drin braten will. »Sie müssen die Pfanne ganz hinten nehmen, die, die aussieht, als hätte sie eine tropische Krankheit.«1 Und sie reißt mir fast die Hand ab, als ich ihre Lieblingsgabel nehmen will. Sie hat etwa hundert Gabeln, benutzt aber immer nur eine von ihnen. Die mittleren Zinken sind verbogen und verunstaltet. Henry und sie haben die Gabel gleich nach ihrer Verlobung 1958 in der Portobello Road gekauft, erklärt sie mir und legt sie vorsichtig weg.

Sie ruft Stewart an. Schaltet den Lautsprecher ein, damit sie weiter Tee kochen kann. Noch bevor Stewart dazu kommt, Hallo zu sagen, gibt Winnie einem Gemisch aus historischen Gedanken und gegenwärtigen Bedenken Ausdruck.

»Stewart. Ich bins, Mum. Gloria Lamont von Nummer 46: Sie hat Dreadlocks und ist sehr dünn. (Diese Teekanne spinnt.) Sie denkt, wir haben Japanknöterich hinten im Garten und dass er anfängt, alles zu überwuchern. (An Ihrer Stelle, Ben, würde ich das nicht machen.) Egal, wie geht es dir?«

Kaum hat sie die Frage gestellt, ist sie durch die Hintertür draußen im Garten, verstreut ein paar Krümel für die Vögel und lässt Stewart seine Antwort der Küche geben. Ich habe noch nie so eine ungewöhnliche Art erlebt, ein Telefon zu benutzen.

Zum Abendessen gibt es Kürbiseintopf. Sie hat Folgendes dazu zu sagen: »Das war jetzt fraglos anders. Aber sicher, ich nehme an, das sind einige Dinge nun mal.«

24.OKTOBERZusammen mit der Times (die täglich durch den Briefschlitz kommt) fällt ein Flugblatt auf die Matte. Es ist eine Werbung für eine Produktion von Educating Rita im örtlichen Theater, das man nach einer beträchtlichen Coronapause wiederbelebt hat. Ich trage Zeitung und Flugblatt in die Küche, wo Winnie ihren Toast mit Marmelade bestreicht. Ich frage sie, ob sie Lust hat, sich das Stück mit mir anzusehen, und stelle mir vor, auf der Bühne so etwas wie ein Spiegelbild unserer Situation zu erleben – nämlich eine ältere Person, die eine jüngere vor eine Entscheidung stellt.

Sie beantwortet meine Frage mit dem Hinweis darauf, dass ich mich heute Morgen nicht um das Feuer gekümmert hätte. Ich erwidere, mir sei nicht bewusst gewesen, ausschließlich dafür zuständig zu sein. Sie sagt, die letzte Person, der das nicht bewusst gewesen sei, habe nicht lange überdauert. Dann deutet sie auf das Foto eines Ministers in der Zeitung und sagt: »Der meint, wir sitzen alle im selben Boot. Was für ein Unsinn. Wir sind alle für uns.«

Winnie führt mich langsam durch den Garten. Dabei erklärt sie mir, was ihr am meisten Kopfschmerzen bereitet (dieser verdammte Japanknöterich) und die größte Freude macht: die Tulpen und die Rosen. Am Ende hält sie eine Weile inne und wägt alles noch einmal ab. »Das Verhältnis von Kopfschmerz und Freude hängt sehr von der Jahreszeit ab. Im Moment, fürchte ich, ist Kopfschmerzzeit. Hey-ho.«

25.OKTOBERWinnie bekommt im Haushaltszimmer die Haare geschnitten. Ich sehe sie im Profil, mit Liz, der Friseurin, hinter sich, als ich die Treppe herunterkomme. Winnie sieht mich und sagt zu Liz: »Schneid sie ihm als Nächstes, ja? Der arme Kerl kann kaum noch was sehen.« Und im allerletzten Moment beschließt sie noch, sich die Farbe auffrischen zu lassen.

26.OKTOBERAuf dem Weg zum Common treffen wir zufällig eine alte Freundin von Winnie. Die beiden haben sich ewig nicht gesehen, schließe ich. Mein Eindruck ist, dass Winnie viele ihrer Freundinnen lange nicht gesehen hat. Durch Henrys Krankheiten (eine ganze Serie kraftzehrender Schlaganfälle in den zehn Jahren bis zu seinem Tod) haben sie sich aus den Augen verloren. Valerie ist eindeutig voller Sorge, aber Winnie will weiter und nicht lange herumtrödeln.

Wir gehen ein ganzes Stück über den Common. Winnie erkennt die Bäume an ihren Blättern. Sie blickt an einem hoch und zeigt auf das Laub in der Krone. »Die da oben halten sich noch«, sagt sie, »weil da mehr Licht ist.« Auf dem Nachhauseweg erzählt sie, dass sie sich nach Henrys Tod eine Zeit lang wie leer gefühlt hat. »Wie auf links gedreht. Wenn ich ehrlich bin, ist es immer noch so.« Als wir zurückkommen, bringt sie eine gute Stunde damit zu, das Laub auf dem Bürgersteig zusammenzufegen.

27.OKTOBEROben auf dem Kühlschrank in der Küche steht ein kleiner Fernseher. Wir frühstücken und sehen uns eine Doku über Francis Bacon an. »Brillanter Maler, fürchterliche Bilder«, so Winnies Verdikt. Leicht eingeschüchtert durch die Bestimmtheit ihres Urteils, muss ich all meinen Mut zusammennehmen, um mich zu Lowry als meinen Lieblingsmaler zu bekennen, hauptsächlich weil mir gefällt, wie er Licht auf Dinge wirft, die für gewöhnlich im Schatten liegen. Winnie überlegt eine Weile, zieht dann die Nase kraus und sagt: »Nein. Ist nicht so meins, Lowry.«

Um das Thema zu wechseln – und Winnie vielleicht etwas aufzuheitern –, erzähle ich ihr, dass ich mich gestern verlaufen habe. Hinten auf dem Common. Beim Joggen. Sie fragt, wo, und ich sage, da war ein Teich, im Wald, nicht weit von einer Windmühle. Sie weiß, welche Stelle ich meine. »Ich war mal mit den Kindern an dem Teich, und eines von ihnen, könnte Stewart gewesen sein, zeigte auf eine Ecke vom Wasser und rief, das vibriert ja, und bei Gott, er machte keine Witze. Es war eine Legion Frösche bei einem Gangbang.« (Ich hätte mich fast verschluckt, als sie Gangbang sagte.)

28.OKTOBERIch bin jetzt eine Woche hier, und es läuft okay. Ob sich Winnie immer noch wie auf links gedreht fühlt, kann ich nicht sagen, aber der Optimist in mir meint, sie könnte mittlerweile eine Idee glücklicher sein. Was dafür spricht: Als vor ein paar Minuten das Telefon klingelte, war sie dran, bevor der Anrufbeantworter angesprungen ist, was, seit ich hier bin, das erste Mal war. Es war einer der Enkel, der wissen wollte, ob Turner ein Kubist war, was Winnie herzlich hat lachen lassen. Es war schön, das zu hören.

30.OKTOBERIch gewöhne mich an Winnies Ratschläge. Steh nicht erst um zehn auf und erwarte dann eine freudige Begrüßung. Vermische keine Pilze. Stoß nicht dagegen, sonst zerbricht es. Zieh nicht daran, sonst … zu spät, du hast es geschafft. Geh nicht so angezogen hinaus, wenn du nicht angestarrt werden willst. All ihre Ratschläge kommen ziemlich gut gelaunt daher, möchte ich noch schnell anfügen. Falls morgen Abend einige Kinder »Süßes oder Saures« fordern, will Winnie eine passende Antwort für sie parat haben.

31.OKTOBERIch gehe mit meiner Freundin essen, es ist unser vierter Jahrestag. Seltsamerweise hätte ich Winnie beinahe gefragt, ob sie mitkommen will. Als wir über den Trafalgar Square gehen, hören wir Leute sagen, ab nächsten Donnerstag gibt es einen neuen Lockdown, ausgerechnet zur Guy Fawkes Night. Was allerdings passt, wenn wir unsere Freiheit und unseren Optimismus symbolisch auf den Scheiterhaufen werfen wollen. Ich denke, ich werde mehr als geplant von Winnie sehen.

1936

Winnies Eltern gingen bei der Geburt ihrer Tochter ziemlich gegensätzlichen Beschäftigungen nach. Während MrLovelock mit Flugzeugen vom Flughafen Croydon zu starten pflegte, hatte MrsLovelock hauptsächlich damit zu tun, sich um alles zu sorgen, was ihr in den Sinn kam. (Ein Beispiel: Am Vorabend der Unterhauswahlen im Vereinigten Königreich 1924, bei denen es zum ersten Mal zu einer Labour-Regierung kam, verbrachte Winnies Mutter mehrere schmerzliche Stunden voller Angst, Russisch lernen zu müssen.) Ja, täusche dich nicht, Winnie Lovelock kam nicht aus dem Nichts. Sie fand auf der Entbindungsstation des Greenwich Hospital in London auf diese Welt, und das Erste, was ihre Mutter über ihre Tochter sagte – »Seht euch die Größe dieses Hinterns an« –, hatte, wie man sich denken kann, Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Winnie wurde Winnie genannt, weil ihre Brüder zu der Zeit völlig verrückt nach den Winnie-the-Pooh-Geschichten von A. A. Milnes waren und darauf bestanden. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Jungs begriffen, dass die Winnie aus den Geschichten ein ziemlich anderes Geschöpf war als das kleine Mädchen, mit dem sie sich das Zimmer teilten. Der jüngste der Brüder entschied sich dafür, seinen Gefühlen so Ausdruck zu geben: »Wenn ich das so sehe, sind mir die Geschichten doch lieber.«

2

Was zum Teufel machen Sie dann hier?

4.NOVEMBERDer Tag vor dem Lockdown. Hin zum Common, um auf einer Bank zu sitzen und bekümmert die Natur zu studieren. Die Bäume sind so kahl, wie man sie kennt, und zeigen ihre innere Natur. Alle möglichen Leute sind unterwegs, es herrscht eine schon fast festliche Stimmung. Jemand wünscht mir einen »frohen Lockdown«. Als ich zurück nach Hause komme, steht Winnie an der Spüle und blickt hinaus in den Nebel. »Jahreszeit des Dunsts und milder Fruchtbarkeit«, sagt sie, was, nehme ich an, aus einem Gedicht ist. Als ich sie danach frage, dreht sie sich um und erwischt mich in flagranti: »Nur über meine Leiche kochen Sie das Gemüse in so viel Wasser.«

5.NOVEMBERErster Tag des Lockdowns. Die Stimmung hängt etwas tief in Windy Ridge, um ehrlich zu sein. Wir haben beide nicht damit gerechnet. Feuerwerk scheint angesichts der Umstände nicht unbedingt angebracht. Trotzdem sehen wir zu, wie Raketen in die Höhe schießen, explodieren und kurz aufscheinen, bevor sie über Südlondon wieder verblassen. Zum Essen gibt es irgendeinen Auflauf mit Schweinefleisch. Ich schlage Reis dazu vor, aber Winnie lässt sich nicht davon abbringen, dass beides nicht zusammenpasst. Sie hat ziemlich dezidierte Meinungen dazu, was man wozu essen kann, wie ich festgestellt habe. Nicht unbedingt das beste Omen.

6.NOVEMBERIch habe angefangen, nach dem Abendessen unten im Wohnzimmer zu bleiben, und neige mittlerweile weniger dazu, mich zurückzuziehen, um für mich zu sein. Ich frage Winnie, ob sie University Challenge mit ansehen mag. »Mit Paxman?« »Ja.« »Dann nicht.« Sie setzt sich dennoch für zwanzig Minuten mit dazu, bevor sie schlafen geht. Auf dem Weg ins Bett berührt sie mich an der Schulter. Es ist das erste Mal, dass sie das tut.

Ich wechsle in den elektrisch verstellbaren Sessel, der für Henry nach seinem ersten Schlaganfall angeschafft wurde. Offenbar hatte er eine ganze Reihe von Schlaganfällen. Aber am Ende wollte er nicht mehr. Er hat seine Invalidität nicht ertragen. Leben war etwas anderes für ihn. Sein Tod hat Winnie dann stärker als erwartet aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie hatte das Gefühl, alles verloren zu haben. Henry und Arthur waren die Säulen ihres Lebens, haben ihm einen Sinn und Struktur gegeben, es stimmig gemacht. Jetzt war Henry tot und Arthur eingesperrt. So sah und sieht sie es wohl noch, so empfindet sie es.

Eine Weile hat sie sich mit verschiedenen Freundinnen in einem Fitnesskurs im YMCA unten an der Straße getroffen, aber damit ist es auch vorbei. Ihr wurde angeboten, auf Zoom zu wechseln, und sie sieht zwar auch, dass das nicht die schlechteste Lösung für so eine Fitnessgeschichte ist, kann aber nicht sagen, ob ihr das behagen würde. Also macht sie ihre Übungen jetzt morgens auf dem Fußende ihres Betts und hört Nachrichten über in die Höhe schnellende Schwangerschaften. Das alles hat sie mir während des letzten Drittels von University Challenge erzählt, was bedeutete, dass ich keine der Fragen verstanden habe, was sie wiederum dazu gebracht hat, mich am Ende zu fragen, ob ich tatsächlich auf der Universität gewesen sei.

7.NOVEMBERMit ihrem Scheibenwischer ist etwas nicht in Ordnung. Erst wollte er sich nicht einschalten lassen, jetzt ist er nicht mehr zu stoppen. Winnie sagt, ich soll mit einsteigen, dann fährt sie uns zur Skoda-Werkstatt in Tooting, damit der Mann da mal einen Blick darauf wirft. Als Winnie, dort angekommen, beherzt und im Rückwärtsgang bis in den Ausstellungsraum fährt, bekommt der Mann wohl etwas mehr zu sehen, als ihm lieb gewesen wäre.

Danach fahren wir zum Bauernmarkt. Winnie redet mit allen Händlern, während ich ein Perlhuhn, Schweinebauch und ein Dutzend Lammfleischwürste mit Rosmarin kaufe, was Winnie dazu bringt, mich zu fragen, ob ich schwanger bin. Ich bestelle uns einen Kaffee, und sie ist so entsetzt, wie teuer der ist, dass sie sich umdrehen muss, als ich zahle. Sie sagt, ihr Flat White schmeckt nach Pappe.

Sie nimmt einen Umweg nach Hause, um mir ein paar Dinge zu zeigen. Es ist bezeichnend, welche – die Grundschule der Kinder, der teure Zahnarzt, der weniger teure, der womöglich aber unrechtmäßig praktiziert, sowie eine Stelle, wo es früher einmal einen Apfelgarten gab. Letzterer ruft eine Erinnerung an das erste Mal wach, als sie betrunken war. Das war in der Markthalle in Oxford, da war sie achtzehn oder neunzehn. Ein leicht aufgekratzter Verkäufer gab ihr ein großes Glas Cider, und sie wusste nicht, wie stark der war, schmeckte er doch wie Apfelsaft. Plötzlich vermochte sie ihr Fahrrad nicht mehr sicher durch die Gänge zu schieben und stieß eine Kiste Pastinaken um. Zwanzig Minuten später, auf der Queen Street, musste sie sich übergeben.

Sie kocht Eier zum Abendessen. Als sie mich fragte, ob ich schon etwas geplant hätte, habe ich Nein gesagt, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht. In dem Fall, meinte sie, werde sie zwei Eier kochen (um mich davon abzuhalten, nehme ich an, mir noch mal keine Gedanken zu machen). Sie zeigt mir, wie man ein verdorbenes Ei erkennt, nämlich indem man prüft, ob es auf den Boden des Topfes sinkt oder an der Wasseroberfläche schwimmt.

»Ein guter Trick«, sage ich.

»Ich bin nicht so unbedarft, wie ich aussehe«, erwidert sie.

Wenn sie ein schwimmendes Ei hat, schlägt sie es auf, um zu sehen, ob es tatsächlich verdorben ist. Sie erträgt die Vorstellung nicht, etwas fälschlicherweise wegzuwerfen. Einmal hat sie so ein schwimmendes Ei gleich aussortiert und konnte dann in der Nacht nicht schlafen, weil sie Angst hatte, einen Fehler gemacht zu haben. Am Ende stand sie auf, lief im Nachthemd nach draußen in den Garten und holte es vom Kompost.

Ihr Bruder Jacob ist in seinen Vierzigern an Krebs gestorben. Das erzählt sie mir, als wir im Fernsehen verfolgen, wie einem Mann zwei Tumore von der Leber entfernt werden. Was sonst? Ich habe aufgehört, mich zu sorgen, dass meine Kleidung gelegentlich leicht nach Zigarettenrauch riechen könnte, nachdem sie mir gesagt hat, sie hat 2016 ihren Geruchssinn verloren.

9.NOVEMBERWinnie bekommt jeden Morgen die Times, wirft am Küchentisch stehend einen ersten Blick hinein und isst ihren Toast mit Marmelade. Sie hat nichts gegen einen Witz auf Kosten unserer gewählten Vertreter, das ist mal sicher, und oft kennt sie die Leute, die auf der Seite mit den Nachrufen auftauchen, was jetzt nicht despektierlich klingen soll. Sie hat angefangen, mir das Kreuzworträtsel herauszufischen, damit ich nicht warten muss, bis sie mit der Zeitung durch ist, was ich nett finde. Ich bitte sie um Hilfe – ein kleiner Fink, sechs Buchstaben. Sie sagt, sie sieht schnell nach. Ich denke, sie will es googeln, doch stattdessen bringt sie eine halbe Stunde damit zu, durch einen Vogel-Almanach zu sehen.

Sie sagt, die alte Methode ist besser, weil Google seine Schwächen hat. Sowieso sorgen das Suchen des Almanachs und das Blättern durch die Seiten dafür, dass man nebenbei noch andere Dinge entdeckt. Sie sagt, ihre Bank will, dass sie online geht, aber die Vorstellung ist ihr unangenehm.

»Tun Sie, was Sie wollen, nicht, was man Ihnen sagt«, rate ich ihr. Ein kurzes Nicken, dann: »Aber denken Sie ja nicht, dass das hier auch auf Sie zutrifft.«

Sie erinnert sich an eine italienische Pflegerin, die weniger hätte tun sollen, was sie wollte, sondern mehr, was ihr gesagt worden war.

»Sie war ein komisches Mädchen. Wir hatten sie durch eine Agentur gefunden. Gleich am ersten Tag kam sie zu mir und sagte: ›Ich bin Italienerin. Ich bin lesbisch. Ich kümmere mich um Ihren Mann, mehr nicht. Capito?‹ Eines Abends dann stürmte sie aus dem Haus, als sie begriff, dass ich Kräuter in die Bolognese gegeben hatte. Sie ist nicht wieder zurückgekommen. Hielt es wohl für ein Sakrileg. Aber sie waren nicht alle schlecht, die Pfleger. Ron war ein guter. Er war fast zehn Jahre bei uns. Ein Südafrikaner. Oder aus Simbabwe. Er konnte gut mit Henry. Nur hat er sich zu sehr hineinziehen lassen. Er konnte nicht anders. Ich habe immer gesagt: ›Bewahr dir deine Distanz. Alles andere ist nicht gut für dich.‹ Hat sich am Ende die Augen aus dem Kopf geheult. Henrys Tod hat ihn stärker mitgenommen als Henry selbst, soweit ich das sagen kann.«

Ein Brief von Gloria Lamont, Nummer 46, landet auf der Fußmatte. Es geht um einen herüberhängenden Ast. Winnie ruft gleich Stewart an, der sich nicht als so hilfreich erweist, wie sie es gern hätte. Am liebsten wären ihr vier verschiedene Kostenvoranschläge von lokalen Baumbeschneidern innerhalb einer Stunde.

»Soll ich meinen Job kündigen, vorbeikommen und es selbst machen?«, fragt Stewart.

»Ich wage zu sagen, dass du schon schlechtere Ideen hattest«, sagt Winnie.

10.NOVEMBERUm sieben aufgestanden, falls die Baumleute früh kommen – um Winnie einen Gefallen zu tun. Halte das Feuer ohne Probleme am Brennen: Asche raus, Kohle rein und so weiter. Tatsächlich sind die Baumbeschneider nicht vor neun da. Winnie sieht ihnen vom Fuß der Leiter aus zu und gibt zweifellos ein paar Hinweise. Dann kommt sie ins Wohnzimmer und verfolgt die Arbeiten von dort aus weiter. Ich habe sie noch nie so zufrieden erlebt. Es könnte auch ihr Lieblingsfilm sein. Fast kann man sehen, wie das Serotonin durch ihren Körper rauscht, wenn Serotonin das denn so macht. Den Baumbeschneidern zuzusehen hat sie zweifellos in Stimmung gebracht, denn als Nächstes lädt sie mich ein, das Klo unten zu putzen, und sieht mit verschränkten Armen lächelnd von der Tür aus zu.

Weil wir uns heute so gut verstehen, will Winnie mir die Kühltruhe im Keller vorführen. Sie ist randvoll. Winnie könnte problemlos eine Apokalypse überstehen. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Fast klettert sie in das Ding hinein und kommt mit einer Lammkeule wieder heraus, die sie mir ziemlich ungestüm zuwirft. »Sehen Sie mal, was Sie damit machen können«, sagt sie und lacht. Es ist ein weiteres kleines Aufblühen von Kameraderie, das guttut. Ich habe das Gefühl, die Vorkommnisse häufen sich.

Sie erzählt mir, wie sie einmal mit einem Mädchen aus der Schule und deren Schwester in einem Jeep von New York nach Texas gefahren ist. Ihre Mutter hatte unter der Voraussetzung zugestimmt, dass die Schwester verantwortungsvoll sei, was ganz gewiss nicht der Fall war. Texas beeindruckte Winnie – und wie! Das war in den Fünfzigern, muss man bedenken. Als die Schwarzen noch ausgegrenzt wurden. Winnie konnte sich nicht dazu bringen hinzusehen. Stattdessen trank sie Cocktails, was ziemlich beschämend war, wenn sie heute daran zurückdenkt.

Wie auch immer, sie weiß noch, als sie zurück nach England kam, mit dem Schiff von New York nach Southampton, dass sie da aus dem Zug nach Oxford einen grünen Sportwagen über die Landstraßen hat rasen sehen und dachte: »Ich hätte nichts gegen einen Mann, der so einen hat.« Stellt euch also ihre Begeisterung vor, als sie Henry kennenlernte und sah, dass der im Wohnzimmer seiner Bleibe in Oxford genau so ein Ding zusammenbaute.

»Was für eine Farbe hatte er?«, frage ich.

»Grau«, sagt sie.

Sie blickt in ihre Tasse Tee, stellt fest, dass er kalt geworden ist, und schüttet ihn in den Ausguss. Mit einem Blick hinaus zur Wäscheleine sagt sie: »Es war schon ziemlich leidenschaftlich, und wir hatten Zeit füreinander. Seine Eltern hatten sich getrennt, meine waren noch in New York. Ich habe gesagt, ich mach keine halben Sachen, Henry, wenn du mich nicht heiratest, bin ich weg.« Sie dreht sich zu mir um und fragt: »Und, wie lange sind Sie und Ihre Freundin schon zusammen?« Ich sage, dass es jetzt vier Jahre sind. »Was zum Teufel machen Sie dann hier?«, fragt sie, und ich gebe zu, dass ich mich das auch schon gefragt habe.

11.NOVEMBER»Der Gärtner hat Darmkrebs«, sagt sie und gibt mir die Marmelade. »Den hatte Henry auch. Als sie den Tumor rausgeholt haben, meinten sie, einen größeren hätten sie noch nie gesehen. Henry war ziemlich stolz, was erkennen lässt, wie ehrgeizig er war.«

12.NOVEMBERDer letzte Lockdown (März bis Mai 2020) hat mir nicht viel ausgemacht. Ich war in Australien und habe da irgendwie festgesessen, in einem Wohnwagen. Ich war zu einer Hochzeit hingeflogen. Der harscheste Einschnitt war, ohne Kaffee auszukommen. Dass ich jetzt im Lockdown 2.0 allzu sehr leide, kann ich auch nicht sagen – nicht akut, nicht schmerzlich. Bereichern tut er mein Leben allerdings auch nicht, er bedeutet vielmehr eine ziemliche Verarmung. Nicht direkt so sehr, dass ich in Wehklagen ausbräche, nein, aber eben doch eine Verarmung.

Bei Licht betrachtet, habe ich einiges an Kultur, Erholung und Wohlleben gegen vornehmlich schlechte Gewohnheiten – und Winnie – eingetauscht. Das ist die einfache Wahrheit. Bin ich einsam? Nein. Nicht wirklich. (Vielleicht ein bisschen.) Ich gehe spazieren, rede mit Verkäufern, Leuten an der Kasse und habe draußen im Freien auch schon ein paar Freunde und Freundinnen getroffen. Und natürlich ist da Winnie, was ein klarer, zählbarer Pluspunkt ist. Und doch und doch und doch … Es ist sicher eine Frage der Einstellung. Und bis jetzt hat die ihren eigenen Kopf.

Mit Winnie hinauf zum Common, um einen Spaziergang durch den Wald zu machen. Sie sagt, sie ist früher fast täglich mit den Kindern oder den Hunden hergekommen, hat die Wege gemieden, die »zu organisiert« waren, und kleinere, versteckte Pfade vorgezogen, wo man die Chance hatte umzuknicken. »Da konnte man Vögel beobachten. Vögel halten sich nicht bei Menschenzusammenrottungen auf.« Sie deutet auf eine Stelle beim Reiterpfad und sagt, da sei sie einmal angegriffen worden. Mit vierzig. Der Kerl hat sie zu Boden gebracht, und seine Hände waren nicht da, wo sie sein sollten. Bilbo (ihr Border Terrier) begann, dem Angreifer übers Gesicht zu lecken, und Winnie riss ihm den Finger nach hinten, was funktionierte. An dem Abend bekam Bilbo eine doppelte Portion in seinen Napf.

Sie versucht, ein Foto von einer Gruppe großer, schlanker Bäume zu machen, ist mit dem Ergebnis aber nicht glücklich. »Wenn man so was einfangen will, stimmt das Licht nie, oder? Es ist nie wie in natura. Was mich denken lässt, dass man besser dran ist, wenn man sich die Welt nur ansieht.« Am Ende bedankt sie sich für den Spaziergang. Sie meint, man neigt nicht dazu, sich allein aufzumachen, so richtig es sein möge.

13.NOVEMBERWinnies Enkelin kommt zu Besuch und erzählt, dass sie einen Freund in Mailand hat. »Meine Güte«, sagt Winnie. »Das nenne ich Social Distancing.« Als Abigail gegangen ist, macht sich Winnie daran, Arthurs Elektrorasierer zu reinigen, was sie eingehend tut, mit einer Zahnbürste. Ich frage sie, ob sie ihren Sohn sehen kann, wenn sie hinfährt, um ihm Sachen zu bringen. »Durchs Fenster. Wenn ich Glück habe.«

14.NOVEMBERFrühstück mit Winnie. Für Anfänger. Sie fängt immer im Stehen an. Isst ihr Müsli und wirft einen ersten Blick in die Zeitung, als wäre sie bereit, sofort irgendwohin zu laufen. Beim Toast schließlich setzt sie sich, doch das auch nur in Etappen. Erst ganz am Ende des Frühstücks sitzt sie richtig und scheint entspannt – steht aber auch schon wieder, wie provoziert von den ersten Anzeichen von Erholung und Ausruhen, und sagt so was wie: »Okay, genug gefaulenzt, es ist Zeit, sich erneut in die Schlacht zu werfen.«

Unser Gespräch beim Frühstück heute Morgen springt wild von einem Thema zum nächsten. Es geht um Religion, Colorado und wie wichtig es ist, die Butter in der Frühe neben den Kessel zu stellen, damit sie weich wird. Am Ende landen wir bei ihrer Mutter.

»Sie hat sich immerzu gesorgt«, sagt Winnie. »Sie hatte kaum Zeit für etwas anderes. Was nicht sehr überraschend ist, bedenkt man, dass sie früh schon einen Sohn verloren hat. Kinder sind so wertvoll. Sie sollten unsere Zukunft sein, nicht unsere Vergangenheit.«

Sie sagt, ihre Mutter wurde verbrannt, und weiß noch, wie die Asche in einer Mothercare-Tüte gebracht wurde. Winnie fand das fantastisch. Sie lacht sich halb tot. (Springt aber natürlich auch schon wieder auf, bereit für die Schlacht.)

Abends gibt es Kedgeree. Kurkuma und Currypulver sind beide recht betagt, wie ich feststelle, nachdem sie jeweils die Hälfte in die Pfanne gegeben hat. Im Vergleich ist der Weinstein, den sie benutzt, eindeutig jugendhaft. Der stammt von Mitre, die 1959 zugemacht haben. Sie sagt, ihr Gewürzschrank ist preisgekrönt. Sie sagt, eines der Enkelkinder kam einmal aus der Schule und meinte, es sollte das älteste Gewürz aus Omas Schrank mitbringen. Winnie hatte die Nase um ein Vierteljahrhundert vorn.

15.NOVEMBERAuf Winnies Geheiß esse ich den Rest des Kedgerees zum Frühstück, während sie bei ihrem Standarddoppel aus Müsli und Toast bleibt. Sie hat nur noch ein Glas Marmelade, weshalb sie mir die Reste vom Vortag aufdrängt. Sie sagt, sie kann erst neue einkochen, wenn es bei Lidl wieder Sevilla-Orangen gibt.

»Warum Sevilla-Orangen?«

»Es ist die Bitterkeit. Sie dämpft die Süße.«

Mein Freund Andy kommt zu Besuch. Zu dritt machen wir einen Spaziergang und schaffen so das soziale Highlight meiner Woche. Andy und ich sind beide leicht entsetzt, mit welch selbstmörderischer Unerschrockenheit Winnie eine viel befahrene Straße überquert. Sie bleibt völlig ungerührt. »Man muss sich in dieser Welt behaupten.« Wir gehen zum Cannizaro House, einem Hotel, dessen riesiger Garten der Öffentlichkeit zugänglich ist. Andy möchte wissen, was Winnie von mir hält. Sie sagt, dass ich »ziemlich hektisch« koche und man meinem Sinn für Humor am besten »ausweicht«. Unsere Runde durch den Garten endet beim Vogelhaus am Eingang. Andy sagt, die Vögel sollten alle freigelassen werden. Winnie versteht, was er meint, sagt aber, dass die Vögel hier einem Zweck dienen: Sie schaffen Sympathie für die Vogelwelt. »Keine Liebe ohne Bewusstheit«, fasst sie zusammen.

Winnies Tochter Rebecca schaut vorbei. Wir unterhalten uns in der Einfahrt. Sie ist überrascht, als sie hört, dass Winnie so lange unterwegs war. Sie sagt, es ist Jahre her, dass sie so viel spazieren gegangen ist. Rebecca ist ebenfalls Witwe, wie mir gesagt wurde. Sie hat ihren Mann vor zwei Jahren verloren. Krebs. Er war in seinen Fünfzigern, ein Wissenschaftler, der eben den Krebs erforschte, von dem er wusste, dass er ihn umbringen würde. Wer war da im Vorteil?

Ganz offenbar gibt es viel Liebe zwischen Mutter und Tochter – eine Liebe, die in gegenseitigem Verständnis und Mitgefühl gründet. Was nicht heißen soll, dass es zwischen den beiden nicht auch rumst und scheppert, das tut es ganz gewiss: ein paarmal schon, seit Rebecca gekommen ist. Sie gleichen sich zu sehr, als dass es anders sein könnte, nehme ich an. Sich so ähnliche Menschen können meiner Erfahrung nach heftig aneinandergeraten.

Winnie macht ein paar Bemerkungen über die Bilder, die entlang der Treppe hängen. Sie deutet auf eines und sagt: »Henrys Vater damals hat es angesehen und gefragt: ›Was soll das sein?‹ Ich sagte: ›Keine Ahnung.‹ Er darauf: ›Warum um alles in der Welt hast du es dann aufgehängt?‹ Und ich: ›Weil ich es mag.‹ Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Das ging über sein Fassungsvermögen. ›Kein Wert ohne Klarheit!‹, sagte er, oder vielmehr rief er. Er kam selbst mit der kleinsten Andeutung von Mehrdeutigkeit nicht zurecht. Es war die Militärlaufbahn, nehme ich an. So was schafft Vorurteile gegen alles, was schön ist, aber nichts leistet.«

16.NOVEMBERMit jedem Tag, der vergeht, werden gemeinsame Neigungen offensichtlich. Zum Beispiel haben wir morgens ähnliche Vorlieben. So tauschen wir uns beide gern über diverse biomechanische Beschwerden aus, bevor wir durch die Zeitung blättern und Witze über die da oben machen. Wer immer vor May-December-Romances gewarnt hat, hat nicht mit ihrem gemeinsamen Misstrauen dem Juli gegenüber gerechnet. Apropos Misstrauen: Eine weiße Taube ist gerade in der Stechpalme draußen gelandet und tut sich an den Beeren gütlich. Winnie gefällt das nicht. »Mein Bruder hatte für solche Fälle ein Gewehr«, sagt sie.

Große Güte. Und das denke ich auch, als sie die Stehleiter hinaufsteigt, um an die alte Küchenuhr zu kommen. Sie will, dass sie die richtige Zeit anzeigt. Sie ist »zurückgefallen«, sagt sie. Winnie hat eindeutig Mühe, sie aufzuziehen, lehnt aber mein Angebot zu helfen ab. Am Ende hat sie es geschafft. »Wieder auf Stand«, sagt sie. »Zumindest für ein paar Stunden.«

17.NOVEMBERFast zwei Wochen Lockdown. Ich trage keinen Schrittzähler, aber wenn ich es täte, bin ich ziemlich sicher, dass er mir für die letzten vierzehn Tage ein tägliches Mittel von sechsunddreißig anzeigen würde, meist in Richtung Wasserkessel. Ich lerne, morgens aufzuwachen, ohne irgendwo hinzumüssen. Es ist keine völlig unangenehme Lektion, muss ich sagen, aber doch eine Lektion, und ich war nie ein guter Schüler.

Apropos Wasserkessel: Ich koche uns einen Tee. Wir trinken ihn und reden über eine Nachbarin, die vor sieben Jahren gestorben ist. Sie hatte zwei Töchter, von denen eine ebenfalls unter einer Zerebralparese litt. Eileen, die jüngere, tat eine Menge für ihre heranwachsende ältere Schwester. Vielleicht zu viel, denn als sie sechzehn oder siebzehn war, lief sie vor einen herankommenden Zug. Winnie machte es sich zum Prinzip, Rebecca oder Stewart nie darum zu bitten, sich um Arthur zu kümmern. Sie denkt, bei Eileen könnten die beiden Dinge miteinander zu tun gehabt haben.

Winnie fühlt sich schuldig für Arthurs Zerebralparese, und das schon immer. Sie legt sie sich zur Last. Vielleicht sollte sie das nicht, aber sie tut es. Die Sache ist die, dass sie keinen Kaiserschnitt bekommen konnte, weil sie so eine seltene Blutgruppe hat und auf den Philippinen war. Wäre sie in London gewesen, wäre alles anders verlaufen. »Dumme Frau«, sagt sie, steht auf und verlässt den Tisch.

Dinge haben einen Grund. Ein Mädchen läuft vor einen Zug, weil zu früh zu viel auf seinen Schultern lastete. Eine Frau teilt ihre Last nicht, weil ein Mädchen vor einen Zug gelaufen ist. Eine Frau fühlt sich ihr Leben lang schuldig, weil sie keinen Kaiserschnitt bekommen konnte. Die Leute neigen dazu zu sagen, alles hat einen Grund, wenn sie den Grund nicht kennen. Auf jeden Fall bringt mich Winnie innerhalb von einer Minute zweimal zum Lachen, und die Gründe sind: Zuerst macht sie den Kühlschrank auf und sagt: »Ich beherberge dieses verflixte Ei seit Ewigkeiten, und es verschafft mir Albträume«, dann zeigt sie auf ein Foto von Matt Lucas in der Zeitung und sagt: »Der überlebt die Pandemie nicht.«

Ein Informationsblatt für ein Altenheim landet auf der Fußmatte. »Das kann in den Müll«, sagt sie energisch und geht zur Hintertür, um ein paar Krümel hinauszuwerfen. Als sie das tut, geht die Alarmanlage los. (Wir haben beide vergessen, sie auszuschalten.) Eine Minute später klingelt es an der Tür: Es ist ein Polizist, der zufällig vorbeikam.

»Ich habe den Alarm gehört. Ist etwas passiert?«

»Nein, Officer. Der Alarm geht los, wenn wir keinen Kaffee mehr haben.«

»Wohnen Sie hier, Sir?«

Nach dem Mittagessen (Brokkolisuppe) setze ich mich ins Wohnzimmer und lese H wie Habicht. Winnie sagt, sie schließt sich mir an. Sie sagt, es ist ewig her, dass sie sich hingesetzt und gelesen hat. Sie hat mein letztes Buch. (Ich habe ihr ein Exemplar gegeben, hauptsächlich um meine Behauptung zu untermauern, dass ich so etwas wie einen Job habe.) Sie liest vielleicht eine halbe Seite und schläft ein. Ein paar Minuten später wacht sie wieder auf, liest ein paar Zeilen, fragt, was ein TED-Talk ist, und schläft wieder ein. Nach ein paar Minischläfchen dieser Art pflügt sie durch einige weitere Seiten. Es ist schön, sie aus den Augenwinkeln zu beobachten – dunkelblaue Steppweste, türkiser Pullover, farbenfroher Schal, die Lesebrille nahe der Nasenspitze. »Wer hat Ihnen gesagt, dass eine Eule ein Lamm greifen und davontragen kann?«, fragt sie, ohne den Blick vom Buch zu heben. Das ist die ganze Resonanz, die ich von ihr bekomme. Da gab es mehr, als ich am Morgen eine Ladung Kohlen aus dem Schuppen gebracht habe. Ja, nun.

19.NOVEMBERAm Morgen. Ich schalte den Kessel ein, und als das Wasser kocht, gehe ich Kohlen aus dem Schuppen holen und versuche, der immer noch leicht orangefarbenen Glut von gestern neues Leben einzuhauchen. Ich trinke einen löslichen Kaffee und beschäftige mich mit einem Kreuzworträtsel, bis Winnie erscheint und mit ihr die minimale Chance auf einen Toast mit Marmelade. (Ich traue mich nicht, mich selbst zu bedienen. Noch nicht. Ich denke, es könnte Jahre dauern, bis ich so weit bin.) Sie kommt herein. Ich wünsche einen guten Morgen. Sie sagt: »Heute muss ich den Kuchen zu Arthur bringen, auch wenn es mich umbringt.«

Dann wärmt sie ihre Teekanne an, was heißt, dass sie sie mit kochendem Wasser füllt, es eine Minute drin lässt und wieder ausgießt. Anschließend kommt ein Beutel hinein, und die Kanne wird neu gefüllt. Nachdem sie dem Tee mindestens fünf Minuten gegeben hat, schenkt sie sich eine große Tasse ein (die Milch ist schon drin). Und dann vergisst sie meist, ihn zu trinken, weil sie von etwas abgelenkt wird, von etwas, das es zu tun gilt, einem Telefonanruf oder einer weiteren Taube draußen in der Stechpalme. So ist das nun mal.

Winnie ist mit dem Abendessen an der Reihe. Sie salzt den Lachs derartig, dass ich zu glauben geneigt bin, sie will ihn für Jahre konservieren und nicht in ein paar Minuten auf den Tisch bringen. Sie sagt (und reicht mir die Zitrone), dass ihre Mutter in Amerika einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Die Diplomatie lag ihr nicht, sagt Winnie, zu viel Stress, zu viele Dinnereinladungen und Empfänge, zu viele fremde Menschen. Das Ergebnis: New York brachte Winnies Dad den Orden vom heiligen Michael und heiligen George ein, ihrer Mum einen Nervenarzt. Wie gesagt, alles hat seinen Grund.

20.NOVEMBERIch bin im Wohnzimmer und probiere die Chaiselongue aus, als Winnie aus dem Co-op zurückkommt. Offenbar gab es ein kleines Theater. Der Geldautomat hat ihr Geld und eine Quittung ausgespuckt, aber nicht ihre Karte. Sie hat es der jungen Frau an der Kasse erklärt, die jemanden anrief, damit er kam und sich die Sache ansah. Allerdings fand Winnie dann die Karte in ihrem Portemonnaie wieder. »Ich will verdammt sein, wenn ich weiß, wie die da reingekommen ist«, sagt sie. »Ich muss sie blitzschnell zurückgesteckt haben. Ich bin zu effizient für mich selbst.« Und als würde ihr jetzt erst bewusst, was für ein unerwarteter Anblick das ist, ich auf der Chaiselongue, macht sie große Augen, lacht und sagt: »Ich denke, ich bringe Carlotta besser ein paar Marzipankekse hinüber. Wie ich höre, hat sie keine zu große Freude am Lockdown.«