11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Donald Trump ist seit 2017 das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass seine Unterstützer, meist konservative Weiße aus den ländlichen Regionen, sich gegen die vermeintlich übermächtigen Anhänger der Demokraten durchsetzen konnten? Martin Klingst, langjähriger USA-Korrespondent der ZEIT, hat verschiedene Regionen bereist und sich genauer angeschaut, was die Amerikaner in ihrem Präsidenten sehen.In zahlreichen Gesprächen werden die sozialen und ideologischen Konflikte der USA anschaulich. Eine immer einflussreichere Gruppe stemmt sich dort gegen jegliche Veränderung, gegen herrschende Eliten und deren ›politische Korrektheit‹. Martin Klingst nimmt seine Leser mit auf eine aufschlussreiche Expedition durch das ländliche Nordamerika.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 185

Ähnliche

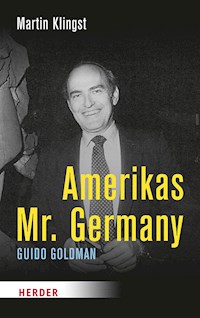

Martin Klingst

Trumps Amerika

Reise in ein weißes Land

Reclam

2018 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: zero-media.net

Coverabbildung: gettyimages / Bill Hinton Photography, RF

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2018

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN 978-3-15-961400-7

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011178-9

www.reclam.de

Inhalt

Einleitung

Als ich dieses Buch im Frühjahr 2018 schreibe, ist Donald Trump gerade einmal ein gutes Jahr im Amt. In nur sechzehn Monaten hat der 72-jährige US-Präsident sein Land, die Republikanische Partei, die Welt und die liberale westliche Nachkriegsordnung in eine der größten Krisen seit 1945 gestürzt. Es herrscht ein Zustand nervenaufreibender Ungewissheit, in dem man jeden Augenblick mit einer Überraschung – und oft mit dem Schlimmsten rechnen muss. Die Nervosität ist natürlich auch deshalb so groß und global, weil die Vereinigten Staaten von Amerika trotz ihres schwindenden Einflusses nach wie vor eine militärische Supermacht und eine wirtschaftliche Großmacht sind.

Der Wahnsinn im Weißen Haus

Trump ist ein Politiker, der äußerst ungern tut, was andere von ihm erwarten. Äußere Zwänge sind ihm zuwider. Trump bezeichnet sich selber als einen disrupter, als jemanden, der gezielt stören und zerstören will. Trump pfeift auf Traditionen, Konventionen und althergebrachte Regeln. Nach Lust und Laune legt er sich mit Freunden, Verbündeten und Feinden gleichermaßen an.

Formale Fesseln wie die Gewaltenteilung oder der Multilateralismus, dieses komplizierte Geflecht internationaler Beziehungen mit bindenden Verträgen, langatmigen Konferenzen und mühsamen Strukturen, sind ihm ein Gräuel. Sooft es geht, versucht er diese Fesseln zu sprengen. Donald Trump betreibt nationale und globale Politik am liebsten wie ein Geschäftsmann, mit dem Kassenbuch. Er ist auf der Suche nach einem schnellen Deal und handelt stets nach der Devise: Was springt für mich als Präsident und für mein Land dabei heraus?

Trump hat die Züge eines Autokraten, er ist ein Egomane, ein geradezu pathologischer Narzisst. Seine Psyche ist Gegenstand öffentlicher Erwägungen und medizinischer Untersuchungen. Wann gab es das schon einmal, dass der Amtsarzt des Weißen Hauses einem Präsidenten nicht nur eine gute physische, sondern zugleich eine gute psychische Gesundheit attestieren muss? Im Januar 2018 erklärte Trumps Doktor nach einer routinemäßigen medizinischen Untersuchung offiziell, es gebe » keinerlei Anzeichen« für ein »geistiges, kognitives Problem«.

Unweigerlich erinnert dieser Präsident an Schneewittchens böse Stiefmutter in Grimms Märchen, der ständig bestätigt werden muss, dass sie die Schönste ist, und die alle, die ihr nicht huldigen, mit unbarmherzigem Zorn verfolgt. Bei Trump jedenfalls kann man sich im übertragenen Sinn ebenso gut vorstellen, dass er jeden Morgen in den Spiegel schaut und fragt: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste – und der Mächtigste – im ganzen Land?«

Fällt auch nur der kleinste Schatten auf ihn, sind immer andere schuld. Fast die Hälfte seiner Berater und der Regierungsmannschaft hat er bis zum Frühjahr 2018 ausgewechselt. Entweder wurden sie hinausgeworfen oder sie kündigten von sich aus, weil sie seine irrlichternde Politik nicht mehr mittragen wollten oder selbst in irgendwelche Affären verstrickt waren.

Nach nur sechzehn Monaten hatte Trump bereits den zweiten Stabschef, den zweiten Außenminister, den dritten Nationalen Sicherheitsberater und den fünften Kommunikationsdirektor eingestellt. Damit hält er eindeutig den Rekord eines amerikanischen Präsidenten im Mitarbeiterverschleiß. »Menschen sind keine Menschen für ihn, sondern Werkzeuge seines Egos«, sagt Tony Schwartz, Ghostwriter von Art of the Deal, Trumps erstem Buch über die Kunst des Geschäftemachens.

In diesen ersten anderthalb Amtsjahren türmen sich nicht nur Skandale und Affären. Auch der menschliche Umgang, der politische Stil und die Sprache in Washington sind völlig verroht. Inzwischen herrscht auf der politischen Bühne ein unflätiger, verächtlicher, herabwürdigender Ton. Wichtige Entscheidungen teilt Trump in maximal 280 Buchstaben über Twitter mit, Verschwörungstheorien und fake news haben Konjunktur. Der Wahrheit werden sogenannte »alternative Fakten« entgegengesetzt. Kritische Medien sind für Trump »Volksfeinde«.

Damit nicht genug: Beschimpfungen, Drohungen, Selbstsucht, Erpressung, maximaler Druck auf andere und vor allem die ständige Unberechenbarkeit sind sowohl zur Methode als auch zum Kennzeichen der Trump-Ära geworden. In der politischen Sphäre der USA gibt es keine Gewissheiten mehr.

Trumps Verteidiger sehen in alledem einen notwendigen neuen Ansatz im Umgang mit den Kräften der Globalisierung und eine überfällige Berichtigung liberaler Übertreibungen der vergangenen Jahrzehnte. Doch Trumps Stil und Politik zielen weniger auf eine Kurskorrektur als auf eine radikale Umkehr – und auf die Zerschlagung möglichst vieler Errungenschaften seines Vorgängers Barack Obama.

Die große Gefahr dieser Art von Politik liegt in ihrer Zerstörungswut und ihrer völligen Unberechenbarkeit. Sie ist plan- und ziellos. Alles scheint möglich – folglich ebenso das genaue Gegenteil: der plötzliche Durchbruch zu einer wie auch immer gearteten anderen, dennoch halbwegs friedlichen Weltordnung, aber eben auch der totale Kollaps, neue Kriege und Handelskriege.

Ich schreibe jedoch kein Buch über den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten und seine Politik. Zum einen bin ich ihm nie persönlich begegnet und habe ihn auch zu wenig aus der Nähe erlebt, was dafür eine Voraussetzung wäre. Zum anderen ist Donald Trumps Handeln bereits von anderen Autoren zur Genüge ausgedeutet.

Aber hinter seiner medialen Omnipräsenz verschwinden jene Amerikaner, die ihn als Präsident unbedingt wollten und für ihn gestimmt haben. Dieses Buch widmet sich darum Trumps Wählern. Sie vor allem kommen ab hier zu Wort, mal in einer Reportage, mal in Form einer Gesprächsaufzeichnung. Trumps Wähler erzählen, was sie beschäftigt und auf die Barrikaden treibt, wie sie leben, was ihnen Sorgen macht und insbesondere, was sie am 8. November 2016 dazu bewogen hat, ihr Kreuz bei Donald Trump zu machen.

Niemand weiß, was aus Trumps Präsidentschaft wird, auch in dieser Hinsicht scheint alles möglich: Zum Beispiel könnte ihm eine Anklage wegen etwaiger Russlandkontakte, etwaiger Finanzskandale oder unerlaubter Einmischung in die Unabhängigkeit der Justiz drohen. Es wäre auch ein vorzeitiges, abruptes Ende seiner Amtszeit denkbar, sofern Trump aus Wut und Frust das Handtuch wirft. Genauso gut jedoch kann es passieren, dass er bei der Wahl 2020 noch einmal antritt und wieder gewinnt.

Das Einzige, was sicher ist: Trumps Wähler werden bleiben, auch wenn der 45. Präsident der Vereinigten Staaten vielleicht schon morgen Geschichte sein sollte. Knapp 63 Millionen Menschen – das waren 46,01 Prozent aller Amerikaner, die gewählt haben, beziehungsweise 25,7 Prozent aller Wahlberechtigten – haben Donald Trump ihre Stimme gegeben. Sechzehn Monate später, Mitte Mai 2018, finden laut Umfragen immer noch über 40 Prozent der Amerikaner gut, was er macht und wie er regiert. Diese Wähler würden Donald Trump oder einen wie ihn jederzeit erneut wählen.

Der große Irrtum

Ich bekenne, ich habe mich gewaltig geirrt, ich habe Trumps Wahlsieg weder kommen sehen noch für möglich gehalten. Wie die meisten Beobachter teilte ich die durch viele Untersuchungen belegte vierfache demografische und politische Einschätzung: Erstens wird die Bevölkerung der Vereinigten Staaten immer bunter – und weniger weiß. Im Jahr 2044, rechnet der Demograf William Frey vor, werden die Weißen in der Minderheit sein und nur noch 49,7 Prozent der Amerikaner stellen. Die Mehrheit bilden dann gemeinsam die bisherigen Minderheiten, in erster Linie die Afroamerikaner, die Amerikaner mit lateinamerikanischen sowie asiatischen Wurzeln. Die Native Americans, die Ureinwohner der Vereinigten Staaten, machen hingegen nur noch ein knappes Prozent der Bevölkerung aus.

Zweitens: Da die weißen Amerikaner – im Gegensatz zu den Minderheiten – traditionell eher politisch konservativ sind, wird auch die Zahl konservativer Wähler mit der Zeit immer kleiner. Drittens verändern sich aber auch die weißen Wähler. Die jungen, die in den Städten leben und einen College-Abschluss haben, denken immer säkularer und sind politisch liberaler als ihre Eltern. Darum kann, viertens, eigentlich niemand mehr Präsident werden, der wie Trump fast ausschließlich auf weiße konservative Wähler setzt.

Im Prinzip stimmt das immer noch. Dafür gibt es sogar einen schlagenden Beweis: Der demografische, soziale und kulturelle Wandel Amerikas ermöglichte zweimal hintereinander die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten, der obendrein ein liberaler Demokrat war. Für Barack Obama stimmten 2012 zwar nur 39 Prozent der weißen Wähler – und damit unterstützten den Sieger so wenige Weiße wie nie zuvor bei einer Präsidentschaftswahl. Aber Obama konnte das wettmachen mit den Stimmen der ethnischen Minderheiten: Etwa siebzig Prozent der Latinos und Asiaten sowie über neunzig Prozent der Schwarzen, die wählen gingen, machten ihr Kreuz bei Obama.

Und dennoch erhielt diese vorherrschende Wahltheorie am 8. November 2016 einen gewaltigen Dämpfer. Drastisch demonstrierten weiße Wähler, besonders jene in den Weiten des Mittleren Westens und des Nordostens, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen immer noch Wahlen entscheiden können. Entgegen fast aller Voraussagen färbten sich in der Wahlnacht große Teile der amerikanischen Landkarte rot, in der Farbe der Republikaner: vom südlichen Florida bis hinauf zu den Großen Seen, entlang des Appalachen-Gebirges und des Mississippi River.

Amerikas weiße Wähler

Ein wichtiger Teil der Wahrheit lautet allerdings: Ohne das antiquierte Wahlsystem wäre Donald Trump nicht ins Weiße Haus eingezogen. Seine Gegnerin, die Demokratin Hillary Clinton, erhielt knapp drei Millionen Wählerstimmen mehr. Doch Präsident wird nach dem amerikanischen System nicht, wer die Mehrheit der Stimmen auf sich vereint, sondern, wer die Mehrheit der 538 Wahlleute für sich gewinnt. Und diesbezüglich hatte Trump die Nase vorn (siehe dazu das letzte Kapitel: Daten und Fakten).

Zu verdanken hat er diesen Sieg vor allem weißen Wählern, allen voran weißen Arbeitern, Farmern, Handwerkern und kleinen Gewerbetreibenden, die nicht auf ein College gegangen sind, sondern gleich nach der Schule einen Beruf erlernt haben. Die Amerikaner nennen sie white blue-collar-workers, in der deutschen Sprache wird das oft mit »kleine Leute« übersetzt.

Dieser Begriff aber ist ein wenig herablassend und paternalistisch. Er klingt nach dumm gebliebenen, nicht großgewordenen Menschen, nach Spießigkeit und Gelsenkirchener Barock. Von der weißen Arbeiterschaft zu sprechen, würde allerdings auch nicht mehr passen, weil längst nicht alle white blue-collar-workers Arbeiter sind. Es gibt kein perfekt passendes Wort. In diesem Buch wird darum weitgehend der amerikanische Begriff der blue-collar-workers verwendet, den ich manchmal, um nicht zu sperrig zu klingen, durch die »kleinen Leute« ersetze – aber nur in Anführungszeichen.

Die Betonung liegt dabei allerdings auf den »weißen« blue-collar-workers. Denn jene, die ebenfalls zu dieser sozialen Schicht oder Gruppe zählen, aber eine andere Hautfarbe haben, stimmten überwiegend für Clinton. Die weißen blue-collar-workers hingegen, die besonders zahlreich im Mittleren Westen und im Nordosten Amerikas leben, wählten zu aller Überraschung mit riesiger Mehrheit Trump. So wurden Staaten wie Ohio und Pennsylvania, Michigan, Iowa und Wisconsin, die 2008 und 2012 noch im Obama-Lager standen, umgedreht.

Wie konnten diese weißen blue-collar-workers von den Journalisten, Demoskopen und liberalen Denkfabriken derart übersehen werden? Weder wohnen sie auf einem anderen Planeten noch hatten sie sich all die Jahre in einen Schmollwinkel zurückgezogen. Im Gegenteil, sie hatten sich immer wieder deutlich zu Wort gemeldet. Einige sammelten sich ab 2009 in der neuen rechten Tea-Party-Bewegung, andere protestierten lautstark auf politischen Versammlungen kreuz und quer in Amerika.

Vor allem aber wiesen Dutzende von Meinungsumfragen auf die wachsende Wut der weißen blue-collar-workers hin. Viele empfinden die Globalisierung als Bedrohung, weshalb sie mit großem Unbehagen auf die demografischen, kulturellen und sozialen Veränderungen blicken. Sie fürchten um ihr gewohntes Leben, ihre Identität – und ihre Stellung beziehungsweise ihre Macht in der Gesellschaft. Aus ihrer Sicht haben sie die Vereinigten Staaten aus der Taufe gehoben und großgemacht. »Es gibt eine lange Geschichte der Definition Amerikas als einer weißen christlichen Nation«, sagt Bill Galston von der Denkfabrik Brookings in der Hauptstadt Washington.

Wirklich geändert hat sich das demografische und kulturelle Gefüge erst Mitte des letzten Jahrhunderts. Zwischen 1920 und 1965 kamen vergleichsweise nur wenige Einwanderer in die USA – und wenn, waren sie zu neunzig Prozent weiß. Das Einwanderungsgesetz von 1965 beendete aber die Bevorzugung weißer, europäischer Immigranten.1 Von nun an strömten Abermillionen Einwanderer aus Lateinamerika, aber auch viele aus Asien, der Karibik und Afrika in die USA. Diese neuen Immigranten waren zu neunzig Prozent nicht weiß.

Das Nachkriegsidyll, in dem sich die weißen Amerikaner behaglich eingerichtet hatten, ging Schritt für Schritt verloren. Immer mehr Mexikaner jobbten fortan als billige Arbeitskräfte in den Fabriken, in der Landwirtschaft und im Straßenbau. Und auch die weißen Städter teilten immer weniger die Wertvorstellungen und die Lebensweise des ländlichen Amerika. Viele weiße blue-collar-workers, die »kleinen Leute«, schreibt die Soziologin Arlie Russell Hochschild, fühlten sich heute als »Fremde im eigenen Land«. Trump habe das gespürt, ihnen eine Stimme gegeben und ihren Frust und Unmut ins Zentrum seines Wahlkampfs gerückt.

Mein amerikanischer Gastvater hätte Trump gewählt

Auch ich hätte diese Entfremdung stärker spüren müssen. Zwar wohne ich seit dem Herbst 2014 nicht mehr in den USA, doch in den Jahrzehnten davor bin ich auf meinen Reisen durch die Vereinigten Staaten zahlreichen Menschen begegnet, die mit dem dramatischen gesellschaftlichen Wandel hadern und wie Donald Trump denken. Ich habe mit ihnen diskutiert, sie interviewt und beschrieben. Einige sind zu guten Bekannten geworden. Aber mehr noch: Ich habe sogar vor längerer Zeit ein Jahr lang mitten unter ihnen gelebt.

1971 kam ich als 16-jähriger Austauschschüler zum ersten Mal nach Amerika, in den damals noch sehr weißen und sehr konservativen Bundesstaat Colorado am Rand der Rocky Mountains. Ich wohnte in einer konservativen, katholischen, weißen Gastfamilie, umgeben von konservativen, weißen Nachbarn. An meiner nagelneuen High School mit 2000 Schülern gab es keinen einzigen Afroamerikaner und nur eine Handvoll Schüler lateinamerikanischer Abstammung. Amerika führte damals Krieg in Vietnam, die Gesellschaft war, wie heute, politisch tief gespalten.

Mein Gastvater, ein großer, kräftiger Mann, war bis in die Haarspitzen Patriot und Nationalist. Alle nannten ihn bei seinem Spitznamen Butch. Er schleppte mich mit zu Militärparaden, und wenn die Nationalhymne gespielt wurde, hatte ich strammzustehen und die rechte Hand aufs Herz zu legen. Er fand, wie heute Trump, dass Amerika zu gutmütig sei und von anderen Ländern ständig ausgenutzt werde. Schon damals forderte Butch: »America first!« Er plädierte für wirtschaftlichen Protektionismus, für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, für ein starkes Militär und ein Jedermannsrecht auf Waffenbesitz, obwohl er selber privat nie ein Gewehr oder eine Pistole besaß. Wir stritten uns fast täglich, aber mochten uns persönlich sehr.

Mein Gastvater war dort aufgewachsen, wo die Mehrheit der Trump-Wähler zu Hause ist, im Mittleren Westen. Seine Heimat, ein winziger Ort namens Akron im Bundesstaat Iowa mit heute etwa 1500 Einwohnern, ist eine Gemeinschaft von Farmern, Handwerkern und kleinen Kaufleuten. Im Zentrum des Städtchens steht ein Opernhaus, 1905 erbaut, um ein bisschen europäisches Flair in die Einsamkeit der Korn- und Maisfelder zu bringen. Obwohl ihre Vorfahren einst aus Europa flohen, ist den Bewohnern ihre Herkunft bis heute wichtig; fast alle in Akron stammen von Europäern ab. Die Großeltern meines Gastvaters wanderten aus Skandinavien ein.

Nach der High School wurde Butch Soldat und kämpfte im Zweiten Weltkrieg in Asien gegen die Japaner. Als er zurückkehrte, wollte er wie alle seine Altersgenossen den Amerikanischen Traum leben. Das Glück schien zum Greifen nahe. Fürs College war kein Geld da, aber damals konnte man auch ohne einen weiterführenden Abschluss gut verdienen.

Butch wurde Handelsvertreter und verkaufte Schuhe. Er heiratete eine Frau aus Akron, sie bekamen zwei Töchter und zogen 1958800 Kilometer weiter westlich nach Colorado. Butch nahm eine Hypothek auf und kaufte seiner Familie ein kleines Haus sowie einen Straßenkreuzer. Mittwochs gingen sie zur Beichte, sonntags zur Messe. Danach spielte Butch Golf. Nach außen schien alles perfekt.

Als ich 1971 meinen Gastvater kennenlernte, makelte er Versicherungen. Aber das Geschäft lief nach einer Weile schlecht, weshalb das Geld nur reichte, weil meine Gastmutter halbtags als Sekretärin dazuverdiente. Der Amerikanische Traum fiel anders aus, als es sich Butch vorgestellt hatte. Die Schuld gab er den gesellschaftlichen Veränderungen und den Politikern, die die »kleinen Leute« wie ihn aus den Augen verloren hätten. Mit den Jahren kam er immer schwerer mit dem Alltag zurecht, die Ehe scheiterte.

Oft erinnerte mich mein Gastvater an Archie Bunker, diesen bigotten, missmutigen, reaktionären Familienvater aus der Fernsehserie All in the Family, die in den siebziger Jahren ein Straßenfeger war. Manchmal hatte er aber auch Ähnlichkeit mit Willy Loman, der tragischen Figur in Arthur Millers Drama Tod eines Handlungsreisenden.

In der Tat hatte sich die Welt um Butch herum rasant und unaufhaltsam gewandelt. Als er aus dem Krieg heimkehrte, waren über 90 Prozent der amerikanischen Bevölkerung weiß, als er Ende 2016 starb, waren es nur noch rund 60 Prozent. Schwarze durften in seinen jungen Jahren nicht wählen und mussten auf separate Schulen gehen. Die Rassentrennung wurde – zumindest gesetzlich – erst Mitte der sechziger Jahre aufgehoben.

Als mein Gastvater nach Colorado zog, hing dort an manchen Restaurants noch ein Schild mit der Aufschrift: »Mexikaner und Hunde verboten!« Er fand das nicht unbedingt richtig, aber es störte ihn auch nicht, es war nun einmal so. Und die wenigen Mexikaner fielen damals nicht groß ins Gewicht.

Ein halbes Jahrhundert später, am Ende seines Lebens, war das anders. Jeder fünfte Einwohner von Colorado war inzwischen ein Latino, in der Straße, in der er einst sein Haus hatte, wurde mehr Spanisch als Englisch gesprochen – und Colorado, dieser einst durch und durch konservative Bundesstaat, stimmte zweimal für Obama.

Das allerdings störte Butch. Er war kein Rassist, aber für ihn war Amerika ein weißes, ein christliches – und ein europäisch geprägtes Land. Er sah sich plötzlich in die Minderheit geraten und fühlte sich zunehmend fremd. Hätte er nicht kurz vor der Wahl einen schweren Schlaganfall erlitten, mein Gastvater hätte Donald Trump gewählt. Zehn Tage nach dessen Sieg starb Butch.

Amerika ist schon immer ein Land mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Gemäß der stark vereinfachten Vorstellung leben heute an den Küsten und in den Metropolen die eher aufgeklärten, weltoffenen Bürger, während das Hinterland den Joes gehört, den »kleinen Leuten« ohne Universitätsausbildung, bei denen Pistole und Bibel nebeneinander auf dem Nachttisch liegen.

Der amerikanische Schriftsteller Truman Capote beschrieb diesen Joe in den fünfziger und sechziger Jahren als einen patriotischen, gottesfürchtigen, hart arbeitenden, ehrlichen Familienmenschen, der sonntags in die Kirche geht, das Dankesgebet vor dem Essen spricht, gern mit dem Auto hinausfährt und mit dem Gewehr auf Krähen oder Blechbüchsen schießt. Dieser Joe weiß wenig von der Welt, aber er heißt andere willkommen, sofern sie so aussehen und so denken wie er. Menschen mit anderer Hautfarbe oder anderen Werten werden geduldet, solange sie sein weißes Amerika nicht stören.

Das Raster ist sehr grob, aber was daran richtig ist: Bei der Präsidentschaftswahl 2016 stimmten die Amerikaner an den Küsten und in den großen Städten für Hillary Clinton, aber die Joes im Hinterland brachten Trump an die Macht. Entsetzt wurde plötzlich gefragt, wie das geschehen konnte, warum man so wenig von den Menschen auf der anderen Seite des Grabens wusste. Einige setzten sich sogar am Tag nach der Wahl ins Auto und fuhren aufs Land, um nachzuschauen, wie diese Joes eigentlich leben. Von der Hauptstadt Washington ist es nicht weit bis nach West Virginia oder Pennsylvania.

Der tiefe Riss ist nicht neu, die Vereinigten Staaten von Amerika sind schon lange eher unvereinigte Staaten. Doch früher, bis in die siebziger, achtziger Jahre hinein, besaß die große Mehrheit quer durch das Land noch eine gemeinsame Identität, eine gemeinsame Herkunft, Geschichte, Kultur und Hautfarbe. Die Einwanderung und die wachsende Landflucht haben das radikal verändert.

Vor allem aber wohnen die meisten Amerikaner heute unter ihresgleichen und haben kaum noch Berührungspunkte mit Menschen, die anders denken und leben. In ihrem Buch Fremd in ihrem Land schreibt die Soziologin Arlie Russell Hochschild: »Wenn Amerikaner heute umziehen, tun sie es häufiger, um in der Nähe von Gleichgesinnten zu wohnen. Menschen schotten sich ab.« Wer einander nicht begegne, rede nicht miteinander und wisse darum nichts voneinander. Hochschild spricht von einer »Empathiemauer« zwischen Städtern und Landbewohnern, zwischen Liberalen und Konservativen.

Trump-Wähler gibt es überall – nicht nur in Amerika

Mein Gastvater war der erste Joe, den ich kennenlernte. Später, als Amerikakorrespondent (2007–2014), bin ich vielen weiteren begegnet. Sie leben in den Bergen West Virginias oder in den Ebenen Iowas, in den Wäldern von Kentucky oder zwischen den Hügeln im westlichen Wisconsin. Sie sind Bergarbeiter und Farmer, Lehrer und Handwerker, Pastoren und Professoren.

Viele von ihnen sind – wie es auch mein Gastvater war – keine Eiferer, sondern oft freundliche, sympathische Leute, bodenständig und rechtschaffen. Auch das möchte ich in diesem Buch zeigen. Sie haben mich mit offenen Armen empfangen, mich stolz herumgeführt, fürstlich bewirtet und mir ihr Herz ausgeschüttet. Es gibt keinen Grund, auf sie herabzusehen.

Ihre Überzeugungen und Weltbilder sind oft nicht besonders kohärent. Und natürlich haben manche ihrer Ansichten einen liberalen Großstädter wie mich verstört und bisweilen sogar tief erschreckt. Gleichwohl sind die meisten von ihnen, bei aller Unterschiedlichkeit, nicht Teil des rechten, radikalen Rands. Sie fühlen sich im Stich gelassen, abgehängt, diskriminiert, unverstanden – und ungehört.

Allerdings bin ich auf meinen Reisen in das weiße Amerika auch Fanatikern begegnet, verblendeten Ideologen und selbst gefährlichen, militanten Rassisten, die ebenfalls in diesem Buch vorkommen. Denn obgleich sie nur eine sehr kleine Gruppe sind, üben sie beträchtlichen Einfluss auf Trump und sein Umfeld aus.

Und noch etwas ist mir wichtig: Diese große Bandbreite an konservativen, rechten bis rechtsextremen Menschen findet man nicht nur in der Trump-Wählerschaft, sondern ebenso in den rechtspopulistischen Parteien Europas: etwa in der deutschen AfD und der österreichischen FPÖ, in der italienischen Lega Nord und im französischen Front National, der jetzt Rassemblement National heißt, in der polnischen PiS wie in der norwegischen Fortschrittspartei.