21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

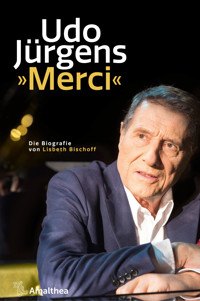

Hommage an eine Ikone Udo Jürgens, Weltstar aus Österreich, ist auch nach seinem unerwarteten Tod 2014 unvergessen. Jahrzehntelang begeisterte er Fans mit seiner Musik, seiner Bühnenpräsenz, aber auch mit gesellschaftskritischen Texten. Lisbeth Bischoff, Udo-Jürgens-Fan der ersten Stunde, hat den Ausnahmekünstler über vierzig Jahre auf seinem Karriereweg begleitet und ihn in unzähligen Interviews aus nächster Nähe kennengelernt. Ihre sehr persönliche Biografie zeigt nicht nur die beruflichen Höhepunkte des Sängers und Komponisten, sondern erzählt auch von den privaten Freuden und Sorgen in seinem Leben. Ergänzt wird die Neuausgabe anlässlich des 90. Geburtstags des großen Künstlers durch persönliche Erinnerungen von Udos Bruder Manfred Bockelmann, seinem langjährigen Textdichter Wolfgang Hofer sowie Bestsellerautor und Udo-Fan Bastian Sick. Mit zahlreichen Abbildungen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Ähnliche

Udo Jürgens»Merci«

Die Biografie von Lisbeth Bischoff

Mit 57 Abbildungen

Bildnachweis

Friedrich/Interfoto/picturedesk.com (19, 20, 30, 38, 44), Hubert Mican/picturedesk.com (24), Teutopress/Ullstein Bild/picturedesk.com (25, 74), ullstein bild – Teutopress/Ullstein Bild/picturedesk.com (29, 98), Rudolf Dietrich/Ullstein Bild/picturedesk.com (40), Horst Prange/Ullstein Bild/picturedesk.com (42), Teutopress/SZ-Photo/picturedesk.com (45), Schinkel/Interfoto/picturedesk.com (54), ullstein – Krohn/Ullstein Bild/picturedesk.com (58), A3010 Roland Scheidemann/dpa/picturedesk.com (62), Horst Ossinger/dpa/picturedesk.com (68, 96, 123, 147), Ingo Barth/Interfoto/picturedesk.com (71), Robert Jäger/APA-Archiv/picturedesk.com (85, 89), Archiv Lisbeth Bischoff (91, 95, 136, 232, 234), Milenko Badzic/First Look/picturedesk.com (99), Hans Klaus Techt/APA-Archiv/picturedesk.com (102, 162), Thomas PLATZER/Thomas Platzer/picturedesk.com (105), Alexander Tuma/Tuma Alexander/picturedesk.com (106, 114, 195, 203), First Look/picturedesk.com (107), CONTRAST PHOTO GMBH/picturedesk.com (113), United Archives/United Archives/picturedesk.com (118, 140), Michael Schwartz/Ullstein Bild/picturedesk.com (126), SCHROEWIG/dpa/picturedesk.com (152), Oliver Berg/dpa/picturedesk.com (156), Contrast/picturedesk.com (166), Achim Bieniek/picturedesk.com (167), Dagmar Scherf/Ullstein Bild/picturedesk.com (170), Ulrich Perrey/EPA/picturedesk.com (178), Herbert P. Oczeret/APA/picturedesk.com (181), Steffen Schmidt/EPA/picturedesk.com (193), Peter Timm/Ullstein Bild/picturedesk.com (198), OT, IBRAHIM/Action Press/picturedesk.com (208), JENS KALAENE/EPA/picturedesk.com (209), Markus Wache/picturedesk.com (212), Andreas Weihs/dpa/picturedesk.com (218), Becker & Bredel/Ullstein Bild/picturedesk.com (219), Alessandro Della Bella/EPA/picturedesk.com (221), Joerg Carstensen/EPA/picturedesk.com (223)

Der Verlag hat alle Rechte abgeklärt. Konnten in einzelnen Fällen die Rechteinhaber der reproduzierten Bilder nicht ausfindig gemacht werden, bitten wir, dem Verlag bestehende Ansprüche zu melden.

Besuchen Sie uns im Internet unter:

amalthea.at

© 2024 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Ergänzte Neuausgabe der gleichnamigen Ausgabe 2015

Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker, OFFBEAT

Umschlagabbildung: © Mirjam Reither/picturedesk.com

ISBN 978-3-99050-268-6

eISBN 978-3-903441-28-6

Inhalt

Vorwort

Kindheit und Jugend

Erste Erfolge – Panja

Komponist und Sänger

Die Marathon-Tournee »Udo ’70«

Gesellschaftskritiker, Hitmaschine und Musicalschöpfer

Die Manager Hans R. Beierlein und Freddy Burger

Corinna – »Ich wünsch Dir Liebe ohne Leiden« gemeinsam mit Tochter Jenny

Der weiße Bademantel – »Hautnah«

»Deinetwegen«

»Der Troubadour unserer Zeit«

»Mit 66 Jahren …«

Heimliche Hochzeit in New York und Buchpremiere in Wien

Der 70. Geburtstag

Die Fans

Hauptthema Liebe

Das Musical »Ich war noch niemals in New York«

»Einfach ich«

»Mitten im Leben«

Zehn Jahre danach – Weggefährten erinnern sich

Dank

Anhang

Quellen und Anmerkungen

Diskografie

Tourneestatistik

Filmografie

Ehrungen und Auszeichnungen

Bibliografie

Namenregister

»Ich möchte denjenigen sehen, der wirklich ehrlich ist, wenn er sagt, das Alter sei überhaupt kein Problem. Es ist natürlich ein Problem, es ist ein Problem, das im Körper und im Kopf stattfindet. Man weiß, dass der Weg nach vorne der kürzere ist und der Weg, der dahinter liegt, viel länger ist. Das sind schmerzliche Erkenntnisse. Ich schau eigentlich so aus, wie ich auch aussehen würde, wenn ich ins Bankwesen gegangen wäre. Na ja, vielleicht hätte ich die Frisur etwas anders, kürzere Haare, aber viel anders sähe ich mit Bestimmtheit nicht aus.«

Anlässlich seiner CD-Präsentation Gestern – Heute – Morgen am 21. Oktober 1996 philosophiert Udo Jürgens mit mir in der Wiener Onyx-Bar über das Älterwerden. Da ist er gerade 62 Jahre und 21 Tage jung.

Vorwort

Er fehlt.

Es fehlt seine Stimme. Es fehlt sein Aufzeigen.

Er fehlt.

Und dennoch ist Udo Jürgens auch zehn Jahre nach seinem Tod nicht verstummt. Seine Lieder bewegen mehr denn je, rütteln wach und regen zum Nachdenken an.

Meine Biografie Udo Jürgens – Merci ist eine Hommage an einen besonderen Menschen, den ich beruflich über vierzig Jahre lang auf seinem Schaffensweg begleitet habe. Seine persönlichen Gedanken, nicht von irgendjemandem wiedergegeben, sondern Udo hat sie mir in unzähligen persönlichen Gesprächen selbst erzählt. Ich habe sie für dieses Buch zusammengetragen, nicht zuletzt, um damit sein Schaffen am Leben zu erhalten.

Udo Jürgens hat mich mein (beinahe) ganzes Leben begleitet. Die erste Tagebucheintragung über ihn findet sich am 24. Dezember 1968. Da zeigte ich mich begeistert über seinen Hit »Mathilda«, der in der Hitparade platziert war. Aber ich ging noch einen Schritt weiter und »organisierte« ein erstes privates Zusammentreffen mit dem Star, um ein persönliches Autogramm zu bekommen.

Mein Beruf als Gesellschaftsjournalistin – zuerst für das österreichische Hitradio Ö3 und dann mit eigener Filmproduktion für das Bayerische Fernsehen, für PRO 7, RTL, SAT 1, ZDF und für die verschiedensten ORF-Fernsehsendungen wie Opernball, Willkommen Österreich, vor allem aber für Seitenblicke, für die ich siebzehn Jahre lang Prominente aus der ganzen Welt interviewte – ermöglichte mir viele Interviewtermine mit Udo Jürgens.

Für den Leser ist so ein Zeitdokument entstanden, das – ähnlich einem roten Faden – das Leben von Udo Jürgens durchzieht. Ansichten, Meinungen, Bekenntnisse und Gefühlsäußerungen aus erster Hand.

Nebenwirkungen beim Lesen dieser Biografie sind erwünscht: Vielleicht steckt meine Bewunderung für das Schaffen dieses großen Musikers den geschätzten Leser an.

L. B.

Kindheit und Jugend

Österreich im Jahr 1934: Mit Richard Tauber und Jarmila Novotna in den Hauptrollen wird am 20. Jänner 1934 in der Wiener Staatsoper Franz Lehárs neue Operette Giuditta uraufgeführt.

Der Wiener Karl Schäfer holt bei der zweitägigen Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf (17. bis 18. Februar 1934) im schwedischen Stockholm zum fünften Mal in Folge den Weltmeistertitel.

Die sechzig Jahre alte Kronprinz-Rudolf-Reichsbrücke über die Donau ist vom Bauzustand her desolat. Wenn Straßenbahnzüge sie überqueren, müssen die Passagiere aussteigen, um ihre Tragfähigkeit nicht zu gefährden. Der Neubau der Brücke ist bereits durch die Bundesregierung beschlossen.

Österreich steht noch unter dem Schock der Ereignisse des Februaraufstandes. Der österreichische Bürgerkrieg war eine Auseinandersetzung zwischen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP), deren Republikanischem Schutzbund einerseits und dem austrofaschistischen Ständestaat, dessen Bundesheer und Heimwehr andererseits.

Der gewaltsame Widerstand des oberösterreichischen Schutzbundführers Richard Bernaschek gegen die Räumung des Waffenlagers des von Engelbert Dollfuß verbotenen Republikanischen Schutzbundes im Linzer Hotel Schiff war der Auslöser für diesen Bürgerkrieg.

Adolf Hitler war der größte außenpolitische Gegner von Dollfuß. Hitler drängte zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Als einziger Nachbar versprach Mussolini Schutz vor den Nationalsozialisten, daraufhin lehnte sich Dollfuß immer mehr Mussolini an. In Österreich hatte der Nationalsozialismus bereits eine schnell wachsende Anhängerzahl. Es wurde befürchtet, dass sich bei Neuwahlen der Nationalsozialismus zu einer politischen Größe entwickeln würde. Allerdings wurde mit der Errichtung des Ständestaates die Partei verboten. Am 25. Juli 1934 fand ein von langer Hand geplanter Putschversuch statt. Allerdings blieb das Militär loyal, der »Juliputsch« scheiterte, obwohl die Putschisten bis ins Bundeskanzleramt vordringen konnten und kurz nach 13 Uhr Dollfuß erschossen wurde.

Mit den »Februarereignissen« und der daran anschließenden Ständeverfassung hatte sich auch Österreich in die Reihe der halb- bzw. volldiktatorischen Staaten Mitteleuropas gestellt und außenpolitisch von den noch verbliebenen Demokratien isoliert.

Im Wiener Ronacher Etablissement bleibt die Direktion dem Grundsatz Vom Besten das Beste treu und präsentiert vom 1. bis zum 30. September 1934 ein besonders attraktives Angebot: »Im Mittelpunkt steht das erste Auftreten von Kammersängerin Vera Schwarz in einem Wiener Varieté, das zweifellos Sensation erregen wird«, heißt es in der Programmankündigung.

Es ist ein Sonntag, der 30. September 1934. Und es ist genau 19 Uhr 30, als innerhalb der Mauern von Schloss Ottmanach in Kärnten der erste Schrei von Udo Jürgen Bockelmann ertönt. Es finden sich keine Aufzeichnungen, dass dieser erste Schrei bereits auf Udos besondere Musikalität hingewiesen hätte.

Udo ist nach John (geboren am 17. September 1931) der zweite Sohn des Landwirtes und Schlossbesitzers Rudolf und seiner Frau Käthe.

Vater Rudolf wird als Sohn eines deutschen Bankdirektors aus Bremen in Moskau geboren und flüchtet nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit seinen Eltern in das neutrale Schweden. Nach dem Krieg lassen sich seine Eltern auf einem Gut in Kärnten nieder, das Udos Großvater seinen fünf Söhnen gemeinsam geschenkt hatte.

Udo wächst also im elterlichen Schloss Ottmanach in Magdalensberg (Klagenfurt Land) als einer von den – bei der Volkszählung 1934 dokumentierten – 2014 Einwohnern auf. Das geschichtsträchtige Schloss (1587 erstmals urkundlich erwähnt) hat durch oftmaligen Besitzwechsel von sich reden gemacht. Sein herrschaftliches Aussehen verdankt der innerhalb einer Parkmauer gelegene zweigeschossige Bau den Fenstern mit Giebeln und Brüstungen des Hauptgeschosses. Zwischen den Fenstern sind eindrucksvolle Pilaster eingearbeitet. Das runde Portal mit gewelltem Giebel gibt den Blick auf einen schmalen, rechteckigen Hof frei.

»Meine Mutter erzählte mir, dass ich alle Kinderlieder singen konnte, da war ich noch kein Jahr alt. Ich konnte noch nicht ›Mama‹ sagen, aber Kinderlieder singen! Wenn ich krank war, konnte sie mich nur mit Singen beruhigen, nicht mit Erzählen. Beethoven soll mir schon mit drei Jahren gefallen haben. Vor dem Radio soll ich gesessen und mir zweistündige Konzerte angehört haben. Von Kind auf war ich immer mit Musik verbunden.« Es heißt, er war ein sensibles Kerlchen. »Ich ließ keine einzige Kinderkrankheit aus«, erinnert sich Udo.

Mit fünf Jahren beginnt er zu musizieren. »Die blauen Dragoner, sie reiten« ist das erste Lied, das er auf einer Mundharmonika spielt. Zwei Jahre später lernt der Siebenjährige Akkordeon zu spielen und begeistert in einem Flüchtlingslager seine Zuhörer. Und die Menschen jubeln ihm nicht nur zu, weil eine solche Darbietung willkommene Abwechslung bedeutet, sondern weil der Junge wirklich spielen kann. Udo Jürgens hat dieses erste »öffentliche Auftreten« nie vergessen. Das war 1945, in der Nähe von Kiel, wohin es die Familie Bockelmann bei Kriegsende verschlug, ehe sie bald wieder auf Schloss Ottmanach zurückkehren konnte.

Wieder zuhause, widmet Udo sich mit dreizehn Jahren dem Piano. Er ist inzwischen nicht mehr das Nesthäkchen der Familie – seit 1943 übernimmt diesen Part sein Bruder Manfred –, sondern hat jetzt die Position des »Sandwich-Kindes« inne. »Für das mittlere Kind verschärft sich die Lage durch die Ankunft von Nummer drei, weil es sich jetzt nicht nur ›nach oben‹ durchsetzen muss, sondern auch seinen Status als Nesthäkchen verliert.«1 In der Geschwisterpsychologie gelten solche Kinder als unauffällig und anpassungsfähig. Mittelkinder befinden sich oft in der Ambivalenz, entweder »zu klein« oder »zu groß« für viele Dinge zu sein. Sie kämpfen sich nach oben wie nach unten durch und müssen sich auch gegen so manche Ungerechtigkeiten des Erziehungsalltags behaupten: »Die beiden Großen helfen heute Nachmittag dem Vater, die beiden Kleinen müssen früher schlafen gehen!« Das mittlere Kind kommt meistens doppelt dran. Heißt das auch »doppelt gute Voraussetzungen fürs Leben«?

Bei Udo wäre es gut, denn Erfolg wird bei den Bockelmanns großgeschrieben. Udos Großvater ist Bankier im zaristischen Russland. Sein Vater leitet als Landwirt die Güter. Die vier Brüder seines Vaters setzen die Tradition des Erfolges fort:

•Erwin wird später der deutsche Chef des Energieunternehmens BP und der erste deutsche Präsident des Welterdölkongresses,

•Werner, Rechtsanwalt, wird der erste Nachkriegsbürgermeister der Stadt Lüneburg und Oberbürgermeister von Frankfurt am Main,

•Gert übernimmt 1944 nach dem landwirtschaftlichen Studium die Verwaltung von Gut Barendorf bei Lüneburg,

•Jonny wird Rechtsanwalt und Chef von BP Hessen.

Udos Onkel mütterlicherseits ist der deutsch-französische Maler, Bildhauer und Lyriker Hans Arp. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Dadaismus und Surrealismus in bildender Kunst und Literatur.

Doch Udo ist sich der Familientradition offenbar bewusst. Er bringt sich das Klavierspielen selbst bei. Und er weiß genau, was er will. Auch von den Eltern lässt er sich nicht davon abhalten. Er spielt jedes Instrument außer Geige. Dazu hätte er ein Studium gebraucht, aber da hätte ihm die Zeit nie gereicht. Udo hat nur Musik im Kopf. Manchmal wünscht er sich, einige Minuten am Tag nicht an Musik zu denken. Sie prägt seinen Tagesablauf. Die folgende Geschichte veranschaulicht, welche Faszination die Musik auf ihn ausübte: Einmal, als er mit seinem Vater durch die Stadt ging, blieb er plötzlich stehen, weil er Musik hörte. Sein Vater vernahm nichts, gab Udo aber einen Zettel, damit er die Melodie aufschreiben konnte. Das Ergebnis war ein zauberhafter Musette-Walzer, den Udo mit dreizehn Jahren komponierte.

»Ich erinnere mich, wenn ich nachts alleine zuhause war – was leider nicht sehr oft vorgekommen ist –, bin ich aufgestanden, habe mich ans Klavier gesetzt und gespielt.«

Die Eltern nahmen das Talent ihres Sohnes wahr. Nach Opernbesuchen im Klagenfurter Stadttheater konnte Udo Jürgens nach Eigenaussage das Gehörte sogleich »mit absoluter Sicherheit« nachspielen. Und so geschah es, dass nicht nur einmal Musikpädagogen aus Klagenfurt, Innsbruck und Wien anreisten, um sich dieses »Wunderkind aus Kärnten« anzuhören. Seine Improvisationsgabe war schon damals beeindruckend.

»Ich habe natürlich wie alle Kinder meine Träume vom Lokomotivführer gehabt, und Pirat wollte man sowieso sein, damals gab es ja diese Piratenfilme. Aber wie die Musik für mich fühlbar und hörbar wurde und ich selbst gemerkt habe, ich kann spielen – ich hab mir Klavier ja selbst beigebracht, erstaunlich perfekt übrigens –, da merkte ich, dass ich etwas in der Hand habe, das mein Leben verändern wird.«

Udos Kindheit war wohl nicht leicht. Eine solch außergewöhnliche Begabung ist mit Sicherheit eine Belastung. In musikalischen Belangen war er seinem Alter weit voraus. Wenn er am Klavier saß und spielte, vergaß er alles um sich herum. Aber er war kein schwieriges Kind. Er beschäftigte sich stundenlang mit Musik. Das war seine Welt.

»Ich habe mich als Kind immer kränklich und schwächlich gefühlt, war in der Schule ein bisschen hinterher, auch lebensängstlich – ein Muttersöhnchen würde man heute sagen. Die Musik hat mich aus dieser Situation befreit.«

Bei der Hitlerjugend erhielt er wegen seiner schwachen körperlichen Leistungen einmal eine brutale Ohrfeige, die ihm eine verminderte Hörfähigkeit auf seinem linken Ohr eintrug.

1948, mit vierzehn Jahren, beginnt er sein Musikstudium am Konservatorium in Klagenfurt neben der Schulausbildung am Realgymnasium und belegt die Fächer Klavier, Harmonie, Komposition und Gesang. Für Udo ist die Schule eine Belastung, besucht er doch gleichzeitig das Konservatorium und die Schule. Doch er weiß, dass ohne Bildung gar nichts geht. »Ich bin einer der wenigen in der Branche, die die Musik von Grund auf gelernt haben«, wird er mir fünfzig Jahre später bei einem unserer vielen Interviews voller Stolz erzählen. Mit seiner Band tritt er jeden Samstag und Sonntag in teils schmuddeligen Lokalen auf. Als er auf dem St. Veiter Wiesenmarkt – einer Art kleinem Oktoberfest – zehn Tage oder besser gesagt Nächte lang mit nur vier Stunden Pause spielt, ist er erschöpft und seine Finger sind blutig. Auch die Bedenken des Vaters, das Musizieren sei nicht das Richtige für ihn und das Musikmachen neben dem Schulbesuch zu anstrengend, bringen Udo nicht von seinem Ziel ab, einmal auf großen Bühnen zu stehen. Er will lernen, das Publikum zu begeistern, egal, ob alt oder jung.

Im Anschluss an die Studienzeit in Klagenfurt geht er nach Salzburg ans Mozarteum und reiht sich neben Dirigent Herbert von Karajan, Volksoperndirektor Robert Meyer, Schriftsteller Thomas Bernhard, Schauspielerin Johanna von Koczian in die Schar der prominenten Absolventen dieses Instituts ein.

Die Mutter erinnert sich: »Ich weiß noch, wie nervös er war bei den ersten Tourneen, nach dem Krieg. Ganz lächerliche Tourneen, mit dreißig anderen zog er von einer kleinen Stadt in die nächste; es war wirklich nicht schön. Und Udo hat sich nach jedem Auftritt wahnsinnig aufgeregt, er war unglücklich: ›Ich war so schlecht, habe mich so schlecht bewegt … ‹«

Sehr mobil ist der 16-jährige Schüler Udo mit seinem ersten fahrbaren Untersatz, einem Roller mit dem Kennzeichen K 18. 428.

1950 beteiligt er sich an einem Kompositionswettbewerb des Österreichischen Rundfunks und gewinnt mit dem Lied »Je t’aime« unter 300 Einsendungen den ersten Preis. Zu diesem Lied hat ihn seine erste Liebe inspiriert. Er ist fünfzehn, sie heißt Anneliese und schenkt ihm den ersten Kuss …

Mit diesem Sieg in der Tasche hängt er die Schultasche an den Nagel, um sich nur noch der Musik zu widmen. Aus Udo Bockelmann wird Udo Bolan. Der Name Bolan ist eine »Zusammenlegung« von Bockelmann. Und die Udo-Bolan-Band kassiert 1951 für ihren ersten Auftritt im Klagenfurter Gasthof Valzachi in der Ebenthalerstraße 5,78 Schilling (0,42 Euro) pro Stunde.

Britische Soldaten sind oft bei diesen Auftritten dabei. Kommt es zu einer Schlägerei, weiß die Band, was zu tun ist. Die britische Nationalhymne wird gespielt, und die Kämpfernaturen müssen stramm stehen. Nach Verklingen der Hymne sind die Hitzköpfe abgekühlt.

Udo weiß, was durchhalten heißt. »Capitol-Records« in Amerika lehnt seine erste Single ab. »Dabei wussten wir schon in den Anfängen, dass aus Udo einmal etwas wird«, erinnert sich sein erster Band-Kollege, der Klagenfurter Trafikant Arnulf Wadl, mit dem der heutige Star, damals noch als Udo Jürgen Bockelmann, im »Valzachi« seine ersten musikalischen Gehversuche machte. »Manchmal trat er im schwarzen Hochzeitsanzug vom Vater auf, weil er noch keinen eigenen Smoking hatte«, lacht Ex-Schlagzeuger Wadl, »aber immer mit dem Blick fürs Wesentliche. Gegen ihn waren wir anderen alle Dilettanten. Er war schon immer ein i-Tüpfelchen-Reiter.«

1Aller Anfang ist schwer: die ersten Gehversuche auf der Bühne in den Fünfzigerjahren.

2Wenn auch die Erfolge noch spärlich sind, an Fanpost mangelt es Udo wirklich nicht.

Der Klagenfurter Anwalt Dr. Herwig Jasbetz, mit dem Udo Jürgens als Student mit einem uralten Ford 17 000 Kilometer quer durch Amerika trampte, erzählt: »Es ist toll, der Udo ist immer noch der Lausbub geblieben. Er kann ja so komödiantisch sein.«

Erste Erfolge – Panja

1954: Der Chef des RIAS-Tanzorchesters in Berlin, Werner Müller, lädt Udo ein. Der Anfang einer Karriere ist greifbar nah: Er bekommt den ersten Plattenvertrag mit Heliodor/Polydor: »Es waren weiße Chrysanthemen« ist der erste Plattentitel, zählt aber nicht zu seinen großen Erfolgen. Er wird – laut Udo – ein kapitaler Flop.

Während Udo sich bei vielen Live-Auftritten als Jazzpianist einen Namen macht, ändert er erneut seinen Künstlernamen: Udo Jürgens, abgeleitet von seinen beiden Vornamen Udo und Jürgen. Eine Entscheidung von ungeahnter Auswirkung. Mit neuem Namen geht er bereits mit dem Orchester Max Greger auf Russland-Tournee. Seine Freundin Brigitta »Gitta« Köhler, seine erste länger währende Liebesbeziehung, bleibt in Wien zurück.

Doch der Durchbruch ist immer noch nicht geschafft. Es sind die schweren Jahre des Anfangs, des Wartens auf einen Hit. Udo wohnt inzwischen mit dem Sänger Frank Forster in einer Pension in München-Schwabing. Es reicht nur zum Tingeln oder zu unbeachteten Auftritten in dem kleinen Lokal »Bei Gisela« für 20 Mark pro Abend.

»Bei Gisela« in der Occamstraße 8 traf sich in den Fünfziger- und Sechzigerjahren die in München wohnende oder gelegentlich weilende Prominenz: Ob Dirigent und Komponist Leonard Bernstein, Politiker Franz Josef Strauß, die Schauspieler Kirk Douglas und Orson Welles, der Astronaut Juri Gagarin, Prinzessin Soraya oder der Schriftsteller Erich Kästner, sie alle waren fasziniert von der jungen Wirtin mit der rauchigen dunklen Stimme. Mit dem Chanson »Aber der Nowak lässt mich nicht verkommen« wurde sie zur Berühmtheit Schwabings. Einige ihrer rund 30 Platten, wie »Späte Reue« oder »Morgengrauen«, gerieten auf den Index. 1960 bescheinigte ein Münchner Richter der Sängerin und Wirtin, sie sei »eine gebildete Dame mit stark unzüchtigem Charakter« – und sprach sie dann frei. Die Schwabinger Gisela und ihre Chansons waren über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt, sie war eine »poetische Institution«.

In dieser Münchner Zeit begegnet Udo dem Fotomodell Erika Meier aus Venne im Landkreis Osnabrück. In seinem 2004 erschienenen biografischen Roman Der Mann mit dem Fagott, den er gemeinsam mit Michaela Moritz geschrieben hat, beschreibt Udo mit sehr persönlichen Worten dieses Kennenlernen: »Sie heißt Erika, nennt sich Panja, manchmal jobbt sie als Fotomodell, manchmal hilft sie in einer Bar aus. Panja ist eine der attraktivsten und eigensinnigsten Frauen in der Münchener Existenzialistenszene. Als ich sie zum ersten Mal sah, wirbelte sie barfuß, schwarz gekleidet und mit unbändigen dunklen Haaren auf der Tanzfläche des ›Hotclubs‹ herum. Alle anderen Tanzpaare waren auf die Seite getreten und feuerten sie an, ihr Partner spielte eine Statistenrolle für die berauschende Vorstellung, die sie gab, und ich fühlte eine Faszination, die mir fast den Atem raubte. Sie war die beste Rock’n’Roll-Tänzerin, die ich jemals gesehen hatte. Sie sah meinen Blick, und ich erwiderte ihn mit einer gewissen Herablassung, aber sie versicherte sich fortan immer wieder der Tatsache, dass ich sie immer noch ansah.

So begann eine heftige, leidenschaftliche Affäre, die so ganz anders ist als meine Beziehung mit Gitta. Vor Gitta fühle ich mich oft unzulänglich – menschlich und musikalisch. Panja gegenüber kenne ich solche Gefühle nicht, aber die verworrene Situation kostet mich unendlich viel Kraft.«

Das war am 12. Mai 1959. Panja besuchte das Lokal mit einer Freundin, Udo war dort Stammgast. »Liebe auf den ersten Blick« soll es gewesen sein.

Später, im Herbst, ziehen sie zusammen, Verlobung gefeiert wird ein Jahr später – nach Udos Erfolg beim Festival im belgischen Knokke.

Zum ersten Mal erregt der 26-jährige Udo Jürgens Aufsehen, als er mit »Jenny« zum besten Einzelsänger dieses Musikfestivals gewählt wird. »Jenny« stürmt in Belgien die Charts als sein erster Nummer-Eins-Hit. Da beschließen Panja und Udo: Sollten wir heiraten und eine Tochter bekommen, werden wir ihr den Namen Jenny geben!

Bei seinem mehrwöchigen Tramp durch Nordamerika hatte Udo ein Mädchen kennengelernt: Jenny. Ihr widmete er das Lied, das sein erster Erfolg werden sollte.

Für Panja schreibt er eine andere Komposition: »Wie könnt’ ich von dir gehen …«

In dieser Zeit entsteht auch sein Welthit »Reach for the stars«, gesungen von Shirley Bassey.

1957 entdeckt ihn der Unterhaltungsfilm: Sein Filmdebüt gibt er neben Germaine Damar, Claus Biederstaedt, Grethe Weiser, Bum Krüger, Ruth Stephan, Theo Lingen und Ralf Wolter in dem Revuelustspiel Die Beine von Dolores. Ein Jahr später, 1958, dreht Udo Lilli – Ein Mädchen aus der Großstadt an der Seite von Ann Smyrner, Adrian Hoven, Claude Farell und Werner Peters. 1961 folgt mit Und du mein Schatz bleibst hier eine starbesetzte musikalische Komödie mit Vivi Bach, Hans von Borsody, Hans Moser, Trude Herr, Susi Nicoletti, Fritz Muliar und Paul Hörbiger. Heimatfilme und Lustspiele wie Unsere tollen Tanten (1961), Unsere tollen Nichten (1962) und Drei Liebesbriefe aus Tirol (1962) brachten die heile Welt in unsere Kinos. »In einer Zeit, wo niemand an mich geglaubt hat, hat Carl Spiehs, der Filmproduzent, immer gesagt: ›Der wird eines Tages groß werden!‹ Ich habe in seinen Filmen kleine Rollen gespielt und das vergisst man nicht.«

3»Filmproduzent Carl Spiehs hat immer an mich geglaubt.«

Die standesamtliche Hochzeit mit Panja findet 1963 statt – in eben jenem Jahr, als Polydor beschließt, den Schallplatten-vertrag mit Udo nicht zu verlängern. Er möchte das Singen aufgeben und nur noch komponieren. Da trifft er auf den erfolgreichen Showmanager Hans R. Beierlein. Er stimmt ihn um und verpflichtet Udo für seine Firma »Edition Montana«. Beierlein hilft Udo Jürgens dabei, zu einer unverwechselbaren Marke zu werden. Er rät ihm, sich musikalisch am französischen Chanson zu orientieren und sich an etwas gesellschaftskritischere und frechere Texte heranzuwagen.

1960 wird Beierlein die Aufgabe übertragen, für eine große Schallplattenfirma alle Künstler anzusehen, die bei dieser Firma unter Vertrag stehen, und sie auf ihre Verwendungsmöglichkeiten in dem neuen Medium Fernsehen zu prüfen. Auch Udo Jürgens steht bei dieser Firma unter Vertrag. Beierlein ist bald überzeugt, dass der junge Künstler mehr kann, als er zeigen darf. Gleichzeitig erkennt er, dass Udo ziemlich hilflos ist und seine Karriere angeht, wie er seinen Tag beginnt – ohne Konzept. »Ich bin ein Späterwacher und ein Langsamstarter. Mit mir ist am Vormittag nichts anzufangen. Ich mache auch keinerlei Pläne. Ich gebe weder ein Interview, noch gehe ich ins Studio, noch komponiere ich. Ich gehe nicht Klavierspielen, ich mache gar nichts am Vormittag. Ich schlafe möglichst lange, gehe dann täglich in ein Dampfbad, und wenn ich das hinter mir habe, wird ausgiebig eiskalt geduscht und dann Zeitung gelesen. Ich lese pro Tag acht bis zehn Zeitungen. Das geht los bei der ›New York Harold Tribune‹ und endet bei der ›Neuen Zürcher‹ und der Münchner ›Abendzeitung‹, die besseren Boulevardzeitungen sind mit dabei, und dann bereite ich in Ruhe so eine Art Mittagsbrunch vor. Am Nachmittag beginnt für mich eigentlich der Tag. Am Vormittag bin ich nicht schlagkräftig.«

4Udo Jürgens mit Ehefrau Panja 1965: »Ich fühlte eine Faszination, die mir fast den Atem raubte.«

1963 wendet sich Udo Jürgens also an Hans R. Beierlein, der sich von den Qualitäten des Komponisten Udo Jürgens überzeugt zeigt, von denen des Sängers weniger. Sie einigen sich auf einen Kompromiss und produzieren eine Platte: Wird sie mehr als 25 000 Mal verkauft, machen wir weiter. Innerhalb kürzester Zeit werden 75 000 Stück mit dem Haupttitel, der Jürgens-Komposition »Tausend Träume«, abgesetzt.

Die Tatsache, dass Jürgens professioneller Klavierspieler ist, nutzt sein Manager Beierlein für seine Vermarktungsstrategien: »Er saß am Klavier, der einzige, der am Flügel gesessen war. Das Klavier ist also ein Imagebestandteil geworden für Udo […] Diese Klavierspielarie, die wir in den ersten Jahren außerordentlich gepflegt und gefördert haben, hat bei den Leuten draußen immer wieder den Eindruck erweckt, das ist nicht einer, der hingeht und mit Technik zum Singen gebracht wird, sondern einer, der es kann.«2

Das Entstehen eines Images im Spannungsfeld Medien – Fans – Star – am Beispiel Udo Jürgens ist sogar Thema einer Diplomarbeit von Christian Mädler. Und das, obwohl sich manche Menschen eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Interpreten aus dem Schlagergenre nicht vorstellen können. Die Arbeit bestätigt nicht nur das funktionierende Image des Künstlers, sondern liefert darüber hinaus Ansatzpunkte, die seinen lang anhaltenden Erfolg begreiflich machen.

Auch wenn es heißt, dass sein Image nicht »geformt« wurde, belegen Aussagen seines Managers Hans R. Beierlein, dass dieser an dessen Image-Gestaltung sehr wohl beteiligt war. Um die Unabhängigkeit von Udo zu seinem Management zu unterstreichen, wird ins Treffen geführt, dass der Star der Chef sei, weil er schließlich seine Leute bezahle. Doch Jürgens ist sich der Beziehung zwischen Manager und Star bewusst: »Künstler und Manager, Manager und Künstler – eine merkwürdige Mischung, doch man weiß, dass man sich gegenseitig auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Für keinen geht’s ohne den anderen. […] Ein Manager ist immer irgendwo auch ein Spieler. Was er auch tut, er setzt immer auf etwas, auf einen Sänger, einen Maler. Wie ein Spieler setzt er auf Zahl oder Farbe. Und immer liebt er eine Farbe ganz besonders – die des Geldes! Ja – ein Manager ist letztendlich einer, der aus den Hirnschalen der anderen Champagner trinkt und nicht nur nippt! Und wäre ein Manager nicht so, könnte kein Künstler mit ihm groß werden.«3

Christian Mädler führt in seiner Diplomarbeit weiter aus, dass biografische Fakten bis heute durch das Management in der Öffentlichkeit so eingesetzt werden, dass sie ein bestimmtes, durchgängiges und in sich konsistentes Image propagieren, das darüber hinaus auch noch gut zu den Songtexten passt. Die Wirksamkeit dieser Strategie zeigt sich an den Äußerungen der Fans, die Eigenschaften wie Talent, Persönlichkeit und Aussagekraft ihres Stars als besonders wichtig bewerten. Die Imagekonstruktion vor allem durch das Management ist niemals abgeschlossen. Heute wird hauptsächlich über die Programmhefte und die Homepage im Internet gearbeitet. Die Fans zitieren auffällig häufig bestimmte, zur jeweiligen Situation passende Textpassagen aus den Liedern von Udo Jürgens und verweisen zur Untermauerung ihrer Argumentation nicht selten auf die an den genannten Stellen veröffentlichten Statistiken und Umfragen des Managements. Die positive Resonanz auf das Image von Udo Jürgens äußert sich schließlich auch darin, dass sein Name als Werbeträger für bestimmte Produkte, u. a. für die Sektmarke Deinhard, den Baumarkt OBI oder für Produkte der Marke Abtei, fungiert, die als Sponsoren wiederum bei sämtlichen öffentlichen Aktivitäten des Stars anzutreffen sind.

So wäre es zum Beispiel undenkbar gewesen, Udo Jürgens mit einem Hammer in einem OBI-Baumarkt auftreten zu lassen. Es wurde an einer imagegerechten Lösung gefeilt. Udo schrieb ein Lied mit dem Refrain »Mehr als nur vier Wände«, das in allen Filialen lief. Im ganzen Lied kam nie der Name OBI vor.

Dabei wollte Udo Jürgens für OBI nicht komponieren. »Die Abneigung gegen Leute, die mit einem Koffer voller Geld ein Lied kaufen wollen«, erinnert sich der Gründer der OBI-Baumärkte Manfred Maus, »war spürbar.« Er habe vier Stunden lang mit Jürgens diskutiert. »Dann stand der Udo auf, gab mir die Hand und sagte: ›Du bist ein Pfundskerl, darf ich dich duzen?‹«

Udos späterer Manager Freddy Burger lehnte die Anfrage, Udo Jürgens für eine Waschmittelwerbung zu gewinnen, ab.

Komponist und Sänger

Udo Jürgens komponiert in den Sechzigerjahren für viele deutsche Musikstars, so für Gus Backus, Gerhard Wendland, Rex Gildo und für den Film Tanze mit mir in den Morgen. Stars wie Caterina Valente, Brenda Lee und Sacha Distel singen seine Kompositionen.

Am 20. Februar 1964 wird Sohn John, genannt »Johnny«, geboren. Udo ist auf einer Japan-Tournee. »Das hat mich später sehr belastet, weil ich berufliche Pflichten über die Familie gestellt habe. Aber ich bin so erzogen worden.« Einen Monat später, am 21. März 1964, startet Udo Jürgens beim 9. Eurovision Song Contest für Österreich in Kopenhagen.

5Udo Jürgens mit seinem Erstgeborenen, dem einjährigen Johnny. Von Misstönen keine Spur.

6Vom »ernsten Fach« zur »leichten Muse«: Die Sopranistin Anneliese Rothenberger entdeckt Udo Jürgens und nimmt seine Kompositionen »Wie schön ist diese Welt« und »So wie die Sonne für alle scheint« in ihr Repertoire auf.

Portugal nimmt zum ersten Mal am Wettbewerb teil. Aufgrund eines Künstlerstreiks pausiert Schweden. Als der belgische Beitrag vorgestellt werden soll, kommt es zu einem Zwischenfall. Mit den Worten »Nieder mit Franco, nieder mit Salazar« will ein Mann die Bühne stürmen und gegen die Militärregimes in Spanien und im erstmals teilnehmenden Portugal protestieren. Diese Protestaktion soll auch der Grund dafür gewesen sein, dass die Aufzeichnung der Sendung vom Dänischen Rundfunk (DR) bis heute unter Verschluss gehalten wird.

Den fünften Platz erreicht Udo mit »Warum nur, warum?«. 1,5 Millionen Schallplatten verkauft Matt Monro mit der englischen Version »Walk away«, landet auf Platz Eins in der englischen Hitparade und auf Platz 2 in der USA. Der Song ist auf allen Hitlisten der ganzen Welt zu finden. Die deutschsprachige Originalversion avanciert in Frankreich zum Nummer-Eins-Hit.

In Frankreich nennt man Udo darum nur »Monsieur Warum«. Ein Kritiker schrieb: »Monsieur Warum ist der Mann, von dem Millionen Frauen träumen. Seine Mähne lässt auf viel Herz, Zärtlichkeit und Gefühl schließen.«

Der Entertainer bekennt: »Ich erinnere mich, ich habe einmal in Paris die ersten Takte von ›Merci Chérie‹ gespielt und die Leute haben zwei Minuten lang applaudiert, haben sich von den Sitzen erhoben, ich konnte gar nicht anfangen zu spielen, ich musste wieder aufhören. Da hat man natürlich so ein Glücksgefühl in diesem Augenblick, das macht einen stark. Wenigstens in diesem Moment spürt man plötzlich Kraft durch sich fluten und diese Kraft hält dann auch an, man weiß, da gibt es eine Möglichkeit, sich das wieder zu erkämpfen. Meine Lieder werden mich dorthin bringen.«

Für Frank Sinatra komponierte Jürgens »If I never sing another song«. Sinatra verordnete sich gerade eine Karrierepause und trat daher diesen Titel an seinen Freund Sammy Davis Jr. ab. Jedes Konzert und jeder Fernsehauftritt wurde von da an mit diesem Lied beendet.

»Die Rolle des Komponisten ist mir natürlich wichtiger als die des Sängers«, betont Jürgens immer wieder. »Ich habe mich noch nie als Sänger gesehen. Ich habe eine kritische Einstellung zu Sängern. Dabei ist der Umgang mit der Stimme, die aus dir herauskommt, das Schönste, was es gibt. Ein Chor aus menschlichen Stimmen ist wirklich so etwas von ergreifend.«

1965 nahm Udo Jürgens wieder am Eurovision Song Contest, diesmal in Neapel, teil und erreichte mit »Sag ihr, ich lass sie grüßen« Platz vier.

Udo wollte unter gar keinen Umständen ein drittes Mal beim Grand Prix Eurovision de la Chanson mitmachen. Er hatte schon zwei Mal hintereinander teilgenommen, und bis dahin war noch kein Sänger zwei Mal in diese Arena gegangen. Dazu kam, dass er beim Grand Prix 1965 nervlich am Ende war. Der klimatische Umschwung, die Hochspannung nahmen ihn so mit, dass er nach der Veranstaltung zusammenbrach. Und er fasste den Entschluss: Nie mehr Grand Prix! Doch sein Manager war ein kühler Rechner und daher für ein Dacapo: Bei beiden Grand-Prix-Auftritten haben jeweils weltweit 200 Millionen Zuseher Udo Jürgens gesehen. Diese Menschen bewundern den Troubadour, wenn er zum dritten Mal an dieser Veranstaltung teilnimmt. Es gab einen Kampf Udo gegen Beierlein, der zugunsten des Managers entschieden wurde. Udo fuhr nach Luxemburg.

Da die Vorjahressiegerin France Gall für Luxemburg angetreten war, fand der 11. Eurovision Song Contest am 5. März 1966 in diesem Land statt. Als neue Regel wurde in diesem Jahr erstmals eingeführt, dass jedes Land nur Texte in seiner eigenen Sprache vortragen dürfe. Dies war aufgrund des schwedischen Beitrages 1965, als der Interpret ausschließlich auf Englisch sang, beschlossen worden. Sieger wurde Udo Jürgens mit dem Lied »Merci Chérie« (Musik: Udo Jürgens, Text: Thomas Hörbiger und Udo Jürgens). Er erhielt mit 31 Punkten fast doppelt so viel wie das zweitplatzierte Schweden.

Wer von den 750 000 Fernsehteilnehmern in Österreich Udo den Daumen drückte, blieb im Verborgenen.