Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

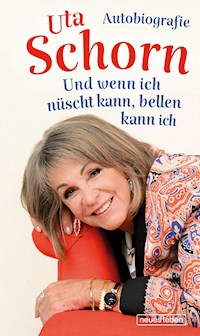

- Herausgeber: Neues Leben

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Uta Schorn war schon auf den Brettern, die die Welt bedeuten, bevor sie geboren wurde – und wenn es nach ihrem Vater gegangen wäre, hätte sie ebendort auch das Licht der Welt erblickt. Für das Kind eines Schauspielerpaares aber war klar: die hohe Kunst des Spiels basiert nicht auf Talent allein. Dass sie davon reichlich hat, bewies sie nach ihrem Schauspielstudium am Theater, in Film und Fernsehen, auch als charmante, gewitzte Moderatorin. Als Chefsekretärin der Sachsenklinik und Mitglied der Patchworkfamilie des "Dr. Kleist" in Eisenach wurde sie zum Publikumsliebling und Inbegriff einer selbstbewussten, so resoluten wie sensiblen Frau. In diesem Buch blickt Uta Schorn auf ihre Rollen zurück, erzählt amüsante Geschichten über die Begebnisse am Rande der Dreharbeiten, spricht über Begegnungen und die spannende Arbeit mit Kollegen, über Freundschaften wie die mit dem Schauspieler Ulrich Pleitgen, auch über Wege, die sich trennten. Sie hat ein zutiefst ehrliches Buch geschrieben, dem ihre Heiterkeit dem Leben gegenüber einen ganz eigenen, beschwingten Ton gibt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 298

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bildquellen: Fotoarchiv Schorn, sofern nicht anders angegeben

Impressum

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet,

dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Neues Leben – eine Marke der

Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten.

ISBN E-Book 978-3-355-50068-5

ISBN Print 978-3-355-01905-7

© 2021 Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Verlag, Karoline Grunske

unter Verwendung eines Fotos von Alexander Stingel

www.eulenspiegel.com

Inhalt

Meine unordentlichen Erinnerungen

Zauber einer Winternacht

Utakind

Immer auf die Zwölf

Quartier mit Tier

Schule fürs Leben

Meine Freundin Uta. Von Annette Leo

Mein Gurken-Privileg

Schwer geprüft und doch bestanden

Depression und Resolution

Die Partei ruft – und keiner kommt

Knospen knallen – erst mal nicht

Meine Freundin Uta. Von Madeleine Lierck

Der Wunsch als Vater des Gedankens

Pass-Angelegenheiten

Traumrolle in der Traumwelt

Die vermessene Tochter

Ein Freund in allen Theaterlagen

Dani und Tina – Treffpunkt Prag

Meine Freundin Uta. Von Heidi Weigelt

Kleine Revue und ganz große Revue

Ich kaufe ein Auto – inkognito!

Meine Freundin Uta. Von Klaus-Peter Pleßow

Schorns Familienalbum

Immer in Bereitschaft

Mit Herz, Hund und Robe

Knutsch mir, aba nich so doof!

Wende, aber nicht das Ende

Menschen, Tiere, Emotionen

Traumschiff ahoi!

Zwischen Frühstück und Heinz Quermann

Von Arzt zu Arzt

»Cabaret« in Leipzig

Betty, Elvis und Amy – drei Hundeleben an meiner Seite

Von der Komödie in die Comödie

Mein wohlgehütetes Geheimnis

Meine Freundin Uta. Von Regina Kette

Mondlandung in Beelitz

Sei lieb zu meiner Frau!

Mein 70. – unter Ausschluss der Öffentlichkeit!

Corona und ein Buch aus der Hüfte

Nach hinten ist noch Luft

Meine unordentlichen Erinnerungen

Ich stand in Eisenach für die MDR-Serie »Familie Dr. Kleist« vor der Kamera, das heißt, so richtig stand ich eigentlich nicht: Ein Magen-Darm-Infekt und der damit einhergehende Brechdurchfall dämpften meine Hochstimmung. In einer kurzen Pause, ich kehrte wieder einmal von meinem ganz persönlichen Mittelpunkt dieses Drehtages zurück – der Damentoilette –, empfing mich unser Aufnahmeleiter mit ernster Miene.

»Hast du die Nerven für eine schlechte Nachricht?«

Warum nicht, dachte ich, ich kehrte gerade mein Innerstes nach außen, jeder Schritt bereitete mir Mühe, und mein Magen krampfte sich, als wollte er mir das Morsealphabet beibringen. Vorsichtshalber setzte ich mich.

»Dein Nachbar hat angerufen«, sagte er mit dunkler Stimme, »bei dir zu Hause ist eingebrochen worden.«

Ich brauchte einen Moment, um mich zu fassen. Eingebrochen, bei mir zu Hause? Was hatte der Einbrecher gesucht?

»Sieht es schlimm aus?«

»Dazu haben sie nichts gesagt.«

Mein erbarmungswürdiger Allgemeinzustand ließ es der Produktion nicht ratsam erscheinen, dass ich mich selbst hinters Steuer setzte und mal eben die knapp 400 Kilometer von Eisenach an den Ort der ruchlosen Tat runterschrubbte. Ein Wagen der Filmfirma brachte mich nach Berlin.

Wie ich dort erfuhr, war an jenem Tag in mehrere Häuser unserer Siedlung eingebrochen worden, und es seien mehrere Täter gewesen. Was, um alles in der Welt, hatten diese Leute in meinen vier Wänden vermutet? Bis heute ist es so, dass ich kaum Bargeld im Haus habe, und auch was Sachwerte anbelangt, dürfte sich der Aufwand, noch dazu für eine ganze Tätergruppe, nicht gelohnt haben.

Schon beim Betreten meines Hauses sah ich, dass der einzige vorhandene Geldbetrag von den Gangstern entdeckt und eingesteckt worden war. Es handelte sich um 1-Euro- und 20-Cent-Münzen, die ich regelmäßig in einer Keramikschale im Flur anspare: mein Eiergeld, mit dem ich frische Eier direkt ab Huhn, also beim Halter beziehe.

Ansonsten waren die ungebetenen Gäste ziemlich wählerisch gewesen. Meine kaputte Musikanlage stand noch am Platze, gab also nicht einmal einen Versicherungsschaden her.

Auch eine mehrreihige Kette falscher Bühnenperlen hatten sie mit gefletschten Zähnen zurückgelassen. Sie war von meiner Mutter, ich bewahre sie aus Sentimentalität noch auf. Der Kennerblick der Diebe muss auch ihnen gesagt haben, dass sie lediglich ideellen Wert verkörpert. Und der steht beim Hehler bekanntlich nicht so hoch im Kurs.

Deshalb kann das Ausleeren meiner sämtlichen Fotokartons auf dem Wohnzimmerfußboden nur ein Akt der Verzweiflung, wenn nicht der Wut gewesen sein. Flächendeckend, um das Wort mal im eigentlichen Sinne zu benutzen, lagen all die bildlichen Erinnerungen meines Lebens auf dem Teppich verstreut: Familienfotos, Bilder meiner Großeltern, Theaterfotos meines Vaters und meiner Mutter, meine Fotos von den Hochzeiten, auf denen ich tanzte, meine Tochter als Baby und als erwachsene Schauspielerin, mein Enkel als Baby und als langer Lulatsch, Bilder aus dem »Kessel Buntes«, dem »Polizeiruf«, vom »Staatsanwalt«, aus der »Sachsenklinik« – mein ganzes Leben, wie in einen Mixer gestopft und einmal kurz durchgerührt.

Von Kriminalisten weiß ich, dass manche Einbrecher ihren Zorn über zu magere Beute noch auf ganz andere Weise am Tatort abreagieren: Sie randalieren, zerstören die Einrichtung und beschmieren Wände. Als man als Täter noch unbedenklich seine DNA am Tatort zurücklassen konnte, hat mancher dort auch gleich Darm oder Blase entleert. Der Kelch ging an mir vorbei.

Sogar die Spurensicherung hatte sich bei mir umgetan. Leider hinterließ das schwarze Pulver, mit dem seinerzeit Fingerabdrücke abgepinselt wurden, bleibende Erinnerungen an vielen Oberflächen. Als besondere Fundgrube erwies sich eine große Rosenthal-Vase, die die Einbrecher ebenfalls hatten stehen lassen. Sie war mit Fingerabdrücken geradezu übersät. »Da ist bestimmt was für uns dabei!«, frohlockte der Kriminaltechniker. Ich musste ihn leider enttäuschen: Die Vase hatte ich erst zwei Wochen zuvor beim Trödler gekauft.

Glücklicherweise war mein Schlafzimmer von allen Heimsuchungen verschont geblieben. Ich glaube, das wäre die Situation gewesen, die mir wirklich Schwierigkeiten bereitet hätte. Man weiß heute, wie traumatisch Wohnungseinbrüche für Betroffene sein können, was durchwühlte Schränke und Wäschefächer oder die auf dem Teppich ausgebreitete Privatsphäre bewirken. Es gibt Fälle, in denen Einbruchsopfer nicht mehr in ihrer Wohnung leben können und umziehen müssen.

Vielleicht rettete mich davor auch der Umstand, dass ich in den Tagen danach Handwerker im Haus hatte. Ich hatte sie in Leipzig kennengelernt und überredet, mir meine neue Küche umzubauen. Sie kamen nach Berlin und wohnten bei mir. Abends saßen wir beisammen, aßen und leerten das eine oder andere fingerabdruckfreie Glas. Das nennt man willkommene Ablenkung.

Nach Verstreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist empfing ich das einschlägige Formular der Polizei, in dem mir mitgeteilt wurde, dass in meinem Fall die Ermittlungen leider ergebnislos eingestellt würden. Offensichtlich hatte es sich um eine organisierte Tätergruppe gehandelt, keine Zufallseinbrecher, sondern Leute, die ihre Zielobjekte vorher genau ausspähen und während der Tat in ständigem Handy- oder Funksprechkontakt stehen, um gegebenenfalls vor Störungen gewarnt zu werden. Ist ein Ort oder eine Siedlung abgegrast und der Boden zu heiß geworden, ziehen sie einfach weiter.

Ich hoffe trotzdem, es hat sich in Einbrecherkreisen herumgesprochen, dass bei mir nichts zu holen ist – und ebenso die Tatsache, dass ich seitdem alarmtechnisch aufgerüstet habe und jeder Unhold mit dem zügigen Eintreffen der Ordnungskräfte rechnen muss.

Meine Fotos habe ich damals einfach vom Fußboden aufgeklaubt und wahllos und ungeordnet in die Kartons zurückgestopft. Fast jeder von uns hat diese Illusion von verregneten Wochenenden oder einsamen Winterabenden, wenn man solche Dinge alle einmal durchsehen und sortieren kann. Und jeder weiß, dass es diese verregneten Wochenenden oder einsamen Winterabende nicht geben wird. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit.

Da sitze ich nun mit meinen ungeordneten Erinnerungen.

Vielleicht gehe ich sie einfach erst mal hier im Kopf durch.

Bilder sortieren kann ich dann immer noch.

Zauber einer Winternacht

So sonderbar es klingen mag – mein Leben beginnt mit dem Theater und beinahe auch im Theater und erweist sich von Anfang an als reichlich rutschige Angelegenheit.

Der Winter von 1946 auf 1947 wurde von Leuten, die es wissen mussten, als besonders kalt und als Ouvertüre zu einem Hungerjahr geschildert. Das war auch in Augsburg-Göggingen so, wo meine Eltern zu dieser Zeit lebten. Sie hatten Glück, denn sie hatten den Krieg überlebt und waren beide im Engagement.

Das Parktheater im Kurhaus hatte da schon eine turbulente Geschichte hinter sich. Es war im Krieg Lazarett, in den letzten Kriegsjahren auch Kino und wurde der Stadt Augsburg von den amerikanischen Besatzern ab 1. Oktober 1945 wieder zum Spielbetrieb überlassen. Im Haus etablierte sich die »Neue Musikbühne«, und es waren in der Mehrzahl die Künstler selbst, die darin Hand anlegten, um den Bau in ein Theater zurückzuverwandeln.

Im Januar 1946 – die Kriegsschäden, die etwa ein Viertel der Augsburger Bausubstanz betrafen, waren noch allgegenwärtig – wurde im Theater, das 871 Zuschauern Platz bot, wieder gespielt. Bei der Auslastung des Hauses würden heutige Theaterbetreiber ins Schwärmen geraten.

Wegen der großen Erfolge stehen manche Operetteninszenierungen monatelang auf dem Spielplan. Das »Weiße Rössl« erreicht hundertfünfzig Vorstellungen. Auch andere Aufführungen und Programme sind ausverkauft oder mindestens gut besucht. Da das Geld wenig wert ist in jenen Tagen, werden gern auch Holz und Briketts als Zahlungsmittel akzeptiert.

Am 12. Januar probiert das Ehepaar Schorn-Harprecht – Mutter als Schauspielerin, Vater als Schauspieler und Regisseur – mit anderen Kollegen ein neues Stück. Meine Mutter allerdings, Traudi Harprecht, steht kurz vor einer Premiere ganz anderer Art. Sie ist im neunten Monat schwanger. Weil ich in einem Akt pränataler Solidarität darauf verzichtet hatte, ein besonders voluminöses Kind zu werden, fiel ihr Zustand dem oberflächlichen Betrachter gar nicht ins Auge. Ein geschickt arrangiertes Kostüm, dazu gnädige Ausleuchtung, und niemand würde merken, wie die Dinge standen.

Doch obwohl ich ihr erstes Kind bin, verspürt meine Mutter während der Probe unverkennbare Signale, dass es bald so weit sein könnte mit mir. Sie erwirkt eine kurze Unterbrechung und raunt meinem Vater leise zu, dass man den Ort der Handlung jetzt wohl besser von der Bühne ins Krankenhaus verlegen solle. Mein Vater Joe Schorn versteht nicht: Wie jetzt – mitten in der Probe!?

Ich weiß nicht, was dieser Einwand heute bei einer werdenden Mutter kurz vor der Entbindung auslösen würde. Während Soziologen beklagen, in unserer Zeit fehle den Kindern die Beiläufigkeit ihres Aufwachsens, hat mein Vater dieses Problem offenbar bereits im Jahre 1947 erkannt. Er überzeugt meine Mutter, doch schon mal vorzugehen: Sobald die Probe aus sei, versichert er, werde er in Windeseile in der Entbindungsstation eintreffen.

Mit einem vorsorglich gepackten Notkoffer steht meine Mutter also am späten Nachmittag allein in der dunklen, eisigen Januarkälte. An diesem Tag werden in Augsburg minus sechs Grad gemessen. Es ist ziemlich glatt, nur mit winzigen Schritten kann sie sich vorwärtsbewegen.

Vielleicht hätte ich meine Mutter später einmal fragen sollen, wie ihr genau in diesem Augenblick zumute war. Fand sie, mein Vater habe sie in diesem dramatischen Moment alleingelassen, verraten? Aber zum einen wurden um solche Dinge bei uns nie große Worte gemacht, und wenn ich zum anderen das Folgende richtig bedenke, gewinnt meiner Mutter Sinn fürs Praktische schnell die Oberhand. Als die Höchstschwangere an einer stark abschüssigen Straße ankommt und von nun an fest damit rechnen muss zu stürzen, setzt sie sich kurzerhand auf ihren Koffer und rodelt auf ihm die Straße hinunter. In der nächstgelegenen Klinik, dem Vincentinum in der Franziskanergasse 12, nimmt man sie auf, und um 17.15 Uhr des nächsten Tages erblicke ich das Licht der Welt.

Mein Vater hatte sich nicht einmal richtig umgezogen. Er trug noch die Schuhe mit den Metallplatten unter der Sohle, in denen er auf der Probe gesteppt hatte. Bergab war er damit nicht ganz so schnell wie meine Mutter auf dem Koffer, er schlug mehrmals lang hin und musste sich immer wieder aufrappeln. Es soll ein großer Auftritt gewesen sein, als er über die Bodenfliesen der Neugeborenenstation steppte.

Da wollen auch meine Mutter und die Krankenschwestern nicht zurückstehen: Aus Spaß – wieder etwas, das unter heutigen Bedingungen schwer vorstellbar ist – setzen sie meinem hochnervösen Vater das größte und dickste auf der Station greifbare Baby auf den Arm: »Sehen Sie, Herr Schorn – das ist Ihr Sohn!«

Bestürzt betrachtet mein Vater den sehr kompakten Wonneproppen, blickt ängstlich zu meiner Mutter und ruft theatralisch: »Niemals war dieses Kind in meiner Frau!«

Er ist froh, als die Sache sich aufklärt. Schon weil dieser Sohn im Gegensatz zu mir nie und nimmer in das Bett gepasst hätte, das meine Eltern für mich erkoren hatten.

Sie bewohnen damals eine winzige, spärlich möblierte Theaterwohnung in Augsburg, die für Familienbetrieb eigentlich nicht ausgelegt ist. Im Wohnzimmer steht ein großes Chippendale-Regal. Mein Kinderbett ist, bei Lichte betrachtet, ein einfaches Regalfach, in das ein kleines Babykörbchen gestellt wird. Der Vorteil dieser Koje ist, dass das Regal sich abends völlig unkompliziert abdunkeln lässt. Und vom ersten Tag an habe ich Bücher in unmittelbarer Nähe; auch ein Umstand, der mich durch mein weiteres Leben begleiten wird.

Allzu viel Häuslichkeit können Schorns hier ohnehin nicht entfalten. Dass ich meinen Geburtsort mit Bertolt Brecht teile und Augsburg jahrhundertelang Sitz der Kaufmanns- und Gelddynastie der Fugger war, wird mir erst Jahre später bewusst werden. Noch 1948 geht es 700 Kilometer Richtung Norden – nach Bremen. Doch auch das Engagement in der Hansestadt bleibt nur Zwischenstation. 1949 folgt mein Vater einem Ruf an das Metropol-Theater in Berlin.

Wir kommen in der Werlseestraße 101 in Berlin-Friedrichshagen unter. Meine Eltern sind glücklich, im vom Krieg schwer zerstörten Berlin ein Dach über dem Kopf zu haben. Wie ihnen das gelungen ist, weiß ich heute nicht mehr, wahrscheinlich über das Theater, das sich an die Kulturoffiziere der sowjetischen Militäradministration gewandt hatte.

Uta im Bücherregal

Utakind

Über lange Jahre meines Lebens hatte ich immer denselben wiederkehrenden Traum.

Wie schwerelos schwebe ich tief in blaugrünem Wasser, auch über und unter mir gibt es nur diese Farbe. Es ist warm, und ich höre ein leichtes Rauschen. Dann kommt Bewegung in das Wasser, die Geräusche werden plötzlich stärker, eindringlicher. Alles verändert sich – bis eine dunkle, sehr warme Stimme sagt: »Utakind.« Und ich ganz erfüllt bin von tiefem Frieden.

Diesen Traum hatte ich als Kind, wenn meine Eltern manchmal abends für kurze Zeit die Wohnung verließen; sie wollten sehen, wie ich auf das Alleinsein reagiere und ließen das Licht im Korridor an. Da war eine Porzellanlampe in der Form einer Pagode, die ultramarinfarbenes Licht in unseren Flur warf. Lange Zeit glaubte ich, dass es diese Farbe war, die mir in mein Unterbewusstsein folgte. Der Traum kam zu mir, wenn ich mich vor dem nächsten Tag in der Schule fürchtete, vor Prüfungen oder schwierigen Terminen an der Schauspielschule. Immer wiederholte sich alles auf rätselhafte Weise, die Ungewissheit, die leise Angst und schließlich die absolute Geborgenheit.

Erst als erwachsene Frau in der Schwangerschaft erhielt ich so etwas wie eine Erklärung dafür. Ich war zu Hause bei meiner Mutter. Mir ging es an diesem Tag besonders schlecht, und ich wollte wissen, wie es ihr ergangen war, als sie mit mir schwanger war.

»Man sah ja bis zum Schluss kaum etwas, als ich schwanger war mit dir«, meinte sie, »aber du warst eine komplizierte Steißlage. Der Arzt sagte mir, dass die Entbindung schwer werden könnte, weil er dich drehen müsse. Als es dann so weit war, sagte er: ›Seien Sie tapfer!‹ Er wartete eine Presswehe ab und drehte dich.«

Die Entbindung zog sich und war wohl sehr schmerzhaft. Als ich meiner Mutter schließlich auf den Bauch gelegt wurde, sagte sie mit ihrer dunklen, ausdrucksstarken Stimme überglücklich, aber völlig erschöpft: »Utakind …«

Es gibt sicher unterschiedliche Ansichten dazu, wieweit ein Mensch sich in seinem Leben, seinem Selbstgefühl zurückerinnern kann. Aber ich glaube, ich habe damals immer wieder meine Geburt geträumt. Bis zu dem Gespräch mit meiner Mutter. Danach hatte ich den Traum nie wieder.

Immer auf die Zwölf

Mein erster Schultag in der Friedrichshagener Aßmannstraße gestaltete sich feierlich und endete mit einer Vorladung meiner Mutter bei der Direktorin.

Obwohl eine Schuleinführung im September 1953 längst nicht den Event-Charakter hatte, den viele Eltern diesem Anlass heute zumessen, obwohl nicht die gesamte Verwandtschaft zusammenkam und sämtliche Geschenke damals in die Schultüte passten, die bei manchen Kindern noch zur Hälfte mit Seidenpapier ausgestopft war, spürten wir Kleinen doch die Erhabenheit des Augenblicks. Die hinderte mich allerdings nicht daran, gleich zum Auftakt meines neuen Lebensabschnitts einen Jungen aus einer anderen Klasse zu verprügeln. Und das wegen folgender Beobachtung: Eine meiner zukünftigen Mitschülerinnen hatte ihre Strickjacke um ihren Schulranzen auf dem Rücken gelegt. Als ein Junge sie schubste, bemerkte sie nicht, dass die Jacke herunterrutschte und auf dem Boden landete. Was machte der Schubser, der offenbar noch nicht genug hatte? Er hob die Jacke nicht auf, sondern blieb extra stehen, um darauf herumzutrampeln.

Natürlich musste ein solches Verhalten sofort geahndet werden, und ehe er sich’s versah, hatte ich ihn mit ein paar Schlägen zur Ordnung gerufen. Dem pädagogischen Personal erschien die Wahl meiner Mittel allerdings unangemessen. Ich war noch gar nicht richtig in der Schule, da musste meine Mutter schon Rede und Antwort stehen und sich für mich in die Bresche werfen. Weil ich ihr den Vorfall detailliert und wahrheitsgetreu geschildert hatte, ließ meine Mutter, als sie zur Schulleiterin zitiert wurde, keinen Zweifel daran, wie stolz sie war, eine Tochter mit derart ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn zu haben.

Ich wurde belehrt, und die Schulleitung ließ die Sache schließlich auf sich beruhen. Die Gewohnheit, Konflikte schnell, unkompliziert und mit harter Hand auszutragen, hatte ich schon vor meiner Schulzeit angenommen. Irgendwie lebten in meiner Straße in Friedrichshagen nur Jungen, deshalb war hier weniger das klärende Gespräch angesagt; meist wurde eher nach der Losung »Immer auf die Zwölf!« verfahren.

Auch später, wenn etwa mein sechs Jahre jüngerer Bruder bedroht wurde, machte ich gern kurzen Prozess, indem ich Tatsachen mit Eindruck schuf. Einmal erwischte ich einen Jungen aus unserer Nachbarschaft. Er stieß meinen kleinen Bruder zu Boden, weil der beim Fußballspielen ein Tor geschossen hatte. Thomas fiel auf eine Scherbe und verletzte sich mit einer tiefen Schnittwunde an der Hand. Ich brachte ihn ins Antonius-Krankenhaus, nicht ohne vorher seinen Peiniger ordentlich vermöbelt zu haben. Der lief heulend nach Hause.

Kurz darauf klingelte seine Mutter bei uns und klagte mich an. Unsere Mutter wies die Beschwerde harsch zurück. »Meine Tochter hat richtig gehandelt!«, erklärte sie pathetisch. Auch sie hatte einen starken Sinn für Recht und Unrecht.

Das heißt nicht, dass sie uns nicht auch mal ruppig behandelte und einen herben Erziehungsstil walten ließ. So hatten wir zu Hause zu sein, wenn die Straßenlaternen angingen. Ich war vier Jahre alt, als mir das wieder einmal nicht gelang. Ich klingelte an unserer Haustür, als es schon dunkelte.

Ein Fenster öffnete sich. Meine Mutter schaute heraus wie Frau Holle und fragte: »Was möchtest du denn?«

»Ich möchte rein«, sagte ich schuldbewusst.

»Wer bist du denn?«

»Ich bin doch Uta – dein Kind!«

»Ich kann dich aber gar nicht reinlassen, weißt du, die Uta, die ist doch längst zu Hause!« Daraufhin schloss sie das Fenster.

Im Lichte der Laterne stand ich auf der Straße, und lange, lange tat sich nichts. So lange, dass ich schließlich dachte, meine Familie habe mich für immer abgeschrieben und ich müsse mich fürderhin allein durchs Leben schlagen. Man sollte diese Episode besser nicht an heutigen pädagogischen Grundsätzen messen. Meine Kindheit in Friedrichshagen kommt mir heute alles in allem unbeschwert vor, der nahe Müggelsee, das Strandbad, der Wald …

Meine Eltern waren nicht das gut situierte Schauspielerehepaar, das in großen Produktionen oder bei gefeierten Premieren mitspielte und regelmäßig mit Preisen behängt wurde. Mein Vater erledigte dann und wann sogar handwerkliche Arbeiten in der Nachbarschaft, strich Zäune, um über die Runden zu kommen. Meine Mutter verdiente als Synchronsprecherin zeitweise ganz gut. Beide waren nicht fest im Engagement, sondern frei. Agenturen, die für Künstler gegen Provision Arbeit im Theater oder in den Medien organisierten, gab es in der DDR nicht. Manchmal waren die beiden froh, in einem Programm der Konzert- und Gastspieldirektion mitwirken zu können. Das verhieß viele Auftritte und gutes Honorar. Wenn sie damit unterwegs waren, musste meine Oma einspringen und auf meinen Bruder und mich aufpassen. War sie krank oder schlicht überfordert, überließ man uns auch schon mal tageweise uns selbst. Ich als »die Große« trug dann die Verantwortung.

Bei all dem hatte ich nie das Gefühl, wir seien arm, und fand es völlig normal, dass die Sachen, die ich von Montag bis Freitag in der Schule trug, am Wochenende gewaschen wurden, damit ich sie am Montag wieder anziehen konnte. Entsprechend verwundert war ich, als in der dritten Klasse eine Mitschülerin sagte: »Sag mal, Schorn, hast du nichts anderes anzuziehen?« Ich trug eine Caprihose und ein Shirt. Nur eben den ganzen Sommer lang. Bisher hatte es mich nicht gestört, Modebewusstsein: null. Jetzt aber traf mich die Frage meiner Mitschülerin schwer. Ich wusste nicht, warum. Ich hatte bis dahin immer gedacht, wenn man freundlich zu allen ist, spielen solche Dinge gar keine Rolle.

Als mein Vater beim Metropol-Theater arbeitete, hatte ich auf der Kinderweihnachtsfeier quasi mein Bühnendebüt. Ich rezitierte »Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen!« von Anna Ritter:

Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen!

Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee,

mit rotgefrorenem Näschen.

Die kleinen Hände taten ihm weh,

denn es trug einen Sack, der war gar schwer,

schleppte und polterte hinter ihm her.

Was drin war, möchtet ihr wissen?

Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack –

denkt ihr, er wäre offen, der Sack?

Zugebunden bis oben hin!

Doch war gewiss etwas Schönes drin!

Es roch so nach Äpfeln und Nüssen!

Ich hatte starkes Herzklopfen während meines Auftritts, aber der Erfolg war durchschlagend. Die Eltern anderer Kinder beglückwünschten meine Eltern. Das kam mir sonderbar vor: Ich hatte doch nur ein Gedicht aufgesagt. Auch der große Schauspieler Rolf Ludwig war dabei und schenkte mir Schokolade. »Danke, Onkel Rolf«, sagte ich, »du bist jetzt mein Onkelfreund«.

Onkelfreund ist als Beziehungsstatus heute nicht mehr so gebräuchlich. Es kann natürlich auch sein, dass Rolf Ludwig meine erste große Liebe war. Jahre später, ich war schon fast erwachsen und im Jugendclub des Deutschen Theaters, traf ich ihn dort einmal in der Kantine wieder.

»Da ist ja mein Onkelfreund«, rief ich, erfreut über unser Wiedersehen. Rolf Ludwig brach in Tränen aus. Als das achte Schuljahr anbrach, rückte die Entscheidung näher, wer nach Abschluss der zehnten Klasse eine Lehre beginnen würde und wer auf die Erweiterte Oberschule käme, um dort das Abitur zu machen. Von den Leistungen her wäre mir Letzteres ohne Weiteres möglich gewesen, allerdings war mein sozialer Status, meine Herkunft keine Empfehlung. Als Kind zweier Schauspieler war ich nämlich entweder »I« (Intelligenz) oder »S« (Sonstige), also keinesfalls A-Klasse, was für richtige Arbeiterkinder galt, aber auch für Schüler, deren Väter oder Mütter ihr Bestes bei den »Bewaffneten Organen« gaben.

Wir erörterten diesen Umstand zu Hause, und meine Mutter wurde wieder mal bei der Schulleitung vorstellig. Ihre einleuchtende Argumentation: Sie und mein Vater kommen beide aus der Arbeiterklasse, hatten die Höhen der Kultur erstürmt und waren dabei in künstlerischen Berufen gelandet. Sollte ihre Tochter etwa dafür bestraft werden und kein Abitur machen dürfen, obwohl ihre Leistungen es rechtfertigten?

Die zuständige Kommission tagte, und meine »Delegierung« zur Erweiterten Oberschule war beschlossene Sache. Ich war stolz und verabschiedete mich von meinen Mitschülerinnen.

Mein Debüt: die Kinderweihnachtsfeier im Metropol-Theater

Quartier mit Tier

Verglichen mit den vorherigen Quartieren der Kleinstfamilie Schorn bot die Werlseestraße 101 Ansätze von Bürgerlichkeit. Wir wohnten Hochparterre und erhielten später noch zwei Räume im Dachgeschoss über dem zweiten Stock. Vom Fenster meines Kinderzimmers dort oben ging der Blick auf das Wasserwerk Friedrichshagen – imposante rote Backsteinbauten, in die sich problemlos englische Landsitze oder Kloster hineinträumen ließen. Kein Zufall: Henry Gill, nach dessen Anregungen das Wasserwerk Müggelsee zwischen 1889 bis 1893 erbaut wurde, war Brite.

Ein fester Wohnsitz, der nicht nach der übernächsten Spielzeit schon wieder aufgegeben werden musste, das roch nach Sesshaftwerdung, nach ein bisschen Ruhe, die in unser Dasein einkehren könnte. Schauspieler unterscheiden sich da nicht wesentlich von anderen Leuten. Fahrendes Volk ist in den seltensten Fällen wegen der Romantik unterwegs.

In einer gesicherten Behausung wird bei Kindern nicht selten der Wunsch nach einem Haustier wach. So auch bei mir, aber meine Eltern konnten immer darauf verweisen, dass wir damit bereits seit kurz nach unserem Einzug gesegnet waren. Unsere Hausnummer, die 101, stand auf einem aus drei Teilen bestehenden Hintergrund aus Milchglas. Nachts konnte das Licht dahinter eingeschaltet werden, sodass die Haustür auch für den späten Gast zu finden war. So jedenfalls ging der Plan. In Wirklichkeit war die Scheibe mit der Null zerbrochen, und hinter unserem Hausnummernschild nistete eine Rotkehlchenfamilie. Im Herbst, wenn die Blätter fielen und die Winde wehten, brach der ganze Clan auf, um, wie man heute weiß, im Mittelmeerraum oder im Nahen Osten zu überwintern. Diese Langstrecken-Grenzüberschreitung der Vogelfamilie war für mich damals nicht vorstellbar. Aber sonderbarerweise zog es sie im Frühjahr aus dem Nahen Osten auch immer wieder zurück in den fernen Osten Berlins. Und dort war die Freude groß.

Weil wir die Vögel nicht auseinanderhalten konnten, nannten wir sie alle Hansi. Einmal im Herbst, die Hansis waren bereits ausgereist, kam die Kommunale Wohnungsverwaltung, die unser Haus in der Werlseestraße bestreute, auf die durchaus lobenswerte Idee, unser Hausnummernschild reparieren zu lassen. Gedacht, gemacht. Schön und gut, aber die Einraumwohnung der abwesenden Rotkehlchenfamilie war durch diese Maßnahme für immer blockiert, und das konnten wir keinesfalls zulassen. Also stieg mein Vater nach der Reparatur kurzerhand auf die Leiter und entfernte die frisch installierte und raffiniert ausgeleuchtete mittlere Scheibe. Seine wohnraumlenkende Maßnahme zeitigte Erfolg.

Von da an gab es in unserem Haushalt auch andere Tiere. Die Praxis, unsere Eltern vor vollendete Tatsachen zu stellen, bewährte sich dabei mehrfach. Die Zoohandlung in Friedrichshagen hatte für mich etwa die Faszination, wie sie heute Klamottenläden auf Mädchen ausüben. Eines Tages überraschte der Zoohändler seine werte Kundschaft mit einer Tafel, auf der in weißer Kreide stand: »Weiße Mäuse eingetroffen!« Wahrscheinlich galt in der Mangelwirtschaft selbst das Eintreffen dieser Nagetiere als kleine Sensation. Für mich auf jeden Fall. Ich drückte mir die Nase an der Schaufensterscheibe platt – neben mir ein Junge aus meiner Klasse, vor dessen Umgang Lehrer und Eltern uns immer wieder nachdrücklich gewarnt hatten. Wahrscheinlich kam ich genau deshalb so gut mit ihm aus.

»Die dahinten ist am niedlichsten«, sagte ich.

»Welche?«, fragte er, und nachdem ich sie ihm noch einmal gezeigt hatte, ging er in den Laden und kaufte mir das süße Vieh.

Stolz trug ich die Maus nach Haus. Meiner Mutter reichte schon der kleine Karton, hinter dessen Luftlöchern es verheißungsvoll raschelte, um beinahe in Ohnmacht zu fallen.

»Das Tier muss weg«, hauchte sie, sich allmählich fassend, »die kommt raus!«

Natürlich hatte ich diesen Protest vorausgeahnt und eine schlüssige Argumentationskette vorbereitet. Die weiße Maus in dunkler Nacht – ein weithin hell leuchtendes Opfer für all ihre natürlichen Feinde. Konnte man das wirklich verantworten?

Meine Mutter bot einen Kompromiss an. »Morgen kommt sie weg!«, verkündete sie.

Sie glaubte wohl daran. Ihren Irrtum sah sie bald ein, als mein Vater einen größeren, komfortableren Karton mit Stroh auspolsterte und ein Schälchen Wasser hineinstellte, das regelmäßig erneuert werden musste. Berta, so hatte ich die Maus getauft, war fortan ein festes Familienmitglied. Ihre Wohnverhältnisse verbesserten sich noch einmal spürbar, als mein Vater schließlich ein Terrarium anschaffte. Da es auf unserem Küchentisch an der Wand stand, besaß Berta nun eine Art Penthouse-Wohnung mit Ausblick auf die gesamte Küche.

Leider reichte ihr auch dieser erweiterte Bewegungsradius irgendwann nicht mehr aus. Eines Tages nahm sie bewusstseinserweiternde Substanzen zu sich. Neben dem Terrarium stand nämlich ein Weinballon, in dem meine Mutter Holundersekt produzierte. Jedenfalls floss eine geringe Menge aus dem Gärröhrchen über dem Weinballon in das Terrarium. Berta nahm das schäumende Getränk auf Ex. Dieser Energiedrink verlieh ihr zwar keine Flügel, aber doch ungeahnte Kräfte, um das Terrarium zu verlassen. Nur so lässt sich erklären, dass sie in ihrem deliranten Zustand einen Hügel aus Streu zusammenschob, mittels dessen sie den Rand des Terrariums erreichte.

Von da an bewegte sich Berta frei in der Wohnung. Man musste freilich ein wenig achtgeben, um nicht auf sie zu treten. Wenn die Schlafenszeit nahte, rief mein Vater mit geschulter Bühnenstimme: »Bertaschätzchen, schlafengehen!« Und Berta rückte ein und schlief.

Diese Art Freiland- und Bodenhaltung sowie der gesunde Schlaf bescherten ihr ein langes Leben. Sie wurde geschätzte zehn Jahre alt und war, als ich mit meinem 1953 geborenen Bruder eines Tages aus der Schule kam, sanft entschlafen. Für Kinder eine wichtige Erfahrung.

Lange hätte Berta bei uns ohnehin keinen Spaß mehr gehabt, denn unser kindliches Interesse richtete sich mittlerweile auf Katzen. Der Ausgang eines Katz-und-Maus-Spiels in unserer Wohnung ist leicht abzusehen. Es war meist mein Bruder, der Katzenflüsterer, der das jeweilige Exemplar mit nach Hause brachte. Meine Mutter, die von Rotkehlchen schon auf die weiße Maus gekommen war, hatte keine Argumente mehr, sich ihrer zu erwehren.

Die markanteste Katerpersönlichkeit aber brachte mein Klavierlehrer ins Haus. Ich taufte ihn (den Kater, nicht den Klavierlehrer) sofort auf den Namen Juppi. Juppi war in einem beklagenswerten Zustand. Katzen bedürfen, nachdem sie geboren werden, eigentlich noch einige Zeit der mütterlichen Zuwendung. Sie erblicken das Licht der Welt nämlich nicht bei ihrer Geburt, sondern erst später, wenn ihre Augen geöffnet sind. Bei Juppi war da etwas dazwischengekommen, genauer gesagt, -gefahren: nämlich ein Mähdrescher, der die Katzenmutter überrollt und damit einen ganzen Wurf zum Sozialfall gemacht hatte. Ich zog die Halbwaise mit der Flasche auf, weswegen das Tierchen zeit seines Katerlebens eine besondere Beziehung zu mir pflog.

Bei seiner Ankunft in der Werlseestraße hatte Juppi Milben im Ohr und musste vom Tierarzt erst einmal operiert werden. Mit seinem Kopfverband sah er mitleiderregend aus, und das sicherte ihm Zuwendung, wo immer er hinkam. Es muss ihm gefallen haben, denn nachdem der Verband entfernt worden war, wusste er unser Mitgefühl auf andere Art anzusprechen. Eines Tages kam er nach Hause und hinkte, was tragisch und grotesk zugleich wirkte. Die so eingespielte Anteilnahme nutzte er nach allen Katerkräften für sich aus.

Schließlich jedoch verspielte Juppi seinen Mitleidbonus. Eines Tages rief ich ihn aus dem Fenster meines Zimmers zum Haus und sah plötzlich, dass er – im eleganten Raubtiersprint – wie ein geölter Blitz zur Terrassentür schoss. Als ich dort ankam, in den Garten trat und Juppi mich sah, humpelte er wieder auf erbarmungswürdige Weise. Ein Fall von Wunderheilung? Geschickte Manipulation? Wir werden es nie erfahren. Er hörte eines Tages mit dem Hinken auf, wahrscheinlich weil wir uns daran gewöhnt hatten und ihn ganz normal behandelten.

Es war zwar kein dauerndes Kommen und Gehen bei uns, aber Katzen verschwanden auch immer mal wieder, wurden überfahren oder suchten sich einfach eine andere Familie.

Auch später, im eigenen Haushalt und schließlich im eigenen Haus, hatte ich gern Katzen um mich. Paula etwa griffen wir im Müllhaus auf, in der Nähe unserer Wohnung im Plänterwald. Ihr Zustand war beklagenswert, aber wir hatten Bedenken, weil wir eine Woche nach ihrer Adoption, im Frühjahr 1989, in unser Haus nach Müggelheim zogen. Wie würde sie diese Veränderung verkraften? Wir sagten allen Nachbarn Bescheid, falls sie irgendwann wieder in Plänterwald auftauchen sollte.

Der Umzug selbst erwies sich für Paula als eine Art Abenteuerurlaub. Sie lief allen vor den Füßen herum, sprang auf Möbelstücke, sobald sie angehoben und weggetragen wurden, was sehr lustig anzusehen war, in der Aufregung des ganzen Unternehmens aber zusätzlich Nerven kostete. Wir sahen jedenfalls gern, wie leicht Paula den Ortswechsel nahm.

Allerdings hatten wir uns etwas zu früh gefreut. Angekommen in Müggelheim fand sie sich nicht allzu leicht in die neue Umgebung ein – und verschwand erst einmal ein paar Tage unter dem Sofa. Ich sang »Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten«, was ich in einem meiner musikalisch-literarischen Programme oft präsentiert hatte. Da tauchte sie wieder auf, doch blieb nicht lang. Kam sie abends mal nicht nach Hause, malte ich mir ihr Schicksal in den schrecklichsten Farben aus. Gegen den Widerstand meines Mannes stürzte ich hinaus in die Dunkelheit, um die Umgebung nach ihr abzusuchen. Einmal fand ich sie nach so einer gescheiterten Suchexpedition auf unserer Terrasse, wo sie seelenruhig in einem unserer Gartenstühle schlummerte.

Die letzten Katzen brachte Anne, die Tochter meines zweiten Mannes, zwei Jahre später. Paula hatte die Herrschaft über unser Haus übernommen und war darob überhaupt nicht amused. Dabei waren unsere neuen Gäste von fast gleicher Herkunft wie sie. Anne hatte sie – ähnlich wie wir seinerzeit Paula – in einer Mülltonne gefunden. Obwohl wir mit den neuen Katzen sofort zu unserem Tier-Hausarzt und Haustier-Arzt Dr. Kunze nach Karlshorst fuhren, überlebte nur eine von beiden. Den Kater nannten wir Paul. Anne wollte ihn gleich zu sich nehmen, aber das konnten wir ihr ausreden. Eine Katze, die in dieser frühen Lebensphase von der Mutter getrennt wird, braucht eine ähnlich intensive Pflege wie ein Kleinstkind. Tag und Nacht, alle zwei Stunden, muss sie getränkt werden. Danach muss man ihr – am besten mit einem Tuch – den Bauch massieren, um die Darmtätigkeit anzuregen. Ein Service, den sonst die Katzenmutter erledigt. Wie sollte Anne, die gerade in ihren Abiturvorbereitungen steckte, das alles schaffen? Etwas enttäuscht willigte sie ein, dass Paul bei mir bleibt.

Alle Eltern, die glauben, ein Haustier stärke das Verantwortungsgefühl ihrer Kinder, seien an diese Stelle nachdrücklich gewarnt. Am Ende sind es nämlich meistens sie selbst, deren Einsatz gefordert ist. Anne dachte, Paul nach bestandenem Abitur zu sich holen zu können, aber ich erklärte ihr, dass er dann längst auf mich fixiert sei.

So kam es. Als Paul zum ersten Mal die Augen öffnete, sah er mich und wich kaum noch von meiner Seite. Dieser Kater konnte eigenhändig (oder heißt es eigenpfotig?) den Kühlschrank öffnen. Er fraß alles, was auch ich aß. Er begleitete uns auf Spaziergängen, manchmal mit Paula, obwohl die beiden immer ein angespanntes Verhältnis hatten. Er kam sogar mit in die Sauna. Lediglich das Zischen beim Aufguss weckte tief in ihm sitzende Abwehrinstinkte, woraufhin er jedes Mal fluchtartig die Hitzekammer verließ.

Obwohl wir ihn hatten kastrieren lassen, trieb er es mit allen Katzen, die buchstäblich nicht bei drei auf dem Baum waren. Mir will fast scheinen, dass seine heftige Attacke auf einen Waschbären ähnlichen Motiven folgte.

Paul war es auch, der vorübergehend für eine Irritation zwischen mir und meinem Mann sorgte. Aus einer Glasschale mit Mini-Schokoriegeln, die bei uns im Wohnzimmer stand, fehlte über einen längeren Zeitraum immer nur eine bestimmte Sorte. Ich fragte meinen Mann, ob ich in Zukunft nur die kaufen sollte, da die anderen ihm ja offensichtlich nicht schmeckten. Er verstand überhaupt nicht, was ich von ihm wollte. Das fand ich wiederum albern, die Schokoriegel standen schließlich zum allgemeinen Verzehr da. Und wenn er nun mal mehr auf Karamell als auf Kokos stand – damit wäre ich schon klargekommen! Doch mein Mann stritt diese Vorliebe beharrlich ab. Mehr noch, er meinte, ich kaufte diese Riegel ohnehin nur für mich … Der Konflikt begann sich hochzuschaukeln, und nur die Tatsache, dass ich kurz darauf unter unserem Sofa Staub saugte, verhinderte weitere Szenen unserer Ehe. Ich förderte nämlich mehrere leere Papierhülsen der Schokoriegel zutage. Sofort war mir klar, wer hier als Naschkatze in der Unterart Naschkater agiert hatte. Mein Mann hätte es nämlich nie gewagt, das Papier unters Sofa zu werfen!

Mit meinem Bruder Thomas

Schule fürs Leben

Nachdem meine Mutter sich so entschieden für meine Delegierung zur Erweiterten Oberschule in die Bresche geworfen hatte, war mir natürlich klar, dass nun alles einigermaßen klappen musste. Ein bisschen Bangigkeit überfiel mich deshalb schon, als ich im September 1961 meinen neuen Schulweg antrat – nicht mehr in die Friedrichshagener Aßmannstraße, sondern zur Gerhart-Hauptmann-Schule in die Bruno-Wille-Straße.

Wenn man in die neunte Klasse kommt, empfindet man den Unterschied zu den elften und zwölften Klassen besonders stark. Als ich aber allmählich feststellte, welche Stimmung an dieser Schule herrschte, bekam ich das Gefühl, genau hierher zu gehören. Das hatte mit den Leuten zu tun, die an der Schule waren, mit den kulturellen Traditionen, in die wir eintraten, und mit der gesamten musischen Atmosphäre. Es gab die unterschiedlichsten Angebote, aber mich interessierten von Anfang an vor allem Singen und Schauspiel. Die andere Köpenicker Oberschule, mit der wir uns da immer messen konnten und zu der nach meinem damaligen Gefühl sogar eine Art Konkurrenzverhältnis bestand, war die Alexander-von-Humboldt-Schule in Spindlersfeld. Fahre ich heute dort vorbei, erinnere ich mich noch an ihre geflieste Fassade, ein richtig schöner Bauhaus-Bau.

Natürlich fand der DDR