3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Elysion Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Oft heißt es ja: "Niemand muss in Deutschland auf der Straße leben. Wer auf der Straße lebt, ist selber schuld." Aber Schätzungen zufolge leben in Deutschland mehr als 300.000 Menschen ohne eigenes Zuhause, die Dunkelziffer ist deutlich höher. Knapp 180.000 Frauen und Männer übernachten in Unterkünften für Wohnungslose, etwa 45.000 Obdachlose schlafen dauerhaft auf der Straße. Doch wer sind diese Obdachlosen? Und warum sind sie für die Gesellschaft so gut wie Unsichtbar? Schöffler gibt dem Leben auf der Straßen ein Gesicht – denn er hat sich mit einigen Menschen getroffen, die in dieser Lage sind oder waren. Ihre Lebensgeschichten und die Gründe, warum es bei ihnen so weit kommen konnte, sind ganz unterschiedlich. Es sind Berichte von Schicksalsschlägen, Ausweglosigkeiten, Scham, aber auch voller Lebensfreude. Manche haben sich aufgegeben, sind in der Struktur- und Perspektivlosigkeit gefangen, einige haben noch Hoffnung – und andere haben sich mit ihrer Situation abgefunden. Es gibt weder den typischen Werdegang des "gesellschaftlichen Abrutschens", noch den typischen Wohnungs- oder Obdachlosen. Aber man muss sie sehen, denn sie leben irgendwo in der Stadt, am Rand, dort, wo sie kaum einer wahrnehmen kann – und "Viele Geschichten zeigen, dass die Betroffenen oft nicht so tief hätten abstürzen müssen. Wäre nur jemand da gewesen, der sie rechtzeitig aufgefangen hätte – oder hätten ihnen mehr Informationen zur Verfügung gestanden."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 325

Ähnliche

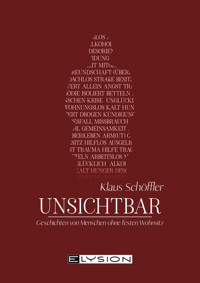

Klaus Schöffler

Unsichtbar

Geschichten von Menschen ohne festen Wohnsitz

ELYSION-BOOKS

Print; 1. Auflage: Oktober 2023

eBook; 1. Auflage: Oktober 2023

VOLLSTÄNDIGE AUSGABE

ORIGINALAUSGABE

© 2023 BY ELYSION BOOKS GMBH, LEIPZIG

ALL RIGHTS RESERVED

UMSCHLAGGESTALTUNG: Ulrike Kleinert

www.dreamaddiction.de

ISBN (vollständiges Ebook) 978-3-96000-296-3

ISBN (gedrucktes Buch) 978-3-96000-295-6

Mehr himmlisch heißen Lesespaß finden Sie auf

www.Elysion-Books.com

Klaus Schöffler

Unsichtbar

Geschichten von Menschen ohne festen Wohnsitz

Inhalt

Vorwort 5 S.

Wohnungs- oder Obdachlos? 10 S.

Kapitel 1: Schicksalsgefährten

Der Abstieg geht manchmal ganz schnell 11 S.

Kapitel 2: Versteckt

Frauen am Rand der Gesellschaft 106 S.

Kapitel 3: Neustart

Junge Wohnungs- und Obdachlose 164 S.

Kapitel 4: Freiheit

Der Wald als neues Zuhause 198 S.

Obdachlos im Winter 230 S.

Internetseiten und Hilfestellen 233 S.

Nachwort 234 S.

Vorwort

Am 11. September 2022, am Tag der Wohnungslosen, traf sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue zum Gesprächsforum mit Betroffenen, mit Politikern und Mitarbeitenden aus Wissenschaft, Verwaltung und Gesundheitswesen, der Wohnungswirtschaft und aus der Sozialen Arbeit. Er wollte auf Menschen ohne festen Wohnsitz aufmerksam machen, auf Menschen, die im Alltag leicht übersehen werden.

Genauso ging es mir lange Zeit. „Du hast sie nur nicht gesehen, weil du sie nicht sehen wolltest“, sagt mir Sebastian und schüttelt den Kopf. Ich sei damit aber bestimmt nicht der Einzige, weiß er aus eigener Erfahrung. Sebastian hat selbst viele Jahre auf der Straße gelebt. Ich glaube, er hat recht. Ich habe sie im Alltag oft nicht wahrgenommen oder nicht wahrnehmen wollen. Dabei hatte ich sie immer direkt im Blick. Und das nicht nur, wenn ich durch die Straßen gelaufen bin. Da ist dieser Park gleich gegenüber vom Bahnhof. Es gibt hier in der Stadt einige Parks, dieser ist anders, kleiner und nicht besonders schön. Zumindest war das damals so. Familien oder Kinder sah ich dort nie oder ganz selten. Eigentlich traf sich dort immer nur eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen. Von einer Sozialarbeiterin in der Stadt erfuhr ich, dass sie wohnungs-, manche obdachlos waren. Sie saßen zusammen, tranken, redeten. Und wie ich erfahren habe, nahmen sie wohl dort auch Drogen. Kam ich später am Abend an dem Park vorbei, waren sie meist schon wieder weg. Sie waren wohl zurück in die sozialen Einrichtungen gegangen, manche vielleicht auch unter irgendeine Brücke.

Oft heißt es ja: „Niemand muss in Deutschland auf der Straße leben. Wer auf der Straße lebt, ist selber schuld.“

Schätzungen zufolge leben in Deutschland mehr als 300.000 Menschen ohne eigenes Zuhause, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher. Knapp 180.000 Frauen und Männer übernachten in Unterkünften für Wohnungslose, etwa 45.000 Obdachlose schlafen dauerhaft auf der Straße. Hinzu kommen anerkannte Geflüchtete, die in Wohnheimen leben, und Menschen, die ohne eigenen Mietvertrag bei Verwandten oder Bekannten unterkommen. Oft wandern sie von einem Sofa zum nächsten. Das geht meist nur eine Zeitlang gut. Die wenigsten von denen, die sie aufnehmen, wollen dauerhaft einen Untermieter bei sich wohnen haben. Und irgendwann sind alle Freunde und Bekannten durch.

Der Männeranteil sei besonders groß, sagt mir die Sozialarbeiterin. Das liege unter anderem daran, dass sie bei Trennungen in der Regel schneller ausziehen würden. Bei den Obdachlosen sei die Hälfte der Menschen unter 40, nur wenige älter als 60. Der Grund ist das Leben auf der Straße. Es ist hart. Es zehrt an ihren Kräften und verringert damit die Lebenserwartung deutlich. Der überwiegende Teil hat zudem einen niedrigen oder gar keinen Schulabschluss. Dazu sind auch viele alleinstehend. Gerade Menschen ohne ein soziales Netzwerk verlieren bei Problemen und Schicksalsschlägen schneller den Halt. Da ist oft niemand, der sie auffängt.

Verlieren Menschen ihre Wohnung und landen in sozialen Einrichtungen oder sogar auf der Straße, ist das meist nicht ihre Schuld. Manchmal hätten sie es abwenden können. Oft fehlte ihnen einfach die Kraft, oder sie bekamen keine Chance.

Was dann? Viele schämen sich ihrer Situation und scheuen sich davor, auf die Ämter zu gehen, um Hilfe zu suchen und sie auch anzunehmen. Ohne Wohnung wissen sie morgens oft noch nicht, wo sie in der kommenden Nacht schlafen sollen. Einige von ihnen sind nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen und ihren Alltag zu bewältigen. Ihnen fehlt die Struktur. Sie sehen in ihrer Situation oft auch keine Perspektive, weswegen viele zur Flasche oder härteren Sachen greifen. Schließlich bekommen sie Alkohol und Drogen an fast jeder Ecke.

Irgendwann sind sie davon schwer beeinträchtigt. Manche werden aggressiv, untereinander oder gegenüber Passanten. Oft fühlen sie sich auch einsam, weil die Kontakte zu Familie oder Freunden wegbrechen. Dann beschränkt sich ihr soziales Netzwerk meist nur noch auf Menschen, die ihre Situation teilen. Oder sie sind allein.

Die Lebensbedingungen auf der Straße sind schlecht und erfüllen selten ihre Grundbedürfnisse. Auf Wasser können sie nicht einfach zugreifen, und Toiletten sind meist auch nicht vorhanden. Im Sommer sind sie der Hitze, im Winter der Kälte ausgesetzt. Sie werden krank oder sind Opfer von Gewalt. Besonders Frauen müssen sich immer wieder vor sexuellen Übergriffen schützen. „Das liegt auch daran, dass für sie zu wenig Wohn- und Schutzmöglichkeiten verfügbar sind“, erklärt mir die Sozialarbeiterin. Im Alltag werden die Menschen ausgegrenzt, stigmatisiert, immer wieder respektlos behandelt oder einfach links liegen gelassen. Und in den sozialen Einrichtungen können sie oft nur eine begrenzte Zeit bleiben. Sie müssen sich an Regeln halten und der einzige Zeitvertreib ist oft der Alkohol. Sie trinken allein oder zusammen.

Es kommen einige Schicksalsschläge und Fehler zusammen, auch eigene. Am Ende führen sie dazu, dass ein Mensch den Halt verliert und immer tiefer fällt.

Oft sind es einschneidende Erlebnisse wie ein Schicksalsschlag und der Verlust des sozialen Umfelds, die sie in diese Lage gebracht haben: Sie verloren ihre Arbeit, sie haben Schulden, trennten sich von ihrem Partner oder ließen sich scheiden. Häusliche Gewalt ist bei den Frauen häufig ein Thema. Andere kommen direkt aus dem Gefängnis, sind akut oder chronisch krank, haben psychische Probleme wie Depression, Schizophrenie und Sucht. Die Jüngeren halten es mit ihren Eltern meist nicht mehr aus.

Aktuell haben viele Bürger Angst davor, abzurutschen. Die steigenden Energiekosten, der Ukraine-Krieg, die Pandemie. Vor allem arme Menschen und Familien, die ihre Lebensmittel, Strom und Heizung, ihre Miete oder ihre Nebenkosten nicht mehr bezahlen können, droht der Verlust ihrer Wohnung. Die Situation in den kommenden Monaten könnte sich für viele wohl noch verschlimmern. Können die Menschen ihre Miete über einige Monate nicht mehr zahlen, verlassen sie entweder freiwillig ihr Zuhause oder es kommt zur Zwangsräumung.

In Deutschland herrscht ein Defizit an Wohnraum.

Die Voraussetzungen sind hierzulande eigentlich gut, um bedürftigen Menschen zu helfen und dafür zu sorgen, dass jeder, der eine eigene Wohnung braucht, auch eine bekommen kann. Der Staat unterstützt sie, es gibt Hilfsstrukturen der Kommunen, der Kirchen, der Wohlfahrtsverbände und Initiativen. Wichtig sind sichere und saubere Unterkünfte, die nicht nur für ein paar Stunden in der Nacht geöffnet sind. Die Praxis sieht leider oft anders aus.

Von einem, der in einer sozialen Einrichtung lebt, erfahre ich, wie schwer es ist, in der Stadt eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Mieten seien viel zu hoch und die Zahl der Sozialwohnungen sinkt stetig. Statt zum Beispiel aus einer seit Jahren stillgelegten Kaserne am Rand der Stadt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sollen daraus teuer zu vermietende Objekte entstehen, sagt er mir genervt.

Erst wenn die Menschen wieder eine eigene Adresse haben, einen Rückzugsort und einen eigenen Briefkasten können sie zur Ruhe kommen, ihre Dinge ordnen und gesund werden. Auch sind die Chancen, eine Arbeit zu finden und damit zurück ins Leben zu finden, deutlich höher. Dabei müssen sie begleitet und unterstützt werden.

Wer sind diese Menschen?

Sicher, manche Menschen sind besonders gefährdet, in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit abzurutschen. Andere dagegen hatten in ihrem früheren Leben ein geregeltes Einkommen, eine Familie. Kann es also wirklich jeden treffen? Ich habe mich mit einigen Menschen getroffen, die in dieser Lage sind oder waren. Ihre Lebensgeschichten und die Gründe, warum es bei ihnen so weit kommen konnte, sind ganz unterschiedlich. Manche haben sich aufgegeben, einige sind noch voller Hoffnung - und andere haben sich mit ihrer Situation abgefunden. Dabei gibt es sogar Menschen, die sich als „ofW“ – ohne festen Wohnsitz – frei fühlen. Sie wollen keine Wände um sich haben. Sie sind glücklich, so leben zu können. Frei und ohne Verpflichtungen. Es gibt also nicht den typischen Wohnungs- oder Obdachlosen.

Viele Geschichten haben mir gezeigt, dass sie oft nicht so tief hätten abstürzen müssen. Wäre nur jemand da gewesen, der sie rechtzeitig aufgefangen hätte.

Den Park vor dem Bahnhof haben sie irgendwann „verschönert“ wie es im Lokalteil der Zeitung hieß. Für die Stammgäste war da kein Platz mehr. Sie mussten weichen und sich einen neuen Platz suchen. Wo? Das weiß ich nicht, aber ich vermute, es ist irgendwo in der Stadt, irgendwo am Rand, wo sie kaum einer wahrnehmen kann. Für mich sind sie immer seltener unsichtbar. Ich sehe sie.

Wohnungs- oder obdachlos?

Wann ist ein Mensch eigentlich wohnungs-, wann obdachlos? Gibt es da einen Unterschied? Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit werden oft verwechselt oder gleichgesetzt. Dabei ist Obdachlosigkeit lediglich ein Teil der Wohnungslosigkeit.

Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, die keinen Mietvertrag haben. Dazu gehören auch Selbstzahler, die in Billigpensionen leben. Andere leben beispielsweise in einer Notunterkunft, einer stationären oder einer kommunalen Einrichtung, bei Freunden oder der Familie.

Meistens können sie dort nur für eine bestimmte Zeit bleiben. Sind sie erst einmal wohnungslos, können sie dann trotz staatlicher Hilfen in die Obdachlosigkeit abrutschen.

Obdachlos sind Menschen, die keinen festen Wohnsitz und keine Unterkunft haben. Ihnen fehlt, wie wohnungslosen Menschen, ein fester Mietvertrag. Allerdings leben sie meist auf der Straße. Sie übernachten im öffentlichen Raum wie in Parks oder U-Bahnstationen.

Kapitel 1: Schicksalsgefährten

Der Abstieg geht manchmal ganz schnell

Das Haus am Ende der Straße ist weit über 100 Jahre alt. Ich öffne das Tor und gehe über den Hof. An der Eingangstür sitzt ein Bewohner des Hauses, der mir freundlich Auskunft gibt, in welchem Stockwerk ich den Leiter der Einrichtung finde. Ich klingle. Drinnen ist es sauber, aufgeräumt und ruhig. Früher war das Haus einmal ein Gasthof mit Fremdenzimmern gewesen. Heute bleibt die Küche meist kalt. Wobei wir zweimal in der Woche eine kleine warme Mahlzeit für unsere Bewohner anbieten, sagt Guido. Der Heimleiter hat sein Büro in der zweiten Etage am Ende des Gangs. Ihm stehen Sozial- und Heilpädagogen, Pflegefachkräfte, Hauswirtschafterinnen und ein Hausmeister zur Seite. Dazu kommen freiwillige Helfer. In den Räumen wohnen schon lange keine Gäste mehr, die meisten Bewohner bleiben wohl für immer hier, nur wenige schaffen den Sprung zurück in eine eigene Wohnung oder in ein ambulant betreutes Einzelwohnen. Schafft es einer, ist das für das Team ein großer Erfolg. In der Nähe unseres Hauses fanden zwei ehemalige Bewohner, die wir stabilisieren konnten, eine Wohnung. Wir betreuen sie weiterhin ambulant. Der Abstieg geht manchmal ganz schnell, aber wieder aus der Geschichte herauszukommen, ist oft ein ganz langer Weg. Wir haben hier Menschen, bei denen eine Rückkehr zu einem normalen Leben oft nicht mehr möglich ist.

Knapp ein Drittel der Menschen in der Einrichtung ist weiblich, das Durchschnittsalter liegt bei Ende 50. Die meisten von ihnen sind seit vielen Jahren wohnungslos und durch ihren jahrelangen Alkoholmissbrauch körperlich und seelisch geschädigt. Oft befinden sie sich auch in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Zugegeben, das klingt abstrakt. Übersetzt heißt das: Die meisten der knapp 30 Bewohner sind abhängig oder sogar schwerstabhängig von Alkohol. Härtere Drogen spielten oder spielen oftmals auch eine Rolle in ihrem Leben. Wir sind ein nasses Haus, das heißt, die Menschen dürfen trinken, sonst würden sie gar nicht kommen. Ein Paar, das bei uns wohnte, hatte sich nach vier Jahren totgetrunken. Die Rückfallrate bei Alkohol liegt bei etwa 87 Prozent. Das kann traumatische Gründe haben. Ihr Leben hat sich massiv zum Negativen verändert, das macht mit einem Menschen etwas und kann sich schwer auf die Seele legen. Um das aushalten zu können, kommt der Alkohol. Manche quälen sich dazu mit Langeweile, andere mit schlechten Erinnerungen.

Unabhängig davon leiden einige von ihnen an leichten oder auch schweren psychiatrischen Krankheitsbildern wie Zwänge oder Schizophrenie, die ihre Leben zusätzlich belasten – so wie bei Anita. Sie ist schon einige Jahre in der Einrichtung. „Schicksalsgefährten“ nennt sie ihre Nachbarn. „Gestrandete Menschen, die unter anderen Umständen wohl nie zusammengefunden hätten.“

Einige von ihnen mussten sich früher über Geld keine großen Gedanken machen, heute passt ihr Besitz in eine kleine Tasche. Die Existenzsicherung erfolgt in der Regel über Hartz IV. Je nach Alter haben sie Anspruch auf kleine oder kleinste Renten.

Sie leben auf drei Etagen in unterschiedlich großen Zimmern. Die Einrichtung stellt ihnen in ihren vier Wänden einen Kühlschrank und eine Kochgelegenheit zur Verfügung, um die Wäsche kümmert sich das Haus. Unser Ziel ist es, eine Grundversorgung zu leisten, um ihre Lebens- und Gesundheitssituation nicht noch weiter zu verschlechtern. Wir wissen, dass wir ihre Lebenssituation nicht grundlegend ändern können, doch ohne uns wäre der ein oder andere bestimmt schon lange tot. Viele haben den Kampf gegen ihre Alkoholsucht verloren, trotzdem haben einige noch einen ungebrochenen Lebenswillen und immer noch Hoffnung auf ein anderes, ein besseres Leben. Manche haben noch Träume. Die Wege, die sie in dieses Haus geführt haben, sind ganz unterschiedlich – so wie ihre Geschichten.

Erste Etage, Zimmer fünf: Oliver „Ich wollte ihr etwas bieten können“

Es gibt Entscheidungen, die wir unser Leben lang bereuen. Wir glauben, hätten wir uns an diesem ganz bestimmten Zeitpunkt anders entschieden, wäre unser Leben anders verlaufen. Gerade dann, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen.

Bei mir war es der Zeitpunkt, als meine erste Frau nach der Scheidung wieder vor der Tür stand und zu mir zurückkommen wollte. Ich wollte das nicht, zumindest damals. Vielleicht war es nur ein kleiner Fehler in meinem Leben, vielleicht der Größte. Ich weiß es nicht. Heute bin ich 54. Mein Zuhause ist ein kleines Zimmer in dieser Einrichtung für Wohnungslose. Eine eigene Wohnung besitze ich schon lange nicht mehr. Trotzdem bin ich glücklich, ich fühle mich angekommen. Ich habe hier Menschen gefunden, die ich mag, ich kann selbst kochen. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich fühle mich beschützt. Was will ich mehr.

Oliver zeigt auf seine Tattoos. Auf dem Oberarm ist das Bild eines Hundes gestochen.

Das war mal meiner, den haben sie erschossen. Das Kreuz daneben steht in Verbindung mit dem Hund. Auf dem anderen Arm? Das ist ein reines Phantasiegebilde. Oberhalb davon steht der Name einer Frau. Das ärgert mich noch heute. Das war eine Freundin, sie hat mir ihren Namen tätowiert, während ich geschlafen habe, obwohl ich ihr sagte, dass ich das nicht möchte. Auf meinem Rücken befindet sich ein großes und komplexes Tattoo, das noch lang nicht fertig ist, wird es wohl auch nie. Der, der es mir gestochen hat, ist an Lungenkrebs gestorben. Kein Tätowierer traut sich seitdem da ran. Jeder hat wohl Angst, es zu versauen.

Und dann ist da noch das Bild einer schönen jungen Frau auf seinem rechten Unterarm.

Das ist meine erste Frau. Ich habe sie an Fasching fotografiert und das Bild als Vorlage für das Tattoo genommen. Ich habe es mir selbst gestochen. Als wir uns kennenlernten, war ich 23, sie war vier Monate jünger und brachte einen kleinen Sohn mit in die Beziehung. Ich habe ihn sofort als mein Kind angesehen, und er hat mich Papa genannt. Ich war stolz und glücklich.

Vielleicht war es ein Wahn, aber ich wollte meiner kleinen Familie unbedingt etwas bieten können. Ich wollte, dass es mein Pflegesohn besser hat als ich damals. Als ich fünf Jahre alt war, hat mein Vater uns verlassen. Ich sollte ihn erst 18 Jahre später wieder sehen. Diesen Verlust wollte ich dem Kleinen nicht antun. Am Ende verlor ich ihn dann doch.

Ich bin gelernter Metzger, mein Ziel war es aber immer, Koch zu werden. Kochen ist meine Leidenschaft, ich liebe es. Ich konnte in einer Gaststätte als Spüler anfangen zu arbeiten. Mein Chef mochte und unterstützte mich. Er wollte, dass ich mir irgendwann etwas Eigenes aufbaue. Er sagte, „Aus dem Jungen kann etwas werden“. Ich sollte mein eigenes Leben führen und stolz auf mich sein können. Mein Chef war wie ein Ersatzvater für mich. Ich arbeitete neun Jahre bei ihm. Warum ich gegangen bin? Ich lernte meine erste Frau kennen und musste mehr Geld verdienen, das glaubte ich zumindest.

Jahre später wollte ich meinen ehemaligen Chef bei sich zuhause besuchen. Seine Frau erzählte mir, dass er krank war und gestorben sei. Das war wie ein Stich ins Herz.

Um genug Geld zu verdienen, arbeitete ich auf drei Lohnsteuerkarten. Mein Arbeitstag fing morgens in aller Frühe als Zeitungsausträger an. In meinem Hauptberuf bespannte ich Couchmöbel mit einem Tuch. Dazu musste ich das Tuch zwischen die sogenannten Staubfänger und die Füße spannen. Ich arbeitete im Akkord, das war ein echter Knochenjob. Nach Feierabend habe ich dann noch Lkw beladen. Ich war kaum Daheim, eigentlich immer nur ein paar Stunden, um zu schlafen. Dafür konnte ich uns schöne Urlaube leisten, oft zweimal im Jahr. Wir sind nach Tschechien in die Heimat meiner Mutter gereist, in die Schweiz, nach England, Frankreich und in die USA. Wir waren in Disneyland in Paris, in Berlin auf der Love-Parade und auf Europas längster Holz-Achterbahn. Ich konnte meiner Frau ein Auto kaufen, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Ich hatte genug Geld und mein Ziel erreicht, ich konnte ihnen etwas bieten. Ich muss wohl über mich hinausgewachsen sein. Aber ich habe es wohl auch übertrieben. Nach sieben Jahren wollte meine Frau die Scheidung. Sie sagte, ich hätte zu wenig Zeit für die Familie. Nach der Trennung ging mir die Kraft aus.

Ich zog aus, kündigte meine Jobs und fing in einer Küche an zu arbeiten.

Und dann stand irgendwann meine Frau vor meiner Tür. Ich fragte sie, woher sie wusste, wo ich arbeite. Sie wollte es nicht sagen. Sie liebte mich noch immer und wollte wieder mit mir zusammenkommen. Ich lehnte ab, ich konnte das damals nicht mehr, schließlich hat sie sich ja von mir getrennt. Die Entscheidung bereue ich bis heute, das Leben ging weiter.

Ich arbeitete einige Jahre in der Küche. So wirklich gut ging es mir nicht. Ich dachte oft an meine Frau und ihren Sohn. Ich fing an zu trinken. Erst war es nur ein bisschen, dann wurde es immer mehr. Irgendwann konnte ich nicht mehr ohne. Vor ein paar Jahren lernte ich meine zweite Frau kennen. Sie holte mich jeden Abend von der Arbeit ab. Sie war auch Alkoholikerin, feierte gern und machte im betrunkenen Zustand immer wieder Dummheiten. Wegen einiger Sachbeschädigungen musste sie ins Gefängnis. Ich war nach einer Langzeittherapie endlich trocken und hoffte, dass meine Frau im Gefängnis auch eine Therapie angeboten bekommt. Das bekam sie auch. Nach ihrer Entlassung sah es gut aus, sie hielt durch, erstmal. Eines Abends rief mich ein Nachbar an, der nur 500 Meter entfernt wohnte. Meine Frau sei bei ihm und ich solle sie abholen. Warum, das sagte er nicht. Erst als sie mich eine halbe Stunde später anrief und in den Hörer lallte, holte ich sie ab. Sie war betrunken. Ich war so enttäuscht von ihr. Ab da fing es dann richtig an. Wir stritten uns ständig. Und dann kam auch noch eine Räumungsklage vom Vermieter. Es hieß wegen Eigenbedarf. Ich hatte jeden Monat pünktlich meine Miete bezahlt. Hier im Schrank liegen noch alle Kontoauszüge ordentlich gesammelt. Ich ging zum Anwalt, der konnte aber auch nichts bewirken. Die Streitereien mit meiner Frau wurden immer schlimmer. Ich kann mich verbal streiten, aber ich mag das überhaupt nicht. Mir war dann alles zu viel. Ich hatte zwei Möglichkeiten: Entweder ich drehe durch, oder ich hau einfach ab. Ich packte ein paar Sachen zusammen und kam die erste Zeit bei verschiedenen Freunden unter, immer nur für eine Nacht. Ich war froh, dass sie mich erstmal aufgefangen hatten. Beim Bezirksamt musste ich mich als ofW melden – ohne festen Wohnsitz. Dann konnte ich bei niemandem mehr übernachten. Ich ging in eine größere Stadt ganz in der Nähe und lebte von nun an auf der Straße.

Ich landete auf der Straße. Ich war obdachlos.

Ich kannte hier niemanden, lernte aber recht schnell einige Leute kennen, Punker, die echt in Ordnung waren. Ich war ja ein sogenannter Frischling, ein Neuankömmling in der Stadt. Du brauchst Leute, um klar zu kommen. Auf der Straße nahmen sie mich freundschaftlich auf und akzeptierten mich von Anfang an. Sie hatten mir geholfen, mich zurechtzufinden. Ich glaube, sie merkten schnell, dass ich mich ruhig verhalte. Das ist sehr wichtig. Wir saßen ja alle nah beieinander. Wenn einer von uns Passanten blöd anquatschte, litten alle darunter. Das machte ich nie. Neben mir saß oft ein ehemaliger Rechtsanwalt aus Holland. Der hatte später eine Frau kennengelernt, eine Passantin, die ihn auf der Straße ansprach und ihn mit in ihre Wohnung nahm. Ich glaube, später heirateten die beiden sogar. Ich hatte auch hin und wieder Frauen kennengelernt, die regelmäßig vorbeikamen. Die eine oder andere zeigte schon Interesse, aber was hätte ich ihnen denn schon bieten können?

Es ist wichtig, dass du dich auf der Straße ordentlich benimmst. Du darfst niemals aggressiv sein.

Es gibt zwei Arten, wie du an Geld kommen kannst, also wenn du nicht gerade ein Instrument spielst. Du kannst betteln oder schnorren. Ich habe immer geschnorrt. Ich saß da, meine Mütze oder eine Tasse vor mir, und die Leute gingen vorbei und warfen Geld hinein. Ein Schnorrer spricht keine Passanten an, der Bettler schon. Er geht auf die Leute zu und fragt nach Geld „hast du mal nen Euro?“. Bekommen sie nichts, werden viele ausfallend und beleidigend. Vielleicht hört sich das ein bisschen blöd an, aber ich hatte Berufsehre. Bekam ich kein Geld, war das okay für mich. Das musste ich akzeptieren. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit zwei Geschäftspartnern, die einen Vertrag aushandeln. Jede Seite trägt etwas dazu bei. Viel anders ist es beim Schnorren auch nicht.

Wenn die Menschen merken, dass du freundlich bist, grüßt, vielleicht einer älteren Dame über eine stark befahrene Straße hilfst, belohnen sie dich, auch wenn es nur 50 Cent sind oder mit einem Dankeschön. Ich hatte immer schon eine gewisse Ethik, eine Ehre, auch wenn ich mir auf der Straße vergammelt vorkam.

Nur, weil du keine feste Bleibe hast, heißt das nicht, dass du dich aufgegeben hast. Da machen auch die Kleider nichts aus, sie sagen nichts über deinen Charakter.

Auf der Straße hilft man sich untereinander. Dieser Zusammenhalt hat mich immer beeindruckt. An guten Tagen machte ich 40 bis 50 Euro. Ich hatte mich nie auf dem Arbeitsamt gemeldet und trotzdem mehr Geld als jetzt. Davon kaufte ich mir etwas Essen, zu Trinken und Pflegemittel wie Einwegrasierer. Das überschüssige Geld zahlte ich immer auf mein Konto ein. Wie gut es lief, kam immer auf den Tag an und ob du eine Stammkundschaft hast, die regelmäßig bei dir vorbeikommt. Es gab auch Tage, da lagen abends nur ein paar Cent in der Mütze, trotz regem Verkehr. Dann halfen wir uns aus, ein Kumpel gab dir dann einfach 20 Euro. Wenn du Charakter hast, zahlst du ihm das Geld natürlich wieder zurück oder lädst ihm zum Essen oder auf ein Bier ein. Wenn du es dir gerade nicht leisten konntest, weil du an mehreren Tagen hintereinander nicht besonders erfolgreich warst, dann eben einen Tag später, das hat dir keiner krummgenommen. Eine Hand wäscht die andere. Ich hatte auf der Straße tolle Leute kennengelernt. Das war wirklich Glück. Es gab auch welche, die eine Wohnung hatten, aber trotzdem auf dieses Geld angewiesen waren, das sie beim Schnorren oder Betteln bekamen. Einfach weil das, was ihnen das Sozialamt zahlte, hinten und vorne nicht ausreichte.

Schwierig war es immer, einen Schlafplatz zu finden. An dem Platz, an dem wir saßen, war auch die Commerzbank. An kalten Tagen schlief ich nachts darin, schließlich war ich ja Kunde. Ein Kioskbesitzer weckte mich morgens immer. „Schau mal auf die Uhr“, hat er immer zu mir gesagt. Um 5.30 Uhr musste ich draußen sein. Wir hatten einen verdammt guten Kontakt. Er brachte mir morgens oft einen Kaffee. War Weihnachtsmarkt, kam er auch immer mit Glühwein an. Ich trank nie mehr als zwei Gläser. Ich wollte aufnahmefähig sein, wenn mich die Leute ansprachen. Ich wollte ordentlich mit ihnen kommunizieren können, weil ich sonst am Tag keine Einnahmen hatte. Ich trank meist erst am Feierabend, also nach dem Schnorren. Das hatte ich immer so gehandhabt. Ich trank nie ein Bier nach dem anderen, nur weil sich das Leben dann etwas erträglicher anfühlte. Ich war nie stocknüchtern, aber immer aufnahmefähig.

Auf dem Platz saß ich oft auf einer Bank. Es kamen immer wieder Menschen vorbei, die fragten, ob sie sich neben mich setzen dürften. Ich kann ja selten ernst sein, außer es kommt darauf an. Ich sagte dann immer zu ihnen „da steht ja nicht mein Name drauf. Die Bank ist für alle da. Da steht zwar ‚Gestiftet von‘ aber nicht ‚Besetzt für‘ drauf“. Viele fanden das lustig und setzten sich neben mich. Ich erinnere mich noch an ein Erlebnis. Ein Mann, vielleicht Mitte 40, nahm neben mir Platz, sagte noch, dass er mich nicht stören wolle. Wir unterhielten uns dann sehr nett miteinander. Er sagte, dass er noch auf die Bank müsse und er nochmal vorbeikommen und mir eine Kleinigkeit mitbringen wolle. Er kam tatsächlich wieder, setzte sich, wir reden noch ein bisschen und bei der Verabschiedung drückte er mir 50 Euro in die Hand.

Genau das ist die Straße. Sie kann hart zu dir sein, aber auch gut.

Ich hatte schöne und schlechte Erlebnisse. Die schönen Erlebnisse überwiegen. Die schlechten Erfahrungen unterdrückt man. Das ist vielleicht nicht der beste Weg, aber es befreit. Ich hatte mir immer gesagt, dass ich in meinem Leben einiges erreicht habe, obwohl ich auf der Straße lebe. Ich hatte einen Beruf gelernt, eine Familie gehabt. Meine Erfahrungen nimmt mir keiner, und wenn ich heute manchmal in die Stadt gehe und sehe einen Obdachlosen auf der Straße sitzen, dann gebe ich ihm ein bisschen Geld. Ich habe Respekt vor diesen Menschen, weil sie um ihr Überleben kämpfen. Im Schrank liegt noch immer mein Schlafsack, ein letztes Überbleibsel aus der Zeit.

Ich war ein halbes Jahr auf der Straße bis zu diesem einen Tag. Als ich morgens aus der Bank kam, weil ich wieder dort übernachtet hatte, kontrollierten mich zwei Polizisten. Sie nahmen meine Personalien auf und verabschiedeten sich. Alles war gut. Mittags kam ein Kumpel zu mir, mit dem ich mich gut verstand, und fragte, ob ich später mit auf eine Geburtstagsfeier möchte. Der Gastgeber, ein Freund von ihm, würde sich freuen. Wir waren dort wohl zu laut. Einige Passanten fühlten sich belästigt und riefen die Polizei. Sie nahmen wieder meine Personalien auf. Nur diesmal sagten sie, dass ich verhaftet sei. Es seien noch einige Geldstrafen wegen Schwarzfahren offen. Also nichts Schlimmes. Aber die Summe ist am Ende entscheidend. Ich musste für elf Monate ins Gefängnis.

Mir war klar, dass ich nicht mehr zurück auf die Straße möchte. In der Haft sprach ich mit einem Sozialarbeiter wegen einer Wohnmöglichkeit nach dem Gefängnis. Er erklärte mir die Optionen, die ich hatte, und wo ich dazu hingehen könnte. Im Gefängnis war ich erst im halboffenen Vollzug. Ich bekam die Erlaubnis, zum zuständigen Amt zu fahren und mit der Heimstiftung zu sprechen. Sie sagten mir, dass sie mich nach meiner Entlassung aufnehmen würden. Ein paar Monate später kam ich dann in den offenen Vollzug. Ich hatte jetzt sehr viele Freiheiten. Mit einem Laufzettel bekam ich die Erlaubnis, zum Beispiel von 12 bis 14 Uhr hinzugehen, wohin ich wollte. Ich konnte in die Stadt, einkaufen oder auch zum Einwohnermeldeamt. Da musste ich mich ja melden. Als es da etwas länger dauerte, riefen die einfach im Gefängnis an. Das war schon eine gute Sache. Ich sage immer: So wie man in den Wald hinein schreit, so kommt es auch wieder zurück. Ich war immer freundlich. Ich kam somit auch in die Weihnachtsamnestie hinein und wurde früher, schon Anfang Januar entlassen.

Ich hatte endlich ein Dach über dem Kopf.

Meine Obdachlosigkeit und meine Haftzeit waren nun endlich zu Ende. Ich kam zuerst in zwei andere Unterkünfte und nun bin ich hier. Ich habe jetzt ein Dach über dem Kopf. Hier in der Einrichtung bin ich gut aufgehoben. Ich fühle mich beschützt und habe meine sogenannte Narrenfreiheit. Also ich kann in meinem Zimmer kochen, meine Bankgeschäfte und meine Post selber erledigen, ich habe einen Kühlschrank, ein Waschbecken, meine Mikrowelle und eine Stereoanlage. Mir schaut hier keiner auf die Finger. Diese Selbstständigkeit schätze ich sehr. Ich bekomme ja auch eine Rente, weil ich erwerbsunfähig bin. Ich habe schließlich genügend in meinem Leben gearbeitet. Meine Ersparnisse sind allerdings aufgebraucht. Das ist nicht schlimm, immerhin bin ich am Leben und das ist doch viel wichtiger. Ich bin zwar nicht wunschlos glücklich, aber ich bin glücklich. Ich darf hierbleiben, so lange ich das möchte. Und wenn ich hier drin sterben sollte, dann sterbe ich hier. Ich wäre nicht der Erste. Und das einzige Ziel, das ich habe: Ich möchte so alt werden wie mein Vater. Er wurde 74. Da habe ich noch 20 Jahre Zeit. Das ist ein realistischer Wunsch.

Noch immer sitzt die Trennung von meiner ersten Frau tief in mir drin, fast so, als ob es gestern gewesen wäre. Heute weiß ich, dass ich es mit dem Arbeiten damals übertrieben habe. Ich machte wahrscheinlich einen Fehler. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. In meinen Träumen und Gedanken gehe ich die Zeit immer wieder gern zurück. Ich kann das nie wieder gut machen. Wie sie und ihr Sohn heute leben, weiß ich nicht. Wir haben seit damals keinen Kontakt mehr. Ich würde sie gern wieder zurückhaben wollen. Ich glaube, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich besitze zwar keine Bilder von den beiden außer dem Tattoo auf meinem Arm, aber die Bilder sind in mir drin, in meinem Kopf. Ich glaube, diese Bilder haben mich auf der Straße hochgehalten.

Ich sagte mir damals immer „Oliver, du musst um jeden Preis kämpfen“. So konnte ich die Straße überleben.

Natürlich wünsche ich mir manchmal eine Frau an meiner Seite. Ich bekam auch schon Angebote. Ich lehnte aber immer ab aus dem einfachen Grund, ich kann ihnen ja nichts bieten. Die Frau möchte dann ja auch meine Wohnung sehen. Ich sage mir immer, solange ich nichts anderes habe als dieses Zimmer, hat das überhaupt keinen Wert. Da bleibe ich lieber allein. Lässt sich eine Frau trotzdem darauf ein, sieht das ein bisschen anders aus. Ich würde aber nie zu ihr ziehen so wie der holländische Anwalt damals. Das fände ich seltsam, das ist nicht meine Vorstellung. Ich will der Frau etwas bieten können. Es soll nicht anders herum sein. Das ist ganz einfach meine Einstellung.

Erste Etage, Zimmer neun: Jan „Das Leben auf der Straße ist teuer“

Ich bin seit fast fünf Jahren in dieser Einrichtung. Heute bin ich 47. Ich habe hier auch meine Freundin kennengelernt. Na ja, eigentlich kannten wir uns schon länger. Ihr Bruder ging mit mir zusammen in dieselbe Schule. Dadurch kannte ich sie noch von früher, flüchtig, vom Sehen. Sie wohnt nur ein Zimmer weiter. Bevor ich hierherkam, habe ich jede Menge Scheiß gebaut und ich hatte nicht immer ein Dach über dem Kopf.

Mit meinen Eltern war es nicht einfach. Vor allem mit meinem Vater. Er ist Spanier, vielleicht ist er deshalb so temperamentvoll. Wir haben uns oft gestritten. Er hat mich oft angebrüllt, mich beleidigt. Er sagte, dass ich nichts taugen würde. Heute glaube ich, er war eifersüchtig, weil ich mich mit meiner Mutter so gut verstanden habe. Meist stritten wir uns, weil ich so viel trank. Ich fing früh damit an. Schon als Jugendlicher spielte Alkohol eine große Rolle in meinem Leben. Zuerst war es nur Bier, später härtere Sachen wie Whisky. Ich mochte den Zustand. Ich konnte mich entspannen, Stress abbauen. Meinem Vater gefiel das gar nicht. Ich begann eine Ausbildung zum Bäcker, danach arbeitete ich noch ein halbes Jahr. Ich habe die Arbeit wirklich sehr gern gemacht. Sogar das frühe Aufstehen machte mir nichts aus. Ich verdiente auch ganz gut, so 1.700 Mark waren das damals. Der Stress mit meinem Vater hörte aber nicht auf. Irgendwann hielt ich es dann nicht mehr aus. Ich war 19 oder 20. Mein Geld reichte nicht für eine eigene Wohnung, ich konnte auch bei keinem Freund unterkommen und aufs Sozialamt wollte ich nicht gehen. Vielleicht war ich einfach zu eitel dafür. Also schmiss ich alles hin. Dass jeder Mensch in Deutschland ein Recht auf ein Dach über dem Kopf hat, wusste ich damals noch nicht. Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Ich bin nicht mehr zur Arbeit gegangen, ich packte die wichtigsten Sachen in eine Tasche und lebte von nun an auf der Straße. Klar, war das ein harter Schnitt. Was mich noch dazu gedrängt hat. Schwer zu sagen, ich weiß es nicht.

Natürlich war mein neues Leben ungewohnt und gerade am Anfang ziemlich hart. Ich konnte nachts kaum schlafen, hatte immer Angst, dass jemand kommt und meine Sachen mitnimmt. Ich fand schnell einige gute Freunde auf der Straße, die echt in Ordnung waren. Das ist wichtig. Allein auf der Straße zu leben, ist gefährlich. Wir standen oft am Bahnhof oder an den Haltestellen. Im Sommer war es schön, draußen zu sein, im Winter war es kaum auszuhalten, dann wenn die Temperatur knapp über oder unter null Grad liegt. Du musst dich an die Kälte gewöhnen, wenn du nirgendwohin kannst, geht es nicht anders. Es gab auch Möglichkeiten. Ich habe oft im Bahnhof geschlafen, habe sogar die Polizisten gefragt, ob ich das darf. Und natürlich waren da noch die Notunterkünfte. Hier in der Stadt gibt es mehrere. Wenn es kalt war oder regnete, konnte ich abends um 7 rein und musste morgens um halb 8 wieder raus. Da gab es dann Kaffee und auch eine warme Mahlzeit. Ich bekam Kleider, wenn ich dringend welche brauchte. Ich konnte dort duschen und mich rasieren.

Das wirklich Schlimme auf der Straße sind nicht nur die Kälte und die Gefahren, du kannst dich auch nicht einfach zurückziehen, du hast keine Privatsphäre.

Als Obdachloser musst du immer schauen, dass du an Geld kommst. Ich habe geschnorrt und so am Tag 10 bis 20 Euro zusammenbekommen. Ich bekam auch Hartz IV. Es ist gar nicht so einfach, mit Schnorren an Geld zu kommen. Viele Leute machen einen Bogen um Obdachlose. Kennst du diesen Tunnelblick, einfach geradeaus. Du kannst vor einer Kirche sitzen, die Leute wollen dich nicht sehen. Du störst sie, viele wollen mit uns nichts zu tun haben. Dabei lernte ich auch Obdachlose kennen, die so leben wollten, die haben sich ganz bewusst für dieses Leben entschieden. Eine Wohnung sei für sie eine Verpflichtung, sagten sie. Sie wollten frei sein.

Von meinem Geld kaufte ich meist Alkohol und was zu essen, ein halbes Hähnchen oder einen Hamburger. Alkohol war aber wichtiger. Du brauchst eigentlich ständig Geld auf der Straße. Das Leben als Obdachloser ist teurer, als wenn du eine Wohnung hast. Klingt vielleicht seltsam, ist aber wirklich so. Du kannst dir ja nichts kochen. Und war es draußen zu kalt, bin ich oft in Kneipen und Shoppingmalls. Wenn du dich da irgendwo hinsetzt, musst du auch etwas bestellen. Ich kannte aber auch Gaststätten, wo ich für wenig Geld mir etwas zu essen holen konnte. Du musst aber immer etwas kaufen. Ich setzte mich auch oft einfach nur in die Straßenbahn. Das Geld für eine Fahrkarte hatte ich meistens nicht. Sie haben mich ein paar Mal erwischt. Wenn sie immer den gleichen Namen lesen, haben sie dich irgendwann dran. Ich bekam deshalb auch eine Freiheitsstrafe von einem halben Jahr.

Fahr niemals schwarz. Das lohnt sich nicht, glaub mir.

Mir hat keiner angesehen, dass ich auf der Straße lebte. Ich habe immer darauf geachtet, ordentlich auszusehen. Es gibt viele Obdachlose, die sind dreckig und die riechen nicht gut. Die haben sich aufgegeben. Und das vor langer Zeit schon. Es dauert lange, bis man so riecht. Ich lief immer ordentlich rum, das war mir wichtig. Einige Frauen haben da wenig Wert drauf gelegt, von denen hielt ich mich meist fern. Anderen hast du das Leben auf der Straße nicht angesehen. Die waren gepflegt, sauber. Ich hatte einige Beziehungen zu der Zeit. Eigentlich war es nicht schwer, Frauen kennenzulernen, die auch auf der Straße lebten.

Damals hatte ich noch ab und zu Kontakt zu meiner Familie und früheren Freunden. Ich meldete mich jedes halbe Jahr. Ich lebte auch nicht ständig auf der Straße. Für kurze Zeit kam ich in einer Sozialeinrichtung unter. Ich konnte bei einer Zeitarbeitsfirma arbeiten und musste nachts Züge reinigen. Tagsüber schlief ich. Die Unterkunft war ziemlich runtergekommen. Ich wollte da irgendwann wieder raus. Also hörte ich auf zu arbeiten und bin zurück auf die Straße.

Was mir dort gefallen hat, waren die Freundschaften, der Zusammenhalt. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Es war sicher auch eine schöne Zeit auf der Straße. Aber irgendwann wollte ich nicht mehr.