Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

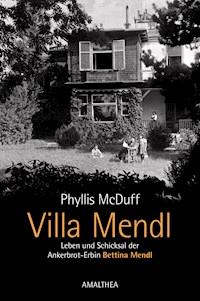

Flüsternde Stimmen in den Korridoren ihrer Kindheit. Ein hastig gepackter Koffer. Ein zufälliges Treffen auf einem Maskenball. Eine kodierte Nachricht. Ein signierter Picasso unbekannter Herkunft. Eine Frau, die ihre Vergangenheit nicht preisgeben will. »Villa Mendl« erzählt die faszinierende Entdeckungsreise einer Tochter auf den geheimnisvollen Spuren ihrer Mutter, der Ankerbrot‐Erbin Bettina Mendl. Mit zahlreichen Fotos aus dem Familienarchiv

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 453

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Phyllis McDuff Villa Mendl

Phyllis McDuff

Villa Mendl

Leben und Schicksal der Ankerbrot-Erbin Bettina Mendl

Übersetzt von Christine Lier und Maria-Christine Leitgeb

Mit 33 Abbildungen

AMALTHEA

Bildnachweis

Alle Abbildungen: ©Phyllis McDuff

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.amalthea.at

© 2016 by Amalthea Signum Verlag, Wien für die deutschsprachige Ausgabe

Alle Rechte vorbehalten

© 2015 Phyllis McDuff, 77 Judith St, Crestmead Qld 4132

First published 2003 as a Bantam Book by Transworld Publishers, a division of Random House Australia Pty Ltd.

Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker, OFFBEAT Umschlagfoto: Phyllis McDuff

Lektorat: Maria-Christine Leitgeb Korrektorat: Marie-Therese Pitner

Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten Gesetzt aus der 10,75/13,45 Pt. Adobe Caslon Pro

ISBN 978-3-99050-021-7

eISBN 978-3-903083-08-0

Für Bettina und Otto,

für Fritz, Lucie und Marianne,

für ihre Vorfahren und ihre Familien –

in welchem Land der Erde ihre Geister

auch immer umherstreifen mögen

All of my life is a sing-song,

A story I dreamt long ago.

Although the days do not last long,

each one is a pearl in a row.

Softly they gleam or glitter,

some of them blink like a tear,

in memory of times hard and bitter …

… von Bettinas Hand geschrieben …

eine abgerissene Seite unterbricht das Gedicht …

INHALT

Zu diesem Buch

Einleitung

1 | Tage der Verzweiflung

2 | Erste Erinnerungen

3 | Trennung

4 | Wir fahren gemeinsam ins Märchenland

5 | Leben in der Villa Mendl

6 | Eine gute Erziehung erhalten

7 | Gefangen in einem Wirbelwind

8 | Die kurze Herrschaft des hässlichen Entleins

9 | Die Jahre vergehen

10 | Mit der Vergangenheit in Verbindung treten

11 | Wiedersehen mit Sara Murphy

12 | Fragmente aus der Vergangenheit sammeln

13 | Auf der Suche nach Lösungen

14 | Der Vorhang schließt sich

15 | Adieu

Danksagung

FAMILIENSTAMMBAUM

Fritz Mendl (19.9.1864–8.12.1929) heiratet Emily Fried (25.6.1875–31.1.1927) am 25. Dezember 1895

ZU DIESEM BUCH

Die Suche nach Wahrheit ist oft mit vielen Enttäuschungen verbunden. Die Wahrheit kann schmerzhaft sein, launisch und schwer fassbar. Die Suche nach ihr lehrt uns, wie eingeengt unser Blickfeld ist und wie klein das Wissen, auf das wir uns stützen. Wir suchen nach Beweisen und Bestätigungen und erhalten stattdessen Deutungen und subjektive Beobachtungen, gelegentlich auch hilfreiche Hinweise, die jedoch in eine Richtung führen, die wir selbst in unseren Träumen nicht erwartet haben. Wir betreten einen Irrgarten.

Meine Suche drehte sich um die Geschichte meiner Familie. Die Tatsachen waren unter dicken Schichten von Emotionen verborgen, Narbengewebe entstellte die Antworten, die ich bekam. Sie führte über kulturelle Grenzen hinaus, wo Missverständnisse die Tatsachen verzerrten. Der Lauf der Zeit hatte Erinnerungen geschwächt und Spuren verwischt. Ich griff weit in die Vergangenheit zurück und habe mich darum bemüht, »die Wahrheit« zu fassen zu kriegen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Erfolg.

Ich habe ihre Fäden zusammengestückelt und den Stoff zu einer Patchwork-Decke zusammengenäht, um mich selbst zu wärmen. Viele Fäden sind dabei zerrissen, Verbindungsnähte sind an den Enden brüchig geworden, sie tendieren dazu, aufzureißen und die kalte Zugluft ungehindert durchzulassen. Jeden Augenblick hätte ich schwören können, dass ein Geist mir zuflüstert: »Nein, geh zurück, du hast dich geirrt! Du hast einen Anhaltspunkt übersehen, der in eine andere Richtung führt.«

Ich begann mit meiner Suche nach Bettina, weil ich fest davon überzeugt war, dass ihre Gestalt Konturen aufwies, die ihr wahres Ich offenbar werden ließen und mir dabei halfen, die Widersprüchlichkeiten in ihrem Leben zu begreifen.

Die Picasso-Zeichnungen meiner Mutter waren bei all dem fast so etwas wie ein Symbol – zu unwahrscheinlich, um daran zu glauben, und zu offensichtlich, um sie zu leugnen. Welche Geschichte hatten sie? Wie konnte ihre Echtheit bestätigt werden? Wie vieler Beweise bedurfte es, um ihnen das Prädikat »echt« zu verleihen?

Und was all die Geschichten angeht, die Bettina mir in meiner Kindheit erzählt hat, inwieweit waren sie wahr? War diese Wahrheit bunt wie ein Regenbogen, der sich durch den Einfall des Lichts verändert oder ganz verschwindet?

Es ist an der Zeit, meine Näharbeit zu beenden. Zu viele Fragen vertreiben die flüchtige Wahrheit. Was mir bleibt, ist meine Reise zu teilen und die dünnen Fäden zu präsentieren, die zu Bettina führen.

EINLEITUNG

Die alte Eingangstüre schlug zu – oder zumindest beinahe. Dann gab sie ein Knirschen und einen knarrenden Seufzer von sich und hing schief in den Angeln. Das Scharnier, das seit fünfundzwanzig Jahren bei den Aus- und Einzügen von Familien keuchend und schnaufend seine Missbilligung ausgedrückt hatte, hatte nun endlich seinen Geist aufgegeben und die Verantwortung niedergelegt – ganz so, als ob es spürte, dass wir endgültig auszogen, und dagegen protestierte, verlassen zu werden.

Ich hielt nach einem Stück Holz Ausschau, um die Tür offen zu halten, damit wir uns weiter mit Kisten und Taschen hindurchquälen konnten, die Arme voll mit Kinderschätzen, um sie vor dem Vergessen zu retten. Sperrige Erinnerungsstücke verwehrten uns einen endgültigen Abschied von dem alten Farmhaus.

Bettina, meine Mutter, holte ihre Habseligkeiten und verließ die Farm, in der sie fast fünfundzwanzig Jahre gelebt hatte. Mit ihren nahezu siebzig Jahren hatte sie sich damit abgefunden, an einen Ort ziehen zu müssen, der sie weniger forderte. Mit Weisheit und Grazie akzeptierte sie die Grenzen, die ihr das fortschreitende Alter setzte, und so übersiedelte sie in die Nähe meiner jüngeren Schwester Dawn.

Diese Bettina heute war eine mildere Ausgabe der Bettina meiner Kindheit, ungebrochen war sie wie eh und je: Klein, drahtig und geschäftig, in ausgebleichten Jeans und einem rot karierten Hemd lief sie hin und her. Ihr dichtes, lockiges graues Haar war kurz geschnitten. Die Sonne hatte tiefe Falten in ihre olivfarbene Haut gegraben – Linien, die Autorität ausstrahlten. Sie verbreitete eine Aura von Entschlossenheit um sich. Ihre schwarzen Augen blitzten, wenn sie Befehle erteilte.

Meine Aufgabe war es, die Abläufe zu organisieren und unserer Arbeit etwas Struktur zu geben. Ich ging es vorsichtig an. Ich wusste von vornherein, dass man mir das übel nehmen würde: Strukturierung bedeutete Ärger. Ich musste also auf Distanz bleiben.

Einmal mehr überraschte mich meine Mutter: Wir halfen ihr, von den Schranktüren und Wänden Plakate, Fotografien, abgelaufene Kalender und Bilder abzunehmen – die wenigen verbliebenen Schätze aus dem europäischen Leben meiner Mutter. Hier an der Wand befanden sich auch zwei gerahmte Zeichnungen. Sie waren immer schon da gehangen. Es waren zwei Skizzen von einem Mann, der ein Schaf hält. Aufgrund meines Farmvorlebens hatte ich den Mann immer für einen Schafscherer gehalten. Bettina hatte uns erzählt, dass die Zeichnungen von Picasso waren, und sie hatte angedeutet, dass sie – ganz abgesehen von ihrem künstlerischen Wert – eine persönliche Bedeutung für sie besaßen, die sie nie näher erläuterte. Jetzt schien sie sie nicht zu bemerken. Es war ganz so, als hätte sie sie übersehen.

»Was ist mit den Bildern?«, fragte ich sie. »Wenn sie wirklich von Picasso sind, müssen sie etwas wert sein. Vielleicht sollte man sie versichern. Was soll mit ihnen geschehen?«

Sie drehte sich weg und sagte wie nebenbei: »Du kannst sie haben, wenn du willst.«

»Aber sie gehören doch dir! Du liebst sie und wirst sie vermissen!«

»Nein«, antwortete Bettina, »ich hänge nicht mehr an ihnen. Ich habe Dawn zu ihrer Hochzeit vor Jahren die zwei anderen Picassos geschenkt, weißt du noch? Also nimm ruhig diese beiden und mach mit ihnen, was du für richtig hältst.«

Ich nahm die Zeichnungen von der Wand und spähte durch das verschmierte Glas auf die Unterschrift – Picasso – und auf die beiden handgeschriebenen Daten: 23/Mars/43 und 26/Sept/43. 1943 war ich kaum ein Jahr alt gewesen, hatte gerade die ersten Zähne bekommen, gehen gelernt, den Hühnern Eier gestohlen und mit unseren Welpen gespielt.

Am Tag darauf rief ich Mutters Rechtsanwalt an und bat ihn, eine Aktennotiz darüber zu verfassen, dass ich die beiden Zeichnungen auf ihren ausdrücklichen Wunsch übernommen hätte und sie aufbewahren würde, bis ich Herkunft und Wert der Zeichnungen herausgefunden hätte.

In den folgenden Tagen halfen meine Schwester und ich dabei, das Haus zu räumen, dann brachten wir unsere Mutter in ihr neues Zuhause in Tarpoly. Dort hatten wir in meiner Kindheit gelebt.

Ich dachte nicht mehr an die Picassos, bis ich mich auf den langen Heimweg nach Brisbane machte. Nun lagen sie aber hinter mir auf dem Rücksitz und warfen Fragen auf, die mich nicht losließen: Wie waren sie in den Besitz meiner Mutter gelangt? Für mich waren sie eine Art fremdartiger »Schatz«, der nicht zu unserem übrigen Leben passte. In unserem einfachen Zuhause hatte es kein einziges anderes Kunstwerk von einem namhaften Künstler gegeben. Wie wenig wussten wir doch über ihren eigentlichen Wert und darüber, was sie für Bettina bedeuteten.

So wie ein Oscar mehr als bloß eine Statue aus Messing ist, schienen diese Zeichnungen mit einer ganz speziellen Bedeutung versehen zu sein, einer Bedeutung, über die Bettina stets vermieden hatte zu sprechen. Auf all diese Fragen gab es sicher eine ganz einfache Antwort. Ich vertraute darauf, dass es eine logische Abfolge von Ereignissen gab, im Zuge derer Bettina zu den Bildern gekommen war. Das Leben ist schwarz und weiß, nicht wahr? Auf Fakten kann man sich verlassen und die Zeichnungen würden sicher eine nachvollziehbare Geschichte haben.

Im Laufe der Fahrt schienen mir meine Fragen jedoch immer komplizierter zu werden. Wolken verdunkelten die »Fakten« und ich verabschiedete mich von der Vorstellung, leicht zu einer Lösung zu kommen. Ich erforschte mein Gedächtnis, um herauszufinden, wann genau ich diese zwei Zeichnungen zum ersten Mal gesehen hatte. War es bevor oder nachdem ich geheiratet hatte? War es in den Fünfzigerjahren, als ich von der Schule aus Sydney nach Hause gekommen war? War es bei einem der vielen Male, als Mutter von einer Reise nach Europa zurückgekehrt war?

Als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte, hatte ich meine Mutter gefragt, woher sie stammten, hatte aber keine zufriedenstellende Antwort von ihr bekommen. Ich kannte das schon. Das geschah oft, wenn man sich nach ihrer Vergangenheit erkundigte. Sie hasste meine Fragen und weigerte sich, darauf zu antworten.

»Was sind das für Bilder?«, hatte ich wissen wollen.

»Picassos«, hatte sie geantwortet.

»Woher kommen sie?«

»Von Otto.«

Im Leben meiner Mutter gab es zwei »Ottos«. Das wusste ich. Der eine war ihr Bruder, der andere ein enger Freund. Wie üblich versuchte ich, ein Gefühl für die fremde, europäische Welt, die so weit von unserer australischen Farm entfernt war, zu entwickeln – eine Gewohnheit, die immer wieder zu beträchtlichen Konflikten zwischen meiner Mutter und mir geführt hatte. Sie hasste diese Fragen, weigerte sich zu antworten und bezeichnete mich als dumm, weil ich mich nie mit etwas zufrieden gab. Damals dachte ich, meine Fragen langweilten und nervten sie einfach.

Später, als ich selbst erwachsen war, gab ich es auf, in sie zu bohren. Ich akzeptierte die widersprüchlichen Informationen und die vielen Lücken in ihrer Geschichte. Ich akzeptierte, dass Bettina und ich unterschiedliche Wege gingen, um aus unseren Erfahrungen zu lernen. Bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich ihre Erklärungen nicht akzeptieren konnte, fragte ich dann doch nach und nahm ihren Spott oder Zorn in Kauf.

Das führte jedoch zu nichts und mir fehlte irgendwann der Mut, weiter in sie zu dringen. Viel später ist mir klar geworden, dass ihre Ausbrüche eine Art Verteidigung waren. Sie versuchte ganz offenbar, eine Fassade aufrechtzuerhalten.

Ich galt als »schwierig«, weil ich mich darum bemühte, die Wahrheit über meine seltsame Familie herauszufinden. So viele Zweige an unserem Baum waren »gekappt« worden, weil Bettina von heute auf morgen erklärt hatte, dass dieser oder jener Teil der Familie »unmöglich« wäre. Uns wurde davon abgeraten, mit solchen »Verrückten« Kontakt zu pflegen. Im Laufe von Monaten oder Jahren hatte sich der Riss zu einem Abgrund geweitet.

Ich machte mir immer wieder Gedanken über ein stets wiederkehrendes Muster, dessen einzige Konstante folgende war: Im Falle, dass Bettina das eine oder andere Mal beschloss, uns eine »offizielle Information« zukommen zu lassen, war diese verzerrt, vage und unverlässlich. Die Details über die Charakterfehler der kritisierten Person änderten sich zudem von Mal zu Mal in ihrer Darstellung. Ich hatte seit Langem schon gelernt, diese Informationen mit Vorsicht zu genießen.

Nun, da ich erwachsen, inzwischen selbst Mutter und hoffentlich reifer und weiser geworden bin, nagen diese Erinnerungen an meine aufreibende Beziehung zu meiner Mutter an mir. Was hat sie dazu veranlasst, meinen Fragen so konsequent auszuweichen oder sie ins Lächerliche zu ziehen? Was wäre ans Licht gekommen, hätte sie wahrheitsgetreu geantwortet?

Konnten die stummen Zeichnungen auf dem Rücksitz des Autos vielleicht ein paar von ihren Geheimnissen lüften? Sie waren unleugbar da – und sie mussten ja schließlich von irgendwo hergekommen sein.

1

TAGE DER VERZWEIFLUNG

Um die Umstände, in die ich hineingeboren wurde, zu verstehen, musste ich viele verschiedene Fäden entwirren und neu miteinander verknüpfen. Die vielen Geschichten, die mir zugetragen worden waren, stimmten nicht überein. Sie änderten sich jeweils mit der Perspektive ihres Erzählers. Von meinen Eltern stammen zwei unterschiedliche Versionen, Bettinas Schwester, Marianne, hat ein paar Bruchstücke ergänzt. Meine Cousinen erzählten mir wiederum, woran sie sich aus ihrer Kindheit erinnern konnten. Lucie, Bettinas andere Schwester, steuerte weitere Schnipsel und Fäden bei, die ich in meine Geschichte weben konnte, und nach ihrem Tod setzten ihre Kinder fort, was sie begonnen hatte. In ihren Geschichten schwangen Liebe, Bedauern oder Leidenschaft mit. Sie erzählten sie flüsternd oder wütend, unterbrochen von Lachanfällen oder Schluchzen. Aus verschiedenen Kontinenten wurden sie mir zugetragen, von Freunden, Verwandten – und Vorfahren.

Manche waren auf brüchige Zettel geschrieben, andere existierten als Dokumente auf Pergamentpapier. Ich habe sie als Ergänzung zu meiner Kindheit und den mittleren Jahren hinzugefügt und sie werden sich mit der Zeit immer weiter um mich herum entwirren. Kein Stück passt genau an seinen Platz. Jedes einzelne Teil muss angepasst, getrimmt und gedreht werden, damit man es im Zusammenhang richtig versteht.

Ich wurde im Outback, in Hillston, westlich von Bourke am Ende eines bitterkalten Winters geboren. Ich kam zu früh auf die Welt und war schwach und hässlich. Die Hebamme in der nahe gelegenen Geburtsstation war betrunken. Sie riet meiner Mutter, mich gar nicht erst zu stillen, da ich ohnehin sterben würde. Sie könnte sich die Mühe sparen.

Am selben Tag und im selben Zimmer hatte ein verängstigtes Aborigines-Mädchen nach einer langen und schwierigen Geburt einen robusten honigfarbenen Jungen zur Welt gebracht. Nach der Geburt war sie völlig erschöpft und fiel in eine Art Schockstarre. Sie war an der Grenze zu einer Ohnmacht und viel zu schwach, um den Kleinen auch nur zu halten. Auch Milch hatte sie kaum für ihn.

Als die Nacht anbrach, war die Hebamme noch schwerer alkoholisiert. Meine Mutter wusste, dass sie wach bleiben und mich alle zwei Stunden stillen musste, so bestand zumindest eine geringe Chance, dass ich überleben würde. Während sie mich drängte zu trinken, hörte sie dem zornigen, hungrigen Aborigines-Jungen dabei zu, wie er seine Verzweiflung in die Welt hinausschrie. Sie betete die ganze Zeit über dafür, dass seine junge Mutter wieder zu sich kommen würde. Von Stunde zu Stunde wurde sie selbst schwächer, vor Erschöpfung und Angst und wegen des steigenden Fiebers und der Schmerzen, die ihr der Milchüberschuss verursachte.

Schon nahe am Fieberdelirium bekam meine Mutter Angst, man könnte sie, erholte sie sich nicht schnell von der schweren Geburt, in ein öffentliches Spital bringen. Das hätte jedoch unangenehme Fragen über ihre Herkunft aufgeworfen, ihr Status wäre festgestellt und sie als feindliche Ausländerin klassifiziert und eingesperrt worden. Es zirkulierten damals viele Geschichten über wohlhabende deutsche und italienische Farmer, die gefangen genommen und in ein Lager gebracht worden waren. Ihre Familien blieben verlassen und verzweifelt zurück: Ohne die Männer konnte die schwierige Arbeit auf den Farmen nicht bewältigt werden.

Meine Mutter betrachtete den kräftigen, kleinen Aborigines-Jungen sehnsuchtsvoll. Sie bewunderte seine Kämpfernatur, seine Wut, seine runden Ärmchen und seine seidigen Wimpern, in denen Tränen hingen. Schließlich nahm sie ihn hoch und gab ihm zu trinken, bis er satt und zufrieden schlief. Er hatte sie auf andere Gedanken gebracht und ihr Kraft gegeben, um mich weiterzukämpfen.

Der nächste Tag ging vorüber. Die Hebamme hatte sich gerade so weit erholt, dass sie ein paar Grundnahrungsmittel ausgeben konnte, jedoch von medizinischer Versorgung war keine Rede. Das Aborigines-Mädchen gab wieder Lebenszeichen von sich, war aber noch immer nicht stark genug, um ihr Baby zu stillen. Wenn die Hebamme nicht da war, steckte meine Mutter mich neben das Mädchen ins Bett, während sie einmal mehr den kräftigen, kleinen Jungen stillte. Vielleicht mochte sie ja meinen Anblick – ich war so klein und still im Vergleich zu ihrem großen, robusten Sohn –, in jedem Fall nahm mich das Aborigines-Mädchen auf und begann mich mit unendlicher Geduld zu stillen. Sie schien zu verstehen, dass ich einer permanenten Fütterung bedurfte, die langsam vor sich gehen musste, Tropfen für Tropfen. Um sich wach zu halten, sang sie leise ihre Stammeslieder, die Corroboree-Melodien, uralte spirituelle Gesänge. Während der folgenden Tage und Nächte, die auf seltsame Weise ineinander verschwammen und jeglicher Kontur entbehrten, sang sie mich langsam ins Leben – und schenkte meiner Mutter Schlaf. Alle vier Stunden riss uns jedoch das Sirenen-Geheul des Honigjungen aus unseren Tagträumen, der dann von meiner Mutter großzügig gestillt wurde.

So vergingen die Tage, bis mein Vater uns abholen kam und nach Hause brachte. Der Honigjunge und seine junge Mutter verschwanden in den dunklen Schatten hinter der Veranda. Die Hebamme, die inzwischen ihren Rausch ausgeschlafen und sich erholt hatte, legte mich auf die Waage – ich wog etwas mehr als ein Kilo –, packte mich zusammen mit ein bisschen Baumwolle in eine Schuhschachtel und schickte mich nach Hause. Ich sollte das Wagnis des Lebens auf mich nehmen.

Zu Hause, das war für mich eine rohe Blockhütte mit einem Boden aus Lehm und einer offenen Feuerstelle. Die Zugluft war schrecklich. Mein Vater war damals Manager der Bimbil-Station, einer riesigen Schaf- und Rinderfarm. Er kümmerte sich um das Überleben der Schafe und Rinder im letzten Abschnitt des struppigen Buschwalds, zwei Tagesritte vom Hauptgebäude der Farm entfernt.

Nichts davon hatte auch nur annähernd etwas mit dem eleganten Leben zu tun, das meine Mutter geführt hatte, bevor Hitlers Truppen in Österreich einmarschiert waren. Immerhin war sie die Tochter von Fritz Mendl, einem wohlhabenden Geschäftsmann, der eine berühmte Wiener Bäckerei betrieben hatte – damals die größte in ganz Europa. Fritz Mendl hatte mehrere Landgüter, eine wertvolle Kunstsammlung und ein Gestüt mit Vollblutpferden der Spitzenklasse besessen.

Für seine Familie hatte er ein großes Heim mit prachtvollen Gärten in Wien entwerfen und bauen lassen, das unter dem Namen »Villa Mendl« bekannt geworden war. Meine Mutter war im Cheltenham Ladies College erzogen worden, einem exklusiven Internat in England, ihre Ferien hatte sie in den schönsten Städten Europas verbracht. Zu Hause in Wien hatte sie Konzerte, Pferderennen, Bälle und Partys besucht und Tennis gespielt. Am meisten von allem hatte sie das Reiten geliebt und war selbst drauf und dran gewesen, eine berühmte Springreiterin zu werden. Meine Mutter hatte zwei ältere Schwestern, Marianne und Lucie, und zwei ältere Brüder, Otto und Fritz.

Bereits, als sie noch ein Teenager gewesen war, hatte das idyllische Familienleben jedoch zu bröckeln begonnen. Mit kaum achtzehn Jahren hatte sie ihre Mutter Emily verloren, die an Krebs erkrankt war. Nur zwei Jahre später war ihr Vater gestorben. Die vielen Jahre harter Arbeit hatten an seiner Gesundheit gezehrt und sein Herz geschwächt. Wenig später war ihr Bruder Fritz bei einem Schiunfall ums Leben gekommen. Im Jahr 1931, als meine Mutter gerade zweiundzwanzig Jahre alt geworden war, war ihr die Aufgabe zugefallen, die Großbäckerei ihres Vaters zu leiten und das beträchtliche Vermögen der Mendls zu verwalten.

In der Zwischenzeit hatte auch Hitlers Aufstieg zur Macht begonnen. Bettina war eine leidenschaftliche und sich offen deklarierende Anhängerin des damaligen österreichischen Kanzlers Schuschnigg und seiner gegen die Nazis gerichteten Politik gewesen. Als eine renommierte Reiterin war sie 1936 für die Olympischen Spiele in Berlin nominiert worden, hatte jedoch mit der Begründung, dass ihr »die Politik von Hitlers Drittem Reich nicht gefiel«, auf ihre Teilnahme verzichtet. Auch Bettinas Turnierpferde waren weltberühmt gewesen. Eines von ihnen, Bubunut, das aus einer ungarischen Zucht stammte, war das einzige Fohlen von Kinchem, einem Sieger von zweiundneunzig Rennen gewesen. Bubunut war nervös und unverlässlich gewesen und nicht für Rennen geeignet, jedoch seine Herkunft hatte für sich gesprochen. Nachdem Bettina sich in Bubunut verliebt hatte, hatte sie um die staatliche Erlaubnis ansuchen müssen, das Tier über die ungarische Grenze nach Österreich mitnehmen zu dürfen. Die junge Stute hatte luxuriös in einem eigens für sie gebauten Stall im Garten der Villa Mendl gelebt. Bubunuts Pfleger hatte neben ihr geschlafen und ein weißes Zwergkaninchen war auf ihrem Futtertrog gesessen, um sie zum Essen zu ermutigen.

Im November 1938, während der brutalen Ausschreitungen in der Kristallnacht, als die österreichischen Nazis in den Straßen gewütet und jüdisches Eigentum zertrümmert und zerstört hatten, waren Bubunut und ihr Pfleger für immer verschwunden. Ich erinnere mich gut daran, wie meine Mutter uns von ihrer Sorge um das Zwergkaninchen erzählte. Das war die einzige Angst, von der sie sich zu sprechen erlaubte.

Bettina beschrieb uns auch eindrücklich, was mit den Stallungen in Veitsch, einem der Landgüter der Mendls, passiert war. Das Erzählen fiel ihr ganz offensichtlich schwer – sie krümmte sich geradezu unter ihren eigenen Worten. Ein deutscher Kommandant war mit Lastwägen gekommen, um die Pferde abzutransportieren. Er hatte dem vierzehnjährigen Stallburschen befohlen, die Pferde in den Hof zu führen. Der Junge hatte geantwortet, er dürfe ohne die ausdrückliche Anweisung von Fräulein Bettina seine alltäglichen Arbeitsabläufe nicht abändern oder unterbrechen. Der Kommandant hatte daraufhin seine Pistole gezogen und ihn auf der Stelle erschossen. War das die Vergeltung für Bettinas Verwegenheit gewesen, auf ein Antreten bei den Olympischen Spielen in Berlin zu verzichten? Oder hatte es dafür tiefere Beweggründe gegeben?

Unmittelbar nach dem »Anschluss« Österreichs an Nazi-Deutschland nahmen die Schergen der Nazis all jene gefangen, die bekanntermaßen der Opposition angehörten. Sie begannen mit der Realisierung von Hitlers »Endlösung«. Meiner Mutter gelang die Ausreise aus Wien nur wenige Stunden vor Hitlers Einmarsch in Wien am 12. März 1938. Der »Anschluss« kam für sie einem Todesurteil gleich, dem sie so nur knapp entging. Das Vermögen der Mendls wurde sofort von den Nazis beschlagnahmt.

So, wie meine Mutter die Geschichte erzählte, war sie zuerst in die Schweiz gereist und erst 1939 über Neuseeland nach Sydney gekommen. Alles, was sie noch besaß, war eine zerknüllte englische Fünf-Pfund-Banknote, die sie in einer Manteltasche gefunden hatte. Das war nicht genug für das »Landegeld«, das vierzig Pfund betrug und für die Einreise von Migranten, die keine britischen Staatsbürger waren, Voraussetzung war. Sie sah sich dazu gezwungen, innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach Verlassen des Schiffes die schriftliche Garantie eines Sponsors zu präsentieren, der Auskunft über ihre Person gab. Eine andere Möglichkeit gab es nicht.

Damals befanden sich Australien und Neuseeland im Krieg gegen Nazi-Deutschland und somit auch gegen Österreich. Bettina galt als feindliche Ausländerin und lief Gefahr, verhaftet oder sogar per Schiff zurück nach Österreich abgeschoben zu werden – unabhängig von den Folgen, die ein solcher Schritt für sie gehabt hätte.

Obwohl sich ihre Schwester Marianne schon vor einiger Zeit in Sydney niedergelassen hatte, wäre meine Mutter nicht auf die Idee gekommen, sie als Bürgen zu nennen. Sie befürchtete, auch Marianne in die Gefahr zu bringen, verhaftet zu werden.

In Ermangelung einer anderen Eingebung ging Bettina in die nächste Kirche, die St. Mary’s Cathedral, zur Beichte. Nach der Beichte schob sie das Bürgschafts-Formular durch das Gitter und bat den Priester, es zu unterschreiben. Anfänglich weigerte er sich und erklärte, sie ja nicht einmal zu kennen, da sie kein ständiges Mitglied seiner Gemeinde wäre. Bettina legte ihm ans Herz, im Sinne seines Glaubens zu handeln.

Nach einem ausführlichen Gespräch über das Wesen Gottes, Fragen des Glaubens und die Verpflichtung der Kirche, aus Barmherzigkeit Menschen vor Verfolgung zu schützen, unterzeichnete der junge Priester das Dokument. Bettina konnte es rechtzeitig den Behörden vorlegen, um das befristete Visum zu verlängern. So entging sie einer sofortigen Verhaftung.

Marianne und ihr Mann hatten es geschafft, etwas Geld mit nach Australien zu bringen, und hatten damit ein Haus in Mosman gekauft. Es war klein und benötigte dringend Reparaturen, dennoch zog Bettina bei ihnen ein. Nachdem die kritische erste Zeit nach ihrer Ankunft überwunden war, wurde ihr immer klarer, dass sie ihren eigenen Weg gehen musste. Sie konnte es nicht ertragen, abhängig zu sein, und suchte eine Arbeit als Hausangestellte – was ziemlich absurd war, weil sie über keinerlei Haushaltskenntnisse verfügte und so gut wie nie ohne eigenes Personal gelebt hatte.

Bei einem Bewerbungsgespräch erkannten sie ihre potenziellen Arbeitgeber. Es waren österreichische Leidensgenossen, die schon früher aus ihrer Heimat geflüchtet waren. Sie waren entsetzt über Bettinas Situation, servierten ihr Tee und erzählten ausführlich von ihren schönsten Erinnerungen an Österreich und ihre Familie.

Bettina verließ angewidert das Haus. Sie war hungrig und bankrott und suchte Arbeit, keine sentimentalen sozialen Intermezzos. Von diesem Tag an hielt sie Ausschau nach Jobs im Westen von New South Wales und antwortete auch auf Anzeigen von landwirtschaftlichen Betrieben. Sie vertraute auf ihr Expertenwissen im Umgang mit Pferden. Es würde ihr auch unter diesen neuen und rauen Bedingungen ein Überleben ermöglichen.

Bettina wagte nicht, sich irgendwo länger aufzuhalten. In Verbindung mit ihrer Familie gebracht zu werden, hätte ihr zum Verhängnis werden können. Der Name »Bettina Mendl« auf Briefen hätte auf Postämtern und selbst auf entlegenen Poststationen Verdacht erwecken können. Auch konnte sie der Akzent, mit dem sie Englisch sprach, in erhebliche Gefahr bringen.

So zog sie von Ort zu Ort und versuchte, in freier Wildbahn zu überleben. Sie wollte unabhängig werden, unauffällig, eins mit der Landschaft, die sie durchwanderte.

In den höchst amüsant präsentierten Geschichten, die sich diesen Erfahrungen verdankten, gab sie so gut wie nie zu, wie hart ihr Leben damals gewesen war. Nur manchmal hielt sie mitten im Satz inne, zögerte und sagte dann: »Die Arbeit war mir zu schwer, ich war nicht stark genug …« Ansonsten versteckte sie sich hinter ihrem Humor und erzählte mitreißend und komisch von Situationen, die in Wahrheit ziemlich qualvoll gewesen sein müssen.

Einmal etwa hatte sie als Hausangestellte auf einem einsamen Gutshof gearbeitet. Sie war gebeten worden, die Kinder auf den Besuch des Weihnachtsmanns vorzubereiten. Meine Mutter wusch den kleinen Mädchen die Haare und drehte sie sorgfältig auf Lockenwickler. Sie sollten ihnen in Korkenzieherlocken über die Schultern fallen.

Um die Mädchen während dieser langweiligen Prozedur auf der Veranda mitten im Dezember – es war brütend heiß – bei Laune zu halten, dachte meine Mutter daran, ihnen von den Weihnachtsfesten ihrer Kindheit bei Kerzenlicht und unter dem Christbaum zu erzählen. Sie erkundigte sich bei den Kindern, was sie von diesem Fest wussten. »Oh«, sprudelte es aus dem siebenjährigen Mädchen heraus, »wir bekommen einen Haufen Geschenke!« – »Aber warum?«, fragte Bettina. »Was feiern wir denn?« – Keine Antwort. Schließlich fragte sie: »Was ist mit der Geschichte von Jesus Christus?« – Die beiden Mädchen sperrten den Mund auf und zwei Paar Augen starrten Bettina missbilligend an. Die Ältere von den beiden zischte warnend: »Betty! Mama sagt das nur, wenn sie sehr wütend ist!«

Anfangs hielt sich meine Mutter von der kleinen Veranda des Gutshofes fern. Und das hatte einen Grund: Jedes Mal, wenn sie in ihre Nähe kam, wurde sie von einer heiseren, rauen Stimme begrüßt: »Go to buggery! Go to buggery!«* – Wochenlang dachte sie, es müsse sich dabei um ein altes, streitsüchtiges Mitglied der Familie handeln, und fand sich damit ab. Irgendwann siegte jedoch die Neugier. Sie hatte sich inzwischen eingelebt auf der Farm und musste nicht mehr um ihren Job fürchten, also beschloss sie, diesem seltsamen Wesen auf die Spur zu kommen. Jedoch egal, wie lautlos sie um die Ecke der Veranda schlich, sie wurde entdeckt und sofort mit einem boshaften »Go to buggery!« begrüßt.

Schließlich wurde ihr ungewöhnliches Verhalten von der Frau des Farmers bemerkt. Sie beschloss, meiner Mutter heimlich zu folgen. In einer stockdunklen Nacht stießen die beiden Frauen so bei einer von Bettinas Erkundungstouren zusammen. Erschrocken schrien beide laut auf. Sie weckten dabei den alten weißen Kakadu, der augenblicklich sein »Go to buggery! Go to buggery!« zurückschrie.

Dawn und ich liebten diese Geschichte. Sie inspirierte uns zu einem Spiel: In finstersten Nächten krochen wir draußen im Dunkeln herum und suchten einander. Dann sprangen wir mit einem Satz in die Höhe und schrien aus Leibeskräften: »Go to buggery!« Irgendwann verboten uns unsere Eltern das Spiel – nicht wegen des ziemlich derben Ausdrucks, sondern weil ich jedes Mal danach mit meinen Nerven am Ende war. Meine Lippen bebten und ich war in Tränen aufgelöst. Stundenlang konnte ich danach nicht einschlafen und Angst vor der Dunkelheit wurde zu meinem ständigen Begleiter für die nächsten zwanzig Jahre.

Eine Zeit lang hatte Bettina auch auf einer Farm in der Nähe von Hillston, tief im Westen von New South Wales, gearbeitet. Joe McDuff, ein Junggeselle in reiferem Alter, war der Manager der benachbarten Rinder- und Schaffarm. Er bewunderte die Reitkunst meiner Mutter, eine der wenigen nützlichen Fertigkeiten, die sie aus ihrem exotischen Vorkriegsleben mitgebracht hatte. Er hatte sie schon länger bei ihrem Überlebenskampf beobachtet und wollte ihr helfen. Er brachte ihr bei, wie man Fallen auslegt und Kaninchen fängt, fünfzig Fallen schenkte er ihr sogar. Sie stellten sich als die Basis einer geradezu überlebenswichtigen Nahrungs- und Einnahmequelle für meine Mutter heraus, denn sie bezog bald ein regelmäßiges Einkommen aus den Kaninchenfellen. Kriegsbedingte Restriktionen hatten zur Folge, dass die massiven Eisenfallen nur mehr schwer zu bekommen waren. Das Geschenk meines Vaters, der ihr fünfzig von diesen unersetzlichen Fallen anvertraut hatte, garantierte meiner Mutter Unabhängigkeit. Zudem waren sie ein Zeichen seiner Zuneigung. Sie waren ein sehr liebevolles Geschenk.

Irgendwann verließ Bettina dann die Farm und kampierte allein in der Wildnis. Regelmäßig hielt mein Vater nach ihr Ausschau, prüfte den Himmel nach Rauch von ihrer Feuerstelle und die Wasserlöcher nach Spuren von ihr. Als er an einem eiskalten Wintertag weder die Rauchsäule ihrer Feuerstelle noch ihre Spuren an den Wasserstellen im Umkreis entdeckte, machte er sich auf die Suche nach ihr. Er fand sie halb erfroren und hilflos in der eisigen Kälte. Eine giftige Spinne hatte sie gebissen. Meine Mutter lag im Koma. Mein Vater brachte sie in seine Hütte, gab ihr zu essen und wärmte sie.

Da er Australier mit britischem Namen war, schlug er ihr vor, sie zu heiraten. So wäre sie geschützt. Er war sehr beliebt in der Gegend und es gab Nachbarn, denen er vertrauen konnte. Die Umstände hätten für ihn gesprochen, aber Bettina war nicht so leicht zu erobern. Sie nahm sich Zeit für ihre Entscheidung, Joe zu heiraten.

Von Zeit zu Zeit schlachtete Joe ein Tier, um frisches Fleisch zu haben. Er brachte dann jedes Mal frühmorgens eine Portion davon – zusammen mit frischem Gemüse – zu einer älteren Witwe, die allein und in großer Entfernung zu all ihren Nachbarn lebte. Manchmal begleitete ihn Bettina in seinem flotten Sulky, den seine Lieblingsstute Jinny zog. Auf diesen Ausflügen bei Sonnenaufgang zeigte sich ihr der Busch in seiner ganzen Schönheit.

Am späten Vormittag kamen sie bei der Witwe an und aßen einen Happen. Am Nachmittag nahm Joe seine Axt und hackte Brennholz für die alte Frau. Wenn es notwendig war, erledigte er auch dringende Reparaturen im Haus und im Garten.

In der Kühle des Abends fuhren sie dann langsam nach Hause zurück und freuten sich über die Sterne.

Bei einem dieser Besuche wurde ihnen der Rest von einem kalten Braten serviert. Er war voller Maden. Bettina ekelte sich davor und vermied es, davon zu essen. Sobald sie außer Hörweite waren, wandte sie sich an Joe und fragte ihn: »Hast du nicht gesehen, dass das Fleisch voller Maden war? Furchtbar! Ich habe dich davon essen gesehen und konnte es dir nicht sagen.«

»Ich habe noch nie gehört, dass eine Made einem Menschen großen Schaden zufügt«, gab Joe zur Antwort.

»Aber Joe! Das Fleisch war verdorben!«, protestierte Bettina.

»Betty, sie hat das Letzte geteilt, das sie hatte. Das ist alles, was ein Mensch tun kann. Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen – wegen einer Made. Sie macht wundervolles eingelegtes Gemüse. Es hat großartig geschmeckt und das habe ich ihr gesagt.«

Bettina dachte über seine Antwort nach, und während sie unter den Sternen weiterfuhren, beschloss sie, seine Frau zu werden.

Joe McDuff war der älteste Sohn einer großen Familie, die seinerzeit durch den frühen Tod des Vaters in eine schwierige Lage geraten war. Er hatte die Schule früh verlassen müssen, um seine jüngeren Geschwister zu unterstützen, und er war stolz darauf, dass nun einer seiner Brüder Richter am Obersten Gerichtshof war. Niemand verstand so recht, weshalb er trotz seines angenehmen, umgänglichen Wesens und seiner freundlichen Art nie geheiratet hatte. Spaßhalber erklärte er, er hätte immer so viele Freundinnen gehabt und sich nie für eine entscheiden können.

Sah man von dieser humorvollen Rechtfertigung ab, war seine Entscheidung, allein zu leben, mit Sicherheit auch in seiner engen Bindung zu seinen Geschwistern und in seinem großen Verantwortungsgefühl ihnen gegenüber begründet. McDuff war ein schottischer Name, nachhaltiger beeinflusst hatte ihn jedoch die irische Familie seiner Mutter. Mein Vater sang die traditionellen irischen Balladen, seine Redeweise hatte den fröhlichen irischen Schwung und Rhythmus und er sprach so vertraut und selbstverständlich über den Blarney Stone und die Great Famine (die große irische Hungersnot von 1845–1852), als ob sie Teil seines Lebens wären. In Wahrheit war sogar schon seine Mutter in Australien geboren worden.

Bettina und Joe heirateten im September 1941, eine Woche nach Mutters zweiunddreißigstem Geburtstag. Wie alt mein Vater war, wusste sie damals nicht. Aufgrund einer irreführenden Angabe in der Heiratsurkunde hielt sie ihn für fünfundfünfzig. In Wahrheit war Joe damals sechzig Jahre alt.

Natürlich war Joe McDuff nicht der erste Mann, der sich für meine Mutter interessiert hatte. Der Name Anton Chlumecky etwa war mir vertraut, lange bevor ich sprechen lernte. Bettina hatte mir von ihren Segelreisen in der Adria mit der wohlhabenden Familie Chlumecky erzählt. In den Jahren 1937 und 1938 hatte es wohl zwischen Anton und Bettina so etwas wie ein romantisches Übereinkommen gegeben. Sie hatten geplant zu heiraten, sobald sich die politischen Verhältnisse in Europa beruhigt hätten und Anton sein Studium beendet hätte.

Inzwischen hatte Bettina ein völlig neues Leben in Australien begonnen und Anton hatte angefangen, als Mitglied des britischen Geheimdienstes für die Alliierten zu arbeiten. Er war in einem einsamen Dorf im Norden von England stationiert, wo er an Dechiffrierungsgeräten arbeitete. Zur Tarnung arbeitete er als Uhrmacher in dem Dorf. Nach dem Krieg wanderte er nach Kanada aus.

Anton und meine Mutter blieben ihr ganzes Leben lang Freunde, und als ich damit begann, die Vergangenheit meiner Mutter zu erforschen, schickte er mir den Brief, den meine Mutter ihm geschrieben hatte, nachdem sie meinen Vater geheiratet hatte.

28. März 1942

Lieber Anton,

Heute habe ich Deinen Brief erhalten, und mir ist danach, Dir sofort zu schreiben, obwohl die nächste Post nicht vor Dienstag abgeht.

Nun, Du willst wissen, welche Art von Mann ich geheiratet habe, und das ist nur recht und billig, Du solltest es wissen. Er ist halb Schotte und halb Ire, ein Meter neunzig groß, sehr gut gebaut und extrem stark. Er kann den ganzen Tag mit der Axt arbeiten oder der Spitzhacke oder der Schaufel oder jede andere Art von Arbeit verrichten. Er ist genauso verrückt nach Pferden wie ich und wir haben ein wunderschönes Paar Traber. Sie bringen uns in vierzig Minuten in die Stadt, vierzehn Meilen von hier – fast so gut wie ein Auto.

Wie alles gekommen ist? Ich habe meinen Job in Queensland aufgegeben, weil ich die schwere Arbeit dort nicht länger aushalten konnte, und bin nach Sydney gefahren, um die Royal Show zu besuchen. Meinen Lebensunterhalt dort habe ich damit verdient, dass ich tagsüber waschen und putzen gegangen bin. Es war genug zum Leben und um ein paar Dinge zu kaufen, die ich dringend gebraucht habe.

Meine Schwester Marianne hat mir eine winzige Wohnung verschafft, mit einem kleinen Vorraum, Badezimmer und Schlafzimmer, die ich mit Obstkisten eingerichtet habe. Dort bin ich eingezogen und war ganz zufrieden. Ich habe sogar wieder Geigenstunden genommen und das war das Einzige, was mich wirklich gefreut hat, solange ich dort geblieben bin.

Natürlich habe ich meinen letzten Penny für die Show ausgegeben und musste am Tag, als die Show vorüber war, den ersten Job annehmen, den ich finden konnte. Ich hatte in Farmer-Zeitungen inseriert und viele Antworten erhalten. Unter ihnen war ein Telegramm: »Sofortige Anstellung, £2 plus Verpflegung. Erwarte Sie im nächsten Zug. Dringend.« – Also war ich im nächsten Zug.

Schon in der ersten Woche, als ich dort war, habe ich Joe kennengelernt. Ich mochte ihn, und er schien mich auch zu mögen – obwohl er dafür bekannt war, dass er nie irgendeine Notiz von Frauen nahm und allein im Busch lebte. Er kam häufig bei den Andersons vorbei, erschien in seiner besten Aufmachung bei der Pferdekoppel, wo ich arbeitete, fuhr die von Pferden gezogene Sämaschine und lud mich für die Sonntage ein, um mit ihm in den Hügeln des Outback zu jagen.

Im Allgemeinen hatten wir Glück, oft fingen wir nicht nur ein Känguru, sondern auch einen Fuchs oder einen Emu und hatten viel Spaß zusammen. Es war eine schöne Zeit. Als die Kaninchenfelle anfingen, im Preis zu steigen, und das ständige Heben von drei Scheffel schweren Weizensäcken mir nicht allzu sehr zusagte, begann ich davon zu träumen, allein im Busch zu leben. Ich fragte Joe, was er davon hielte, und er ermutigte mich zu dieser Idee und versprach, mir Pferd, Geschirr und Wagen zu leihen und ein paar Fallen, die er besaß.

Nun, ich habe Dir noch nicht erzählt, dass Joe der Manager einer Rinderstation mit 20 000 Hektar Land ist, in den Hügeln hinter der Farm der Andersons, und er lebt in einer richtigen Blockhütte. Als ich das erste Mal hierher kam, gab es nur Türen aus Sackleinen, keine Fenster, ein paar Tierfelle auf einem alten Bett, ein offenes Feuer, um darauf zu kochen, und ein paar Kisten, auf denen man sitzen konnte.

Ein paar Marmeladedosen mit Henkeln dienten als Töpfe, und es gab ein Waschbecken mit einem großen Loch auf der Seite, das man in einer bestimmten Position halten musste, damit das Wasser nicht herausfloss. Fünf Hunde lebten mit Joe in dieser Blockhütte, zusammen mit dem Pferdegeschirr und dem Zaumzeug, den Tierfellen, die dort aufbewahrt wurden, neben Gift und Fallen und Säcken und altem Gewand.

Trotz alledem, das Blockhaus hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe es nicht als das gesehen, was es tatsächlich war, sondern als das, was es sein könnte.

Eines Tages lud Joe mich ein, mit ihm in die Stadt zu fahren und ins Kino zu gehen. Es war der 13. Juni, noch dazu Freitag, und eine stockdunkle, eiskalte Nacht. Als wir in die Stadt kamen, überquerten eine Frau und ein Kind vor uns die Straße. Das Kind fragte: »Liebst du mich, Mami?« – »Ja, geh weiter«, drängte die Mutter. »Dann wirst du mir Lollies kaufen«, sagte das Kind. Joe, der noch nie ein Wort zu dem Thema verloren hatte, fragte mich plötzlich: »Wirst du mir Lollies kaufen?«

Wir lachten, und das war alles.

Am nächsten Morgen hatte ich Krach mit Anderson und verließ ihn. Joe war gerade mit dem Pferdewagen gekommen. Ich sagte: »Ich komme heute mit zum Fallenstellen.« – Er meinte: »In Ordnung, und ich komme heute Abend her, um deine Sachen zu holen.« – Ich kampierte in meinem Anhänger, mit einem Schaffell, auf das ich mich legte, und ein paar Kängurufellen, um mich zuzudecken.

Nach und nach räumte ich das Haus auf und während Joe mir beibrachte, wie man Fallen stellt, habe ich begonnen, ein bisschen zu kochen, obwohl er mir erst zeigen musste, wie man auf einem offenen Feuer kocht. Als er gesehen hat, wie ich versuchte, das Blockhaus sauber zu machen und es anständig aussehen zu lassen, hielt er eines Tages zu Hause an, um mir zu helfen, und wir haben einen ganzen Tag lang gebraucht, nur um wieder Tageslicht im Haus zu haben. Joe baute ein paar Regale und andere Dinge.

Wir fanden ein paar kleine Tische auf dem Sperrmüll und einige gute Dosen, und haben alles mit ein bisschen Farbe neu angestrichen. Und von dem Tag an haben wir die langen Winterabende damit verbracht, das Haus herzurichten. Wir haben die Wände von innen mit Säcken ausgekleidet und Zeitungspapier darüber geklebt, um den Wind abzuhalten. Ich habe alte Büchsen bemalt und Joe hat eine richtige Feuerstelle aus Lehm gebaut. Ich habe Joe bei jeder Arbeit geholfen, die er zu tun hatte, wir haben zusammen Gärten angelegt, Weiden eingezäunt, Herden zusammengetrieben, Zäune errichtet und sogar Fallen gestellt.

Da wir weder Bücher noch Radio und auch keine Laterne besaßen, erzählte abends immer einer von uns dem anderen eine Geschichte. Eines Abends, als Joe an der Reihe war, erzählte er mir die Geschichte, wie sein Großvater, ein Bierbrauer, Schottland verlassen, geheiratet und einen Sohn bekommen hatte, der Joe getauft wurde; der hatte ebenfalls geheiratet und einen Sohn namens Joe bekommen, der auch geheiratet hatte. – »Und wer war sie?«, fragte ich. »Ein Mädchen vom Land«, gab er zur Antwort. »Und ich denke, wir fahren nächsten Samstag nach Weethalle und sprechen mit dem Priester darüber.«

Bis zu diesem Moment war ich vollkommen glücklich gewesen. Jetzt fühlte ich mich, als würde plötzlich eine Schlinge um meinen Hals gelegt und zusammengezogen. Die nächste Woche verging, als ob nichts passiert wäre, aber Freitag schmierte Joe den Wagen, striegelte das Pferd, legte ihm sorgfältig das Zaumzeug an, und am Samstag bei Tagesanbruch rief er, ich möge mich fertigmachen, damit wir so bald wie möglich abfahren könnten.

Wir reisten vierzig Meilen nach Weethalle, über die Hügel auf einem steinigen Weg durch den Busch und begegneten Scharen von Kängurus – der Priester war an diesem Tag nicht da –, und auf dem Rückweg sagte ich Joe, dass ich nach Sydney zurückkehren und meine Schwester besuchen wollte.

Er erhob keinen Einwand, aber er hat ja nie viel gesprochen. Er sagte nur: »Wenn du nur noch eine Weile geblieben wärst, dann hätte ich dir ein hübsches Pferd gekauft, und wir hätten zusammen zu allen Shows gehen können, und dann wäre die Ernte gekommen und die Zeit der Schafschur, und du würdest so viele Jobs bekommen, wie du nur willst, und du wärst nicht so weit weg.«

»Gut«, meinte ich, »vielleicht komme ich zurück und dann werden wir sehen.« Und ich fuhr mit dem nächsten Zug.

Ich kam nach Sydney, und obwohl meine Schwester alles tat, damit wir eine wundervolle Zeit hatten, fühlte ich mich fehl am Platz. Ich fühlte mich so fremd unter ihnen und bekam solches Heimweh nach Joe und dem Busch, dass ich es nicht länger aushalten konnte. Ich erzählte es Marianne und sie meinte, ich sollte zurückfahren, aber noch ein paar Wochen warten, um ihn wirklich gründlich kennenzulernen, und es nicht übereilen. Da ich noch ein bisschen von meinem Lohn übrig hatte, besorgte ich zwei Matratzen, Wolldecken, ein paar Leintücher, Handtücher, Teller und Töpfe, kaufte vier Dutzend Fallen, zusätzlich zu denen, die Joe mir bereits gegeben hatte, einen Läufer und eine Laterne und fuhr nach Hause. Joe war an dem Tag nicht in der Stadt. Er hatte dort, seit ich weg war, auf jeden Zug gewartet, sagte einer von seinen Freunden.

Am Abend fand ich eine Mitfahrgelegenheit bis hinaus zu den Andersons, und von dort wanderte ich quer über die Koppeln nach Hause. Es war das erste Mal, seit mein Vater gestorben war, dass das Leben sich wieder gut anfühlte. Alles war schön und besser als vorher. Wir waren beide erleichtert und in dem Moment wussten wir, dass wir uns nie mehr trennen würden.

Ich hätte nie gedacht, dass das Leben so schön sein kann, und bin furchtbar glücklich. Unsere Blockhütte ist ein ansehnliches, kleines Haus geworden. Es ist immer noch einfach und rau, aber es ist unser Zuhause. Jedes Stück hat eine Geschichte. Ich habe 100 Hühner, drei Kühe, zwei wunderbare Pferde, ein Sulky, elf Schafe, die ich aufgezogen habe, und einen sehr guten Hund, der mir zugelaufen ist.

Ich bin immer außer Haus arbeiten gegangen, habe beim Fallenstellen geholfen und jeden Penny gespart und jetzt haben wir einen Kupferkessel und ein paar Waschzuber und einen richtigen Tisch und zwei Betten und eine Menge Dinge, die das Leben ein bisschen leichter machen. Wir müssen das Wasser mit dem Pferdewagen drei Meilen bis zu unserer Hütte bringen und mit Asche filtern, damit wir es zum Waschen und Trinken verwenden können. Zum Glück gibt es hier viel Holz.

Wir haben vor Kurzem angefangen, Holzkohle zu brennen, um eine zusätzliche kleine Einnahmequelle zu haben – eine Art »Gehaltsscheck«. Joe arbeitet mit der Spitzhacke und der Brechstange und ich stehe an der Schaufel. Wenn Du diesen Brief erhältst, wird mein Baby schon auf der Welt sein und wir werden dann etwas mehr Geld brauchen.

Nun, ich denke wirklich, Du solltest heiraten, Anton. Sei nicht anspruchsvoll, wenn Du Dir eine Frau suchst, und schau auf nichts anderes als auf ihr Herz und auf ihre Gesundheit. Auf ihr Herz in Deinem eigenen Interesse, auf ihre Gesundheit im Interesse Deiner Kinder.

Anton, ich glaube, aller Ehrgeiz ist falsch. Ich denke, wir leben, um glücklich zu sein, und die Welt, die Gott für uns geschaffen hat, zu genießen und froh und dankbar in ihr zu leben.

Joe zum Beispiel schreibt nicht oft, er ist nie viel zur Schule gegangen, er hat immer gearbeitet, seit er acht Jahre alt war, er hat sich durchgeschlagen und jeden Penny seiner Mutter gegeben, um ihr zu helfen, die kleinen Geschwister großzuziehen. Es gibt tausend Dinge, die nur er kann, die er besser versteht und fertig bringt als jeder andere. Sein Kopf und sein Herz sind unverdorben, er genießt alles, was schön ist, er liebt gute Bilder und kann vor Freude in die Luft springen, wenn er einen prachtvollen Himmel oder einen schönen Sonnenuntergang sieht. Er liebt die Sterne und die Bäume und ist überhaupt nicht anspruchsvoll oder ehrgeizig.

Vor einiger Zeit habe ich eine Füchsin gefangen, die Junge hatte, und Joe hat sich darüber sehr aufgeregt. »Die armen Kleinen«, sagte er den ganzen Tag. Am nächsten Morgen habe ich ihn gesehen, wie er zu ihrem Bau geritten ist, ungefähr eine Meile von hier, mit einer Dose in der Hand, und von diesem Tag an hat er sie jeden Tag gefüttert. – Das ist Joe.

Ich wünsche mir sehr, dass Du einmal hierher kommen kannst, falls wir hoffentlich imstande sein werden, dieses Land der Freiheit zu verteidigen, denn ich glaube nicht, dass es irgendwo auf der Welt mehr Glück geben kann als hier im Busch, in den endlosen Weiten des Outback, wo man sich selbst finden kann.

Nun, es ist spät geworden, furchtbar spät. Ich wünsche Dir alles Glück dieser Welt, lieber Anton, und schicke Dir viel Liebe.

Bettina

Ich wurde Anfang Mai geboren, als der trockene, kalte Wind hart über die steinige Prärie brauste. In der Blockhütte meiner Eltern, in die meine Mutter mich brachte, nachdem sie die Geburtsstation verlassen hatte, war der Wassertank seit Langem leer und das Gras längst aufgebraucht. Ende Juni waren die Pferde zu schwach, um jeden Tag von der Hütte bis zu den Herden zu gelangen, die ständig nach Futter suchten.

Da es immer weniger Wasserlöcher und kaum mehr Futterstellen gab, bedurften die Tiere einer permanenten Betreuung, um zu überleben. Hinzu kam, dass die Zugänge zu den Wasserstellen trügerisch sein konnten. Das schwindende Wasser hatte oft tiefen Schlamm hinterlassen, in dem die schwächeren Tiere stecken blieben. Die schwächsten mussten erschossen werden, bevor das Wasser durch sie verunreinigt wurde. So sparte man auch Futter für die stärkeren. Joe war vor allem damit beschäftigt, Plätz mit besserem Futter ausfindig zu machen. Er trieb die Herden durch die staubige Ebene in Gebiete, wo es noch Gras gab. Die Tiere taumelten über die öden Landstriche und verließen sich auf ihn. Da und dort schnitt er Zweige für sie ab, um sie zu füttern. Es war eine harte, verzweifelte Arbeit. Ihr Erfolg hing von der maximalen Ausnutzung minimal vorhandener Ressourcen ab. Jeder Wassertropfen, jedes Gramm Futter zählte. Die Qualität der Herde nach fünf Jahren Zucht würde von Joes Beurteilung abhängen und nicht zuletzt von seiner Fähigkeit, die fruchtbarsten Tiere zu retten.

Mein Vater beschloss, die Herden weiter weg zu bringen als üblich. Bevor er die Hütte verließ, hackte er Holz und karrte Wasser herbei, das er aus der letzten, tiefen Stelle am Fluss holte, die drei Meilen von uns entfernt war. Als die Zeit des Abschiednehmens kam, spazierten meine Eltern zum Fluss. Mein Vater blinzelte in den wolkenlosen Himmel und sagte: »Ich bete zu Gott für ein bisschen Regen, für ein paar Tropfen im Tank … Aber wenn es nicht regnet, Betty, dann musst du dieses Wasser nehmen. Es wird dich am Leben halten, bis ich zurückkomme.«

Ich kann mir nur vorstellen, woran meine Mutter dachte, als er fortritt – und in den Tagen danach. Ich kann mir nur vage ausmalen, wie sie sich fühlte, als sie das kostbare, klare Flusswasser in der langen Reihe von Kerosin-Blechkübeln betrachtete, die mein Vater angefüllt hatte. Tasse für Tasse verringerte sich ihr Vorrat von Tag zu Tag, bis sie schließlich selbst mit ihren leeren Kübeln zum nächsten Wasserloch gehen musste.

Sie betrachtete den Schlamm, der an ihren Füßen kleben blieb und den Zugang zu dem Wasserloch erschwerte, und die schmutzige Brühe darin. Dann nahm sie die leeren Kübel und ging wieder zurück nach Hause. Es würde zwei Stunden dauern, um zum Fluss zu gelangen. Ohne Feuer hätte sie mich nicht allein in der kalten Hütte lassen können, es wäre jedoch auch zu gefährlich gewesen, ein Feuer anzuzünden und mich damit allein zu lassen. So band sie mich vorsichtig auf den Rücken und nahm nur einen Kübel mit. Mit Wasser gefüllt, würde er ohnehin schwer genug, wenn nicht gar zu schwer für sie sein. Immerhin betrug der Fußmarsch von der Hütte zum Fluss etwa drei Meilen.

Beim ersten Mal gelang es meiner Mutter immerhin, einen halb gefüllten Kübel den halben Weg zurück zur Hütte zu schleppen. Dann ließ sie ihn stehen und wankte erschöpft mit mir nach Hause. Am nächsten Tag ging sie zurück und holte ihn. Auf diese Weise schaffte sie es, jeden zweiten Tag 15 Liter Wasser nach Hause zu bringen.

Manchmal entdeckte sie dabei Abdrücke von nackten Füßen im Staub, gelegentlich meinte sie auch, flüchtige Schatten abseits vom Weg zu sehen. Meine Mutter wusste, dass Aborigines in der Nähe lebten, sie hatte aber keine Ahnung, wie sie mit ihnen hätte in Kontakt treten können. Sie kamen nur dann zu der Hütte, wenn Joe, »der Boss«, zu Hause war. Ihre Zurückhaltung war eine Reminiszenz an die Periode der Angst im früheren Australien, die zwischen den isoliert lebenden weißen Siedlern und den »wilden Schwarzen« bestanden hatte.

Eines Tages waren ihre Kübel verschwunden, noch dazu die besten, deren Griffe so beschaffen waren, dass sie ihr beim Tragen nicht in die Hände schnitten. Fluchend und weinend kuschelte sie sich neben mich ins Bett, um mich zu wärmen.

Am nächsten Morgen erwachte sie von einem schwachen Geräusch oder vielmehr von dem sicheren Gefühl, dass irgendjemand ganz in der Nähe war, jemand, der atmete, sich leise bewegte …

Vorsichtig spähte sie durch einen Türspalt hindurch: Hier standen sie, ihre Lieblingskübel, in Reih und Glied und gefüllt mit frischem, klarem Wasser aus dem Fluss. Wie durch ein Wunder und auf mysteriöse Weise waren sie von da an Tag für Tag neu gefüllt, zwei weitere unendlich scheinende, trockene Monate lang.

Der September kam, der australische Winter war vorbei. Bettinas Geburtstag stand unmittelbar bevor. In ihrem früheren Leben hatte sie sich immer auf ihren Geburtstag gefreut. Sie teilte ihn noch dazu mit ihrem Vater, war selbst sein kostbarstes Geburtstagsgeschenk. Dieser glückliche Umstand war durchaus auch bezeichnend für ihr Verhältnis zueinander. Im Jahr 1942 war das nun anders. Ihr Geburtstag im September fiel nun in den Frühling, er stand für das Überleben nach einem australischen Winter voller Herausforderungen. Alte Überlieferungen aus dem Busch wussten davon zu berichten, dass Herden, die den Marsch durch den Winter bis Ende August überlebt hätten, nicht mehr sterben würden.

Schließlich kam auch Joe wieder nach Hause. Im Licht der untergehenden Sonne passierte er die Talsperre über den Fluss und hielt an, um sein Pferd noch einmal zu tränken. Da er wie die Aborigines Spuren lesen konnte, erfüllte sich sein Herz mit Angst: keine Spuren von meiner Mutter, keine Schleifspuren von Kübeln. Er wusste, dass das Wasser, das er für uns hinterlassen hatte, längst verbraucht sein musste – er wusste, dass wir beide tot sein mussten. Als er zum Haus kam, hatte er zu große Angst, um sofort ins Haus zu gehen. Ihm graute vor dem Bild, das er dort vorfinden würde, also ging er zur Rückseite der Hütte, holte Hacke und Schaufel und suchte nach einem Platz, wo er im Mondlicht ein Grab ausheben konnte.

Als er mit der Spitzhacke in der Stille der Dämmerung auf einen Stein stieß, erschien meine Mutter an seiner Seite. Sie war gekommen, um zu fragen, ob er nicht hereinkommen wollte – und weshalb er das riesige Loch ausheben würde. Mein Vater trat vom Rand des Grabes zurück und wischte sich mit dem Hemd das Gesicht ab. Er wischte den Schweiß, die Tränen und den Staub weg und sagte ein wenig ironisch: »Ich grabe dir natürlich ein Loch zu deinem Geburtstag, Betty.«

Auch nachdem einige heftige Gewitter ins Land gezogen waren und zumindest ein paar kostbare Tropfen Wasser in den Tank gespült hatten, weigerte sich meine Mutter, noch einmal allein zu bleiben. Die Siedler in der Nähe hätte sie nicht um Hilfe bitten können. Sie mochte zwar die Frau von Joes Chef, die immer freundlich zu ihr gewesen war, ihn selbst hielt sie jedoch für »einen Bastard«. Sie traute ihm nicht. Er würde sie wohl nicht verstecken und vor einer Verhaftung schützen, stellten die Behörden die entsprechenden Fragen. Meine Mutter urteilte sehr schnell und kategorisch über Menschen. Ihre Urteile mochten richtig oder falsch sein, davon abbringen ließ sie sich selten und einen Mittelweg kannte sie nicht.

Mein Vater war viel zu klug, um sich darüber auf eine Auseinandersetzung mit ihr einzulassen. Am Ende einer von Bettinas Tiraden sagte er meistens so etwas wie: »Du könntest recht haben!« Das konnte genauso gut bedeuten: »Du könntest dich irren!« Er hatte einen Weg gefunden, Dinge so zu formulieren, dass meine Mutter sie akzeptieren konnte. Auf diese Weise bestand zumindest eine geringe Chance, sie doch noch umzustimmen.