Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: StudienVerlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

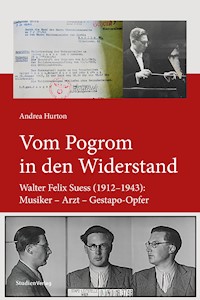

BILDNIS EINES UNPOLITISCHEN MENSCHEN: DIE AUSSERGEWÖHNLICHE BIOGRAFIE EINES JÜDISCHEN NS-OPFERS. Die Geschichte des Walter Felix Suess handelt von einem künstlerisch begabten jungen Menschen, dessen Leben nach dem "Anschluss" 1938 sukzessive vernichtet wurde. Sein Ausschluss aus der Reichskulturkammer als "jüdischer Mischling I. Grades" zerstörte Suess' Lebenstraum als Dirigent. Während der "Novemberpogrome" 1938 verwüsteten Nationalsozialisten seine Zahnarztpraxis in Bad Gastein. In Wien schloss er sich 1939 als bis dahin vollkommen unpolitischer Mensch einer kommunistischen Widerstandsorganisation an. Ein V-Mann der Gestapo infiltrierte die Gruppe und löste im April 1941 eine Verhaftungswelle aus, der auch Walter Suess zum Opfer fiel: am 28.1.1943 starb er unter dem Fallbeil. Die vorliegende Biografie basiert auf außergewöhnlichen Quellenfunden, die es ermöglichen, neben dem Schicksal von Walter Suess vor allem die Tätigkeit der Gestapo-Spitzel in ungewöhnlicher Detailschärfe zu dokumentieren. Mit zahlreichen Abbildungen und einem umfangreichen Dokumentenanhang.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 132

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andrea Hurton

Vom Pogrom in den Widerstand

Walter Felix Suess (1912–1943):

Einleitung: Archivfunde als biographische Quellen

Die erste Begegnung mit der Person Walter Suess fand im früheren Zwischenarchiv des Bundesarchivs in Dahlwitz-Hoppegarten bei Berlin statt. Bis 1990 unterstanden diese Aktenbestände dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und wurden landläufig auch als „Berlin Document Center des Ostens“ bezeichnet. Die riesigen Bestände dieses „NS-Archivs“ des Ministeriums für Staatssicherheit lagerten von 1992 bis 2013 in einem ehemals von der Stasi genutzten Gebäudekomplex in Dahlwitz-Hoppegarten, der bis heute nahezu unverändert geblieben ist. Bis zum Ende der DDR war dieses Areal besonders stark abgeschirmt, da die Hauptabteilung III (Chiffrieren und Dechiffrieren) des MfS dort untergebracht war. Nach der Wende wurde lediglich der die Mauern umgebende Stacheldraht ausgetauscht.

Überraschenderweise fanden sich dort auch Tausende Akten der Gestapoleitstelle Wien, des Volksgerichtshofs und anderer NS-Justizbehörden zu österreichischen Widerstandskämpfern und -kämpferinnen. Diese Dokumente gelangten 1945 als „Beutegut“ nach Moskau und wurden ausweislich der Tausende Seiten umfassenden handgeschriebenen (!) Findbücher etwa ab 1955 in die DDR transferiert, wo sie bis 1990 völlig unbeachtet blieben.

Quantitativ und substanziell übertreffen etliche dieser Gestapo-Akten bei weitem alle vergleichbaren Dokumentensammlungen, die in österreichischen Archiven vorhanden sind. In einigen personenbezogenen Fällen sind sogar die der Verhaftung zeitlich vorgeschalteten Maßnahmen erkennbar, z. B. handschriftliche Denunziationen, die an die Gestapo gelangten. Den Kern eines vollständigen Gestapo-Akts bildet die sogenannte „Vorführungsnote“ (mit Fotos), die das erste Verhörprotokoll nach der Festnahme dokumentiert. Bereits in diesen „Vorführungsnoten“ sind zahlreiche biographische Details über den bzw. die Festgenommenen enthalten, während der unmittelbare Anlass der Festnahme nur kurz am Rande vermerkt ist. Je nach politischer Bedeutung und Aussagebereitschaft variieren die Zahl und der Umfang der Vernehmungsprotokolle sehr stark. Welch ein psychischer Druck auf manchen Beschuldigten lastete, lässt sich mitunter sogar aus den verschleiernden und beschönigenden Anfangspassagen mancher Vernehmungsprotokolle entnehmen, wenn es, wie in vielen Fällen, am Anfang etwa heißt: „Nach eindringlicher Ermahnung bin ich jetzt bereit, meine früheren Aussagen zu ergänzen (bzw. zu korrigieren) und ein umfassendes Geständnis abzulegen.“

Jedes Blatt dieser Vernehmungsprotokolle wurde von den Festgenommenen handschriftlich unterzeichnet, wobei in vielen Fällen erwiesen ist, dass sie diese nicht einmal lesen durften. Nach dem Ende der Vernehmungen erfolgte im Regelfall zu jeder Person ein „Abschlussbericht“, der die Basis für die Anklageschrift bildete.

Bei verhafteten Widerstandskämpfern, denen die Gestapo offensichtlich eine besonders wichtige Bedeutung beimaß, finden sich neben den protokollierten Einzelverhören auch, wie etwa bei Walter Suess, zusammenfassende autobiographische Darstellungen, zu denen die Gestapo ihre Opfer nötigte.

Die in einem erbsengrünen Farbton gestrichenen Wände, der Geruch nach Desinfektionsmitteln, der auch viele Jahre nach dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik in den Räumen spürbar war, die antiquarisch anmutenden Tastentelefone – das Zwischenarchiv Dahlwitz-Hoppegarten atmete den Geist der untergegangenen DDR.

Ehemaliges Zwischenarchiv Dahlwitz-Hoppegarten. Bis 1990 war hier die Abteilung III (Chiffrieren und Dechiffrieren) des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR untergebracht.

Die Akten des für meine Arbeit besonders wichtigen Bestandes ZB II waren in einem handschriftlich verfassten Registrierbuch aus dem Jahr 1955 fein säuberlich verzeichnet. Der Text auf dem Deckblatt lautete: „Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium des Innern, Staatssekretariat für Staatssicherheit, Verwaltung / Abteilung XII Zentral-Archiv“. Die Berichte zu den Gestapo-Ermittlungen waren nach den in den jeweiligen Akten enthaltenen Namen der Beschuldigten geordnet, allerdings weder alphabetisch noch chronologisch, so dass sich die Suche nach bestimmten justiziellen Verfahrenskomplexen recht aufwendig gestaltete.

Die Akten des Volksgerichtshofs enthalten Anklageschriften (meistens in mehrfacher Ausfertigung)1 und Urteile, Eingaben der Angeklagten, Korrespondenz von Justizbehörden, die Handakten des Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof, das Protokoll der Hauptverhandlung, die Gnadengesuche der Angeklagten bzw. der Angehörigen sowie die Vollstreckungsbände.

Anders als Anklageschrift und Urteile, deren Fokus auf den für die justizielle Verfolgung relevanten Aspekten liegt, enthalten die Gestapo-Vernehmungsprotokolle durch ihren Detailreichtum oft Informationen, die differenzierte Einsichten in die organisatorischen Binnenstrukturen der Widerstandsgruppen und die persönlichen Beziehungen der involvierten Personen erlauben.

In den Gestapo-Akten finden sich gelegentlich auch persönliche Gegenstände der Verhafteten. Manche dieser Akten, die Jahrzehnte lang niemand mehr in der Hand gehabt hatte, spiegeln in bedrückender Weise die Lebenssituation der Beschuldigten zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung. Im Volksgerichtshofs-Akt des Widerstandskämpfers Bruno Dubber ist etwa neben einem „Überwachungsbericht“ und der „Vorführungsnote“ der Pass einer österreichischen Widerstandskämpferin (Regine Kästenbauer) enthalten; moosgrün glänzend und kaum gebraucht, sah er aus wie neu.

In einem sehr umfangreichen Akt des Volksgerichtshofs (Ermittlungssache gegen 14 namentlich angeführte Personen) nahm Dr. Walter Suess einen zentralen Stellenwert ein. In den unscheinbaren vergilbten Kuverts stößt man auch auf unerwartete Funde: persönliche Gegenstände, die die Gestapo dem Delinquenten bei der Verhaftung abgenommen hatte (Fotos, Einladungskarten zu Konzerten, Zeitungsausschnitte, die Einladung zur Promotion usw.). Dieser Akt des Volksgerichtshofs2 erwies sich als eine zentrale Quelle zur biographischen Erforschung des Lebens von Walter Felix Suess.

Walter Felix Suess: Ein ungewöhnlicher Weg in den Widerstand

Medizin und Musik – Ein Lebensentwurf zwischen Pflicht und Neigung

Walter Felix Suess wurde am 18. April 1912 als Sohn des Arztes Dr. Julius Suess und dessen Frau Anna geboren. Er war das zweite Kind seiner Eltern; die 1907 geborene Schwester Johanna („Hansi“) starb im Alter von vier Jahren.3 Sein Vater stammte aus einer jüdischen Familie, die Mutter war Nicht-Jüdin.

Walter Felix Suess als Kind, mit der Eisenbahn spielend.

Dr. med. Julius Suess betrieb in der Molkereistraße 7 (Wien II.) ein florierendes zahnärztliches und zahntechnisches Atelier.4 Anna Suess arbeitete in der Praxis ihres Mannes als Zahntechnikerin – damals ein eher ungewöhnlicher Beruf für eine Frau.

Walter im Alter von etwa zehn Jahren mit seinen Eltern Anna und Julius Suess im Garten vor dem Wohnhaus (Molkereistraße 7/Ecke Ausstellungsstraße 25) mit Blick auf das etwa 300 Meter entfernte Riesenrad.

Promotionsanzeige von Walter Suess, Dezember 1936.

Walter Felix Suess besuchte nach der Volksschule acht Klassen Realgymnasium.

Von 1931 bis 1932 studierte er an der Wiener Staatsakademie für Musik und ausübende Kunst. Gleichzeitig nahm er an der Universität Wien ein Medizinstudium auf und erlangte im Dezember 1936 seinen Doktoratsabschluss.

Nur ungefähr drei Wochen nach der Promotion starb der Vater, Julius Suess, am 15. Jänner 1937 im Alter von 66 Jahren.

Parallel zu seinem Studienabschluss als Mediziner legte Walter Suess an der Staatsakademie für Musik die Staatsprüfung zum Kapellmeister ab. Politisch ein „unbeschriebenes Blatt“, gehörte er zwischen 1934 und 1938 der „Vaterländischen Front“ an. Über seine politische Einstellung äußerte er sich in einer späteren Vernehmung: In seiner Jugendzeit sah er sich demnach „politisch links eingestellt d. h. sozialistischer Gesinnung“,5 doch schloss er sich keiner Partei an und war auch sonst nicht organisiert.

„Als dann der Nationalsozialismus die Macht übernahm, habe ich mich von der Politik bewusst immer mehr und mehr zurückgezogen und möchte sagen, dass ich auch innerlich unpolitisch war. Als Sozialist wäre ich der NSDAP beigetreten. Da ich jedoch Mischling I. Grades bin, wusste ich, dass ich von dieser Partei vielleicht sogar nur Schwierigkeiten zu erwarten hätte, da es mir vollkommen klar war, dass ich die NSDAP nicht unterstützen konnte. Gegenteilige Handlungen zu unternehmen und zu unterstützen, widerstrebte mir aber und auch meiner damaligen Einstellung. Ich habe auch für die Vaterländische Front (VF) wie überhaupt für das Schuschnigg-Regime keine Tätigkeit entfaltet, weil ich mir klar war, dass sich auch ein sozialistisches Österreich, besonders aber ein nicht reaktionäres Österreich, zwischen dem NS-Deutschland und dem faschistischen Italien halten könne.“6

Vor dem „Anschluss“ dirigierte Walter Suess Konzerte in Wien und Salzburg. Von diesen Aktivitäten zeugen Einladungskarten und Fotografien, die ihm bei seiner Verhaftung im April 1941 abgenommen wurden und die als rare biographische Quellen im umfangreichen Akt des Volksgerichtshofs erhalten geblieben sind.

Walter Suess beim Dirigieren, 1937.

Zeitungsausschnitt zur Ankündigung des Symphoniekonzerts im Ehrbar-Saal, Wien IV, mit Walter Suess als Dirigent, Februar 1937.

Ankündigung für ein Symphoniekonzert mit Walter Suess als Dirigent, 1937.

Einladung zu einem Auftritt von Walter Suess, Mai 1937.

Neben seiner praktischen Tätigkeit als Dirigent betätigte sich Walter Suess auch volksbildnerisch als Musiktheoretiker und versuchte, eine Brücke zwischen seinen beiden Berufen als Arzt und Kapellmeister zu schlagen.

In der Wiener Urania referierte er über die „Physiologie des Dirigierens“: Die anatomischen Grundlagen der auch physisch herausfordernden Tätigkeit des Dirigierens sollten in allgemein verständlicher Form erläutert werden.

Davon zeugt diese Einladungskarte:

In der Urania referierte Walter Suess über die „Physiologie des Dirigierens“.

Nach Abschluss des Medizinstudiums arbeitete Walter Suess an der Wiener Universitätsklinik. Dort lernte er Gertrude Jennewein, eine angehende Sängerin und Schauspielerin, kennen. Charlotte Kohn, Gertrude Jenneweins Tochter aus 2. Ehe, teilte der Verf. mit, Walter Suess sei wohl die „große Liebe“ ihrer Mutter gewesen.7 Sie habe ihn als sehr intelligenten und beeindruckenden Menschen beschrieben.

Am 20. März 1938 heirateten sie am Standesamt Donaustadt (damals Wien II.).

Gertrude Suess am Tag ihrer Hochzeit mit Walter Suess, 20. März 1938.

Walter und Gertrude Suess teilten ihre Affinität zu Budapest. Sie hielten sich gerne in der ungarischen Hauptstadt auf, und Walter Suess hatte zeitweilig dort auch eine Stellung als Kapellmeister in einer Musikgruppe.8 Das in den 1930er Jahren in Budapest sehr populäre Café Ostende schien es ihm besonders angetan zu haben, dort spielte auch eine Gypsy-Formation. Eine Postkarte dieser Gruppe findet sich jedenfalls im Archiv der Familie. Welche Rolle Walter Suess in dieser Kapelle spielte, ist nicht gesichert bzw. aus heutiger Sicht nicht mehr eruierbar. Gertrude Suess fühlte sich, so ihre Tochter aus 2. Ehe (Charlotte Kohn), in Budapest wohler als in Wien.

Café Ostende, Budapest.

Novemberpogrom in Bad Gastein: Der Anfang vom Ende

1937 und 1938 hielt sich Walter Suess mehrfach auch in Bad Gastein auf. Im August 1937 dirigierte er ein Symphoniekonzert des Bad Gasteiner Kurorchesters zugunsten des Forschungsinstituts Gastein. Auf dem Programm standen die „Akademische Festouverture“ von Brahms, Schuberts Symphonie Nr. 5 in B-Dur, das Klavierkonzert Nr. 1 von Mendelssohn sowie Smetanas „Moldau“.

Im August 1937 dirigierte Walter Suess das Bad Gasteiner Kurchorchester. Am Klavier begleitete ihn Olga Novakovic, die auch seine Frau unterrichtete.

Im Juni 1938 übernahm Walter Suess mit Bewilligung der Salzburger Ärztekammer das zahnärztliche Atelier des jüdischen Arztes Dr. Hans Fuchs im Schöpfhaus am Kirchenplatz in Bad Gastein.9 Dr. Fuchs verließ den Salzburger Kurort aufgrund der sich rapide verstärkenden antijüdischen Stimmung nach dem „Anschluss“. Sein Nachfolger nahm zur Übernahme der Ordination einen Kredit auf und richtete die Ordination neu ein. Über die Schwierigkeiten beim Aufbau seiner neuen Existenz in der Salzburger Provinz gab Walter Suess später zu Protokoll:

„Da ich Mischling bin, habe ich mir bei den politischen und fachlichen Stellen Aufklärung geholt, ob ich die Praxis dort eröffnen könne. Überall wurde mir dies für vollkommen ordnungsmässig und rechtlich einwandfrei erklärt. (…) Als ich in Bad Gastein meine Praxis eröffnete, hatte ich zunächst wenig Patienten, da die Ortsgruppe (Anm. der NSDAP) sich mir gegenüber feindselig verhielt. Trotzdem kamen aber nach und nach mehr Patienten, sodass ich Hoffnung haben konnte, mein Auskommen leicht zu verdienen.“10

Offizielle Maßnahmen der Tourismusbehörden in Bad Gastein gaben der antisemitischen Stimmung zusätzlich Nahrung. Der mondäne Kurort mit internationalem Publikum sollte nach dem „Anschluss“ zu einer „judenfreien“ Zone mutieren, ungeachtet der Bedeutung der jüdischen Gäste für die Tourismuswirtschaft. Ein Rundschreiben der Kurkommission Bad Gastein vom 15. Juni 1938 setzte die Hotel- und Gastronomiebetriebe des Kurorts davon in Kenntnis, dass Bad Gastein „nichtarischen“ Gästen nicht mehr offen stehe.11 Betriebe wie „Der Kaiserhof“ verzeichneten starke Buchungsrückgänge, da Bestellungen „nichtarischer“ Gäste zurückgewiesen werden mussten, „was natürlich speziell einen Entgang an sehr zahlungskräftigem Publikum (ich erwähne nur die Bestellung von Frau Friedlaender-Fuld und drei amerikanischen Freundinnen) zur Folge hat“12.

Den Beruf des Zahnarztes hatte Walter Suess vor allem auf Drängen seines Vaters ergriffen.13 Weitaus mehr zog es ihn jedoch zur Kunst und Musik. Der Familie erschien diese Existenzform zu unsicher, weshalb er sich – wohl oder übel – für die vermeintlich „sichere“ Arztlaufbahn entschied.

Die gravierendsten Ausschreitungen während der Novemberpogrome in Österreich fanden in Wien und Innsbruck statt. Weniger bekannt sind die Exzesse in den anderen Bundesländern, auch in Fremdenverkehrsorten wie etwa Bad Gastein. In der NS-Presse war über die Ereignisse im Land Salzburg zu lesen:

„Auch aus dem ganzen Gaugebiet wird heute berichtet, dass die Erregung unter der Bevölkerung überall zu Aktionen gegen Judengeschäfte führte. Ausführliche Meldungen liegen zur Stunde aus Hallein und Bad Gastein vor. In Bad Gastein wurden von den Aktionen unter anderen betroffen das Hotel ,Bristol‘, das der polnischen Jüdin Kokisch gehört, das Kurhaus ,Cäcilia‘, das sich in Besitz des aus Berlin stammenden Juden Burger befindet, das Kurhaus Dr. Wassing und die Villa des Professor Hatschek; auch das Zahnatelier des Juden SÜSS, die Geschäfte Steininger, König, Posele, Horowitz und Rosenberg blieben nicht unverschont.“14

Jahre später erinnerte sich Walter Suess in der Gestapohaft an diese Ereignisse:

„Wie nun der Umbruch im Jahre 1938 kam, bot sich mir zufällig die Gelegenheit, in Gastein eine Praxis als Zahnarzt zu eröffnen. (…) Über verschiedene Erklärungen höherer Stelle, dass ich die Ortsgruppe Gastein nicht befragen brauche, weil diese da nichts zu bestimmen habe, habe ich die Ortsgruppe auch nicht befragt. In der Nacht vom 8. zum 9. November 1938 wurde im Zusammenhange mit der Aktion gegen die Juden meine Ordination verwüstet und mir von der Ortsgruppe bedeutet, dass ich aus Bad Gastein verschwinden solle.“15

Im Zuge der pogromartigen Ausschreitungen im November 1938 wurde die Zahnarztpraxis von Walter Suess demoliert und die – noch nicht abbezahlte – Einrichtung zerstört. Teile seiner Ordinationseinrichtung warfen die SA-Horden in die Ache16. Eine Bad Gasteinerin namens Hildegard Benedotto, damals ein zehnjähriges Mädchen, beobachtete ihn auf dem Weg zur Schule, wie er völlig verzweifelt buchstäblich die Trümmer seiner Existenz aufsammelte.

„Auf dem Kirchplatz lag das zerstörte Inventar des Zahnarztes, die Medikamente verstreut, das Jod verschüttet, nur mehr lauter Trümmer. Ich sah ganz verschreckt die Stufen zur Ordination hinauf. Da kam der junge Zahnarzt herunter gegangen und ich grüßte ihn voller Angst leise ,Heil Hitler‘, wie man es befohlen hatte. Sein bitteres Lächeln auf meinen Gruß vergesse ich nie mehr.“17

Am 12. November 1938 verließ er Bad Gastein mit einem Berg Schulden und einer Praxis, die in Trümmern lag. Walter Suess sah seine wirtschaftliche Existenz vernichtet und kehrte mit seiner Ehefrau Gertrude resigniert und verbittert nach Wien zurück. „Trotz meiner Verbitterung war ich aber noch immer nicht gegenüber der NSDAP feindselig eingestellt auch habe auch nichts Feindseliges oder Nachteiliges unternommen“18, sagte er später in einer Vernehmung über seine Gefühle zum damaligen Zeitpunkt aus.

Fortan wohnten er und seine Frau im II. Bezirk in der Molkereistraße 7.19 Dort arbeitete Suess in der Zahnarztpraxis, die seine Mutter von seinem Vater übernommen hatte.