13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Ein Ex-Zuhälter und krimineller Biker als Waldbesitzer und -schützer? Max Cameo, bekannt durch seinen explosiven YouTube-Kanal und seine Videos über die Welt der Gangs von Mülheim bis Compton, Los Angeles, ist definitiv ein ungewöhnlicher Naturaktivist. Aufgewachsen in einem alten Forsthaus mitten in der Natur verliert das »Kind des Waldes« früh den Halt und wird kriminell: Von der ersten Hure bis zur Mitgliedschaft in einem Rockerclub erzählt er nun von seiner Zeit im Rotlichtmilieu – und was viel wichtiger ist: Er schildert, wie die Kunst – in Form seiner Leidenschaft fürs Tätowieren – und die Rückbesinnung auf den Wald ihn gerettet haben. In seinem sehr persönlichen Buch lässt er uns an der heilenden Kraft des Waldes teilhaben. Und zeigt zudem Wege auf, wie wir ihn schützen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 302

Ähnliche

Max Cameo

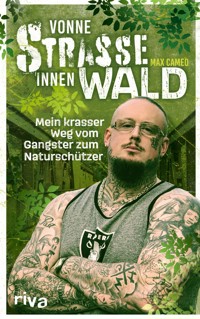

Vonne Straße innen Wald

Max Cameo

Vonne Straße innen Wald

Mein krasser Weg vom Gangster zum Naturschützer

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Originalausgabe

1. Auflage 2023

© 2023 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Redaktion: Oliver Uschmann

Umschlaggestaltung: Maria Verdorfer

Umschlagabbildungen und Abbildungen Innenteil: Marcia Dambowy; Shutterstock.com: watin; CS Stock; Benita Bola; Silvanoi Brunner; Johannes Da Costa; Friedrich Hahne; Max Hahne; Susanne Hahne; Marcel Koch; Marvin Messam; Dawid Rogaszweski; Adrian Usher

Satz: abavo GmbH, Buchloe

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-7423-2420-7

ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-2179-1

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2180-7

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Inhalt

Prolog

Wenn deine Welt zerbricht

Aliens auf Drogen

Der Horrortrip

Linda

Die erste Hure

Mein Freund, der Baum

Im Rotlicht

Vom Rockerleben

Kein Weg zurück

Mein Aufstieg nach dem Ausstieg

Ein Leben für den Wald

Adoptivsohn der Prärie

Wald bewusst sein

Natur als Therapieform

Epilog

Rosa, ich liebe Deine reine Seele und die Gabe, die Schönheit in allem zu sehen.

Marcia, Du hast mich aufgefangen, mich stark gemacht, das ist auch Dein Buch.

Mama, Danke, dass Du alles mit Begeisterung teilst, was ich mache.

Papa, ich bin stolz auf Dich und darauf, wie wir heute sind.

Anmerkung des Autors:

Die meisten der hier im Buch auftauchenden Personen wurden aufgrund des Schutzes ihrer Persönlichkeit namentlich verfremdet. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und keineswegs beabsichtigt.

Prolog

Manchmal spüre ich noch den kalten Stahl an meiner Schläfe. Höre, wie der Hahn des Revolvers gespannt wird. Mir fährt derselbe Gedanke wie damals durch den Kopf. »Scheiße Max, dieses Mal kommst du damit nicht davon.« Diese Gedanken, sie kommen seltener. Ich habe jetzt innere Ruhe gefunden. Lass mich dich mitnehmen an den Ort, an dem ich Glück und Geborgenheit fand.

Am schönsten ist es in meinem Wald, wenn der Frühling die Welt begrüßt und der kalte Winter den Rückzug antritt. Ich stampfe dann über den Boden, der feucht ist vom geschmolzenen Schnee, auf die Anhöhe, von der ich den Wald überblicken kann. Wenn ich nach oben in den blauen Himmel schaue, sehe ich die Schwärme der Zugvögel, die aus dem Süden heimkommen. Ich sehe, wie das Grün zurückkehrt, wie das Leben erwacht. Höre die Rufe der Spechte und den des Kuckucks. Beobachte die Eichhörnchen, wie sie flink von Ast zu Ast springen. Und manchmal, wenn es im Wald ganz ruhig ist, blicke ich in die scheuen Augen eines jungen Rehs, das sich zwischen den Zweigen versteckt.

Wenn ich an solchen Frühlingstagen zwischen den Stämmen der Bäume spaziere, meinen Wanderstab in der Hand, die Augen schließe und tief Luft hole, dann spüre ich, wie das Glück meine Lungenflügel flutet. Diese kalte und frische Luft in meinem Körper. Die Freiheit, einfach ich sein zu dürfen. Einfach Mensch sein zu dürfen. Einfach Max sein zu dürfen. Ich atme das Leben ein. Lächle und denke: »Du hast es geschafft, Max. Du bist diesen Weg gegangen und jetzt bist du angekommen.«

Doch dann denke ich an den Sommer. An die trockenen Böden. An die unmenschliche Hitze, die der Klimawandel zu uns trägt. Jemand schnipst unachtsam eine Zigarette aus dem Fenster eines fahrenden Autos. Andere entfachen unbedacht ein Lagerfeuer. Ich sehe, wie mein Wald brennt. Sehe die verkohlten Stämme auf dem schwarzen Grund. Die Bäume sind stumm, doch ich kann ihre Schreie hören. Und ich sehe mich, wie ich in Flammen stehe. Ich versuche zu atmen, aber da ist nur Rauch. Ich sehe mich in den Lauf der Pistole blicken, sehe, wie der Ex von Lindas Freundin versucht, mich mit einem Messer niederzustechen, sehe den Präsidenten des Clubs, wie er immer wieder auf mich einschlägt. Ich war dem Tod schon oft so nahe. Konnte fühlen, wie seine kalte Hand über meine Stirn strich und dann doch von mir abgelassen hat.

So wie ich weiterleben durfte, wünsche ich mir, dass auch der Wald weiterleben kann. Dafür kämpfe ich jetzt. Meinem Wald ist es egal, ob ich eine goldene Uhr am Handgelenk trage, ob ich Respekt auf der Straße bekomme oder den neuesten Porsche fahre.

Es gab Zeiten in meinem Leben, da waren mir solche Sachen wichtig. Ich habe Menschen Gewalt angedroht und angetan, um die Anerkennung einer Gang zu bekommen. Ich habe Frauen dazu manipuliert, ihren Körper zu verkaufen, ihre kaputten Seelen ausgenutzt, damit ich mir ein teures Auto oder Schmuck leisten konnte. Diese Menschen sind Opfer meiner Selbstsucht geworden. Meiner Selbstsucht? Vielleicht eher meiner Unsicherheit. Mein ganzes Leben lang habe ich nach Geborgenheit gesucht, nach einem Platz, an dem ich Max sein durfte. Und dabei gab es diesen Platz schon immer. Direkt vor meinen Augen: die Natur!

Ich habe das Wissen um das Glück des Waldes schon seit meiner Kindheit in mir getragen. Doch irgendwo in meinem Leben ging es verloren. Ich möchte dich mitnehmen auf meinen Weg zurück zur Natur. Meinen Weg von der Straße in den Wald. Du wirst mit mir viele Höhen und Tiefen erleben. Ich nehme dich mit in die Unterwelt. Eine Welt voller Drogen, Gewalt und Prostitution. Ich werde dir nicht von allem berichten können, was damals passiert ist. Manche Geschichten sind nicht wichtig für meinen Weg, andere darf ich aus juristischen Gründen nicht erzählen.

Doch du wirst von meinen gescheiterten Träumen erfahren und von meinen innersten Ängsten. Aber du lernst auch viel über die Natur und den Wald und warum wir jetzt handeln müssen, um unsere Wälder und unsere Erde zu retten. Und du erfährst, warum der Wald auch dein Leben besser machen kann. Dies ist mein Weg vom Gangster zum Naturschützer.

Wenn deine Welt zerbricht

Herr Peters saß mit schmerzverzerrtem Gesicht auf seinem Stuhl. Er hatte sich mit der falschen Siebenjährigen angelegt.

»Du kleine Mistkröte«, schrie er Toni hinterher. Aber sie hörte ihn nicht mehr. Alles war weit weg, als sie die Treppen runterrannte. Wie ein schlechter Traum, aus dem man aufwacht, aber der noch für ein paar Sekunden nach dem Aufwachen nachhallt. Doch dann ist man wieder da. In der echten Welt. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie den Stuhl mit voller Wucht gegen Peters’ Schienbein schlägt. Sehe ihr wütendes Gesicht. Aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, was sich hinter der Wut verbirgt. Erleichterung! Erleichterung, sich gewehrt zu haben gegen die Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit und Autorität – sie liegen manchmal nah beieinander. Toni und ich rannten, bis wir nicht mehr konnten. Wir rannten bis zum Rande des Waldes, wo wir uns sicher fühlten. Im Wald gibt es keine Autorität. Auch keine Ungerechtigkeit. Vor der Natur sind wir alle gleich. Sie bewertet uns nicht nach Aussehen oder Reichtum. Sie bedeutet Freiheit vor den Zwängen unserer nach Wachstum ausgerichteten Gesellschaft. Aber ich sollte von vorne beginnen.

Wer verstehen will, wie ich der wurde, der ich heute bin, der muss mich zurück in meine Kindheit begleiten.

Ich wurde im Jahr 1986 geboren. Als kleiner Junge kannte ich nur zwei Farben. Das mal matschige, mal trockene Braun des Bodens und das Grün der Wälder und Wiesen. Diese Zeit hat mich geprägt. Ich war ein Kind des Waldes und ohne diese Erfahrung hätte ich es nicht mehr zurückgeschafft auf den geraden Weg. Nicht herausgeschafft aus dem Sumpf der Schattenwelt von Kriminalität und Rotlicht. Vielleicht wäre ich in Haft gekommen oder hätte anderen und mir noch mehr Leid zugefügt. Im Rückblick erscheint es mir eine Ironie des Schicksals zu sein, dass ich den Schlüssel für ein glückliches Leben schon als Kind in den Händen hielt. Aber in meiner Kindheit wurden auch die Weichen gestellt für das Leben, das mich auf die schiefe Bahn führte.

Als ich auf die Welt kam, waren meine Eltern gerade mit der Uni fertig. Die beiden hatten sich vor ihrem Studium kennengelernt und ineinander verliebt. Meine Mutter trat ihre erste Stelle als Kunstlehrerin an. Mein Vater begann seine berufliche Laufbahn zur selben Zeit beim Gesundheitsamt. Beide stammten sie aus einfachen Verhältnissen und hatten sich mit Fleiß eine bessere Zukunft als ihre Eltern aufgebaut.

Zu Beginn ihres Berufslebens war das Geld knapp und wir lebten die ersten sechs Jahre meines Lebens zusammen mit den Eltern meiner Mutter und meinem Onkel in einem großen Forsthaus, das wir gemietet hatten. Ein Anwesen wie aus einem Kinderbuch von Astrid Lindgren. Mein eigenes kleines Bullerbü. Das alte Gutshaus lag eingebettet in ein Waldstück an einem Hang, auf dem eine Streuobstwiese lag. Wir hatten einen großen Hof mit einer Scheune und einem Silo. Meine Großeltern züchteten Kaninchen und auf der Wiese weideten Schafe. Jeden Frühling blühten die Obstbäume auf unserer Wiese und schenkten uns im Sommer und Herbst ihre Früchte. Ich kann mich bis heute noch an den saftigen und sauren Geschmack der alten Apfelsorten erinnern, die es in keinem Supermarkt zu kaufen gibt.

Im Winter tobte ich durch den Schnee oder fuhr den ganzen Tag mit meinem Schlitten den Abhang hinab. Alle Kinder aus der Straße kamen vorbei, um bei uns zu rodeln.

Im Frühling streifte ich mit meinen Freunden durch den Wald und sog die frische Luft der Berge und Bäume tief in meine kleinen Lungen.

Im Sommer rannten wir über die Wiesen, bis wir Seitenstechen bekamen. Aber wir kannten keine Schmerzen. Jeder Brennnesselstich und jede verdreckte Schramme gerieten bei dem Spaß, den wir hatten, in Vergessenheit.

Und wenn ich abends nach einem langen Tag als Entdecker und Forscher auf den Hof zurückkehrte, saß mein Großvater oft mit seinen Freunden draußen. Die alten Herren unterhielten sich, rauchten und tranken Selbstgebrannten. Wir grillten auch oft zusammen und der ganze Hof roch nach Holzkohle. Und manchmal, wenn ich morgens am Silo vorbeilief, lag dort ein Kumpel meines Großvaters, um seinen Rausch auszuschlafen. Es war ein einfaches Leben, aber ich konnte mir als kleiner Junge kein schöneres erträumen.

Wer die Mentalität meiner Großeltern begreifen will, muss die Region verstehen, in der ich aufgewachsen bin. Ein Landstrich im Westen Deutschlands, in dem vielen Menschen ein einfaches Leben vorbestimmt war und auch heute noch ist. Das Sauerland rund um die Stadt Altena ist neben dem Wald vor allem von einer Sache geprägt: der Drahtindustrie. Wer durch die engen Talstraßen dieser Ortschaften fährt, begegnet ständig ihrer industriellen Vergangenheit und Gegenwart.

Fernab der Metropolregionen wurde hier schon um das Jahr 1600 Stahldraht gezogen. Und auch heute noch gibt es jahrhundertealte Betriebe, die das Material für den Weltmarkt produzieren. Der Draht aus dem Sauerland steht für allerbeste Qualität. Doch viele der Familienunternehmen mussten im Zuge der Globalisierung dichtmachen. Seit den Sechzigerjahren haben viele Menschen die Region verlassen. Doch der Betrieb, in dem mein Großvater malochte, hielt dem Preiskampf stand. Er war Arbeiter in einem Walzwerk für Drähte und kannte nur Arbeit und die Natur. Mehr schien er in seinem Leben nicht zu brauchen: eine Tätigkeit, die der Familie Brot auf den Tisch brachte, und eine Umwelt, mit der er in Einklang lebte. Ich konnte als Kind nicht verstehen, wie mein Großvater jeden Morgen um 7 Uhr, nachdem er die Tiere gefüttert und seine speckige Ledertasche mit dem von Großmutter zubereiteten Butterbrot gegriffen hatte, gut gelaunt in die Fabrik gehen konnte und erst zum Abendbrot mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause kam. Ich hatte erlebt, wie hart er jeden Tag arbeiten musste, als ich ihn einmal im Walzwerk besuchte. Stundenlanges Stehen, immer wieder dieselben Handgriffe. Früher kam es zudem vor, dass sich Arbeiter in den großen Walzen ihre Finger zerquetschten.

Eines Abends, als er nach Hause kam, fragte ich ihn, warum er immer so gut gelaunt sei, obwohl er jeden Tag zur Arbeit müsse. »Max«, antwortete er, »wenn das Leben dir harte Arbeit gibt, dann beschwer dich nicht, sondern lache! Und je beschissener alles ist, umso mehr musst du lachen.«

Das war die Einstellung meines Großvaters. Ich habe diesen Satz bis heute nicht vergessen, obwohl mir erst später klar wurde, was er meinte. Heute denke ich demütig an dieses Gespräch zurück. Wir gingen oft miteinander spazieren und er brachte mir viel über den Wald bei. Ich lernte, die Gesänge der Vögel zu erkennen oder wie man die Spuren eines Dachses von denen eines Fuchses unterscheidet. Und Pilzesammeln! Mein Großvater lehrte mich viel über die verschiedenen Sorten. Als kleiner Junge konnte ich so bereits einen Honigpilz von einem Stockschwämmchen unterscheiden. Und wenn wir abends nach einem langen Spaziergang nach Hause kamen, saß die ganze Familie bereits um den Tisch versammelt und meine Großmutter tischte so auf, dass alle mehr als satt wurden.

Zur Erntezeit lud mein Großvater die Familien der türkischen Gastarbeiter aus seiner Firma ein, reichlich Obst zu pflücken. Es war ein buntes Treiben, das dann auf unserer Wiese stattfand und meine Großeltern erfreuten sich an den vielen Kindern, die zwischen den Bäumen herumtobten. »Wir können das ganze Obst sowieso nicht alleine essen«, sagte mein Großvater immer.

Mir fällt kaum ein Tag in den ersten sechs Jahren meines Lebens ein, an dem ich nicht glücklich war, an dem ich nicht zwischen den Bäumen und Sträuchern herumstreifte. Ich war eins mit der Natur und kannte keinen anderen Zustand. Doch der Anfang des Endes meiner idyllischen Kindheit begann an einem Tag, der für jedes Kind etwas ganz Besonderes ist.

***

Ich hatte mich eigentlich immer auf meine Einschulung gefreut. Zwar mochte ich den Kindergarten ganz gerne, aber auf die Schulzeit war ich richtig heiß. Meine Mutter war ja Lehrerin und ich liebte meine Mutter. Warum sollte die Schule also kein großartiger Ort sein, wenn dort jemand wie sie arbeitete? Ich sollte es bald besser wissen.

Es waren die ersten Tage nach meiner Einschulung. Herr Peters, mein Klassenlehrer, hatte uns eine Fleißaufgabe gegeben. Wir sollten alle zehnmal alle Zahlen bis 10 aufschreiben, während er an seinem Pult saß und schmatzend eine Salzstange nach der anderen in seinen Mund schob. Er war süchtig nach dem Zeug. Ich starrte auf mein Heft, um ihm nicht in die Augen zu schauen. Ich merkte, wie er uns beobachtete. Plötzlich hörte ich seine Stimme.

»Viktoria und Daniel. Seid ihr beide schon fertig?«, fragte er in einem ernsten Ton. Die beiden nickten und schauten ihn erwartungsvoll an. Doch statt eines wirklichen Lobes, sagte Peters zu den beiden:

»Weil ihr so schnell wart, habe ich eine besondere Belohnung für euch.«

Er machte ein Handzeichen, mit denen er die beiden zu sich rief. Verunsichert standen die Kinder auf und gingen nach vorne.

»Legt mal eure Hand auf meinen Nacken. Viktoria du links, Daniel du rechts. Und dann schön kneten und massieren.«

Ich war geschockt. Ich war ein kleiner Junge, aber ich spürte sofort, da stimmte etwas nicht.

»Na, hopp. Worauf wartet ihr?«, fragte Peters mit einem barschen Ton. Verängstigt stellten sich die beiden Kinder hinter ihn und begannen seine Schultern zu kraulen. In mir zerbrach etwas. Ich war so angewidert. Daniel und Viktoria taten mir unglaublich leid. Ich stellte mir vor, wie sich ihre Kinderhände anfühlten auf dem verschwitzten, haarigen Nacken dieses fremden Mannes.

»Ah, so ist gut«, sagte Peters, während er mit geschlossenen Augen ein genießerisches Gesicht machte und in seine Tüte mit den Salzstangen griff.

»Jetzt ist genug«, sagte er nach ein paar Minuten, »husch, setzt euch.« Dann stand Peters auf und schritt an der Tafel auf und ab, die Arme auf dem Rücken gekreuzt.

»Wer keine Lust hat zu arbeiten oder besonders schnell fertig ist, der darf ab jetzt immer nach vorne kommen und mir den Rücken kraulen. Und jetzt gibt es die ersten Hausaufgaben für euch!« Peters führte aus, was wir zu Hause machen sollten, und beendete seine Ausführungen:

»Ich werde euch jeden Tag Hausaufgaben aufgeben. Und ihr werdet sie machen. Denn wenn ihr sie nicht macht, werdet ihr noch mehr Aufgaben von mir bekommen. Kapiert?«

Einige Kinder nickten, andere schauten verwirrt. Wieso sollte ich das machen, was mir dieser ekelhafte Mann sagte? Ich meldete mich.

»Der Junge mit der Brille, der kleine Maulwurf dahinten. Was willst du?«, fragte Peters.

»Ich heiße Max, nicht Maulwurf«, antwortete ich und stellte meine Frage. »Warum sollen wir diese Hausaufgaben machen? Was ist der Sinn von Hausaufgaben?«

»Eine gute Frage«, sagte Peters und lächelte spöttisch.

»Ich könnte euch sagen, Hausaufgaben sind wichtig, damit ihr etwas lernt. Oder damit ihr fleißiger werdet. Aber – und das ist der wichtigste Grund – ihr macht die Hausaufgaben, weil ICH sage, dass ihr sie macht. Und ab jetzt will ich dazu nichts mehr hören.« So beendete mein sogenannter Klassenlehrer seinen Vortrag. Ich kann es nicht garantieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine schlimmeren Übergriffe gab. Ich habe Herrn Peters auch Jahre später unter seinem richtigen Namen gegoogelt und nichts in die Richtung gefunden. Der Typ war einfach ein machtgeiles Arschloch. Und wo konnte man eine solche Neigung besser ausleben als in einem Klassenraum mit über 20 zerbrechlichen Kinderseelen? Von diesem Tag an hasste ich die Schule.

Am Abend saß ich am Küchentisch meiner Großeltern und starrte auf die leere Seite in meinem Übungsheft. Herr Peters hatte uns aufgetragen, das ganze ABC mehrmals abzuschreiben. Mein Vater saß neben mir und raufte sich die Haare.

»Verdammt, Max. Wir sitzen hier jetzt schon eine halbe Stunde. Und du hast noch keinen einzigen Buchstaben aufgeschrieben. Was soll das?« Mein Vater war verzweifelt.

»Ich versteh nicht, warum ich das machen soll!«, antwortete ich.

»Weil das das Leben ist, Max. So läuft das nun mal.«

Ich schwieg. Damals konnte ich nicht verstehen, warum ich mich weigerte, die Hausaufgaben zu machen. Ein starkes Gefühl in mir hinderte mich daran, den Stift in die Hand zu nehmen und die Linien nachzuzeichnen. Heute weiß ich, dass es meine Abneigung gegenüber Autoritäten war, die das erste Mal zum Vorschein kam. Und Herr Peters hatte diese Abneigung wie eine kleine Flamme entfacht, die im Laufe meines Lebens ein loderndes Feuer werden sollte.

Das war auch das erste Mal, dass ich mit meinem Vater nicht über meine Gefühle sprechen konnte. Ich hätte mir gewünscht, dass er gesagt hätte: »Max, was auch immer das Problem ist. Wir bekommen das hin. Du musst die Hausaufgaben nicht machen und ich spreche morgen mit deinem Klassenlehrer.« Aber das tat er nicht. Stattdessen stand er auf und ließ mich am Küchentisch sitzen.

»Du stehst erst auf, wenn du fertig bist!« Seine Stimme klang so weit weg. Von Traurigkeit und Enttäuschung gelähmt saß ich noch eine ganze Weile vor dem leeren Übungsheft, bis ich begann, langsam die Linien nachzuziehen.

Ich nehme es meinem Vater nicht übel. Er wusste damals nicht, was mit mir los war, und war selbst noch ein junger Mensch. Aber es war der erste große Riss zwischen uns, der zu einem Graben werden sollte.

***

Herr Peters erwies sich auch in den folgenden Wochen als Tyrann alter Schule. Wenn er gekonnt hätte, hätte er uns sicher gerne mal ein paar mit dem Rohrstock mitgegeben. Diese Zeiten waren zum Glück vorbei. Doch er hatte andere Möglichkeiten, uns zu triezen und zu demütigen. Wer aus der Reihe tanzte, bekam auch gerne mal eine Ohrfeige mit.

Ich war komplett desillusioniert. Ich hatte mich auch auf die Schule gefreut, weil ich dachte, es gäbe dort weniger Regeln als im Kindergarten. Und jetzt musste ich mir von diesem Kerl Befehle erteilen lassen, deren Sinn ich nicht verstand. Neben mir, dem »Jungen aus dem Wald«, wie mich Peters manchmal nannte, hatte er es vor allem auf die schwächeren und ärmeren Kinder abgesehen. Antonia war eines dieser Kinder. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem es passierte.

Herr Peters saß an seinem Pult und kaute genüsslich seine Salzstange. Sein Schmatzen war bis an das Ende unseres Klassenraums zu hören. Ich saß mit Antonia und ein paar anderen Kindern am Gruppentisch hinten am Fenster. Bevor Peters kam, hatten wir Kunstunterricht. Quasi ein Kontrastprogramm zu seinen strengen Deutsch- und Mathestunden, in denen wir vor allem zuhören und in Stillarbeit Aufgaben erledigen mussten. Unsere Bilder hingen zum Trocknen an der Tafel. Wir sollten unser Haus und unsere Familie mit Wasserfarben malen.

Während wir schweigend über unseren Aufgaben saßen, ging Peters an der Tafel entlang und schaute sich unsere kleinen Kunstwerke an. Bei meinem Bild blieb er stehen. Ich hatte unser Forsthaus und meine ganze Familie gemalt. Meine Oma stand in der Küche, mein Opa saß draußen im Hof, neben ihm mein Onkel mit seiner E-Gitarre. Meine Eltern hatte ich händchenhaltend aufs Dach gesetzt. Drum herum viele Bäume. Und obwohl die Wasserfarben verlaufen waren, wie es nun mal ist, wenn Kinder malen, sah mein Bild nicht schlecht aus. Das musste auch Peters anerkennen, jedoch nicht, ohne mir einen Seitenhieb mitzugeben.

»Das hat doch sicher unser kleiner Waldschrat gemalt«, sagte er mit einem ironischen Unterton, »er kann nicht schönschreiben und kaum 1 und 1 zusammenrechnen, aber malen kann es, unser Maxl.« Ich schaute ihn verächtlich an. Er grinste nur blöd zurück und schritt weiter, bis er vor Antonias Bild stehen blieb. Toni hatte die Mietskaserne gemalt, in der sie lebte. Eine Frauenfigur stand weinend am Fenster, während eine männliche Figur vor dem Haus mit einem Koffer stand.

»Ach schau an. Das ist doch deine Baracke oder, Antonia?« Sie nickte und schaute mich an. Ihr Blick sagte mir, dass Peters nicht zu weit gehen sollte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, gleichzeitig bebten ihre Lippen vor Wut. Sie war eine Kämpferin. Das wusste ich von diesem Tag an.

»Und der Papa ist also ausgezogen«, fuhr Peters fort und starrte beharrlich auf das Bild. Ein guter Lehrer hätte das Bild zum Anlass genommen, um mit Antonia vor der Tür ein ruhiges Gespräch über ihre Situation zu Hause zu führen. Aber nicht Peters. »Ich wäre auch abgehauen, wenn ich so eine strunzblöde Tochter hätte«, beendete er den Satz nach einer langen Pause. Das hätte er nicht tun sollen.

Antonia sprang auf und griff sich ihren Stuhl an der Lehne. Ihr Kopf war rot angelaufen. Wutentbrannt rannte sie mit dem Stuhl im Anschlag auf Peters zu. »Halt deinen gemeinen Mund, du fieser alter Sack«, schrie sie, während sie wie ein Berserker mit dem Stuhl auf Peters’ Beine einschlug. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah, und schrie vor Schmerz, als Antonia ihm volle Kanne ein Stuhlbein gegen die Kniescheibe donnerte. Die Klasse grölte und feuerte Toni mit lauten Rufen an. Als Peters wieder die Fassung gewann und ein Stuhlbein zu greifen bekam, rannte Toni raus und ich ihr hinterher. Wir rannten, bis wir am Waldrand ankamen und vollkommen aus der Puste waren. Dann setzten wir uns auf einen toten Baumstamm.

»Das war krass«, sagte ich und wir mussten beide laut loslachen.

»Hast du sein Gesicht gesehen?«, fragte Toni.

»Dem hast du es voll gegeben.«

Tonis Wangen waren immer noch nass von ihren Tränen. Rotze lief aus ihrer Nase. Ich zog ein Taschentuch aus meiner Jackentasche. Mein Großvater hatte mir eines seiner Stofftaschentücher geschenkt, welches ich immer bei mir trug.

»Danke, Max«, schniefte Toni und drückte sich das Tuch an ihre kleine Nase.

»Kein Problem.«

»Ich finde es voll cool, dass du direkt am Wald wohnst. Viele coole Typen wohnen da. Mogli, Tarzan, Robin Hood.«

»Ja, die sind echt alle cool.«

Wir schwiegen uns an, bis ich mich traute zu fragen.

»Sag mal, das mit dem Bild. Was hat das zu bedeuten?«

»Meine Eltern haben sich getrennt«, sagte Toni mit einer sehr erwachsenen Stimme. Ich denke, eigentlich wusste sie damals noch nicht, was das bedeutet. Und ich auch nicht.

»Mhhh, also sie haben jetzt getrennte Zimmer? Oder wie ist das?«

»Meine Mama und mein Papa lieben sich nicht mehr. Er wohnt jetzt bei einer anderen Frau.«

»Denkst du, das kann meinen Eltern auch passieren?«

Am nächsten Tag in der Schule tat Peters so, als wäre nichts vorgefallen. Wahrscheinlich wusste er, dass er bei der Sache nicht gut wegkommen würde. Antonia ließ er von diesem Tag an in Ruhe. Und ich glaube, ich habe nie wieder in meinem Leben einen erwachsenen Mann gesehen, der so viel Angst vor einer Siebenjährigen hatte. Doch die Frage, die ich Antonia gestellt hatte, beschäftigte mich noch lange. Würden sich meine Eltern auch trennen? Und wäre ich daran schuld?

***

Als ich ein paar Tage später aus der Schule nach Hause kam, ging ich in die Küche. Meine Mutter machte gerade den Abwasch. Ich ging auf sie zu und umarmte sie. Dann stellte ich die Frage, die so lange in meinen Gedanken herumschwirrte.

»Mama, werdet ihr euch trennen? Du und Papa?« Meine Mutter kniete sich hin und schaute mir tief in die Augen.

»Natürlich nicht, mein Schatz.« Sie wischte mir eine Träne von der Wange.

»Wie kommst du denn auf so was?«, fragte meine Mutter.

»Ich habe doch mitbekommen, dass ihr euch am Wochenende gestritten habt«, antwortete ich. Ja, sie stritten in letzter Zeit öfter. Das hatte auch ich bemerkt in meiner kindlichen Unschuld. Um zu verstehen, was da zwischen meinen Eltern lief, muss man wissen, dass beide sehr starke Charaktere waren und sind. Und sehr gegensätzliche! Und manche ihrer Eigenschaften sind auf mich übergangen. Da ist das Künstlerische und Kreative meiner Mutter, das mir später das Leben retten sollte und ohne das es dieses Buch wahrscheinlich nie gegeben hätte. Und da ist das Wilde, Rebellische und auch Exzessive, das ich von meinem Vater habe. Ja, Papa was a Rolling Stone. Als meine Mutter ihn kennenlernte … es fällt mir wirklich schwer, darüber zu schreiben … aber ich will die Dinge beim Namen nennen. Mein Vater hatte damals ein Alkoholproblem. Meine Mutter hat ihn gerettet. Punkt. Sie war die Verantwortungsvolle, der Anker, der meinem Vater immer wieder Halt gegeben hat. Aber mein Vater, so wie für Rockstars üblich, hatte eine gewisse Wirkung auf Frauen mit seinen langen schwarzen Haaren und dem braungebrannten Baustellenkörper. Das sorgte damals für Konflikte zwischen meinen Eltern. Ich möchte das nicht weiter vertiefen. Der kleine Max begann langsam zu lernen, dass das Leben auch dunkle Seiten hatte. Herr Peters und die Konflikte meiner Eltern belasteten mich sehr. Aber im Sommer meines ersten Schuljahrs erwartete mich ein Unglück, das meinen Lebensweg bis heute prägt.

***

Eines Abends, als meine ersten Sommerferien gerade begonnen hatten, saßen meine Eltern zusammen mit meinem Onkel und meinen Großeltern am großen Küchentisch. Ich sah in ihren Gesichtern, dass etwas nicht stimmte. Mein Großvater schaute betrübt auf den Boden. Aber als Kind konnte ich die Gefahr nur als abstraktes Gefühl spüren, ich verstand nicht, was passierte. Als meine Mutter mich sah, stand sie auf und beugte sich zu mir. Sie schaute mich liebevoll an, konnte den Ernst der Lage jedoch nicht vor mir verbergen. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte.

»Max, gehst du bitte in dein Zimmer? Wir müssen hier noch etwas besprechen.«

»Was ist denn los, Mama?«, fragte ich.

»Alles ist gut. Erwachsenenkram, mein Schatz.«

Ich schaute zu meinem Großvater. Er nickte mir zu und lächelte. Ich verließ die Küche, doch anstatt in meinem Zimmer zu verschwinden, trat ich ein paarmal auf die Treppenstufen, damit es sich so anhörte, als würde ich hochgehen. Tatsächlich versteckte ich mich hinter der Tür und lauschte aus der Dunkelheit dem Gespräch, das meine Welt zerbrechen ließ.

»Wir können uns ja kaum die Miete leisten«, sagte mein Vater. »Wie sollen wir denn das Haus kaufen?«

Ich hörte meine Großmutter schniefen: »Aber es war so schön, mit euch als Familie zusammenzuleben.« Mein Onkel legte seinen Arm um meine Oma, die sichtlich mitgenommen war.

»Wir können es nicht ändern. Entweder ausziehen oder kaufen. Das sind unsere Optionen.« Mein Opa nippte an seiner Bierflasche.

»Und nur die erste ist realistisch«, fügte meine Mutter hinzu, »aber wir ziehen in ein Haus in der Nähe. Versprochen, Mama.« Ich rannte die Treppe hoch und verkroch mich unter dem Bett. Auf dem Weg nach oben hörte ich noch, wie meine Oma sagte: »Das war doch Max, oder? Hat der Junge alles mitgehört?«

Ich selbst tat die nächsten Tage so, als wüsste ich von nichts. Vielleicht hatte ich auch verdrängt, was ich da gehört hatte. Mein kleiner Kopf wollte nicht wahrhaben, dass meine Welt zerstört werden sollte. Ich den Wald verlassen? Niemals! Oma und Opa verlassen? Niemals! Das passte nicht zusammen.

Und so traf mich der Tag, an dem es passierte, wie ein Schlag. Ich kann mich bis heute an jede einzelne Sekunde dieses Tages erinnern. Ich saß bei meinen Großeltern im Wohnzimmer und hatte mich in meine Kuscheldecke eingehüllt. Vielleicht dachte ich, das könne die Zeit anhalten. Dann hörte ich die Stimme meines Vaters.

»Ist Max fertig? Wir müssen los.«

»Der Junge liegt auf dem Sofa unter der Decke, es bricht ihm das Herz«, hörte ich meine Oma mit tränenerstickter Stimme sagen. Sie hatte recht. Dieser Schmerz! Dieses Stechen in meinem Herz. Es war, als würde es in 1000 Stücke zerreißen. Mein ganzer Körper füllte sich mit Dunkelheit. An diesem Tag zerbrach etwas in mir. Ich gehe noch weiter. Es fühlte sich an, als würde meine Welt in Millionen von kleinen Splittern zerbersten und in der Dunkelheit des Alls verschwinden.

»Max, steh auf«, hörte ich meinen Vater sagen. »Wir müssen los.«

»Darf ich die Decke mitnehmen?«, fragte ich meine Mutter.

»Natürlich darfst du«, sagte meine Mutter und nahm mich fest in den Arm. Dann trug mich mein Vater in der Decke eingewickelt zum Auto. Ich weiß nicht, warum ich nicht geweint habe. Aber der Schmerz, dieser Knoten in meiner Brust lähmte mich. Wie in Zeitlupe zogen die Apfelbäume an mir vorbei, als ich auf der Rückbank des Renault-Kastenwagens meiner Eltern saß und aus der Rückscheibe sah. Obwohl ich ein Kind war, wusste ich, was ich verloren hatte. Ich ließ nicht nur das alte Forsthaus und den Wald hinter mir. Ich ließ auch meine Kindheit an jenem Tag zurück. Es fing an mit der Einschulung, dann ging es weiter mit der Angst, meine Eltern könnten sich wegen mir trennen. Aber als ich das Forsthaus verlassen musste, hatte ich das Gefühl, dass ich mit niemandem über meine negativen Emotionen sprechen konnte, nicht durfte! Diese Finsternis, die sich um meine Seele legte, sollte mich in meiner Jugend an den nächsten Tiefpunkt meines Lebens führen …

Aliens auf Drogen

Ich wusste damals nicht, dass ich eine Depression hatte. Aber ich hatte sie. Darüber bin ich mir heute im Klaren. Entwurzele einen kleinen Jungen und du bekommst eine rastlose Seele. Meine Erinnerungen nach dem Umzug sind sehr verschwommen. Unser neues Haus war komfortabler und moderner als das alte Fachwerkhaus am Waldrand. Aber alles kam mir so fremd und steril vor. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich mein neues Kinderzimmer eingeräumt habe oder wie die ersten Wochen in unserem neuen Zuhause verliefen. Dass mein Vater über einen längeren Zeitraum wegen eines Zeckenbisses im Krankenhaus lag und kurzzeitig halbseitig gelähmt war, ließ mich komplett kalt. Ich empfand in dieser Zeit weder gute noch schlechte Gefühle. Nur die Leere umgab mich wie kalter Nebel, den niemand außer mir sehen und spüren konnte.

Und dann kam ich in die neue Schule. Meine neue Klasse tat alles, damit ich mich wohlfühlte. Die junge Lehrerin war nett und auch die Jungs aus meiner neuen Klasse waren super und nahmen mich direkt in ihre Clique auf. Wir machten Klimmzüge am Klettergerüst, bis unsere Arme schmerzten, und klingelten bei fremden Leuten. Und wenn eine alte Dame durch die Freisprechanlage fragte, wer da sei, beleidigten wir sie aufs Übelste, bevor wir wegrannten. Die netten Omis haben sich sicher erschreckt und waren empört. Trotzdem bringt die Erinnerung an die Scheiße, die wir gebaut haben, den kleinen Jungen in mir noch heute manchmal zum Grinsen.

Ich wurde also gut aufgenommen an der neuen Schule. Und trotzdem ging es mir sehr schlecht. Da war diese emotionale Leere, die nur von einer tiefen Traurigkeit begleitet wurde. So wie ich mich fühlte, sollte sich kein Kind fühlen. Und ich sah ja, wie glücklich und leichtfüßig die anderen Kinder im Unterricht und auf dem Pausenhof wirkten. Ich verstand nicht, was los mit mir war.

Ich sagte immer öfter, dass ich nach Hause will, weil ich krank sei. Irgendwann rief meine Lehrerin meinen Vater an. Es muss ein warmer Tag im Frühling oder im Sommer gewesen sein. Ich sehe die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster fallen, noch heute, wenn ich meine Augen schließe. Sehe meinen Vater, wie er im Türrahmen steht. Seinen verständnisvollen Blick, den ich in dieser Zeit öfter gebraucht hätte.

»Los, Kinder Wir gehen mal raus. Max braucht einen Moment mit seinem Vater.« Die Lehrerin lächelte meinem Vater zu. Der bedankte sich, während die ganze Klasse meiner Lehrerin auf den Flur folgte.

»Hey Maxelchen, ich habe gehört, du bist krank und willst nach Hause. Stimmt das denn?« Mein Vater ging neben mir in die Hocke.

»Ich denke schon«, murmelte ich und schaute verlegen auf die Tafel. Ich wollte ihn nicht anschauen.

»Manchmal fühlen wir uns sehr schlecht, aber wir müssen lernen, damit umzugehen«, sagte mein Vater, »ich glaube, ich weiß, wie du dich fühlst.«

»Bist du auch schon mal umgezogen?«, fragte ich und schaute ihm jetzt in die Augen.

»Ja, das bin ich und es war nicht leicht für mich. Aber im Leben kommen immer wieder Momente, in denen wir uns schlecht fühlen. Verstehst du, Max?«

Ich nickte. Ich glaube, ich hatte es zumindest in diesem Moment verstanden. Und es tat mir gut, dass mein Vater mit mir darüber sprach.

»Weißt du, was das Schlimmste für mich war? Als mein Vater gestorben ist. Aber keine Sorge. Mir geht es gut. Wir werden noch viel Zeit zusammen haben. Was ich dir damit sagen möchte, ist, dass das Leben nicht immer schön ist. Aber nur wenn es manchmal schlecht ist, können wir das Gute schätzen.«

Auch wenn mein Vater sich mir an diesem Tag etwas geöffnet hatte, blieb er ansonsten körperlich und emotional auf Distanz. Es war das letzte Mal, dass er wirklich versucht hatte, mich zu erreichen.

Heute weiß ich um die Probleme, die mein Vater mit sich als junger Mann ausmachen musste. Er hatte seinen Vater bereits im Alter von 16 Jahren verloren. Eine Zeit, in der eine männliche Bezugsperson wichtig ist. Doch mein Vater war als ältester Sohn von einem Tag auf den anderen der Mann im Haus und verantwortlich für seine drei jüngeren Geschwister. Er trug tiefe Narben auf seiner Seele. Damals konnte ich sie nicht sehen. Aber vielleicht war der Abschied von meinen Großeltern auch deswegen umso schmerzhafter, hatten sie mir doch diese Geborgenheit geschenkt, die ich oftmals bei ihm vermisste.

Für eine kurze Zeit konnte ich zumindest ein wenig besser mit meiner Krankheit umgehen. Doch wegen einem guten Gespräch verschwindet eine Depression nicht. Ich habe meinen Eltern einmal geschrieben, dass es mir immer noch schlecht geht und dass ich mit ihnen darüber reden will. Ich habe den Zettel noch heute. Darauf stand Folgendes:

Mama (oder Papa)

meine blöden Gefühle sind immer noch nicht ganz weg.

Kann ich noch mal mit euch reden?

Max

Ich hatte all meinen Mut zusammengenommen und meinen Eltern das Stück Papier überreicht. Aber sie hatten nicht erkannt, wie es wirklich um mich stand, und ich traute mich seitdem endgültig nicht mehr, mit ihnen über blöde Gefühle zu sprechen. Ich empfand immer eine tiefe Schuld dafür, dass ich ohne Grund traurig war. Zusätzlich hatte ich übermäßige Schuldgefühle, wenn etwas wegen mir passierte oder ich etwas tat, was meinen Eltern Ärger machte. Ein Kind sollte doch glücklich sein. Wie konnte ich das meinen Eltern antun? War ich ein schlechter Junge? Diese Fragen marterten mein kleines Herz jeden Tag. Ich fraß alles in mich hinein. Zu groß war die Angst, meine Eltern unglücklich zu machen. Ich sah nur in mir allein das Problem. Ein Problem, das niemand lösen konnte.