23,50 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

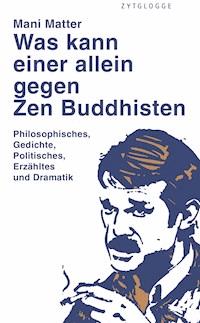

Der Poet - Unveröffentlichtes aus dem Nachlass Mani Matters - Prosa, Gedichte, Dramatik und philosophische Texte - Erstmals liegt das zu grossen Teilen fertiggestellte Stück ‹Der Unfall› vor In den Kellerräumen des Schweizerischen Literaturarchivs liegen, geordnet in vielen grauen Archivschachteln, die Texte aus dem Nachlass Mani Matters. Bei der Sichtung wird deutlich, dass die Bezeichnung ‹Chansonnier› für ihn zu kurz greift. Dieser Band mit Unveröffentlichtem aus dem Nachlass von Mani Matter zeigt die Breite seines Schaffens. Nach literarischen Gattungen geordnet gibt die Sammlung Einblick in Mani Matters frühe Texte, zeigt seinen Drang zu formulieren und seine Liebe zur Sprache und zur Philosophie, die seinem ganzen Werk zu Grunde liegt, und überall zu Tage tritt, ob in alltäglichen oder politischen Überlegungen, ob in Gedichten oder im Bühnenstück ‹Der Unfall›.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 126

Ähnliche

Was kann einer allein gegen Zen Buddhisten

Philosophisches, Gedichte, Politisches, Erzähltes und Dramatik

© 2016 Zytglogge Verlag

Alle Rechte vorbehalten

Transkription und Auswahl: Joy Matter

Herausgabe und Auswahl: Meret Matter

Lektorat: Angelia Schwaller

Korrektorat: Jakob Salzmann

Layout: Heinz Reber, Büro Destruct

Covergestaltung: Marc Brunner und Lopetz, Büro Destruct

Gesetzt aus: Adobe Garamond Pro, Helvetica Regular und Bold

eBook: Schwabe AG, Muttenz/Basel

eISBN: 978-3-7296-2137-4 (ePUB)

eISBN: 978-3-7296-2138-1 (mobi)

www.zytglogge.ch

Für Maxie und Rocco

Zeichenerklärung

[ ]von den Herausgeberinnen ergänzt

[?]evtl. Entzifferung nicht korrekt

[… ?]unleserlich

[…]Kürzungen

( )von Mani Matter

…von Mani Matter

kursivvon Mani Matter hervorgehoben, im Original teilweise unterstrichen

Viele Textentwürfe tragen keine Titel. Alle von den Herausgeberinnen ergänzten Titel sind kursiv, ausser jenen, die aus dem Textanfang bestehen, sie enden mit drei Punkten. Die Schreibweise entspricht den Originalen. Lediglich offensichtliche Fehler in Orthografie und Interpunktion wurden korrigiert.

Was alles sich im selben Kopf zutrug

«Lasst mich ins Freie gehen, in Kleidern ohne beengenden Gürtel und Kragen, lasst mich ins Freie gehen, abends, oder auch morgens, wann immer ich im Gleichgewicht bin, und deshalb ganz Sinne sein kann und ganz mich nach aussen wenden, lasst mich ins Freie gehen zu den konkreten Dingen in konkretem Licht, von konkretem Wind angeweht mit konkreten Gerüchen. Lasst mich ins Freie gehen und dann heimkehren, dies zu beschreiben, was ich sah, was sich mir zeigte. Vielleicht bin ich’s wert, dass ich sehe, und zeige euch etwas.»

Mani Matter

Wüssten wir nicht, wer diese Zeilen geschrieben hat, wir könnten ihn für einen weltabgewandten Menschen halten. Für einen, der sich zu Hause Mut anschreibt, von konkreten Dingen, konkretem Licht, konkretem Wind träumt, als ob die Welt nicht voll davon wäre. Für einen, der das Einverständnis eines Publikums braucht, um den naheliegenden Schritt zu tun: hinauszugehen ins Freie.

Auch wenn Mani Matter, als er diese Sätze schrieb, jung war, nicht wusste, ob sich ein Publikum für diese Art Texte interessieren würde, und mit seinem Standpunkt als Erzähler rang: Die Sache ist komplizierter. Hier schreibt ein viel beschäftigter Mensch, der sich mit vielem beschäftigt und als Pfadfinder, Student, politischer Akteur, Jurist, Chansonnier, dreifacher Familienvater usw. mit beiden Beinen im Leben steht. Der Rückzug in die Welt des Schreibens, in der er davon träumen kann, die Welt des Schreibens zu verlassen, um wieder in sie zurückzukehren, war mit etlichem Aufwand verbunden.

Einen Eindruck davon, wie viele Dinge den jungen Matter umtrieben, gibt dieses Buch. Es versammelt eine Auswahl an unterschiedlichen Texten aus rund tausend transkribierten Seiten, die ab 2017 im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern gesamthaft einsehbar sind.

Die monatelange Mühe des Transkribierens hat sich Joy Matter gemacht, die schon den Nachlass aufwendig in vorbildlich erschlossener Form dem Archiv übergeben hat. Ihr assistierte bei der Transkription der Texte für diesen Band die Lektorin Angelia Schwaller, die auch dessen Herausgabe betreute.

Wir dürfen den Vorgang des Erschliessens nicht unterschätzen. Es handelte sich hier um unzählige handschriftliche, lose Blätter, beispielsweise auf der Rückseite von Wahlzetteln des Jungen Bern – «Wählt Klaus Schädelin!» – mit mehrfachen Durchstreichungen und Überschreibungen. Das meiste davon wurde, undatiert, zwischen 1950 und Ende 1960 verfasst. Mani Matter war da noch keine zwanzig, allerhöchstens knapp über dreissig Jahre alt – in einer Lebensphase also, welche die meisten Autorinnen und Autoren verbergen, wenn sie mit ersten Texten an die Öffentlichkeit treten. Maschinengeschriebene Endfassungen gibt es nur im Fall des Madrigalspiels ‹Der Unfall›, das Mani Matter mit Jürg Wyttenbach zusammen konzipiert hatte, und des Essays ‹Die Mitarbeit des Bürgers im Verwaltungsstaat›, welchen Mani Matter für eine Themenwoche an einem Gymnasium geschrieben hatte. Bei den übrigen Entwürfen können wir davon ausgehen, dass sie Matter kaum in dieser Form hätte stehen lassen, vielleicht auch längst vergessen hatte.

Damit ist das Dilemma angesprochen, in dem wir uns befinden, wenn wir hinterlassene Texte dieses Dichters, Erzählers, Philosophen, Sängers und Politikers einem breiteren Publikum zugänglich machen: Welchen Ansprüchen müssen die Texte genügen, um für eine Publikation in Betracht zu kommen? Oder soll gar alles, sollen sämtliche tausend Seiten, die auch Fasnachtsspiele, Sketche für Pfaderanlässe und Texte in unterschiedlichen Fassungen (rund hundert Seiten machen allein die verschiedenen Entwürfe des ‹Unfalls› aus) veröffentlicht werden?

Festzuhalten ist, dass sich im Nachlass keine privaten Notizen und geheimen Tagebücher finden. Der werdende Schriftsteller hat sich lieber mit philosophischen und formal-ästhetischen Fragen beschäftigt als mit seinem persönlichen Alltag und Befinden. Allenfalls gibt es hier im Band abgedruckte Prosa-Entwürfe, die sowohl autobiografisch als auch als Rollenprosa gelesen werden können.

Bei der sorgfältigen Auswahl, für die nun Meret Matter und Joy Matter verantwortlich zeichnen, hat sich die Familie beraten lassen. Die transkribierten Texte wurden je nach Gattung entsprechenden Fachpersonen vorgelegt. Dem Philosophischen nahmen sich Andreas Hohn, Ruedi Imbach und Jean Claude Wolf an. Gedichte und Verse wurden Jürg Halter, Pedro Lenz und Raphael Urweider gezeigt. Ben Vatter begutachtete die unfertigen Chansons. Zum Politischen lies-sen sich Adrian Blättler, Sibyl Matter und Benjamin Schindler vernehmen. Für Prosa und Dramatik wurden Lukas Bärfuss und ich beigezogen.

Dabei haben die Herausgeberinnen unsere Hinweise, Anmerkungen und Vorschläge weitgehend berücksichtigt. Das grundsätzliche Dilemma – gehört ein unfertiger Entwurf, auch fünfzig oder sechzig Jahre nach Entstehen, überhaupt an die Öffentlichkeit? – zeigte sich bei jedem einzelnen Fragment. Ein Text musste von mehreren Fachpersonen für publikationswürdig befunden werden, ehe er Eingang fand in die Sammlung. Doch die Diskussion bleibt naturgemäss unabgeschlossen.

Am Ende sah sich Franz Hohler das gesamte Verworfene durch und schickte dies und jenes nochmals in ein längeres Diskussionsverfahren.

Zurückbehalten wurden wenige dramatische Entwürfe, die mit bereits publizierten Szenen im ‹Rumpelbuch› eines Tages als gesammelte Theatertexte erscheinen sollen. Denn eines zeigt der Blick in den Nachlass eindrücklich: Mani Matter war ein genuiner Bühnenautor – neben vielem anderen.

Und zu sagen ist, dass es sich hier nicht um eine wissenschaftliche Publikation handelt. Eine Werk- oder gar Gesamtausgabe, sollte es eine solche je geben, müsste anderen Ansprüchen genügen. Wir wollten bisher unbekannte Texte, welche exemplarisch die Denkweite Mani Matters zeigen, im Sinne eines Lesebuchs zugänglich machen.

«Sei es mit Aphorismen, mit Gedichten,

sei’s mit Aufsätzen oder Kurzgeschichten,

mit einer Gattung, scheint es, muss man’s füllen,

sein Buch. Weshalb? Um dessen Einheit willen.

Bei mir nun sind die Gattungen gemischt,

wird alles kunterbunt drin aufgetischt …

Ist aber nicht schon das Einheit genug,

dass alles sich im selben Kopf zutrug?

Nennt mich bequem, es macht mir nicht Verdruss,

wenn ich drum nur mein Buch nicht – füllen muss.»

Mani Matter

Im Gegensatz zu früheren Publikationen aus dem Nachlass erscheint ‹Was kann einer allein gegen Zen Buddhisten› ohne formulierte Absicht des Autors. Die ‹Sudelhefte› und das ‹Rumpelbuch› waren noch von ihm angedacht und mit Joy Matter vorbesprochen worden. Texte, die er damals als nicht publikationswürdig erachtet hatte, wurden auch jetzt nicht aufgenommen. Und Matters Wunsch, die Gattungen kunterbunt zu mischen, wurde wiederum entsprochen. Allerdings nahm sich Meret Matter die Freiheit, die Texte nach Gattungen einzuteilen und sie innerhalb der Gattungen so anzuordnen, dass ein sinnfälliger Lesefluss entstehen kann.

Titel, wo vorhanden, wurden übernommen. Gelegentlich wurden, wo Titel fehlten, solche hinzugefügt, sie erscheinen nun in Kursivschrift. Mani Matters Schreibweise wurde weitgehend belassen, korrigiert wurden lediglich Verschreiber und offensichtliche Fehler. Und minimale Interventionen von Raphael Urweider im lyrischen Werk und von Benjamin Schindler bei der Zusammenstellung des bruchstückhaften Textes ‹Politik als Weg und Aufgabe› leisteten wir uns.

Den Plan, ein kunterbunt gemischtes Buch herauszugeben, hatte Mani Matter offenbar schon sehr früh gefasst. Ein Blatt, überschrieben mit «Für Egon Ammanns Sammlung», verrät, wie Mani Matter sich das vorstellte. Da sollten «Chansons» neben «Verse», «Prosa» und «Stücke» zu stehen kommen, mögliche Beispiele zu jeder Kategorie nannte er ausdrücklich. Manches davon existierte bereits, anderes war angedacht. Uns gefiel der Titel ‹Was kann einer allein gegen Zen Buddhisten› zu einem offenbar vorgesehenen Prosatext, der im Nachlass nicht zu finden war. So bezeichnet der Buchtitel nun eine der vielen anregenden und umso schmerzlicheren Lücken in Matters Werk.

Es bleibt das Staunen und der Respekt, was alles sich in diesem jungen Kopf zutrug, wie ausgereift manche Sätze wirken und um was für einen Autor wir betrogen wurden, der gerade erst im Werden war. Wir ahnen: Da wäre noch viel gekommen, da hätte sich einer eingemischt und zu Wort gemeldet. Und vielleicht hätte er uns eines Tages erzählt, in epischer Form, was einer allein kann – gegen Zen Buddhisten.

Guy Krneta

Der Philosoph heute

Ein Sokrates, der, wie in Platons Dialogen, einen Bürger auf der Strasse anhalten und fragen würde: wozu, glaubst du, bist du auf der Welt? ist in der heutigen Zeit schwer vorstellbar. Gesetzt aber, es gäbe ihn, gesetzt ferner, es nähme sich einer die Mühe, auf die Frage einzugehen, so würde der wahrscheinlich sagen: er, der Befragte, sei zu ihrer Beantwortung nicht zuständig; Sokrates möge sich an den Pfarrer wenden, oder allenfalls: an einen Philosophieprofessor. – Solche Fragen passen nicht in unsere Zeit. Man hat sie zwar nicht verbannt, man schweigt sie nicht tot; aber die Beschäftigung mit ihnen ist, wie alles andere, eine Sache der Spezialisten geworden. Das Philosophieren, das den Grund jeglichen Handelns legen sollte, ist zum Selbstzweck geworden, zu einem Fach, das man betreiben und mit dem man sein Auskommen finden kann. Noch vor kurzem gab es hie und da in den Augen der Welt verschrobene, meist alte Männer, von denen man sagte: «Er ist halt ein Philosoph!» – um ihre Verschrobenheit zu erklären. Das kam der Sache noch einigermassen nahe: der Philosoph als derjenige, der anders lebt als die andern. Man sah da wenigstens noch einen Zusammenhang zwischen Philosophie und Lebensweise. Heute, scheint mir, sind auch diese verschrobenen Vertreter der Philosophie schon fast ausgestorben. Der Philosoph ist heute in keiner Weise mehr von den Mitmenschen zu unterscheiden; von zwei sportlich-elegant gekleideten Herren kann der eine in der Textilbranche, der andere in der Philosophie beschäftigt sein. Der eine verkauft Herrenhemden, der andere schreibt Abhandlungen über den Wahrheitsbegriff bei Anaxagoras. Der Art nach, wie die Philosophie betrieben wird, könnte man glauben, es liesse sich, wie in den Naturwissenschaften, mit Hilfe von Untersuchungen und Abhandlungen ein Lehrgebäude errichten, das ihr zu ständigem Fortschritt verhülfe. Äusserungen wie: eine philosophische Ansicht sei überholt oder veraltet, sind durchaus nicht selten. Welch ein Gebäude von Irrtum! Wohl mag es eine Wissenschaft der Philosophiegeschichte geben, mag die Wiederherstellung von Äusserungen früherer Philosophen wissenschaftlich betrieben werden. Die Philosophie selbst ist von der Wissenschaft ebenso weit entfernt wie die Kunst. Sie lebt, wenn sie lebt, nur im Philosophen. Der kann aber von Beruf ebenso gut Tankstellenwärter sein wie Professor.

Beweise

«To be able to use the word cosmos boldly, to use the word soul, to deal in things ‹spiritual› – and to shun definitions, alibis, proofs, duties.»

Henry Miller

Sätze aufzustellen, ohne sie zu beweisen, Begriffe zu verwenden, ohne sie zu erklären – soll man sich nicht so deutlich wie nur irgend möglich ausdrücken? Soll man sich nicht, je Wichtigeres man zu sagen hat, umso sicherer verständlich zu machen versuchen? – Die Sache ist: mitteilen, einem der vorher davon keine Ahnung hatte, lassen sich nur äussere Fakten: was gestern Abend geschehen ist, gesehen, gehört oder getan worden ist. Wenn sich aber einer anschickt, seine inneren Erfahrungen mitzuteilen, was er für wichtig ansieht, was wertvoll ist, worin man sich üben soll und was ihn eitel und nichtig dünkt, wenn sich einer bemüht, das richtige Leben zu lehren, dann muss er auf das Mitwissen der anderen zum Voraus vertrauen. Was sie nie gespürt haben, kann er ihnen mit Worten nicht beweisen. Er muss darauf bauen, dass alle Menschen im Innersten gleich sind und die gleichen Erfahrungen machen; dass, je ehrlicher er die seinen erzählt, desto grösser die Chance ist, dass er wahr spricht, wahr für alle. Er muss intuitiv ein Wort nehmen aus der Sprache, ein neues, das noch nie für diesen Zweck gedient hat, und muss anfangen, neu auszudrücken, was schon so oft ausgedrückt worden ist, neu und auf seine Weise. Da kann er nicht definieren, was das Wort meint; denn definieren hiesse: auf Bekanntes zurückführen, Bekanntes wäre schon Gesagtes, und was seine eigene Äusserung werden sollte, nur als solche Wert hat, würde, wenn er definierte, zur Wiederholung eines Gemeinplatzes. Beweise kann er auch nicht anführen; er müsste welche nehmen, von denen er weiss, dass sie jedermann kennt; seine Wahrheit aber ist eben darum seine Wahrheit, weil sie auf eigenen Erfahrungen beruht, nicht auf solchen, die jedermann kennt. Natürlich wird er ohne Definitionen und Beweise leicht angreifbar; jeder kann ihn nach Belieben missverstehen und die Wahrheit seiner Worte bezweifeln, es ist keine Interpretation ausgeschlossen, keine Plausibilität zu widerlegen. Aber das muss er auf sich nehmen. Nur Gemeinplätze kann man durch dick und dünn verteidigen. Neue Wahrheiten zerbrechen im Umgang mit dem, der sich um sie nicht bemüht.

Auch Sokrates konnte nur beweisen …

Auch Sokrates konnte nur beweisen, dass die anderen mit dem, was sie zu wissen glaubten, Unrecht hatten; sie davon überzeugen zu wollen, was er selbst wusste, davor hütete er sich; denn er wusste eben auch, dass nur die verstehen, die selbst schon wissen oder ahnen.

Aber woher soll einer die Gewissheit nehmen, dass es andere gibt, die dasselbe ahnen wie er, dass sein Innerstes auch ein allgemein Gültiges sei? Daraus, dass er in jedem fremden Gesicht, das ihn anblickt, etwas von sich selbst erkennt, auch in Tieren, sogar in Pflanzen, wie sie aufwachsen, sich wehren und dann welken. Da sollte ihn niemand verstehen, wenn es ihm gelingt, das Seine zu sagen? Darauf muss er vertrauen können! Und dass es andere gibt, die ihm nicht ins Gesicht sehen werden, die sein Äusseres, die Form seines Ausdrucks oder die Schwere seines Gegenstands abschrecken wird, ist daneben federleicht, kaum noch der Rede wert und sicher nicht Rechtfertigung für Definitionen und Beweise.

Wenn man einen neuen Gedanken …

Wenn man einen neuen Gedanken, eine Erkenntnis in sich aufsteigen fühlt, dann ist es erstaunlich: man sieht sie plötzlich überall ausgesprochen, in dem, was einem widerfährt, in Büchern, die man längst zu kennen glaubte, es ist, als ob sie schon immer dagewesen wäre, aber man wäre achtlos an ihr vorbeigegangen, ohne sie zu sehen. So arbeite ich gegenwärtig an der Erkenntnis einer Haltung, die ich die schöpferische Passivität nennen will. Ich weiss nicht, habe ich sie in dem, was ich neulich gelesen habe, gefunden, oder bin ich zu dieser Lektüre gekommen, weil die Erkenntnis aus mir selbst heraus wuchs; das Geben und Nehmen ist beim Lesen wahrscheinlich ein wechselseitiges.