7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Dieses Buch geht unter die Haut

„Wenn wir als Spezies überleben wollen, dann müssen wir anfangen, in neue Richtungen zu gehen.“ Tim Cannon, Grindhouse Wetware, U.S.A.

Nie war die Bindung zwischen Mensch und Maschine enger als jetzt. Schon bald werden Bauarbeiter mit Exo-Skeletten riesige Stahlträger in die Höhe wuchten, per Chip werden Nervenleiden einfach ausgeschaltet und Haustüren geöffnet werden. Schon bald könnten wir perfekt, schon bald könnten wir Cyborgs sein. Die schöne neue Welt – ist sie wirklich so nah? Und wollen wir sie überhaupt? Alexander Krützfeldt trifft die wichtigsten Cyborg-Pioniere und zeichnet ein Panorama von großen Hoffnungen und berechtigten Ängsten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 225

Ähnliche

Informationen zum Buch

Dieses Buch geht unter die Haut

»Wenn wir als Spezies überleben wollen, dann müssen wir anfangen, in neue Richtungen zu gehen.« Tim Cannon, Grindhouse Wetware, U.S.A.

Die Verbindung von Mensch und Maschine ist das Thema unserer Zeit. Schon jetzt lenken Smartphones unsere Wege, steuern Konzerne, wo und was wir einkaufen. Schon jetzt ahmen Systeme und Algorithmen unser Denken und Sprechen nach.

Ab wann ist man ein Cyborg, wer entscheidet über die Anwendungen der neuen Technologien, und wer steuert sie? Alexander Krützfeldt macht einen Streifzug durch die Welt von morgen, reist durch Deutschland und nach Detroit, spricht mit Cyborgs, Forschern und Entwicklern. Er berichtet von den neuesten Entwicklungen, den größten Hoffnungen und schlimmsten Ängsten. Was ist technisch möglich? Was ist ethisch vertretbar? Wie weit sind die Konzerne? Was erreichen die Cyborgs? Und wo steht die Wissenschaft?

In einem Punkt sind sich alle einig: Die Dringlichkeit, das Thema auf gesellschaftlicher Ebene zu diskutieren, war nie größer als jetzt.

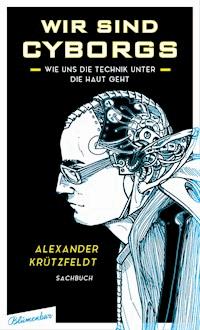

Alexander Krützfeld

Wir sind Cyborgs

Wie uns die Technik unter die Haut geht

Mit Illustrationen von Annelie Kretzschmar

Wenn die Pforten der Wahrnehmung gereinigt würden, würde alles dem Menschen erscheinen, wie es ist: unendlich.

William Blake, The Marriage of Heaven and Hell

Inhalt

Informationen zum Buch

Prolog

Teil 1: Erster Kontakt

Einige Monate zuvor

Die Raumstation

Der Cyborg-Stammtisch

Die Sache mit den Magneten

Level 1 – Magneto

Level 2 – Batman

Tief im Hirn

Teil 2: Fledermausland

Level 3 – Circadia

Die Debatte

Karaoke mit Cyborgs

Der Geschäftsmann

Teil 3: Der große Hype

Level 4 – Der Eyeborg

Affe mit Stöckchen

Zurück in die Zukunft

Der große Hype

Die Wiege der Menschheit

Vielen Dank!

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

PROLOG

Pick-up-Trucks schieben sich in langen Reihen wie fette schwarze Raupen über den Asphalt. Sie schwitzen, die Sonne brennt heiß über »Motor City«.

Der Highway nach Detroit ist immer stark befahren und so voll, dass ich noch nirgends eine Möglichkeit gefunden habe, ihn von meinem Hotel aus zu überqueren. Dabei war Tim Cannon nur eine knappe Meile weiter in einem Hotel auf der anderen Straßenseite untergebracht.

Ich hatte den Trip sorgfältig geplant und gedacht, einen solchen Katzensprung könne man problemlos zu Fuß erledigen. Und nun waren da über 200 Dollar Taxi-Kosten auf meiner Kreditkarte registriert, für zwei Tage.

Donna Haraway, die US-amerikanische Naturwissenschaftshistorikerin und Biologin, Postmarxistin und -feministin, schrieb 1985 in ihrem Cyborg-Manifest, das den Grundstein für die Debatte der kommenden Cyborg-Kultur lieferte: »Im späten 20. Jahrhundert haben wir uns alle in Chimären, theoretisierte und fabrizierte Hybride aus Maschine und Organismus verwandelt, kurz, wir sind Cyborgs.« Nirgends war mir das bisher deutlicher vor Augen geführt worden als hier in Detroit.

Als ich versucht hatte, den Highway auf eigene Faust zu überqueren, hielt mich ein Police Officer an und erklärte mir, wir Europäer könnten das wohl nicht ganz verstehen, aber hier in »Motor City«, einer Stadt, in der jeder Amerikaner mindestens einen Truck besitzt, seien Fußgänger eher unerwünscht und potenziell Verdächtige. Ich war mir nicht sicher, ob das ein Scherz gewesen sein soll oder nicht. Und ob das – letztendlich – nicht völlig egal war.

»Das ist die Kehrseite«, entgegnet Tim Cannon, zieht an seiner E-Zigarette und starrt aus dem Fenster. Auch von seiner Seite: nichts als eine lange Schlangen von Pick-up-Trucks. »Dass wir, die Vereinigten Staaten von Amerika – Land of The Free, Home of The Brave –, völlig vergessen haben, wer wir sind. Wir waren mal eine freie Nation, Mann. Vorreiter und sowas. Heute musst du in diesem Land selbst als Pazifist ’ne Waffe tragen, weil du nicht weißt, wer dich erschießt: Gangster oder Polizisten mit zittrigem Abzugsfinger, die es beim Militär nicht geschafft haben, aber irgendwas für ihr Land tun wollen. Oder Republikaner. Aus Texas. Denen dein Äußeres nicht passt oder die Art, wie du denkst.«

Und er hat ja recht, um die geistige Verfassung einiger »demokratischer« Kollegen da drüben kann man sich manchmal sorgen: Als der Präsidentschaftsanwärter der US-Republikaner, der Texaner Ted Cruz, auf dem Lauf eines Maschinengewehrs neulich Bacon gebraten hat – mit den Worten »That’s how we do it in Texas« –, habe ich mich gefragt: a) Was heißt das für seine Außenpolitik, wenn der Mann schon für eine Scheibe Speck bereit ist, 20 Mal zu schießen? Und b) Sind Waffen vielleicht wirklich für manchen bereits natürliche Erweiterungen des eigenen Körpers, eine Art zusätzliche Gliedmaßen?

Tim Cannon, Cyborg, Hacker, Menschmaschine, schüttelt den Kopf. Eine lange Narbe zieht sich seinen Arm hinauf, das letzte Mahnmal eines Experiments. Er würde auch gern stolz auf sein Land sein, sagt er dann und wendet sich wieder dem Fenster zu. Aber vermutlich fehle ihm dazu das Patriotismus-Gen.

»Mein Vater hat mir dieses Märchen früher auch immer erzählt«, meint Tim, »dass man in diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn man nur will und hart dafür arbeitet, alles erreichen kann. Einen Scheiß kannst du erreichen, wenn du nur hart arbeitest«, erklärt er. »Und jeder hier weiß das auch. Denkst du etwa, die Afro-Amerikaner hier arbeiten nicht hart genug, oder was? Oder alle anderen, die es nicht zu Reichtum bringen? Oder glauben die vielleicht nur nicht genug an sich – ist es das?« Tim wird laut. Lauter als sonst. Er schnauft, macht eine Pause, sammelt sich und fährt fort: »Hier in diesem Land wird jeden Tag so getan, als würdest du über Nacht vom Tellerwäscher zum Millionär werden, wenn du es nur genug willst. Sieh dich doch um, da draußen, auf den Straßen und in den Häusern. Ich meine: Scheiße. Der American Dream ist am Arsch.«

Als ihm das klar wurde, sagt er, sei er fast durchgedreht. Es folgte: der Absturz, ein mehrere Jahre andauerndes persönliches schwarzes Loch, währenddessen er zu großen Teilen in Fort Jackson, South Carolina, und Fort Gordon, Georgia, weilte – als Soldat der US-Armee. Der amerikanische Traum, das sternenbesetzte Banner, war auch Tims Wahrheit und Wirklichkeit gewesen. Er hatte daran geglaubt. Besser gesagt: Er hatte immer versucht, daran zu glauben, ernsthaft und aufrichtig, weil es ihm eine Sicherheit zu garantieren schien – für sein Leben, seinen Platz in dieser Gesellschaft. Aber irgendwann klappte das nicht mehr mit dem Glauben, und religiös war Tim ja nie, vielleicht war deswegen letztendlich der amerikanische Traum daran schuld, der Kontrast zwischen dem Was ist und Was sein könnte im Land der vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten, dass aus Tim aus Pittsburgh das wurde, was er heute ist: ein Cyborg.

Tim befüllt beiläufig seine E-Zigarette. »Ich hasse die NSA, diesen ganzen Überwachungsapparat und wie wir uns auf der Welt benehmen«, sagt er. »Das ist alles eine verdammte Tragödie.«

Tim ist Mitte 30, er lebt mit seiner Freundin in Pittsburgh und postet gerne Bilder von seinem Hund auf Google+. Sein Haus am Stadtrand sieht etwas windschief aus, aber es ist ein schönes Haus, das sicher eine gute Vorlage für einen Stephen-King-Film wäre, bei dem eine gesichtslose Gestalt nachts an der Terrassentür kratzt. Und es ist weit besser als dieser Ort hier, das Konferenz-Hotel in Downtown Southfield, dessen Betten zwar groß, aber nicht sehr gemütlich sind.

Tim Cannon gehört zu der sehr kleinen Gruppe von Menschen, die sich selbst Cyborgs nennen, Menschmaschinen. Sie träumen davon, die biologische Hülle, die Last der Körperlichkeit zu überwinden. Sie träumen von neuen Menschen, die mit Technik gekoppelt sind und aufregende Fähigkeiten besitzen. Sie träumen von sich, von der Zukunft und auch von uns allen. Und trotzdem möchte sich keiner hier als Vorreiter sehen, und es wird Tim verärgern, wenn ich das sage – aber er wirkt schon wie ein Prophet. Es ist diese Art, wie er spricht, der Umstand, dass seine Gruppe ihm bedingungslos folgt bis in dieses Vorstadtnest: Southfield, eine vertrocknete Made im Skelett der Detroiter Peripherie, der Stadt, der es einst so gut ging und heute nicht mehr.

»Chad, wie lange haben wir eigentlich das Zimmer noch?«, fragt Tim Richtung Bett, dreht sich aber nicht um, sondern bleibt in seinem Sessel am Fenster sitzen und schaut weiter auf den Highway hinaus. »Haben die was gesagt?«

Chad Elish, zerknittert vom gestrigen Abend, dem Karaokesingen bis in die Nacht während der Penguicon, einer Veranstaltung für Rollenspieler, Computerspezialisten, Cyborgs und Männer älteren Datums, die sich in zu enge Star-Trek-Uniformen pressen. Chad streckt kurz den Kopf aus der Bettdecke wie ein frisch geschlüpftes, aber sehr zerrupftes Küken. Ein Küken mit Bart und Glatze und ganz winzigen Augen. Dann reibt er sich übers Gesicht und blickt verwundert auf die Uhr und meint: »Bis vier, glaube ich. Nachmittags. IsdochnochZeit.«

»Dann ist ja gut«, sagt Tim leise, fast andächtig und nickt zu sich selbst. »Dann ist gut. Ich dachte schon, wir müssen gleich raus und es wird hektisch. Man sollte ein Hotelzimmer immer so lange haben wie möglich, nicht wahr?« Er zieht an der Zigarette und betrachtet Chad und Mack auf dem Bett. »Es geht doch schließlich ums Prinzip. Und der Rest braucht noch Schlaf.«

Gestern um diese Zeit saßen wir: Tim, ich, Amal, Mack, Drew, Anita und die Medizinerin Cynthia Chestek, eine sehr kompetente und sympathische Frau, in dem kleinen Konferenzzimmer unten in der Lobby: Die Cyborgs aufgereiht an einem langen weißen Tisch. In den vollen Zuschauerreihen davor saßen Mack, ich und ein interessiertes Publikum, das sich über die Zukunft der Menschheit und das Hacken des eigenen Körpers informieren wollte. Zugegeben: Cynthia Chestek, die Medizinerin, saß ein bisschen zwischen den Stühlen. Im wörtlichen und übertragenen Sinn.

Chestek forscht seit Jahrzehnten an Implantaten und erklärte den vier Cyborgs, dass sie es – aus medizinischer Sicht – für nicht vertretbar halte, wenn man sich für Geld oder auch nur als Gefallen gegenseitig operiere. Amal hatte recht spontan den Vorschlag gemacht, im Anschluss an die Fach-Podiumsdiskussion über Bodyhacking gegen eine Gebühr von nur 50 Dollar Interessierten noch vor Ort einen kleinen Chip in die Hand zu setzen. In Reihe eins saßen Mack, Chad, die Medizin-Journalistin Katelyn Mae Petrin und ich. Wir verfolgten das etwas nervöse Treiben. Und nervös waren wir auch. »Mann, die ist ganz schön böse auf uns«, flüsterte Mack, und an seinem Gesicht konnte ich ablesen, dass er ihr vermutlich gleich um den Hals fallen und um Entschuldigung bitten wollte.

Amal hatte viele kleine Taschen mit Pflastern, Desinfektionsmitteln, sterilen Handschuhen und die kleinen RFID-Chips dabei, die man sich einsetzen lassen konnte. Dazu wurde die Haut einen Spalt breit aufgeschnitten und der Chip steril mit einer Art Spritze hineingeschoben. Man kann auf diesen Chips eine kleine Menge Daten speichern, ungefähr so viel wie früher auf einer Diskette. Aber wenn man ehrlich ist, hat er keinen großen Nutzen. Er ist so gesehen das Piercing für Cyborgs: Schmuck und Zugehörigkeit. »Was nicht heißt«, sagt Amal dann immer, »dass wir damit nicht eines Tages unsere Häuser oder Autos öffnen werden«. Und damit hat er auch recht. Aber noch ist es nicht so weit. Und deshalb hatte ich Amals Vorschlag, den Chip nach der Podiumsdiskussion bei mir einzusetzen, dankend abgelehnt. Interessenten gab es genug, es bildete sich sogar eine kleine Schlange.

Cynthia Chestek hingegen, von dem Andrang noch besorgter geworden, hatte angemerkt, dass keiner der vier Cyborgs – auch Amal nicht – eine medizinische Ausbildung besäße. Tim hatte Cynthias Einwand mit den Worten abgebügelt, jeder dürfe doch wohl selbst über seinen Körper entscheiden. Die Medizinerin konterte: Einen Eingriff, der einer Köperverletzung gleichkommt, könne man doch nicht auf einer solchen Veranstaltung kommerzialisieren und für 50 Dollar anbieten.

Ich konnte sie verstehen, irgendwie. Aber mir fehlte auch die Konzentration: Im Nebenraum hielt der Computerspezialist Nick Farr gerade einen sehr bemerkenswerten Vortrag darüber, wie die NSA Kinder, die ein Verfahren wegen Hackens am Hals hatten, erpresste, die Anklage fallenließ und sie anschließend ausbildete. Im Raum daneben wiederum lief laut und deutlich – und sicher hatte auch Nick Farr das hören müssen – eine zweistündige Live-Demonstration diverser Sex-Spielzeuge. Fazit: Ich hätte unter diesen Umständen keinen Vortrag halten können. Aber Nick Farr ist eben ein Profi.

»Soll ich sie zum Aufstehen bewegen?«, fragt Tim, blickt zärtlich über die Betten und fügt dann ironisch und mit der Pose eines Gutsherren hinzu: »Wir sind ja nicht zum Spaß hier!« Dann wirft er ein Papierkügelchen nach Mack, der im anderen Bett neben Chad schläft. Mack bemerkt es nicht, er schläft ziemlich fest, und wenn man ihn wecken will, braucht es schon mehr als eine einfache Papierkugel. Der Vollständigkeit halber muss man nämlich sagen, dass Mack Sawyer bis vor zwei Stunden noch auf dem Boden geschlafen hatte, weil es nämlich Tims Bett war. Mack hatte an der Hotelrezeption kein eigenes mehr bekommen und schläft deshalb schon das ganze Wochenende auf seiner Jacke. Auf dem Fußboden. Hartes Leben, irgendwie.

»Lass sie noch etwas schlafen«, sage ich. »Ihr habt später noch eine ordentliche Strecke vor euch; mit dem Auto zurück nach Pittsburgh. Ihr braucht ausgeschlafene Fahrer.«

Tim nickt, legt den Auffülltank der E-Zigarette auf den Tisch neben sich, auf dem sich leere Bierflaschen, Macks letztes Glas Single Malt, Amals halbleere Flasche Sambuca und die zwei gigantischen Pizzapappen von Anita und Drew aneinanderreihen. Bis vier haben wir an der Hotelbar gesessen, nur für Tim war das alles natürlich nichts: Er trinkt nicht mehr. Er ist jetzt trocken.

Das Tattoo auf seiner Wade erinnert noch an die Zeit davor; es zeigt einen sich zwischen die Beine kotzenden Punk.

»Stört es dich, wenn Mediziner dich nicht erst nehmen oder für verrückt halten?«

Tim überlegt.

»Ich glaube«, antwortet er dann und blickt wieder zum Fenster, sodass ich mich frage, ob das a) seine Lieblingspose ist oder b) seine Weitsicht demonstrieren soll, »die etablierte Forschung kommt mit uns nicht klar, weil wir relativ radikal auftreten.« Tim ist für solche Sätze bekannt. In seinem Windschatten segeln die anderen ein bisschen mit. Er gibt den Prellbock und sagt Sachen wie: »Das Tier in uns will fressen, saufen, ficken – und diese niederen Angewohnheiten vernebeln den Geist, die klare Sicht auf die Dinge.« Und in einem Beitrag im Neon-Magazin von Alard von Kittlitz, der die Jungs vor etwas mehr als einem Jahr begleitet hat, sagte er: »Die Menschheit, guck sie dir doch an. Offensichtlich läuft das alles nicht in die beste Richtung.« Tims Freund, Shawn Parker, Teil der Grindhouse-Cyborg-Gang aus Pittsburgh, fragte mit Blick auf die Menschen, die sich den neuen Cyborg-Technologien verwehren, zynisch: »Was machen wir dann mit den haarlosen Affen, die keine Implantate haben wollen?« Die Reaktionen darauf waren heftig und haben der Cyborg-Bewegung nicht nur genützt. Seither sind Tim und der Rest etwas vorsichtiger geworden mit den krassen Thesen.

»Aber, ich glaube«, sagt Tim, der in dem Beitrag noch richtige Zigaretten rauchte und heute die elektronische Variante bevorzugt, weil sie gesünder sei, »die normalen Leute haben Probleme damit, dass wir der Natur den Mittelfinger zeigen und sagen: Fuck! Wir geben euch die Werkzeuge dazu, sie zu überwinden. Mehr zu sein als Körper und Geist. Und, ich denke«, sagt Tim und klopft seine E-Zigarette aus, »wir können Antworten liefern. Nur werden diese vielen Menschen da draußen nicht gefallen.«

»Wem?«, frage ich.

»Den Konzernen, den dicken Säcken mit Geld, den Leuten, die unser Land regieren. Den Menschen, die Geld damit verdienen, dass der Zustand der Welt bleibt, wie er ist. Solche Leute. Du weißt schon.«

»Und wir sind doch schon Cyborgs«, entgegnet Anita, die gerade den Raum betreten hat, um die Pizzapappen zu entsorgen. »Ich habe ein Gerät in mir, das nennt sich Birth Control. Und sorgt dafür, dass ich nicht schwanger werde.«

»Das Bewusstsein, die Welt mit anderen Augen zu sehen«, sagt Tim, »ändert sich, wenn du einen Chip in der Hand hast.«

»Ich möchte keinen«, entgegne ich. »Ich habe Angst.«

»Das musst du nicht.«

»Ich möchte aber keinen.«

»Ich will auch niemanden zwingen, ich meine ja nur: Du wirst etwas merken, das du bisher verpasst hast«, sagt Tim. »Wir werden geboren im Bewusstsein, zu sterben. Das ist keine besonders schöne Aussicht für das Leben.«

»Davor ist aber reichlich Zeit«, antworte ich.

Tim blickt wieder durch das Fenster auf den Highway. »Vielleicht siehst du das auch nur jetzt so, wo der Tod noch nicht vor dir steht. Vielleicht würdest du sonst deine Meinung ändern.«

Vor anderthalb Jahren hatte sich Tim ein Implantat verpasst, das ihn schlagartig bekannt machte: eine iPhone-große Platine, direkt unter der Haut seines Unterarms. Ganze 90 Tage trug er sie.

»Warum«, frage ich Tim.

»Es misst deine Körpertemperatur.«

»Aber dafür gibt es doch diese Dinger, die man sich unter die Achsel steckt, Thermometer. Da muss man sich nicht gleich den ganzen Arm für aufschneiden.«

»Aber wir machen hier richtige Experimente, für die Forschung – wir quatschen nicht nur rum wie einige andere«, entgegnet Tim und lächelt dabei, weil er schon tausendmal gesehen hat, wie sehr das Menschen Angst macht.

Einem Forscher hatte ich ein Bild der »geglückten« Operation gezeigt, das Tim auf Facebook gestellt hatte. »Oh Gott«, sagte der nur. »Was um Himmelswillen ist das?«

»Das«, erklärte ich, »ist Circadia.«

Rauch steigt seitlich an Tims Gesicht auf. »Ich will nicht nur fürs Quatschen bekannt sein.«

»Manchmal verwundert es mich schon noch«, sagt Tim dann langsam, »dass Cyborgs den Menschen so viel Angst machen. Sie sollten sich mehr mit uns beschäftigen, finde ich. Dann würden sie sehen, dass es uns eigentlich nur um unsere Mitmenschen geht. Um die Freiheit. Um die Zukunft. Um alles.«

»Bist du gerne ein Cyborg?«, frage ich ihn, und die Frage scheint ihn zu verwundern.

»Keine Ahnung«, sagt er und wendet sich mir zu. »Gute Frage. Das würde zunächst voraussetzen, dass ich ein guter Mensch bin, nicht wahr? Ein guter Protagonist, um auch ein guter Cyborg zu sein?«

Dann betrachtet er lange die Besucher vor der Einfahrt, die darauf warten, dass der letzte Tag der Penguicon beginnt: drei Mädchen, die als Disney-Prinzessinnen verkleidet sind – Cinderella, Schneewittchen und Dornröschen – rauchen und werden dabei von den Jungs und Männern begafft, die wahlweise Star-Trek-Uniform oder Kilt tragen.

»Tja. Und manchmal denke ich«, sagt Tim dann und dreht sich zu mir, »ich wäre auch beliebter mit solchen Katzenohren.«

TEIL 1

ERSTER KONTAKT

EINIGE MONATE ZUVOR

Manchmal, wenn ich mich in Gedanken verliere, stelle ich mir vor, wie es wäre, die Augen zu öffnen und in einer fremden Welt aufzuwachen. Nicht auf unserer Erde, sondern einem fernen Planeten, der irgendwo da draußen kalt und dunkel um seinen Stern kreist. Und alles, was ich bis dahin glaubte, über den Menschen zu wissen, würde plötzlich nicht mehr gelten.

Die Frau neben mir reißt ihre Arme hoch, ihr Blick ist glasig. Ein kalter Wind zieht durch den Bahnhof. Aus dem U-Bahn-Schacht leuchten die Scheinwerfer des Zuges. Gelbe Augen, umrahmt von Dunkelheit. Ein riesiger mechanischer Wurm auf der Suche nach Beute.

»Vorsicht!«, schreit die Frau, zieht mich zur Seite, als wolle sie mich schützen, hastet dann aber an mir vorbei zur Bahnsteigkante. Der Wurm schießt ratternd und mit quietschenden Bremsen aus dem Tunnel. Und erst jetzt begreife ich die Situation.

Im Film wäre dies ein guter Zeitpunkt für den Auftritt des Superhelden: Iron Man springt mit rotleuchtenden Augen von der Decke, rammt eine Faust in den Boden und stellt sich entschlossen dem gefräßigen Riesenwurm entgegen, während seine Laserkanone am Unterarm ausklappt und beginnt, sich zu drehen. Und dann – WOOOSCH! – mit 10000 Schuss pro Sekunde: Zurück in die Hölle, mein Freund!

Aber ist ja kein Film.

Ein junger Typ springt aus dem Gleisbett, kurz bevor die Bahn ihn erwischen kann. Er wirkt zerstreut. Nervös verstaut er etwas in seiner Hosentasche.

Ich sehe noch, wie er die Treppen der U-Bahn-Station hinaufeilt, immer zwei Treppen auf einmal, hinaus ins Freie. Nur die Gesichter der Wartenden verraten, wie knapp hier alle dem Horror entgangen sind. »Wahnsinn«, stammelt der Mann neben mir und fasst sich an die Stirn. »Wahnsinn. Und das wegen eines Telefons!?«

Cyborgs sind den meisten vermutlich vor allem durch Comics, Science-Fiction und Filme bekannt geworden: Menschen, durch Technik ergänzt, mit übernatürlichen Fähigkeiten. Sie bleiben dabei aber immer ein Mensch. Wird der Anteil der Maschine zu groß, spricht man eher von Robotern. Roboter haben nichts Menschliches, auch wenn sie vielleicht ab und an so aussehen oder sich so verhalten wie Menschen. Luke Skywalker war ein Mensch. Dann schnitt Darth Vader, ebenfalls ein Cyborg, ihm die Hand ab und ein findiger Techniker ersetzte sie durch einen mechanischen Arm, außen verkleidet wie eine menschliche Hand. Ab dem Zeitpunkt war auch Luke ein Cyborg. Ein Mensch mit Maschinenhand. Der Krieg der Sterne lief 1977 in den USA an, aber von derart filigraner Technik sind wir auch heute noch weit entfernt. Obwohl: Schon vor einigen Jahren ließ der britische Kybernetiker, Professor Kevin Warwick von der Universität Reading, einen Roboterarm mit seinem Nervensystem verbinden. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem Problem, wie man es schaffen kann, Nerven an Computersysteme anzuschließen.

Eingefahrener Zug ist: U8 Richtung Hermannstraße. Bitte einsteigen.

Der Waggon ist voll, die Halteschlaufen baumeln von der Decke wie Lianen. Nur noch fünf Stationen bis zur ersten Begegnung mit einem Cyborg. Ob ich aufgeregt sein sollte? Beunruhigt? Gar ängstlich?

Cyborgs sind etwas aus meiner Kindheit, dachte ich bis vor Kurzem. Jeder Junge in meiner Straße besaß damals diese Action-Figuren. Wer die coolsten besaß, hatte auch die coolsten Freunde. Dass ich jetzt lebende Cyborgs treffen würde, dass ich das noch miterleben darf, würde mein Großvater sagen, und das heute, 2015. Davon hätte ich als Kind nicht mal geträumt.

Unauffällig beobachte ich die Passagiere, die, das Kinn auf der Brust, auf ihre Smartphones starren. Was sie wohl lesen? Ich ziehe mein Notizbuch hervor: Hinter der letzten Seite bewahre ich den Zettel mit den Namen auf: Stefan Greiner, Enno Park, Lepht Anonym, Neil Harbisson, Amal Graafstra, Tim Cannon. Sie alle sollen »echte« Cyborgs sein – und ich würde sie besuchen. Wenn sie denn überhaupt Zeit für mich hätten. Und Stefan Greiner würde der erste sein. Er könne elektromagnetische Wellen spüren, sagt er, da er sich einen Magneten in den Finger gesetzt habe. Er war gewissermaßen Level 1. In meinem Kopf ertönt ein Glockenschlag wie beim Beginn einer neuen Runde von Street Fighter.

Cyborgs und alles, was damit zu tun hat, sind von Mythen umrankt. Das lag zum einen an der Kunst und Literatur über sie, zum anderen an solch hermetisch-düsteren Aufsätzen wie Donna Haraways A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century: »Der moderne Krieg ist eine CyborgOrgie, programmiert in der Sprache von C3I, Command-Control-Communication-Intelligence, ein Posten, der sich 1984 im US-Verteidigungshaushalt auf 84 Milliarden Dollar belief. Ich plädiere dafür, die Cyborgs als eine Fiktion anzusehen, an der sich die Beschaffenheit unserer heutigen gesellschaftlichen und körperlichen Realität ablesen lässt.«

Selbst in den wissenschaftlichsten Arbeiten zu den Cyborgs steckte immer auch ein wenig von den verführerischen Nebelschwaden aus Verschwörungstheorie, Welterklärungsversuch und Erlösungssehnsucht, also dem Stoff, aus dem die besten Actionfilme entstehen.

Mein erster Kontakt mit der Cyborg-Welt entstand ganz einfach, durch einen Artikel über Tim Cannon. Vor einiger Zeit hatte mein Verleger mir eine Schwarzweißkopie eines Neon-Artikels in die Hand gedrückt und gesagt: Das sollte sich mal jemand angucken. Der jemand war ich – und »mal« bedeutete natürlich: sofort.

Ich las von drei Jungs aus Pittsburgh, einer von ihnen Tim. Im Artikel sitzen sie in ihrer Bastelgarage und behaupten von sich, an nichts Geringerem zu arbeiten als der Zukunft der Menschheit. Ein pessimistischer Eisbär auf einer schmelzenden Scholle würde jetzt wohl die Tatze heben und vorsichtig einwenden: Wenn es noch eine Zukunft gibt.

Jedenfalls: Tim, Ex-Soldat und Ex-Alkoholiker, der von sich selbst behauptet, »ein Freak« zu sein, hatte dort unvermittelt die Idee, sich selbst Implantate einzusetzen. Weil kein Arzt das macht, beauftragte er einen Piercer seines Vertrauens. Nach und nach entstand in seinem Keller ein Labor; heute bekannt als Grindhouse Wetware. Das »Wet« in Wetware, ein Begriff der unverkennbar von Hardware und Software inspiriert ist, ist das englische Wort für nass – und damit ist der Körper gemeint. Denn anders als bei Hacks an Hardware tritt hier Flüssigkeit aus. Blut und Eiter.

Tim und seine Kumpels bauten an Circadia, einem Gerät, das unter der Haut sitzt und die Körpertemperatur misst und per Bluetooth an Tims Smartphone schickt. Klar, erstmal nichts weiter als ein integriertes Thermometer. Es soll aber eines Tages alles messen, was mit dem Körper zu tun hat, und so z.B. Diabetes in den Griff kriegen oder den Routine-Check beim Arzt überflüssig machen. Das wäre natürlich praktisch. Die Frage war: Wie lange würde die Entwicklung dauern? Ist Circadia der Anfang von etwas Neuem, etwas, das die Menschheit in ein neues Zeitalter führt wie die Erfindung des Rads, die Bronzeverarbeitung, der Buchdruck oder das Internet und die Computer? Oder ist das Ganze eher begrenzt: Eine Spielerei und mehr nicht?

Die furchteinflößenden Narben auf der Haut seines Unterarms jedenfalls lassen keinen Zweifel daran – Frankenstein lässt grüßen –, dass die Implantation von Circadia mit gewissen Schmerzen verbunden gewesen sein musste. Kein schöner Anblick. Circadia ist aber nicht das einzige Projekt von Grindhouse: Es gibt noch einen Gedanken-Helm für den Kopf, der mit Energie bestimmte Hirnregionen stimulieren soll. Ein großes, rechteckiges Ding.

Tim Cannon soll auf einer Veranstaltung in Berlin mal gesagt haben, dass wir die Biologie hinter uns lassen müssten, der menschliche Körper sei »fundamental fehlerhaft«. Der Zeit-Redakteur Patrick Beuth notierte bei dem Treffen 2013 mit Tim folgende Aussagen: »Ich weiß, dass die Mehrheit der Menschen noch nicht bereit dafür ist. Das wird erst der Fall sein, wenn irgendein Anzugträger die Implantate verkauft und wenn die Implantation nicht mehr mit Schmerzen verbunden sein wird. Fürs Erste wird es etwas für die BodyMod-Szene und die Freaks bleiben, und ich finde das auch gut so. Die sind offener und mutiger als andere.«

Hört man ihn und seine Jungs reden, klingt neben dem Interesse an der Wissenschaft auch eine ordentliche Dosis Technik-Religiosität durch. Einschließlich lose eingestreuter Erlösungsmetaphern. Ihr Ziel ist es, den menschlichen IQ um 60 Punkte zu heben: »Das ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Schimpansen.« Mir war nicht ganz klar, was ich davon halten sollte, aber ich freute mich auf das Treffen. Es würde auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden.

Zwischendurch sei bemerkt, damit hier keine falschen Erwartungen entstehen: Ich werde mir weder zur Steigerung der Verkaufszahlen dieses Buches noch im Interesse der öffentlichen Aufklärung ein iPhone-großes Gerät in den Unterarm setzen lassen. Ich weiß, der Verlag hätte das gerne, aber nein! Da bin ich konservativ.

Der U-Bahn-Zug holpert, als wären Löcher in den Gleisen. Eine Stimme aus Blech sagt freundlich, aber bestimmt: »Nächster Halt: Weinmeisterstraße.«

Ich bin froh, dass Stefan Greiner der erste Cyborg sein wird, den ich treffe. Er machte am Telefon einen ungefährlichen, aufgeschlossenen und sehr eloquenten Eindruck. Er schien keine grimmige Action-Figur zu sein, sondern der nette Typ von nebenan, mit der kleinen Besonderheit, dass dieser Nachbarsjunge mit seinem Magneten im Finger Büroklammern aufliest und den Metallmüll in der Nachbarschaft trennt. So oder so ähnlich stellte ich mir das vor.

Die US-amerikanische Literatur-Professorin N. Katherine Hayles diagnostizierte in ihrem Artikel The Life Cycle of Cyborgs: Writing the Posthuman: »In technischer Hinsicht sind etwa zehn Prozent der aktuellen Bevölkerung Cyborgs.« Hayles bezieht sich darin aber vor allem auf Herzschrittmacher. Smartphone- und Google Glass-Benutzer sind bei den 10 Prozent nicht eingerechnet: Denn ein Telefon kann man aus der Hand legen, Google Glass