Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ventil Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Nach mehr als einem Jahrzehnt Tourleben mit seiner Band Muff Potter, einer der bekanntesten deutschen Punkbands, legt deren Sänger Nagel mit "Wo die wilden Maden graben" sein Romandebüt vor. Der Protagonist kehrt nach einer ausgedehnten Konzerttournee nach Hause in einen unstrukturierten Alltag zurück. Die sozialen Kontakte außerhalb des Bandgefüges sind verkümmert, das Leben in der Heimatstadt gleicht einer permanenten Ausnahmesituation: Alltag, das ist das Leben auf Tour. Voller Leerlauf und vertaner Zeit, monoton und kräftezehrend, doch gleichzeitig auch glamourös und aufputschend. Das Buch handelt von Zuständen, für die man einerseits keine Lösung findet und mit denen man sich andererseits nicht arrangieren kann oder will; von den Widersprüchen, die sich daraus ergeben; von dem Wunsch, mal anzuhalten und auszuruhen und der gleichzeitigen Angst davor. Der Angst, einzurosten. "Wo die wilden Maden graben" beschreibt diesen Alltag zwischen Tour und Heimkehr in kleinen Momentaufnahmen, durchzogen von Erinnerungen an früher, an das Leben in der Kleinstadt, an die schlecht bezahlten Jobs, an fast vergessene Träume und verflossene Liebschaften. Und vor allem an die Anfänge der Band, an die Flucht vor dem erdrückenden Alltag. Der Roman weist neben diesem Einblick in den Touralltag jedoch weit über das bekannte Tourtagebuch-Schema hinaus, beschreibt er doch gerade die Langeweile und Enge im Tourbus, die Problematik des Zurückkommens und die Flucht in die Musik in einer angenehm unaufgeregten Sprache.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nagel

Wo die wilden Maden graben

Nagel, 1976 geboren, Mitte der 80er mit dem Schreiben begonnen: zunächst Artikel über erfundene Bands mit sich selbst als Frontmann, dann acht Ausgaben eines der einflussreichsten Punk-Fanzines der 90er (»Wasted Paper«), 13 Jahre Song- und Textwriting für Muff Potter und 15 Jahre Tagebuch, mit »Wo die wilden Maden graben« das erste Buch.

Das letzte Kapitel des Buches (4. Woche,

7. Tag) besteht aus zwei Muff-Potter-Texten:

»alles was ich brauch« (Nagel, 2005) und

»I love fahrtwind« (Dennis Scheider, 2000)

© Ventil Verlag KG, Mainz 2007

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: 978-3-931555-80-1

eISBN: 978-3-95575-601-7

Lektorat: Jonas Engelmann, Jörn Morisse

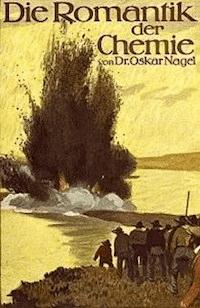

Cover: Oliver Schmitt unter Verwendung eines Fotos von ©steh.de (Sandra Steh)

Ventil Verlag

Boppstraße 25, 55118 Mainz

www.ventil-verlag.de

»You can’t know about everything, only pleasure and pain.« (Cock Robin, »Just Around the Corner«)

Inhalt

Erste Woche

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Zweite Woche

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Dritte Woche

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Vierte Woche

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Dies war meine zwölfte oder fünfzehnte, je nachdem wie man zählt vielleicht sogar zwanzigste Tour mit einer, meist meiner, Punkrockband. Hunderte von Einzelkonzerten und Festivals nicht mitgerechnet. Ich war in PKW auf Tour, manchmal zu fünft mit den Gitarren auf den Knien, in klapprigen Bussen mit Löchern in den Türen, in nicht mehr so klapprigen Bussen mit 220-Volt-Stromanschluss, DVD-Player und Fernseher, in Bullis, Sprintern, Zügen und Nightlinern. Man könnte meinen, ich sei nicht nur im Losfahren, sondern auch im Heimkommen ein alter Hase, aber ich stürze jedes Mal wieder völlig unvorbereitet in den Alltag zu Hause. In einen Alltag, der in meinem Fall die Ausnahmesituation ist, denn Alltag, das ist Tour: siebzehn Uhr Soundcheck, neunzehn Uhr Essen, zwanzig Uhr Türen auf, einundzwanzig Uhr Warmsingen, zweiundzwanzig Uhr auf die Bühne, halb zwölf Saufen, hier der Plan zum Hotel, du hast ein Zimmer mit Mario, Frühstück gibt’s bis um zehn, Abfahrt um elf.

Gestern sind wir zurückgekommen. Vier Wochen Deutschland, Österreich, Schweiz. Auf der Rückfahrt gab es noch die üblichen Scherze:

»Mist, ab morgen müssen wir fürs Bier wieder bezahlen!«

»Wo sind denn all die nach Zugaben schreienden Mädchen plötzlich hin!«

»Scheiße, wie soll ich mich nur zurechtfinden ohne den Zeitplan der Tourneeleitung: siebzehn Uhr Soundcheck, neunzehn Uhr Essen, zwanzig Uhr Türen auf, einundzwanzig Uhr Warmsingen, zweiundzwanzig Uhr auf die Bühne, halb zwölf Saufen …«

Auf jede dieser Bemerkungen folgte raues Gelächter, aber jeder, der schon mal auf einer längeren Tournee war, weiß, wie viel Wahrheit hinter diesen nur scheinbar scherzhaften Sätzen steckt. Und so geisterte auf der Fahrt nach Hause eine seltsame, unartikulierte Melancholie durch den Tourbus.

Oft streitet man sich auch plötzlich, farzt sich an, meist wegen Kleinigkeiten.

»Und was mir schon die ganze Zeit auf den Sack geht – dass du immer so laut gähnen musst!«

»Und du stellst ständig deine scheiß Tasche auf Stühle oder Sofas, damit sich da bloß niemand mehr hinsetzen kann!«

Alle sind nervös und aufgewühlt, gleichzeitig ausgepowert, und jeder geht anders damit um.

Manchmal sind Menschen dabei, die noch nie länger mit einer Band unterwegs waren. Meist sind es Freunde, die Merchandise verkauft oder gefilmt haben, oder nur so mal ein paar Tage mit waren, weil es noch einen freien Platz gab. Sie sagen nachher Sätze wie:

»Oh Mann, wie durchorganisiert das alles ist, ich dachte, es wird die ganze Zeit nur gefeiert und gesoffen, aber das ist ja richtige Arbeit!«

Oder auch, je nach physischer und psychischer Kondition:

»Wahnsinn, wie viel gefeiert und gesoffen wird, ich war nur drei Tage mit und war anschließend eine komplette Woche lang total platt, und ihr seid einfach weitergefahren und habt noch vierzehn Tage so weitergemacht?!«

Unterwegs zu sein ist eine Tretmühle. Es ist stumpf, monoton, kräftezehrend, und gleichzeitig ist es aufregend, glamourös, aufputschend. Man verliert nicht nur schnell den Boden unter den Füßen, sondern auch das klare Urteilsvermögen.

Es gibt einen Satz von Kettcar, die ihn wiederum bei Selim Özdogan ausgeborgt haben, und der auf mich hundertprozentig zutrifft:

»Zu erkennen, dass man glücklich war, ist leicht,

zu erkennen, dass man glücklich ist, ist Kunst.«

Ich habe mir eine Eselsbrücke gebaut, um im richtigen Augenblick zu erkennen, dass es mir gut geht, dass ich ein tolles Leben habe, dass ich tue, was ich will, dass ich selbstbestimmt lebe, dass ich die Guten an meiner Seite habe und dass das alles verdammt noch mal keine Selbstverständlichkeit ist. Eine Eselsbrücke, um den Moment genießen zu können: Ich stelle mir vor, was ich stattdessen machen würde, was ich gemacht habe, machen musste, was mir passiert ist, was hätte passieren können. Erinnerung als Relativierung der subjektiven Wahrnehmung. Fantasie als Sehhilfe. Regelmäßiges Zurückschauen, um sich zu ordnen und wieder nach vorne blicken zu können.

»All names have been changed to protect the innocent.«

(Bomb the Bass, »Beat Dis«)

Erste Woche.

1.

Der Auftritt war echt beschissen. Nicht im Sinne von desaströs, eher lauwarm, also noch beschissener als beschissen. Ich habe keine Ahnung, wieso das erste Konzert einer Tour immer so ätzend sein muss. Wir waren doch gut eingespielt, wir waren nicht übernervös, und wir hatten alle Bock. Ich habe alles gegeben. Vielleicht ein bisschen zu viel, denn nach drei Liedern war ich schon ziemlich aus der Puste. Und das, obwohl ich in der letzten Zeit viel für meine Kondition getan habe. Ich habe Sport gemacht, bin viel gelaufen, um Kraft und Ausdauer für die kommenden vier Wochen zu haben. Aber irgendwie klappt das mit der Krafteinteilung noch nicht so ganz, und die Luft auf der Bühne war quasi nicht vorhanden. Und dann das viele Rauchen vorher. Na ja, vielleicht waren wir auch ein wenig aufgeregt …

Wir haben nicht wirklich gut gespielt, technisch gesehen. Werner hat sich die ganze Zeit verhauen, und obwohl wir uns geschworen haben, nicht mehr so verkrampft auf Fehler zu reagieren und sie stattdessen mit Humor zu nehmen, habe ich gemerkt, wie es mich nervt, dass wir nicht besser spielen. Aber noch schlimmer, als sich leicht zu verhauen, ist es, wenn das Konzert einfach nicht richtig rockt. Und das gerade hat meiner Meinung nach überhaupt nicht gerockt. Auch wenn die Leute es offenbar gut fanden und wir nach der Zugabe sogar eine zweite spielen mussten.

Es gab mal eine Zeit, da war es uns nicht so wichtig, wie wir gespielt haben. Wir waren sowieso die Geilsten und alles andere war Spießerscheiß. Der Auftritt war nur einer von vielen Bestandteilen des Abends, mindestens genauso wichtig war es, wie die Party war, ob wir auf der Hinfahrt ein geiles Mixtape gehört und nachher möglichst viel gesoffen und gegrölt haben. Nichts gegen Mixtapes und Suff, aber das ist für mich alles nur noch Schmuck am Nachthemd. Der Tag auf Tour definiert sich über die sechzig oder fünfundsiebzig oder auch neunzig Minuten, die wir auf der Bühne stehen. Wenn die gut sind, hat sich alles gelohnt. Wenn sie schlecht sind oder langweilig, dann ist der Tag im Eimer. Dann kann kommen, was will, ich gehe mit einem unguten Gefühl ins Bett.

Ich merke es besonders am Tag danach. Das Konzert gestern war gut – mir gehts blendend, ich bin ausgeglichen und glaube an das, was wir tun. Das Konzert gestern war scheiße – ich habe schlechte Laune, bin leicht reizbar und bekomme Zweifel an allem. Bei den anderen ist das nicht so ausgeprägt, und manchmal verachte ich sie dafür. Wie kann man nur Spaß haben, wenn man schlecht gespielt hat! Dafür sind wir doch schließlich hier, nur dafür sind wir all die Kilometer gefahren!

Zum Glück sehen das nicht alle in der Band so extrem wie ich. Nicht auszudenken, was am Tag nach einem schlecht gelaufenen Auftritt sonst für eine Stimmung an Bord herrschen würde. Dazu kommt, dass wir einen Auftritt grundsätzlich völlig unterschiedlich bewerten. Es gibt nur wenige Konzerte, die alle beschissen fanden. Wenn das passiert, kann man davon ausgehen, dass es wirklich ziemlich mies war. Umgekehrt sind wir selten einhellig der Meinung, dass es ein Eins-a-Ding war, und auch hier gilt: Es war mit Sicherheit spektakulär, wenn alle glücklich und aufgeputscht von der Bühne gehen.

Heute gibt es Backstage keine Dusche und keinen Platz. Der Raum hat ein Klo, ein Waschbecken, einen Tisch, eine Bank und einen Schrank von Kühlschrank. In der Ecke stehen auf zwei Stühlen Computer und Drucker der Tourneeleitung. An einem der Stühle klebt ein ausgedrucktes DIN-A4-Blatt: »Produktionsbüro. Bitte anklopfen.« Wir treten uns beim Umziehen gegenseitig auf die Füße. Überall hängen stinkende nasse Sachen. Werner will zeigen, wie doll er geschwitzt hat und wringt sein T-Shirt aus. Beeindruckend, was da für eine Suppe rauskommt, aber muss er das unbedingt mitten im Raum machen?

Ich hätte gerne ein wenig Ruhe, nur ein kleines bisschen Zeit, um auszuatmen und runterzukommen. Aber wo kein Platz ist, ist auch keine Ruhe. Ich habe noch nicht mal eine trockene Hose angezogen, da kommen schon die ersten Bekannten in den Raum gestürmt, versorgen sich mit Bier und Schnaps aus dem Kühlschrank und erzählen uns irgendwas über das Konzert und was man jetzt noch so machen könne und was wir denn jetzt vorhätten und ob wir nicht langsam mal loswollten, die anderen seien auch schon abgehauen.

Lasse stand schon heute Nachmittag mit leuchtenden Augen vor mir. Er besuchte uns beim Soundcheck und meinte es gut, als er sagte: »Geil, nach dem Konzert machen wir richtig einen drauf, wir gehen noch in diese Bar und dann in jene, und um fünf hat Frauke Thekenschluss und wir treffen uns alle im Da-und-dort …«

Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass ich noch nicht weiß, ob ich mitkomme, und dass ich eigentlich viel lieber hier noch was trinken und dann ins Bett gehen würde. Lasse ist einer der besten Typen, die ich kenne. Ich sehe ihn viel zu selten, er freut sich, dass ich da bin, und ich freue mich, dass er da ist, und außerdem hat er immer diesen Hundeblick drauf, dem man nichts abschlagen kann. Und so werfe ich all die guten Vorsätze von wegen diesmal-nicht-gleicham-ersten-Tag-so-übertreiben und das-Hotelzimmer-ist-super-und-ich-will-auf-keinen-Fall-das-Frühstücksbuffet-verpassen über Bord und stürze mich eine knappe Stunde nach dem Konzert mit einem wilden Mob erlebnishungriger Gestalten hinein in die Nacht, gebe mich dem in dieser Stadt üblichen Exzess hin, bis ich, zweiundzwanzig Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, in einem Bett lande, das nicht meins ist, mit einer Person, von der ich den Namen vergessen habe. Um neun Uhr geht der Wecker, um zehn Uhr ist Treffen im Hotel, wo wir noch ein wenig Promo machen müssen. Alle Rock-’n’-Roll-Klischees in der ersten Nacht bedient. Hervorragender Tourstart, herzlichen Glückwunsch.

2.

Fielmann ist von Anfang an dabei. Für die ersten Proben dieser Band hat er mir seine Gitarre geliehen, weil ich keine eigene hatte. Nach einem halben Jahr hat er mir eröffnet, dass er unsere Band super findet, wir aber nie Erfolg haben werden, weil wir »Musik für Mädchen« machen. Später ist er ab und zu mit zu Konzerten gefahren, um unsere ersten Merchandiseprodukte zu verkaufen (ein Demotape, eine Platte, irgendwann sogar ein T-Shirt). Außerdem ist er als Straight Edger meist gefahren, weil wir die ganze Zeit rotzbesoffen waren. Später hat er nicht nur angefangen zu saufen, er war auch den Merchjob leid. Es kam aber nicht in Frage, ohne ihn loszufahren, also brauchten wir eine neue Aufgabe für ihn. Schließlich kam er als gute Seele mit, die sich um alles kümmert. Den Begriff »Tourmanager« kannten wir damals noch nicht. Aber kaum hatten wir ihn das erste Mal vernommen, beschlossen wir, dass Fielmann ab sofort unser Tourmanager ist.

Sobald wir den Bus besteigen, schlüpft er in seine Rolle und wird fortan kaum noch mit seinem Namen, sondern nur noch mit seinem Titel angesprochen: »Die Tourneeleitung«. Er ist mittlerweile ein Profi, verdient seinen Lebensunterhalt damit. Durch Freundschaft und Loyalität in einen Rockberuf geschlittert. Wie herrlich romantisch das ist, und dabei auch noch die Wahrheit!

Als wir vorgestern Abend den Bus einluden, rief er mich an:

»Hey, ich schaffs leider nicht, mitzuhelfen, aber denkt unbedingt dran, den Stahlhelm einzupacken!«

Diesen Helm – keine Ahnung wie der überhaupt in den Proberaum gekommen ist – setzt er nun immer bei Bandbesprechungen auf. Für die Tour hat er sich zusätzlich einen Vollbart stehen lassen, weil er meint, dass dieser ihm bei Gagen- und sonstigen Verhandlungen mehr Autorität verleiht. Er sagt sowas immer halb im Scherz, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er wirklich daran glaubt. Er hat einen großen alten Koffer dabei, in dem sich sein Laptop, ein Aktenordner und eine Flasche Jack Daniels befinden. Dieser Koffer ist der Grund dafür, dass ich im Sprinter nicht die Beine ausstrecken kann, denn der Koffer muss immer in greifbarer Nähe sein. Wenn er damit im Produktionsbüro auftaucht (vorausgesetzt, es gibt ein Produktionsbüro, das aus mehr als zwei Stühlen im Backstageraum besteht), plus Bart, hm, das könnte tatsächlich Eindruck schinden. In welche Richtung auch immer.

Nie will die Tourneeleitung während der Fahrt woanders sitzen als auf ihrem Stammplatz, dem Beifahrersitz. Da sitzt der Chef und checkert und plant und dirigiert, das Ziel vor und den Fahrer neben sich, und hinten die Kids, die sich balgen und streiten und lachen und herumalbern und singen und schreien und fragen, wie weit es noch ist und wann wir endlich da sind.

Soviel zur Theorie. Die Realität sieht etwas anders aus: Kurz nach Abfahrt schläft die Tourneeleitung auf ihrem Tourneeleitungssitz ein. Ein amüsanter Anblick, wie der Kopf langsam nach unten sinkt, dann mit einer ruckartigen Bewegung wieder nach oben schnellt, um gleich wieder nach unten zu sinken, wo er in einer Position rumbaumelt, bei der man vom bloßen Hinsehen Nackenschmerzen bekommt. Beim nächsten Halt fragen wir ihn, ob er denn nicht mal hinten sitzen will, da kann man sich anlehnen, und es gibt hier sogar Kissen! Aber nein, die Tourneeleitung sitzt vorne, und wenn sie sich dabei die Wirbelsäule zu einem »S« wie »Schleudertrauma« verknotet, basta.

Auf allgemeinen Wunsch hat die Tourneeleitung für diese Tour wieder Tourregeln aufgestellt. Heute Morgen wurden sie ausgedruckt und während der Fahrt an alle verteilt.

1.Wir sind nicht zum Spaß hier. Dies ist euer Job (Hättet ja was Vernünftiges lernen können).

2.Also reißt euch zusammen.

3.Es wird täglich mindestens fünf Stunden gepennt.

4.Es werden täglich mindestens drei Mal die Hände gewaschen (mit Seife).

5.Es wird täglich mehr Obst als Junkfood gegessen (A Kiwi a day keeps the doctor away).

6.Es wird täglich mehr Wasser als Alkohol getrunken.

7.Es ist verboten, der Tourneeleitung während der Fahrt auf die Schulter zu tippen.

8.Verpedert wird später.

9.Schnauze.

Unnötig zu erwähnen, dass kaum eine der Regeln jemals eingehalten wird. Trotzdem ein gutes Gefühl, sie zu haben. Man kann außerdem wunderbar Veranstalter und andere Bands irritieren, wenn man sie gleich nach Ankunft für alle sichtbar im Backstageraum und neben der Bühne aufhängt.

Vor allem Punkt sieben sorgt für allgemeine Erheiterung. Dabei ist es durchaus verständlich, dass er hier aufgeführt wird. Wer würde nicht wahnsinnig, wenn einem während einer sechsstündigen Autofahrt alle zwei Minuten jemand auf die Schulter tippt, um Dinge zu fragen wie: »Duuu, was gibts denn heute zu essen?«, oder »Ey Tourneeleitung, ham die da Internet im Backstage und ist die Freundin vom Veranstalter eigentlich hübsch?«

Punkt acht ist ein bisschen universaler, denn »verpedern« kann alles mögliche bedeuten. Man kann nach dem Konzert die Taschen in den Bus »verpedern«, oder vor dem Auftritt die Kabel mit Gaffatape am Boden fest-»pedern«. Manchmal wacht auch jemand mit einer höllischen »Nackenverpederung« auf (z.B. auf dem Beifahrersitz). Aber meistens heißt es »saufen, picheln, verhaften, schütten, sich wegballern«, und so ist es hier auch hauptsächlich gemeint.

Die Regeln wurden auf der letzten Tour zum ersten Mal aufgestellt, aber die einzige verbliebene und wichtigste ist die neunte. Werner, der alte Trucker, bemängelt, dass der ursprüngliche fünfte Punkt nicht mehr auftaucht: »Kritik am Fahrer ist außer in Notfällen nicht gestattet.« Als wir das bemerken, freuen wir uns diebisch. In den nächsten Stunden wird aufs Niederträchtigste Werners Fahrstil kommentiert, bis auch das zu langweilig wird.

Wir würden gerne eine DVD gucken, haben aber kaum welche dabei. »Ich hab meine Filme zu Hause gelassen, weil ich die alle schon gesehen hab!«, ist die gängige Ausrede. Wir beschließen, dass jeder mindestens eine DVD kaufen muss, und befehlen Werner, er soll verdammt nochmal nicht so schleichen, sondern ein bisschen aufs Gaspedal treten, damit wir Zeit rausschlagen für den nächsten auffindbaren Media Markt.

»Punkt fünf!«, ruft er.

»Gibts nicht mehr, also heiz ein!«, schallt es aus dem Fond zurück.

Wunschlos unglücklich vegetierst du tagelang vor dich hin. Tagsüber bringt das gute Wetter dir Schuldgefühle, weil du deine Tage so sinnlos verschwendest. Hast du als junger Mensch nicht die Pflicht, dich zu amüsieren, etwas zu erleben, etwas zu leisten? Der Saft der Jugend, er verdorrt dir in den Adern. Nachts macht der Mond dich ganz komisch. Du hast Fernweh, von der Sorte, die so seltsam nach Heimweh schmeckt. Für den Heimatlosen ist Heimweh der Motor für die Flucht nach vorn. Aber dein Motor hat einen Getriebeschaden. Du versuchst, nicht aus dem Fenster zu sehen. Du blickst nicht mehr gen Himmel, weil du dich gegenüber Sonne und Mond so klein und elend fühlst. Außerdem willst du es um jeden Preis vermeiden, eine Sternschnuppe zu sehen, die dich doch nur daran erinnern würde, dass du nicht weißt, was du dir wünschen sollst. Dir fällt einfach nichts ein, was dich aus diesem Loch ziehen könnte.

Morgens liegst du im Bett, wirst immer wieder wach, ausgeschlafen, und bleibst liegen. Es gibt nichts, wofür es sich aufzustehen lohnt. Erst wenn Muskeln und Gelenke zu schmerzen beginnen, schälst du dich aus deinem Laken und stellst den Computer an.

Tagsüber rufst du mindestens dreißig bis vierzig Mal E-Mails ab. Manchmal im Minutentakt. Meistens hast du keine Post oder nur Werbung. »Penis«, »Business«, »Finance«, »Viagra«. Die Betreffzeilen der Hölle. Wenn dir jemand schreibt, freust du dich. Du schreibst sofort zurück und hast zwei Minuten drauf wieder nichts zu tun.

Du onanierst mehrmals täglich, aber selbst das macht keinen Spaß. Es dient lediglich dem Druckablassen, wird zu einer reinen Beschäftigungsmaßnahme. Wenn du ejakuliert hast, fühlst du dich einen Moment lang angenehm erschöpft, leer und müde. Das hält aber nur ein paar Minuten an. Manchmal liegst du zum dritten, vierten oder fünften Mal am Tag auf dem Bett, drückst verzweifelt an dir rum und musst schließlich einsehen, dass du völlig ausgepumpt bist und nicht mehr kommen kannst.

Heute ist das komplette Gegenteil von gestern. In diesem Jugendzentrum gibt es vielleicht ein oder zwei Musikveranstaltungen im Monat, während der Laden gestern so gut wie jeden Tag in der Woche eine Band da hat. Dieser Ort zählt ca. fünzigtausend Einwohner, die Stadt in der wir gestern waren, hat mehr als das Fünfundzwanzigfache davon. Das Durchschnittsalter lag bei Anfang bis Mitte zwanzig, heute liegt es ein paar Jahre drunter. Die Leute gestern trugen lässige Klamotten und hatten einen guten Musikgeschmack. Es waren hauptsächlich Studenten anwesend. Studenten, die aussahen wie Studenten und Studenten, die aussahen wie Studenten, die auf keinen Fall wie Studenten aussehen wollen. Sie trugen coole Jeansjacken, Tattoos und Dreitagebärte, standen lässig herum, rauchten wie die Blöden und waren allgemein ziemlich übersättigt. Einige hatten kleine Papierbriefchen mit weißem Pulver in den Hosentaschen, das sie hinter mit Bandstickern übersäten Klotüren wegsnieften.

Heute sind sie alle da: die Muckertypen, die Dorfpunker, die Aktivistinnen von der örtlichen Attac-Gruppe, die Kids in den viel zu großen, mit frechen Sprüchen bedruckten T-Shirts. »Wir sind das OB-Team, in der Regel sind wir voll« und ähnliche Klopper. Fremdschämen ist angesagt, und gleichzeitig muss ich über diesen T-Shirt-Aufdruck lachen. Ich muss an die Sexminister denken. Der von China: Schwingdeinding, und von Schweden: Lasse Samenström. Ich kichere in mich hinein und komme mir ziemlich pubertär dabei vor. Auf dem Jungsklo steht in Krakelschrift: »Achmed B. ist schwuhl.« Draußen am Ende des Parkplatzes sitzen Jungs mit per Sicherheitsnadeln befestigten Anarchie-Aufnähern auf dem Parka und teilen sich eine Bong mit Bretter-piece. Am Merchandisestand versucht die eine Hälfte, drei CDs auf den Preis von einer runterzuhandeln, während die andere fragt, warum wir keine signierten Autogrammkarten haben.

Was alle Besucher heute Abend vereint: Sie sind nicht cool, aber sie haben Bock. Sie sind laut, enthusiastisch und hungrig. Sie wollen was erleben. Ich kenne ihr Leben, ich habe es auch gelebt. Ich weiß, woher sie kommen. Die erdrückende Enge der Kleinstadt, die Beklemmung, das Gefühl, dass man jeden Straßenzug in- und auswendig kennt, dass es nichts zu entdecken gibt außer Alkohol und Zigaretten. Langeweile und Tristesse lauern hinter jedem Vorhang. Und wenn dann doch mal was los ist, sind sie alle da.

So wie heute. Schon bei der Vorband ist der Konzertraum gerammelt voll. Die Hälfte des Publikums heute Abend wird sich in zwei Wochen beim Stadtfest wieder über den Weg laufen. Wer nach dem Abitur nicht abhaut, hat gute Chancen, sein ganzes Leben hier zu verbringen.

Schon beim ersten Song bricht die Hölle los. Während unseres Auftritts muss unser Backliner Dr. Menke nach jedem Song meine Monitorboxen wieder auf ihre Position rücken, weil die Testosteron verballernde Jugend nicht mehr an sich halten kann. Welcome to the Kleinstadt-Jungle. Ständig fliegt der Mikroständer um, ein paarmal bekomme ich ihn genau in die Fresse. Dinge fliegen durch die Gegend. Ein Turnschuh landet auf der Bühne, und unaufhörlich wird ein Ritual zelebriert, das bei unter Energie-Überschuss leidenden Dorfjungs als Zeichen von Lebenswut und Hedonismus gilt: die Bierdusche. Sepp hat Mühe, das Mischpult trocken zu halten. Ein paar Kids versuchen zu stagediven, sind aber zu blöd dazu und reißen mit ihren tollpatschigen Bewegungen die Kabel aus unseren Effektgeräten. Der einsame Ordner vor der Bühne kriegt Anweisung von Dr. Menke, die Leute von der Bühne fernzuhalten. Er hat damit alle Hände voll zu tun. In der ersten Reihe neben den Boxen stehen zwei betrunkene Teenager, die das ganze Konzert über abwechselnd tanzen und knutschen. Gegen Ende des Auftritts zieht Dr. Menke ein Mädchen aus der ersten Reihe auf die Seite der Bühne, weil sie offenbar kurz vorm Kollaps steht. Hell on earth.

Der Backstageraum befindet sich nicht hinter der Bühne, sondern am anderen Ende des Raums, und die Leute lassen uns nach Ende der Playlist nicht von der Bühne. Sie bilden in den ersten drei Reihen eine Mauer und singen Sprechchöre zur Melodie von »Brown Girl in the Ring«:

»So einfach geht das nicht, scha-la-la-lala!«

Also bleiben wir oben und gehen direkt in die Zugabe über. Das Pärchen ist immer noch zugange. Ich sehe wie das Mädchen dem Jungen beim Küssen die Hand in die Hose schiebt. Seine Hand wandert unter ihr T-Shirt. Mario und ich tauschen Oh-Gott-wo-sind-wir-denn-hier-gelandet-Blicke aus. Nach drei Liedern ist die Zugabe vorbei. Ich bin klatschnass und fertig. Ich bräuchte dringend was zu trinken, etwas mit Zucker drin, aber das Publikum will uns immer noch nicht gehen lassen. Wir beratschlagen uns kurz vorm Schlagzeug und entscheiden, zwei weitere Songs zu spielen und dann aber wirklich aufzuhören. Während des letzten Songs liegen die beiden Teenies zwischen meinen und Marios Monitoren auf der Bühne. Er liegt auf dem Rücken, sie sitzt halb auf ihm drauf und reibt ihren Unterleib an der Beule in seiner Hose. Dabei lecken sie sich ab als gäbe es kein Morgen. Dr. Menke kniet am Rand der Bühne und sieht leicht überfordert aus. Er weiß nicht so recht, ob er eingreifen soll, entscheidet sich dann aber dagegen und lässt die beiden einfach machen. Mario und ich können vor Lachen kaum singen. Normalerweise hasse ich es wie die Pest, wenn Leute auf der Bühne sitzen oder liegen, oder wenn sie stundenlang vorne herumstehen, um dann mit den Füßen voraus in die Menge zu springen, und es mit ihrer Hampelei nicht nur an jeglichem Gespür für Stil mangeln lassen, sondern auch unschuldige Musikliebhaber terrorisieren und mich daran hindern, vernünftig zu spielen. Aber hier ist alles so grotesk und übertrieben, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als es mit Humor zu nehmen. Wir sind hier zwar die Feldherren, aber wie das Feld bestellt ist, darauf haben wir keinen Einfluss. Entweder aufhören oder durchziehen. Dies ist nicht der Moment für reading between the frontlines.

Beim allerletzten Ton schmeißen wir unsere Instrumente in die Ecke, bedanken uns für den außerordentlichen Abend und springen von der Bühne. Während die Leute schreien, johlen und an unseren T-Shirts zerren, bahnen wir uns mit Gewalt einen Weg durch die Menge. Hier ist man schon rockstarverdächtig, wenn man eine Gitarre halten kann. Die Tourneeleitung steht am Backstageraum, lässt uns rein und postiert sich dann draußen vor der Tür, um uns wahnsinnige Teenage-Werwölfe vom Leib zu halten.

Wir lassen uns in die Sofas fallen und sind fix und fertig.

Ich trinke einen halben Liter Fanta auf ex. Kowalski zündet sich eine Fluppe an und hilft dann Werner aus seinem T-Shirt, der es nicht alleine schafft. Seine Augen sind von Anstrengung und Schweiß rot geschwollen. Wieder wringt er sein T-Shirt aus, diesmal immerhin über dem Waschbecken. Er sagt, wir hätten eigentlich noch einen weiteren Song spielen müssen, dann hätten wir und alle anderen den beiden Teenagern noch beim Vögeln zugucken können.

Derweil tobt draußen Krieg. Die After-Show-CD von Sepp fliegt nach nur einem Song raus, denn die Lemonheads sind hier nicht gefragt. Der DJ legt in ohrenbetäubender Lautstärke Turbonegro auf. »Get it on«. Jetzt gehts los, volle Kanne Dorfdisco. Dr. Menke muss derweil auf der Bühne unser Equipment vor durchdrehenden Kids beschützen. Er gibt Setlisten raus, Plecs und ausnahmsweise sogar alte Drumsticks, die Werner normalerweise für Proben und Soundchecks behält. Aber er hat nicht genug für alle und winkt panisch zwei ihm unbekannte, aber halbwegs seriös wirkende Typen von der Vorband ran, die ihm beim schnellen Verstauen von Fußschaltern, Gitarren, Kabeln und Mikros helfen. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird auf kurzem Wege in irgendwelche Koffer geworfen. Kabel aufrollen, Mikros sortieren, das kann man später immer noch machen. Jetzt ist es oberste Priorität, unseren Kram zu retten, bevor hier alle total ausrasten.

Der Alkohol fließt in Strömen. Minderjährige pissen, scheißen und kotzen die Klos zu. Ein Nachwuchspunker legt sich beim Pogen aufs Maul und verliert auf dem gekachelten Boden einen Zahn. Wild aus dem Mund blutend wird er von seinen Freunden aus dem Saal geschleppt. Schreiend versucht er sich von ihnen zu befreien: »Lasst mich, ich will pogen, ich hab nichts, lasst mich los, ihr Schweine!«

Mein Mitgefühl gilt Simon, dem Mann an der Front. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, mit was für Gestalten er es gerade am Merchandisestand zu tun hat. Die arme Sau.

Als wir kurze Zeit später unser Equipment mitten durch die tanzende, stolpernde, schlafende, lallende und kotzende Meute tragen, beobachte ich den Zivildienstleistenden des Ladens, wie er versucht, einen Altrocker zu wecken, der im Stehen mit dem Gesicht auf der Theke eingeschlafen ist. Seine fettigen langen Haare liegen in einer Bierpfütze, seine Arme hängen schlaff an ihm herunter. Als er endlich aufwacht, taumelt er wirr mit sich selbst redend durch den Raum und sucht den Ausgang am falschen Ende des Gebäudes. Dann kommt er zurück, stellt sich vor mir auf und schreit mich an, dass er wieder kommen und meinen ganzen Laden anzünden wird. Speichel läuft aus seinem Mund.

Wir verstauen unseren Kram und machen, dass wir da raus kommen.

Abends surfst du angeödet durchs Internet und bietest aus lauter Langeweile bei eBay auf ein paar Neunziger-Jahre-Gitarrenpop-CDs, über die du damals immer gelästert hast, wie es sich für einen coolen Punkrocker gehörte. In Online-Fanzines liest du Interviews mit Bands oder Künstlern, die du nicht kennst und die überhaupt nichts Interessantes zu erzählen haben. Dabei trinkst du Alkohol. Rotwein, Weißwein, Wodka-O, Whiskey mit Eis. Du trinkst und trinkst, wirst aber nicht besoffen. Deine Bewegungen werden unkoordinierter, deine Augen schummrig, aber der Rausch, dieser gute, befreiende, kreative große Bruder, er will sich einfach nicht einstellen.

In der Zwischenzeit werden die Menschen besser an ihren Instrumenten, probieren neue Sachen aus, lernen Dinge wie Fotografieren oder Tauchen, haben tolle Körper, machen Sport, ziehen in fremde Städte oder erforschen ferne Länder, sie studieren Geschichte oder Biologie, machen außerordentliche Erfahrungen mit synthetischen Drogen, sie verlieben sich oder werden Sexprofis, erhalten Unmengen an Geld, Befriedigung oder Fans, und du machst einfach nicht mit. Während die Welt sich in atemberaubender Geschwindigkeit weiterdreht, liegst du, von ein paar spastischen Zuckungen abgesehen, vollkommen regungslos in deinen paar Quadratmetern und suhlst dich in deiner Lethargie. Du fühlst dich nicht gut dabei, du bist alles andere als glücklich mit diesem Einsiedler-Dasein, aber du kannst dich nicht aufraffen, etwas Neues anzufangen. Die Welt ist so schnell und gut drauf, alle sind so gut in ihrer Abteilung, dass du dich in ihrer Gegenwart blöd, lächerlich und alt fühlst und jeglichen Elan verlierst, an deiner Situation etwas zu ändern.

Wenn du auf der Straße entfernten Bekannten begegnest, versuchst du, ihnen aus dem Weg zu gehen. Du schaust auf den Boden, tust so, als würdest du telefonieren, oder kramst in deiner Tasche, als würdest du etwas suchen. Manchmal biegst du sogar in eine Seitenstraße ein und nimmst einen Umweg, nur um nicht in die Verlegenheit zu kommen, mit jemandem reden zu müssen. In den Supermarkt gehst du nur mit dem MD-Player in der Tasche. Die Musik auf den Ohren gibt dir einen Schutzschild, ohne den du nur ungern das Haus verlässt. Du guckst dir bewusst Phrasen von anderen ab, kopierst ihren Plauderton, übernimmst ganze Sätze, damit du beim von Zeit zu Zeit unvermeidbaren Smalltalk nicht auffällst, damit du dein Gegenüber schnell wieder los wirst, ohne ihm ein mulmiges Gefühl zu geben. Niemand soll dich fragen, was mit dir los ist. Du weißt es doch selbst nicht.

Mindestens fünf Mal fängst du an, »Moby Dick« zu lesen. Immer hörst du nach wenigen Seiten wieder auf, weil du aus Zwang, nicht aus Lust liest. Nichts macht dir Spaß. Du bist so einsam und verzweifelt, dass du nicht mal schreibst, liest, Gitarre spielst, Freunde besuchst oder irgendwen anrufst. Du hältst dich für durch und durch unzumutbar und möchtest nicht, dass dich jemand so sieht. Du schwankst zwischen Selbsthass und Selbstmitleid, zwischen Weltschmerz und Verachtung, zwischen Hass und Gleichgültikeit. Du kotzt dich selber an.

Dann fängst du an, mit dir selbst zu reden. »Schnauze«, sagst du, wieder und wieder. Fernseher an, »Schnauze, Arschgeburt«, Fernseher aus. Du singst Melodien von bekannten Songs mit einem einzigen Wort nach: Schnauze. Schnauze Schnauze Schnauze.

3.

Wir halten bei McDonald’s. Die Tourneeleitung findet das gut, weil es schnell geht und überall gleich schmeckt. »Überall gleich scheiße«, füge ich hinzu. Die Auswahl an vegetarischem Essen ist hier extrem begrenzt. Design und Geräuschkulisse sind unerträglich. Ich fühle mich jedes Mal wie ausgekotzt, wenn ich da rauskomme. Als hätte ich mich total gehen lassen. Eklig, aufgeschwemmt, übersatt und trotzdem noch immer hungrig. Ich würde lieber eine halbe Stunde eher losfahren und dafür an einer vernünftigen Pizzeria halten, wo man sich in Ruhe hinsetzen und einen Wein zum Essen bestellen kann. Ist das denn zu viel verlangt? Ist das etwa spießig, oder was?

Burger-Restaurants sind der reine Terror. Für die Gesundheit, für die Nerven. Ich beschließe, da nicht mehr reinzugehen, auch wenn ich das Wort »Boykott« nicht ausstehen kann. Zum ersten Mal habe ich es im Geschichtsunterricht in Verbindung mit dem 9. November 1938 gehört und seitdem ein gespaltenes Verhältnis dazu. Boykott erinnert mich außerdem an pubertären Aktionismus und gutmenschlerische Onanie. Aber egal wie man es nennt, ich versuche, es zu vermeiden, hier zu essen. Sollen die anderen sich doch ihren Scheißfraß holen, sind ja eh kaum noch Vegetarier an Bord. Alle eingeknickt, erst heimlich, dann ab und zu mal Fisch essen, und schließlich so richtig loslegen. Wie alle ehemaligen Vegetarier scheinen sie sich jetzt ausschließlich von Fleisch zu ernähren. Haben wohl einiges nachzuholen.

Sollen sie sich doch ihre schmierigen Fish- und Bigmäcs reinschieben, den pulvrigen Brei mit dickflüssigen Milkshakes runterspülen und sich als Dessert noch ein nur aus Zucker und Kälte bestehendes Eis hinterherzwängen. Ich gehe lieber mit Mario zur Tanke und kaufe mir eine Tüte Erdnussflips. Das ist nicht geil, kostet aber ein Zehntel, bei doppelter Nahrhaftigkeit.

Du willst euer neues Lied hören, das du bei der letzten Bandprobe auf Mini-Disc aufgenommen hast. Du musst es unbedingt laut hören, aber es ist schon spät. Aus Rücksicht gegenüber deiner Mitbewohnerin, die einen sozialen Beruf ausübt und morgen früh raus muss, hörst du es nicht über die Stereoanlage, sondern stopfst dir den MD-Player in die hintere Pyjamatasche und die Stöpsel in die Ohren. Ein guter Song, noch ohne Gesang, aber schon sehr mitreißend. Noch vorm ersten Refrain hast du deine Gitarre umhängen und stehst vor dem Spiegel. Je öfter und lauter du es hörst, desto besser siehst du dabei aus. Die Massen jubeln dir zu, du bewegst dich unheimlich cool und hast einen aggressiven Gesichtsausdruck drauf. In der Bridge, kurz vorm letzten Refrain, lächelst du einmal ganz leicht, das wirkt in diesem Zusammenhang ein bisschen irre, aber irgendwie auch süß. Auf einer Empore neben der Bühne entdeckst du vier oder fünf Mädchen, die du heiß findest, und bist dir sicher, dass keine von ihnen diesem Blick widerstehen kann!

Am Ende gibt es einen richtigen Showdown, eine derbe Steigerung, bei der die Gitarren heulen und kreischen, während Schlagzeug und Bass einen monotonen, lauter werdenden Beat spielen. Du wirbelst einmal um deine eigene Achse und denkst: »Boah, ich bin ein freshes Biest! Ich bin ganz schön …«

Du hast nicht bemerkt, wie der MD-Player aus der Hosentasche gerutscht ist, plötzlich reißt es dir die Stöpsel aus den Ohren und du hörst nur noch den Aufprall: ein großes BAZONG! Mit vielen kleinen SCHATENG!s hinterher. Die Batterieklappe ist aufgesprungen, die Batterie rausgekullert. Du willst sie wieder einlegen, aber die Klappe lässt sich nicht mehr schließen.

In Pyjamahose und T-Shirt sitzt du auf deinem Bett, die Gitarre auf den Knien, das Plektrum im Mund, und drückst und schiebst, aber die Klappe will einfach nicht einrasten. Du bist sehr ungeschickt in diesen Fummelarbeiten. Genau genommen bist du ungeschickt in allen Dingen, für die man Hände braucht. Aber schließlich erkennst sogar du das Problem. Ein kleiner Nippel vom Verschluss ist abgebrochen. Wird mit Batterie nicht mehr funktionieren, das Gerät.

Du könntest das Netzteil benutzen, dann allerdings nicht mehr dazu vor dem Spiegel rumposen. Du könntest das Lied über die Stereoanlage weiterhören, aber es ist spät, und die Dame nebenan hat doch diesen sozialen Beruf. Du könntest auch einfach ins Bett gehen.

Zum Einschlafen hörst du Pinback und ziehst dir die Decke ans Kinn. Nachdem alle zwölf Lieder durch sind und du die Augen noch keine Minute am Stück geschlossen hattest, stehst du auf, drückst auf Play, und hörst die CD nochmal. »I wish that you were here, we’d have a tea party to celebrate, drive a cop car into the lake, hold our breath for two long boring days«.

Zwischen Soundcheck und Auftritt ist noch Zeit, im Hotel einzuchecken und dort ein wenig abzuhängen. Wir wussten vorher nicht, dass das vermeintliche Hotel ein ehemaliges Studentenwohnheim ist. Es ist bereits dunkel, als wir dort ankommen. Ein riesiges Gelände, auf dem kaum noch Menschen wohnen. Eine Geisterstadt. Unheimlich. Überall werden hier im Osten jetzt Viertel wie dieses abgerissen. Ich habe heute in einer Tageszeitung, die im Bus rumflog, gelesen, dass zum Beispiel Hoyerswerda seit der Wende mehr als ein Drittel seiner Einwohner verloren hat. Ganze Vororte werden da abgerissen. Was muss das für ein deprimierendes Wohn- und Lebensgefühl sein, wenn um einen rum alles zusammenbricht, ausdörrt, den Bach runtergeht. Wenn alle nur weg wollen. Mir tun die Leute leid, die aus beruflichen oder familiären Gründen dort bleiben müssen. Sie haben vielleicht einen Job, den sie hassen, müssen aber im gleichen Moment froh sein, überhaupt einen zu haben. Müssen froh sein, sich morgens aus dem Bett zu quälen und etwas zu tun, das sie nicht tun möchten. Wie absurd. Wie schrecklich. Und ich weiß ja selbst, wie es ist, in einer Stadt zu wohnen, aus der alle abhauen, sobald sie können. Ich habe so viel Zeit dort verbracht, komplette Freundeskreise verloren, weil ich immer der Jüngste war, während meine älteren Freunde irgendwann wegzogen. Die, die blieben, versanken in Lethargie, Drogensucht oder bürgerlicher Zweisamkeit.

Die Zimmer sind karg, hässlich und gammelig. »Funktional« nennt man das auch verklärend. Der Teppichboden ist abgewetzt und staubig, eine nackte Glühbirne baumelt von der Decke. Die Nachttischlampe ist gelb von zu viel Rauch und zu viel Zeit. Die Vorhänge sind schwer, speckig und braun. Es gibt keinen Fernseher und kein Radio. Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, hierher zu fahren. Ich würde lieber bis zum Konzert im Club abhängen, ein paar Leute treffen oder lesen oder schreiben. Ich hänge meine Bühnenklamotten auf die Heizung, Hose, T-Shirt, Unterhose. Sie sind noch klamm, ich habe sie nicht trocken bekommen, weil der Heizkörper im Hotel letzte Nacht schon mit Marios Sachen belegt war. Ich drehe die Heizung auf volle Kanne, aber nichts passiert. Duschen wäre eine Idee, aber es kommt kein heißes Wasser. Nach der langen Fahrt wäre es ein gutes Gefühl, mal die Socken auszuziehen. Der schuppige, dreckige Boden sagt mir: Lass es lieber bleiben. Ich lege mich aufs Bett. Mario liegt auf seinem und döst. Ich lese ein paar Seiten in meinem Buch. »Fräulein Smillas Gespür für Schnee«. Smilla ist ein genauso eigenwilliges, toughes und beeindruckendes Frollein, wie ihr geheimnisvoller, wunderschöner Name andeutet. Aber bereits nach wenigen Seiten fallen auch mir die Augen zu.

Ich befinde mich gerade in einem nicht wirklich entspannenden Halbschlafzustand, als neben mir mein Handy piept. Eine SMS von der Tourneeleitung aus dem Zimmer nebenan. »Heißwasser lange laufen lassen!«, steht drin. Süß, wie er sich um uns kümmert. Ich probiere es. Nach ein paar Minuten wird das Wasser endlich warm. Danke, Tourneeleitung.

Am nächsten Morgen hasst du die Welt, als du siehst, dass du das Gerät vor genau einem Jahr und zwei Wochen gekauft hast. Dein Mitbewohner sagt dir allerdings, dass es dank irgendeiner neuen EU-Verordnung jetzt zwei Jahre Garantie auf technische Geräte gibt. Geil, danke, EU! Du hasst die Welt jetzt nur noch ein bisschen, und zwar, weil du zur Reklamation ein Karstadthaus betreten musst. Die Abteilung ist groß, überfüllt und unterbesetzt. Während du auf einen freien Verkäufer wartest und dich dabei anscheinend als Einziger nicht dreist vordrängelst, schlenderst du durch die Gänge und bist erstaunt über all die Geräte, von denen du noch nie gehört hast. MD-Player sind kaum noch im Angebot, dafür diese MP3-Player. Wahnsinn, in wie vielen verschiedenen Größen es die gibt. Du fragst dich, wer das alles kauft, und wer sich die Mühe macht, all die kleinen Unterschiede zwischen den diversen Ausführungen, Marken und Preisklassen herauszufinden. Große Auswahl schüchtert dich ein. Du willst haben, was du brauchst, und das dann für immer behalten. Deine Jeanshose ebenso wie deinen Verstärker, deine Gitarre wie deine Kaffeemaschine, deine Schuhe wie dein Minidiscdingens. Und dann all die neuen Geräte – wirst du langsam alt, wenn du nicht weißt, was das alles ist und es dich auch gar nicht interessiert?

»Müssen wir einschicken«, sagt der Verkäufer, »kann aber dauern, drei Wochen oder vier, ist bei Sharp normal, was soll ich tun, kann ich ja auch nichts dran machen.«

Als hättest du nach dieser Entschuldigung verlangt, als du ihm das Ding mit den Worten »Ist mir runtergefallen, müsste noch Garantie drauf sein«, in die Hand gedrückt hast. Du scheinst irgendetwas an dir zu haben, das Menschen das Gefühl gibt, du willst ihnen was. Dabei pocht in dir doch ein großes Herz für arme Leute wie Karstadtverkäufer, Pommesbudenfrauen oder Aldikassiererinnen, die sich Tag für Tag rabiate, boshafte »Kunde-ist-König«-Mentalitäten gefallen lassen und dabei dann noch freundlich und geduldig bleiben müssen.