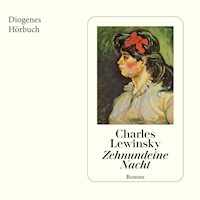

11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Im schäbigen Hotel Palace besucht ein zwielichtiger Geschäftsmann Nacht für Nacht eine alternde Prostituierte und lässt sich von ihr Geschichten erzählen – denn sie hat ein Flair für das Abgründige, nicht nur im Leben, sondern auch in der Erfindung. Elf Nächte lang ersinnt diese moderne Scheherazade die wildesten Märchen und Parabeln – um ihren letzten Kunden, der sich gern König nennen lässt, zufriedenzustellen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 211

Ähnliche

Charles Lewinsky

Zehnundeine Nacht

Roman

Diogenes

Der Sultan wollte wissen, wie die Geschichte weiterging, und beschloss deshalb, Scheherazade noch einen Tag länger am Leben zu lassen.

Geschichten aus Tausendundeiner Nacht

Der Palast

Das Gebäude war einmal ein Hotel gewesen. Nie ganz so vornehm, wie es sich zu seinen besten Zeiten gab, aber immerhin. Die Leuchtbuchstaben an der Fassade hatte man abmontiert. Ihre Umrisse waren lesbar geblieben: PALACE.

Man konnte hier immer noch leben, auch wenn es nicht danach aussah.

Vor Jahren, bei einer Auseinandersetzung, an die sich manche Bewohner noch erinnerten, war die große Scheibe des Haupteingangs zu Bruch gegangen. Man hatte den Rahmen mit Brettern zugenagelt, und seither gab es nur noch die alte Lieferantenpforte hinten im Hof. Nicht leicht zu finden, aber wer hierhergehörte, kannte den Weg, und Fremde waren nicht erwünscht. Man öffnete die Metalltür, die immer nur angelehnt war, und durchquerte die Küche, wo Linien aus grünem Schimmel die Umrisse längst abtransportierter Herde an die Wand zeichneten. Von dort kam man, auf dem Weg, den früher die Kellner genommen hatten, in den Speisesaal, wo das Skelett eines Kronleuchters von der Decke hing. Die geschliffenen Glasprismen hatte jemand sorgfältig abgelöst. Käufer finden sich für alles.

Dann ging man durchs Foyer, wo an den Säulen Fahrräder lehnten, keins davon vollständig. Ein mit leeren Flaschen gefüllter Kinderwagen wartete schon seit Jahren auf den Abtransport. Auf dem verwaisten Tresen des Portiers standen, sorgfältig in Reih und Glied ausgerichtet, mehrere Paar ausgetretener Schuhe. Ein Kugelschreiber baumelte ohne Mine an seiner Metallspirale. Meldescheine wurden hier schon lang nicht mehr ausgefüllt. Trotzdem waren die Zimmer auf den vier Etagen fast alle vermietet.

Im Treppenhaus lag noch ein verblichener roter Läufer. Manche der Messingstangen, mit denen er einmal befestigt gewesen war, hatten sich gelöst. Man musste die Füße sorgfältig setzen, um nicht zu stolpern. Der Aufzug war defekt.

Die Flure sahen auf allen Etagen gleich aus. Immer zwischen zwei Türen ein helleres Viereck an der Wand. Jemand hatte in diese leeren Rahmen abgehängter Bilder mit sorgfältiger Kinderschrift hineingeschrieben, was dort einmal zu sehen gewesen war: Florenz, Paris, der Strand von Rio de Janeiro.

Manche Gäste lebten nur für ein paar Tage im Palace, andere schon seit Jahren. Man konnte den Unterschied an den Türen erkennen. Wer hier länger zu Hause war, hatte meist mehrere Schlösser angebracht.

Die Miete zahlte man in bar. Die Männer, die das Geld einsammelten, kamen immer zu zweit.

Die Prinzessin hatte ein Doppelzimmer, was nicht viel bedeutete. Es war nur wenig größer als die andern, lag aber zur Straße und nicht zum Hinterhof hin und war dadurch ein bisschen heller. Ihr war das egal. Tagsüber schlief sie meistens. Sie hatte ein eigenes Badezimmer, und das war wichtig in ihrem Beruf.

Die Möbel hatte sie sich im Lauf der Jahre selber angeschafft oder schenken lassen, mit so wenig Interesse, dass nicht mehr als das Nötigste zusammengekommen war. Ein Bett natürlich, breit genug für zwei, aber doch so schmal, dass man darin auch allein sein konnte, ohne dass einem etwas fehlte. Ein Nachttisch mit Marmorplatte. Zwei Stühle, auf denen Besucher ihre Kleider ablegen konnten. Ein Schrank und darauf der große Koffer, den sie irgendwann einmal packen würde, um wegzufahren und nicht wiederzukommen.

An den Wänden hatte sie Ansichtskarten befestigt, Landschaften mit Wasserfällen und Sonnenuntergängen. Wenn jemand die bunten Bilder von der Wand genommen und umgedreht hätte, wäre ihm aufgefallen, dass keine Grüße auf den Karten standen. Sie hatte sie sich selber mitgebracht, in der Zeit, als sie sich noch Urlaube leisten konnte. Aber niemand drehte die Postkarten um.

Auch der Teppich stammte von einer Reise. Manchmal erinnerte sie sich daran, wie bunt er einmal gewesen war. Er vertrug das Sonnenlicht nicht, und das konnte sie verstehen.

Es war kein schönes Zimmer. Der Teppichboden hatte Brandlöcher, und die Decke war voller Wasserflecken. Einmal hatte sie einen Eimer mit weißer Farbe gekauft, um sie neu zu streichen. Sie hatte sich nie aufraffen können, mit der Arbeit zu beginnen. Der Eimer stand seither im Bad und war im Weg. Die Farbe darin war längst eingetrocknet.

Das Fensterbrett war, von irgendeinem Vormieter her, verbreitert, sodass man auch daran essen konnte. Über ihren Teller hinweg hätte sie auf die Straße sehen können, aber sie ließ die Vorhänge meist geschlossen. Es gab da nichts Sehenswertes.

Sie kannte das Palace noch aus seinen besseren Tagen, die auch nicht gut gewesen waren. Die Lage war damals für ihren Beruf günstig, nicht nur wegen der Nähe zum Bahnhof, sondern vor allem wegen der vielen Lokale im Quartier, wo sich immer genügend Kunden fanden.

Damals.

Aus den rotplüschigen Bars waren unterdessen ganz gewöhnliche Kneipen geworden, voller Betrunkener, die ihr knappes Geld lieber in die nächste und die übernächste Flasche investierten. Und an jeder Ecke lauerte die Konkurrenz der kleinen Mädchen, die für die Hoffnung auf den nächsten Schuss in jedes Auto stiegen. Die guten Zeiten waren längst Vergangenheit.

Die Zeiten, in denen man noch von einer Zukunft hatte träumen können.

Damals.

Damals war sie schwanger geworden, es war länger her, als sie sich gern eingestand. Sie hatte Pläne geschmiedet, vom Aussteigen und Auswandern und von einem neuen Leben. Hatte den großen Koffer gekauft. Dann hatte sie das Kind wegmachen lassen und sich eingeredet, es sei am besten so.

Es war nicht am besten gewesen, aber wer sich an alte Hoffnungen erinnert, ist selber schuld. Man träumt dann nur schlecht.

Die Prinzessin war älter geworden, das ließ sich nicht verleugnen. Wenn sie sich im Spiegel betrachtete, war ihr das eigene Gesicht nicht mehr vertraut, und doch konnte sie sich mit jedem Tag weniger davon überzeugen, dass es einmal anders gewesen war. Vielleicht lag es am Spiegel. Er hing schon lang da und hatte blinde Flecken.

Vielleicht lag es auch an ihr.

»Du hast müdes Fleisch«, hatte ihr ein Kunde einmal gesagt, und sie hatte ihm nicht widersprochen.

Sie war müde.

Die Freier waren weniger geworden, und die paar, die noch den Weg durch den Lieferanteneingang fanden, suchten bei ihr nicht mehr dasselbe wie früher. Keine Aufregungen und Abenteuer, sondern Beruhigung und Trost. Je gewöhnlicher sie waren, desto mehr brauchten sie die Bestätigung, besondere Menschen zu sein, mit Schicksalen, wie sie außer ihnen nie jemand hatte erdulden müssen. Die Prinzessin hielt sie in den Armen und half ihnen dabei, sich zu belügen. Sie erfand ihnen Wirklichkeiten, in denen sie sich zu Hause fühlen konnten. Erzählte ihnen all die Geschichten, die sie gern hören wollten.

Das Erzählen ersparte ihr manch anderes, und darum gab sie sich Mühe damit.

Trotzdem waren irgendwann kaum noch Kunden übriggeblieben. Nur einer, nicht der angenehmste, kam regelmäßig. Meistens bezahlte er sogar. Es war ihr eigener Fehler, das gestand sie sich ein. Sie hätte sich mehr bemühen müssen. Attraktiver bleiben. Aber sich Geschichten auszudenken war einfacher.

Ihre erste Begegnung war ein Zufall gewesen. Er hatte Geschäfte im Hotel, so wie er überall Geschäfte hatte, und jemand hatte ihm von ihr erzählt. Wohl nicht allzu viel Gutes, aber das passte ihm gerade. Er hatte selber einen schlechten Ruf und war stolz darauf. Auch seine besten Zeiten waren vorbei.

Außerdem brauchte er jemanden, der sich vieles gefallen ließ.

Beim ersten Mal besuchte er sie wie einer, der das gar nicht nötig hat. Der einer Laune nachgibt, weil er sich das leisten kann. Aber schon bald kam er so selbstverständlich zu ihr, wie man nach Hause kommt. An den Ort, wo man hingehört.

Die wichtigsten Dinge, die man so braucht, hatte er bei ihr deponiert. Eine Zahnbürste, einen Pyjama und seinen billigen Whisky. Er hätte sich auch den teuersten leisten können, aber an den anderen war er nun mal gewöhnt.

Manchmal blieb er sogar die ganze Nacht.

Er nannte sie Prinzessin, weil man ihn im Kiez den König nannte, eine Bezeichnung, die er trug wie die Narbe einer siegreich beendeten Schlägerei. Seine Erklärung dafür, wie er zu diesem Beinamen gekommen war, blieb nicht immer dieselbe. Sie machte ihn nicht darauf aufmerksam. Es war nicht ratsam, ihm zu widersprechen.

Er schlug sie nicht allzu häufig, und wenn, tat es ihm hinterher leid, und er machte es wieder gut. Das half ihr, die Miete zu bezahlen.

Er kam auch nicht deswegen, zumindest nicht immer, sondern um sich Geschichten erzählen zu lassen. Passend zu seiner Laune und nie zweimal die gleiche.

Sie nahm sich immer wieder vor, sich die Geschichten vorher auszudenken, aber meistens vergaß sie es. Zum Glück war er gar nicht so schwer zufriedenzustellen.

Solang sie nur erzählte.

Die erste Nacht

»Es war einmal …«, sagte die Prinzessin.

»Hast du etwas zu essen da?«, fragte der König.

»Tut mir leid.«

»Egal«, sagte der König. »Ich kann mir ja nachher eine Pizza bestellen.«

»Es war einmal ein Mann«, fing die Prinzessin noch einmal an, »der wollte sich umbringen. Er ging also zum nächsten U-Bahnhof und stellte sich an den Rand des Bahnsteigs, ganz am Anfang, dort wo die Züge gerade erst aus dem Tunnel kommen und deshalb noch viel Geschwindigkeit haben. Das Sterben würde dann schneller gehen, hatte er sich ausgerechnet.«

»Wenn ich einmal fällig bin«, sagte der König, »will ich das nicht vorher wissen. Einfach umfallen, und, peng, das war’s. Am besten im Bett mit einer Frau. Ein letzter Schuss, und dann ist Schluss. Hast du wenigstens ein Stück Schokolade?«

»Ich mag keine Süßigkeiten.«

»Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt herkomme.«

»Wegen meiner Geschichten«, sagte die Prinzessin.

»Dann quatsch hier nicht rum«, sagte der König, »sondern fang endlich an zu erzählen.«

»Ganz wie du willst«, sagte die Prinzessin. »Es war also einmal ein Mann, der wollte sich umbringen.«

»Warum?«, fragte der König.

»Braucht es dazu einen Grund?«

»Eigentlich nicht«, sagte der König. »Ich weiß nur gern Bescheid.«

»Sagen wir: Er hatte alles verloren, was ihm wichtig gewesen war. Seine Frau, sein Kind, seine Wohnung. Reicht dir das?«

»Das reicht«, sagte der König. »Jetzt kann ich ihn mir vorstellen: ein typischer Loser.«

Die Prinzessin fuhr mit ihrer Geschichte fort. »Der Mann stand also an der Bahnsteigkante und wartete auf den nächsten Zug. Einen ersten hatte er vorbeifahren lassen, weil er glaubte, er habe im Führerstand jemanden mit langen Haaren gesehen. Einer Frau wollte er die Umstände, die so ein Selbstmord mit sich bringt, nicht antun.«

»Ich sag’s ja: ein Loser.«

»Die nächste Bahn näherte sich. Dem Mann fiel auf, dass der Beschluss, sich umzubringen, sein Gehör geschärft hatte. Noch vor allen anderen Wartenden konnte er das ferne Rattern der Lokomotive erkennen. Er ließ es lauter werden und noch lauter. Auf gar keinen Fall wollte er zu früh springen. Er hatte Angst, dass der Zug sonst vielleicht noch bremsen und ihn nur zum Krüppel machen würde.

Um den richtigen Augenblick zu erwischen, konzentrierte er sich auf einen Fetzen Zeitungspapier, der genau in der Öffnung des Tunnels auf den Schienen lag. Die Luftsäule, die jeder Zug vor sich her treibt, würde ihn in die Höhe wirbeln, im letzten Moment bevor die Lokomotive aus ihrem Loch kam. Das würde sein Signal sein. Dann würde er springen.

Ringsumher hatten jetzt auch alle anderen den Zug gehört, fassten ihre Einkaufstüten und Aktentaschen fester und machten sich zum Sturm auf die Türen bereit. Der Mann bemerkte nichts davon, starrte nur auf den Zeitungsfetzen, und als der losflatterte wie ein lebendiges Wesen, als habe er die herannahende Bahn zu spät entdeckt und versuche jetzt verzweifelt, sich vor ihr in Sicherheit zu bringen, als das Geräusch der Lokomotive schon zu einem Brüllen angeschwollen war, da setzte er sich in Bewegung, sprang mit all seinen Kräften …«

»… und war tot«, sagte der König. »Das wird eine verdammt kurze Geschichte. Außer es kommen Gespenster drin vor.«

»Nein«, sagte die Prinzessin. »Er war nicht tot. Eine Hand hielt ihn an der Schulter fest, sodass er zwar stolperte, aber nicht über die Kante hinaus geriet. Und dann hörte er eine Stimme, die sagte: ›Das hätte ein böses Unglück geben können.‹«

»Ein Schutzengel«, sagte der König.

»Ein gewöhnlicher Mann, der nur ganz zufällig hinter ihm gestanden hatte.«

»Ich hätte ihn springen lassen«, sagte der König.

»Ich weiß«, sagte die Prinzessin.

Der König sah sich im Zimmer um. »Und du hast wirklich nichts zu essen da?«

»Ein Glas saure Gurken muss noch irgendwo sein.«

»Ich bin doch nicht schwanger«, sagte der König verächtlich.

»Soll ich dir was besorgen?«, fragte die Prinzessin.

»Später«, sagte der König. »Jetzt will ich erst die Geschichte hören. Auch wenn sie bisher ganz schön trist war.«

»Sie hört lustig auf«, sagte die Prinzessin. »Das verspreche ich dir.«

Der König streckte sich auf dem Bett aus. »Wir werden sehen«, sagte er.

»Der Mann, der sich nicht hatte umbringen dürfen, schaute sich seinen Retter ohne Dankbarkeit an. Es war nichts Auffälliges an ihm. Ein Bürotyp in Anzug und Krawatte. Gedeckte Farben. Mittleres Kader. Nur seine Brille hatte eine auffällig bunte Fassung. Wahrscheinlich hatte seine Frau sie ausgesucht.

›Geht es Ihnen gut?‹, fragte der Mann.

›Nein‹, sagte der Gerettete. ›Ich lebe noch.‹

›Das tut mir leid‹, sagte der Mann automatisch. Er hatte wohl nicht richtig zugehört. ›Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen.‹ Er rannte los und konnte sich gerade noch in die Bahn zwängen, bevor die Türen zugingen.

Der Lebensmüde sah ihm nach, traurig und ein bisschen wütend. Mit diesem einen missglückten Versuch hatte er all seine Energie verbraucht. Seine Verzweiflung war abgenutzt. Für einen zweiten Anlauf würde ihre Kraft nicht reichen. Er wandte sich zum Gehen, zurück zu den Rolltreppen, und stolperte dabei über etwas. Es war ein teurer Aktenkoffer, den sein Retter in der Aufregung des Augenblicks hatte stehenlassen. Er bückte sich danach, öffnete ihn und fand darin …«

»Das ist ein fauler Trick«, unterbrach der König. »In dem Koffer ist natürlich ein dicker Stapel Banknoten. Damit wird er reich und kann sich eine viel jüngere und schönere Frau leisten als die, die ihm davongelaufen ist. Die bringt einen Satz neue Kinder zur Welt, und sie leben glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Happy End. Ist dir wirklich nichts Besseres eingefallen? Du hast den ganzen Tag Zeit gehabt.«

»Nein«, sagte die Prinzessin, »die Geschichte geht anders. In dem Koffer war kein Geld. Nur ein paar uninteressante Geschäftspapiere, eine Zeitung, ein Foto, das eine Frau mit einem Baby auf dem Arm zeigte, eine Agenda und ein sorgfältig wieder eingewickeltes, angebissenes Sandwich. Der Mann war wohl satt gewesen, aber zu sparsam, um den Rest einfach wegzuschmeißen. Der verhinderte Selbstmörder aß das Sandwich zu Ende, obwohl es ihm nicht schmeckte. Er hatte Hunger.«

»Wie ich«, sagte der König.

»Der Lebensretter war unterdessen nach Hause gekommen, hatte seine Frau geküsst, im Kinderzimmer zu seinem Söhnchen ›Kutschikutschiku‹ gesagt und es dann zum Wickeln weitergereicht. Er hatte seine Schuhe aus- und die Pantoffeln angezogen. Jetzt sagte er alle paar Minuten zu seiner Frau, das Versehen sei zwar unangenehm, aber er mache sich deswegen keine wirklichen Sorgen. In der Agenda stünden ja vorne drin sein Name und seine Adresse, ›Finderlohn selbstverständlich‹ habe er eigenhändig daneben vermerkt, da sei es doch vernünftigerweise zu erwarten, dass ihm bald jemand den Aktenkoffer zurückbringen werde. Jedes Mal, wenn er das sagte, antwortete seine Frau: ›Da hast du sicher recht.‹ Die beiden waren schon einige Jahre verheiratet.

Dann hatte der Kleine sein Abendfläschchen ausgetrunken, sein Bäuerchen gemacht und war eingeschlafen. Die Eltern setzten sich gerade zum Abendessen, als es an der Wohnungstür klingelte. Die Frau ging öffnen. Ein Mann, den sie nicht kannte, stand im Treppenhaus, hatte den Aktenkoffer ihres Mannes in der einen und eine vollgestopfte Plastiktüte in der andern Hand. ›Wo kann ich mir vor dem Essen die Hände waschen?‹, sagte der Mann.«

»Einfach so?«, fragte der König.

»Einfach so«, sagte die Prinzessin. »Er wartete auch gar nicht darauf, in die Wohnung eingeladen zu werden, sondern drückte der Frau den Aktenkoffer und die Tüte in die Hände und trat ein. Dem Ehemann, der immer noch am Esstisch saß, nickte er durch die offene Tür zu wie einem alten Bekannten und verschwand dann, nachdem er zuerst aus Versehen die Kinderzimmertür geöffnet hatte, im Bad.

›Er hat dir deinen Aktenkoffer gebracht‹, sagte die Frau.

›Genau wie ich erwartet habe‹, sagte ihr Mann.

Sie hörten die Klospülung rauschen. Dann trat der Besucher ins Wohnzimmer. Beim Hereinkommen wischte er sich die feuchten Hände an der Hose ab. ›Ich wusste nicht, welches Handtuch ich benutzen sollte‹, sagte er. ›Ich möchte Ihnen keine Umstände machen.‹

Er rückte sich einen Stuhl zurecht, wieder ohne dass ihn jemand dazu aufgefordert hätte, und setzte sich zu ihnen.

›Danke für den Koffer‹, sagte der Hausherr.

Der Fremde nickte und sagte: ›Ich kann gut verstehen, dass Sie Ihr Sandwich nicht aufgegessen haben. Zu viel Mayonnaise, das ist nicht gesund. Satt bin ich davon auch nicht geworden. Wenn ich die Hausfrau also um ein Gedeck bitten dürfte?‹

Als sie nicht reagierte, nickte der ungebetene Gast ein zweites Mal, so als ob er nichts anderes erwartet hätte, und erklärte höflich: ›Ich wäre schon zwei Stunden tot, wenn sich Ihr Mann nicht eingemischt hätte. Also ist er jetzt für mich verantwortlich.‹«

»Und sie haben ihn nicht rausgeschmissen?«, fragte der König.

»Sie wussten nicht, wie sie es anstellen sollten. Die Frau holte einen Teller aus der Küche, Besteck und eine Serviette, und der Mann legte dem unerwarteten Gast Kartoffeln vor, Salat und einen Rollmops. Hausmannskost.«

»Rollmöpse«, sagte der König sehnsüchtig. »Die habe ich schon als Kind geliebt. Aber ich darf sie mir nie bestellen, weil die anderen sonst denken, ich könne mir nichts Teures leisten.«

»Dem Besucher schmeckten sie nicht. ›So etwas müssen Sie nicht jeden Tag servieren‹, sagte er zur Hausfrau. ›Wenn ich am Abend stark gesalzene Sachen esse, kriege ich in der Nacht Durst, wache alle paar Stunden auf und muss mir etwas zu trinken holen. Das wäre störend für Sie, und ich möchte ja auch nicht den Kleinen wecken. Wie gesagt, ich will Ihnen keine Umstände machen.‹«

»Dem hätte ich aber die Tür gezeigt«, sagte der König. »In den Arsch getreten hätte ich ihn.«

»Zu dir wäre er nicht gekommen«, sagte die Prinzessin. »Weil du ihn am Bahnsteig ja hättest springen lassen.«

»Auch wieder wahr«, sagte der König.

»Sie improvisierten ihm ein Bett in dem kleinen Zimmer, das der Hausherr sein Büro nannte, obwohl er den Computer auf dem alten Schreibtisch nur benutzte, um elektronische Patiencen zu legen. Es gab dort ein Sofa, nicht wirklich bequem und eigentlich zu klein für einen erwachsenen Mann. Aber der Besucher beschwerte sich nicht, entschuldigte sich nur sehr korrekt für die Mühe, die sie mit ihm hätten, vor allem da er seinen Gastgeber auch noch bitten müsse, ihm einen Pyjama zu leihen. In seiner Plastiktüte sei nicht sehr viel mehr drin als ein bisschen Unterwäsche und eine Zahnbürste.

Als die Frau in der Nacht einmal aufstand, um nach dem Baby zu sehen, hörte sie den Gast leise schnarchen. Sonst störte er sie nicht weiter.«

»Schnarche ich eigentlich?«, fragte der König.

»So laut, dass man daneben nicht schlafen kann«, sagte die Prinzessin.

»Du sollst auch nicht schlafen, wenn ich da bin«, sagte der König. »Dafür bezahle ich dich nicht.«

»Als die Frau am nächsten Morgen aufstand«, erzählte die Prinzessin weiter, »saß der fremde Mann bereits in der Küche am Tisch und bat sie, sein Ei, wenn es keine Umstände mache, exakt viereinhalb Minuten lang zu kochen. ›Ich weiß nicht, warum‹, sagte er, ›aber es ekelt mich, wenn es noch halb flüssig ist.‹ Während sie sein Frühstück zubereitete, betrachtete sie ihn unauffällig. Der blauweiß gestreifte Pyjama stand ihm besser als ihrem Mann, fand sie.

Der war wieder einmal zu spät aufgestanden und trank nur schnell im Stehen eine Tasse Kaffee, während er sich von seiner Frau die Krawatte binden ließ. ›Der Kaffee ist viel zu heiß‹, sagte er, und sie antwortete wie jeden Morgen: ›Tut mir leid.‹ Er hatte es so eilig, dass er nicht einmal die Zeit fand, zu seinem Kind ›Kutschikutschiku‹ zu sagen. Unter der Tür, das Aktenköfferchen schon in der Hand, blieb er noch einmal stehen und fragte den Mann am Küchentisch, wie lang er bleiben wolle.

›Ich will überhaupt nicht bleiben‹, antwortete der Mann. ›Ich will tot sein. Aber Sie mussten sich ja einmischen.‹

Als sie dann allein waren, wollte der Gast sein Frühstücksgeschirr abräumen. Die Frau ließ das nicht zu. Sie bot ihm an, seine Jeans und sein Hemd zu waschen und das Brandloch in seinem Pullover zu stopfen, wo einmal die glühende Spitze einer Zigarette draufgefallen war. Er könne sich ja so lang etwas von den Sachen ihres Mannes aussuchen, dessen Kleiderschrank sei übervoll, und vor allem die helleren Anzüge ziehe er nie an. Sie müssten in etwa dieselbe Größe haben, meinte sie.

Der Mann wählte einen beigen Sommeranzug, ein hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Krawatte. Seine ausgetretenen Schuhe sahen sehr unpassend dazu aus, aber zum Glück hatte er auch die gleiche Schuhgröße wie der Hausherr. Er solle doch ein bisschen spazieren gehen, meinte die Frau, das würde ihm bestimmt guttun. Aber er solle unbedingt einen Mantel anziehen.

In der Tasche des Mantels fand er einen vergessenen Zwanzig-Euro-Schein und kaufte davon einen Blumenstrauß. Gelbe Rosen, ihre Lieblingsblumen.«

»Was sind deine Lieblingsblumen?«, fragte der König.

»Gelbe Rosen«, sagte die Prinzessin.

»Du hast einen Scheißgeschmack«, sagte der König. »Rosen müssen rot sein.«

»Die Flecken waren aus den Jeans nicht rausgegangen, und die Frau fand, er solle den Anzug ruhig anbehalten, ihr Mann ziehe ihn sowieso nie an. Ob ihm eine Suppe und ein paar belegte Brote zum Mittagessen reichten, wollte sie wissen, und ihr Gast antwortete, ihm sei alles recht, er wolle niemandem Umstände machen.

Am Nachmittag spielte er zuerst mit dem Baby. Es lächelte ihn an und gurgelte glücklich, wenn er ihm sanft ins Gesicht pustete. Dann fragte er, ob er die Stereoanlage benutzen dürfe. Er hörte sich eine CD an, die einmal jemand als Gastgeschenk zu einem Abendessen mitgebracht hatte. Sie war noch nie bis zum Ende abgespielt worden. Der Hausherr fand moderne Musik zu anstrengend.«

»Es interessiert mich nicht, was für Musik dieser Typ hört«, sagte der König.

»Entschuldige«, sagte die Prinzessin. »Soll ich weitererzählen?«

»Ich weiß schon, was kommt. Der Mann kommt nach Hause, und der Kerl hat seinen Anzug an.« Der König ließ die Fingergelenke knacken, wie er es immer tat, wenn er sich auf eine Schlägerei freute. »Da ist er natürlich stinksauer.«

»Vielleicht war er das«, sagte die Prinzessin. »Aber er sagte nichts dazu. Er hatte Sushi mitgebracht, die große Platte für drei Personen, und brauchte seine ganze Konzentration dafür, sie korrekt mit Stäbchen zu essen. Seine Frau und der Besucher unterhielten sich unterdessen über Musik.«

»Warum wird in deiner Geschichte eigentlich dauernd gegessen?«, fragte der König.

»Weil du Hunger hast«, sagte die Prinzessin.

»Irgendwann kriegst du eine geballert«, sagte der König.

Die Prinzessin tat, als ob sie nichts gehört hätte, und erzählte weiter. »Als der Hausherr an diesem Abend zu Bett ging, fand er dort nur ein Kissen vor statt der üblichen zwei. ›Es ist sonst für ihn zu unbequem auf dem alten Sofa‹, sagte seine Frau.«

»Das wäre mir scheißegal gewesen«, sagte der König.

»Ich weiß«, sagte die Prinzessin. »Aber du kommst in der Geschichte nicht vor. Am nächsten Morgen – der Gast saß schon in der Küche und löffelte sein Viereinhalb-Minuten-Ei – rief der Ehemann nach seiner Frau, weil er seinen liebsten dunkelblauen Nadelstreifenanzug nicht finden konnte. Sie hatte ihn dem Besucher geschenkt. ›Er steht ihm einfach besser‹, sagte sie. Der Mann musste einen braunen Anzug anziehen, den er nur selten trug. Vielleicht lag es an dem ungewohnten Anblick, dass das Baby zu schreien begann, als er sich abschiednehmend über das Bettchen beugte.

Das Wetter war mild, obwohl es schon auf den Winter zuging. Der Gast und die Frau gingen mit dem Kinderwagen spazieren, und die Leute fanden, sie seien ein schönes Paar. Im Park saßen sie dann nebeneinander auf einer Bank, und der Fremde erzählte ihr in allen Einzelheiten, wie es gewesen war, als ihr Mann ihn auf dem Bahnsteig am Selbstmord gehindert hatte.

Im Lauf des Berichts wurde die Miene der Frau immer düsterer. Als er zu Ende war, meinte sie, so etwas hätte sie von ihrem Mann nie gedacht, da glaube man jemanden zu kennen und erlebe doch immer wieder Überraschungen. Aber wo die peinliche Geschichte nun einmal passiert sei, dürfe man jetzt auch zu Recht von ihm verlangen, dass er für sein Opfer sorge. ›Das steht dir zu‹, sagte sie.«

Der König nickte ohne Überraschung. »Sie duzte ihn also schon.«

»Sie waren sich nähergekommen«, sagte die Prinzessin.

»Und in der Nacht schlich sie sich wohl zu ihm ins Zimmer?«

»Nein«, sagte die Prinzessin, »so war es nicht. Sie erklärte ihrem Mann ganz vernünftig, dass sie es ihrem Gast in Anbetracht des Geschehenen nicht auf Dauer zumuten könnten, jede Nacht auf einem viel zu kleinen Sofa zu schlafen. Wenn man jemanden gegen seinen Willen ins Leben zurückhole und damit die Verantwortung für ihn übernehme, dürfe man sich hinterher nicht kleinlich zeigen, das mache einen schlechten Eindruck. Man wisse ja, wie die Leute gern redeten.

Ihr Mann sah das ein und schlief von da an im Büro. Das sei die beste Lösung, und, nein, es mache überhaupt keine Umstände. Es war ja auch wirklich praktischer, dass sie die Plätze tauschten. Der große Kleiderschrank stand neben dem Ehebett, und warum sollte der Gast jedes Mal in ein anderes Zimmer gehen müssen, nur weil er etwas zum Anziehen brauchte? Die beiden Anzüge, die dem Hausherrn noch gehörten, hatten auch im Büro Platz.

Die Frau fand die neue Konstellation sehr angenehm.«

»Das kann ich mir vorstellen«, sagte der König.