28,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Die bewegenden Lebenserinnerungen eines der wichtigsten deutschen Publizisten Theo Sommer hat mehr als neunzig Jahre und vier deutsche Staaten erlebt: das »Dritte Reich«, die Bonner Republik, die DDR und das wiedervereinigte Deutschland. Als langjähriger Chefredakteur und Herausgeber der Zeit war er einer der führenden politischen Publizisten in Deutschland. Dies ist sein Vermächtnis. Theo Sommer beginnt seine Erinnerungen mit der Schulzeit in der NS-Ordensburg Sonthofen, dem großen Zusammenbruch und seinem demokratischen Erweckungserlebnis als einer der ersten Studenten in Schweden und den USA nach dem Krieg. Er beschreibt seinen Weg an die Spitze des deutschen Journalismus und porträtiert mittlerweile legendäre Kolleginnen und Kollegen wie Marion Gräfin Dönhoff, Rudolf Augstein, Henri Nannen und Helmut Schmidt. Kaum jemand, den der begabte Netzwerker auf der internationalen politischen Bühne nicht kannte. Theo Sommer nimmt den Leser mit auf die aufregende Reise eines politischen Beobachters durch neunzig Jahre deutscher Geschichte und liefert ein Glanzstück der politischen Memoirenliteratur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Zeit meines Lebens

Der Autor

Dr. Theo Sommer, geboren 1930, Journalist und Historiker, war von 1973 bis 1992 Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, danach zusammen mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt deren Herausgeber. Er ist Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschien China First (2019). Theo Sommer verstarb am 22. August 2022.

Das Buch

Theo Sommer hat mehr als neunzig Jahre und vier deutsche Staaten erlebt: das »Dritte Reich«, die Bonner Republik, die DDR und das wiedervereinigte Deutschland. Als langjähriger Chefredakteur und Herausgeber der Zeit war er einer der führenden politischen Publizisten in Deutschland. Dies ist sein Vermächtnis.

Theo Sommer beginnt seine Erinnerungen mit der Schulzeit in der NS-Ordensburg Sonthofen, dem großen Zusammenbruch und seinem demokratischen Erweckungserlebnis als einer der ersten Studenten in Schweden und den USA nach dem Krieg. Er beschreibt seinen Weg an die Spitze des deutschen Journalismus und porträtiert mittlerweile legendäre Kolleginnen und Kollegen wie Marion Gräfin Dönhoff, Rudolf Augstein, Henri Nannen und Helmut Schmidt. Kaum jemand, den der begabte Netzwerker auf der internationalen politischen Bühne nicht kannte.

Theo Sommer

Zeit meines Lebens

Erinnerungen eines Journalisten

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

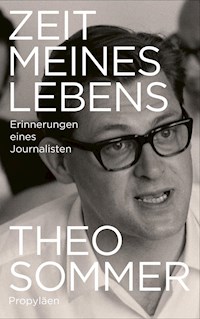

ISBN 978-3-8437-2885-0© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Alle Rechte vorbehaltenLektorat: Ulrich WankTitelfoto: Theo Sommer auf einer Redaktionskonferenz der WochenzeitungDie Zeit, Hamburg 1964 (© Max Scheler/Süddeutsche Zeitung)Umschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck, CoesfeldAutorenfoto: © Jakob BörneE-Book-Konvertierung powered by pepyrus

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

Vorwort

Einleitung

I. Kindheit zwischen den Kriegen

Anfang auf Burg Hohenzollern

Selige Zeit, unselige Zeit

Sütterlin, Sauerkraut und Strickstrümpfe

II. Im Braunhemd für Führer und Fahne

Auf dem Weg nach Sonthofen

Manch Richtiges in vielem Falschen

Sparta, Barbarossa und Edda

Von der braunen Politprägung blieb nichts

Mein Kriegsende: Als alles in Scherben fiel

III. Umbruch, Umdenken, Aufbruch

Nach dem Ende, vor dem Anfang: »Eine bitterböse Zeit«

Nicht mehr der Flamme Trabant

IV. Lehr- und Wanderjahre

Vor- und Leitbild Schweden

Amerika: Ein erster Anhauch

Chicago: Startrampe ins Leben

Heirat ad hoc

Lokalredakteur zwischen Markt und Münster

Studium der Geschichte

V. Vorwärts im Journalismus

Anfang bei der Zeit

Warum Journalist?

In der Pressestadt Hamburg

VI. Die Hamburger Kumpanei

Zeit, Stern und Spiegel

Gerd Bucerius

Rudolf Augstein

Henri Nannen

Marion Dönhoff

VII. Militärexperte in Zivil: Als Leiter Planungsstab auf der Hardthöhe

Begegnung: Henry Kissinger und das Sommerseminar in Harvard

Ein Lebensthema: Verteidigungspolitik

Begegnung: Helmut Schmidt

Der Kalte Krieg und die Atombombe

VIII. Deutsche Teilung, deutsche Einheit

Vorreiter der Ostpolitik: »Deutsche an einen Tisch«

Nach der Mauer: Entspannungspolitik

Begegnung: Egon Bahr

IX. Ringen um Deutschland: Ist’s eins, sind’s zwei?

Teilungsschicksale am Todesstreifen

DDR 1964: Reise in ein fernes Land

DDR 1984: Heimat und Vaterland

Erich Honecker: deutscher Kommunist, deutscher Realist

DDR 1986: Das andere Deutschland

X. Die Vereinigung Deutschlands

Meine Haltung zur Wiedervereinigung

Mein Umdenken: Wiedervereinigung kommt

Die Zeit und die deutsche Frage

XI. Themen der

Zeit

: Liberalität und Leitkultur

Gegen den Überwachungsstaat

Leitkultur

XII. Die Entdeckung Asiens

Erste Begegnungen

Im Land der aufgehenden Sonne

Im Dschungelkampf gegen den Vietcong

Die Koreaner: Meine Lieblingsasiaten

Fünf Jahrzehnte China im Blick

Begegnung: Deng Xiaoping

Mein Irrtum über Chinas Zukunft

XIII. Kriterien und Krisen des Journalismus

Vom Wesen des Journalismus

Was ist ein Chefredakteur?

Reisen: Der schönste Teil des Journalismus

XIV. Und unversehens ist es Abend

Bildteil

Quellennachweis

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Vorwort

Widmung

Es ist nicht möglich, das Werk zu vollenden.Es ist nicht erlaubt, das Werk abzubrechen.Nach dem TalmudVorwort

Der strahlende große Junge mit den kräftigen Pranken

Mehr als sechzig Jahre währte unsere Freundschaft, entstanden aus der gemeinsamen Arbeit für die Zeit. Eine Freundschaft, die großer Worte nicht bedurfte, nicht einmal des Wörtchens Du. Als ich im Sommer 1961 zu der Hamburger Wochenzeitung stieß, war Theo Sommer schon drei Jahre an Bord. 31 Jahre alt war er damals.

Marion Gräfin Dönhoff, die Chefin des politischen Ressorts des Blattes, hatte ihn aufgespürt im Seminar des Tübinger Politologen Theodor Eschenburg. Sie holte ihn an ihre Seite nach Hamburg ins Pressehaus am Speersort. Etwas Berufserfahrung hatte er da schon gesammelt, als Redakteur der Rems-Zeitung in Schwäbisch Gmünd; auch – und das war nicht selbstverständlich für einen Berufsanfänger in der frühen Nachkriegszeit – hatte er vor seinem Tübinger Abschluss zwei Jahre im Ausland verbracht, an der Heimvolkshochschule im schwedischen Asa bei Katrineholm und in den USA auf einem College in Manchester und der Universität in Chicago. Theo Sommer folgte Marion Dönhoff im Laufe der Jahre als Ressortchef Politik, als Chefredakteur und schließlich als Herausgeber. Er verkörperte an ihrer Seite, neben den Gründern des Blattes, eine neue Generation: atlantikorientiert, sozialliberal, kosmopolitisch. Die Zeit wurde zur Chance seines Lebens, und aus der Chance wurde sein Leben. Bis zu seinem Tod im August 2022 hatte er ein Büro im Pressehaus. Dieses Buch, an dem er buchstäblich bis zu seinem letzten Atemzug gearbeitet hat, zeigt sein Leben.

Theo Sommer, geboren 1930 in Konstanz als Sohn eines Angehörigen der Reichswehr, gehörte zu der Generation, die den Krieg, besonders sein Ende, als Jugendlicher noch bewusst erlebt hatte. Er genoss aber eben auch die »Gnade der späten Geburt«, die ihm eine Entscheidung für oder gegen den Hitler-Staat ersparte. Wie er in diesem Buch schreibt: »Die ›Gnade der späten Geburt‹ – ein Wort des sechs Wochen älteren Helmut Kohl, oft verspottet, indes absolut richtig – hat mich dieser existenziellen Entscheidung enthoben. Ich weiß nicht, wie sie ausgefallen wäre. Aber eines weiß ich: Ich bin froh, dass ich nicht das geworden bin, was ich hätte werden sollen.«

Und in der Tat: Das wahnhafte nationalsozialistische Weltbild, das dem Adolf-Hitler-Schüler auf der Ordensburg im bayerischen Sonthofen eingebläut worden war, schüttelte der Fünfzehnjährige schnell ab. Die Worte des um wenige Jahre älteren Wolfgang Borchert »Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist der Abgrund« machte er sich nicht zu eigen. Selbstbewusst und energisch ergriff er die Chancen, welche die junge Bundesrepublik ihm bot. Er wollte heraus aus der Enge des geistig verödeten Deutschlands in die weite Welt.

Er schaffte es. Theo Sommer wurde zum Weltbürger, zum Kommentator internationaler Medien und gefragten politischen Gesprächspartner vieler Institutionen – und in Hamburg zu einem Zeitungsmacher, der neben Rudolf Augstein, Marion Gräfin Dönhoff, Henri Nannen und Axel Springer die deutsche Pressegeschichte mitprägen sollte.

Sommer blieb zeitlebens ein Transatlantiker. Seine vielen Reisen in die USA, es mögen weit mehr als hundert gewesen sein, anfangs noch per Schiff, führten ihn in alle Ecken des Landes und zu den Handelnden in Washington. Die USA hatten Deutschland nicht nur von Hitler befreit, sie standen für Fortschritt. Wie so vielen seiner Altersgenossen wurde ihm Amerika ein Stück des eigenen Lebens. Sommers Begegnung mit Henry Kissinger in Harvard hatte für ihn zudem eine besondere Bedeutung. Hier liegen die Anfänge des weltweiten Freundeskreises, dessen Teil der junge Journalist mit den Jahren wurde.

Der blitzgescheite, redegewandte, liberale Deutsche aus Hamburg gefiel und wurde geschätzt. Er nahm an ungezählten Seminaren und Symposien teil. Nicht nur in den USA. Angesehene internationale Debattenforen baten ihn darum mitzumachen. Die exklusive Bilderbergkonferenz lud Sommer ein, der deutsch-englischen Königswinterkonferenz gehörte er dreißig Jahre lang an, zwei Jahrzehnte saß er im Kuratorium des Internationalen Instituts für Strategische Studien in London. Schließlich gehörte er zwölf Jahre zum Vorstand der Deutschen Welthungerhilfe, überdies war er leitendes Mitglied etlicher internationaler politischer Gesellschaften.

Vor allem nach Asien zog es ihn oft. Auf seiner ersten Reise 1961 machte er in Vietnam Station. Er bekannte: »Vietnam wurde eines der schwierigsten Themen meines journalistischen Lebens.« Ich erinnere mich noch gut an die heftigen Diskussionen in den wöchentlichen Konferenzen der Zeit-Redaktion. Es brauchte eine lange Zeit, bis Theo Sommer erkannte, dass »der notwendige Krieg«, wie er schrieb, ein »sinnlos gewordener« war. Warum er so lange an seiner falschen Einschätzung festgehalten hat, schildert er in diesem Buch mit einer Ehrlichkeit und Offenheit, wie sie in Memoiren selten anzutreffen ist. Auch Südkorea und Japan bereiste er immer wieder. Der japanischen Geschichte galt seine Dissertation, China widmete er 2019 noch sein letztes großes Buch vor den Memoiren, »China first«.

Sosehr sich Theo Sommer in der großen Welt heimisch fühlte, die Stätte seine Wirkens war das Pressehaus am Speersort in Hamburg. Über seine Rolle als Journalist, als Chefredakteur der Zeit hat er viel nachgedacht. In einer Rede vor Studenten der Ruhr-Universität Bochum 1979 zog er ein Fazit seiner ersten sechs Jahre als Chefredakteur: »Es ist heute fast unmöglich, dass ein einzelner alle Bereiche einer Zeitung überblickt, alle Bereiche mit Sachverstand führt oder beurteilt und außerdem noch ein zuverlässiger Verwalter ist. Der Chefredakteur ist Personalboss, Abzeichner von Honoraranweisungen von einer bestimmten Höhe an, der Mann, der den Etat aufstellt und ihn mit den Ressorts und dann mit dem Verlag aushandelt. Er ist der Grüßaugust des Blattes. Er ist der Journalist in dem Sinne, dass er die Meinungsbildung in vielerlei Konferenzen beeinflusst und dass er außerdem auch noch Schreiber ist – wenn es geht Starschreiber.«

»Autorität« kommt von »Autor« war ein Lieblingswort von Sommer, den Platz als Leitartikler ließ er sich von keinem nehmen. Und: »Schreiben heißt Lesen. Schreiben heißt mit Leuten reden. Schreiben heißt Reisen. Andererseits kann ich mir auch schwer vorstellen, dass je ein nichtschreibender Chefredakteur bei der Zeit das Regiment ergreift.«

Manches von der Kunst, Chefredakteur zu sein, hatte Theo Sommer sich von seiner Vorgängerin und Wegbegleiterin Marion Gräfin Dönhoff abgeschaut. Doch hatte sie auch von ihm gelernt. An seinem 70. Geburtstag gestand sie: »Egal wer von uns beiden Chef war, die Arbeitsweise blieb die gleiche. Wir berieten zusammen, diskutierten viel, stritten auch gelegentlich, aber immer freundschaftlich. Ich konnte nicht ohne Sommer, und er brachte seinen Aspekt unserer Zusammenarbeit auf die Formel: Mit keiner Frau habe ich es so lange ausgehalten wie mit der Dönhoff.«

1973 übernahm Sommer von Marion Dönhoff die Chefredaktion. Als Helmut Schmidt Zeit-Herausgeber seit Mai 1983, einmal in einem langen Sermon viele Gravamina auflistete, schrieb ihm Sommer einen gepfefferten Brief, in dem es hieß: »Eine Redaktion ist ein pulsierender Organismus, kein hierarchisch aufgebautes Ministerium, und der Chefredakteur kein weisungsausführender Staatssekretär. Ich will die Lebendigkeit der Redaktion, auch wenn sie mir zuweilen Schmerzen bereitet. Ich will Offenheit für Neues; ich will nicht regen Köpfen einbläuen, was sie zu denken haben.«

Ja, so war es. In den Konferenzen ging es hoch her. Argumente zählten, und Chefredakteur Sommer ließ sich belehren. Mit einem dröhnenden Lachen konnte er eingestehen, wenn seine Argumente nicht fruchteten. Er war der »Mann der offenen Feldschlacht«, charakterisierte die Reporterin Nina Grunenberg ihren Chef. Man sei aufgerufen, »seine sieben Sinne zusammenzuraffen und gegen ihn zu argumentieren«. Die Zeit, 1946 gegründet und in ihren Anfängen noch eine Wochenzeitung unter anderen, entwickelte sich in diesen Jahren zum auflagenstärksten und umfangreichsten deutschsprachigen Wochenblatt. Auch international stand sie nun in der ersten Reihe der großen Zeitungen.

Zweiundsiebzig Jahre nachdem Theo Sommer sein erstes Zeilenhonorar – 25 Pfennig – von der der Rems-Zeitung erhalten hatte, dachte er noch einmal über die Rolle des Journalisten nach. Er schreibt in diesem Buch: »Für mich war das Attraktivste an meinem Beruf, dass ich dabei Ideen mit Fakten verbinden, Meinungen mit sachlichen Belegen unterfüttern kann.« Er wusste aber auch: »Wir schwanken zuweilen zwischen Anpassung und Anmaßung. Manche unter uns neigen zur Skrupellosigkeit. Alles in Allem brauchen wir uns des Dienstes indes nicht zu schämen, den wir der Gesellschaft, dem Gemeinwesen leisten. Wir müssen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen … Wir taten, was wir konnten.«

Einen Tag nach seinem 92. Geburtstag, am 11. Juni 2022, schon gezeichnet von den Folgen eines schweren Sturzes auf der Treppe seines Hauses in Hamburg-Volksdorf, wagte er bei einem Abendessen seiner Familie einen kurzen Rückblick auf sein Leben, mit dem er auch diese Erinnerungen beschloss: »Nach zeitgenössischem, meist abwertend gemeintem Sprachgebrauch bin ich ein alter weißer Mann. Das bin ich in der Tat. Ich bin es auch in dem Sinne, dass ich, obwohl dem Fortschritt aufgeschlossen, nicht alles an der Gegenwart gut finde und nicht alles an der Vergangenheit verdamme. Ich bin dankbar dafür, dass ich vieles erleben und genießen durfte, was meinen Nachfahren, Kindern und Kindeskindern, nie vergönnt sein wird.«

Im Laufe seines langen Lebens wurde Theo Sommer eine große Zuneigung entgegengebracht. Sie beruhte auf seiner Herzlichkeit und Offenheit, auf seiner Vitalität und Unbekümmertheit, auf seiner großen Professionalität: Er wusste, was die relevanten Themen sind und wie man Zeitung macht. Sein Charisma und seine Kompetenz beruhten ganz einfach auf seinem Interesse an der Welt und seiner nimmermüden Neugier auf das andere und ihm Fremde. Nie arrogant, nie überheblich. Er liebte das Lachen. Er blieb der strahlende, sympathische große Junge mit den kräftigen Pranken, als der er mir im August 1961 auf dem Flur des Hamburger Pressehauses das erste Mal begegnet war.

Hamburg, im Oktober 2022

Haug von Kuenheim

Einleitung

Ich bin wohl einer der Letzten jener Generation, die ihre Kindheit und Jugend in einer längst versunkenen Welt verbracht hat. Denn zum einen war es noch eine Biedermeier-Welt, zum anderen die braune Welt des Dritten Reichs.

Wir wurden in eine Zeit hineingeboren, die mit jener von 1820 mehr Ähnlichkeiten hatte als mit der von 2020. Gewiss, es gab seit einem Jahrhundert die Eisenbahn, seit 1852 die Telegrafie, seit 1886 das Automobil, seit 1903 das motorisierte Flugzeug, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte auch die Schreibmaschine in den Büros Einzug gehalten. Aber im alltäglichen Leben spielten all diese Neuerungen noch kaum eine Rolle. Leisten konnten sie sich nur wenige. Als ich geboren wurde, besaß kaum jemand ein Auto oder ein Telefon. Selbst elektrischer Strom war keineswegs Gemeingut; Gaslaternen und sogar Petroleumlampen waren noch häufig anzutreffen. Die Box-Kamera der 1930er-Jahre lieferte pro Filmspule ganze zwölf quadratische Sechs-mal-sechs-Fotos. Ein Rundfunkgerät blieb unerschwinglicher Luxus, bis der »Volksempfänger« aus schwarzem Bakelit 1938 auf den Markt kam. Napoleon, Karl der Große, selbst Cäsar hätten sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts nach kurzer Einweisung zurechtgefunden. Heute würden sie wie Hänsel und Gretel im Wald ratlos durch das Dickicht der Moderne irren. So viel grundstürzenden Wandel in so kurzer Frist hatte keine vorangegangene Generation erfahren – und zu verkraften.

Wir waren zwölf, fünfzehn oder siebzehn, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Wir haben noch Tote gesehen: an der Front oder in den zerbombten, brennenden Städten der Heimat. Einige von uns haben als Flakhelfer gedient, andere sind – wie ich – 1945 noch zum Volkssturm geholt worden oder sollten als Werwolf-Guerilla helfen, den Krieg zu gewinnen. Reichlich indoktriniert fieberten viele von uns dem »Endkampf« entgegen. Doch was wir dann alsbald über die nationalsozialistische Herrschaft erfuhren, immunisierte uns für alle Zeiten gegen sämtliche totalitären Heilslehren. Leidenschaftlich bekannten wir uns zu den Werten des Westens.

Als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, war meine Generation um die zwanzig. In den frühen Jahren des Wirtschaftswunders haben wir studiert, Meisterprüfungen abgelegt, Firmen gegründet oder Karrieren begonnen: als Beamte, Geschäftsleute, Akademiker, Politiker, Journalisten. Die »Fünfundvierziger« in der Zunft der Medien haben die Republik mit herbeigeschrieben, in der wir heute leben. Es gab uns in allen politischen Lagern. Wir haben nicht unbedingt auf die gleichen Lehrmeinungen gehört. Unser gemeinsames Erleben brach sich im Prisma der unterschiedlichsten Temperamente. Und dennoch verband uns ein durchgehender Grundzug: die Erfahrung einer Generation, die bei null anfangen musste und seit 1945 mehr geschafft und geschaffen hat, als sie inmitten der damaligen Trümmerberge jemals zu träumen wagte. »Deutschlands zweite Chance«, die uns Fritz Stern so eindringlich vor Augen gestellt hat, war auch unsere Chance. Wir haben sie ergriffen.

Unsere Generation hat 1945 die Hölle hinter sich gelassen. Als Paradies allerdings haben wir uns die Erde nie ausgemalt, dazu hatten wir zu tief in den Abgrund geblickt. »Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist der Abgrund.« Der Satz aus Wolfgang Borcherts »Hundeblume« steht am Alsterufer in der Nähe des Hamburger Literaturhauses auf einem Gedenkstein für den Dichter, dessen Unteroffizier Beckmann, der Mann mit der Gasmaske und dem steifen Knie aus Draußen vor der Tür, zum Sinnbild einer heillosen Epoche wurde. Viele Male bin ich frühmorgens an dem Stein vorbeigejoggt. Ich fand den Satz deprimiert und deprimierend. Trost bot mir indes ein anderes Zitat, das auf der Rückseite des Steines eingemeißelt ist: »Wir sind eine Generation ohne Abschied, aber wir wissen, dass alle Ankunft uns gehört.«

Wäre Borchert nicht 1947 im Alter von 26 Jahren in Basel an einem Leberleiden gestorben, das er sich im Krieg zugezogen hatte, er hätte bestimmt wieder Bindung und Tiefe gefunden. Es war ihm nicht vergönnt. Auch nicht – wie meiner Generation – zu erleben, dass alle Ankünfte uns gehörten: in der pulsierenden Freiheit der westdeutschen Demokratie, im belebenden, Klassenschranken und gesellschaftliche Barrieren niederreißenden Wohlstand der jungen Bundesrepublik, politisch und geistig im liberalen Westen, das heißt in Europa und in der Atlantischen Gemeinschaft, schließlich nach vierzig schmerzlichen Jahren deutscher Teilung auch in der wiedergewonnenen Einheit unseres Mutter- und Vaterlandes.

In diesem Buch erzähle ich, wie wir gelebt haben in der versunkenen Welt von gestern. Und wie wir, als wir unsere Apokalypse hinter uns hatten, uns das Braunhemd auszogen und Demokraten wurden.

I. Kindheit zwischen den Kriegen

Anfang auf Burg Hohenzollern

Könnte man sich sein Geburtsdatum selbst aussuchen, hätte ich mich schwerlich für den 10. Juni 1930 entschieden. Er fiel in eine Zeit, in der Unheil dräute von überallher. Noch freilich wollte keiner die Menetekel an der Wand wahrhaben. Beschwingt, benebelt, auf beiden Augen blind, dem rechten wie dem linken, taumelten die Deutschen dem Absturz in die Katastrophe entgegen. Ihr hätte ich mich gern entzogen. So aber wurde ich in eine Welt voller Brüche und Umbrüche hineingeboren.

Wenn ich es recht bedenke, muss ich mit der Burg Hohenzollern anfangen. Dort hat alles begonnen: mit der Schraubkapsel einer Zahnpastatube und einem schicksalhaften Gespräch im Arbeitszimmer des letzten deutschen Kaisers.

Es muss um die Jahreswende 1928/29 gewesen sein. Meine Mutter, die ausgebildete Charité-Krankenschwester Else Römhild, pflegte zeitweilig ihre kranke Tante, deren Mann die Burgschenke auf dem Hohenzollern betrieb. In ihren nachgelassenen Erinnerungen beschreibt sie, wie sie beim Aufräumen im Schlafzimmer der Tante den Tubendeckel auf dem Fußboden liegen sah. Sie hob ihn auf und warf ihn spontan einfach aus dem Fenster. Noch hatte sie den Arm nicht sinken lassen, als sie vom Schlossweg unten ein erschrockenes »Au!« hörte. Verlegen blickte sie aus dem Fenster und fuhr erschrocken zurück. Der Deckel hatte einen blonden jungen Mann direkt auf den Kopf getroffen. Sie hielt ihn für einen Burgbesucher und betete inständig, dass sie ihm nie wieder begegnen werde. Am Nachmittag jedoch stand er ihr plötzlich am Kaffeetisch gegenüber und wurde ihr als Theo Sommer, der Enkel des Kastellans, vorgestellt. Mein Urgroßvater Theodor Sommer war Verwalter der Burg Hohenzollern. Sein Enkel diente beim Infanterieregiment 14 der Reichswehr in Konstanz und hatte gerade vier Tage Urlaub.

Am nächsten Tag bat der blutjunge Soldat Elses Tante um die Erlaubnis, am Abend mit ihrer Nichte auf der Bastei um die Burg herum eine halbe Stunde spazieren gehen zu dürfen. Doch fing es nachmittags so stark zu stürmen und zu schneien an, dass man keinen Schritt aus dem Haus gehen konnte. Theo wusste Rat: »Fräulein Else, Sie dürfen nichts Schlechtes von mir denken, ich weiß einen Platz, wo wir in Ruhe reden können, und reden muss ich mit Ihnen.« Er ging in die Kastellans-Wohnung seines Großvaters und holte sich heimlich den Schlüssel zum Schlosseingang. Durch die Ahnengalerie und den Grafensaal schlich sich das Paar ins Arbeitszimmer Wilhelms II.

Das Zimmer war dunkel, nur der Abglanz des weißen Schnees hellte es auf. Dort setzten sich die beiden in zwei Sessel, getrennt durch einen großen Tisch, und schauten sich scheu an. Sie mahnte bald: »Ich muss gehen, die halbe Stunde ist fast um.« Da platzte es stotternd aus ihm heraus: »Fräulein Else, ich bin zwar noch nichts, ich kann vielleicht mal was werden, würden Sie auf mich warten, bis ich was bin?« Ihr stockte fast der Atem, schließlich kannten sie sich kaum drei Tage. »Sie können mir ja mal schreiben«, gab sie zur Antwort. »Vielleicht werde ich dann warten.«

Dann liefen die beiden, so schnell es die Dunkelheit zuließ, nach draußen. Dort trafen sie auf einen erbosten Onkel Heini, den Pächter der Burgschenke, der mit einer Petroleumlampe in der Hand den Spuren im Schnee bis zum Schlosseingang nachgegangen war. Es setzte ein gewaltiges Donnerwetter; niemand wollte glauben, dass sich zwischen dem Paar nichts Verfängliches abgespielt hatte. Es reichte gerade noch zum verbrüdernden Du und einem ersten Kuss – dem »Siegel unter den Vertrag«, wie sich der junge Mann ausdrückte, ehe er sich auf den Rückweg in seine Kaserne machte.

Anderthalb Jahre später, am 10. Juni 1930, bin ich in Konstanz zur Welt gekommen. Es war eine heillose Welt.

Der Sommer 1930 zeigte sich durchwachsen in Deutschland. Wohl gab es im Juni mehr Wärme und Sonne als sonst, Hitze und Dürre plagten die Menschen, doch der Juli und August wurden nass und kühl. Nur in der Politik herrschte vor den Septemberwahlen zum Reichstag Siedehitze.

Es war ein Jahr voll verschatteter Ausgelassenheit. In Der blaue Engel feierte Marlene Dietrich in den Kinos Triumphe; die Preußische Akademie der Künste wählte den Maler Max Liebermann erneut zu ihrem Präsidenten; in Hamburg faszinierte der Welttheaterkongress das verwöhnte Publikum der Hansestadt; die SPD-geführte preußische Regierung lehnte die Rückgabe der Nofretete-Büste an Ägypten ab; Gustaf Gründgens spielte im Berliner Deutschen Theater den Orest in Goethes »Iphigenie auf Tauris«; die Comedian Harmonists sangen: »Wochenend und Sonnenschein / und dann mit dir im Wald allein.« Es war wie ein Nachklang der »goldenen Zwanzigerjahre«, die in Wahrheit ja so golden nie gewesen waren.

Erich Maria Remarques Antikriegsroman Im Westen nichts Neues stellte Verkaufsrekorde auf. Vor lauter Jux und Tollerei wollte freilich niemand so richtig wahrhaben, dass dennoch alsbald wieder heldenhafter Glanz und kriegerisches Gloria zur Losung werden sollten. Die erste deutsche Spaßgesellschaft taumelte selbstvergessen ihrem Ende entgegen. Was sich damals als fulminantes Feuerwerk ausnahm – in der Rückschau wird erkennbar, dass es nur der täuschende Vorspann war zu den Feuerwalzen, Feuerstürmen und Feueröfen des kommenden Weltenbrandes.

Noch überstrahlte der im Dezember 1929 an Thomas Mann verliehene Nobelpreis die literarische Szene Deutschlands. Den geehrten Schriftsteller jedoch trieb längst angstvolle Sorge um. Er sah mit Entsetzen, dass sich eine radikale Abkehr vom Kurs der deutsch-französischen Verständigung anbahnte, die Abwendung auch vom paneuropäischen Gedanken, den Gustav Stresemann als Außenminister bis zu seinem Tod Anfang Oktober 1929 beherzt verfochten hatte. Die Hinwendung zum Ziel eines wirtschaftlich und politisch von Deutschland geführten – besser: beherrschten – »Mitteleuropa« beunruhigte Mann.

In der Tat erteilte das Berliner Kabinett Anfang Juli dem Plan eines europäischen Staatenbundes, den Stresemanns Partner Aristide Briand im Frühjahr vorgelegt hatte, eine schroffe Absage. Der Vision des Staatenbundes stellte der Reichskanzler das »Konzept einer gerechten und dauerhaften Ordnung Europas« entgegen, in der »Deutschland einen ausreichenden natürlichen Lebensraum« haben müsse. Das klang zahmer als die Tiraden des Nazi-Führers Adolf Hitler, war aber nicht minder revisionistisch.

Nicht ohne Grund appellierte Thomas Mann im Oktober 1930 im Berliner Beethoven-Saal an das Bürgertum, sich nationaler Verkrampfung »und damit unser aller Unglück« zu widersetzen. Immer wieder wurde er während seines Vortrags von feindseligen Zwischenrufen unterbrochen. Die Buhrufe für den Laureaten machten deutlicher als tausend andere Zeichen, wohin der Wind drehte.

»Was bist du, Deutschland?«, fragte kummervoll und ahnungsvoll Kurt Tucholsky. »Wie wird deine Zukunft sein? Armes Deutschland.« Ihm schwante Schlimmes: »Es soll nicht sein das erste Reich / es soll nicht sein das zweite Reich. / Das dritte Reich? Bitte sehr, bitte gleich! / Im dritten Reich ist alles eitel Glück. / Wir holen unsre Brüder zurück: / die Sudetendeutschen und die Saardeutschen / und die Eupendeutschen und die Dänendeutschen … / Trutz dieser Welt! Wir pfeifen auf den Frieden. / Wir brauchen Krieg. Sonst sind wir nichts hienieden.«

In diesem Jahr 1930, in das ich hineingeboren wurde, begann die Weimarer Republik aus den Fugen zu geraten. Das Land ächzte unter der Wirtschaftskrise, die nach dem »Schwarzen Freitag«, dem New Yorker Börsenkrach vom Oktober 1929, über die Welt hereingebrochen war. Verschärft von den maßlosen Reparationsforderungen der Sieger des Ersten Weltkriegs, brachte sie die Weimarer Republik an den Rand des finanziellen Ruins. Das Bruttosozialprodukt sank. Die Zahl der Arbeitslosen – zu Jahresbeginn 2,9 Millionen – stieg rapide an; Ende des Jahres stand sie bei 4 Millionen.

In Berlin regierte seit Ende März der Reichskanzler Heinrich Brüning mit einer zerstrittenen, entscheidungsschwachen und handlungsunfähigen Koalition der rechten Mitte. Der greise Reichspräsident von Hindenburg steuerte unter dem Einfluss seiner Berater immer unverhohlener einem autoritären Präsidialsystem zu, in dem Notverordnungen parlamentarische Beschlüsse ersetzten. Kommunisten und Nationalsozialisten lieferten sich ständig Straßenschlachten.

Die demokratische Weimarer Republik löste sich zusehends auf. Sie hatte immer weniger Anhänger, und es gab immer weniger Demokraten, die sie hätten retten können. Dafür meldeten sich zu viele Propheten zu Wort, die das Heil des Landes in apokalyptischen Visionen sahen. Ernst Jünger pries den Arbeiter und Kämpfer als Souverän, Carl Schmitt den starken Staat, Walter Benjamin den proletarischen Revolutionär, Adolf Hitler den »rassereinen« Deutschen; Antidemokraten allesamt. Jünger postulierte, »der Mensch ist nicht auf den Frieden angelegt«; Schmitt propagierte den »totalen Führerstaat« als Ausweg aus »einem chaotischen Gemenge von Staatlich und Nichtstaatlich, Öffentlich und Privat, Politisch und fiktiv Unpolitisch«; Walter Benjamin philosophierte über revolutionäre Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der Gerechtigkeit; Hitler jedoch bramarbasierte (in Mein Kampf): »Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege seiner besten rassischen Elemente widmet, muss eines Tages zum Herrn der Erde werden.«

Am Tag meiner Geburt trainierte ein junger deutscher Schwergewichtler namens Max Schmeling in Endicott bei New York für die Boxweltmeisterschaft; zwei Tage darauf wurde er durch Disqualifizierung seines Gegners Jack Sharkey wegen Tiefschlags nach der vierten Runde zum Boxweltmeister aller Klassen erklärt. Die amerikanischen Zeitungen waren voller Berichte, dass Tiefkühlkost reißenden Absatz fand – eine Erfindung des früheren Pelzhändlers Birdseye, der in Labrador beobachtet hatte, wie die Einheimischen im Winter Fischwaren einfroren und sie so über längere Zeit haltbar machten. In Oberstdorf eröffnete der bayerische Ministerpräsident Heinrich Held die 4900 Meter lange Seilbahn auf das Nebelhorn, die längste im Deutschen Reich.

Unterdessen liefen in Gera die letzten Vorbereitungen für eine SA-Kundgebung, auf der Thüringens nationalsozialistischer Innenminister Frick dem Österreicher Adolf Hitler – Kriegsfreiwilliger 1914, Mitgründer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 1919, Putschist vor der Münchner Feldherrnhalle 1923, nun »Führer« der NSDAP – die Ernennungsurkunde zum Gendarmeriekommissar des Landkreises Hildburghausen überreichte, was Hitler automatisch zum deutschen Staatsbürger machte.

Überall in dem noch immer von französischen Truppen besetzten Rheinland, in Mainz, Kreuznach, Ludwigshafen und Trier, bereitete sich die Bevölkerung auf die bevorstehenden Befreiungsfeiern vor, bei denen der Abzug der letzten alliierten Truppen aus dem Deutschen Reich bejubelt wurde – von der Rechten als Triumph des nationalen Willens zum Wiederaufstieg, von Liberalen und Sozialdemokraten als Ergebnis der Stresemann’schen Friedenspolitik.

An diesem 10. Juni 1930 wurde ich frühmorgens um 6.15 Uhr in Konstanz am Bodensee geboren, im Wöchnerinnenheim in der Friedrichstraße. Meine Mutter war, wie der Eintrag ins Geburtenbuch der Stadt festhielt, die ledige Krankenpflegerin Else Nanny Rosa Römhild, Tochter des Glasers Oswald Römhild in Rudolstadt/Thüringen, wohnhaft in Konstanz, Belfortstraße 8. Meinen Vater erwähnte der Eintrag nicht. Ich war fast sechzig, als ich darauf kam, dass ich die ersten drei Jahre und zwei Monate meines Lebens Theo Römhild geheißen hatte, nicht Theo Sommer.

So seltsam es klingen mag – dies hatte mit der Krankenpflege zu tun, mit dem Hohenzollern und mit der Reichswehr.

Meine Mutter stammte aus dem thüringischen Residenzstädtchen Rudolstadt. Ihr Vater, 1885 in Obermassfeld bei Meiningen geboren, hatte Glaser gelernt, war kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wie sich dies gehörte für einen zünftigen deutschen Handwerker, auf Wanderschaft gegangen, durch die Schweiz bis hin nach Burgund und Oberitalien. Eigentlich war er 1905 bei der Musterung als »dauernd untauglich zum Dienst im Heere und in der Marine« anerkannt worden, doch 1915 rief man ihn doch zu den Fahnen. Er gehörte dem Arbeiterbildungsverein und dem Deutschen Bauarbeiter-Verband an, wählte Sozialdemokraten, wurde ins Feld geschickt, überlebte die Schlacht an der Marne wie den Fleischwolf-Krieg vor Verdun, wo 700 000 Deutsche und Franzosen sinnlos geopfert worden sind.

Nach dem Krieg arbeitete er in seinem erlernten Beruf. Seine Frau Hedwig, Jahrgang 1883, geboren in Wurzbach, Kreis Schleitz, hatte Köchin gelernt. Er war 21, sie 23, als meine Mutter zu Füßen der Rudolstädter Heidecksburg zur Welt kam; zwei Jahre darauf folgte Bruder Waldemar. Bei Tischlermeister Emil Prüfer nahm Opa einen Kredit von 164 Mark auf; in Monatsraten von 3, 5, 9, höchstens 10 Mark wurde er von Mai 1907 bis Januar 1911 auf Heller und Pfennig samt Zins zurückgezahlt, insgesamt 264 Mark. Das Heftchen, in dem die Zahlungsraten säuberlich verbucht sind, befindet sich in meinem Besitz.

Die Kinder wurden bei kargem Lebenszuschnitt redlich aufgezogen. Oswalds höchster Luxus waren ein Bier und ein Pfeifchen Tabak. Hedwig ging bei fremden Leuten Kochen und Waschen und hielt die Groschen zusammen. Ansonsten sparten sich die beiden vieles vom Munde ab, damit Else aufs Lyzeum, Waldemar aufs Gymnasium gehen konnte. In einer 160 Seiten starken handschriftlichen Aufzeichnung (»Die Sommers und ihre Sprossen«), in der meine Mutter nach dem Tod ihres Mannes 1979 ihre Erinnerungen für die Kinder niedergeschrieben hat, gedenkt sie ihrer Eltern voller Rührung: »Viele Jahre lang«, schrieb sie, »haben sie ein sehr bescheidenes Leben geführt, um den Kindern höhere Schulen zu ermöglichen, denn damals gab es noch keine Schulgeldfreiheit, kein Kindergeld, keine Erziehungsbeihilfe. Bildung war sehr teuer und nur einer kleinen Oberschicht vorbehalten. Dass meine Eltern sich plagten, um uns durch Bildung einen erweiterten Horizont für das Leben und die Welt zu schaffen, kann ich ihnen nie genug danken.«

Mutter hatte völlig recht mit ihrer Feststellung, dass höhere Schulen damals den Bessergestellten vorbehalten waren. Nur 1 Prozent aller Schüler machte zu jener Zeit das Maturum; noch 1950 schlossen nur 5 Prozent mit dem Abitur ab (2006: 43 Prozent, 2020: 50 Prozent). Der Rest musste sich meist mit acht Jahren Volksschule begnügen. Wobei niemand etwas gegen die gute alte Volksschule sage: Ich besitze noch Briefe meiner Großmutter, die nie über sie hinausgekommen ist, deren Handschrift jedoch von gestochener Klarheit war, kein Gekrakel und Geschmier, und deren Orthografie die meisten Doktoranden heute vor Neid erblassen lassen müsste.

Meine Mutter war die Erste in unserer Familie, die die Mittlere Reife gemacht hat. Dann zog es sie – wie so viele, die etwas werden wollten – nach Berlin. Sie ging an die Charité in Berlin und ließ sich zur Krankenschwester ausbilden; 1927 bestand sie ihr erstes Staatsexamen. Als »beamtet angestellte Krankenschwester« fühlte sie sich nach eigenem Zeugnis in Berlin sehr wohl, als sie der Hilferuf ihrer erkrankten Tante Else erreichte. Deren Mann, Onkel Heinrich Ranft, bewirtschaftete die Burgschenke auf dem Hohenzollern. Dorthin reiste sie nun, um die kranke Tante zu pflegen. »Ich konnte nicht ahnen«, schrieb sie später, »dass dieser Wechsel die bestimmende Wende in meinem Leben werden sollte.« Wie beschrieben: wegen eines Zahnpastatuben-Schraubdeckels.

Der Hohenzollern war gleichsam Sommer’sches Territorium. Mein Urgroßvater Theodor ist dort von 1911 bis 1937 Burgverwalter gewesen. Er war, 1860 als Sohn eines Tagelöhners im westfälischen Beckum geboren, in der Gründerzeit nach Berlin gegangen und hatte in der Garde gedient. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wurde er zunächst »Königlicher Damenlakai«. Als solchen weist ihn jedenfalls die 1892 ausgestellte Geburtsurkunde seiner Tochter – meiner Großmutter – Ella Minna Lucie aus. Später avancierte er zum Reisemarschall des Kaisers. Was immer konkret hinter diesem Titel steckte, ob es ihn überhaupt gab, ob der Urgroßvater ihn wirklich besaß oder nur ein besserer Gepäckmeister war, ich weiß es nicht. »Opa Sommer« begleitete Wilhelm II. jedenfalls auf vielen seiner Reisen, so in den Orient 1898, nach England 1908 und bei den jährlichen Kreuzfahrten entlang der norwegischen Küste; seine Postkarten aus jener Zeit kursierten noch lange in der Familie.

Ich kann mich des alten Herrn gut entsinnen: eine Ehrfurcht einflößende Erscheinung mit seinem weißen Spitzbart, die goldene Uhrkette straff über der Weste und dem darunter verborgenen Embonpoint gespannt, nach den üppigen Mahlzeiten genüsslich an einer Brasil ziehend – für mich als kleiner Junge der Inbegriff unnahbarer Würde. Dass er nicht der Burgherr war, sondern nur der Burgverwalter, tat seiner Wirkung keinerlei Abbruch.

Mit seiner Taschenuhr hatte es übrigens eine besondere Bewandtnis: Sie war ein Geschenk des Kaisers, ein halbes Jahr nach meiner Geburt telegrafisch angekündigt in einem »Brieftelegramm Sr. Majestät des Kaisers und Königs« an den Schlossverwalter Sommer, Burg Hohenzollern: »Ich sende Ihnen zum heutigen Tage, an dem Sie auf eine 50jährige Dienstzeit zurückblicken, Meine besten Glückwünsche und gedenke gern Ihrer langjährigen treuen Dienste in Meinem Hause. Als äußeres Zeichen Meiner Anerkennung und Dankbarkeit lasse Ich Ihnen eine goldene Uhr mit Meinem Namenszuge zugehen. Haus Doorn, den 3. November 1930.« Das Schriftstück trägt, mit Tintenstift geschrieben, die Unterschrift des Exmonarchen: »Wilhelm I. R.«

Die Uhr erbte jeweils der älteste Sommer – erst mein Vater, dann ich. Bei einem Einbruch wurde sie mir am 6. März 1983 gestohlen.

Zu Opa Sommer auf die Burg wurde mein Vater als Sechsjähriger aus dem hungernden Berlin des Ersten Weltkriegs geschickt. In der Hauptstadt gab es wenig zu essen. Tag für Tag kamen Steckrüben auf den Tisch, die niemanden lange satt machen, und dann wieder Steckrüben und nochmals Steckrüben. Besser, den vaterlosen Jungen »auf die Burg« zu bringen, wo die Speisekammern voll waren. So geriet mein Vater nach Hechingen. Er ging dort bis zur Mittleren Reife aufs Gymnasium und kehrte erst danach wieder nach Berlin zurück. Dort absolvierte er eine Lehre als Textilkaufmann.

Der Beruf erschien ihm jedoch nicht sonderlich attraktiv. Jedenfalls entschloss er sich, lieber Soldat zu werden. Dies war gar nicht so einfach, denn der Versailler Vertrag hatte das deutsche Militär auf hunderttausend Mann beschränkt. Zu diesem Hunderttausend-Mann-Heer meldete sich Vater jetzt freiwillig. Eigentlich wollte er zu dem traditionsreichen I. R. 9 in Potsdam, in dem später unter anderem Wolf Graf Baudissin und Richard von Weizsäcker dienten, doch wurde seine Bewerbung abschlägig beschieden. Von Hechingen aus versuchte er es dann beim Infanterieregiment 14 der Reichswehr in Konstanz. Dort wurde der Neunzehnjährige angenommen. Am 16. April 1928 trat er seinen Dienst an. Es war zwar nicht das Wunschregiment, aber Konstanz als Garnisonsstandort hatte einen Vorteil: Wenn Vater dienstfrei hatte, war er schnell auf dem Hohenzollern.

Wie es der Zufall wollte, kam er, genau zwei Tage nachdem meine Mutter dort bei ihrer kranken Tante eingetroffen war, übers Wochenende nach Hechingen zu Besuch. Bei dieser Gelegenheit kam es zu der geschilderten Begegnung im Arbeitszimmer des Kaisers, die den Onkel so erzürnte.

Der Wandel der Sitten in den zurückliegenden hundert Jahren lässt sich an diesem Vorfall deutlicher und eindringlicher ablesen als an jeder gelehrten soziologischen Abhandlung. Wer kann sich das heute noch vorstellen? Ein Zwanzigjähriger und eine Dreiundzwanzigjährige bitten um Erlaubnis, zusammen einen Spaziergang machen zu dürfen; eine halbe Stunde sitzen sie einander verschämt gegenüber, geziemend getrennt durch eine Schreibtischplatte; dann wird ihnen vom wetternden Onkel kräftig der Kopf gewaschen; zu mehr als einem zarten ersten Kuss und zum hastig verabredeten Du kommt es trotz eines verdrucksten, aber unmissverständlichen Heiratsantrags nicht. In einer Zeit, in der schon Sechzehnjährige mit Einwilligung der Eltern beim Freund oder bei der Freundin übernachten dürfen, übersteigt solch keusche Zurückhaltung unsere Fantasie.

Aber wir sollten uns auch nichts vormachen. Mit der gehegten und gepflegten, bedachten und bewachten Keuschheit ist uns auch eine Portion kribbelnder Romantik verloren gegangen, in dem Maße jedenfalls, in dem sie nur aus dem Reiz des Verbotenen lebte. Zugleich jedoch kam damit viel Verlogenheit, viel Heuchelei, viel Erniedrigung aus der Welt. Ohnehin sorgt ja die Natur der Sache für jede Menge Romantik. Gelockerte Moralvorstellungen töten nicht die Schmetterlinge im Bauch.

Die Natur der Sache – oder soll ich sagen: die Durchschlagskraft der Natur? – blieb auch im Falle des Burgfräuleins Else und ihres Ritters stärker. Briefe gingen zwischen Konstanz und Hechingen hin und her. »Immer drängender wurde Theos Bitte«, schrieb meine Mutter in ihren Erinnerungen, »nicht, wie ich es plante, zurück nach Berlin zu gehen, sondern mir in Konstanz eine Beschäftigung zu suchen« – damals sagte man noch »Beschäftigung«, das Wort »Job« war noch nicht ins Deutsche eingedrungen. »Und da ich zur Pflege meiner Tante nicht mehr auf der Burg gebraucht wurde, gab ich ihm und, um ehrlich zu sein, auch meinen eigenen Wünschen nach und ging nach Konstanz. Und etwa anderthalb Jahre später kam unser lieber Theo zur Welt, wir waren trotz vieler Sorgen unsagbar glücklich.«

Der liebe Theo – das war ich. Und ich hieß mit Nachnamen Römhild. Daran aber war die Reichswehr schuld.

Im Hunderttausend-Mann-Heer der Weimarer Zeit galt der »Heiratskonsens«: die Vorschrift, dass kein Reichswehrangehöriger heiraten durfte, der nicht 27 Jahre alt war und außerdem sieben Dienstjahre hinter sich hatte. Dreimal suchte mein Vater Anfang der 30er Jahre um Sondergenehmigung nach, dreimal wurde sein Gesuch abgelehnt. Erst der vierte Antrag hatte Erfolg. So traten meine Eltern am 16. August 1934 in der Rudolstädter Stadtkirche vor den Altar, zugleich mit Mutters zwei Jahre jüngerem Bruder Waldemar und Tante Erika. Man raunte, dass Erika aus einer durch und durch kommunistischen Familie stamme; der Sinn dieser Etikettierung blieb mir lange verschlossen. Die beiden hatten ebenfalls schon einen Sohn, den mit mir fast gleichaltrigen Udo; vor der Trauung trieben wir beide unseren Schabernack zwischen den Kirchenbänken.

In ihrem Erinnerungsbuch schilderte meine Mutter den aufregenden weiteren Ablauf. »Bei der kirchlichen Trauung war unser Junge sehr stolz, Blumen streuen zu dürfen. Aber mitten in der Zeremonie sprang er weinend in den Altarraum hinein, wo wir knieten, und rief, ›Was macht der Mann mit meinem Papa und meiner Mutti?‹ Oma Kruschke hat ihn dann geholt und sich mit ihm bis zum Schluss in der Sakristei aufgehalten.«

Oma Kruschke war die Mutter meines Vaters, eine waschechte Berlinerin, die wieder geheiratet hatte, nachdem ihr erster Mann – mein Großvater – kurz vor dem Ersten Weltkrieg gestorben war. Sie war eine stattliche Person, dunkelhaarig, mit blitzenden Augen, einem unbändigen Temperament und viel »Schnauze«, im Übrigen, wie ich später zu meinem Leidwesen erfahren musste, eine raffinierte, auch dem Schummeln nicht abholde Bridge- und Romméspielerin.

Nun waren wir also eine richtige Familie: Mutter Else ehrlich gemacht, der Kegel Theo ehelich. Fünf Tage lagen zwischen der Eheschließung meiner Eltern und dem Eintrag eines Randvermerks auf meiner Geburtsurkunde, der mich zu Theo Sommer machte. Erst als ich in den 80er-Jahren einmal eine beglaubigte Abschrift meiner Geburtsurkunde brauchte, wurde mir der bis dahin angestrengt beschwiegene Sachverhalt klar. In steiler Sütterlin-Schrift stand da geschrieben: »Konstanz, den 21. August 1934. Theodor, genannt Theo, Oskar Georg Sommer, Unteroffizier 14/I. R.14, geboren am 31. März 1909 in Berlin-Rixdorf, wohnhaft in Donaueschingen, hat am 16. August 1934 mit der Else Nanny Rosa Römhild, geboren am 23. Oktober 1906, in Rudolstadt die Ehe geschlossen und dabei das am 10. Juni 1930 in Konstanz geborene Kind Theodor Georg Helmut Römhild als das seinige anerkannt – Anlage Nr. 179 zum Geburtsregister 1934. Der Standesbeamte: Eisinger.«

Die Geschichte der Sommers und Römhilds ist mehr als ein Stück Familiengeschichte. Es spiegelt sich darin der ungeheure Wandel der Zeitläufte in der Spanne von knapp zwei, drei Generationen – ein Wandel, der sich mit einer Geschwindigkeit und Intensität vollzog, wie sie bis dahin ohne jedes Beispiel waren.

Selige Zeit, unselige Zeit

Der kleine Theo Sommer spürte vom Wandel der Zeiten ebenso wenig wie, dreihundert Kilometer rheinabwärts von Konstanz, in Oggersheim der sechs Wochen ältere Helmut Kohl. In Hamburg ging in meinem Geburtsjahr der elfjährige Helmut Schmidt auf die Lichtwarkschule; zu Hause hörte er öfters von »Adolf Nazi«, wie er beharrlich noch siebzig Jahre danach den Verderber Deutschlands nannte. Sechzig Kilometer weiter, in Lübeck, besuchte der 17 Jahre alte Herbert Frahm, der später als Willy Brandt seinen Weg machte, das Johanneum-Reform-Gymnasium und schrieb gelegentlich schon, politisch wach und links, Artikel für das SPD-Blatt »Lübecker Volksbote«.

Noch andere Menschen, die später meinen Lebensweg kreuzen und zum Teil beeinflussen sollten, durchliefen damals ihre formativen Jahre. Marion Gräfin Dönhoff studierte bereits Volkswirtschaft in Frankfurt, wo sie morgens mit dem jungen Grafen Montgelas im Park ausritt und abends für die Kommunisten – »die einzigen, die wirklich gegen den braunen Spuk kämpften« – Flugblätter verteilte. Der 24-jährige Rechtsanwalt Gerd Bucerius arbeitete als Rechtsreferendar in der Berliner Anwaltssozietät Carlebach und Koch-Weser. Zur gleichen Zeit besuchte der Lehrersohn Heinz Alfred Kissinger, der mich dreißig Jahre später nach Harvard brachte, in Fürth die zweite Klasse der Volksschule.

Manche anderen, deren Einfluss ich mich später nicht entziehen konnte, waren schon um einiges weiter. Hans Rothfels, mein künftiger Doktorvater, ein zum Protestantismus übergetretener Jude, hochdekorierter Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs und wie Kissinger binnen weniger Jahre nach Hitlers Machtübernahme in die Emigration getrieben, lehrte an der Universität Königsberg Geschichte, ein bekennender Konservativer, der einen kämpferischen Grenzlandnationalismus vertrat und vehement gegen das »Diktat von Versailles« zu Felde zog. Der nachmalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, gegen den ich Anfang der Sechziger manchen bösen Leitartikel schrieb, amtierte als Oberbürgermeister in Köln. Der NSDAP-Führer Adolf Hitler aber, am 20. April 1930 einundvierzig Jahre alt geworden, ging seinem bis dahin größten Triumph entgegen: Bei den Reichstagswahlen von 1928 hatten die Nationalsozialisten nur 2,6 Prozent der Stimmen erhalten, doch die Folgen der von den USA ausgehenden Weltwirtschaftskrise machten sie am 14. September 1930 zur zweitstärksten Fraktion hinter der SPD. Rund 6,4 Millionen Wähler stimmten für Hitler, 18,3 Prozent; auf seine Partei entfielen 107 Sitze. Es dauerte noch 869 Tage, bis er in die Reichskanzlei einzog.

Wer hätte geglaubt, dass ich zwölf Jahre später lernen musste, ein Dreieck mit Hitlers Namen auf den linken Ärmel meiner Braunhemden zu nähen?

Noch war mein Leben ein Idyll. Vater diente bei den Jägern des Regiments 114/14 in der Konstanzer Klosterkaserne, die heute das Landratsamt beherbergt. Mutter fand wenige Wochen nach meiner Geburt eine Anstellung als Krankenschwester im Psychiatrischen Landeskrankenhaus Reichenau und ganz in der Nähe bei der Familie Schweizer in der Wolmatinger Eichbühlstraße eine Pflegestelle für mich. Dort wohnte auch sie. Vater kam täglich nach dem Dienst. Inmitten der Beete hinter dem Haus tat ich, zwischen den Eltern hin und her tappend, meine ersten Schritte. Der Garten wurde mir zum liebsten Spielplatz, als ich erst einmal entdeckt hatte, wie gut die leuchtend roten Tomaten schmeckten. Der Geruch des paradiesischen Nachtschattengewächses faszinierte mich indes fast noch mehr als der Geschmack. Wenn ich die Augen schließe, so steigt mir noch heute der starke Duft der Tomatensträucher in die Nase.

Nach einem guten Jahr wurde Vater nach Donaueschingen versetzt. Mutter zog erst nach Stuttgart, wo Oma Kruschke in Birkach eine Speisewirtschaft betrieb, aber die beiden waren einander nicht sonderlich grün, deshalb zog sie schon nach acht Monaten weiter nach Rudolstadt. Im Städtischen Versorgungsheim Kumbach wurde sie als Pflegerin angestellt. Wir wohnten bei Oma und Opa Römhild. »Dort fanden wir«, erzählte meine Mutter später, »die familiäre Geborgenheit, die wir uns gemeinsam noch nicht aufbauen durften.« Ich war zwei Jahre alt.

Meine frühesten Erinnerungen stammen aus dieser Rudolstädter Zeit. Es war eine selige Zeit, es war eine unselige Zeit.

Selige Kindheit: Die Großeltern wohnten im Baumgarten 5, in einem Siedlungsblock, dritte Etage, Wohnküche plus zwei Zimmer, eigene Toilette, was ein vielbeneideter Fortschritt war. Die Miete betrug im Monat meiner Geburt 17,41 Reichsmark. Ein Kachelofen beheizte die Wohnung, allerdings nicht das Schlafzimmer; im Winter erhitzte Oma aber Backsteine in der Röhre (in der sie sonst gern leckere Bratäpfel für uns brutzelte), wickelte sie dick in Zeitungspapier und alte Wolltücher und legte sie uns unter das eiskalte Plumeau – wärmer ist mir nie ein Bett in meinem ganzen Leben vorgekommen. Gasbeleuchtung im Treppenhaus; die Glühstrümpfe in den Lampen mussten oft ausgewechselt werden, was jedes Mal eine umständliche Prozedur war. Im Hinterhof ein Schuppen für jeden Mieter, dort wurde Holz gelagert, wurden die Fahrräder, Schlitten und Schubkarren untergestellt, vor allen Dingen die Handwagen, auf denen alles Mögliche und Unmögliche transportiert wurde: Kartoffeln, Weißkohl, bei Gelegenheit ein halbes Schwein vom Bauern; selbst gesammeltes Brennholz aus dem Wald, Mist und Humuserde für den Garten.

Hinter dem Schuppen floss und fließt noch heute der Wüstebach, der sich um den Hügel schlängelt, auf dem sich die stolze Heidecksburg erhebt. Gleich hinter dem Bach begann der Wald, wo sich die Schäferhündin Senta austoben konnte. Opa schnitzte mir aus Baumrinde Schiffchen, ganze Flotten ließen wir zusammen vom Stapel, der Wüstebach wurde zum schiffbaren Fluss, das Rinnsal zum Ozean: mein Tor zur großen weiten Welt. Was tat es schon, dass die Rindenschiffchen am nächsten Wehr rüde von den schäumenden Wellen verschlungen wurden? Selbst ihr tänzelnder Untergang belebte die Fantasie.

Großvater konnte alles. Er konnte schreinern, schmieden, löten, Schalter reparieren, Fliesen und Parkett verlegen. Er schnitzte mir nicht nur Rindenschiffchen, er baute mir auch Zwillen aus Astgabeln: Schleudern, für die er selbst die Murmeln aus Ton brannte. Er las mir Geschichten vor – nein, er dachte sich die Geschichten extra für mich aus. Und er spielte so wunderbar auf der Trompete, dass mir unfehlbar die Tränen kamen und in dicken Tropfen über die Wangen kullerten. Opa konnte einfach alles, und er war immer für mich da.

Erst viel später ist mir aufgegangen, warum er immer für mich da war: Er war arbeitslos. Arbeitslos waren Anfang 1933 über sechs Millionen Deutsche. Arbeitslos war auch sein Sohn Waldemar, der Dentist gelernt hatte, was damals eine Art Zahnarzt für Arme war, ein Handwerk eher als die zahnärztliche Kunst, die eine akademische Ausbildung vorausgesetzt hätte. (Der Unterschied zwischen Dentisten und Zahnärzten wurde erst 1952 aufgehoben.)

Waldemar spielte fantastisch Geige, und zusammen zogen die beiden nun, so oft es ging, über die Dörfer, um beim »Vogelschießen«, wie die Kirmes in Thüringen heißt, bei Hochzeiten und Vereinsfeiern aufzuspielen. Dazu brauchten sie nicht nur einen Wandergewerbeschein – der seine gab Opa Römhild die Befugnis »zum Musizieren mittels Trompete« –, sondern obendrein jeweils eine Genehmigung der Ortsbehörde. Die Muse war nie ganz frei in Deutschland.

Ich besitze noch das Oktavheft, in dem die musikalischen Auftritte der beiden aufgezeichnet und mit vielen Stempeln genehmigt worden waren – in Blankenhorn, Bad Berka, Döschnitz, Königsee, Kranichfeld, Großbreitenbach; 35 Auftritte allein zwischen Juni 1932 und September 1933. Auf diese Weise kam immer etwas Bargeld ins Haus, obgleich die Bauern die Musikanten auch gern in Naturalien entlohnten: mit einem Laib Brot, einer Speckseite oder einem Korb voll thüringischer Würste. Auch das half, sich über Wasser zu halten und in den schweren Zeiten nicht ganz vom Fleische zu fallen.

Anders als viele haben wir zum Glück nie Hunger gelitten. Oma Römhild kochte erst in einer Suppenküche für die Arbeitslosen, die dort Schlange standen, um einmal am Tag etwas Warmes in den Bauch zu bekommen, Erbsensuppe, Linsensuppe, Kartoffelsuppe, Gaisburger Marsch, Brotsuppe; später stand sie im Hotel »Kaiser« und im Offizierskasino des neuen Flakbataillons in der Küche. Da fiel immer etwas für uns ab. Oft brachte sie einen Topf Suppe mit nach Hause oder ein Stück Braten; dazu »einen riemischen Kanten« Brot, wie sie auf gut Thüringisch zu sagen pflegte. Meist war es Kommissbrot, wie ich es später in den drei Kasernen, in denen mein Vater im Laufe der Jahre Dienst tat, noch zur Genüge vorgesetzt bekam. Den säuerlichen Geschmack und das den runden Laiben oben aufgedrückte Ringmuster habe ich mein Lebtag nicht vergessen können. In einer Zeit, die noch nicht ein halbes Hundert Sorten Brot kannte, Vollkornbrot, Fünfkornquarkbrot, Nussbrot, Rüblibrot, Zwiebelbrot, türkisches Fladenbrot und italienische Ciabatta, französisches Weißbrot und amerikanisches Toastbrot, das in seiner Ausdruckslosigkeit wie geröstetes Löschpapier schmeckt, prägte sich so etwas dem Gedächtnis tief ein.

Wenn ich es recht bedenke, kannte ich bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr überhaupt nur fünf Brotsorten: besagtes Kommissbrot; kastenförmiges Weißbrot (höchstens sonntags!); Bauernbrot, locker gebacken mit großen Löchern im Innern, ganz wie beim Schweizerkäse, in der knusprigen Rinde steckten zuweilen noch Holzkohlestückchen aus dem Backofen; nichtssagendes Graubrot; schließlich, eine selten gereichte Köstlichkeit, Pumpernickel. Der Ursprung dieses Wortes hat mich immer amüsiert: Angeblich soll ein napoleonischer Offizier, dem während der Franzosenzeit in Westfalen dieses schwarze, süßlich-klebrige Brot angeboten wurde, es mit der abfälligen Bemerkung zurückgewiesen haben, es tauge allenfalls für sein Pferd namens Nickel – »c’est bon pour Nickel«.

Die Großmutter war eine patente Frau. Sonntags bereitete sie regelmäßig Thüringer Klöße. Dazu mussten Kartoffeln geschält und roh auf der Handreibe gerieben werden. Der Raspelbrei wurde dann zur Hälfte in ein Leinensäckchen gefüllt und auf der hölzernen Kartoffelpresse ausgepresst. Die andere Hälfte wurde in eine Schüssel gefüllt, an deren Boden sich nach einiger Zeit die Kartoffelstärke absetzte, eine weiße Trockenmasse, die ein quietschendes Geräusch abgab, wenn man sie zwischen den Fingern zerquetschte. Die beiden Massen wurden kunstfertig vermengt und zu tennisballgroßen Kugeln geformt, in deren Mitte geröstete Brotwürfel eine leckere Einlage bildeten. Die Klöße brodelten dann in kochendem Wasser, bis sie an die Oberfläche schossen und herausgefischt werden konnten. In guten Wochen gab es dazu Schweinsbraten mit viel Bratensaft, in schlechten Wochen nur Maggi-Soße. Die ganze Prozedur zog sich über mehrere Stunden hin, die Hausfrau war auch am Sonntag voll beschäftigt – an Pfanni-Klöße war noch nicht zu denken, wie überhaupt Fertiggerichte bis auf Maggi-Suppen und Knorr-Erbswürste unbekannt waren.

Nachmittags musste Oma dann noch einmal ihres Amtes walten. Zur Kaffeestunde brachte sie Streuselkuchen oder Bienenstich auf den Tisch, auch Mohnkuchen, dessen feuchte Körnchen mit Rosinen versetzt waren und angenehm zwischen den Zähnen knirschten. Die mächtigen Bleche waren am Sonnabend schon zum Bäcker getragen und dort ausgebacken worden. So machten es alle; die eigenen, mit Holz oder Kohle befeuerten Herde – drei Kochplatten, meist bestehend aus herausnehmbaren Ringen – schafften das bei den wenigsten. Auf den glühenden Herdringen ließen sich höchstens Thüringer »Schneiderfleckchen« backen, mit dem Nudelholz dünn ausgewalzte Vierecke oder Rauten aus Kartoffelteig, die Schicht um Schicht in eine Schüssel gelegt, mit zerlassener Butter bestrichen und mit Zucker bestreut wurden; die Fleckchen ganz unten in der Schüssel, schön durchsaftet und durchzuckert, schmeckten am besten.

Es war eine köstliche Speise, und das Rezept verdient, der Vergangenheit entrissen zu werden. In den 70er-Jahren habe ich es einmal einem Hamburger Prominenten-Kochbuch beigesteuert, einer Sammlung von Lieblingsgerichten, die Loki Schmidt zugunsten der Kinderklinik der Universitätsklinik Eppendorf organisiert hatte. Der hübsche Band, illustriert von Sonny Sottorf, erschien nur in einer Auflage von wenigen Tausend Exemplaren und war rasch vergriffen. Angelika Jahr hatte dafür gesorgt, dass die Redaktion von Essen und Trinken alle Lieblingsgerichte vorsichtshalber nachkochte; deshalb weiß ich, dass die Schneiderfleckchen auch anders als auf glühenden Herdringen gebacken werden können, nämlich ganz normal auf einem Blech im Backofen.1 Für vier Portionen werden benötigt: 500 g mehlige Kartoffeln; gut 250 g Mehl, 1 EL Speisestärke; 1 gestrichener Teelöffel Salz; 1 Ei; 75 g Butter; 50 g Zucker. Kartoffeln in der Schale kochen, durch die Kartoffelpresse drücken und abkühlen lassen. Kartoffelmasse mit Mehl, Stärke, Salz und Ei zu einem glatten Teig verkneten. (Wenn nötig, Mehl zugeben, bis der Teig nicht mehr klebt.) Teig dünn ausrollen, etwa 3–5 mm. 4 × 4 cm große Quadrate ausschneiden. Backblech mit Backpapier auslegen und alles im vorgeheizten Backofen bei 235 Grad 20 Minuten backen. Nach 10 Minuten wenden. Dann die Schneiderfleckchen in eine Schüssel schichten und jede Schicht mit zerlassener Butter einpinseln und zuckern. Die Schneiderfleckchen schmecken am besten mit Kaffee. ↑

Während der Woche gab es nur Malzkaffee, Marke Kathreiner. Am Sonntag jedoch gönnte sich, wer konnte, echten Bohnenkaffee. Ihm war allerdings in der Regel viel Zichorie beigemischt, die seit anderthalb Jahrhunderten die Geldbeutel schonen half – und manchmal enthielt er höchstens ein paar Kaffeebohnen als Alibi. In Thüringen nannte man das labbrige Gebräu »Bliemchenkaffee«, weil es so dünn war, dass man das Meißner Blumenmuster auf dem Grund selbst der vollen Tasse erkennen konnte; in Berlin hieß es Muckefuck, abgeleitet aus dem französischen mocca faux.

Zwischen Klößen und Kaffeestunde wurde der obligate Sonntagsspaziergang absolviert, zu dem sich alle in Schale warfen. Tags zuvor war in der Küche die Zinkbadewanne aufgestellt und mit heißem Wasser gefüllt worden, die Familie nahm ihr wöchentliches Bad, einer nach dem anderen im selben Wasser. Man schrubbte, striegelte und polierte sich mit Wurzelbürste und Schwamm – Naturschwamm aus dem Mittelmeer galt noch nicht als Bazillenschleuder. Opa legte vor dem Spaziergang schon das frische Hemd an, das er dann eine Woche lang trug, allerdings alle zwei Tage mit einem neuen abnehmbaren und abwaschbaren Wechselkragen und dito Manschetten, dazu einen »Vatermörder«, den steifen, nach vorn offenen Stehkragen, und den schwarzen Anzug, den er sich zu seiner Hochzeit hatte anmessen lassen. Oma und Mutter kamen zum Sonntagsspaziergang im geblümten Kleid samt gestärktem Klöppelkragen mit, ich stolzierte im Matrosenanzug brav an der Hand des Großvaters.

Die Jungen trugen im Schwabenland jahrein, jahraus Lederhosen. Verstohlen rieben wir die Krachledernen mit Butterpapier oder Schmalzresten ein, um ihnen den begehrten Fettglanz und jene Standfestigkeit zu verleihen, die sie, wenn man sie abends auf den Fußboden stellte, vor dem Umfallen bewahrte. Im Sommer trugen wir dazu Kneipp-Sandalen oder gingen oft genug auch barfuß. Im Winter kratzten uns lange und raue Strickstrümpfe, die mit Strapsen an einem Leibchen befestigt waren, das mir bis heute als schmachvolle Entehrung meiner Männlichkeit in der Erinnerung haftet. Jeans gab es so wenig wie T-Shirts; die Arbeitshose der kalifornischen Goldgräber kam erst in den 1950ern allmählich in Mode.

Oma Römhild konnte nicht nur kochen. Sie stampfte Sauerkraut ein. Sie grub im Wald Wurzeln aus und setzte mit Alkohol aus der Apotheke ihren eigenen Magenbitter an. Sie dörrte Apfelringe, Pilze und Pflaumen. Schwarze Johannisbeeren aus dem Garten am Berg verwandelte sie in köstlichen Wein. Im Übrigen strickte und häkelte sie unentwegt für die Familie: Wollstrümpfe und Pullover für den Winter und Stirnbänder gegen kalte Ohren und Pulswärmer für warme Handgelenke. Sie rackerte sich ab wie die meisten Frauen ihres Standes, ihrer Zeit.

In ihren Arbeitsbüchern wurde sie im Auf und Ab der Jahre als Aufwärterin, Scheuerfrau, Kochfrau, Kalte Mamsell, Kochmamsell, Küchenleiterin geführt. Dabei habe ich nie ein böses Wort von ihr zu hören bekommen. Zu ihren rissigen, schwieligen Händen gehörten in ihrem Gesicht die gütigsten Augen, die mich je angeblickt haben, und die faltenzerfurchte Stirn. Sie achtete peinlich auf Sauberkeit, flickte und putzte ohne Unterlass; mochten die Strümpfe auch Löcher haben, sie wurden unverdrossen Mal für Mal gestopft. Sich selbst putzte Oma Hedwig dagegen nicht heraus, Lippenstift und Puder benützte sie nie. Ein schlichter Ring, ein Granathalsband war feiertags der größte Schmuck.

So viel über den seligen Teil meiner frühen Kindheit. Wir waren arm, aber glücklich. Dass wir arm waren, fiel mir nicht besonders auf, es waren ja alle arm, die ich kannte. Selbst wer bessere Tage gesehen hatte, musste jetzt kämpfen. Dass ich glücklich war, da behütet und umsorgt, merkte ich schon eher, denn andere Kinder wurden geschimpft, gescholten, geschlagen, in Kammern oder Keller eingesperrt, auf halbe Ration gesetzt oder zur Strafe ins Bett geschickt. Meine Mutter rief mich zärtlich und peinlich, zu meinem ewigen Ärger, »Bubi«. »Unser Bubi« war denn auch das Album betitelt, in welches sie meine frühen Fotos einklebte – Aufnahmen eines pausbäckigen, blauäugigen Lockenkopfes, mit langen, fast weißblonden Haaren, die bis auf die Schultern fielen; ein Thomas Gottschalk in Vor-Haribo-Zeiten. Wenigstens verbargen die Locken meine abstehenden Segelohren (die sich in den Stürmen des Lebens erst anlegten, als ich schon Student war).

Der unselige Teil meiner frühen Kindheit begann zwei Tage nach der Trauung meiner Eltern. In der Einfahrt zum Hinterhof fuhr mich ein Radfahrer an und stieß mich so unglückselig zu Boden, dass ich mit dem rechten Knie in einen rostigen Stacheldraht fiel. Schon am nächsten Tag hatte ich 41 Grad Fieber. Der Hausarzt stellte eine Blutvergiftung fest und wies mich ins Krankenhaus ein. Dies wäre beinahe mein Ende gewesen.

Der Chefarzt des Krankenhauses wollte mir wegen der Sepsis das Bein abnehmen, aber Mutter verweigerte ihm in einer scharfen Auseinandersetzung energisch die Genehmigung. Es blieb bei zwei Einschnitten links und rechts über der Kniescheibe, durch die der Eiter abfließen konnte. Die Narben verheilten gut, wuchsen später allerdings mit mir. Das rechte Bein blieb schwächer als das linke, auf der Kurzstrecke war ich nie rekordverdächtig – 13,8 Sekunden für die hundert Meter waren später auf der Adolf-Hitler-Schule meine beste Leistung. Doch wenigstens war ich dank Mutters Dazwischentreten kein »Krüppel (wie man damals unbefangen noch sagte), die Krankenschwester hatte obsiegt, der Chefarzt sich beugen müssen.

Sechs Wochen später – ich war noch immer im Krankenhaus – gab es zwischen den beiden den nächsten großen Krach. Eines Tages fand mich Mutter, als sie zu ihrem täglichen Besuch aufkreuzte, nicht mehr in dem gewohnten Zimmer vor. Jede Auskunft wurde ihr verweigert. Erst zwei Tage später fand sie mithilfe eines befreundeten Arztes vom Gesundheitsamt heraus, dass ich mit Diphtherie angesteckt worden war. Offenbar hatte man mir versehentlich die Zahnbürste eines diphtheriekranken Kindes gereicht. Zugegeben wurde es nie, von »Schmutzinfektion« war allenfalls die verlogene Rede.

Mutter setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um mich zur Überführung nach Hause freizubekommen. Am Ende gelang es ihr, wiederum mithilfe des Freundes im Gesundheitsamt. Sie wusste, was sie tat. Diphtherie – wie Scharlach, Masern und Mumps heute dank Schutzimpfung fast verschwunden – verlief damals noch sehr oft tödlich, selbst nach einem Luftröhrenschnitt, der häufig die verzweifelte letzte Chance bot. So unterschrieb sie alles, was man ihr vorlegte, nur um meine Entlassung durchzusetzen. Für sämtliche in der Stadt etwa auftretenden Infektionen übernahm sie eine Regressverpflichtung. Sie stimmte zu, dass mich täglich ein Betreuungs- und Überwachungsarzt besuchte. Und sie akzeptierte, dass für meinen Heimtransport ein Gefährt benutzt wurde, das ansonsten nicht mehr im Gebrauch war. Mithilfe eines Rotkreuz-Sanitäters brachte sie mich schließlich in der Dunkelheit, als nur noch wenige Leute auf der Straße waren, nach Hause – auf einer fahrbaren, hochrädrigen, rundum mit schwarzem Wachstuch überspannten Bahre.

Nach der Trauungszeremonie war dies das zweite Ereignis, das sich meinem Gedächtnis eingebrannt hat: der Heimtransport auf dem düsteren Gefährt, das aussah wie ein mittelalterlicher Pestkarren, das Rumpeln der Räder über holpriges Kopfsteinpflaster, das Keuchen des Sanitäters zwischen den beiden Deichselstäben.

Ich war halb tot, doch erholte ich mich von Tag zu Tag mehr. Mutter pflegte mich aufopfernd rund um die Uhr. Nach drei Wochen war ich bazillenfrei. Endlich konnten wir nach Münsingen fahren, wohin mein Vater mittlerweile versetzt worden war. Aber die Pechsträhne war noch nicht zu Ende. Zwei Tage erst waren wir in Münsingen und noch beim Einrichten der neuen Wohnung auf einem Bauernhof direkt gegenüber dem Tor zum Truppenübungsplatz, da wurde Mutter schwer krank. Sie wollte Vaters Wunsch erfüllen und ihm Kartoffelpuffer backen. Beim Reiben der rohen Kartoffeln zog sie sich am rechten Zeigefinger eine Schürfwunde zu. Als sie nach dem Mittagessen den Küchenboden scheuerte, kam wohl Schmutz in die Wunde. Am nächsten Tag fühlte sie sich benommen, bekam Fieber und fiel schließlich bewusstlos um. Zwei Wochen lang lag sie im Koma und musste wegen eines Abszesses zwischen Lungenfell und Rippenfell operiert werden. Es dauerte mehrere Monate, bis sie wieder auf den Beinen war.

Ich habe diese Krankengeschichten hier nicht aus Wehleidigkeit oder Hypochondrie ausgebreitet. Sie werfen ein Schlaglicht auf die Welt meiner Jugend, in der es – außer gegen die Pocken – noch keine Massenimpfungen gab und keine Antibiotika; in der die hygienischen Standards weit hinter den heutigen Mindestanforderungen zurückblieben. Wie die Arzt- und Krankenhausrechnungen damals bezahlt wurden, vermag ich nicht zu sagen. Als Soldat war Vater samt seiner Familie wohl umfassend versichert, das Militär hat schon immer gut für seine Angehörigen gesorgt. Den kleinen Leuten jedoch, vor allem den Arbeitslosen, erging es schlechter. Das dichte soziale Netz medizinischer Versorgung, das uns heute so selbstverständlich erscheint, dass schon minimale Einschnitte wütende Proteste auslösen, lag noch jenseits aller Vorstellungskraft.