6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Фантом Пресс

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Летом в Шейкер-Хайтс только и говорили о том, что Изабелл, младшенькая Ричардсонов, все-таки спятила и спалила дом… В Шейкер-Хайтс, спокойном и респектабельном городке все тщательно спланировано – от уличных поворотов и цветников у домов до успешных жизней его обитателей. И никто не олицетворяет дух городка больше, чем миссис Ричардсон, идеальная мать и жена. Но однажды в этом царстве упорядоченной жизни появляется художница Мия Уоррен. У миссис Ричардсон – роскошный дом, жилище Мии – маленький "фольксваген-кролик". У одной есть все, но живет она в клетке из правил. У другой нет ничего, но она свободна как ветер. И в то же время, так ли уж далеки они друг от друга? У обеих – дети-подростки, в которых до поры до времени тлеют пожары, и однажды пламя с ревом вырвется и попытается поглотить все вокруг. Столкновение двух миров – порядка и хаоса – окажется сокрушительным для обеих и в то же время подарит новую надежду. Новый роман – это захватывающая история двух семей, в которой много пластов, нет деления на черное и белое, нет деления на героев и антигероев. В книге сплетена сложная сеть – из нравственных принципов, чувств, амбиций, ошибок прошлого. Селеста Инг постоянно меняет ракурс, она подает историю с точки зрения всех участников драмы, и от этого возникает ощущение полного погружения в созданный ею мир, а от детективной непредсказуемости и триллерного темпа кружится голова.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

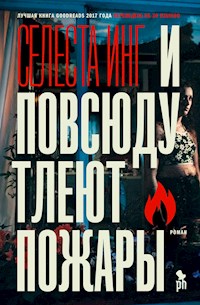

Селеста ИнгИ повсюду тлеют пожары

© 2017 by Celeste Ng

© Анастасия Грызунова, перевод с английского, 2018

© Андрей Бондаренко, оформление, 2018

© «Фантом Пресс», издание, оформление, 2018

Тем, кто выбрал свою дорогу и в пути запаляет пожары

Вы покупаете участок под застройку в Школьном округе, большое поместье в пригороде или дом в одном из городских районов, представленный в ассортименте нашей компании? Вместе с покупкой вам предоставляются условия для занятий гольфом, верховой ездой, теннисом, греблей, непревзойденные школы, а также пожизненная гарантия от снижения стоимости вашего имущества и от нежеланных перемен.

Но в сущности, если разобраться, жители Шейкер-Хайтс ничем не отличаются от прочих американцев. Да, у них по три или четыре автомобиля на семью вместо одного-двух, по два телевизора в доме вместо одного, а когда девушка из Шейкер-Хайтс выходит замуж, у нее, вероятно, прием на восемьсот персон и оркестр Мейера Дэвиса[1] из Нью-Йорка, а не свадебный ужин на сто человек с местным оркестром, но все это — отличия количественные, а не качественные. «Мы — люди дружелюбные, и живется нам чудесно!» — недавно сказала одна дама в Загородном клубе Шейкер-Хайтс и была права: обитатели Утопии, похоже, и в самом деле живут довольно счастливо.

1

Летом в Шейкер-Хайтс только о том и говорили, что Изабелл, младшенькая Ричардсонов, все-таки спятила и спалила дом. Всю весну судачили о маленькой Мирабелл Маккалла — или о Мэй Лин Чжоу, кто за кого болеет, — а теперь наконец появилась новая дивная сенсация. В ту майскую субботу покупатели, катая тележки по «Хайненз», вскоре после полудня услышали, как пожарные машины спросонок взвыли и помчались к утиному пруду. К пятнадцати минутам первого четыре машины корявой красной шеренгой выстроились вдоль Паркленд-драйв, где горели ясным пламенем все шесть спален дома Ричардсонов, и за полмили видно было, как над деревьями густо-черной грозовой тучей клубится дым. Позднее люди скажут: мол, уж сто лет как следовало догадаться, Иззи-то — малолетняя психичка, с Ричардсонами вообще не все гладко, а в то утро, едва завыли сирены, стало понятно сразу, что случилась ужасная беда. Само собой, Иззи к тому времени уже давно исчезла, защитить ее было некому, болтай что вздумается — и люди болтали. Но когда прибыли пожарные машины, да и потом, еще довольно долго, никто не понимал, что творится. Соседи толпились поближе к кустарному кордону — в нескольких сотнях ярдов от дома мостовую наискось перегородил патрульный автомобиль — и смотрели, как пожарные угрюмо, явно не надеясь на успех борьбы с огнем, разматывают шланги. Казарки в пруду через дорогу совали головы под воду в поисках водорослей — их эта катавасия ничуть не взволновала.

Миссис Ричардсон стояла на древесной полосе, тиская ворот бледно-голубого халата. Когда заверещали детекторы дыма, миссис Ричардсон еще спала, хотя времени было уже за полдень. Она поздно легла и нарочно решила не вставать: сказала себе, что после трудного дня она это заслужила. Вечером накануне она посмотрела из окна наверху, как к дому наконец-то подъехала машина. Дорожка перед домом длинная и округлая — долгая дуга-подкова, от обочины до парадной двери и назад к обочине, — до улицы футов сто, слишком далеко, толком ничего не разглядишь, и вдобавок, хоть на дворе и май, к восьми вечера уже почти стемнело. Но миссис Ричардсон узнала сияющий фарами маленький бежевый «фольксваген» квартирантки Мии. Пассажирская дверца открылась и, не захлопнувшись, выпустила наружу худенькую фигурку — Пёрл, дочь Мии. Лампа залила салон светом, как витрину, но «фольксваген» до потолка был забит сумками и чемоданами, и миссис Ричардсон еле разглядела смутный абрис головы Мии с лохматым хохлом на макушке. Пёрл наклонилась к почтовому ящику, и миссис Ричардсон вообразила слабый взвизг — ящик открылся и закрылся вновь. Пёрл прыгнула в машину и хлопнула дверцей. Стоп-сигналы вспыхнули красным, погасли, и «фольксваген» запыхтел дальше, в сгущающуюся ночь. Вздыхая с облегчением, миссис Ричардсон сходила к почтовому ящику, где нашла ключи на кольце и не нашла записки. С утра она собиралась зайти в сдающийся дом на Уинслоу-роуд и проверить, хотя и так знала, что жильцы съехали.

Вот поэтому миссис Ричардсон и разрешила себе поспать, а теперь уже половина первого, и она в халате и кедах своего сына Трипа стоит на древесной полосе и смотрит, как ее дом сгорает дотла. Проснувшись от пронзительных воплей детекторов, она кинулась по комнатам искать Трипа, и Лекси, и Сплина. Сейчас она сообразила, что не искала Иззи, — будто знала, что это Иззи виновата. Все спальни пустовали — только пахло бензином и посреди кроватей потрескивали костерки, точно свихнувшаяся гёрлскаут разбивала там лагерь. К тому времени, когда миссис Ричардсон заглянула в салон, и в семейную гостиную, и в комнату отдыха, и в кухню, по дому уже пополз дым, и тогда она выскочила наружу, где и услышала, как на зов домашней сигнализации мчатся пожарные сирены. На дорожке не было ни Трипова джипа, ни «эксплорера» Лекси, ни велосипеда Сплина, ни, конечно, седана ее мужа. Тот субботними утрами обычно уезжал в офис — наверстать недоделанное. Кто-то должен позвонить ему на работу. Тут миссис Ричардсон вспомнила, что Лекси, слава богу, ночевала у Сирины Вон. Интересно, куда подевалась Иззи. Интересно, где сыновья. Как их найти, как рассказать, что случилось.

* * *

Когда пожар потушили, оказалось, что дом, вопреки опасениям миссис Ричардсон, сгорел не вполне дотла. Оконные стекла повылетали, но влажная и почерневшая кирпичная скорлупа стояла, исходя паром, и сохранилась почти вся крыша — свежеумытая темная черепица поблескивала, точно рыбья чешуя. Еще несколько дней Ричардсонов в дом не пустят — сначала пожарные инспекторы проверят все уцелевшие балки, — но даже с древесной полосы (ближе не пройдешь из-за желтой ленты с надписью «ОСТОРОЖНО») было видно, что спасать в доме особо нечего.

— Господи боже, — сказала Лекси.

Она припарковала машину через дорогу от дома, на травянистом берегу утиного пруда, и сидела на крыше. В начале первого Лекси и Сирина еще спали, свернувшись калачиком спина к спине в широченной Сирининой постели, и тут доктор Вон потрясла Лекси за плечо и зашептала: «Лекси. Лекси, милая. Просыпайся. Твоя мама звонила». Обе уснули в третьем часу ночи, болтали — как и всю весну — о маленькой Мирабелл Маккалла, спорили, правильно ли решил судья, стоило ли отдать ее под опеку новым родителям или вернуть родной матери. «Да блин, ее и зовут-то даже не Мирабелл Маккалла», — в конце концов сказала Сирина, и после обе сердито, тревожно молчали, пока не заснули.

А теперь Лекси смотрела, как дымные клубы выплывают из окна ее спальни — фасадного, над древесной полосой, — и думала о том, что утрачено. Все футболки в комоде, все джинсы в гардеробе. Все записки, которые Сирина писала ей с шестого класса, по-прежнему свернутые в бумажные мячики, — Лекси хранила их в обувной коробке под кроватью; и сама кровать, и простыни, и одеяло тоже погибли. Розовый букетик, который подарил ей на осенний бал Брайан, — букетик сох на туалетном столике, рубиновые лепестки потемнели запекшейся кровью. А теперь остался только пепел. Лекси — в сменной одежде, которую брала к Сирине, — вдруг сообразила, что ей повезло больше всех: на заднем сиденье у нее сумка, джинсы, зубная щетка. Пижама. Лекси глянула на братьев, на мать в халате. «У них же нет буквально ничего — только то, что на них», — подумала она. «Буквально» — одно из любимых слов Лекси, и она прибегала к нему, даже когда ситуация была решительно небуквальна. Сейчас, в кои-то веки, оно было плюс-минус уместно.

Рядом Трип пальцами отрешенно расчесал волосы. Солнце уже взобралось высоко, и пропотевшие кудри Трипа ухарски встали дыбом. Когда завыли пожарные сирены, Трип играл в баскетбол в общественном центре и ничего такого не заподозрил. (Нынче утром он был особенно задумчив, но, если честно, скорее всего, ничего не заметил бы по-любому.) В час дня, когда все проголодались и решили свернуть игру, Трип поехал домой. Верный себе, он даже с опущенными стеклами не разглядел, что впереди клубится громадная дымная туча, и догадался, что дело дрянь, лишь увидев патрульную машину поперек улицы. Десять минут он объяснялся с полицейскими, после чего ему наконец разрешили припарковать джип напротив дома, там, где уже устроились Сплин и Лекси. Все трое сидели на крыше, по порядку, как на семейных портретах, что некогда висели на лестнице, а теперь стали золой. Лекси, Трип, Сплин: двенадцатый класс, одиннадцатый, десятый. Подле себя они чуяли дыру на месте девятиклассницы Иззи — темной лошадки, паршивой овцы, — хотя пока еще не сомневались, что дыра эта временна.

— Она совсем с дуба рухнула? — буркнул Сплин, а Лекси ответила:

— Да она сама понимает, что перегнула палку, потому и сбежала. Когда вернется, мама ее убьет.

— А где мы будем жить? — спросил Трип.

Распустилась пауза — все обдумывали положение.

— Номер в гостинице, наверное, снимем, — наконец сказала Лекси. — Родители Джоша Трэммела, по-моему, в гостинице жили.

Известная история: несколько лет назад Джош Трэммел из десятого класса уснул, не потушив свечу, и сжег родительский дом. По школе ходили упорные слухи, что это была вовсе никакая не свеча, а косяк, но дом сгорел дотла, уже не узнаешь, а Джош от свечной версии не отступался. По сей день все называли его «этот дебильный качок, который поджег дом», хотя с тех пор прошла целая вечность, а Джош недавно закончил Университет Огайо с отличием. Теперь-то, конечно, пожар у Джоша Трэммела лишится пальмы первенства в забеге знаменитых пожаров Шейкер-Хайтс.

— Один номер? На всех?

— Ну два номера. Без разницы. Или «Посольские апартаменты». Не знаю. — Лекси побарабанила пальцами по коленке. Хотелось сигарету, но после такого — да еще на виду у матери и десятка пожарных — закурить боязно. — Мама с папой разберутся. А страховка все покроет.

В страховках она мало что понимала, но вроде похоже на правду. И вообще, это взрослые дела — дети тут ни при чем.

Последние пожарные выходили из дома, стаскивая противогазы. Дым почти рассеялся, но все заволокла влажная духота, как в ванной после долгого горячего душа. Крыша машины нагрелась, и Трип вытянул ноги по ветровому стеклу, носком вьетнамки потрогал дворники. И засмеялся.

— Что смешного? — спросила Лекси.

— Да представил, как Иззи бегает по дому и спичками чиркает. — И он фыркнул. — Во психованная.

Сплин провел пальцем по багажнику.

— А чего все так уверены, что это она?

— Да ладно тебе. — Трип спрыгнул на землю. — Конечно, Иззи. И мы же все здесь. Мама здесь. Папа едет. Кого не хватает?

— Ну, Иззи нету. И что — поэтому непременно она несет ответственность?

— Ответственность? — встряла Лекси. — Иззи?

— Папа был на работе, — сказал Трип. — Лекси — у Сирины. Я в Сассексе, в баскетбол играл. Ты?

Сплин замялся.

— Я на велике в библиотеку ездил.

— Ну вот видишь? — Разгадка очевидна, считал Трип. — Здесь были только Иззи и мама. И мама спала.

— Может, проводку закоротило. Или плиту не выключили.

— Пожарные сказали, что повсюду горели костры, — возразила Лекси. — Множественные источники возгорания. Не исключено использование горючих веществ. Не случайность.

— Она всегда была чокнутая, всем же понятно. — Трип спиной привалился к дверце.

— Ты вечно к ней цепляешься, — ответил Сплин. — Может, она потому и ведет себя как чокнутая.

Пожарные машины уже втягивали в себя шланги. Трое младших Ричардсонов посмотрели, как пожарные откладывают топоры и снимают закопченные желтые куртки.

— Надо кому-нибудь с мамой побыть, — сказала Лекси, но никто не двинулся с места.

Спустя минуту Трип заметил:

— Мама с папой запрут Иззи в психушку на всю жизнь, когда найдут.

Об отъезде Мии и Пёрл из дома на Уинслоу-роуд никто и не вспомнил. Глядя, как капитан пожарной команды аккуратно делает пометки на планшете, миссис Ричардсон забыла о бывших жильцах напрочь. Мужу и детям она еще не сказала; Сплин обнаружил их отъезд лишь сегодня поутру и пока не знал, что и думать. Вдалеке на Паркленд-драйв показалась голубенькая точка — отцовский БМВ.

— С чего ты взял, что ее найдут? — спросил Сплин.

2

Год назад, в июне, когда Мия и Пёрл поселились в съемном домике на Уинслоу-роуд, ни миссис Ричардсон (формальная владелица дома), ни мистер Ричардсон (который отдавал ключи) про новых жильцов толком и не задумывались. Знали, что мистера Уоррена нет в природе, что Мие, судя по мичиганским водительским правам, которые она предъявила, тридцать шесть лет. Оба отметили, что кольца на безымянном пальце она не носит, зато носит много других колец: крупный аметист на указательном, колечко из черенка серебряной ложки на мизинце и еще одно на большом, в котором миссис Ричардсон заподозрила кольцо настроения. Но Мия была вроде ничего, и дочь ее Пёрл тоже — тихая пятнадцатилетняя девочка с длинной темной косой. Мия уплатила за первый и последний месяцы и залог пачкой двадцатидолларовых купюр, и бежевый «фольксваген-кролик» — уже тогда весьма помятый — попыхтел по Паркленд-драйв к югу Шейкер-Хайтс, где застройка теснее, а дворы поменьше.

Уинслоу-роуд — сплошная череда двухквартирников, но с тротуара этого и не разглядишь. С улицы видно только парадную дверь (одна штука), фонарь над парадной дверью (одна штука), почтовый ящик (одна штука), номер дома (тоже одна штука). Можно, пожалуй, засечь два электросчетчика, но они — по муниципальному указу — прячутся на задах вместе с гаражом. И только из прихожей открываются две внутренние двери — в верхнюю квартиру и в нижнюю — и вход в общий подвал. В домах на Уинслоу-роуд жило по две семьи, но дома прикидывались, будто семья у них внутри одна. Так спроектировали нарочно. Так жильцы не несли на себе клейма обитателей двухквартирных домов (то есть съемщиков, а не домовладельцев), а градостроители сохраняли облик улицы: всем известно, что районы со съемным жильем менее привлекательны.

И так в Шейкер-Хайтс всё. Здесь были правила, куча правил, что можно, что нельзя, и Мия с Пёрл, поселившись в новом доме, взялись их учить. Научились писать свой новый адрес: Уинслоу-роуд, 18434, Верх — прибавлять это последнее слово, чтобы почта попадала к ним, а не вниз к мистеру Яну. Узнали, что полоска травы между тротуаром и улицей называется древесной полосой — потому что осенена молодым остролистным кленом, по одному деревцу на дом, — и что мусор по пятницам надо не выволакивать на улицу, а оставлять на задах, дабы избавить город от неприглядного зрелища помойных баков на тротуаре. Люди в оранжевых комбинезонах носились по дорожкам на крупных мотороллерах, укромно собирали мусор по задним дворам и отвозили к большому мусоровозу, урчавшему на улице, и Мия на много месяцев запомнит свою первую пятницу на Уинслоу-роуд — как она перепугалась, когда под окном кухни, точно пылающий гольфмобиль на полных оборотах, с ревом промчался мотороллер. Со временем Мия и Пёрл привыкли, как привыкли к отдельному гаражу — в глубине двора, тоже ради красоты улицы, — и не забывали брать зонтик, чтобы не мокнуть, в дождливые дни перебегая от машины к дому. Позже, когда мистер Ян на две недели в июле уехал к матери в Гонконг, Мия и Пёрл узнали, что некошеный газон вызывает вежливое, но суровое письмо из муниципалитета: уведомление о том, что трава стала выше шести дюймов и, если положение не исправится, муниципалитет через три дня выкосит ее сам — и возьмет с жильцов сотню долларов. Пришлось учить очень много правил.

А были и другие правила, о которых Мия и Пёрл догадаются отнюдь не сразу. К примеру, в какой цвет полагается красить дома. В помощь жителям муниципалитет составил табличку, все дома классифицировал — тюдоровские, английские, французские — и расписал архитекторам и домовладельцам приемлемую гамму. Ради эстетической гармонии на каждой улице дома «английского стиля» дозволялось красить только в аспидно-голубой, мшисто-зеленый или один конкретный тон бежевого; тюдоровские дома требовали особого оттенка кремового на штукатурке и особого оттенка темно-коричневого на древесине. В Шейкер-Хайтс было спланировано всё. В 1912 году, когда закладывали город — одно из первых плановых поселений в стране, — школы расположили так, чтобы все дети добирались туда, не переходя крупных улиц, переулки впадали в широкие проспекты, а в стратегических местах расположили остановки скоростного транспорта, доставлявшего пассажиров в центр Кливленда. Более того, девиз города — буквально, как сказала бы Лекси, — гласил: «Большинство сообществ складываются; лучшие — планируются»; согласно философии, на которой зиждилось это сообщество, все может — и должно — быть спланировано во избежание невзрачностей, неприятностей и катастроф.

Но в первые недели город выказывал и другие знаки — знаки гостеприимства. В перерывах между уборкой, и покраской, и распаковкой Мия и Пёрл выучили имена окрестных улиц: Уинчелл, Латимор, Линнфилд. Освоили маршрут внутри местного продуктового «Хайненз», где, говорила Мия, с покупателями носятся, как с аристократами. Здесь не нужно было выкатывать тележку на стоянку: носильщик в отглаженной поплиновой рубашке вешал на тележку номерок, а другой номерок, красно-белый, отдавал тебе. Цепляешь номерок на окно машины и подгоняешь ее ко входу в магазин, где другой носильщик выкатит тележку, опрятно уложит покупки в багажник и откажется от чаевых.

Они узнали, где всего дешевле бензин — на углу Ломонд и Ли-роуд всегда на цент меньше, чем на остальных бензоколонках, — где находятся аптеки и в каких дают двойные бонусы. Узнали, что в соседних Кливленд-Хайтс, и Уорренсвилле, и Бичвуде жители выставляют ненужное на тротуар, как простые смертные, и выяснили, где по каким дням вывозят мусор. Узнали, где купить молоток, и отвертку, и кварту краски, и кисть — все продается в хозяйственном магазине «Шейкер», но только с половины десятого до шести вечера, а в шесть владелец отправляет сотрудников по домам ужинать.

А Пёрл совершила открытие: она открыла семейство Ричардсон — домовладельцев и их детей.

Первым домик на Уинслоу освоил Сплин. Он услышал, как мать описывает отцу новых жильцов.

— Она какая-то художница, — сказала миссис Ричардсон, а когда мистер Ричардсон спросил, какая же, пошутила: — Бедствующая.

— Да ладно, нормально, — утешил ее муж. — Она мне сразу внесла весь залог.

— Это не значит, что она будет платить за аренду, — возразила миссис Ричардсон, но оба понимали, что дело не в аренде — всего триста долларов в месяц за второй этаж, без этих денег они бы уж точно обошлись.

Мистер Ричардсон был адвокатом, миссис Ричардсон работала в местной газете «Сан-пресс». Дом на Уинслоу — у них в необремененной собственности; родители миссис Ричардсон вложили в него деньги, когда она еще была школьницей. Аренда помогла ей отучиться в колледже Денисон и стала ежемесячным «подспорьем» — как выражалась мать, — когда миссис Ричардсон только начала работать репортером. Затем, когда она вышла за Билла Ричардсона и стала, собственно, миссис Ричардсон, эти деньги помогли внести первый платеж за их прекрасный собственный дом — тот самый дом на Паркленд, что впоследствии сгорит у миссис Ричардсон на глазах. Когда ее родители умерли — пять лет назад, с разницей в несколько месяцев, — она унаследовала дом на Уинслоу. Под конец родители переехали в дом престарелых, и жилище, где выросла миссис Ричардсон, продали. А дом на Уинслоу оставили, плата за аренду перечислялась на уход, и впоследствии миссис Ричардсон тоже его сохранила — из сентиментальных соображений.

Нет, дело не в деньгах. Плата за аренду — все пятьсот долларов за обе квартиры — ежемесячно вносилась в отпускной фонд Ричардсонов, и в прошлом году семья на эти деньги съездила на Мартас-Винъярд, где Лекси отточила плавание на спине, а Трип заворожил всех местных девиц, а Сплин сгорел на солнце до хрусткой облезающей корочки, а Иззи, когда ее наконец уломали, согласилась сходить на пляж — в одежде, в «док-мартенсах» и злобно пылая глазами. Но если по правде, на отпуск хватило бы с лихвой и без аренды. И поскольку эти деньги не были нужны, миссис Ричардсон было важно, кто живет на Уинслоу. Приятно думать, что дом используется на доброе дело. Родители привили миссис Ричардсон привычку делать добро; каждый год жертвовали деньги в Общество защиты животных и ЮНИСЕФ, всегда посещали местные благотворительные приемы, а однажды выиграли трехфутового плюшевого медведя на закрытом аукционе «Ротари-клуба». Миссис Ричардсон почитала дом своего рода благотворительностью. Аренду не повышала — в Кливленде недвижимость дешева, а вот квартиры в хороших районах, в Шейкер-Хайтс например, дороговаты — и сдавала только тем, кто, по ее мнению, заслужил, но по той или иной причине не получил в жизни шанс. Приятно восполнять эту недостачу.

Унаследовав дом, первым она поселила туда мистера Яна; он иммигрировал из Гонконга в Соединенные Штаты, никого тут не зная, и говорил на очень фрагментарном английском с густым акцентом. С годами акцент почти не сгладился, и, беседуя с мистером Яном, миссис Ричардсон порой переходила на кивки и улыбки. Однако она чувствовала, что мистер Ян — хороший человек; он работал не покладая рук, рулил школьным автобусом соседней «Академии Лорел», частной школы для девочек, и еще трудился разнорабочим. Жил он один на скудные доходы и ни за что не смог бы себе позволить такой приятный район. Очутился бы в серости тесной квартирки где-нибудь вблизи от Бакай-роуд, а еще вероятнее — в неприветливом треугольнике Восточного Кливленда, сходившем за городской Чайна-таун, где жилье подозрительно дешево, каждое второе здание заброшено и минимум раз за ночь воют сирены. Вдобавок мистер Ян содержал дом в безукоризненном порядке: чинил протекшие краны, латал бетон перед фасадом и уговорил задний двор размером с почтовую марку расцвести роскошным садом. Каждое лето мистер Ян привозил миссис Ричардсон собственноручно выращенные зимние тыквы — свою десятину, — и миссис Ричардсон, хотя и не постигала, что с ними делать (они зеленые, морщинистые и мохнатые, брр), ценила такую заботу. Мистер Ян — безупречный жилец: добрый человек, миссис Ричардсон может выказать ему доброту, и он эту доброту оценит.

Но вот с верхней квартирой не задалось. Жильцы сменялись примерно раз в год: виолончелист, только что нанятый преподавать в Институте музыки; разведенка за сорок; молодожены едва-едва из Кливлендского университета. Все они заслуживали небольшого подспорья — так миссис Ричардсон это трактовала. Но никто не задерживался надолго. Виолончелисту отказали в должности первой виолончели Кливлендского оркестра, и он уехал из города, окутанный грозовой тучей злобы. Разведенка вновь вышла замуж после бурного четырехмесячного романа и переехала к новому супругу в новый шикарный дом-конструктор в Лейквуде. А молодожены — вроде бы такие искренние, такие верные и влюбленные — непоправимо рассорились и разбежались спустя жалких полтора года, оставив по себе преждевременно прекращенный договор, осколки ваз и три трещины в стене на высоте человеческого роста, где эти вазы разлетелись на куски.

Это мне урок, решила миссис Ричардсон. На сей раз буду осмотрительнее. Она попросила мистера Яна заделать штукатурку и не спешила с поисками нового жильца — правильного жильца. Уинслоу-роуд, 18434, Верх, пустовал почти полгода, и тут возникли Мия Уоррен с дочерью. Мать-одиночка, вежливая, с художественными наклонностями, растит дочь — воспитанную, довольно красивую и, возможно, гениальную.

— Я слышала, школы в Шейкер-Хайтс — лучшие в Кливленде, — ответила Мия, когда миссис Ричардсон спросила, почему они приехали сюда. — Пёрл уже учится на уровне колледжа. Но частную школу я не осилю.

Она глянула на дочь — та тихонько стояла в пустой гостиной, сцепив руки перед собой, — и Пёрл застенчиво улыбнулась. Это переглядывание матери и ребенка уловило сердце миссис Ричардсон, словно бабочку сачок. Миссис Ричардсон заверила Мию, что да, школы в Шейкер-Хайтс прекрасные, Пёрл сможет записаться на углубленные программы по всем предметам; тут есть научные лаборатории, и планетарий, и учат пять языков.

— Замечательная театральная программа, если ей такое интересно, — прибавила миссис Ричардсон. — Моя дочь Лекси в том году играла Елену в «Сне в летнюю ночь».

Она процитировала девиз местных школ: «Мера сообщества — его школы». Налог на недвижимость в Шейкер-Хайтс рекордно высок, но жителям окупается сторицей.

— Впрочем, вы же снимаете — вам и рыбку съесть, и в пруд не лезть, — рассмеялась миссис Ричардсон.

Она протянула Мие заявку, но про себя уже все решила. С невероятным удовольствием она воображала, как здесь поселятся эта женщина и ее дочь, как Пёрл станет делать уроки за кухонным столом, а Мия, наверное, — трудиться над полотном или скульптурой — она не сказала, в какой технике работает, — на закрытой террасе над задним двором.

Сплин послушал, как мать живописует новых съемщиков, и заинтриговала его не столько художница, сколько «гениальная» дочь, его сверстница. Спустя несколько дней после переезда новых жильцов любопытство доконало Сплина. Как обычно, он оседлал велосипед — старый «швинн» с фиксированной передачей, еще отцовский, из Индианы. В Шейкер-Хайтс никто не ездил на велосипедах, да и на автобусах — тут либо водишь сам, либо тебя возят: город строили для машин и для людей на машинах. Сплин ездил на велосипеде. Шестнадцать ему исполнится только будущей весной, и он старался по возможности не напрашиваться в машину к Лекси или Трипу.

Сплин брыкнул ногой и покатил по изгибу Паркленд-драйв, мимо утиного пруда, где он в жизни не видал ни одной утки, только стаи крупных и наглых канадских казарок; поперек проспекта Ван Эйкена; через трамвайные пути и на Уинслоу-роуд. Он туда заезжал нечасто — детям-то что делать в арендном доме? — но знал, где это. В детстве Сплину пару раз доводилось сидеть в урчащей машине на дорожке, смотреть на персиковое дерево во дворе и крутить ручку, перебирая радиостанции, пока мать забегала в дом что-нибудь занести или проверить. Такое случалось редко; в основном дом жил сам по себе — разве что мать подыскивала новых съемщиков. Сейчас, подпрыгивая колесами на стыках крупных известняковых плит тротуара, Сплин сообразил, что никогда не бывал внутри. Из детей там, кажется, никто не бывал.

На газоне перед домом Пёрл вдумчиво раскладывала детали деревянной кровати. Сплин, подкатив и затормозив через дорогу, увидел худую девочку в длинной жатой юбке и мешковатой футболке с надписью, которую он не смог прочесть. Волосы у девочки были длинны и кудрявы, свисали по спине толстой косой и будто рвались на свободу. Изголовье девочка положила возле клумб, опоясывающих дом, дальше бортики, а рейки по бокам, аккуратными рядками, точно ребра. Словно кровать вдохнула поглубже и грациозно распласталась по траве. Сплин, отчасти прячась за деревом, смотрел, как девочка пробралась к «фольксвагену», стоявшему на дорожке с распахнутыми дверями, и с заднего сиденья выволокла изножье. Это в какой же «Тетрис» им пришлось сыграть, чтоб запихнуть столько всего в такую крошечную машинку? Босыми ногами девочка прошагала по газону и уложила изножье на место. А затем, к смятению Сплина, ступила в пустой прямоугольник в центре, где полагалось быть матрасу, и хлопнулась на спину.

На втором этаже загрохотало окно и высунулась голова Мии.

— Всё на месте?

— Двух реек не хватает, — отозвалась Пёрл.

— Доберем. Нет, погоди, не шевелись. Замри.

Голова исчезла. А спустя секунду Мия появилась вновь с фотоаппаратом — настоящим фотоаппаратом, с толстенным объективом, похожим на большую консервную банку. Пёрл замерла, глядя в небо с облаками, а Мия высунулась почти до пояса, выискивая ракурс. Сплин затаил дыхание — а вдруг камера выскользнет из рук, прямо в доверчиво запрокинутое девочкино лицо, а вдруг мать кувырнется из окна и рухнет на траву? Ничего такого не случилось. Мия наклонила голову так, потом эдак — кадрировала сцену в видоискателе. Лицо пряталось за фотоаппаратом — спряталось все, кроме волос, стянутых на макушке пушистой воронкой, темным гало. Позже, увидев фотографии, Сплин поначалу решит, что Пёрл на них похожа на хрупкую окаменелость, тысячелетиями запертую в скелете брюха доисторического зверя. А потом — что на ангела, который прилег отдохнуть, раскидав крылья. А потом, спустя еще миг, — что просто на девушку, которая уснула в мягкой зеленой постели, ждет, когда подле нее ляжет любимый.

— Все, — окликнула Мия. — Готово.

И снова исчезла в доме, а Пёрл села и посмотрела через улицу, прямо на Сплина, и сердце у него екнуло.

— Хочешь помочь? — спросила она. — Или так и будешь стоять?

Сплин не запомнит, как перешел дорогу, как поставил велик на дорожке, как представился. Поэтому Сплину будет казаться, что он всегда знал ее имя, а она всегда знала по имени его, что он и Пёрл знали друг друга всегда.

Вместе они частями заволокли кровать по узкой лестнице. Гостиная пустовала — только штабель коробок в углу и большая красная подушка в центре.

— Сюда. — Пёрл слегка подкинула груду реек, ухватила поудобнее и провела Сплина в ту спальню, что побольше, — там не было ничего, только поблекший, но чистый двуспальный матрас прислонялся к стене.

— Держи, — сказала Мия и поставила к ногам Пёрл стальной ящик с инструментами. — Тебе пригодится. — Сплину она улыбнулась, точно старому другу. — Понадобятся еще руки — зови. — А затем вышла в коридор, и спустя миг они услышали, как она вспорола клейкую ленту на коробке.

Инструментами Пёрл орудовала мастерски — приставляла бортики к изголовью, подпирала щиколоткой, привинчивала на место. Сплин сидел у открытого ящика с инструментами и наблюдал с растущим благоговением. У него в семье мать вызывала ремонтника, если что-то ломалось — плита, стиральная машина, мусороизмельчитель, — а почти все остальное выбрасывалось и заменялось. Раз в три-четыре года — или когда проседали пружины — мать выбирала новый гарнитур для салона, старый переезжал в подвальную комнату отдыха, а старый-старый гарнитур из комнаты отдыха — в детский приют для мальчиков в Уэст-Сайде или в женский приют в центре. Отец не возился с машиной в гараже; если под капотом что-то гремело или визжало, отец отгонял машину в «Здоровенный ключ», где вот уже двадцать лет все машины Ричардсонов чинил Лютер. Сам Сплин держал в руках инструменты лишь однажды — на труде в восьмом классе: их разделили на группы, одна обмеряла, другая пилила, третья шкурила, и в конце семестра все старательно свинтили детали — получилась такая коробочка, раздатчик конфет, из которого, если дернуть за ручку, выпадали три штуки «скитллз». Годом раньше Трип смастерил такую же, а годом раньше Трипа такую же смастерила Лекси, а спустя еще год — Иззи, и хотя все провели в мастерской по семестру, а в доме где-то валялись четыре одинаковых раздатчика драже, Сплин подозревал, что члены семейства Ричардсон способны разве что применить к делу отвертку «Филипс».

— Ты где этому научилась? — спросил он, протягивая Пёрл очередную рейку.

Пёрл пожала плечами.

— У мамы, — сказала она, одной рукой прижав рейку, а другой выудив отвертку из груды инструментов на ковролине.

В собранном виде кровать оказалась односпальной и старомодной, с шишечками, в самый раз для Златовласки.

— Где вы ее взяли? — Сплин уложил матрас, сел и попрыгал для пробы.

Пёрл убрала отвертку в ящик и заперла его на защелку.

— Нашли.

Она тоже села на кровать, спиной привалившись к изножью, вытянула ноги и уставилась в потолок, словно проверяла, каково ей тут будет. Сплин сидел у изголовья, у нее в ногах. На пальцы Пёрл, и на щиколотки, и на подол налипли завитки травинок. Пахло от нее свежим воздухом и мятным шампунем.

— Это моя комната, — внезапно произнесла она, и Сплин вскочил.

— Извини, — сказал он, и щеки у него жарко вспыхнули.

Пёрл подняла глаза — кажется, на миг она про него позабыла.

— Ой, — сказала она. — Я не о том.

Она вынула травинку, застрявшую между пальцами, и щелчком отправила на пол, и оба посмотрели, как травинка опустилась на ковролин. Когда Пёрл снова заговорила, голос ее полнился изумлением:

— У меня раньше никогда не было своей комнаты. Сплин повертел ее слова в голове.

— В смысле, ты всегда жила с кем-нибудь?

Он попытался вообразить мир, где такое бывает. Вообразить, как делит комнату с Трипом, который швыряет на пол грязные носки и спортивные журналы, а придя домой, первым делом включает радио — и непременно «Джеммин 92,3», — словно без пульсации этого тупого баса у него остановится сердце. В отпусках Ричардсоны всегда снимали три номера — в одном родители, в другом Лекси с Иззи, в третьем Сплин и Трип, — и за завтраком Трип смеялся над Сплином, потому что порой тот разговаривал во сне. Чтобы Пёрл и мать жили в одной комнате… Даже не верится, что люди бывают так бедны.

Пёрл покачала головой.

— У нас раньше никогда не было своего дома, — пояснила она, и Сплин проглотил замечание о том, что это не дом, это лишь полдома. Пёрл пальцем вела по вмятинам на матрасе, обводила пуговки в каждой ямке.

Наблюдая за ней, Сплин не видел всего, что она вспоминала: капризную печку в Урбане, которая разжигалась спичками; пятый этаж без лифта в Миддлбери, и заросший сорняками сад в Окале, и закоптелую квартиру в Манси, где предыдущий жилец выпускал своего кролика погулять в гостиной, о чем свидетельствовали прогрызенные дыры и несколько сомнительных пятен. И субаренду в Анн-Арборе, уже много лет назад, откуда Пёрл больше всего не хотелось уезжать, потому что у жильцов там была дочь всего годом-другим старше Пёрл, и все полгода, что они с матерью там провели, Пёрл каждый день играла с коллекцией лошадок этой везучей девочки, и сидела в ее детском креслице, и ложилась спать в ее крахмальную постель под балдахином, а порой среди ночи, когда мать спала, Пёрл включала лампу у кровати и открывала гардероб этой девочки и примеряла ее платья и туфли, хотя они и были ей чуточку велики. По всему дому стояли девочкины фотографии — на каминной полке, на приставных столиках в гостиной и большой красивый студийный портрет на лестнице, девочка опиралась подбородком на руку, — и легче легкого было притвориться, что этот дом ее, Пёрл, и вещи ее, и комната, и жизнь. Когда жильцы с девочкой вернулись из долгого отпуска, Пёрл не могла смотреть на эту девочку, загорелую, жилистую и выросшую из своих платьев в гардеробе. Пёрл плакала всю дорогу до Лафайетта, где они с матерью останутся еще на восемь месяцев, и даже вставшая на дыбы фарфоровая пегая лошадь, которую Пёрл слямзила из девочкиной коллекции, не приносила утешения: Пёрл ждала и нервничала, но никаких жалоб о потере лошади не поступило, а что ж за радость красть, если человек так богат и даже не заметил пропажи? Мать, видимо, все поняла, потому что больше они субаренду не брали. И Пёрл не огорчалась, зная теперь, что лучше пустая квартира, чем квартира, набитая чужими вещами.

— Мы часто переезжаем. Каждый раз, когда маме приспичит.

Она посмотрела на Сплина — чуть не прожгла его взглядом, — и он увидел, что глаза у нее не ореховые, как он поначалу решил, а темно-зеленые, нефритовые. И тогда Сплин вдруг ясно постиг, что уже произошло этим утром: жизнь его разделилась на «до» и «после», и он вечно будет их сравнивать.

— А завтра ты что делаешь? — спросил он.

3

Следующие несколько недель Сплина превратились в череду сплошных завтра. Пёрл и Сплин ходили в Фернуэй, его прежнюю начальную школу, — лазили на горку, и карабкались на шест, и с висячей лестницы прыгали в опилки. Сплин водил Пёрл в «Дрейгерз» и кормил мороженым с горячим шоколадом. На озере Подкова они лазили по деревьям, как мелкота, и кидали черствый хлеб уткам, качавшимся на воде. В местной закусочной «Искренне ваши» они сидели в деревянной кабинке за высокими спинками кресел и ели картошку фри под сыром с беконом и кормили музыкальный автомат четвертаками, чтоб он играл им «Огненные шары» и «Эй, Джуд»[2].

— Своди меня к шейкерам, — как-то раз предложила Пёрл, и Сплин рассмеялся.

— В Шейкер-Хайтс нет никаких шейкеров, — ответил он. — Все повымерли. Не верили в секс. Просто город в их честь назвали.

Сплин был отчасти прав, хотя ни он, ни большинство местных детей историю города почти не знали. Шейкеры и впрямь ушли задолго до того, как на этой земле вырос Шейкер-Хайтс, и к лету 1997 года во всем мире их осталось ровно двенадцать. Но Шейкер-Хайтс основали пусть и не на принципах шейкеров, однако с тем же порывом к утопии. Ключ к гармонии, считали шейкеры, кроется в порядке — и правилах, прародителях порядка. Правила у шейкеров имелись на любой случай: когда вставать по утрам, какого цвета шторы, какой длины мужские волосы, как складывать руки при молитве (правый большой палец поверх левого). Если спланировать все до последней детали, верили шейкеры, можно создать кусочек рая на земле, маленькое убежище от мира, и основатели Шейкер-Хайтс разделяли этот подход. В рекламе они изображали свой город в облаках — он взирал вниз, на чумазый Кливленд, с горней вершины на конце радуги. Совершенство — такова была их цель, и, быть может, шейкеры до того рьяно вкладывали в совершенство душу, что оно просочилось в почву, напитало всех, кто здесь рос, пристрастием к перевыполнению планов и острой нетерпимостью к изъянам. В Шейкер-Хайтс даже подростки — чье столкновение с шейкерами ограничивалось в основном пением «Простых даров»[3] на уроках музыки — из воздуха улавливали это стремление к совершенству.

Пёрл мало-помалу узнавала свой новый город, а Сплин мало-помалу узнавал искусство Мии, а также чудеса и превратности финансового положения семейства Уоррен.

Сплин о деньгах особо не задумывался — не было нужды. Щелкнешь выключателем — вспыхнет свет; повернешь кран — потечет вода. Продукты регулярно возникали в холодильнике, а затем готовыми блюдами появлялись на столе, когда наставала пора поесть. Сплин получал карманные деньги с десяти лет — первоначальные пять долларов в неделю неуклонно росли вместе с инфляцией и дозрели до нынешней двадцатки. Этих денег, да еще деньрожденных открыток от тетушек и прочей родни, где непременно лежала свернутая купюра, хватало на подержанную книжку из лавки «Книги Никки», временами на CD или новые гитарные струны — что требовалось, на то и хватало.

Мия и Пёрл все, что можно, покупали подержанным — а еще лучше, добывали бесплатно. За считаные недели они выяснили, где в Кливленде и окрестностях находятся все до единой лавки Армии спасения, «Викентия де Поля» и «Гудвилла». Вскоре по прибытии Мия устроилась на работу в местном китайском ресторане «Дворец удачи»: несколько раз в неделю, днем и вечерами, за прилавком принимала и паковала заказы навынос. Вскоре выяснилось, что для походов по ресторанам в Шейкер-Хайтс предпочитают «Жемчуг Востока» всего в нескольких кварталах поодаль, зато во «Дворце удачи» заказы навынос шли нарасхват. Вдобавок к почасовой ставке официанты отдавали Мие долю чаевых, а когда оставалась лишняя еда, Мия носила ее домой в контейнерах — чуть залежавшийся рис, остатки кисло-сладкой свинины, овощи, чей час расцвета едва-едва миновал, — и на этом они с Пёрл жили почти всю неделю. Денег у них было в обрез, но об этом так сразу и не догадаешься: Мия умела приспособить что угодно к чему угодно. Сегодня вечером ло-мейн без соуса поливали рагу из банки, завтра дополняли говядиной с апельсинами и разогревали вновь. Старые простыни из благотворительной лавки, по четвертаку штука, превращались в занавески, скатерть, наволочки. Сплин вспоминал уроки математики: прикладная комбинаторика. Сколько возможно разных сочетаний блинчиков му-шу и начинок? Сколько разных комбинаций можно составить из риса, свинины и перцев?

— А чего твоя мама не найдет нормальную работу? — как-то днем спросил Сплин у Пёрл. — Ей же наверняка дадут и больше часов в неделю. Или даже полный рабочий день. В «Жемчуге Востока», например.

Сплин об этом размышлял с тех пор, как узнал про работу Мии. Если взять больше часов, рассудил он, им хватит на настоящий диван, настоящую еду, может, телевизор.

Пёрл уставилась на него, нахмурив лоб, словно вообще не поняла вопроса:

— У нее же есть работа. Она художница.

Они годами жили так: Мия работала на полставки, чтобы им только-только хватало на жизнь. Пёрл понимала эту иерархию, сколько себя помнила: настоящая работа матери — искусство, а заработок — лишь для того, чтобы этим искусством заниматься. Мия работала каждый день по несколько часов — впрочем, Сплин не сразу догадался, что это она так работает. Порой она торчала внизу, в самопальной темной комнате, которую устроила в подвальной прачечной, — проявляла пленки, печатала снимки. Иногда целыми днями читала — всякую всячину, смысл которой Сплин не вполне постигал: кулинарные журналы 1960-х, или руководства к автомобилям, или толстенную библиотечную биографию Элеоноры Рузвельт — или просто смотрела из гостиной на дерево за окном. Как-то утром Сплин приехал, а Мия возилась с веревочным кольцом, играла в «колыбель для кошки»; когда Сплин и Пёрл вернулись, Мия все продолжала — в пальцах плела сети, все затейливее и затейливее, потом вдруг распускала в одно кольцо и начинала заново.

— Это процесс, — пересекая гостиную наискось, объяснила Пёрл невозмутимым тоном аборигена, которого не обескураживают любопытные обычаи местных народностей.

Иногда Мия уходила, прихватив с собой камеру, но чаще целыми днями, а то и неделями готовила объекты для съемки, хотя сама съемка длилась считаные часы. Ибо Мия, узнал Сплин, фотографом себя не считала. По сути своей фотография — это документирование, а Сплин вскоре понял, что для Мии она всего лишь инструмент: Мия орудовала фотографией, как художник орудует кистью или ножом.

Простую фотографию можно доделать: скрыть лица расшитыми карнавальными масками или вырезать фигуры, как бумажных кукол, и нарядить в одежду, тоже вырезанную из модных журналов. Для одной серии Мия промывала негативы, а затем печатала причудливо искаженные снимки — кухня, пятнистая от лимонадных брызг; белье на веревке, искривленное отбеливателем до призрачности. Для другой серии она аккуратно экспонировала каждый кадр дважды — наслоила далекий небоскреб на собственный средний палец; на голубое небо наложила мертвую птицу, раскинувшую крылья на тротуаре, — если бы не закрытые глаза, птица как будто летела.

Мия работала своеобразно: фотографии, которые ей нравились, оставляла, прочие выкидывала. Исчерпав идею, сохраняла один-единственный отпечаток каждого кадра и уничтожала негативы.

— Синдицироваться не планирую, — весьма беспечно ответила она Сплину, когда он спросил, почему она не печатает больше.

Она редко фотографировала людей; порой снимала Пёрл — вот как с кроватью на газоне, — но в работе эти снимки не использовала. И сама не фотографировалась: однажды, рассказывала Пёрл, сделала серию автопортретов, надевала всякие штуки вместо масок — кусок черных кружев, пятипалые листья конского каштана, влажную и гибкую морскую звезду, — потратила месяц, свела серию к восьми отпечаткам. Они были прекрасны и зловещи, и по сей день Пёрл отчетливо помнила, как блестящий материн глаз жемчужиной выглядывал меж лучей морской звезды. Но в последний момент Мия сожгла и отпечатки, и негативы — причин не постигала даже Пёрл.

— Ты столько времени угробила, — говорила она, — а потом пуф-ф, — Пёрл щелкала пальцами, — и до свидания?

— Не сложились, — только и отвечала Мия.

Но фотографии, которые она сохраняла — и продавала, — потрясали.

В роскошной субарендованной квартире в Анн-Арборе Мия разобрала хозяйскую мебель и из запчастей — болтов с ее палец толщиной, нелакированных поперечин, открученных ног — составила животных. Громоздкий секретер девятнадцатого века преобразился в быка: мускулистые ноги — боковины ящиков, бычий нос, и глаза, и блестящие яйца — чугунные ручки, горсть перьев из недр секретера распахнулась веером и раздвоилась полумесяцами рогов. Вместе с Пёрл Мия разложила детали на кремовом персидском ковре — задник напоминал поле в клубах парного тумана, — залезла на стол, сфотографировала сверху, а потом они разобрали быка и снова собрали из него секретер. Старая китайская птичья клетка, разломанная на паутину гнутых стержней, обернулась орлом, что раскинул латунный скелет крыльев, точно собрался взлететь. Мягкий диван стал слоном, в трубном зове задравшим хобот. Серия фотографий, рожденная из этого проекта, притягивала взгляд и задевала нервы: звери получились замечательно затейливые и жизнеподобные, и зритель не сразу присматривался и понимал, из чего они сотворены. Немало этих фотографий Мия продала через подругу Аниту, владелицу галереи в Нью-Йорке, — человека, которого Пёрл никогда не видела, в городе, где Пёрл никогда не бывала. Мия ненавидела Нью-Йорк и не приезжала даже ради рекламы своих работ.

— Анита, — как-то раз сказала она в телефон, — я тебя люблю всей душой, но в Нью-Йорк на выставку приехать не могу. Нет, даже если продам сотню работ. (Пауза.) Я знаю, но и ты знаешь, что я никак. Хорошо. Сделай, что можешь, — мне этого довольно.

И все равно Аните удалось продать полдюжины, и еще полгода Мия не прибиралась в чужих домах, а трудилась над новым проектом.

Вот так она и работала: проект на четыре месяца или на полгода, а затем переходим к следующему. Она все работала и работала, и выходило сколько-то фотографий, и обычно Анита продавала в галерее хотя бы несколько штук. Поначалу расценки были до того скромные — несколько сотен долларов за снимок, — что Мие порой приходилось наниматься на две работы, а то и на три. Но время шло, в арт-кругах ее уже ценили довольно высоко, и Анита продавала больше и дороже: Мие и Пёрл хватало на еду, на жилье, на бензин для «фольксвагена-кролика» даже после того, как Анита забирала себе половину комиссионными.

— Иногда две или три тысячи долларов, — с гордостью говорила Пёрл, и Сплин быстро прикидывал в уме: если Мия продает десять фотографий в год…

Иногда снимки не продавались — из всего проекта со скелетами листьев продалась лишь одна фотография, и несколько месяцев Мия хваталась за случайные заработки: убиралась в домах, составляла букеты, украшала торты. Она была рукастая и предпочитала места, где не нужно общаться с клиентами, где можно подумать в одиночестве, — не официанткой, не секретаршей, не продавщицей.

— Я как-то раз стояла за прилавком, еще до твоего рождения, — рассказывала она Пёрл. — Продержалась день. Один день. Менеджер нудил, как вешать платья на плечики. Покупатели отрывали с одежды бусины и требовали скидок. Лучше тихо мыть полы в пустом доме, чем такое.

Но другие проекты продавались и привлекали внимание. На одной серии — к ней Мия приступила, некоторое время побыв швеей, — они прожили почти год. Мия ходила в благотворительные лавки и скупала старые мягкие игрушки — поблекших медведей, шелудивых плюшевых собак, потертых зайцев, чем дешевле, тем лучше. Дома она распарывала их по швам, стирала шкуры, распушала набивку, полировала глаза. Потом опять сшивала, вывернув наизнанку, — и получалась леденящая красота. Вывернутый драный мех смотрелся стриженым бархатом. У заново сшитого и набитого зверя сохранялась форма, но менялась осанка — спина и шея прямее, острее уши, прозорливее блеск глаз. Зверь словно перерождался — постаревший, осмелевший, помудревший. Пёрл обожала смотреть, как мать трудится, склонившись над кухонным столом, с четкостью хирурга — скальпель, игла, булавки — преображает эти игрушки в искусство. Анита продала все фотографии серии до единой; один снимок, отчиталась она, даже попал в Музей современного искусства. Анита умоляла Мию продолжить или напечатать серию еще раз, но та отказалась.

— Идея исчерпана, — сказала Мия. — У меня теперь другая в работе.

И так всегда — всякий раз по-другому, всякий раз то, что ее увлекало. В один прекрасный день она прославится — в этом Пёрл была убеждена; в один прекрасный день ее обожаемая мать станет одной из тех художниц, чьи имена знают все, — как де Кунинг, или Уорхол, или О’Кифф[4]. И поэтому Пёрл — во всяком случае, отчасти — не возражала против такой жизни: поношенной одежды, кем-то выброшенных кроватей и стульев, неверной шаткости бытия. В один прекрасный день все увидят, что ее мать гениальна.

Сплин подобное существование постигал с трудом. Смотреть, как живут мать и дочь Уоррен, — все равно что наблюдать фокус: волшебство вроде превращения пустой банки из-под газировки в серебряный графин или извлечения дымящегося пирога из цилиндра. Нет, думал он, это все равно что наблюдать, как Робинзон Крузо творит себе жизнь из ничего. Чем больше времени Сплин проводил с Мией и Пёрл, тем больше они его завораживали.

По полдня проводя с Пёрл, он постепенно узнавал кое-что об их жизни в дороге. Путешествовали они налегке: две тарелки, две чашки, букет разномастных приборов; у каждой по вещмешку с одеждой; и, разумеется, фотоаппараты Мии. Летом ехали с опущенными стеклами, потому что у «кролика» не было кондиционера; зимой ездили по ночам, включив печку на полную мощность, а днем парковались на солнышке, спали в уютной теплице машины и снова отправлялись в путь на закате. На ночь Мия ставила сумки возле сидений, поверх расстилала армейское одеяло — выходила постель, на которой они вдвоем еле-еле помещались. Чтобы никто не глазел, между дверцей багажника и подголовниками передних сидений натягивали простыню — получалась палатка. Ели, притормозив на обочине, из бумажных продуктовых пакетов, стоявших за водительским сиденьем: хлеб, арахисовое масло, фрукты, иной раз салями или палка пепперони, если Мия находила колбасу со скидкой. Иногда путешествовали пару дней, иногда неделю, приезжали куда-нибудь и, если Мия улавливала там созвучие, — останавливались.

Находили жилье: обычно студию, порой однокомнатную квартиру — то, что могли себе позволить и с помесячной платой, потому что Мия не любила сидеть на месте как привязанная. Обустраивались так же, как в Шейкер-Хайтс, — переделывали или хотя бы подновляли выброшенное и уцененное; Мия записывала Пёрл в местную школу и находила работу, чтоб хватало на жизнь. И приступала к новому проекту — работала, носилась с идеей, как собака с костью, по три месяца, четыре, полгода, пока не набирала серию, которую отправляла Аните в Нью-Йорк.

Темную комнату Мия устраивала в ванной, когда Пёрл засыпала. После пары-тройки переездов отладила процесс до лабораторной точности: лотки для промывки в ванне, просушка снимков на душевой штанге, скатанное полотенце под дверь, чтоб не светило из щели. Закончив, лотки она складывала штабелем, убирала фотоувеличитель в футляр, прятала под раковину банки с реактивами, до блеска оттирала ванну к утреннему душу Пёрл. Приоткрывала окно и отправлялась в постель; когда просыпалась Пёрл, от кислой вони фиксажа не оставалось и следа. Пёрл всегда знала: едва Мия отошлет серию, они снова погрузятся в машину — и всё повторится. Один город — один проект, а затем пора двигаться дальше.

Но на сей раз будет иначе.

— Мы остаемся, — сказала Пёрл, и в головокружительном восторге Сплин будто воспарил, как туго надутый воздушный шарик. — Мама обещала. На этот раз мы остаемся насовсем.

Эта жизнь кочевых художников манила Сплина: в душе он был романтик. Каждый семестр он заканчивал с отличием, но быт его не обременял, и Сплин грезил о том, как бросит школу и отправится странствовать по стране а-ля Джек Керуак — только писать будет не стихи, а песни. «Книги Никки» снабдили его сильно потрепанными изданиями «На дороге» и «Бродяг Дхармы», стихов Фрэнка О’Хары, и Райнера Марии Рильке, и Пабло Неруды, и, к великой своей радости, в Пёрл он обнаружил такую же поэтичную душу. Она, конечно, читала меньше — они же вечно мотались, — но почти все детство проторчала в библиотеках; вечной новенькой перепрыгивая из школы в школу, искала убежища меж стеллажей, книги поглощала как воздух и вообще-то, застенчиво поведала она Сплину, хотела стать поэтом. Любимые стихи она переписывала в помятую тетрадь на пружинке и никогда с этой тетрадью не расставалась.

— Чтоб они всегда были со мной, — сказала она, а когда наконец разрешила Сплину кое-что прочесть, он лишился дара речи. Хотелось телом своим оплести крошечные завитки ее почерка.

— Какая красота, — вздохнул он, и ее лицо вспыхнуло фонарем, и назавтра Сплин приволок гитару, обучил Пёрл трем аккордам и робко спел ей одну свою песню, которую никогда никому не пел.

Память у Пёрл, как он вскоре узнал, была фантастическая. Пёрл дословно повторяла целые пассажи, прочтя их всего раз, помнила даты Великой хартии вольностей, и имена английских королей, и всех президентов по порядку. Сплин добивался оценок усердными трудами и грудами обучающих карточек, а Пёрл все давалось легко; она умела взглянуть на математическую задачу и нащупать ответ интуитивно, пока Сплин старательно, строку за строкой, заполнял страницу алгебраическими выкладками; она умела прочесть сочинение и мигом ткнуть пальцем в самый яркий тезис или самую крупную логическую ошибку. Она будто смотрела на кучу деталек от пазла и различала целую картинку, даже не сверяясь с коробкой. Разум ее — это что-то невероятное; Сплин поневоле восхищался, как стремительно, играючи щелкает задачи ее мозг. Наблюдать, как она все раскладывает по полочкам, — чистый кайф.

Чем чаще они бывали вместе, тем сильнее Сплин раздваивался. Мгновенье за мгновеньем (все мгновенья, что удавалось улучить, если честно) он был с Пёрл — в кабинке закусочной, в развилке дерева — и смотрел, как ее глазищи с неутолимой жаждой вбирают все вокруг. Он сыпал тупыми шуточками, травил байки, выуживал из памяти факты — из кожи вон лез, только бы она улыбнулась. И в то же время он мысленно бродил по городу, судорожно искал, куда еще ее отвести, какое еще чудо пригородного Кливленда ей предъявить, ибо Сплин был убежден: едва его экскурсии подойдут к концу, Пёрл исчезнет. Он уже подмечал, что за картошкой фри она становится молчаливее, гоняет по тарелке последний кусочек застывшего сыра; что взгляд ее откровенно уплывает через озеро, к дальнему берегу.

Вот потому-то Сплин и принял решение, в котором будет сомневаться до конца своих дней. До того он ни словом не обмолвился родным ни о Пёрл, ни о ее матери, стерег их дружбу, как дракон стережет сокровище — безмолвно, жадно. В глубине души он чуял, что теперь все изменится: так в сказках магия перегорает, если выболтать секрет. Сохрани он Пёрл в тайне, возможно, будущее сложилось бы совсем иначе. Пёрл никогда не повстречалась бы с его родителями, и с Лекси, и с Трипом, и с Иззи, а если бы и повстречалась, они бы лишь здоровались, но не познакомились близко. Пёрл с матерью остались бы в Шейкер-Хайтс навсегда, как и собирались; может, одиннадцать месяцев спустя дом Ричардсонов стоял бы себе и стоял. Но Сплин считал, что не слишком интересен и не достоин ее внимания сам по себе. Он не тот Ричардсон: сёстры-то его и брат не парились, нравятся ли они людям. У Лекси — солнечная улыбка и беззаботный смех; у Трипа — красота и ямочки; еще бы они не нравились, у них и вопроса такого не возникало, с чего бы? Иззи еще проще, ей по барабану, что о ней думают. Но у Сплина не было ни теплоты Лекси, ни хулиганского обаяния Трипа, ни самоуверенности Иззи. Сплин считал, ему нечего подарить Пёрл — лишь то, что может подарить его семья, лишь саму его семью, — и поэтому однажды в конце июля он сказал:

— Пошли к нам. Познакомишься с моими.

Впервые ступив в дом Ричардсонов, Пёрл замерла одной ногой на пороге. Это просто дом, сказала она себе. Здесь живет Сплин. Но даже эта мысль отдавала абсурдом. Сплин с тротуара кивнул ей не без робости.

— Вот так-то, — сказал он, а она сказала:

— Ты живешь здесь?

Не в размерах дело — ну да, большой дом, но на этой улице все дома большие, а за три недели в Шейкер-Хайтс Пёрл видела дома и побольше. Нет, дело в том, как зелен газон, и резки линии белого раствора между кирпичами, и шелестят кленовые листья на ветерке, и дует этот ветерок. И в прихожей пахнет моющим средством, и стряпней, и травой, и уголок коврика изогнулся вихром, словно кто-то взлохматил его и забыл пригладить. Пёрл точно вступала не в дом, но в идею дома — точно у нее на глазах ожил и задышал архетип. Она о таком слыхала, но никогда не видела. В глубинах дома бурчала жизнь — тихо бубнила реклама по телевизору, пищала микроволновка, ведя обратный отсчет времени, — но вдали, как во сне.

— Заходи, — сказал Сплин, и Пёрл вошла.

Позднее Пёрл почудится, будто ради нее Ричардсоны нарочно выстроились в эту живую картину — нельзя же изо дня в день жить в такой дивной семейной сказке. Вот миссис Ричардсон на кухне печет печенье, подумать только, — Мия никогда ничего не пекла, хотя, если Пёрл очень-очень попросит, иногда покупала полено теста в термоусадочной пленке, и они резали его на кругляши. Вот мистер Ричардсон — миниатюра на огромном зеленом газоне, ловко заправляет углем блестящую серебристую жаровню. Вот Трип, валяется на длиннющем угловом составном диване, красивый до невероятия, одну руку закинул на спинку, словно поджидает, когда некая везучая девушка подойдет и сядет рядом. И вот Лекси, против Трипа, в луже солнечного света, — отводит лучистые глаза от телевизора, взглядом встречает Пёрл на пороге и осведомляется:

— Так-так-так, а это у нас кто?

4

Из всего семейства Ричардсон в те первые пьянящие дни Пёрл почти не виделась только с Иззи — но заметила это не сразу. Как тут заметишь, когда остальные Ричардсоны раскинули длинные руки и заключили ее в объятия? Они ослепляли Пёрл, Ричардсоны, — своей беспечной самоуверенностью, ясной целеустремленностью, с утра до ночи. По приглашению Сплина Пёрл торчала у них долгими часами — приходила вскоре после завтрака и оставалась до ужина.

По утрам миссис Ричардсон на высоких каблуках парусником вплывала в кухню — ключи от машины и кружка-термос из нержавейки в руках — и говорила:

— Пёрл, как приятно снова тебя видеть.