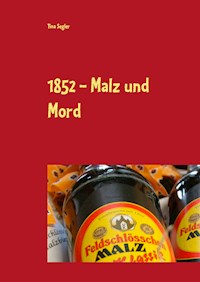

7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Toter, ein Schwerverletzter, ein verschwundenes Malzbierrezept... und trotzdem will Dorfpolizist Karl Tebrügge nicht ermitteln, weil er alles für Zufall hält. Aber davon lässt sich Christian Kloppert, der Mitbegründer der Feldschlösschenbrauerei in Hamminkeln, nicht aufhalten! Er will sein Malzbierrezept wiederhaben, denn darauf soll die Zukunft der Brauerei aufbauen. Außerdem will er einen Schwerverbrecher nicht ungeschoren davon kommen lassen. Dazu muss er allerdings die Brauerei "Wurm-Bräu" in Werneck aufsuchen, denn hier soll es jemanden geben, der ihm helfen kann. Eine lange Reise im Jahre 1852! Aber eine, die sich lohnt, wenn man dann auch noch in die blauen Augen einer wunderschönen Braumeisterin blicken kann... Da Reisen aber auch hungrig macht, erfährt man nebenbei auch noch, welch herrliche Gerichte man mit Bier zaubern kann!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Rezepte

Dinkelbierbrot

Brauaufstrich

Goldesels Linsen–Gemüse–Ein topf

Malzspitz in Merretich–Malz–Sauce

Feldschlösschen–Feldsalat–Teller

Niederschweinischer Sauerbraten

Brauerei–Hack–Topf

Bierkürbissuppe mit Dinkelbierbrot

Schweinefilet in Bierzwiebelsauce

Malzbiertraumcreme

Braubratwurst auf Bierkartoffeln

Feldschlösschens Currywurst

Die Geschichte ist natürlich frei erfunden und sämtliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen, sollten welche bestehen, sind rein zufällig. Nicht erfunden ist die Feldschlösschenbrauerei (mit ihren Begründern Christian Kloppert und einem Braumeister Eder), daher vielen Dank für die Unterstützung zur Fertigstellung dieses Buches an Wilhelm Kloppert (Geschäftsführer der Feldschlösschenbrauerei), der mich gefragt hat, ob ich nicht eine Geschichte um die Rezepte schreiben könnte, und das Projekt damit auf den Weg gebracht hat.

Dankeschön an Jessica Henrich, die sich mit viel Geduld um eine Theaterautorin gekümmert hat, die zum ersten Mal ein Buch schreiben wollte.

Danke an die Geschäftsführung der Wernecker Bierbrauerei (die früher tatsächlich Wurm-Bräu hieß), dass ich sie mit in diese erfundene Geschichte einbinden durfte und damit mit dem Niederrhein verbunden habe.

Ebenfalls existent ist das Gasthaus „Haus Wertheym“ in Frankfurt. Dankeschön an Samuel Hochmann, den Pächter dieses romantisch schönen Gasthauses, dass ich den Namen erwähnen darf.

Dankeschön an Claudia Lügger, die wirklich was von Pferden und Kutschen versteht und mir damit sehr geholfen hat.

Dankeschön an meinen Onkel Kornel, der herausbekommen hat, wie man 1852 hätte reisen müssen, um von Hamminkeln nach Schweinfurt zu kommen.

Danke an Jannick für die Bilder. Weiteres Danke an Jana, Julchen, Jonas und Justus, die ständig eingreifen mussten, um verloren geglaubte Texte und Bilder doch auf meinem Tablet wiederzufinden. Jana, ja du hast recht, ich bin eine echte „Analphabetin am Computer“. Ohne Jonas und Jessica wäre ich am Layout verzweifelt und dieses Buch wäre nie gedruckt worden… Danke an Juna und Judith, die mir sehr geholfen haben, weil sie auf ihren jüngsten Bruder Johannes aufgepasst haben, wenn ich mal wieder ein Kapitel beenden wollte. An Johannes ein Dankeschön, dass du dich so manches Mal einfach mit mir ins Büro gesetzt und gemalt hast, während ich schrieb. Meinem Mann ein herzliches Dankeschön, dafür dass du mich immer unterstützt. Danke an Bernadette und Sascha (dir auch fürs Coaching), die ihr tapfer als Vorkoster agiert habt. Und meiner lieben Freundin Stefanie, die sich immer Zeit genommen hat, wenn ich mal Hilfe brauchte! Probieren musste sie auch.

Danke an Anna und Volker für die Klärung der Wohnverhältnisse und Bauten im 19. Jahrhundert. In eurem nächsten Urlaub habt ihr wirklich Ruhe vor mir. Danke an Mama sowieso. Danke an Papa, auch wenn du das Buch leider nicht mehr lesen konntest, aber damals die Idee schon toll fandst.

ZUM EINSTIEG

„In jedem Glas Bier liegt die Erfahrung unzähliger Generationen!“

Dieser Satz soll von Erich Kästner stammen. Ich bin mir aber sicher, dass die Hauptpersonen unserer kleinen Geschichte der gleichen Meinung waren. Mut zu Neuerungen, gute Innovationen und von Generation zu Generation weitergegebenes Wissen, damit dürften wir auf der richtigen Spur zum guten Bier sein und damit herzlich willkommen im „1852“!

Schön, dass Sie heute unser Gast sind! Ich hoffe, Sie haben Hunger und Durst mitgebracht? Gut, dann nehmen Sie Platz und wir stoßen erst einmal an. Wer hier hinkommt, bekommt erst einmal ein anständiges Bier. Kann ja auch ein leckeres Malzbier sein. Was? Malzbier ist etwas für Kinder? Pfff, gut, dass Sie hier hingekommen sind, denn wie ich bemerke, haben Sie ja nun wirklich keine Ahnung! Vielleicht fehlt Ihnen aber auch das niederrheinische Blut?! Da können Sie noch so der Meinung sein, dass Sie von hier sind. Das hat schon mancher gedacht, ehe er herausgefunden hat, dass auch seine Vorfahren nicht immer nur in niederrheinischen Betten unterwegs waren. Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen… Und wissen Sie was, weil ich heute gut drauf bin, werde ich mich mal breitschlagen lassen und Ihnen etwas erzählen. Nein, nichts vom Pferd, obwohl die damals auch wichtig waren. Nein, ich erzähle Ihnen mal, wie das alles hier angefangen hat. Also mit dem Christian und – das wird aber ganz schön dramatisch, das sag ich Ihnen – mit dem Wilhelm und mit dem Rezept fürs Malzbier. Aber erst einmal Prost!

Ich gehe davon aus, dass Sie genug Zeit mitgebracht haben, ist ja heute leider nicht mehr selbstverständlich. Und Sie dahinten! Smartphonefreie Zone, sag ich nur. Denn bekanntermaßen braucht ja alles Gute seine Zeit. Das ist beim Kochen eines guten Gerichtes nicht anders als beim Bierbrauen und beim Erzählen einer Geschichte, wie die, die ich Ihnen erzählen werde. Also treten Sie ein, vorsichtig, nicht stolpern an der Eingangstür! Gehen Sie ruhig durch, nach oben, nehmen Sie doch bei mir Platz. Wie? Wo ich bin? Na, hier oben, Sie müssen schon zu mir kommen. Nicht ablenken lassen von den süffigen Herrlichkeiten, die im Laden unten stehen. Ich weiß, dass das schwer ist!

Wie, wer ich bin? Sie haben mich immer noch nicht erkannt? Leck mich inne Täsch, wie der Niederrheiner so schön sagt. Ich bin natürlich der Hausgeist vom 1852. Aber bevor ich richtig anfange, werden wir vorher lieber noch eine Kleinigkeit essen und das Ganze mit einem guten Schluck hinunterspülen!

DINKELBIERBROT

600 g Dinkelvollkornmehl plus ca. 100 g Mehl für die Hände und den Tisch beim Bearbeiten des Teiges

2 TL Salz

1 gestrichener TL gemahlener Kümmel

2 EL Rübenkraut

330 ml Goldesel Pilsener

1 Hefewürfel

Den Hefewürfel in einem kleinen geschlossenen Behältnis mit dem Salz kräftig schütteln bis die Hefe flüssig geworden ist. Mehl in eine große Schüssel geben (in der man Platz genug zum verkneten des Teiges hat), die flüssige Hefe, das Rübenkraut, den Kümmel und das Bier hinzugeben und alles so lange kneten, bis eine geschmeidige Teigmasse entstanden ist. Den Teig eine halbe Stunde abgedeckt ruhen lassen, anschließend wieder kräftig kneten. Diesen Vorgang mindestens zwei Mal wiederholen.

Tipp vom Feldschlösschengeist:

Der Teig gelingt auch sehr gut, wenn man ihn über Nacht in den Kühlschrank stellt! So lässt er sich auch schon am Tag zuvor vorbereiten.

Den Teig zu einem Ball formen und flachdrücken, mit Wasser einstreichen und für 10 min bei 210 Grad in den vorgeheizten Backofen schieben (mittlere Schiene). Nach 10 min die Temperatur des Ofens auf 170 Grad senken und das Brot noch ca. 45 min backen lassen. Zwischendurch mit Wasser einpinseln und während des Backens ein Glasschälchen mit Wasser unten in den Backofen stellen. Vor dem Anschneiden das Brot etwas abkühlen lassen, damit es sich besser schneiden lässt.

Während dieser Wartezeit kann man den Brauaufstrich vorbereiten!

BRAUAUFSTRICH

200 g gut gereifter Camembert

100 g Butter

100 g Frischkäse

5 Radieschen

1 Lauchzwiebel

1 kleine rote Zwiebel

1 kleine weiße Zwiebel

100 ml eines milden Weizenbieres

½ TL Salz

Frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack

Den Camembert in kleine Stücke schneiden und mit allen Zutaten zusammenmixen (geht auch gut mit einem Pürierstab).

Fertig! Besonders lecker auf dem noch warmen Dinkelbierbrot!

Das hat geschmeckt! So, jetzt lässt es sich viel besser erzählen! Wo war ich denn? Ach ja, beim…

KAPITEL 1

Der Christian Kloppert und der Wilhelm Eder. Die zwei, das war ein Gespann! Christian, der eloquente Charmeur vom Niederrhein und Wilhelm, der Bayer, zünftig und zuverlässig. Abgesehen von den unterschiedlichen Charakteren, war der große schlanke Christian, mit dem auffälligen Blondschopf, gut fünfzehn Jahre jünger als der stattliche Wilhelm, dessen Haupthaar bereits durch silberne Strähnen das einstige Dunkelblond verlor. Die beiden waren auf Augenhöhe miteinander, von der Körpergröße her und geschäftlich. Wenn sie auch unterschiedlicher Herkunft waren und verschiedene Talente hatten, so waren sie durch ihre enge Freundschaft auf die Idee zur Gründung der Brauerei gekommen. Der Name stand schnell fest: Feldschlösschen Brauerei. Der ist bis heute geblieben!

Sie denken es sich wahrscheinlich schon, das Knowhow zum Bier brauen brachte natürlich Wilhelm mit. Als gebürtiger Bayer war es ihm geradezu in die Wiege gelegt worden! Er stammte tatsächlich aus einer Brauereifamilie. Aber wo genau er herkam und warum es ihn knapp 20 Jahre zuvor an den Niederrhein getrieben hatte, das wusste noch nicht einmal Christian. Einmal hatte er den Freund danach gefragt, aber ein einziges „Darüber red i net!“ hatte diese Frage vollständig aus Christians Mund verbannt.

Eigentlich war es ihm auch egal, denn es zählte doch das Hier und Jetzt. Ihre Freundschaft und ihr neues Geschäft mit dem eigenen Bier. Jetzt nicht mehr nur für die an die Brauerei angrenzende Wirtschaft, sondern in Fässern und Flaschen gelagert und für jedermann zu kaufen. Sie hatten etliches probiert. Ihr Bier war gut, doch sie suchten noch nach etwas ganz Besonderem, nicht Pils, nicht Alt, nicht Kölsch, irgendetwas sollte es sein, was der Markt noch nicht hergab! Nur was? Bier gab es überall, aber dieses sollte herausstechen. Mehr als ein Grundnahrungsmittel. Denn das war Bier damals. Bier wurde von Klein und Groß getrunken. Vom Kind bis zum Greisen, jeder bekam sein Bier.

Stellen Sie sich das heute mal vor! Bierchen kippen und zur Grundschule gehen. Allerdings hatte das damalige Bier üblicherweise nur 2 % Alkohol, was man heute als „Light“-Variante verkaufen würde. Da können Sie mal sehen, wie Ihnen alte Kamellen als neue Innovationen angedreht werden. Aber ich schweife ab. Kein Wunder mit trockenem Mund. Prost!

Zu der Zeit, als unsere Geschichte im Jahr 1852 anfängt, sprich die der Brauerei beginnt, war das Dorf Hamminkeln natürlich noch ein echtes Dorf. Die protestantische Kirche gab es schon lange als Mittelpunkt des Ortes. Nur ihr Turm war noch nicht so schön hoch wie heute, aber das kam schon ein paar Jahre später. In der Umgebung gab es hauptsächlich Höfe, der Ortskern war noch überschaubar. Aber ein bisschen war das Wachstum schon zu erkennen. Wenn man bedenkt, dass es um das Jahr 1800 im Ort gerade mal 10 Wohnhäuser gab, da wirkte Hamminkeln 50 Jahre später schon recht belebt mit Krämerläden, Gaststuben und Handwerkshäusern. Es fing an, sehr lebendig zu werden. In diese Lebendigkeit hinein passte die Idee von Christian Kloppert gut, zusammen mit seinem Freund Eder, einem eingewanderten bayerischen Braumeister, mit dem beliebtesten Lebensmittel der Deutschen, den Lebensunterhalt zu verdienen.

Die beiden, Christian und Wilhelm, waren überzeugt, mit der Brauereieröffnung genau die richtige Geschäftsidee zu haben. Der Absatzmarkt schien gefestigt, denn Bier gehörte auch am Niederrhein zum täglichen Leben und zum Feiern. Einen Grund zum Feiern fand der Niederrheiner immer. Damals wie heute!

Bevor es Ende des 19. Jahrhunderts die Friedenshalle (heute Gaststätte Bölting) für Feste und Veranstaltungen aller Art gab, kamen die Leute nämlich hierher, wo jetzt das „1852“ steht, um zu feiern. Denn es gab, wie fast überall wo Brauereien in Deutschland entstanden sind, zuerst eine Schänke mit angrenzendem großen Saal und später kam man zu dem Entschluss, doch nicht nur für die eigene Kneipe und die großen Feiern Bier zu brauen, sondern auch für den tagtäglichen Bedarf an flüssigem Brot.

Genauso ist die Feldschlösschenbrauerei entstanden und so wurde manch Unglück direkt hier nebenan gefeiert. Sie wissen schon, Hochzeiten und so. Als Wirt fand der junge Kloppert Hochzeiten wunderbar, er verdiente damit gut. Privat sah das anders aus. Da war er definitiv lieber Gast auf einer Hochzeit als Hauptperson. Die Suche nach der Richtigen brachte ihm zwar sehr viel Vergnügen, dafür manchmal aber auch die ein oder andere Tracht Prügel ein. Er nahm es gelassen und besorgte statt Verlobungsringen lieber bessere Laufschuhe! Die musste er sich gar nicht kaufen. Da er aus einer Schusterfamilie stammte, war das kein Problem für ihn. Aber eigentlich bereitete Christian nichts im Leben Probleme. Er war ein gewitzter Kerl, energiegeladen, voller Ideen und Ambitionen. Vor allem aber besaß er eine Eigenschaft, die wiederum seinem besten Freund Wilhelm Eder versagt blieb, und das war eine gehörige Prise Geschäftssinn! Somit ist leicht zu verstehen, dass die beiden, mit Wilhelms Wissen um die Braukunst und Christians geschäftlichem Geschick, ein, wie man heute sagen würde, „Dreamteam“ bildeten. Damit war der Grundstein für die „Feldschlösschenbrauerei“ fest und sicher gelegt. Da beide auch noch gut mit Geld umgehen konnten, verhieß dies alles eine rosige, nein malzige, geschäftliche Zukunft. Vor allem, wenn man das besondere Bier hatte!

Bier besteht immer aus den gleichen Grundzutaten. Aber es kommt auf die genauen Bemessungen – welche Hefe, welches Malz und wer weiß noch was – an und auch schon die kleinsten Änderungen bei den verschiedenen Brauvorgängen ergeben einen anderen Geschmack. Das war damals genauso wie heute und ist eines der ganz wenigen Dinge, die sich selbst durch noch so tolle Technik und Innovationen auch nicht ändern lassen! Das besondere Rezept, das besondere Bier. Wilhelm dachte seit Monaten über nichts anderes nach.

Wie auch an diesem angenehm warmen Samstagmittag Anfang Juli anno 1852. Die Glocke der Christophoruskirche hatte gerade 12 Uhr geschlagen und auf den Punkt genau hatte auch der Linseneintopf auf dem etwas wackeligen Holztisch im kleinen Biergarten neben der Brauerei gestanden. Köchin Martha, die früher schon Schumacher Kloppert und seine Frau mit dem kleinen Christian und seine zahlreichen Geschwister versorgt hatte, legte großen Wert auf Pünktlichkeit. Missmutig war sie noch einmal durch den hinteren Kücheneingang, der den direkten Zugang zum Biergarten hatte, zurück in die Küche gegangen, um etwas Brot zu holen und sich darüber zu ärgern, dass Christian noch nicht am Tisch saß und sie ihn auch ansonsten heute noch nirgends hatte entdecken können. Dafür rannte Fritz, der junge Geselle, gerade durch die Gaststube, um ja pünktlich am Tisch zu sitzen, was ihm auch knapp gelang, und griff schnell zur Suppenkelle und füllte seinen Teller bis zum Rand.

Der Biergarten war übrigens Wilhelms Ideenreichtum entsprungen. Schon als kleiner Junge hatte er in seiner Heimat die Vorzüge eines solchen genossen. In Bayern waren Biergärten schon längst gang und gäbe. Dort eröffnete bereits 1812 der erste Biergarten in München und einfache Bänke und Tische, an denen man sein selbst Mitgebrachtes verspeiste und nur das Bier hinzukaufte, waren bald überall im Königreich Bayern zu sehen und erfreuten sich großer Beliebtheit. (Im Übrigen gilt das bis heute in vielen Biergärten Bayerns – sogar auf dem Oktoberfest!) Bis auf eine Kleinigkeit unterschied sich der Kloppertsche Biergarten vor der Brauerei vom Bayerischen Original. Hier sorgte Martha mit einem kräftigen Eintopf oder mit ein paar Stullen dafür, dass jeder brave Handwerker für ein paar Pfennige auch noch satt wurde.