Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bruño

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

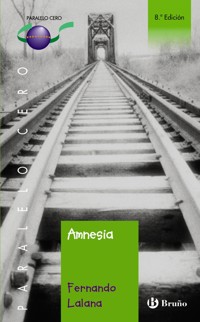

- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO

- Sprache: Spanisch

Un joven acaba de despertar en la habitación de un hospital. Pronto descubrirá que han intentado matarle y que alguien acaba de ingresar en su cuenta bancaria doscientas cincuenta mil libras esterlinas. Descubrirá que debe subir a un tren en la estación de Canfranc para emprender el viaje más extraño y terrible de su vida. Pero, de momento, no sabe qué hace allí. No sabe qué le ha ocurrido. Y no sabe quién es.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

¿ALGUNA vez habéis sentido miedo?

No hablo del miedo de las películas de miedo, que eso ni es miedo ni es nada. Hablo del auténtico miedo, ese miedo viscoso como el pegamento Imedio que te paraliza, te agarrota la mandíbula y no te permite respirar; que te deja indefenso y perdido.

No hablo del miedo a los fantasmas, a los vampiros o a los monstruos babosos. Claro que no. Hablo del miedo verdadero.

Puede que creáis haberlo percibido en alguna ocasión. Tal vez en aquella noche espesa y crujiente, leyendo un buen libro de Poe o de Lovecraft sobre la lápida de una tumba solitaria a los pies del mayor ciprés del cementerio, a la luz de unas velas y de la luna llena. ¿Lo recordáis? ¿Es eso? ¿Ahí pensáis que está el miedo? Olvidadlo.

El miedo propio no lo puede inventar otro, sino que siempre está dentro de uno mismo. Ahora lo sé. El horror se esconde en los rincones de nuestra mente, está fabricado con el material de lo desconocido y no se parece a nada de lo que hayáis podido imaginar.

Miedo es lo que siento yo ahora.

Acabo de despertar en la habitación de un hospital.

No sé qué hago aquí. No sé qué me ha ocurrido. No sé qué día es, ni qué hora. Ni qué año.

Y no sé quién soy.

Primera parte:Sin pasado

PASO los primeros cinco minutos atenazado, encasquillado, incapaz de separar las mandíbulas, de pestañear. Aterrorizado. Pero, eso sí, pensando furiosamente.

Mi primera sospecha, inevitable, es que estoy muerto; que esta habitación blanca, por cuya ventana entra la luz como un río directo desde el sol, no es más que eso: la última morada, el lugar al que nos dirigimos cuando el cerebro deja de latir y el corazón deja de pensar.

Sin embargo, creo que antes de dar por certificada mi muerte, debo sopesar otras posibilidades, mientras pueda.

Mis recuerdos se han difuminado, pero eso no significa que tenga la mente vacía. Ni mucho menos. Sé que estoy en un hospital y sé qué es un hospital. Sé qué son una cama y una puerta y que se puede ver lo que hay al otro lado del cristal de una ventana. Recuerdo cómo es el mundo o, al menos, eso creo. Sé qué es un árbol y recuerdo la fórmula de la ecuación de segundo grado; sé que la luna gira en torno a la tierra, y esta, en torno al sol; recuerdo que París es la capital de Francia y que la torre inclinada de Pisa está inclinada.

Aparentemente, solo he olvidado una cosa: he olvidado quién soy y quién he sido. Mantengo mis conocimientos, lo aprendido en la escuela; lo aprendido, quizá, en la universidad. Puede que, incluso, lo aprendido ayer o anteayer. Pero en alguna parte, en algún momento, he extraviado mis propios recuerdos. Mi vida.

Ahora me doy cuenta de que solo somos eso: un puñado de recuerdos. El presente, que a veces confundimos con nuestra vida, no es más que el vértice, el doblez en el que coinciden un futuro que aún no existe y un pasado que ya no es. Y, por eso, si la vida es algo, desde luego no es el presente –ese punto que corre enloquecido por el raíl del tiempo–, sino lo ya vivido, de la misma forma que el océano no es la superficie, sino lo que hay debajo. Si alguien borrase nuestros recuerdos, nos quitaría la vida con más precisión y contundencia que el asesino o el verdugo. Si alguien nos cambiase los recuerdos, nos estaría dando una vida nueva y distinta sin que tuviésemos, seguramente, la oportunidad de darnos cuenta.

Así me siento ahora. Como si me hubiesen robado la vida. Hago un esfuerzo por bucear en mi pasado, pero me quedo sin aire antes de haber atisbado una sola imagen.

Es como soñar que estás soñando que vives una pesadilla de la que no puedes despertar.

Pero tampoco es un sueño. No puede serlo. Los sueños no duelen, y a mí me duele todo, salvo las uñas, quizá. Y a pesar del dolor, puedo mover los brazos y las piernas. Veo, oigo, huelo. Siento. Eso está bien. Es bueno, supongo. Lo único que ocurre es que me duele. A lo mejor, la vida duele siempre y yo lo había olvidado.

Ni siquiera estoy amarrado a un gotero. Podría levantarme de la cama y mirarme en el espejo que veo al lado de aquel sofá de escay y acero cromado que hace las veces de cama para el acompañante. Una cama que, según parece, nadie ha utilizado recientemente.

Podría levantarme, sí. Lo que ocurre es que no sé si quiero hacerlo. Tal vez contemplar mi rostro me devuelva ese pasado que he perdido, pero… ¿y si no es así? ¿Qué me ocurrirá entonces?

EL HOMBRE DEL ESPEJO

El hombre del espejo resulta ser un completo desconocido. Un desconocido que hace muecas y se palpa las mejillas cuando yo se lo ordeno. Un desconocido joven, moreno, de pelo largo y ojos oscuros. Que guarda un lejano parecido con Joaquín Cortés, el bailarín. ¿Cómo es posible? Me acuerdo de Joaquín Cortés y no me acuerdo de mí.

De pronto, sin saber por qué, me invade una fortísima convicción: tengo que salir de aquí. Necesito abandonar este lugar. Tengo que huir a toda costa, a toda prisa. Una voz inexplicable, desde el fondo del pozo en que se ha zambullido mi cerebro, me grita desesperadamente que huya.

Antes, sin embargo, de haber podido tomar determinación alguna, se abre la puerta de la habitación y entra una enfermera de expresión feroz. Feroz por culpa, sobre todo, de unas cejas negras y espesas, como trazadas con carboncillo grueso. Además, parece estar de muy mal genio. Naturalmente, no la conozco de nada. La voz interior que me advertía del peligro calla de inmediato. Quizá para no delatarse.

–¡Eh! ¿Qué haces fuera de la cama? –me dice la mujer de la cofia–. ¡Vamos, vamos, vuelve a acostarte!

–Pero si me encuentro bien…

–Eso se lo cuentas a la doctora –replica ella, mientras me empuja con firmeza hacia el lecho–. Vendrá enseguida.

–Es que quiero irme.

–¡Tú y todos, no te fastidia! ¿O acaso conoces a alguien que no quiera abandonar un hospital? ¡Hasta yo quiero marcharme! Pero tendrás que esperar a que venga la doctora Picabea. Ella te dirá.

–¿Tardará mucho?

–¿No te estoy diciendo que vendrá enseguida? Ha empezado la ronda hace ya rato y pasará por aquí en unos minutos. Mientras tanto, quieto ahí. Tumbado. ¡Ar!

Y se va. Y yo obedezco.

La doctora Picabea, en efecto, llega enseguida. En cinco minutos. Es una mujer rubia, alta, delgada y de mirada fría y siniestra determinada por unos ojos tan claros que parecen estar pidiendo a gritos una operación de cataratas. En una película de nazis podría pasar perfectamente por la ayudante malvada del doctor Mengele. Su sola presencia acrecienta mis deseos de escapar.

–Buenos días –dice, con una sonrisa más postiza que un bisoñé–. ¿Qué tal te encuentras?

Entre la salida de la enfermera y la llegada de la doctora he tenido cinco minutos para tomar decisiones, para preparar mi actuación. Sé que tengo que ir con pies de plomo. La verdad puede ser peligrosa. La mentira siempre es arriesgada.

Necesito ocultar mis debilidades a toda costa. Y mi principal debilidad, por supuesto, es mi ausencia de recuerdos. Desvelarla me dejaría desvalido ante los demás. Indefenso. No puedo permitirlo. Nadie debe saberlo.

–Un poco aturdido, la verdad –le contesto, con cautela.

Necesito información. Saber quién soy, dónde vivo, a qué me dedico, si amo a alguien, si alguien me odia, qué ha sido del resto de mi vida. Cualquier pista es buena para intentar reencontrarme a mí mismo. Necesito urgentemente un pasado.

Picabea consulta sus notas y frunce el ceño. Luego, se encara conmigo.

–¿Sabes lo que te ha ocurrido? ¿Sabes por qué estás aquí?

Eso no es una simple pregunta. Es un examen. Cuidado. Mucho cuidado.

–N… no. La verdad es que no recuerdo… cómo he venido a parar aquí.

La doctora asiente.

–Bueno… Esa amnesia puntual no es preocupante. Al menos, por el momento. Resulta normal después de haber pasado por un trance como el tuyo.

–Un trance… ¿de qué tipo?

La doctora anota algo en sus papeles antes de contestar a mi pregunta.

–Fuiste atropellado por un coche. En Canfranc –dice, como si fuese la cosa más natural del mundo–. Bueno, en realidad, por lo que yo sé, el atropello no llegó a producirse. Lograste esquivar el vehículo en el último momento arrojándote fuera de la carretera. Debiste de caer rodando veinte o treinta metros por un talud hasta la orilla del río Aragón, de donde la Guardia Civil te rescató inconsciente. Luego, te trasladaron aquí.

–¿Aquí? ¿Aquí, dónde?

Picabea alza las cejas.

–¿Nadie te lo ha dicho aún? ¡Qué desastre…! Disculpa. Estás en el hospital de Jaca. Bienvenido.

–Jaca…

–Eso es. Jaca. Ya sabes: la capital del Pirineo, la eterna aspirante a organizar una olimpiada de invierno. ¡Je…! De modo que… no recuerdas nada.

–No. Del… accidente ese, no.

La doctora Picabea toma una nueva nota. Carraspea.

–Ni recuerdas tampoco… cuándo ocurrió.

Siento una punzada en el estómago. El miedo, que había empezado a retroceder, regresa de golpe, como una descarga eléctrica; se abalanza sobre mí.

–¿Cuánto tiempo llevo aquí? –pregunto–. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?

La médica permanece seria.

–Cerca de…, ¡ejem…!, tres años.

–¿Qué…? ¿Tres años? Pero, pero…

–No veas la factura que te espera cuando te demos el alta, moreno.

–¿Factura? Pero…

La doctora Picabea, de pronto, se echa a reír.

–Tranquilo, hombre, tranquilo –dice, tras una absurda carcajada–. No es más que una broma. Una broma de médicos. En realidad, todo ocurrió ayer, a primera hora de la noche. Llevas ingresado menos de veinticuatro horas.

¿Qué locura es esta? ¿Qué clase de médico es capaz de gastar semejantes bromas a sus pacientes? Empiezo a pensar si este hospital no será más bien un manicomio. La necesidad de huir se me hace más y más evidente a cada segundo.

–Pero sí recuerdas tu nombre –dice Picabea, de improviso. Y se me queda mirando, con su mirada de hielo sucio y altivez a partes iguales.

–Sí, claro. Por supuesto que recuerdo cómo me llamo –contesto, tratando de imprimirle a mi respuesta un aire despreocupado. Pero, al instante, veo que Picabea no traga. No le basta y sigue mirándome en silencio. Tengo que continuar. Disimulo un puntito de fastidio–. Me llamo… Sebastián. Sebastián Valverde.

La respuesta alisa el entrecejo de la doctora.

–¿Dónde vives habitualmente?

–En… Madrid. En la calle General Ricardos. ¿Le basta con eso o quiere que le describa el barrio?

La doctora sonríe. Parece sinceramente aliviada.

–Bien. Eso está muy bien. Ahora puedo decírtelo: temíamos que alguno de los golpes recibidos en la cabeza durante tu caída o la prolongada inmersión en el agua te hubiesen afectado más seriamente. Aquí no disponemos de medios para realizar pruebas complejas, así que tu estado mental presentaba una cierta incógnita. Me alegra ver que, aparentemente, la cabeza te funciona de manera normal. Todo lo normal que le puede funcionar la cabeza a un hombre, quiero decir. Por lo menos, estás consciente y orientado. Que hayas olvidado el momento mismo del accidente, ya te digo, entra dentro de lo normal. Posiblemente, incluso eso acabarás por recordarlo. Por cierto, Sebastián… ¿Tienes familia a la que podamos avisar de que te encuentras aquí?

¡Oh, oh…! Para esa pregunta no tengo respuesta. Pero el interés de Picabea significa que todavía no han encontrado a nadie relacionado conmigo, así que opto por lo más lógico: negar y cambiar de tema de inmediato.

–¿Cuándo podré marcharme, doctora?

–Muy pronto, descuida. Los miembros del equipo médico creemos conveniente que pases aquí, en observación, entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas más. Mañana o pasado, si todo va bien, te daremos el alta.

Ni hablar.

–Oh, lo siento, doctora –digo, de la manera más amable que encuentro–. Me temo que no va a poder ser. Lo cierto es que, como usted dice, me encuentro estupendamente y… tengo asuntos importantes que atender. Por supuesto, le firmaré el alta voluntaria, pero necesito irme de aquí lo antes posible.

–Mi consejo es que te quedes al menos un día… –insiste la doctora.

–Ya. Ya lo he oído. Y lo tengo muy en cuenta, desde luego. Pero, a pesar de eso… no puede ser, se lo aseguro. Diga en admisión que preparen los papeles necesarios, por favor. Ahora voy a vestirme. Si me disculpa…

He tratado de aparentar una firmeza que no siento pero que parece dar buenos resultados. Ahora retiro las sábanas y me incorporo en el borde de la cama. Sonrío.

Ante esto, la doctora Picabea se encoge de hombros, chasquea la lengua, murmura una despedida y sale de la habitación.

Curiosamente, al verme solo de nuevo en ese cuarto de hospital, me sobreviene un sollozo imparable que tengo que ahogar con la cara entre las manos. Por suerte, dura poco. Solo lo que tardo en decidir que no puedo rendirme. Aunque no pueda saber qué es, algo dentro de mí me mantiene en estado de alerta. Necesito confiar en mi intuición y desconfiar de todo lo demás. O eso, o estoy perdido. Lo sé.

Por fortuna, entre la visita de la enfermera y la entrada de la doctora Picabea había tenido tiempo de registrar el armario de la habitación y de aprenderme de memoria un nombre: Sebastián Valverde. Un nombre absurdo y que, por supuesto, tengo la total seguridad de no haber escuchado en mi vida; y, sin embargo, debe de tratarse del mío porque es el que figura en el carné de identidad que he encontrado, junto a otros documentos, en una billetera de piel marrón depositada junto a la ropa. Y deduzco que ese carné es mi propio DNI porque en él aparece la foto del desconocido que surge frente a mí cuando me planto ante el espejo.

En el armario hay otras prendas: un polo azul celeste, unos pantalones Dockers de color arena, unos zapatos náuticos beige oscuro y un calzoncillo negro tipo slip. Todo está impecable, como recién salido de la tintorería. Desde luego, ni yo ni nadie ha caído rodando por una ladera hasta el lecho de un río vestido con esa ropa. Y ese es un misterio que no tiene que ver con mi amnesia.

Sea como sea, todo es de mi talla. O, mejor dicho, todo me sienta como un guante.

POR TRIPLICADO

Me visto con rapidez. Salgo de la habitación, bajo a la planta principal del hospital, busco el mostrador de admisión y sonrío a la joven secretaria que conversa animadamente con su ordenador. Ella me devuelve la sonrisa.

–Buenos días. Me llamo Sebastián Valverde. Me voy de la habitación trescientos trece. La doctora Picabea me ha dicho que tendría preparados los papeles de mi alta. Es un alta voluntaria.

–Ah, sí, sí… ya está todo listo, señor Valverde. Firme aquí –me dice, colocando unos formularios sobre el mostrador. Es mona. Muy mona, diría yo–. Por triplicado, por favor.

Me tiende un bolígrafo. Entonces caigo en la cuenta de que tampoco recuerdo cómo dibujar mi firma. Tras unos instantes de duda, hago un garabato por triplicado. Mejor dicho, hago tres garabatos distintos porque ni siquiera consigo reproducir de igual modo en cada intento la improvisada rúbrica.

–Ya está.

–Gracias. Ahora, si me permite la tarjeta de su seguro médico…

La tarjeta de mi seguro médico. Bien. A ver cómo salgo de esta. Me llevo las manos a la frente, en un gesto de cansancio, para ganar tiempo. Tiene que tratarse de alguna de las tarjetas que llevo en la billetera marrón, así que la abro de par en par sobre el mostrador y saco al azar uno de los… a ver… doce rectangulitos de plástico cuyos extremos asoman en sus respectivos departamentos. Es una Visa Classic. Fallo. Hago un segundo intento. American Express. Fallo de nuevo.

–La roja y plateada –me susurra entonces la chica, rozando con el dedo una de las situadas en la parte derecha de la cartera.

–Sí, claro… Es que llevo tantas… Ahora se usan tarjetas de plástico para todo.

–Tiene usted razón. No sé qué pasaría en el mundo si, de pronto, desaparecieran las tarjetas.

–Que el progreso daría marcha atrás, volveríamos a la época de las cavernas y, seguramente, todos seríamos mucho más felices.

La chica ríe con mi premonición. A lo mejor resulta que soy un tipo ingenioso.

Ella coge la tarjeta roja y plateada, de la compañía Mapfre, y la desliza con profesional destreza por la ranura de un datáfono de color verde espantoso.

–Conforme –me indica veinte segundos después–. ¿Me firma también el comprobante de la operación, si es tan amable?

–¿Operación? ¿Me han operado de algo?

–No, no… Me refiero a esto. La operación informática. Lo de pasar la tarjeta por el aparato, vaya.

–Ah. Vaya susto que me había dado usted. Ya iba a empezar a buscarme las cicatrices.

La secretaria vuelve a reír y me lanza una mirada incendiaria. En otras circunstancias le habría preguntado cuándo acababa su turno.

JACA

Ignoro si he estado en Jaca alguna vez. Si lo he hecho, desde luego no lo recuerdo. Cuando salgo del hospital, un sol cegador, de mediodía, me hiere los ojos. Y ni siquiera sé hacia dónde dirigir mis pasos.

–Perdone, por favor, ¿me podría indicar… para ir al centro de la ciudad?

La mujer, gordísima, me mira como si me hubiese vuelto loco.

–Hacia abajo, rapaz –dice, con llamativo acento baturro–. Hacia arriba solo se va a Rapitán.

–¿Y eso qué es?

–¿Rapitán? Un fuerte.

–¿Un fuerte? ¿Como los de las películas de indios?

–Parecido. Lo que ocurre es que ya no hay soldados de verdad. Solo soldados de plomo. Pero no sé si ahora estará abierto.

No sé si estoy teniendo mala suerte o si mis neuronas funcionan todavía peor de lo que imaginaba, pero el mundo que recuerdo era un poquito menos absurdo que este.

–Es igual, señora. No quiero ver soldaditos de plomo. Lo que quiero es tomarme una cerveza bien fría. Hace un calor de muerte.

–Usted lo ha dicho, joven: de muerte.

Ahora veo que la mujer viste de negro. Como las viudas de antaño. Suda y resopla entre cada frase como un cachalote.

–No es habitual tanta calor en estas fechas –reconoce, pasándose un pañuelo blanco por la cara–. Ni en ninguna otra; por lo menos, aquí. En Huesca sí, porque está en una hoya, y no le digo en Zaragoza, que parece un horno y los gurriones se asan en los arboles. Pero no aquí y, mucho menos, en estas fechas. Fíjese que ayer ni siquiera era verano.

–¿Cómo dice?

–El verano empieza hoy. Vintiuno de junio.

–Ah. Sí, cierto. Entonces, me decía que… hacia abajo.

–Hacia abajo, sí.

Efectivamente, el hospital de Jaca está en las afueras de la ciudad, en lo alto, camino del fuerte Rapitán, y desde allí, con solo dejarse caer, con permitir que la fuerza de la gravedad te guíe empujándote por las nalgas, te encaminas, lo quieras o no, hacia el centro de la ciudad.

En Jaca, las distancias son cortas. En muy pocos minutos estoy en la avenida de Francia, la antigua carretera que bordea la ciudad vieja. Sigo bajando por ella. A un lado, la ciudadela, y al otro, la catedral. A un lado, la catedral, y al otro, la ciudadela. No sé por qué, me suena como una jota.

Antes de llegar al parque que se abre frente a la calle Mayor hay un bar con una amplia terraza sobre la que ahora caen trozos de sol. «Pilgrim». En la decoración han utilizado a mansalva viejas traviesas de ferrocarril. Por alguna razón, me gusta el detalle. Entro, buscando la caricia del aire acondicionado. No hay clientes, ni uno solo. Dentro de un mes, imagino que aquí no habrá forma civilizada de conseguir mesa, pero ahora no hay ni un alma. Aún estamos en junio. Veintiuno de junio. Lo ha dicho la mujer vestida de negro, que parecía sincera. Absurda pero sincera.

Le pido a la camarera una cerveza de barril y me siento en la mesa más alejada de la barra, ante una cristalera por la que se ven los glacis de la ciudadela, amarillentos por el bochornazo a destiempo.

Tras el primer trago, saco la billetera de color marrón y comienzo a inspeccionar su contenido. Dejo a un lado el documento de identidad donde sigue figurando el nombre de Sebastián Valverde Noriega.

Luego, voy sacando las tarjetas de plástico, ordenadas en dos filas. Visa Gold de La Caixa, Visa Oro del Banco de Santander, Visa Clásica de Caja Madrid, 4B del Banesto, Servired del BBVA, Euro 6000 de Ibercaja y American Express del Barclays. Caramba. Dinero, no sé si tendré, pero crédito, por lo visto, todo el del mundo. La tarjeta del seguro médico. La de cliente habitual de una cadena de restaurantes rápidos. Otra, de cliente de una juguetería para mayores de Barcelona. Y la de abonado de un aparcamiento público de Madrid. Otra, de una compañía de seguros del automóvil, con un número de teléfono veinticuatro horas. Una tarjeta de Hacienda con el NIF. Lo más curioso, una tarjeta de la compañía Patentes Talgo, S. A. Son los fabricantes de los trenes Talgo. Tal vez yo trabaje para ellos, aunque en este momento no tengo conciencia de saber nada de trenes.

Tras un separador encuentro dinero en efectivo: cuatro billetes de cien, otros cuatro de cincuenta y varios de veinte, diez y cinco, hasta un total de 790 euros. Es mucho dinero para llevarlo encima. O eso creo.

Encuentro también varias tarjetas de visita con el nombre de Sebastián Valverde. Curiosamente, no figura en ellas dirección postal alguna. Solo un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico.

Y en el último departamento encuentro, doblado en dos, un billete de tren Canfranc-Zaragoza, clase preferente. Para mañana.

–Vamos a Canfranc, por favor.

He subido a un taxi en la plaza del Turismo. Un Mercedes.

La taxista –es joven, morena y parece atractiva, aunque las enormes gafas de sol que luce le ocultan media cara y no podría asegurarlo– ni se inmuta. Arranca el vehículo, salimos a la avenida de Francia y giramos a la derecha, hacia el norte. Hacia Francia.

Sin cruzar palabra, abandonamos Jaca. Pasamos Castiello. Villanúa. Canfranc Quemado. Ya estamos en Los Arañones. Canfranc Estación.

–¿Dónde le dejo?

–Pues… en la estación, por favor.

CANFRANC ESTACIÓN

La antigua Estación Internacional de Canfranc, ya totalmente restaurada, resulta maravillosamente indescriptible. Me planto ante ella, ante lo que fue la entrada principal del lado español, y me siento una pulga. Ya con el primer vistazo sobrecogen sus colosales dimensiones, superiores a las de cualquier gran catedral del mundo. Pero sobre todo, su belleza, que es la del propio edificio combinada con la del espectacular paisaje que lo rodea. Parece imposible que los hombres de principios del siglo XX fueran capaces de levantar semejante coloso y de encajarlo en lo más profundo de un valle ignoto y perdido del Pirineo Central. Resulta un empeño inexplicable. Y un hallazgo inaudito para el turista no avisado. Como tropezarse con un trasatlántico varado en lo más profundo de un océano desaparecido. Un Titanic que hubiese aterrizado allí, entre cimas de tres mil metros de altura, tras haber sido transportado en volandas por el más terrible de los tifones.

Ahora, alejado ya el fantasma de su ruina, uno puede volver a imaginar sin esfuerzo sus tiempos de gloria, que fueron intermitentes y nunca muchos ni muy largos. Años de locomotoras de vapor, cuando los grandes expresos internacionales llegaban hasta allí, resoplando por el esfuerzo de trepar hasta los mil doscientos metros sobre el nivel del mar, atestados de viajeros que, a causa del distinto ancho de vía entre España y el resto de Europa, además de realizar en Canfranc los trámites de aduana, debían efectuar transbordo a trenes que les esperaban al otro costado de la estación –el andén francés– para conducirles a su destino final atravesando en primer lugar los Pirineos por el emblemático túnel de casi ocho kilómetros de longitud.

A los franceses nunca les gustó aquel paso fronterizo. Ni aquel ni ninguno de los que les comunican con España, en realidad. Si por ellos fuera, Europa terminaría en los Pirineos. Aún hoy.

Tras dos cierres anteriores –el primero durante la Guerra Civil española y el segundo por el aislamiento al régimen de Franco tras la Segunda Guerra Mundial–, en 1970 llegó el paréntesis más largo, el que parecía definitivo, cuando nuestros vecinos del norte suspendieron el servicio a causa del hundimiento de uno de los puentes del trazado, el de L’Estanguet, en sospechosas circunstancias. Vamos, para mí que lo hundieron ellos aposta, para tener una excusa.

Aunque Renfe mantuvo siempre servicio hasta Canfranc, la monumental estación perdió su carácter internacional y entró en un estado de progresivo deterioro que amenazó con su ruina total. Pero al fin, casi cuarenta años después, tras mil esfuerzos solo apoyados en la inefable cabezonería aragonesa y en el apoyo puntual de sus vecinos de Aquitania, la línea Zaragoza-Pau por Canfranc se reabrió, totalmente renovada y toda ella en ancho internacional. Ya no son necesarios los engorrosos transbordos del andén español al andén francés. Canfranc es ya solo un alto más en el camino. La última parada en territorio español, camino de Francia. La primera en sentido contrario.

La estación y sus alrededores se rehabilitaron. El hotel «Internacional» ha vuelto a acoger huéspedes y se destinaron a museo ferroviario parte de las viejas instalaciones.

Y aquí estoy.

Con mi billete de clase preferente en el bolsillo. Preguntándome por qué sé tanto de esta estación en la que no recuerdo haber estado nunca. Preguntándome qué es lo que me espera en este viaje. Preguntándome si el subir mañana a ese tren me proporcionará algunas respuestas… o todo lo contrario.

Son casi las dos de la tarde, según el enorme reloj de doble esfera que cuelga de la cúpula central del edificio. Mi tren no sale hasta mañana a las once. Tengo, por tanto, veintiuna horas para averiguar por qué Canfranc es mi punto de partida. O por qué ha estado a punto de ser el lugar de mi muerte.

NÚMERO CLAVE

Caigo entonces en la cuenta de que tengo un hambre de lobo estepario. La joven empleada de la oficina municipal de turismo situada frente a la estación me recomienda encarecidamente un restaurante llamado «Universo».

Voy para allá.

De camino, paso ante una oficina de La Caixa. Todavía está abierta.

–Buenos días.

–Hola. ¿Qué desea?

–Pues… verá: no sé qué ocurre con esta tarjeta Visa. No reconoce mi número secreto y no puedo operar con ella en los cajeros automáticos.

La subdirectora de la oficina, Emilia Sánchez según reza el rótulo sobre su mesa, asiente con un amago de sonrisa.

–Veamos cuál es el problema. ¿Me permite su carné de identidad?

Muy profesional, comprueba varias veces la coincidencia entre los datos del documento y los de la tarjeta, además de escudriñar mi rostro con precisión quirúrgica para asegurarse de que mi parecido con la fotografía no es inferior al que puede esperarse de un retrato digital en tamaño carné. Luego, teclea unos datos en su ordenador, imagino que para asegurarse de que la tarjeta no está denunciada como robada o extraviada. Por fin, doña Emilia parece satisfecha.

–No se preocupe, señor Valverde. Este tipo de incidencias son algo relativamente habitual. Ahora mismo le facilito un nuevo número secreto. Luego, ya sabe, puede cambiarlo en el propio cajero por otro que le resulte más fácil de recordar.

Más fácil de recordar, dice. Si ella supiera…

Introduce un formulario en la impresora y, diez segundos después, me lo tiende.

–¿Me firma, por favor?

El nuevo garabato ya guarda un cierto parecido con la firma de la tarjeta. Cuestión de práctica.